高中语文统编版必修上册12《拿来主义》课件(共20张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版必修上册12《拿来主义》课件(共20张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-02-15 17:22:09 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

拿

主

义

鲁 迅

拿 来 主 义

来

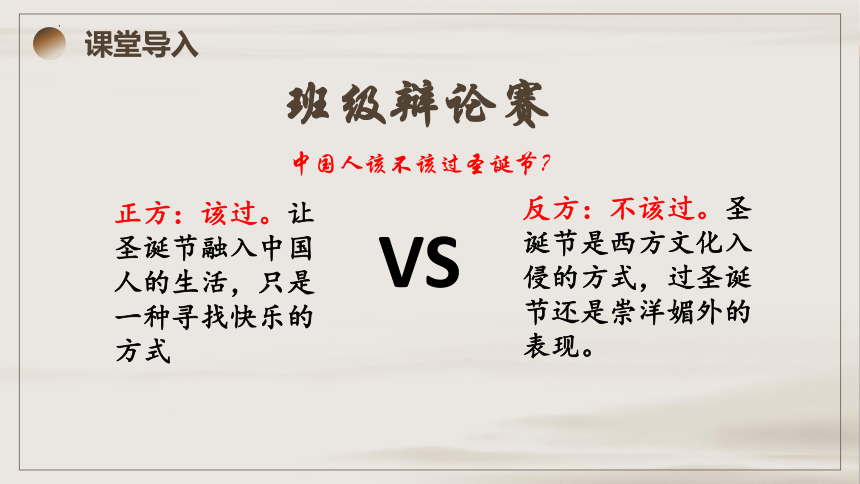

课堂导入

班级辩论赛

正方:该过。让圣诞节融入中国人的生活,只是一种寻找快乐的方式

反方:不该过。圣诞节是西方文化入侵的方式,过圣诞节还是崇洋媚外的表现。

VS

中国人该不该过圣诞节?

拿

主

义

鲁 迅

拿 来 主 义

来

学习目标

1.理清本文思路,了解文章因果论证、比喻论证等论证方法,深入理解“拿来主义”的内涵。

2、学习先破后立的论证结构,学习运用先破后立的论证方法。

作者生平

鲁迅(1881—1936),原名周樟寿,后改名周树人,字豫山,后改字豫才,浙江绍兴人。著名文学家、思想家、革命家、教育家 、民主战士,新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人之一。

民国七年(1918年)5月,以“鲁迅” 为笔名发表中国现代文学史上第一篇用现代体式创作的白话短篇小说《狂人日记》

代表著作

小说集:《呐喊》《彷徨》《故事新编》(历史小说)

散文集:《朝花夕拾》

散文诗集:《野草》

杂文集:《坟》《华盖集》《且介亭杂文》《且介亭杂文二集》《且介亭杂文末编》《热风》《南腔北调集》

翻译作品:……

学术专著:《中国小说史略》《汉文学史纲要》《中国小说的历史变迁》

参与设计北大校徽、民国国徽等

鲁迅一生在文学创作、文学批评、思想研究、文学史研究、翻译、美术理论引进、基础科学介绍和古籍校勘与研究等多个领域具有重大贡献。他对于五四运动以后的中国社会思想文化发展具有重大影响。

特点:

1.短小、犀利。

2.既有议论性,又有文艺性。

3.题材广泛,形式多样。

4.大中取小,小中见大。

杂文 是一种文艺性政论文,是文学体裁之一,散文的一种。主要指“五四”以来,以鲁迅为代表的那种精辟、犀利,带有浓烈的文艺色彩的议论文章。

其中,鲁迅最杰出的是杂文创作。其杂文 “ 象投枪,象匕首,直刺向黑暗势力” 。

“杂文”体裁

“且介亭”由来

鲁迅《小品文的危机》:在风沙扑面,狼虎成群的时候……即使要满意,所要的也是匕首和投枪,要锋利而切实……小品文的生存,也只仗着挣扎和战斗的。……到五四运动的时候,才又来了一个展开,散文小品的成功,几乎在小说戏曲和诗歌之上。这之中,自然含着挣扎和战斗,但因为常常取法于英国的随笔,所以也带一点幽默和雍容;写法也有漂亮和缜密的,这是为了对于旧文学的示威,在表示旧文学之自以为特长者,白话文学也并非做不到。

1927年鲁迅从广州到上海避难,居住在上海闸北四川路,这个地区是“越界路筑”(帝国主义者越出租界范围修筑马路)区域,即所谓“半租界”。鲁迅将“租界”二字各取一半,成“且介”,去掉“禾”与“田”,意在不愿将国家的“禾”与“田”让给帝国主义。此二字的命名形象地讽刺了当时国民党统治下的半殖民地半封建社会的黑暗现实。

“拿来主义”创作背景

《拿来主义》写于1934年6月4日,主要针对当时对待外来文化的某些错误态度而写的。

当时上海《文学》月刊正在讨论如何对待“文学遗产”问题,存在着“全盘肯定”和“全盘否定”两种错误倾向。鲁迅感到,帝国主义的侵略和反动政府的媚外,造成了民族文化的严重危机,为此写下了《拿来主义》。

1934年5月28日《大晚报》的报道,提到美术家刘海粟、徐悲鸿去国外举办美术展览和梅兰芳准备应邀前往苏联演出的事情,并赋予其“发扬国光”的意义。

《拿来主义》这篇文章,就是鲁迅针对这些现象,对当时思想文化问题的一个发言。

《益世报》1932.11.12

课前准备

自诩( xǔ ) 残羹( gēng )冷炙( zhì ) 冠冕( guān )( miǎn ) 吝啬( lìn )( sè )

徘徊( pái ) 脑髓( suǐ ) 譬如( pì ) 国粹( cuì ) 孱头( càn )

文章层次

拿来主义

论述为什么要实行“拿来主义”

论述怎样实行“拿来主义”

总结全文,强调“拿来”的意义

第一部分

(1-6)

第二部分

(7-9)

第三部分

(10)

精读课文

为什么要实行“拿来主义”?

“自己不去,别人也不许来”

当时的中国在实行了哪几种主义?

送来主义

闭关主义

送去主义

“古董、古画和新画、梅兰芳博士”

送来了什么?

送去了什么?

英国的鸦片、德国的废枪炮、法国的香粉、美国的电影、日本的印着“完全国货”的各种小东西

第一部分

表现 实质 危害(后果)

闭关主义

送去主义

送来主义

“自己不去,别人也不许来”

不送不拿

盲目排外

闭关锁国

“自从给枪炮打破了大门之后,又碰了一串钉子,…… ‘送去主义’了。”

误国:丧权辱国,导致送去主义

第一部分

还有几位“大师”们捧着几张古画和新画,在欧洲各国一路的挂过去。叫做“发扬国光”

作者如何看待“送去主义”?

活人替代了古董,我敢说,也可以算得显出一点进步了。

刻画了送去主义者们毕恭毕敬的姿态

刻画了送去主义者们招摇过市、自夸自耀的行径

反语,讽刺借“国粹”炫耀自己的自欺欺人者。

反语

当然,能够只是送出去,也不算坏事情,一者见得丰富,二者见得大度

自诩丰富,装作大度

如果一味送出去,会发生什么坏事情?

第一部分

要不然,则当佳节大典之际,他们(子孙们)拿不出东西来,只好磕头讨喜,讨一点残羹冷炙做奖赏。

坏

事情

“抛来”

“抛给”

一般不怀有什么不良的动机或目的。

有目的的、带恶意的输出。

“送来”

英国的鸦片、德国的废枪炮、法国的香粉、美国的电影、日本的印着“完全国货”的各种小东西

第一部分

表现 实质 危害(后果)

闭关主义

送去主义

送来主义

“自己不去,别人也不许来”

不送不拿

盲目排外

闭关锁国

“自从给枪炮打破了大门之后,又碰了一串钉子,…… ‘送去主义’了。”

误国:丧权辱国,导致送去主义

举例论证:古董展览、绘画展览、梅博士出国;“但我们没有人……拿来!”

只送不拿

卖国媚外

类比论证:尼采与中国;“但我们的子孙……讨一点残羹冷炙做奖赏。”

卖国:贻害子孙,国弱民贫

“不要误解为‘抛来’的东西,这是‘抛给’的”

只受不拿,被强给

经济文化侵略

“于是连清醒的青年们,也对于洋货发生了恐怖。”

害国:无从选择,对外国文化一概排斥,造成文化危机

第一部分

破

立

闭关主义:盲目排外,抱残守缺送去主义:投降卖国,媚外求宠送来主义:嗟来之食,强加侵略

第1-6段

拿来主义:

所以我们要用脑髓,放出眼光,自己来拿!

第7段

先破后立的论证结构:

先指出错误的做法,否定错误做法,再提出正确的观点。

驳论

因果论证

否定批判

拓展延伸

这就是中国教育的一个现状:对科学知识抓得狠,也把各类奥赛搞得红红火火,但却似乎对常识的教育力度不够。学校的课程包罗万象,可以独缺“常识”。学生们便因此被搁在高高在上的“象牙之塔”,只搞着高端学问。当今中国要强国,靠的是飞机、大炮、火箭这些高科技,似乎就应该给学生“喂饱”科技知识。“常识那些小事儿,何足挂齿,成大事者不拘小节嘛。”每当看到这些言论,我真想拍案而起,高呼一句:“此言谬矣,别拿常识不当干粮!”

摘引不当言论,为立论作依据

拓展延伸

时下,一些名曲、名句出于商业目的被大肆篡改,而不同艺术类别的鉴赏,引用,结合必须服从于一个崇高的主旨——美。席勒的《欢乐颂》被贝多芬谱以音乐,广为传唱;世界名曲被作为广告歌曲,两者同样是艺术主题的再创造,产生的效果却截然不同。前者是审美的升华,后者却是审美的毁灭。而只有例如前者的事物,才能让我们在成长中获得美的教育,美的熏陶,美的享受,才能培养性情。

引述现象,为立论作依据

随堂练笔

运用先破后立的论证结构,任选一个话题进行论证,不少于100字。

1、要敢于打破常规

2、逆境更有利于人的成长

3、成长需要悉心呵护

拿

主

义

鲁 迅

拿 来 主 义

来

课堂导入

班级辩论赛

正方:该过。让圣诞节融入中国人的生活,只是一种寻找快乐的方式

反方:不该过。圣诞节是西方文化入侵的方式,过圣诞节还是崇洋媚外的表现。

VS

中国人该不该过圣诞节?

拿

主

义

鲁 迅

拿 来 主 义

来

学习目标

1.理清本文思路,了解文章因果论证、比喻论证等论证方法,深入理解“拿来主义”的内涵。

2、学习先破后立的论证结构,学习运用先破后立的论证方法。

作者生平

鲁迅(1881—1936),原名周樟寿,后改名周树人,字豫山,后改字豫才,浙江绍兴人。著名文学家、思想家、革命家、教育家 、民主战士,新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人之一。

民国七年(1918年)5月,以“鲁迅” 为笔名发表中国现代文学史上第一篇用现代体式创作的白话短篇小说《狂人日记》

代表著作

小说集:《呐喊》《彷徨》《故事新编》(历史小说)

散文集:《朝花夕拾》

散文诗集:《野草》

杂文集:《坟》《华盖集》《且介亭杂文》《且介亭杂文二集》《且介亭杂文末编》《热风》《南腔北调集》

翻译作品:……

学术专著:《中国小说史略》《汉文学史纲要》《中国小说的历史变迁》

参与设计北大校徽、民国国徽等

鲁迅一生在文学创作、文学批评、思想研究、文学史研究、翻译、美术理论引进、基础科学介绍和古籍校勘与研究等多个领域具有重大贡献。他对于五四运动以后的中国社会思想文化发展具有重大影响。

特点:

1.短小、犀利。

2.既有议论性,又有文艺性。

3.题材广泛,形式多样。

4.大中取小,小中见大。

杂文 是一种文艺性政论文,是文学体裁之一,散文的一种。主要指“五四”以来,以鲁迅为代表的那种精辟、犀利,带有浓烈的文艺色彩的议论文章。

其中,鲁迅最杰出的是杂文创作。其杂文 “ 象投枪,象匕首,直刺向黑暗势力” 。

“杂文”体裁

“且介亭”由来

鲁迅《小品文的危机》:在风沙扑面,狼虎成群的时候……即使要满意,所要的也是匕首和投枪,要锋利而切实……小品文的生存,也只仗着挣扎和战斗的。……到五四运动的时候,才又来了一个展开,散文小品的成功,几乎在小说戏曲和诗歌之上。这之中,自然含着挣扎和战斗,但因为常常取法于英国的随笔,所以也带一点幽默和雍容;写法也有漂亮和缜密的,这是为了对于旧文学的示威,在表示旧文学之自以为特长者,白话文学也并非做不到。

1927年鲁迅从广州到上海避难,居住在上海闸北四川路,这个地区是“越界路筑”(帝国主义者越出租界范围修筑马路)区域,即所谓“半租界”。鲁迅将“租界”二字各取一半,成“且介”,去掉“禾”与“田”,意在不愿将国家的“禾”与“田”让给帝国主义。此二字的命名形象地讽刺了当时国民党统治下的半殖民地半封建社会的黑暗现实。

“拿来主义”创作背景

《拿来主义》写于1934年6月4日,主要针对当时对待外来文化的某些错误态度而写的。

当时上海《文学》月刊正在讨论如何对待“文学遗产”问题,存在着“全盘肯定”和“全盘否定”两种错误倾向。鲁迅感到,帝国主义的侵略和反动政府的媚外,造成了民族文化的严重危机,为此写下了《拿来主义》。

1934年5月28日《大晚报》的报道,提到美术家刘海粟、徐悲鸿去国外举办美术展览和梅兰芳准备应邀前往苏联演出的事情,并赋予其“发扬国光”的意义。

《拿来主义》这篇文章,就是鲁迅针对这些现象,对当时思想文化问题的一个发言。

《益世报》1932.11.12

课前准备

自诩( xǔ ) 残羹( gēng )冷炙( zhì ) 冠冕( guān )( miǎn ) 吝啬( lìn )( sè )

徘徊( pái ) 脑髓( suǐ ) 譬如( pì ) 国粹( cuì ) 孱头( càn )

文章层次

拿来主义

论述为什么要实行“拿来主义”

论述怎样实行“拿来主义”

总结全文,强调“拿来”的意义

第一部分

(1-6)

第二部分

(7-9)

第三部分

(10)

精读课文

为什么要实行“拿来主义”?

“自己不去,别人也不许来”

当时的中国在实行了哪几种主义?

送来主义

闭关主义

送去主义

“古董、古画和新画、梅兰芳博士”

送来了什么?

送去了什么?

英国的鸦片、德国的废枪炮、法国的香粉、美国的电影、日本的印着“完全国货”的各种小东西

第一部分

表现 实质 危害(后果)

闭关主义

送去主义

送来主义

“自己不去,别人也不许来”

不送不拿

盲目排外

闭关锁国

“自从给枪炮打破了大门之后,又碰了一串钉子,…… ‘送去主义’了。”

误国:丧权辱国,导致送去主义

第一部分

还有几位“大师”们捧着几张古画和新画,在欧洲各国一路的挂过去。叫做“发扬国光”

作者如何看待“送去主义”?

活人替代了古董,我敢说,也可以算得显出一点进步了。

刻画了送去主义者们毕恭毕敬的姿态

刻画了送去主义者们招摇过市、自夸自耀的行径

反语,讽刺借“国粹”炫耀自己的自欺欺人者。

反语

当然,能够只是送出去,也不算坏事情,一者见得丰富,二者见得大度

自诩丰富,装作大度

如果一味送出去,会发生什么坏事情?

第一部分

要不然,则当佳节大典之际,他们(子孙们)拿不出东西来,只好磕头讨喜,讨一点残羹冷炙做奖赏。

坏

事情

“抛来”

“抛给”

一般不怀有什么不良的动机或目的。

有目的的、带恶意的输出。

“送来”

英国的鸦片、德国的废枪炮、法国的香粉、美国的电影、日本的印着“完全国货”的各种小东西

第一部分

表现 实质 危害(后果)

闭关主义

送去主义

送来主义

“自己不去,别人也不许来”

不送不拿

盲目排外

闭关锁国

“自从给枪炮打破了大门之后,又碰了一串钉子,…… ‘送去主义’了。”

误国:丧权辱国,导致送去主义

举例论证:古董展览、绘画展览、梅博士出国;“但我们没有人……拿来!”

只送不拿

卖国媚外

类比论证:尼采与中国;“但我们的子孙……讨一点残羹冷炙做奖赏。”

卖国:贻害子孙,国弱民贫

“不要误解为‘抛来’的东西,这是‘抛给’的”

只受不拿,被强给

经济文化侵略

“于是连清醒的青年们,也对于洋货发生了恐怖。”

害国:无从选择,对外国文化一概排斥,造成文化危机

第一部分

破

立

闭关主义:盲目排外,抱残守缺送去主义:投降卖国,媚外求宠送来主义:嗟来之食,强加侵略

第1-6段

拿来主义:

所以我们要用脑髓,放出眼光,自己来拿!

第7段

先破后立的论证结构:

先指出错误的做法,否定错误做法,再提出正确的观点。

驳论

因果论证

否定批判

拓展延伸

这就是中国教育的一个现状:对科学知识抓得狠,也把各类奥赛搞得红红火火,但却似乎对常识的教育力度不够。学校的课程包罗万象,可以独缺“常识”。学生们便因此被搁在高高在上的“象牙之塔”,只搞着高端学问。当今中国要强国,靠的是飞机、大炮、火箭这些高科技,似乎就应该给学生“喂饱”科技知识。“常识那些小事儿,何足挂齿,成大事者不拘小节嘛。”每当看到这些言论,我真想拍案而起,高呼一句:“此言谬矣,别拿常识不当干粮!”

摘引不当言论,为立论作依据

拓展延伸

时下,一些名曲、名句出于商业目的被大肆篡改,而不同艺术类别的鉴赏,引用,结合必须服从于一个崇高的主旨——美。席勒的《欢乐颂》被贝多芬谱以音乐,广为传唱;世界名曲被作为广告歌曲,两者同样是艺术主题的再创造,产生的效果却截然不同。前者是审美的升华,后者却是审美的毁灭。而只有例如前者的事物,才能让我们在成长中获得美的教育,美的熏陶,美的享受,才能培养性情。

引述现象,为立论作依据

随堂练笔

运用先破后立的论证结构,任选一个话题进行论证,不少于100字。

1、要敢于打破常规

2、逆境更有利于人的成长

3、成长需要悉心呵护

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读