第5课 安史之乱与唐朝衰亡 (课件+视频)

文档属性

| 名称 | 第5课 安史之乱与唐朝衰亡 (课件+视频) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 45.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-02-17 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

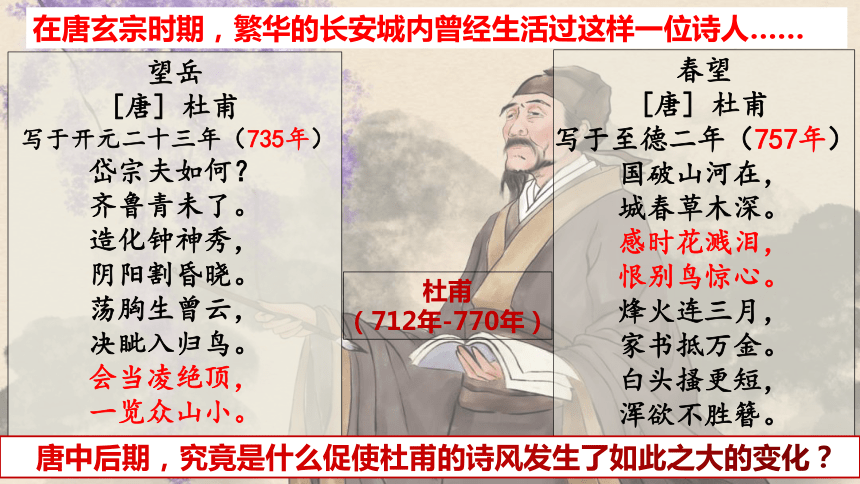

春望

[唐] 杜甫

写于至德二年(757年)

国破山河在,

城春草木深。

感时花溅泪,

恨别鸟惊心。

烽火连三月,

家书抵万金。

白头搔更短,

浑欲不胜簪。

望岳

[唐] 杜甫

写于开元二十三年(735年)

岱宗夫如何?

齐鲁青未了。

造化钟神秀,

阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,

决眦入归鸟。

会当凌绝顶,

一览众山小。

在唐玄宗时期,繁华的长安城内曾经生活过这样一位诗人……

杜甫

(712年-770年)

唐中后期,究竟是什么促使杜甫的诗风发生了如此之大的变化?

第5课 安史之乱与唐朝衰亡

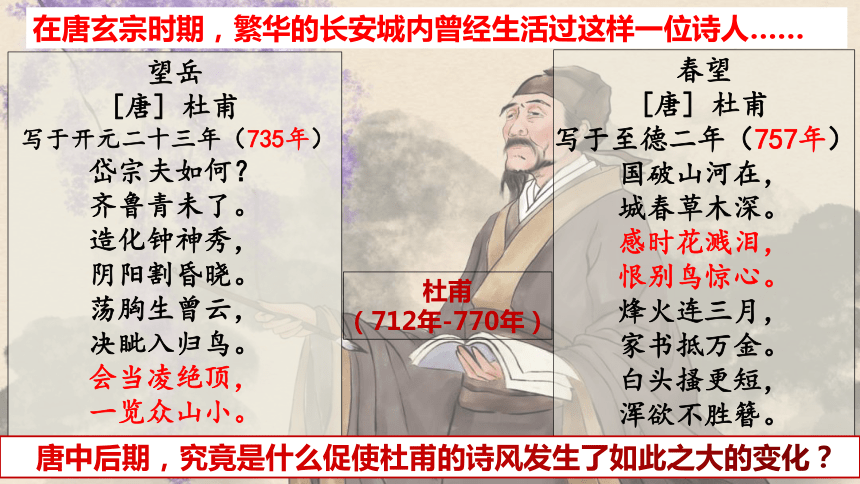

朕今老矣,朝事付之宰相,

边事付之诸将,夫复何忧?

——《资治通鉴·唐纪三十三》

唐玄宗·李隆基

(685—762)

开元初,上励精理道,铲革讹弊,

不六七年,天下大治,河清海晏,

物殷俗阜。 --郑綮《开天传信记》

开元盛世

事实真如唐玄宗所想?

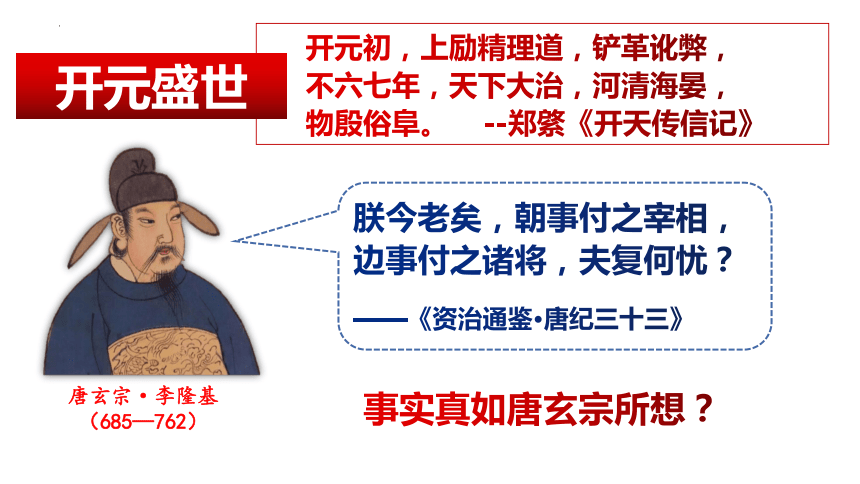

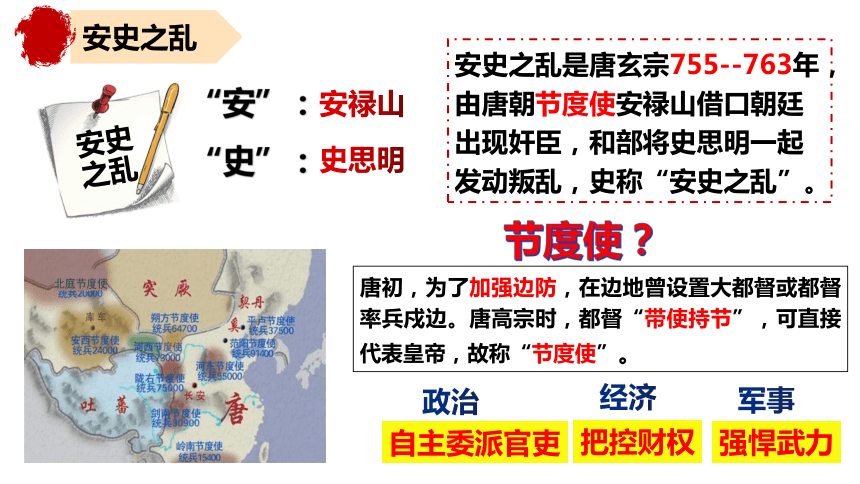

“安”:

“史”:

安禄山

史思明

安史之乱是唐玄宗755--763年,由唐朝节度使安禄山借口朝廷出现奸臣,和部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”。

安史之乱

唐初,为了加强边防,在边地曾设置大都督或都督率兵戍边。唐高宗时,都督“带使持节”,可直接代表皇帝,故称“节度使”。

节度使?

政治

自主委派官吏

经济

把控财权

军事

强悍武力

安史之乱

安史之乱

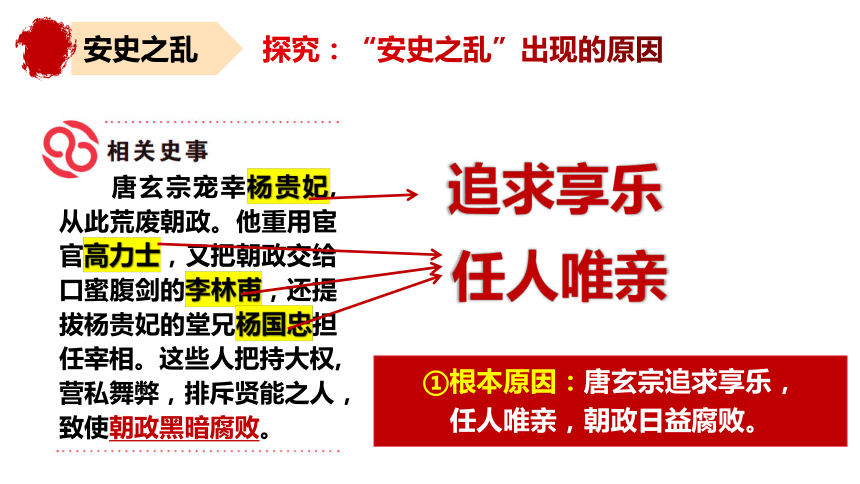

探究:“安史之乱”出现的原因

唐玄宗宠幸杨贵妃,从此荒废朝政。他重用宦官高力士,又把朝政交给口蜜腹剑的李林甫,还提拔杨贵妃的堂兄杨国忠担任宰相。这些人把持大权,营私舞弊,排斥贤能之人,致使朝政黑暗腐败。

追求享乐

任人唯亲

①根本原因:唐玄宗追求享乐,

任人唯亲,朝政日益腐败。

“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来。”——[唐]杜牧

安史之乱

探究:“安史之乱”出现的原因

安史之乱

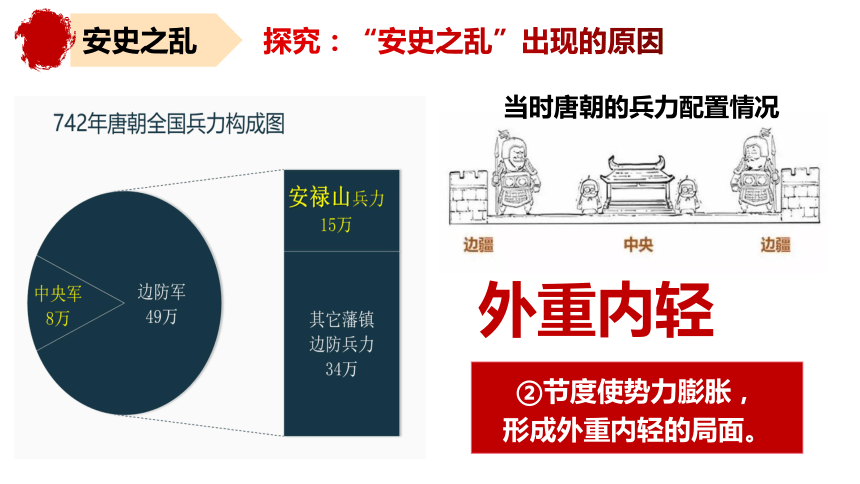

探究:“安史之乱”出现的原因

当时唐朝的兵力配置情况

外重内轻

②节度使势力膨胀,

形成外重内轻的局面。

安史之乱

探究:“安史之乱”出现的原因

从 713—755 年,唐对吐蕃用兵 26 次,对突厥用兵 12 次,对契丹用兵9 次,对奚用兵 2 次,对南诏用兵 6 次,……在这些战役中,唐朝军队是经常吃败仗的……再有其他方面的部族的反抗斗争,唐朝的边境局势是烽火不断,战火连绵。 ——李飞《安史之乱背景分析》

③边疆形势日趋紧张

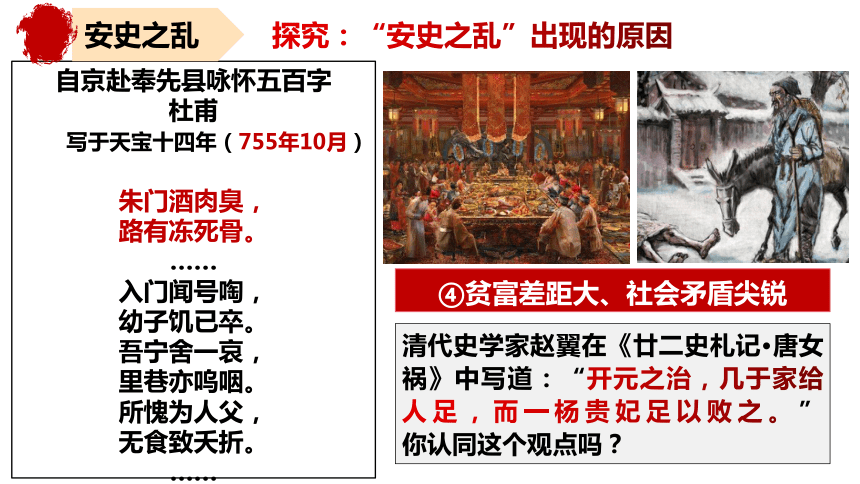

自京赴奉先县咏怀五百字

杜甫

写于天宝十四年(755年10月)

朱门酒肉臭,

路有冻死骨。

……

入门闻号啕,

幼子饥已卒。

吾宁舍一哀,

里巷亦呜咽。

所愧为人父,

无食致夭折。

……

④贫富差距大、社会矛盾尖锐

清代史学家赵翼在《廿二史札记·唐女祸》中写道:“开元之治,几于家给人足,而一杨贵妃足以败之。”

你认同这个观点吗?

安史之乱

探究:“安史之乱”出现的原因

755年,安禄山和部下史思明发动叛乱,“安史之乱”爆发。

756年,唐玄宗与陈玄礼率一部分禁军南逃入川(成都),途经马嵬驿时士兵哗变,杨贵妃被赐死。(马嵬兵变)

太子李亨北上灵武,

被拥立为帝唐肃宗。

763年安史之乱平息

攻占东都洛阳、攻下潼关,逼近长安

756年安禄山称帝,建立燕政权。

安史之乱

知识拓展:马嵬驿兵变

公元756年6月,反叛唐朝的安禄山军队攻入潼关,唐玄宗于7月12日决定携杨贵妃、宰相杨国忠、太子李亨以及诸皇亲国戚、心腹宦官,离开当时世界上最繁华的都市长安,逃往四川。次日晚行至马嵬驿时,护驾军士砍杀了祸国殃民的杨国忠,并要求唐玄宗立即处决杨贵妃,史称"马嵬驿兵变"。

安史之乱

1、社会经济造成极大破坏,人口锐减

安史之乱的影响

安、史乱天下,至肃宗大难略平,君臣皆幸安,故瓜分河北地,付授叛将,护养孽萌,以成祸根。乱人乘之……效战国……讫唐亡百余年,卒不为王土。

——《新唐书·藩镇魏博列传》

2、安史之乱是唐朝由盛转衰的转折点

安史之乱

在平定安史之乱过程中,为求得暂时苟安,唐代宗"瓜分河北地,付授叛将",使安史降将摇身一变,成了由中央任命的地方节度使,保存了相当大的离心势力。在平叛过程中,朝廷还对内地掌握兵权的刺史多加节度使称号,造成了乱后"方镇相望于内地,大者连州十余,小者犹兼三四"的藩镇割据的严重局面。

3、中央集权大大削弱,藩镇割据局面逐渐形成。

安史之乱的影响

安史之乱

唐朝中央权力衰微,安史旧将和内地节度使权势加大,

逐渐形成藩镇割据的局面。

(高力士)在唐玄宗统治期间,其地位达到顶点。

(李辅国)在安史之乱中,李辅国劝说太子李亨(肃宗)在灵武即位,所以深得肃宗信任。

从唐穆宗(唐朝第十二位皇帝)以后,唐朝的皇帝都是由宦官拥立,此后太监逐步掌握了中央禁军神策军的军权,甚至一度能废立皇帝。

安史之乱

安史之乱的影响

原因

首领

过程

结果

影响

黄巢起义给唐朝统治以致命的打击

(不是灭亡,没有灭掉唐朝)

①唐朝后期,统治腐朽,藩镇割据严重

②人民生活困苦,连年灾荒,爆发起义

黄巢

攻入长安,建立政权

黄巢起义与唐朝灭亡

朱温降唐,被封为节度使,与其他藩镇联合镇压了黄巢起义。

黄巢起义(黄巢)

朱温陆续兼并了北方的大小割据势力。

907年,朱温建立了后梁,唐朝灭亡。

中国历史进入

五代十国时期。

黄巢起义与唐朝灭亡

907年

武则天

唐玄宗

唐太宗

618年唐高祖

唐朝建立

贞观之治

政启开元,治宏贞观

开元盛世

安史之乱

唐朝灭亡

从唐朝的兴亡中,可以获得哪些启示?

从国家角度,

以史为鉴,可以知兴替:

要居安思危、防止腐败、注重民生、要协调好中央与地方的平衡……

从个人角度,

以人为鉴,可以明得失:

取得成就时,要保持戒骄戒躁的态度; 应该始终如一坚守的信念……

五代十国的更迭与分立

黄河流域——五代(相继建立)

后梁,后唐,后晋,后汉,后周

南方地区——十国(先后并存)

前蜀、后蜀、吴、南唐、吴越、闽、楚、南汉、南平、北汉

根据表格思考,五代十国有何特点?

根据其特点思考五代十国有何的实质是什么?

开国君主都是掌握兵权的武将

唐末以来藩镇割据局面的延续

五代十国的更迭与分立

后梁帝国 朱温 梁王.宣武节度使

后唐帝国 李存勖 晋王.河东节度使

后晋帝国 石敬瑭 河东节度使

后汉帝国 刘知远 北平王.河东节度使

后周帝国 郭威 邺都留守

北方政权更迭,战事不断,政局动荡。

南方政局相对稳定,经济有所发展。

长期政治统一的历史影响+各地经济发展的密切联系

=统一始终是客观存在的历史趋势

五代十国时期,南北方的社会状况是怎样?

(1)内容:

①政治上加强中央集权,提高行政效率,修订法律;

②经济上注重发展生产,兴修水利,减轻衣民负担;

③军事上整编中央禁军,削弱地方兵权。

柴荣,即后周世宗(954年-959年在位),是五代时期后周皇帝,在位六年。

(2)影响:使后周强大起来,为此后北宋

的统一打下基础。

周世宗改革

后周的第二个皇帝周世宗,具有宏大志向,即位后大力扭转混乱局面,实行一系列改革措施:

他率军南征北战,决心统一全国,但因身患疾病,39岁就去世了。周世宗的改革使后周强大起来,为此后北宋的统一打下基础。

政治 加强中央集权,提高行政效率,修订法律

军事 整编中央禁军,削弱地方兵权

经济 注重发展生产,兴修水利,减轻农民负担

周世宗

五代十国的更迭与分立

907年

唐朝灭亡

960年

五代十国

618年

唐朝建立

唐太宗

贞观之治

武则天

政启开元

治宏贞观

唐玄宗

开元盛世

黄巢起义(致命打击)

安史之乱(由盛转衰)

隋朝

北宋

课堂小结

安史之乱

唐由盛转衰

黄巢起义

朱温建后梁

五代十国

1、唐朝诗人杜甫在《垂老别》中写道:“万国尽征戍,烽火被冈峦。积尸草木腥,流血川原丹。”造成这一惨状的历史事件是( )

A.八王之乱 B.七国之乱

C.安史之乱 D.陈桥兵变

2、下列不属于安史之乱爆发原因的是 ( )

A.唐玄宗追求享乐,任人唯亲, 朝政腐败

B.社会各种矛盾越来越尖锐,边疆形势日益紧张

C.各地的节度使逐渐集军权、行政权和财权于一身, 势力膨胀

D.节度使权力越来越大,逐渐形成藩镇割据的局面

C

D

课堂小结

3、《旧唐书》记载,安史之乱后“东至郑、汴,达于徐方,北白覃、怀经于相土,为人烟断绝,千里萧条”。这段史料反映了安史之乱导致

A.唐朝灭亡 B.社会经济严重受挫

C. 中央衰微,地方权势加大 D. 生态环境遭到破坏

B

4、学者吕思勉认为“唐代天宝之乱,原因孔多,边兵之重,要为其大者”。该学者认为安史之乱爆发的主要原因是( )

A.君主专制遭到严重削弱 B.藩镇割据局面形成

C.地方完全脱离中央管控 D.边疆军事防务所致

C

5、唐末黄巢起义后,潘镇割据才普遍出现,部分实力雄厚的藩镇先后被封为王,所建立的封国实际上已是高度自主的王国。唐朝灭亡后,各地藩镇纷纷自立,其中地处华北地区、军力理盛的政权控制中原,形成五代……材料反映了( )

A. 黄巢起义推翻了唐朝的统治

B. 藩镇割据形成于唐朝灭亡后

C.五代十国的实质

D.五代十国战乱不已

C

春望

[唐] 杜甫

写于至德二年(757年)

国破山河在,

城春草木深。

感时花溅泪,

恨别鸟惊心。

烽火连三月,

家书抵万金。

白头搔更短,

浑欲不胜簪。

望岳

[唐] 杜甫

写于开元二十三年(735年)

岱宗夫如何?

齐鲁青未了。

造化钟神秀,

阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,

决眦入归鸟。

会当凌绝顶,

一览众山小。

在唐玄宗时期,繁华的长安城内曾经生活过这样一位诗人……

杜甫

(712年-770年)

唐中后期,究竟是什么促使杜甫的诗风发生了如此之大的变化?

第5课 安史之乱与唐朝衰亡

朕今老矣,朝事付之宰相,

边事付之诸将,夫复何忧?

——《资治通鉴·唐纪三十三》

唐玄宗·李隆基

(685—762)

开元初,上励精理道,铲革讹弊,

不六七年,天下大治,河清海晏,

物殷俗阜。 --郑綮《开天传信记》

开元盛世

事实真如唐玄宗所想?

“安”:

“史”:

安禄山

史思明

安史之乱是唐玄宗755--763年,由唐朝节度使安禄山借口朝廷出现奸臣,和部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”。

安史之乱

唐初,为了加强边防,在边地曾设置大都督或都督率兵戍边。唐高宗时,都督“带使持节”,可直接代表皇帝,故称“节度使”。

节度使?

政治

自主委派官吏

经济

把控财权

军事

强悍武力

安史之乱

安史之乱

探究:“安史之乱”出现的原因

唐玄宗宠幸杨贵妃,从此荒废朝政。他重用宦官高力士,又把朝政交给口蜜腹剑的李林甫,还提拔杨贵妃的堂兄杨国忠担任宰相。这些人把持大权,营私舞弊,排斥贤能之人,致使朝政黑暗腐败。

追求享乐

任人唯亲

①根本原因:唐玄宗追求享乐,

任人唯亲,朝政日益腐败。

“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来。”——[唐]杜牧

安史之乱

探究:“安史之乱”出现的原因

安史之乱

探究:“安史之乱”出现的原因

当时唐朝的兵力配置情况

外重内轻

②节度使势力膨胀,

形成外重内轻的局面。

安史之乱

探究:“安史之乱”出现的原因

从 713—755 年,唐对吐蕃用兵 26 次,对突厥用兵 12 次,对契丹用兵9 次,对奚用兵 2 次,对南诏用兵 6 次,……在这些战役中,唐朝军队是经常吃败仗的……再有其他方面的部族的反抗斗争,唐朝的边境局势是烽火不断,战火连绵。 ——李飞《安史之乱背景分析》

③边疆形势日趋紧张

自京赴奉先县咏怀五百字

杜甫

写于天宝十四年(755年10月)

朱门酒肉臭,

路有冻死骨。

……

入门闻号啕,

幼子饥已卒。

吾宁舍一哀,

里巷亦呜咽。

所愧为人父,

无食致夭折。

……

④贫富差距大、社会矛盾尖锐

清代史学家赵翼在《廿二史札记·唐女祸》中写道:“开元之治,几于家给人足,而一杨贵妃足以败之。”

你认同这个观点吗?

安史之乱

探究:“安史之乱”出现的原因

755年,安禄山和部下史思明发动叛乱,“安史之乱”爆发。

756年,唐玄宗与陈玄礼率一部分禁军南逃入川(成都),途经马嵬驿时士兵哗变,杨贵妃被赐死。(马嵬兵变)

太子李亨北上灵武,

被拥立为帝唐肃宗。

763年安史之乱平息

攻占东都洛阳、攻下潼关,逼近长安

756年安禄山称帝,建立燕政权。

安史之乱

知识拓展:马嵬驿兵变

公元756年6月,反叛唐朝的安禄山军队攻入潼关,唐玄宗于7月12日决定携杨贵妃、宰相杨国忠、太子李亨以及诸皇亲国戚、心腹宦官,离开当时世界上最繁华的都市长安,逃往四川。次日晚行至马嵬驿时,护驾军士砍杀了祸国殃民的杨国忠,并要求唐玄宗立即处决杨贵妃,史称"马嵬驿兵变"。

安史之乱

1、社会经济造成极大破坏,人口锐减

安史之乱的影响

安、史乱天下,至肃宗大难略平,君臣皆幸安,故瓜分河北地,付授叛将,护养孽萌,以成祸根。乱人乘之……效战国……讫唐亡百余年,卒不为王土。

——《新唐书·藩镇魏博列传》

2、安史之乱是唐朝由盛转衰的转折点

安史之乱

在平定安史之乱过程中,为求得暂时苟安,唐代宗"瓜分河北地,付授叛将",使安史降将摇身一变,成了由中央任命的地方节度使,保存了相当大的离心势力。在平叛过程中,朝廷还对内地掌握兵权的刺史多加节度使称号,造成了乱后"方镇相望于内地,大者连州十余,小者犹兼三四"的藩镇割据的严重局面。

3、中央集权大大削弱,藩镇割据局面逐渐形成。

安史之乱的影响

安史之乱

唐朝中央权力衰微,安史旧将和内地节度使权势加大,

逐渐形成藩镇割据的局面。

(高力士)在唐玄宗统治期间,其地位达到顶点。

(李辅国)在安史之乱中,李辅国劝说太子李亨(肃宗)在灵武即位,所以深得肃宗信任。

从唐穆宗(唐朝第十二位皇帝)以后,唐朝的皇帝都是由宦官拥立,此后太监逐步掌握了中央禁军神策军的军权,甚至一度能废立皇帝。

安史之乱

安史之乱的影响

原因

首领

过程

结果

影响

黄巢起义给唐朝统治以致命的打击

(不是灭亡,没有灭掉唐朝)

①唐朝后期,统治腐朽,藩镇割据严重

②人民生活困苦,连年灾荒,爆发起义

黄巢

攻入长安,建立政权

黄巢起义与唐朝灭亡

朱温降唐,被封为节度使,与其他藩镇联合镇压了黄巢起义。

黄巢起义(黄巢)

朱温陆续兼并了北方的大小割据势力。

907年,朱温建立了后梁,唐朝灭亡。

中国历史进入

五代十国时期。

黄巢起义与唐朝灭亡

907年

武则天

唐玄宗

唐太宗

618年唐高祖

唐朝建立

贞观之治

政启开元,治宏贞观

开元盛世

安史之乱

唐朝灭亡

从唐朝的兴亡中,可以获得哪些启示?

从国家角度,

以史为鉴,可以知兴替:

要居安思危、防止腐败、注重民生、要协调好中央与地方的平衡……

从个人角度,

以人为鉴,可以明得失:

取得成就时,要保持戒骄戒躁的态度; 应该始终如一坚守的信念……

五代十国的更迭与分立

黄河流域——五代(相继建立)

后梁,后唐,后晋,后汉,后周

南方地区——十国(先后并存)

前蜀、后蜀、吴、南唐、吴越、闽、楚、南汉、南平、北汉

根据表格思考,五代十国有何特点?

根据其特点思考五代十国有何的实质是什么?

开国君主都是掌握兵权的武将

唐末以来藩镇割据局面的延续

五代十国的更迭与分立

后梁帝国 朱温 梁王.宣武节度使

后唐帝国 李存勖 晋王.河东节度使

后晋帝国 石敬瑭 河东节度使

后汉帝国 刘知远 北平王.河东节度使

后周帝国 郭威 邺都留守

北方政权更迭,战事不断,政局动荡。

南方政局相对稳定,经济有所发展。

长期政治统一的历史影响+各地经济发展的密切联系

=统一始终是客观存在的历史趋势

五代十国时期,南北方的社会状况是怎样?

(1)内容:

①政治上加强中央集权,提高行政效率,修订法律;

②经济上注重发展生产,兴修水利,减轻衣民负担;

③军事上整编中央禁军,削弱地方兵权。

柴荣,即后周世宗(954年-959年在位),是五代时期后周皇帝,在位六年。

(2)影响:使后周强大起来,为此后北宋

的统一打下基础。

周世宗改革

后周的第二个皇帝周世宗,具有宏大志向,即位后大力扭转混乱局面,实行一系列改革措施:

他率军南征北战,决心统一全国,但因身患疾病,39岁就去世了。周世宗的改革使后周强大起来,为此后北宋的统一打下基础。

政治 加强中央集权,提高行政效率,修订法律

军事 整编中央禁军,削弱地方兵权

经济 注重发展生产,兴修水利,减轻农民负担

周世宗

五代十国的更迭与分立

907年

唐朝灭亡

960年

五代十国

618年

唐朝建立

唐太宗

贞观之治

武则天

政启开元

治宏贞观

唐玄宗

开元盛世

黄巢起义(致命打击)

安史之乱(由盛转衰)

隋朝

北宋

课堂小结

安史之乱

唐由盛转衰

黄巢起义

朱温建后梁

五代十国

1、唐朝诗人杜甫在《垂老别》中写道:“万国尽征戍,烽火被冈峦。积尸草木腥,流血川原丹。”造成这一惨状的历史事件是( )

A.八王之乱 B.七国之乱

C.安史之乱 D.陈桥兵变

2、下列不属于安史之乱爆发原因的是 ( )

A.唐玄宗追求享乐,任人唯亲, 朝政腐败

B.社会各种矛盾越来越尖锐,边疆形势日益紧张

C.各地的节度使逐渐集军权、行政权和财权于一身, 势力膨胀

D.节度使权力越来越大,逐渐形成藩镇割据的局面

C

D

课堂小结

3、《旧唐书》记载,安史之乱后“东至郑、汴,达于徐方,北白覃、怀经于相土,为人烟断绝,千里萧条”。这段史料反映了安史之乱导致

A.唐朝灭亡 B.社会经济严重受挫

C. 中央衰微,地方权势加大 D. 生态环境遭到破坏

B

4、学者吕思勉认为“唐代天宝之乱,原因孔多,边兵之重,要为其大者”。该学者认为安史之乱爆发的主要原因是( )

A.君主专制遭到严重削弱 B.藩镇割据局面形成

C.地方完全脱离中央管控 D.边疆军事防务所致

C

5、唐末黄巢起义后,潘镇割据才普遍出现,部分实力雄厚的藩镇先后被封为王,所建立的封国实际上已是高度自主的王国。唐朝灭亡后,各地藩镇纷纷自立,其中地处华北地区、军力理盛的政权控制中原,形成五代……材料反映了( )

A. 黄巢起义推翻了唐朝的统治

B. 藩镇割据形成于唐朝灭亡后

C.五代十国的实质

D.五代十国战乱不已

C

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源