山东省德州市宁津县2023-2024学年部编版七年级上学期期末考试历史试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 山东省德州市宁津县2023-2024学年部编版七年级上学期期末考试历史试题(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 4.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-02-17 19:49:43 | ||

图片预览

文档简介

2023-2024学年第一学期末七年级

教学质量检测历史试题

一、选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分。在每小题所给出的四个选项中,只有一项是符合题意的。)

1.若要了解北京人会使用火和保存火种的状况,最可信的证据是其遗址上发现的

A.打制石器 B.彩色陶器 C.灰烬烧骨 D.炭化稻谷

2.某中学历史学习小组以“发达的中国原始农业”为题开展研究性学习,搜集到以下材料,其中最可靠的是

A.关于神农尝百草的传说 B.《诗经》的相关描述

C.河姆渡遗址出土的稻谷 D.《齐民要术》的记载

3.从黄帝、炎帝的古老传说中,我们可以获取的历史信息是( )

A.河姆渡人栽培水稻 B.半坡人种植粟

C.华夏族形成 D.实行禅让制

4.实物史料蕴含了丰富的历史信息。图1和图2集中展示了

A.铸造工艺的高超 B.早期文明的成就

C.石器时代的风貌 D.文字演变的历程

5.在我国出土的文物中,有春秋时期的铁制农具(如图)。在 《战国策.赵策》中有秦国用牛耕田,用河流运粮食的记载。这反映了( )

A.古代冶炼工艺完善 B.水利灌溉技术成熟

C.生产力水平的提高 D.土地私有制的确立

6.下图为2022年北京冬奥会吉祥物“冰墩墩”,其3D设计的拟人化熊猫,体现了人与自然和谐共生的理念。此理念源于我国古代的( )

A.道家思想 B.儒家思想 C.墨家思想 D.法家思想

7.中国文明社会经过长期的沉积和发酵,到战国时期出现了文化大喷发,思想大爆炸,造就了中国思想史上的黄金时代。其中“文化大喷发”“思想大爆炸”是指

A.诸侯争霸 B.私学兴起 C.商鞅变法 D.百家争鸣

8.根据图表信息,判断其反映的秦朝政治制度是( )

信息1 按地域进行划分

信息2 官员由皇帝任命、派遣

信息3 地方服从中央,有利于加强中央集权和国家的统一

A.分封制 B.郡县制 C.推恩令 D.行省制

9.秦始皇实行了“书同文字”的政策,废除结构上与秦相异的六国文字。这一措施实行有助于推动( )

A.王国问题解决 B.多元文化形成

C.统一局面巩固 D.疆域面积扩大

10.下图所反映的历史事件发生在( )

A.秦王嬴政时期 B.秦始皇统治时期 C.秦二世统治时期 D.西汉建立初期

11.《汉书》中记载“汉兴,扫除烦苛,与民休息。至于孝文,加之以恭俭,孝景遵业,五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚。周云成康,汉言文景,美哉!”这反映的治世局面是( )

A.文景之治 B.光武中兴 C.贞观之治 D.开元盛世

12.(史记》中记载:“偃说上日:‘…今诸侯或连城数十,地方千里,缓则骄奢易为淫乱,急则阻(依仗)其强而合从(合众)以逆京师,?”针对这种形势,汉武帝采取的措施是( )

A.休养生息 B.盐铁专卖

C.实施“推恩令” D.北击匈奴

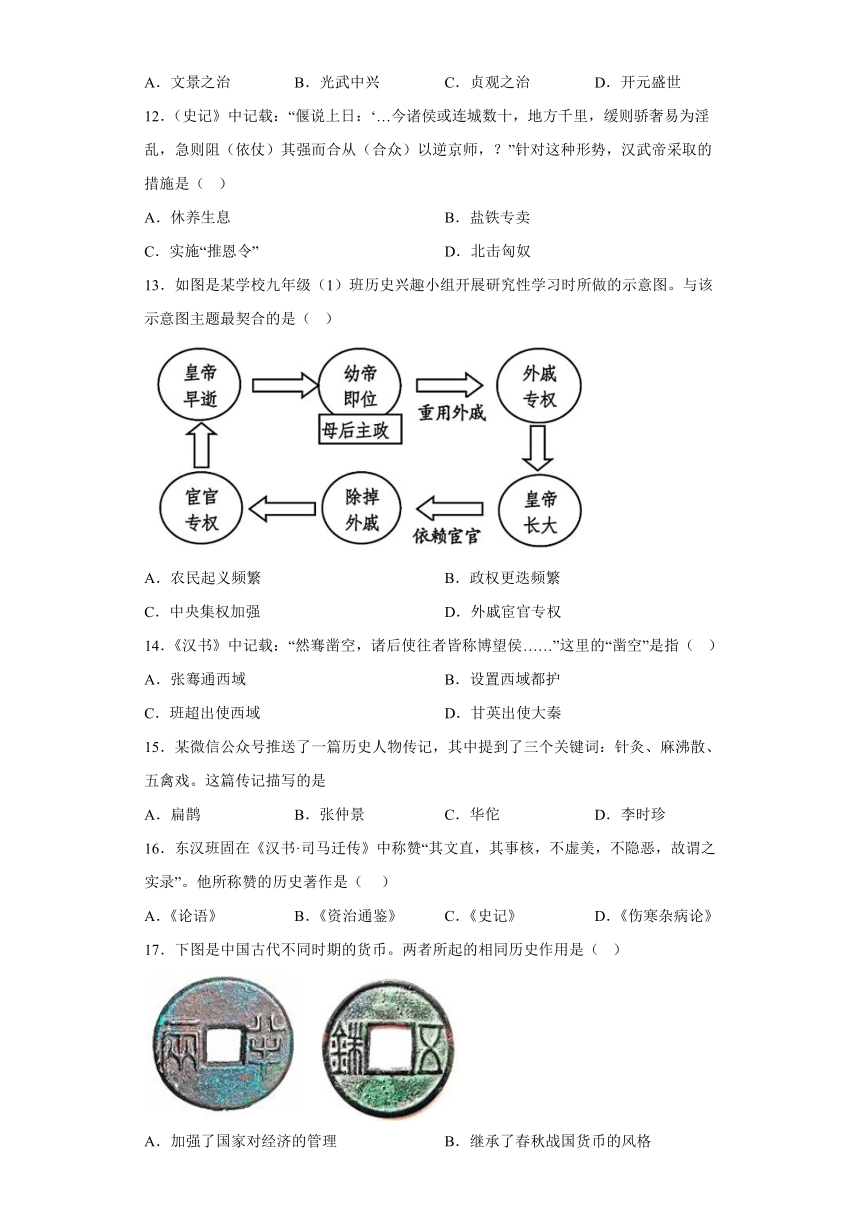

13.如图是某学校九年级(1)班历史兴趣小组开展研究性学习时所做的示意图。与该示意图主题最契合的是( )

A.农民起义频繁 B.政权更迭频繁

C.中央集权加强 D.外戚宦官专权

14.《汉书》中记载:“然骞凿空,诸后使往者皆称博望侯……”这里的“凿空”是指( )

A.张骞通西域 B.设置西域都护

C.班超出使西域 D.甘英出使大秦

15.某微信公众号推送了一篇历史人物传记,其中提到了三个关键词:针灸、麻沸散、五禽戏。这篇传记描写的是

A.扁鹊 B.张仲景 C.华佗 D.李时珍

16.东汉班固在《汉书·司马迁传》中称赞“其文直,其事核,不虚美,不隐恶,故谓之实录”。他所称赞的历史著作是( )

A.《论语》 B.《资治通鉴》 C.《史记》 D.《伤寒杂病论》

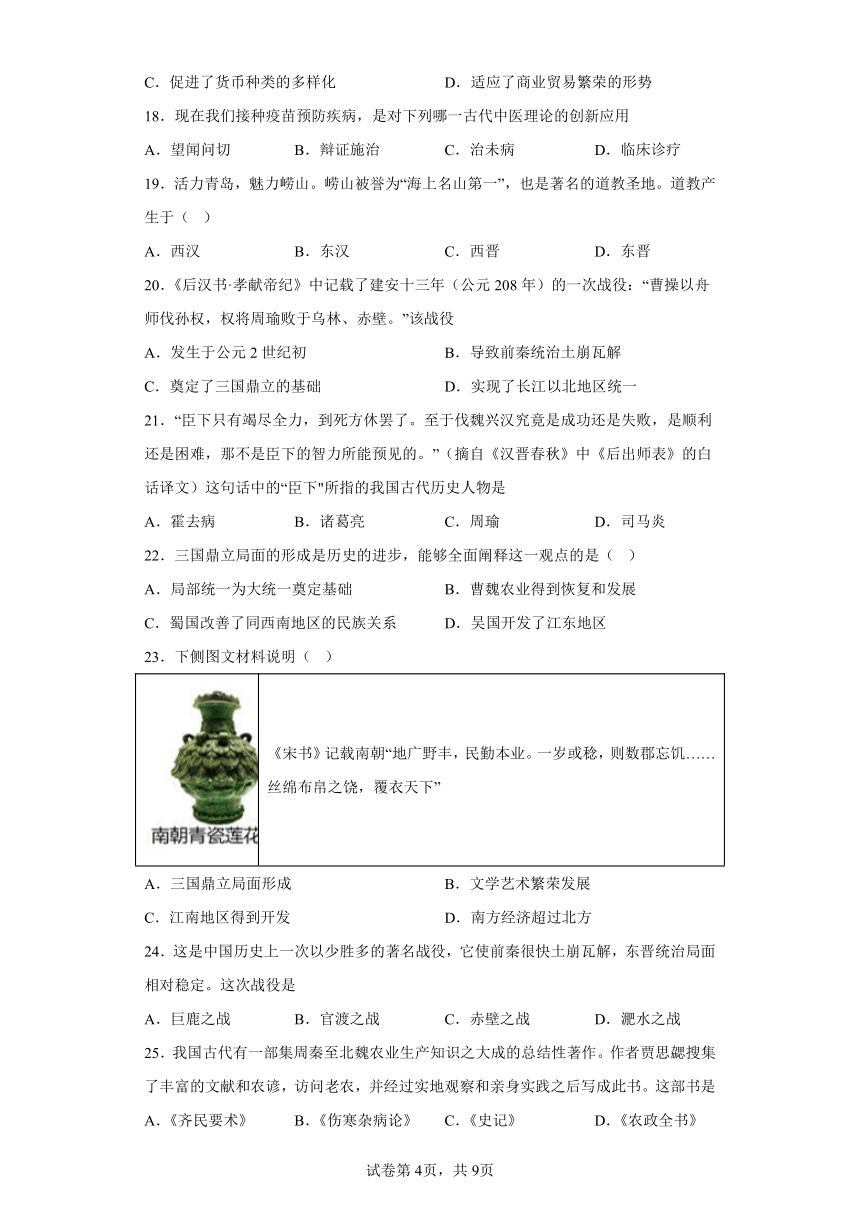

17.下图是中国古代不同时期的货币。两者所起的相同历史作用是( )

A.加强了国家对经济的管理 B.继承了春秋战国货币的风格

C.促进了货币种类的多样化 D.适应了商业贸易繁荣的形势

18.现在我们接种疫苗预防疾病,是对下列哪一古代中医理论的创新应用

A.望闻问切 B.辩证施治 C.治未病 D.临床诊疗

19.活力青岛,魅力崂山。崂山被誉为“海上名山第一”,也是著名的道教圣地。道教产生于( )

A.西汉 B.东汉 C.西晋 D.东晋

20.《后汉书·孝献帝纪》中记载了建安十三年(公元208年)的一次战役:“曹操以舟师伐孙权,权将周瑜败于乌林、赤壁。”该战役

A.发生于公元2世纪初 B.导致前秦统治土崩瓦解

C.奠定了三国鼎立的基础 D.实现了长江以北地区统一

21.“臣下只有竭尽全力,到死方休罢了。至于伐魏兴汉究竟是成功还是失败,是顺利还是困难,那不是臣下的智力所能预见的。”(摘自《汉晋春秋》中《后出师表》的白话译文)这句话中的“臣下"所指的我国古代历史人物是

A.霍去病 B.诸葛亮 C.周瑜 D.司马炎

22.三国鼎立局面的形成是历史的进步,能够全面阐释这一观点的是( )

A.局部统一为大统一奠定基础 B.曹魏农业得到恢复和发展

C.蜀国改善了同西南地区的民族关系 D.吴国开发了江东地区

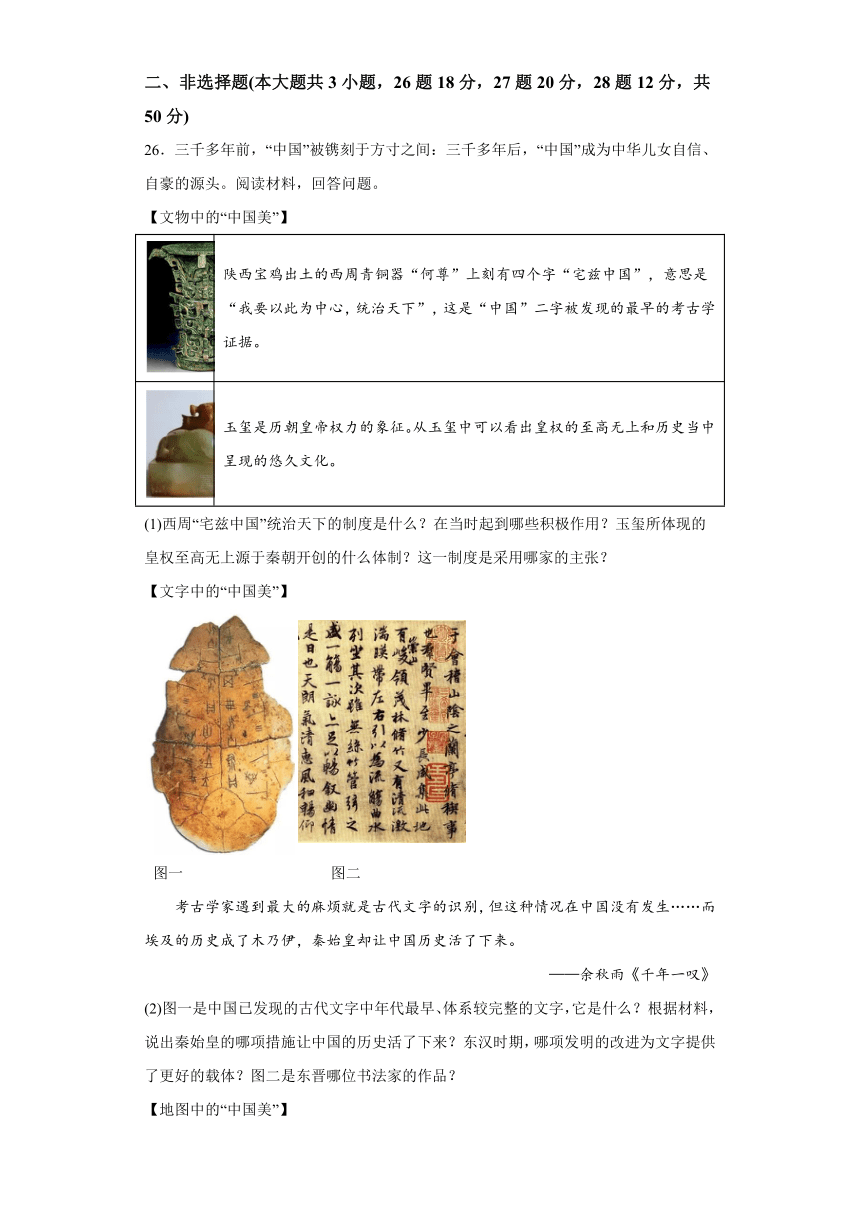

23.下侧图文材料说明( )

《宋书》记载南朝“地广野丰,民勤本业。一岁或稔,则数郡忘饥……丝绵布帛之饶,覆衣天下”

A.三国鼎立局面形成 B.文学艺术繁荣发展

C.江南地区得到开发 D.南方经济超过北方

24.这是中国历史上一次以少胜多的著名战役,它使前秦很快土崩瓦解,东晋统治局面相对稳定。这次战役是

A.巨鹿之战 B.官渡之战 C.赤壁之战 D.淝水之战

25.我国古代有一部集周秦至北魏农业生产知识之大成的总结性著作。作者贾思勰搜集了丰富的文献和农谚,访问老农,并经过实地观察和亲身实践之后写成此书。这部书是

A.《齐民要术》 B.《伤寒杂病论》 C.《史记》 D.《农政全书》

二、非选择题(本大题共3小题,26题18分,27题20分,28题12分,共50分)

26.三千多年前,“中国”被镌刻于方寸之间:三千多年后,“中国”成为中华儿女自信、自豪的源头。阅读材料,回答问题。

【文物中的“中国美”】

陕西宝鸡出土的西周青铜器“何尊”上刻有四个字“宅兹中国”,意思是“我要以此为中心,统治天下”,这是“中国”二字被发现的最早的考古学证据。

玉玺是历朝皇帝权力的象征。从玉玺中可以看出皇权的至高无上和历史当中呈现的悠久文化。

(1)西周“宅兹中国”统治天下的制度是什么?在当时起到哪些积极作用?玉玺所体现的皇权至高无上源于秦朝开创的什么体制?这一制度是采用哪家的主张?

【文字中的“中国美”】

图一 图二

考古学家遇到最大的麻烦就是古代文字的识别,但这种情况在中国没有发生……而埃及的历史成了木乃伊,秦始皇却让中国历史活了下来。

——余秋雨《千年一叹》

(2)图一是中国已发现的古代文字中年代最早、体系较完整的文字,它是什么?根据材料,说出秦始皇的哪项措施让中国的历史活了下来?东汉时期,哪项发明的改进为文字提供了更好的载体?图二是东晋哪位书法家的作品?

【地图中的“中国美”】

图一 图二

图三 图四

(3)历朝历代疆域不断变化:图一记录了谁的伟大功绩?该工程发挥哪些作用?依据图二的疆域图,说出秦始皇最大的贡献?根据图三指出这条汉代的横贯东西的商路是什么?它的起点在哪里?概括它的作用?根据图四回答:西汉对我国西北地区的统治有何创新?

【我们的中国】

(4)我们的中国有上下五千年历史,她的发展历程是一部各民族交融汇聚成的“多元一体”的史诗。综合上述材料,请你谈一谈促成中华民族“多元一体”的因素有哪些?

27.思想的变革推动社会进步,改革创新历来是中华民族源远流长的宝贵精神财富。阅读材料,探究下列问题。

材料一:孝公用商君,废井田,开阡陌,急耕战之赏。虽非古道以务本之故,倾邻国而雄诸侯。

——《汉书·食货志》

(1)材料一中“急耕战之赏”指的是商鞅变法内容中的哪些措施?用材料一中原话指出“商君”采取一系列改革措施的效果。

材料二:血缘是一个民族的根,共同的宗教信仰是维系一个民族的纽带,而中国是一个多民族的国家,既没有一个共同的祖先,也没有一个共同的宗教信仰,而将众多民族维系在一起的纽带就是思想文化……孔子思想在民族交融和民族团结中发挥了重大作用。

——孔样林《儒家思想在民族融合中的作用》

(2)根据材料二并结合所学知识,指出孔子思想开始成为共同信仰与哪一位帝王采取的哪一措施有关。根据材料二,指出孔子的思想在民族交融和民族团结中发挥了怎样的作用?

材料三:高祖初谋南迁,恐众心恋旧,乃示为大举。因以协定群情,外名南伐,其实迁也。旧人怀土,多所不愿,内惮南征,无敢育者,于是定都洛阳。

——《魏书·李冲传》

(3)材料三中的“高祖”“迁都”到哪里?请再列举出两个“革易旧俗”的措施。分析这些措施起到了怎样的作用。

(4)综合上述材料,概括指出国家走向富强的重要途径。

28.向美之心,人皆有之。从古至今,人们一直没有停止对美的追求。阅读下列材料,回答问题,

【名人荟萃】

材料一:

图一 图二 图三

(1)请任选一幅图片,为其填写解说词(名称、时期、贡献)?

【艺术之美】

材料二:北魏流行舞蹈“方舞”,舞者佩戴两件头饰,与汉族传统舞蹈“清商乐”相同:下装为白裤、乌皮靴,与西域“龟兹乐”“安国乐”相似。“方舞”音乐安徐、闲雅,近于汉族传统,而脚下动作繁杂丰富,具有西域风格。

——摘编自袁禾《中国舞蹈通史》

(2)依据材料二,概括“方舞”所体现的时代特征?结合所学,举出这一时期体现该特征的其他史实?

【时空观念】

材料三:

图4:东汉——隋朝的王朝更替

(3)依据思维导图,写出结束分裂完成国家统一的朝代和实现北方统一的朝代。并指出这一时期江南地区得到开发的主要原因?

试卷第2页,共10页

1.C

【详解】依据题干和结合所学知识,北京人会使用天然火,并会保存火种。要了解北京人会使用火和保存火种的状况,最可信的证据是其遗址上发现的灰烬烧骨。C符合题意;打制石器与题干内容无关。A不符合题意;半坡原始居民制造彩色陶器,B不符合题意;河姆渡原始居民种植水稻,D不符合题意;故选C。

2.C

【详解】根据题干信息“发达的中国原始农业”,结合所学知识可知,出土文物是人类在历史发展过程中遗留下来的遗物、遗迹,它是人类宝贵的历史文化遗产。由“河姆渡遗址出土的稻谷”,可知,生活在距今约7000年浙江省余姚市(长江流域)的河姆渡原始居民进行人工栽培稻谷,说明中国原始农业发达。选项C符合题意;神农尝百草的传说,传说通常不可靠,A可排除;文字记载的历史,具有人为因素,其真实性必然不如考古挖出来的文物,B排除;北朝时著名的农学家贾思勰编写的《齐民要术》是我国现存的第一部完整的农书,与“中国原始农业”不符,D排除。故选C。

3.C

【详解】根据所学可知,距今约四五千年,生活在黄河流域炎帝部落和黄帝部落联合在涿鹿一战中打败蚩尤部落,从此,炎帝、黄帝部落结成联盟,经过长期发展形成日后的华夏族,华夏族是汉族的前身,中华民族的主干部分,C项正确;河姆渡人栽培水稻、半坡人种植粟反映的是原始农耕生活,与黄帝、炎帝的传说无关,排除AB项;禅让制是原始社会末期,民主推举部落联盟首领的办法,主要与尧舜禹等人有关,排除D项。故选C项。

4.B

【详解】甲骨文是记载商朝历史的有力证据;青铜器代表商周文明。因此,图片展示了早期文明成就,B项正确;甲骨文不属于铸造工艺高超,排除A项;甲骨文和青铜器出现于商代,排除C项;青铜器不能说明文字演变,排除D项。故选B项。

5.C

【详解】根据材料春秋时期的铁制农具,再结合所学可知铁制农具和牛耕的使用,是春秋时期农业生产力水平提高的重要标志,C项正确;图片没有反映冶炼工艺,排除A项;铁制农具是耕地的,排除B项;土地私有制在战国时期商鞅变法中确立,排除D项。故选C项。

6.A

【详解】根据题干“体现了人与自然和谐共生的理念”结合所学知识,可知此理念源于我国古代的道家思想。道家创始人老子认为,万物运行都有其自然的法则,人们应该顺应自然,A项正确;儒家创始人孔子的核心是“仁”,提出“仁者爱人”,即要有爱心和同情心,“己所不欲,勿施于人”,排除B项;墨家主张“兼爱”、“非攻”,排除C项;法家反对空谈仁义。强调依法治国,树立君主的权威,建立中央集权专制统治,排除D项。故选A项。

7.D

【详解】根据所学知识可知,春秋战国时期是社会大变革时期,新兴的士阶层崛起,出现了众多学派,他们各自提出对政治、社会乃至宇宙万物的看法,彼此论战辩驳,形成了百家争鸣的思想文化繁荣局面,造就了中国思想史上的黄金时代,D项正确;诸侯争霸、商鞅变法是政治领域活动,排除AC项;“私学兴起”是“思想大爆炸”的背景,不是其表现,排除B项。故选D项。

8.B

【详解】根据图表信息“按地域进行划分”“官员由皇帝任命、派遣”“地方服从中央,有利于加强中央集权和国家的统一”结合所学可知,在地方,秦朝废除西周以来实行的分封制,建立由中央直接管辖的郡县制。全国分为36郡,后增至40多郡,郡的行政长官称郡守,在郡下设县,县的长官称县令或县长。郡县的长官都由朝廷直接任免。郡县制的实行,开创了此后我国历代王朝地方行政的基本模式,B项正确;为稳定周初的政治形势,巩固疆土,西周实行分封制。周王根据血缘关系远近和功劳大小,将宗亲和功臣等分封到各地,授予他们管理土地和人民的权力,建立诸侯国,以保证周王朝对地方的控制,同时稳定政局,扩大统治范围,排除A项;推恩令是汉武帝时期颁布的解决王国问题的措施,排除C项;行省制是元朝创立的地方行政制度,排除D项。故选B项。

9.C

【详解】根据所学知识可知,秦朝统一文字,有利于文化的交流与发展,对统一多民族国家的巩固起到了重大作用,C项正确;秦朝并没有实行分封制,因此,秦朝并不存在王国问题,排除A项;统一文字与多元文化的发展之间并没有直接联系,排除B项;统一文字并不能使疆域面积扩大,排除D项。故选C项。

10.C

【详解】依据图片信息“陈胜王”和“王侯将相。宁有种乎”可知,题干图片所反映的历史事件是陈胜、吴广起义。陈胜、吴广起义发生在秦二世统治时期,C项正确;秦王嬴政建立秦朝,排除A项;秦始皇统治时期,没有爆发农民起义,排除B项;陈胜、吴广起义发生在秦末,排除D项。故选C项。

11.A

【详解】据材料“汉兴,扫除烦苛,与民休息……”等信息,可知,汉初推行“与民休息”的统治政策,统治者勤俭爱民,尤其是汉文帝、汉景帝时期,国家经济恢复发展,出现了百姓安居乐业的局面,史称“文景之治”,A项正确;光武中兴是东汉光武帝统治时期出现的治世局面,排除B项;贞观之治是唐朝初年唐太宗李世民在位期间出现的政治清明、经济复苏、文化繁荣的治世局面,排除C项;开元盛世是唐玄宗统治前期所出现的盛世,排除D项。故选A项。

12.C

【详解】根据材料“…...今诸侯或连城数十,地方千里,缓则骄奢易为淫乱,急则阻(依仗)其强而合从(合众)以逆京师?”结合所学知识可知,汉武帝采纳主父偃的建议,实行推恩令,下诏允许诸侯王除以嫡长子继承王位外,可将封地再次分封给其他子弟作为侯国,由皇帝制定封号;武帝又找各种借口削爵、夺地甚至除国,严厉镇压他们的叛乱,加强了中央集权。C项正确;休养生息是西汉初年恢复经济的措施,排除A项;盐铁专卖是经济措施,排除B项;北击匈奴是军事措施,排除D项。故选C项。

13.D

【详解】根据题干图片信息结合所学可知,东汉中期后,继位的皇帝大多年幼,不能主政,太后临朝,致使外戚专权;皇帝长大后依靠宦官夺取政权,宦官被宠信,把持朝政,又导致宦官专权。这样就形成了外戚和宦官交替专权的局面,D项正确;题干信息与农民起义无关,排除A项;题干信息重在强调外戚和宦官专权,而不是政权的更迭,排除B项;外戚和宦官专权不利于中央集权的加强,排除C项。故选D项。

14.A

【详解】据题干“然骞凿空,诸后使往者皆称博望侯……”和结合所学知识可知,张骞出使西域后,汉朝的使者商人接踵西行,西域的使者商人也纷纷东来,他们把中国的丝和丝织品,从长安经过河西走廊,经西域,今新地区,运往西亚,再转运到欧洲的大秦(古罗马帝国),又把西域各国的奇珍异宝输入中国内地,这条沟通中西交通的陆上要道,就是历史上著名的“丝绸之路”,司马迁把张骞开通西域称为“凿空”,A项正确;设置西域都护在公元前60年,与张骞无关,排除B项;班超出使西域,甘英出使大秦,都在东汉时期,都与张骞无关,排除CD项。故选A项。

15.C

【详解】根据所学,华佗有神医之称。发明“麻沸散”、创编“五禽戏”,擅长针灸、汤药和实施外科手术。C项正确;A项与这些内容无关,排除A项;张仲景被称为“医圣”,写有《伤寒杂病论》,发展了中医学的理论和治疗方法。李时珍是明代医药学家,历时27年著药物学著作《本草纲目》。排除BD项。故选C项。

16.C

【详解】西汉时期著名史学家司马迁著有《史记》,这是我国第一部纪传体通史。依据材料中“司马迁传”可知班固称赞的的历史著作是《史记》,C项正确;《论语》是搜集孔子言论的书籍,排除A项;《资治通鉴》是北宋史学家司马光的史学巨作,排除B项;《伤寒杂病论》是医学典籍,排除D项。故选C项。

17.A

【详解】秦始皇下令废除六国的货币,以秦国的圆形方孔半两钱为标准货币在全国流通,这样改变了以往币制混乱的状况,有利于国家对经济的管理,促进各地经济的交流。为加强朝廷对社会经济的控制,汉武帝把铸币权收归中央,统一铸造五铢钱,两者所起的相同历史作用是:加强了国家对经济的管理,A项正确;这两种货币风格与春秋战国时期有所不同,排除B项;半两钱和五铢钱币外形相似,货币种类多样化,不利于经济交流,统一货币是为了加强国家对经济的管理,促进各地区经济交流,排除C项;秦汉时期主要发展农业,适应商业贸易繁荣的形势说法不对,排除D项。故选A项。

18.C

【详解】根据所学知识可知,现在我们接种疫苗预防疾病,是对古代中医理论治未病的创新应用。张仲景是东汉末年的名医,他虚心向名医求教,四处奔走,广泛收集民间药方,在总结前人经验的基础上,结合自己的临床实践,写成了《伤寒杂病论》一书。这部著作发展了中医学的理论和治疗方法,总结了各种疾病的症候,提出在诊断上要辩证分析病情,然后对症治疗。他还发展了“治未病”的思想,提倡预防疾病。C项正确;望闻问切是扁鹊发明的,排除A项;辩证施治、临床诊疗都与“接种疫苗预防疾病”不符,排除BD项。故选C项。

19.B

【详解】结合所学内容可知,东汉末年,极度苦难的人民需要寻找精神上的寄托,为道教的兴起提供了土壤。所以道教产生于东汉,B项正确;西汉时期道教尚未产生,排除A项;东汉末年道教产生,西晋和东晋是在东汉以后,排除CD项。故选B项。

20.C

【详解】据题干关键信息“公元208年”“曹操以舟师伐孙权,权将周瑜败于乌林、赤壁”并结合所学知识可知,材料反映的是赤壁之战。208年孙刘联军在赤壁之战中以少胜多,大败曹操。赤壁之战对当时整个局势有关键性的影响,为三国鼎立局面的形成奠定了基础。C项正确;公元208年是3世纪初,排除A项;导致前秦统治土崩瓦解的是淝水之战,排除B项;赤壁之战并没有实现了长江以北地区统一,排除D项。故选C项。

21.B

【详解】根据“臣下只有竭尽全力,到死方休罢了。至于伐魏兴汉究竟是成功还是失败,是顺利还是困难,那不是臣下的智力所能预见的。”“《后出师表》”结合所学知识可知,《后出师表》与诸葛亮讨伐曹魏相关,B符合题意;霍去病是西汉时期的,A排除;CD项与材料中的“臣下”无关,排除。故选择B。

22.A

【详解】根据所学可知,三国鼎立的局面的出现,是由分裂走向统一的过渡,社会统一趋势大大加强,是历史的进步。这种局部统一较之东汉末年众多 军阀割据混战的状况前进了一步,也为后来的全国统一准备了条件,A项正确;曹魏农业得到恢复和发展、蜀国改善了同西南地区的民族关系、吴国开发了江东地区均表述了三国鼎立局面形成的部分影响,不能全面阐释三国鼎立局面的形成是历史的进步这一观点,排除BCD项。故选A项。

23.C

【详解】根据题干“南朝青瓷莲花尊”“《宋书》记载南朝‘地广野丰,民勤本业。一岁或稔,则数郡忘饥……丝绵布帛之饶,覆衣天下’”结合所学可知,《宋书》是一部记述南朝刘宋一代历史的纪传体史书。西晋末年以来,大批北方人民为躲避战乱南下,推动了江南地区得到开发,C项正确;题干材料说明的是江南地区得到开发,与三国鼎立局面形成无关,排除A项;题干材料说明的是江南地区得到开发,没有涉及文学艺术繁荣发展,排除B项;南方经济超过北方是在南宋时期,排除D项。故选C项。

24.D

【详解】结合所学知识可知,383年的淝水之战中,晋军大败苻坚领导的前秦军队,这是中国历史上一次以少胜多的著名战役,它使前秦很快土崩瓦解,东晋统治局面相对稳定。选项D符合题意;公元前207年,项羽以少胜多大败秦军的著名战役是巨鹿之战,A排除;200年,曹操在官渡大败袁绍,官渡之战为曹操统一北方奠定基础,B排除;208年,孙刘联军在赤壁大败曹军,赤壁之战为三国鼎立局面的形成奠定了基础,C排除。故选D。

25.A

【详解】结合所学知识可知,北朝时著名的农学家贾思勰编写的《齐民要术》是我国现存的第一部完整的农书。选项A符合题意;张仲景在总结前人经验基础上写成的医学著作是《伤寒杂病论》,B排除;汉武帝时期的司马迁编写的《史记》是我国第一部纪传体通史,C排除;《农政全书》是明代徐光启创作的农书,D排除。故选A。

26.(1)制度:分封制;

积极作用:保证了周王朝对地方的控制,稳定了政局,扩大了统治范围;

体制:中央集权制度;

学派:法家。

(2)甲骨文;统一文字;造纸术;王羲之。

(3)李冰;防洪、灌溉、水运;结束了春秋战国的分裂局面,建立了统一的秦朝;丝绸之路;长安;丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,对于中国同其他国家和地区的贸易与文化交流,起到了极大的促进作用;设置西域都护,使西域开始正式归属中央政权。

(4)民族交融、各民族的交流、互相借鉴、共同发展等。

【详解】(1)制度:根据所学可知,为了稳定周初的政治形势,巩固疆土,西周实行分封制。周王根据血缘关系远近和功劳大小,将宗亲和功臣分封到各地,建立诸侯国;诸侯具有较大的独立性,但需要向周王进纳贡物,并服从周王调兵。受封者可以在自己的封地内进行再分封。

作用:根据所学可知,分封制的实行,保证了周王朝对地方的控制,稳定了政局,扩大了统治范围。

体制:根据材料“玉玺是历朝皇帝权力的象征。从玉玺中可以看出皇权的至高无上和历史当中呈现的悠久文化。”结合所学可知,秦实现统一后,原来各自为政的政治形态已不能适应新的社会发展。为加强对全国的统治。秦朝创立了大一统的中央集权制度。国家的最高统治者称为皇帝,拥有至高无上的权威,总揽全国的一切军政大权。嬴政自称“始皇帝”,史称“秦始皇”。

学派:根据所学可知,秦始皇建立的中央集权制度采用的是法家思想。战国时期法家的代表人是韩非,主张以法治国;建立中央集权专制统治。

(2)文字:根据图一结合所学可知,中国已发现的古代文字中年代最早、体系较完整的文字是商朝的甲骨文。

措施:根据材料“考古学家遇到最大的麻烦就是古代文字的识别,但这种情况在中国没有发生……而埃及的历史成了木乃伊,秦始皇却让中国历史活了下来。”结合所学可知,秦始皇时期统一文字,制定笔画规整的小篆(后来又改为隶书),作为通用文字颁行全国,让中国历史活了下来。

发明:根据所学可知,东汉的蔡伦改进了造纸术,促进了文化的传播,是中国对世界文明的伟大贡献之一。

书法家:根据图二结合所学可知,图二反映的是东晋王羲之的《兰亭集序》。

(3)人物:根据图一结合所学可知,图一反映的是都江堰,都江堰由李冰主持建造。

作用:根据所学可知,都江堰是一座综合性的水利枢纽,使堤防、分洪、排沙、控流等功效合成为一个系统,发挥出防洪、灌溉、水运等多方面的作用。

贡献:根据图二秦朝疆域图结合所学可知,秦始皇最大的贡献是结束了春秋战国的分裂局面,建立了统一的多民族国家——秦朝。

商路:根据图三结合所学可知,图三反映的是丝绸之路。商人们载着汉朝的丝绸等货物,从长安穿过河西走廊,经西域运往中亚、西亚,再转运到更远的欧洲;又把西域的物产和奇珍异宝运到中原。这条沟通欧亚的陆上交通道路,就是著名的“丝绸之路”。

起点:根据所学可知,丝绸之路的起点在长安。

作用:根据所学可知,丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,对于中国同其他国家和地区的贸易与文化交流,起到了极大的促进作用。

创新:根据图四结合所学可知,公元前60年,汉代设置西域都护。主要职责是颁行汉朝的法令,调遣军队,征发粮草。管辖范围包括今新疆及巴尔喀什湖以东、以南的广大地区。标志着西域开始正式归属中央政权。

(4)因素:根据材料秦朝的统一、丝绸之路、西域都护等结合所学可知,促成中华民族“多元一体”的因素有民族交融、各民族的交流、互相借鉴、共同发展等。

27.(1)鼓励耕织、奖励军功;倾邻国而雄诸侯。

(2)汉武帝;“罢黜百家,尊崇儒术”;将众多民族维系在一起。

(3)洛阳;官员在朝廷中必须使用汉语、以汉服代替鲜卑服、改鲜卑姓为汉姓、鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻;促进了民族交融,增强了北魏的实力。

(4)实行改革。

【详解】(1)措施:根据材料一“急耕战之赏”结合所学可知,这指的是商鞅变法中的鼓励耕织、奖励军功。

原话:根据材料一“虽非古道以务本之故,倾邻国而雄诸侯。”结合所学可知,能够反映商鞅变法效果的是句子是“倾邻国而雄诸侯”(使邻国倾覆而使自己的国家强大起来)。

(2)帝王及措施:根据所学可知,汉武帝接受董仲舒的建议,“罢黜百家,尊崇儒术”,把儒家学说立为正统思想;从此,儒学居于主导地位,为历代王朝所推崇,影响深远。

作用:根据材料二“而中国是一个多民族的国家,既没有一个共同的祖先,也没有一个共同的宗教信仰,而将众多民族维系在一起的纽带就是思想文化……孔子思想在民族交融和民族团结中发挥了重大作用。”可知,孔子的思想将众多民族维系在一起。

(3)都城:根据材料三“高祖初谋南迁,恐众心恋旧,乃示为大举。因以协定群情,外名南伐,其实迁也。旧人怀土,多所不愿,内惮南征,无敢育者,于是定都洛阳。”可知,高祖迁都到了洛阳。

措施:根据三材料三“是定都洛阳”“魏书”结合所学可知,材料反映的是北魏孝文帝改革。孝文帝“革易旧俗”的措施有:官员在朝廷中必须使用汉语、以汉服代替鲜卑服、改鲜卑姓为汉姓、鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻等。(任举两例)

作用:根据所学可知,北魏孝文帝改革有利于北方经济的恢复与发展,促进了民族交融,也增强了北魏的实力。

(4)途径:根据材料一商鞅变法、材料二汉武帝“罢黜百家、尊崇儒术”及材料三北魏孝文帝改革可知,国家走向富强的重要途径是实行改革。

28.(1)图一:孔子是春秋后期鲁国人,儒家学派的创始人,核心思想是仁,主张以德治国。孔子还是大教育家,他创办私学,主张“有教无类”,促进了教育事业的发展。图二:禹生活在原始社会末期,采用疏导的方法治理黄河,曾“三过家门而不人”,消除了水患;通过禅让制当上部落联盟首领,后来建立夏朝。图三:祖冲之是南北朝的一位杰出科学家,把圆周率精确到小数点以后的第七位数字,这项成果领先世界近千年;创制历法《大明历》。(三者任选其一,只要合理即可)

(2)民族交融;北魏孝文帝改革。

(3)西晋(或隋);前秦(或北魏);北方人南迁,带来了劳动力和先进的工具、技术。

【详解】(1)解说词:根据材料一图一结合所学可知,图一是孔子;图二是大禹;图三是祖冲之。任选一位,根据题干要求说明人物的名称、时期、贡献即可。如:图一:孔子是春秋后期鲁国人,儒家学派的创始人,核心思想是仁,主张以德治国。孔子还是大教育家,他创办私学,主张“有教无类”,促进了教育事业的发展。图二:禹生活在原始社会末期,采用疏导的方法治理黄河,曾“三过家门而不人”,消除了水患;通过禅让制当上部落联盟首领,后来建立夏朝。图三:祖冲之是南北朝的一位杰出科学家,把圆周率精确到小数点以后的第七位数字,这项成果领先世界近千年;创制历法《大明历》。

(2)特征:根据材料二“北魏流行舞蹈‘方舞’,舞者佩戴两件头饰,与汉族传统舞蹈‘清商乐’相同:下装为白裤、乌皮靴,与西域‘龟兹乐’‘安国乐’相似。‘方舞’音乐安徐、闲雅,近于汉族传统,而脚下动作繁杂丰富,具有西域风格。”可知,北魏的“方舞”糅合汉族和西域风格,体现了民族交融的时代特征。

史实:根据所学可知,北魏时期孝文帝进行汉化改革,体现了民族交融的特性。

(3)完成统一的朝代:根据材料三思维导图可知,完成统一的朝代有西晋和隋朝。

实现北方统一的朝代:根据材料三思维导图可知,实现北方统一的有十六国时期的前秦及后来的北魏。

主要原因:根据所学可知,魏晋南北朝时期,江南地区的开发主要得益于北人南迁,既为南方带去了先进的工具、技术,又充实了南方的劳动力。

答案第2页,共2页

答案第3页,共3页

教学质量检测历史试题

一、选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分。在每小题所给出的四个选项中,只有一项是符合题意的。)

1.若要了解北京人会使用火和保存火种的状况,最可信的证据是其遗址上发现的

A.打制石器 B.彩色陶器 C.灰烬烧骨 D.炭化稻谷

2.某中学历史学习小组以“发达的中国原始农业”为题开展研究性学习,搜集到以下材料,其中最可靠的是

A.关于神农尝百草的传说 B.《诗经》的相关描述

C.河姆渡遗址出土的稻谷 D.《齐民要术》的记载

3.从黄帝、炎帝的古老传说中,我们可以获取的历史信息是( )

A.河姆渡人栽培水稻 B.半坡人种植粟

C.华夏族形成 D.实行禅让制

4.实物史料蕴含了丰富的历史信息。图1和图2集中展示了

A.铸造工艺的高超 B.早期文明的成就

C.石器时代的风貌 D.文字演变的历程

5.在我国出土的文物中,有春秋时期的铁制农具(如图)。在 《战国策.赵策》中有秦国用牛耕田,用河流运粮食的记载。这反映了( )

A.古代冶炼工艺完善 B.水利灌溉技术成熟

C.生产力水平的提高 D.土地私有制的确立

6.下图为2022年北京冬奥会吉祥物“冰墩墩”,其3D设计的拟人化熊猫,体现了人与自然和谐共生的理念。此理念源于我国古代的( )

A.道家思想 B.儒家思想 C.墨家思想 D.法家思想

7.中国文明社会经过长期的沉积和发酵,到战国时期出现了文化大喷发,思想大爆炸,造就了中国思想史上的黄金时代。其中“文化大喷发”“思想大爆炸”是指

A.诸侯争霸 B.私学兴起 C.商鞅变法 D.百家争鸣

8.根据图表信息,判断其反映的秦朝政治制度是( )

信息1 按地域进行划分

信息2 官员由皇帝任命、派遣

信息3 地方服从中央,有利于加强中央集权和国家的统一

A.分封制 B.郡县制 C.推恩令 D.行省制

9.秦始皇实行了“书同文字”的政策,废除结构上与秦相异的六国文字。这一措施实行有助于推动( )

A.王国问题解决 B.多元文化形成

C.统一局面巩固 D.疆域面积扩大

10.下图所反映的历史事件发生在( )

A.秦王嬴政时期 B.秦始皇统治时期 C.秦二世统治时期 D.西汉建立初期

11.《汉书》中记载“汉兴,扫除烦苛,与民休息。至于孝文,加之以恭俭,孝景遵业,五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚。周云成康,汉言文景,美哉!”这反映的治世局面是( )

A.文景之治 B.光武中兴 C.贞观之治 D.开元盛世

12.(史记》中记载:“偃说上日:‘…今诸侯或连城数十,地方千里,缓则骄奢易为淫乱,急则阻(依仗)其强而合从(合众)以逆京师,?”针对这种形势,汉武帝采取的措施是( )

A.休养生息 B.盐铁专卖

C.实施“推恩令” D.北击匈奴

13.如图是某学校九年级(1)班历史兴趣小组开展研究性学习时所做的示意图。与该示意图主题最契合的是( )

A.农民起义频繁 B.政权更迭频繁

C.中央集权加强 D.外戚宦官专权

14.《汉书》中记载:“然骞凿空,诸后使往者皆称博望侯……”这里的“凿空”是指( )

A.张骞通西域 B.设置西域都护

C.班超出使西域 D.甘英出使大秦

15.某微信公众号推送了一篇历史人物传记,其中提到了三个关键词:针灸、麻沸散、五禽戏。这篇传记描写的是

A.扁鹊 B.张仲景 C.华佗 D.李时珍

16.东汉班固在《汉书·司马迁传》中称赞“其文直,其事核,不虚美,不隐恶,故谓之实录”。他所称赞的历史著作是( )

A.《论语》 B.《资治通鉴》 C.《史记》 D.《伤寒杂病论》

17.下图是中国古代不同时期的货币。两者所起的相同历史作用是( )

A.加强了国家对经济的管理 B.继承了春秋战国货币的风格

C.促进了货币种类的多样化 D.适应了商业贸易繁荣的形势

18.现在我们接种疫苗预防疾病,是对下列哪一古代中医理论的创新应用

A.望闻问切 B.辩证施治 C.治未病 D.临床诊疗

19.活力青岛,魅力崂山。崂山被誉为“海上名山第一”,也是著名的道教圣地。道教产生于( )

A.西汉 B.东汉 C.西晋 D.东晋

20.《后汉书·孝献帝纪》中记载了建安十三年(公元208年)的一次战役:“曹操以舟师伐孙权,权将周瑜败于乌林、赤壁。”该战役

A.发生于公元2世纪初 B.导致前秦统治土崩瓦解

C.奠定了三国鼎立的基础 D.实现了长江以北地区统一

21.“臣下只有竭尽全力,到死方休罢了。至于伐魏兴汉究竟是成功还是失败,是顺利还是困难,那不是臣下的智力所能预见的。”(摘自《汉晋春秋》中《后出师表》的白话译文)这句话中的“臣下"所指的我国古代历史人物是

A.霍去病 B.诸葛亮 C.周瑜 D.司马炎

22.三国鼎立局面的形成是历史的进步,能够全面阐释这一观点的是( )

A.局部统一为大统一奠定基础 B.曹魏农业得到恢复和发展

C.蜀国改善了同西南地区的民族关系 D.吴国开发了江东地区

23.下侧图文材料说明( )

《宋书》记载南朝“地广野丰,民勤本业。一岁或稔,则数郡忘饥……丝绵布帛之饶,覆衣天下”

A.三国鼎立局面形成 B.文学艺术繁荣发展

C.江南地区得到开发 D.南方经济超过北方

24.这是中国历史上一次以少胜多的著名战役,它使前秦很快土崩瓦解,东晋统治局面相对稳定。这次战役是

A.巨鹿之战 B.官渡之战 C.赤壁之战 D.淝水之战

25.我国古代有一部集周秦至北魏农业生产知识之大成的总结性著作。作者贾思勰搜集了丰富的文献和农谚,访问老农,并经过实地观察和亲身实践之后写成此书。这部书是

A.《齐民要术》 B.《伤寒杂病论》 C.《史记》 D.《农政全书》

二、非选择题(本大题共3小题,26题18分,27题20分,28题12分,共50分)

26.三千多年前,“中国”被镌刻于方寸之间:三千多年后,“中国”成为中华儿女自信、自豪的源头。阅读材料,回答问题。

【文物中的“中国美”】

陕西宝鸡出土的西周青铜器“何尊”上刻有四个字“宅兹中国”,意思是“我要以此为中心,统治天下”,这是“中国”二字被发现的最早的考古学证据。

玉玺是历朝皇帝权力的象征。从玉玺中可以看出皇权的至高无上和历史当中呈现的悠久文化。

(1)西周“宅兹中国”统治天下的制度是什么?在当时起到哪些积极作用?玉玺所体现的皇权至高无上源于秦朝开创的什么体制?这一制度是采用哪家的主张?

【文字中的“中国美”】

图一 图二

考古学家遇到最大的麻烦就是古代文字的识别,但这种情况在中国没有发生……而埃及的历史成了木乃伊,秦始皇却让中国历史活了下来。

——余秋雨《千年一叹》

(2)图一是中国已发现的古代文字中年代最早、体系较完整的文字,它是什么?根据材料,说出秦始皇的哪项措施让中国的历史活了下来?东汉时期,哪项发明的改进为文字提供了更好的载体?图二是东晋哪位书法家的作品?

【地图中的“中国美”】

图一 图二

图三 图四

(3)历朝历代疆域不断变化:图一记录了谁的伟大功绩?该工程发挥哪些作用?依据图二的疆域图,说出秦始皇最大的贡献?根据图三指出这条汉代的横贯东西的商路是什么?它的起点在哪里?概括它的作用?根据图四回答:西汉对我国西北地区的统治有何创新?

【我们的中国】

(4)我们的中国有上下五千年历史,她的发展历程是一部各民族交融汇聚成的“多元一体”的史诗。综合上述材料,请你谈一谈促成中华民族“多元一体”的因素有哪些?

27.思想的变革推动社会进步,改革创新历来是中华民族源远流长的宝贵精神财富。阅读材料,探究下列问题。

材料一:孝公用商君,废井田,开阡陌,急耕战之赏。虽非古道以务本之故,倾邻国而雄诸侯。

——《汉书·食货志》

(1)材料一中“急耕战之赏”指的是商鞅变法内容中的哪些措施?用材料一中原话指出“商君”采取一系列改革措施的效果。

材料二:血缘是一个民族的根,共同的宗教信仰是维系一个民族的纽带,而中国是一个多民族的国家,既没有一个共同的祖先,也没有一个共同的宗教信仰,而将众多民族维系在一起的纽带就是思想文化……孔子思想在民族交融和民族团结中发挥了重大作用。

——孔样林《儒家思想在民族融合中的作用》

(2)根据材料二并结合所学知识,指出孔子思想开始成为共同信仰与哪一位帝王采取的哪一措施有关。根据材料二,指出孔子的思想在民族交融和民族团结中发挥了怎样的作用?

材料三:高祖初谋南迁,恐众心恋旧,乃示为大举。因以协定群情,外名南伐,其实迁也。旧人怀土,多所不愿,内惮南征,无敢育者,于是定都洛阳。

——《魏书·李冲传》

(3)材料三中的“高祖”“迁都”到哪里?请再列举出两个“革易旧俗”的措施。分析这些措施起到了怎样的作用。

(4)综合上述材料,概括指出国家走向富强的重要途径。

28.向美之心,人皆有之。从古至今,人们一直没有停止对美的追求。阅读下列材料,回答问题,

【名人荟萃】

材料一:

图一 图二 图三

(1)请任选一幅图片,为其填写解说词(名称、时期、贡献)?

【艺术之美】

材料二:北魏流行舞蹈“方舞”,舞者佩戴两件头饰,与汉族传统舞蹈“清商乐”相同:下装为白裤、乌皮靴,与西域“龟兹乐”“安国乐”相似。“方舞”音乐安徐、闲雅,近于汉族传统,而脚下动作繁杂丰富,具有西域风格。

——摘编自袁禾《中国舞蹈通史》

(2)依据材料二,概括“方舞”所体现的时代特征?结合所学,举出这一时期体现该特征的其他史实?

【时空观念】

材料三:

图4:东汉——隋朝的王朝更替

(3)依据思维导图,写出结束分裂完成国家统一的朝代和实现北方统一的朝代。并指出这一时期江南地区得到开发的主要原因?

试卷第2页,共10页

1.C

【详解】依据题干和结合所学知识,北京人会使用天然火,并会保存火种。要了解北京人会使用火和保存火种的状况,最可信的证据是其遗址上发现的灰烬烧骨。C符合题意;打制石器与题干内容无关。A不符合题意;半坡原始居民制造彩色陶器,B不符合题意;河姆渡原始居民种植水稻,D不符合题意;故选C。

2.C

【详解】根据题干信息“发达的中国原始农业”,结合所学知识可知,出土文物是人类在历史发展过程中遗留下来的遗物、遗迹,它是人类宝贵的历史文化遗产。由“河姆渡遗址出土的稻谷”,可知,生活在距今约7000年浙江省余姚市(长江流域)的河姆渡原始居民进行人工栽培稻谷,说明中国原始农业发达。选项C符合题意;神农尝百草的传说,传说通常不可靠,A可排除;文字记载的历史,具有人为因素,其真实性必然不如考古挖出来的文物,B排除;北朝时著名的农学家贾思勰编写的《齐民要术》是我国现存的第一部完整的农书,与“中国原始农业”不符,D排除。故选C。

3.C

【详解】根据所学可知,距今约四五千年,生活在黄河流域炎帝部落和黄帝部落联合在涿鹿一战中打败蚩尤部落,从此,炎帝、黄帝部落结成联盟,经过长期发展形成日后的华夏族,华夏族是汉族的前身,中华民族的主干部分,C项正确;河姆渡人栽培水稻、半坡人种植粟反映的是原始农耕生活,与黄帝、炎帝的传说无关,排除AB项;禅让制是原始社会末期,民主推举部落联盟首领的办法,主要与尧舜禹等人有关,排除D项。故选C项。

4.B

【详解】甲骨文是记载商朝历史的有力证据;青铜器代表商周文明。因此,图片展示了早期文明成就,B项正确;甲骨文不属于铸造工艺高超,排除A项;甲骨文和青铜器出现于商代,排除C项;青铜器不能说明文字演变,排除D项。故选B项。

5.C

【详解】根据材料春秋时期的铁制农具,再结合所学可知铁制农具和牛耕的使用,是春秋时期农业生产力水平提高的重要标志,C项正确;图片没有反映冶炼工艺,排除A项;铁制农具是耕地的,排除B项;土地私有制在战国时期商鞅变法中确立,排除D项。故选C项。

6.A

【详解】根据题干“体现了人与自然和谐共生的理念”结合所学知识,可知此理念源于我国古代的道家思想。道家创始人老子认为,万物运行都有其自然的法则,人们应该顺应自然,A项正确;儒家创始人孔子的核心是“仁”,提出“仁者爱人”,即要有爱心和同情心,“己所不欲,勿施于人”,排除B项;墨家主张“兼爱”、“非攻”,排除C项;法家反对空谈仁义。强调依法治国,树立君主的权威,建立中央集权专制统治,排除D项。故选A项。

7.D

【详解】根据所学知识可知,春秋战国时期是社会大变革时期,新兴的士阶层崛起,出现了众多学派,他们各自提出对政治、社会乃至宇宙万物的看法,彼此论战辩驳,形成了百家争鸣的思想文化繁荣局面,造就了中国思想史上的黄金时代,D项正确;诸侯争霸、商鞅变法是政治领域活动,排除AC项;“私学兴起”是“思想大爆炸”的背景,不是其表现,排除B项。故选D项。

8.B

【详解】根据图表信息“按地域进行划分”“官员由皇帝任命、派遣”“地方服从中央,有利于加强中央集权和国家的统一”结合所学可知,在地方,秦朝废除西周以来实行的分封制,建立由中央直接管辖的郡县制。全国分为36郡,后增至40多郡,郡的行政长官称郡守,在郡下设县,县的长官称县令或县长。郡县的长官都由朝廷直接任免。郡县制的实行,开创了此后我国历代王朝地方行政的基本模式,B项正确;为稳定周初的政治形势,巩固疆土,西周实行分封制。周王根据血缘关系远近和功劳大小,将宗亲和功臣等分封到各地,授予他们管理土地和人民的权力,建立诸侯国,以保证周王朝对地方的控制,同时稳定政局,扩大统治范围,排除A项;推恩令是汉武帝时期颁布的解决王国问题的措施,排除C项;行省制是元朝创立的地方行政制度,排除D项。故选B项。

9.C

【详解】根据所学知识可知,秦朝统一文字,有利于文化的交流与发展,对统一多民族国家的巩固起到了重大作用,C项正确;秦朝并没有实行分封制,因此,秦朝并不存在王国问题,排除A项;统一文字与多元文化的发展之间并没有直接联系,排除B项;统一文字并不能使疆域面积扩大,排除D项。故选C项。

10.C

【详解】依据图片信息“陈胜王”和“王侯将相。宁有种乎”可知,题干图片所反映的历史事件是陈胜、吴广起义。陈胜、吴广起义发生在秦二世统治时期,C项正确;秦王嬴政建立秦朝,排除A项;秦始皇统治时期,没有爆发农民起义,排除B项;陈胜、吴广起义发生在秦末,排除D项。故选C项。

11.A

【详解】据材料“汉兴,扫除烦苛,与民休息……”等信息,可知,汉初推行“与民休息”的统治政策,统治者勤俭爱民,尤其是汉文帝、汉景帝时期,国家经济恢复发展,出现了百姓安居乐业的局面,史称“文景之治”,A项正确;光武中兴是东汉光武帝统治时期出现的治世局面,排除B项;贞观之治是唐朝初年唐太宗李世民在位期间出现的政治清明、经济复苏、文化繁荣的治世局面,排除C项;开元盛世是唐玄宗统治前期所出现的盛世,排除D项。故选A项。

12.C

【详解】根据材料“…...今诸侯或连城数十,地方千里,缓则骄奢易为淫乱,急则阻(依仗)其强而合从(合众)以逆京师?”结合所学知识可知,汉武帝采纳主父偃的建议,实行推恩令,下诏允许诸侯王除以嫡长子继承王位外,可将封地再次分封给其他子弟作为侯国,由皇帝制定封号;武帝又找各种借口削爵、夺地甚至除国,严厉镇压他们的叛乱,加强了中央集权。C项正确;休养生息是西汉初年恢复经济的措施,排除A项;盐铁专卖是经济措施,排除B项;北击匈奴是军事措施,排除D项。故选C项。

13.D

【详解】根据题干图片信息结合所学可知,东汉中期后,继位的皇帝大多年幼,不能主政,太后临朝,致使外戚专权;皇帝长大后依靠宦官夺取政权,宦官被宠信,把持朝政,又导致宦官专权。这样就形成了外戚和宦官交替专权的局面,D项正确;题干信息与农民起义无关,排除A项;题干信息重在强调外戚和宦官专权,而不是政权的更迭,排除B项;外戚和宦官专权不利于中央集权的加强,排除C项。故选D项。

14.A

【详解】据题干“然骞凿空,诸后使往者皆称博望侯……”和结合所学知识可知,张骞出使西域后,汉朝的使者商人接踵西行,西域的使者商人也纷纷东来,他们把中国的丝和丝织品,从长安经过河西走廊,经西域,今新地区,运往西亚,再转运到欧洲的大秦(古罗马帝国),又把西域各国的奇珍异宝输入中国内地,这条沟通中西交通的陆上要道,就是历史上著名的“丝绸之路”,司马迁把张骞开通西域称为“凿空”,A项正确;设置西域都护在公元前60年,与张骞无关,排除B项;班超出使西域,甘英出使大秦,都在东汉时期,都与张骞无关,排除CD项。故选A项。

15.C

【详解】根据所学,华佗有神医之称。发明“麻沸散”、创编“五禽戏”,擅长针灸、汤药和实施外科手术。C项正确;A项与这些内容无关,排除A项;张仲景被称为“医圣”,写有《伤寒杂病论》,发展了中医学的理论和治疗方法。李时珍是明代医药学家,历时27年著药物学著作《本草纲目》。排除BD项。故选C项。

16.C

【详解】西汉时期著名史学家司马迁著有《史记》,这是我国第一部纪传体通史。依据材料中“司马迁传”可知班固称赞的的历史著作是《史记》,C项正确;《论语》是搜集孔子言论的书籍,排除A项;《资治通鉴》是北宋史学家司马光的史学巨作,排除B项;《伤寒杂病论》是医学典籍,排除D项。故选C项。

17.A

【详解】秦始皇下令废除六国的货币,以秦国的圆形方孔半两钱为标准货币在全国流通,这样改变了以往币制混乱的状况,有利于国家对经济的管理,促进各地经济的交流。为加强朝廷对社会经济的控制,汉武帝把铸币权收归中央,统一铸造五铢钱,两者所起的相同历史作用是:加强了国家对经济的管理,A项正确;这两种货币风格与春秋战国时期有所不同,排除B项;半两钱和五铢钱币外形相似,货币种类多样化,不利于经济交流,统一货币是为了加强国家对经济的管理,促进各地区经济交流,排除C项;秦汉时期主要发展农业,适应商业贸易繁荣的形势说法不对,排除D项。故选A项。

18.C

【详解】根据所学知识可知,现在我们接种疫苗预防疾病,是对古代中医理论治未病的创新应用。张仲景是东汉末年的名医,他虚心向名医求教,四处奔走,广泛收集民间药方,在总结前人经验的基础上,结合自己的临床实践,写成了《伤寒杂病论》一书。这部著作发展了中医学的理论和治疗方法,总结了各种疾病的症候,提出在诊断上要辩证分析病情,然后对症治疗。他还发展了“治未病”的思想,提倡预防疾病。C项正确;望闻问切是扁鹊发明的,排除A项;辩证施治、临床诊疗都与“接种疫苗预防疾病”不符,排除BD项。故选C项。

19.B

【详解】结合所学内容可知,东汉末年,极度苦难的人民需要寻找精神上的寄托,为道教的兴起提供了土壤。所以道教产生于东汉,B项正确;西汉时期道教尚未产生,排除A项;东汉末年道教产生,西晋和东晋是在东汉以后,排除CD项。故选B项。

20.C

【详解】据题干关键信息“公元208年”“曹操以舟师伐孙权,权将周瑜败于乌林、赤壁”并结合所学知识可知,材料反映的是赤壁之战。208年孙刘联军在赤壁之战中以少胜多,大败曹操。赤壁之战对当时整个局势有关键性的影响,为三国鼎立局面的形成奠定了基础。C项正确;公元208年是3世纪初,排除A项;导致前秦统治土崩瓦解的是淝水之战,排除B项;赤壁之战并没有实现了长江以北地区统一,排除D项。故选C项。

21.B

【详解】根据“臣下只有竭尽全力,到死方休罢了。至于伐魏兴汉究竟是成功还是失败,是顺利还是困难,那不是臣下的智力所能预见的。”“《后出师表》”结合所学知识可知,《后出师表》与诸葛亮讨伐曹魏相关,B符合题意;霍去病是西汉时期的,A排除;CD项与材料中的“臣下”无关,排除。故选择B。

22.A

【详解】根据所学可知,三国鼎立的局面的出现,是由分裂走向统一的过渡,社会统一趋势大大加强,是历史的进步。这种局部统一较之东汉末年众多 军阀割据混战的状况前进了一步,也为后来的全国统一准备了条件,A项正确;曹魏农业得到恢复和发展、蜀国改善了同西南地区的民族关系、吴国开发了江东地区均表述了三国鼎立局面形成的部分影响,不能全面阐释三国鼎立局面的形成是历史的进步这一观点,排除BCD项。故选A项。

23.C

【详解】根据题干“南朝青瓷莲花尊”“《宋书》记载南朝‘地广野丰,民勤本业。一岁或稔,则数郡忘饥……丝绵布帛之饶,覆衣天下’”结合所学可知,《宋书》是一部记述南朝刘宋一代历史的纪传体史书。西晋末年以来,大批北方人民为躲避战乱南下,推动了江南地区得到开发,C项正确;题干材料说明的是江南地区得到开发,与三国鼎立局面形成无关,排除A项;题干材料说明的是江南地区得到开发,没有涉及文学艺术繁荣发展,排除B项;南方经济超过北方是在南宋时期,排除D项。故选C项。

24.D

【详解】结合所学知识可知,383年的淝水之战中,晋军大败苻坚领导的前秦军队,这是中国历史上一次以少胜多的著名战役,它使前秦很快土崩瓦解,东晋统治局面相对稳定。选项D符合题意;公元前207年,项羽以少胜多大败秦军的著名战役是巨鹿之战,A排除;200年,曹操在官渡大败袁绍,官渡之战为曹操统一北方奠定基础,B排除;208年,孙刘联军在赤壁大败曹军,赤壁之战为三国鼎立局面的形成奠定了基础,C排除。故选D。

25.A

【详解】结合所学知识可知,北朝时著名的农学家贾思勰编写的《齐民要术》是我国现存的第一部完整的农书。选项A符合题意;张仲景在总结前人经验基础上写成的医学著作是《伤寒杂病论》,B排除;汉武帝时期的司马迁编写的《史记》是我国第一部纪传体通史,C排除;《农政全书》是明代徐光启创作的农书,D排除。故选A。

26.(1)制度:分封制;

积极作用:保证了周王朝对地方的控制,稳定了政局,扩大了统治范围;

体制:中央集权制度;

学派:法家。

(2)甲骨文;统一文字;造纸术;王羲之。

(3)李冰;防洪、灌溉、水运;结束了春秋战国的分裂局面,建立了统一的秦朝;丝绸之路;长安;丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,对于中国同其他国家和地区的贸易与文化交流,起到了极大的促进作用;设置西域都护,使西域开始正式归属中央政权。

(4)民族交融、各民族的交流、互相借鉴、共同发展等。

【详解】(1)制度:根据所学可知,为了稳定周初的政治形势,巩固疆土,西周实行分封制。周王根据血缘关系远近和功劳大小,将宗亲和功臣分封到各地,建立诸侯国;诸侯具有较大的独立性,但需要向周王进纳贡物,并服从周王调兵。受封者可以在自己的封地内进行再分封。

作用:根据所学可知,分封制的实行,保证了周王朝对地方的控制,稳定了政局,扩大了统治范围。

体制:根据材料“玉玺是历朝皇帝权力的象征。从玉玺中可以看出皇权的至高无上和历史当中呈现的悠久文化。”结合所学可知,秦实现统一后,原来各自为政的政治形态已不能适应新的社会发展。为加强对全国的统治。秦朝创立了大一统的中央集权制度。国家的最高统治者称为皇帝,拥有至高无上的权威,总揽全国的一切军政大权。嬴政自称“始皇帝”,史称“秦始皇”。

学派:根据所学可知,秦始皇建立的中央集权制度采用的是法家思想。战国时期法家的代表人是韩非,主张以法治国;建立中央集权专制统治。

(2)文字:根据图一结合所学可知,中国已发现的古代文字中年代最早、体系较完整的文字是商朝的甲骨文。

措施:根据材料“考古学家遇到最大的麻烦就是古代文字的识别,但这种情况在中国没有发生……而埃及的历史成了木乃伊,秦始皇却让中国历史活了下来。”结合所学可知,秦始皇时期统一文字,制定笔画规整的小篆(后来又改为隶书),作为通用文字颁行全国,让中国历史活了下来。

发明:根据所学可知,东汉的蔡伦改进了造纸术,促进了文化的传播,是中国对世界文明的伟大贡献之一。

书法家:根据图二结合所学可知,图二反映的是东晋王羲之的《兰亭集序》。

(3)人物:根据图一结合所学可知,图一反映的是都江堰,都江堰由李冰主持建造。

作用:根据所学可知,都江堰是一座综合性的水利枢纽,使堤防、分洪、排沙、控流等功效合成为一个系统,发挥出防洪、灌溉、水运等多方面的作用。

贡献:根据图二秦朝疆域图结合所学可知,秦始皇最大的贡献是结束了春秋战国的分裂局面,建立了统一的多民族国家——秦朝。

商路:根据图三结合所学可知,图三反映的是丝绸之路。商人们载着汉朝的丝绸等货物,从长安穿过河西走廊,经西域运往中亚、西亚,再转运到更远的欧洲;又把西域的物产和奇珍异宝运到中原。这条沟通欧亚的陆上交通道路,就是著名的“丝绸之路”。

起点:根据所学可知,丝绸之路的起点在长安。

作用:根据所学可知,丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,对于中国同其他国家和地区的贸易与文化交流,起到了极大的促进作用。

创新:根据图四结合所学可知,公元前60年,汉代设置西域都护。主要职责是颁行汉朝的法令,调遣军队,征发粮草。管辖范围包括今新疆及巴尔喀什湖以东、以南的广大地区。标志着西域开始正式归属中央政权。

(4)因素:根据材料秦朝的统一、丝绸之路、西域都护等结合所学可知,促成中华民族“多元一体”的因素有民族交融、各民族的交流、互相借鉴、共同发展等。

27.(1)鼓励耕织、奖励军功;倾邻国而雄诸侯。

(2)汉武帝;“罢黜百家,尊崇儒术”;将众多民族维系在一起。

(3)洛阳;官员在朝廷中必须使用汉语、以汉服代替鲜卑服、改鲜卑姓为汉姓、鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻;促进了民族交融,增强了北魏的实力。

(4)实行改革。

【详解】(1)措施:根据材料一“急耕战之赏”结合所学可知,这指的是商鞅变法中的鼓励耕织、奖励军功。

原话:根据材料一“虽非古道以务本之故,倾邻国而雄诸侯。”结合所学可知,能够反映商鞅变法效果的是句子是“倾邻国而雄诸侯”(使邻国倾覆而使自己的国家强大起来)。

(2)帝王及措施:根据所学可知,汉武帝接受董仲舒的建议,“罢黜百家,尊崇儒术”,把儒家学说立为正统思想;从此,儒学居于主导地位,为历代王朝所推崇,影响深远。

作用:根据材料二“而中国是一个多民族的国家,既没有一个共同的祖先,也没有一个共同的宗教信仰,而将众多民族维系在一起的纽带就是思想文化……孔子思想在民族交融和民族团结中发挥了重大作用。”可知,孔子的思想将众多民族维系在一起。

(3)都城:根据材料三“高祖初谋南迁,恐众心恋旧,乃示为大举。因以协定群情,外名南伐,其实迁也。旧人怀土,多所不愿,内惮南征,无敢育者,于是定都洛阳。”可知,高祖迁都到了洛阳。

措施:根据三材料三“是定都洛阳”“魏书”结合所学可知,材料反映的是北魏孝文帝改革。孝文帝“革易旧俗”的措施有:官员在朝廷中必须使用汉语、以汉服代替鲜卑服、改鲜卑姓为汉姓、鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻等。(任举两例)

作用:根据所学可知,北魏孝文帝改革有利于北方经济的恢复与发展,促进了民族交融,也增强了北魏的实力。

(4)途径:根据材料一商鞅变法、材料二汉武帝“罢黜百家、尊崇儒术”及材料三北魏孝文帝改革可知,国家走向富强的重要途径是实行改革。

28.(1)图一:孔子是春秋后期鲁国人,儒家学派的创始人,核心思想是仁,主张以德治国。孔子还是大教育家,他创办私学,主张“有教无类”,促进了教育事业的发展。图二:禹生活在原始社会末期,采用疏导的方法治理黄河,曾“三过家门而不人”,消除了水患;通过禅让制当上部落联盟首领,后来建立夏朝。图三:祖冲之是南北朝的一位杰出科学家,把圆周率精确到小数点以后的第七位数字,这项成果领先世界近千年;创制历法《大明历》。(三者任选其一,只要合理即可)

(2)民族交融;北魏孝文帝改革。

(3)西晋(或隋);前秦(或北魏);北方人南迁,带来了劳动力和先进的工具、技术。

【详解】(1)解说词:根据材料一图一结合所学可知,图一是孔子;图二是大禹;图三是祖冲之。任选一位,根据题干要求说明人物的名称、时期、贡献即可。如:图一:孔子是春秋后期鲁国人,儒家学派的创始人,核心思想是仁,主张以德治国。孔子还是大教育家,他创办私学,主张“有教无类”,促进了教育事业的发展。图二:禹生活在原始社会末期,采用疏导的方法治理黄河,曾“三过家门而不人”,消除了水患;通过禅让制当上部落联盟首领,后来建立夏朝。图三:祖冲之是南北朝的一位杰出科学家,把圆周率精确到小数点以后的第七位数字,这项成果领先世界近千年;创制历法《大明历》。

(2)特征:根据材料二“北魏流行舞蹈‘方舞’,舞者佩戴两件头饰,与汉族传统舞蹈‘清商乐’相同:下装为白裤、乌皮靴,与西域‘龟兹乐’‘安国乐’相似。‘方舞’音乐安徐、闲雅,近于汉族传统,而脚下动作繁杂丰富,具有西域风格。”可知,北魏的“方舞”糅合汉族和西域风格,体现了民族交融的时代特征。

史实:根据所学可知,北魏时期孝文帝进行汉化改革,体现了民族交融的特性。

(3)完成统一的朝代:根据材料三思维导图可知,完成统一的朝代有西晋和隋朝。

实现北方统一的朝代:根据材料三思维导图可知,实现北方统一的有十六国时期的前秦及后来的北魏。

主要原因:根据所学可知,魏晋南北朝时期,江南地区的开发主要得益于北人南迁,既为南方带去了先进的工具、技术,又充实了南方的劳动力。

答案第2页,共2页

答案第3页,共3页

同课章节目录