六年级语文上册第二单元单元备课《红色作品我来读—英雄群像》课件(共57张PPT)

文档属性

| 名称 | 六年级语文上册第二单元单元备课《红色作品我来读—英雄群像》课件(共57张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 8.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-02-18 20:19:20 | ||

图片预览

文档简介

(共57张PPT)

六年级上册第二单元

英雄群像——《狼牙山五壮士》《开国大典》

任务一:红色作品我来读

活动一:了解背景,走近《狼牙山五壮士》

走近作者

沈重(1915——1986) 原名沈绍初,浙江吴兴县人。中共党员。1949年毕业于复旦大学。同年参加革命。1939年到晋察冀边区,先后担任晋察冀通讯社科长,特派员,新华社冀晋支社副社长等职,抗战中作为《晋察冀日报》特派记者,主要在冀西游击区参加部队和地方的军事活动,因此,他的通讯报告作品大多是武装斗争的题材。

活动一:了解背景,走近《狼牙山五壮士》

1931年9月18日,日军进攻沈阳,九一八事变爆发。1937年7月7日,日军在北平附近挑起卢沟桥事变,中日战争全面爆发。他们在中国的土地上杀光、烧光、抢光,给中华民族带来了深重的灾难。然而,英勇不屈的中华民族经历了14年的浴血奋战,终于把侵略者赶出国土,取得了抗日战争的伟大胜利。

这期间,无数的中华儿女,用鲜血和生命捍卫了祖国的领土和尊严,涌现出许多可歌可泣的动人故事,谱写了一曲曲气壮山河的颂歌。

历史背景

1941年9月25日,日军纠集三四千人的兵力,进犯我晋察冀根据地的狼牙山地区。当时在这一地区隐蔽着我们的许多干部和三四万群众。由于我主力部队转移到敌后去了,所以防守狼牙山的八路军只有一个连的兵力,这个连就是晋察冀军区一分区一团七连。

活动一:了解背景,走近《狼牙山五壮士》

我们一起跟随作者,去领略五壮士的英雄事迹吧!

回顾课文,说五壮士的事迹。

这篇课文记叙了抗日战争时期,八路军某部七连六班的五个战士,为了掩护群众和连队转移,诱敌上山,英勇杀敌,最后把敌人引上狼牙山顶峰,英勇跳崖的故事。

活动二:回顾课文,利用小标题理清内容

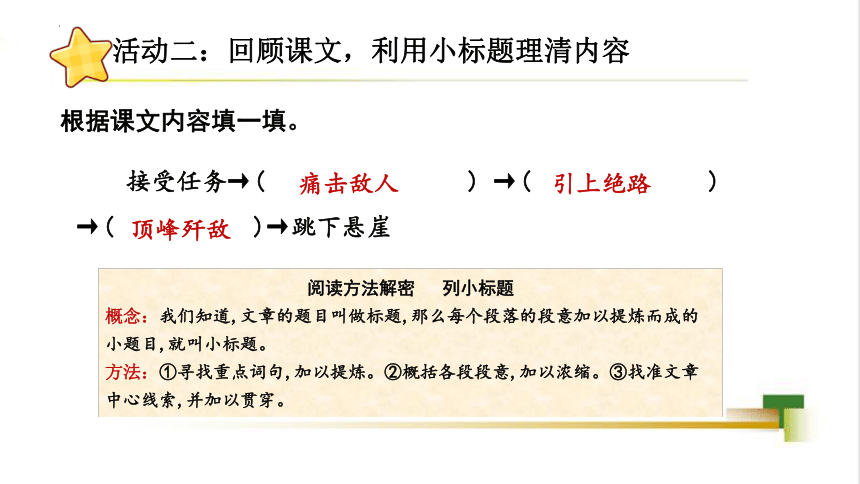

根据课文内容填一填。

接受任务→( ) →( )

→( )→跳下悬崖

痛击敌人

引上绝路

顶峰歼敌

阅读方法解密 列小标题

概念:我们知道,文章的题目叫做标题,那么每个段落的段意加以提炼而成的小题目,就叫小标题。

方法:①寻找重点词句,加以提炼。②概括各段段意,加以浓缩。③找准文章中心线索,并加以贯穿。

活动二:回顾课文,利用小标题理清内容

活动三:品读释疑 ,体会五壮士的英雄气概

阅读提示:

默读课文,找出文中能够表现五位壮士英雄气概的词句,圈画出来,并在旁边批注自己的感受。

汇报句式:

我认为五壮士的英雄气概表现在________(课文中的语句),这句话中的________(关键词),让我体会到______。

活动三:品读释疑,体会五壮士的英雄气概

为了不让敌人发现群众和连队主力,班长马宝玉斩钉截铁地说了一声:“走!”带头向棋盘陀走去。战士们热血沸腾,紧跟在在班长后面。

从“斩钉截铁”“走”我感受到作为班长的马宝玉在生死抉择面前的坚决果断、毫不犹豫。从“热血沸腾”我体会到战士们对于班长所做决定的认同,以及他们舍生取义的决心。这里体现了五壮士的豪壮之气。

他刚要拧开盖子,马宝玉抢前一步,夺过手榴弹插在腰间,猛地举起一块磨盘大的石头,大声喊道:“同志们!用石头砸!”

从“抢前一步”“夺过”我体会到班长马宝玉当机立断,身手敏捷,有勇有谋;从“猛地举起”“砸”我感受到他的果敢勇毅和对敌人的强烈仇恨。

活动三:品读释疑 ,体会五壮士的英雄气概

马宝玉嗖的一声拔出手榴弹,拧开盖子,用尽全身气力扔向敌人。

从描写马宝玉动作的词语中,我体会到他对敌人的刻骨仇恨和誓死杀敌的决心。

活动三:品读释疑 ,体会五壮士的英雄气概

五位壮士屹立在狼牙山顶峰,眺望着群众和部队主力远去的方向。他们回头望望还在向上爬的敌人,脸上露出胜利的喜悦。

通过对五壮士神情的描写,我感受到五壮士为能成功掩护群众和部队主力转移而感到欣慰和自豪。

活动三:品读释疑 ,体会五壮士的英雄气概

说罢,他把那支从敌人手里夺来的枪砸碎了,然后走到悬崖边上,像每次发起冲锋一样,第一个纵身跳下深谷。战士们也昂首挺胸,相继从悬崖往下跳。狼牙山上响起了他们壮烈豪迈的口号声:“打倒日本帝国主义!”“中国共产党万岁!”

从五壮士的动作、语言描写中,我体会到他们为国捐躯的英雄气概。

活动三:品读释疑 ,体会五壮士的英雄气概

1. “战士们热血沸腾,紧跟在班长后面”这一句中哪些词语可以看出战士们和班长一样坚决?

2. 课文最后一段“这声音”指的是什么?体现了作者什么样的思想感情?

【随堂检测】

一个“紧跟”,一个“热血沸腾”,表明了战士们的无怨无悔,可以看出战士们和班长一样坚决。

“这声音”指的是五壮士跳崖时呼喊的壮烈豪迈的口号:“打倒日本帝国主义!”“中国共产党万岁!”体现了作者对中国人民将抗战进行到底的决心和不怕牺牲的英雄气概的充分赞扬。

【作业】

用起小标题的方式尝试理清《开国大典》的内容。

活动四:激趣导入《开国大典》,初步理解内容

你知道每年的10月1日是什么日子吗?

国庆节

时代背景

中国共产党自1921年成立以来,领导全国人民为推翻压在头上的三座大山进行了可歌可泣的顽强斗争。

活动四:激趣导入《开国大典》,初步理解内容

抗日战争,多少英雄儿女前赴后继、浴血奋战。

活动四:激趣导入《开国大典》,初步理解内容

保家卫国三年的解放战争,中国人民终于推翻了蒋介石的反动统治,迎来了全国的大解放,迎来了“开国大典”的盛况。

活动四:激趣导入《开国大典》,初步理解内容

从此,人民当家做主的国家——中华人民共和国诞生了。

活动四:激趣导入《开国大典》,初步理解内容

自由朗读课文,想一想课文写了什么?

用小标题概括。

自读提示

活动四:激趣导入《开国大典》,初步理解内容

默读1—4自然段,这一部分主要介绍了什么?

这部分介绍了大典的时间、地点、参加人物,还介绍了会场的结构和布置;群众进场等情况。

活动五:品读释疑,感受开国大典热烈、庄重的气氛

1949年10月1日,中华人民共和国中央人民政府成立,在首都北京举行典礼。

时间

地点

活动五:品读释疑,感受开国大典热烈、庄重的气氛

参加开国大典的,有中华人民共和国中央人民政府主席、副主席、各位委员,有中国人民政治协商会议全体代表,有工人、农民、学校师生、机关工作人员、城防部队,总数达三十万人。观礼台上还有外宾。

作者为什么要具体详细地写参加大典的人员和人数?

突出了开国大典的隆重。 参加人数很多,参加人员来自各行业各阶层,说明了全国人民对这次大典的期待和重视。

活动五:品读释疑,感受开国大典热烈、庄重的气氛

丁字形一横的北面是一道河,河上并排架着五座白石桥;再北面是城墙,城墙中央高高耸起天安门的城楼。丁字形的一竖向南直伸到中华门。在一横一竖的交点的南面,场中挺立着一根电动旗杆。

活动五:品读释疑,感受开国大典热烈、庄重的气氛

主席台设在天安门城楼上。城楼檐下,八盏大红宫灯分挂两边。靠着城楼左右两边的石栏,八面红旗迎风招展。

活动五:品读释疑,感受开国大典热烈、庄重的气氛

到了正午,天安门广场已经成了人的海洋,红旗翻动,像海上的波浪。

运用了什么修辞手法?这样写有什么好处?

运用 比喻、 夸张的修辞方法,生动形象地写出了此时天安门广场人山人海、红旗翻动的壮观景象,表现出了人们参加大典的激动和兴奋的心情。

活动五:品读释疑,感受开国大典热烈、庄重的气氛

开国大典的“大”主要体现在哪里?

大典的“大”主要体现在:①参会人员职业范围广,有政府官员、工人、农民、学生等;②群众来得早,有的早上六点钟就进入会场了;③人数众多,丁字形广场汇集了从四面八方来的群众队伍;④群众热情高涨;⑤群众整齐有序,按照预定的地点排列。

活动五:品读释疑,感受开国大典热烈、庄重的气氛

下午三点整,会场上爆发出一阵排山倒海的掌声,中华人民共和国中央人民政府主席毛泽东出现在主席台上,跟群众见面了。三十万人的目光一齐投向主席台。

活动五:品读释疑,感受开国大典热烈、庄重的气氛

下午三点整,会场上爆发出一阵排山倒海的掌声,中华人民共和国中央人民政府主席毛泽东出现在主席台上,跟群众见面了。三十万人的目光一齐投向主席台。

这段话是什么描写,你有什么体会?

这是对毛主席与群众见面场面的描写,从“排山倒海”“一齐投向”等词语中可以体会出人民群众对伟大领袖毛泽东的无限热爱之情,对新中国成立的无限期待,同时也衬托出了人民领袖的高大形象。

活动五:品读释疑,感受开国大典热烈、庄重的气氛

活动五:品读释疑,感受开国大典热烈、庄重的气氛

这庄严的宣告,这雄伟的声音,使全场三十万人一齐欢呼起来。这庄严的宣告,这雄伟的声音,经过无线电广播,传到长城内外,传到大江南北,使全中国人民的心一齐欢跃起来。

指的是什么 表达了全国人民怎样的思想感情?

“这庄严的宣告,这雄伟的声音”指的是毛泽东主席宣布:“中华人民共和国中央人民政府在今天成立了!”这一宣布具有重大的历史意义。 毛主席的宣布,震动了全中国,使全中国人民感到无比欢欣,无比激动,无比自豪,它表明了中国人民从此站起来了。

三十万人一齐脱帽肃立,一齐抬起头,瞻仰这鲜红的国旗。五星红旗升起来了,表明中国人民从此站起来了。

两个“一齐”表现了什么?

“一齐脱帽肃立” “一齐抬起头”表明人民群众激动、自豪的感情溢于言表。 这句话体现了人们对国旗无比尊重,也表达人们为中国人民从此站起来,当家做主,而感到无比激动、自豪的感情。

活动五:品读释疑,感受开国大典热烈、庄重的气氛

他读到“选举了毛泽东为中央人民政府主席”这一句的时候,广场上的人们热爱领袖的心情融成一阵热烈的欢呼。观礼台上同时响起一阵掌声。

毛泽东领导中国共产党和中国人民,推翻了压在中国人民头上的三座大山,迎来了新中国的成立,他是人民群众心目中最敬爱的首脑。人们期盼他成为当局主席,选举他为主席正合民意。

活动五:品读释疑,感受开国大典热烈、庄重的气氛

作者为什么反复写广场的“红旗” “红灯”、群众的“掌声”“欢呼声” 表现了什么?

反复写“红旗” “红灯”,是为了写出开国大典的欢庆气氛,反复写群众的“掌声”“欢呼声”则表现出了人民群众喜悦、激动的心情,更表现出了其对毛泽东的无限爱戴,对祖国未来的憧憬和向往。

活动五:品读释疑,感受开国大典热烈、庄重的气氛

活动五:品读释疑,感受开国大典热烈、庄重的气氛

他们擎着灯,舞着火把,高呼“中国共产党万岁!”“中华人民共和国万岁!”“中央人民政府万岁!”他们一队一队按照次序走,走到正对天安门的白石桥前,就举起灯笼火把,高声欢呼“毛主席万岁!”“毛主席万岁!”

这是语言描写!

这段描写生动地再现了人民群众为庆祝中华人民共和国成立而喜悦、激动的心情以及对领袖爱戴的深厚情感。

活动五:品读释疑,感受开国大典热烈、庄重的气氛

毛主席在城楼上主席台前边,向前探着身子,不断地向群众挥手,不断地高呼“人民万岁!”“同志们万岁!”

动作、语言描写!

写毛泽东面对人民群众高呼“毛主席万岁”的回应,一方面说明了毛泽东对人民群众的热爱;另一方面,这些动作和口号直接表现了毛泽东的伟大形象。

课文是怎样表现人民自豪、激动的心情的 又是怎样展现毛泽东的领袖风采的?(核心问题)

作者通过场面描写表现人民自豪、激动的心情:如“一齐欢呼”“把头上的帽子、手里的报纸和别的东西抛上天去”“把手掌都拍麻了”“高呼‘中国共产党万岁!’‘中华人民共和国万岁!’‘中央人民政府万岁!’”等。更多的是通过侧面描写来展现毛泽东的领袖风采:如当毛泽东出现在主席台上时,会场上“爆发出一阵排山倒海的掌声”“三十万人的目光”“一齐投向主席台”等。

活动五:品读释疑,感受开国大典热烈、庄重的气氛

晚上九点半,游行队伍才完全走出会场。两股“红流”分头向东城、西城的街道流去,光明充满了整个北京城。

“两股红流”指什么 这样比喻写出了什么 有什么寓意呢?

这句话运用了借喻的修辞方法,“红流”指的是行队伍。 写出了游行队伍之长,火光之亮。这里也是暗指在中国共产党领导下的中国将大步向前,前途一片光明。

活动五:品读释疑,感受开国大典热烈、庄重的气氛

1.结合小标题,连起来简单说说开国大典的过程。

2.结合课后第三题,读句子,说说自己的感受。

【课堂检测】

【作业】

阅读《狼牙山五壮士》第二段、《开国大典》阅兵式部分,看看作者是如何描写的?简单说说自己发现。

活动六:聚焦《狼牙山五壮士》重点段落,体会点面结合的写法。

课文第2自然段既关注了人物群体,也写了每一位战士,结合相关内容说说这样写的好处。

为了拖住敌人,七连六班的五个战土一边痛击追上来的敌人,一边有计划地把大批敌人引上了狼牙山。他们利用险要的地形,把冲上来的敌人一次又一次地打了下去。班长马宝玉沉着地指挥战斗,让敌人走近了,才下命令狠狠地打。副班长葛振林打一枪就大吼一声,好像细小的枪口喷不完他的满腔怒火。战士宋学义扔手榴弹总要把胳膊抡一个圈,好使出浑身的力气。胡德林和胡福才这两个小战土把脸绷得紧紧的,全神贯注地瞄准敌人射击。敌人始终不能前进一步。在崎岖的山路上,横七竖八地躺着许多敌人的尸体。

用波浪线划出人物群体描写的句子,用横线划出描写每一位战士的句子。同桌交流这样写的好处。

为了拖住敌人,七连六班的五个战土一边痛击追上来的敌人,一边有计划地把大批敌人引上了狼牙山。他们利用险要的地形,把冲上来的敌人一次又一次地打了下去。班长马宝玉沉着地指挥战斗,让敌人走近了,才下命令狠狠地打。副班长葛振林打一枪就大吼一声,好像细小的枪口喷不完他的满腔怒火。战士宋学义扔手榴弹总要把胳膊抡一个圈,好使出浑身的力气。胡德林和胡福才这两个小战土把脸绷得紧紧的,全神贯注地瞄准敌人射击。敌人始终不能前进一步。在崎岖的山路上,横七竖八地躺着许多敌人的尸体。

活动六:聚焦《狼牙山五壮士》重点段落,体会点面结合的写法。

为了拖住敌人,七连六班的五个战土一边痛击追上来的敌人,一边有计划地把大批敌人引上了狼牙山。他们利用险要的地形,把冲上来的敌人一次又一次地打了下去。班长马宝玉沉着地指挥战斗,让敌人走近了,才下命令狠狠地打。副班长葛振林打一枪就大吼一声,好像细小的枪口喷不完他的满腔怒火。战士宋学义扔手榴弹总要把胳膊抡一个圈,好使出浑身的力气。胡德林和胡福才这两个小战土把脸绷得紧紧的,全神贯注地瞄准敌人射击。敌人始终不能前进一步。在崎岖的山路上,横七竖八地躺着许多敌人的尸体。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________

1、2 句是描写人物群体。从整体上写了五壮士痛击敌人的情形。3、4、5、6 句写了每一位战士。从每一位战士的动作、神态、语言描写中,可以看出每位战士与敌人战斗到底的勇气和决心。

活动六:聚焦《狼牙山五壮士》重点段落,体会点面结合的写法。

特定的地点、一定的景物、人物的活动,这三者就构成了场面。点面结合的写法,让我们既能感受到五壮士作为一个战斗群体的团结勇敢,又能感受到每一位战士的英勇顽强,塑造了令人印象深刻的抗日英雄群体和个体形象。

活动六:聚焦《狼牙山五壮士》重点段落,体会点面结合的写法。

默读阅兵式部分,思考:作者是如何来介绍阅兵式的 展示出了人民军队怎样的风采?

用“开头” “接着” 等表示顺序的词语,详细地介绍了“海军、步兵、炮兵、战车师、骑兵师、空军”这些部队在阅兵式上的出色表现,展示出了人民军队的威风凛凛、纪律严明。

活动七:聚焦“阅兵式”体会场面描写

开头是海军两个排,雪白的帽子,跟海洋一个颜色的蓝制服。

活动七:聚焦“阅兵式”体会场面描写

接着是步兵一个师,以连为单位,列成方阵,齐步行进。

活动七:聚焦“阅兵式”体会场面描写

接着是炮兵一个师,野炮、榴弹炮等各式各样的炮,都排成了一字形的横列前进。

接着是一个战车师,各种装甲车和坦克车两辆或三辆一排,整整齐齐地前进。

活动七:聚焦“阅兵式”体会场面描写

当战车部队经过的时候,人民空军的飞机也一队队排成人字形,飞过天空。

活动七:聚焦“阅兵式”体会场面描写

天安门广场上的灯笼火把全都点起来,一万支礼花陆续射入天空。天上五颜六色的火花结成彩,地上千千万万的灯火一片红。

这是对天安门广场傍晚景色的描写,衬托出了人们仍然沉浸在开国大典的喜悦气氛中,表现出了中国人民当家做主的无比喜悦和幸福的心情。

活动七:聚焦“阅兵式”体会场面描写

点面结合描写场面

场面描写要运用点面结合的方法写出整个场面的状况,要把人物的活动交织在一起写。课文记叙的是开国大典的盛况,大量运用场面描写,生动、真实地再现了开国大典,写出了人们激动、兴奋的心情和对新中国无限热爱的感情,通过人们激动的欢庆场面的烘托,我们感受到开国大典的壮观和热闹。

活动七:聚焦“阅兵式”体会场面描写

对比《狼牙山五壮士》和《开国大典》发现“点面结合”中“点”和“面”是相对来说的,“点”不一定单只一个人,也可能是一个群体,比如“海军”“步兵”等。

课堂小结

活动七:聚焦“阅兵式”体会场面描写

阅读提示:

快速浏览《八百壮士守四行(节选)》,找出文中点面结合写场面的片段,用波浪线画出“面”的句子,用横线画“点”的句子。想一想这样写的好处。

【课堂检测】

谢晋元率“八百壮士”死守四行仓库的壮举,深深感动了上海市民。27日这一天,从早到晚,有数万名群众聚集在苏州河南岸租界内围观,群情激昂,人心振奋,人们纷纷隔河举臂向壮士们致敬,甚至连租界里的外国人也对孤军赞叹不已。

就在这人群中,有一名参加战地服务团的女童子军叫杨惠敏,她望着那弹痕累累的高大建筑,突然发现四周除了日军膏药似的太阳旗外,就是租界内米字形的英国国旗。她心里立刻起了一个念头:一定要在那楼顶上飘扬起一面我们中国的旗帜。

数万名群众是“面”的描写,杨惠敏是“点”的描写。作者抓住了人物的动作、心理来写,这样写既体现了群众对八百壮士行为的支持,也写出了杨惠敏对祖国的热爱。

【课堂检测】

你印象最深的一个场景是什么?认真想一想后写一写,注意抓住典型场景进行描写。

【作业】

六年级上册第二单元

英雄群像——《狼牙山五壮士》《开国大典》

任务一:红色作品我来读

活动一:了解背景,走近《狼牙山五壮士》

走近作者

沈重(1915——1986) 原名沈绍初,浙江吴兴县人。中共党员。1949年毕业于复旦大学。同年参加革命。1939年到晋察冀边区,先后担任晋察冀通讯社科长,特派员,新华社冀晋支社副社长等职,抗战中作为《晋察冀日报》特派记者,主要在冀西游击区参加部队和地方的军事活动,因此,他的通讯报告作品大多是武装斗争的题材。

活动一:了解背景,走近《狼牙山五壮士》

1931年9月18日,日军进攻沈阳,九一八事变爆发。1937年7月7日,日军在北平附近挑起卢沟桥事变,中日战争全面爆发。他们在中国的土地上杀光、烧光、抢光,给中华民族带来了深重的灾难。然而,英勇不屈的中华民族经历了14年的浴血奋战,终于把侵略者赶出国土,取得了抗日战争的伟大胜利。

这期间,无数的中华儿女,用鲜血和生命捍卫了祖国的领土和尊严,涌现出许多可歌可泣的动人故事,谱写了一曲曲气壮山河的颂歌。

历史背景

1941年9月25日,日军纠集三四千人的兵力,进犯我晋察冀根据地的狼牙山地区。当时在这一地区隐蔽着我们的许多干部和三四万群众。由于我主力部队转移到敌后去了,所以防守狼牙山的八路军只有一个连的兵力,这个连就是晋察冀军区一分区一团七连。

活动一:了解背景,走近《狼牙山五壮士》

我们一起跟随作者,去领略五壮士的英雄事迹吧!

回顾课文,说五壮士的事迹。

这篇课文记叙了抗日战争时期,八路军某部七连六班的五个战士,为了掩护群众和连队转移,诱敌上山,英勇杀敌,最后把敌人引上狼牙山顶峰,英勇跳崖的故事。

活动二:回顾课文,利用小标题理清内容

根据课文内容填一填。

接受任务→( ) →( )

→( )→跳下悬崖

痛击敌人

引上绝路

顶峰歼敌

阅读方法解密 列小标题

概念:我们知道,文章的题目叫做标题,那么每个段落的段意加以提炼而成的小题目,就叫小标题。

方法:①寻找重点词句,加以提炼。②概括各段段意,加以浓缩。③找准文章中心线索,并加以贯穿。

活动二:回顾课文,利用小标题理清内容

活动三:品读释疑 ,体会五壮士的英雄气概

阅读提示:

默读课文,找出文中能够表现五位壮士英雄气概的词句,圈画出来,并在旁边批注自己的感受。

汇报句式:

我认为五壮士的英雄气概表现在________(课文中的语句),这句话中的________(关键词),让我体会到______。

活动三:品读释疑,体会五壮士的英雄气概

为了不让敌人发现群众和连队主力,班长马宝玉斩钉截铁地说了一声:“走!”带头向棋盘陀走去。战士们热血沸腾,紧跟在在班长后面。

从“斩钉截铁”“走”我感受到作为班长的马宝玉在生死抉择面前的坚决果断、毫不犹豫。从“热血沸腾”我体会到战士们对于班长所做决定的认同,以及他们舍生取义的决心。这里体现了五壮士的豪壮之气。

他刚要拧开盖子,马宝玉抢前一步,夺过手榴弹插在腰间,猛地举起一块磨盘大的石头,大声喊道:“同志们!用石头砸!”

从“抢前一步”“夺过”我体会到班长马宝玉当机立断,身手敏捷,有勇有谋;从“猛地举起”“砸”我感受到他的果敢勇毅和对敌人的强烈仇恨。

活动三:品读释疑 ,体会五壮士的英雄气概

马宝玉嗖的一声拔出手榴弹,拧开盖子,用尽全身气力扔向敌人。

从描写马宝玉动作的词语中,我体会到他对敌人的刻骨仇恨和誓死杀敌的决心。

活动三:品读释疑 ,体会五壮士的英雄气概

五位壮士屹立在狼牙山顶峰,眺望着群众和部队主力远去的方向。他们回头望望还在向上爬的敌人,脸上露出胜利的喜悦。

通过对五壮士神情的描写,我感受到五壮士为能成功掩护群众和部队主力转移而感到欣慰和自豪。

活动三:品读释疑 ,体会五壮士的英雄气概

说罢,他把那支从敌人手里夺来的枪砸碎了,然后走到悬崖边上,像每次发起冲锋一样,第一个纵身跳下深谷。战士们也昂首挺胸,相继从悬崖往下跳。狼牙山上响起了他们壮烈豪迈的口号声:“打倒日本帝国主义!”“中国共产党万岁!”

从五壮士的动作、语言描写中,我体会到他们为国捐躯的英雄气概。

活动三:品读释疑 ,体会五壮士的英雄气概

1. “战士们热血沸腾,紧跟在班长后面”这一句中哪些词语可以看出战士们和班长一样坚决?

2. 课文最后一段“这声音”指的是什么?体现了作者什么样的思想感情?

【随堂检测】

一个“紧跟”,一个“热血沸腾”,表明了战士们的无怨无悔,可以看出战士们和班长一样坚决。

“这声音”指的是五壮士跳崖时呼喊的壮烈豪迈的口号:“打倒日本帝国主义!”“中国共产党万岁!”体现了作者对中国人民将抗战进行到底的决心和不怕牺牲的英雄气概的充分赞扬。

【作业】

用起小标题的方式尝试理清《开国大典》的内容。

活动四:激趣导入《开国大典》,初步理解内容

你知道每年的10月1日是什么日子吗?

国庆节

时代背景

中国共产党自1921年成立以来,领导全国人民为推翻压在头上的三座大山进行了可歌可泣的顽强斗争。

活动四:激趣导入《开国大典》,初步理解内容

抗日战争,多少英雄儿女前赴后继、浴血奋战。

活动四:激趣导入《开国大典》,初步理解内容

保家卫国三年的解放战争,中国人民终于推翻了蒋介石的反动统治,迎来了全国的大解放,迎来了“开国大典”的盛况。

活动四:激趣导入《开国大典》,初步理解内容

从此,人民当家做主的国家——中华人民共和国诞生了。

活动四:激趣导入《开国大典》,初步理解内容

自由朗读课文,想一想课文写了什么?

用小标题概括。

自读提示

活动四:激趣导入《开国大典》,初步理解内容

默读1—4自然段,这一部分主要介绍了什么?

这部分介绍了大典的时间、地点、参加人物,还介绍了会场的结构和布置;群众进场等情况。

活动五:品读释疑,感受开国大典热烈、庄重的气氛

1949年10月1日,中华人民共和国中央人民政府成立,在首都北京举行典礼。

时间

地点

活动五:品读释疑,感受开国大典热烈、庄重的气氛

参加开国大典的,有中华人民共和国中央人民政府主席、副主席、各位委员,有中国人民政治协商会议全体代表,有工人、农民、学校师生、机关工作人员、城防部队,总数达三十万人。观礼台上还有外宾。

作者为什么要具体详细地写参加大典的人员和人数?

突出了开国大典的隆重。 参加人数很多,参加人员来自各行业各阶层,说明了全国人民对这次大典的期待和重视。

活动五:品读释疑,感受开国大典热烈、庄重的气氛

丁字形一横的北面是一道河,河上并排架着五座白石桥;再北面是城墙,城墙中央高高耸起天安门的城楼。丁字形的一竖向南直伸到中华门。在一横一竖的交点的南面,场中挺立着一根电动旗杆。

活动五:品读释疑,感受开国大典热烈、庄重的气氛

主席台设在天安门城楼上。城楼檐下,八盏大红宫灯分挂两边。靠着城楼左右两边的石栏,八面红旗迎风招展。

活动五:品读释疑,感受开国大典热烈、庄重的气氛

到了正午,天安门广场已经成了人的海洋,红旗翻动,像海上的波浪。

运用了什么修辞手法?这样写有什么好处?

运用 比喻、 夸张的修辞方法,生动形象地写出了此时天安门广场人山人海、红旗翻动的壮观景象,表现出了人们参加大典的激动和兴奋的心情。

活动五:品读释疑,感受开国大典热烈、庄重的气氛

开国大典的“大”主要体现在哪里?

大典的“大”主要体现在:①参会人员职业范围广,有政府官员、工人、农民、学生等;②群众来得早,有的早上六点钟就进入会场了;③人数众多,丁字形广场汇集了从四面八方来的群众队伍;④群众热情高涨;⑤群众整齐有序,按照预定的地点排列。

活动五:品读释疑,感受开国大典热烈、庄重的气氛

下午三点整,会场上爆发出一阵排山倒海的掌声,中华人民共和国中央人民政府主席毛泽东出现在主席台上,跟群众见面了。三十万人的目光一齐投向主席台。

活动五:品读释疑,感受开国大典热烈、庄重的气氛

下午三点整,会场上爆发出一阵排山倒海的掌声,中华人民共和国中央人民政府主席毛泽东出现在主席台上,跟群众见面了。三十万人的目光一齐投向主席台。

这段话是什么描写,你有什么体会?

这是对毛主席与群众见面场面的描写,从“排山倒海”“一齐投向”等词语中可以体会出人民群众对伟大领袖毛泽东的无限热爱之情,对新中国成立的无限期待,同时也衬托出了人民领袖的高大形象。

活动五:品读释疑,感受开国大典热烈、庄重的气氛

活动五:品读释疑,感受开国大典热烈、庄重的气氛

这庄严的宣告,这雄伟的声音,使全场三十万人一齐欢呼起来。这庄严的宣告,这雄伟的声音,经过无线电广播,传到长城内外,传到大江南北,使全中国人民的心一齐欢跃起来。

指的是什么 表达了全国人民怎样的思想感情?

“这庄严的宣告,这雄伟的声音”指的是毛泽东主席宣布:“中华人民共和国中央人民政府在今天成立了!”这一宣布具有重大的历史意义。 毛主席的宣布,震动了全中国,使全中国人民感到无比欢欣,无比激动,无比自豪,它表明了中国人民从此站起来了。

三十万人一齐脱帽肃立,一齐抬起头,瞻仰这鲜红的国旗。五星红旗升起来了,表明中国人民从此站起来了。

两个“一齐”表现了什么?

“一齐脱帽肃立” “一齐抬起头”表明人民群众激动、自豪的感情溢于言表。 这句话体现了人们对国旗无比尊重,也表达人们为中国人民从此站起来,当家做主,而感到无比激动、自豪的感情。

活动五:品读释疑,感受开国大典热烈、庄重的气氛

他读到“选举了毛泽东为中央人民政府主席”这一句的时候,广场上的人们热爱领袖的心情融成一阵热烈的欢呼。观礼台上同时响起一阵掌声。

毛泽东领导中国共产党和中国人民,推翻了压在中国人民头上的三座大山,迎来了新中国的成立,他是人民群众心目中最敬爱的首脑。人们期盼他成为当局主席,选举他为主席正合民意。

活动五:品读释疑,感受开国大典热烈、庄重的气氛

作者为什么反复写广场的“红旗” “红灯”、群众的“掌声”“欢呼声” 表现了什么?

反复写“红旗” “红灯”,是为了写出开国大典的欢庆气氛,反复写群众的“掌声”“欢呼声”则表现出了人民群众喜悦、激动的心情,更表现出了其对毛泽东的无限爱戴,对祖国未来的憧憬和向往。

活动五:品读释疑,感受开国大典热烈、庄重的气氛

活动五:品读释疑,感受开国大典热烈、庄重的气氛

他们擎着灯,舞着火把,高呼“中国共产党万岁!”“中华人民共和国万岁!”“中央人民政府万岁!”他们一队一队按照次序走,走到正对天安门的白石桥前,就举起灯笼火把,高声欢呼“毛主席万岁!”“毛主席万岁!”

这是语言描写!

这段描写生动地再现了人民群众为庆祝中华人民共和国成立而喜悦、激动的心情以及对领袖爱戴的深厚情感。

活动五:品读释疑,感受开国大典热烈、庄重的气氛

毛主席在城楼上主席台前边,向前探着身子,不断地向群众挥手,不断地高呼“人民万岁!”“同志们万岁!”

动作、语言描写!

写毛泽东面对人民群众高呼“毛主席万岁”的回应,一方面说明了毛泽东对人民群众的热爱;另一方面,这些动作和口号直接表现了毛泽东的伟大形象。

课文是怎样表现人民自豪、激动的心情的 又是怎样展现毛泽东的领袖风采的?(核心问题)

作者通过场面描写表现人民自豪、激动的心情:如“一齐欢呼”“把头上的帽子、手里的报纸和别的东西抛上天去”“把手掌都拍麻了”“高呼‘中国共产党万岁!’‘中华人民共和国万岁!’‘中央人民政府万岁!’”等。更多的是通过侧面描写来展现毛泽东的领袖风采:如当毛泽东出现在主席台上时,会场上“爆发出一阵排山倒海的掌声”“三十万人的目光”“一齐投向主席台”等。

活动五:品读释疑,感受开国大典热烈、庄重的气氛

晚上九点半,游行队伍才完全走出会场。两股“红流”分头向东城、西城的街道流去,光明充满了整个北京城。

“两股红流”指什么 这样比喻写出了什么 有什么寓意呢?

这句话运用了借喻的修辞方法,“红流”指的是行队伍。 写出了游行队伍之长,火光之亮。这里也是暗指在中国共产党领导下的中国将大步向前,前途一片光明。

活动五:品读释疑,感受开国大典热烈、庄重的气氛

1.结合小标题,连起来简单说说开国大典的过程。

2.结合课后第三题,读句子,说说自己的感受。

【课堂检测】

【作业】

阅读《狼牙山五壮士》第二段、《开国大典》阅兵式部分,看看作者是如何描写的?简单说说自己发现。

活动六:聚焦《狼牙山五壮士》重点段落,体会点面结合的写法。

课文第2自然段既关注了人物群体,也写了每一位战士,结合相关内容说说这样写的好处。

为了拖住敌人,七连六班的五个战土一边痛击追上来的敌人,一边有计划地把大批敌人引上了狼牙山。他们利用险要的地形,把冲上来的敌人一次又一次地打了下去。班长马宝玉沉着地指挥战斗,让敌人走近了,才下命令狠狠地打。副班长葛振林打一枪就大吼一声,好像细小的枪口喷不完他的满腔怒火。战士宋学义扔手榴弹总要把胳膊抡一个圈,好使出浑身的力气。胡德林和胡福才这两个小战土把脸绷得紧紧的,全神贯注地瞄准敌人射击。敌人始终不能前进一步。在崎岖的山路上,横七竖八地躺着许多敌人的尸体。

用波浪线划出人物群体描写的句子,用横线划出描写每一位战士的句子。同桌交流这样写的好处。

为了拖住敌人,七连六班的五个战土一边痛击追上来的敌人,一边有计划地把大批敌人引上了狼牙山。他们利用险要的地形,把冲上来的敌人一次又一次地打了下去。班长马宝玉沉着地指挥战斗,让敌人走近了,才下命令狠狠地打。副班长葛振林打一枪就大吼一声,好像细小的枪口喷不完他的满腔怒火。战士宋学义扔手榴弹总要把胳膊抡一个圈,好使出浑身的力气。胡德林和胡福才这两个小战土把脸绷得紧紧的,全神贯注地瞄准敌人射击。敌人始终不能前进一步。在崎岖的山路上,横七竖八地躺着许多敌人的尸体。

活动六:聚焦《狼牙山五壮士》重点段落,体会点面结合的写法。

为了拖住敌人,七连六班的五个战土一边痛击追上来的敌人,一边有计划地把大批敌人引上了狼牙山。他们利用险要的地形,把冲上来的敌人一次又一次地打了下去。班长马宝玉沉着地指挥战斗,让敌人走近了,才下命令狠狠地打。副班长葛振林打一枪就大吼一声,好像细小的枪口喷不完他的满腔怒火。战士宋学义扔手榴弹总要把胳膊抡一个圈,好使出浑身的力气。胡德林和胡福才这两个小战土把脸绷得紧紧的,全神贯注地瞄准敌人射击。敌人始终不能前进一步。在崎岖的山路上,横七竖八地躺着许多敌人的尸体。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________

1、2 句是描写人物群体。从整体上写了五壮士痛击敌人的情形。3、4、5、6 句写了每一位战士。从每一位战士的动作、神态、语言描写中,可以看出每位战士与敌人战斗到底的勇气和决心。

活动六:聚焦《狼牙山五壮士》重点段落,体会点面结合的写法。

特定的地点、一定的景物、人物的活动,这三者就构成了场面。点面结合的写法,让我们既能感受到五壮士作为一个战斗群体的团结勇敢,又能感受到每一位战士的英勇顽强,塑造了令人印象深刻的抗日英雄群体和个体形象。

活动六:聚焦《狼牙山五壮士》重点段落,体会点面结合的写法。

默读阅兵式部分,思考:作者是如何来介绍阅兵式的 展示出了人民军队怎样的风采?

用“开头” “接着” 等表示顺序的词语,详细地介绍了“海军、步兵、炮兵、战车师、骑兵师、空军”这些部队在阅兵式上的出色表现,展示出了人民军队的威风凛凛、纪律严明。

活动七:聚焦“阅兵式”体会场面描写

开头是海军两个排,雪白的帽子,跟海洋一个颜色的蓝制服。

活动七:聚焦“阅兵式”体会场面描写

接着是步兵一个师,以连为单位,列成方阵,齐步行进。

活动七:聚焦“阅兵式”体会场面描写

接着是炮兵一个师,野炮、榴弹炮等各式各样的炮,都排成了一字形的横列前进。

接着是一个战车师,各种装甲车和坦克车两辆或三辆一排,整整齐齐地前进。

活动七:聚焦“阅兵式”体会场面描写

当战车部队经过的时候,人民空军的飞机也一队队排成人字形,飞过天空。

活动七:聚焦“阅兵式”体会场面描写

天安门广场上的灯笼火把全都点起来,一万支礼花陆续射入天空。天上五颜六色的火花结成彩,地上千千万万的灯火一片红。

这是对天安门广场傍晚景色的描写,衬托出了人们仍然沉浸在开国大典的喜悦气氛中,表现出了中国人民当家做主的无比喜悦和幸福的心情。

活动七:聚焦“阅兵式”体会场面描写

点面结合描写场面

场面描写要运用点面结合的方法写出整个场面的状况,要把人物的活动交织在一起写。课文记叙的是开国大典的盛况,大量运用场面描写,生动、真实地再现了开国大典,写出了人们激动、兴奋的心情和对新中国无限热爱的感情,通过人们激动的欢庆场面的烘托,我们感受到开国大典的壮观和热闹。

活动七:聚焦“阅兵式”体会场面描写

对比《狼牙山五壮士》和《开国大典》发现“点面结合”中“点”和“面”是相对来说的,“点”不一定单只一个人,也可能是一个群体,比如“海军”“步兵”等。

课堂小结

活动七:聚焦“阅兵式”体会场面描写

阅读提示:

快速浏览《八百壮士守四行(节选)》,找出文中点面结合写场面的片段,用波浪线画出“面”的句子,用横线画“点”的句子。想一想这样写的好处。

【课堂检测】

谢晋元率“八百壮士”死守四行仓库的壮举,深深感动了上海市民。27日这一天,从早到晚,有数万名群众聚集在苏州河南岸租界内围观,群情激昂,人心振奋,人们纷纷隔河举臂向壮士们致敬,甚至连租界里的外国人也对孤军赞叹不已。

就在这人群中,有一名参加战地服务团的女童子军叫杨惠敏,她望着那弹痕累累的高大建筑,突然发现四周除了日军膏药似的太阳旗外,就是租界内米字形的英国国旗。她心里立刻起了一个念头:一定要在那楼顶上飘扬起一面我们中国的旗帜。

数万名群众是“面”的描写,杨惠敏是“点”的描写。作者抓住了人物的动作、心理来写,这样写既体现了群众对八百壮士行为的支持,也写出了杨惠敏对祖国的热爱。

【课堂检测】

你印象最深的一个场景是什么?认真想一想后写一写,注意抓住典型场景进行描写。

【作业】

同课章节目录

- 第一单元

- 1 草原

- 2 丁香结

- 3 古诗词三首

- 4* 花之歌

- 习作:变形记

- 语文园地

- 第二单元

- 5 七律·长征

- 6 狼牙山五壮士

- 7 开国大典

- 8* 灯光

- 口语交际:演讲

- 习作:多彩的活动

- 语文园地

- 第三单元

- 9 竹节人

- 10 宇宙生命之谜

- 11* 故宫博物院

- 1习作:____让生活更美好

- 语文园地

- 第四单元

- 12 桥

- 13 穷人

- 14* 在柏林

- 口语交际:请你支持我

- 习作:笔尖流出的故事

- 语文园地四

- 快乐读书吧:笑与泪,经历与成长

- 第五单元

- 15 夏天里的成长

- 16 盼

- 习作例文

- 习作:围绕中心意思写

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 只有一个地球

- 19* 青山不老

- 20* 三黑和土地

- 口语交际:意见不同怎么办

- 习作:学写倡议书

- 语文园地

- 第七单元

- 21 文言文二则

- 22 月光曲

- 23* 京剧趣谈

- 口语交际:聊聊书法

- 习作:我的拿手好戏

- 语文园地

- 第八单元

- 24 少年闰土

- 25 好的故事

- 26* 我的伯父鲁迅先生

- 27* 有的人——纪念鲁迅有感

- 习作:有你,真好

- 语文园地