粤沪版八年级物理下册课后练习 10.3 “解剖”原子(原卷版+解析)

文档属性

| 名称 | 粤沪版八年级物理下册课后练习 10.3 “解剖”原子(原卷版+解析) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 239.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪粤版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2024-02-18 17:20:25 | ||

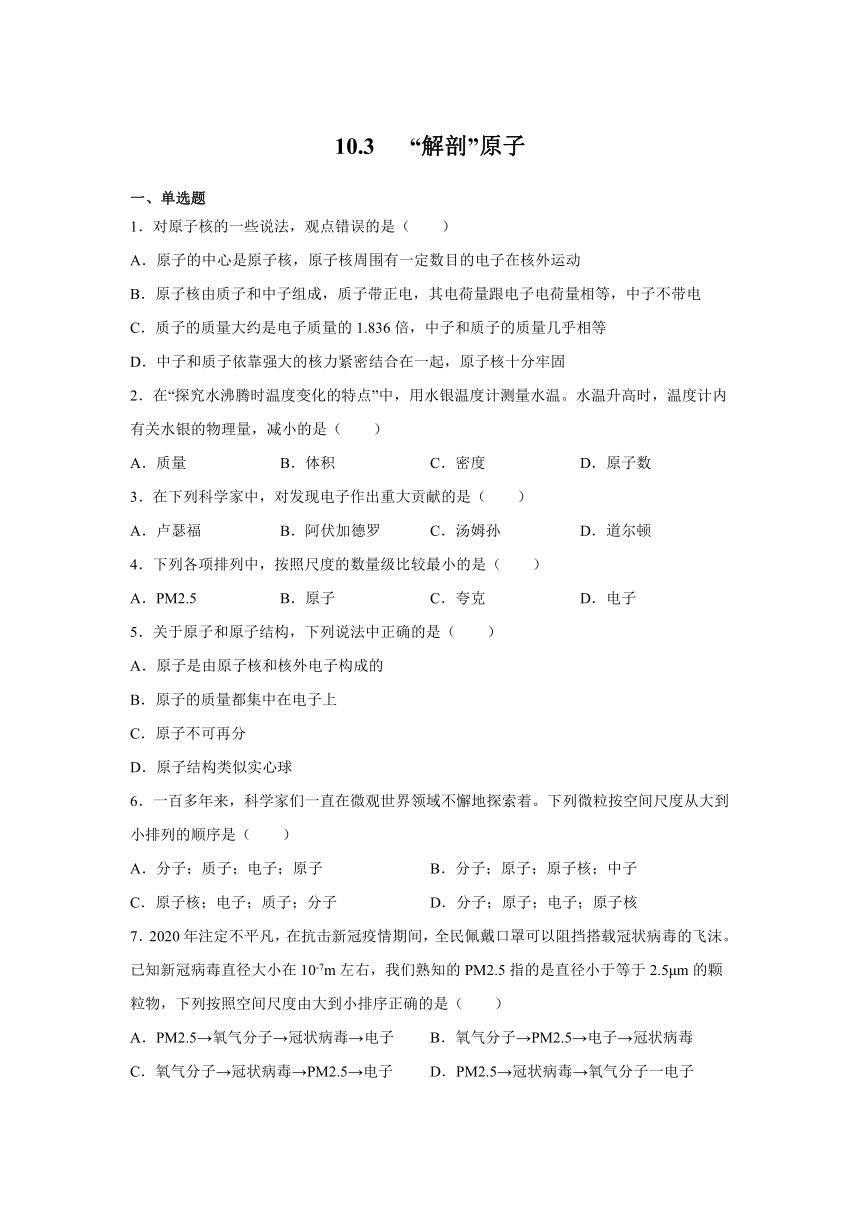

图片预览

文档简介

10.3 “解剖”原子

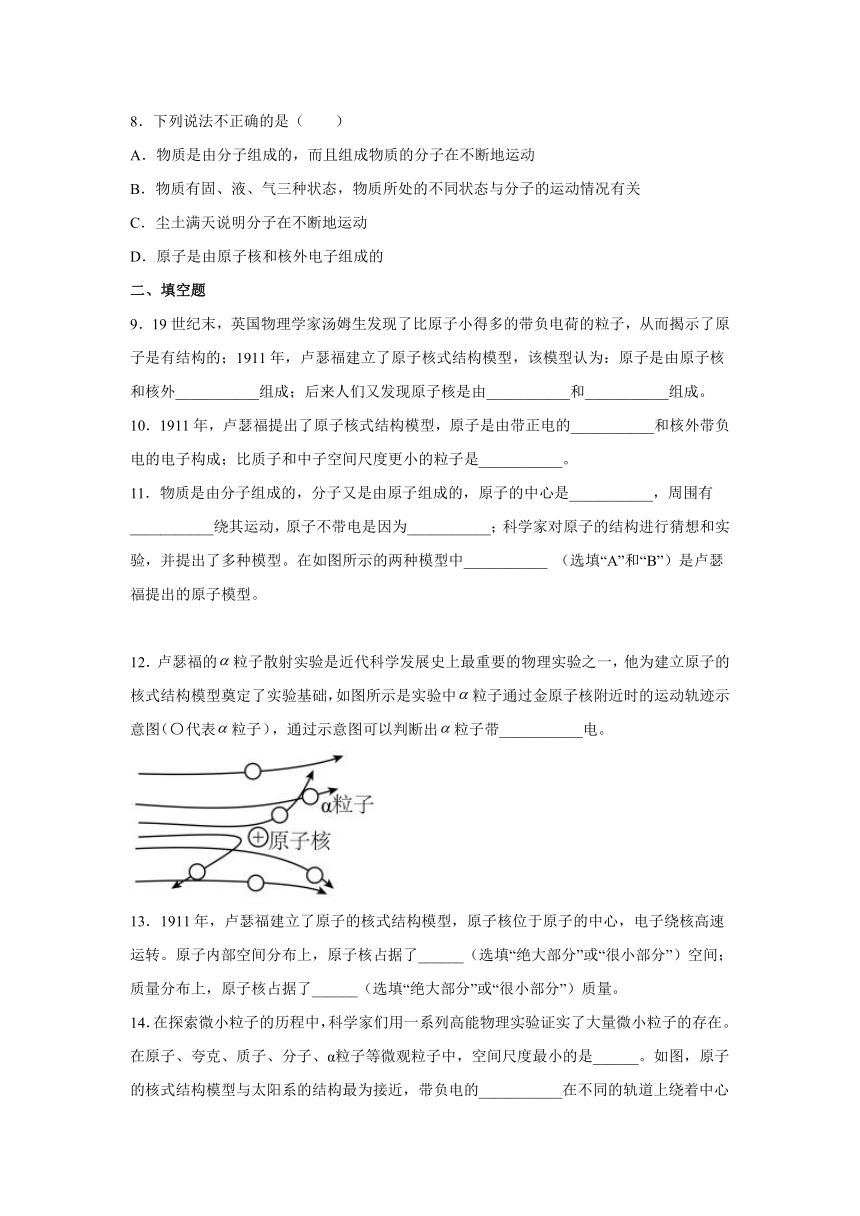

一、单选题

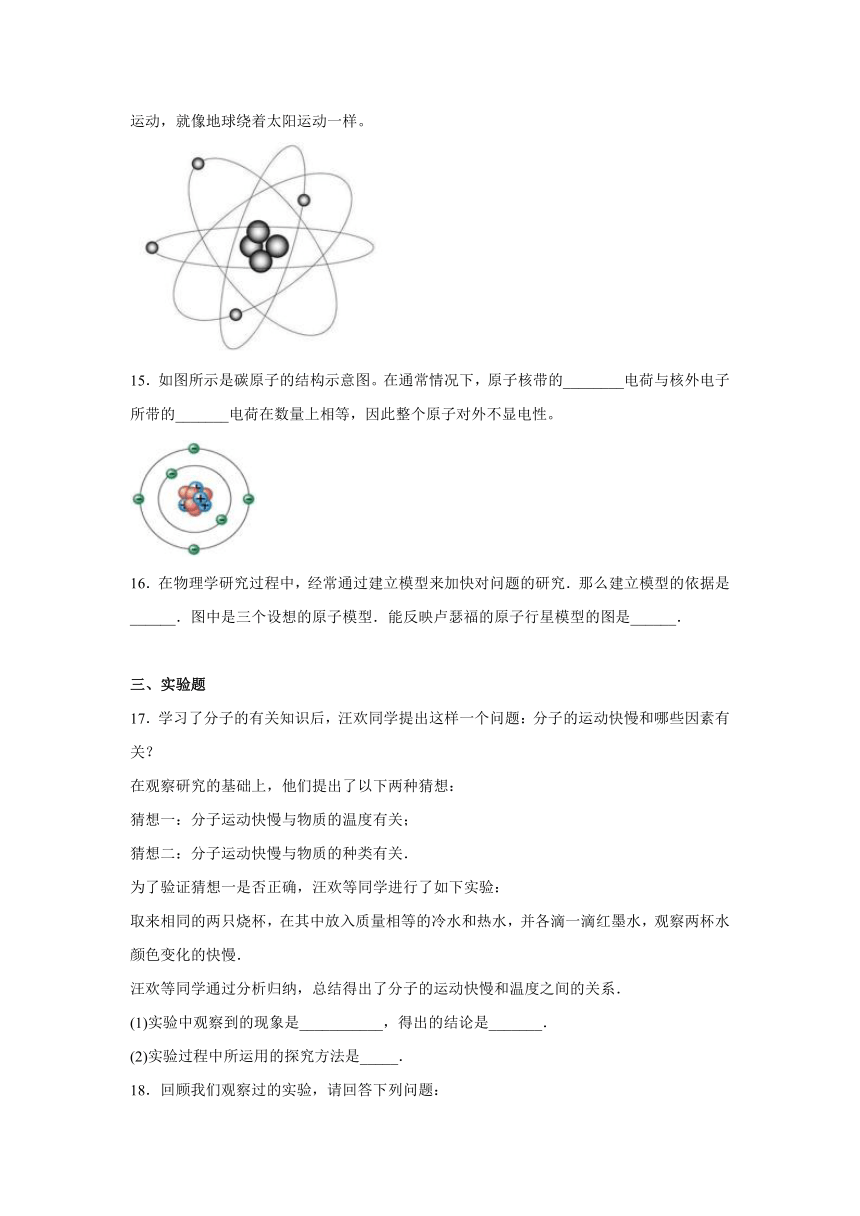

1.对原子核的一些说法,观点错误的是( )

A.原子的中心是原子核,原子核周围有一定数目的电子在核外运动

B.原子核由质子和中子组成,质子带正电,其电荷量跟电子电荷量相等,中子不带电

C.质子的质量大约是电子质量的1.836倍,中子和质子的质量几乎相等

D.中子和质子依靠强大的核力紧密结合在一起,原子核十分牢固

2.在“探究水沸腾时温度变化的特点”中,用水银温度计测量水温。水温升高时,温度计内有关水银的物理量,减小的是( )

A.质量 B.体积 C.密度 D.原子数

3.在下列科学家中,对发现电子作出重大贡献的是( )

A.卢瑟福 B.阿伏加德罗 C.汤姆孙 D.道尔顿

4.下列各项排列中,按照尺度的数量级比较最小的是( )

A.PM2.5 B.原子 C.夸克 D.电子

5.关于原子和原子结构,下列说法中正确的是( )

A.原子是由原子核和核外电子构成的

B.原子的质量都集中在电子上

C.原子不可再分

D.原子结构类似实心球

6.一百多年来,科学家们一直在微观世界领域不懈地探索着。下列微粒按空间尺度从大到小排列的顺序是( )

A.分子;质子;电子;原子 B.分子;原子;原子核;中子

C.原子核;电子;质子;分子 D.分子;原子;电子;原子核

7.2020年注定不平凡,在抗击新冠疫情期间,全民佩戴口罩可以阻挡搭载冠状病毒的飞沫。已知新冠病毒直径大小在10-7m左右,我们熟知的PM2.5指的是直径小于等于2.5μm的颗粒物,下列按照空间尺度由大到小排序正确的是( )

A.PM2.5→氧气分子→冠状病毒→电子 B.氧气分子→PM2.5→电子→冠状病毒

C.氧气分子→冠状病毒→PM2.5→电子 D.PM2.5→冠状病毒→氧气分子一电子

8.下列说法不正确的是( )

A.物质是由分子组成的,而且组成物质的分子在不断地运动

B.物质有固、液、气三种状态,物质所处的不同状态与分子的运动情况有关

C.尘土满天说明分子在不断地运动

D.原子是由原子核和核外电子组成的

二、填空题

9.19世纪末,英国物理学家汤姆生发现了比原子小得多的带负电荷的粒子,从而揭示了原子是有结构的;1911年,卢瑟福建立了原子核式结构模型,该模型认为:原子是由原子核和核外___________组成;后来人们又发现原子核是由___________和___________组成。

10.1911年,卢瑟福提出了原子核式结构模型,原子是由带正电的___________和核外带负电的电子构成;比质子和中子空间尺度更小的粒子是___________。

11.物质是由分子组成的,分子又是由原子组成的,原子的中心是___________,周围有___________绕其运动,原子不带电是因为___________;科学家对原子的结构进行猜想和实验,并提出了多种模型。在如图所示的两种模型中___________ (选填“A”和“B”)是卢瑟福提出的原子模型。

12.卢瑟福的粒子散射实验是近代科学发展史上最重要的物理实验之一,他为建立原子的核式结构模型奠定了实验基础,如图所示是实验中粒子通过金原子核附近时的运动轨迹示意图代表粒子,通过示意图可以判断出粒子带___________电。

13.1911年,卢瑟福建立了原子的核式结构模型,原子核位于原子的中心,电子绕核高速运转。原子内部空间分布上,原子核占据了______(选填“绝大部分”或“很小部分”)空间;质量分布上,原子核占据了______(选填“绝大部分”或“很小部分”)质量。

14.在探索微小粒子的历程中,科学家们用一系列高能物理实验证实了大量微小粒子的存在。在原子、夸克、质子、分子、α粒子等微观粒子中,空间尺度最小的是______。如图,原子的核式结构模型与太阳系的结构最为接近,带负电的___________在不同的轨道上绕着中心运动,就像地球绕着太阳运动一样。

15.如图所示是碳原子的结构示意图。在通常情况下,原子核带的________电荷与核外电子所带的_______电荷在数量上相等,因此整个原子对外不显电性。

16.在物理学研究过程中,经常通过建立模型来加快对问题的研究.那么建立模型的依据是______.图中是三个设想的原子模型.能反映卢瑟福的原子行星模型的图是______.

三、实验题

17.学习了分子的有关知识后,汪欢同学提出这样一个问题:分子的运动快慢和哪些因素有关?

在观察研究的基础上,他们提出了以下两种猜想:

猜想一:分子运动快慢与物质的温度有关;

猜想二:分子运动快慢与物质的种类有关.

为了验证猜想一是否正确,汪欢等同学进行了如下实验:

取来相同的两只烧杯,在其中放入质量相等的冷水和热水,并各滴一滴红墨水,观察两杯水颜色变化的快慢.

汪欢等同学通过分析归纳,总结得出了分子的运动快慢和温度之间的关系.

(1)实验中观察到的现象是___________,得出的结论是_______.

(2)实验过程中所运用的探究方法是_____.

18.回顾我们观察过的实验,请回答下列问题:

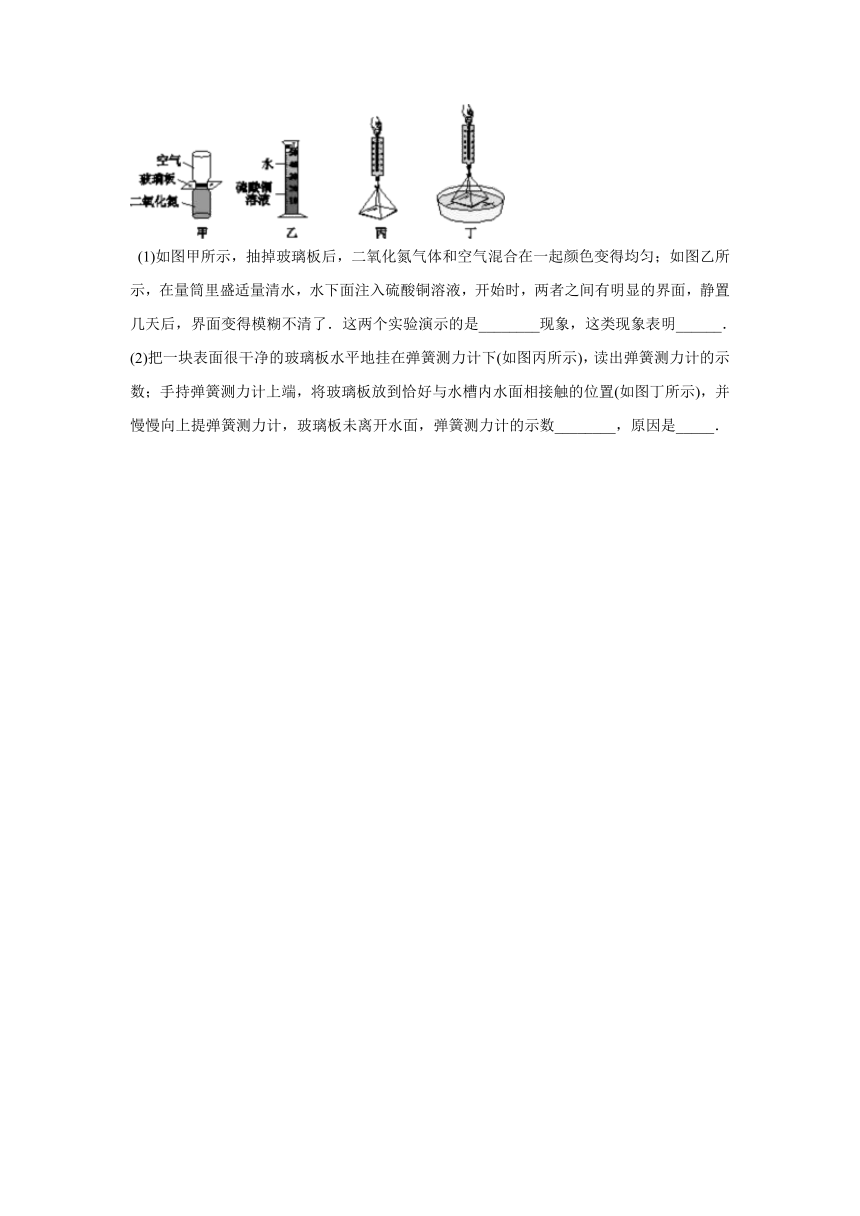

(1)如图甲所示,抽掉玻璃板后,二氧化氮气体和空气混合在一起颜色变得均匀;如图乙所示,在量筒里盛适量清水,水下面注入硫酸铜溶液,开始时,两者之间有明显的界面,静置几天后,界面变得模糊不清了.这两个实验演示的是________现象,这类现象表明______.

(2)把一块表面很干净的玻璃板水平地挂在弹簧测力计下(如图丙所示),读出弹簧测力计的示数;手持弹簧测力计上端,将玻璃板放到恰好与水槽内水面相接触的位置(如图丁所示),并慢慢向上提弹簧测力计,玻璃板未离开水面,弹簧测力计的示数________,原因是_____.

10.3 “解剖”原子

一、单选题

1.对原子核的一些说法,观点错误的是( )

A.原子的中心是原子核,原子核周围有一定数目的电子在核外运动

B.原子核由质子和中子组成,质子带正电,其电荷量跟电子电荷量相等,中子不带电

C.质子的质量大约是电子质量的1.836倍,中子和质子的质量几乎相等

D.中子和质子依靠强大的核力紧密结合在一起,原子核十分牢固

【答案】C

【解析】

A.原子的中心是原子核,原子核周围有一定数目的电子在核外运动。故A正确,不符合题意;

B.原子核由质子和中子组成,质子带正电,其电荷量跟电子电荷量相等,中子不带电。故B正确,不符合题意;

C.质子的质量大约是电子质量的1836倍。中子和质子的质量几乎相等。故C错误,符合题意;

D.中子和质子依靠强大的核力紧密结合在一起,原子核十分牢固。故D正确,不符合题意。

故选C。

2.在“探究水沸腾时温度变化的特点”中,用水银温度计测量水温。水温升高时,温度计内有关水银的物理量,减小的是( )

A.质量 B.体积 C.密度 D.原子数

【答案】C

【解析】

水温升高时,温度计内水银的质量不变,体积会变大,由可知,水银的密度会变小;水银的质量不变,则水银的原子数不会改变;故C符合题意,ABD不符合题意。

故选C。

3.在下列科学家中,对发现电子作出重大贡献的是( )

A.卢瑟福 B.阿伏加德罗 C.汤姆孙 D.道尔顿

【答案】C

【解析】

A.卢瑟福做了阿尔法粒子的散射实验,证明了原子内部存在空间,故A不符合题意;

B.阿伏加德罗的突出贡献是提出分子假说,故B不符合题意;

C.汤姆孙提出电磁质量、发现电子、进行原子结构的现代理论和极燧射线的研究,故C不符合题意;

D.道尔顿创立了原子学说,故D不符合题意。

故选C。

4.下列各项排列中,按照尺度的数量级比较最小的是( )

A.PM2.5 B.原子 C.夸克 D.电子

【答案】C

【解析】

PM2.5指大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物,属于物体,因此它的尺度最大。大部分物质由分子构成,分子由原子构成,原子由原子核和核外电子构成,原子核由质子和中子构成,质子和中子又由夸克构成,所以按照尺度的数量级比较最小的是夸克。故ABD不符合题意,C符合题意。

故选C。

5.关于原子和原子结构,下列说法中正确的是( )

A.原子是由原子核和核外电子构成的

B.原子的质量都集中在电子上

C.原子不可再分

D.原子结构类似实心球

【答案】A

【解析】

A.原子是由原子核和绕原子核转动的核外电子组成的,故A正确;

B.原子的质量都集中在原子核上,故B错误;

C.原子可以再往下分为原子核和核外电子,故C错误;

D.原子结构是核式结构,原子核和核外电子之间有很大的空间,所以原子并不类似于实心球,故D错误。

故选A。

6.一百多年来,科学家们一直在微观世界领域不懈地探索着。下列微粒按空间尺度从大到小排列的顺序是( )

A.分子;质子;电子;原子 B.分子;原子;原子核;中子

C.原子核;电子;质子;分子 D.分子;原子;电子;原子核

【答案】B

【解析】

人们首先认识了分子,后来卢瑟福建立了原子的核式结构模型,即原子由原子核和核外电子组成,随后人们又认识到原子核由质子和中子组成;所以按空间尺度从大到小顺序是:分子、原子、原子核、中子,故B符合题意,ACD不符合题意。

故选B。

7.2020年注定不平凡,在抗击新冠疫情期间,全民佩戴口罩可以阻挡搭载冠状病毒的飞沫。已知新冠病毒直径大小在10-7m左右,我们熟知的PM2.5指的是直径小于等于2.5μm的颗粒物,下列按照空间尺度由大到小排序正确的是( )

A.PM2.5→氧气分子→冠状病毒→电子 B.氧气分子→PM2.5→电子→冠状病毒

C.氧气分子→冠状病毒→PM2.5→电子 D.PM2.5→冠状病毒→氧气分子一电子

【答案】D

【解析】

质子和中子构成原子核,电子和原子核构成原子,所以电子的空间尺度远小于分子的空间尺度;病毒直径大小在

10-7m=10-7×106μm=0.1μm

左右,空间尺度大于分子;PM2.5是指大气中直径小于或等于2.5μm的颗粒物,其空间尺度大于病毒;所以按照空间尺度由大到小排序为:PM2.5→冠状病毒→氧气分子→电子。

故选D。

8.下列说法不正确的是( )

A.物质是由分子组成的,而且组成物质的分子在不断地运动

B.物质有固、液、气三种状态,物质所处的不同状态与分子的运动情况有关

C.尘土满天说明分子在不断地运动

D.原子是由原子核和核外电子组成的

【答案】C

【解析】

A.物质是由分子组成的,而且组成物质的分子在不断地做无规则运动,故A正确,不符合题意;

B.自然界中的物质有固态、液态、气态三种状态,物质所处的不同状态与分子的运动情况有关,故B正确,不符合题意;

C.分子是肉眼看不见的,尘土满天是机械运动,不能说明分子在不断地运动,故C不正确,符合题意;

D.分子是由原子组成的,原子是由原子核和核外电子组成,故D正确,不符合题意。

故选C。

二、填空题

9.19世纪末,英国物理学家汤姆生发现了比原子小得多的带负电荷的粒子,从而揭示了原子是有结构的;1911年,卢瑟福建立了原子核式结构模型,该模型认为:原子是由原子核和核外___________组成;后来人们又发现原子核是由___________和___________组成。

【答案】 电子 质子 中子

【解析】

[1][2][3]1911年,卢瑟福建立了原子核式结构模型,该模型认为:原子是由原子核和核外电子组成;后来人们又发现原子核是由质子和中子组成的。

10.1911年,卢瑟福提出了原子核式结构模型,原子是由带正电的___________和核外带负电的电子构成;比质子和中子空间尺度更小的粒子是___________。

【答案】 原子核 夸克

【解析】

[1]原子是由原子核和核外电子组成的,其中原子核带正电,电子带负电

[2]原子核由质子和中子构成,质子和中子由夸克构成,即比质子和中子空间尺度更小的粒子是夸克。

11.物质是由分子组成的,分子又是由原子组成的,原子的中心是___________,周围有___________绕其运动,原子不带电是因为___________;科学家对原子的结构进行猜想和实验,并提出了多种模型。在如图所示的两种模型中___________ (选填“A”和“B”)是卢瑟福提出的原子模型。

【答案】 原子核 电子 在原子中核内质子数等于等于核外电子数 B

【解析】

[1][2]组成物质的原子由位于原子中心的原子核和绕核运动的电子组成。

[3]原子是由原子核和带负电的核外电子构成,原子核又由不带电的中子和带正电的质子组成,由于核内质子所带正电荷与核外电子所带负电荷数量相等,电性相反,所以整个原子对外不显电性。

[4]由图可知B模型是原子的核式结构模型,是由卢瑟福提出的。

12.卢瑟福的粒子散射实验是近代科学发展史上最重要的物理实验之一,他为建立原子的核式结构模型奠定了实验基础,如图所示是实验中粒子通过金原子核附近时的运动轨迹示意图代表粒子,通过示意图可以判断出粒子带___________电。

【答案】正

【解析】

原子核带正电,由图知,粒子靠近原子核时由于被排斥而改变运动方向。由于同种电荷相互排斥,所以可以判断出粒子带正电。

13.1911年,卢瑟福建立了原子的核式结构模型,原子核位于原子的中心,电子绕核高速运转。原子内部空间分布上,原子核占据了______(选填“绝大部分”或“很小部分”)空间;质量分布上,原子核占据了______(选填“绝大部分”或“很小部分”)质量。

【答案】 很小部分 绝大部分

【解析】

[1][2]原子是由位于中心带正电的原子核和绕原子核高速运动的带负电电子构成;原子内部空间分布上,原子核占据了很小空间,原子的质量几乎全部集中在直径很小的核心区域原子核上。

14.在探索微小粒子的历程中,科学家们用一系列高能物理实验证实了大量微小粒子的存在。在原子、夸克、质子、分子、α粒子等微观粒子中,空间尺度最小的是______。如图,原子的核式结构模型与太阳系的结构最为接近,带负电的___________在不同的轨道上绕着中心运动,就像地球绕着太阳运动一样。

【答案】 夸克 电子

【解析】

[1]物质由分子、原子构成,原子由原子核和核外电子构成,原子核由质子和中子构成,质子和中子由夸克构成;α粒子是氦的原子核。故以上粒子空间尺寸最小的是夸克。

[2]原子的核式结构模型与太阳系的结构最为接近,带正电的原子核类似太阳,核外带负电的电子类似行星。

15.如图所示是碳原子的结构示意图。在通常情况下,原子核带的________电荷与核外电子所带的_______电荷在数量上相等,因此整个原子对外不显电性。

【答案】 正 负

【解析】

【分析】

根据原子的构成,原子中各微粒的带电情况和数量关系回答本题。

[1][2]原子由带正电荷的原子核和核外带负电的电子构成,原子核是由带正电的质子与不带电的中子构成,原子核所带的电荷数与核外电子所带的电荷数相等,电性相反,所以整个原子不显电性。

16.在物理学研究过程中,经常通过建立模型来加快对问题的研究.那么建立模型的依据是______.图中是三个设想的原子模型.能反映卢瑟福的原子行星模型的图是______.

【答案】 实验 B

【解析】

[1]物理学中经常要建立物理模型,物理模型的建立的依据是人类通过观察发现的客观事实或者是通过实验得出的实验现象;

[2]人类对原子的认识过程中,有两个著名的模型,一为汤姆逊确定的葡萄干蛋糕模型; 另一模型为卢瑟福建立的行星模型,即原子核处于原子的中心,电子绕原子核做圆周运动,B图为该种模型,故B符合题意.

三、实验题

17.学习了分子的有关知识后,汪欢同学提出这样一个问题:分子的运动快慢和哪些因素有关?

在观察研究的基础上,他们提出了以下两种猜想:

猜想一:分子运动快慢与物质的温度有关;

猜想二:分子运动快慢与物质的种类有关.

为了验证猜想一是否正确,汪欢等同学进行了如下实验:

取来相同的两只烧杯,在其中放入质量相等的冷水和热水,并各滴一滴红墨水,观察两杯水颜色变化的快慢.

汪欢等同学通过分析归纳,总结得出了分子的运动快慢和温度之间的关系.

(1)实验中观察到的现象是___________,得出的结论是_______.

(2)实验过程中所运用的探究方法是_____.

【答案】 热水杯中水颜色变化快 温度越高,分子无规则运动越剧烈 控制变量法

【解析】

【分析】

扩散现象是指不同物质的分子在相互接触时彼此进入对方的现象;当所研究的问题受多个因素的影响时,需控制变量逐个研究,据此即可解答.

(1)根据题意知道,得出了分子的运动快慢和温度之间的关系;即观察到的现象应是:在质量相同的冷水和热水中,各滴人一滴红墨水,温度高的那杯水中的颜色变化得快一些,说明温度越高,分子无规则运动越剧烈;

(2)水中颜色变化快慢受水温、水的多少等多个因素影响,根据实验过程知道,实验中控制水温不同而其它因素相同,影响水的颜色变化的因素就是水的温度,这是采用了控制变量法;

【点睛】

本题考查的是扩散现象与温度关系的了解和掌握,注意控制变量法的应用,是一道基础题,难度不大.

18.回顾我们观察过的实验,请回答下列问题:

(1)如图甲所示,抽掉玻璃板后,二氧化氮气体和空气混合在一起颜色变得均匀;如图乙所示,在量筒里盛适量清水,水下面注入硫酸铜溶液,开始时,两者之间有明显的界面,静置几天后,界面变得模糊不清了.这两个实验演示的是________现象,这类现象表明______.

(2)把一块表面很干净的玻璃板水平地挂在弹簧测力计下(如图丙所示),读出弹簧测力计的示数;手持弹簧测力计上端,将玻璃板放到恰好与水槽内水面相接触的位置(如图丁所示),并慢慢向上提弹簧测力计,玻璃板未离开水面,弹簧测力计的示数________,原因是_____.

【答案】 扩散 一切物质的分子都在不停地做无规则运动 增大 玻璃分子与水分子间存在引力

【解析】

不同物质组成的物体相互接触时彼此进入对方的现象是扩散,扩散现象表明一切物质的分子都在不停地做无规则运动,分子间存在斥力和引力;

(1)甲图,二氧化氮的分子扩散到空气中,乙图硫酸铜分子扩散到水中,这些都是扩散现象.(2)因为玻璃和水接触在一起,并且玻璃分子和水分子间的距离在引力作用的范围内,故水分子和玻璃分子之间存在相互作用的引力,故向上拉玻璃板时,弹簧测力计的读数将变大;

【点睛】

发生扩散的两个物体必须是不同物质组成的物体,相同物质组成的不同物体之间是不能发生扩散现象的;物质是由分子组成的,分子在不停地做无规则运动,分子之间存在着相互作用的引力和斥力.

一、单选题

1.对原子核的一些说法,观点错误的是( )

A.原子的中心是原子核,原子核周围有一定数目的电子在核外运动

B.原子核由质子和中子组成,质子带正电,其电荷量跟电子电荷量相等,中子不带电

C.质子的质量大约是电子质量的1.836倍,中子和质子的质量几乎相等

D.中子和质子依靠强大的核力紧密结合在一起,原子核十分牢固

2.在“探究水沸腾时温度变化的特点”中,用水银温度计测量水温。水温升高时,温度计内有关水银的物理量,减小的是( )

A.质量 B.体积 C.密度 D.原子数

3.在下列科学家中,对发现电子作出重大贡献的是( )

A.卢瑟福 B.阿伏加德罗 C.汤姆孙 D.道尔顿

4.下列各项排列中,按照尺度的数量级比较最小的是( )

A.PM2.5 B.原子 C.夸克 D.电子

5.关于原子和原子结构,下列说法中正确的是( )

A.原子是由原子核和核外电子构成的

B.原子的质量都集中在电子上

C.原子不可再分

D.原子结构类似实心球

6.一百多年来,科学家们一直在微观世界领域不懈地探索着。下列微粒按空间尺度从大到小排列的顺序是( )

A.分子;质子;电子;原子 B.分子;原子;原子核;中子

C.原子核;电子;质子;分子 D.分子;原子;电子;原子核

7.2020年注定不平凡,在抗击新冠疫情期间,全民佩戴口罩可以阻挡搭载冠状病毒的飞沫。已知新冠病毒直径大小在10-7m左右,我们熟知的PM2.5指的是直径小于等于2.5μm的颗粒物,下列按照空间尺度由大到小排序正确的是( )

A.PM2.5→氧气分子→冠状病毒→电子 B.氧气分子→PM2.5→电子→冠状病毒

C.氧气分子→冠状病毒→PM2.5→电子 D.PM2.5→冠状病毒→氧气分子一电子

8.下列说法不正确的是( )

A.物质是由分子组成的,而且组成物质的分子在不断地运动

B.物质有固、液、气三种状态,物质所处的不同状态与分子的运动情况有关

C.尘土满天说明分子在不断地运动

D.原子是由原子核和核外电子组成的

二、填空题

9.19世纪末,英国物理学家汤姆生发现了比原子小得多的带负电荷的粒子,从而揭示了原子是有结构的;1911年,卢瑟福建立了原子核式结构模型,该模型认为:原子是由原子核和核外___________组成;后来人们又发现原子核是由___________和___________组成。

10.1911年,卢瑟福提出了原子核式结构模型,原子是由带正电的___________和核外带负电的电子构成;比质子和中子空间尺度更小的粒子是___________。

11.物质是由分子组成的,分子又是由原子组成的,原子的中心是___________,周围有___________绕其运动,原子不带电是因为___________;科学家对原子的结构进行猜想和实验,并提出了多种模型。在如图所示的两种模型中___________ (选填“A”和“B”)是卢瑟福提出的原子模型。

12.卢瑟福的粒子散射实验是近代科学发展史上最重要的物理实验之一,他为建立原子的核式结构模型奠定了实验基础,如图所示是实验中粒子通过金原子核附近时的运动轨迹示意图代表粒子,通过示意图可以判断出粒子带___________电。

13.1911年,卢瑟福建立了原子的核式结构模型,原子核位于原子的中心,电子绕核高速运转。原子内部空间分布上,原子核占据了______(选填“绝大部分”或“很小部分”)空间;质量分布上,原子核占据了______(选填“绝大部分”或“很小部分”)质量。

14.在探索微小粒子的历程中,科学家们用一系列高能物理实验证实了大量微小粒子的存在。在原子、夸克、质子、分子、α粒子等微观粒子中,空间尺度最小的是______。如图,原子的核式结构模型与太阳系的结构最为接近,带负电的___________在不同的轨道上绕着中心运动,就像地球绕着太阳运动一样。

15.如图所示是碳原子的结构示意图。在通常情况下,原子核带的________电荷与核外电子所带的_______电荷在数量上相等,因此整个原子对外不显电性。

16.在物理学研究过程中,经常通过建立模型来加快对问题的研究.那么建立模型的依据是______.图中是三个设想的原子模型.能反映卢瑟福的原子行星模型的图是______.

三、实验题

17.学习了分子的有关知识后,汪欢同学提出这样一个问题:分子的运动快慢和哪些因素有关?

在观察研究的基础上,他们提出了以下两种猜想:

猜想一:分子运动快慢与物质的温度有关;

猜想二:分子运动快慢与物质的种类有关.

为了验证猜想一是否正确,汪欢等同学进行了如下实验:

取来相同的两只烧杯,在其中放入质量相等的冷水和热水,并各滴一滴红墨水,观察两杯水颜色变化的快慢.

汪欢等同学通过分析归纳,总结得出了分子的运动快慢和温度之间的关系.

(1)实验中观察到的现象是___________,得出的结论是_______.

(2)实验过程中所运用的探究方法是_____.

18.回顾我们观察过的实验,请回答下列问题:

(1)如图甲所示,抽掉玻璃板后,二氧化氮气体和空气混合在一起颜色变得均匀;如图乙所示,在量筒里盛适量清水,水下面注入硫酸铜溶液,开始时,两者之间有明显的界面,静置几天后,界面变得模糊不清了.这两个实验演示的是________现象,这类现象表明______.

(2)把一块表面很干净的玻璃板水平地挂在弹簧测力计下(如图丙所示),读出弹簧测力计的示数;手持弹簧测力计上端,将玻璃板放到恰好与水槽内水面相接触的位置(如图丁所示),并慢慢向上提弹簧测力计,玻璃板未离开水面,弹簧测力计的示数________,原因是_____.

10.3 “解剖”原子

一、单选题

1.对原子核的一些说法,观点错误的是( )

A.原子的中心是原子核,原子核周围有一定数目的电子在核外运动

B.原子核由质子和中子组成,质子带正电,其电荷量跟电子电荷量相等,中子不带电

C.质子的质量大约是电子质量的1.836倍,中子和质子的质量几乎相等

D.中子和质子依靠强大的核力紧密结合在一起,原子核十分牢固

【答案】C

【解析】

A.原子的中心是原子核,原子核周围有一定数目的电子在核外运动。故A正确,不符合题意;

B.原子核由质子和中子组成,质子带正电,其电荷量跟电子电荷量相等,中子不带电。故B正确,不符合题意;

C.质子的质量大约是电子质量的1836倍。中子和质子的质量几乎相等。故C错误,符合题意;

D.中子和质子依靠强大的核力紧密结合在一起,原子核十分牢固。故D正确,不符合题意。

故选C。

2.在“探究水沸腾时温度变化的特点”中,用水银温度计测量水温。水温升高时,温度计内有关水银的物理量,减小的是( )

A.质量 B.体积 C.密度 D.原子数

【答案】C

【解析】

水温升高时,温度计内水银的质量不变,体积会变大,由可知,水银的密度会变小;水银的质量不变,则水银的原子数不会改变;故C符合题意,ABD不符合题意。

故选C。

3.在下列科学家中,对发现电子作出重大贡献的是( )

A.卢瑟福 B.阿伏加德罗 C.汤姆孙 D.道尔顿

【答案】C

【解析】

A.卢瑟福做了阿尔法粒子的散射实验,证明了原子内部存在空间,故A不符合题意;

B.阿伏加德罗的突出贡献是提出分子假说,故B不符合题意;

C.汤姆孙提出电磁质量、发现电子、进行原子结构的现代理论和极燧射线的研究,故C不符合题意;

D.道尔顿创立了原子学说,故D不符合题意。

故选C。

4.下列各项排列中,按照尺度的数量级比较最小的是( )

A.PM2.5 B.原子 C.夸克 D.电子

【答案】C

【解析】

PM2.5指大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物,属于物体,因此它的尺度最大。大部分物质由分子构成,分子由原子构成,原子由原子核和核外电子构成,原子核由质子和中子构成,质子和中子又由夸克构成,所以按照尺度的数量级比较最小的是夸克。故ABD不符合题意,C符合题意。

故选C。

5.关于原子和原子结构,下列说法中正确的是( )

A.原子是由原子核和核外电子构成的

B.原子的质量都集中在电子上

C.原子不可再分

D.原子结构类似实心球

【答案】A

【解析】

A.原子是由原子核和绕原子核转动的核外电子组成的,故A正确;

B.原子的质量都集中在原子核上,故B错误;

C.原子可以再往下分为原子核和核外电子,故C错误;

D.原子结构是核式结构,原子核和核外电子之间有很大的空间,所以原子并不类似于实心球,故D错误。

故选A。

6.一百多年来,科学家们一直在微观世界领域不懈地探索着。下列微粒按空间尺度从大到小排列的顺序是( )

A.分子;质子;电子;原子 B.分子;原子;原子核;中子

C.原子核;电子;质子;分子 D.分子;原子;电子;原子核

【答案】B

【解析】

人们首先认识了分子,后来卢瑟福建立了原子的核式结构模型,即原子由原子核和核外电子组成,随后人们又认识到原子核由质子和中子组成;所以按空间尺度从大到小顺序是:分子、原子、原子核、中子,故B符合题意,ACD不符合题意。

故选B。

7.2020年注定不平凡,在抗击新冠疫情期间,全民佩戴口罩可以阻挡搭载冠状病毒的飞沫。已知新冠病毒直径大小在10-7m左右,我们熟知的PM2.5指的是直径小于等于2.5μm的颗粒物,下列按照空间尺度由大到小排序正确的是( )

A.PM2.5→氧气分子→冠状病毒→电子 B.氧气分子→PM2.5→电子→冠状病毒

C.氧气分子→冠状病毒→PM2.5→电子 D.PM2.5→冠状病毒→氧气分子一电子

【答案】D

【解析】

质子和中子构成原子核,电子和原子核构成原子,所以电子的空间尺度远小于分子的空间尺度;病毒直径大小在

10-7m=10-7×106μm=0.1μm

左右,空间尺度大于分子;PM2.5是指大气中直径小于或等于2.5μm的颗粒物,其空间尺度大于病毒;所以按照空间尺度由大到小排序为:PM2.5→冠状病毒→氧气分子→电子。

故选D。

8.下列说法不正确的是( )

A.物质是由分子组成的,而且组成物质的分子在不断地运动

B.物质有固、液、气三种状态,物质所处的不同状态与分子的运动情况有关

C.尘土满天说明分子在不断地运动

D.原子是由原子核和核外电子组成的

【答案】C

【解析】

A.物质是由分子组成的,而且组成物质的分子在不断地做无规则运动,故A正确,不符合题意;

B.自然界中的物质有固态、液态、气态三种状态,物质所处的不同状态与分子的运动情况有关,故B正确,不符合题意;

C.分子是肉眼看不见的,尘土满天是机械运动,不能说明分子在不断地运动,故C不正确,符合题意;

D.分子是由原子组成的,原子是由原子核和核外电子组成,故D正确,不符合题意。

故选C。

二、填空题

9.19世纪末,英国物理学家汤姆生发现了比原子小得多的带负电荷的粒子,从而揭示了原子是有结构的;1911年,卢瑟福建立了原子核式结构模型,该模型认为:原子是由原子核和核外___________组成;后来人们又发现原子核是由___________和___________组成。

【答案】 电子 质子 中子

【解析】

[1][2][3]1911年,卢瑟福建立了原子核式结构模型,该模型认为:原子是由原子核和核外电子组成;后来人们又发现原子核是由质子和中子组成的。

10.1911年,卢瑟福提出了原子核式结构模型,原子是由带正电的___________和核外带负电的电子构成;比质子和中子空间尺度更小的粒子是___________。

【答案】 原子核 夸克

【解析】

[1]原子是由原子核和核外电子组成的,其中原子核带正电,电子带负电

[2]原子核由质子和中子构成,质子和中子由夸克构成,即比质子和中子空间尺度更小的粒子是夸克。

11.物质是由分子组成的,分子又是由原子组成的,原子的中心是___________,周围有___________绕其运动,原子不带电是因为___________;科学家对原子的结构进行猜想和实验,并提出了多种模型。在如图所示的两种模型中___________ (选填“A”和“B”)是卢瑟福提出的原子模型。

【答案】 原子核 电子 在原子中核内质子数等于等于核外电子数 B

【解析】

[1][2]组成物质的原子由位于原子中心的原子核和绕核运动的电子组成。

[3]原子是由原子核和带负电的核外电子构成,原子核又由不带电的中子和带正电的质子组成,由于核内质子所带正电荷与核外电子所带负电荷数量相等,电性相反,所以整个原子对外不显电性。

[4]由图可知B模型是原子的核式结构模型,是由卢瑟福提出的。

12.卢瑟福的粒子散射实验是近代科学发展史上最重要的物理实验之一,他为建立原子的核式结构模型奠定了实验基础,如图所示是实验中粒子通过金原子核附近时的运动轨迹示意图代表粒子,通过示意图可以判断出粒子带___________电。

【答案】正

【解析】

原子核带正电,由图知,粒子靠近原子核时由于被排斥而改变运动方向。由于同种电荷相互排斥,所以可以判断出粒子带正电。

13.1911年,卢瑟福建立了原子的核式结构模型,原子核位于原子的中心,电子绕核高速运转。原子内部空间分布上,原子核占据了______(选填“绝大部分”或“很小部分”)空间;质量分布上,原子核占据了______(选填“绝大部分”或“很小部分”)质量。

【答案】 很小部分 绝大部分

【解析】

[1][2]原子是由位于中心带正电的原子核和绕原子核高速运动的带负电电子构成;原子内部空间分布上,原子核占据了很小空间,原子的质量几乎全部集中在直径很小的核心区域原子核上。

14.在探索微小粒子的历程中,科学家们用一系列高能物理实验证实了大量微小粒子的存在。在原子、夸克、质子、分子、α粒子等微观粒子中,空间尺度最小的是______。如图,原子的核式结构模型与太阳系的结构最为接近,带负电的___________在不同的轨道上绕着中心运动,就像地球绕着太阳运动一样。

【答案】 夸克 电子

【解析】

[1]物质由分子、原子构成,原子由原子核和核外电子构成,原子核由质子和中子构成,质子和中子由夸克构成;α粒子是氦的原子核。故以上粒子空间尺寸最小的是夸克。

[2]原子的核式结构模型与太阳系的结构最为接近,带正电的原子核类似太阳,核外带负电的电子类似行星。

15.如图所示是碳原子的结构示意图。在通常情况下,原子核带的________电荷与核外电子所带的_______电荷在数量上相等,因此整个原子对外不显电性。

【答案】 正 负

【解析】

【分析】

根据原子的构成,原子中各微粒的带电情况和数量关系回答本题。

[1][2]原子由带正电荷的原子核和核外带负电的电子构成,原子核是由带正电的质子与不带电的中子构成,原子核所带的电荷数与核外电子所带的电荷数相等,电性相反,所以整个原子不显电性。

16.在物理学研究过程中,经常通过建立模型来加快对问题的研究.那么建立模型的依据是______.图中是三个设想的原子模型.能反映卢瑟福的原子行星模型的图是______.

【答案】 实验 B

【解析】

[1]物理学中经常要建立物理模型,物理模型的建立的依据是人类通过观察发现的客观事实或者是通过实验得出的实验现象;

[2]人类对原子的认识过程中,有两个著名的模型,一为汤姆逊确定的葡萄干蛋糕模型; 另一模型为卢瑟福建立的行星模型,即原子核处于原子的中心,电子绕原子核做圆周运动,B图为该种模型,故B符合题意.

三、实验题

17.学习了分子的有关知识后,汪欢同学提出这样一个问题:分子的运动快慢和哪些因素有关?

在观察研究的基础上,他们提出了以下两种猜想:

猜想一:分子运动快慢与物质的温度有关;

猜想二:分子运动快慢与物质的种类有关.

为了验证猜想一是否正确,汪欢等同学进行了如下实验:

取来相同的两只烧杯,在其中放入质量相等的冷水和热水,并各滴一滴红墨水,观察两杯水颜色变化的快慢.

汪欢等同学通过分析归纳,总结得出了分子的运动快慢和温度之间的关系.

(1)实验中观察到的现象是___________,得出的结论是_______.

(2)实验过程中所运用的探究方法是_____.

【答案】 热水杯中水颜色变化快 温度越高,分子无规则运动越剧烈 控制变量法

【解析】

【分析】

扩散现象是指不同物质的分子在相互接触时彼此进入对方的现象;当所研究的问题受多个因素的影响时,需控制变量逐个研究,据此即可解答.

(1)根据题意知道,得出了分子的运动快慢和温度之间的关系;即观察到的现象应是:在质量相同的冷水和热水中,各滴人一滴红墨水,温度高的那杯水中的颜色变化得快一些,说明温度越高,分子无规则运动越剧烈;

(2)水中颜色变化快慢受水温、水的多少等多个因素影响,根据实验过程知道,实验中控制水温不同而其它因素相同,影响水的颜色变化的因素就是水的温度,这是采用了控制变量法;

【点睛】

本题考查的是扩散现象与温度关系的了解和掌握,注意控制变量法的应用,是一道基础题,难度不大.

18.回顾我们观察过的实验,请回答下列问题:

(1)如图甲所示,抽掉玻璃板后,二氧化氮气体和空气混合在一起颜色变得均匀;如图乙所示,在量筒里盛适量清水,水下面注入硫酸铜溶液,开始时,两者之间有明显的界面,静置几天后,界面变得模糊不清了.这两个实验演示的是________现象,这类现象表明______.

(2)把一块表面很干净的玻璃板水平地挂在弹簧测力计下(如图丙所示),读出弹簧测力计的示数;手持弹簧测力计上端,将玻璃板放到恰好与水槽内水面相接触的位置(如图丁所示),并慢慢向上提弹簧测力计,玻璃板未离开水面,弹簧测力计的示数________,原因是_____.

【答案】 扩散 一切物质的分子都在不停地做无规则运动 增大 玻璃分子与水分子间存在引力

【解析】

不同物质组成的物体相互接触时彼此进入对方的现象是扩散,扩散现象表明一切物质的分子都在不停地做无规则运动,分子间存在斥力和引力;

(1)甲图,二氧化氮的分子扩散到空气中,乙图硫酸铜分子扩散到水中,这些都是扩散现象.(2)因为玻璃和水接触在一起,并且玻璃分子和水分子间的距离在引力作用的范围内,故水分子和玻璃分子之间存在相互作用的引力,故向上拉玻璃板时,弹簧测力计的读数将变大;

【点睛】

发生扩散的两个物体必须是不同物质组成的物体,相同物质组成的不同物体之间是不能发生扩散现象的;物质是由分子组成的,分子在不停地做无规则运动,分子之间存在着相互作用的引力和斥力.