高考生物二轮复习微专题学案:6 变异在农业生产中的应用(含解析)

文档属性

| 名称 | 高考生物二轮复习微专题学案:6 变异在农业生产中的应用(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-02-19 17:52:55 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

高考生物二轮复习微专题学案

6 变异在农业生产中的应用

背景关联:生物育种是利用可遗传变异,结合遗传学、细胞生物学、现代生物工程技术等方法、原理培育生物新品种的过程。

生物育种,首先需要考虑的问题是为什么要育种,育种目的一般是改良作物品种,提高粮食产量。

再从生物育种的过程来看,需要综合利用多种生物学技术手段,需要学生在必备知识的基础上,综合运用生物学核心素养,去具体解决实际问题。试题设计上能比较好地调和“基础性、综合性、应用性、创新性”。

由此可见,以变异与生物育种作为命题素材,能全面契合《中国高考评价体系》提出的“一核四层四翼”的考查评价体系,所以备受高考命题专家的青睐。

从历年真题来看,变异与生物育种类试题,往往采取“起承转合”的模式:以生物育种目的作为“起始”,“顺承”介绍科研工作者做了哪些工作,“转而”围绕这些工作进行具体设问,最后“综合”生物学知识,解释某些具体现象,或者设计实验解决科研工作者新提出或还未完成的问题。

以变异与育种为背景,考查必备知识

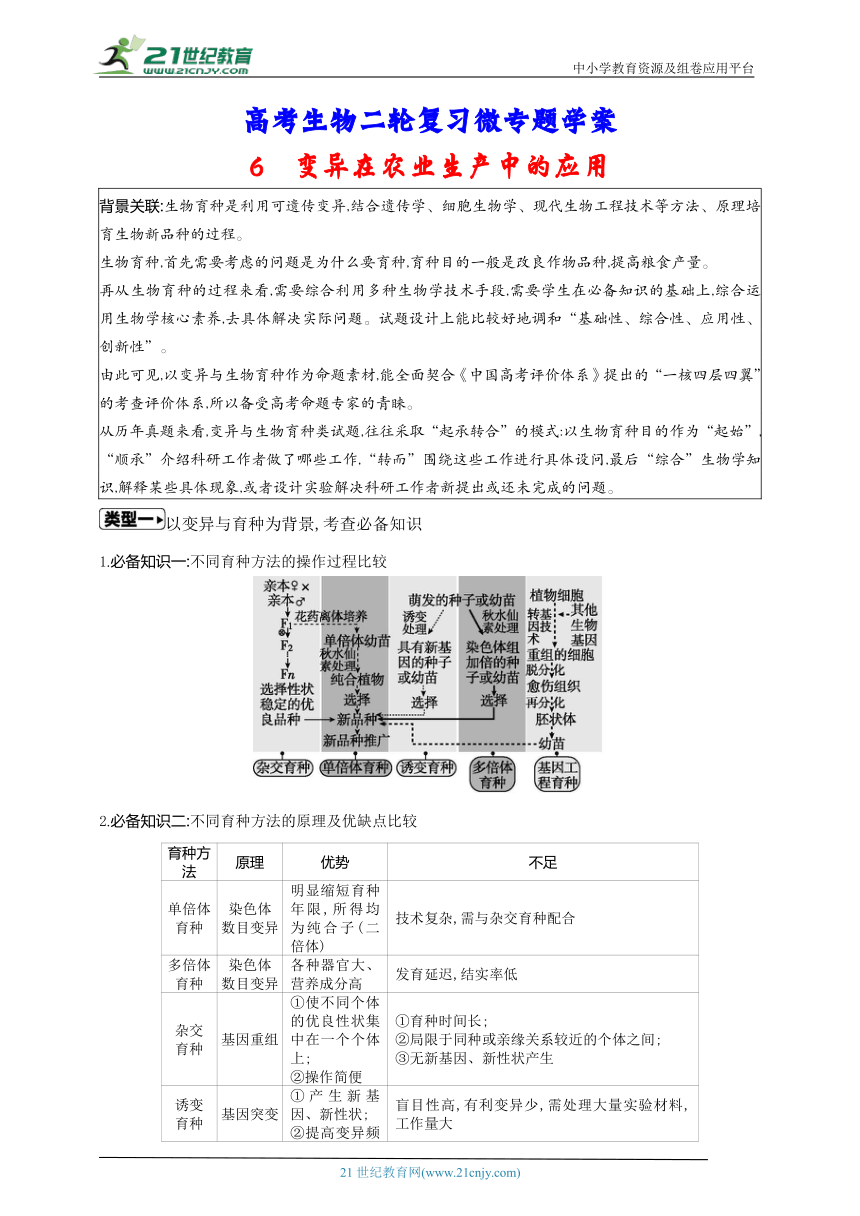

1.必备知识一:不同育种方法的操作过程比较

2.必备知识二:不同育种方法的原理及优缺点比较

育种方法 原理 优势 不足

单倍体 育种 染色体 数目变异 明显缩短育种年限,所得均为纯合子(二倍体) 技术复杂,需与杂交育种配合

多倍体 育种 染色体 数目变异 各种器官大、营养成分高 发育延迟,结实率低

杂交 育种 基因重组 ①使不同个体的优良性状集中在一个个体上; ②操作简便 ①育种时间长; ②局限于同种或亲缘关系较近的个体之间; ③无新基因、新性状产生

诱变 育种 基因突变 ①产生新基因、新性状; ②提高变异频率,大幅度改良某些性状 盲目性高,有利变异少,需处理大量实验材料,工作量大

基因工 程育种 基因重组 ①定向地改造生物的遗传性状; ②克服远缘杂交不亲和的障碍 技术复杂,生物安全问题较多

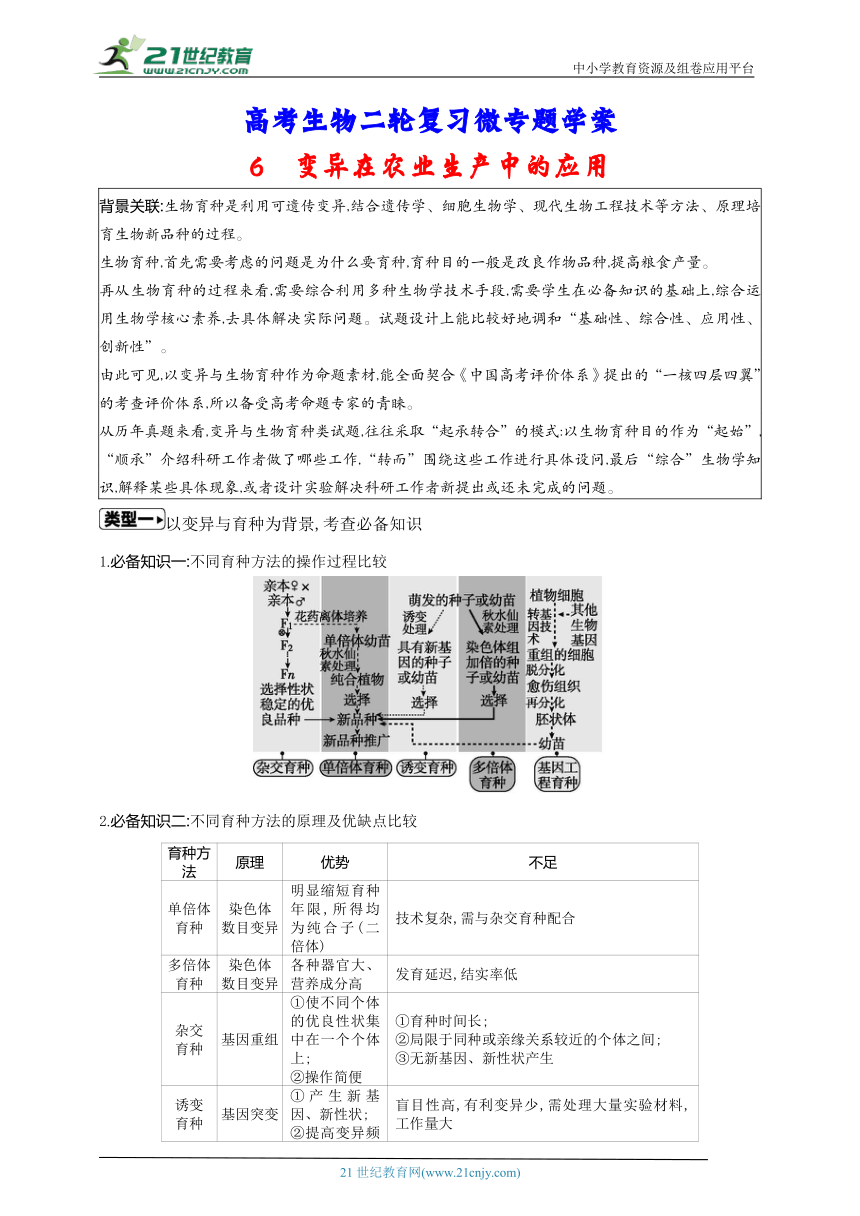

例1 [2023·广东卷] 鸡的卷羽(F)对片羽(f)为不完全显性,位于常染色体。Ff表现为半卷羽;体型正常(D)对矮小(d)为显性,位于Z染色体。卷羽鸡适应高温环境,矮小鸡饲料利用率高。为培育耐热节粮型种鸡以实现规模化生产,研究人员拟通过杂交将d基因引入广东特色肉鸡“粤西卷羽鸡”,育种过程见图。下列分析错误的是 ( )

A.正交和反交获得F1个体表型和亲本不一样

B.分别从F1群体Ⅰ和Ⅱ中选择亲本可以避免近交衰退

C.为缩短育种时间应从F1群体Ⅰ中选择父本进行杂交

D.F2中可获得目的性状能够稳定遗传的种鸡

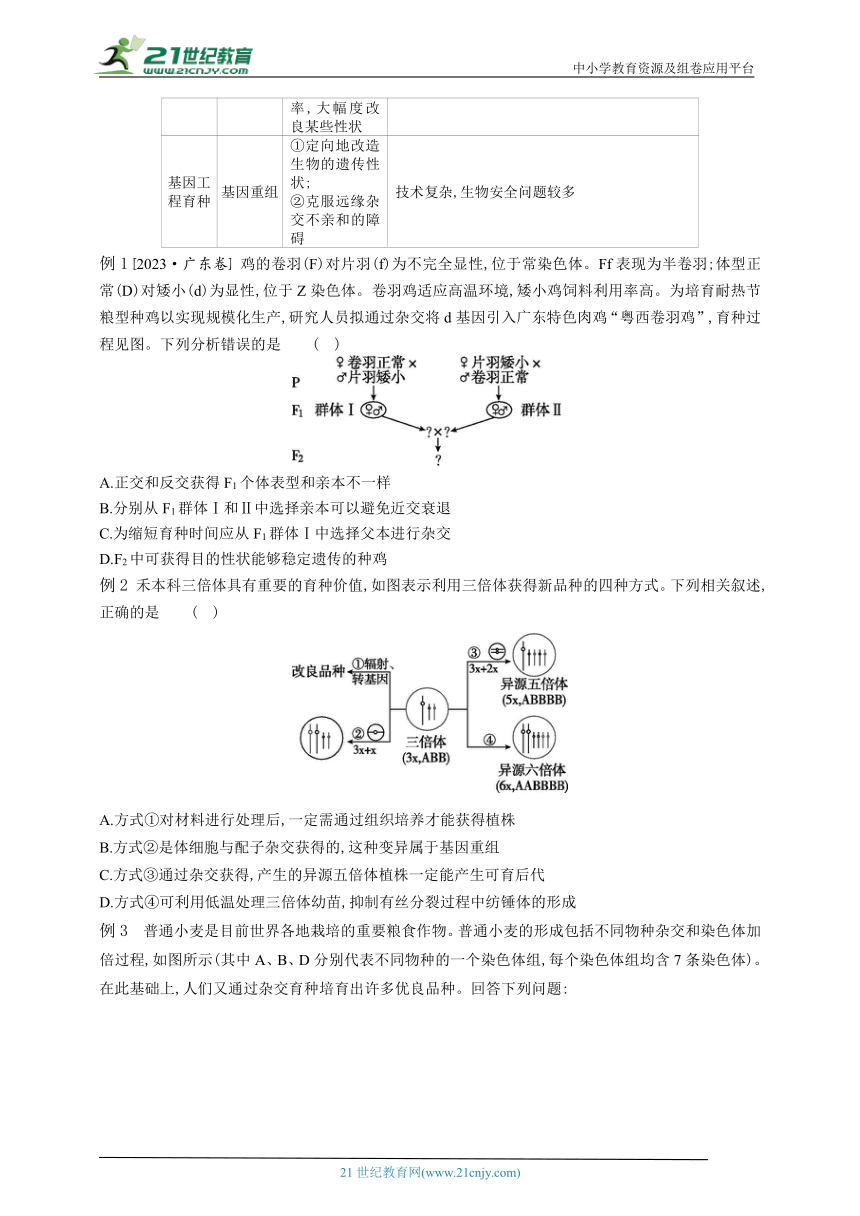

例2 禾本科三倍体具有重要的育种价值,如图表示利用三倍体获得新品种的四种方式。下列相关叙述,正确的是 ( )

A.方式①对材料进行处理后,一定需通过组织培养才能获得植株

B.方式②是体细胞与配子杂交获得的,这种变异属于基因重组

C.方式③通过杂交获得,产生的异源五倍体植株一定能产生可育后代

D.方式④可利用低温处理三倍体幼苗,抑制有丝分裂过程中纺锤体的形成

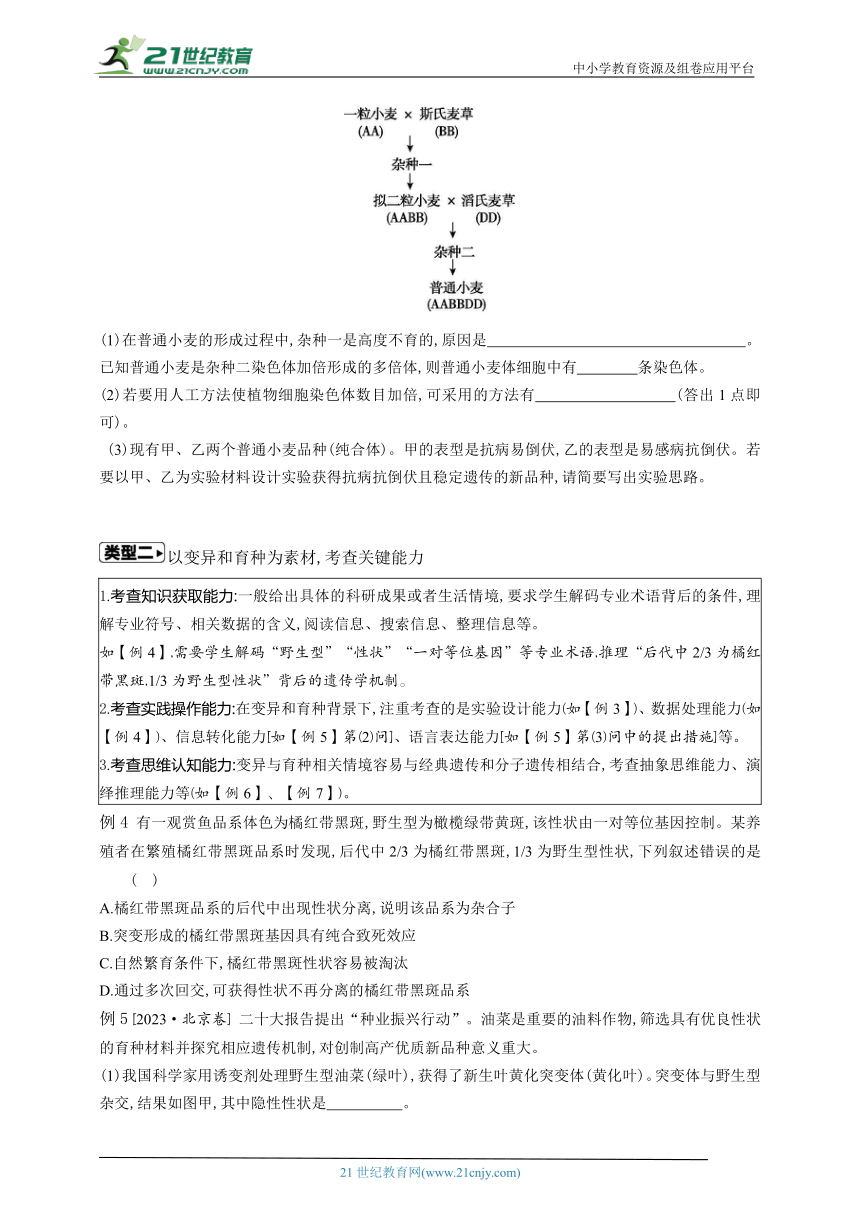

例3 普通小麦是目前世界各地栽培的重要粮食作物。普通小麦的形成包括不同物种杂交和染色体加倍过程,如图所示(其中A、B、D分别代表不同物种的一个染色体组,每个染色体组均含7条染色体)。在此基础上,人们又通过杂交育种培育出许多优良品种。回答下列问题:

(1)在普通小麦的形成过程中,杂种一是高度不育的,原因是 。已知普通小麦是杂种二染色体加倍形成的多倍体,则普通小麦体细胞中有 条染色体。

(2)若要用人工方法使植物细胞染色体数目加倍,可采用的方法有 (答出1点即可)。

(3)现有甲、乙两个普通小麦品种(纯合体)。甲的表型是抗病易倒伏,乙的表型是易感病抗倒伏。若要以甲、乙为实验材料设计实验获得抗病抗倒伏且稳定遗传的新品种,请简要写出实验思路。

以变异和育种为素材,考查关键能力

1.考查知识获取能力:一般给出具体的科研成果或者生活情境,要求学生解码专业术语背后的条件,理解专业符号、相关数据的含义,阅读信息、搜索信息、整理信息等。

如【例4】,需要学生解码“野生型”“性状”“一对等位基因”等专业术语,推理“后代中2/3为橘红带黑斑,1/3为野生型性状”背后的遗传学机制。

2.考查实践操作能力:在变异和育种背景下,注重考查的是实验设计能力(如【例3】)、数据处理能力(如【例4】)、信息转化能力[如【例5】第(2)问]、语言表达能力[如【例5】第(3)问中的提出措施]等。

3.考查思维认知能力:变异与育种相关情境容易与经典遗传和分子遗传相结合,考查抽象思维能力、演绎推理能力等(如【例6】、【例7】)。

例4 有一观赏鱼品系体色为橘红带黑斑,野生型为橄榄绿带黄斑,该性状由一对等位基因控制。某养殖者在繁殖橘红带黑斑品系时发现,后代中2/3为橘红带黑斑,1/3为野生型性状,下列叙述错误的是 ( )

A.橘红带黑斑品系的后代中出现性状分离,说明该品系为杂合子

B.突变形成的橘红带黑斑基因具有纯合致死效应

C.自然繁育条件下,橘红带黑斑性状容易被淘汰

D.通过多次回交,可获得性状不再分离的橘红带黑斑品系

例5 [2023·北京卷] 二十大报告提出“种业振兴行动”。油菜是重要的油料作物,筛选具有优良性状的育种材料并探究相应遗传机制,对创制高产优质新品种意义重大。

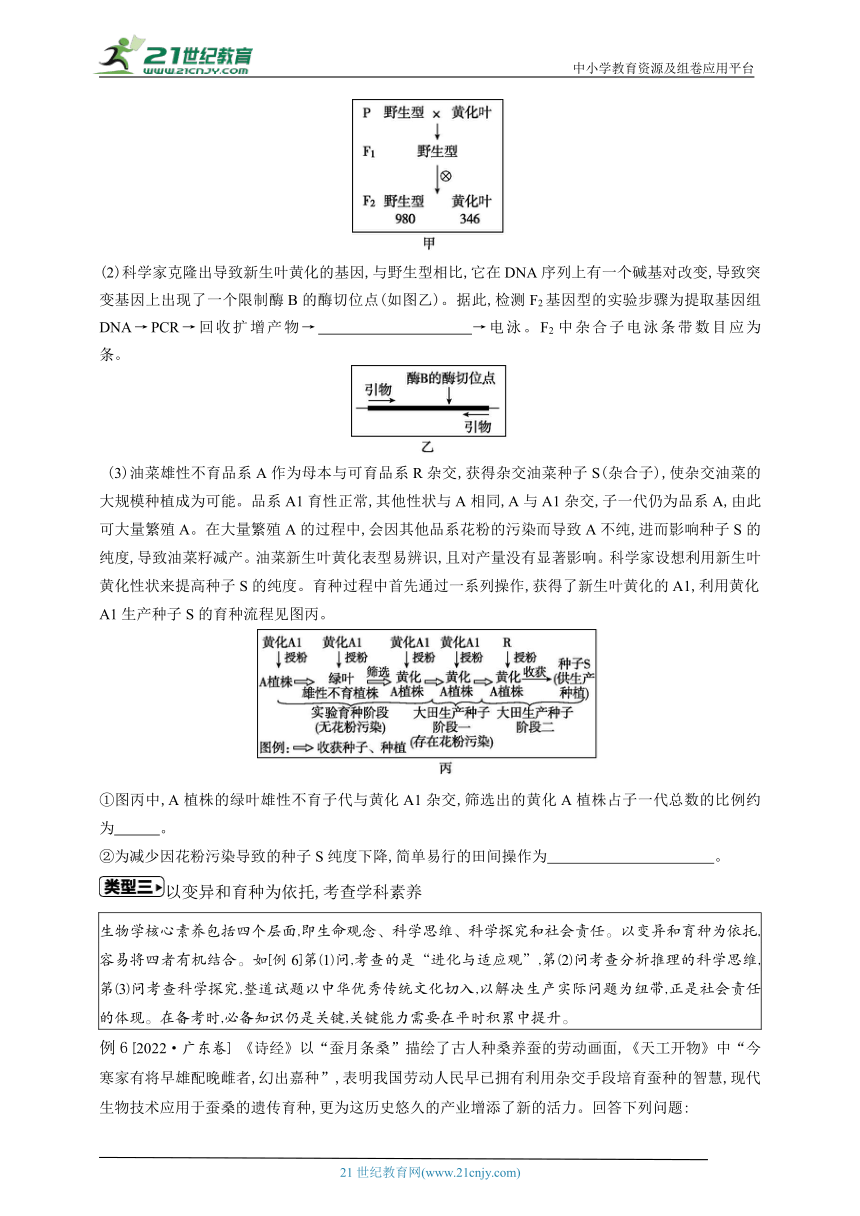

(1)我国科学家用诱变剂处理野生型油菜(绿叶),获得了新生叶黄化突变体(黄化叶)。突变体与野生型杂交,结果如图甲,其中隐性性状是 。

(2)科学家克隆出导致新生叶黄化的基因,与野生型相比,它在DNA序列上有一个碱基对改变,导致突变基因上出现了一个限制酶B的酶切位点(如图乙)。据此,检测F2基因型的实验步骤为提取基因组DNA→PCR→回收扩增产物→ →电泳。F2中杂合子电泳条带数目应为 条。

(3)油菜雄性不育品系A作为母本与可育品系R杂交,获得杂交油菜种子S(杂合子),使杂交油菜的大规模种植成为可能。品系A1育性正常,其他性状与A相同,A与A1杂交,子一代仍为品系A,由此可大量繁殖A。在大量繁殖A的过程中,会因其他品系花粉的污染而导致A不纯,进而影响种子S的纯度,导致油菜籽减产。油菜新生叶黄化表型易辨识,且对产量没有显著影响。科学家设想利用新生叶黄化性状来提高种子S的纯度。育种过程中首先通过一系列操作,获得了新生叶黄化的A1,利用黄化A1生产种子S的育种流程见图丙。

①图丙中,A植株的绿叶雄性不育子代与黄化A1杂交,筛选出的黄化A植株占子一代总数的比例约为 。

②为减少因花粉污染导致的种子S纯度下降,简单易行的田间操作为 。

以变异和育种为依托,考查学科素养

生物学核心素养包括四个层面,即生命观念、科学思维、科学探究和社会责任。以变异和育种为依托,容易将四者有机结合。如[例6]第(1)问,考查的是“进化与适应观”,第(2)问考查分析推理的科学思维,第(3)问考查科学探究,整道试题以中华优秀传统文化切入,以解决生产实际问题为纽带,正是社会责任的体现。在备考时,必备知识仍是关键,关键能力需要在平时积累中提升。

例6 [2022·广东卷] 《诗经》以“蚕月条桑”描绘了古人种桑养蚕的劳动画面,《天工开物》中“今寒家有将早雄配晚雌者,幻出嘉种”,表明我国劳动人民早已拥有利用杂交手段培育蚕种的智慧,现代生物技术应用于蚕桑的遗传育种,更为这历史悠久的产业增添了新的活力。回答下列问题:

(1)自然条件下蚕采食桑叶时,桑叶会合成蛋白酶抑制剂以抵御蚕的采食,蚕则分泌更多的蛋白酶以拮抗抑制剂的作用。桑与蚕相互作用并不断演化的过程称为 。

(2)家蚕的虎斑对非虎斑、黄茧对白茧、敏感对抗软化病为显性,三对性状均受常染色体上的单基因控制且独立遗传。现有上述三对基因均杂合的亲本杂交,F1中虎斑、白茧、抗软化病的家蚕比例是 ;若上述杂交亲本有8对,每只雌蚕平均产卵400枚,理论上可获得 只虎斑、白茧、抗软化病的纯合家蚕,用于留种。

(3)研究小组了解到:①雄蚕产丝量高于雌蚕;②家蚕的性别决定为ZW型;③卵壳的黑色(B)和白色(b)由常染色体上的一对基因控制;④黑壳卵经射线照射后携带B基因的染色体片段可转移到其他染色体上且能正常表达。为达到基于卵壳颜色实现持续分离雌雄,满足大规模生产对雄蚕需求的目的,该小组设计了一个诱变育种的方案。如图为方案实施流程及得到的部分结果。

统计多组实验结果后,发现大多数组别家蚕的性别比例与Ⅰ组相近,有两组(Ⅱ、Ⅲ)的性别比例非常特殊。综合以上信息进行分析:

①Ⅰ组所得雌蚕的B基因位于 染色体上。

②将Ⅱ组所得雌蚕与白壳卵雄蚕(bb)杂交,子代中雌蚕的基因型是 (如存在基因缺失,亦用b表示)。这种杂交模式可持续应用于生产实践中,其优势是在卵期通过卵壳颜色筛选即可达到分离雌雄的目的。

③尽管Ⅲ组所得黑壳卵全部发育成雄蚕,但其后代仍无法实现持续分离雌雄,不能满足生产需求,请简要说明理由。

例7 [2022·湖北卷节选] “端稳中国碗,装满中国粮”,为了育好中国种,科研人员在杂交育种与基因工程育种等领域开展了大量的研究。二倍体作物M的品系甲有抗虫、高产等多种优良性状,但甜度不高。为了改良品系甲,增加其甜度,育种工作者做了如下实验:

[实验一]遗传特性及杂交育种的研究

在种质资源库中选取乙、丙两个高甜度的品系,用三个纯合品系进行杂交实验,结果如下表。

杂交组合 F1表型 F2表型

甲×乙 不甜 1/4甜,3/4不甜

甲×丙 甜 3/4甜,1/4不甜

乙×丙 甜 13/16甜,3/16 不甜

[实验二]甜度相关基因的筛选

通过对甲、乙、丙三个品系转录的mRNA分析,发现基因S与作物M的甜度相关。

[实验三]转S基因新品系的培育

提取品系乙的mRNA, 通过基因重组技术,以Ti质粒为表达载体,以品系甲的叶片外植体为受体,培育出转S基因的新品系。

根据研究组的实验研究,回答下列问题:

(1)假设不甜植株的基因型为AAbb和Aabb,则乙、丙杂交的F2中表现为甜的植株基因型有 种。品系乙基因型为 。若用乙×丙中F2不甜的植株进行自交,F3中甜∶不甜比例为 。

(2)图中,能解释(1)中杂交实验结果的代谢途径有 。

高考生物二轮复习微专题学案

6 变异在农业生产中的应用(参考答案)

例1 C [解析] 分析题意可知,群体Ⅰ亲本的基因型为FFZDW×ffZdZd,群体Ⅱ亲本的基因型为ffZdW×FFZDZD,F1群体Ⅰ雌、雄个体基因型分别为FfZdW、FfZDZd,表型分别为半卷羽矮小、半卷羽正常;群体Ⅱ雌、雄个体基因型分别为FfZDW、FfZDZd,表型均为半卷羽正常。结合上述分析可知,正交和反交获得的F1个体表型和亲本不一样,A正确;近交衰退产生的原因是近交增加了有害基因纯合概率,导致个体适应能力下降,由于群体Ⅰ和Ⅱ的亲本不同,因此分别从F1群体Ⅰ和Ⅱ中选择亲本可以避免近交衰退,B正确;从F1群体Ⅰ中选择父本、从群体Ⅱ中选择母本进行杂交(FfZDZd×FfZDW),F2中不会出现具有目的性状的雄性个体,但从F1群体Ⅰ中选择母本、从F1群体Ⅱ中选择父本进行杂交(FfZdW×FfZDZd),F2中卷羽矮小雌鸡(FFZdW)和卷羽矮小雄鸡(FFZdZd)即为目的性状能够稳定遗传的种鸡,C错误,D正确。

例2 D [解析] 对材料进行转基因之后,受体细胞需要植物组织培养才能获得植株,但是辐射对象如果是种子,正常种植即可,不需要植物组织培养,A错误;基因重组是指生物体进行有性生殖过程中,控制不同性状的基因重新组合,基因重组发生在减数第一次分裂前期(染色体互换)和减数第一次分裂后期(非同源染色体自由组合),所以方式②不属于基因重组,B错误;杂交后产生的异源五倍体在减数分裂时会发生联会紊乱,无法产生配子,所以不可育,C错误;低温处理三倍体幼苗,可以抑制有丝分裂前期纺锤体形成,使染色体数目加倍,D正确。

例3 (1)无同源染色体,不能进行正常的减数分裂 42

(2)用秋水仙素处理

(3)甲、乙两个品种杂交,F1自交,选取F2中既抗病又抗倒伏且自交后代不发生性状分离的植株。

[解析] (1)杂种一含有的染色体组是AB,这两个染色体组中虽然每个染色体组都有7条染色体,但是它们来自两个不同的物种,在杂种一中没有同源染色体,在减数分裂中不能正常配对,无法形成正常配子,故杂种一高度不育。普通小麦是杂种二染色体数目加倍形成的多倍体,染色体组为AABBDD,有6个染色体组,共42条染色体。(2)人工诱导使植物细胞染色体数目加倍,可采用的方法有用秋水仙素处理或低温处理,其都可以抑制有丝分裂前期纺锤体的形成,从而使细胞的染色体数目加倍。(3)由题意可知,新品种小麦既要有甲品种抗病的性状又要有乙品种抗倒伏的性状,需要将甲、乙进行杂交,在F1自交后代中选择抗病抗倒伏的植株进行自交,淘汰掉会发生性状分离的杂合子,保留自交后代不发生性状分离的纯合个体,即是抗病抗倒伏且稳定遗传的新品种。

例4 D [解析] 橘红带黑斑品系的后代中出现性状分离,说明该品系为杂合子,A正确;因为橘红带黑斑品系后代中2/3为橘红带黑斑,1/3为野生型性状,推测出显性纯合子致死,即突变形成的橘红带黑斑基因具有纯合致死效应,B正确;由于橘红带黑斑基因具有纯合致死效应,自然繁育条件下,该显性基因的频率会逐渐下降,则橘红带黑斑性状容易被淘汰,C正确;橘红带黑斑基因显性纯合致死,则无论回交多少次,所得橘红带黑斑品系均为杂合子,D错误。

例5 (1)黄化叶

(2)用限制酶B处理 3

(3)①50% ②在开花前把田间出现的绿叶植株除去

[解析] (1)野生型油菜与黄化叶油菜进行杂交,后代都为野生型,由此可以推测黄化叶是隐性性状。(2)检测F2基因型的实验步骤为提取基因组DNA→PCR→回收扩增产物→用限制酶B处理→电泳。野生型基因电泳结果有一条带,黄化叶的基因电泳结果有两条带,则F2中杂合子电泳条带数目应为3条。(3)①设与绿叶、黄化叶有关的基因为A/a,则图丙中黄化A1的基因型为aa,A植株基因型为AA,则A植株的绿叶雄性不育子代(Aa)与黄化A1(aa)杂交,后代中一半黄化,一半绿叶,筛选出的黄化A植株占子一代总数的比例约为50%。②A不纯会影响种子S的纯度,为减少因花粉污染导致的种子S纯度下降,应在开花前把田间出现的绿叶植株除去。

例6 (1)协同进化

(2)3/64 50

(3)①常 ②bbZWB ③Ⅲ组所得黑壳卵雄蚕为杂合子(基因型为bbZBZ),与白壳卵雌蚕杂交,后代的黑壳卵和白壳卵中均既有雌性又有雄性,无法通过卵壳颜色区分性别。

[解析] (1)不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,这就是协同进化。因此桑与蚕相互作用并不断演化的过程称为协同进化。(2)设控制虎斑的基因用A表示,则非虎斑基因用a表示;同理,黄茧由B基因控制,白茧由b基因控制,敏感由C基因控制,抗软化病由c基因控制。由于上述的三对等位基因位于常染色体上且独立遗传,因此它们的遗传遵循基因的自由组合定律。亲本为三对基因的杂合子(AaBbCc),F1中虎斑、白茧、抗软化病的基因型为A_bbcc,其概率为3/4×1/4×1/4=3/64。由于虎斑、白茧、抗软化病的基因型有AAbbcc和Aabbcc,其中纯合子AAbbcc所占比例为1/4×1/4×1/4=1/64,现有8对亲本,其中有8只雌蚕,若每只雌蚕平均产卵400枚,则理论上可获得虎斑、白茧、抗软化病纯合子AAbbcc的数量有400×8×1/64=50(只)。

(3)第Ⅰ组的子代雌雄比例接近于1∶1,说明卵壳颜色的遗传与性别无关,即携带B基因的染色体片段还是在常染色体上。第Ⅱ组黑卵壳家蚕全为雌性,说明携带B基因的染色体片段转移到了W染色体上,则亲本基因型组合原为♀BbZW(黑壳)×♂bbZZ(白壳),现变为♀bbZWB(黑壳)×♂bbZZ(白壳),F1表现为♀bbZWB(黑壳)、♂bbZZ(白壳),这种杂交模式可持续应用于生产实践中。第Ⅲ组黑卵壳家蚕全为雄性,说明携带B基因的染色体片段转移到了Z染色体上,亲本组合原为♀BbZW×♂bbZZ,现变为♀bbZBW×♂bbZZ,其F1表现为♀bbZW(白壳)、♂bbZBZ(黑壳),其中黑壳个体(♂bbZBZ)与白壳雌蚕(♀bbZW)杂交,ZB遗传给后代雌、雄的概率一样,后代无法实现持续分离雌雄的目的,不能满足生产的需求。

例7 (1)7 aabb 1∶5

(2)①③

[解析] (1)甲为纯合不甜品系,基因型为AAbb,根据实验结果可推得乙基因型为aabb,丙基因型为AABB,乙、丙杂交的F2基因型有3×3=9(种),假设不甜植株的基因型为AAbb和Aabb,F2中表现为甜的植株基因型有7种。若用乙×丙中F2不甜的植株进行自交,F3中不甜比例为1/3+2/3×3/4=5/6,F3中甜∶不甜比例为1∶5。(2)代谢途径①③表明产生不甜物质的基因型是A_bb,符合题意;代谢途径②④表明产生不甜物质的基因型为aaB_,不符合题意,故选①③。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

高考生物二轮复习微专题学案

6 变异在农业生产中的应用

背景关联:生物育种是利用可遗传变异,结合遗传学、细胞生物学、现代生物工程技术等方法、原理培育生物新品种的过程。

生物育种,首先需要考虑的问题是为什么要育种,育种目的一般是改良作物品种,提高粮食产量。

再从生物育种的过程来看,需要综合利用多种生物学技术手段,需要学生在必备知识的基础上,综合运用生物学核心素养,去具体解决实际问题。试题设计上能比较好地调和“基础性、综合性、应用性、创新性”。

由此可见,以变异与生物育种作为命题素材,能全面契合《中国高考评价体系》提出的“一核四层四翼”的考查评价体系,所以备受高考命题专家的青睐。

从历年真题来看,变异与生物育种类试题,往往采取“起承转合”的模式:以生物育种目的作为“起始”,“顺承”介绍科研工作者做了哪些工作,“转而”围绕这些工作进行具体设问,最后“综合”生物学知识,解释某些具体现象,或者设计实验解决科研工作者新提出或还未完成的问题。

以变异与育种为背景,考查必备知识

1.必备知识一:不同育种方法的操作过程比较

2.必备知识二:不同育种方法的原理及优缺点比较

育种方法 原理 优势 不足

单倍体 育种 染色体 数目变异 明显缩短育种年限,所得均为纯合子(二倍体) 技术复杂,需与杂交育种配合

多倍体 育种 染色体 数目变异 各种器官大、营养成分高 发育延迟,结实率低

杂交 育种 基因重组 ①使不同个体的优良性状集中在一个个体上; ②操作简便 ①育种时间长; ②局限于同种或亲缘关系较近的个体之间; ③无新基因、新性状产生

诱变 育种 基因突变 ①产生新基因、新性状; ②提高变异频率,大幅度改良某些性状 盲目性高,有利变异少,需处理大量实验材料,工作量大

基因工 程育种 基因重组 ①定向地改造生物的遗传性状; ②克服远缘杂交不亲和的障碍 技术复杂,生物安全问题较多

例1 [2023·广东卷] 鸡的卷羽(F)对片羽(f)为不完全显性,位于常染色体。Ff表现为半卷羽;体型正常(D)对矮小(d)为显性,位于Z染色体。卷羽鸡适应高温环境,矮小鸡饲料利用率高。为培育耐热节粮型种鸡以实现规模化生产,研究人员拟通过杂交将d基因引入广东特色肉鸡“粤西卷羽鸡”,育种过程见图。下列分析错误的是 ( )

A.正交和反交获得F1个体表型和亲本不一样

B.分别从F1群体Ⅰ和Ⅱ中选择亲本可以避免近交衰退

C.为缩短育种时间应从F1群体Ⅰ中选择父本进行杂交

D.F2中可获得目的性状能够稳定遗传的种鸡

例2 禾本科三倍体具有重要的育种价值,如图表示利用三倍体获得新品种的四种方式。下列相关叙述,正确的是 ( )

A.方式①对材料进行处理后,一定需通过组织培养才能获得植株

B.方式②是体细胞与配子杂交获得的,这种变异属于基因重组

C.方式③通过杂交获得,产生的异源五倍体植株一定能产生可育后代

D.方式④可利用低温处理三倍体幼苗,抑制有丝分裂过程中纺锤体的形成

例3 普通小麦是目前世界各地栽培的重要粮食作物。普通小麦的形成包括不同物种杂交和染色体加倍过程,如图所示(其中A、B、D分别代表不同物种的一个染色体组,每个染色体组均含7条染色体)。在此基础上,人们又通过杂交育种培育出许多优良品种。回答下列问题:

(1)在普通小麦的形成过程中,杂种一是高度不育的,原因是 。已知普通小麦是杂种二染色体加倍形成的多倍体,则普通小麦体细胞中有 条染色体。

(2)若要用人工方法使植物细胞染色体数目加倍,可采用的方法有 (答出1点即可)。

(3)现有甲、乙两个普通小麦品种(纯合体)。甲的表型是抗病易倒伏,乙的表型是易感病抗倒伏。若要以甲、乙为实验材料设计实验获得抗病抗倒伏且稳定遗传的新品种,请简要写出实验思路。

以变异和育种为素材,考查关键能力

1.考查知识获取能力:一般给出具体的科研成果或者生活情境,要求学生解码专业术语背后的条件,理解专业符号、相关数据的含义,阅读信息、搜索信息、整理信息等。

如【例4】,需要学生解码“野生型”“性状”“一对等位基因”等专业术语,推理“后代中2/3为橘红带黑斑,1/3为野生型性状”背后的遗传学机制。

2.考查实践操作能力:在变异和育种背景下,注重考查的是实验设计能力(如【例3】)、数据处理能力(如【例4】)、信息转化能力[如【例5】第(2)问]、语言表达能力[如【例5】第(3)问中的提出措施]等。

3.考查思维认知能力:变异与育种相关情境容易与经典遗传和分子遗传相结合,考查抽象思维能力、演绎推理能力等(如【例6】、【例7】)。

例4 有一观赏鱼品系体色为橘红带黑斑,野生型为橄榄绿带黄斑,该性状由一对等位基因控制。某养殖者在繁殖橘红带黑斑品系时发现,后代中2/3为橘红带黑斑,1/3为野生型性状,下列叙述错误的是 ( )

A.橘红带黑斑品系的后代中出现性状分离,说明该品系为杂合子

B.突变形成的橘红带黑斑基因具有纯合致死效应

C.自然繁育条件下,橘红带黑斑性状容易被淘汰

D.通过多次回交,可获得性状不再分离的橘红带黑斑品系

例5 [2023·北京卷] 二十大报告提出“种业振兴行动”。油菜是重要的油料作物,筛选具有优良性状的育种材料并探究相应遗传机制,对创制高产优质新品种意义重大。

(1)我国科学家用诱变剂处理野生型油菜(绿叶),获得了新生叶黄化突变体(黄化叶)。突变体与野生型杂交,结果如图甲,其中隐性性状是 。

(2)科学家克隆出导致新生叶黄化的基因,与野生型相比,它在DNA序列上有一个碱基对改变,导致突变基因上出现了一个限制酶B的酶切位点(如图乙)。据此,检测F2基因型的实验步骤为提取基因组DNA→PCR→回收扩增产物→ →电泳。F2中杂合子电泳条带数目应为 条。

(3)油菜雄性不育品系A作为母本与可育品系R杂交,获得杂交油菜种子S(杂合子),使杂交油菜的大规模种植成为可能。品系A1育性正常,其他性状与A相同,A与A1杂交,子一代仍为品系A,由此可大量繁殖A。在大量繁殖A的过程中,会因其他品系花粉的污染而导致A不纯,进而影响种子S的纯度,导致油菜籽减产。油菜新生叶黄化表型易辨识,且对产量没有显著影响。科学家设想利用新生叶黄化性状来提高种子S的纯度。育种过程中首先通过一系列操作,获得了新生叶黄化的A1,利用黄化A1生产种子S的育种流程见图丙。

①图丙中,A植株的绿叶雄性不育子代与黄化A1杂交,筛选出的黄化A植株占子一代总数的比例约为 。

②为减少因花粉污染导致的种子S纯度下降,简单易行的田间操作为 。

以变异和育种为依托,考查学科素养

生物学核心素养包括四个层面,即生命观念、科学思维、科学探究和社会责任。以变异和育种为依托,容易将四者有机结合。如[例6]第(1)问,考查的是“进化与适应观”,第(2)问考查分析推理的科学思维,第(3)问考查科学探究,整道试题以中华优秀传统文化切入,以解决生产实际问题为纽带,正是社会责任的体现。在备考时,必备知识仍是关键,关键能力需要在平时积累中提升。

例6 [2022·广东卷] 《诗经》以“蚕月条桑”描绘了古人种桑养蚕的劳动画面,《天工开物》中“今寒家有将早雄配晚雌者,幻出嘉种”,表明我国劳动人民早已拥有利用杂交手段培育蚕种的智慧,现代生物技术应用于蚕桑的遗传育种,更为这历史悠久的产业增添了新的活力。回答下列问题:

(1)自然条件下蚕采食桑叶时,桑叶会合成蛋白酶抑制剂以抵御蚕的采食,蚕则分泌更多的蛋白酶以拮抗抑制剂的作用。桑与蚕相互作用并不断演化的过程称为 。

(2)家蚕的虎斑对非虎斑、黄茧对白茧、敏感对抗软化病为显性,三对性状均受常染色体上的单基因控制且独立遗传。现有上述三对基因均杂合的亲本杂交,F1中虎斑、白茧、抗软化病的家蚕比例是 ;若上述杂交亲本有8对,每只雌蚕平均产卵400枚,理论上可获得 只虎斑、白茧、抗软化病的纯合家蚕,用于留种。

(3)研究小组了解到:①雄蚕产丝量高于雌蚕;②家蚕的性别决定为ZW型;③卵壳的黑色(B)和白色(b)由常染色体上的一对基因控制;④黑壳卵经射线照射后携带B基因的染色体片段可转移到其他染色体上且能正常表达。为达到基于卵壳颜色实现持续分离雌雄,满足大规模生产对雄蚕需求的目的,该小组设计了一个诱变育种的方案。如图为方案实施流程及得到的部分结果。

统计多组实验结果后,发现大多数组别家蚕的性别比例与Ⅰ组相近,有两组(Ⅱ、Ⅲ)的性别比例非常特殊。综合以上信息进行分析:

①Ⅰ组所得雌蚕的B基因位于 染色体上。

②将Ⅱ组所得雌蚕与白壳卵雄蚕(bb)杂交,子代中雌蚕的基因型是 (如存在基因缺失,亦用b表示)。这种杂交模式可持续应用于生产实践中,其优势是在卵期通过卵壳颜色筛选即可达到分离雌雄的目的。

③尽管Ⅲ组所得黑壳卵全部发育成雄蚕,但其后代仍无法实现持续分离雌雄,不能满足生产需求,请简要说明理由。

例7 [2022·湖北卷节选] “端稳中国碗,装满中国粮”,为了育好中国种,科研人员在杂交育种与基因工程育种等领域开展了大量的研究。二倍体作物M的品系甲有抗虫、高产等多种优良性状,但甜度不高。为了改良品系甲,增加其甜度,育种工作者做了如下实验:

[实验一]遗传特性及杂交育种的研究

在种质资源库中选取乙、丙两个高甜度的品系,用三个纯合品系进行杂交实验,结果如下表。

杂交组合 F1表型 F2表型

甲×乙 不甜 1/4甜,3/4不甜

甲×丙 甜 3/4甜,1/4不甜

乙×丙 甜 13/16甜,3/16 不甜

[实验二]甜度相关基因的筛选

通过对甲、乙、丙三个品系转录的mRNA分析,发现基因S与作物M的甜度相关。

[实验三]转S基因新品系的培育

提取品系乙的mRNA, 通过基因重组技术,以Ti质粒为表达载体,以品系甲的叶片外植体为受体,培育出转S基因的新品系。

根据研究组的实验研究,回答下列问题:

(1)假设不甜植株的基因型为AAbb和Aabb,则乙、丙杂交的F2中表现为甜的植株基因型有 种。品系乙基因型为 。若用乙×丙中F2不甜的植株进行自交,F3中甜∶不甜比例为 。

(2)图中,能解释(1)中杂交实验结果的代谢途径有 。

高考生物二轮复习微专题学案

6 变异在农业生产中的应用(参考答案)

例1 C [解析] 分析题意可知,群体Ⅰ亲本的基因型为FFZDW×ffZdZd,群体Ⅱ亲本的基因型为ffZdW×FFZDZD,F1群体Ⅰ雌、雄个体基因型分别为FfZdW、FfZDZd,表型分别为半卷羽矮小、半卷羽正常;群体Ⅱ雌、雄个体基因型分别为FfZDW、FfZDZd,表型均为半卷羽正常。结合上述分析可知,正交和反交获得的F1个体表型和亲本不一样,A正确;近交衰退产生的原因是近交增加了有害基因纯合概率,导致个体适应能力下降,由于群体Ⅰ和Ⅱ的亲本不同,因此分别从F1群体Ⅰ和Ⅱ中选择亲本可以避免近交衰退,B正确;从F1群体Ⅰ中选择父本、从群体Ⅱ中选择母本进行杂交(FfZDZd×FfZDW),F2中不会出现具有目的性状的雄性个体,但从F1群体Ⅰ中选择母本、从F1群体Ⅱ中选择父本进行杂交(FfZdW×FfZDZd),F2中卷羽矮小雌鸡(FFZdW)和卷羽矮小雄鸡(FFZdZd)即为目的性状能够稳定遗传的种鸡,C错误,D正确。

例2 D [解析] 对材料进行转基因之后,受体细胞需要植物组织培养才能获得植株,但是辐射对象如果是种子,正常种植即可,不需要植物组织培养,A错误;基因重组是指生物体进行有性生殖过程中,控制不同性状的基因重新组合,基因重组发生在减数第一次分裂前期(染色体互换)和减数第一次分裂后期(非同源染色体自由组合),所以方式②不属于基因重组,B错误;杂交后产生的异源五倍体在减数分裂时会发生联会紊乱,无法产生配子,所以不可育,C错误;低温处理三倍体幼苗,可以抑制有丝分裂前期纺锤体形成,使染色体数目加倍,D正确。

例3 (1)无同源染色体,不能进行正常的减数分裂 42

(2)用秋水仙素处理

(3)甲、乙两个品种杂交,F1自交,选取F2中既抗病又抗倒伏且自交后代不发生性状分离的植株。

[解析] (1)杂种一含有的染色体组是AB,这两个染色体组中虽然每个染色体组都有7条染色体,但是它们来自两个不同的物种,在杂种一中没有同源染色体,在减数分裂中不能正常配对,无法形成正常配子,故杂种一高度不育。普通小麦是杂种二染色体数目加倍形成的多倍体,染色体组为AABBDD,有6个染色体组,共42条染色体。(2)人工诱导使植物细胞染色体数目加倍,可采用的方法有用秋水仙素处理或低温处理,其都可以抑制有丝分裂前期纺锤体的形成,从而使细胞的染色体数目加倍。(3)由题意可知,新品种小麦既要有甲品种抗病的性状又要有乙品种抗倒伏的性状,需要将甲、乙进行杂交,在F1自交后代中选择抗病抗倒伏的植株进行自交,淘汰掉会发生性状分离的杂合子,保留自交后代不发生性状分离的纯合个体,即是抗病抗倒伏且稳定遗传的新品种。

例4 D [解析] 橘红带黑斑品系的后代中出现性状分离,说明该品系为杂合子,A正确;因为橘红带黑斑品系后代中2/3为橘红带黑斑,1/3为野生型性状,推测出显性纯合子致死,即突变形成的橘红带黑斑基因具有纯合致死效应,B正确;由于橘红带黑斑基因具有纯合致死效应,自然繁育条件下,该显性基因的频率会逐渐下降,则橘红带黑斑性状容易被淘汰,C正确;橘红带黑斑基因显性纯合致死,则无论回交多少次,所得橘红带黑斑品系均为杂合子,D错误。

例5 (1)黄化叶

(2)用限制酶B处理 3

(3)①50% ②在开花前把田间出现的绿叶植株除去

[解析] (1)野生型油菜与黄化叶油菜进行杂交,后代都为野生型,由此可以推测黄化叶是隐性性状。(2)检测F2基因型的实验步骤为提取基因组DNA→PCR→回收扩增产物→用限制酶B处理→电泳。野生型基因电泳结果有一条带,黄化叶的基因电泳结果有两条带,则F2中杂合子电泳条带数目应为3条。(3)①设与绿叶、黄化叶有关的基因为A/a,则图丙中黄化A1的基因型为aa,A植株基因型为AA,则A植株的绿叶雄性不育子代(Aa)与黄化A1(aa)杂交,后代中一半黄化,一半绿叶,筛选出的黄化A植株占子一代总数的比例约为50%。②A不纯会影响种子S的纯度,为减少因花粉污染导致的种子S纯度下降,应在开花前把田间出现的绿叶植株除去。

例6 (1)协同进化

(2)3/64 50

(3)①常 ②bbZWB ③Ⅲ组所得黑壳卵雄蚕为杂合子(基因型为bbZBZ),与白壳卵雌蚕杂交,后代的黑壳卵和白壳卵中均既有雌性又有雄性,无法通过卵壳颜色区分性别。

[解析] (1)不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,这就是协同进化。因此桑与蚕相互作用并不断演化的过程称为协同进化。(2)设控制虎斑的基因用A表示,则非虎斑基因用a表示;同理,黄茧由B基因控制,白茧由b基因控制,敏感由C基因控制,抗软化病由c基因控制。由于上述的三对等位基因位于常染色体上且独立遗传,因此它们的遗传遵循基因的自由组合定律。亲本为三对基因的杂合子(AaBbCc),F1中虎斑、白茧、抗软化病的基因型为A_bbcc,其概率为3/4×1/4×1/4=3/64。由于虎斑、白茧、抗软化病的基因型有AAbbcc和Aabbcc,其中纯合子AAbbcc所占比例为1/4×1/4×1/4=1/64,现有8对亲本,其中有8只雌蚕,若每只雌蚕平均产卵400枚,则理论上可获得虎斑、白茧、抗软化病纯合子AAbbcc的数量有400×8×1/64=50(只)。

(3)第Ⅰ组的子代雌雄比例接近于1∶1,说明卵壳颜色的遗传与性别无关,即携带B基因的染色体片段还是在常染色体上。第Ⅱ组黑卵壳家蚕全为雌性,说明携带B基因的染色体片段转移到了W染色体上,则亲本基因型组合原为♀BbZW(黑壳)×♂bbZZ(白壳),现变为♀bbZWB(黑壳)×♂bbZZ(白壳),F1表现为♀bbZWB(黑壳)、♂bbZZ(白壳),这种杂交模式可持续应用于生产实践中。第Ⅲ组黑卵壳家蚕全为雄性,说明携带B基因的染色体片段转移到了Z染色体上,亲本组合原为♀BbZW×♂bbZZ,现变为♀bbZBW×♂bbZZ,其F1表现为♀bbZW(白壳)、♂bbZBZ(黑壳),其中黑壳个体(♂bbZBZ)与白壳雌蚕(♀bbZW)杂交,ZB遗传给后代雌、雄的概率一样,后代无法实现持续分离雌雄的目的,不能满足生产的需求。

例7 (1)7 aabb 1∶5

(2)①③

[解析] (1)甲为纯合不甜品系,基因型为AAbb,根据实验结果可推得乙基因型为aabb,丙基因型为AABB,乙、丙杂交的F2基因型有3×3=9(种),假设不甜植株的基因型为AAbb和Aabb,F2中表现为甜的植株基因型有7种。若用乙×丙中F2不甜的植株进行自交,F3中不甜比例为1/3+2/3×3/4=5/6,F3中甜∶不甜比例为1∶5。(2)代谢途径①③表明产生不甜物质的基因型是A_bb,符合题意;代谢途径②④表明产生不甜物质的基因型为aaB_,不符合题意,故选①③。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录