高考生物二轮复习专题学案:7变异与进化(含解析)

文档属性

| 名称 | 高考生物二轮复习专题学案:7变异与进化(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-02-19 18:03:52 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

高考生物二轮复习专题学案

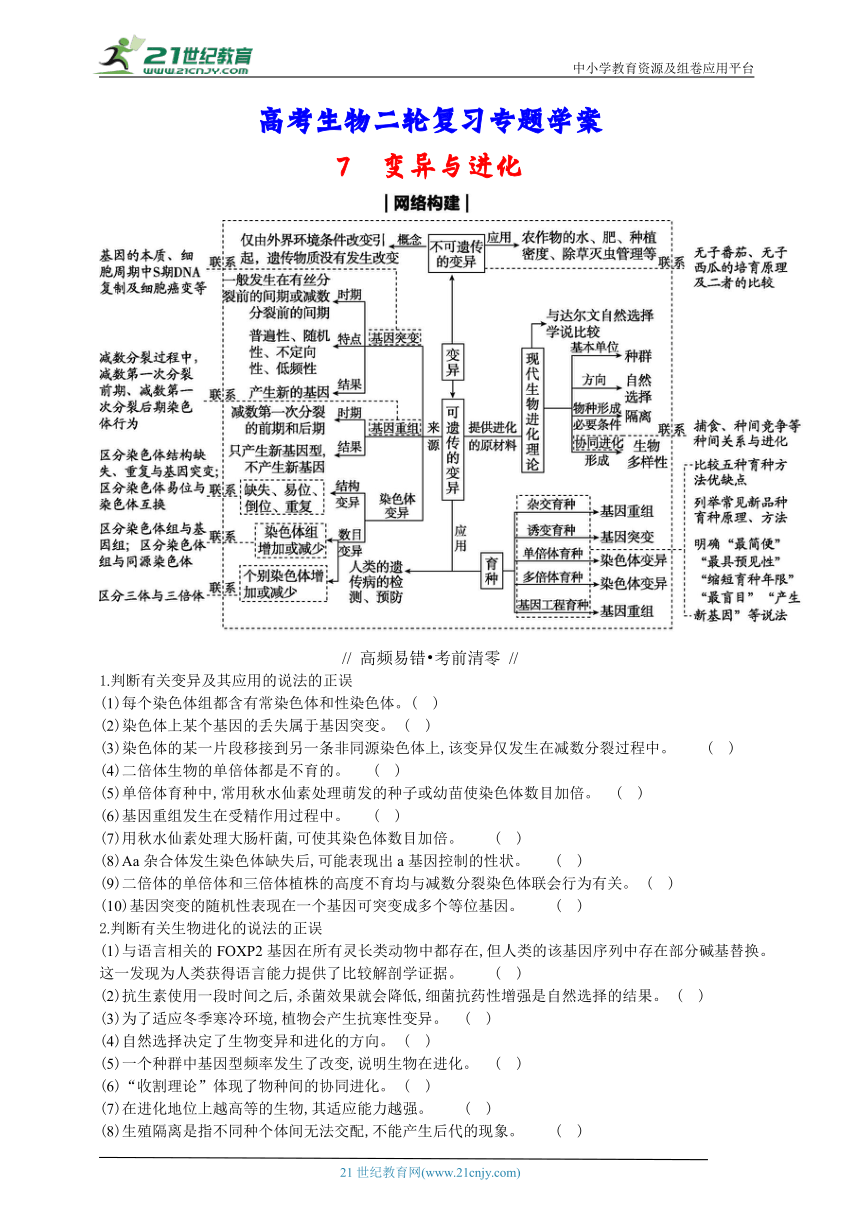

7 变异与进化

// 高频易错 考前清零 //

1.判断有关变异及其应用的说法的正误

(1)每个染色体组都含有常染色体和性染色体。( )

(2)染色体上某个基因的丢失属于基因突变。 ( )

(3)染色体的某一片段移接到另一条非同源染色体上,该变异仅发生在减数分裂过程中。 ( )

(4)二倍体生物的单倍体都是不育的。 ( )

(5)单倍体育种中,常用秋水仙素处理萌发的种子或幼苗使染色体数目加倍。 ( )

(6)基因重组发生在受精作用过程中。 ( )

(7)用秋水仙素处理大肠杆菌,可使其染色体数目加倍。 ( )

(8)Aa杂合体发生染色体缺失后,可能表现出a基因控制的性状。 ( )

(9)二倍体的单倍体和三倍体植株的高度不育均与减数分裂染色体联会行为有关。 ( )

(10)基因突变的随机性表现在一个基因可突变成多个等位基因。 ( )

2.判断有关生物进化的说法的正误

(1)与语言相关的FOXP2基因在所有灵长类动物中都存在,但人类的该基因序列中存在部分碱基替换。这一发现为人类获得语言能力提供了比较解剖学证据。 ( )

(2)抗生素使用一段时间之后,杀菌效果就会降低,细菌抗药性增强是自然选择的结果。 ( )

(3)为了适应冬季寒冷环境,植物会产生抗寒性变异。 ( )

(4)自然选择决定了生物变异和进化的方向。 ( )

(5)一个种群中基因型频率发生了改变,说明生物在进化。 ( )

(6)“收割理论”体现了物种间的协同进化。 ( )

(7)在进化地位上越高等的生物,其适应能力越强。 ( )

(8)生殖隔离是指不同种个体间无法交配,不能产生后代的现象。 ( )

(9)某物种仅存一个种群,该种群中每个个体均含有这个物种的全部基因。 ( )

(10)人工诱变可以提高突变频率并决定基因突变的方向。 ( )

// 常考长句 考前规范 //

(1)某植株发生基因突变后,该植株及其有性生殖后代均不能表现突变性状的原因是 。

(2)低温和秋水仙素诱导细胞染色体数目加倍的机理是 。

(3)在诱变育种过程中,通过诱变获得的新性状一般不能稳定遗传,原因是 , 若要使诱变获得的性状能够稳定遗传,需要采取的措施是 。

(4)假如环境改变前某植物群体和环境改变后的群体之间花期不同,不能正常相互受粉,说明这两个群体属于不同的物种,原因是 。

(5)玉米的叶片直立,其上、下表面气孔数目较为接近,向日葵叶片平展,其下表面的气孔数目较多,试运用现代生物进化理论解释上述现象产生的原因: 。

(6)捕食者所吃掉的大多数是被捕食者中年老、病弱或年幼的个体,客观上起到了促进 发展的作用。而且捕食者往往捕食个体数量多的物种,其意义是 。

考点一 生物变异类型的辨析

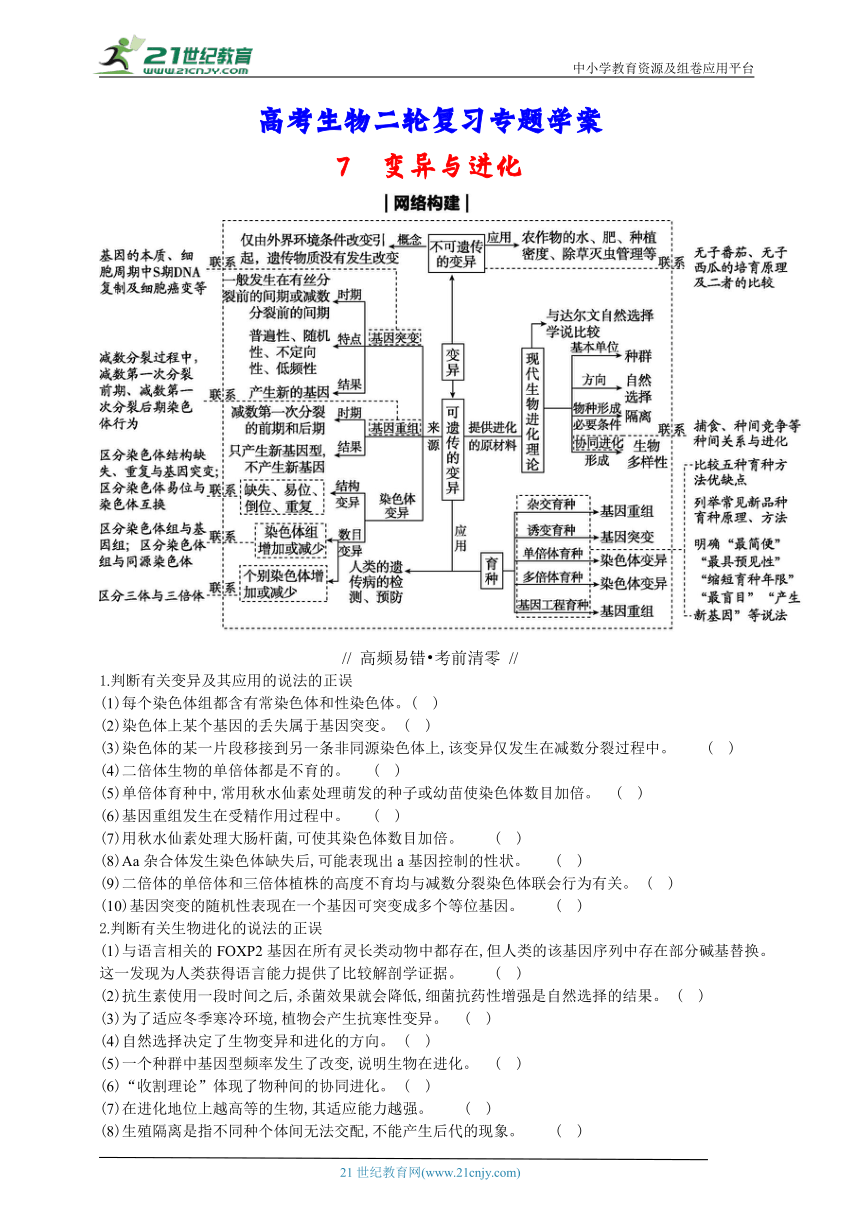

1.突破生物变异的4大问题

2.“二看法”判断单倍体、二倍体与多倍体

[提醒]①单倍体并非都不育,其细胞中也并非都只有一个染色体组,并非都一定没有等位基因和同源染色体。如由多倍体的配子发育成的个体,若配子中含偶数个染色体组,则形成的单倍体含有同源染色体及等位基因。

②二倍体并非一定可育,如异源二倍体。

③“可遗传”不等于可育。三倍体无子西瓜、骡子、二倍体的单倍体等均表现“不育”,但它们均属可遗传变异。

3.界定“三体”与“三倍体”,“单体”与“单倍体”

4.几种常考变异类型产生配子的分析方法

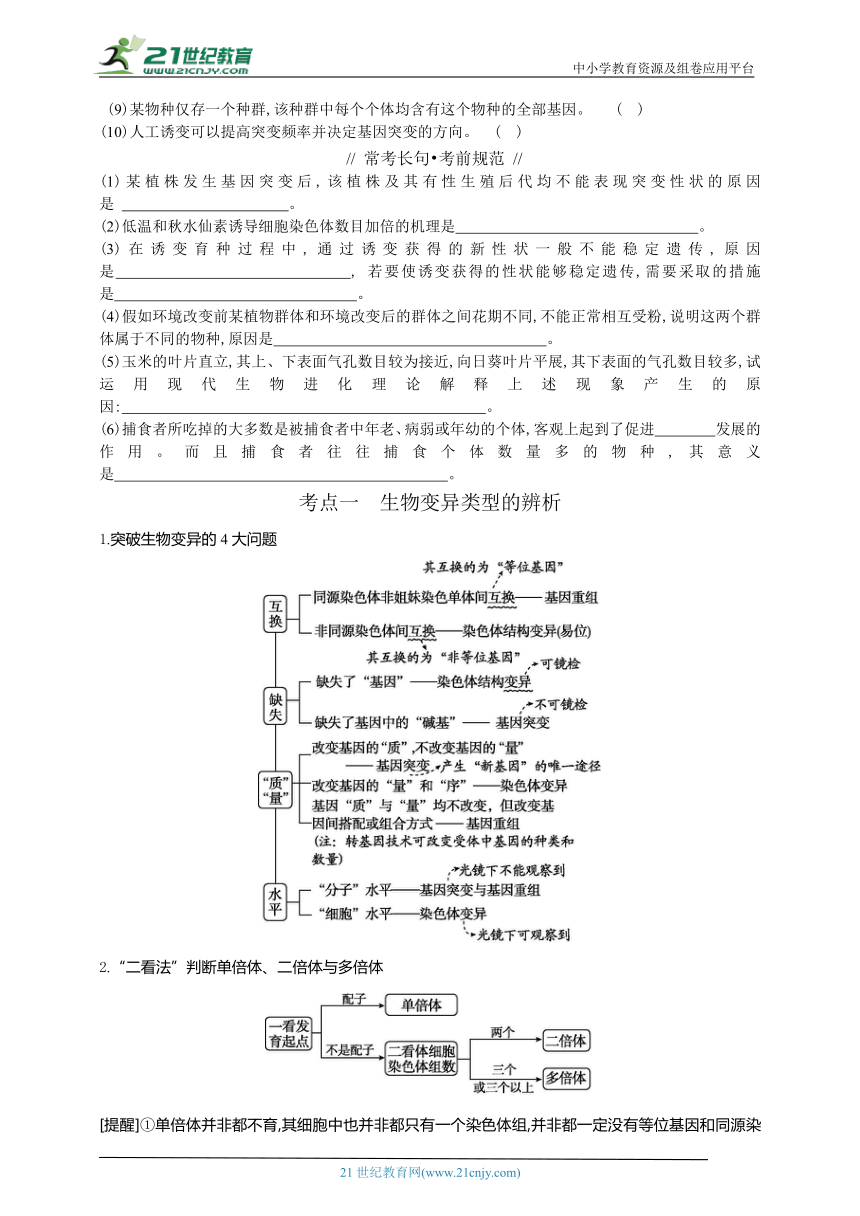

1.[2023·湖北卷] DNA探针是能与目的DNA配对的带有标记的一段核苷酸序列,可检测识别区间的任意片段,并形成杂交信号。某探针可以检测果蝇Ⅱ号染色体上特定DNA区间。某果蝇的Ⅱ号染色体中的一条染色体部分区段发生倒位,如图所示。用上述探针检测细胞有丝分裂中期的染色体(染色体上“—”表示杂交信号),结果正确的是 ( )

A. B.

C. D.

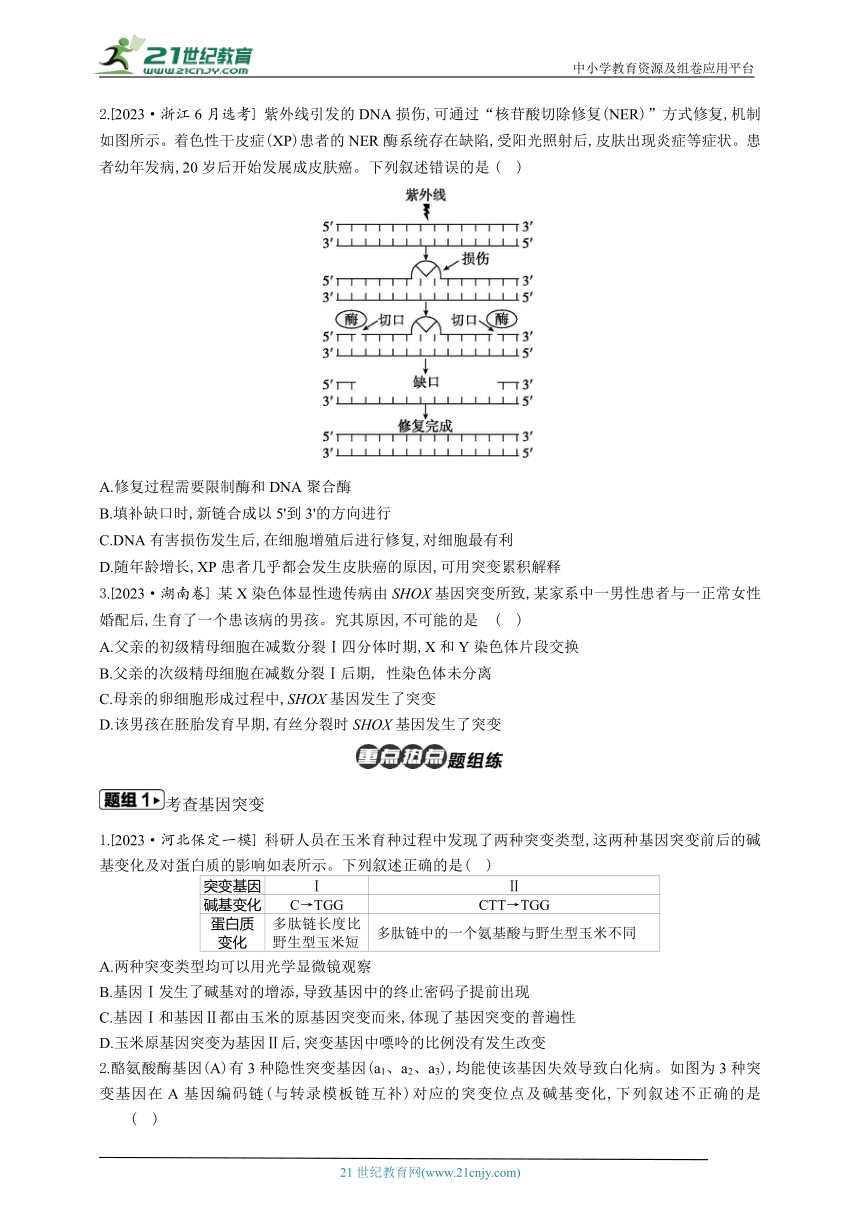

2.[2023·浙江6月选考] 紫外线引发的DNA损伤,可通过“核苷酸切除修复(NER)”方式修复,机制如图所示。着色性干皮症(XP)患者的NER酶系统存在缺陷,受阳光照射后,皮肤出现炎症等症状。患者幼年发病,20岁后开始发展成皮肤癌。下列叙述错误的是 ( )

A.修复过程需要限制酶和DNA聚合酶

B.填补缺口时,新链合成以5'到3'的方向进行

C.DNA有害损伤发生后,在细胞增殖后进行修复,对细胞最有利

D.随年龄增长,XP患者几乎都会发生皮肤癌的原因,可用突变累积解释

3.[2023·湖南卷] 某X染色体显性遗传病由SHOX基因突变所致,某家系中一男性患者与一正常女性婚配后,生育了一个患该病的男孩。究其原因,不可能的是 ( )

A.父亲的初级精母细胞在减数分裂Ⅰ四分体时期,X和Y染色体片段交换

B.父亲的次级精母细胞在减数分裂Ⅰ后期, 性染色体未分离

C.母亲的卵细胞形成过程中,SHOX基因发生了突变

D.该男孩在胚胎发育早期,有丝分裂时SHOX基因发生了突变

考查基因突变

1.[2023·河北保定一模] 科研人员在玉米育种过程中发现了两种突变类型,这两种基因突变前后的碱基变化及对蛋白质的影响如表所示。下列叙述正确的是( )

突变基因 Ⅰ Ⅱ

碱基变化 C→TGG CTT→TGG

蛋白质 变化 多肽链长度比野生型玉米短 多肽链中的一个氨基酸与野生型玉米不同

A.两种突变类型均可以用光学显微镜观察

B.基因Ⅰ发生了碱基对的增添,导致基因中的终止密码子提前出现

C.基因Ⅰ和基因Ⅱ都由玉米的原基因突变而来,体现了基因突变的普遍性

D.玉米原基因突变为基因Ⅱ后,突变基因中嘌呤的比例没有发生改变

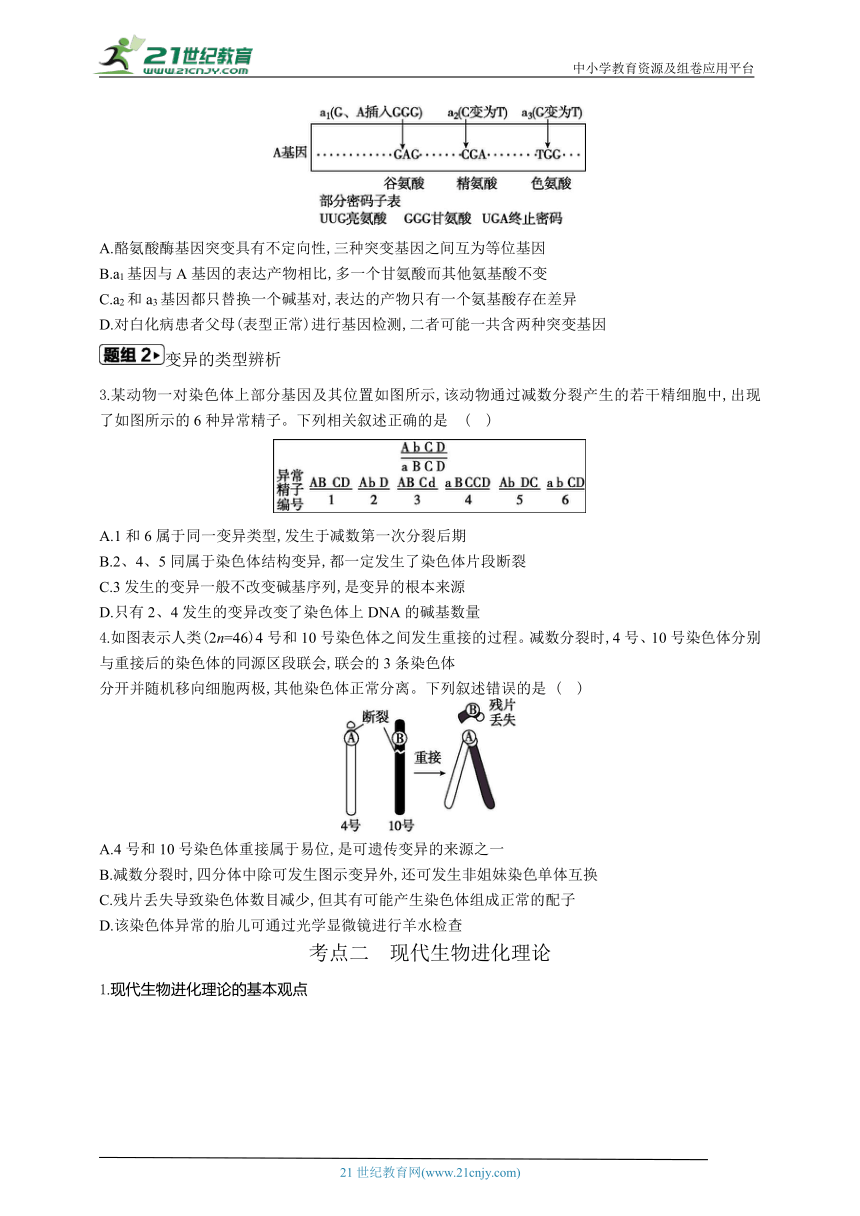

2.酪氨酸酶基因(A)有3种隐性突变基因(a1、a2、a3),均能使该基因失效导致白化病。如图为3种突变基因在A基因编码链(与转录模板链互补)对应的突变位点及碱基变化,下列叙述不正确的是 ( )

A.酪氨酸酶基因突变具有不定向性,三种突变基因之间互为等位基因

B.a1基因与A基因的表达产物相比,多一个甘氨酸而其他氨基酸不变

C.a2和a3基因都只替换一个碱基对,表达的产物只有一个氨基酸存在差异

D.对白化病患者父母(表型正常)进行基因检测,二者可能一共含两种突变基因

变异的类型辨析

3.某动物一对染色体上部分基因及其位置如图所示,该动物通过减数分裂产生的若干精细胞中,出现了如图所示的6种异常精子。下列相关叙述正确的是 ( )

A.1和6属于同一变异类型,发生于减数第一次分裂后期

B.2、4、5同属于染色体结构变异,都一定发生了染色体片段断裂

C.3发生的变异一般不改变碱基序列,是变异的根本来源

D.只有2、4发生的变异改变了染色体上DNA的碱基数量

4.如图表示人类(2n=46)4号和10号染色体之间发生重接的过程。减数分裂时,4号、10号染色体分别与重接后的染色体的同源区段联会,联会的3条染色体

分开并随机移向细胞两极,其他染色体正常分离。下列叙述错误的是 ( )

A.4号和10号染色体重接属于易位,是可遗传变异的来源之一

B.减数分裂时,四分体中除可发生图示变异外,还可发生非姐妹染色单体互换

C.残片丢失导致染色体数目减少,但其有可能产生染色体组成正常的配子

D.该染色体异常的胎儿可通过光学显微镜进行羊水检查

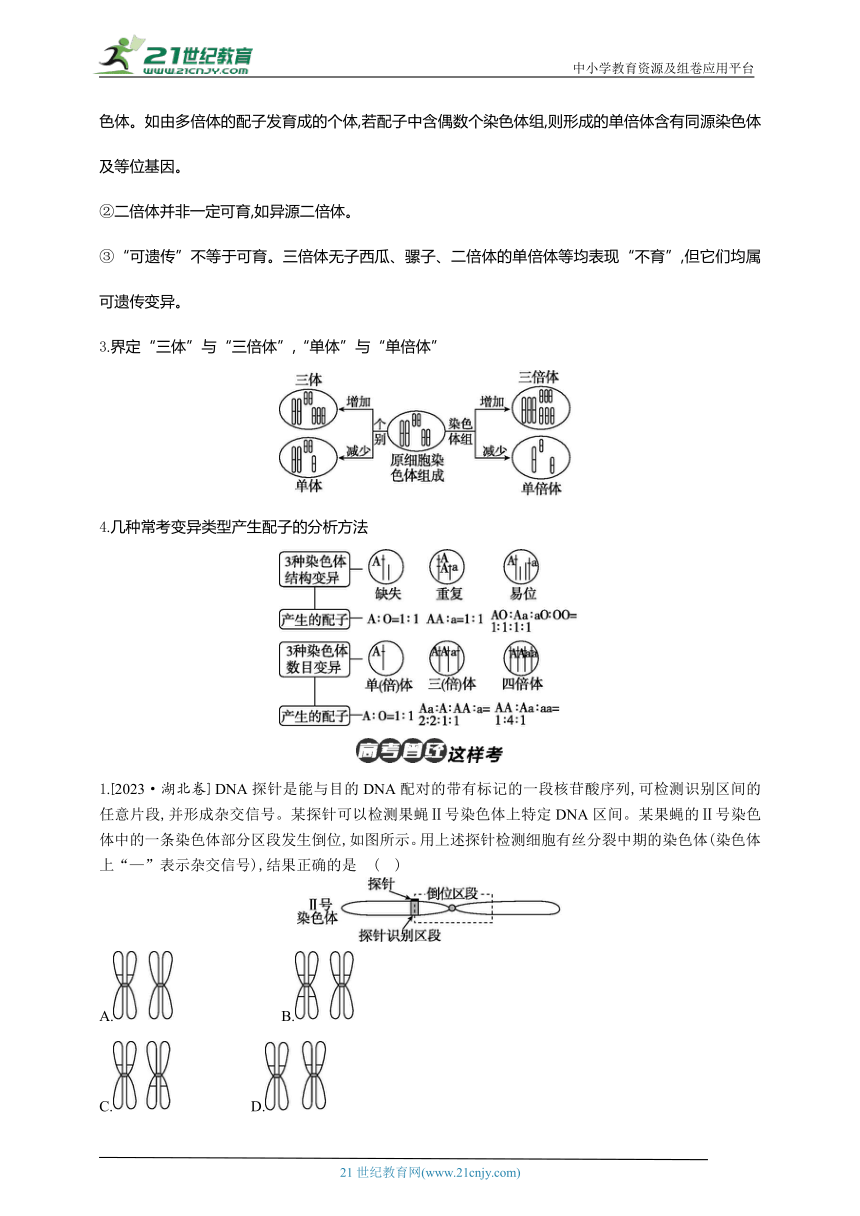

考点二 现代生物进化理论

1.现代生物进化理论的基本观点

2.明确隔离、物种形成与进化的关系

3.遗传平衡定律(哈代—温伯格定律)

(1)在一个有性生殖的自然种群中,种群足够大、种群个体间自由(或随机)交配、无迁入和迁出、不发生突变、不发生自然选择,则这个种群的基因频率不变。

(2)计算公式:(p+q)2=p2+2pq+q2=1,其中p代表基因A的频率,q代表基因a的频率,p2代表AA的频率,2pq代表Aa的频率,q2代表aa的频率。

1.[2023·湖北卷] 某二倍体动物种群有100个个体,其常染色体上某基因有A1、A2、A3三个等位基因。对这些个体的基因A1、A2、A3进行PCR扩增,凝胶电泳及统计结果如图所示。该种群中A3的基因频率是 ( )

A.52%

B.27%

C.26%

D.2%

2.[2023·浙江6月选考] 浙江浦江县上山村发现了距今1万年的稻作遗址,证明我国先民在1万年前就开始了野生稻驯化。经过长期驯化和改良,现代稻产量不断提高。尤其是袁隆平院士团队培育成的超级杂交稻品种,创造水稻高产新纪录,为我国粮食安全作出杰出贡献。下列叙述正确的是 ( )

A.自然选择在水稻驯化过程中起主导作用

B.现代稻的基因库与野生稻的基因库完全相同

C.驯化形成的现代稻保留了野生稻的各种性状

D.超级杂交稻品种的培育主要利用基因重组原理

3.[2023·湖北卷] 现有甲、乙两种牵牛花,花冠的颜色由基因A、a控制。含A基因的牵牛花开紫花,不含A基因的牵牛花开白花。甲开白花,释放的挥发物质多,主要靠蛾类传粉;乙开紫花,释放的挥发物质少,主要靠蜂类传粉。若将A基因转入甲,其花颜色由白变紫,其他性状不变,但对蛾类的吸引下降,对蜂类的吸引增强。根据上述材料,下列叙述正确的是 ( )

A.甲、乙两种牵牛花传粉昆虫的差异,对维持两物种生殖隔离具有重要作用

B.在蛾类多而蜂类少的环境下,甲有选择优势,A基因突变加快

C.将A基因引入甲植物种群后,甲植物种群的基因库未发生改变

D.甲释放的挥发物是吸引蛾类传粉的决定性因素

生物进化理论在现实情境中的考查

1.[2023·东北育才学校模拟] 斯万特·帕博先后从化石中提取到了尼安德特人(约100万年前走出非洲的一种已灭绝的古人类)的线粒体DNA和核DNA并进行了测序,最后绘制了尼安德特人的基因组草图。研究发现,生活在非洲之外的现代人体内都有1%~4%的尼安德特人基因。下列相关叙述错误的是 ( )

A.从化石中提取尼安德特人的DNA时要排除来自微生物或操作者的DNA的干扰

B.线粒体DNA只来自母亲且比核DNA小得多,更容易进行测序分析

C.生活在非洲的现代人不具有尼安德特人基因,说明二者没有共同的祖先

D.生活在非洲之外的现代人的直系祖先曾经和尼安德特人发生过基因交流

2.[2023·常德模拟] 盲鳗生活在海底,以海底的腐肉为食。海底终日无阳光,盲鳗的眼睛发生了退化。盲鳗的防身武器是其自身分泌的黏液,黏液中的纤维丝会很轻易地进入捕猎者的鳃中,导致用鳃呼吸的捕猎者迅速窒息。盲鳗的黏液只对用鳃呼吸的动物致命,没鳃的海狮和海豚能巧妙地避开这一陷阱并捕食盲鳗。根据现代生物进化理论分析,下列相关叙述正确的是 ( )

A.盲鳗眼睛的退化是长期适应黑暗环境产生的变异

B.盲鳗控制某性状的全部等位基因叫作该种群的基因库

C.基因突变的利与弊是相对的,基因突变决定了盲鳗的进化方向

D.盲鳗与捕猎者之间存在协同进化,该过程中两者的基因频率均发生了改变

基因频率的变化与进化的关系考查

3.[2023·湖南师大附中模拟] 甲、乙、丙三岛之间相互隔绝,甲岛上某种昆虫的一部分个体被人为地迁移到乙岛和丙岛上。这种昆虫体色受基因A(黑色)、a(白色)、a1(灰色)控制,分别统计3年和20年后相关的基因频率或基因型频率,其中甲岛基因频率一直不变,乙、丙岛数据如下表。下列说法错误的是 ( )

A.这20年间,乙岛昆虫的体色发生了进化

B.若因甲岛上该昆虫的一部分个体被人为地迁移到乙岛和丙岛上,使得甲岛上该昆虫A基因频率改变,则甲岛上该昆虫种群发生了进化

C.三个岛上生物多样性的形成不仅仅是指新物种不断形成的过程

D.a1基因来源于基因突变,a1基因频率升高可能是自然选择的结果

4.[2023·广东广州模拟] 已知在一个较大的熊猫种群中雌雄数量相等,雌雄之间可自由交配,若该种群中A的基因频率为60%,a的基因频率为40%,不考虑突变、迁移及自然选择,则下列有关说法错误的是 ( )

A.基因A、a的主要区别可能是脱氧核苷酸的排列顺序不同

B.若某个体在发育过程中A基因突变成A1基因,该基因可能不会遗传给后代

C.等位基因只位于X染色体上,则XaY的基因型频率为20%

D.若该对等位基因位于常染色体上,则显性个体中出现杂合雌熊猫的概率约为20%

高考生物二轮复习专题学案

7 变异与进化(参考答案)

【高频易错·考前清零】

1.(1)× (2)× (3)× (4)× (5)× (6)× (7)× (8)√ (9)√ (10)×

[解析] (1)不是所有生物的染色体都有性染色体和常染色体之分。

(2)基因突变不改变基因的数目,染色体上某个基因的丢失属于染色体变异。

(3)易位也可以发生在有丝分裂过程中。

(4)蜂王是二倍体,由蜂王产生的卵细胞发育而来的雄蜂是单倍体,可育。

(5)单倍体育种中,花药离体培养形成单倍体幼苗,因此用秋水仙素处理的是幼苗,而不是萌发的种子。

(6)自然状态下,基因重组发生在减数第一次分裂过程中。

(7)大肠杆菌属于原核生物,无染色体。

(10)一个基因可突变成多个等位基因体现了基因突变具有不定向的特点。

2.(1)× (2)√ (3)× (4)× (5)× (6)√ (7)× (8)× (9)× (10)×

[解析] (1)与语言相关的FOXP2基因在所有灵长类动物中都存在,但人类的该基因序列中存在部分碱基替换。这一发现为人类获得语言能力提供了分子生物学证据。

(3)变异是不定向的,与环境不存在明确的因果关系。

(4)自然选择决定了生物进化的方向,但变异是不定向的。

(5)生物进化的实质是种群基因频率的改变。

(6)捕食者的存在有利于增加物种多样性,“收割理论”体现了物种间的协同进化。

(7)进化过程中出现的新物种,适应其所处的环境,但不一定比之前的物种适应能力强。

(8)生殖隔离是指不同种个体间无法交配,或交配后不能产生可育后代的现象。

(9)某物种仅存一个种群,该种群中每个个体均含有这个物种的部分基因。

(10)人工诱变可以提高突变频率,但不能决定基因突变的方向。

【常考长句·考前规范】

(1)该突变为隐性突变,且基因突变发生在该植株的体细胞中,不能通过有性生殖传递给子代

(2)抑制细胞分裂过程中纺锤体的形成,导致染色体不能移向细胞两极,从而引起细胞内染色体数目加倍

(3)控制新性状的基因型是杂合的 通过自交筛选性状能稳定遗传的子代

(4)已出现生殖隔离,无法进行基因交流

(5)在自然选择作用下,适应环境的个体有更多的机会产生后代,种群中相应基因的频率不断提高,朝着适应环境的方向不断进化

(6)种群 避免出现一种或少数几种生物在生态系统中占据绝对优势的局面,为其他物种的形成腾出空间

考点一

【高考曾经这样考】

1.B [解析] 据图可知,发生倒位的区段包含一半的探针识别区段,则发生倒位的该条染色体有丝分裂中期的标记情况会与B选项的第一条染色体相同,另一条没有发生倒位的染色体就会与B选项的第二条染色体相同,故B正确。

2.C [解析] 由题图可知,修复过程中需要将损伤部位的序列切断,因此需要限制酶的参与,同时修复过程中,单个的脱氧核苷酸需要依次连接,要借助DNA聚合酶,A正确;填补缺口时,新链即子链的延伸方向为从5'到3',B正确;DNA有害损伤发生后,在细胞增殖过程中进行修复,保证DNA复制的正确进行,对细胞最有利,C错误;癌症的发生是多个基因累积突变的结果,随年龄增长,XP患者几乎都会发生皮肤癌的原因,可用突变累积解释,D正确。

3.B [解析] 假设X染色体上的显性致病基因为A,非致病基因为a。若父亲的初级精母细胞在减数分裂Ⅰ四分体时期,X染色体上含显性致病基因的片段和Y染色体的片段交换,导致Y染色体上有显性致病基因,从而生出基因型为XaYA的患病男孩,A不符合题意;若父亲的次级精母细胞在减数分裂Ⅱ后期时姐妹染色单体未分离,则会形成基因组成为XAXA或YY的精子,从而生出基因型为XaYY的不患该病的男孩,B符合题意;因为基因突变是不定向的,母亲的卵细胞形成时SHOX基因可能已经突变成显性致病基因,从而生出基因型为XAY的患病男孩,C不符合题意;若SHOX基因突变成显性致病基因发生在男孩胚胎发育早期,可能导致该男孩出现XAY的基因型,D不符合题意。

【重点热点题组练】

1.D [解析] 两种突变类型均为基因突变,发生在基因结构内部,以碱基为单位,因而不可用光学显微镜观察,A错误;结合表格信息可知,基因Ⅰ发生了碱基对的增添,导致基因转录产生的mRNA中的终止密码子提前出现,因而表现为多肽链长度比野生型玉米短,B错误;基因Ⅰ和基因Ⅱ都由玉米的原基因突变而来,体现了基因突变的不定向性,C错误;玉米原基因突变为基因Ⅱ后,基因的结构依然为双螺旋结构,DNA双链中嘌呤数依然等于嘧啶数,因此,突变基因中嘌呤的比例没有发生改变,依然为基因中碱基总数的50%,D正确。

2.C [解析] 图中A基因突变为a1、a2和a3三种基因,这三种基因是控制同一性状不同表现形式的基因,属于等位基因,也可以说明基因突变具有不定向性,A正确;a1是在A基因编码链的GAG的GA之间插入了GGG,编码链变为GGGGAG,相比以前多了三个碱基GGG,所以其模板链多了CCC,转录形成了mRNA多了GGG,因此多了一个甘氨酸,而其他氨基酸不变,B正确;a2CGA变为TGA,DNA分子的模板链对应序列是ACT,转录形成的mRNA上的密码子为UGA,是终止密码子,所以如果发生a2突变,则编码的蛋白质少了多个氨基酸,C错误;白化病患者父母表型正常,携带患病基因,可能携带a1、a2或a3,因此进行基因检测,二者可能一共含有两种突变基因,D正确。

3.B [解析] 1和6异常精子形成的原因是减数第一次分裂的四分体时期,同源染色体的非姐妹染色单体之间发生了染色体互换,属于基因重组,两者很可能来自同一个初级精母细胞,A错误;2发生了染色体片段缺失、4发生了染色体片段重复、5发生了染色体片段倒位,三者都属于染色体结构变异,染色体结构变异的基础是染色体片段断裂,B正确;3中d基因出现的原因一定是基因突变,基因突变是指基因中碱基的替换、增添或缺失,故在基因中一定存在碱基顺序的改变,C错误;3基因突变的过程中碱基的数量也可能发生改变,D错误。

4.B [解析] 4号和10号染色体重接属于染色体间的易位,属于染色体结构变异,是可遗传变异的来源之一,A正确;减数分裂时一个四分体中可发生非姐妹染色单体互换,属于基因重组,不会发生图中非同源染色体的重接,B错误; 4号、10号染色体分别与重接后的染色体的同源区段联会,即细胞中含有正常的4号、10号染色体,若正常的4号、10号染色体移向细胞同一极,则有可能产生染色体组成正常的配子,C正确;通过羊水抽取相应的细胞进行培养,可用于染色体分析等,因此检查该染色体异常的胎儿可通过光学显微镜进行羊水检查,D正确。

考点二

【高考曾经这样考】

1.B [解析] 分析电泳图,含A3基因的个体中有2个A3A3、15个A1A3、35个A2A3,所以A3的基因频率是(2×2+15+35)÷(100×2)×100%=27%,B正确。

2.D [解析] 自然选择通常选择出的是适应环境条件的类型,而人工选择通常是选择对人类有利的类型,故人工选择在水稻驯化过程中起主导作用,A错误;基因库是指一个生物种群的全部等位基因的总和,经过长期驯化和改良, 现代稻产量不断提高,则可推测现代稻与野生稻的基因库不完全相同,B错误;驯化形成的现代稻保留了野生稻的优良性状,而一些不利性状在选择中被淘汰,C错误;超级杂交稻品种的培育借助于杂交育种,该过程的原理主要是基因重组,D正确。

3.A [解析] 甲、乙两种牵牛花传粉昆虫的差异,导致两物种之间不会交叉传粉,对维持两物种生殖隔离具有重要作用,A正确;甲主要靠蛾类传粉,在蛾类多而蜂类少的环境下,甲有选择优势,但并不会导致A基因突变加快,B错误;基因库是指一个种群内所有个体的全部基因,将A基因引入甲植物种群(本身不含A基因)后,甲植物种群的基因库发生改变 ,C错误;若将A基因转入甲,其花颜色由白变紫,其他性状不变(释放的挥发物质没有改变),但对蛾类的吸引下降,对蜂类的吸引增强,推测花冠颜色为白色是吸引蛾类传粉的决定性因素,而不是释放的挥发物,D错误。

【重点热点题组练】

1.C [解析] 为了减少误差,提取尼安德特人的DNA时要排除来自微生物或操作者的DNA的干扰,A正确;线粒体DNA比核DNA小得多,且只来自母亲,因此更容易进行测序分析,B正确;生活在非洲的现代人不具有尼安德特人的基因只能说明生活在非洲的现代人的直系祖先没有和尼安德特人发生过基因交流,不能说明二者没有共同的祖先,C错误;“生活在非洲之外的现代人体内都有1%~4%的尼安德特人基因”,说明生活在非洲之外的现代人的直系祖先曾经和尼安德特人发生过基因交流,D正确。

2.D [解析] 盲鳗的眼睛出现了退化,是黑暗环境对其适应黑暗的变异进行定向选择的结果,A错误;盲鳗种群中所有个体含有的全部基因称为该种群的基因库,B错误;基因突变的利与弊是相对的,基因突变具有不定向性,自然选择决定了盲鳗的进化方向,C错误;盲鳗与捕猎者之间、盲鳗和生活环境之间都在相互影响,存在协同进化,即盲鳗与捕猎者协同进化的过程中基因频率均发生了改变,D正确。

3.A [解析] 3年后乙岛A的基因频率=40%+1/2×40%=60%,a的基因频率=1-60%=40%,20年后乙岛A的基因频率=36%+1/2×48%=60%,a的基因频率=1-60%=40%,说明乙岛昆虫的体色没有发生进化,A错误;生物进化的实质是种群基因频率的改变,若因人为影响导致A基因频率改变,则该种群发生了进化,B正确;生物多样性包括遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性,因此生物多样性的形成不仅仅是新的物种不断形成的过程,C正确;a1、a和A是等位基因,等位基因来源于基因突变,自然选择决定生物进化的方向,a1基因频率升高可能是自然选择的结果,D正确。

4.D [解析] 基因A、a是一对等位基因,主要区别可能是脱氧核苷酸的排列顺序不同,A正确;若某个体在发育过程中A基因突变成A1基因,该基因可能不会遗传给后代,比如该突变发生在体细胞中,B正确;等位基因只位于X染色体上,在雄性个体中XaY的基因型频率等于Xa的基因频率即40%,由于雌雄个体数目相等,因此XaY的基因型频率为20%,C正确;若该对等位基因位于常染色体上,Aa=2×60%×40%=48%,AA=60%×60%=36%,则Aa∶AA=4∶3,则显性个体中出现杂合雌熊猫的概率约为4/7×1/2=2/7,D错误。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

高考生物二轮复习专题学案

7 变异与进化

// 高频易错 考前清零 //

1.判断有关变异及其应用的说法的正误

(1)每个染色体组都含有常染色体和性染色体。( )

(2)染色体上某个基因的丢失属于基因突变。 ( )

(3)染色体的某一片段移接到另一条非同源染色体上,该变异仅发生在减数分裂过程中。 ( )

(4)二倍体生物的单倍体都是不育的。 ( )

(5)单倍体育种中,常用秋水仙素处理萌发的种子或幼苗使染色体数目加倍。 ( )

(6)基因重组发生在受精作用过程中。 ( )

(7)用秋水仙素处理大肠杆菌,可使其染色体数目加倍。 ( )

(8)Aa杂合体发生染色体缺失后,可能表现出a基因控制的性状。 ( )

(9)二倍体的单倍体和三倍体植株的高度不育均与减数分裂染色体联会行为有关。 ( )

(10)基因突变的随机性表现在一个基因可突变成多个等位基因。 ( )

2.判断有关生物进化的说法的正误

(1)与语言相关的FOXP2基因在所有灵长类动物中都存在,但人类的该基因序列中存在部分碱基替换。这一发现为人类获得语言能力提供了比较解剖学证据。 ( )

(2)抗生素使用一段时间之后,杀菌效果就会降低,细菌抗药性增强是自然选择的结果。 ( )

(3)为了适应冬季寒冷环境,植物会产生抗寒性变异。 ( )

(4)自然选择决定了生物变异和进化的方向。 ( )

(5)一个种群中基因型频率发生了改变,说明生物在进化。 ( )

(6)“收割理论”体现了物种间的协同进化。 ( )

(7)在进化地位上越高等的生物,其适应能力越强。 ( )

(8)生殖隔离是指不同种个体间无法交配,不能产生后代的现象。 ( )

(9)某物种仅存一个种群,该种群中每个个体均含有这个物种的全部基因。 ( )

(10)人工诱变可以提高突变频率并决定基因突变的方向。 ( )

// 常考长句 考前规范 //

(1)某植株发生基因突变后,该植株及其有性生殖后代均不能表现突变性状的原因是 。

(2)低温和秋水仙素诱导细胞染色体数目加倍的机理是 。

(3)在诱变育种过程中,通过诱变获得的新性状一般不能稳定遗传,原因是 , 若要使诱变获得的性状能够稳定遗传,需要采取的措施是 。

(4)假如环境改变前某植物群体和环境改变后的群体之间花期不同,不能正常相互受粉,说明这两个群体属于不同的物种,原因是 。

(5)玉米的叶片直立,其上、下表面气孔数目较为接近,向日葵叶片平展,其下表面的气孔数目较多,试运用现代生物进化理论解释上述现象产生的原因: 。

(6)捕食者所吃掉的大多数是被捕食者中年老、病弱或年幼的个体,客观上起到了促进 发展的作用。而且捕食者往往捕食个体数量多的物种,其意义是 。

考点一 生物变异类型的辨析

1.突破生物变异的4大问题

2.“二看法”判断单倍体、二倍体与多倍体

[提醒]①单倍体并非都不育,其细胞中也并非都只有一个染色体组,并非都一定没有等位基因和同源染色体。如由多倍体的配子发育成的个体,若配子中含偶数个染色体组,则形成的单倍体含有同源染色体及等位基因。

②二倍体并非一定可育,如异源二倍体。

③“可遗传”不等于可育。三倍体无子西瓜、骡子、二倍体的单倍体等均表现“不育”,但它们均属可遗传变异。

3.界定“三体”与“三倍体”,“单体”与“单倍体”

4.几种常考变异类型产生配子的分析方法

1.[2023·湖北卷] DNA探针是能与目的DNA配对的带有标记的一段核苷酸序列,可检测识别区间的任意片段,并形成杂交信号。某探针可以检测果蝇Ⅱ号染色体上特定DNA区间。某果蝇的Ⅱ号染色体中的一条染色体部分区段发生倒位,如图所示。用上述探针检测细胞有丝分裂中期的染色体(染色体上“—”表示杂交信号),结果正确的是 ( )

A. B.

C. D.

2.[2023·浙江6月选考] 紫外线引发的DNA损伤,可通过“核苷酸切除修复(NER)”方式修复,机制如图所示。着色性干皮症(XP)患者的NER酶系统存在缺陷,受阳光照射后,皮肤出现炎症等症状。患者幼年发病,20岁后开始发展成皮肤癌。下列叙述错误的是 ( )

A.修复过程需要限制酶和DNA聚合酶

B.填补缺口时,新链合成以5'到3'的方向进行

C.DNA有害损伤发生后,在细胞增殖后进行修复,对细胞最有利

D.随年龄增长,XP患者几乎都会发生皮肤癌的原因,可用突变累积解释

3.[2023·湖南卷] 某X染色体显性遗传病由SHOX基因突变所致,某家系中一男性患者与一正常女性婚配后,生育了一个患该病的男孩。究其原因,不可能的是 ( )

A.父亲的初级精母细胞在减数分裂Ⅰ四分体时期,X和Y染色体片段交换

B.父亲的次级精母细胞在减数分裂Ⅰ后期, 性染色体未分离

C.母亲的卵细胞形成过程中,SHOX基因发生了突变

D.该男孩在胚胎发育早期,有丝分裂时SHOX基因发生了突变

考查基因突变

1.[2023·河北保定一模] 科研人员在玉米育种过程中发现了两种突变类型,这两种基因突变前后的碱基变化及对蛋白质的影响如表所示。下列叙述正确的是( )

突变基因 Ⅰ Ⅱ

碱基变化 C→TGG CTT→TGG

蛋白质 变化 多肽链长度比野生型玉米短 多肽链中的一个氨基酸与野生型玉米不同

A.两种突变类型均可以用光学显微镜观察

B.基因Ⅰ发生了碱基对的增添,导致基因中的终止密码子提前出现

C.基因Ⅰ和基因Ⅱ都由玉米的原基因突变而来,体现了基因突变的普遍性

D.玉米原基因突变为基因Ⅱ后,突变基因中嘌呤的比例没有发生改变

2.酪氨酸酶基因(A)有3种隐性突变基因(a1、a2、a3),均能使该基因失效导致白化病。如图为3种突变基因在A基因编码链(与转录模板链互补)对应的突变位点及碱基变化,下列叙述不正确的是 ( )

A.酪氨酸酶基因突变具有不定向性,三种突变基因之间互为等位基因

B.a1基因与A基因的表达产物相比,多一个甘氨酸而其他氨基酸不变

C.a2和a3基因都只替换一个碱基对,表达的产物只有一个氨基酸存在差异

D.对白化病患者父母(表型正常)进行基因检测,二者可能一共含两种突变基因

变异的类型辨析

3.某动物一对染色体上部分基因及其位置如图所示,该动物通过减数分裂产生的若干精细胞中,出现了如图所示的6种异常精子。下列相关叙述正确的是 ( )

A.1和6属于同一变异类型,发生于减数第一次分裂后期

B.2、4、5同属于染色体结构变异,都一定发生了染色体片段断裂

C.3发生的变异一般不改变碱基序列,是变异的根本来源

D.只有2、4发生的变异改变了染色体上DNA的碱基数量

4.如图表示人类(2n=46)4号和10号染色体之间发生重接的过程。减数分裂时,4号、10号染色体分别与重接后的染色体的同源区段联会,联会的3条染色体

分开并随机移向细胞两极,其他染色体正常分离。下列叙述错误的是 ( )

A.4号和10号染色体重接属于易位,是可遗传变异的来源之一

B.减数分裂时,四分体中除可发生图示变异外,还可发生非姐妹染色单体互换

C.残片丢失导致染色体数目减少,但其有可能产生染色体组成正常的配子

D.该染色体异常的胎儿可通过光学显微镜进行羊水检查

考点二 现代生物进化理论

1.现代生物进化理论的基本观点

2.明确隔离、物种形成与进化的关系

3.遗传平衡定律(哈代—温伯格定律)

(1)在一个有性生殖的自然种群中,种群足够大、种群个体间自由(或随机)交配、无迁入和迁出、不发生突变、不发生自然选择,则这个种群的基因频率不变。

(2)计算公式:(p+q)2=p2+2pq+q2=1,其中p代表基因A的频率,q代表基因a的频率,p2代表AA的频率,2pq代表Aa的频率,q2代表aa的频率。

1.[2023·湖北卷] 某二倍体动物种群有100个个体,其常染色体上某基因有A1、A2、A3三个等位基因。对这些个体的基因A1、A2、A3进行PCR扩增,凝胶电泳及统计结果如图所示。该种群中A3的基因频率是 ( )

A.52%

B.27%

C.26%

D.2%

2.[2023·浙江6月选考] 浙江浦江县上山村发现了距今1万年的稻作遗址,证明我国先民在1万年前就开始了野生稻驯化。经过长期驯化和改良,现代稻产量不断提高。尤其是袁隆平院士团队培育成的超级杂交稻品种,创造水稻高产新纪录,为我国粮食安全作出杰出贡献。下列叙述正确的是 ( )

A.自然选择在水稻驯化过程中起主导作用

B.现代稻的基因库与野生稻的基因库完全相同

C.驯化形成的现代稻保留了野生稻的各种性状

D.超级杂交稻品种的培育主要利用基因重组原理

3.[2023·湖北卷] 现有甲、乙两种牵牛花,花冠的颜色由基因A、a控制。含A基因的牵牛花开紫花,不含A基因的牵牛花开白花。甲开白花,释放的挥发物质多,主要靠蛾类传粉;乙开紫花,释放的挥发物质少,主要靠蜂类传粉。若将A基因转入甲,其花颜色由白变紫,其他性状不变,但对蛾类的吸引下降,对蜂类的吸引增强。根据上述材料,下列叙述正确的是 ( )

A.甲、乙两种牵牛花传粉昆虫的差异,对维持两物种生殖隔离具有重要作用

B.在蛾类多而蜂类少的环境下,甲有选择优势,A基因突变加快

C.将A基因引入甲植物种群后,甲植物种群的基因库未发生改变

D.甲释放的挥发物是吸引蛾类传粉的决定性因素

生物进化理论在现实情境中的考查

1.[2023·东北育才学校模拟] 斯万特·帕博先后从化石中提取到了尼安德特人(约100万年前走出非洲的一种已灭绝的古人类)的线粒体DNA和核DNA并进行了测序,最后绘制了尼安德特人的基因组草图。研究发现,生活在非洲之外的现代人体内都有1%~4%的尼安德特人基因。下列相关叙述错误的是 ( )

A.从化石中提取尼安德特人的DNA时要排除来自微生物或操作者的DNA的干扰

B.线粒体DNA只来自母亲且比核DNA小得多,更容易进行测序分析

C.生活在非洲的现代人不具有尼安德特人基因,说明二者没有共同的祖先

D.生活在非洲之外的现代人的直系祖先曾经和尼安德特人发生过基因交流

2.[2023·常德模拟] 盲鳗生活在海底,以海底的腐肉为食。海底终日无阳光,盲鳗的眼睛发生了退化。盲鳗的防身武器是其自身分泌的黏液,黏液中的纤维丝会很轻易地进入捕猎者的鳃中,导致用鳃呼吸的捕猎者迅速窒息。盲鳗的黏液只对用鳃呼吸的动物致命,没鳃的海狮和海豚能巧妙地避开这一陷阱并捕食盲鳗。根据现代生物进化理论分析,下列相关叙述正确的是 ( )

A.盲鳗眼睛的退化是长期适应黑暗环境产生的变异

B.盲鳗控制某性状的全部等位基因叫作该种群的基因库

C.基因突变的利与弊是相对的,基因突变决定了盲鳗的进化方向

D.盲鳗与捕猎者之间存在协同进化,该过程中两者的基因频率均发生了改变

基因频率的变化与进化的关系考查

3.[2023·湖南师大附中模拟] 甲、乙、丙三岛之间相互隔绝,甲岛上某种昆虫的一部分个体被人为地迁移到乙岛和丙岛上。这种昆虫体色受基因A(黑色)、a(白色)、a1(灰色)控制,分别统计3年和20年后相关的基因频率或基因型频率,其中甲岛基因频率一直不变,乙、丙岛数据如下表。下列说法错误的是 ( )

A.这20年间,乙岛昆虫的体色发生了进化

B.若因甲岛上该昆虫的一部分个体被人为地迁移到乙岛和丙岛上,使得甲岛上该昆虫A基因频率改变,则甲岛上该昆虫种群发生了进化

C.三个岛上生物多样性的形成不仅仅是指新物种不断形成的过程

D.a1基因来源于基因突变,a1基因频率升高可能是自然选择的结果

4.[2023·广东广州模拟] 已知在一个较大的熊猫种群中雌雄数量相等,雌雄之间可自由交配,若该种群中A的基因频率为60%,a的基因频率为40%,不考虑突变、迁移及自然选择,则下列有关说法错误的是 ( )

A.基因A、a的主要区别可能是脱氧核苷酸的排列顺序不同

B.若某个体在发育过程中A基因突变成A1基因,该基因可能不会遗传给后代

C.等位基因只位于X染色体上,则XaY的基因型频率为20%

D.若该对等位基因位于常染色体上,则显性个体中出现杂合雌熊猫的概率约为20%

高考生物二轮复习专题学案

7 变异与进化(参考答案)

【高频易错·考前清零】

1.(1)× (2)× (3)× (4)× (5)× (6)× (7)× (8)√ (9)√ (10)×

[解析] (1)不是所有生物的染色体都有性染色体和常染色体之分。

(2)基因突变不改变基因的数目,染色体上某个基因的丢失属于染色体变异。

(3)易位也可以发生在有丝分裂过程中。

(4)蜂王是二倍体,由蜂王产生的卵细胞发育而来的雄蜂是单倍体,可育。

(5)单倍体育种中,花药离体培养形成单倍体幼苗,因此用秋水仙素处理的是幼苗,而不是萌发的种子。

(6)自然状态下,基因重组发生在减数第一次分裂过程中。

(7)大肠杆菌属于原核生物,无染色体。

(10)一个基因可突变成多个等位基因体现了基因突变具有不定向的特点。

2.(1)× (2)√ (3)× (4)× (5)× (6)√ (7)× (8)× (9)× (10)×

[解析] (1)与语言相关的FOXP2基因在所有灵长类动物中都存在,但人类的该基因序列中存在部分碱基替换。这一发现为人类获得语言能力提供了分子生物学证据。

(3)变异是不定向的,与环境不存在明确的因果关系。

(4)自然选择决定了生物进化的方向,但变异是不定向的。

(5)生物进化的实质是种群基因频率的改变。

(6)捕食者的存在有利于增加物种多样性,“收割理论”体现了物种间的协同进化。

(7)进化过程中出现的新物种,适应其所处的环境,但不一定比之前的物种适应能力强。

(8)生殖隔离是指不同种个体间无法交配,或交配后不能产生可育后代的现象。

(9)某物种仅存一个种群,该种群中每个个体均含有这个物种的部分基因。

(10)人工诱变可以提高突变频率,但不能决定基因突变的方向。

【常考长句·考前规范】

(1)该突变为隐性突变,且基因突变发生在该植株的体细胞中,不能通过有性生殖传递给子代

(2)抑制细胞分裂过程中纺锤体的形成,导致染色体不能移向细胞两极,从而引起细胞内染色体数目加倍

(3)控制新性状的基因型是杂合的 通过自交筛选性状能稳定遗传的子代

(4)已出现生殖隔离,无法进行基因交流

(5)在自然选择作用下,适应环境的个体有更多的机会产生后代,种群中相应基因的频率不断提高,朝着适应环境的方向不断进化

(6)种群 避免出现一种或少数几种生物在生态系统中占据绝对优势的局面,为其他物种的形成腾出空间

考点一

【高考曾经这样考】

1.B [解析] 据图可知,发生倒位的区段包含一半的探针识别区段,则发生倒位的该条染色体有丝分裂中期的标记情况会与B选项的第一条染色体相同,另一条没有发生倒位的染色体就会与B选项的第二条染色体相同,故B正确。

2.C [解析] 由题图可知,修复过程中需要将损伤部位的序列切断,因此需要限制酶的参与,同时修复过程中,单个的脱氧核苷酸需要依次连接,要借助DNA聚合酶,A正确;填补缺口时,新链即子链的延伸方向为从5'到3',B正确;DNA有害损伤发生后,在细胞增殖过程中进行修复,保证DNA复制的正确进行,对细胞最有利,C错误;癌症的发生是多个基因累积突变的结果,随年龄增长,XP患者几乎都会发生皮肤癌的原因,可用突变累积解释,D正确。

3.B [解析] 假设X染色体上的显性致病基因为A,非致病基因为a。若父亲的初级精母细胞在减数分裂Ⅰ四分体时期,X染色体上含显性致病基因的片段和Y染色体的片段交换,导致Y染色体上有显性致病基因,从而生出基因型为XaYA的患病男孩,A不符合题意;若父亲的次级精母细胞在减数分裂Ⅱ后期时姐妹染色单体未分离,则会形成基因组成为XAXA或YY的精子,从而生出基因型为XaYY的不患该病的男孩,B符合题意;因为基因突变是不定向的,母亲的卵细胞形成时SHOX基因可能已经突变成显性致病基因,从而生出基因型为XAY的患病男孩,C不符合题意;若SHOX基因突变成显性致病基因发生在男孩胚胎发育早期,可能导致该男孩出现XAY的基因型,D不符合题意。

【重点热点题组练】

1.D [解析] 两种突变类型均为基因突变,发生在基因结构内部,以碱基为单位,因而不可用光学显微镜观察,A错误;结合表格信息可知,基因Ⅰ发生了碱基对的增添,导致基因转录产生的mRNA中的终止密码子提前出现,因而表现为多肽链长度比野生型玉米短,B错误;基因Ⅰ和基因Ⅱ都由玉米的原基因突变而来,体现了基因突变的不定向性,C错误;玉米原基因突变为基因Ⅱ后,基因的结构依然为双螺旋结构,DNA双链中嘌呤数依然等于嘧啶数,因此,突变基因中嘌呤的比例没有发生改变,依然为基因中碱基总数的50%,D正确。

2.C [解析] 图中A基因突变为a1、a2和a3三种基因,这三种基因是控制同一性状不同表现形式的基因,属于等位基因,也可以说明基因突变具有不定向性,A正确;a1是在A基因编码链的GAG的GA之间插入了GGG,编码链变为GGGGAG,相比以前多了三个碱基GGG,所以其模板链多了CCC,转录形成了mRNA多了GGG,因此多了一个甘氨酸,而其他氨基酸不变,B正确;a2CGA变为TGA,DNA分子的模板链对应序列是ACT,转录形成的mRNA上的密码子为UGA,是终止密码子,所以如果发生a2突变,则编码的蛋白质少了多个氨基酸,C错误;白化病患者父母表型正常,携带患病基因,可能携带a1、a2或a3,因此进行基因检测,二者可能一共含有两种突变基因,D正确。

3.B [解析] 1和6异常精子形成的原因是减数第一次分裂的四分体时期,同源染色体的非姐妹染色单体之间发生了染色体互换,属于基因重组,两者很可能来自同一个初级精母细胞,A错误;2发生了染色体片段缺失、4发生了染色体片段重复、5发生了染色体片段倒位,三者都属于染色体结构变异,染色体结构变异的基础是染色体片段断裂,B正确;3中d基因出现的原因一定是基因突变,基因突变是指基因中碱基的替换、增添或缺失,故在基因中一定存在碱基顺序的改变,C错误;3基因突变的过程中碱基的数量也可能发生改变,D错误。

4.B [解析] 4号和10号染色体重接属于染色体间的易位,属于染色体结构变异,是可遗传变异的来源之一,A正确;减数分裂时一个四分体中可发生非姐妹染色单体互换,属于基因重组,不会发生图中非同源染色体的重接,B错误; 4号、10号染色体分别与重接后的染色体的同源区段联会,即细胞中含有正常的4号、10号染色体,若正常的4号、10号染色体移向细胞同一极,则有可能产生染色体组成正常的配子,C正确;通过羊水抽取相应的细胞进行培养,可用于染色体分析等,因此检查该染色体异常的胎儿可通过光学显微镜进行羊水检查,D正确。

考点二

【高考曾经这样考】

1.B [解析] 分析电泳图,含A3基因的个体中有2个A3A3、15个A1A3、35个A2A3,所以A3的基因频率是(2×2+15+35)÷(100×2)×100%=27%,B正确。

2.D [解析] 自然选择通常选择出的是适应环境条件的类型,而人工选择通常是选择对人类有利的类型,故人工选择在水稻驯化过程中起主导作用,A错误;基因库是指一个生物种群的全部等位基因的总和,经过长期驯化和改良, 现代稻产量不断提高,则可推测现代稻与野生稻的基因库不完全相同,B错误;驯化形成的现代稻保留了野生稻的优良性状,而一些不利性状在选择中被淘汰,C错误;超级杂交稻品种的培育借助于杂交育种,该过程的原理主要是基因重组,D正确。

3.A [解析] 甲、乙两种牵牛花传粉昆虫的差异,导致两物种之间不会交叉传粉,对维持两物种生殖隔离具有重要作用,A正确;甲主要靠蛾类传粉,在蛾类多而蜂类少的环境下,甲有选择优势,但并不会导致A基因突变加快,B错误;基因库是指一个种群内所有个体的全部基因,将A基因引入甲植物种群(本身不含A基因)后,甲植物种群的基因库发生改变 ,C错误;若将A基因转入甲,其花颜色由白变紫,其他性状不变(释放的挥发物质没有改变),但对蛾类的吸引下降,对蜂类的吸引增强,推测花冠颜色为白色是吸引蛾类传粉的决定性因素,而不是释放的挥发物,D错误。

【重点热点题组练】

1.C [解析] 为了减少误差,提取尼安德特人的DNA时要排除来自微生物或操作者的DNA的干扰,A正确;线粒体DNA比核DNA小得多,且只来自母亲,因此更容易进行测序分析,B正确;生活在非洲的现代人不具有尼安德特人的基因只能说明生活在非洲的现代人的直系祖先没有和尼安德特人发生过基因交流,不能说明二者没有共同的祖先,C错误;“生活在非洲之外的现代人体内都有1%~4%的尼安德特人基因”,说明生活在非洲之外的现代人的直系祖先曾经和尼安德特人发生过基因交流,D正确。

2.D [解析] 盲鳗的眼睛出现了退化,是黑暗环境对其适应黑暗的变异进行定向选择的结果,A错误;盲鳗种群中所有个体含有的全部基因称为该种群的基因库,B错误;基因突变的利与弊是相对的,基因突变具有不定向性,自然选择决定了盲鳗的进化方向,C错误;盲鳗与捕猎者之间、盲鳗和生活环境之间都在相互影响,存在协同进化,即盲鳗与捕猎者协同进化的过程中基因频率均发生了改变,D正确。

3.A [解析] 3年后乙岛A的基因频率=40%+1/2×40%=60%,a的基因频率=1-60%=40%,20年后乙岛A的基因频率=36%+1/2×48%=60%,a的基因频率=1-60%=40%,说明乙岛昆虫的体色没有发生进化,A错误;生物进化的实质是种群基因频率的改变,若因人为影响导致A基因频率改变,则该种群发生了进化,B正确;生物多样性包括遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性,因此生物多样性的形成不仅仅是新的物种不断形成的过程,C正确;a1、a和A是等位基因,等位基因来源于基因突变,自然选择决定生物进化的方向,a1基因频率升高可能是自然选择的结果,D正确。

4.D [解析] 基因A、a是一对等位基因,主要区别可能是脱氧核苷酸的排列顺序不同,A正确;若某个体在发育过程中A基因突变成A1基因,该基因可能不会遗传给后代,比如该突变发生在体细胞中,B正确;等位基因只位于X染色体上,在雄性个体中XaY的基因型频率等于Xa的基因频率即40%,由于雌雄个体数目相等,因此XaY的基因型频率为20%,C正确;若该对等位基因位于常染色体上,Aa=2×60%×40%=48%,AA=60%×60%=36%,则Aa∶AA=4∶3,则显性个体中出现杂合雌熊猫的概率约为4/7×1/2=2/7,D错误。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录