福建省厦门市2023-2024学年高二上学期期末质量检测历史试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 福建省厦门市2023-2024学年高二上学期期末质量检测历史试题(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 279.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-02-20 11:06:39 | ||

图片预览

文档简介

厦门市2023-2024学年高二上学期期末质量检测

历史试题

满分:100分 考试时间:75分钟

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

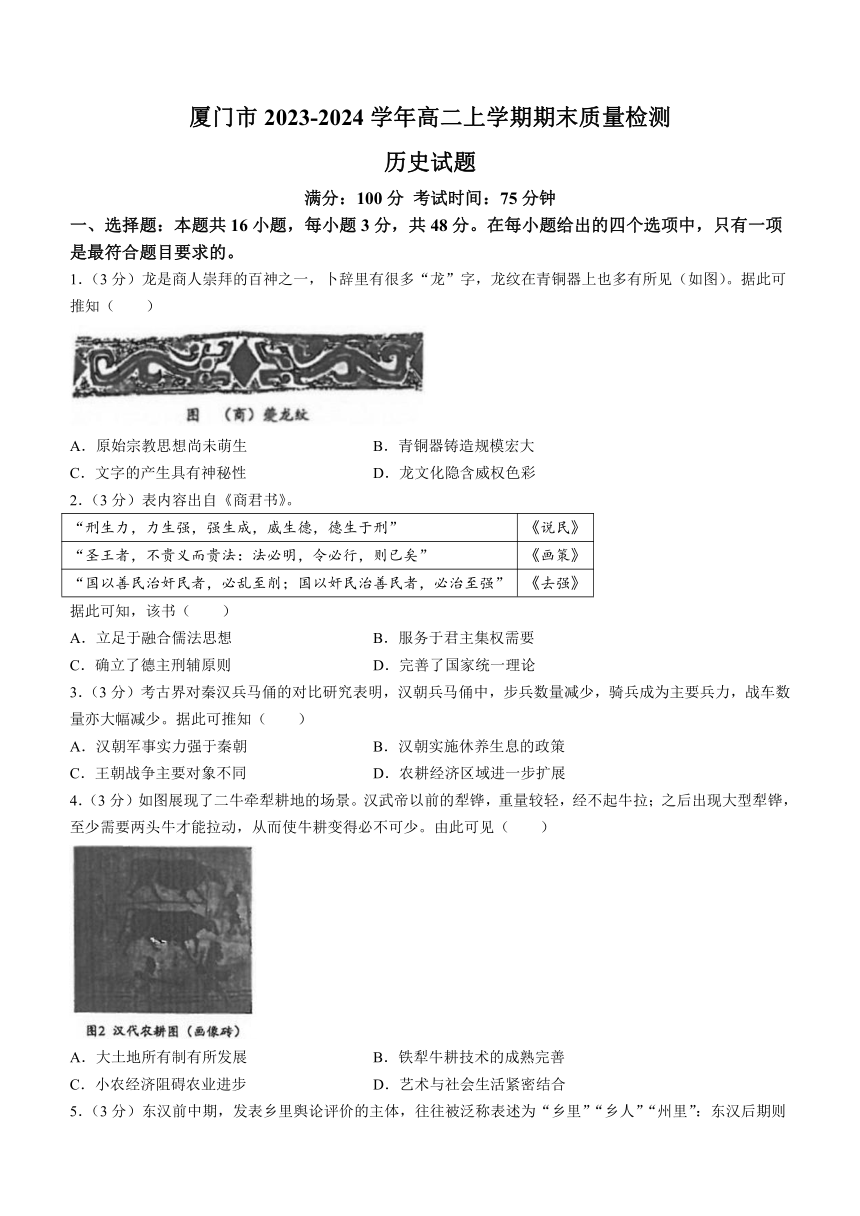

1.(3分)龙是商人崇拜的百神之一,卜辞里有很多“龙”字,龙纹在青铜器上也多有所见(如图)。据此可推知( )

A.原始宗教思想尚未萌生 B.青铜器铸造规模宏大

C.文字的产生具有神秘性 D.龙文化隐含威权色彩

2.(3分)表内容出自《商君书》。

“刑生力,力生强,强生成,威生德,德生于刑” 《说民》

“圣王者,不贵义而贵法:法必明,令必行,则已矣” 《画策》

“国以善民治奸民者,必乱至削;国以奸民治善民者,必治至强” 《去强》

据此可知,该书( )

A.立足于融合儒法思想 B.服务于君主集权需要

C.确立了德主刑辅原则 D.完善了国家统一理论

3.(3分)考古界对秦汉兵马俑的对比研究表明,汉朝兵马俑中,步兵数量减少,骑兵成为主要兵力,战车数量亦大幅减少。据此可推知( )

A.汉朝军事实力强于秦朝 B.汉朝实施休养生息的政策

C.王朝战争主要对象不同 D.农耕经济区域进一步扩展

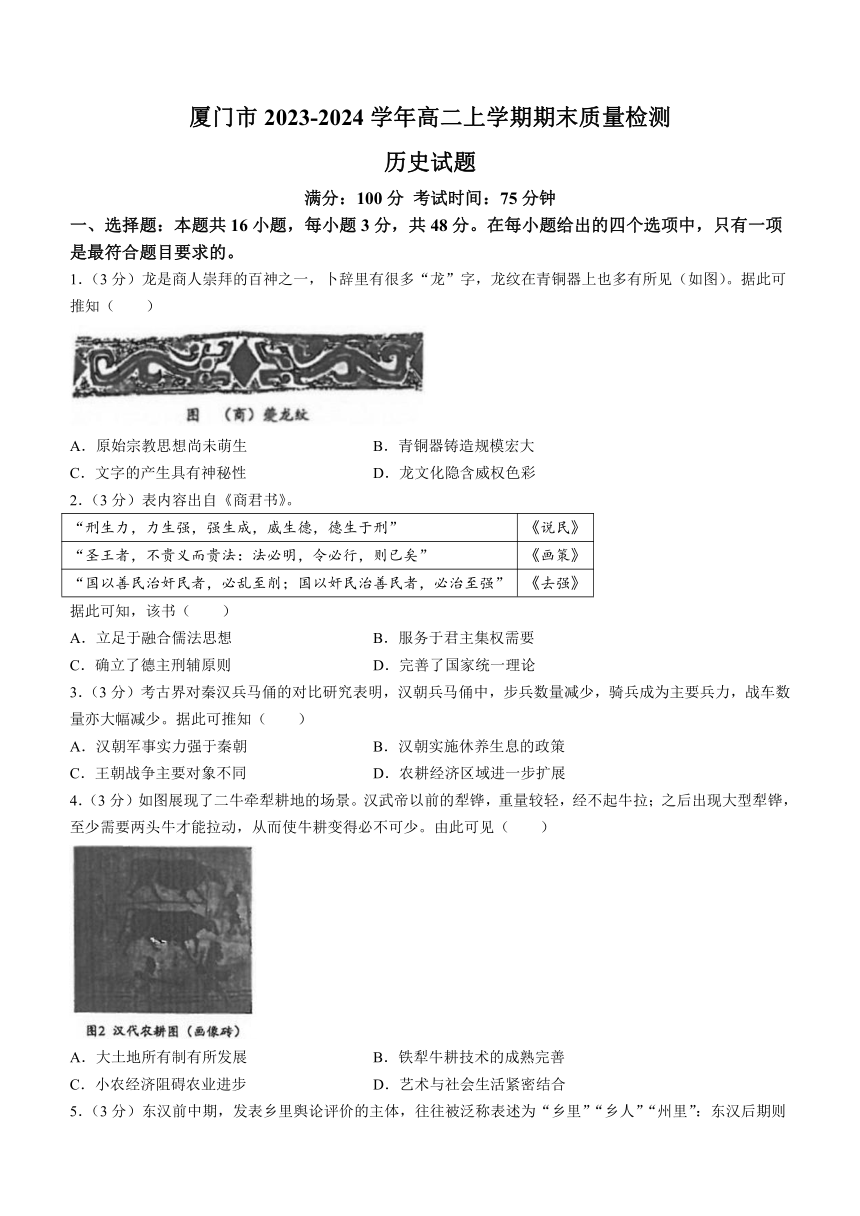

4.(3分)如图展现了二牛牵犁耕地的场景。汉武帝以前的犁铧,重量较轻,经不起牛拉;之后出现大型犁铧,至少需要两头牛才能拉动,从而使牛耕变得必不可少。由此可见( )

A.大土地所有制有所发展 B.铁犁牛耕技术的成熟完善

C.小农经济阻碍农业进步 D.艺术与社会生活紧密结合

5.(3分)东汉前中期,发表乡里舆论评价的主体,往往被泛称表述为“乡里”“乡人”“州里”:东汉后期则出现了许劭、许靖、郭太等“核论乡党人物”,以至“天下言拔士者,咸称许、郭”。这一变化表明( )

A.大族名士操纵选官 B.中央集权逐渐加强

C.吏治腐败政治黑暗 D.门阀政治威胁皇权

6.(3分)南朝政府在水流湍急、船路艰难地点设埭,用牛或人力助船过渡,并收取一定的埭税:此外还有桁渡税,桁即方便商旅贩客渡河而设的浮桥。据此可知( )

A.南北水路交通受阻 B.经济重心加速南移

C.政府重视商业发展 D.朝廷财政极度紧张

7.(3分)魏晋南北朝时期,北朝政权屡屡南征,南朝政权频频北伐,最终是由隋重新统一中国。出现这一结局的主要原因是( )

A.隋朝制度创新提升国力 B.南方内乱消耗实力

C.北方全面整合实力更强 D.江南开发程度有限

8.(3分)表为唐诗节选。

作者 诗句

杨炯 匈奴今未灭,画地取封侯。

郭震 塞外虏尘飞,频年出武威。

骆宾王 龙庭但苦战,燕领会封侯。

令狐楚 未收天子河湟地,不拟回头望故乡。

材料体现了唐前期( )

A.积极进取的社会风尚 B.诗人思念家乡的苦闷之情

C.将士渴望和平的心态 D.边疆动荡危机四伏的形势

9.(3分)唐代后期,不少节度使身兼数职而“位重藩维,受明王之宠寄,同国家之休戚”,在地方管理上“恢张皇化,敬事以守法度,节用以减征徭”。这反映了( )

A.地方官以权乱法现象严重 B.百姓徭役负担极其沉重

C.中央对藩镇坐大无力约束 D.国家寄重藩镇维系统治

10.(3分)宋代,女娲因“抟土作人”而受到单独祭拜,民间出现“送子观音”之说,宋仁宗也因未有继嗣而多次祭祀高禖(媒神)。上述社会现象反映了( )

A.百姓重视子嗣的繁衍 B.孝道文化深入人心

C.佛教本土化趋势加强 D.战争导致人口锐减

11.(3分)宋代铠甲制作水平达到我国古代的巅峰,但从宋中后期开始,铠甲的作用变小,并慢慢退出历史舞台。这样的变化是因为( )

A.承平日久以致军备废弛 B.冶金业发展受到限制

C.铠甲笨重不适应战争需求 D.科技逐渐改变战争形态

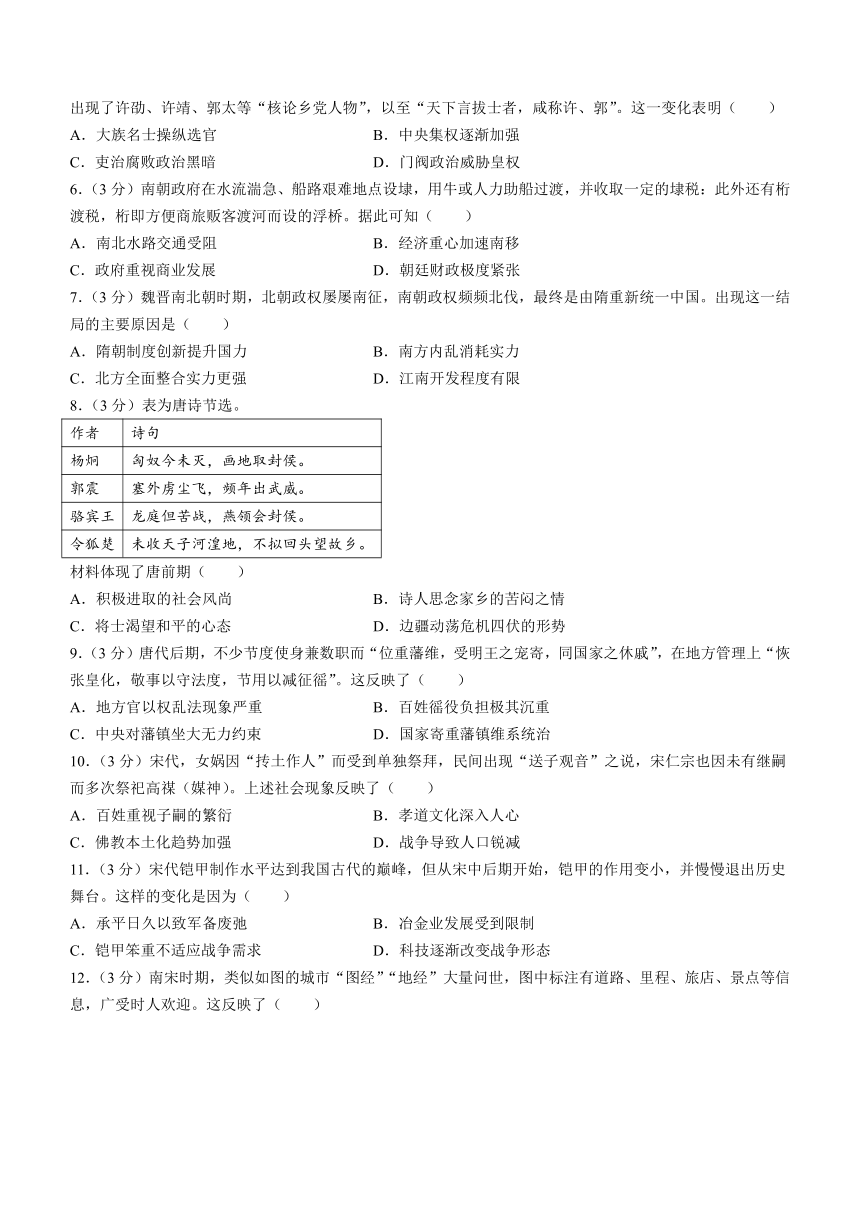

12.(3分)南宋时期,类似如图的城市“图经”“地经”大量问世,图中标注有道路、里程、旅店、景点等信息,广受时人欢迎。这反映了( )

A.经济繁荣推动旅游发展 B.雕版印刷技术精湛

C.江南工商业市镇迅速兴起 D.民众安逸享乐的生活

13.(3分)明代官员成为内阁大学士,往往需要经过“廷推(重臣推荐)”,但亦可由皇帝特旨入阁,如果一位官员曾经在皇帝还是皇子时做过其老师,入阁可能性就会非常大。这表明( )

A.帝师位高权重参与决策 B.中枢机构运作受皇权干扰

C.儒家文化影响官吏选拔 D.“廷推”制度已沦为形式

14.(3分)表为明清之际东南地区每1000枚铜钱可兑换白银的币值变化表。

年份 白银(公斤)

1638 0.03375(+)

1640 0.01875(+)

1643 0.012375

1646 0.0063

据此可推知( )

A.当地民众赋税负担减轻 B.商品经济发展受到冲击

C.白银泛滥引发通货膨胀 D.实施一条鞭法势在必行

15.(3分)清初,西南地区的义学与内地大致相似,主要针对贫寒子弟。雍正以来,义学逐渐渗入少数民族聚居地区,更多面向少数民族子弟。这一调整( )

A.旨在促进民族间的经济交流 B.意在节省朝廷赈济贫弱的开支

C.顺应了西南政治管理的变化 D.直接强化了对边疆地区的控制

16.(3分)清朝康雍年间,中俄通过《尼布楚条约》《恰克图条约》等确定两国边界,并且正式勘察划界。乾隆中后期,由于俄人违背界约,屡次越界抢劫,清廷曾先后三次关闭恰克图贸易。这说明( )

A.中俄冲突导致清朝闭关自守 B.传统宗藩体系有所松动

C.经贸是解决中外矛盾的关键 D.清朝初具国家疆界意识

二、非选择题:本题共4小题,共52分。

17.(8分)阅读材料,完成下列要求。

材料一:秦始皇在沙丘病逝之前,赐长子扶苏玺书“与丧会咸阳而葬”(意在使扶苏继位)。赵高与丞相李斯密谋篡改诏书,赐扶苏自尽,立始皇幼子胡亥为帝。

——据司马迁《史记》

材料二:赵正(秦始皇)流涕而谓(李)斯曰:“吾非疑子也,子,吾忠臣也。其议所立。”丞相臣斯、御史臣去疾昧死顿首言曰:“今道远而诏期群臣,恐大臣之有谋,请立子胡亥为代后。”王曰:“可。”

——据《赵正书》(成书于西汉早期,作者信息不明)

材料三:最早提出“胡玄不当立”的是起兵反秦的楚人,汉初统治者接受了这一说法,从中演绎出的“沙丘之谋”故事被司马迁录入《史记》,为世人所熟知。

——当代历史学者陈侃理

材料一关于秦末“沙丘之谋”的记载长期被史家视为历史事实,根据材料二、三是否足以推翻司马迁这一结论 请说明理由。

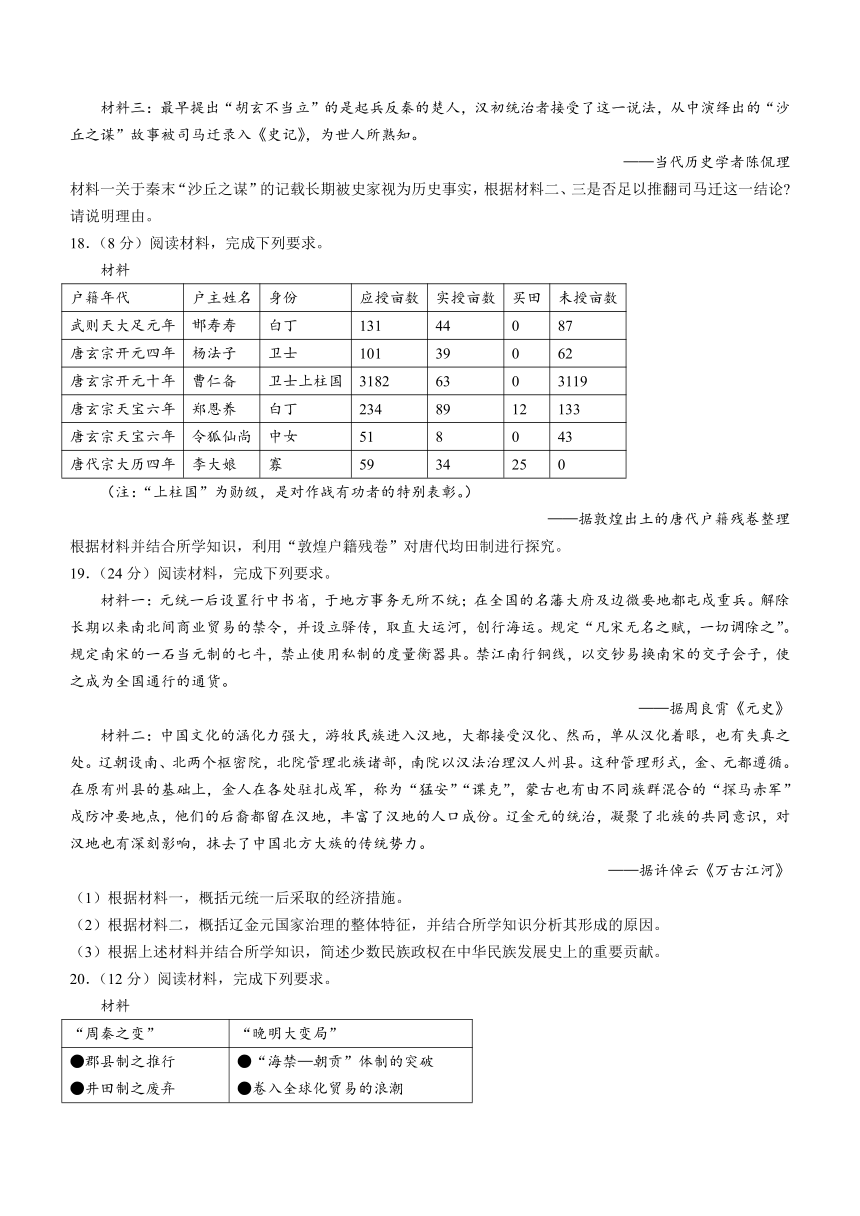

18.(8分)阅读材料,完成下列要求。

材料

户籍年代 户主姓名 身份 应授亩数 实授亩数 买田 未授亩数

武则天大足元年 邯寿寿 白丁 131 44 0 87

唐玄宗开元四年 杨法子 卫士 101 39 0 62

唐玄宗开元十年 曹仁备 卫士上柱国 3182 63 0 3119

唐玄宗天宝六年 郑恩养 白丁 234 89 12 133

唐玄宗天宝六年 令狐仙尚 中女 51 8 0 43

唐代宗大历四年 李大娘 寡 59 34 25 0

(注:“上柱国”为勋级,是对作战有功者的特别表彰。)

——据敦煌出土的唐代户籍残卷整理

根据材料并结合所学知识,利用“敦煌户籍残卷”对唐代均田制进行探究。

19.(24分)阅读材料,完成下列要求。

材料一:元统一后设置行中书省,于地方事务无所不统;在全国的名藩大府及边微要地都屯戍重兵。解除长期以来南北间商业贸易的禁令,并设立驿传,取直大运河,创行海运。规定“凡宋无名之赋,一切调除之”。规定南宋的一石当元制的七斗,禁止使用私制的度量衡器具。禁江南行铜线,以交钞易换南宋的交子会子,使之成为全国通行的通货。

——据周良霄《元史》

材料二:中国文化的涵化力强大,游牧民族进入汉地,大都接受汉化、然而,单从汉化着眼,也有失真之处。辽朝设南、北两个枢密院,北院管理北族诸部,南院以汉法治理汉人州县。这种管理形式,金、元都遵循。在原有州县的基础上,金人在各处驻扎戍军,称为“猛安”“谍克”,蒙古也有由不同族群混合的“探马赤军”戍防冲要地点,他们的后裔都留在汉地,丰富了汉地的人口成份。辽金元的统治,凝聚了北族的共同意识,对汉地也有深刻影响,抹去了中国北方大族的传统势力。

——据许倬云《万古江河》

(1)根据材料一,概括元统一后采取的经济措施。

(2)根据材料二,概括辽金元国家治理的整体特征,并结合所学知识分析其形成的原因。

(3)根据上述材料并结合所学知识,简述少数民族政权在中华民族发展史上的重要贡献。

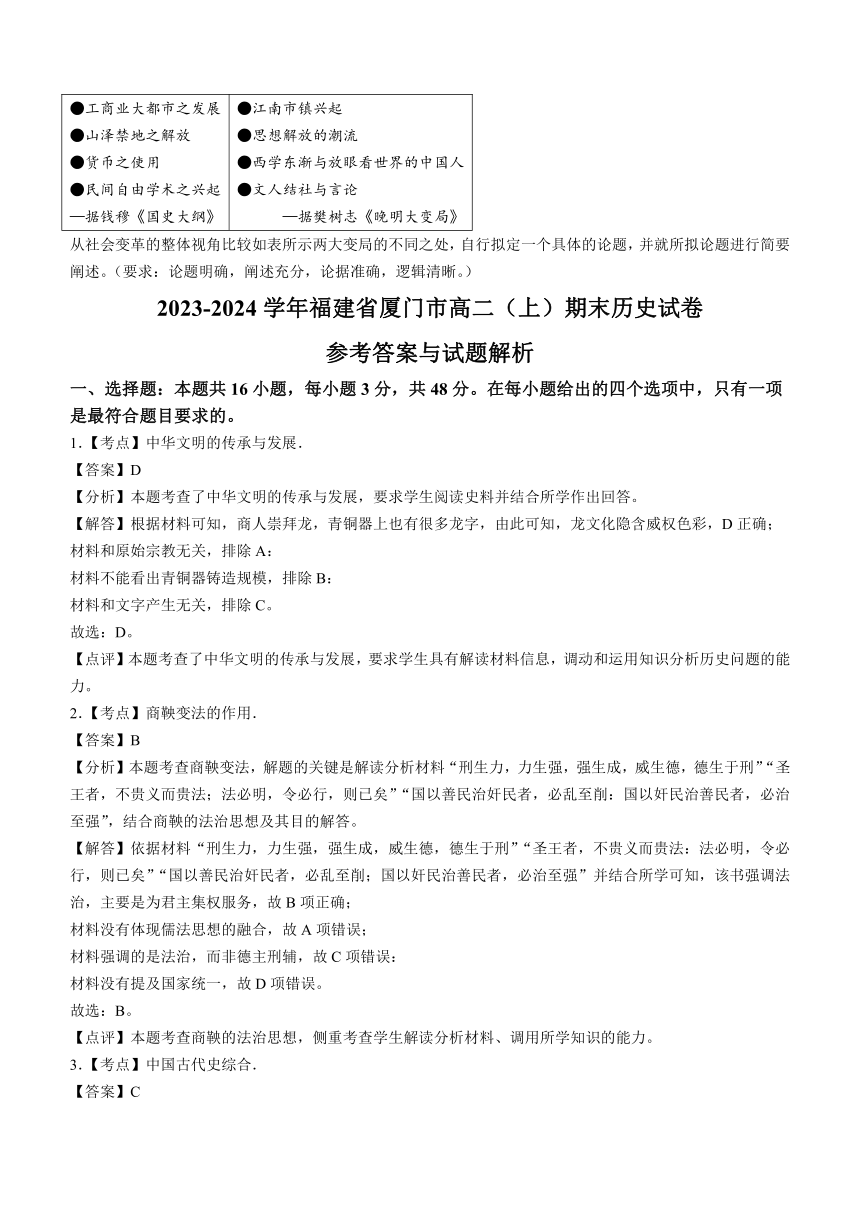

20.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料

“周秦之变” “晚明大变局”

●郡县制之推行 ●井田制之废弃 ●工商业大都市之发展 ●山泽禁地之解放 ●货币之使用 ●民间自由学术之兴起 —据钱穆《国史大纲》 ●“海禁—朝贡”体制的突破 ●卷入全球化贸易的浪潮 ●江南市镇兴起 ●思想解放的潮流 ●西学东渐与放眼看世界的中国人 ●文人结社与言论 —据樊树志《晚明大变局》

从社会变革的整体视角比较如表所示两大变局的不同之处,自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:论题明确,阐述充分,论据准确,逻辑清晰。)

2023-2024学年福建省厦门市高二(上)期末历史试卷

参考答案与试题解析

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

1.【考点】中华文明的传承与发展.

【答案】D

【分析】本题考查了中华文明的传承与发展,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】根据材料可知,商人崇拜龙,青铜器上也有很多龙字,由此可知,龙文化隐含威权色彩,D正确;

材料和原始宗教无关,排除A:

材料不能看出青铜器铸造规模,排除B:

材料和文字产生无关,排除C。

故选:D。

【点评】本题考查了中华文明的传承与发展,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

2.【考点】商鞅变法的作用.

【答案】B

【分析】本题考查商鞅变法,解题的关键是解读分析材料“刑生力,力生强,强生成,威生德,德生于刑”“圣王者,不贵义而贵法;法必明,令必行,则已矣”“国以善民治奸民者,必乱至削:国以奸民治善民者,必治至强”,结合商鞅的法治思想及其目的解答。

【解答】依据材料“刑生力,力生强,强生成,威生德,德生于刑”“圣王者,不贵义而贵法:法必明,令必行,则已矣”“国以善民治奸民者,必乱至削;国以奸民治善民者,必治至强”并结合所学可知,该书强调法治,主要是为君主集权服务,故B项正确;

材料没有体现儒法思想的融合,故A项错误;

材料强调的是法治,而非德主刑辅,故C项错误:

材料没有提及国家统一,故D项错误。

故选:B。

【点评】本题考查商鞅的法治思想,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

3.【考点】中国古代史综合.

【答案】C

【分析】本题考查了中国古代史,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】根据“汉朝兵马俑中,步兵数量减少,骑兵成为主要兵力,战车数量亦大幅减少”并结合所学可知,汉朝主要作战对象是北部的匈奴,因此以骑兵为主,C正确;

材料没有比较,不能得出汉朝军事实力强于素朝,排除A:

材料和休养生息无关,排除B:

骑兵成为主要兵力,和农耕经济区域进一步扩展,排除D。

故选:C。

【点评】本题考查了中国古代史,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

4.【考点】中国古代农业耕作方式.

【答案】D

【分析】本题考查中国古代农业耕作方式,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

【解答】从材料“如图展现了二牛牵犁耕地的场景。汉武帝以前的犁铧,重量较轻,经不起牛拉:之后出现大型犁铧,至少需要两头牛才能拉动,从而使牛耕变得必不可少。”和所学知识可知,艺术与社会生活紧密结合,D正确:

ABC选项是对材料错误的理解,排除。

故选:D。

【点评】本题考查中国古代农业耕作方式,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

5.【考点】从汉至元政治制度的演变.

【答案】A

【分析】本题考查从汉至元政治制度的演变,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

【解答】从材料“东汉前中期,发表乡里舆论评价的主体”“天下言拔士者,咸称许、郭”和所学知识可知,大族名士操纵选官,A正确:

BCD选项是对材料错误的理解,排除。

故选:A。

【点评】本题考查从汉至元政治制度的演变,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

6.【考点】中国古代的经济政策.

【答案】C

【分析】本题侧重于考查古代的经济政策,解题关键信息是“南朝政府在水流湍急、船路艰难地点设埭,用牛或人力助船过渡,并收取一定的埭税;此外还有桁渡税,桁即方便商旅贩客渡河而设的浮桥”。

【解答】A.材料只涉及南朝,不能看出南北交通受阻,排除:

B.经济重心开始南移是在唐朝中期,排除:

C.根据“南朝政府在水流湍急、船路艰难地点设埭,用牛或人力助船过渡,并收取一定的埭税:此外还有桁渡税,桁即方便商旅贩客渡河而设的浮桥”分析可知,材料中政府设置“埭”“桁渡税”的设置,体现了政府对商业的重视,正确;

D.材料可以看出政府增加了财政收入,但是不能朝廷财政极度紧张,排除。

故选:C。

【点评】本题侧重于考查古代的经济政策,答题关键在于对材料的分析和相关知识点的把握。

7.【考点】魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展.

【答案】C

【分析】本题考查魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

【解答】从材料“魏晋南北朝时期,北朝政权屡屡南征,南朝政权频频北伐,最终是由隋重新统一中国”和所学知识可知,出现这一结局的主要原因是北方全面整合实力更强,C正确:

隋朝制度创新提升国力不是主要原因,只是原因之一,A排除:

南方内乱消耗实力只是原因之一,不是主要原因,B排除:

江南开发程度有限不是原因,D选项是对材料错误的理解,排除。

故选:C。

【点评】本题考查魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

8.【考点】唐诗.

【答案】A

【分析】本题考查了唐诗,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】“画地取封侯”“频年出武威”“龙庭但苦战”体现的是唐朝积极进取的社会风尚,

A正确:

材料没有体现苦闷之情,排除B:

材料没有体现渴望和平,排除C:

D与材料无关,排除。

故选:A。

【点评】本题考查了唐诗,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

9.【考点】唐朝的中央集权.

【答案】D

【分析】本题考查唐朝的中央集权,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

【解答】从材料“位重藩维,受明王之宠寄,同国家之休戚”“恢张皇化,敬事以守法度,节用以减征徭”和所学知识可知,国家寄重藩镇维系统治,D正确:

ABC选项是对材料错误的理解,排除。

故选:D。

【点评】本题考查唐朝的中央集权,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

10.【考点】中华文化对外来思想的吸收与融合.

【答案】B

【分析】本题考查了中华文化对外来思想的吸收与融合,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】材料体现的是重视子嗣的现象,说明孝道文化深入人心,B正确:

材料不仅强调百姓,排除A:

材料没有体现佛教,排除C:

宋仁宋时期没有大的战争,排除D。

故选:B。

【点评】本题考查了中华文化对外来思想的吸收与融合,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

11.【考点】宋元科技.

【答案】D

【分析】本题侧重于考查宋元科技,解题关键信息是“宋代铠甲制作水平达到我国古代的巅峰,但从宋中后期开始,铠甲的作用变小,并慢慢退出历史舞台”。

【解答】A.材料与军备松弛无关,排除;

B.材料阶段冶金业发展并未受限,排除:

C.铠甲笨重不是变化的主要原因,排除:

D.根据所学知识可知,宋元时期,火药广泛应用于军事,促使人类进入热兵器时代,因此铠甲的作用降低,因此发生了变化,由此说明科技逐渐改变战争形态,正确。

故选:D。

【点评】本题侧重于考查宋元科技,答题关键在于对材料的分析和相关知识点的把握。

12.【考点】宋朝的商业发展.

【答案】A

【分析】本题考查宋朝的商业发展,解题的关键是解读分析材料信息,结合南宋商品经济发展的影响解答。

【解答】依据材料“图中标注有道路、里程、旅店、景点等信息”并结合所学可知,随着南宋商品经济和城市经济的发展,出现了大量城市“图经”“地经”,为时人旅游提供了向导和服务作用,推动了旅游业的发展,因此材料反映了经济繁荣推动旅游发展,故A项正确:

材料的主旨不是强调雕版印刷技术的精湛,故B项错误;

工商业市镇兴起是在明清时期,故C项错误:

城市“图经”“地经”主要是民众旅游提供了向导和服务作用,不能反映民众安逸享乐的生活,故D项错误。

故选:A。

【点评】本题考查宋朝商品经济发展的影响,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

13.【考点】明朝的内阁.

【答案】C

【分析】本题侧重于考查明朝的内阁,解题关键信息是“但亦可由皇帝特旨入阁,如果一位官员曾经在皇帝还是皇子时做过其老师,入阁可能性就会非常大”。

【解答】A.内阁是皇帝的咨询机构,帝师位高权重参与说法不符合史实,排除;

B.内阁不属于中枢机构,排除:

C.根据“但亦可由皇帝特旨入阁,如果一位官员曾经在皇帝还是皇子时做过其老师,入阁可能性就会非常大”分析可知,儒家倡导的尊师重道思想对内阁官员的任命产生了影响,

正确:

D.说法过于绝对化,排除。

故选:C。

【点评】本题侧重于考查明朝的内阁,答题关键在于对材料的分析和相关知识点的把握。

14.【考点】中国货币的演进历程.

【答案】C

【分析】本题考查中国古代货币的演进历程,解题的关键是解读分析表格信息,结合明清时期白银货币化及其影响解答。

【解答】依据表格信息可知,每1000枚铜钱可兑换白银的币值越来越少,这说明白银在贬值。结合材料时间和所学可知,新航路开辟后,大量白银流入,导致白银泛滥、贬值,引发通货膨胀,故C项正确;

从材料中看不出民众的赋税负担是否减轻,故A项错误;

明清时期商品经济得到发展,故B项错误;

一条鞭法实行是在明朝中后期,与材料时间不符,故D项错误。

故选:C。

【点评】本题考查明清时期的货币体系,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

15.【考点】明清统一多民族国家版图奠定的重要意义.

【答案】C

【分析】本题考查明清统一多民族国家版图奠定的重要意义,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

【解答】从材料“清初,西南地区的义学与内地大致相似,主要针对贫寒子弟。雍正以来,义学逐渐渗入少数民族聚居地区,更多面向少数民族子弟。”和所学知识可知,雍正皇帝时期在西南地区推行改土归流,材料中的措施有利于加强对西南地区的管理,C正确:

ABD选项是对材料错误的理解,排除。

故选:C。

【点评】本题考查明清统一多民族国家版图奠定的重要意义,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

16.【考点】元明清时期的民族关系与对外交往.

【答案】D

【分析】本题考查元明清时期的民族关系与对外交往,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

【解答】从材料“清朝康雍年间,中俄通过《尼布楚条约》《恰克图条约》等确定两国边界,并且正式勘察划界。乾隆中后期,由于俄人违背界约,屡次越界抢劫,清廷曾先后三次关闭恰克图贸易”和所学知识可知,清朝初具国家疆界意识,D正确:

ABC选项是对材料错误的理解,排除。

故选:D。

【点评】本题考查元明清时期的民族关系与对外交往,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

二、非选择题:本题共4小题,共52分。

17.【考点】史料的重要作用.

【答案】不能推翻。理由:材料二是西汉早期的文献史料,作者信息不明,相对于秦朝的史事来说属于二手史料:材料三是后世学者著述,对于秦朝的史事来说也是二手史料:《史记》尽管也是传世文献,但属于官方正史,史料价值较高。

【分析】本题主要考查史料的重要作用、秦亡汉立,要求学生提取材料信息并结合所学知识作出回答。

【解答】根据材料可知,材料二是西汉早期的文献史料,作者信息不明,相对于秦朝的史事来说属于二手史料:材料三是后世学者著述,对于秦朝的史事来说也是二手史料:从《史记》的史料价值分析得出,《史记》尽管也是传世文献,但属于官方正史,史料价值较高,所以,根据材料二、三不足以推翻司马迁这一结论。

故答案为:

不能推翻。理由:材料二是西汉早期的文献史料,作者信息不明,相对于秦朝的史事来说属于二手史料:材料三是后世学者著述,对于秦朝的史事来说也是二手史料:《史记》尽管也是传世文献,但属于官方正史,史料价值较高。

【点评】本题主要考查史料的重要作用、秦亡汉立,考查学生的材料分析能力以及调用所学知识解决问题的能力。

18.【考点】中国古代户籍制度的演变:武则天和武周政权.

【答案】“敦煌户籍残卷”可以从不同角度研究唐朝均田制。“敦煌户籍残卷”可以研究均田制授田的对象,授田的亩数,田地买卖情况,授田亩数实际情况等。“敦煌户籍残卷”是研究唐朝均田制的重要历史资料,具有重要的史料价值。

【分析】本题考查唐朝均田制,结合所学知识对题干表格信息的正确解读是解决问题的关键。

【解答】依据题干表格“户主姓名”“身份”信息可以了解均田制授田的对象,授田的数目:依据“应授田数”“实际亩授田”信息可以理解的情况:依据“买田”信息可以了解田地买卖情况:依据表格“应授”“实授”“未授”亩数等信息可以了解授田亩数实际情况:再综合分析其史料价值即可。

故答案为:

“敦煌户籍残卷”可以从不同角度研究唐朝均田制。“敦煌户籍残卷”可以研究均田制授田的对象,授田的亩数,田地买卖情况,授田亩数实际情况等。“敦煌户籍残卷”是研究唐朝均田制的重要历史资料,具有重要的史料价值。

【点评】本题考查了唐朝的均田制,要求运用所学分析解读题干信息,难度适中。

19.【考点】元朝行省制度:多民族政权的并立.

【答案】(1)经济措施:解除长期存在的贸易禁令:减免赋税:统一度量衡制度:统一货币。

(2)整体特征:实行汉化统治:蕃汉分治,因俗而治。形成原因:中原汉文化较游牧民族文化先进,中华文化具有包容性:辽金元时期,各地区的经济、文化发展水平存在较大差异,统治者需要根据实际情况采取不同的治理策略:辽金元时期的统治者具有较高的政治智慧,能够在治理国家时灵活变通,不拘泥于传统;多民族融合发展的结果;对历史经验的借鉴。

(3)中国自古以来就是一个多民族国家,少数民族为谋求中华民族的繁荣与进步做出了积极、卓越的贡献:少数民族政权的建立和统治,对于维护国家的统一和稳定,以及推动国家的发展都起到了重要的作用:少数民族政权对于边疆地区的开发和建设做出了重要的贡献:少数民族政权也对中华文化的发展产生了深远的影响。

【分析】本题主要考查中国古代统一多民族国家的巩固和发展。第一问,提炼概括材料信息归纳:第二问,结合辽金元的统治特征及成因分析作答:第三问,总结性试题,言之成理即可。

【解答】(1)经济措施:根据材料一“解除长期以来南北间商业贸易的禁令, 规定‘凡宋无名之赋,一切竭除之’。规定南宋的一石当元制的七斗,禁止使用私制的度量衡器具。禁江南行铜线,以交钞易换南宋的交子会子,使之成为全国通行的通货”概括得出,解除长期存在的贸易禁令;减免赋税;统一度量衡制度;统一货币。

(2)整体特征:根据材料“中国文化的涵化力强大,游牧民族进入汉地,大都接受汉化、然而,单从汉化着眼,也有失真之处。辽朝设南、北两个枢密院,北院管理北族诸部,南院以汉法治理汉人州县。这种管理形式,金、元都遵循。”概括得出,实行汉化统治;蕃汉分治,因俗而治。形成原因:根据材料“中国文化的涵化力强大,游牧民族进入汉地,大都接受汉化”可得出中原汉文化较游牧民族文化先进,中华文化具有包容性:根据材料“辽朝设南、北两个枢密院,北院管理北族诸部,南院以汉法治理汉人州县。这种管理形式,金、元都遵循”可得出辽金元时期,各地区的经济、文化发展水平存在较大差异,统治者需要根据实际情况采取不同的治理策略:辽金元时期的统治者具有较高的政治智慧,能够在治理国家时灵活变通,不拘泥于传统;根据材料“不同族群混合”等信息可得出多民族融合发展的结果:对历史经验的借鉴。

(3)根据上述材料并结合所学知识,少数民族政权在中华民族发展史上的重要贡献不可忽视。中国自古以来就是一个多民族国家,少数民族为谋求中华民族的繁荣与进步做出了积极、卓越的贡献。在政治方面,少数民族政权的建立和统治,对于维护国家的统一和稳定,以及推动国家的发展都起到了重要的作用。在经济方面,少数民族政权对于边疆地区的开发和建设做出了重要的贡献。在文化方面,少数民族政权也对中华文化的发展产生了深远的影响。例如,辽代的契丹人推行汉化政策,使得契丹文化和汉文化得以融合,对于中华文化的发展产生了积极的影响。总之,少数民族政权在中华民族发展史上的重要贡献是多方面的,不可忽视。

故答案为:

(1)经济措施:解除长期存在的贸易禁令:减免赋税:统一度量衡制度;统一货币。

(2)整体特征:实行汉化统治:蕃汉分治,因俗而治。形成原因:中原汉文化较游牧民族文化先进,中华文化具有包容性:辽金元时期,各地区的经济、文化发展水平存在较大差异,统治者需要根据实际情况采取不同的治理策略:辽金元时期的统治者具有较高的政治智慧,能够在治理国家时灵活变通,不拘泥于传统;多民族融合发展的结果;对历史经验的借鉴。

(3)中国自古以来就是一个多民族国家,少数民族为谋求中华民族的繁荣与进步做出了积极、卓越的贡献;少数民族政权的建立和统治,对于维护国家的统一和稳定,以及推动国家的发展都起到了重要的作用:少数民族政权对于边疆地区的开发和建设做出了重要的贡献:少数民族政权也对中华文化的发展产生了深远的影响。

【点评】本题主要考查中国古代统一多民族国家的巩固和发展,考查学生的材料分析能力以及调用所学知识解决问题的能力。

20.【考点】明清海禁与闭关锁国政策及其影响:中国古代土地制度的演变:明清时期的商业发展:郡县制.

【答案】论题:明代社会的变革是中国步入近代社会的前夜。

阐述:随着明代商品经济的发展,资本主义萌芽出现,并有所发展;新航路开辟后,中国与外界的贸易往来有所增加,白银大量流入到中国,加速了白银货币化的进程;西学东渐,国人视野逐步开阔,有利于中国科技的发展。

综上所述,这些都是中国进入到近代社会的前奏。

【分析】本题主要考查周秦之变与晚明大变局,要求学生提取材料信息并结合所学知识作出回答。

【解答】本题属于开放性题,根据材料中所列的“卷入全球化贸易的浪潮”“江南市镇兴起”“思想解放的潮流”等信息,结合所学可以得出观点是明代社会的变革是中国步入近代社会的前夜,然后结合明朝商品经济的发展、新航路开辟对中国经济的发展的影响、西学东渐等方面进行论述,如随着明代商品经济的发展,资本主义萌芽出现,并有所发展:新航路开辟后,中国与外界的贸易往来有所增加,白银大量流入到中国,加速了白银货币化的进程:西学东渐,国人视野逐步开阔,有利于中国科技的发展。最后得出这些都是中国进入到近代社会的前奏的结论,言之有理即可。

故答案为:

论题:明代社会的变革是中国步入近代社会的前夜。

阐述:随着明代商品经济的发展,资本主义萌芽出现,并有所发展:新航路开辟后,中国与外界的贸易往来有所增加,白银大量流入到中国,加速了白银货币化的进程:西学东渐,国人视野逐步开阔,有利于中国科技的发展。

综上所述,这些都是中国进入到近代社会的前奏。

【点评】本题主要考查周秦之变与晚明大变局,考查学生论证和探讨问题的能力。

历史试题

满分:100分 考试时间:75分钟

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

1.(3分)龙是商人崇拜的百神之一,卜辞里有很多“龙”字,龙纹在青铜器上也多有所见(如图)。据此可推知( )

A.原始宗教思想尚未萌生 B.青铜器铸造规模宏大

C.文字的产生具有神秘性 D.龙文化隐含威权色彩

2.(3分)表内容出自《商君书》。

“刑生力,力生强,强生成,威生德,德生于刑” 《说民》

“圣王者,不贵义而贵法:法必明,令必行,则已矣” 《画策》

“国以善民治奸民者,必乱至削;国以奸民治善民者,必治至强” 《去强》

据此可知,该书( )

A.立足于融合儒法思想 B.服务于君主集权需要

C.确立了德主刑辅原则 D.完善了国家统一理论

3.(3分)考古界对秦汉兵马俑的对比研究表明,汉朝兵马俑中,步兵数量减少,骑兵成为主要兵力,战车数量亦大幅减少。据此可推知( )

A.汉朝军事实力强于秦朝 B.汉朝实施休养生息的政策

C.王朝战争主要对象不同 D.农耕经济区域进一步扩展

4.(3分)如图展现了二牛牵犁耕地的场景。汉武帝以前的犁铧,重量较轻,经不起牛拉;之后出现大型犁铧,至少需要两头牛才能拉动,从而使牛耕变得必不可少。由此可见( )

A.大土地所有制有所发展 B.铁犁牛耕技术的成熟完善

C.小农经济阻碍农业进步 D.艺术与社会生活紧密结合

5.(3分)东汉前中期,发表乡里舆论评价的主体,往往被泛称表述为“乡里”“乡人”“州里”:东汉后期则出现了许劭、许靖、郭太等“核论乡党人物”,以至“天下言拔士者,咸称许、郭”。这一变化表明( )

A.大族名士操纵选官 B.中央集权逐渐加强

C.吏治腐败政治黑暗 D.门阀政治威胁皇权

6.(3分)南朝政府在水流湍急、船路艰难地点设埭,用牛或人力助船过渡,并收取一定的埭税:此外还有桁渡税,桁即方便商旅贩客渡河而设的浮桥。据此可知( )

A.南北水路交通受阻 B.经济重心加速南移

C.政府重视商业发展 D.朝廷财政极度紧张

7.(3分)魏晋南北朝时期,北朝政权屡屡南征,南朝政权频频北伐,最终是由隋重新统一中国。出现这一结局的主要原因是( )

A.隋朝制度创新提升国力 B.南方内乱消耗实力

C.北方全面整合实力更强 D.江南开发程度有限

8.(3分)表为唐诗节选。

作者 诗句

杨炯 匈奴今未灭,画地取封侯。

郭震 塞外虏尘飞,频年出武威。

骆宾王 龙庭但苦战,燕领会封侯。

令狐楚 未收天子河湟地,不拟回头望故乡。

材料体现了唐前期( )

A.积极进取的社会风尚 B.诗人思念家乡的苦闷之情

C.将士渴望和平的心态 D.边疆动荡危机四伏的形势

9.(3分)唐代后期,不少节度使身兼数职而“位重藩维,受明王之宠寄,同国家之休戚”,在地方管理上“恢张皇化,敬事以守法度,节用以减征徭”。这反映了( )

A.地方官以权乱法现象严重 B.百姓徭役负担极其沉重

C.中央对藩镇坐大无力约束 D.国家寄重藩镇维系统治

10.(3分)宋代,女娲因“抟土作人”而受到单独祭拜,民间出现“送子观音”之说,宋仁宗也因未有继嗣而多次祭祀高禖(媒神)。上述社会现象反映了( )

A.百姓重视子嗣的繁衍 B.孝道文化深入人心

C.佛教本土化趋势加强 D.战争导致人口锐减

11.(3分)宋代铠甲制作水平达到我国古代的巅峰,但从宋中后期开始,铠甲的作用变小,并慢慢退出历史舞台。这样的变化是因为( )

A.承平日久以致军备废弛 B.冶金业发展受到限制

C.铠甲笨重不适应战争需求 D.科技逐渐改变战争形态

12.(3分)南宋时期,类似如图的城市“图经”“地经”大量问世,图中标注有道路、里程、旅店、景点等信息,广受时人欢迎。这反映了( )

A.经济繁荣推动旅游发展 B.雕版印刷技术精湛

C.江南工商业市镇迅速兴起 D.民众安逸享乐的生活

13.(3分)明代官员成为内阁大学士,往往需要经过“廷推(重臣推荐)”,但亦可由皇帝特旨入阁,如果一位官员曾经在皇帝还是皇子时做过其老师,入阁可能性就会非常大。这表明( )

A.帝师位高权重参与决策 B.中枢机构运作受皇权干扰

C.儒家文化影响官吏选拔 D.“廷推”制度已沦为形式

14.(3分)表为明清之际东南地区每1000枚铜钱可兑换白银的币值变化表。

年份 白银(公斤)

1638 0.03375(+)

1640 0.01875(+)

1643 0.012375

1646 0.0063

据此可推知( )

A.当地民众赋税负担减轻 B.商品经济发展受到冲击

C.白银泛滥引发通货膨胀 D.实施一条鞭法势在必行

15.(3分)清初,西南地区的义学与内地大致相似,主要针对贫寒子弟。雍正以来,义学逐渐渗入少数民族聚居地区,更多面向少数民族子弟。这一调整( )

A.旨在促进民族间的经济交流 B.意在节省朝廷赈济贫弱的开支

C.顺应了西南政治管理的变化 D.直接强化了对边疆地区的控制

16.(3分)清朝康雍年间,中俄通过《尼布楚条约》《恰克图条约》等确定两国边界,并且正式勘察划界。乾隆中后期,由于俄人违背界约,屡次越界抢劫,清廷曾先后三次关闭恰克图贸易。这说明( )

A.中俄冲突导致清朝闭关自守 B.传统宗藩体系有所松动

C.经贸是解决中外矛盾的关键 D.清朝初具国家疆界意识

二、非选择题:本题共4小题,共52分。

17.(8分)阅读材料,完成下列要求。

材料一:秦始皇在沙丘病逝之前,赐长子扶苏玺书“与丧会咸阳而葬”(意在使扶苏继位)。赵高与丞相李斯密谋篡改诏书,赐扶苏自尽,立始皇幼子胡亥为帝。

——据司马迁《史记》

材料二:赵正(秦始皇)流涕而谓(李)斯曰:“吾非疑子也,子,吾忠臣也。其议所立。”丞相臣斯、御史臣去疾昧死顿首言曰:“今道远而诏期群臣,恐大臣之有谋,请立子胡亥为代后。”王曰:“可。”

——据《赵正书》(成书于西汉早期,作者信息不明)

材料三:最早提出“胡玄不当立”的是起兵反秦的楚人,汉初统治者接受了这一说法,从中演绎出的“沙丘之谋”故事被司马迁录入《史记》,为世人所熟知。

——当代历史学者陈侃理

材料一关于秦末“沙丘之谋”的记载长期被史家视为历史事实,根据材料二、三是否足以推翻司马迁这一结论 请说明理由。

18.(8分)阅读材料,完成下列要求。

材料

户籍年代 户主姓名 身份 应授亩数 实授亩数 买田 未授亩数

武则天大足元年 邯寿寿 白丁 131 44 0 87

唐玄宗开元四年 杨法子 卫士 101 39 0 62

唐玄宗开元十年 曹仁备 卫士上柱国 3182 63 0 3119

唐玄宗天宝六年 郑恩养 白丁 234 89 12 133

唐玄宗天宝六年 令狐仙尚 中女 51 8 0 43

唐代宗大历四年 李大娘 寡 59 34 25 0

(注:“上柱国”为勋级,是对作战有功者的特别表彰。)

——据敦煌出土的唐代户籍残卷整理

根据材料并结合所学知识,利用“敦煌户籍残卷”对唐代均田制进行探究。

19.(24分)阅读材料,完成下列要求。

材料一:元统一后设置行中书省,于地方事务无所不统;在全国的名藩大府及边微要地都屯戍重兵。解除长期以来南北间商业贸易的禁令,并设立驿传,取直大运河,创行海运。规定“凡宋无名之赋,一切调除之”。规定南宋的一石当元制的七斗,禁止使用私制的度量衡器具。禁江南行铜线,以交钞易换南宋的交子会子,使之成为全国通行的通货。

——据周良霄《元史》

材料二:中国文化的涵化力强大,游牧民族进入汉地,大都接受汉化、然而,单从汉化着眼,也有失真之处。辽朝设南、北两个枢密院,北院管理北族诸部,南院以汉法治理汉人州县。这种管理形式,金、元都遵循。在原有州县的基础上,金人在各处驻扎戍军,称为“猛安”“谍克”,蒙古也有由不同族群混合的“探马赤军”戍防冲要地点,他们的后裔都留在汉地,丰富了汉地的人口成份。辽金元的统治,凝聚了北族的共同意识,对汉地也有深刻影响,抹去了中国北方大族的传统势力。

——据许倬云《万古江河》

(1)根据材料一,概括元统一后采取的经济措施。

(2)根据材料二,概括辽金元国家治理的整体特征,并结合所学知识分析其形成的原因。

(3)根据上述材料并结合所学知识,简述少数民族政权在中华民族发展史上的重要贡献。

20.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料

“周秦之变” “晚明大变局”

●郡县制之推行 ●井田制之废弃 ●工商业大都市之发展 ●山泽禁地之解放 ●货币之使用 ●民间自由学术之兴起 —据钱穆《国史大纲》 ●“海禁—朝贡”体制的突破 ●卷入全球化贸易的浪潮 ●江南市镇兴起 ●思想解放的潮流 ●西学东渐与放眼看世界的中国人 ●文人结社与言论 —据樊树志《晚明大变局》

从社会变革的整体视角比较如表所示两大变局的不同之处,自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:论题明确,阐述充分,论据准确,逻辑清晰。)

2023-2024学年福建省厦门市高二(上)期末历史试卷

参考答案与试题解析

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

1.【考点】中华文明的传承与发展.

【答案】D

【分析】本题考查了中华文明的传承与发展,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】根据材料可知,商人崇拜龙,青铜器上也有很多龙字,由此可知,龙文化隐含威权色彩,D正确;

材料和原始宗教无关,排除A:

材料不能看出青铜器铸造规模,排除B:

材料和文字产生无关,排除C。

故选:D。

【点评】本题考查了中华文明的传承与发展,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

2.【考点】商鞅变法的作用.

【答案】B

【分析】本题考查商鞅变法,解题的关键是解读分析材料“刑生力,力生强,强生成,威生德,德生于刑”“圣王者,不贵义而贵法;法必明,令必行,则已矣”“国以善民治奸民者,必乱至削:国以奸民治善民者,必治至强”,结合商鞅的法治思想及其目的解答。

【解答】依据材料“刑生力,力生强,强生成,威生德,德生于刑”“圣王者,不贵义而贵法:法必明,令必行,则已矣”“国以善民治奸民者,必乱至削;国以奸民治善民者,必治至强”并结合所学可知,该书强调法治,主要是为君主集权服务,故B项正确;

材料没有体现儒法思想的融合,故A项错误;

材料强调的是法治,而非德主刑辅,故C项错误:

材料没有提及国家统一,故D项错误。

故选:B。

【点评】本题考查商鞅的法治思想,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

3.【考点】中国古代史综合.

【答案】C

【分析】本题考查了中国古代史,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】根据“汉朝兵马俑中,步兵数量减少,骑兵成为主要兵力,战车数量亦大幅减少”并结合所学可知,汉朝主要作战对象是北部的匈奴,因此以骑兵为主,C正确;

材料没有比较,不能得出汉朝军事实力强于素朝,排除A:

材料和休养生息无关,排除B:

骑兵成为主要兵力,和农耕经济区域进一步扩展,排除D。

故选:C。

【点评】本题考查了中国古代史,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

4.【考点】中国古代农业耕作方式.

【答案】D

【分析】本题考查中国古代农业耕作方式,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

【解答】从材料“如图展现了二牛牵犁耕地的场景。汉武帝以前的犁铧,重量较轻,经不起牛拉:之后出现大型犁铧,至少需要两头牛才能拉动,从而使牛耕变得必不可少。”和所学知识可知,艺术与社会生活紧密结合,D正确:

ABC选项是对材料错误的理解,排除。

故选:D。

【点评】本题考查中国古代农业耕作方式,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

5.【考点】从汉至元政治制度的演变.

【答案】A

【分析】本题考查从汉至元政治制度的演变,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

【解答】从材料“东汉前中期,发表乡里舆论评价的主体”“天下言拔士者,咸称许、郭”和所学知识可知,大族名士操纵选官,A正确:

BCD选项是对材料错误的理解,排除。

故选:A。

【点评】本题考查从汉至元政治制度的演变,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

6.【考点】中国古代的经济政策.

【答案】C

【分析】本题侧重于考查古代的经济政策,解题关键信息是“南朝政府在水流湍急、船路艰难地点设埭,用牛或人力助船过渡,并收取一定的埭税;此外还有桁渡税,桁即方便商旅贩客渡河而设的浮桥”。

【解答】A.材料只涉及南朝,不能看出南北交通受阻,排除:

B.经济重心开始南移是在唐朝中期,排除:

C.根据“南朝政府在水流湍急、船路艰难地点设埭,用牛或人力助船过渡,并收取一定的埭税:此外还有桁渡税,桁即方便商旅贩客渡河而设的浮桥”分析可知,材料中政府设置“埭”“桁渡税”的设置,体现了政府对商业的重视,正确;

D.材料可以看出政府增加了财政收入,但是不能朝廷财政极度紧张,排除。

故选:C。

【点评】本题侧重于考查古代的经济政策,答题关键在于对材料的分析和相关知识点的把握。

7.【考点】魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展.

【答案】C

【分析】本题考查魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

【解答】从材料“魏晋南北朝时期,北朝政权屡屡南征,南朝政权频频北伐,最终是由隋重新统一中国”和所学知识可知,出现这一结局的主要原因是北方全面整合实力更强,C正确:

隋朝制度创新提升国力不是主要原因,只是原因之一,A排除:

南方内乱消耗实力只是原因之一,不是主要原因,B排除:

江南开发程度有限不是原因,D选项是对材料错误的理解,排除。

故选:C。

【点评】本题考查魏晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

8.【考点】唐诗.

【答案】A

【分析】本题考查了唐诗,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】“画地取封侯”“频年出武威”“龙庭但苦战”体现的是唐朝积极进取的社会风尚,

A正确:

材料没有体现苦闷之情,排除B:

材料没有体现渴望和平,排除C:

D与材料无关,排除。

故选:A。

【点评】本题考查了唐诗,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

9.【考点】唐朝的中央集权.

【答案】D

【分析】本题考查唐朝的中央集权,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

【解答】从材料“位重藩维,受明王之宠寄,同国家之休戚”“恢张皇化,敬事以守法度,节用以减征徭”和所学知识可知,国家寄重藩镇维系统治,D正确:

ABC选项是对材料错误的理解,排除。

故选:D。

【点评】本题考查唐朝的中央集权,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

10.【考点】中华文化对外来思想的吸收与融合.

【答案】B

【分析】本题考查了中华文化对外来思想的吸收与融合,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】材料体现的是重视子嗣的现象,说明孝道文化深入人心,B正确:

材料不仅强调百姓,排除A:

材料没有体现佛教,排除C:

宋仁宋时期没有大的战争,排除D。

故选:B。

【点评】本题考查了中华文化对外来思想的吸收与融合,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

11.【考点】宋元科技.

【答案】D

【分析】本题侧重于考查宋元科技,解题关键信息是“宋代铠甲制作水平达到我国古代的巅峰,但从宋中后期开始,铠甲的作用变小,并慢慢退出历史舞台”。

【解答】A.材料与军备松弛无关,排除;

B.材料阶段冶金业发展并未受限,排除:

C.铠甲笨重不是变化的主要原因,排除:

D.根据所学知识可知,宋元时期,火药广泛应用于军事,促使人类进入热兵器时代,因此铠甲的作用降低,因此发生了变化,由此说明科技逐渐改变战争形态,正确。

故选:D。

【点评】本题侧重于考查宋元科技,答题关键在于对材料的分析和相关知识点的把握。

12.【考点】宋朝的商业发展.

【答案】A

【分析】本题考查宋朝的商业发展,解题的关键是解读分析材料信息,结合南宋商品经济发展的影响解答。

【解答】依据材料“图中标注有道路、里程、旅店、景点等信息”并结合所学可知,随着南宋商品经济和城市经济的发展,出现了大量城市“图经”“地经”,为时人旅游提供了向导和服务作用,推动了旅游业的发展,因此材料反映了经济繁荣推动旅游发展,故A项正确:

材料的主旨不是强调雕版印刷技术的精湛,故B项错误;

工商业市镇兴起是在明清时期,故C项错误:

城市“图经”“地经”主要是民众旅游提供了向导和服务作用,不能反映民众安逸享乐的生活,故D项错误。

故选:A。

【点评】本题考查宋朝商品经济发展的影响,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

13.【考点】明朝的内阁.

【答案】C

【分析】本题侧重于考查明朝的内阁,解题关键信息是“但亦可由皇帝特旨入阁,如果一位官员曾经在皇帝还是皇子时做过其老师,入阁可能性就会非常大”。

【解答】A.内阁是皇帝的咨询机构,帝师位高权重参与说法不符合史实,排除;

B.内阁不属于中枢机构,排除:

C.根据“但亦可由皇帝特旨入阁,如果一位官员曾经在皇帝还是皇子时做过其老师,入阁可能性就会非常大”分析可知,儒家倡导的尊师重道思想对内阁官员的任命产生了影响,

正确:

D.说法过于绝对化,排除。

故选:C。

【点评】本题侧重于考查明朝的内阁,答题关键在于对材料的分析和相关知识点的把握。

14.【考点】中国货币的演进历程.

【答案】C

【分析】本题考查中国古代货币的演进历程,解题的关键是解读分析表格信息,结合明清时期白银货币化及其影响解答。

【解答】依据表格信息可知,每1000枚铜钱可兑换白银的币值越来越少,这说明白银在贬值。结合材料时间和所学可知,新航路开辟后,大量白银流入,导致白银泛滥、贬值,引发通货膨胀,故C项正确;

从材料中看不出民众的赋税负担是否减轻,故A项错误;

明清时期商品经济得到发展,故B项错误;

一条鞭法实行是在明朝中后期,与材料时间不符,故D项错误。

故选:C。

【点评】本题考查明清时期的货币体系,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

15.【考点】明清统一多民族国家版图奠定的重要意义.

【答案】C

【分析】本题考查明清统一多民族国家版图奠定的重要意义,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

【解答】从材料“清初,西南地区的义学与内地大致相似,主要针对贫寒子弟。雍正以来,义学逐渐渗入少数民族聚居地区,更多面向少数民族子弟。”和所学知识可知,雍正皇帝时期在西南地区推行改土归流,材料中的措施有利于加强对西南地区的管理,C正确:

ABD选项是对材料错误的理解,排除。

故选:C。

【点评】本题考查明清统一多民族国家版图奠定的重要意义,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

16.【考点】元明清时期的民族关系与对外交往.

【答案】D

【分析】本题考查元明清时期的民族关系与对外交往,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

【解答】从材料“清朝康雍年间,中俄通过《尼布楚条约》《恰克图条约》等确定两国边界,并且正式勘察划界。乾隆中后期,由于俄人违背界约,屡次越界抢劫,清廷曾先后三次关闭恰克图贸易”和所学知识可知,清朝初具国家疆界意识,D正确:

ABC选项是对材料错误的理解,排除。

故选:D。

【点评】本题考查元明清时期的民族关系与对外交往,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

二、非选择题:本题共4小题,共52分。

17.【考点】史料的重要作用.

【答案】不能推翻。理由:材料二是西汉早期的文献史料,作者信息不明,相对于秦朝的史事来说属于二手史料:材料三是后世学者著述,对于秦朝的史事来说也是二手史料:《史记》尽管也是传世文献,但属于官方正史,史料价值较高。

【分析】本题主要考查史料的重要作用、秦亡汉立,要求学生提取材料信息并结合所学知识作出回答。

【解答】根据材料可知,材料二是西汉早期的文献史料,作者信息不明,相对于秦朝的史事来说属于二手史料:材料三是后世学者著述,对于秦朝的史事来说也是二手史料:从《史记》的史料价值分析得出,《史记》尽管也是传世文献,但属于官方正史,史料价值较高,所以,根据材料二、三不足以推翻司马迁这一结论。

故答案为:

不能推翻。理由:材料二是西汉早期的文献史料,作者信息不明,相对于秦朝的史事来说属于二手史料:材料三是后世学者著述,对于秦朝的史事来说也是二手史料:《史记》尽管也是传世文献,但属于官方正史,史料价值较高。

【点评】本题主要考查史料的重要作用、秦亡汉立,考查学生的材料分析能力以及调用所学知识解决问题的能力。

18.【考点】中国古代户籍制度的演变:武则天和武周政权.

【答案】“敦煌户籍残卷”可以从不同角度研究唐朝均田制。“敦煌户籍残卷”可以研究均田制授田的对象,授田的亩数,田地买卖情况,授田亩数实际情况等。“敦煌户籍残卷”是研究唐朝均田制的重要历史资料,具有重要的史料价值。

【分析】本题考查唐朝均田制,结合所学知识对题干表格信息的正确解读是解决问题的关键。

【解答】依据题干表格“户主姓名”“身份”信息可以了解均田制授田的对象,授田的数目:依据“应授田数”“实际亩授田”信息可以理解的情况:依据“买田”信息可以了解田地买卖情况:依据表格“应授”“实授”“未授”亩数等信息可以了解授田亩数实际情况:再综合分析其史料价值即可。

故答案为:

“敦煌户籍残卷”可以从不同角度研究唐朝均田制。“敦煌户籍残卷”可以研究均田制授田的对象,授田的亩数,田地买卖情况,授田亩数实际情况等。“敦煌户籍残卷”是研究唐朝均田制的重要历史资料,具有重要的史料价值。

【点评】本题考查了唐朝的均田制,要求运用所学分析解读题干信息,难度适中。

19.【考点】元朝行省制度:多民族政权的并立.

【答案】(1)经济措施:解除长期存在的贸易禁令:减免赋税:统一度量衡制度:统一货币。

(2)整体特征:实行汉化统治:蕃汉分治,因俗而治。形成原因:中原汉文化较游牧民族文化先进,中华文化具有包容性:辽金元时期,各地区的经济、文化发展水平存在较大差异,统治者需要根据实际情况采取不同的治理策略:辽金元时期的统治者具有较高的政治智慧,能够在治理国家时灵活变通,不拘泥于传统;多民族融合发展的结果;对历史经验的借鉴。

(3)中国自古以来就是一个多民族国家,少数民族为谋求中华民族的繁荣与进步做出了积极、卓越的贡献:少数民族政权的建立和统治,对于维护国家的统一和稳定,以及推动国家的发展都起到了重要的作用:少数民族政权对于边疆地区的开发和建设做出了重要的贡献:少数民族政权也对中华文化的发展产生了深远的影响。

【分析】本题主要考查中国古代统一多民族国家的巩固和发展。第一问,提炼概括材料信息归纳:第二问,结合辽金元的统治特征及成因分析作答:第三问,总结性试题,言之成理即可。

【解答】(1)经济措施:根据材料一“解除长期以来南北间商业贸易的禁令, 规定‘凡宋无名之赋,一切竭除之’。规定南宋的一石当元制的七斗,禁止使用私制的度量衡器具。禁江南行铜线,以交钞易换南宋的交子会子,使之成为全国通行的通货”概括得出,解除长期存在的贸易禁令;减免赋税;统一度量衡制度;统一货币。

(2)整体特征:根据材料“中国文化的涵化力强大,游牧民族进入汉地,大都接受汉化、然而,单从汉化着眼,也有失真之处。辽朝设南、北两个枢密院,北院管理北族诸部,南院以汉法治理汉人州县。这种管理形式,金、元都遵循。”概括得出,实行汉化统治;蕃汉分治,因俗而治。形成原因:根据材料“中国文化的涵化力强大,游牧民族进入汉地,大都接受汉化”可得出中原汉文化较游牧民族文化先进,中华文化具有包容性:根据材料“辽朝设南、北两个枢密院,北院管理北族诸部,南院以汉法治理汉人州县。这种管理形式,金、元都遵循”可得出辽金元时期,各地区的经济、文化发展水平存在较大差异,统治者需要根据实际情况采取不同的治理策略:辽金元时期的统治者具有较高的政治智慧,能够在治理国家时灵活变通,不拘泥于传统;根据材料“不同族群混合”等信息可得出多民族融合发展的结果:对历史经验的借鉴。

(3)根据上述材料并结合所学知识,少数民族政权在中华民族发展史上的重要贡献不可忽视。中国自古以来就是一个多民族国家,少数民族为谋求中华民族的繁荣与进步做出了积极、卓越的贡献。在政治方面,少数民族政权的建立和统治,对于维护国家的统一和稳定,以及推动国家的发展都起到了重要的作用。在经济方面,少数民族政权对于边疆地区的开发和建设做出了重要的贡献。在文化方面,少数民族政权也对中华文化的发展产生了深远的影响。例如,辽代的契丹人推行汉化政策,使得契丹文化和汉文化得以融合,对于中华文化的发展产生了积极的影响。总之,少数民族政权在中华民族发展史上的重要贡献是多方面的,不可忽视。

故答案为:

(1)经济措施:解除长期存在的贸易禁令:减免赋税:统一度量衡制度;统一货币。

(2)整体特征:实行汉化统治:蕃汉分治,因俗而治。形成原因:中原汉文化较游牧民族文化先进,中华文化具有包容性:辽金元时期,各地区的经济、文化发展水平存在较大差异,统治者需要根据实际情况采取不同的治理策略:辽金元时期的统治者具有较高的政治智慧,能够在治理国家时灵活变通,不拘泥于传统;多民族融合发展的结果;对历史经验的借鉴。

(3)中国自古以来就是一个多民族国家,少数民族为谋求中华民族的繁荣与进步做出了积极、卓越的贡献;少数民族政权的建立和统治,对于维护国家的统一和稳定,以及推动国家的发展都起到了重要的作用:少数民族政权对于边疆地区的开发和建设做出了重要的贡献:少数民族政权也对中华文化的发展产生了深远的影响。

【点评】本题主要考查中国古代统一多民族国家的巩固和发展,考查学生的材料分析能力以及调用所学知识解决问题的能力。

20.【考点】明清海禁与闭关锁国政策及其影响:中国古代土地制度的演变:明清时期的商业发展:郡县制.

【答案】论题:明代社会的变革是中国步入近代社会的前夜。

阐述:随着明代商品经济的发展,资本主义萌芽出现,并有所发展;新航路开辟后,中国与外界的贸易往来有所增加,白银大量流入到中国,加速了白银货币化的进程;西学东渐,国人视野逐步开阔,有利于中国科技的发展。

综上所述,这些都是中国进入到近代社会的前奏。

【分析】本题主要考查周秦之变与晚明大变局,要求学生提取材料信息并结合所学知识作出回答。

【解答】本题属于开放性题,根据材料中所列的“卷入全球化贸易的浪潮”“江南市镇兴起”“思想解放的潮流”等信息,结合所学可以得出观点是明代社会的变革是中国步入近代社会的前夜,然后结合明朝商品经济的发展、新航路开辟对中国经济的发展的影响、西学东渐等方面进行论述,如随着明代商品经济的发展,资本主义萌芽出现,并有所发展:新航路开辟后,中国与外界的贸易往来有所增加,白银大量流入到中国,加速了白银货币化的进程:西学东渐,国人视野逐步开阔,有利于中国科技的发展。最后得出这些都是中国进入到近代社会的前奏的结论,言之有理即可。

故答案为:

论题:明代社会的变革是中国步入近代社会的前夜。

阐述:随着明代商品经济的发展,资本主义萌芽出现,并有所发展:新航路开辟后,中国与外界的贸易往来有所增加,白银大量流入到中国,加速了白银货币化的进程:西学东渐,国人视野逐步开阔,有利于中国科技的发展。

综上所述,这些都是中国进入到近代社会的前奏。

【点评】本题主要考查周秦之变与晚明大变局,考查学生论证和探讨问题的能力。

同课章节目录