河南省驻马店市上蔡县2023-2024学年七年级上学期期末历史试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 河南省驻马店市上蔡县2023-2024学年七年级上学期期末历史试题(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-02-19 10:43:43 | ||

图片预览

文档简介

2023年秋七年级期末素质测试历史试题

一、单项选择题(每小题1分,共20分)

1.周口店北京人遗址是迄今所知世界上内涵最丰富、材料最齐全的直立人遗址之一。下列有误的一项是( )

A.是我国境内已知的最早人类 B.生活在距今约70万——20万年

C.他们能够制造和使用工具 D.他们知道用火和保留火种

2.春种一粒粟,秋收万颗籽。据考古发现,使用磨制石器、种植粟的是( )

A.北京人 B.山顶洞人 C.河姆渡居民 D.半坡居民

3.元旦节期间,小聪同学一家去浙江绍兴会稽山旅游,游览了一座祭祀中国古代历史人物的陵墓和庙宇,其中有歌颂这位历史人物的对联:“三过其门,虚度辛壬癸甲;八年于外,平成河汉江淮。”这副对联歌颂的是( )

A.炎黄大战蚩尤 B.黄帝发明历法 C.神农尝百草 D.大禹治水

4.山东省简称“鲁”,山西省简称“晋”,这些简称源于西周实行的( )

A.禅让制 B.分封制 C.世袭制 D.郡县制

5.目前所知,我国有文字可考的历史从商朝开始。能够佐证这一观点的文字是( )

A.金文 B.隶书 C.小篆 D.甲骨文

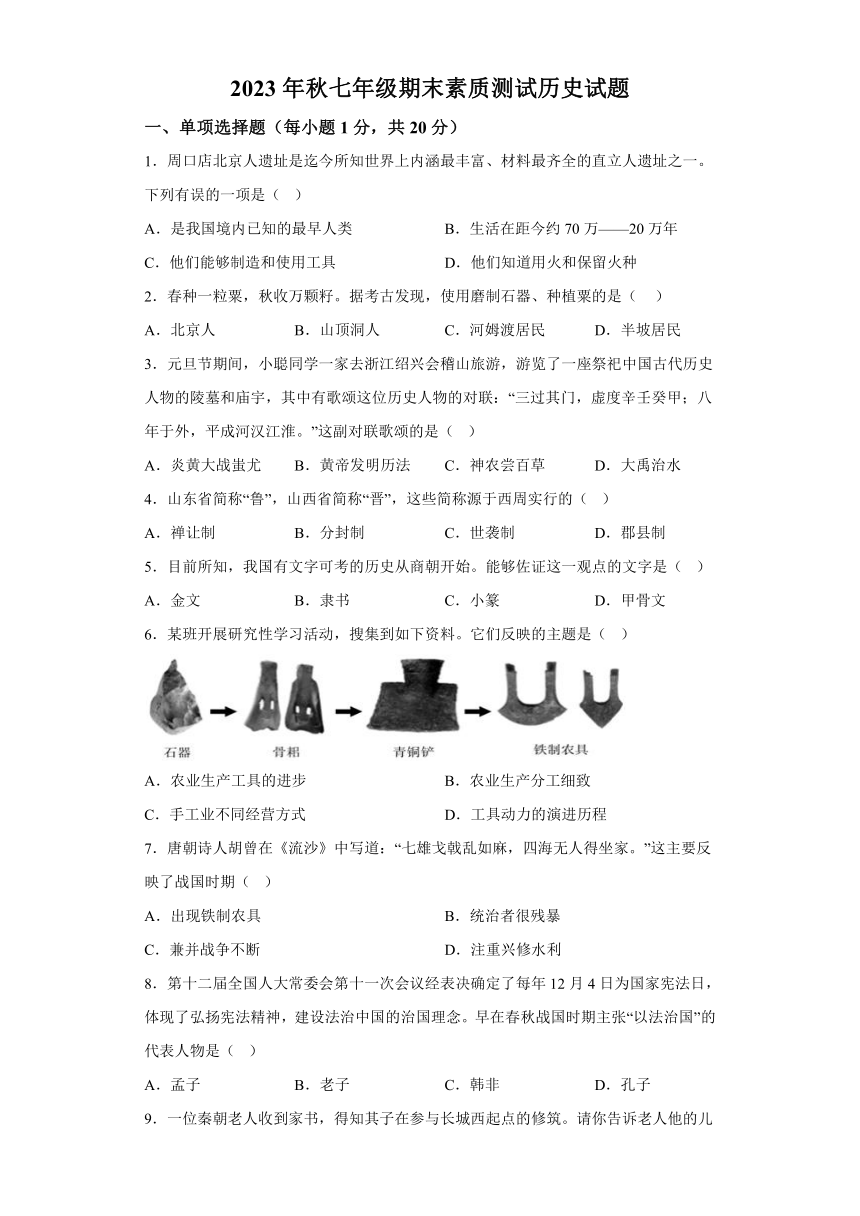

6.某班开展研究性学习活动,搜集到如下资料。它们反映的主题是( )

A.农业生产工具的进步 B.农业生产分工细致

C.手工业不同经营方式 D.工具动力的演进历程

7.唐朝诗人胡曾在《流沙》中写道:“七雄戈戟乱如麻,四海无人得坐家。”这主要反映了战国时期( )

A.出现铁制农具 B.统治者很残暴

C.兼并战争不断 D.注重兴修水利

8.第十二届全国人大常委会第十一次会议经表决确定了每年12月4日为国家宪法日,体现了弘扬宪法精神,建设法治中国的治国理念。早在春秋战国时期主张“以法治国”的代表人物是( )

A.孟子 B.老子 C.韩非 D.孔子

9.一位秦朝老人收到家书,得知其子在参与长城西起点的修筑。请你告诉老人他的儿子在下列哪个地方?( )

A.陇西郡 B.长安

C.咸阳 D.临洮

10.中国的很多历史故事演化成为成语故事,例如成语“揭竿而起”就出自中国历史上第一次大规模的农民起义,这次起义是( )

A.刘邦、项羽起义 B.犬戎南攻 C.国人暴动 D.陈胜、吴广起义

11.汉初,吸取秦朝暴政速亡的教训,采取了什么政策

A.休养生息 B.重农抑商 C.依法治国 D.以德治国

12.中共十八届三中全会以来,国家加大了反腐力度,纪检监察机关发挥了重要作用,依法查处许多大案要案,人民无不拍手称快。汉武帝实施的此类措施是( )

A.设御史大夫 B.设太尉 C.设西域都护 D.设刺史制度

13.下列搭配正确的一组是( )

A.汉武帝——文景之治 B.刘邦——创立中央集权制度

C.刘秀——光武中兴 D.嬴政——实行休养生息政策

14.随着张骞出使西域,丝绸之路的开通、西方的动植物品种,源源不断地通过丝绸之路传入中国:而中国的桃、大黄、茶树、桑蚕、方竹等也随之传向西方。材料反映了丝绸之路的开通( )

A.促进了物种交流 B.实现了贸易互惠

C.加速了民族交融 D.改变了经济结构

15.下列关于秦汉科学技术成就的说法中,不正确的是( )

A.西汉蔡伦发明造纸术

B.华佗制成“麻沸散”

C.《伤寒杂病论》奠定中医治疗学基础

D.《九章算术》成书于东汉时期,是当时世界上最先进的应用数学著作

16.这场战争为三国鼎立局面的形成奠定了基础,成语“草船借箭”、“蒋干盗书”、“万事俱备,只欠东风”都与这次战争有关,这场战争是( )

A.城濮之战 B.马陵之战 C.赤壁之战 D.官渡之战

17.十六国时期,前秦皇帝苻坚汉文化修养很高,苻坚任用汉人王猛为丞相,锐意改革,还大力兴办学校,提倡儒学。这一情况( )

A.确立了儒家正统地位 B.加剧了民族隔阂

C.促进了文化认同 D.减弱了氐族的民族特征

18.魏晋南北朝时期,江南地区摆脱了原先落后停滞的状态,出现“一岁或稔(丰收),则数郡忘饥……丝绵布帛之饶”的景象,其主要原因在于

A.三国鼎立局面的出现 B.社会动荡不安

C.北方人口大量南迁 D.丝绸之路开辟

19.“对于历史上任何一个闯入并扎根于农耕文化圈的游牧民族来说,接受同化是它们的最终命运。”北魏孝文帝顺应时代潮流,毅然进行改革。下列不属于北魏孝文帝改革内容的是

A.说汉语 B.易服饰 C.通婚姻 D.倡法治

20.佛教同中国儒家文化和道家文化融合发展,并最终形成了具有中国特色的佛教文化,给中国文化带来了深远影响。以下充分反映了佛教对中国文化影响的作品(或建筑)是( )

A.《齐民要术》 B.《兰亭集序》 C.龙门石窟 D.《女史箴图》

二、非选择题(5小题,共30分)

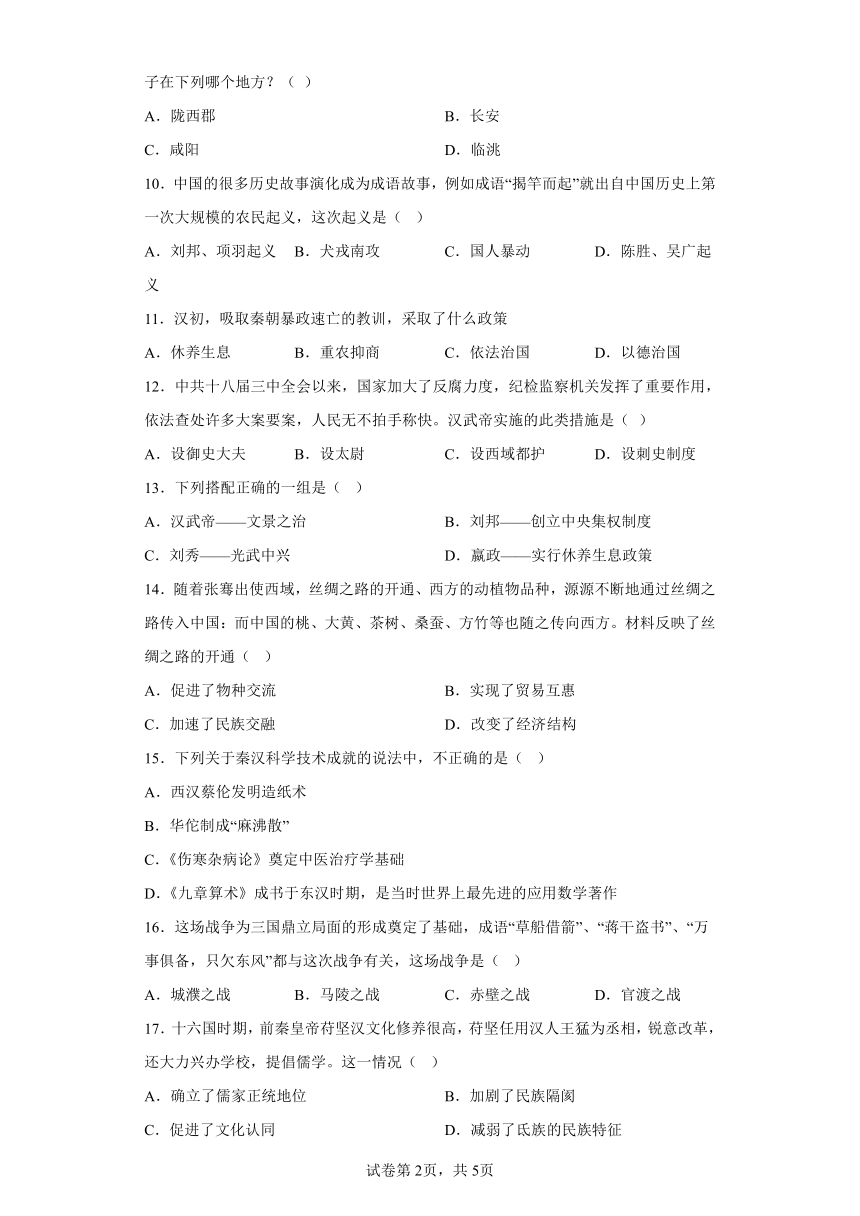

21.中国历史悠久,世界文化遗产众多。观察下列图片,回答问题。

材料:

图一 图二 图三

(1)图一所示世界文化遗产位于我国的哪个省份?它反映了人类发展的哪个阶段?

(2)图二所示水利工程的名称是什么?它被列入《世界遗产名录》的理由是什么?

(3)图三所示是山西大同的什么石窟?它的开凿和哪一宗教有关?

22.阅读下列材料。

材料一 秦朝时,农民每年要将收成的2/3以上交给国家,当时,全国人口约2000万,被征发去打仗、服劳役的有300万,连妇女也被抓去搞运输,许多服役的人活活累死。

材料二 秦朝时,死刑就有腰斩、车裂等十多种。秦法规定,一人犯法,父、母、妻三族的人全部杀掉,邻里也牵连受罚。

材料三 王侯将相宁有种乎

(1)材料一,材料二反映了哪些社会现象

(2)材料三中的话是谁讲的 他讲这些话的目的是什么

(3)请你说出材料一、材料二与材料三之间的联系

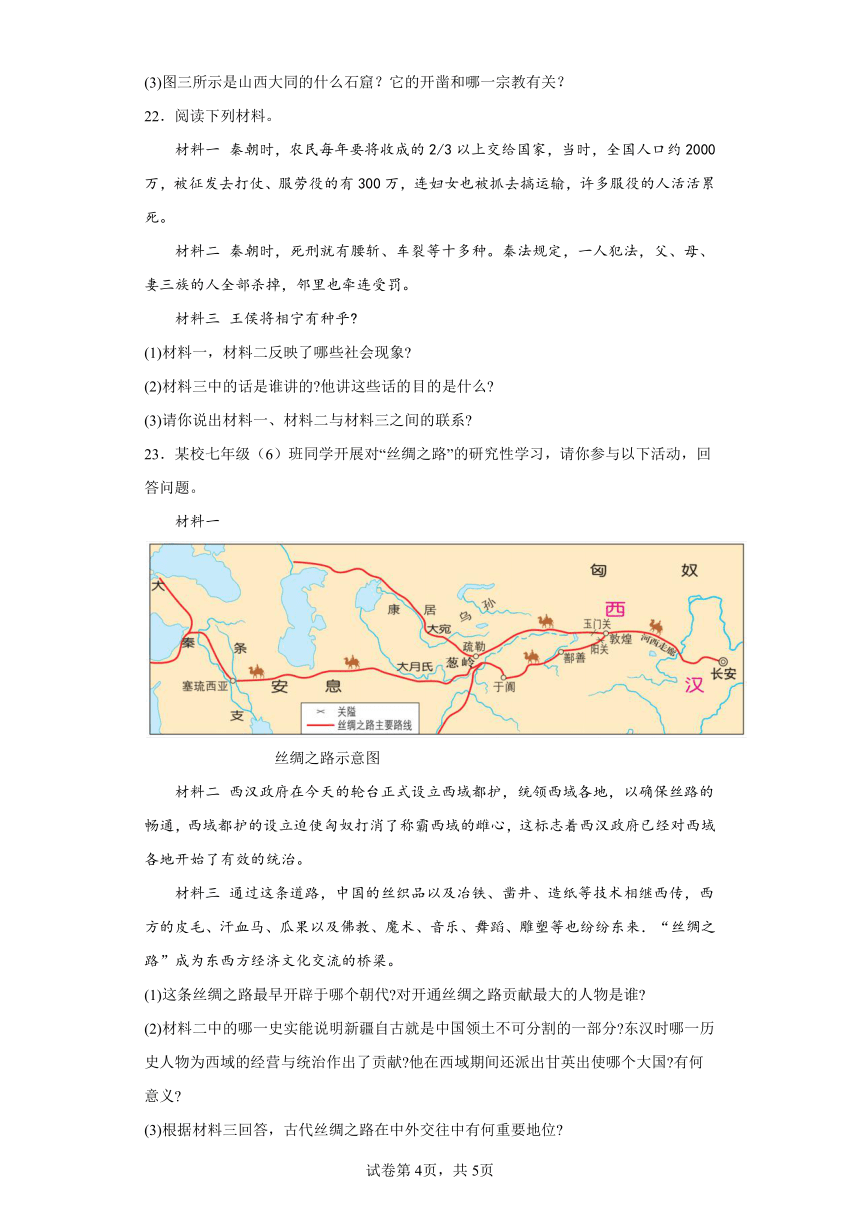

23.某校七年级(6)班同学开展对“丝绸之路”的研究性学习,请你参与以下活动,回答问题。

材料一

丝绸之路示意图

材料二 西汉政府在今天的轮台正式设立西域都护,统领西域各地,以确保丝路的畅通,西域都护的设立迫使匈奴打消了称霸西域的雌心,这标志着西汉政府已经对西域各地开始了有效的统治。

材料三 通过这条道路,中国的丝织品以及冶铁、凿井、造纸等技术相继西传,西方的皮毛、汗血马、瓜果以及佛教、魔术、音乐、舞蹈、雕塑等也纷纷东来.“丝绸之路”成为东西方经济文化交流的桥梁。

(1)这条丝绸之路最早开辟于哪个朝代 对开通丝绸之路贡献最大的人物是谁

(2)材料二中的哪一史实能说明新疆自古就是中国领土不可分割的一部分 东汉时哪一历史人物为西域的经营与统治作出了贡献 他在西域期间还派出甘英出使哪个大国 有何意义

(3)根据材料三回答,古代丝绸之路在中外交往中有何重要地位

24.阅读下列材料,回答问题。

材料一 魏晋南北朝时期,北方的匈奴、羯、氐、羌、鲜卑等少数民族开始内迁到黄河流域……以匈奴人灭西晋为序幕,各民族纷纷建立自己的政权……他们彼此征战,人民被屠杀,牛马被掠夺,城市化为废墟,田地大量荒芜.为躲避战乱,大批北方民众纷纷渡江南下,形成了南迁的浪潮.

材料二 东晋南朝时,兴修了许多水利工程,大片的荒地被开垦为农田,稻田里开始使用绿肥,牛耕和类肥也得到推广,水稻产量提高,除了主要种植水稻外,还普遍实行麦稻兼作……江南的经济迅速发展起来.

材料三 为更高效快捷地招聘我市事业单位高层次急需紧缺人才,依据《关于在中国·河南第二届招才引智创新发展大会期间进一步落实事业单位用人自主权的通知》(宛人社(2019)41号)和事业单位公开招聘有关规定,南阳市拟面向国内外引进、招聘工作人员1165名,制定招聘方案如下……

(1)根据材料一,概括当时人口迁徙的两种情形。

(2)根据材料一,指出“形成了南迁的浪潮”的主要原因。材料一中“大批北方民众纷纷渡江南下”与材料二中“江南的经济迅速发展起来”有何具体联系

(3)综上分析,根据材料三并结合所学,谈一谈你对现在发展我市经济的感想。

25.材料“我国古代有一位著名的农学家,他强调农业生产要遵循自然规律,农作物必须因地种植,不误农时,还要改革生产技术和工具,他著有一书,介绍了农、林、牧、副、渔的生产方法。”

请回答:

(1)这位农学家是谁?生活在什么朝代?

(2)他著有什么书?

(3)这部书有何重要价值?

试卷第4页,共5页

1.A

【详解】本题为逆向选择题,根据题干“周口店北京人遗址是迄今所知世界上内涵最丰富、材料最齐全的直立人遗址之一”和所学知识可知,元谋人距今约170万年,是我国境内已知的最早人类,A项符合题意,选择A项;北京人生活在距今约70万﹣20万年,B项不符合题意,排除B项;北京人用石块、兽骨和鹿角等制作各类工具,北京人使用这些工具猎取动物,采集植物果实,C项不符合题意,排除C项;北京人遗址中发现有灰烬、烧石和烧骨等,这反映出北京人已经学会使用火,还会长时间保存火种,D项不符合题意,排除D项。故选A项。

2.D

【详解】依据课本所学可知,在我国陕西西安附近的半坡村,发现了距今约五六千年的原始农耕村落遗址。半坡原始居民普遍使用磨制石器,他们用磨光的石器和木制的耒耜等开垦地、用石刀收割庄稼。他们的主要粮食作物是粟,我国是世界上最早种植粟的国家。D项正确;北京人和山顶洞人使用打制石器,还不会种植作物。排除AB两项;河姆渡人种植农作物水稻。排除C项。故选D项。

3.D

【详解】根据题干“三过其门,虚度辛壬癸甲;八年于外,平成河汉江淮”和所学知识可知,传说,上古时期,洪水肆虐,大禹带领人们治理洪水,曾三过家门而不入,D项正确;炎黄部落与东方的蚩尤部落在涿鹿激战,黄帝部落的军队在战鼓的激励下冲锋陷阵,最终打败蚩尤,不符合题意,排除A项;发明历法与“三过其门,虚度辛壬癸甲”无关,不符合题意,排除B项;神农尝百草,与“三过其门”无关,不符合题意,排除C项。故选D项。

4.B

【详解】根据所学可知,西周时期,为巩固统治,实行分封制。当时的晋国主要统治今山西地区,齐国主要统治者今天的山东省地区。因此山西省简称为晋,山东省简称鲁,B项正确;禅让制存在于尧舜禹时期,排除A项;世袭制是古代君王去世或逊位后,将君主的九五之尊转给自己的子孙的传承制度,确立于夏朝,与题干无关,排除C项;郡县制确立于秦朝,排除D项。故选B项。

5.D

【详解】根据所学知识,商周时期可在龟甲、兽骨上的文字是甲骨文,甲骨文是中国已发现的古代文字中最早,体系较为完整的文字,目前所知,我国有文字可考的历史从商朝开始,D项正确;金文是甲骨文以后的文字,排除A项;小篆、隶书出现在秦朝,排除BC项。故选D项。

6.A

【详解】依据材料信息结合所学可知,第一幅图反映的是打制石器,北京人使用这些工具猎取动物,采集植物果实;第二幅图反映的是河姆渡居民使用的农业工具骨耜;第三幅图反映的是商周时期的农业工具青铜铲;第四幅图反映的是春秋时期的铁制农具,A项正确;题干反映的是不同时代农业生产工具的进步,农业生产分工细致不符合题干内容,排除B项;手工业不同经营方式与题干无关,排除C项;题干展示的图片均是以人力作为动力的,排除D项。故选A项。

7.C

【详解】据题干“七雄戈戟乱如麻,四海无人得坐家"并结合所学知识可知,诗人胡曾描述的是战国(公元前475-公元前221年)时期兼并战争不断的局面,C项正确;题干所述与出现铁农具无关,排除A项;题干并未提及统治者的残暴也无法反映,排除B项;注重兴修水利题干无法体现,排除D项。故选C项。

8.C

【详解】根据题干“早在春秋战国时期主张‘以法治国’的代表人物是”结合所学可知,韩非是战国末期法家的代表人物,主张改革,反对空谈仁义,提倡法治,提出建立君主专制中央集权封建国家,C项正确;孟子是战国时期,儒家学派的代表人物,主张“仁政”,排除A项;老子是道家学派的创始人,主张顺其自然,无为而治,排除B项;孔子是儒家学派的创始人,核心思想是“仁”,排除D项。故选C项。

9.D

【详解】试题分析:本题考查对长城起始点的理解。为了抵御匈奴的进犯,秦始皇下令修筑长城。秦长城西起临洮,东到辽东。故选D。

10.D

【详解】根据所学知识可知,公元前209年(公元前三世纪末)夏,900多个农民被征发去渔阳戍守长城,他们走到大泽乡时,遇上大雨,不能按期到达,按照秦法,戍守误期要被处死,领队的陈胜和吴广认为与其送死不如起来反抗,他们砍削树木,做成兵器,举起反抗的旗帜,陈胜、吴广起义是中国历史上第一次大规模的农民起义,成语“揭竿而起”就出自陈胜、吴广起义,D项正确;陈胜、吴广起义失败后,项羽、刘邦领导的军队逐渐壮大,分别对秦军作战,刘邦、项羽起义不是中国历史上第一次大规模的农民起义,排除A项;犬戎南攻不属于农民起义,排除B项;国人暴动是西周末年的平民暴动,排除C项。故选D项。

11.A

【详解】结合所学知识可知,西汉初年,经济萧条。到处是一片荒凉的景象,汉初的皇帝吸取秦朝暴政速亡的教训,采取了休养生息政策,注重发展农业生产,所以答案选择A。

12.D

【分析】

【详解】根据题干“国家加大了反腐力度,纪检监察机关发挥了重要作用,依法查处许多大案要案”的信息,结合所学知识可知,汉武帝时,为强化监察制度,在中央设立司隶校尉,负责监察和检举京师百官以及皇族的不法行为,为加强中央对地方的控制,全国分为13个监察区,即州部,每个州部设刺史一人,为专职监察官,对州部内所属各郡进行监督,故选D。

13.C

【详解】结合所学知识可知,东汉光武帝以“柔道”治天下,采取一系列措施,恢复、发展社会生产,缓和西汉末年以来的社会危机,采取了一系列措施来恢复和发展经济,使东汉初年出现了社会安定、经济恢复、人口增长的局面,因刘秀谥号为光武,所以称此时期为光武中兴,C项正确;“文景之治”出现在汉文帝、汉景帝时期,排除A项;秦始皇嬴政创立了中央集权制度,排除B项;汉高祖等人实行休养生息的政策,不是嬴政的措施,排除D项。故选C项。

14.A

【详解】根据“丝绸之路的开通、西方的动植物品种,源源不断地通过丝绸之路传入中国:而中国的桃、大黄、茶树、桑蚕、方竹等也随之传向西方”可知,材料反映丝绸之路的开通促进了物种交流,A项正确;材料没有体现实现了贸易互惠,排除B项;材料反映的是中外交流,排除C项;丝绸之路的开辟没有改变了经济结构,排除D项。故选A项。

15.A

【详解】本题为逆向选择题,根据题干“秦汉科学技术成就”和所学知识可知,东汉时蔡伦改进造纸术,A项符合题意,选择A项;东汉末年的另一位名医华佗,他发明了“麻沸散”,让病人和酒服下,失去知觉,然后进行各种手术,B项不符合题意,排除B项;张仲景是东汉末年的名医,写成了《伤寒杂病论》一书,这部著作发展了中医学的理论和治疗方法,总结了各种疾病的症候,C项不符合题意,排除C项;《九章算术》成书于东汉时期,是当时世界上最先进的应用数学著作,D项不符合题意,排除D项。故选A项。

16.C

【详解】据题干“为三国鼎立局面的形成奠定了基础,成语“草船借箭”、“蒋干盗书”、“万事俱备,只欠东风”和所学知识可知,208年,曹操挥师南下,准备进而消灭南方的割据势力,统一全国,孙权听从将军周瑜和诸葛亮的意见,决定与刘备联合迎战曹军,周瑜采纳部下黄盖的建议,由黄盖向曹操诈降并用火攻,曹军大溃,曹操带着败兵北撤,赤壁之战对当时整个局势有关键性的影响,为三国鼎立局面的形成奠定了基础,C项正确;城濮之战,是公元前632年晋、楚两国在卫国城濮地区进行的争夺中原霸权的首次大战,确立了晋文公的霸主地位,排除A项;马陵之战是战国时期齐国孙膑用减灶计大败魏国庞涓的一场以少胜多的战役,排除B项;200年,曹操和袁绍在官渡进行决战,曹操采取声东击西、各个击破的战术,偷袭袁军的粮囤,烧掉其全部军粮,迅速歼灭袁军主力,为以后统一北方打下基础,排除D项。故选C项。

17.C

【详解】根据题干信息"任用汉人王猛为丞相”“提倡儒学",结合所学知识可知,这些举措缓和了前秦境内胡汉之间的对立和矛盾,民族交融成为趋势,促进了文化认同,C项正确;汉武帝时期,确立了儒家正统地位,与题干内容"任用汉人王猛为丞相”“提倡儒学"没有联系,排除A项;加剧了民族隔阂、减弱了氐族的民族特征,不符合史实,排除BD项。故选C项。

18.C

【详解】本题考查的是魏晋时期江南经济的发展,在魏晋时期北方战乱,大量人口南迁,促进了南方经济的开发,注意题目要求的是主要的原因,所以C项正确,ABD不是主要的原因。故选C。

19.D

【详解】依据所学知识可知,北魏孝文帝改革的主要内容:①说汉语:在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语;②穿汉服:官员及家属必须穿戴汉族服饰;③改用汉姓:将鲜卑族的姓氏改为汉族姓氏,把皇族由姓拓跋改为姓元;④鼓励鲜卑贵族与汉族贵族联姻;⑤采用汉族的官制、律令;⑥学习汉族的礼法,尊崇孔子,以孝治国,提倡尊老、养老的风气等。D选项不是孝文帝改革内容,但符合题意,故正确答案为D。ABC均是北魏孝文帝改革的内容,但不符合题意,故选D。

20.C

【详解】依据所学可知,南北朝时期,统治阶级为宣扬佛教,在一些地方的山崖上,开凿了许多石窟,雕造佛像,其中最著名的是山西大同的云冈石窟和河南洛阳的龙门石窟。石窟佛像,继承了秦汉以来我国雕塑艺术的优良传统,也吸收了外来佛教造型艺术的特点,堪称宏伟精巧的雕刻艺术品,C项正确;《齐民要术》《兰亭集序》《女史箴图》与题干无关,故ABD不合题意,排除ABD项。故选C项。

21.(1)河南省;奴隶社会时期。

(2)都江堰;都江堰是大型综合水利枢纽工程,2000多年来一直发挥着巨大作用,反映出我国人民的智慧。

(3)云冈石窟;佛教。

【详解】(1)根据图一中“殷墟”这一信息,结合所学可知,图一反映的是商朝遗址,位于我国河南省;商朝殷墟反映的是奴隶社会时期的发展状况。

(2)根据图二中“鱼嘴”“宝瓶口”等信息,结合所学可知,其反映的是都江堰;根据所学知识可知,都江堰是战国时期修建的大型综合水利枢纽工程,2000多年来一直发挥着巨大作用,反映出了我国人民的智慧,所以它被列入《世界遗产名录》。

(3)根据图三中佛像雕刻等信息,结合所学可知,它是山西大同的云冈石窟;它的开凿和佛教有关。

【点睛】

22.(1)现象:秦朝赋税、徭役、兵役沉重,法律严苛、刑法残酷。

(2)人物:陈胜。

目的:为了号召大家举行起义,反抗秦朝的残暴统治。

(3)联系:正是由于秦的残暴统治,激化了社会矛盾,激起人民反抗,所以陈胜号召大家举行起义,反抗秦朝的残暴统治。

【详解】(1)现象:根据材料一“秦朝时,农民每年要将收成的2/3以上交给国家,当时,全国人口约2000万,被征发去打仗、服劳役的有300万,连妇女也被抓去搞运输”可得出的社会现象是秦朝赋税、兵役、徭役沉重;根据材料二“秦朝时,死刑就有腰斩、车裂等十多种。秦法规定,一人犯法,父、母、妻三族的人全部杀掉,邻里也牵连受罚”可得出的社会现象是秦朝刑法残酷、法律严苛。

(2)人物:根据材料三“王侯将相宁有种乎?”和结合所学知识可知,公元前209年,有900多个农民被征发去渔阳戍守长城。他们当中的领队人陈胜和吴广对众人说:我们因遇雨误期,肯定要被杀头;即使是去戍边,大多数人也会死去。“且壮士不死即已,死即举大名耳,王侯将相宁有种乎!”。

目的:据所学知识可知,他讲这些话是为了号召大家举行起义,反抗秦朝的残暴统治。

(3)联系:综合上述三则材料内容,可知材料一、材料二与材料三之间是因果联系:正是由于秦的残暴统治,激化了社会矛盾,激起人民反抗,所以陈胜和吴广号召大家举行起义,反抗秦朝的残暴统治。

23.(1)朝代:西汉。

人物:张骞。

(2)史实:公元前60年,西汉朝廷设置西域都护。

人物:班超。

国家:大秦。

意义:此行开辟了通往西亚的路线。

(3)地位:成为东西方经济文化交流的桥梁、促进了中外经济文化交流、促进了中外交往。

【详解】(1)朝代、人物:根据材料一“丝绸之路示意图”和所学知识可知,自从张骞开辟通往西域的道路后,西汉和西域的使者开始相互往来,东西方的经济文化交流日趋频繁。商人们载着汉朝的丝绸等货物,从长安出发,穿过河西走廊,经西域运往中亚、西亚,再转运到更远的欧洲;又把西域的物产和奇珍异宝运到中原。这条沟通欧亚的陆上交通道路,就是著名的“丝绸之路”。所以,这条丝绸之路最早开辟于西汉。对开通丝绸之路贡献最大的人物是张骞。

(2)史实:根据材料二“西域都护的设立迫使匈奴打消了称霸西域的雌心,这标志着西汉政府已经对西域各地开始了有效的统治”和所学知识可知,公元前60年,西汉朝廷设置西域都护,最能说明新疆自古就是中国领土不可分割的部分。

人物:根据所学知识可知,东汉时期班超经营西域,为西域的经营与统治做出了贡献。

国家、意义:根据所学知识可知,东汉明帝时,派兵出击匈奴,并派班超出使西域。班超克服重重困难,使西域各国重新与汉朝建立联系。他得到了西域各国的信任,长期留守西域。班超在西域期间,还派甘英出使大秦。甘英到达安息后受阻,未能继续前行,但此行开辟了通往西亚的路线。所以,他在西域期间还派出甘英出使大秦。意义为此行开辟了通往西亚的路线。

(3)地位:根据材料三“中国的丝织品以及冶铁、凿井、造纸等技术相继西传,西方的皮毛、汗血马、瓜果以及佛教、魔术、音乐、舞蹈、雕塑等也纷纷东来,‘丝绸之路’成为东西方经济文化交流的桥梁”可知,古代丝绸之路在中外交往中的重要地位为成为东西方经济文化交流的桥梁、促进了中外经济文化交流、促进了中外交往。

24.(1)情形:西、北边疆少数民族内迁,中原汉族南迁。

(2)原因:北方战乱频繁,民族矛盾尖锐;

联系:北方人民的大量南迁是江南经济迅速发展的重要原因。

(3)感想:重视人才,快速便捷引进人才,加强学习交流,引进先进的技术和经验,这些措施有利于我市经济发展。

【详解】(1)情形:依据材料“北方的奴、羯、氏、羌鲜卑等少数民族开始内迁到黄河流域”“为躲避战乱,大批北方民众纷纷渡江南下,形成了南迁的浪潮”可得出,当时人口迁徙的两种情形是西、北边疆少数民族内迁,中原汉族南迁。

(2)原因:依据材料“北方的奴、羯、氏、羌、鲜卑等少数民族开始内迁到黄河流域……他们彼此征战,人民被屠杀,牛马被掠夺,城市化为废墟,田地大量荒芜。为躲避战乱,大批北方民众纷纷渡江南下”可知,形成南迁浪潮的”原因是北方战乱频繁,民族矛盾尖锐。

联系:依据所学知识,北方人大量南迁,该南方带来了大量的劳动力和先进的生产技术,促进江南经济的迅速发展,是江南经济迅速发展的重要原因。

(3)感想:开放性题目,可以依据材料主旨信息,结合所学知识,给出答案,言之有理即可。如重视人才快速便捷引进人才,加强学习交流,引进先进的技术和经验,这些措施有利于我市经济发展。

25.(1)贾思勰 ;北朝

(2)《齐民要术》

(3)是我国现存的第一部完整的农书,也是世界农学史上的优秀著作。

【详解】(1)农学家、朝代:根据材料“我国古代有一位著名的农学家,他强调农业生产要遵循自然规律,农作物必须因地种植”结合所学知识可知,我国现存最早的一部完整的农书,是北朝贾思勰撰写的《齐民要术》。贾思勰曾任郡太守,非常重视农业生产。他整理古书中记载的农业知识,采集民间歌谣谚语,汲取农民的生产经验,自己还在生产实践中证明和丰富了这些经验。《齐民要术》一书总结了农、林、牧、副、渔等方面的生产技术,内容十分丰富。贾思勰强调农业生产要遵循自然规律,种植农作物必须因地制宜,不误农时;要改进生产技术和工具;还提出了多种经营和商品生产等重要思想。所以,这位农学家是北朝北魏农学家贾思勰。

(2)名称:结合所学知识可知,我国现存最早的一部完整的农书,是北朝贾思勰撰写的《齐民要术》。所以,他著有《齐民要术》一书。

(3)价值:结合所学知识可知,这部农业科学技术著作,突显了中国古代科学家以民生为本的务实精神,反映出当时农业生产技术已经达到很高的水平。这部农书对后世农学的发展有深远的影响,在世界农学史上占有重要地位。所以,《齐民要术》这部书是我国现存的第一部完整的农书,也是世界农学史上的优秀著作。

答案第8页,共8页

答案第7页,共8页

一、单项选择题(每小题1分,共20分)

1.周口店北京人遗址是迄今所知世界上内涵最丰富、材料最齐全的直立人遗址之一。下列有误的一项是( )

A.是我国境内已知的最早人类 B.生活在距今约70万——20万年

C.他们能够制造和使用工具 D.他们知道用火和保留火种

2.春种一粒粟,秋收万颗籽。据考古发现,使用磨制石器、种植粟的是( )

A.北京人 B.山顶洞人 C.河姆渡居民 D.半坡居民

3.元旦节期间,小聪同学一家去浙江绍兴会稽山旅游,游览了一座祭祀中国古代历史人物的陵墓和庙宇,其中有歌颂这位历史人物的对联:“三过其门,虚度辛壬癸甲;八年于外,平成河汉江淮。”这副对联歌颂的是( )

A.炎黄大战蚩尤 B.黄帝发明历法 C.神农尝百草 D.大禹治水

4.山东省简称“鲁”,山西省简称“晋”,这些简称源于西周实行的( )

A.禅让制 B.分封制 C.世袭制 D.郡县制

5.目前所知,我国有文字可考的历史从商朝开始。能够佐证这一观点的文字是( )

A.金文 B.隶书 C.小篆 D.甲骨文

6.某班开展研究性学习活动,搜集到如下资料。它们反映的主题是( )

A.农业生产工具的进步 B.农业生产分工细致

C.手工业不同经营方式 D.工具动力的演进历程

7.唐朝诗人胡曾在《流沙》中写道:“七雄戈戟乱如麻,四海无人得坐家。”这主要反映了战国时期( )

A.出现铁制农具 B.统治者很残暴

C.兼并战争不断 D.注重兴修水利

8.第十二届全国人大常委会第十一次会议经表决确定了每年12月4日为国家宪法日,体现了弘扬宪法精神,建设法治中国的治国理念。早在春秋战国时期主张“以法治国”的代表人物是( )

A.孟子 B.老子 C.韩非 D.孔子

9.一位秦朝老人收到家书,得知其子在参与长城西起点的修筑。请你告诉老人他的儿子在下列哪个地方?( )

A.陇西郡 B.长安

C.咸阳 D.临洮

10.中国的很多历史故事演化成为成语故事,例如成语“揭竿而起”就出自中国历史上第一次大规模的农民起义,这次起义是( )

A.刘邦、项羽起义 B.犬戎南攻 C.国人暴动 D.陈胜、吴广起义

11.汉初,吸取秦朝暴政速亡的教训,采取了什么政策

A.休养生息 B.重农抑商 C.依法治国 D.以德治国

12.中共十八届三中全会以来,国家加大了反腐力度,纪检监察机关发挥了重要作用,依法查处许多大案要案,人民无不拍手称快。汉武帝实施的此类措施是( )

A.设御史大夫 B.设太尉 C.设西域都护 D.设刺史制度

13.下列搭配正确的一组是( )

A.汉武帝——文景之治 B.刘邦——创立中央集权制度

C.刘秀——光武中兴 D.嬴政——实行休养生息政策

14.随着张骞出使西域,丝绸之路的开通、西方的动植物品种,源源不断地通过丝绸之路传入中国:而中国的桃、大黄、茶树、桑蚕、方竹等也随之传向西方。材料反映了丝绸之路的开通( )

A.促进了物种交流 B.实现了贸易互惠

C.加速了民族交融 D.改变了经济结构

15.下列关于秦汉科学技术成就的说法中,不正确的是( )

A.西汉蔡伦发明造纸术

B.华佗制成“麻沸散”

C.《伤寒杂病论》奠定中医治疗学基础

D.《九章算术》成书于东汉时期,是当时世界上最先进的应用数学著作

16.这场战争为三国鼎立局面的形成奠定了基础,成语“草船借箭”、“蒋干盗书”、“万事俱备,只欠东风”都与这次战争有关,这场战争是( )

A.城濮之战 B.马陵之战 C.赤壁之战 D.官渡之战

17.十六国时期,前秦皇帝苻坚汉文化修养很高,苻坚任用汉人王猛为丞相,锐意改革,还大力兴办学校,提倡儒学。这一情况( )

A.确立了儒家正统地位 B.加剧了民族隔阂

C.促进了文化认同 D.减弱了氐族的民族特征

18.魏晋南北朝时期,江南地区摆脱了原先落后停滞的状态,出现“一岁或稔(丰收),则数郡忘饥……丝绵布帛之饶”的景象,其主要原因在于

A.三国鼎立局面的出现 B.社会动荡不安

C.北方人口大量南迁 D.丝绸之路开辟

19.“对于历史上任何一个闯入并扎根于农耕文化圈的游牧民族来说,接受同化是它们的最终命运。”北魏孝文帝顺应时代潮流,毅然进行改革。下列不属于北魏孝文帝改革内容的是

A.说汉语 B.易服饰 C.通婚姻 D.倡法治

20.佛教同中国儒家文化和道家文化融合发展,并最终形成了具有中国特色的佛教文化,给中国文化带来了深远影响。以下充分反映了佛教对中国文化影响的作品(或建筑)是( )

A.《齐民要术》 B.《兰亭集序》 C.龙门石窟 D.《女史箴图》

二、非选择题(5小题,共30分)

21.中国历史悠久,世界文化遗产众多。观察下列图片,回答问题。

材料:

图一 图二 图三

(1)图一所示世界文化遗产位于我国的哪个省份?它反映了人类发展的哪个阶段?

(2)图二所示水利工程的名称是什么?它被列入《世界遗产名录》的理由是什么?

(3)图三所示是山西大同的什么石窟?它的开凿和哪一宗教有关?

22.阅读下列材料。

材料一 秦朝时,农民每年要将收成的2/3以上交给国家,当时,全国人口约2000万,被征发去打仗、服劳役的有300万,连妇女也被抓去搞运输,许多服役的人活活累死。

材料二 秦朝时,死刑就有腰斩、车裂等十多种。秦法规定,一人犯法,父、母、妻三族的人全部杀掉,邻里也牵连受罚。

材料三 王侯将相宁有种乎

(1)材料一,材料二反映了哪些社会现象

(2)材料三中的话是谁讲的 他讲这些话的目的是什么

(3)请你说出材料一、材料二与材料三之间的联系

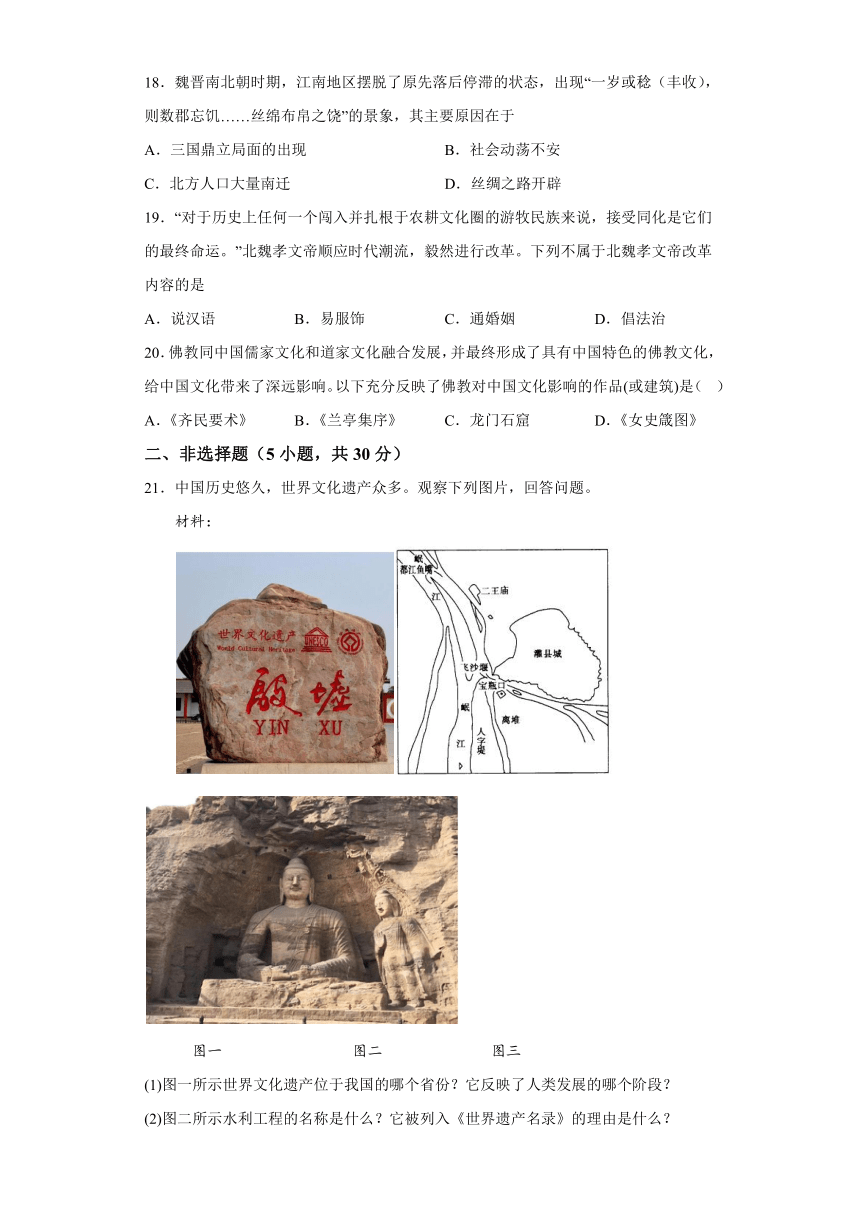

23.某校七年级(6)班同学开展对“丝绸之路”的研究性学习,请你参与以下活动,回答问题。

材料一

丝绸之路示意图

材料二 西汉政府在今天的轮台正式设立西域都护,统领西域各地,以确保丝路的畅通,西域都护的设立迫使匈奴打消了称霸西域的雌心,这标志着西汉政府已经对西域各地开始了有效的统治。

材料三 通过这条道路,中国的丝织品以及冶铁、凿井、造纸等技术相继西传,西方的皮毛、汗血马、瓜果以及佛教、魔术、音乐、舞蹈、雕塑等也纷纷东来.“丝绸之路”成为东西方经济文化交流的桥梁。

(1)这条丝绸之路最早开辟于哪个朝代 对开通丝绸之路贡献最大的人物是谁

(2)材料二中的哪一史实能说明新疆自古就是中国领土不可分割的一部分 东汉时哪一历史人物为西域的经营与统治作出了贡献 他在西域期间还派出甘英出使哪个大国 有何意义

(3)根据材料三回答,古代丝绸之路在中外交往中有何重要地位

24.阅读下列材料,回答问题。

材料一 魏晋南北朝时期,北方的匈奴、羯、氐、羌、鲜卑等少数民族开始内迁到黄河流域……以匈奴人灭西晋为序幕,各民族纷纷建立自己的政权……他们彼此征战,人民被屠杀,牛马被掠夺,城市化为废墟,田地大量荒芜.为躲避战乱,大批北方民众纷纷渡江南下,形成了南迁的浪潮.

材料二 东晋南朝时,兴修了许多水利工程,大片的荒地被开垦为农田,稻田里开始使用绿肥,牛耕和类肥也得到推广,水稻产量提高,除了主要种植水稻外,还普遍实行麦稻兼作……江南的经济迅速发展起来.

材料三 为更高效快捷地招聘我市事业单位高层次急需紧缺人才,依据《关于在中国·河南第二届招才引智创新发展大会期间进一步落实事业单位用人自主权的通知》(宛人社(2019)41号)和事业单位公开招聘有关规定,南阳市拟面向国内外引进、招聘工作人员1165名,制定招聘方案如下……

(1)根据材料一,概括当时人口迁徙的两种情形。

(2)根据材料一,指出“形成了南迁的浪潮”的主要原因。材料一中“大批北方民众纷纷渡江南下”与材料二中“江南的经济迅速发展起来”有何具体联系

(3)综上分析,根据材料三并结合所学,谈一谈你对现在发展我市经济的感想。

25.材料“我国古代有一位著名的农学家,他强调农业生产要遵循自然规律,农作物必须因地种植,不误农时,还要改革生产技术和工具,他著有一书,介绍了农、林、牧、副、渔的生产方法。”

请回答:

(1)这位农学家是谁?生活在什么朝代?

(2)他著有什么书?

(3)这部书有何重要价值?

试卷第4页,共5页

1.A

【详解】本题为逆向选择题,根据题干“周口店北京人遗址是迄今所知世界上内涵最丰富、材料最齐全的直立人遗址之一”和所学知识可知,元谋人距今约170万年,是我国境内已知的最早人类,A项符合题意,选择A项;北京人生活在距今约70万﹣20万年,B项不符合题意,排除B项;北京人用石块、兽骨和鹿角等制作各类工具,北京人使用这些工具猎取动物,采集植物果实,C项不符合题意,排除C项;北京人遗址中发现有灰烬、烧石和烧骨等,这反映出北京人已经学会使用火,还会长时间保存火种,D项不符合题意,排除D项。故选A项。

2.D

【详解】依据课本所学可知,在我国陕西西安附近的半坡村,发现了距今约五六千年的原始农耕村落遗址。半坡原始居民普遍使用磨制石器,他们用磨光的石器和木制的耒耜等开垦地、用石刀收割庄稼。他们的主要粮食作物是粟,我国是世界上最早种植粟的国家。D项正确;北京人和山顶洞人使用打制石器,还不会种植作物。排除AB两项;河姆渡人种植农作物水稻。排除C项。故选D项。

3.D

【详解】根据题干“三过其门,虚度辛壬癸甲;八年于外,平成河汉江淮”和所学知识可知,传说,上古时期,洪水肆虐,大禹带领人们治理洪水,曾三过家门而不入,D项正确;炎黄部落与东方的蚩尤部落在涿鹿激战,黄帝部落的军队在战鼓的激励下冲锋陷阵,最终打败蚩尤,不符合题意,排除A项;发明历法与“三过其门,虚度辛壬癸甲”无关,不符合题意,排除B项;神农尝百草,与“三过其门”无关,不符合题意,排除C项。故选D项。

4.B

【详解】根据所学可知,西周时期,为巩固统治,实行分封制。当时的晋国主要统治今山西地区,齐国主要统治者今天的山东省地区。因此山西省简称为晋,山东省简称鲁,B项正确;禅让制存在于尧舜禹时期,排除A项;世袭制是古代君王去世或逊位后,将君主的九五之尊转给自己的子孙的传承制度,确立于夏朝,与题干无关,排除C项;郡县制确立于秦朝,排除D项。故选B项。

5.D

【详解】根据所学知识,商周时期可在龟甲、兽骨上的文字是甲骨文,甲骨文是中国已发现的古代文字中最早,体系较为完整的文字,目前所知,我国有文字可考的历史从商朝开始,D项正确;金文是甲骨文以后的文字,排除A项;小篆、隶书出现在秦朝,排除BC项。故选D项。

6.A

【详解】依据材料信息结合所学可知,第一幅图反映的是打制石器,北京人使用这些工具猎取动物,采集植物果实;第二幅图反映的是河姆渡居民使用的农业工具骨耜;第三幅图反映的是商周时期的农业工具青铜铲;第四幅图反映的是春秋时期的铁制农具,A项正确;题干反映的是不同时代农业生产工具的进步,农业生产分工细致不符合题干内容,排除B项;手工业不同经营方式与题干无关,排除C项;题干展示的图片均是以人力作为动力的,排除D项。故选A项。

7.C

【详解】据题干“七雄戈戟乱如麻,四海无人得坐家"并结合所学知识可知,诗人胡曾描述的是战国(公元前475-公元前221年)时期兼并战争不断的局面,C项正确;题干所述与出现铁农具无关,排除A项;题干并未提及统治者的残暴也无法反映,排除B项;注重兴修水利题干无法体现,排除D项。故选C项。

8.C

【详解】根据题干“早在春秋战国时期主张‘以法治国’的代表人物是”结合所学可知,韩非是战国末期法家的代表人物,主张改革,反对空谈仁义,提倡法治,提出建立君主专制中央集权封建国家,C项正确;孟子是战国时期,儒家学派的代表人物,主张“仁政”,排除A项;老子是道家学派的创始人,主张顺其自然,无为而治,排除B项;孔子是儒家学派的创始人,核心思想是“仁”,排除D项。故选C项。

9.D

【详解】试题分析:本题考查对长城起始点的理解。为了抵御匈奴的进犯,秦始皇下令修筑长城。秦长城西起临洮,东到辽东。故选D。

10.D

【详解】根据所学知识可知,公元前209年(公元前三世纪末)夏,900多个农民被征发去渔阳戍守长城,他们走到大泽乡时,遇上大雨,不能按期到达,按照秦法,戍守误期要被处死,领队的陈胜和吴广认为与其送死不如起来反抗,他们砍削树木,做成兵器,举起反抗的旗帜,陈胜、吴广起义是中国历史上第一次大规模的农民起义,成语“揭竿而起”就出自陈胜、吴广起义,D项正确;陈胜、吴广起义失败后,项羽、刘邦领导的军队逐渐壮大,分别对秦军作战,刘邦、项羽起义不是中国历史上第一次大规模的农民起义,排除A项;犬戎南攻不属于农民起义,排除B项;国人暴动是西周末年的平民暴动,排除C项。故选D项。

11.A

【详解】结合所学知识可知,西汉初年,经济萧条。到处是一片荒凉的景象,汉初的皇帝吸取秦朝暴政速亡的教训,采取了休养生息政策,注重发展农业生产,所以答案选择A。

12.D

【分析】

【详解】根据题干“国家加大了反腐力度,纪检监察机关发挥了重要作用,依法查处许多大案要案”的信息,结合所学知识可知,汉武帝时,为强化监察制度,在中央设立司隶校尉,负责监察和检举京师百官以及皇族的不法行为,为加强中央对地方的控制,全国分为13个监察区,即州部,每个州部设刺史一人,为专职监察官,对州部内所属各郡进行监督,故选D。

13.C

【详解】结合所学知识可知,东汉光武帝以“柔道”治天下,采取一系列措施,恢复、发展社会生产,缓和西汉末年以来的社会危机,采取了一系列措施来恢复和发展经济,使东汉初年出现了社会安定、经济恢复、人口增长的局面,因刘秀谥号为光武,所以称此时期为光武中兴,C项正确;“文景之治”出现在汉文帝、汉景帝时期,排除A项;秦始皇嬴政创立了中央集权制度,排除B项;汉高祖等人实行休养生息的政策,不是嬴政的措施,排除D项。故选C项。

14.A

【详解】根据“丝绸之路的开通、西方的动植物品种,源源不断地通过丝绸之路传入中国:而中国的桃、大黄、茶树、桑蚕、方竹等也随之传向西方”可知,材料反映丝绸之路的开通促进了物种交流,A项正确;材料没有体现实现了贸易互惠,排除B项;材料反映的是中外交流,排除C项;丝绸之路的开辟没有改变了经济结构,排除D项。故选A项。

15.A

【详解】本题为逆向选择题,根据题干“秦汉科学技术成就”和所学知识可知,东汉时蔡伦改进造纸术,A项符合题意,选择A项;东汉末年的另一位名医华佗,他发明了“麻沸散”,让病人和酒服下,失去知觉,然后进行各种手术,B项不符合题意,排除B项;张仲景是东汉末年的名医,写成了《伤寒杂病论》一书,这部著作发展了中医学的理论和治疗方法,总结了各种疾病的症候,C项不符合题意,排除C项;《九章算术》成书于东汉时期,是当时世界上最先进的应用数学著作,D项不符合题意,排除D项。故选A项。

16.C

【详解】据题干“为三国鼎立局面的形成奠定了基础,成语“草船借箭”、“蒋干盗书”、“万事俱备,只欠东风”和所学知识可知,208年,曹操挥师南下,准备进而消灭南方的割据势力,统一全国,孙权听从将军周瑜和诸葛亮的意见,决定与刘备联合迎战曹军,周瑜采纳部下黄盖的建议,由黄盖向曹操诈降并用火攻,曹军大溃,曹操带着败兵北撤,赤壁之战对当时整个局势有关键性的影响,为三国鼎立局面的形成奠定了基础,C项正确;城濮之战,是公元前632年晋、楚两国在卫国城濮地区进行的争夺中原霸权的首次大战,确立了晋文公的霸主地位,排除A项;马陵之战是战国时期齐国孙膑用减灶计大败魏国庞涓的一场以少胜多的战役,排除B项;200年,曹操和袁绍在官渡进行决战,曹操采取声东击西、各个击破的战术,偷袭袁军的粮囤,烧掉其全部军粮,迅速歼灭袁军主力,为以后统一北方打下基础,排除D项。故选C项。

17.C

【详解】根据题干信息"任用汉人王猛为丞相”“提倡儒学",结合所学知识可知,这些举措缓和了前秦境内胡汉之间的对立和矛盾,民族交融成为趋势,促进了文化认同,C项正确;汉武帝时期,确立了儒家正统地位,与题干内容"任用汉人王猛为丞相”“提倡儒学"没有联系,排除A项;加剧了民族隔阂、减弱了氐族的民族特征,不符合史实,排除BD项。故选C项。

18.C

【详解】本题考查的是魏晋时期江南经济的发展,在魏晋时期北方战乱,大量人口南迁,促进了南方经济的开发,注意题目要求的是主要的原因,所以C项正确,ABD不是主要的原因。故选C。

19.D

【详解】依据所学知识可知,北魏孝文帝改革的主要内容:①说汉语:在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语;②穿汉服:官员及家属必须穿戴汉族服饰;③改用汉姓:将鲜卑族的姓氏改为汉族姓氏,把皇族由姓拓跋改为姓元;④鼓励鲜卑贵族与汉族贵族联姻;⑤采用汉族的官制、律令;⑥学习汉族的礼法,尊崇孔子,以孝治国,提倡尊老、养老的风气等。D选项不是孝文帝改革内容,但符合题意,故正确答案为D。ABC均是北魏孝文帝改革的内容,但不符合题意,故选D。

20.C

【详解】依据所学可知,南北朝时期,统治阶级为宣扬佛教,在一些地方的山崖上,开凿了许多石窟,雕造佛像,其中最著名的是山西大同的云冈石窟和河南洛阳的龙门石窟。石窟佛像,继承了秦汉以来我国雕塑艺术的优良传统,也吸收了外来佛教造型艺术的特点,堪称宏伟精巧的雕刻艺术品,C项正确;《齐民要术》《兰亭集序》《女史箴图》与题干无关,故ABD不合题意,排除ABD项。故选C项。

21.(1)河南省;奴隶社会时期。

(2)都江堰;都江堰是大型综合水利枢纽工程,2000多年来一直发挥着巨大作用,反映出我国人民的智慧。

(3)云冈石窟;佛教。

【详解】(1)根据图一中“殷墟”这一信息,结合所学可知,图一反映的是商朝遗址,位于我国河南省;商朝殷墟反映的是奴隶社会时期的发展状况。

(2)根据图二中“鱼嘴”“宝瓶口”等信息,结合所学可知,其反映的是都江堰;根据所学知识可知,都江堰是战国时期修建的大型综合水利枢纽工程,2000多年来一直发挥着巨大作用,反映出了我国人民的智慧,所以它被列入《世界遗产名录》。

(3)根据图三中佛像雕刻等信息,结合所学可知,它是山西大同的云冈石窟;它的开凿和佛教有关。

【点睛】

22.(1)现象:秦朝赋税、徭役、兵役沉重,法律严苛、刑法残酷。

(2)人物:陈胜。

目的:为了号召大家举行起义,反抗秦朝的残暴统治。

(3)联系:正是由于秦的残暴统治,激化了社会矛盾,激起人民反抗,所以陈胜号召大家举行起义,反抗秦朝的残暴统治。

【详解】(1)现象:根据材料一“秦朝时,农民每年要将收成的2/3以上交给国家,当时,全国人口约2000万,被征发去打仗、服劳役的有300万,连妇女也被抓去搞运输”可得出的社会现象是秦朝赋税、兵役、徭役沉重;根据材料二“秦朝时,死刑就有腰斩、车裂等十多种。秦法规定,一人犯法,父、母、妻三族的人全部杀掉,邻里也牵连受罚”可得出的社会现象是秦朝刑法残酷、法律严苛。

(2)人物:根据材料三“王侯将相宁有种乎?”和结合所学知识可知,公元前209年,有900多个农民被征发去渔阳戍守长城。他们当中的领队人陈胜和吴广对众人说:我们因遇雨误期,肯定要被杀头;即使是去戍边,大多数人也会死去。“且壮士不死即已,死即举大名耳,王侯将相宁有种乎!”。

目的:据所学知识可知,他讲这些话是为了号召大家举行起义,反抗秦朝的残暴统治。

(3)联系:综合上述三则材料内容,可知材料一、材料二与材料三之间是因果联系:正是由于秦的残暴统治,激化了社会矛盾,激起人民反抗,所以陈胜和吴广号召大家举行起义,反抗秦朝的残暴统治。

23.(1)朝代:西汉。

人物:张骞。

(2)史实:公元前60年,西汉朝廷设置西域都护。

人物:班超。

国家:大秦。

意义:此行开辟了通往西亚的路线。

(3)地位:成为东西方经济文化交流的桥梁、促进了中外经济文化交流、促进了中外交往。

【详解】(1)朝代、人物:根据材料一“丝绸之路示意图”和所学知识可知,自从张骞开辟通往西域的道路后,西汉和西域的使者开始相互往来,东西方的经济文化交流日趋频繁。商人们载着汉朝的丝绸等货物,从长安出发,穿过河西走廊,经西域运往中亚、西亚,再转运到更远的欧洲;又把西域的物产和奇珍异宝运到中原。这条沟通欧亚的陆上交通道路,就是著名的“丝绸之路”。所以,这条丝绸之路最早开辟于西汉。对开通丝绸之路贡献最大的人物是张骞。

(2)史实:根据材料二“西域都护的设立迫使匈奴打消了称霸西域的雌心,这标志着西汉政府已经对西域各地开始了有效的统治”和所学知识可知,公元前60年,西汉朝廷设置西域都护,最能说明新疆自古就是中国领土不可分割的部分。

人物:根据所学知识可知,东汉时期班超经营西域,为西域的经营与统治做出了贡献。

国家、意义:根据所学知识可知,东汉明帝时,派兵出击匈奴,并派班超出使西域。班超克服重重困难,使西域各国重新与汉朝建立联系。他得到了西域各国的信任,长期留守西域。班超在西域期间,还派甘英出使大秦。甘英到达安息后受阻,未能继续前行,但此行开辟了通往西亚的路线。所以,他在西域期间还派出甘英出使大秦。意义为此行开辟了通往西亚的路线。

(3)地位:根据材料三“中国的丝织品以及冶铁、凿井、造纸等技术相继西传,西方的皮毛、汗血马、瓜果以及佛教、魔术、音乐、舞蹈、雕塑等也纷纷东来,‘丝绸之路’成为东西方经济文化交流的桥梁”可知,古代丝绸之路在中外交往中的重要地位为成为东西方经济文化交流的桥梁、促进了中外经济文化交流、促进了中外交往。

24.(1)情形:西、北边疆少数民族内迁,中原汉族南迁。

(2)原因:北方战乱频繁,民族矛盾尖锐;

联系:北方人民的大量南迁是江南经济迅速发展的重要原因。

(3)感想:重视人才,快速便捷引进人才,加强学习交流,引进先进的技术和经验,这些措施有利于我市经济发展。

【详解】(1)情形:依据材料“北方的奴、羯、氏、羌鲜卑等少数民族开始内迁到黄河流域”“为躲避战乱,大批北方民众纷纷渡江南下,形成了南迁的浪潮”可得出,当时人口迁徙的两种情形是西、北边疆少数民族内迁,中原汉族南迁。

(2)原因:依据材料“北方的奴、羯、氏、羌、鲜卑等少数民族开始内迁到黄河流域……他们彼此征战,人民被屠杀,牛马被掠夺,城市化为废墟,田地大量荒芜。为躲避战乱,大批北方民众纷纷渡江南下”可知,形成南迁浪潮的”原因是北方战乱频繁,民族矛盾尖锐。

联系:依据所学知识,北方人大量南迁,该南方带来了大量的劳动力和先进的生产技术,促进江南经济的迅速发展,是江南经济迅速发展的重要原因。

(3)感想:开放性题目,可以依据材料主旨信息,结合所学知识,给出答案,言之有理即可。如重视人才快速便捷引进人才,加强学习交流,引进先进的技术和经验,这些措施有利于我市经济发展。

25.(1)贾思勰 ;北朝

(2)《齐民要术》

(3)是我国现存的第一部完整的农书,也是世界农学史上的优秀著作。

【详解】(1)农学家、朝代:根据材料“我国古代有一位著名的农学家,他强调农业生产要遵循自然规律,农作物必须因地种植”结合所学知识可知,我国现存最早的一部完整的农书,是北朝贾思勰撰写的《齐民要术》。贾思勰曾任郡太守,非常重视农业生产。他整理古书中记载的农业知识,采集民间歌谣谚语,汲取农民的生产经验,自己还在生产实践中证明和丰富了这些经验。《齐民要术》一书总结了农、林、牧、副、渔等方面的生产技术,内容十分丰富。贾思勰强调农业生产要遵循自然规律,种植农作物必须因地制宜,不误农时;要改进生产技术和工具;还提出了多种经营和商品生产等重要思想。所以,这位农学家是北朝北魏农学家贾思勰。

(2)名称:结合所学知识可知,我国现存最早的一部完整的农书,是北朝贾思勰撰写的《齐民要术》。所以,他著有《齐民要术》一书。

(3)价值:结合所学知识可知,这部农业科学技术著作,突显了中国古代科学家以民生为本的务实精神,反映出当时农业生产技术已经达到很高的水平。这部农书对后世农学的发展有深远的影响,在世界农学史上占有重要地位。所以,《齐民要术》这部书是我国现存的第一部完整的农书,也是世界农学史上的优秀著作。

答案第8页,共8页

答案第7页,共8页

同课章节目录