人教版七年级地理下册第十章中考真题汇编(备考2024)(含解析)

文档属性

| 名称 | 人教版七年级地理下册第十章中考真题汇编(备考2024)(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 927.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2024-02-22 21:30:24 | ||

图片预览

文档简介

人教版七年级地理下册第十章中考真题汇编(备考2024)

一、选择题

1.(2023·山东东营·统考中考真题)极地地区环境原始,生态脆弱,受到全世界的关注。下列不利于保护极地地区生态环境的是( )

A.节能减排,延缓全球气候变暖 B.极地科考时将生活垃圾就地掩埋

C.禁止在南极地区海域商业捕鲸 D.北极地区石油开采和运输时防止泄露

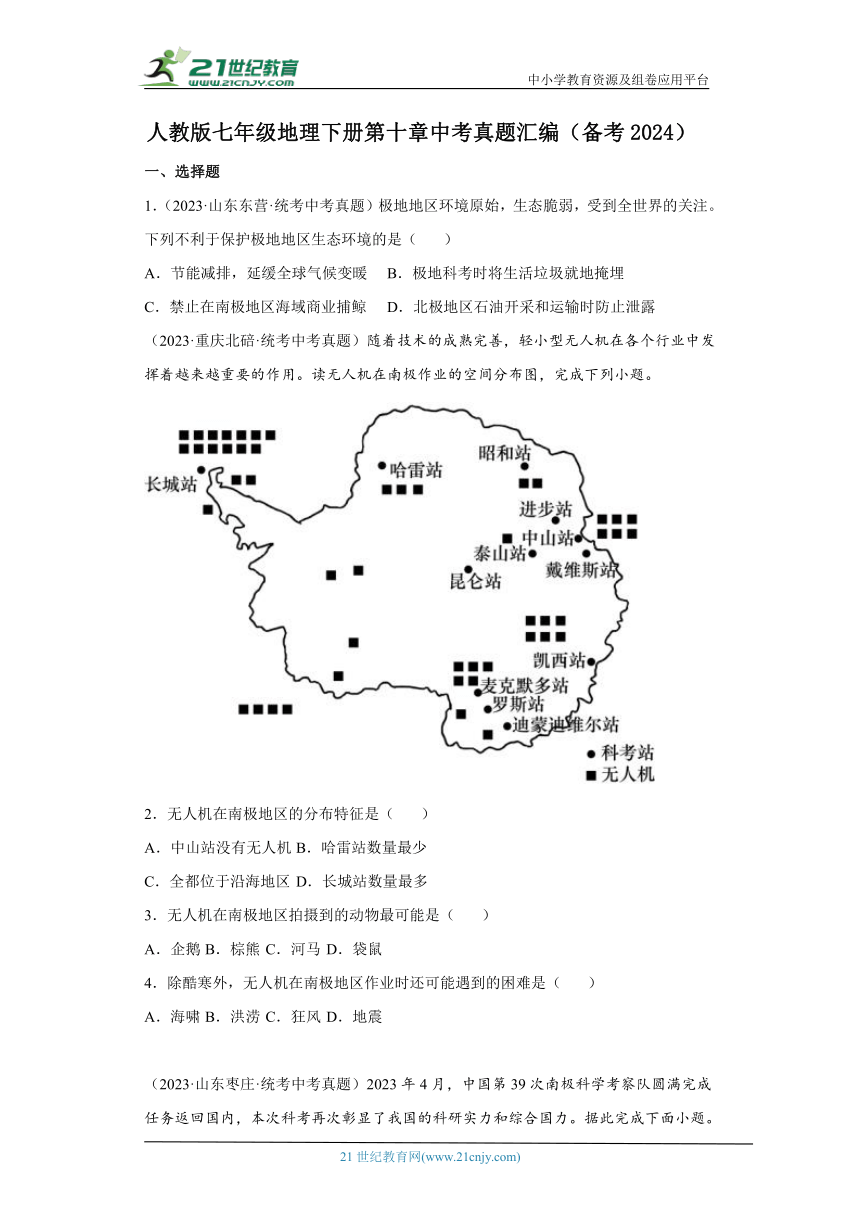

(2023·重庆北碚·统考中考真题)随着技术的成熟完善,轻小型无人机在各个行业中发挥着越来越重要的作用。读无人机在南极作业的空间分布图,完成下列小题。

2.无人机在南极地区的分布特征是( )

A.中山站没有无人机 B.哈雷站数量最少

C.全都位于沿海地区 D.长城站数量最多

3.无人机在南极地区拍摄到的动物最可能是( )

A.企鹅 B.棕熊 C.河马 D.袋鼠

4.除酷寒外,无人机在南极地区作业时还可能遇到的困难是( )

A.海啸 B.洪涝 C.狂风 D.地震

(2023·山东枣庄·统考中考真题)2023年4月,中国第39次南极科学考察队圆满完成任务返回国内,本次科考再次彰显了我国的科研实力和综合国力。据此完成下面小题。

5.新建成的罗斯海新站具备低碳环保的现代化功能,可全年利用的清洁能源是( )

A.太阳能 B.水能 C.风能 D.煤炭

6.有关南极科考,下列说法正确的是( )

A.科考期间队员可能遇到狂风、暴雨

B.科考队员研究北极熊的生活习性

C.科考期间南极地区正处于极夜

D.科考队员研究海冰的变化

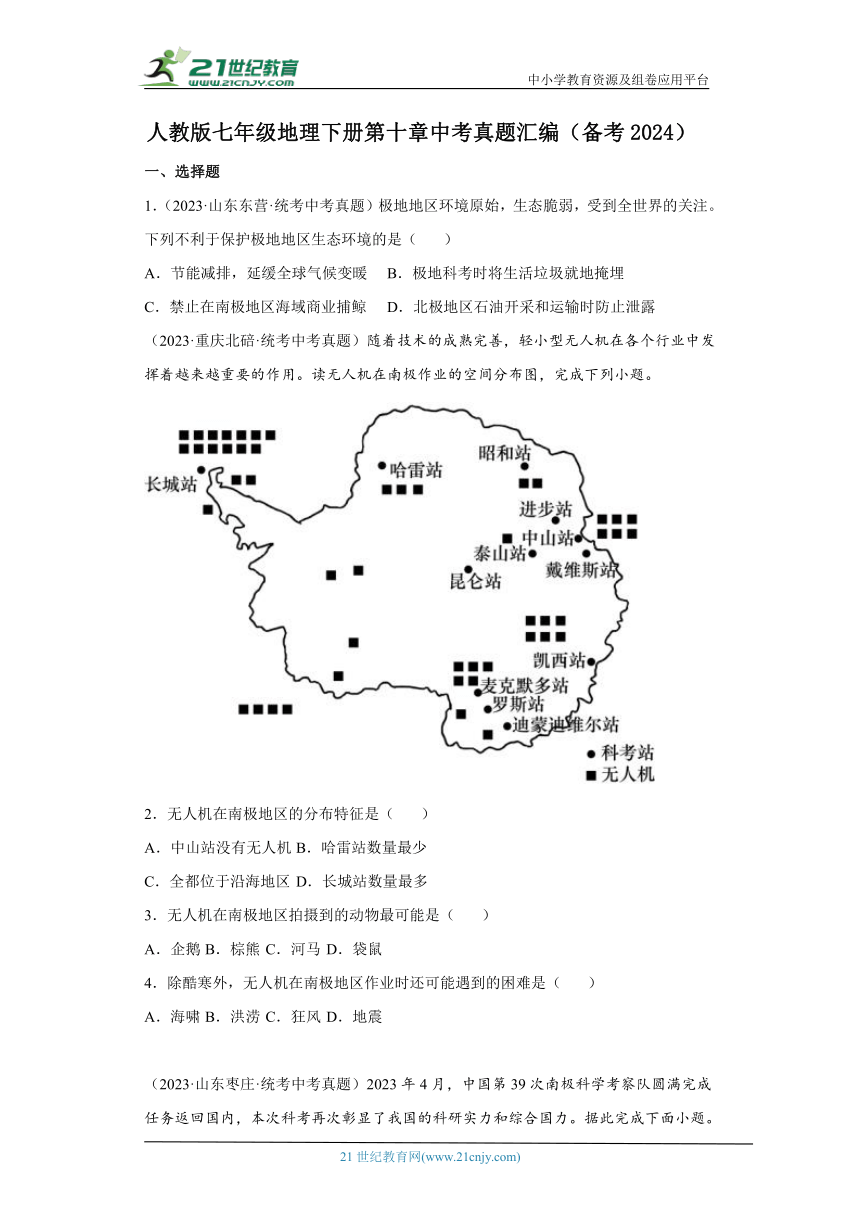

(2023·江苏徐州·统考中考真题)图为2005~2022年南极海冰面积变化统计图。据此完成下面小题。

7.该图能够反映南极( )

A.最大海冰面积2008年最大 B.平均海冰面积2014年最大

C.最小海冰面积2017年最小 D.平均海冰面积整体波动上升

8.南极海冰融化可能带来的影响是( )

A.全球海平面下降 B.南极冰盖体积变大

C.全球淡水资源储量增加 D.企鹅等极地动物的生存空间变小

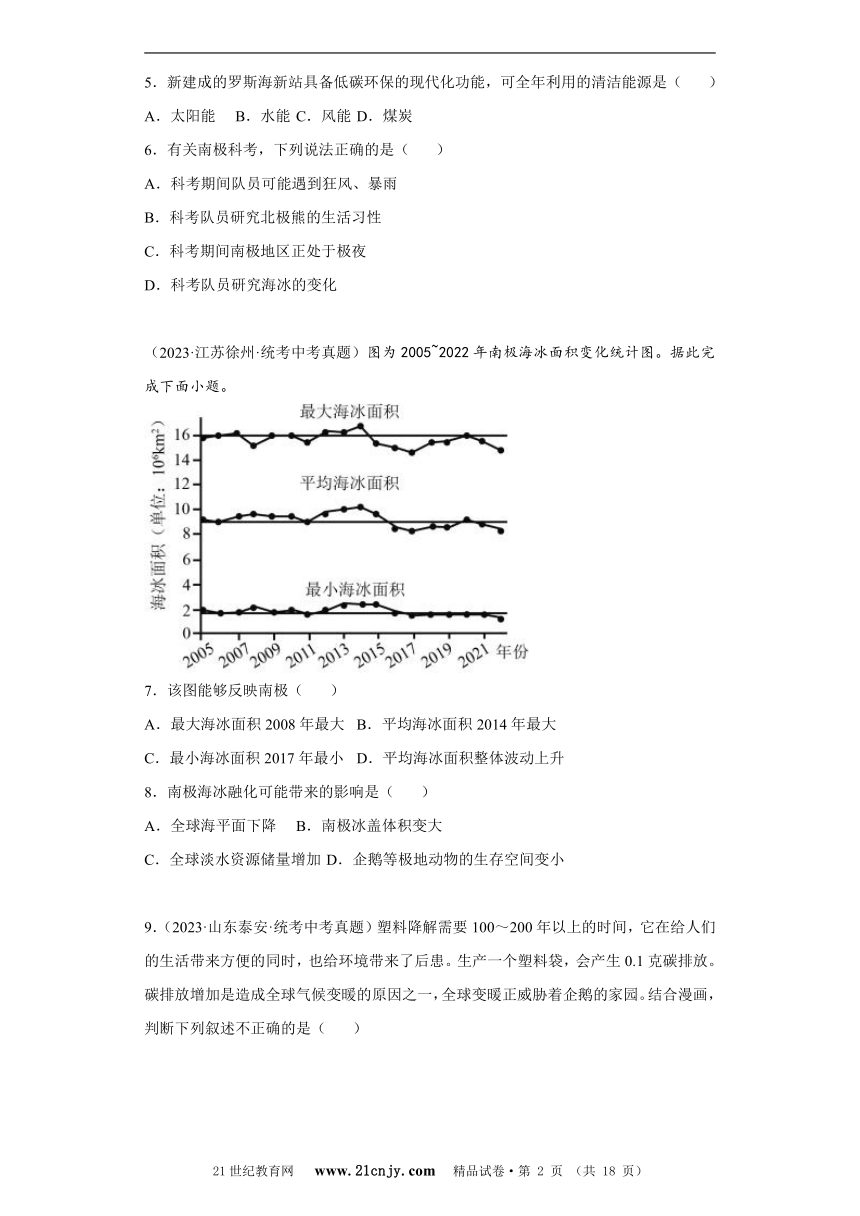

9.(2023·山东泰安·统考中考真题)塑料降解需要100~200年以上的时间,它在给人们的生活带来方便的同时,也给环境带来了后患。生产一个塑料袋,会产生0.1克碳排放。碳排放增加是造成全球气候变暖的原因之一,全球变暖正威胁着企鹅的家园。结合漫画,判断下列叙述不正确的是( )

A.减少碳排放是保护企鹅家园的途径之一 B.塑料焚毁或填埋会污染大气、水源等

C.企鹅母子对话说明了全球气候变暖的趋势 D.为使小企鹅不再受冻,应扩大塑料袋的生产规模

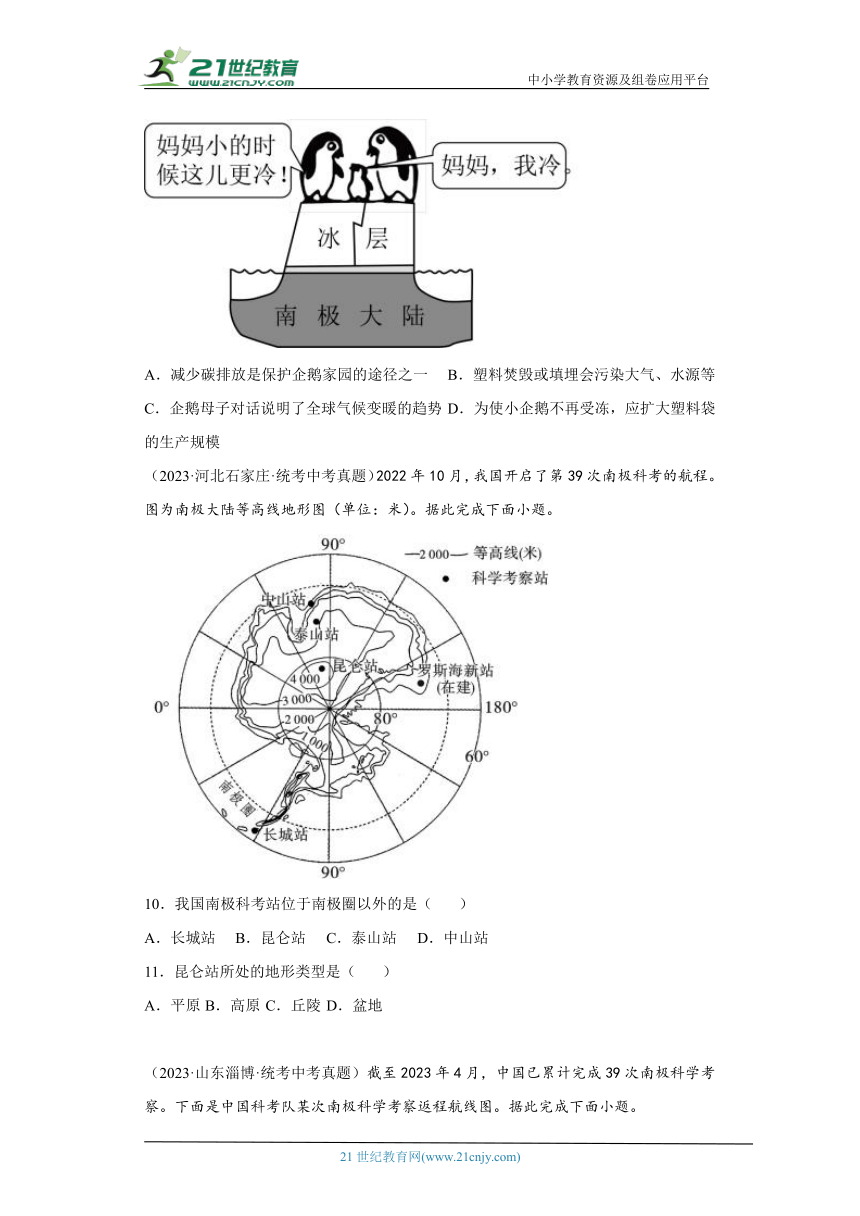

(2023·河北石家庄·统考中考真题)2022年10月,我国开启了第39次南极科考的航程。图为南极大陆等高线地形图(单位:米)。据此完成下面小题。

10.我国南极科考站位于南极圈以外的是( )

A.长城站 B.昆仑站 C.泰山站 D.中山站

11.昆仑站所处的地形类型是( )

A.平原 B.高原 C.丘陵 D.盆地

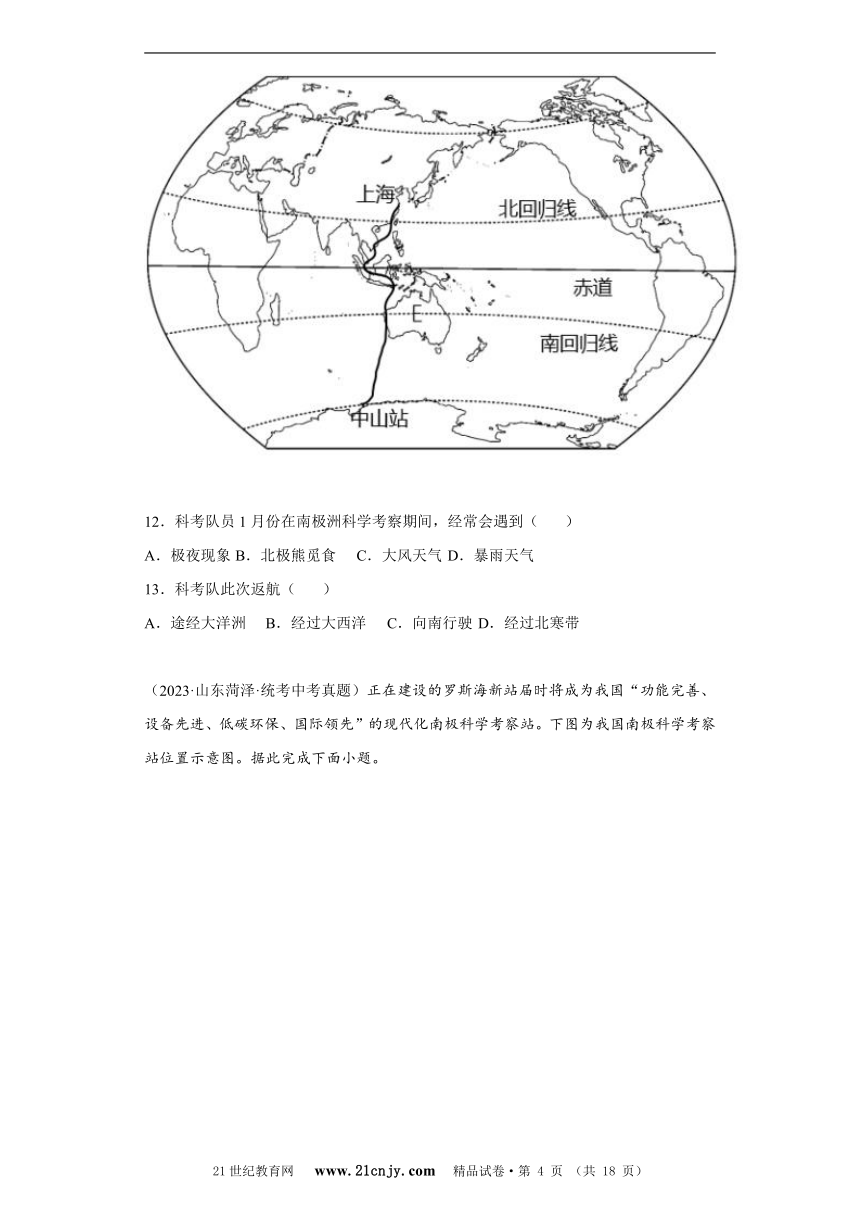

(2023·山东淄博·统考中考真题)截至2023年4月,中国已累计完成39次南极科学考察。下面是中国科考队某次南极科学考察返程航线图。据此完成下面小题。

12.科考队员1月份在南极洲科学考察期间,经常会遇到( )

A.极夜现象 B.北极熊觅食 C.大风天气 D.暴雨天气

13.科考队此次返航( )

A.途经大洋洲 B.经过大西洋 C.向南行驶 D.经过北寒带

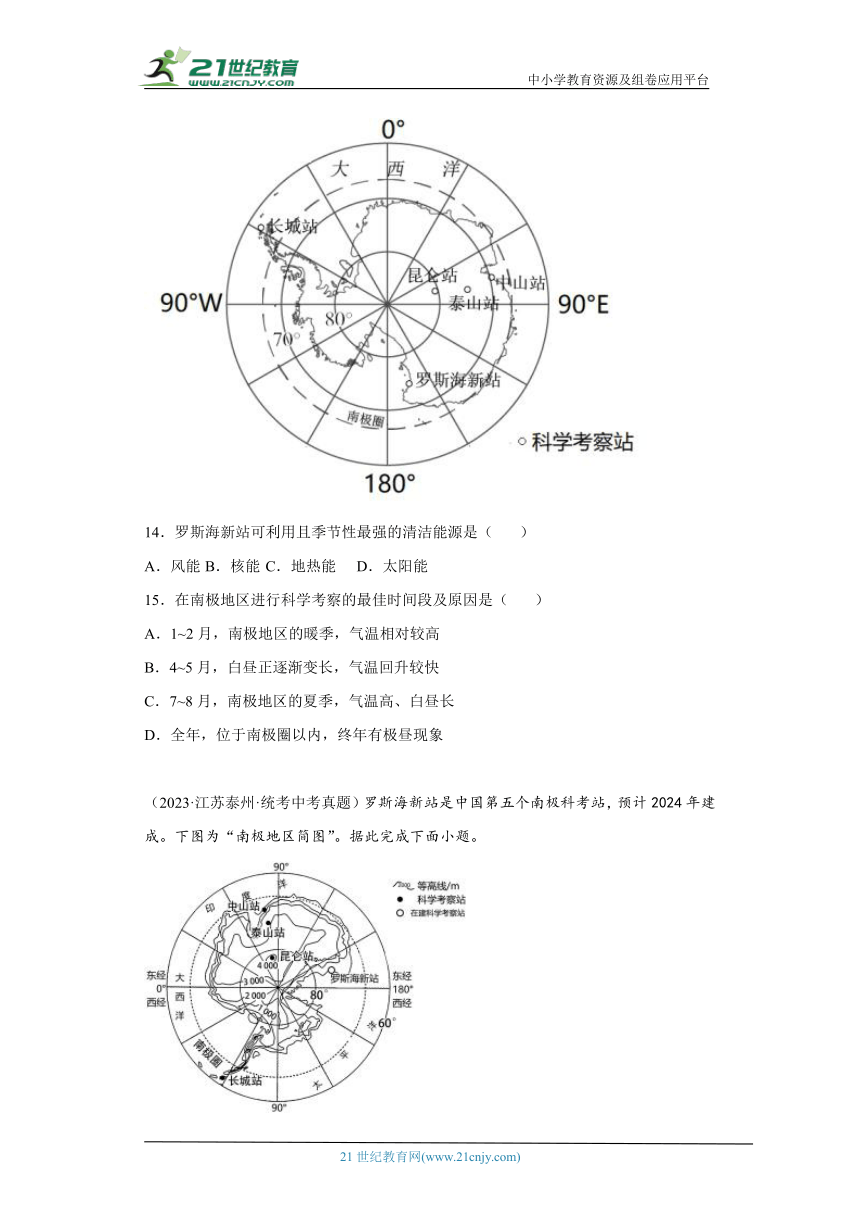

(2023·山东菏泽·统考中考真题)正在建设的罗斯海新站届时将成为我国“功能完善、设备先进、低碳环保、国际领先”的现代化南极科学考察站。下图为我国南极科学考察站位置示意图。据此完成下面小题。

14.罗斯海新站可利用且季节性最强的清洁能源是( )

A.风能 B.核能 C.地热能 D.太阳能

15.在南极地区进行科学考察的最佳时间段及原因是( )

A.1~2月,南极地区的暖季,气温相对较高

B.4~5月,白昼正逐渐变长,气温回升较快

C.7~8月,南极地区的夏季,气温高、白昼长

D.全年,位于南极圈以内,终年有极昼现象

(2023·江苏泰州·统考中考真题)罗斯海新站是中国第五个南极科考站,预计2024年建成。下图为“南极地区简图”。据此完成下面小题。

16.南极地区( )

A.绿草如荫 B.森林密布 C.冰雪广布 D.沙漠无垠

17.海拔最高的科考站是( )

A.中山站 B.泰山站 C.昆仑站 D.长城站

18.中国积极开展南极科考是为了( )

A.研究其独特的地理环境 B.向南极地区移民做准备

C.进行远洋捕捞作业 D.开发南极矿产资源

(2023·江苏宿迁·中考真题)2023年4月6日中国第39次南极科学考察任务圆满完成,“雪龙”号和“雪龙2”号两艘科考船全部返回。综合所学知识,完成下面小题。

19.在本次科学考察中,考察队可能遇到( )

A.北极熊的袭扰 B.暴雨影响工程进度

C.酷寒导致冻伤 D.潮湿导致衣服发霉

20.我国南极科考的目的是( )

A.捕获大量极地动物 B.更好地保护地球环境

C.建设永久性居民点 D.大规模开发极地矿产

(2023·北京·统考中考真题)海冰是极地研究的重要内容。海冰密集度指海冰面积占海域总面积的比例。图为近30年北冰洋部分海域5月、6月平均海冰密集度分布图。读图,完成下面小题。

21.北极地区的海冰( )

A.是企鹅觅食的保障 B.集中在大陆的边缘

C.暖季时分布范围广 D.极夜期间冰层坚厚

22.与5月相比,6月( )

A.叶尼塞河河口海冰密集度增大 B.勒拿河河口海冰的融化量增大

C.科雷马河河口海冰融化量减小 D.白令海峡北部的海冰没有变化

23.与图示地区海冰融化有关的是( )

①纬度位置②季节③海拔④河流

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

(2023·内蒙古赤峰·统考中考真题)2022年10月26日,中国第39次南极考察队从上海出发,历时5个多月完成科学考察任务于2023年4月6日返回国内。完成下面小题。

24.我国科考队员进行科学考察时可能遇到( )

A.酷寒烈风 B.狂风暴雨 C.猛兽袭击 D.极夜现象

25.科考队员们从冰层钻取冰芯可获得南极过去的信息是( )

A.古老地层 B.土壤类型 C.矿产资源 D.气温降水

二、解答题

26.(2023·安徽·统考中考真题)阅读材料,完成下面小题。

同学们在新闻里了解到我国第39次南极科学考察圆满结束,取得了多项考察成果,彰显了我国综合国力和科技水平。神秘的南极大陆、多样的科考项目、多彩的极地景观,极大地调动了同学们的好奇心和求知欲。在老师的支持下,同学们对本次南极科考的“考察成果综述”进行了学习。下面是同学们对其中四项成果的探究,请你也加入其中吧!下图示意我国南极科学考察站位置。

成果一:在赴昆仑站途中,科考队员完成了冰雪剖面物理性能监测、气象站标校和大气环境样品采集等多项任务。 【找一找】在南极地区确定地理位置和辨别方向。 【我的答案】科考队从位于约 (填纬度)的中山站出发,前往昆仑站,行进的方向大致是 。

成果二:在昆仑站,科考队员精确测定了0.5太赫兹观测窗口大气透过率。该站是国际公认的开展大气环境监测和天文学观测的极佳地点。 【比一比】与我国其他科考站相比,昆仑站开展大气环境监测和天文学观测的有利条件。 【我的结论】其有利条件之一是昆仑站的纬度较 。 成果三:地球上的生态系统受大气、生物等多要素共同影响。在罗斯海及附近海域,科考队获取了大量海洋生物的研究样本,积累了南极海洋环境长期监测数据。 【议一议】在罗斯海海域生态系统调查的目的。 【我的理解】生态系统调查的目的是评估全球 变化及 活动对南极生态环境的影响。

成果四:南极考察每次都要向科考站运输人员和物资。本次共带去了约3000吨物资,运回155吨建筑垃圾和其他废弃物。科考队用实际行动保护了南极这块净土。 【想一想】生活垃圾——我们怎么办? 【我的行动】①如何减少生活垃圾: 。 ②回收利用:在垃圾投放前,对生活垃圾进行 。

27.(2023·四川眉山·统考中考真题)阅读图文资料,回答下列问题。

材料一:全球环境是一个不可分割的整体。由于人类活动的影响,极地地区生态环境承受的压力越来越大。近50年来,人类大量使用化石燃料,使得二氧化碳等温室气体的排放量不断增加,全球气候日益变暖,导致极地地区的冰川、海冰消融速度加快,不仅使极地生物受到危害,而且海平面的升高也威胁着居住40%~50%全球人口的各国主要沿海城市。

材料二:下图“北极地区示意”

(1)据图,环绕北冰洋的大洲有 个,亚洲与北美洲的分界线是 海峡。

(2)在下列方框中的横线上填上恰当的词语,说明全球气候变暖对北极地区的影响。

① ,② ,③ 。

(3)在北极地区进行科学考察会遇到哪些困难

(4)为了保护北极地区的环境,我们应该怎么做

28.(2023下·七年级单元测试)青藏地区和南极地区是开展科学考察的天然实验室,我国对这两个地区进行了多次科学考察。图为青藏地区和南极地区位置示意图。阅读图文资料,回答下列问题。

(1)照片一和照片二反映的是两地区科学考察的场景。任选其一,判断照片的拍摄地,说出两点理由。

(2)适合青藏科考的时间段是 ,适合南极科考的时间段是 。(单项选择)

A.11月一次年4月B.5-8月C.全年

(3)青藏地区和南极地区气候寒冷,但成因不同。青藏地区主要是由于 高,南极地区主要是由于 高。

(4)青藏地区和南极地区都是对全球气候变化最为敏感的地区。①—④表示气候变化对两个地区环境的不同影响,将数字序号填在对应的横线上。

①海冰、冰盖面积变化②高海拔湖泊、湿地面积变化③“亚洲水塔”水量变化④极地海洋生物的栖息地变化

对青藏地区的影响有 ;对南极地区的影响有 。

29.(2022·山西晋中·统考中考真题)阅读材料,回答问题。

【“冰海霸王”——北极熊】

极地地区是研究地球环境的“天然实验室”。阅读图文资料,完成下列内容。

探究一生物与环境

北极熊即白熊,是北极地区的代表动物,素有“冰海霸王”之称。北极熊毛长而稠密,全身白色,稍带淡黄,皮下脂肪层厚达6~7厘米。

(1)根据北极熊的体貌特征,推测其栖息地的自然环境。

探究二环境与生活

(2)读图说出北极熊栖息地所涉及的大洲、大洋。

探究三气候变化与环境

北极熊常在较低纬度陆地和较高纬度海区之间南北迁徙,海冰是其在海上觅食、繁殖、休憩的主要场所,冬季是北极熊海上捕食的黄金期,主要以海豹为食;夏季海冰大量消退时,北极熊南撤回到陆地,主食植物。近年来,由于气候变化导致极地地区环境发生变化,意味着北极熊必须游相当长的时间才能找到结实的冰层,生存环境受到极大影响。

(3)气候变化对北极熊栖息地的影响很大,简析气候变化的人为原因。

(4)为应对气候变化、保护地球环境,提出合理化建议。

中小学教育资源及组卷应用平台

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

参考答案:

1.B

【详解】以上四种做法中,节能减排,延缓全球气候变暖,禁止在南极地区海域商业捕鲸,北极地区石油开采和运输时防止泄露,都有利于保护极地地区的生态环境,ACD不符合题意,但是极地地区气候寒冷,垃圾分解能力差,生活垃圾需要带回,不能就地掩埋,B符合题意,故选B。

2.D 3.A 4.C

【解析】2.读图可知,中山站有无人机分布,A错误;哈雷站数量有三个,不是最少,B错误;内陆也有无人机分布,C错误;长城站数量最多,D正确;故选D。

3.南极洲纬度高,气候寒冷,动物较少,无人机在南极地区拍摄到的动物最可能是企鹅,A正确;南极无棕熊、河马、袋鼠分布,BCD错误;故选A。

4.南极大陆气候严寒、多狂风暴雪、空气干燥、降水稀少,除酷寒外,无人机在南极地区作业时还可能遇到的困难是狂风,C正确;故选C。

【点睛】南极大陆气候严寒、多狂风暴雪、空气干燥、降水稀少。由于大陆位于高纬度地区,大部分地区每年有近10个月被厚厚的海冰包围。

5.C 6.D

【解析】5.罗斯海新站地处南极地区,南极洲是世界上风力最大和风暴最多的地方,每年约有2/3的时间刮大风,被称为世界风库,故能够全年利用的清洁能源是风能,C正确;该地水能资源不丰富,淡水资源以固体形式存在,排除B;南极地区有极昼极夜现象,极夜时不能利用太阳能,排除A;煤炭不是清洁能源,排除D。故选C。

6.南极地区降水稀少,没有暴雨,A错误;北极熊生活在北极地区,B错误;科考期间2023年4月为南极地区正处于极昼,C错误;南极科考主要包括对南极洲地质、气候、冰雪以及生态等方面的研究。因此科考队员研究海冰的变化,D正确。故选D。

【点睛】罗斯海新站是中国第五个南极科考站。位于南极三大湾系之一的罗斯海区域沿岸,面向太平洋扇区,是南极地区岩石圈、冰冻圈、生物圈、大气圈等典型自然地理单元集中相互作用的区域,具有重要的科研价值。

7.B 8.D

【解析】7.由图可知,根据2005~2022年南极海冰面积变化统计图,可以判断出最大海冰面积2014年最大,A错误;平均海冰面积2014年最大,B正确;最小海冰面积2022年最小,C错误;平均海冰面积整体波动下降,D错误。故选B。

8.结合所学知识,南极海冰融化说明全球气候变暖加剧,全球气候变暖加剧带来的影响主要有全球海平面上升、南极冰盖体积变小、全球淡水资源储量减少、企鹅等极地动物的生存空间变小等。A、B、C错误,D正确。故选D。

【点睛】全球气候变暖是一种和自然有关的现象,是由于温室效应不断积累,导致地气系统吸收与发射的能量不平衡,能量不断在地气系统累积,从而导致温度上升,造成全球气候变暖。

9.D

【详解】企鹅母子对话说明了全球气候变暖的趋势,减少碳排放是缓解全球变暖的措施之一,塑料焚毁或填埋会污染大气、水源等,ABC正确;扩大塑料袋的生产规模会造成环境的污染,D错误。故选D。

10.A 11.B

【解析】10.长城站是在南极圈以外,无极昼极夜现象,昆仑站,泰山站,中山站是在南极圈以内。故A正确,排除BCD,故选A。

11.由图可知,昆仑站所处的位置海拔在4000米以上,内部地势平坦,周围较陡峭,是高原地形,故B正确。排除ACD,故选B。

【点睛】南极洲是围绕南极的大陆,位于地球南端,四周被太平洋、印度洋和大西洋所包围,边缘有别林斯高晋海、罗斯海、阿蒙森海和威德尔海等;南极洲由大陆、陆缘冰、岛屿组成,全境为平均海拔2350米的大高原,是世界上平均海拔最高的洲。

12.C 13.A

【解析】12.结合所学知识可知,1月份为南半球的夏季,南极地区的暖季,此时南极地区会出现极昼现象,A错误;北极熊是北极地区的象征动物,B错误;南极地区纬度高,海拔高,因此具有酷寒、干燥、烈风的独特极地气候,C正确;南极气温很低且较为干旱,不会下暴雨,D错误。故选C。

13.结合所学知识和读图可知,科考队此次返航,途经大洋洲,A正确;经过印度洋,B错误;向北行驶,C错误;经过南寒带,D错误。故选A。

【点睛】南极地区是世界上最冷的地区,即使在暖季也十分寒冷。南极大陆素有“冰雪高原”之称,大部分地方覆盖着很厚的冰层。南极地区降水少,还被称为地球上的“白色荒漠”。南极地区也被称为“风库”,年平均风速为17~18米/秒。南极地区具有酷寒、干燥、烈风的独特极地气候。

14.D 15.A

【解析】14.罗斯海新站地处南极地区,存在极昼极夜现象,因此其可利用且季节性最强的清洁能源是太阳能,D正确;风能、核能、地热能不属于季节性能源,ABC错误。故选D。

15.在南极地区进行科学考察的最佳时间段是1~2月,该时期南极地区处在暖季,气温相对较高,且有极昼现象,便于极地科考。故选A。

【点睛】南极地区的气候特点是酷寒、干燥、烈风。风力强劲,所以在南极洲利用风力发电是最适宜的洁净能源。

16.C 17.C 18.A

【解析】16.南极地区纬度高,海拔高,是地球上最冷的地区,即使在暖季(每年11月到次年3月)也十分寒冷。南极大陆素有“冰雪高原”之称,大部分地方覆盖着很厚的冰层,平均厚度2000多米,植被极少,C正确,ABD错误。故选C。

17.中国首个南极内陆科学考察站昆仑站位于南极内陆冰盖的最高点,它位于南纬80度25分,东经77度06分,海拔4087米,是人类在南极地区建立的海拔最高的科考站,C正确,ABD错误。故选C。

18.中国积极开展南极科考是为了研究其独特的地理环境,南极的利用仅限于科学考察的目的,远洋捕捞、开发南极矿产资源会破坏南极的生态环境,A正确,CD错误;南极地区环境恶劣,不适宜人类居住,B错误。故选A。

【点睛】南极地区的气候特点:1.气候特点:酷寒、干燥、烈风。(1)酷寒:南极地区是地球上最冷的地区,即使在暖季(每年11月到次年3月)也十分寒冷。南极大陆素有“冰雪高原”之称,大部分地方覆盖着很厚的冰层,平均厚度2000多米。(2)干燥:南极大陆年平均降水量为55毫米,降水量最少的地方不足5毫米,被称为地球上的“白色荒漠”。(3)烈风:南极地区年平均风速为17~18米/秒,最大风速可达100米/秒,被称为地球上的“风库”。

19.C 20.B

【解析】19.由题可知,本次科学考察去的是南极地区,生活在该地区的特有动物是企鹅,北极熊则主要生活在北极地区,A错误;南极地区降水稀少,而且降水的形式以降雪为主,因此不会遇见暴雨,B错误;南极地区属于极地气候,以酷寒、干燥、烈风为气候特征,因此考察队可能遇到酷寒导致冻伤,但不会遇见潮湿导致衣服发霉,C正确、D错误。故选C。

20.结合所学知识,南极地区丰富的自然资源和原始的自然环境,为科学家们进行地质、冰川、海洋、生物、气象、天文等学科的科学研究,提供了领域广阔的天然实验室,我国去南极地区科考,是为了更好地保护地球环境,B正确;极地动物应该以保护为主,A错误;建设永久性居民点和大规模开发极地矿产不是我国南极科考的目的,C、D错误。故选B。

【点睛】南极是南极点周围地区的统称,包含南大洋及其岛屿和南极大陆,总面积约6500万平方公里,被人们称为第七大陆,是地球上最后一个被发现,唯一没有人员定居的大陆。南极地区以极地气候为主,自然环境极其恶劣,以酷寒、干燥、烈风为气候特征。

21.D 22.B 23.B

【解析】21.企鹅是南极洲的特有动物,北极地区的海冰是北极熊觅食的保障,A错误。北极地区的海冰主要在北冰洋,B错误。暖季时气温高,分布范围小,C错误。极夜期间是冬季,气温低,冰层坚厚,D正确。故选D。

22.与5月相比,6月叶尼塞河河口海冰密集度降低,A错误。勒拿河、科雷马河河口海冰的融化量增大,B正确、C错误。白令海峡北部的海冰密度降低,D错误。故选B。

23.与图示地区海冰融化有关的是:①纬度位置,纬度低,气温高,融化多;②季节,夏季多,冬季少;④河流,读图可知,河流的入海口融冰多,①②④正确。虽然海拔高度对气温有一定影响,海拔越高,气温越低。但是海冰主要分布在北极和南极地区,这些地区的海拔相对较低,海冰融化与海拔关系不大,③错误。故选B。

【点睛】海冰是指在海洋表面结冰的现象,它的形成和融化主要受到以下几个因素的影响:1. 气温:气温是影响海冰形成和融化的最直接因素。当气温低于冰点时,海水开始结冰;当气温升高,海冰开始融化。2. 海水温度和盐度:海水温度和盐度的变化会影响海冰的形成和融化过程。一般来说,盐度较高的海水结冰点会降低,而温度较高的海水需要更长时间才能结冰。反之,盐度较做岁物低、温度较低纯液的海水更容易结冰。3. 海洋环流:海洋环流会将热量从低纬度地区输送到高纬度地区,影响海冰的分布和融化。例如,北大西洋暖流对北极地区的海冰融化有很大影响。4. 风力:风力会改变海冰的分布和厚度。强风可以将海冰推向一侧,使其堆积变厚;而微风则会减缓海冰的融化速度等。

24.A 25.D

【解析】24.根据所学知识可知,南极地区典型的气候特征是酷寒和烈风,A正确;南极气温很低且较为干旱,不会下暴雨,B错误;南极野生动物主要以企鹅和鱼类为主,这些动物不属于猛兽,C错误;10月26日至次年4月6日,处于南极的夏季,此时南极会出现极昼,D错误。故选A。

25.在冰层钻取冰芯,没有经过古老地层,也没有经过土壤和矿产,ABC错误;根据冰芯的特征可以得出南极过去的气温和降水状况,D正确。故选D。

【点睛】南极地区是世界上最冷的地区,即使在暖季也十分寒冷。南极大陆素有“冰雪高原”之称,大部分地方覆盖着很厚的冰层。南极地区降水少,还被称为地球上的“白色荒漠”。南极地区也被称为“风库”,年平均风速为17~18米/秒。

26. 70°S 向南 高 气候 人类 光盘行动,少使用一次性餐具;超市购物,少购买塑料购物袋;网购商品,少要求额外装盒。 分类

【分析】本大题以我国第39次南极科学考察为材料,涉及经纬网定位、地图的阅读、南极科学考察、南极地区的环境保护等知识点,考查学生的读图能力、分析运用地理知识的能力,培养学生的地理核心素养。

【详解】读图可知,中山站大致位于70°S;经线指示南北方向,纬线指示东西方向,昆仑站大致位于中山站的南方,因此科考队从位于约70°S的中山站出发,前往昆仑站,行进的方向大致是向南。读图可知,与我国其他科考站相比,昆仑站开展大气环境监测和天文学观测的有利条件之一是纬度较高。根据材料可知,地球上的生态系统受大气、生物等多要素共同影响,在罗斯海及附近海域,科考队获取了大量海洋生物的研究样本,积累了南极海洋环境长期监测数据;生态系统调查的目的是评估全球气候变化及人类活动对南极生态环境的影响。根据所学知识可知,为减少生活垃圾产生,可以光盘行动,少使用一次性餐具;超市购物,少购买塑料购物袋;网购商品,少要求额外装盒等;在垃圾投放前,对生活垃圾进行分类。

27.(1) 3 白令

(2) 融化加剧 升高

沿海

(3)大风、极寒、黑夜、大雾、海冰断裂、野生动物攻击

(4)回收垃圾;保护北极地区的动物;减少化石燃料的使用,使用清洁能源。其他答案,言之有理即可。

【分析】本题以北极地区的环境变化设置问题,设置四个小题,涉及北极地区的位置、地理环境特点、全球气候变暖等知识点,主要考查学生获取地理信息、分析和运用地理知识的能力。

【详解】(1)读图可知,环绕北冰洋的大洲有3个,分别是欧洲、亚洲和北美洲;亚洲与北美洲的分界线是白令海峡。

(2)全球气候变暖导致冰川融化加剧,引起海平面上升,淹没沿海低地,破坏生态环境,影响生物多样性。

(3)北极地区纬度高,终年酷寒;多大风天气;冬季黑夜时间长;易出现大雾天气;海冰覆盖范围广;可能受到北极熊等野生动物的攻击,这些都是北极科学考察可能遇到的困难。

(4)为保护北极地区的环境,应减少化石燃料的使用,开发新能源,使用清洁能源,减少二氧化碳等温室气体的排放,缓解全球气候变暖;实行垃圾分类回收处理;保护北极地区的动物等。

28.(1)照片一为南极点的科学考查场景,南极地区纬度高,气候寒冷,海面结冰,多冰川,需要破冰船辅助前行。照片二为珠穆朗玛峰的科学考查场景,图片中显示有被称为“高原之舟”的牦牛,牦牛是青藏地区的代表性动物。

(2) B A

(3) 海拔

纬度

(4) ②③ ①④

【分析】本题以青藏地区和南极地区的科学考查为材料,涉及到二者的气候与环境等知识点,考查学生的区域认知能力。

【详解】(1)照片一为南极点的科学考查场景,显示了正在极地科考的破冰船,南极地区纬度高,气候寒冷,海面结冰,多冰川,需要破冰船辅助前进。照片二为珠穆朗玛峰的科学考查场景,青藏地区畜牧业发达,有被称为“高原之舟”的牦牛,它的毛厚而长,耐寒力强,体矮身健,善于爬山负重。

(2)适合青藏科考的时间段是5-8月,由于青藏高原海拔高,平均海拔在4000米以上,被称为世界屋脊,气候因海拔高而寒冷,5-8月大部分时间为夏季,气温相对较高,便于考查,B符合题意。适合南极科考的时间段是11月一次年4月,南北半球季节相反,此时为南极地区的暖季,并且出现极昼现象,便于考查,A符合题意。

(3)青藏地区和南极地区气候寒冷,但成因不同。青藏地区主要是由于海拔高,被称为“世界屋脊”,是世界上海拔最高的高原。南极地区主要是由于纬度高,大部分位于南极圈之内,常年被冰雪覆盖。

(4)青藏地区和南极地区都是对全球气候变化最为敏感的地区。随着全球气候变暖,青藏地区的高海拔湖泊、湿地面积会逐渐萎缩,“亚洲水塔”水量变化逐渐减少,②③符合青藏地区。南极地区冰川会消融,海冰、冰盖面积减小,进而影响极地海洋生物的栖息地,①④符合南极地区。

29.(1)冰雪世界;严寒;大风;干燥等

(2)亚洲;北美洲;欧洲;北冰洋;大西洋;太平洋。

(3)人口不断增加;滥砍乱伐;交通工具排放的尾气;工业废气;空调大量使用;煤炭、石油等矿物燃料的大量使用等

(4)植树造林;减少煤炭、石油等矿物燃料的使用;推广清洁能源;废气经环保处理后排放;加大监管力度;提高环保意识;绿色出行;低碳生活;垃圾分类等。

【分析】本大题以北极熊和北极地区示意图为材料,设置了4个问题,涉及北极熊的体貌特征、北极的气候、北极的位置、气候的变化、保护环境等内容,考查学生对相关知识的掌握程度。

【详解】(1)北极熊是现今体型最大的陆上食肉动物之一,由图可知,北极熊脂肪很厚,毛长而稠密,可推测其栖息地北极地区的自然环境是冰雪世界;严寒;大风;干燥等。

(2)北极熊是北极地区的代表动物。由图可知,北极的位置为亚洲、北美洲、欧洲的北极圈内的部分地区,北极所在的地区的大洋主要是北冰洋,还有大西洋、太平洋的北极圈内少部分海域。

(3)气候变暖,海平面上升。由材料可知,近年来,由于气候变化导致极地地区环境发生变化,意味着北极熊必须游相当长的时间才能找到结实的冰层,生存环境受到极大影响。导致气候变暖的人为原因有:人口不断增加,生活生产的需要导致二氧化碳的排放量增加,使气温上升;滥砍乱伐,破坏森林,气候失调;交通工具排放的尾气,工业废气,空调大量使用破坏了臭氧层;煤炭、石油等矿物燃料的大量使用等导致全球气候变暖。

(4)为应对气候变化、保护地球环境,我们应该植树造林,让森林调节气候;减少煤炭、石油等矿物燃料的使用,减少大气污染;推广清洁能源;废气经环保处理后排放,较少污染;加大监管力度,制止破坏环境的行为;提高环保意识;绿色出行;低碳生活;垃圾分类等,维护好地球环境,保护好人类共同的家园。

一、选择题

1.(2023·山东东营·统考中考真题)极地地区环境原始,生态脆弱,受到全世界的关注。下列不利于保护极地地区生态环境的是( )

A.节能减排,延缓全球气候变暖 B.极地科考时将生活垃圾就地掩埋

C.禁止在南极地区海域商业捕鲸 D.北极地区石油开采和运输时防止泄露

(2023·重庆北碚·统考中考真题)随着技术的成熟完善,轻小型无人机在各个行业中发挥着越来越重要的作用。读无人机在南极作业的空间分布图,完成下列小题。

2.无人机在南极地区的分布特征是( )

A.中山站没有无人机 B.哈雷站数量最少

C.全都位于沿海地区 D.长城站数量最多

3.无人机在南极地区拍摄到的动物最可能是( )

A.企鹅 B.棕熊 C.河马 D.袋鼠

4.除酷寒外,无人机在南极地区作业时还可能遇到的困难是( )

A.海啸 B.洪涝 C.狂风 D.地震

(2023·山东枣庄·统考中考真题)2023年4月,中国第39次南极科学考察队圆满完成任务返回国内,本次科考再次彰显了我国的科研实力和综合国力。据此完成下面小题。

5.新建成的罗斯海新站具备低碳环保的现代化功能,可全年利用的清洁能源是( )

A.太阳能 B.水能 C.风能 D.煤炭

6.有关南极科考,下列说法正确的是( )

A.科考期间队员可能遇到狂风、暴雨

B.科考队员研究北极熊的生活习性

C.科考期间南极地区正处于极夜

D.科考队员研究海冰的变化

(2023·江苏徐州·统考中考真题)图为2005~2022年南极海冰面积变化统计图。据此完成下面小题。

7.该图能够反映南极( )

A.最大海冰面积2008年最大 B.平均海冰面积2014年最大

C.最小海冰面积2017年最小 D.平均海冰面积整体波动上升

8.南极海冰融化可能带来的影响是( )

A.全球海平面下降 B.南极冰盖体积变大

C.全球淡水资源储量增加 D.企鹅等极地动物的生存空间变小

9.(2023·山东泰安·统考中考真题)塑料降解需要100~200年以上的时间,它在给人们的生活带来方便的同时,也给环境带来了后患。生产一个塑料袋,会产生0.1克碳排放。碳排放增加是造成全球气候变暖的原因之一,全球变暖正威胁着企鹅的家园。结合漫画,判断下列叙述不正确的是( )

A.减少碳排放是保护企鹅家园的途径之一 B.塑料焚毁或填埋会污染大气、水源等

C.企鹅母子对话说明了全球气候变暖的趋势 D.为使小企鹅不再受冻,应扩大塑料袋的生产规模

(2023·河北石家庄·统考中考真题)2022年10月,我国开启了第39次南极科考的航程。图为南极大陆等高线地形图(单位:米)。据此完成下面小题。

10.我国南极科考站位于南极圈以外的是( )

A.长城站 B.昆仑站 C.泰山站 D.中山站

11.昆仑站所处的地形类型是( )

A.平原 B.高原 C.丘陵 D.盆地

(2023·山东淄博·统考中考真题)截至2023年4月,中国已累计完成39次南极科学考察。下面是中国科考队某次南极科学考察返程航线图。据此完成下面小题。

12.科考队员1月份在南极洲科学考察期间,经常会遇到( )

A.极夜现象 B.北极熊觅食 C.大风天气 D.暴雨天气

13.科考队此次返航( )

A.途经大洋洲 B.经过大西洋 C.向南行驶 D.经过北寒带

(2023·山东菏泽·统考中考真题)正在建设的罗斯海新站届时将成为我国“功能完善、设备先进、低碳环保、国际领先”的现代化南极科学考察站。下图为我国南极科学考察站位置示意图。据此完成下面小题。

14.罗斯海新站可利用且季节性最强的清洁能源是( )

A.风能 B.核能 C.地热能 D.太阳能

15.在南极地区进行科学考察的最佳时间段及原因是( )

A.1~2月,南极地区的暖季,气温相对较高

B.4~5月,白昼正逐渐变长,气温回升较快

C.7~8月,南极地区的夏季,气温高、白昼长

D.全年,位于南极圈以内,终年有极昼现象

(2023·江苏泰州·统考中考真题)罗斯海新站是中国第五个南极科考站,预计2024年建成。下图为“南极地区简图”。据此完成下面小题。

16.南极地区( )

A.绿草如荫 B.森林密布 C.冰雪广布 D.沙漠无垠

17.海拔最高的科考站是( )

A.中山站 B.泰山站 C.昆仑站 D.长城站

18.中国积极开展南极科考是为了( )

A.研究其独特的地理环境 B.向南极地区移民做准备

C.进行远洋捕捞作业 D.开发南极矿产资源

(2023·江苏宿迁·中考真题)2023年4月6日中国第39次南极科学考察任务圆满完成,“雪龙”号和“雪龙2”号两艘科考船全部返回。综合所学知识,完成下面小题。

19.在本次科学考察中,考察队可能遇到( )

A.北极熊的袭扰 B.暴雨影响工程进度

C.酷寒导致冻伤 D.潮湿导致衣服发霉

20.我国南极科考的目的是( )

A.捕获大量极地动物 B.更好地保护地球环境

C.建设永久性居民点 D.大规模开发极地矿产

(2023·北京·统考中考真题)海冰是极地研究的重要内容。海冰密集度指海冰面积占海域总面积的比例。图为近30年北冰洋部分海域5月、6月平均海冰密集度分布图。读图,完成下面小题。

21.北极地区的海冰( )

A.是企鹅觅食的保障 B.集中在大陆的边缘

C.暖季时分布范围广 D.极夜期间冰层坚厚

22.与5月相比,6月( )

A.叶尼塞河河口海冰密集度增大 B.勒拿河河口海冰的融化量增大

C.科雷马河河口海冰融化量减小 D.白令海峡北部的海冰没有变化

23.与图示地区海冰融化有关的是( )

①纬度位置②季节③海拔④河流

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

(2023·内蒙古赤峰·统考中考真题)2022年10月26日,中国第39次南极考察队从上海出发,历时5个多月完成科学考察任务于2023年4月6日返回国内。完成下面小题。

24.我国科考队员进行科学考察时可能遇到( )

A.酷寒烈风 B.狂风暴雨 C.猛兽袭击 D.极夜现象

25.科考队员们从冰层钻取冰芯可获得南极过去的信息是( )

A.古老地层 B.土壤类型 C.矿产资源 D.气温降水

二、解答题

26.(2023·安徽·统考中考真题)阅读材料,完成下面小题。

同学们在新闻里了解到我国第39次南极科学考察圆满结束,取得了多项考察成果,彰显了我国综合国力和科技水平。神秘的南极大陆、多样的科考项目、多彩的极地景观,极大地调动了同学们的好奇心和求知欲。在老师的支持下,同学们对本次南极科考的“考察成果综述”进行了学习。下面是同学们对其中四项成果的探究,请你也加入其中吧!下图示意我国南极科学考察站位置。

成果一:在赴昆仑站途中,科考队员完成了冰雪剖面物理性能监测、气象站标校和大气环境样品采集等多项任务。 【找一找】在南极地区确定地理位置和辨别方向。 【我的答案】科考队从位于约 (填纬度)的中山站出发,前往昆仑站,行进的方向大致是 。

成果二:在昆仑站,科考队员精确测定了0.5太赫兹观测窗口大气透过率。该站是国际公认的开展大气环境监测和天文学观测的极佳地点。 【比一比】与我国其他科考站相比,昆仑站开展大气环境监测和天文学观测的有利条件。 【我的结论】其有利条件之一是昆仑站的纬度较 。 成果三:地球上的生态系统受大气、生物等多要素共同影响。在罗斯海及附近海域,科考队获取了大量海洋生物的研究样本,积累了南极海洋环境长期监测数据。 【议一议】在罗斯海海域生态系统调查的目的。 【我的理解】生态系统调查的目的是评估全球 变化及 活动对南极生态环境的影响。

成果四:南极考察每次都要向科考站运输人员和物资。本次共带去了约3000吨物资,运回155吨建筑垃圾和其他废弃物。科考队用实际行动保护了南极这块净土。 【想一想】生活垃圾——我们怎么办? 【我的行动】①如何减少生活垃圾: 。 ②回收利用:在垃圾投放前,对生活垃圾进行 。

27.(2023·四川眉山·统考中考真题)阅读图文资料,回答下列问题。

材料一:全球环境是一个不可分割的整体。由于人类活动的影响,极地地区生态环境承受的压力越来越大。近50年来,人类大量使用化石燃料,使得二氧化碳等温室气体的排放量不断增加,全球气候日益变暖,导致极地地区的冰川、海冰消融速度加快,不仅使极地生物受到危害,而且海平面的升高也威胁着居住40%~50%全球人口的各国主要沿海城市。

材料二:下图“北极地区示意”

(1)据图,环绕北冰洋的大洲有 个,亚洲与北美洲的分界线是 海峡。

(2)在下列方框中的横线上填上恰当的词语,说明全球气候变暖对北极地区的影响。

① ,② ,③ 。

(3)在北极地区进行科学考察会遇到哪些困难

(4)为了保护北极地区的环境,我们应该怎么做

28.(2023下·七年级单元测试)青藏地区和南极地区是开展科学考察的天然实验室,我国对这两个地区进行了多次科学考察。图为青藏地区和南极地区位置示意图。阅读图文资料,回答下列问题。

(1)照片一和照片二反映的是两地区科学考察的场景。任选其一,判断照片的拍摄地,说出两点理由。

(2)适合青藏科考的时间段是 ,适合南极科考的时间段是 。(单项选择)

A.11月一次年4月B.5-8月C.全年

(3)青藏地区和南极地区气候寒冷,但成因不同。青藏地区主要是由于 高,南极地区主要是由于 高。

(4)青藏地区和南极地区都是对全球气候变化最为敏感的地区。①—④表示气候变化对两个地区环境的不同影响,将数字序号填在对应的横线上。

①海冰、冰盖面积变化②高海拔湖泊、湿地面积变化③“亚洲水塔”水量变化④极地海洋生物的栖息地变化

对青藏地区的影响有 ;对南极地区的影响有 。

29.(2022·山西晋中·统考中考真题)阅读材料,回答问题。

【“冰海霸王”——北极熊】

极地地区是研究地球环境的“天然实验室”。阅读图文资料,完成下列内容。

探究一生物与环境

北极熊即白熊,是北极地区的代表动物,素有“冰海霸王”之称。北极熊毛长而稠密,全身白色,稍带淡黄,皮下脂肪层厚达6~7厘米。

(1)根据北极熊的体貌特征,推测其栖息地的自然环境。

探究二环境与生活

(2)读图说出北极熊栖息地所涉及的大洲、大洋。

探究三气候变化与环境

北极熊常在较低纬度陆地和较高纬度海区之间南北迁徙,海冰是其在海上觅食、繁殖、休憩的主要场所,冬季是北极熊海上捕食的黄金期,主要以海豹为食;夏季海冰大量消退时,北极熊南撤回到陆地,主食植物。近年来,由于气候变化导致极地地区环境发生变化,意味着北极熊必须游相当长的时间才能找到结实的冰层,生存环境受到极大影响。

(3)气候变化对北极熊栖息地的影响很大,简析气候变化的人为原因。

(4)为应对气候变化、保护地球环境,提出合理化建议。

中小学教育资源及组卷应用平台

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

参考答案:

1.B

【详解】以上四种做法中,节能减排,延缓全球气候变暖,禁止在南极地区海域商业捕鲸,北极地区石油开采和运输时防止泄露,都有利于保护极地地区的生态环境,ACD不符合题意,但是极地地区气候寒冷,垃圾分解能力差,生活垃圾需要带回,不能就地掩埋,B符合题意,故选B。

2.D 3.A 4.C

【解析】2.读图可知,中山站有无人机分布,A错误;哈雷站数量有三个,不是最少,B错误;内陆也有无人机分布,C错误;长城站数量最多,D正确;故选D。

3.南极洲纬度高,气候寒冷,动物较少,无人机在南极地区拍摄到的动物最可能是企鹅,A正确;南极无棕熊、河马、袋鼠分布,BCD错误;故选A。

4.南极大陆气候严寒、多狂风暴雪、空气干燥、降水稀少,除酷寒外,无人机在南极地区作业时还可能遇到的困难是狂风,C正确;故选C。

【点睛】南极大陆气候严寒、多狂风暴雪、空气干燥、降水稀少。由于大陆位于高纬度地区,大部分地区每年有近10个月被厚厚的海冰包围。

5.C 6.D

【解析】5.罗斯海新站地处南极地区,南极洲是世界上风力最大和风暴最多的地方,每年约有2/3的时间刮大风,被称为世界风库,故能够全年利用的清洁能源是风能,C正确;该地水能资源不丰富,淡水资源以固体形式存在,排除B;南极地区有极昼极夜现象,极夜时不能利用太阳能,排除A;煤炭不是清洁能源,排除D。故选C。

6.南极地区降水稀少,没有暴雨,A错误;北极熊生活在北极地区,B错误;科考期间2023年4月为南极地区正处于极昼,C错误;南极科考主要包括对南极洲地质、气候、冰雪以及生态等方面的研究。因此科考队员研究海冰的变化,D正确。故选D。

【点睛】罗斯海新站是中国第五个南极科考站。位于南极三大湾系之一的罗斯海区域沿岸,面向太平洋扇区,是南极地区岩石圈、冰冻圈、生物圈、大气圈等典型自然地理单元集中相互作用的区域,具有重要的科研价值。

7.B 8.D

【解析】7.由图可知,根据2005~2022年南极海冰面积变化统计图,可以判断出最大海冰面积2014年最大,A错误;平均海冰面积2014年最大,B正确;最小海冰面积2022年最小,C错误;平均海冰面积整体波动下降,D错误。故选B。

8.结合所学知识,南极海冰融化说明全球气候变暖加剧,全球气候变暖加剧带来的影响主要有全球海平面上升、南极冰盖体积变小、全球淡水资源储量减少、企鹅等极地动物的生存空间变小等。A、B、C错误,D正确。故选D。

【点睛】全球气候变暖是一种和自然有关的现象,是由于温室效应不断积累,导致地气系统吸收与发射的能量不平衡,能量不断在地气系统累积,从而导致温度上升,造成全球气候变暖。

9.D

【详解】企鹅母子对话说明了全球气候变暖的趋势,减少碳排放是缓解全球变暖的措施之一,塑料焚毁或填埋会污染大气、水源等,ABC正确;扩大塑料袋的生产规模会造成环境的污染,D错误。故选D。

10.A 11.B

【解析】10.长城站是在南极圈以外,无极昼极夜现象,昆仑站,泰山站,中山站是在南极圈以内。故A正确,排除BCD,故选A。

11.由图可知,昆仑站所处的位置海拔在4000米以上,内部地势平坦,周围较陡峭,是高原地形,故B正确。排除ACD,故选B。

【点睛】南极洲是围绕南极的大陆,位于地球南端,四周被太平洋、印度洋和大西洋所包围,边缘有别林斯高晋海、罗斯海、阿蒙森海和威德尔海等;南极洲由大陆、陆缘冰、岛屿组成,全境为平均海拔2350米的大高原,是世界上平均海拔最高的洲。

12.C 13.A

【解析】12.结合所学知识可知,1月份为南半球的夏季,南极地区的暖季,此时南极地区会出现极昼现象,A错误;北极熊是北极地区的象征动物,B错误;南极地区纬度高,海拔高,因此具有酷寒、干燥、烈风的独特极地气候,C正确;南极气温很低且较为干旱,不会下暴雨,D错误。故选C。

13.结合所学知识和读图可知,科考队此次返航,途经大洋洲,A正确;经过印度洋,B错误;向北行驶,C错误;经过南寒带,D错误。故选A。

【点睛】南极地区是世界上最冷的地区,即使在暖季也十分寒冷。南极大陆素有“冰雪高原”之称,大部分地方覆盖着很厚的冰层。南极地区降水少,还被称为地球上的“白色荒漠”。南极地区也被称为“风库”,年平均风速为17~18米/秒。南极地区具有酷寒、干燥、烈风的独特极地气候。

14.D 15.A

【解析】14.罗斯海新站地处南极地区,存在极昼极夜现象,因此其可利用且季节性最强的清洁能源是太阳能,D正确;风能、核能、地热能不属于季节性能源,ABC错误。故选D。

15.在南极地区进行科学考察的最佳时间段是1~2月,该时期南极地区处在暖季,气温相对较高,且有极昼现象,便于极地科考。故选A。

【点睛】南极地区的气候特点是酷寒、干燥、烈风。风力强劲,所以在南极洲利用风力发电是最适宜的洁净能源。

16.C 17.C 18.A

【解析】16.南极地区纬度高,海拔高,是地球上最冷的地区,即使在暖季(每年11月到次年3月)也十分寒冷。南极大陆素有“冰雪高原”之称,大部分地方覆盖着很厚的冰层,平均厚度2000多米,植被极少,C正确,ABD错误。故选C。

17.中国首个南极内陆科学考察站昆仑站位于南极内陆冰盖的最高点,它位于南纬80度25分,东经77度06分,海拔4087米,是人类在南极地区建立的海拔最高的科考站,C正确,ABD错误。故选C。

18.中国积极开展南极科考是为了研究其独特的地理环境,南极的利用仅限于科学考察的目的,远洋捕捞、开发南极矿产资源会破坏南极的生态环境,A正确,CD错误;南极地区环境恶劣,不适宜人类居住,B错误。故选A。

【点睛】南极地区的气候特点:1.气候特点:酷寒、干燥、烈风。(1)酷寒:南极地区是地球上最冷的地区,即使在暖季(每年11月到次年3月)也十分寒冷。南极大陆素有“冰雪高原”之称,大部分地方覆盖着很厚的冰层,平均厚度2000多米。(2)干燥:南极大陆年平均降水量为55毫米,降水量最少的地方不足5毫米,被称为地球上的“白色荒漠”。(3)烈风:南极地区年平均风速为17~18米/秒,最大风速可达100米/秒,被称为地球上的“风库”。

19.C 20.B

【解析】19.由题可知,本次科学考察去的是南极地区,生活在该地区的特有动物是企鹅,北极熊则主要生活在北极地区,A错误;南极地区降水稀少,而且降水的形式以降雪为主,因此不会遇见暴雨,B错误;南极地区属于极地气候,以酷寒、干燥、烈风为气候特征,因此考察队可能遇到酷寒导致冻伤,但不会遇见潮湿导致衣服发霉,C正确、D错误。故选C。

20.结合所学知识,南极地区丰富的自然资源和原始的自然环境,为科学家们进行地质、冰川、海洋、生物、气象、天文等学科的科学研究,提供了领域广阔的天然实验室,我国去南极地区科考,是为了更好地保护地球环境,B正确;极地动物应该以保护为主,A错误;建设永久性居民点和大规模开发极地矿产不是我国南极科考的目的,C、D错误。故选B。

【点睛】南极是南极点周围地区的统称,包含南大洋及其岛屿和南极大陆,总面积约6500万平方公里,被人们称为第七大陆,是地球上最后一个被发现,唯一没有人员定居的大陆。南极地区以极地气候为主,自然环境极其恶劣,以酷寒、干燥、烈风为气候特征。

21.D 22.B 23.B

【解析】21.企鹅是南极洲的特有动物,北极地区的海冰是北极熊觅食的保障,A错误。北极地区的海冰主要在北冰洋,B错误。暖季时气温高,分布范围小,C错误。极夜期间是冬季,气温低,冰层坚厚,D正确。故选D。

22.与5月相比,6月叶尼塞河河口海冰密集度降低,A错误。勒拿河、科雷马河河口海冰的融化量增大,B正确、C错误。白令海峡北部的海冰密度降低,D错误。故选B。

23.与图示地区海冰融化有关的是:①纬度位置,纬度低,气温高,融化多;②季节,夏季多,冬季少;④河流,读图可知,河流的入海口融冰多,①②④正确。虽然海拔高度对气温有一定影响,海拔越高,气温越低。但是海冰主要分布在北极和南极地区,这些地区的海拔相对较低,海冰融化与海拔关系不大,③错误。故选B。

【点睛】海冰是指在海洋表面结冰的现象,它的形成和融化主要受到以下几个因素的影响:1. 气温:气温是影响海冰形成和融化的最直接因素。当气温低于冰点时,海水开始结冰;当气温升高,海冰开始融化。2. 海水温度和盐度:海水温度和盐度的变化会影响海冰的形成和融化过程。一般来说,盐度较高的海水结冰点会降低,而温度较高的海水需要更长时间才能结冰。反之,盐度较做岁物低、温度较低纯液的海水更容易结冰。3. 海洋环流:海洋环流会将热量从低纬度地区输送到高纬度地区,影响海冰的分布和融化。例如,北大西洋暖流对北极地区的海冰融化有很大影响。4. 风力:风力会改变海冰的分布和厚度。强风可以将海冰推向一侧,使其堆积变厚;而微风则会减缓海冰的融化速度等。

24.A 25.D

【解析】24.根据所学知识可知,南极地区典型的气候特征是酷寒和烈风,A正确;南极气温很低且较为干旱,不会下暴雨,B错误;南极野生动物主要以企鹅和鱼类为主,这些动物不属于猛兽,C错误;10月26日至次年4月6日,处于南极的夏季,此时南极会出现极昼,D错误。故选A。

25.在冰层钻取冰芯,没有经过古老地层,也没有经过土壤和矿产,ABC错误;根据冰芯的特征可以得出南极过去的气温和降水状况,D正确。故选D。

【点睛】南极地区是世界上最冷的地区,即使在暖季也十分寒冷。南极大陆素有“冰雪高原”之称,大部分地方覆盖着很厚的冰层。南极地区降水少,还被称为地球上的“白色荒漠”。南极地区也被称为“风库”,年平均风速为17~18米/秒。

26. 70°S 向南 高 气候 人类 光盘行动,少使用一次性餐具;超市购物,少购买塑料购物袋;网购商品,少要求额外装盒。 分类

【分析】本大题以我国第39次南极科学考察为材料,涉及经纬网定位、地图的阅读、南极科学考察、南极地区的环境保护等知识点,考查学生的读图能力、分析运用地理知识的能力,培养学生的地理核心素养。

【详解】读图可知,中山站大致位于70°S;经线指示南北方向,纬线指示东西方向,昆仑站大致位于中山站的南方,因此科考队从位于约70°S的中山站出发,前往昆仑站,行进的方向大致是向南。读图可知,与我国其他科考站相比,昆仑站开展大气环境监测和天文学观测的有利条件之一是纬度较高。根据材料可知,地球上的生态系统受大气、生物等多要素共同影响,在罗斯海及附近海域,科考队获取了大量海洋生物的研究样本,积累了南极海洋环境长期监测数据;生态系统调查的目的是评估全球气候变化及人类活动对南极生态环境的影响。根据所学知识可知,为减少生活垃圾产生,可以光盘行动,少使用一次性餐具;超市购物,少购买塑料购物袋;网购商品,少要求额外装盒等;在垃圾投放前,对生活垃圾进行分类。

27.(1) 3 白令

(2) 融化加剧 升高

沿海

(3)大风、极寒、黑夜、大雾、海冰断裂、野生动物攻击

(4)回收垃圾;保护北极地区的动物;减少化石燃料的使用,使用清洁能源。其他答案,言之有理即可。

【分析】本题以北极地区的环境变化设置问题,设置四个小题,涉及北极地区的位置、地理环境特点、全球气候变暖等知识点,主要考查学生获取地理信息、分析和运用地理知识的能力。

【详解】(1)读图可知,环绕北冰洋的大洲有3个,分别是欧洲、亚洲和北美洲;亚洲与北美洲的分界线是白令海峡。

(2)全球气候变暖导致冰川融化加剧,引起海平面上升,淹没沿海低地,破坏生态环境,影响生物多样性。

(3)北极地区纬度高,终年酷寒;多大风天气;冬季黑夜时间长;易出现大雾天气;海冰覆盖范围广;可能受到北极熊等野生动物的攻击,这些都是北极科学考察可能遇到的困难。

(4)为保护北极地区的环境,应减少化石燃料的使用,开发新能源,使用清洁能源,减少二氧化碳等温室气体的排放,缓解全球气候变暖;实行垃圾分类回收处理;保护北极地区的动物等。

28.(1)照片一为南极点的科学考查场景,南极地区纬度高,气候寒冷,海面结冰,多冰川,需要破冰船辅助前行。照片二为珠穆朗玛峰的科学考查场景,图片中显示有被称为“高原之舟”的牦牛,牦牛是青藏地区的代表性动物。

(2) B A

(3) 海拔

纬度

(4) ②③ ①④

【分析】本题以青藏地区和南极地区的科学考查为材料,涉及到二者的气候与环境等知识点,考查学生的区域认知能力。

【详解】(1)照片一为南极点的科学考查场景,显示了正在极地科考的破冰船,南极地区纬度高,气候寒冷,海面结冰,多冰川,需要破冰船辅助前进。照片二为珠穆朗玛峰的科学考查场景,青藏地区畜牧业发达,有被称为“高原之舟”的牦牛,它的毛厚而长,耐寒力强,体矮身健,善于爬山负重。

(2)适合青藏科考的时间段是5-8月,由于青藏高原海拔高,平均海拔在4000米以上,被称为世界屋脊,气候因海拔高而寒冷,5-8月大部分时间为夏季,气温相对较高,便于考查,B符合题意。适合南极科考的时间段是11月一次年4月,南北半球季节相反,此时为南极地区的暖季,并且出现极昼现象,便于考查,A符合题意。

(3)青藏地区和南极地区气候寒冷,但成因不同。青藏地区主要是由于海拔高,被称为“世界屋脊”,是世界上海拔最高的高原。南极地区主要是由于纬度高,大部分位于南极圈之内,常年被冰雪覆盖。

(4)青藏地区和南极地区都是对全球气候变化最为敏感的地区。随着全球气候变暖,青藏地区的高海拔湖泊、湿地面积会逐渐萎缩,“亚洲水塔”水量变化逐渐减少,②③符合青藏地区。南极地区冰川会消融,海冰、冰盖面积减小,进而影响极地海洋生物的栖息地,①④符合南极地区。

29.(1)冰雪世界;严寒;大风;干燥等

(2)亚洲;北美洲;欧洲;北冰洋;大西洋;太平洋。

(3)人口不断增加;滥砍乱伐;交通工具排放的尾气;工业废气;空调大量使用;煤炭、石油等矿物燃料的大量使用等

(4)植树造林;减少煤炭、石油等矿物燃料的使用;推广清洁能源;废气经环保处理后排放;加大监管力度;提高环保意识;绿色出行;低碳生活;垃圾分类等。

【分析】本大题以北极熊和北极地区示意图为材料,设置了4个问题,涉及北极熊的体貌特征、北极的气候、北极的位置、气候的变化、保护环境等内容,考查学生对相关知识的掌握程度。

【详解】(1)北极熊是现今体型最大的陆上食肉动物之一,由图可知,北极熊脂肪很厚,毛长而稠密,可推测其栖息地北极地区的自然环境是冰雪世界;严寒;大风;干燥等。

(2)北极熊是北极地区的代表动物。由图可知,北极的位置为亚洲、北美洲、欧洲的北极圈内的部分地区,北极所在的地区的大洋主要是北冰洋,还有大西洋、太平洋的北极圈内少部分海域。

(3)气候变暖,海平面上升。由材料可知,近年来,由于气候变化导致极地地区环境发生变化,意味着北极熊必须游相当长的时间才能找到结实的冰层,生存环境受到极大影响。导致气候变暖的人为原因有:人口不断增加,生活生产的需要导致二氧化碳的排放量增加,使气温上升;滥砍乱伐,破坏森林,气候失调;交通工具排放的尾气,工业废气,空调大量使用破坏了臭氧层;煤炭、石油等矿物燃料的大量使用等导致全球气候变暖。

(4)为应对气候变化、保护地球环境,我们应该植树造林,让森林调节气候;减少煤炭、石油等矿物燃料的使用,减少大气污染;推广清洁能源;废气经环保处理后排放,较少污染;加大监管力度,制止破坏环境的行为;提高环保意识;绿色出行;低碳生活;垃圾分类等,维护好地球环境,保护好人类共同的家园。

同课章节目录