广东省韶关市翁源县2023-2024学年七年级上学期期末历史试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 广东省韶关市翁源县2023-2024学年七年级上学期期末历史试题(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-02-19 11:30:06 | ||

图片预览

文档简介

2023-2024学年度第一学期七年级历史

一、选择题:本大题共30小题,每小题2分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.在北京人遗址中发现了五层面积较大、堆积较厚的灰烬和其他用火的遗迹。其中第四层的灰烬最厚,有的厚达6米,灰烬成堆分布,含烧过的朴树籽、木炭、烧石、烧过的鹿角和各种动物骨骼。这说明,北京人( )

A.会打制石器 B.会保存火种

C.会原始农耕 D.会人工取火

2.长江流域原始居民的房屋,分上下两层,特点是提高房屋的底板,以利用下部空间,上层住人,下层喂养牲畜和堆放杂物。这样建造房屋,主要是为了( )

A.防寒、保暖 B.防范野兽袭击

C.通风、防潮 D.便于喂养牲畜

3.古者舜耕于历山,陶河滨,渔雷泽,尧得之服泽之阳,举以为天子,与接天下之政,治天下之民。这反映了我国史前时期推举首领的制度( )

A.禅让制 B.世袭制 C.分封制 D.君主制

4.梁启超《饮冰室合集》载:“华夏民族,非一族所成。太古以来,诸侯(指远古时期的部落)错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形,后世所谓诸夏是也。”这反映了中华民族的形成特点是( )

A.靠部落战争完成统一 B.由一个部落发展演变

C.通过诸侯国交流融合 D.由多个部族交融而成

5.图中有铭文:“武王征商,唯甲子朝,岁鼎,克昏夙有商,辛未,王在阑师,赐有事利金,用作檀公宝尊彝。”这段铭文记载的史实是( )

A.商王迁殷 B.商王造鼎 C.武王分封 D.武王伐纣

6.在中华民族的血脉中,一直流淌着“工匠精神”,四羊方尊堪称绝世精品。该文物反映了( )

A.商周青铜铸造发达 B.春秋时期农业的发展

C.商周制瓷业的发展 D.春秋时期手工业发展

7.他主持修建的水利工程消除了岷江水患,灌溉了大片农田,使成都平原变得“水旱从人,不知饥馑”,因此获得了“天府之国”的美称。他是( )

A.张仲景 B.李冰 C.贾思勰 D.钟繇

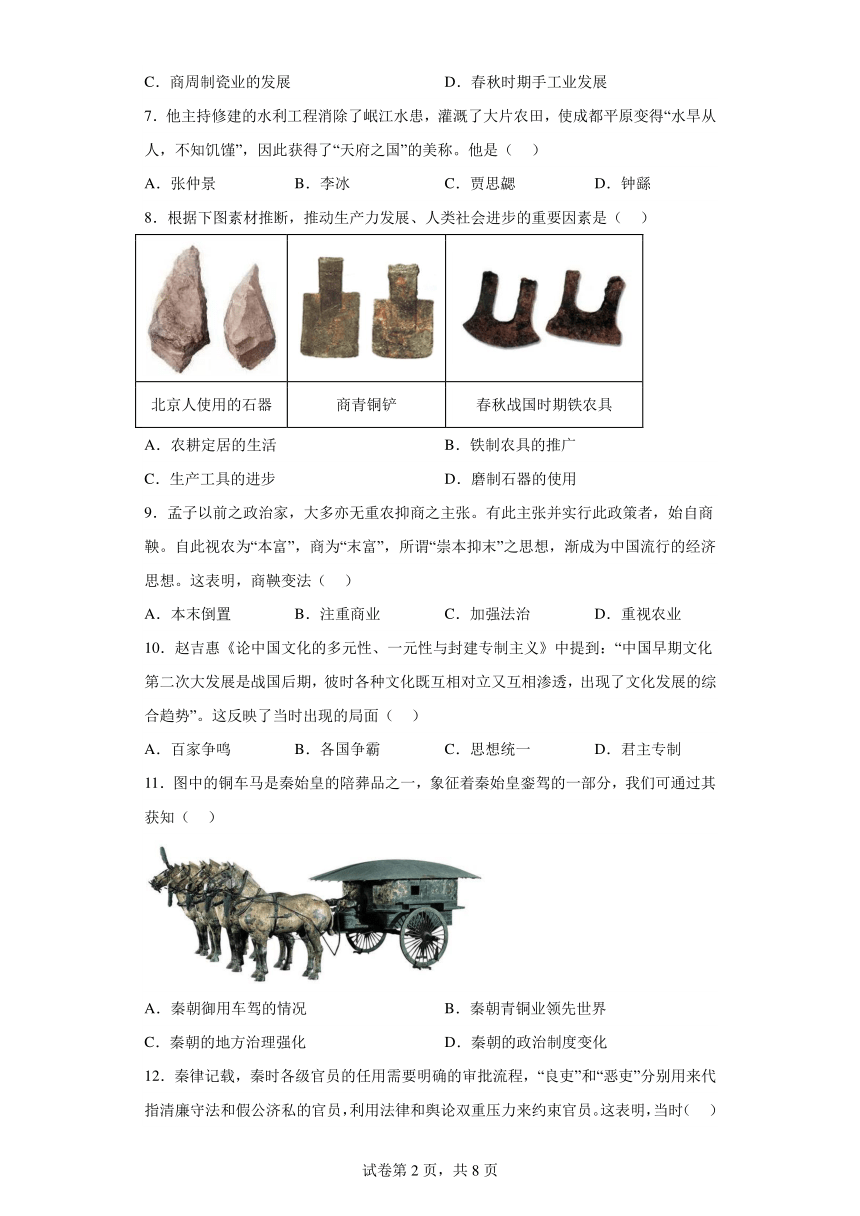

8.根据下图素材推断,推动生产力发展、人类社会进步的重要因素是( )

北京人使用的石器 商青铜铲 春秋战国时期铁农具

A.农耕定居的生活 B.铁制农具的推广

C.生产工具的进步 D.磨制石器的使用

9.孟子以前之政治家,大多亦无重农抑商之主张。有此主张并实行此政策者,始自商鞅。自此视农为“本富”,商为“末富”,所谓“崇本抑末”之思想,渐成为中国流行的经济思想。这表明,商鞅变法( )

A.本末倒置 B.注重商业 C.加强法治 D.重视农业

10.赵吉惠《论中国文化的多元性、一元性与封建专制主义》中提到:“中国早期文化第二次大发展是战国后期,彼时各种文化既互相对立又互相渗透,出现了文化发展的综合趋势”。这反映了当时出现的局面( )

A.百家争鸣 B.各国争霸 C.思想统一 D.君主专制

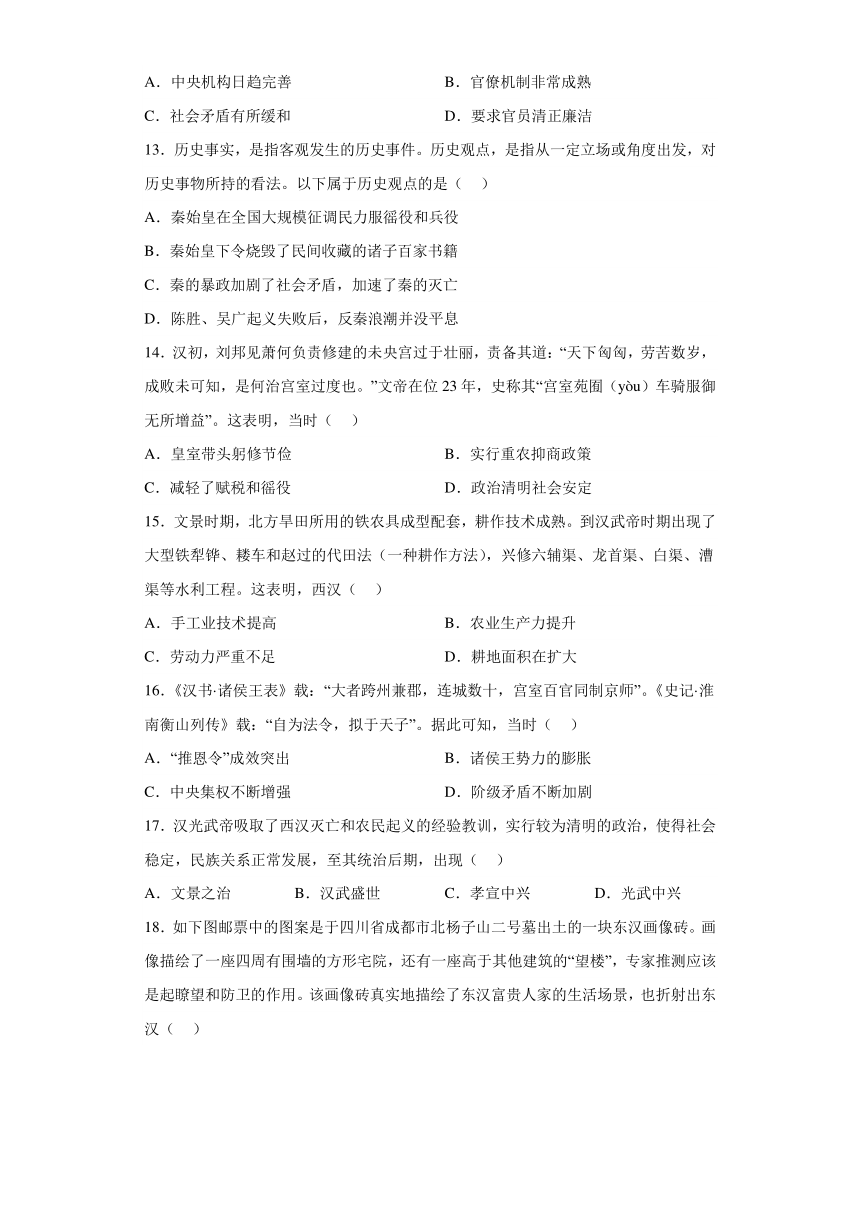

11.图中的铜车马是秦始皇的陪葬品之一,象征着秦始皇銮驾的一部分,我们可通过其获知( )

A.秦朝御用车驾的情况 B.秦朝青铜业领先世界

C.秦朝的地方治理强化 D.秦朝的政治制度变化

12.秦律记载,秦时各级官员的任用需要明确的审批流程,“良吏”和“恶吏”分别用来代指清廉守法和假公济私的官员,利用法律和舆论双重压力来约束官员。这表明,当时( )

A.中央机构日趋完善 B.官僚机制非常成熟

C.社会矛盾有所缓和 D.要求官员清正廉洁

13.历史事实,是指客观发生的历史事件。历史观点,是指从一定立场或角度出发,对历史事物所持的看法。以下属于历史观点的是( )

A.秦始皇在全国大规模征调民力服徭役和兵役

B.秦始皇下令烧毁了民间收藏的诸子百家书籍

C.秦的暴政加剧了社会矛盾,加速了秦的灭亡

D.陈胜、吴广起义失败后,反秦浪潮并没平息

14.汉初,刘邦见萧何负责修建的未央宫过于壮丽,责备其道:“天下匈匈,劳苦数岁,成败未可知,是何治宫室过度也。”文帝在位23年,史称其“宫室苑囿(yòu)车骑服御无所增益”。这表明,当时( )

A.皇室带头躬修节俭 B.实行重农抑商政策

C.减轻了赋税和徭役 D.政治清明社会安定

15.文景时期,北方旱田所用的铁农具成型配套,耕作技术成熟。到汉武帝时期出现了大型铁犁铧、耧车和赵过的代田法(一种耕作方法),兴修六辅渠、龙首渠、白渠、漕渠等水利工程。这表明,西汉( )

A.手工业技术提高 B.农业生产力提升

C.劳动力严重不足 D.耕地面积在扩大

16.《汉书·诸侯王表》载:“大者跨州兼郡,连城数十,宫室百官同制京师”。《史记·淮南衡山列传》载:“自为法令,拟于天子”。据此可知,当时( )

A.“推恩令”成效突出 B.诸侯王势力的膨胀

C.中央集权不断增强 D.阶级矛盾不断加剧

17.汉光武帝吸取了西汉灭亡和农民起义的经验教训,实行较为清明的政治,使得社会稳定,民族关系正常发展,至其统治后期,出现( )

A.文景之治 B.汉武盛世 C.孝宣中兴 D.光武中兴

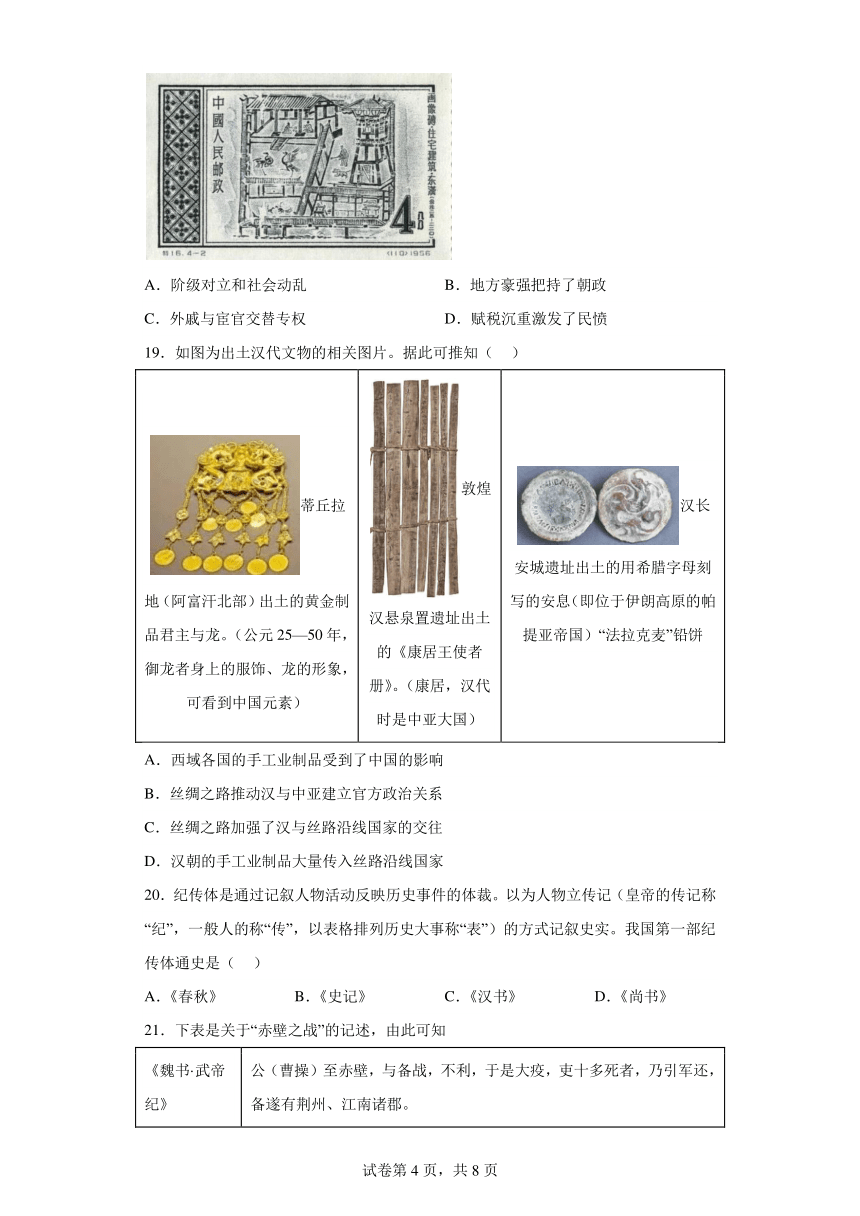

18.如下图邮票中的图案是于四川省成都市北杨子山二号墓出土的一块东汉画像砖。画像描绘了一座四周有围墙的方形宅院,还有一座高于其他建筑的“望楼”,专家推测应该是起瞭望和防卫的作用。该画像砖真实地描绘了东汉富贵人家的生活场景,也折射出东汉( )

A.阶级对立和社会动乱 B.地方豪强把持了朝政

C.外戚与宦官交替专权 D.赋税沉重激发了民愤

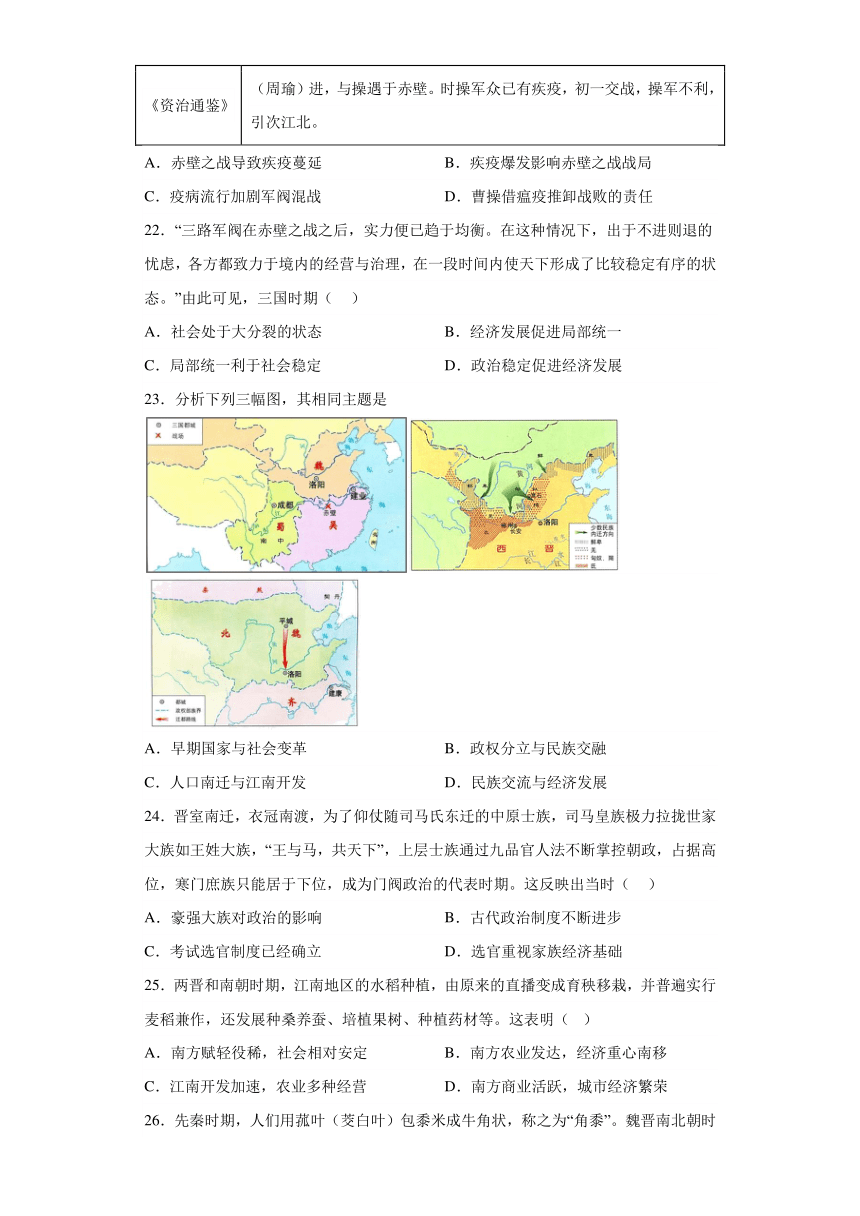

19.如图为出土汉代文物的相关图片。据此可推知( )

蒂丘拉地(阿富汗北部)出土的黄金制品君主与龙。(公元25—50年,御龙者身上的服饰、龙的形象,可看到中国元素) 敦煌汉悬泉置遗址出土的《康居王使者册》。(康居,汉代时是中亚大国) 汉长安城遗址出土的用希腊字母刻写的安息(即位于伊朗高原的帕提亚帝国)“法拉克麦”铅饼

A.西域各国的手工业制品受到了中国的影响

B.丝绸之路推动汉与中亚建立官方政治关系

C.丝绸之路加强了汉与丝路沿线国家的交往

D.汉朝的手工业制品大量传入丝路沿线国家

20.纪传体是通过记叙人物活动反映历史事件的体裁。以为人物立传记(皇帝的传记称“纪”,一般人的称“传”,以表格排列历史大事称“表”)的方式记叙史实。我国第一部纪传体通史是( )

A.《春秋》 B.《史记》 C.《汉书》 D.《尚书》

21.下表是关于“赤壁之战”的记述,由此可知

《魏书·武帝纪》 公(曹操)至赤壁,与备战,不利,于是大疫,吏十多死者,乃引军还,备遂有荆州、江南诸郡。

《资治通鉴》 (周瑜)进,与操遇于赤壁。时操军众已有疾疫,初一交战,操军不利,引次江北。

A.赤壁之战导致疾疫蔓延 B.疾疫爆发影响赤壁之战战局

C.疫病流行加剧军阀混战 D.曹操借瘟疫推卸战败的责任

22.“三路军阀在赤壁之战之后,实力便已趋于均衡。在这种情况下,出于不进则退的忧虑,各方都致力于境内的经营与治理,在一段时间内使天下形成了比较稳定有序的状态。”由此可见,三国时期( )

A.社会处于大分裂的状态 B.经济发展促进局部统一

C.局部统一利于社会稳定 D.政治稳定促进经济发展

23.分析下列三幅图,其相同主题是

A.早期国家与社会变革 B.政权分立与民族交融

C.人口南迁与江南开发 D.民族交流与经济发展

24.晋室南迁,衣冠南渡,为了仰仗随司马氏东迁的中原士族,司马皇族极力拉拢世家大族如王姓大族,“王与马,共天下”,上层士族通过九品官人法不断掌控朝政,占据高位,寒门庶族只能居于下位,成为门阀政治的代表时期。这反映出当时( )

A.豪强大族对政治的影响 B.古代政治制度不断进步

C.考试选官制度已经确立 D.选官重视家族经济基础

25.两晋和南朝时期,江南地区的水稻种植,由原来的直播变成育秧移栽,并普遍实行麦稻兼作,还发展种桑养蚕、培植果树、种植药材等。这表明( )

A.南方赋轻役稀,社会相对安定 B.南方农业发达,经济重心南移

C.江南开发加速,农业多种经营 D.南方商业活跃,城市经济繁荣

26.先秦时期,人们用菰叶(茭白叶)包黍米成牛角状,称之为“角黍”。魏晋南北朝时期,人们已将北方的角黍和江南的简粽统称为“粽”。这反映了魏晋南北朝时期( )

A.人民生活水平提高 B.经济重心逐渐南移

C.南北文化习俗交融 D.端午节日开始形成

27.论从史出是历史学习的基本方法。下列魏晋南北朝时期的历史现象可用于论证“民族交融逐步加强”的是( )

A.胡凳等少数民族坐具引入中原 B.北魏孝文帝将都城迁到了平城

C.南朝时期南方的政权更迭频繁 D.鲜卑语成为北方地区通用语言

28.北魏贾思勰《齐民要术·种谷》中写道:“顺天时,量地利,则用力少而成功多。任情返道(违反自然),劳而无获。”这一观点的核心是( )

A.鼓励勤劳致富 B.服从朝廷安排

C.相信人定胜天 D.遵循自然规律

29.“北京猿人……打片方法以砸击法为主,锤击法常见,还有磁砧法。……石器的主要类型有刮削器、尖状器、石锥、雕刻器、砍砸器、球形器、石锥、石砧等。”材料表明北京人

A.结成了群体生活在一起 B.使用石器进行农业生产

C.掌握了钻孔和磨制技术 D.制作石器技术比较成熟

30.位于韶关市区的西晋“太康七年”墓、东晋“咸和二年”墓都出土了牛耕模型。模型上的犁属于短辕犁,适用于粤北山区小块水田的犁田作业。此外,牛耕模型上还有可控制农田用水的漏斗形水田灌排水装置。这表明当时韶关地区( )

A.政府重视农业生产 B.农业技术比较成熟

C.合理分工的必要性 D.自然灾害时有发生

二、非选择题:本大题共2小题,共40分。

31.中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉,是涵养社会主义核心价值观的重要源泉,也是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的坚实根基。阅读材料,完成下列要求。

材料一:

体现优秀传统文化的部分引文

材料来源 引文内容

《论语·子路》 君子和而不同,小人同而不和

《孟子·离娄上》 天下之本在国,国之本在家,家之本在身

《周易》 天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物

吴兢《贞观政要》卷1《君道》 为君之道,必须先存百姓

材料二: “在中华民族五千多年文明发展史中,中华民族创造的伟大文明绵延传承。内聚的地理环境、广阔的疆域和众多人口,是中华文化传承的外在条件。持续沿用的汉字以其广泛适用性、文化附加功能、高度组词能力、形音义一体功能、文化固化功能等,是中华文化持久传承的坚固载体。农耕文明与游牧文明、海洋文明的水乳交融,丰富了中华文化的形式和内涵。中央集权的政治制度,以儒家学说为主导的意识形态,为文化发展繁荣创造了条件。丰富的、多层次的教化体系,为文化传承提供了持续稳定的保障机制。独特的史学传统,铸就了赓续延绵的历史文化传承意识。中华民族沿着适合自身特点的道路不断前行,生生不息、薪火相传。凝结中华民族思想智慧的《论语》《道德经》《孙子兵法》等等典籍,向其他国家和民族展现了独到的中国理念和中国价值;丝绸、瓷器和茶叶,千百年来源源不断地输往各国,成为独具代表性的中国文化符号。”

——摘编自人民网《讲好中国历史 向世界传播中华优秀传统文化》

(1)根据材料一,概括中华优秀传统文化的内涵。

(2)根据材料二,结合所学知识归纳中华文明绵延传承的原因。

32.文物是活着的历史,我们可以透过文物与历史对话。阅读材料,完成下列要求。

材料一:

睡虎地秦简(部分)

睡虎地秦简被分类整理为《秦律十八种》、《效律》、《秦律杂抄》、《法律答问》、《为吏之道》等十部分内容。“律”即是法、法律……秦简中提到秦国基本国策为耕战政策,用兵农合一的方式来提高国家的经济与军事力量……该简的字体是“秦隶”,此时的文字开始化繁为简,属于一种从篆书往隶书转变的字形。

——摘编自《国家宝藏》

材料二:

鎏金铜马

鎏金铜马作为一种艺术形式,首先出现于西汉武帝时期。汉武帝开疆拓土,求取大宛马(当时称为“天马”。大宛是古西域国名,在今中亚一带)。为纪念得到大宛马,武帝特意命人制成鎏金铜马。

——摘编自《国家宝藏》

(1)睡虎地秦简属于哪一类型的史料?根据材料一,指出睡虎地秦简有何研究价值?

(2)根据材料二并结合所学知识,指出西汉武帝时期鎏金铜马这一艺术形式出现的背景。

(3)选择一件上述材料之外的你熟悉的秦汉时期的文物,说明其历史文化价值。

试卷第8页,共8页

1.B

【详解】根据材料“在北京人遗址中发现了五层面积较大、堆积较厚的灰烬和其他用火遗迹。”和结合所学知识可知,北京人会使用火和保存火种,B项正确;材料强调北京人会使用火和保存火种,没有涉及打制石器,排除A项;材料强调北京人会使用火和保存火种,没有涉及原始农耕,排除C项;北京人使用的是天然火,还不会人工取火,排除D项。故选B项。

2.C

【详解】根据材料“ 长江流域的原始居民的房屋,分上下两层,特点是提高房屋的底板,以利用下部空间,上层住人,下层喂养牲畜和堆放杂物。”和结合所学知识可知,河姆渡原始居民生活于长江流域,居住干栏式房屋,主要是因为南方气候潮湿、炎热,干栏式建筑有利于通风、防潮,C项正确;半地穴式房屋有利于防寒、保暖,排除A项;河姆渡原始居民居住干栏式建筑主要是因为有利于通风、防潮,“防范野兽袭击、便于喂养牲畜”不是主要原因,排除BD项。故选C项。

3.A

【详解】根据题干材料“古者舜耕于历山,陶河滨,渔雷泽,尧得之服泽之阳,举以为天子”和结合所学知识可知,该材料记载了我国原始社会的禅让制。尧舜禹是继黄帝之后在黄河流域出现的部落联盟首领,他们之间采取“禅让制”的原始民主推举的方式,推荐有贤德德人担任部落首领,A项正确; 世袭制是古代君王去世或逊位后,将皇帝的九五之尊转给自己的子孙的传承制度,夏启继承禹的王位标志世袭制的开始,排除B项;分封制始于西周时期,排除C项;尧舜禹时期推举首领的制度是禅让制,排除D项。故选A项。

4.D

【详解】根据题干“华夏民族,非一族所成。太古以来,诸侯(指远古时期的部落)错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形,后世所谓诸夏是也”可知中华民族的形成非一族所称,从古至今,远古时代的部落交错者相互往来,排除各自之间相关习俗,语言文化等方面的差异,趋向于走向统一文化认同,在这个过程中逐渐走向融合,形成统一民族,因此反映了中华民族形成的特点是由多个部落交融而成,D项正确;部落战争完成统一与题干内容不符,排除A项;由一个部落发展演变与题干内容不符,排除B项,通过诸侯国交流融合与题干内容不符,排除C项。故选D项

5.D

【详解】根据材料“武王征商,唯甲子朝”,结合所学知识,公元前1046年,周武王率军在牧野大战中打败商军,商朝灭亡,周朝建立,周朝定都镐京,历史上称为西周。故“利簋”可以用来印证武王伐纣,D项正确;利簋属于西周青铜器,与商王迁殷无关,排除A项;利簋属于西周青铜器,与商王造鼎无关,排除B项;材料没有涉及分封制,排除C项。故选D项。

6.A

【详解】根据所学知识可知,四羊方尊为商周时期青铜文明的典型代表,反映了商周时期青铜铸造发达,A项正确;四羊方尊为商朝时期青铜器,与BD春秋时期不符,排除BD项;四羊方尊为青铜器,不是瓷器,排除C项。故选A项。

7.B

【详解】根据所学知识可知,李冰在岷江上修建了都江堰,使成都平原成为了天府之国,B项正确;张仲景是东汉时期的名医,著有《伤寒杂病论》一书,被称之为医圣,排除A项;北朝的贾思勰撰写的《齐民要术》是一部农业科学技术著作,排除C项;钟繇是魏曹时期的书法名家,排除D项。故选B项。

8.C

【详解】根据题干信息,北京人使用的石器、商青铜铲、春秋战国时期铁农具可知生产工具材质由石器到青铜器到铁器,生产工具的进步促进了人类社会的发展,C项正确;房屋的出现是农耕定居生活的标志,排除A项;铁制农具只能代表春秋战国时期的社会进步,排除B项;磨制石器代表只能原始农业时期,排除D项。故选C项。

9.D

【详解】根据题干“孟子以前之政治家,大多亦无重农抑商之主张。有此主张并实行此政策者,始自商鞅。自此视农为‘本富’,商为‘末富’,所谓‘崇本抑末’之思想,渐成为中国流行的经济思想”可知,商鞅变法强调农业的重要性,D项正确;题干不能反映本末倒置,排除A项;题干反映的是商业的地位低于农业,排除B项;题干不能反映商鞅变法加强法治,排除C项,故选D项。

10.A

【详解】根据题干“中国早期文化第二次大发展是战国后期,彼时各种文化既互相对立又互相渗透,出现了文化发展的综合趋势”和结合所学知识可知,战国时期,旧的社会制度进一步崩溃,新的社会制度逐步确立。此时的学术思想领域非常活跃,形成了不同的学派,各陈其说,史称“诸子百家”。各学派在思想上、政治上的观点不同,学派之间展开激烈的辩论,互相抨击;同时又相互影响,取长补短。这一思想文化的繁荣局面,历史上称为“百家争鸣”。A项正确;各国争霸是春秋时期,排除B项;思想统一是秦朝时期,排除C项;君主专制是秦朝时期,排除D项。故选A项。

11.A

【详解】根据材料和结合所学知识可知,铜车马是秦始皇的陪葬品之一,象征着秦始皇銮驾的一部分,我们可以了解秦朝御用车驾的情况,A项正确;材料没有与世界进行对比,不能体现出秦朝青铜业领先世界,排除B项;铜车马是秦始皇的陪葬品之一,象征着秦始皇銮驾的一部分,不能体现出秦朝的地方治理强化,排除C项;铜车马是秦始皇的陪葬品之一,象征着秦始皇銮驾的一部分,不能体现出秦朝的政治制度变化,排除D项。故选A项。

12.D

【详解】根据材料“秦时各级官员的任用需要明确的审批流程”“利用法律和舆论双重压力来约束官员”可知,秦朝时期对官员的任用和监督有明确的规定,这说明当时要求官员清正廉洁, D项正确;材料未涉及中央机构的完善,排除A项;官僚机制非常成熟,说法过于绝对,排除B项;材料未涉及社会矛盾的缓和,排除C项。故选D项。

13.C

【详解】根据题干可知历史事实,是指客观发生的历史事件。历史观点,是指从一定立场或角度出发,对历史事物所持的看法,因此,秦的暴政加剧了社会矛盾,加速了秦的灭亡属于历史观点,C项正确;秦始皇在全国大规模征调民力服徭役和兵役属于历史事实,排除A项;秦始皇下令烧毁了民间收藏的诸子百家书籍属于历史事实,排除B项;陈胜、吴广起义失败后,反秦浪潮并没平息属于历史事实,排除D项。故选C项。

14.A

【详解】根据题干“汉初,刘邦见萧何负责修建的未央宫过于壮丽,责备其道:天下匈匈,劳苦数岁,成败未可知,是何治宫室过度也。文帝在位23年,史称其“宫室苑囿车骑服御无所增益”可知皇帝带头躬修节俭,提倡勤俭治国,A项正确;题干没有体现实行重农抑商政策,排除B项;题干没有体现减轻了赋税和徭役,排除C项;题干没有体现汉朝政治清明社会安定,排除D项。故选A项。

15.B

【详解】根据题干材料“文景时期,北方旱田所用的铁农具成型配套,耕作技术成熟。到汉武帝时期出现了大型铁犁铧、耧车和赵过的代田法(一种耕作方法),兴修六辅渠、龙首渠、白渠、漕渠等水利工程。”可知,西汉的文景时期和汉武帝时期农业方面取得了巨大成就,主要体现在农业生产力提升。B项正确;题干材料主要强调农业生产力提升,未涉及手工业技术提高,排除A项;题干材料主要强调农业生产力提升,未体现劳动力严重不足,排除C项;题干材料主要强调农业生产力提升,未涉及耕地面积在扩大,排除D项。故选B项。

16.B

【详解】根据题干“大者跨州兼郡,连城数十,宫室百官同制京 师,可谓矫枉过其正矣”、“自为法令,拟于天子”可知,反映了当时诸侯王势力的膨胀,严重威胁中央,B项正确;材料反映了当时诸侯王势力的膨胀,严重威胁中央,“推恩令”是削弱诸侯国的势力,不能体现出“推恩令”成效突出,排除A项;材料反映了当时诸侯王势力的膨胀,严重威胁中央,不能体现出中央集权不断增强,排除C项;材料反映了当时诸侯王势力的膨胀,严重威胁中央,不能体现出阶级矛盾不断加剧,排除D项。故选B项。

17.D

【详解】根据材料和结合所学知识可知,光武帝统治后期,社会出现比较安定的局面,经济得到恢复和发展,史称光武中兴,D项正确;文景之治是指西汉初期汉文帝刘恒、汉景帝刘启统治时期出现的治世,排除A项;汉武盛世是指西汉汉武帝开创的盛世,排除B项;孝宣中兴是前汉宣帝刘询开创的盛世,排除C项。故选D项。

18.A

【详解】根据材料“画像描绘了一座四周有围墙的方形宅院,还有一座高于其他建筑的“望楼”,专家推测应该是起瞭望和防卫的作用”和结合所学知识可知,东汉富贵人家中的望楼起瞭望和防卫的作用,说明东汉阶级对立和社会动乱,A项正确;材料强调望楼的作用,不能体现地方豪强把持了朝政,排除B项;材料强调东汉富贵人家中的望楼的作用,不能体现外戚与宦官交替专权,排除C项;材料强调东汉富贵人家中的望楼的作用,不能体现赋税沉重激发了民愤,排除D项。故选A项。

19.C

【详解】据材料“蒂丘拉地(阿富汗北部)出土的黄金制品君主与龙。(公元25—50年,御龙者身上的服饰、龙的形象,可看到中国元素)”可知,材料反映的是在阿富汗出土的黄金制品可以看到中国元素;据材料“敦煌汉悬泉置遗址出土的《康居王使者册》。(康居,汉代时是中亚大国)”可知,在甘肃敦煌出土的中亚国家康居“使者册”;据材料“汉长安城遗址出土的用希腊字母刻写的安息(即位于伊朗高原的帕提亚帝国)‘法拉克麦’铅饼”可知,材料反映的是在长安城出土的希腊字母刻写的“铅饼”。这些说明了丝绸之路的开通,加强了汉与丝路沿线国家的交往,C项正确;材料未涉及“西域各国的手工业制品受到了中国的影响”,排除A项;据材料“康居王使者册”,不能得出“与中亚建立官方政治关系”,排除B项;材料没有体现“汉朝的手工业制品大量传入丝路沿线国家”,排除D项。故选C项。

20.B

【详解】据题干“我国第一部纪传体通史”和结合所学知识可知,司马迁所著的《史记》是我国历史上第一部纪传体通史,记述了传说中的黄帝到汉武帝时期约3000年的史事,B项正确;《春秋》是鲁国的编年史,排除A项;《汉书》是由东汉史学家班固编撰的中国第一部纪传体断代史,排除C项;《尚书》是中国古代最早的一部历史文献汇编,排除D项。故选B项。

21.B

【详解】.从表格两则信息可以看出,在赤壁之战时,曹操的军队疾疫流行导致曹军作战失利,由此可见,疫情的爆发影响了赤壁之战的战局,故B项正确;疾疫蔓延导致曹操在赤壁之战中失利,故A错误;疾疫发生在赤壁之战进行中,材料体现了疾疫流行导致曹军作战失利,故C错误;《魏书·武帝纪》是北齐时所著,《资治通鉴》是宋代所著,两则史料反映的是后世对赤壁之战的看法,不能说明曹操借瘟疫推卸战败的责任,故D错误;故选B。

22.C

【详解】根据题干“赤壁之战之后、在一段时间内使天下形成了比较稳定有序的状态”和结合所学可知,赤壁之战为三国鼎立的形成奠定了基础,此后三国开始致力于境内的经营,形成了局部的统一,局部统一有利于社会稳定,C项正确;赤壁之战为三国鼎立的形成奠定了基础,此后三国鼎立的局面形成,局部实现了统一,排除A项;三国鼎立的局面形成,实现了局部统一,题干没有提到经济发展,排除B项;题干中只提到形成了比较稳定有序的状态,没有提到经济发展,排除D项。故选C项。

23.B

【详解】依据题干和所学知识,三幅图分别反映的是三国鼎立、西晋时期少数民族内迁、北魏孝文帝迁都洛阳,三幅图所处的时代都属于魏晋南北朝时期,一方面政权分立。另一方面人口迁移以及北魏孝文帝改革实行汉化政策,推动民族交融加强,B正确;早期国家与社会变革对应的是夏商周时期,A排除;题干反映了少数民族内迁,没有体现人口南迁,C排除;图片不仅反映魏晋南北朝时期民族交融,也反映了政权分立,D表述不全面,排除。故选B。

24.A

【详解】根据题干信息“晋室南迁,衣冠南渡,为了仰仗随司马氏东迁的中原士族,司马皇族极力拉拢世家大族如王姓大族,“王与马,共天下”,上层士族通过九品官人法不断掌控朝政,占据高位,寒门庶族只能居于下位,成为门阀政治的代表时期”可知豪强大族对政治的影响极为重要,A项正确;题干没有反映政治制度不断进步,排除B项;根据题干“上层士族通过九品官人法不断掌控朝政,占据高位,寒门庶族只能居于下位”可知是九品中正制选官,选官依据的家族势力,排除C项;题干没有反映选官重视家族经济基础,排除D项。故选A项。

25.C

【详解】根据材料“……江南地区的水稻种植,由原来的直播变成育秧移栽,并普遍实行麦稻兼作,还发展种桑养蚕……种植药材等”可知,材料表明两晋和南朝时期,江南农业有了很大发展,由单一经营发展到多种经营,江南地区得到了开发,C项正确;材料没有涉及南方赋轻役稀、经济重心南移、南方商业活跃,排除A、B、D项。故选C项。

26.C

【详解】根据所学和材料“将北方的角黍和江南的简粽统称为粽”可知,这体现出,南北有了一种共同的食物——粽,这是南北文化习俗交融,C项正确;粽的出现不能说明人民生活水平提高,排除A项;经济重心逐渐南移是在唐中期以后, “粽”的出现和发展与端午节日开始形成没有必然联系,排除BD两项。故选C项。

27.A

【详解】据所学知识可知,胡凳等少数民族坐具引入中原,汉民族开始用少数民族的坐具,体现出魏晋南北朝时期“民族交融逐步加强”,A项正确;北魏孝文帝将都城迁到了洛阳,排除B项;南朝时期南方的政权更迭频繁与民族交融无关,排除C项;鲜卑语不可能成为北方地区通用语言,仍是汉语,排除D项。故选A项。

28.D

【详解】据题干“顺天时,量地利,则用力少而成功多,任情返道(违反自然),劳而无获”信息和结合所学知识可知,材料体现了农业生产要道循自然规律,种植农作物必须因地制宜,不误农时,D项正确;材料中对鼓励勤劳致富、服从朝廷安排、相信人定胜天等内容都没有涉及,ABC三项的内容均不符合题意,排除ABC项。故选D项。

29.D

【详解】根据“打片方法以砸击法为主,锤击法常见,还有磁砧法”可知,材料表明北京人制作石器技术比较成熟,D符合题意;北京人结成了群体生活在一起,材料中没有体现,A排除;北京人时期还没有开始农业生产生活,B排除;北京人还并没有掌握钻孔和磨制技术,C排除。故选择D。

30.B

【详解】根据材料“短辕犁”“漏斗形水田灌排水装置”和结合所学知识可知,西晋时期韶关地区的农业技术比较成熟,B项正确;材料未体现政府对农业的态度,排除A项;材料未涉及合理分工,排除C项;材料未涉及自然灾害,排除D项。故选B项。

31.(1)内涵:中华优秀传统文化重视以人为本,民本思想;中华文化崇尚天人合一,道法自然;中华文化提倡爱国、追求家国情怀;中华文化崇德尚贤,推崇天下为公;中华文化崇尚自强不息,厚德载物;中华文化主张和而不同。

(2) 原因:内聚的地理环境、广阔的疆域和众多人口,是中华文化传承的外在条件;汉字的发明和使用;中华文化的创新性和包容性;史书典籍的编撰。

【详解】(1)内涵:根据题干表格的相关知识进行分析。根据材料“君子和而不同,小人同而不和”可知,中华文化主张和而不同;根据材料“天下之本在国,国之本在家,家之本在身”可知,中华文化崇德尚贤,推崇天下为公;“天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物”可知,中华文化崇尚自强不息,厚德载物;依据材料“为君之道,必须先存百姓”可知,中华优秀传统文化重视以人为本,民本思想。

(2)原因:根据材料“内聚的地理环境、广阔的疆域和众多人口,是中华文化传承的外在条件。”可知,内聚的地理环境、广阔的疆域和众多人口推动中华文明绵延传承;“持续沿用的汉字以其广泛适用性、文化附加功能、高度组词能力、形音义一体功能、文化固化功能等,是中华文化持久传承的坚固载体。”可知,汉字的发明和使用是中华文明绵延传承的原因之一;根据材料“农耕文明与游牧文明、海洋文明的水乳交融,丰富了中华文化的形式和内涵。”可知,中华文化的创新性和包容性是中华文明绵延传承的原因之一;根据材料“凝结中华民族思想智慧的《论语》《道德经》《孙子兵法》等等典籍,向其他国家和民族展现了独到的中国理念和中国价值”可知,史书典籍的编撰是中华文明绵延传承的原因之一。

32.(1)类型:实物史料。价值:研究秦代历史的第一手史料; 可用于研究秦朝文书行政的法律制度;研究秦代文字的演变,公文书写材料。

(2)背景:开疆拓土,求取大宛马;为纪念得到大宛马,武帝特意命人制成鎏金铜马。

(3)价值:本题为开放性试题,答案言之成理即可。如兵马俑,兵马俑是秦始皇陵墓中的重要陪葬品,也是世界上被誉为“第八大奇迹”的珍贵文物。这些陶俑的形象生动逼真,姿态、服饰、表情各异,反映出当时陶器制作技术的精湛水平。同时,这些兵马俑也反映了秦朝的军事制度、军队组织、兵器装备等方面的情况,为后世研究秦朝历史提供了重要的实物资料。

【详解】(1)类型:根据材料一“睡虎地秦简(部分)”,结合所学知识可知,睡虎地秦简属于实物史料。

价值:根据材料一“睡虎地秦简被分类整理为《秦律十八种》、《效律》、《秦律杂抄》、《法律答问》、《为吏之道》等十部分内容……秦简中提到秦国基本国策为耕战政策,用兵农合一的方式来提高国家的经济与军事力量……”,可知研究秦朝文书行政的法律制度;由“此时的文字开始化繁为简,属于一种从篆书往隶书转变的字形”,可知研究秦代文字的演变,公文书写材料。因此睡虎地秦简的研究价值是研究秦代历史的第一手史料; 可用于研究秦朝文书行政的法律制度;研究秦代文字的演变,公文书写材料。

(2)背景:根据材料“汉武帝开疆拓土,求取大宛马;为纪念得到大宛马,武帝特意命人制成鎏金铜马”,可知西汉武帝时期鎏金铜马这一艺术形式出现的背景,是开疆拓土,求取大宛马;为纪念得到大宛马,武帝特意命人制成鎏金铜马。

(3)价值:本题为开放性试题,答案言之成理即可。根据所学知识,熟悉的秦汉时期的文物,说明其历史文化价值。如兵马俑,兵马俑是秦始皇陵墓中的重要陪葬品,也是世界上被誉为“第八大奇迹”的珍贵文物。这些陶俑的形象生动逼真,姿态、服饰、表情各异,反映出当时陶器制作技术的精湛水平。同时,这些兵马俑也反映了秦朝的军事制度、军队组织、兵器装备等方面的情况,为后世研究秦朝历史提供了重要的实物资料。

答案第2页,共8页

答案第1页,共8页

一、选择题:本大题共30小题,每小题2分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.在北京人遗址中发现了五层面积较大、堆积较厚的灰烬和其他用火的遗迹。其中第四层的灰烬最厚,有的厚达6米,灰烬成堆分布,含烧过的朴树籽、木炭、烧石、烧过的鹿角和各种动物骨骼。这说明,北京人( )

A.会打制石器 B.会保存火种

C.会原始农耕 D.会人工取火

2.长江流域原始居民的房屋,分上下两层,特点是提高房屋的底板,以利用下部空间,上层住人,下层喂养牲畜和堆放杂物。这样建造房屋,主要是为了( )

A.防寒、保暖 B.防范野兽袭击

C.通风、防潮 D.便于喂养牲畜

3.古者舜耕于历山,陶河滨,渔雷泽,尧得之服泽之阳,举以为天子,与接天下之政,治天下之民。这反映了我国史前时期推举首领的制度( )

A.禅让制 B.世袭制 C.分封制 D.君主制

4.梁启超《饮冰室合集》载:“华夏民族,非一族所成。太古以来,诸侯(指远古时期的部落)错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形,后世所谓诸夏是也。”这反映了中华民族的形成特点是( )

A.靠部落战争完成统一 B.由一个部落发展演变

C.通过诸侯国交流融合 D.由多个部族交融而成

5.图中有铭文:“武王征商,唯甲子朝,岁鼎,克昏夙有商,辛未,王在阑师,赐有事利金,用作檀公宝尊彝。”这段铭文记载的史实是( )

A.商王迁殷 B.商王造鼎 C.武王分封 D.武王伐纣

6.在中华民族的血脉中,一直流淌着“工匠精神”,四羊方尊堪称绝世精品。该文物反映了( )

A.商周青铜铸造发达 B.春秋时期农业的发展

C.商周制瓷业的发展 D.春秋时期手工业发展

7.他主持修建的水利工程消除了岷江水患,灌溉了大片农田,使成都平原变得“水旱从人,不知饥馑”,因此获得了“天府之国”的美称。他是( )

A.张仲景 B.李冰 C.贾思勰 D.钟繇

8.根据下图素材推断,推动生产力发展、人类社会进步的重要因素是( )

北京人使用的石器 商青铜铲 春秋战国时期铁农具

A.农耕定居的生活 B.铁制农具的推广

C.生产工具的进步 D.磨制石器的使用

9.孟子以前之政治家,大多亦无重农抑商之主张。有此主张并实行此政策者,始自商鞅。自此视农为“本富”,商为“末富”,所谓“崇本抑末”之思想,渐成为中国流行的经济思想。这表明,商鞅变法( )

A.本末倒置 B.注重商业 C.加强法治 D.重视农业

10.赵吉惠《论中国文化的多元性、一元性与封建专制主义》中提到:“中国早期文化第二次大发展是战国后期,彼时各种文化既互相对立又互相渗透,出现了文化发展的综合趋势”。这反映了当时出现的局面( )

A.百家争鸣 B.各国争霸 C.思想统一 D.君主专制

11.图中的铜车马是秦始皇的陪葬品之一,象征着秦始皇銮驾的一部分,我们可通过其获知( )

A.秦朝御用车驾的情况 B.秦朝青铜业领先世界

C.秦朝的地方治理强化 D.秦朝的政治制度变化

12.秦律记载,秦时各级官员的任用需要明确的审批流程,“良吏”和“恶吏”分别用来代指清廉守法和假公济私的官员,利用法律和舆论双重压力来约束官员。这表明,当时( )

A.中央机构日趋完善 B.官僚机制非常成熟

C.社会矛盾有所缓和 D.要求官员清正廉洁

13.历史事实,是指客观发生的历史事件。历史观点,是指从一定立场或角度出发,对历史事物所持的看法。以下属于历史观点的是( )

A.秦始皇在全国大规模征调民力服徭役和兵役

B.秦始皇下令烧毁了民间收藏的诸子百家书籍

C.秦的暴政加剧了社会矛盾,加速了秦的灭亡

D.陈胜、吴广起义失败后,反秦浪潮并没平息

14.汉初,刘邦见萧何负责修建的未央宫过于壮丽,责备其道:“天下匈匈,劳苦数岁,成败未可知,是何治宫室过度也。”文帝在位23年,史称其“宫室苑囿(yòu)车骑服御无所增益”。这表明,当时( )

A.皇室带头躬修节俭 B.实行重农抑商政策

C.减轻了赋税和徭役 D.政治清明社会安定

15.文景时期,北方旱田所用的铁农具成型配套,耕作技术成熟。到汉武帝时期出现了大型铁犁铧、耧车和赵过的代田法(一种耕作方法),兴修六辅渠、龙首渠、白渠、漕渠等水利工程。这表明,西汉( )

A.手工业技术提高 B.农业生产力提升

C.劳动力严重不足 D.耕地面积在扩大

16.《汉书·诸侯王表》载:“大者跨州兼郡,连城数十,宫室百官同制京师”。《史记·淮南衡山列传》载:“自为法令,拟于天子”。据此可知,当时( )

A.“推恩令”成效突出 B.诸侯王势力的膨胀

C.中央集权不断增强 D.阶级矛盾不断加剧

17.汉光武帝吸取了西汉灭亡和农民起义的经验教训,实行较为清明的政治,使得社会稳定,民族关系正常发展,至其统治后期,出现( )

A.文景之治 B.汉武盛世 C.孝宣中兴 D.光武中兴

18.如下图邮票中的图案是于四川省成都市北杨子山二号墓出土的一块东汉画像砖。画像描绘了一座四周有围墙的方形宅院,还有一座高于其他建筑的“望楼”,专家推测应该是起瞭望和防卫的作用。该画像砖真实地描绘了东汉富贵人家的生活场景,也折射出东汉( )

A.阶级对立和社会动乱 B.地方豪强把持了朝政

C.外戚与宦官交替专权 D.赋税沉重激发了民愤

19.如图为出土汉代文物的相关图片。据此可推知( )

蒂丘拉地(阿富汗北部)出土的黄金制品君主与龙。(公元25—50年,御龙者身上的服饰、龙的形象,可看到中国元素) 敦煌汉悬泉置遗址出土的《康居王使者册》。(康居,汉代时是中亚大国) 汉长安城遗址出土的用希腊字母刻写的安息(即位于伊朗高原的帕提亚帝国)“法拉克麦”铅饼

A.西域各国的手工业制品受到了中国的影响

B.丝绸之路推动汉与中亚建立官方政治关系

C.丝绸之路加强了汉与丝路沿线国家的交往

D.汉朝的手工业制品大量传入丝路沿线国家

20.纪传体是通过记叙人物活动反映历史事件的体裁。以为人物立传记(皇帝的传记称“纪”,一般人的称“传”,以表格排列历史大事称“表”)的方式记叙史实。我国第一部纪传体通史是( )

A.《春秋》 B.《史记》 C.《汉书》 D.《尚书》

21.下表是关于“赤壁之战”的记述,由此可知

《魏书·武帝纪》 公(曹操)至赤壁,与备战,不利,于是大疫,吏十多死者,乃引军还,备遂有荆州、江南诸郡。

《资治通鉴》 (周瑜)进,与操遇于赤壁。时操军众已有疾疫,初一交战,操军不利,引次江北。

A.赤壁之战导致疾疫蔓延 B.疾疫爆发影响赤壁之战战局

C.疫病流行加剧军阀混战 D.曹操借瘟疫推卸战败的责任

22.“三路军阀在赤壁之战之后,实力便已趋于均衡。在这种情况下,出于不进则退的忧虑,各方都致力于境内的经营与治理,在一段时间内使天下形成了比较稳定有序的状态。”由此可见,三国时期( )

A.社会处于大分裂的状态 B.经济发展促进局部统一

C.局部统一利于社会稳定 D.政治稳定促进经济发展

23.分析下列三幅图,其相同主题是

A.早期国家与社会变革 B.政权分立与民族交融

C.人口南迁与江南开发 D.民族交流与经济发展

24.晋室南迁,衣冠南渡,为了仰仗随司马氏东迁的中原士族,司马皇族极力拉拢世家大族如王姓大族,“王与马,共天下”,上层士族通过九品官人法不断掌控朝政,占据高位,寒门庶族只能居于下位,成为门阀政治的代表时期。这反映出当时( )

A.豪强大族对政治的影响 B.古代政治制度不断进步

C.考试选官制度已经确立 D.选官重视家族经济基础

25.两晋和南朝时期,江南地区的水稻种植,由原来的直播变成育秧移栽,并普遍实行麦稻兼作,还发展种桑养蚕、培植果树、种植药材等。这表明( )

A.南方赋轻役稀,社会相对安定 B.南方农业发达,经济重心南移

C.江南开发加速,农业多种经营 D.南方商业活跃,城市经济繁荣

26.先秦时期,人们用菰叶(茭白叶)包黍米成牛角状,称之为“角黍”。魏晋南北朝时期,人们已将北方的角黍和江南的简粽统称为“粽”。这反映了魏晋南北朝时期( )

A.人民生活水平提高 B.经济重心逐渐南移

C.南北文化习俗交融 D.端午节日开始形成

27.论从史出是历史学习的基本方法。下列魏晋南北朝时期的历史现象可用于论证“民族交融逐步加强”的是( )

A.胡凳等少数民族坐具引入中原 B.北魏孝文帝将都城迁到了平城

C.南朝时期南方的政权更迭频繁 D.鲜卑语成为北方地区通用语言

28.北魏贾思勰《齐民要术·种谷》中写道:“顺天时,量地利,则用力少而成功多。任情返道(违反自然),劳而无获。”这一观点的核心是( )

A.鼓励勤劳致富 B.服从朝廷安排

C.相信人定胜天 D.遵循自然规律

29.“北京猿人……打片方法以砸击法为主,锤击法常见,还有磁砧法。……石器的主要类型有刮削器、尖状器、石锥、雕刻器、砍砸器、球形器、石锥、石砧等。”材料表明北京人

A.结成了群体生活在一起 B.使用石器进行农业生产

C.掌握了钻孔和磨制技术 D.制作石器技术比较成熟

30.位于韶关市区的西晋“太康七年”墓、东晋“咸和二年”墓都出土了牛耕模型。模型上的犁属于短辕犁,适用于粤北山区小块水田的犁田作业。此外,牛耕模型上还有可控制农田用水的漏斗形水田灌排水装置。这表明当时韶关地区( )

A.政府重视农业生产 B.农业技术比较成熟

C.合理分工的必要性 D.自然灾害时有发生

二、非选择题:本大题共2小题,共40分。

31.中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉,是涵养社会主义核心价值观的重要源泉,也是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的坚实根基。阅读材料,完成下列要求。

材料一:

体现优秀传统文化的部分引文

材料来源 引文内容

《论语·子路》 君子和而不同,小人同而不和

《孟子·离娄上》 天下之本在国,国之本在家,家之本在身

《周易》 天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物

吴兢《贞观政要》卷1《君道》 为君之道,必须先存百姓

材料二: “在中华民族五千多年文明发展史中,中华民族创造的伟大文明绵延传承。内聚的地理环境、广阔的疆域和众多人口,是中华文化传承的外在条件。持续沿用的汉字以其广泛适用性、文化附加功能、高度组词能力、形音义一体功能、文化固化功能等,是中华文化持久传承的坚固载体。农耕文明与游牧文明、海洋文明的水乳交融,丰富了中华文化的形式和内涵。中央集权的政治制度,以儒家学说为主导的意识形态,为文化发展繁荣创造了条件。丰富的、多层次的教化体系,为文化传承提供了持续稳定的保障机制。独特的史学传统,铸就了赓续延绵的历史文化传承意识。中华民族沿着适合自身特点的道路不断前行,生生不息、薪火相传。凝结中华民族思想智慧的《论语》《道德经》《孙子兵法》等等典籍,向其他国家和民族展现了独到的中国理念和中国价值;丝绸、瓷器和茶叶,千百年来源源不断地输往各国,成为独具代表性的中国文化符号。”

——摘编自人民网《讲好中国历史 向世界传播中华优秀传统文化》

(1)根据材料一,概括中华优秀传统文化的内涵。

(2)根据材料二,结合所学知识归纳中华文明绵延传承的原因。

32.文物是活着的历史,我们可以透过文物与历史对话。阅读材料,完成下列要求。

材料一:

睡虎地秦简(部分)

睡虎地秦简被分类整理为《秦律十八种》、《效律》、《秦律杂抄》、《法律答问》、《为吏之道》等十部分内容。“律”即是法、法律……秦简中提到秦国基本国策为耕战政策,用兵农合一的方式来提高国家的经济与军事力量……该简的字体是“秦隶”,此时的文字开始化繁为简,属于一种从篆书往隶书转变的字形。

——摘编自《国家宝藏》

材料二:

鎏金铜马

鎏金铜马作为一种艺术形式,首先出现于西汉武帝时期。汉武帝开疆拓土,求取大宛马(当时称为“天马”。大宛是古西域国名,在今中亚一带)。为纪念得到大宛马,武帝特意命人制成鎏金铜马。

——摘编自《国家宝藏》

(1)睡虎地秦简属于哪一类型的史料?根据材料一,指出睡虎地秦简有何研究价值?

(2)根据材料二并结合所学知识,指出西汉武帝时期鎏金铜马这一艺术形式出现的背景。

(3)选择一件上述材料之外的你熟悉的秦汉时期的文物,说明其历史文化价值。

试卷第8页,共8页

1.B

【详解】根据材料“在北京人遗址中发现了五层面积较大、堆积较厚的灰烬和其他用火遗迹。”和结合所学知识可知,北京人会使用火和保存火种,B项正确;材料强调北京人会使用火和保存火种,没有涉及打制石器,排除A项;材料强调北京人会使用火和保存火种,没有涉及原始农耕,排除C项;北京人使用的是天然火,还不会人工取火,排除D项。故选B项。

2.C

【详解】根据材料“ 长江流域的原始居民的房屋,分上下两层,特点是提高房屋的底板,以利用下部空间,上层住人,下层喂养牲畜和堆放杂物。”和结合所学知识可知,河姆渡原始居民生活于长江流域,居住干栏式房屋,主要是因为南方气候潮湿、炎热,干栏式建筑有利于通风、防潮,C项正确;半地穴式房屋有利于防寒、保暖,排除A项;河姆渡原始居民居住干栏式建筑主要是因为有利于通风、防潮,“防范野兽袭击、便于喂养牲畜”不是主要原因,排除BD项。故选C项。

3.A

【详解】根据题干材料“古者舜耕于历山,陶河滨,渔雷泽,尧得之服泽之阳,举以为天子”和结合所学知识可知,该材料记载了我国原始社会的禅让制。尧舜禹是继黄帝之后在黄河流域出现的部落联盟首领,他们之间采取“禅让制”的原始民主推举的方式,推荐有贤德德人担任部落首领,A项正确; 世袭制是古代君王去世或逊位后,将皇帝的九五之尊转给自己的子孙的传承制度,夏启继承禹的王位标志世袭制的开始,排除B项;分封制始于西周时期,排除C项;尧舜禹时期推举首领的制度是禅让制,排除D项。故选A项。

4.D

【详解】根据题干“华夏民族,非一族所成。太古以来,诸侯(指远古时期的部落)错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形,后世所谓诸夏是也”可知中华民族的形成非一族所称,从古至今,远古时代的部落交错者相互往来,排除各自之间相关习俗,语言文化等方面的差异,趋向于走向统一文化认同,在这个过程中逐渐走向融合,形成统一民族,因此反映了中华民族形成的特点是由多个部落交融而成,D项正确;部落战争完成统一与题干内容不符,排除A项;由一个部落发展演变与题干内容不符,排除B项,通过诸侯国交流融合与题干内容不符,排除C项。故选D项

5.D

【详解】根据材料“武王征商,唯甲子朝”,结合所学知识,公元前1046年,周武王率军在牧野大战中打败商军,商朝灭亡,周朝建立,周朝定都镐京,历史上称为西周。故“利簋”可以用来印证武王伐纣,D项正确;利簋属于西周青铜器,与商王迁殷无关,排除A项;利簋属于西周青铜器,与商王造鼎无关,排除B项;材料没有涉及分封制,排除C项。故选D项。

6.A

【详解】根据所学知识可知,四羊方尊为商周时期青铜文明的典型代表,反映了商周时期青铜铸造发达,A项正确;四羊方尊为商朝时期青铜器,与BD春秋时期不符,排除BD项;四羊方尊为青铜器,不是瓷器,排除C项。故选A项。

7.B

【详解】根据所学知识可知,李冰在岷江上修建了都江堰,使成都平原成为了天府之国,B项正确;张仲景是东汉时期的名医,著有《伤寒杂病论》一书,被称之为医圣,排除A项;北朝的贾思勰撰写的《齐民要术》是一部农业科学技术著作,排除C项;钟繇是魏曹时期的书法名家,排除D项。故选B项。

8.C

【详解】根据题干信息,北京人使用的石器、商青铜铲、春秋战国时期铁农具可知生产工具材质由石器到青铜器到铁器,生产工具的进步促进了人类社会的发展,C项正确;房屋的出现是农耕定居生活的标志,排除A项;铁制农具只能代表春秋战国时期的社会进步,排除B项;磨制石器代表只能原始农业时期,排除D项。故选C项。

9.D

【详解】根据题干“孟子以前之政治家,大多亦无重农抑商之主张。有此主张并实行此政策者,始自商鞅。自此视农为‘本富’,商为‘末富’,所谓‘崇本抑末’之思想,渐成为中国流行的经济思想”可知,商鞅变法强调农业的重要性,D项正确;题干不能反映本末倒置,排除A项;题干反映的是商业的地位低于农业,排除B项;题干不能反映商鞅变法加强法治,排除C项,故选D项。

10.A

【详解】根据题干“中国早期文化第二次大发展是战国后期,彼时各种文化既互相对立又互相渗透,出现了文化发展的综合趋势”和结合所学知识可知,战国时期,旧的社会制度进一步崩溃,新的社会制度逐步确立。此时的学术思想领域非常活跃,形成了不同的学派,各陈其说,史称“诸子百家”。各学派在思想上、政治上的观点不同,学派之间展开激烈的辩论,互相抨击;同时又相互影响,取长补短。这一思想文化的繁荣局面,历史上称为“百家争鸣”。A项正确;各国争霸是春秋时期,排除B项;思想统一是秦朝时期,排除C项;君主专制是秦朝时期,排除D项。故选A项。

11.A

【详解】根据材料和结合所学知识可知,铜车马是秦始皇的陪葬品之一,象征着秦始皇銮驾的一部分,我们可以了解秦朝御用车驾的情况,A项正确;材料没有与世界进行对比,不能体现出秦朝青铜业领先世界,排除B项;铜车马是秦始皇的陪葬品之一,象征着秦始皇銮驾的一部分,不能体现出秦朝的地方治理强化,排除C项;铜车马是秦始皇的陪葬品之一,象征着秦始皇銮驾的一部分,不能体现出秦朝的政治制度变化,排除D项。故选A项。

12.D

【详解】根据材料“秦时各级官员的任用需要明确的审批流程”“利用法律和舆论双重压力来约束官员”可知,秦朝时期对官员的任用和监督有明确的规定,这说明当时要求官员清正廉洁, D项正确;材料未涉及中央机构的完善,排除A项;官僚机制非常成熟,说法过于绝对,排除B项;材料未涉及社会矛盾的缓和,排除C项。故选D项。

13.C

【详解】根据题干可知历史事实,是指客观发生的历史事件。历史观点,是指从一定立场或角度出发,对历史事物所持的看法,因此,秦的暴政加剧了社会矛盾,加速了秦的灭亡属于历史观点,C项正确;秦始皇在全国大规模征调民力服徭役和兵役属于历史事实,排除A项;秦始皇下令烧毁了民间收藏的诸子百家书籍属于历史事实,排除B项;陈胜、吴广起义失败后,反秦浪潮并没平息属于历史事实,排除D项。故选C项。

14.A

【详解】根据题干“汉初,刘邦见萧何负责修建的未央宫过于壮丽,责备其道:天下匈匈,劳苦数岁,成败未可知,是何治宫室过度也。文帝在位23年,史称其“宫室苑囿车骑服御无所增益”可知皇帝带头躬修节俭,提倡勤俭治国,A项正确;题干没有体现实行重农抑商政策,排除B项;题干没有体现减轻了赋税和徭役,排除C项;题干没有体现汉朝政治清明社会安定,排除D项。故选A项。

15.B

【详解】根据题干材料“文景时期,北方旱田所用的铁农具成型配套,耕作技术成熟。到汉武帝时期出现了大型铁犁铧、耧车和赵过的代田法(一种耕作方法),兴修六辅渠、龙首渠、白渠、漕渠等水利工程。”可知,西汉的文景时期和汉武帝时期农业方面取得了巨大成就,主要体现在农业生产力提升。B项正确;题干材料主要强调农业生产力提升,未涉及手工业技术提高,排除A项;题干材料主要强调农业生产力提升,未体现劳动力严重不足,排除C项;题干材料主要强调农业生产力提升,未涉及耕地面积在扩大,排除D项。故选B项。

16.B

【详解】根据题干“大者跨州兼郡,连城数十,宫室百官同制京 师,可谓矫枉过其正矣”、“自为法令,拟于天子”可知,反映了当时诸侯王势力的膨胀,严重威胁中央,B项正确;材料反映了当时诸侯王势力的膨胀,严重威胁中央,“推恩令”是削弱诸侯国的势力,不能体现出“推恩令”成效突出,排除A项;材料反映了当时诸侯王势力的膨胀,严重威胁中央,不能体现出中央集权不断增强,排除C项;材料反映了当时诸侯王势力的膨胀,严重威胁中央,不能体现出阶级矛盾不断加剧,排除D项。故选B项。

17.D

【详解】根据材料和结合所学知识可知,光武帝统治后期,社会出现比较安定的局面,经济得到恢复和发展,史称光武中兴,D项正确;文景之治是指西汉初期汉文帝刘恒、汉景帝刘启统治时期出现的治世,排除A项;汉武盛世是指西汉汉武帝开创的盛世,排除B项;孝宣中兴是前汉宣帝刘询开创的盛世,排除C项。故选D项。

18.A

【详解】根据材料“画像描绘了一座四周有围墙的方形宅院,还有一座高于其他建筑的“望楼”,专家推测应该是起瞭望和防卫的作用”和结合所学知识可知,东汉富贵人家中的望楼起瞭望和防卫的作用,说明东汉阶级对立和社会动乱,A项正确;材料强调望楼的作用,不能体现地方豪强把持了朝政,排除B项;材料强调东汉富贵人家中的望楼的作用,不能体现外戚与宦官交替专权,排除C项;材料强调东汉富贵人家中的望楼的作用,不能体现赋税沉重激发了民愤,排除D项。故选A项。

19.C

【详解】据材料“蒂丘拉地(阿富汗北部)出土的黄金制品君主与龙。(公元25—50年,御龙者身上的服饰、龙的形象,可看到中国元素)”可知,材料反映的是在阿富汗出土的黄金制品可以看到中国元素;据材料“敦煌汉悬泉置遗址出土的《康居王使者册》。(康居,汉代时是中亚大国)”可知,在甘肃敦煌出土的中亚国家康居“使者册”;据材料“汉长安城遗址出土的用希腊字母刻写的安息(即位于伊朗高原的帕提亚帝国)‘法拉克麦’铅饼”可知,材料反映的是在长安城出土的希腊字母刻写的“铅饼”。这些说明了丝绸之路的开通,加强了汉与丝路沿线国家的交往,C项正确;材料未涉及“西域各国的手工业制品受到了中国的影响”,排除A项;据材料“康居王使者册”,不能得出“与中亚建立官方政治关系”,排除B项;材料没有体现“汉朝的手工业制品大量传入丝路沿线国家”,排除D项。故选C项。

20.B

【详解】据题干“我国第一部纪传体通史”和结合所学知识可知,司马迁所著的《史记》是我国历史上第一部纪传体通史,记述了传说中的黄帝到汉武帝时期约3000年的史事,B项正确;《春秋》是鲁国的编年史,排除A项;《汉书》是由东汉史学家班固编撰的中国第一部纪传体断代史,排除C项;《尚书》是中国古代最早的一部历史文献汇编,排除D项。故选B项。

21.B

【详解】.从表格两则信息可以看出,在赤壁之战时,曹操的军队疾疫流行导致曹军作战失利,由此可见,疫情的爆发影响了赤壁之战的战局,故B项正确;疾疫蔓延导致曹操在赤壁之战中失利,故A错误;疾疫发生在赤壁之战进行中,材料体现了疾疫流行导致曹军作战失利,故C错误;《魏书·武帝纪》是北齐时所著,《资治通鉴》是宋代所著,两则史料反映的是后世对赤壁之战的看法,不能说明曹操借瘟疫推卸战败的责任,故D错误;故选B。

22.C

【详解】根据题干“赤壁之战之后、在一段时间内使天下形成了比较稳定有序的状态”和结合所学可知,赤壁之战为三国鼎立的形成奠定了基础,此后三国开始致力于境内的经营,形成了局部的统一,局部统一有利于社会稳定,C项正确;赤壁之战为三国鼎立的形成奠定了基础,此后三国鼎立的局面形成,局部实现了统一,排除A项;三国鼎立的局面形成,实现了局部统一,题干没有提到经济发展,排除B项;题干中只提到形成了比较稳定有序的状态,没有提到经济发展,排除D项。故选C项。

23.B

【详解】依据题干和所学知识,三幅图分别反映的是三国鼎立、西晋时期少数民族内迁、北魏孝文帝迁都洛阳,三幅图所处的时代都属于魏晋南北朝时期,一方面政权分立。另一方面人口迁移以及北魏孝文帝改革实行汉化政策,推动民族交融加强,B正确;早期国家与社会变革对应的是夏商周时期,A排除;题干反映了少数民族内迁,没有体现人口南迁,C排除;图片不仅反映魏晋南北朝时期民族交融,也反映了政权分立,D表述不全面,排除。故选B。

24.A

【详解】根据题干信息“晋室南迁,衣冠南渡,为了仰仗随司马氏东迁的中原士族,司马皇族极力拉拢世家大族如王姓大族,“王与马,共天下”,上层士族通过九品官人法不断掌控朝政,占据高位,寒门庶族只能居于下位,成为门阀政治的代表时期”可知豪强大族对政治的影响极为重要,A项正确;题干没有反映政治制度不断进步,排除B项;根据题干“上层士族通过九品官人法不断掌控朝政,占据高位,寒门庶族只能居于下位”可知是九品中正制选官,选官依据的家族势力,排除C项;题干没有反映选官重视家族经济基础,排除D项。故选A项。

25.C

【详解】根据材料“……江南地区的水稻种植,由原来的直播变成育秧移栽,并普遍实行麦稻兼作,还发展种桑养蚕……种植药材等”可知,材料表明两晋和南朝时期,江南农业有了很大发展,由单一经营发展到多种经营,江南地区得到了开发,C项正确;材料没有涉及南方赋轻役稀、经济重心南移、南方商业活跃,排除A、B、D项。故选C项。

26.C

【详解】根据所学和材料“将北方的角黍和江南的简粽统称为粽”可知,这体现出,南北有了一种共同的食物——粽,这是南北文化习俗交融,C项正确;粽的出现不能说明人民生活水平提高,排除A项;经济重心逐渐南移是在唐中期以后, “粽”的出现和发展与端午节日开始形成没有必然联系,排除BD两项。故选C项。

27.A

【详解】据所学知识可知,胡凳等少数民族坐具引入中原,汉民族开始用少数民族的坐具,体现出魏晋南北朝时期“民族交融逐步加强”,A项正确;北魏孝文帝将都城迁到了洛阳,排除B项;南朝时期南方的政权更迭频繁与民族交融无关,排除C项;鲜卑语不可能成为北方地区通用语言,仍是汉语,排除D项。故选A项。

28.D

【详解】据题干“顺天时,量地利,则用力少而成功多,任情返道(违反自然),劳而无获”信息和结合所学知识可知,材料体现了农业生产要道循自然规律,种植农作物必须因地制宜,不误农时,D项正确;材料中对鼓励勤劳致富、服从朝廷安排、相信人定胜天等内容都没有涉及,ABC三项的内容均不符合题意,排除ABC项。故选D项。

29.D

【详解】根据“打片方法以砸击法为主,锤击法常见,还有磁砧法”可知,材料表明北京人制作石器技术比较成熟,D符合题意;北京人结成了群体生活在一起,材料中没有体现,A排除;北京人时期还没有开始农业生产生活,B排除;北京人还并没有掌握钻孔和磨制技术,C排除。故选择D。

30.B

【详解】根据材料“短辕犁”“漏斗形水田灌排水装置”和结合所学知识可知,西晋时期韶关地区的农业技术比较成熟,B项正确;材料未体现政府对农业的态度,排除A项;材料未涉及合理分工,排除C项;材料未涉及自然灾害,排除D项。故选B项。

31.(1)内涵:中华优秀传统文化重视以人为本,民本思想;中华文化崇尚天人合一,道法自然;中华文化提倡爱国、追求家国情怀;中华文化崇德尚贤,推崇天下为公;中华文化崇尚自强不息,厚德载物;中华文化主张和而不同。

(2) 原因:内聚的地理环境、广阔的疆域和众多人口,是中华文化传承的外在条件;汉字的发明和使用;中华文化的创新性和包容性;史书典籍的编撰。

【详解】(1)内涵:根据题干表格的相关知识进行分析。根据材料“君子和而不同,小人同而不和”可知,中华文化主张和而不同;根据材料“天下之本在国,国之本在家,家之本在身”可知,中华文化崇德尚贤,推崇天下为公;“天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物”可知,中华文化崇尚自强不息,厚德载物;依据材料“为君之道,必须先存百姓”可知,中华优秀传统文化重视以人为本,民本思想。

(2)原因:根据材料“内聚的地理环境、广阔的疆域和众多人口,是中华文化传承的外在条件。”可知,内聚的地理环境、广阔的疆域和众多人口推动中华文明绵延传承;“持续沿用的汉字以其广泛适用性、文化附加功能、高度组词能力、形音义一体功能、文化固化功能等,是中华文化持久传承的坚固载体。”可知,汉字的发明和使用是中华文明绵延传承的原因之一;根据材料“农耕文明与游牧文明、海洋文明的水乳交融,丰富了中华文化的形式和内涵。”可知,中华文化的创新性和包容性是中华文明绵延传承的原因之一;根据材料“凝结中华民族思想智慧的《论语》《道德经》《孙子兵法》等等典籍,向其他国家和民族展现了独到的中国理念和中国价值”可知,史书典籍的编撰是中华文明绵延传承的原因之一。

32.(1)类型:实物史料。价值:研究秦代历史的第一手史料; 可用于研究秦朝文书行政的法律制度;研究秦代文字的演变,公文书写材料。

(2)背景:开疆拓土,求取大宛马;为纪念得到大宛马,武帝特意命人制成鎏金铜马。

(3)价值:本题为开放性试题,答案言之成理即可。如兵马俑,兵马俑是秦始皇陵墓中的重要陪葬品,也是世界上被誉为“第八大奇迹”的珍贵文物。这些陶俑的形象生动逼真,姿态、服饰、表情各异,反映出当时陶器制作技术的精湛水平。同时,这些兵马俑也反映了秦朝的军事制度、军队组织、兵器装备等方面的情况,为后世研究秦朝历史提供了重要的实物资料。

【详解】(1)类型:根据材料一“睡虎地秦简(部分)”,结合所学知识可知,睡虎地秦简属于实物史料。

价值:根据材料一“睡虎地秦简被分类整理为《秦律十八种》、《效律》、《秦律杂抄》、《法律答问》、《为吏之道》等十部分内容……秦简中提到秦国基本国策为耕战政策,用兵农合一的方式来提高国家的经济与军事力量……”,可知研究秦朝文书行政的法律制度;由“此时的文字开始化繁为简,属于一种从篆书往隶书转变的字形”,可知研究秦代文字的演变,公文书写材料。因此睡虎地秦简的研究价值是研究秦代历史的第一手史料; 可用于研究秦朝文书行政的法律制度;研究秦代文字的演变,公文书写材料。

(2)背景:根据材料“汉武帝开疆拓土,求取大宛马;为纪念得到大宛马,武帝特意命人制成鎏金铜马”,可知西汉武帝时期鎏金铜马这一艺术形式出现的背景,是开疆拓土,求取大宛马;为纪念得到大宛马,武帝特意命人制成鎏金铜马。

(3)价值:本题为开放性试题,答案言之成理即可。根据所学知识,熟悉的秦汉时期的文物,说明其历史文化价值。如兵马俑,兵马俑是秦始皇陵墓中的重要陪葬品,也是世界上被誉为“第八大奇迹”的珍贵文物。这些陶俑的形象生动逼真,姿态、服饰、表情各异,反映出当时陶器制作技术的精湛水平。同时,这些兵马俑也反映了秦朝的军事制度、军队组织、兵器装备等方面的情况,为后世研究秦朝历史提供了重要的实物资料。

答案第2页,共8页

答案第1页,共8页

同课章节目录