江西省上饶市婺源县2023-2024学年部编版七年级上学期历史期末试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 江西省上饶市婺源县2023-2024学年部编版七年级上学期历史期末试卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-02-19 11:36:36 | ||

图片预览

文档简介

婺源县2023-2024学年度上学期期末质量监测

七年级历史试卷

注意:请把试题答案填写在答题卡相应的位置上。

一、选择题(本大题共20小题,每小题3分,共60分。在每小题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求。请将答案按要求填涂在答题卡的相应位置。)

1.元谋盆地位于金沙江边的崇山峻岭之间,气候干燥炎热,是滇中地区著名的“热坝”。元谋县更多被世人所知是因为( )

A.在元谋县发掘出了世界最早的古人类遗址

B.在元谋县发掘出了中国最早的缝纫工具——穿孔骨针

C.在元谋县可以了解70万年前古人类历史

D.在元谋县有我国境内目前已确认的最早古人类遗址

2.学习历史要求“论从史出”,下列哪种方式最能证明“北京人已经学会了用火,还会长时间保存火种”( )

A.遗址中灰烬、烧石和烧骨 B.关于远古时代的记述

C.远古时代的神话传说 D.历史学家的论文、著作

3.如图所示,这是从距今约6000年的一处大型原始聚落遗址中发掘出来的重要文物,关于图片的相关信息正确的是( )

A.它是河姆渡原始居民的杰出作品 B.说明当时人们已经掌握了彩陶技术

C.反映当时人们获取食物的主要方式 D.它是长江流域史前文化的重要构成

4.时空观念是历史学科核心素养之一。下图历史事件发生在①对应朝代的是( )

A.大禹治水 B.盘庚迁殷 C.国人暴动 D.平王东迁

5.下侧三字经的内容反映了

夏有禹,商有汤。周武王,称三王。夏传子,家天下。四百载,迁夏社。 汤伐夏,国号商。六百载,至纣亡。

A.尧舜禹禅让 B.夏商的兴亡 C.春秋的争霸 D.秦汉的更替

6.夏朝没有文字直接流传下来,所以只能依赖古代文献的记载了解夏朝的国王、官吏、军队以及刑狱情况。随着中华文明探源工程和“夏商周断代工程”的开展,通过碳-14测年、考古地层学等方面的综合研究,二里头文化主体部分为夏文化已被大多数人所接受。通过材料可以得出( )

A.考古挖掘是研究历史的唯一方式 B.历史研究需要不同的史料来证明

C.古代文献不能够证明夏朝的存在 D.二里头文化反映了原始社会文明

7.下表反映了西周和东周的政治状况对比变化情况。这种变化反映的历史现象是

名称 土地 兵力 财力、人口 天子与诸侯的关系

西周 直辖方圆千里 直辖14万人 人口众多,资源丰富 天子在政治上有最高的地位

东周 方圆百里 直辖几千人 人口所对无几,财力减少 天子成为傀儡,依靠强大的诸侯

A.王位世袭 B.江南开发 C.诸侯争霸 D.百家争鸣

8.战国七雄之间的战争连绵不断,战争规模很大,参战兵力很多,交战区域广,持续时间长。下列关于这一时期战争评价正确的是( )

A.是打着“尊王搜夷”旗号的争霸战争 B.使国家出现了更为严重的支离破碎

C.是奴隶主之间为兼并土地和人口而进行的 D.推动了国家由分裂逐步走向统一

9.诗人岑参在《石犀》中写道:“江水初荡潏(yù),蜀人几为鱼,……始知李太守,伯禹亦不如。”诗中提到的“李太守”的主要贡献是( )

A.总结教训,消除黄河水患 B.创办私学,促进教育发展

C.实行变法,使秦国迅速强大 D.修筑都江堰,解决岷江水患

10.秦朝一位盐商,要到外地去购进一批食盐。这位商人携带的货币应该是

A. B. C. D.

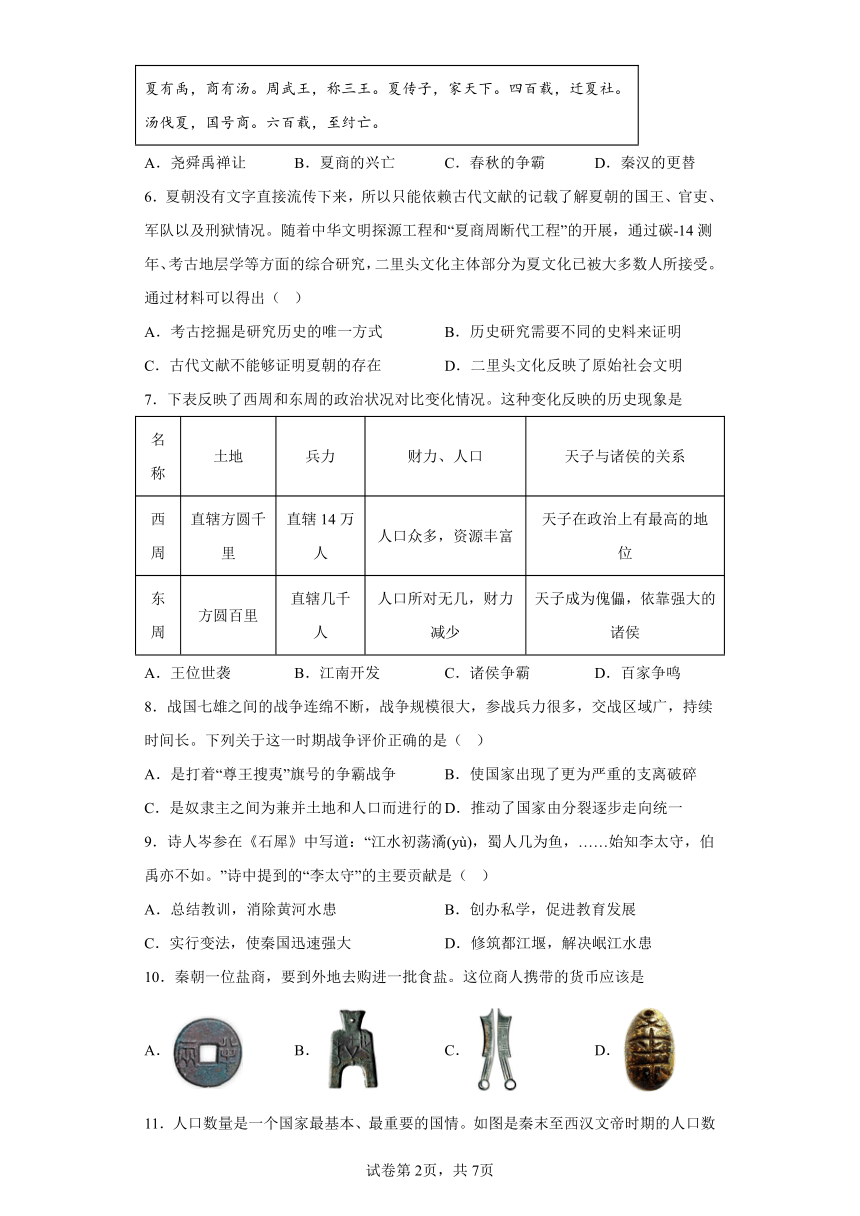

11.人口数量是一个国家最基本、最重要的国情。如图是秦末至西汉文帝时期的人口数量变化表。a阶段人口数量下滑和b阶段人口数量迅速提升,给我们的最大启示是( )

A.大乱之后,必有大治 B.兴衰纷乱,循环往复

C.科技进步,人丁兴旺 D.重视民生,以民为本

12.汉文帝和汉景帝注重农业生产、重视“以德化民”、提倡勤俭治国,这一时期政治清明,经济发展,人民生活安定,人们把这一时期的统治局面称为

A.文景之治 B.光武中兴 C.贞观之治 D.康乾盛世

13.史学家顾颉刚说:“秦始皇的统一思想是不要人民读书,他的手段是刑罚的制裁;汉武帝的统一思想是要人民只读一种书,他的手段是利禄的引诱。”下面能解释这一观点的史实是

A.焚书坑儒、推恩令 B.统一文字、推恩令

C.统一文字、罢黜百家 D.焚书坑儒、罢黜百家

14.当代史学研究者在评价我国古代的“丝绸之路”时称:“在长达一千多年的时间里,它把黄河文明、恒河文明、两河文明和希腊文明等诸多人类文明最重要的起源地,串联在了一起,被喻为世界历史展开的主轴。”那么,这一“主轴”的起点是( )

A.秦朝的咸阳 B.东汉的洛阳 C.西汉的长安 D.东汉的长安

15.张仲景被后世尊称为“医圣”,是因为他( )

A.擅长针灸和外科手术

B.著有《伤寒杂病论》,奠定中医治疗学基础

C.具有救死扶伤的精神

D.研制成全身麻醉药剂“麻沸散”

16.下列关于佛教的描述正确的是( )

A.佛教是张骞通西域后经丝绸之路传入中国

B.佛教的创始人是张角

C.佛教是西汉明帝时西域的僧人传到中国洛阳

D.是我国土生土长的宗教

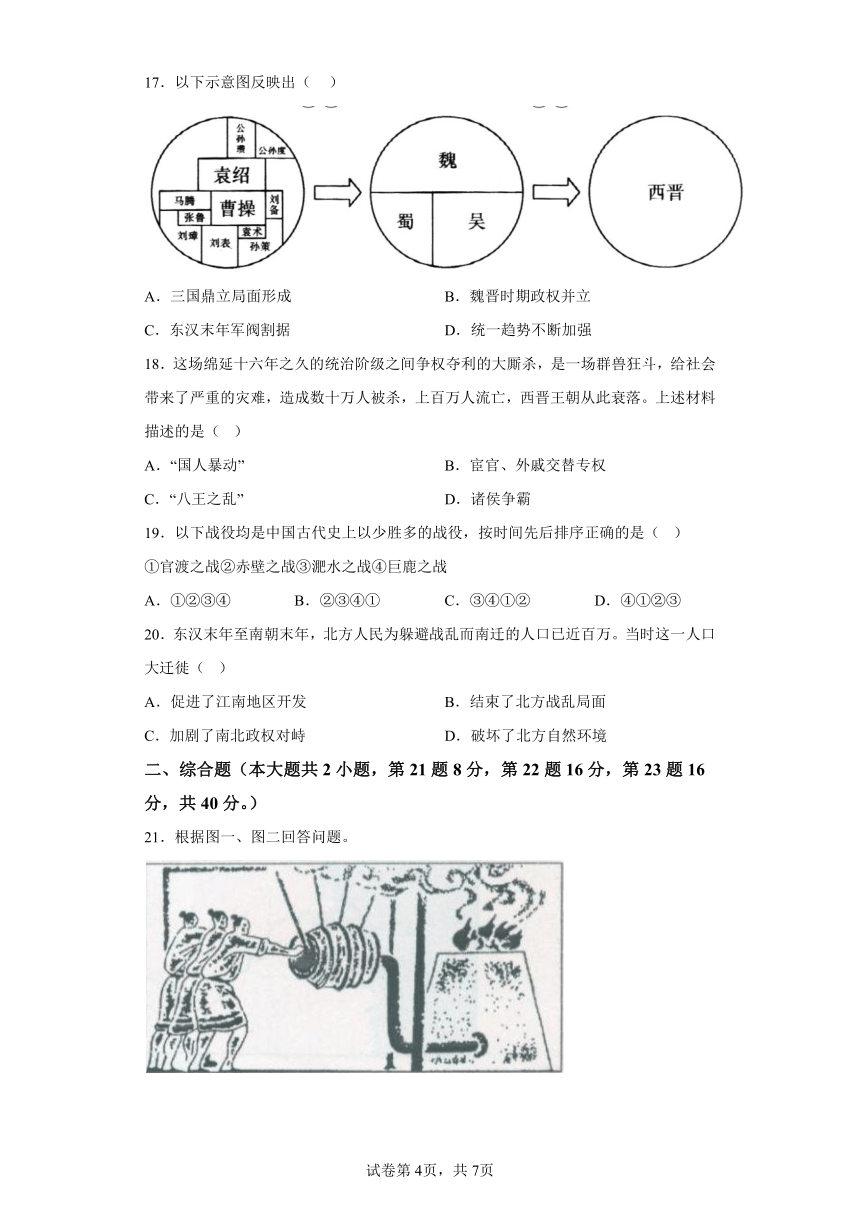

17.以下示意图反映出( )

A.三国鼎立局面形成 B.魏晋时期政权并立

C.东汉末年军阀割据 D.统一趋势不断加强

18.这场绵延十六年之久的统治阶级之间争权夺利的大厮杀,是一场群兽狂斗,给社会带来了严重的灾难,造成数十万人被杀,上百万人流亡,西晋王朝从此衰落。上述材料描述的是( )

A.“国人暴动” B.宦官、外戚交替专权

C.“八王之乱” D.诸侯争霸

19.以下战役均是中国古代史上以少胜多的战役,按时间先后排序正确的是( )

①官渡之战②赤壁之战③淝水之战④巨鹿之战

A.①②③④ B.②③④① C.③④①② D.④①②③

20.东汉末年至南朝末年,北方人民为躲避战乱而南迁的人口已近百万。当时这一人口大迁徙( )

A.促进了江南地区开发 B.结束了北方战乱局面

C.加剧了南北政权对峙 D.破坏了北方自然环境

二、综合题(本大题共2小题,第21题8分,第22题16分,第23题16分,共40分。)

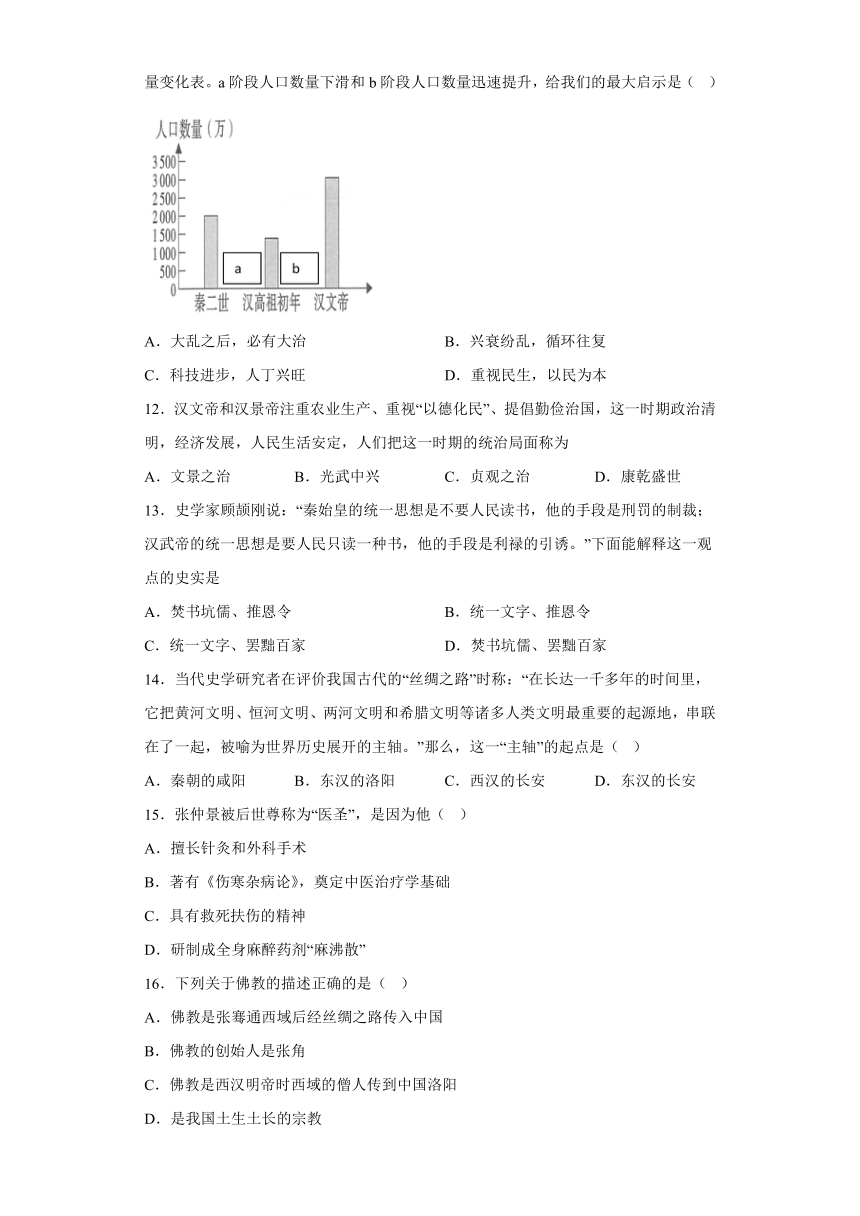

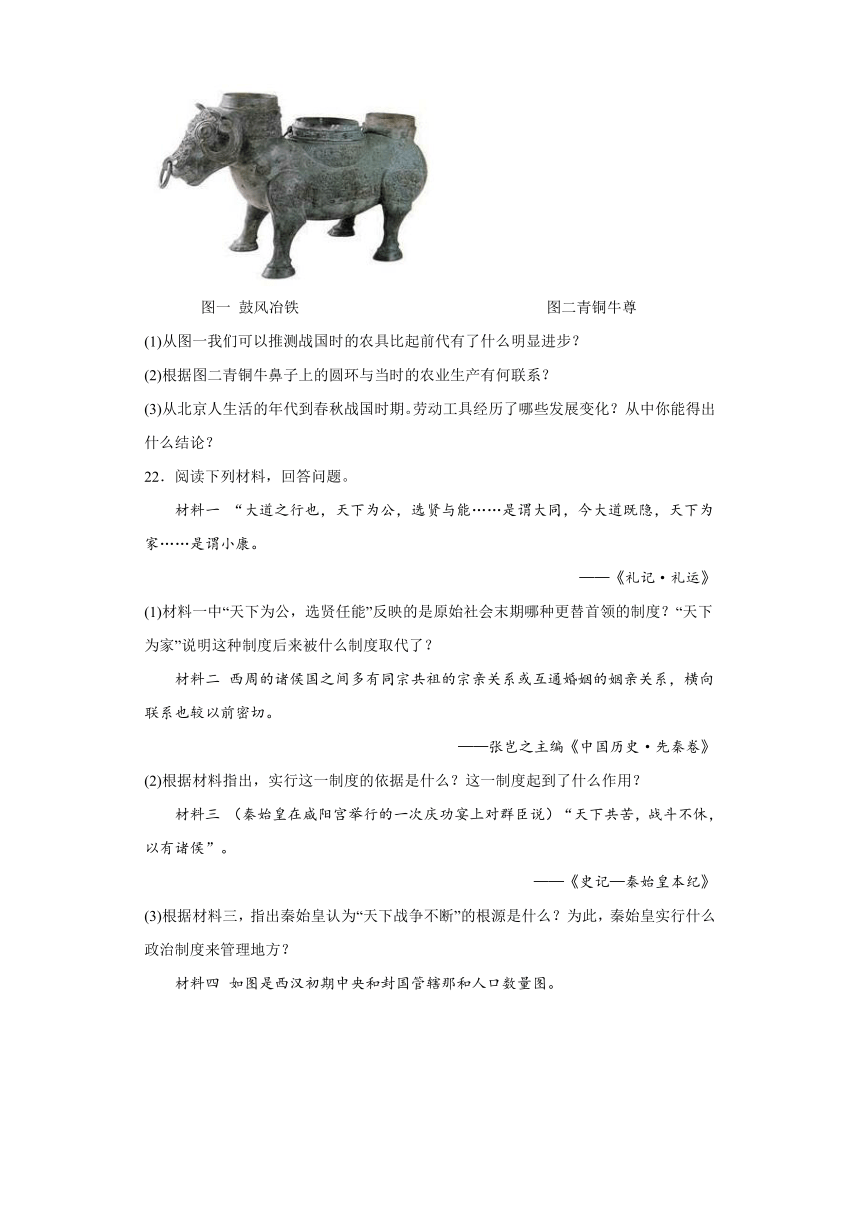

21.根据图一、图二回答问题。

图一 鼓风冶铁 图二青铜牛尊

(1)从图一我们可以推测战国时的农具比起前代有了什么明显进步?

(2)根据图二青铜牛鼻子上的圆环与当时的农业生产有何联系?

(3)从北京人生活的年代到春秋战国时期。劳动工具经历了哪些发展变化?从中你能得出什么结论?

22.阅读下列材料,回答问题。

材料一 “大道之行也,天下为公,选贤与能……是谓大同,今大道既隐,天下为家……是谓小康。

——《礼记·礼运》

(1)材料一中“天下为公,选贤任能”反映的是原始社会末期哪种更替首领的制度?“天下为家”说明这种制度后来被什么制度取代了?

材料二 西周的诸侯国之间多有同宗共祖的宗亲关系或互通婚姻的姻亲关系,横向联系也较以前密切。

——张岂之主编《中国历史·先秦卷》

(2)根据材料指出,实行这一制度的依据是什么?这一制度起到了什么作用?

材料三 (秦始皇在咸阳宫举行的一次庆功宴上对群臣说)“天下共苦,战斗不休,以有诸侯”。

——《史记—秦始皇本纪》

(3)根据材料三,指出秦始皇认为“天下战争不断”的根源是什么?为此,秦始皇实行什么政治制度来管理地方?

材料四 如图是西汉初期中央和封国管辖那和人口数量图。

(4)材料四所反映的西汉初期中央面临这一问题,汉武帝是如何解决的?

(5)从以上的治国理政措施上,你能得出哪些认识?

23.阅读下列材料,回答问题。

材料一 华夏民族,非一族所成、太古以来,诸族错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形,后世所谓诸夏是也。

——摘自梁启超《饮冰室合集》

(1)根据材料一,概括华夏族形成的特点。

材料二 在秦汉统一多民族国家内,各民族有了很大的发展,民族间的交流呈现出明显的区域特征南方汉越在矛盾与冲突中交流和融合,西部贸易交流频繁,北方边境战争不断,民族的分化、重组与融合为中华民族的形成与发展产生了动力,并注入了新鲜血液。

——摘编自王文光《秦汉时期民族关系互动述论》

(2)根据材料二,指出秦汉时期民族间交流的特征;并结合所学知识,说说秦朝为“北方边境战争不断”而采取的措施。

材料三 观察下表

“今欲断诸北语,一从正音。其年三十已上,习性已久,容不可猝革,三十已下,见在朝廷之人,语音不听仍旧;若有故为,当加降融(降职罢免),各宜深戒!”——《资治通鉴》 鲜卑姓氏改为汉姓

鲜卑姓 改为汉姓 鲜卑姓 改为汉姓

拓跋 元 拔拔 长孙

丘穆陵 穆 贺赖 贺

步六孤 陆 独孤 刘

(3)材料三反映了哪一历史事件?根据材料二,概括其措施。

材料四 魏晋南北朝时期的民族融合,从方式上看,既有各族人民在友好交往中的相互影响,又有统治者的主动政策,还有在血与火的民族斗争中的附带同化。在内容上,汉族影响少数民族是主流,但少数民族在与汉族融合的同时,也带来了他们的优秀思想文化,如胡乐、胡舞、胡饼、尊重妇女的意识、胡汉之别观念的淡化等,给汉族文化输入了新鲜血液。

——摘编自朱绍侯《中国古代史》

(4)根据材料四,概括魏晋南北朝时期民族融合的特点。

材料五 这一民族大融合,虽然经历了长期的痛苦历程,但是由于汉族接受了新的成分,因此在经济上、文化上,不但没有衰落,而且比之前更加兴盛起来,中国历史上空前强盛的隋唐封建国家,就是在这种民族大交融的基础上形成发展起来的。

——王仲荦《魏晋南北朝史》

(5)根据材料五,概括“民族大融合”对中国历史发展的影响。

试卷第2页,共7页

1.D

【详解】结合所学内容可知,元谋县之所以被世人所知,是因为在元谋县发掘出了距今约170万年的故人类遗址,是我国境内目前已确认的最早古人类遗址,而非世界最早的古人类遗址,也不是距今约70万年,D项正确,排除AC项;穿孔骨针最早出现于山顶洞人遗址,排除B项。故选D项。

2.A

【详解】结合所学可知,北京人生活在距今约70万年至20万年的北京西南周口店地区,会使用火,并长时间保存火种,他们用火烧烤食物、驱赶野兽,照明、防寒,火的使用增强了人们适应自然的能力。故遗址中灰烬、烧石和烧骨最能证明“北京人已经学会了用火,还会长时间保存火种”。故A符合题意;关于远古时代的记述,含有主观因素,故B不符合题意;远古时代的神话传说,含有虚假性,故C不符合题意;历史学家的论文、著作,含有主观因素,故D不符合题意;故选A。

3.B

【详解】材料中的是人面鱼纹彩陶盆,属于半坡遗址。根据所学,半坡人,距今约6000千年,位于黄河流域的陕西西安,住着半地穴式圆形房屋,种植粟,会使用磨制石器、制作骨器、角器等。饲养猪、狗;打猎捕鱼,制作彩陶和乐器;会纺织、制衣。B项正确;材料反映的是黄河流域的半坡遗址,排除AD项;材料不能反映当时人们获取食物的主要方式,排除C项。故选B项。

4.B

【详解】根据所学可知,约公元前1600到公元前1046年是商朝时期,盘庚迁殷是发生在商朝的,B项正确;大禹治水是原始社会末期,不符合题意。排除A项;国人暴动发生在西周,不符合题意,排除C项;平王东迁发生在东周时期,不符合题意,排除D项。故选B项。

5.B

【详解】由材料“夏有禹,商有汤”“夏传子,家天下。四百载,迁夏社”“汤伐夏,国号商。六百载,至纣亡”及所学知识可知,这则《三字经》的内容涉及到大禹建立夏朝,启继承王位,商汤灭夏,伐纣灭商等历史事实,反映了夏商两朝的兴亡,B项正确;这则《三字经》的内容反映了夏商两朝的兴亡,没有体现尧舜禹禅让和春秋争霸的内容,排除A项、C项;材料内容反映了夏商两朝的兴亡,没有体现秦汉的更替,排除D项。故选B项。

【点睛】

6.B

【详解】根据“通过碳-14测年、考古地层学等方面的综合研究,二里头文化主体部分为夏文化已被大多数人所接受”可知历史研究需要通过不同的史料来证明,B项正确;“唯一”的说法过于夸张,排除A项;古代文献是证明夏朝存在的方式之一,排除C项;二里头文化反映了夏朝文明,而夏朝已经不属于原始社会文明,排除D项。故选B项。

7.C

【详解】根据“天子在政治上有最高的地位”“天子成为傀儡,依靠强大的诸侯”结合所学知识可知,表格反映的是王室衰微,诸侯争霸,C符合题意;ABD项表格没有体现,排除。故选择C。

8.D

【详解】根据所学可知,战国时期的兼并战争力图拓展疆域,使得大国吞并弱国,最终在公元前221年由秦国统一了六国,所以战争在客观上推动了国家由分裂逐步走向统一,D项正确,排除B项;春秋争霸战争是打着“尊王搜夷”的旗号,战国兼并战争却不再打着“尊王攘夷”的旗号,而是力图拓展疆域,排除A项;战国时期新兴的地主阶级势力增强,这一时期的战争不再是奴隶主之间的战争,排除C项。故选D项。

9.D

【详解】根据题干材料“始知李太守,伯禹亦不如”可知是指“李太守”治水的功绩胜过大禹,结合所学知识可知,战国时期,秦国蜀郡守李冰主持修建水利工程都江堰,解决岷江水患,使成都平原成为“天府之国”,D项正确;大禹治理黄河,三过家门而不入,排除A项;孔子创办私学,促进教育发展,排除B项;战国时期,奖励耕战,使秦国迅速强大,排除C项。故选D项。

10.A

【详解】本题考查的是秦朝的货币,根据课本所学,在秦统一全国以后统一货币为圆形方孔钱,所以正确的是A项,BCD是战国时期不同国家的货币。

11.D

【详解】根据图示a阶段,可知对应的是秦朝末年,秦朝末年由于秦朝的残暴统治和秦末的战乱,社会生产遭到严重的破坏,人口锐减。b阶段对应的是汉高祖至汉文帝时期,汉高祖推行休养生息政策,减轻农民负担,减轻农民的赋税,相应地减免徭役和兵役,使汉初的经济逐渐得以恢复和发展,社会局势稳定下来,人口迅速提升,综上所述,给我们最大的启示是重视民生,以民为本,才能促进社会发展,D项正确;题干只反映人口数量的下滑和提升,体现不出“大乱之后,必有大治”的信息,排除A项;题干反映不出“循环往复、科技进步”的信息,排除BC项。故选D项。

12.A

【详解】结合所学知识可知,文景时期,政治清明,经济发展,国力强盛,人民生活安定,史称“文景之治”。选项A符合题意;光武中兴 与东汉光武帝相关,B排除;贞观之治与唐太宗相关,C排除;康乾盛世与清朝康熙雍正乾隆相关,D排除。故选A。

13.D

【详解】根据材料“秦始皇‘不要人民读书’……汉武帝‘要人民只读一种书’”及所学可知,为了加强思想控制,秦始皇接受李斯的建议,发布焚书令,规定除政府外,民间只准留下有关医药、占卜和种植的书,其他书全部烧掉,以后再有谈论儒家诗书的都要判处死刑。他又把暗中批评他的一批儒生,在咸阳活埋,这就是秦始皇的“焚书坑儒”。汉武帝为了实现思想大一统,接纳了董仲舒的建议,“罢黜百家,独尊儒术”,大力推行儒学教育,设立专门教授儒家经典的太学,D项正确;为了解决王国问题,汉武帝采纳了主父偃的推恩令,排除A、B项;秦始皇在文化上统一文字,把小篆作为全国统一的文字,与题意不符,排除C项。故选D项。

14.C

【详解】结合所学知识可知,丝绸之路路线:长安出发—河西走廊—西域—中亚—西亚—最远到达欧洲。因此,“丝绸之路”的起点是西汉的长安,C项正确;秦朝的咸阳、 东汉的洛阳、 东汉的长安都与题干无关,排除ABD项。故选C项。

15.B

【详解】根据所学知识可知,张仲景是东汉末年著名的医学家。他搜集了许多民间药方,结合自己的实践经验,写成了《伤寒杂病论》,奠定中医治疗学基础。他医术高明,医德高尚,被称为“医圣”,B项正确;华佗擅长擅长针灸和外科手术,研制成全身麻醉药剂“麻沸散”,排除AD项;华佗医术高明,具有救死扶伤的精神,被人们誉为“神医”,排除C项。故选B项。

16.A

【详解】根据所学知识可知,张骞通西域后,佛教通过丝绸之路传入中国。东汉明帝时,西域的僧人运截佛经到洛阳,得到上层统治阶级的扶持,佛教逐步在社会上传播开来,A项正确;张角创立的是太平道,排除B项;东汉明帝时,西域的僧人运截佛经到洛阳,得到上层统治阶级的扶持,佛教逐步在社会上传播开来,排除C项;佛教产生于公元前6世纪的古印度,创始人是乔达摩 悉达多,我国土生土长的宗教是道教,排除D项。故选A项。

17.D

【详解】根据材料所给示意图可知,东汉末年,军阀割据,此时国家处于分裂局面。220年,曹操的儿子曹丕废掉汉献帝,自称皇帝,国号魏,定都洛阳;221年,刘备在成都称帝,国号汉,史称蜀;222年,孙权称王,国号吴。266年,司马炎建立西晋。280年,西晋灭吴,统一了全国。据此可知,示意图反映了统一趋势不断加强,D项正确;ABC概括不全面,排除。故选D项。

18.C

【详解】西晋统一后,统治集团迅速腐朽。由于第二代皇帝晋惠帝智力低下,无力治理国家,为争夺皇位,皇族内部爆发了“八王之乱”。八王之乱历时16年,西晋从此衰落。八王之乱是发生于中国西晋时期的一场统治集团内部争夺最高统治权的斗争为中国历史上最为严重的皇族内乱之一,造成西晋社会经济严重破坏,人民流离失所,王朝实力消耗殆尽,成为西晋衰落的直接原因,所以材料描述的是八王之乱,C项正确;国人暴动是西周而不是西晋,排除A项;宦官、外戚交替专权是在东汉中后期,排除B项;诸侯争霸是在春秋时期,排除D项。故选C项。

19.D

【详解】根据所学知识可知,①官渡之战发生于200年,②赤壁之战发生于208年,③淝水之战发生于383年,④巨鹿之战发生于公元前 208年 至 207年,按时间先后排序为④①②③,D项正确;而ABC项排序错误,排除ABC项。故选D项。

20.A

【详解】东汉末年至南朝末年北方人民为躲避战乱而大量南迁,这些南迁的人口给南方带来了先进的技术和丰富的劳动力,从而促进了江南地区的开发,A项正确;北方的人口迁移并没有结束北方战乱的局面,也不是加剧南北政权的对峙,排除BC项;人口大量南迁破坏的是南方的自然环境,而不是北方的,排除D项。故选A项。

21.(1)进步:铁制工具的使用,推动社会生产力水平的提高。

(2)联系:说明当时已推广牛耕技术,提高农业生产效益。

(3)变化:北京人使用打制石器,原始农耕时期使用磨制石(骨)器。商夏时期青铜工具开始使用、春秋战国时期铁制工具及牛耕的使用推广。结论:生产工具的改进是劳动人民长期生产经验总结的结果,是劳动人民智慧的结晶,社会生产力水平的不断提高推动社会的进步发展等等。

【详解】(1)进步:根据图一可知,鼓风冶铁的出现说明在农业生产领域出现了铁制农具,铁制农具的使用,推动社会生产力水平的提高。

(2)联系:根据图片可知,图二青铜牛鼻子上的圆环说明当时已推广牛耕技术,提高农业生产效益。

(3)变化:根据所学可知,可以从打制石器、磨制石器、青铜器、铁犁牛耕等角度进行分析即可。所以,北京人属于原始人类,他们制作和使用的是打制石器;原始农耕时期使用的是磨制石器、骨器等;夏商周时期使用的是铜器和青铜工具,春秋战国时期铁制农具及牛耕开始出现并得到推广。

结论:从新的劳动工具的出现和作用可知,生产工具的改进是劳动人民长期生产经验总结的结果,是劳动人民智慧的结晶,社会生产力水平的不断提高推动社会的进步发展等等。

22.(1)制度:禅让制。

制度:王位世袭制。

(2)依据:根据血缘关系远近和功劳大小。

作用:分封制保证了周王朝对地方的控制,稳定了政局,扩大了统治范围。

(3)根源:分封制。

制度:郡县制。

(4)措施:推恩令

(5)认识:中央对地方的控制不断加强;古代政策调整的目的在于维护统治者的利益。(言之有理即可)

【详解】(1)制度:根据所学可知,“天下为公,选贤任能”反映的是原始社会末期将部落联盟首领的位子传给贤德之人的制度,即禅让制。

制度:根据所学可知,“天下为家”指的是夏朝出现的世袭制,禹的儿子启在禹死后,继承了他的位子,以血缘关系世代继承的王位世袭制取代了禅让制。

(2)依据:根据材料可知,“西周的诸侯国之间多有同宗共祖的宗亲关系”说明分封制的依据是血缘关系;

作用:根据所学可知,周天子将宗亲、功臣等分封到各地建立诸侯国,以保证周王朝对地方的控制,同时稳定政局,扩大统治范围,因此,分封制的作用是保证了周王朝对地方的控制,稳定了政局,扩大了统治范围。

(3)根源:根据材料可知,“以有诸侯”指的是西周实行的分封制。

制度:根据所学可知,秦朝进一步废除西周原来的分封制,建立由中央直接统辖的郡县制。

(4)措施:根据材料可知,图表说明西汉时期诸侯王势力强大,汉武帝接受主父偃建议,颁布“推恩令”,使诸侯王势力和封地越来越小。

(5)认识:根据上述材料和问题可知,从作用上看,从西周分封制到秦朝郡县制,中央对地方的控制不断加强;从目的上看,古代政策的调整的目的在于维护统治者的利益等,言之有理即可。

23.(1)特点:华夏族由错居杂处的众多民族,在不断的交往、交流过程中逐渐融合而成或具有多元一体的特点。

(2)特征:秦汉时期的民族交融呈现出明显的不同区域不同的交流方式的特征。

措施:秦始皇派大将蒙恬北击匈奴,并修筑长城。

(3)事件:北魏孝文帝;

措施:官员在朝廷中必须说汉语,禁用鲜卑语或说汉话;改鲜卑族姓为汉姓。

(4)特点:在民族交融的方式上具有方式多样的特点;以汉化为主,汉族与少数民族相互学习。

(5)影响:民族交融使中华民族的经济和文化更加兴盛,为隋唐时期的繁荣奠定了基础。

【详解】(1)特点:根据材料可知,“非一族所成”“诸族错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形”说明华夏族由错居杂处的众多民族,在不断的交往、交流过程中逐渐融合而成或具有多元一体的特点。

(2) 特征:根据材料可知,“民族间的交流呈现出明显的区域特征,南方汉越在矛盾与冲突中交流和融合,西部贸易交流频繁,北方边境战争不断”说明秦汉时期的民族交融呈现出明显的不同区域不同的交流方式的特征。

措施:根据所学可知,“北方边境战争不断”指的是秦朝与匈奴之间的战争,秦始皇派大将蒙恬北击匈奴,并修筑长城。

(3)事件:根据材料“今欲断诸北语,一从正音”“鲜卑姓氏改为汉姓”是北魏孝文帝改革措施; 措施:根据材料可知,“今欲断诸北语,一从正音”指的是官员在朝廷中必须说汉语,禁用鲜卑语或说汉话的汉化措施;“鲜卑姓氏改为汉姓”体现了改汉姓的措施或改鲜卑族姓为汉姓。

(4)特点:根据材料可知,“从方式上看,既有各族人民在友好交往中的相互影响,又有统治者的主动政策,还有在血与火的民族斗争中的附带同化。”说明在民族交融的方式上具有方式多样的特点;“在内容上,汉族影响少数民族是主流,但少数民族在与汉族融合的同时,也带来了他们的优秀思想文化”说明在民族交融的内容上,以汉化为主,汉族与少数民族相互学习。

(5)影响:根据材料可知,“因此在经济上、文化上,不但没有衰落,而且比之前更加兴盛起来,中国历史上空前强盛的隋唐封建国家,就是在这种民族大交融的基础上形成发展起来的。”说明民族交融使中华民族的经济和文化更加兴盛,为隋唐时期的繁荣奠定了基础。

答案第6页,共7页

答案第7页,共7页

七年级历史试卷

注意:请把试题答案填写在答题卡相应的位置上。

一、选择题(本大题共20小题,每小题3分,共60分。在每小题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求。请将答案按要求填涂在答题卡的相应位置。)

1.元谋盆地位于金沙江边的崇山峻岭之间,气候干燥炎热,是滇中地区著名的“热坝”。元谋县更多被世人所知是因为( )

A.在元谋县发掘出了世界最早的古人类遗址

B.在元谋县发掘出了中国最早的缝纫工具——穿孔骨针

C.在元谋县可以了解70万年前古人类历史

D.在元谋县有我国境内目前已确认的最早古人类遗址

2.学习历史要求“论从史出”,下列哪种方式最能证明“北京人已经学会了用火,还会长时间保存火种”( )

A.遗址中灰烬、烧石和烧骨 B.关于远古时代的记述

C.远古时代的神话传说 D.历史学家的论文、著作

3.如图所示,这是从距今约6000年的一处大型原始聚落遗址中发掘出来的重要文物,关于图片的相关信息正确的是( )

A.它是河姆渡原始居民的杰出作品 B.说明当时人们已经掌握了彩陶技术

C.反映当时人们获取食物的主要方式 D.它是长江流域史前文化的重要构成

4.时空观念是历史学科核心素养之一。下图历史事件发生在①对应朝代的是( )

A.大禹治水 B.盘庚迁殷 C.国人暴动 D.平王东迁

5.下侧三字经的内容反映了

夏有禹,商有汤。周武王,称三王。夏传子,家天下。四百载,迁夏社。 汤伐夏,国号商。六百载,至纣亡。

A.尧舜禹禅让 B.夏商的兴亡 C.春秋的争霸 D.秦汉的更替

6.夏朝没有文字直接流传下来,所以只能依赖古代文献的记载了解夏朝的国王、官吏、军队以及刑狱情况。随着中华文明探源工程和“夏商周断代工程”的开展,通过碳-14测年、考古地层学等方面的综合研究,二里头文化主体部分为夏文化已被大多数人所接受。通过材料可以得出( )

A.考古挖掘是研究历史的唯一方式 B.历史研究需要不同的史料来证明

C.古代文献不能够证明夏朝的存在 D.二里头文化反映了原始社会文明

7.下表反映了西周和东周的政治状况对比变化情况。这种变化反映的历史现象是

名称 土地 兵力 财力、人口 天子与诸侯的关系

西周 直辖方圆千里 直辖14万人 人口众多,资源丰富 天子在政治上有最高的地位

东周 方圆百里 直辖几千人 人口所对无几,财力减少 天子成为傀儡,依靠强大的诸侯

A.王位世袭 B.江南开发 C.诸侯争霸 D.百家争鸣

8.战国七雄之间的战争连绵不断,战争规模很大,参战兵力很多,交战区域广,持续时间长。下列关于这一时期战争评价正确的是( )

A.是打着“尊王搜夷”旗号的争霸战争 B.使国家出现了更为严重的支离破碎

C.是奴隶主之间为兼并土地和人口而进行的 D.推动了国家由分裂逐步走向统一

9.诗人岑参在《石犀》中写道:“江水初荡潏(yù),蜀人几为鱼,……始知李太守,伯禹亦不如。”诗中提到的“李太守”的主要贡献是( )

A.总结教训,消除黄河水患 B.创办私学,促进教育发展

C.实行变法,使秦国迅速强大 D.修筑都江堰,解决岷江水患

10.秦朝一位盐商,要到外地去购进一批食盐。这位商人携带的货币应该是

A. B. C. D.

11.人口数量是一个国家最基本、最重要的国情。如图是秦末至西汉文帝时期的人口数量变化表。a阶段人口数量下滑和b阶段人口数量迅速提升,给我们的最大启示是( )

A.大乱之后,必有大治 B.兴衰纷乱,循环往复

C.科技进步,人丁兴旺 D.重视民生,以民为本

12.汉文帝和汉景帝注重农业生产、重视“以德化民”、提倡勤俭治国,这一时期政治清明,经济发展,人民生活安定,人们把这一时期的统治局面称为

A.文景之治 B.光武中兴 C.贞观之治 D.康乾盛世

13.史学家顾颉刚说:“秦始皇的统一思想是不要人民读书,他的手段是刑罚的制裁;汉武帝的统一思想是要人民只读一种书,他的手段是利禄的引诱。”下面能解释这一观点的史实是

A.焚书坑儒、推恩令 B.统一文字、推恩令

C.统一文字、罢黜百家 D.焚书坑儒、罢黜百家

14.当代史学研究者在评价我国古代的“丝绸之路”时称:“在长达一千多年的时间里,它把黄河文明、恒河文明、两河文明和希腊文明等诸多人类文明最重要的起源地,串联在了一起,被喻为世界历史展开的主轴。”那么,这一“主轴”的起点是( )

A.秦朝的咸阳 B.东汉的洛阳 C.西汉的长安 D.东汉的长安

15.张仲景被后世尊称为“医圣”,是因为他( )

A.擅长针灸和外科手术

B.著有《伤寒杂病论》,奠定中医治疗学基础

C.具有救死扶伤的精神

D.研制成全身麻醉药剂“麻沸散”

16.下列关于佛教的描述正确的是( )

A.佛教是张骞通西域后经丝绸之路传入中国

B.佛教的创始人是张角

C.佛教是西汉明帝时西域的僧人传到中国洛阳

D.是我国土生土长的宗教

17.以下示意图反映出( )

A.三国鼎立局面形成 B.魏晋时期政权并立

C.东汉末年军阀割据 D.统一趋势不断加强

18.这场绵延十六年之久的统治阶级之间争权夺利的大厮杀,是一场群兽狂斗,给社会带来了严重的灾难,造成数十万人被杀,上百万人流亡,西晋王朝从此衰落。上述材料描述的是( )

A.“国人暴动” B.宦官、外戚交替专权

C.“八王之乱” D.诸侯争霸

19.以下战役均是中国古代史上以少胜多的战役,按时间先后排序正确的是( )

①官渡之战②赤壁之战③淝水之战④巨鹿之战

A.①②③④ B.②③④① C.③④①② D.④①②③

20.东汉末年至南朝末年,北方人民为躲避战乱而南迁的人口已近百万。当时这一人口大迁徙( )

A.促进了江南地区开发 B.结束了北方战乱局面

C.加剧了南北政权对峙 D.破坏了北方自然环境

二、综合题(本大题共2小题,第21题8分,第22题16分,第23题16分,共40分。)

21.根据图一、图二回答问题。

图一 鼓风冶铁 图二青铜牛尊

(1)从图一我们可以推测战国时的农具比起前代有了什么明显进步?

(2)根据图二青铜牛鼻子上的圆环与当时的农业生产有何联系?

(3)从北京人生活的年代到春秋战国时期。劳动工具经历了哪些发展变化?从中你能得出什么结论?

22.阅读下列材料,回答问题。

材料一 “大道之行也,天下为公,选贤与能……是谓大同,今大道既隐,天下为家……是谓小康。

——《礼记·礼运》

(1)材料一中“天下为公,选贤任能”反映的是原始社会末期哪种更替首领的制度?“天下为家”说明这种制度后来被什么制度取代了?

材料二 西周的诸侯国之间多有同宗共祖的宗亲关系或互通婚姻的姻亲关系,横向联系也较以前密切。

——张岂之主编《中国历史·先秦卷》

(2)根据材料指出,实行这一制度的依据是什么?这一制度起到了什么作用?

材料三 (秦始皇在咸阳宫举行的一次庆功宴上对群臣说)“天下共苦,战斗不休,以有诸侯”。

——《史记—秦始皇本纪》

(3)根据材料三,指出秦始皇认为“天下战争不断”的根源是什么?为此,秦始皇实行什么政治制度来管理地方?

材料四 如图是西汉初期中央和封国管辖那和人口数量图。

(4)材料四所反映的西汉初期中央面临这一问题,汉武帝是如何解决的?

(5)从以上的治国理政措施上,你能得出哪些认识?

23.阅读下列材料,回答问题。

材料一 华夏民族,非一族所成、太古以来,诸族错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形,后世所谓诸夏是也。

——摘自梁启超《饮冰室合集》

(1)根据材料一,概括华夏族形成的特点。

材料二 在秦汉统一多民族国家内,各民族有了很大的发展,民族间的交流呈现出明显的区域特征南方汉越在矛盾与冲突中交流和融合,西部贸易交流频繁,北方边境战争不断,民族的分化、重组与融合为中华民族的形成与发展产生了动力,并注入了新鲜血液。

——摘编自王文光《秦汉时期民族关系互动述论》

(2)根据材料二,指出秦汉时期民族间交流的特征;并结合所学知识,说说秦朝为“北方边境战争不断”而采取的措施。

材料三 观察下表

“今欲断诸北语,一从正音。其年三十已上,习性已久,容不可猝革,三十已下,见在朝廷之人,语音不听仍旧;若有故为,当加降融(降职罢免),各宜深戒!”——《资治通鉴》 鲜卑姓氏改为汉姓

鲜卑姓 改为汉姓 鲜卑姓 改为汉姓

拓跋 元 拔拔 长孙

丘穆陵 穆 贺赖 贺

步六孤 陆 独孤 刘

(3)材料三反映了哪一历史事件?根据材料二,概括其措施。

材料四 魏晋南北朝时期的民族融合,从方式上看,既有各族人民在友好交往中的相互影响,又有统治者的主动政策,还有在血与火的民族斗争中的附带同化。在内容上,汉族影响少数民族是主流,但少数民族在与汉族融合的同时,也带来了他们的优秀思想文化,如胡乐、胡舞、胡饼、尊重妇女的意识、胡汉之别观念的淡化等,给汉族文化输入了新鲜血液。

——摘编自朱绍侯《中国古代史》

(4)根据材料四,概括魏晋南北朝时期民族融合的特点。

材料五 这一民族大融合,虽然经历了长期的痛苦历程,但是由于汉族接受了新的成分,因此在经济上、文化上,不但没有衰落,而且比之前更加兴盛起来,中国历史上空前强盛的隋唐封建国家,就是在这种民族大交融的基础上形成发展起来的。

——王仲荦《魏晋南北朝史》

(5)根据材料五,概括“民族大融合”对中国历史发展的影响。

试卷第2页,共7页

1.D

【详解】结合所学内容可知,元谋县之所以被世人所知,是因为在元谋县发掘出了距今约170万年的故人类遗址,是我国境内目前已确认的最早古人类遗址,而非世界最早的古人类遗址,也不是距今约70万年,D项正确,排除AC项;穿孔骨针最早出现于山顶洞人遗址,排除B项。故选D项。

2.A

【详解】结合所学可知,北京人生活在距今约70万年至20万年的北京西南周口店地区,会使用火,并长时间保存火种,他们用火烧烤食物、驱赶野兽,照明、防寒,火的使用增强了人们适应自然的能力。故遗址中灰烬、烧石和烧骨最能证明“北京人已经学会了用火,还会长时间保存火种”。故A符合题意;关于远古时代的记述,含有主观因素,故B不符合题意;远古时代的神话传说,含有虚假性,故C不符合题意;历史学家的论文、著作,含有主观因素,故D不符合题意;故选A。

3.B

【详解】材料中的是人面鱼纹彩陶盆,属于半坡遗址。根据所学,半坡人,距今约6000千年,位于黄河流域的陕西西安,住着半地穴式圆形房屋,种植粟,会使用磨制石器、制作骨器、角器等。饲养猪、狗;打猎捕鱼,制作彩陶和乐器;会纺织、制衣。B项正确;材料反映的是黄河流域的半坡遗址,排除AD项;材料不能反映当时人们获取食物的主要方式,排除C项。故选B项。

4.B

【详解】根据所学可知,约公元前1600到公元前1046年是商朝时期,盘庚迁殷是发生在商朝的,B项正确;大禹治水是原始社会末期,不符合题意。排除A项;国人暴动发生在西周,不符合题意,排除C项;平王东迁发生在东周时期,不符合题意,排除D项。故选B项。

5.B

【详解】由材料“夏有禹,商有汤”“夏传子,家天下。四百载,迁夏社”“汤伐夏,国号商。六百载,至纣亡”及所学知识可知,这则《三字经》的内容涉及到大禹建立夏朝,启继承王位,商汤灭夏,伐纣灭商等历史事实,反映了夏商两朝的兴亡,B项正确;这则《三字经》的内容反映了夏商两朝的兴亡,没有体现尧舜禹禅让和春秋争霸的内容,排除A项、C项;材料内容反映了夏商两朝的兴亡,没有体现秦汉的更替,排除D项。故选B项。

【点睛】

6.B

【详解】根据“通过碳-14测年、考古地层学等方面的综合研究,二里头文化主体部分为夏文化已被大多数人所接受”可知历史研究需要通过不同的史料来证明,B项正确;“唯一”的说法过于夸张,排除A项;古代文献是证明夏朝存在的方式之一,排除C项;二里头文化反映了夏朝文明,而夏朝已经不属于原始社会文明,排除D项。故选B项。

7.C

【详解】根据“天子在政治上有最高的地位”“天子成为傀儡,依靠强大的诸侯”结合所学知识可知,表格反映的是王室衰微,诸侯争霸,C符合题意;ABD项表格没有体现,排除。故选择C。

8.D

【详解】根据所学可知,战国时期的兼并战争力图拓展疆域,使得大国吞并弱国,最终在公元前221年由秦国统一了六国,所以战争在客观上推动了国家由分裂逐步走向统一,D项正确,排除B项;春秋争霸战争是打着“尊王搜夷”的旗号,战国兼并战争却不再打着“尊王攘夷”的旗号,而是力图拓展疆域,排除A项;战国时期新兴的地主阶级势力增强,这一时期的战争不再是奴隶主之间的战争,排除C项。故选D项。

9.D

【详解】根据题干材料“始知李太守,伯禹亦不如”可知是指“李太守”治水的功绩胜过大禹,结合所学知识可知,战国时期,秦国蜀郡守李冰主持修建水利工程都江堰,解决岷江水患,使成都平原成为“天府之国”,D项正确;大禹治理黄河,三过家门而不入,排除A项;孔子创办私学,促进教育发展,排除B项;战国时期,奖励耕战,使秦国迅速强大,排除C项。故选D项。

10.A

【详解】本题考查的是秦朝的货币,根据课本所学,在秦统一全国以后统一货币为圆形方孔钱,所以正确的是A项,BCD是战国时期不同国家的货币。

11.D

【详解】根据图示a阶段,可知对应的是秦朝末年,秦朝末年由于秦朝的残暴统治和秦末的战乱,社会生产遭到严重的破坏,人口锐减。b阶段对应的是汉高祖至汉文帝时期,汉高祖推行休养生息政策,减轻农民负担,减轻农民的赋税,相应地减免徭役和兵役,使汉初的经济逐渐得以恢复和发展,社会局势稳定下来,人口迅速提升,综上所述,给我们最大的启示是重视民生,以民为本,才能促进社会发展,D项正确;题干只反映人口数量的下滑和提升,体现不出“大乱之后,必有大治”的信息,排除A项;题干反映不出“循环往复、科技进步”的信息,排除BC项。故选D项。

12.A

【详解】结合所学知识可知,文景时期,政治清明,经济发展,国力强盛,人民生活安定,史称“文景之治”。选项A符合题意;光武中兴 与东汉光武帝相关,B排除;贞观之治与唐太宗相关,C排除;康乾盛世与清朝康熙雍正乾隆相关,D排除。故选A。

13.D

【详解】根据材料“秦始皇‘不要人民读书’……汉武帝‘要人民只读一种书’”及所学可知,为了加强思想控制,秦始皇接受李斯的建议,发布焚书令,规定除政府外,民间只准留下有关医药、占卜和种植的书,其他书全部烧掉,以后再有谈论儒家诗书的都要判处死刑。他又把暗中批评他的一批儒生,在咸阳活埋,这就是秦始皇的“焚书坑儒”。汉武帝为了实现思想大一统,接纳了董仲舒的建议,“罢黜百家,独尊儒术”,大力推行儒学教育,设立专门教授儒家经典的太学,D项正确;为了解决王国问题,汉武帝采纳了主父偃的推恩令,排除A、B项;秦始皇在文化上统一文字,把小篆作为全国统一的文字,与题意不符,排除C项。故选D项。

14.C

【详解】结合所学知识可知,丝绸之路路线:长安出发—河西走廊—西域—中亚—西亚—最远到达欧洲。因此,“丝绸之路”的起点是西汉的长安,C项正确;秦朝的咸阳、 东汉的洛阳、 东汉的长安都与题干无关,排除ABD项。故选C项。

15.B

【详解】根据所学知识可知,张仲景是东汉末年著名的医学家。他搜集了许多民间药方,结合自己的实践经验,写成了《伤寒杂病论》,奠定中医治疗学基础。他医术高明,医德高尚,被称为“医圣”,B项正确;华佗擅长擅长针灸和外科手术,研制成全身麻醉药剂“麻沸散”,排除AD项;华佗医术高明,具有救死扶伤的精神,被人们誉为“神医”,排除C项。故选B项。

16.A

【详解】根据所学知识可知,张骞通西域后,佛教通过丝绸之路传入中国。东汉明帝时,西域的僧人运截佛经到洛阳,得到上层统治阶级的扶持,佛教逐步在社会上传播开来,A项正确;张角创立的是太平道,排除B项;东汉明帝时,西域的僧人运截佛经到洛阳,得到上层统治阶级的扶持,佛教逐步在社会上传播开来,排除C项;佛教产生于公元前6世纪的古印度,创始人是乔达摩 悉达多,我国土生土长的宗教是道教,排除D项。故选A项。

17.D

【详解】根据材料所给示意图可知,东汉末年,军阀割据,此时国家处于分裂局面。220年,曹操的儿子曹丕废掉汉献帝,自称皇帝,国号魏,定都洛阳;221年,刘备在成都称帝,国号汉,史称蜀;222年,孙权称王,国号吴。266年,司马炎建立西晋。280年,西晋灭吴,统一了全国。据此可知,示意图反映了统一趋势不断加强,D项正确;ABC概括不全面,排除。故选D项。

18.C

【详解】西晋统一后,统治集团迅速腐朽。由于第二代皇帝晋惠帝智力低下,无力治理国家,为争夺皇位,皇族内部爆发了“八王之乱”。八王之乱历时16年,西晋从此衰落。八王之乱是发生于中国西晋时期的一场统治集团内部争夺最高统治权的斗争为中国历史上最为严重的皇族内乱之一,造成西晋社会经济严重破坏,人民流离失所,王朝实力消耗殆尽,成为西晋衰落的直接原因,所以材料描述的是八王之乱,C项正确;国人暴动是西周而不是西晋,排除A项;宦官、外戚交替专权是在东汉中后期,排除B项;诸侯争霸是在春秋时期,排除D项。故选C项。

19.D

【详解】根据所学知识可知,①官渡之战发生于200年,②赤壁之战发生于208年,③淝水之战发生于383年,④巨鹿之战发生于公元前 208年 至 207年,按时间先后排序为④①②③,D项正确;而ABC项排序错误,排除ABC项。故选D项。

20.A

【详解】东汉末年至南朝末年北方人民为躲避战乱而大量南迁,这些南迁的人口给南方带来了先进的技术和丰富的劳动力,从而促进了江南地区的开发,A项正确;北方的人口迁移并没有结束北方战乱的局面,也不是加剧南北政权的对峙,排除BC项;人口大量南迁破坏的是南方的自然环境,而不是北方的,排除D项。故选A项。

21.(1)进步:铁制工具的使用,推动社会生产力水平的提高。

(2)联系:说明当时已推广牛耕技术,提高农业生产效益。

(3)变化:北京人使用打制石器,原始农耕时期使用磨制石(骨)器。商夏时期青铜工具开始使用、春秋战国时期铁制工具及牛耕的使用推广。结论:生产工具的改进是劳动人民长期生产经验总结的结果,是劳动人民智慧的结晶,社会生产力水平的不断提高推动社会的进步发展等等。

【详解】(1)进步:根据图一可知,鼓风冶铁的出现说明在农业生产领域出现了铁制农具,铁制农具的使用,推动社会生产力水平的提高。

(2)联系:根据图片可知,图二青铜牛鼻子上的圆环说明当时已推广牛耕技术,提高农业生产效益。

(3)变化:根据所学可知,可以从打制石器、磨制石器、青铜器、铁犁牛耕等角度进行分析即可。所以,北京人属于原始人类,他们制作和使用的是打制石器;原始农耕时期使用的是磨制石器、骨器等;夏商周时期使用的是铜器和青铜工具,春秋战国时期铁制农具及牛耕开始出现并得到推广。

结论:从新的劳动工具的出现和作用可知,生产工具的改进是劳动人民长期生产经验总结的结果,是劳动人民智慧的结晶,社会生产力水平的不断提高推动社会的进步发展等等。

22.(1)制度:禅让制。

制度:王位世袭制。

(2)依据:根据血缘关系远近和功劳大小。

作用:分封制保证了周王朝对地方的控制,稳定了政局,扩大了统治范围。

(3)根源:分封制。

制度:郡县制。

(4)措施:推恩令

(5)认识:中央对地方的控制不断加强;古代政策调整的目的在于维护统治者的利益。(言之有理即可)

【详解】(1)制度:根据所学可知,“天下为公,选贤任能”反映的是原始社会末期将部落联盟首领的位子传给贤德之人的制度,即禅让制。

制度:根据所学可知,“天下为家”指的是夏朝出现的世袭制,禹的儿子启在禹死后,继承了他的位子,以血缘关系世代继承的王位世袭制取代了禅让制。

(2)依据:根据材料可知,“西周的诸侯国之间多有同宗共祖的宗亲关系”说明分封制的依据是血缘关系;

作用:根据所学可知,周天子将宗亲、功臣等分封到各地建立诸侯国,以保证周王朝对地方的控制,同时稳定政局,扩大统治范围,因此,分封制的作用是保证了周王朝对地方的控制,稳定了政局,扩大了统治范围。

(3)根源:根据材料可知,“以有诸侯”指的是西周实行的分封制。

制度:根据所学可知,秦朝进一步废除西周原来的分封制,建立由中央直接统辖的郡县制。

(4)措施:根据材料可知,图表说明西汉时期诸侯王势力强大,汉武帝接受主父偃建议,颁布“推恩令”,使诸侯王势力和封地越来越小。

(5)认识:根据上述材料和问题可知,从作用上看,从西周分封制到秦朝郡县制,中央对地方的控制不断加强;从目的上看,古代政策的调整的目的在于维护统治者的利益等,言之有理即可。

23.(1)特点:华夏族由错居杂处的众多民族,在不断的交往、交流过程中逐渐融合而成或具有多元一体的特点。

(2)特征:秦汉时期的民族交融呈现出明显的不同区域不同的交流方式的特征。

措施:秦始皇派大将蒙恬北击匈奴,并修筑长城。

(3)事件:北魏孝文帝;

措施:官员在朝廷中必须说汉语,禁用鲜卑语或说汉话;改鲜卑族姓为汉姓。

(4)特点:在民族交融的方式上具有方式多样的特点;以汉化为主,汉族与少数民族相互学习。

(5)影响:民族交融使中华民族的经济和文化更加兴盛,为隋唐时期的繁荣奠定了基础。

【详解】(1)特点:根据材料可知,“非一族所成”“诸族错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形”说明华夏族由错居杂处的众多民族,在不断的交往、交流过程中逐渐融合而成或具有多元一体的特点。

(2) 特征:根据材料可知,“民族间的交流呈现出明显的区域特征,南方汉越在矛盾与冲突中交流和融合,西部贸易交流频繁,北方边境战争不断”说明秦汉时期的民族交融呈现出明显的不同区域不同的交流方式的特征。

措施:根据所学可知,“北方边境战争不断”指的是秦朝与匈奴之间的战争,秦始皇派大将蒙恬北击匈奴,并修筑长城。

(3)事件:根据材料“今欲断诸北语,一从正音”“鲜卑姓氏改为汉姓”是北魏孝文帝改革措施; 措施:根据材料可知,“今欲断诸北语,一从正音”指的是官员在朝廷中必须说汉语,禁用鲜卑语或说汉话的汉化措施;“鲜卑姓氏改为汉姓”体现了改汉姓的措施或改鲜卑族姓为汉姓。

(4)特点:根据材料可知,“从方式上看,既有各族人民在友好交往中的相互影响,又有统治者的主动政策,还有在血与火的民族斗争中的附带同化。”说明在民族交融的方式上具有方式多样的特点;“在内容上,汉族影响少数民族是主流,但少数民族在与汉族融合的同时,也带来了他们的优秀思想文化”说明在民族交融的内容上,以汉化为主,汉族与少数民族相互学习。

(5)影响:根据材料可知,“因此在经济上、文化上,不但没有衰落,而且比之前更加兴盛起来,中国历史上空前强盛的隋唐封建国家,就是在这种民族大交融的基础上形成发展起来的。”说明民族交融使中华民族的经济和文化更加兴盛,为隋唐时期的繁荣奠定了基础。

答案第6页,共7页

答案第7页,共7页

同课章节目录