生物人教版(2019)必修2 3.1DNA是主要的遗传物质课件(共46张ppt3份视频)

文档属性

| 名称 | 生物人教版(2019)必修2 3.1DNA是主要的遗传物质课件(共46张ppt3份视频) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 118.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-02-19 15:57:20 | ||

图片预览

文档简介

(共46张PPT)

第1节 DNA是主要的遗传物质

第3章 基因的本质

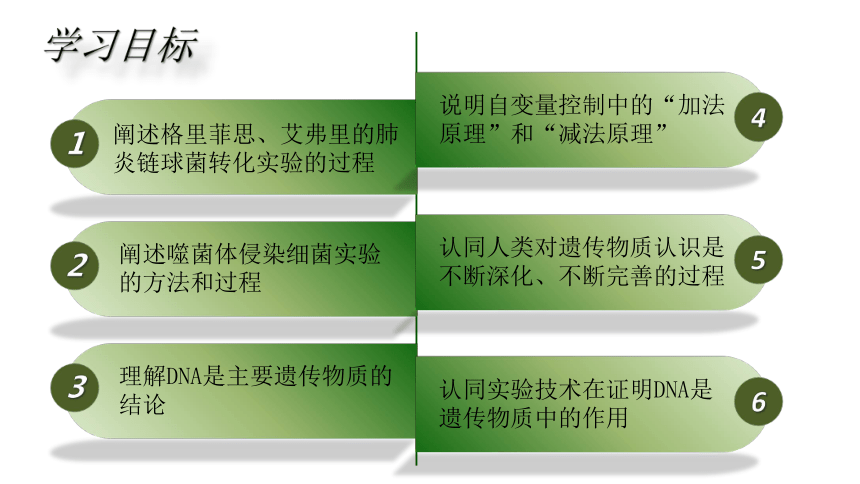

学习目标

1

阐述格里菲思、艾弗里的肺炎链球菌转化实验的过程

阐述噬菌体侵染细菌实验的方法和过程

2

说明自变量控制中的“加法原理”和“减法原理”

4

理解DNA是主要遗传物质的结论

3

认同人类对遗传物质认识是不断深化、不断完善的过程

5

认同实验技术在证明DNA是遗传物质中的作用

6

对遗传物质的早期推测

生物的遗传物质

目录

contents

01

03

04

噬菌体侵染细菌的实验

肺炎链球菌的转化实验

02

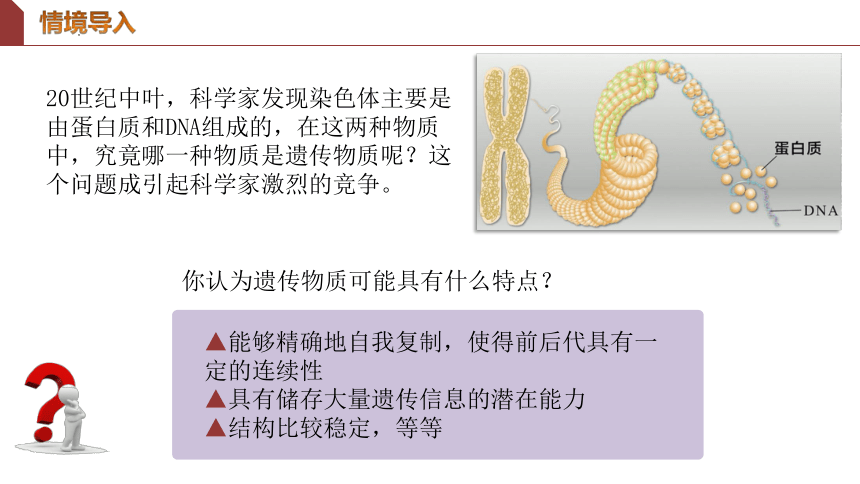

20世纪中叶,科学家发现染色体主要是由蛋白质和DNA组成的,在这两种物质中,究竟哪一种物质是遗传物质呢?这个问题成引起科学家激烈的竞争。

你认为遗传物质可能具有什么特点?

情境导入

▲能够精确地自我复制,使得前后代具有一定的连续性

▲具有储存大量遗传信息的潜在能力

▲结构比较稳定,等等

情境导入

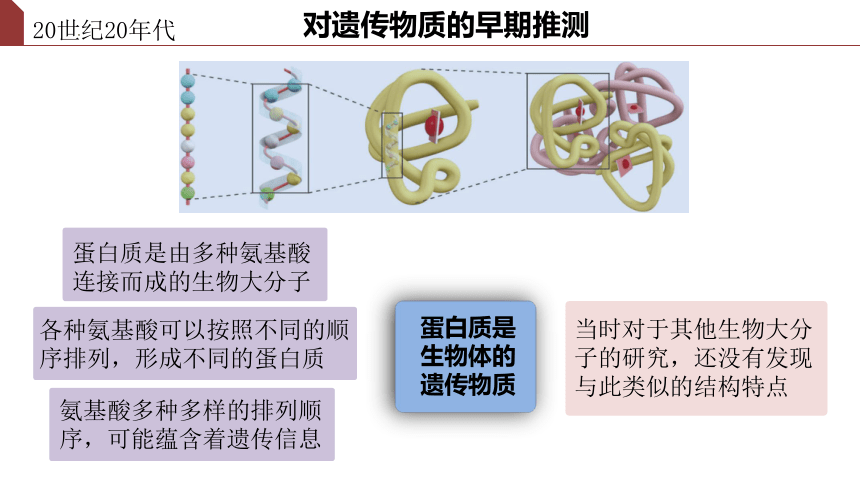

对遗传物质的早期推测

蛋白质是生物体的遗传物质

20世纪20年代

蛋白质是由多种氨基酸连接而成的生物大分子

各种氨基酸可以按照不同的顺序排列,形成不同的蛋白质

氨基酸多种多样的排列顺序,可能蕴含着遗传信息

当时对于其他生物大分子的研究,还没有发现与此类似的结构特点

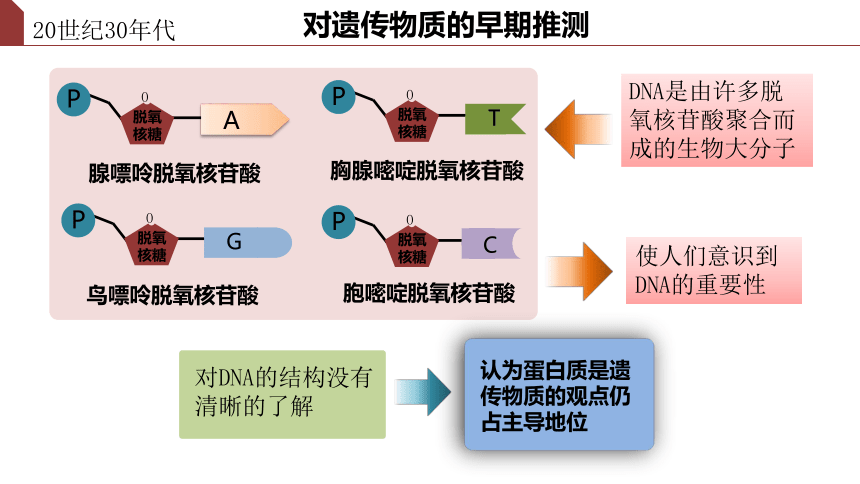

对遗传物质的早期推测

20世纪30年代

A

O

脱氧核糖

P

腺嘌呤脱氧核苷酸

O

脱氧核糖

P

G

鸟嘌呤脱氧核苷酸

O

脱氧核糖

P

C

胞嘧啶脱氧核苷酸

O

脱氧核糖

P

T

胸腺嘧啶脱氧核苷酸

DNA是由许多脱氧核苷酸聚合而成的生物大分子

对DNA的结构没有清晰的了解

认为蛋白质是遗传物质的观点仍占主导地位

使人们意识到DNA的重要性

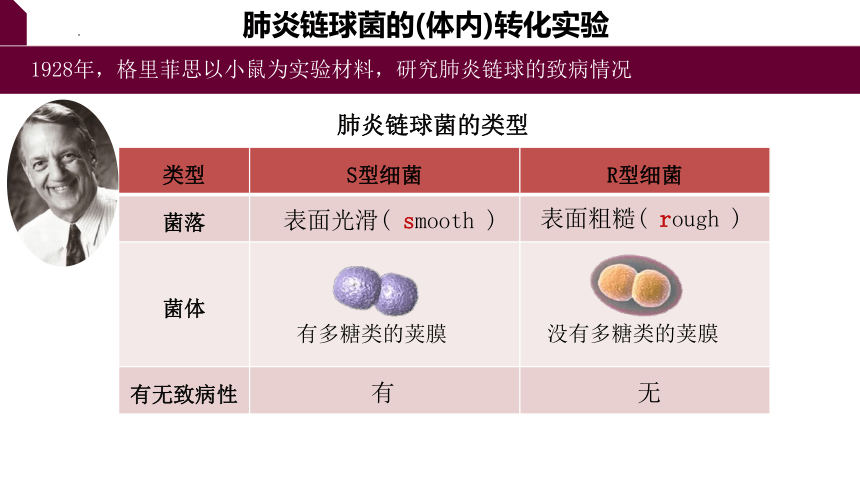

肺炎链球菌的(体内)转化实验

1928年,格里菲思以小鼠为实验材料,研究肺炎链球的致病情况

类型 S型细菌 R型细菌

菌落

菌体

有无致病性

表面光滑( smooth )

有

无

表面粗糙( rough )

没有多糖类的荚膜

有多糖类的荚膜

肺炎链球菌的类型

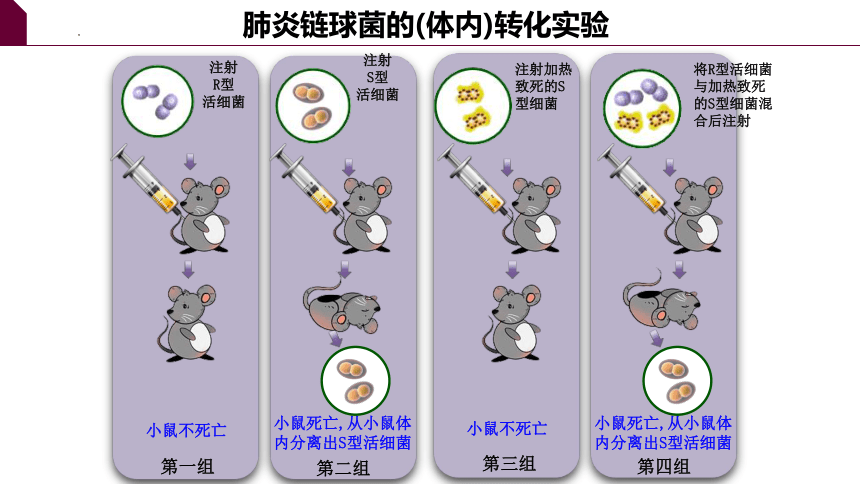

小鼠不死亡

第一组

小鼠死亡,从小鼠体内分离出S型活细菌

第二组

小鼠不死亡

第三组

小鼠死亡,从小鼠体内分离出S型活细菌

第四组

肺炎链球菌的(体内)转化实验

注射

R型

活细菌

注射

S型

活细菌

注射加热致死的S型细菌

将R型活细菌与加热致死的S型细菌混合后注射

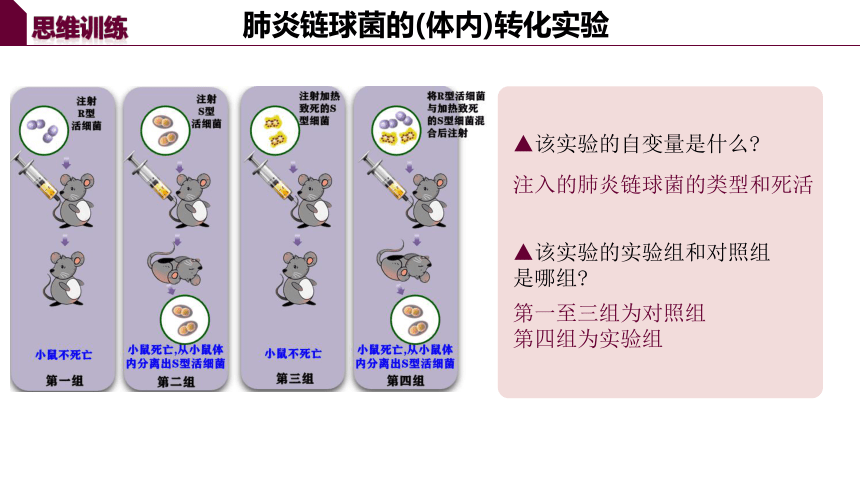

肺炎链球菌的(体内)转化实验

第一至三组为对照组

第四组为实验组

注入的肺炎链球菌的类型和死活

▲该实验的实验组和对照组是哪组

▲该实验的自变量是什么

思维训练

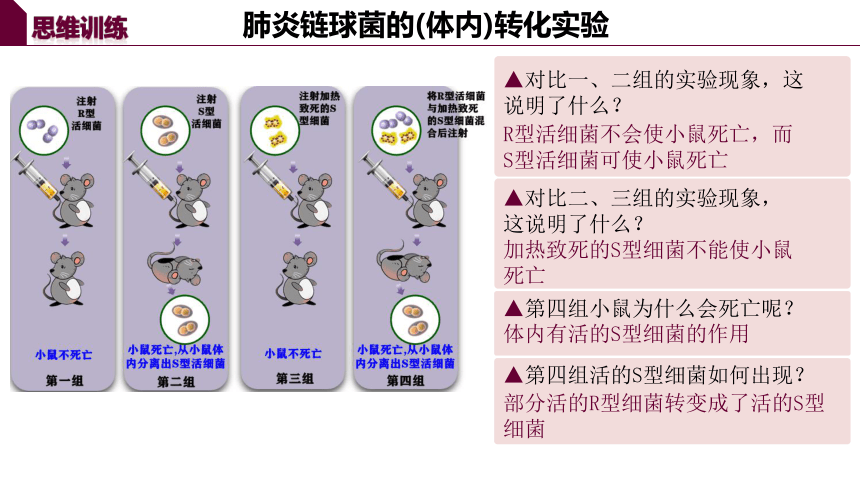

肺炎链球菌的(体内)转化实验

▲第四组小鼠为什么会死亡呢?

R型活细菌不会使小鼠死亡,而S型活细菌可使小鼠死亡

▲对比一、二组的实验现象,这说明了什么?

体内有活的S型细菌的作用

▲第四组活的S型细菌如何出现?

部分活的R型细菌转变成了活的S型细菌

▲对比二、三组的实验现象,这说明了什么?

加热致死的S型细菌不能使小鼠死亡

思维训练

肺炎链球菌的(体内)转化实验

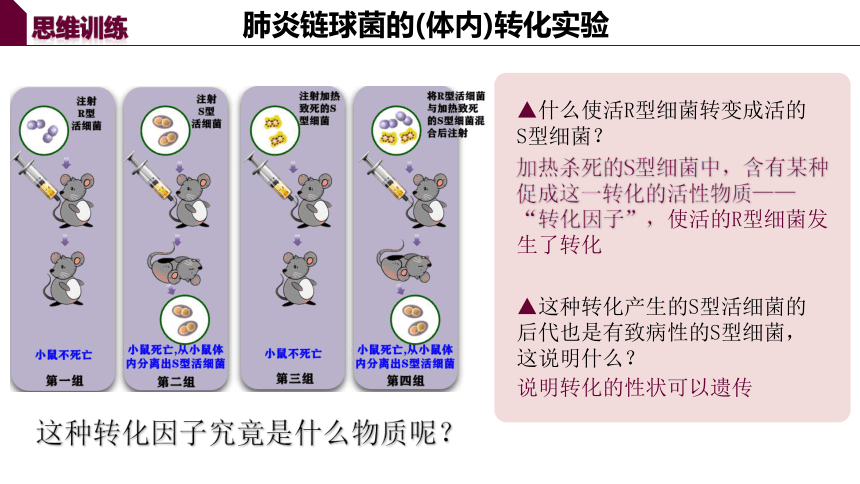

▲什么使活R型细菌转变成活的S型细菌?

加热杀死的S型细菌中,含有某种促成这一转化的活性物质——“转化因子”,使活的R型细菌发生了转化

这种转化因子究竟是什么物质呢?

▲这种转化产生的S型活细菌的后代也是有致病性的S型细菌,这说明什么?

说明转化的性状可以遗传

思维训练

肺炎链球菌的(体外)转化实验

20世纪40年代,艾弗里和他的同事

消化糖的酶

破碎加热致死的S型细菌

有机试剂

去除部分蛋白质、脂类等

去除分解糖类的酶

有机试剂

分解糖类物质

▲实验的设计思路是什么?

用酶解法分别去除细胞提取物中各种成分后,观察能否将R型细菌转化

肺炎链球菌的(体外)转化实验

有R型细菌的培养液

S型细菌的细胞提取液

第一组

+

有R型细菌的培养液

S型细菌的细胞提取液

第二至四组

+

混合

混合

有R型细菌的培养液

S型细菌的细胞提取液

第五组

+

混合

DNA酶

蛋白酶(或RNA酶、酯酶)

肺炎链球菌的(体外)转化实验

▲第一组的实验结果说明什么?

说明S型细菌的细胞提取物中含有转化因子

▲实验中加入的蛋白酶、RNA酶和酯酶的作用是什么?

分别除去S型细菌细胞提取物中的蛋白质、RNA和酯类物质,以明确这些物质是不是转化因子

只长R型细菌

S型细菌

R型细菌

S型细菌

R型细菌

肺炎链球菌的(体外)转化实验

▲第一至第四组的实验结果为什么既有R型细菌,又有S型细菌?

S型细菌中的转化因子只能使部分R型细菌发生转化

▲第五组用DNA酶处理S型细菌的细胞提取物之后再与R型活细菌混合培养,为什么培养皿中只有R型细菌?

DNA酶能水解DNA,从而破坏了DNA分子的结构稳定,使其丧失转化功能

有R型细菌的培养液

S型细菌的细胞提取液

第一组

+

有R型细菌的培养液

S型细菌的细胞提取液

第二至四组

+

混合

混合

有R型细菌的培养液

S型细菌的细胞提取液

第五组

+

混合

DNA酶

蛋白酶(或RNA酶、酯酶)

只长R型细菌

S型细菌

R型细菌

S型细菌

R型细菌

肺炎链球菌的(体外)转化实验

据此分析艾弗里的体外转化实验的结论是什么?

DNA才是使R型细菌产生稳定遗传变化的物质

有R型细菌的培养液

S型细菌的细胞提取液

第一组

+

有R型细菌的培养液

S型细菌的细胞提取液

第二至四组

+

混合

混合

有R型细菌的培养液

S型细菌的细胞提取液

第五组

+

混合

DNA酶

蛋白酶(或RNA酶、酯酶)

只长R型细菌

S型细菌

R型细菌

S型细菌

R型细菌

肺炎链球菌的转化实验

核心探究

转化实质:肺炎链球菌转化的实质是S型细菌的DNA片段整合到R型细菌的DNA中,使受体细胞获得了新的遗传信息,即发生了基因重组,从而使R型细菌转化为S型细菌。

一般情况下,转化率很低,只有极少数R型细菌被S型细菌的DNA侵入并发生转化,培养基中(或小鼠体内)的大量S型细菌大多是由转化后的S型细菌繁殖而来的。

▲转化实质是什么?培养基中(或小鼠体内)的S型细菌都是由R型细菌转化而来吗?

▲艾弗里的体外转化实验中导致R型细菌转化为S型细菌的遗传物质、原料、能量分别由哪方提供?

实现转化时遗传物质来自S型细菌,原料和能量均来自R型细菌。转化实质为基因重组。

肺炎链球菌的转化实验

核心探究

▲加热会使蛋白质变性失活,这种失活是不可逆的。由于蛋白质失活,酶等生命体系失去其相应功能,细菌死亡。

▲加热时,DNA的结构也会被破坏,但当温度降低到55 ℃左右时,DNA的结构会恢复,进而恢复活性。

格里菲思的体内转化实验中“加热”是否已导致DNA和蛋白质变性?请说明理由。

自变量控制中的"加法原理”和“减法原理”

▲与常态比较,人为增加某种影响因素的称为“加法原理”

▲与常态比较,人为去除某种影响因素的称为“减法原理”

▲例如:

艾弗里的肺炎链球菌转化实验

▲例如:

"比较过氧化氢在不同条件下的分解"的实验

与对照组相比,实验组分别作加温、滴加FeCl;溶液、滴加肝脏研磨液的处理,就利用了“加法原理"

每个实验组特异性地去除了一

种物质,从而鉴定出DNA是遗传物质,就利用了“减法原理”

科学方法

1.S型细菌的DNA可使小鼠死亡。( )

2.艾弗里实验中自变量的控制采取了减法原理。( )

3.格里菲思的实验结果没有具体证明哪一种物质是遗传物质。( )

4.艾弗里的实验证明转化因子是DNA。( )

×

正误判断

√

√

√

典例分析

[典例1]肺炎链球菌转化实验是证实DNA作为遗传物质的最早证据,下列相关叙述正确的是( )

A.肺炎链球菌是导致人患败血症的病原体

B.肺炎链球菌的体内转化实验证明了DNA是肺炎链球菌的遗传物质

C.肺炎链球菌的体外转化实验证明了DNA是肺炎链球菌的遗传物质

D.粗糙型(R)菌株是唯一能够引起败血症或肺炎的菌株

C

肺炎链球菌是导致小鼠患败血症的病原体,A错误;肺炎链球菌的体内转化实验证明S型细菌中含有某种转化因子将无毒性的R型活细菌转化为有毒性的S型活细菌,B错误;肺炎链球菌的体外转化实验证明了DNA是肺炎链球菌的遗传物质,C正确;光滑型(S)菌株是引起败血症或肺炎的菌株,D错误。

解析:

肺炎链球菌的转化实验

一些科学家质疑的主要是转化因子究竟是DNA还是和DNA混在一起的少量蛋白质。他们选择质疑,既与“细胞提取物不够纯”的实际情况有关。

还与当时科学界深信蛋白质是遗传物质密不可分。

艾弗里的结论一经发表就引发质疑

有没有更好的材料、更好的方法能够将DNA和蛋白质分开,单独去观察它们的作用呢?

噬菌体侵染细菌的实验

▲实验材料:

▲实验者:

T2噬菌体和大肠杆菌

赫尔希和蔡斯

▲ 生活方式:

一种专门寄生在大肠杆菌体内

T2噬菌体

▲ 增殖特点:

T2噬菌体侵染大肠杆菌后,就会在自身遗传物质的作用下,利用大肠杆菌体内的物质来合成自身的组成成分,进行大量增殖。当噬菌体增殖到一定数量后,大肠杆菌裂解,释放出大量的噬菌体。

T2噬菌体的结构模式图

DNA

蛋白质

头部

尾部

噬菌体侵染细菌的实验

哪一种物质进入了大肠杆菌体内

DNA和蛋白质不能直接看到,怎么办

在T2噬菌体的化学组成中, 60%是蛋白质,40%是DNA。对蛋白质和DNA的进一步分析表明:

硫仅存在于蛋白质分子中

磷仅存在于DNA分子中

▲实验方法:

放射性同位素标记技术

C、H、O、N、P

C、H、O、N、S等

32P

35S

能否用14C和3H标记噬菌体

噬菌体侵染细菌的实验

35S

32P

35S

第一步:分别标记大肠杆菌

大肠杆菌+含35S的培养基→ 含35S的大肠杆菌

大肠杆菌+含32P的培养基→ 含32P的大肠杆菌

第二步:分别标记噬菌体

噬菌体+含35S的大肠杆菌→ 含35S的噬菌体

噬菌体+含32P的大肠杆菌→ 含32P的噬菌体

32P

如何标记噬菌体

噬菌体侵染细菌的实验

噬菌体侵染细菌的实验

▲离心的目的是让上清液中析出质量较轻的T2噬菌体颗粒,而离心管的沉淀物中留下被侵染的大肠杆菌。

▲用标记的噬菌体侵染大肠杆菌时,需要短时间保温,然后搅拌、离心。

▲搅拌的目的是使吸附在细菌上的噬菌体与细菌分离。

搅拌的目的是什么

离心的目的是什么

噬菌体侵染细菌的实验

▲放射性同位素在试管中的分布情况表明:

▲子代噬菌体的标记情况表明:

噬菌体侵染细菌时,DNA进入细菌的细胞中,而蛋白质外壳仍留在细胞外。

▲实验结论:

子代噬菌体的各种性状,是通过亲代的DNA遗传的。

DNA才是噬菌体的遗传物质。

噬菌体侵染细菌的实验

搅拌不充分,有少量含35S的噬菌体蛋白质外壳吸附在细菌表面,随细菌离心到沉淀物中。

用35S标记的噬菌体侵染大肠杆菌时,发现沉淀物中也有少量放射性,可能是什么原因造成的?

用32P标记的噬菌体侵染大肠杆菌时,发现上清液中放射性也较高,可能是什么原因造成的?

▲保温时间过短,部分噬菌体没有侵染到大肠杆菌细胞内,经离心后分布于上清液中。

▲保温时间过长,噬菌体在大肠杆菌内增殖后释放出子代,经离心后分布于上清液中。

噬菌体侵染细菌的实验

比较肺炎链球菌体外转化实验和噬菌体侵染细菌实验

归纳总结

项目 肺炎链球菌体外转化实验 噬菌体侵染细菌实验

设计思路 处理方法

检测方式

结论

酶解法:将细胞提取物分别用蛋白酶、酯酶、DNA酶、RNA酶等处理后再与R型细菌混合培养

同位素标记法:分别用同位素35S、32P标记噬菌体蛋白质和DNA

观察菌落类型

检测放射性同位素存在位置

设法将DNA与其他物质分开,单独、直接地研究它们各自不同的遗传功能

证明DNA是遗传物质,而蛋白质不是遗传物质

证明DNA是遗传物质,但不能直接证明蛋白质不是遗传物质

作为遗传物质必须具备的特点

▲噬菌体侵染细菌的实验中,在细菌细胞内合成子代噬菌体的蛋白质外壳

DNA分子结构具有相对稳定性

▲肺炎双球菌转化实验中,对S菌加热处理,蛋白质失活,DNA仍具有生物活性

▲肺炎双球菌转化实验中, R型细菌可以转化生成S型细菌

DNA能够产生可遗传的变异

▲噬菌体侵染细菌的实验中,在细菌细胞内合成子代噬菌体的DNA分子

DNA能够自我复制,使亲子代保持一定的连续性

DNA能够指导蛋白质的合成 ,进而控制生物的性状

证明DNA是遗传物质的实验

1.艾弗里与赫尔希等人选用细菌或病毒作为实验材料,以细菌或病毒作为实验材科具有哪些优点

思考讨论

(1)个体很小,结构简单,细菌是单细胞生物,病毒无细胞结构,只有核酸和蛋白质外壳。易于观察因遗传物质改变导致的结构和功能的变化。

(2)繁殖快,细菌20~30 min就可繁殖一代,病毒短时间内可大量繁殖。

2.从控制自变量的角度,艾弗里实验的基本思路是什么 在实际操作过程中最大的困难是什么

从控制自变量的角度,艾弗里在每个实验组中特异性地去除了一-种物质,然后观察在没有这种物质的情况下,实验结果会有什么变化。最大的困难是,如何彻底去除细胞中含有的某种物质(如糖类、脂质、蛋白质等)。

证明DNA是遗传物质的实验

3.艾弗里和赫尔希等人都分别采用了哪些技术手段来实现他们的实验设计 这对于你认识科学与技术之间的相互关系有什么启示

思考讨论

艾弗里采用的主要技术手段有细菌的培养技术、物质的提纯和鉴定技术等。赫尔希采用的主要技术手段有噬菌体的培养技术、同位素标记技术,以及物质的提取和分离技术等。科学成果的取得必须有技术手段作保证,技术的发展需要以科学原理为基础,因此,科学与技术是相互支持、相互促进的。

5.噬菌体侵染细菌实验比肺炎链球菌转化实验更具有说服力。( )

6.T2 噬菌体是一种专门寄生在大肠杆菌体内的病毒。( )

7.分别用含有放射性同位素35S和放射性同位素32P的培养基培养噬菌体。( )

8.离心管的沉淀物中主要是被侵染的大肠杆菌。( )

×

正误判断

√

√

√

典例分析

[典例2]以含(NH4)SO4、KHPO4的培养基培养大肠杆菌,再向大肠杆菌培养液中接种32P标记的T2噬菌体(S元素为32S),一段时间后,检测子代噬菌体的放射性及S、P元素,下表中对结果的预测,最可能发生的是( )

D

大肠杆菌中含有35S标记的氨基酸和含31P的脱氧核苷酸,噬菌体的DNA被32P标记,侵染细菌时,蛋白质外壳不进入细菌,只有DNA进入,并以噬菌体DNA为模板,利用大肠杆菌提供的脱氧核苷酸,进行复制,合成子代噬菌体的DNA,子代噬菌体少数含32P,多数含31P;同时利用大肠杆菌提供的氨基酸,合成噬菌体的蛋白质外壳,子代噬菌体全部含有35S。

解析:

选项 放射性 S元素 P元素

A 全部无 全部32S 全部31P

B 全部有 全部35S 多数32P,少数31P

C 少数有 全部32S 少数32P,多数32P

D 全部有 全部35S 少数32P,多数31P

生物的遗传物质

只有DNA是遗传物质吗

有些病毒不含有DNA,只含有蛋白质和RNA。

如烟草花叶病毒

蛋白质

RNA

烟草花叶病毒的示意图(上)和电镜照片(下)

生物的遗传物质

请设计实验探究烟草花叶病毒的遗传物质?

分离

感染

烟草

感染

烟草

实验

结果

出现病斑

不出现病斑

实验

结果

蛋白质

从烟草花叶病毒中提取的蛋白质,不能使烟草感染病毒,但是,从这些病毒中提取的RNA,却能使烟草感染病毒

实验结论:

烟草花叶病毒的遗传物质是RNA

RNA

生物的遗传物质

因为绝大多数生物的遗传物质是DNA,所以说DNA是主要的遗传物质

生物类型 所含核酸 遗传物质 举例

细胞生物 真核生物 DNA和RNA DNA 动物、植物、真菌

原核生物 DNA 细菌

非细胞生物 DNA病毒 仅有DNA DNA T2噬菌体、乙肝病毒

RNA病毒 仅有RNA RNA 烟草花叶病毒、HIV病毒

9.DNA是所有生物的遗传物质( )

10.酵母菌的遗传物质主要是DNA( )

11.病毒的遗传物质是DNA或RNA( )

12.艾滋病病毒的遗传物质是DNA或RNA( )

×

正误判断

√

×

×

典例分析

[典例3]下列关于遗传物质的说法,错误的是( )

①真核生物的遗传物质是DNA ②原核生物的遗传物质是RNA ③细胞核中的遗传物质是DNA ④细胞质中的遗传物质是RNA ⑤甲型H1N1流感病毒的遗传物质是DNA或RNA

A.①②③ B.②③④

C.②④⑤ D.③④⑤

C

细胞生物无论是真核生物还是原核生物,遗传物质都是DNA,①正确、②错误;凡是有细胞结构的生物,无论是细胞核中还是细胞质中,遗传物质都是DNA,③正确、④错误;甲型H1N1流感病毒是RNA病毒,遗传物质是RNA,⑤错误。

解析:

学习小结

肺炎链球菌的转化实验

早期推测

DNA是主要的遗传物质

艾弗里

噬菌体侵染细菌的实验

格里菲思

蛋白质是遗传物质的观点占主导地位

赫尔希和蔡斯

1.赫尔希和蔡斯完成的噬菌体侵染细菌的实验进一步证实了DNA是遗传物质。这项实验获得成功的原因之一是噬菌体( )

A.侵染大肠杆菌后会裂解宿主细胞

B.只将其DNA注入大肠杆菌细胞中

C.DNA可用15N同位素标记

D.蛋白质可用32P放射性同位素标记

习题巩固

噬菌体侵染大肠杆菌后会裂解宿主细胞,但这并不是实验成功的原因,A错误;噬菌体侵染细菌的过程中实现了DNA和蛋白质的完全分离,这样可以单独地研究二者的功能,B正确;DNA和蛋白质外壳都含有N元素,因此不能用15N标记DNA,C错误;蛋白质外壳不含P元素,不能用32P标记蛋白质外壳,D错误。

解析:

B

2.将S型肺炎链球菌的DNA与R型肺炎链球菌混合,注射到小鼠体内,两种细菌的含量变化过程如图所示。下列相关叙述正确的是( )

A.图中开始R型肺炎链球菌数量下降是因为R型细菌正在转化成S型细菌

B.S型肺炎链球菌的出现说明了DNA是“转化因子”

C.由R型细菌转化而来的S型细菌的后代仍是R型细菌

D.图中后期出现的大量S型细菌是由R型细菌直接转化而来的

习题巩固

图中开始R型细菌数量下降主要是因为小鼠的免疫系统正在清除R型细菌,A错误;由R型细菌转化而来的S型细菌的后代为S型细菌,C错误;图中后期出现的大量S型细菌,是由R型细菌转化产生的S型细菌进行繁殖后得到的,D错误。

解析:

B

生 物 / 基 因 本 质 / D N A

第1节 DNA是主要的遗传物质

第3章 基因的本质

学习目标

1

阐述格里菲思、艾弗里的肺炎链球菌转化实验的过程

阐述噬菌体侵染细菌实验的方法和过程

2

说明自变量控制中的“加法原理”和“减法原理”

4

理解DNA是主要遗传物质的结论

3

认同人类对遗传物质认识是不断深化、不断完善的过程

5

认同实验技术在证明DNA是遗传物质中的作用

6

对遗传物质的早期推测

生物的遗传物质

目录

contents

01

03

04

噬菌体侵染细菌的实验

肺炎链球菌的转化实验

02

20世纪中叶,科学家发现染色体主要是由蛋白质和DNA组成的,在这两种物质中,究竟哪一种物质是遗传物质呢?这个问题成引起科学家激烈的竞争。

你认为遗传物质可能具有什么特点?

情境导入

▲能够精确地自我复制,使得前后代具有一定的连续性

▲具有储存大量遗传信息的潜在能力

▲结构比较稳定,等等

情境导入

对遗传物质的早期推测

蛋白质是生物体的遗传物质

20世纪20年代

蛋白质是由多种氨基酸连接而成的生物大分子

各种氨基酸可以按照不同的顺序排列,形成不同的蛋白质

氨基酸多种多样的排列顺序,可能蕴含着遗传信息

当时对于其他生物大分子的研究,还没有发现与此类似的结构特点

对遗传物质的早期推测

20世纪30年代

A

O

脱氧核糖

P

腺嘌呤脱氧核苷酸

O

脱氧核糖

P

G

鸟嘌呤脱氧核苷酸

O

脱氧核糖

P

C

胞嘧啶脱氧核苷酸

O

脱氧核糖

P

T

胸腺嘧啶脱氧核苷酸

DNA是由许多脱氧核苷酸聚合而成的生物大分子

对DNA的结构没有清晰的了解

认为蛋白质是遗传物质的观点仍占主导地位

使人们意识到DNA的重要性

肺炎链球菌的(体内)转化实验

1928年,格里菲思以小鼠为实验材料,研究肺炎链球的致病情况

类型 S型细菌 R型细菌

菌落

菌体

有无致病性

表面光滑( smooth )

有

无

表面粗糙( rough )

没有多糖类的荚膜

有多糖类的荚膜

肺炎链球菌的类型

小鼠不死亡

第一组

小鼠死亡,从小鼠体内分离出S型活细菌

第二组

小鼠不死亡

第三组

小鼠死亡,从小鼠体内分离出S型活细菌

第四组

肺炎链球菌的(体内)转化实验

注射

R型

活细菌

注射

S型

活细菌

注射加热致死的S型细菌

将R型活细菌与加热致死的S型细菌混合后注射

肺炎链球菌的(体内)转化实验

第一至三组为对照组

第四组为实验组

注入的肺炎链球菌的类型和死活

▲该实验的实验组和对照组是哪组

▲该实验的自变量是什么

思维训练

肺炎链球菌的(体内)转化实验

▲第四组小鼠为什么会死亡呢?

R型活细菌不会使小鼠死亡,而S型活细菌可使小鼠死亡

▲对比一、二组的实验现象,这说明了什么?

体内有活的S型细菌的作用

▲第四组活的S型细菌如何出现?

部分活的R型细菌转变成了活的S型细菌

▲对比二、三组的实验现象,这说明了什么?

加热致死的S型细菌不能使小鼠死亡

思维训练

肺炎链球菌的(体内)转化实验

▲什么使活R型细菌转变成活的S型细菌?

加热杀死的S型细菌中,含有某种促成这一转化的活性物质——“转化因子”,使活的R型细菌发生了转化

这种转化因子究竟是什么物质呢?

▲这种转化产生的S型活细菌的后代也是有致病性的S型细菌,这说明什么?

说明转化的性状可以遗传

思维训练

肺炎链球菌的(体外)转化实验

20世纪40年代,艾弗里和他的同事

消化糖的酶

破碎加热致死的S型细菌

有机试剂

去除部分蛋白质、脂类等

去除分解糖类的酶

有机试剂

分解糖类物质

▲实验的设计思路是什么?

用酶解法分别去除细胞提取物中各种成分后,观察能否将R型细菌转化

肺炎链球菌的(体外)转化实验

有R型细菌的培养液

S型细菌的细胞提取液

第一组

+

有R型细菌的培养液

S型细菌的细胞提取液

第二至四组

+

混合

混合

有R型细菌的培养液

S型细菌的细胞提取液

第五组

+

混合

DNA酶

蛋白酶(或RNA酶、酯酶)

肺炎链球菌的(体外)转化实验

▲第一组的实验结果说明什么?

说明S型细菌的细胞提取物中含有转化因子

▲实验中加入的蛋白酶、RNA酶和酯酶的作用是什么?

分别除去S型细菌细胞提取物中的蛋白质、RNA和酯类物质,以明确这些物质是不是转化因子

只长R型细菌

S型细菌

R型细菌

S型细菌

R型细菌

肺炎链球菌的(体外)转化实验

▲第一至第四组的实验结果为什么既有R型细菌,又有S型细菌?

S型细菌中的转化因子只能使部分R型细菌发生转化

▲第五组用DNA酶处理S型细菌的细胞提取物之后再与R型活细菌混合培养,为什么培养皿中只有R型细菌?

DNA酶能水解DNA,从而破坏了DNA分子的结构稳定,使其丧失转化功能

有R型细菌的培养液

S型细菌的细胞提取液

第一组

+

有R型细菌的培养液

S型细菌的细胞提取液

第二至四组

+

混合

混合

有R型细菌的培养液

S型细菌的细胞提取液

第五组

+

混合

DNA酶

蛋白酶(或RNA酶、酯酶)

只长R型细菌

S型细菌

R型细菌

S型细菌

R型细菌

肺炎链球菌的(体外)转化实验

据此分析艾弗里的体外转化实验的结论是什么?

DNA才是使R型细菌产生稳定遗传变化的物质

有R型细菌的培养液

S型细菌的细胞提取液

第一组

+

有R型细菌的培养液

S型细菌的细胞提取液

第二至四组

+

混合

混合

有R型细菌的培养液

S型细菌的细胞提取液

第五组

+

混合

DNA酶

蛋白酶(或RNA酶、酯酶)

只长R型细菌

S型细菌

R型细菌

S型细菌

R型细菌

肺炎链球菌的转化实验

核心探究

转化实质:肺炎链球菌转化的实质是S型细菌的DNA片段整合到R型细菌的DNA中,使受体细胞获得了新的遗传信息,即发生了基因重组,从而使R型细菌转化为S型细菌。

一般情况下,转化率很低,只有极少数R型细菌被S型细菌的DNA侵入并发生转化,培养基中(或小鼠体内)的大量S型细菌大多是由转化后的S型细菌繁殖而来的。

▲转化实质是什么?培养基中(或小鼠体内)的S型细菌都是由R型细菌转化而来吗?

▲艾弗里的体外转化实验中导致R型细菌转化为S型细菌的遗传物质、原料、能量分别由哪方提供?

实现转化时遗传物质来自S型细菌,原料和能量均来自R型细菌。转化实质为基因重组。

肺炎链球菌的转化实验

核心探究

▲加热会使蛋白质变性失活,这种失活是不可逆的。由于蛋白质失活,酶等生命体系失去其相应功能,细菌死亡。

▲加热时,DNA的结构也会被破坏,但当温度降低到55 ℃左右时,DNA的结构会恢复,进而恢复活性。

格里菲思的体内转化实验中“加热”是否已导致DNA和蛋白质变性?请说明理由。

自变量控制中的"加法原理”和“减法原理”

▲与常态比较,人为增加某种影响因素的称为“加法原理”

▲与常态比较,人为去除某种影响因素的称为“减法原理”

▲例如:

艾弗里的肺炎链球菌转化实验

▲例如:

"比较过氧化氢在不同条件下的分解"的实验

与对照组相比,实验组分别作加温、滴加FeCl;溶液、滴加肝脏研磨液的处理,就利用了“加法原理"

每个实验组特异性地去除了一

种物质,从而鉴定出DNA是遗传物质,就利用了“减法原理”

科学方法

1.S型细菌的DNA可使小鼠死亡。( )

2.艾弗里实验中自变量的控制采取了减法原理。( )

3.格里菲思的实验结果没有具体证明哪一种物质是遗传物质。( )

4.艾弗里的实验证明转化因子是DNA。( )

×

正误判断

√

√

√

典例分析

[典例1]肺炎链球菌转化实验是证实DNA作为遗传物质的最早证据,下列相关叙述正确的是( )

A.肺炎链球菌是导致人患败血症的病原体

B.肺炎链球菌的体内转化实验证明了DNA是肺炎链球菌的遗传物质

C.肺炎链球菌的体外转化实验证明了DNA是肺炎链球菌的遗传物质

D.粗糙型(R)菌株是唯一能够引起败血症或肺炎的菌株

C

肺炎链球菌是导致小鼠患败血症的病原体,A错误;肺炎链球菌的体内转化实验证明S型细菌中含有某种转化因子将无毒性的R型活细菌转化为有毒性的S型活细菌,B错误;肺炎链球菌的体外转化实验证明了DNA是肺炎链球菌的遗传物质,C正确;光滑型(S)菌株是引起败血症或肺炎的菌株,D错误。

解析:

肺炎链球菌的转化实验

一些科学家质疑的主要是转化因子究竟是DNA还是和DNA混在一起的少量蛋白质。他们选择质疑,既与“细胞提取物不够纯”的实际情况有关。

还与当时科学界深信蛋白质是遗传物质密不可分。

艾弗里的结论一经发表就引发质疑

有没有更好的材料、更好的方法能够将DNA和蛋白质分开,单独去观察它们的作用呢?

噬菌体侵染细菌的实验

▲实验材料:

▲实验者:

T2噬菌体和大肠杆菌

赫尔希和蔡斯

▲ 生活方式:

一种专门寄生在大肠杆菌体内

T2噬菌体

▲ 增殖特点:

T2噬菌体侵染大肠杆菌后,就会在自身遗传物质的作用下,利用大肠杆菌体内的物质来合成自身的组成成分,进行大量增殖。当噬菌体增殖到一定数量后,大肠杆菌裂解,释放出大量的噬菌体。

T2噬菌体的结构模式图

DNA

蛋白质

头部

尾部

噬菌体侵染细菌的实验

哪一种物质进入了大肠杆菌体内

DNA和蛋白质不能直接看到,怎么办

在T2噬菌体的化学组成中, 60%是蛋白质,40%是DNA。对蛋白质和DNA的进一步分析表明:

硫仅存在于蛋白质分子中

磷仅存在于DNA分子中

▲实验方法:

放射性同位素标记技术

C、H、O、N、P

C、H、O、N、S等

32P

35S

能否用14C和3H标记噬菌体

噬菌体侵染细菌的实验

35S

32P

35S

第一步:分别标记大肠杆菌

大肠杆菌+含35S的培养基→ 含35S的大肠杆菌

大肠杆菌+含32P的培养基→ 含32P的大肠杆菌

第二步:分别标记噬菌体

噬菌体+含35S的大肠杆菌→ 含35S的噬菌体

噬菌体+含32P的大肠杆菌→ 含32P的噬菌体

32P

如何标记噬菌体

噬菌体侵染细菌的实验

噬菌体侵染细菌的实验

▲离心的目的是让上清液中析出质量较轻的T2噬菌体颗粒,而离心管的沉淀物中留下被侵染的大肠杆菌。

▲用标记的噬菌体侵染大肠杆菌时,需要短时间保温,然后搅拌、离心。

▲搅拌的目的是使吸附在细菌上的噬菌体与细菌分离。

搅拌的目的是什么

离心的目的是什么

噬菌体侵染细菌的实验

▲放射性同位素在试管中的分布情况表明:

▲子代噬菌体的标记情况表明:

噬菌体侵染细菌时,DNA进入细菌的细胞中,而蛋白质外壳仍留在细胞外。

▲实验结论:

子代噬菌体的各种性状,是通过亲代的DNA遗传的。

DNA才是噬菌体的遗传物质。

噬菌体侵染细菌的实验

搅拌不充分,有少量含35S的噬菌体蛋白质外壳吸附在细菌表面,随细菌离心到沉淀物中。

用35S标记的噬菌体侵染大肠杆菌时,发现沉淀物中也有少量放射性,可能是什么原因造成的?

用32P标记的噬菌体侵染大肠杆菌时,发现上清液中放射性也较高,可能是什么原因造成的?

▲保温时间过短,部分噬菌体没有侵染到大肠杆菌细胞内,经离心后分布于上清液中。

▲保温时间过长,噬菌体在大肠杆菌内增殖后释放出子代,经离心后分布于上清液中。

噬菌体侵染细菌的实验

比较肺炎链球菌体外转化实验和噬菌体侵染细菌实验

归纳总结

项目 肺炎链球菌体外转化实验 噬菌体侵染细菌实验

设计思路 处理方法

检测方式

结论

酶解法:将细胞提取物分别用蛋白酶、酯酶、DNA酶、RNA酶等处理后再与R型细菌混合培养

同位素标记法:分别用同位素35S、32P标记噬菌体蛋白质和DNA

观察菌落类型

检测放射性同位素存在位置

设法将DNA与其他物质分开,单独、直接地研究它们各自不同的遗传功能

证明DNA是遗传物质,而蛋白质不是遗传物质

证明DNA是遗传物质,但不能直接证明蛋白质不是遗传物质

作为遗传物质必须具备的特点

▲噬菌体侵染细菌的实验中,在细菌细胞内合成子代噬菌体的蛋白质外壳

DNA分子结构具有相对稳定性

▲肺炎双球菌转化实验中,对S菌加热处理,蛋白质失活,DNA仍具有生物活性

▲肺炎双球菌转化实验中, R型细菌可以转化生成S型细菌

DNA能够产生可遗传的变异

▲噬菌体侵染细菌的实验中,在细菌细胞内合成子代噬菌体的DNA分子

DNA能够自我复制,使亲子代保持一定的连续性

DNA能够指导蛋白质的合成 ,进而控制生物的性状

证明DNA是遗传物质的实验

1.艾弗里与赫尔希等人选用细菌或病毒作为实验材料,以细菌或病毒作为实验材科具有哪些优点

思考讨论

(1)个体很小,结构简单,细菌是单细胞生物,病毒无细胞结构,只有核酸和蛋白质外壳。易于观察因遗传物质改变导致的结构和功能的变化。

(2)繁殖快,细菌20~30 min就可繁殖一代,病毒短时间内可大量繁殖。

2.从控制自变量的角度,艾弗里实验的基本思路是什么 在实际操作过程中最大的困难是什么

从控制自变量的角度,艾弗里在每个实验组中特异性地去除了一-种物质,然后观察在没有这种物质的情况下,实验结果会有什么变化。最大的困难是,如何彻底去除细胞中含有的某种物质(如糖类、脂质、蛋白质等)。

证明DNA是遗传物质的实验

3.艾弗里和赫尔希等人都分别采用了哪些技术手段来实现他们的实验设计 这对于你认识科学与技术之间的相互关系有什么启示

思考讨论

艾弗里采用的主要技术手段有细菌的培养技术、物质的提纯和鉴定技术等。赫尔希采用的主要技术手段有噬菌体的培养技术、同位素标记技术,以及物质的提取和分离技术等。科学成果的取得必须有技术手段作保证,技术的发展需要以科学原理为基础,因此,科学与技术是相互支持、相互促进的。

5.噬菌体侵染细菌实验比肺炎链球菌转化实验更具有说服力。( )

6.T2 噬菌体是一种专门寄生在大肠杆菌体内的病毒。( )

7.分别用含有放射性同位素35S和放射性同位素32P的培养基培养噬菌体。( )

8.离心管的沉淀物中主要是被侵染的大肠杆菌。( )

×

正误判断

√

√

√

典例分析

[典例2]以含(NH4)SO4、KHPO4的培养基培养大肠杆菌,再向大肠杆菌培养液中接种32P标记的T2噬菌体(S元素为32S),一段时间后,检测子代噬菌体的放射性及S、P元素,下表中对结果的预测,最可能发生的是( )

D

大肠杆菌中含有35S标记的氨基酸和含31P的脱氧核苷酸,噬菌体的DNA被32P标记,侵染细菌时,蛋白质外壳不进入细菌,只有DNA进入,并以噬菌体DNA为模板,利用大肠杆菌提供的脱氧核苷酸,进行复制,合成子代噬菌体的DNA,子代噬菌体少数含32P,多数含31P;同时利用大肠杆菌提供的氨基酸,合成噬菌体的蛋白质外壳,子代噬菌体全部含有35S。

解析:

选项 放射性 S元素 P元素

A 全部无 全部32S 全部31P

B 全部有 全部35S 多数32P,少数31P

C 少数有 全部32S 少数32P,多数32P

D 全部有 全部35S 少数32P,多数31P

生物的遗传物质

只有DNA是遗传物质吗

有些病毒不含有DNA,只含有蛋白质和RNA。

如烟草花叶病毒

蛋白质

RNA

烟草花叶病毒的示意图(上)和电镜照片(下)

生物的遗传物质

请设计实验探究烟草花叶病毒的遗传物质?

分离

感染

烟草

感染

烟草

实验

结果

出现病斑

不出现病斑

实验

结果

蛋白质

从烟草花叶病毒中提取的蛋白质,不能使烟草感染病毒,但是,从这些病毒中提取的RNA,却能使烟草感染病毒

实验结论:

烟草花叶病毒的遗传物质是RNA

RNA

生物的遗传物质

因为绝大多数生物的遗传物质是DNA,所以说DNA是主要的遗传物质

生物类型 所含核酸 遗传物质 举例

细胞生物 真核生物 DNA和RNA DNA 动物、植物、真菌

原核生物 DNA 细菌

非细胞生物 DNA病毒 仅有DNA DNA T2噬菌体、乙肝病毒

RNA病毒 仅有RNA RNA 烟草花叶病毒、HIV病毒

9.DNA是所有生物的遗传物质( )

10.酵母菌的遗传物质主要是DNA( )

11.病毒的遗传物质是DNA或RNA( )

12.艾滋病病毒的遗传物质是DNA或RNA( )

×

正误判断

√

×

×

典例分析

[典例3]下列关于遗传物质的说法,错误的是( )

①真核生物的遗传物质是DNA ②原核生物的遗传物质是RNA ③细胞核中的遗传物质是DNA ④细胞质中的遗传物质是RNA ⑤甲型H1N1流感病毒的遗传物质是DNA或RNA

A.①②③ B.②③④

C.②④⑤ D.③④⑤

C

细胞生物无论是真核生物还是原核生物,遗传物质都是DNA,①正确、②错误;凡是有细胞结构的生物,无论是细胞核中还是细胞质中,遗传物质都是DNA,③正确、④错误;甲型H1N1流感病毒是RNA病毒,遗传物质是RNA,⑤错误。

解析:

学习小结

肺炎链球菌的转化实验

早期推测

DNA是主要的遗传物质

艾弗里

噬菌体侵染细菌的实验

格里菲思

蛋白质是遗传物质的观点占主导地位

赫尔希和蔡斯

1.赫尔希和蔡斯完成的噬菌体侵染细菌的实验进一步证实了DNA是遗传物质。这项实验获得成功的原因之一是噬菌体( )

A.侵染大肠杆菌后会裂解宿主细胞

B.只将其DNA注入大肠杆菌细胞中

C.DNA可用15N同位素标记

D.蛋白质可用32P放射性同位素标记

习题巩固

噬菌体侵染大肠杆菌后会裂解宿主细胞,但这并不是实验成功的原因,A错误;噬菌体侵染细菌的过程中实现了DNA和蛋白质的完全分离,这样可以单独地研究二者的功能,B正确;DNA和蛋白质外壳都含有N元素,因此不能用15N标记DNA,C错误;蛋白质外壳不含P元素,不能用32P标记蛋白质外壳,D错误。

解析:

B

2.将S型肺炎链球菌的DNA与R型肺炎链球菌混合,注射到小鼠体内,两种细菌的含量变化过程如图所示。下列相关叙述正确的是( )

A.图中开始R型肺炎链球菌数量下降是因为R型细菌正在转化成S型细菌

B.S型肺炎链球菌的出现说明了DNA是“转化因子”

C.由R型细菌转化而来的S型细菌的后代仍是R型细菌

D.图中后期出现的大量S型细菌是由R型细菌直接转化而来的

习题巩固

图中开始R型细菌数量下降主要是因为小鼠的免疫系统正在清除R型细菌,A错误;由R型细菌转化而来的S型细菌的后代为S型细菌,C错误;图中后期出现的大量S型细菌,是由R型细菌转化产生的S型细菌进行繁殖后得到的,D错误。

解析:

B

生 物 / 基 因 本 质 / D N A

同课章节目录

- 第1章 遗传因子的发现

- 第1节 孟德尔的豌豆杂交实验(一)

- 第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)

- 第2章 基因和染色体的关系

- 第1节 减数分裂和受精作用

- 第2节 基因在染色体上

- 第3节 伴性遗传

- 第3章 基因的本质

- 第1节 DNA是主要的遗传物质

- 第2节 DNA的结构

- 第3节 DNA的复制

- 第4节 基因通常是有遗传效应的DNA片段

- 第4章 基因的表达

- 第1节 基因指导蛋白质的合成

- 第2节 基因表达与性状的关系

- 第5章 基因突变及其他变异

- 第1节 基因突变和基因重组

- 第2节 染色体变异

- 第3节 人类遗传病

- 第6章 生物的进化

- 第1节 生物有共同祖先的证据

- 第2节 自然选择与适应的形成

- 第3节 种群基因组成的变化与物种的形成

- 第4节 协同进化与生物多样性的形成