2024年中考语文一轮复习:七年级上册(111张ppt)

文档属性

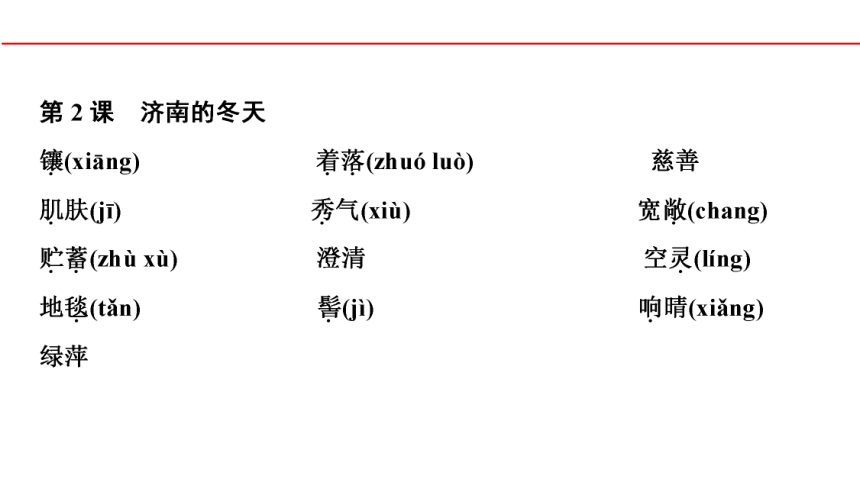

| 名称 | 2024年中考语文一轮复习:七年级上册(111张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-02-20 12:20:08 | ||

图片预览

文档简介

(共111张PPT)

第一编 教材知识梳理

七年级上册

01

现代文

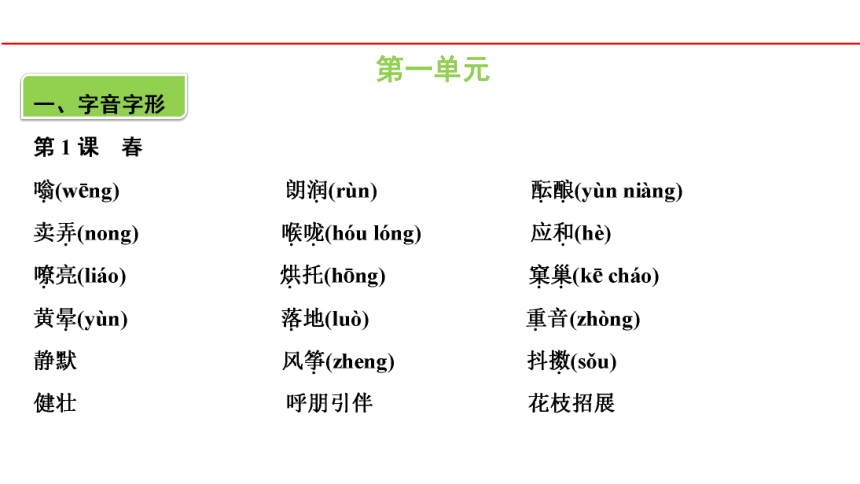

第一单元

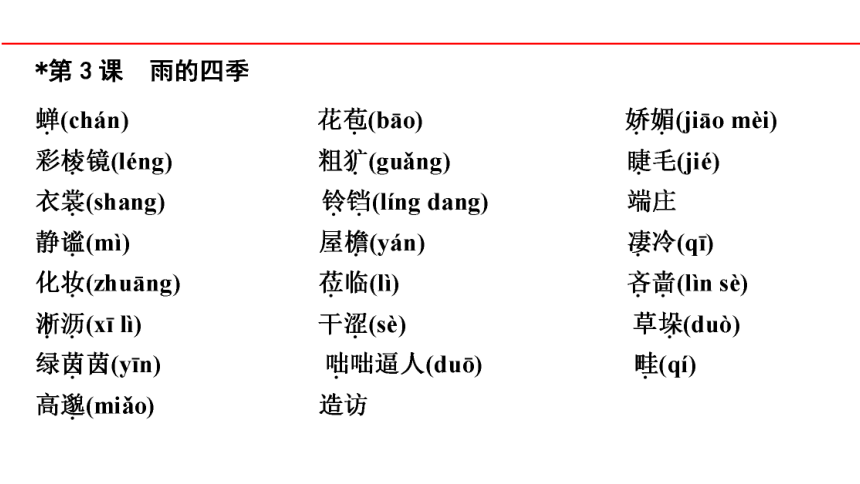

呼朋引伴

花枝招展

争先恐后

淅淅沥沥

咄咄逼人

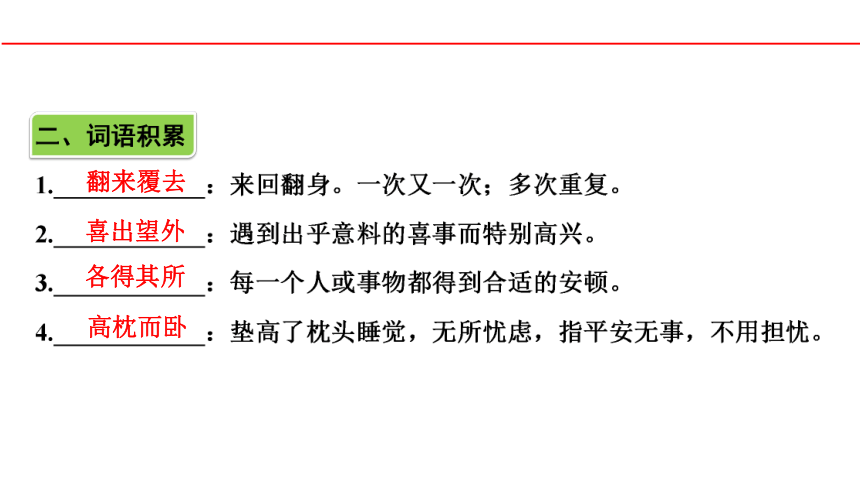

翻来覆去

高枕而卧

喜出望外

各得其所

人迹罕至

人声鼎沸

截然不同

疲倦不堪

小心翼翼

不求甚解

混为一谈

恍然大悟

油然而生

花团锦簇

美不胜收

拈轻怕重

漠不关心

麻木不仁

精益求精

见异思迁

自私自利

东倒西歪

不毛之地

刨根问底

沉默寡言

生机勃勃

源源不断

犹豫不决

哄堂大笑

天旋地转

参差不齐

惊慌失措

变化莫测

遥不可及

灰心丧气

第五单元

畏罪潜逃

怪诞不经

怒气冲天

大相径庭

神采奕奕

恋恋不舍

迫不及待

不可救药

骇人听闻

随声附和

神通广大

莽莽榛榛

灵机一动

兴高采烈

眉开眼笑

力不暇供

02

文言文

刘义庆

志人小说

子女,文中泛指小辈,包括侄儿侄女

把家里人聚集在一起

文章的义理

大体

相比

急

不如,不及

介词,跟

不久,一会儿

······的样子

代词,什么

介词,趁、乘

语气词,表判断,不译

谢太傅高兴地说:“纷纷扬扬的白雪像什么 ”

谢太傅哥哥的女儿说:“不如比作风吹柳絮漫天飞舞。”

同“否”

离开

名词用作动词,玩耍,游戏

形容词的意动用法,感到惭愧

约定

到

拉,牵拉

回头看

舍弃

丢下(他)而离开

副词,才

连词,表顺承,就

代词,指陈元方

客人问元方:“令尊在不在 ”元方答道:“等您好久都不来,(家父)已经离开了。”

友人感到惭愧,便从车里下来拉元方。元方头也不回地走进了自家的大门。

儒

大学

中庸

孟子

仲尼

春秋

儒家

至圣

同“悦”,愉快

同“又”,用于整数和零数之间

温习

泛指多次

可以凭借

粗糙

冷水

名词作状语,按时

名词作状语,每天

动词用作名词,传授,文中指老师传授的知识

形容词用作名词,学过的知识

形容词用作名词,新的理解和体会

名词用作动词,吃

替

成为,做

了解

懂得

得到

愉快,快乐

以······为快乐

乐趣

志同道合的人

生气,恼怒

指有才德的人

自我检查、反省

竭尽自己的心力

诚信

立身,指能有所成就

迷惑,疑惑

法度

新的理解和体会

迷惑,意思是感到迷茫而无所适从

疑惑

能忍受

喜爱,爱好

越过

不正当的手段

跟从,学习

河流

往、离去

停止

军队

改变

指平民中的男子,文中泛指平民百姓

坚定

恳切

连词,表转折

连词,表修饰

连词,表顺承

连词,表并列

代词,指“一箪食······”

代词,他的

代词,他们的

介词,对、对于

于此,意思是在其中

别人不了解(我),(我)却不生气,不也是品德高尚的人吗?

替人谋划事情是不是竭尽自己的心力了呢?跟朋友交往是不是真诚呢?

学习了却不认真思考就会感到迷茫,只空想却不去学习就会有疑惑。

用不正当的手段得来的富贵,对于我来讲就像是天上的浮云一样。

孔子在河边感叹道:“逝去的一切像河水一样流去,日夜不停。”

广泛学习且能坚定志向,恳切地发问求教,多思考当前的事情,

仁德就在其中了。

1.文学常识

《诫子书》选自《诸葛亮集·文集》,作者是 ,字孔明, (朝代)时蜀汉政治家、军事家。《诫子书》中,“诫”是告诫、劝勉的意思;“子”,一般认为是指诸葛亮的儿子诸葛瞻;“书”,指书信。

诸葛亮

三国

安静,集中精神,不分散精力

懈怠

轻薄

修养

岁月

使动用法,增长

使动用法,使······成

形容词用作名词,多数人

形容词用作名词,远大目标

学习

学业

使……成

变成

操守,品行

内心恬淡,不慕名利

达到

增长才干

立志

振奋

轻薄浮躁

疾行,指迅速逝去

丧失

陋室

放纵懈怠

助词,用于句首,表示发端

连词,来,用来,表示后者是前者的目的

用来……的办法

通过屏除杂念和干扰来提高自身的修养,通过节俭来培养自己的品德。

不内心恬淡,不慕名利就没办法明确志向,不排除外来干扰就没办法

达到远大目标。

不学习就无法增长才干,没有志向就不能使学习有所成就。

放纵懈怠就无法振奋精神,轻薄浮躁就不能修养性情。

年纪随同时光而疾速逝去,意志随同岁月而丧失。最终人年老志衰,大多对社会没有任何贡献。

1.文学常识

(1)《狼》选自文言小说集《聊斋志异》,作者是 ,字留仙,别号柳泉居士,世称“聊斋先生”, 代文学家。“聊斋”是书房名,“志”的意思是记述,“异”在标题中的意思是奇异的故事。

(2)郭沫若为蒲松龄的书房——聊斋,写的对联:写鬼写妖高人一等,刺贪刺虐入骨三分。

蒲松龄

清

动词用作名词,屠户

名词用作动词,攻击

名词用作动词,上前

名词作状语,像狗似的

名词用作动词,挖洞

名词作状语,从通道

副词,仅、只

动词,停止

名词,前面

动词,上前

动词,攻击

名词,敌人

名词,神情、态度

动词,打算、企图

连接,紧跟

跟从

追随、追赶

一起

跟原来一样

处境困迫,为难

看,视

覆盖、遮盖

解除,卸下

凶狠注视的样子

径直

闭上眼睛

神情、态度

从容、悠闲

突然

睡觉

狡猾

代词, 指代狼

结构助词,用于主谓之间,取消句子独立性

音节助词,无意义

结构助词,的

介词,把

介词,用

连词,来

代词,代指柴草堆

其中

代词,指代屠户

副词,于是

表示推测,大概,原来是

连词,表转折

屠夫害怕了,把骨头扔给狼。一只狼得到骨头停下了,另一只狼仍然跟着他。

屠夫又把骨头扔给狼,后面得到骨头的狼停下了,可是前面得到骨头的狼又赶到了。骨头已经投完了,但是两只狼像原来一样一起追赶(屠夫)。

一会儿,一只狼径直离开了,另一只狼像狗似的蹲坐在屠夫的前面。

时间长了,那只狼的眼睛好像闭上了,神情很悠闲。

另一只狼正在柴草堆里打洞,打算从通道里进入,来攻击屠夫的后面。

狼也太狡猾了,可是一会儿两只狼都被杀死了,禽兽的诡诈手段能有多少啊 只是增加笑料罢了。

吕览

杂

吕不韦

挖掘开凿

指居住在国都中的人

动词,听见

动词的使动用法,使听到

浇灌、灌溉

从井里取水

待,等到

讲述

应答,回答

介词,向

介词,从

助词,的

代词,指“穿井得一人”这事

代词,这件事

结构助词,用在主谓之间,取消句子独立性

宋国的一个姓丁的人家,家里没有水井,需要出门到远处去打水浇田,常常有一人停留在外面。

等到他家打了水井的时候,(丁氏)告诉别人说:“我家打水井得到了一个人。”

居住在国都中的人都在讲述这件事,向宋国的国君报告这件事。

像这样听到传闻,还不如什么都没听到的好。

列御寇

同“释”,解除、消除

告知,开导

第二人称代词,你

伤害

名词,天

无,没有

告知,开导

聚积的气体

行动,活动

为何,为什么

名词,太阳

纵使,即使

聚积的土块

四方

这四个字都是踩、踏的意思

消除疑虑的样子

伤害

代词,那

代词,指代地

杞国有一个人,担忧天会坠落下来、地会崩塌下去,自己没有地方依托,而(急得)睡不着觉、吃不下饭。

你一屈一伸、一呼一吸,整天在天空里活动,为何担忧天坠落下来呢

日月星辰,也不过是聚积在一起的有光的气体,即使坠落,也不会击中甚至伤害人。

那人听了,消除疑虑,高兴极了,开导他的人也放下心来,高兴极了。

03

古诗词

D

【解析】“比喻的修辞手法”错误,运用了夸张和互文的修辞手法。

C

【解析】“眼前大海吞吐日月星辰”不对,此处为虚写,运用的是联想和想象。

D

【解析】写景部分准确生动地描绘出海洋的形象,单纯而又饱满,丰富而不琐细。

跟踪训练

1.下面对本诗的理解和分析完全正确的一项是 ( )

诗歌标题和第二句中的“龙标”都是指作者被贬官的地名。

诗歌首句写景,次句叙事,后两句抒情。

首句写景兼点时令,突出了杨花的美丽和子规啼叫的悦耳,使人赏心悦目。

诗歌想象奇特,气概超逸,笔势灵动,体现了李白诗歌的现实主义风格。

B

【解析】A项,从标题看,“龙标”指王昌龄“左迁”之地,并不是作者贬谪之地,诗歌第二句中的“龙标”代指王昌龄;C项,首句写景兼点时令,描绘南国的暮春景象,烘托一种哀伤惆怅的气氛;D项,李白主要诗风属浪漫主义风格,不是现实主义。

2.下面对本诗的分析不正确的一项是 ( )

首句中,“杨花”与“落尽”先点时令,“暮春”在古诗中是一个花与泪同落的季候,由此奠定了全诗伤感的基调。

次句直叙其事。“闻道”,表示惊惜。“过五溪” 见迁谪之荒远,道路之艰难。不着悲痛之语,而悲痛之意自现。

后两句诗,作者大胆想象,直接袒露自己听到朋友远谪后的内心情感:对好友身遭贬谪的同情,对好友长途跋涉的担忧;陪伴友人一路前行的一片深情,告慰友人并不孤单的一种情怀……

后两句通过丰富的想象,运用比喻的修辞手法,将“愁心”比作“明

月”,生动形象地表达了诗人的忧愁和无奈,以及对友人的关切之情。

D

【解析】不是“运用比喻的修辞手法”,而是运用拟人的修辞手法,将“愁心”托付给普照寰宇的“明月”,带给远隔数千里的天涯沦落人。

3.下面对本诗的分析不正确的一项是 ( )

首句用笔奇巧,写景中暗寓节令。景物的描写渲染并烘托了早春的特定节令和环境,也象征着飘零之感和离别之痛。真是融情入景,天衣无缝!

次句叙事。“过五溪” 点明王昌龄跋涉穷山恶水到达龙标,自然条件非常恶劣。此句虽是简单地叙事,但王昌龄跋涉之苦,以及李白深切关怀王昌龄安危之情,已力透纸背。

第三句以拟人化的手法写月,赋予月亮以人的特性。“我寄愁心与明月”,诗人把满腔悲愁托付给普照寰宇的明月,带给远隔数千里的天涯沦落人。

结句奇语迭出,又把另一自然物——风也拟人化了,愿随迅疾的长风直到夜郎西。此句“到夜郎西”和第二句“过五溪”遥相呼应,语义有异,其实相同,都是指王昌龄的贬谪地龙标。

A

【解析】不是早春,是暮春。

原 文 赏 析

客路青山外, 行舟绿水前。 对偶点题。先写“客路”,后写“行舟”,作者人在江南,神驰故里的漂泊羁旅之情流露于字里行间,并与尾联的“乡书”“归雁”遥相呼应。

潮平两岸阔, 风正一帆悬。 运用对偶,写船上所见。“平”“阔”“正”“悬”四字用得好:“潮平”,两岸才显得开阔;“风正”,帆才有悬空的态势。

第3首 次北固山下[唐]王湾

海日生残夜, 江春入旧年。 既写景又点明时令。“生”“入”二字用得生动传神:在残夜将尽未尽之际,一轮红日从海上冉冉升起;旧年还未过去,江面上春天已悄然而至。这两句写出了新旧更替的自然规律。

乡书何处达? 归雁洛阳边。 设问修辞。诗人自问自答,引出以归雁捎书寄托思乡之情。紧承前三联,呼应首联,使全诗笼罩上了一层淡淡的思乡愁绪。

主旨:诗人描写了冬末春初时在北固山下的思乡之情。

跟踪训练

1.下面对这首诗语句的解说不恰当的一项是 ( )

“次北固山下”的“次”是“停泊”的意思。北固山在镇江北边,三面临江。

“客路”即“旅途”。第一句指明了作者要去的路途,第二句交代了乘舟而来的情况。

“潮平”指潮水上涨,水与岸平。“风正”指风向既顺,风力又不猛。

“归雁洛阳边”意即“我想学北归的大雁 ,回到故乡洛阳”。

D

【解析】不是“想学北归的大雁”回故乡,而是希望北归的大雁能为之捎信到故乡。

2.“海日生残夜,江春入旧年”历来被人称道,下面对这两句诗赏析不正确的一项是 ( )

在描写景物、时令之中,蕴含着一种时序交替的自然理趣。

把“日”和“春”作为新生事物的象征,给人以积极向上的力量。

“生”与“入”运用比喻的修辞手法,生动形象,富有情趣。

两句诗对仗工整,明人胡应麟称它“形容景物,妙绝千古”。

C

【解析】 “生” “入” 运用拟人的修辞手法。

3.下面对这首诗的赏析不恰当的一项是 ( )

诗歌以对偶句开头,既显工丽,又觉跳脱,先写“客路”后写“行舟”,那种人在江南、神驰故里的漂泊羁旅之情已流露于字里行间。

第二联的“风正一帆悬”写得尤为精彩。诗歌正是通过这一小景,呈现了平野开阔、大江泛舟、波平浪静等大景。

第三联写得妙绝:当残夜还未消退之时,一轮红日已从海上升起;当旧年尚未逝去,江上已显露春意。这两句表达了诗人内心的无比喜悦之情,令人想象到诗人已沉醉在江南的美景中了。

尾联写诗人正放舟于绿水之上,正向着青山之外的绿水进发,看到北归的大雁正掠过晴空,想托雁儿捎信给在洛阳的家人,诉说自己内心深处的乡愁。

C

【解析】这两句突出江南春早的特征,表达了诗人滞留

异地的思乡之情。

跟踪训练

1.下面对诗歌赏析有误的一项 ( )

这是一首元曲,“天净沙”是曲牌名,与内容没有直接关系。

“夕阳西下”点明了特定时间,与首句的“昏”相照应。

“小桥流水人家”呈现一派清雅、安适的景象,并不能成为使“断肠人”心碎肠断的触发物。

这首曲运用了景物烘托的写法,将抒情主人公置于特定的画面中,使主观意绪和客观环境达到了高度的统一。

C

【解析】以乐景衬哀情,反衬诗人羁旅之苦、思乡之苦,也是“断肠人”心碎肠断的触发物。

2.下面对诗歌的分析不当的一项是 ( )

“枯藤老树昏鸦”渲染了一种暗淡凄凉的气氛,暮鸦归巢,使游子动了思乡之情。

“小桥流水人家”描写了诗人记忆中故乡的幽美、恬静的景象,而今身在异乡,越发感到孤独。

“古道西风瘦马”一句描写了伫立于寒风中的诗人孤独、寂寥的形象。由马的“瘦”可以联想到诗人的疲惫、困乏。

“断肠人在天涯”一句直接抒发了诗人的感受,在前几句“景”的渲染下,诗人的思乡之情得到了充分的表现。

B

【解析】“小桥流水人家”描写了眼前所见到的景象。

第一编 教材知识梳理

七年级上册

01

现代文

第一单元

呼朋引伴

花枝招展

争先恐后

淅淅沥沥

咄咄逼人

翻来覆去

高枕而卧

喜出望外

各得其所

人迹罕至

人声鼎沸

截然不同

疲倦不堪

小心翼翼

不求甚解

混为一谈

恍然大悟

油然而生

花团锦簇

美不胜收

拈轻怕重

漠不关心

麻木不仁

精益求精

见异思迁

自私自利

东倒西歪

不毛之地

刨根问底

沉默寡言

生机勃勃

源源不断

犹豫不决

哄堂大笑

天旋地转

参差不齐

惊慌失措

变化莫测

遥不可及

灰心丧气

第五单元

畏罪潜逃

怪诞不经

怒气冲天

大相径庭

神采奕奕

恋恋不舍

迫不及待

不可救药

骇人听闻

随声附和

神通广大

莽莽榛榛

灵机一动

兴高采烈

眉开眼笑

力不暇供

02

文言文

刘义庆

志人小说

子女,文中泛指小辈,包括侄儿侄女

把家里人聚集在一起

文章的义理

大体

相比

急

不如,不及

介词,跟

不久,一会儿

······的样子

代词,什么

介词,趁、乘

语气词,表判断,不译

谢太傅高兴地说:“纷纷扬扬的白雪像什么 ”

谢太傅哥哥的女儿说:“不如比作风吹柳絮漫天飞舞。”

同“否”

离开

名词用作动词,玩耍,游戏

形容词的意动用法,感到惭愧

约定

到

拉,牵拉

回头看

舍弃

丢下(他)而离开

副词,才

连词,表顺承,就

代词,指陈元方

客人问元方:“令尊在不在 ”元方答道:“等您好久都不来,(家父)已经离开了。”

友人感到惭愧,便从车里下来拉元方。元方头也不回地走进了自家的大门。

儒

大学

中庸

孟子

仲尼

春秋

儒家

至圣

同“悦”,愉快

同“又”,用于整数和零数之间

温习

泛指多次

可以凭借

粗糙

冷水

名词作状语,按时

名词作状语,每天

动词用作名词,传授,文中指老师传授的知识

形容词用作名词,学过的知识

形容词用作名词,新的理解和体会

名词用作动词,吃

替

成为,做

了解

懂得

得到

愉快,快乐

以······为快乐

乐趣

志同道合的人

生气,恼怒

指有才德的人

自我检查、反省

竭尽自己的心力

诚信

立身,指能有所成就

迷惑,疑惑

法度

新的理解和体会

迷惑,意思是感到迷茫而无所适从

疑惑

能忍受

喜爱,爱好

越过

不正当的手段

跟从,学习

河流

往、离去

停止

军队

改变

指平民中的男子,文中泛指平民百姓

坚定

恳切

连词,表转折

连词,表修饰

连词,表顺承

连词,表并列

代词,指“一箪食······”

代词,他的

代词,他们的

介词,对、对于

于此,意思是在其中

别人不了解(我),(我)却不生气,不也是品德高尚的人吗?

替人谋划事情是不是竭尽自己的心力了呢?跟朋友交往是不是真诚呢?

学习了却不认真思考就会感到迷茫,只空想却不去学习就会有疑惑。

用不正当的手段得来的富贵,对于我来讲就像是天上的浮云一样。

孔子在河边感叹道:“逝去的一切像河水一样流去,日夜不停。”

广泛学习且能坚定志向,恳切地发问求教,多思考当前的事情,

仁德就在其中了。

1.文学常识

《诫子书》选自《诸葛亮集·文集》,作者是 ,字孔明, (朝代)时蜀汉政治家、军事家。《诫子书》中,“诫”是告诫、劝勉的意思;“子”,一般认为是指诸葛亮的儿子诸葛瞻;“书”,指书信。

诸葛亮

三国

安静,集中精神,不分散精力

懈怠

轻薄

修养

岁月

使动用法,增长

使动用法,使······成

形容词用作名词,多数人

形容词用作名词,远大目标

学习

学业

使……成

变成

操守,品行

内心恬淡,不慕名利

达到

增长才干

立志

振奋

轻薄浮躁

疾行,指迅速逝去

丧失

陋室

放纵懈怠

助词,用于句首,表示发端

连词,来,用来,表示后者是前者的目的

用来……的办法

通过屏除杂念和干扰来提高自身的修养,通过节俭来培养自己的品德。

不内心恬淡,不慕名利就没办法明确志向,不排除外来干扰就没办法

达到远大目标。

不学习就无法增长才干,没有志向就不能使学习有所成就。

放纵懈怠就无法振奋精神,轻薄浮躁就不能修养性情。

年纪随同时光而疾速逝去,意志随同岁月而丧失。最终人年老志衰,大多对社会没有任何贡献。

1.文学常识

(1)《狼》选自文言小说集《聊斋志异》,作者是 ,字留仙,别号柳泉居士,世称“聊斋先生”, 代文学家。“聊斋”是书房名,“志”的意思是记述,“异”在标题中的意思是奇异的故事。

(2)郭沫若为蒲松龄的书房——聊斋,写的对联:写鬼写妖高人一等,刺贪刺虐入骨三分。

蒲松龄

清

动词用作名词,屠户

名词用作动词,攻击

名词用作动词,上前

名词作状语,像狗似的

名词用作动词,挖洞

名词作状语,从通道

副词,仅、只

动词,停止

名词,前面

动词,上前

动词,攻击

名词,敌人

名词,神情、态度

动词,打算、企图

连接,紧跟

跟从

追随、追赶

一起

跟原来一样

处境困迫,为难

看,视

覆盖、遮盖

解除,卸下

凶狠注视的样子

径直

闭上眼睛

神情、态度

从容、悠闲

突然

睡觉

狡猾

代词, 指代狼

结构助词,用于主谓之间,取消句子独立性

音节助词,无意义

结构助词,的

介词,把

介词,用

连词,来

代词,代指柴草堆

其中

代词,指代屠户

副词,于是

表示推测,大概,原来是

连词,表转折

屠夫害怕了,把骨头扔给狼。一只狼得到骨头停下了,另一只狼仍然跟着他。

屠夫又把骨头扔给狼,后面得到骨头的狼停下了,可是前面得到骨头的狼又赶到了。骨头已经投完了,但是两只狼像原来一样一起追赶(屠夫)。

一会儿,一只狼径直离开了,另一只狼像狗似的蹲坐在屠夫的前面。

时间长了,那只狼的眼睛好像闭上了,神情很悠闲。

另一只狼正在柴草堆里打洞,打算从通道里进入,来攻击屠夫的后面。

狼也太狡猾了,可是一会儿两只狼都被杀死了,禽兽的诡诈手段能有多少啊 只是增加笑料罢了。

吕览

杂

吕不韦

挖掘开凿

指居住在国都中的人

动词,听见

动词的使动用法,使听到

浇灌、灌溉

从井里取水

待,等到

讲述

应答,回答

介词,向

介词,从

助词,的

代词,指“穿井得一人”这事

代词,这件事

结构助词,用在主谓之间,取消句子独立性

宋国的一个姓丁的人家,家里没有水井,需要出门到远处去打水浇田,常常有一人停留在外面。

等到他家打了水井的时候,(丁氏)告诉别人说:“我家打水井得到了一个人。”

居住在国都中的人都在讲述这件事,向宋国的国君报告这件事。

像这样听到传闻,还不如什么都没听到的好。

列御寇

同“释”,解除、消除

告知,开导

第二人称代词,你

伤害

名词,天

无,没有

告知,开导

聚积的气体

行动,活动

为何,为什么

名词,太阳

纵使,即使

聚积的土块

四方

这四个字都是踩、踏的意思

消除疑虑的样子

伤害

代词,那

代词,指代地

杞国有一个人,担忧天会坠落下来、地会崩塌下去,自己没有地方依托,而(急得)睡不着觉、吃不下饭。

你一屈一伸、一呼一吸,整天在天空里活动,为何担忧天坠落下来呢

日月星辰,也不过是聚积在一起的有光的气体,即使坠落,也不会击中甚至伤害人。

那人听了,消除疑虑,高兴极了,开导他的人也放下心来,高兴极了。

03

古诗词

D

【解析】“比喻的修辞手法”错误,运用了夸张和互文的修辞手法。

C

【解析】“眼前大海吞吐日月星辰”不对,此处为虚写,运用的是联想和想象。

D

【解析】写景部分准确生动地描绘出海洋的形象,单纯而又饱满,丰富而不琐细。

跟踪训练

1.下面对本诗的理解和分析完全正确的一项是 ( )

诗歌标题和第二句中的“龙标”都是指作者被贬官的地名。

诗歌首句写景,次句叙事,后两句抒情。

首句写景兼点时令,突出了杨花的美丽和子规啼叫的悦耳,使人赏心悦目。

诗歌想象奇特,气概超逸,笔势灵动,体现了李白诗歌的现实主义风格。

B

【解析】A项,从标题看,“龙标”指王昌龄“左迁”之地,并不是作者贬谪之地,诗歌第二句中的“龙标”代指王昌龄;C项,首句写景兼点时令,描绘南国的暮春景象,烘托一种哀伤惆怅的气氛;D项,李白主要诗风属浪漫主义风格,不是现实主义。

2.下面对本诗的分析不正确的一项是 ( )

首句中,“杨花”与“落尽”先点时令,“暮春”在古诗中是一个花与泪同落的季候,由此奠定了全诗伤感的基调。

次句直叙其事。“闻道”,表示惊惜。“过五溪” 见迁谪之荒远,道路之艰难。不着悲痛之语,而悲痛之意自现。

后两句诗,作者大胆想象,直接袒露自己听到朋友远谪后的内心情感:对好友身遭贬谪的同情,对好友长途跋涉的担忧;陪伴友人一路前行的一片深情,告慰友人并不孤单的一种情怀……

后两句通过丰富的想象,运用比喻的修辞手法,将“愁心”比作“明

月”,生动形象地表达了诗人的忧愁和无奈,以及对友人的关切之情。

D

【解析】不是“运用比喻的修辞手法”,而是运用拟人的修辞手法,将“愁心”托付给普照寰宇的“明月”,带给远隔数千里的天涯沦落人。

3.下面对本诗的分析不正确的一项是 ( )

首句用笔奇巧,写景中暗寓节令。景物的描写渲染并烘托了早春的特定节令和环境,也象征着飘零之感和离别之痛。真是融情入景,天衣无缝!

次句叙事。“过五溪” 点明王昌龄跋涉穷山恶水到达龙标,自然条件非常恶劣。此句虽是简单地叙事,但王昌龄跋涉之苦,以及李白深切关怀王昌龄安危之情,已力透纸背。

第三句以拟人化的手法写月,赋予月亮以人的特性。“我寄愁心与明月”,诗人把满腔悲愁托付给普照寰宇的明月,带给远隔数千里的天涯沦落人。

结句奇语迭出,又把另一自然物——风也拟人化了,愿随迅疾的长风直到夜郎西。此句“到夜郎西”和第二句“过五溪”遥相呼应,语义有异,其实相同,都是指王昌龄的贬谪地龙标。

A

【解析】不是早春,是暮春。

原 文 赏 析

客路青山外, 行舟绿水前。 对偶点题。先写“客路”,后写“行舟”,作者人在江南,神驰故里的漂泊羁旅之情流露于字里行间,并与尾联的“乡书”“归雁”遥相呼应。

潮平两岸阔, 风正一帆悬。 运用对偶,写船上所见。“平”“阔”“正”“悬”四字用得好:“潮平”,两岸才显得开阔;“风正”,帆才有悬空的态势。

第3首 次北固山下[唐]王湾

海日生残夜, 江春入旧年。 既写景又点明时令。“生”“入”二字用得生动传神:在残夜将尽未尽之际,一轮红日从海上冉冉升起;旧年还未过去,江面上春天已悄然而至。这两句写出了新旧更替的自然规律。

乡书何处达? 归雁洛阳边。 设问修辞。诗人自问自答,引出以归雁捎书寄托思乡之情。紧承前三联,呼应首联,使全诗笼罩上了一层淡淡的思乡愁绪。

主旨:诗人描写了冬末春初时在北固山下的思乡之情。

跟踪训练

1.下面对这首诗语句的解说不恰当的一项是 ( )

“次北固山下”的“次”是“停泊”的意思。北固山在镇江北边,三面临江。

“客路”即“旅途”。第一句指明了作者要去的路途,第二句交代了乘舟而来的情况。

“潮平”指潮水上涨,水与岸平。“风正”指风向既顺,风力又不猛。

“归雁洛阳边”意即“我想学北归的大雁 ,回到故乡洛阳”。

D

【解析】不是“想学北归的大雁”回故乡,而是希望北归的大雁能为之捎信到故乡。

2.“海日生残夜,江春入旧年”历来被人称道,下面对这两句诗赏析不正确的一项是 ( )

在描写景物、时令之中,蕴含着一种时序交替的自然理趣。

把“日”和“春”作为新生事物的象征,给人以积极向上的力量。

“生”与“入”运用比喻的修辞手法,生动形象,富有情趣。

两句诗对仗工整,明人胡应麟称它“形容景物,妙绝千古”。

C

【解析】 “生” “入” 运用拟人的修辞手法。

3.下面对这首诗的赏析不恰当的一项是 ( )

诗歌以对偶句开头,既显工丽,又觉跳脱,先写“客路”后写“行舟”,那种人在江南、神驰故里的漂泊羁旅之情已流露于字里行间。

第二联的“风正一帆悬”写得尤为精彩。诗歌正是通过这一小景,呈现了平野开阔、大江泛舟、波平浪静等大景。

第三联写得妙绝:当残夜还未消退之时,一轮红日已从海上升起;当旧年尚未逝去,江上已显露春意。这两句表达了诗人内心的无比喜悦之情,令人想象到诗人已沉醉在江南的美景中了。

尾联写诗人正放舟于绿水之上,正向着青山之外的绿水进发,看到北归的大雁正掠过晴空,想托雁儿捎信给在洛阳的家人,诉说自己内心深处的乡愁。

C

【解析】这两句突出江南春早的特征,表达了诗人滞留

异地的思乡之情。

跟踪训练

1.下面对诗歌赏析有误的一项 ( )

这是一首元曲,“天净沙”是曲牌名,与内容没有直接关系。

“夕阳西下”点明了特定时间,与首句的“昏”相照应。

“小桥流水人家”呈现一派清雅、安适的景象,并不能成为使“断肠人”心碎肠断的触发物。

这首曲运用了景物烘托的写法,将抒情主人公置于特定的画面中,使主观意绪和客观环境达到了高度的统一。

C

【解析】以乐景衬哀情,反衬诗人羁旅之苦、思乡之苦,也是“断肠人”心碎肠断的触发物。

2.下面对诗歌的分析不当的一项是 ( )

“枯藤老树昏鸦”渲染了一种暗淡凄凉的气氛,暮鸦归巢,使游子动了思乡之情。

“小桥流水人家”描写了诗人记忆中故乡的幽美、恬静的景象,而今身在异乡,越发感到孤独。

“古道西风瘦马”一句描写了伫立于寒风中的诗人孤独、寂寥的形象。由马的“瘦”可以联想到诗人的疲惫、困乏。

“断肠人在天涯”一句直接抒发了诗人的感受,在前几句“景”的渲染下,诗人的思乡之情得到了充分的表现。

B

【解析】“小桥流水人家”描写了眼前所见到的景象。

同课章节目录