2015年高二人教版历史必修三 第21课 现代中国教育事业的发展(共42张PPT)

文档属性

| 名称 | 2015年高二人教版历史必修三 第21课 现代中国教育事业的发展(共42张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2015-08-05 11:47:20 | ||

图片预览

文档简介

课件42张PPT。人教版必修三《文化发展历程》 第21课 现代中国教育事业的发展2015年高二人教版历史课程标准:了解我国教育发展的史实,理解“国运兴衰,系于教育”的深刻含义。 百年大计,教育为本。教育为本,在于育人。

江泽民同志曾说:“要实现全面建设小康社会和中华民族伟大复兴的宏伟目标,必须坚持实施科教兴国,教育为本。要实现全面建设小康社会和中华民族伟大复兴的宏伟目标,就必须坚持实施科教兴国战略和人才强国战略,把教育摆在现代化建设优先发展的战略地位。”国运兴衰,系于教育探究一:新中国成立后,人民教育事业是如何建立的? 刚解放时,我国学龄儿童入学率还不到20%,成人的文盲则高达55%。为此全国工农教育会议提出:从1951年开始进行全国规模的识字运动。 识字是终身学习的关键,

是民主和公民社会的基础工具,

是社会和经济发展的先决条件,

更是最基本的人权。联合国教科文组织提出:一、新中国教育的奠基—社会主义教育的兴办 新中国初期的教育现状一、新中国教育的奠基—社会主义教育的兴办 阅读教材及学案内容,思考:1、1949年制定的新中国文化教育方针是什么?

2、1957年制定的人民教育事业发展指导的方针是?“中华人民共和国的文化教育为新民主主义的,即民族的、科学的、大众的文化教育。

——1949年9月 《共同纲领》 1949年 新中国的教育方针和政策:根据教材回答,哪些措施能体现出新中国的教育是“大众的”文化教育? 向工农和工农子女“开门” 新中国教育方针和政策的重要内容: 主要措施:

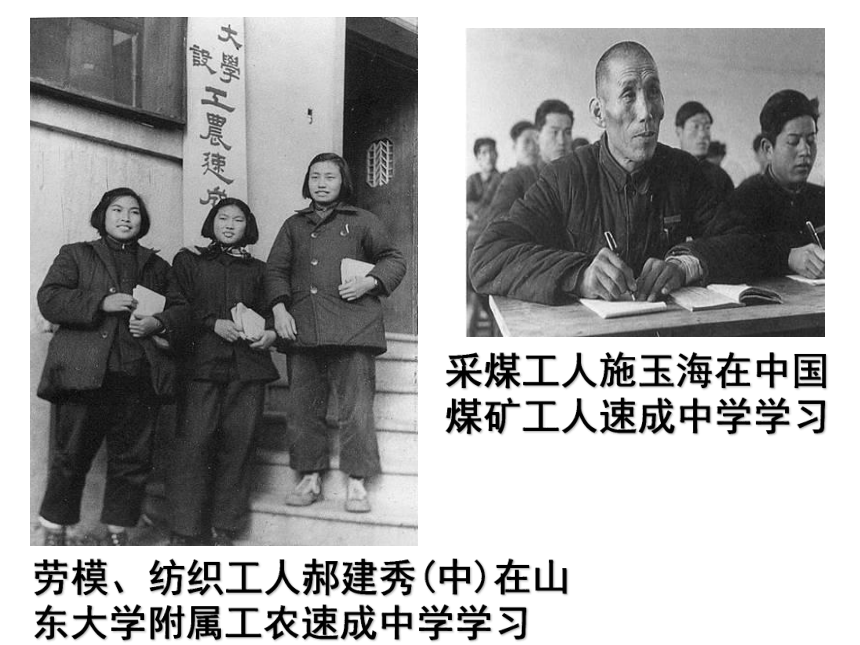

开展扫盲和工农识字教育,

开办工农业余学校,

开设干部文化补习学校、

工农速成中学及与之相匹配的大学预科,

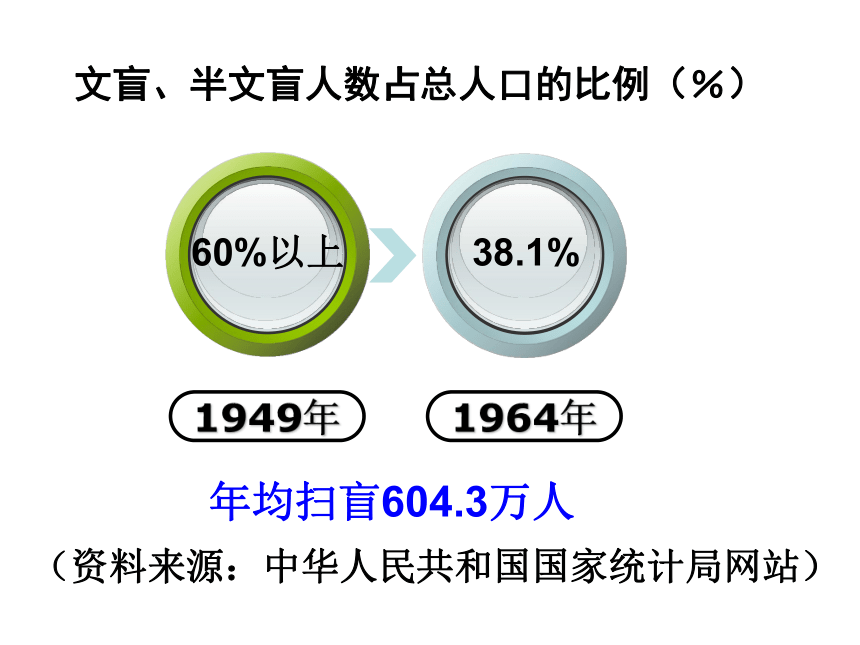

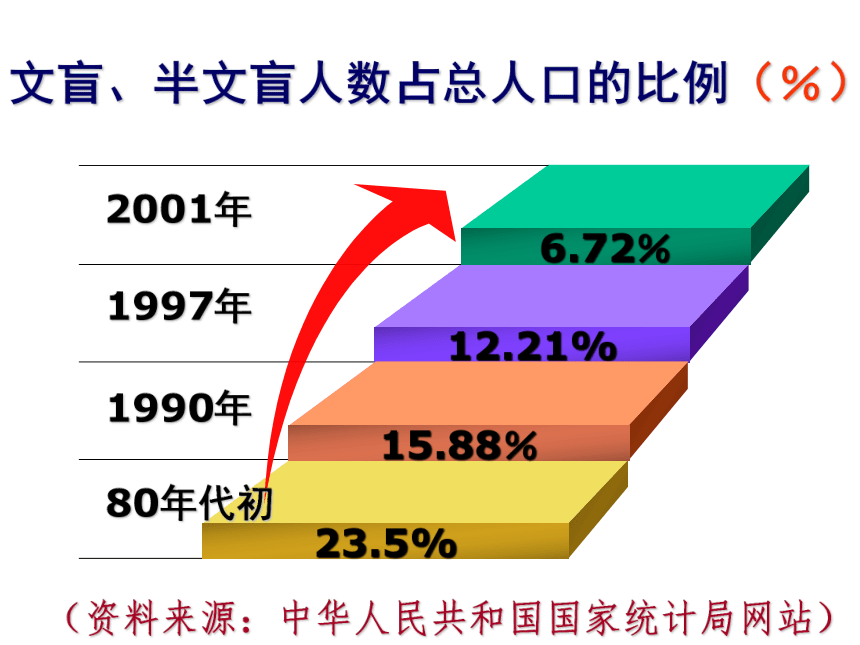

在各类学校中优先录取工农子女入学接受教育。一、新中国教育的奠基—社会主义教育的兴办 example劳模、纺织工人郝建秀(中)在山东大学附属工农速成中学学习采煤工人施玉海在中国煤矿工人速成中学学习(资料来源:中华人民共和国国家统计局网站)文盲、半文盲人数占总人口的比例(%)年均扫盲604.3万人 (资料来源:中华人民共和国国家统计局网站)文盲、半文盲人数占总人口的比例(%)1、人民政府接管各级各类学校,复课开学,并进行初步改革;2、从列强手中收回教育事业的自主权,教育事业真正回到人民手中;一、新中国教育的奠基—社会主义教育的兴办 意义:

这就成功地将半殖民地半封建教育改变为沿着社会主义方向前进的新中国的人民教育主要内容:

决定“以 为基础,吸收 ,借助 ”来建立人民教育事业;确立教育要为 ,学校要向 ,大力提高人民的文化水平。老解放区新教育经验旧教育有用经验苏联经验国家建设服务广大工农开门3、建立人民教育:

——1949年,第一次全国教育工作会议召开 “现在学校课程太多,对学生压力太大,讲授又不甚得法。考试方法以学生为敌人,举行突然袭击。这三项都是不利于培养青年们在德、智、体诸方面生动活泼地得到发展。” ——毛泽东 全面发展的人才;为社会主义服务的人才1、制定方针——人民教育面临的首要问题(2)提出探究二:这种教育方针培养的是什么样的人才?(1)背景:1956年,社会主义制度的确立“我们的教育方针,应该使受教育者在德育、智育、体育几方面都得到发展,成为有社会主义觉悟的有文化的劳动者。”

——毛泽东二、艰难探索(1956-1976)2、倡导并实施“两种教育制度”全日制学校教育制度

半工半读的学校教育制度 “ 中华人民共和国成立后,在一个时期内国家主要发展全日制学校。在这个过程中发现,只是发展这种单一类型的学校有不少问题,如:由于国家经济条件的限制,这种学校难于迅速发展,不能尽快普及教育;教育结构与经济结构脱节,不能升学的大批中小学毕业生,缺乏一定的生产知识和技能,很难安排工作,同国民经济的发展不相适应;还有许多已经走上工作岗位的人文化水平不高,需要学习知识,等等。 针对这些问题,1957年11月 8日,刘少奇建议试办半工半读学校。”探究三:既然新中国已经建立全日制学校教育制度,那么为什么还要建立半工半读的学校教育制度?

3.新型的社会主义教育制度的确立:1957年 社会主义教育方针的提出: “我们的教育方针,应该使受教育者在德育、智育、体育几方面都得到发展,成为有社会主义觉悟的有文化的劳动者。” ——毛泽东1957年2月,毛泽东在《关于正确处理人民内部矛盾的问题》中提出 ——这是新中国首次提出的社会主义教育方针4、新中国的教育成就; ——到1965年,中国教育事业初步形成较完整的国民教育体系。 奠定了共和国教育教育持续发展的坚实基础;

培养造就了一大批国家经济建设的新生骨干力量。 一、新中国教育的奠基—社会主义教育的兴办 巩固:新中国成立后,教育面临的首要问题是( )

A. 制定新的教育方针

B. 德育放在重要位置

C. 倡导“两种教育制度”

D. 培养少数民族干部

巩固:中国教育事业逐步形成比较完整的国民教育体系是在( )

A. 过渡时期 B. 十年探索时期

C. “文革”十年时期 D. 改革开放时期AB二、新中国教育的浩劫3、动乱中的教育(1966—1976年)(1)原因: (1)文革开始后,师生卷入“扫四旧”活动“文革”的冲击(2)表现(2)停课闹“革命”,成立红卫兵组织,批“走资 派”(3)1966年,高考制度被废除(4)高校招收“工农兵学员”(5)知识青年“上山下乡”清华大学在批斗反动学术权威二、新中国教育的浩劫“北大”红卫兵批判校长陆平等“反动学术权威” 大学不招生,知识青年 “上山下乡” 1966年,高考制度被废除。70年代初期,大学开始招生,入学前不用考试,推荐选拔工农兵学员上大学。大学生文化素质大大降低,大学教育水平也大大下降。“文化大革命”中的“教育革命”⑴史实①“停课闹革命”②“复课闹革命”③中小学和大学的招生停顿④知识青年“上山下乡” ⑤“教育革命”改革学校领导体制——工人毛泽东宣传队改革教学体制——“开门办学”,学制缩短改革高校招生制度——“七二一工人大学”,推荐上大学⑵对教育事业的影响(教育灾难) “文化断层”、“人才断层”、文盲与半文盲人数急剧增加,严重影响了全民族素质的提高和现代化事业的发展。二、新中国教育的浩劫三、教育春天(文革后至今)(一)拨乱反正,全面整顿开启教育春天1.措施整顿教学秩序

恢复高考制度

组织编写教材

倡导尊师重教 1、战略、方针:

(1)提出教育优先发展思想,实施“科教兴国”、“人才强国”的发展战略(2)20世纪80年代“三个面向”,促进教育改革步伐(二)新时期迎来教育春天(1)对基础教育:1986年颁布《义务教育法》,大力普及九年制义务教育。(2)对中等教育:实行普通教育与职业教育并举(3)对高等教育:增设一批新兴的边缘学科,建立学位制度,改革高校招生与分配制度,扩大学校办学的自主权;20世纪90年代实施“211工程”计划,一批重点高校和实验室迅速发展壮大

(4)允许社会办学,启动希望工程(1989年)2、改革措施(5)实施均衡教育,大力支持西部地区教育发展 她就是苏明娟,希望工程的形象代表!她和许许多多的贫困山区的孩子一样无钱上学,那双渴望知识的“大眼睛”打动了无数热心于希望工程事业的人。多年来苏明娟和所有接受希望工程捐助的学子一样,受到了社会方方面面的关爱,从而顺利地完成了小学、初中、高中的学业。她学习勤奋努力, 顺利地考入安徽大学。 在安徽大学就读的苏明娟(《希望工程宣传画》中的“大眼睛”)2005年大学毕业,走上了工作岗位。 从2006年开始,全部免除西部地区农村义务教育阶段学生学杂费。百年大计 教育为本国运兴衰 系于教育他1986年毕业于解放军艺

术学院;1991年毕业于北

京师范大学鲁迅文学院,

2012年获得诺贝尔文学奖

他毕业于北京航天航空大

学,是辽宁省劳动模范、

“航空报国金奖”获得者;他

是歼-15舰载机研制现场总指

挥 教育法律法规体系的基本框架初步建立文革结束以后,中国教育事业取得的突出成就主要表现在哪些方面?1、1977年12月,恢复高考制度2、提出了“三个面向”的新时期教育发展的指导方针;3、提出“科教兴国”战略;4、教育立法取得较大进展,初步建立起中国教育法律法规体系。5、各级各类教育跨上新台阶。探究活动:

综合以上所述,新时期中国教育事业突飞猛进的原因有哪些? 1)环境改善:

2)经济需要:

3)政府政策:“文革”结束后,党和政府对教育界进行了拨乱反正,尊师重教的风气逐步形成。 改革开放和社会主义现代化建设的需要。 三个面向.科教兴国.教育立法。4)世界各国教育的发展的推动。 一、新中国教育的奠基二、新中国教育的浩劫三、新中国教育的复兴1、背景:2、措施优先发展教育, 实行“ ”发展战略科教兴国提出 的指导方针, 加快教育改革步伐三个面向启动“ 工程”, 加大 地区教育发展力度希望西部高考尊师重教拨乱反正课堂小结谢 谢 观 看

江泽民同志曾说:“要实现全面建设小康社会和中华民族伟大复兴的宏伟目标,必须坚持实施科教兴国,教育为本。要实现全面建设小康社会和中华民族伟大复兴的宏伟目标,就必须坚持实施科教兴国战略和人才强国战略,把教育摆在现代化建设优先发展的战略地位。”国运兴衰,系于教育探究一:新中国成立后,人民教育事业是如何建立的? 刚解放时,我国学龄儿童入学率还不到20%,成人的文盲则高达55%。为此全国工农教育会议提出:从1951年开始进行全国规模的识字运动。 识字是终身学习的关键,

是民主和公民社会的基础工具,

是社会和经济发展的先决条件,

更是最基本的人权。联合国教科文组织提出:一、新中国教育的奠基—社会主义教育的兴办 新中国初期的教育现状一、新中国教育的奠基—社会主义教育的兴办 阅读教材及学案内容,思考:1、1949年制定的新中国文化教育方针是什么?

2、1957年制定的人民教育事业发展指导的方针是?“中华人民共和国的文化教育为新民主主义的,即民族的、科学的、大众的文化教育。

——1949年9月 《共同纲领》 1949年 新中国的教育方针和政策:根据教材回答,哪些措施能体现出新中国的教育是“大众的”文化教育? 向工农和工农子女“开门” 新中国教育方针和政策的重要内容: 主要措施:

开展扫盲和工农识字教育,

开办工农业余学校,

开设干部文化补习学校、

工农速成中学及与之相匹配的大学预科,

在各类学校中优先录取工农子女入学接受教育。一、新中国教育的奠基—社会主义教育的兴办 example劳模、纺织工人郝建秀(中)在山东大学附属工农速成中学学习采煤工人施玉海在中国煤矿工人速成中学学习(资料来源:中华人民共和国国家统计局网站)文盲、半文盲人数占总人口的比例(%)年均扫盲604.3万人 (资料来源:中华人民共和国国家统计局网站)文盲、半文盲人数占总人口的比例(%)1、人民政府接管各级各类学校,复课开学,并进行初步改革;2、从列强手中收回教育事业的自主权,教育事业真正回到人民手中;一、新中国教育的奠基—社会主义教育的兴办 意义:

这就成功地将半殖民地半封建教育改变为沿着社会主义方向前进的新中国的人民教育主要内容:

决定“以 为基础,吸收 ,借助 ”来建立人民教育事业;确立教育要为 ,学校要向 ,大力提高人民的文化水平。老解放区新教育经验旧教育有用经验苏联经验国家建设服务广大工农开门3、建立人民教育:

——1949年,第一次全国教育工作会议召开 “现在学校课程太多,对学生压力太大,讲授又不甚得法。考试方法以学生为敌人,举行突然袭击。这三项都是不利于培养青年们在德、智、体诸方面生动活泼地得到发展。” ——毛泽东 全面发展的人才;为社会主义服务的人才1、制定方针——人民教育面临的首要问题(2)提出探究二:这种教育方针培养的是什么样的人才?(1)背景:1956年,社会主义制度的确立“我们的教育方针,应该使受教育者在德育、智育、体育几方面都得到发展,成为有社会主义觉悟的有文化的劳动者。”

——毛泽东二、艰难探索(1956-1976)2、倡导并实施“两种教育制度”全日制学校教育制度

半工半读的学校教育制度 “ 中华人民共和国成立后,在一个时期内国家主要发展全日制学校。在这个过程中发现,只是发展这种单一类型的学校有不少问题,如:由于国家经济条件的限制,这种学校难于迅速发展,不能尽快普及教育;教育结构与经济结构脱节,不能升学的大批中小学毕业生,缺乏一定的生产知识和技能,很难安排工作,同国民经济的发展不相适应;还有许多已经走上工作岗位的人文化水平不高,需要学习知识,等等。 针对这些问题,1957年11月 8日,刘少奇建议试办半工半读学校。”探究三:既然新中国已经建立全日制学校教育制度,那么为什么还要建立半工半读的学校教育制度?

3.新型的社会主义教育制度的确立:1957年 社会主义教育方针的提出: “我们的教育方针,应该使受教育者在德育、智育、体育几方面都得到发展,成为有社会主义觉悟的有文化的劳动者。” ——毛泽东1957年2月,毛泽东在《关于正确处理人民内部矛盾的问题》中提出 ——这是新中国首次提出的社会主义教育方针4、新中国的教育成就; ——到1965年,中国教育事业初步形成较完整的国民教育体系。 奠定了共和国教育教育持续发展的坚实基础;

培养造就了一大批国家经济建设的新生骨干力量。 一、新中国教育的奠基—社会主义教育的兴办 巩固:新中国成立后,教育面临的首要问题是( )

A. 制定新的教育方针

B. 德育放在重要位置

C. 倡导“两种教育制度”

D. 培养少数民族干部

巩固:中国教育事业逐步形成比较完整的国民教育体系是在( )

A. 过渡时期 B. 十年探索时期

C. “文革”十年时期 D. 改革开放时期AB二、新中国教育的浩劫3、动乱中的教育(1966—1976年)(1)原因: (1)文革开始后,师生卷入“扫四旧”活动“文革”的冲击(2)表现(2)停课闹“革命”,成立红卫兵组织,批“走资 派”(3)1966年,高考制度被废除(4)高校招收“工农兵学员”(5)知识青年“上山下乡”清华大学在批斗反动学术权威二、新中国教育的浩劫“北大”红卫兵批判校长陆平等“反动学术权威” 大学不招生,知识青年 “上山下乡” 1966年,高考制度被废除。70年代初期,大学开始招生,入学前不用考试,推荐选拔工农兵学员上大学。大学生文化素质大大降低,大学教育水平也大大下降。“文化大革命”中的“教育革命”⑴史实①“停课闹革命”②“复课闹革命”③中小学和大学的招生停顿④知识青年“上山下乡” ⑤“教育革命”改革学校领导体制——工人毛泽东宣传队改革教学体制——“开门办学”,学制缩短改革高校招生制度——“七二一工人大学”,推荐上大学⑵对教育事业的影响(教育灾难) “文化断层”、“人才断层”、文盲与半文盲人数急剧增加,严重影响了全民族素质的提高和现代化事业的发展。二、新中国教育的浩劫三、教育春天(文革后至今)(一)拨乱反正,全面整顿开启教育春天1.措施整顿教学秩序

恢复高考制度

组织编写教材

倡导尊师重教 1、战略、方针:

(1)提出教育优先发展思想,实施“科教兴国”、“人才强国”的发展战略(2)20世纪80年代“三个面向”,促进教育改革步伐(二)新时期迎来教育春天(1)对基础教育:1986年颁布《义务教育法》,大力普及九年制义务教育。(2)对中等教育:实行普通教育与职业教育并举(3)对高等教育:增设一批新兴的边缘学科,建立学位制度,改革高校招生与分配制度,扩大学校办学的自主权;20世纪90年代实施“211工程”计划,一批重点高校和实验室迅速发展壮大

(4)允许社会办学,启动希望工程(1989年)2、改革措施(5)实施均衡教育,大力支持西部地区教育发展 她就是苏明娟,希望工程的形象代表!她和许许多多的贫困山区的孩子一样无钱上学,那双渴望知识的“大眼睛”打动了无数热心于希望工程事业的人。多年来苏明娟和所有接受希望工程捐助的学子一样,受到了社会方方面面的关爱,从而顺利地完成了小学、初中、高中的学业。她学习勤奋努力, 顺利地考入安徽大学。 在安徽大学就读的苏明娟(《希望工程宣传画》中的“大眼睛”)2005年大学毕业,走上了工作岗位。 从2006年开始,全部免除西部地区农村义务教育阶段学生学杂费。百年大计 教育为本国运兴衰 系于教育他1986年毕业于解放军艺

术学院;1991年毕业于北

京师范大学鲁迅文学院,

2012年获得诺贝尔文学奖

他毕业于北京航天航空大

学,是辽宁省劳动模范、

“航空报国金奖”获得者;他

是歼-15舰载机研制现场总指

挥 教育法律法规体系的基本框架初步建立文革结束以后,中国教育事业取得的突出成就主要表现在哪些方面?1、1977年12月,恢复高考制度2、提出了“三个面向”的新时期教育发展的指导方针;3、提出“科教兴国”战略;4、教育立法取得较大进展,初步建立起中国教育法律法规体系。5、各级各类教育跨上新台阶。探究活动:

综合以上所述,新时期中国教育事业突飞猛进的原因有哪些? 1)环境改善:

2)经济需要:

3)政府政策:“文革”结束后,党和政府对教育界进行了拨乱反正,尊师重教的风气逐步形成。 改革开放和社会主义现代化建设的需要。 三个面向.科教兴国.教育立法。4)世界各国教育的发展的推动。 一、新中国教育的奠基二、新中国教育的浩劫三、新中国教育的复兴1、背景:2、措施优先发展教育, 实行“ ”发展战略科教兴国提出 的指导方针, 加快教育改革步伐三个面向启动“ 工程”, 加大 地区教育发展力度希望西部高考尊师重教拨乱反正课堂小结谢 谢 观 看

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术