18.杨修之死课件

图片预览

文档简介

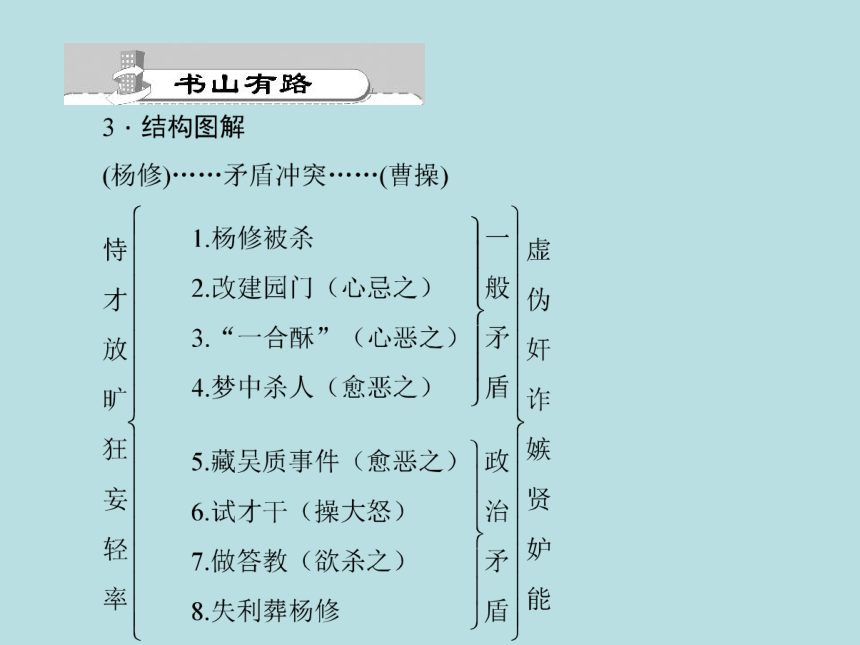

课件23张PPT。第五单元 品味古典名著 18.杨修之死1.走近作者

罗贯中(约1330-约1400),名本,字贯中,号湖海散人,元末明初小说家。

2.主题解说

本文叙述的是魏蜀汉中争夺战的最后阶段,曹操军队撤退的情况,记叙了杨修被曹操杀害的原因和经过,生动地表现了杨修的聪明才智,刻画了杨修“恃才放旷”的思想性格,也揭示了曹操既虚伪奸诈又深谋远虑的复杂性格。4.重点聚焦

师:杨修为什么被杀?

生甲:由于杨修能够摸透曹操的心思,曹操既嫉妒他的才能,又考虑到留他在身边终不免造成祸患,总想找一个堂堂正正的罪名把他杀掉。

生乙:杨修恃才放旷,为显示自己的聪明才智,置军纪于不顾。

生丙:由于杨修已深深卷入曹丕和曹植争夺接班人的斗争之中,在曹丕已经得势的情况下,他必将成为这场斗争的牺牲品。5.素材积累

与《三国演义》相关成语

三顾茅庐(刘备与诸葛亮):形容求才若渴。

鞠躬尽瘁(诸葛亮):形容贡献自己的全部力量,死了方休。

望梅止渴(曹操):比喻以空想安慰自己。

如嚼鸡肋(杨修):比喻很乏味。

才高八斗(曹植):形容学问高,文采好。

乐不思蜀(刘禅):比喻乐而忘本。敏于事而慎于言。——《论语·学而》

【译文】 做事勤快敏捷,说话谨慎。

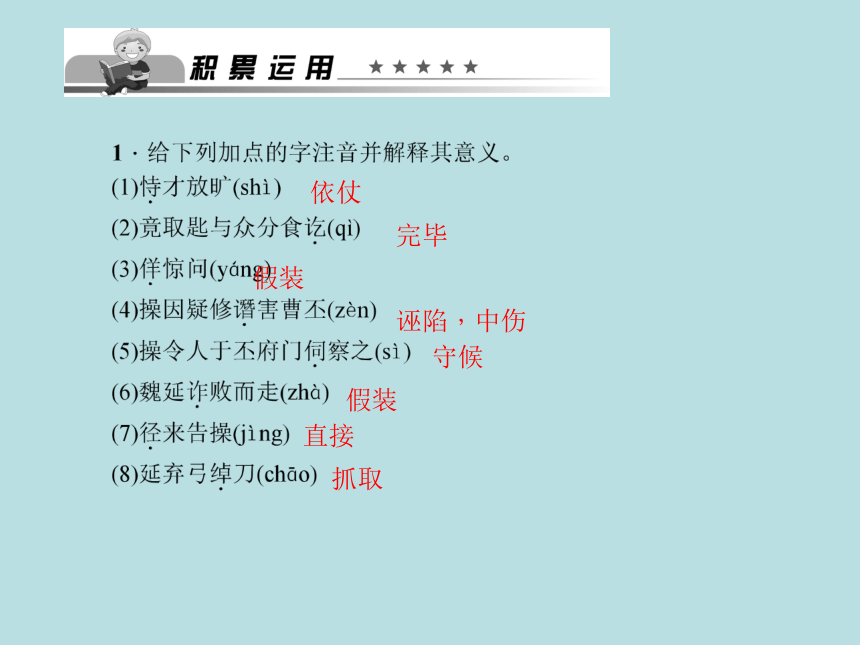

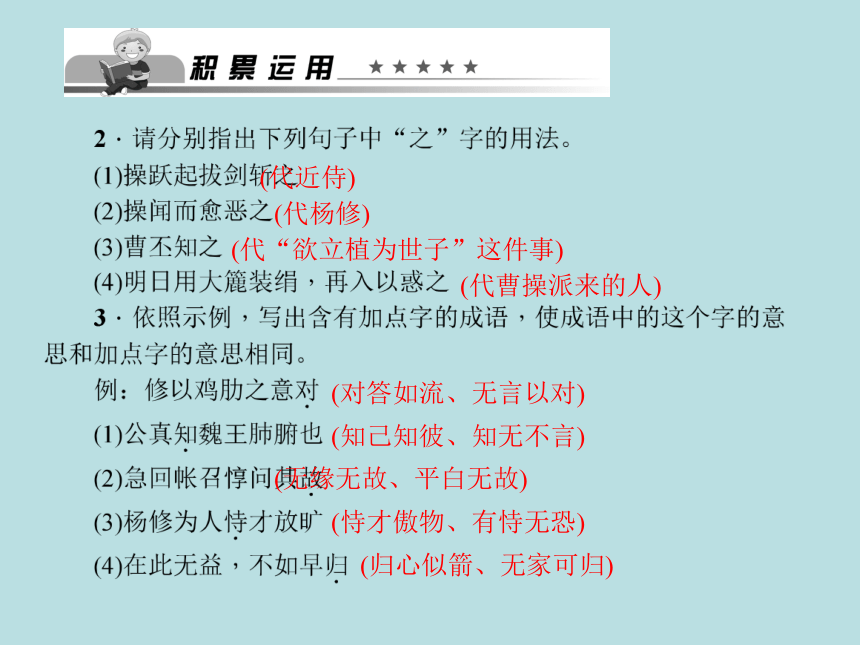

【感悟】 这句话告诉我们,要多做实事,少说废话,不乱说话。依仗 完毕 假装诬陷,中伤 守候 假装 直接 抓取 (代近侍)(代杨修) (代“欲立植为世子”这件事) (代曹操派来的人) (对答如流、无言以对) (知己知彼、知无不言) (无缘无故、平白无故)(恃才傲物、有恃无恐) (归心似箭、无家可归) 4.将下列句子译成现代汉语。

(1)杨修为人恃才放旷,数犯曹操之忌。

杨修平日行事,好依仗自己的聪明才智而不加检点,多次冒犯曹操的忌讳。

(2)人皆以为操果梦中杀人。

人们都认为曹操果然在梦中杀人。

(3)方忆杨修之言,随将修尸收回厚葬,就令班师。

才想起杨修说的话,随即将杨修的尸体收回进行厚葬,并且下令回朝。

(4)操方麾军回战马超。

曹操才指挥军队回战马超。5.品读下列句子,体会人物的思想性格。

(1)(操)半晌而起,佯惊问:“何人杀吾近侍?”

狡诈虚伪

(2)吾梦中好杀人;凡吾睡着,汝等切勿近前。

奸诈

(3)操见了大怒曰:“匹夫安敢欺我耶!”此时已有杀修之心。今乃借惑乱军心之罪杀之。

深谋远虑6.名著阅读。

(1)《三国演义》主要人物中被称为“三绝”的分别是:“奸绝” ,“智绝” ,“义绝” 。

(2)杜牧《赤壁》诗中“东风不与周郎便 ,钢雀春深锁二乔”的句子写的是 (战役名),涉及的两个主要人物

是曹操、周瑜。

(3)请写出两个与“三国”故事有关的成语或俗语。

①三顾茅庐

②司马昭之心,路人皆知;刘备借荆州——有借无还。曹操诸葛亮关羽赤壁之战(4)关羽是《三国演义》中忠义的化身。有桃园三结义、温酒斩华雄等很多故事。其中我们所熟知的他忠、义、勇、谋、傲的五件事情分别有:千里 、华容道义释 、过五关 、水淹 、败走麦城。

(5)对联是我国传统文化的精粹。请结合《杨修之死》的有关内容仿照上联写出下联。

上联:处事勿学曹操阴险奸诈

下联:

(6)罗贯中的《三国演义》,写到晋国司马炎灭了吴国,俘虏了吴王孙皓。司马炎叫孙皓坐时说:“朕设此座久也!”这句话的言外之意是:走单骑曹操斩六将七军做人勿效杨修恃才放旷。我早就想灭了吴国。7.益阳物华天宝,人杰地灵,是颇负盛名的文化之乡。特别是这里留下了关于三国历史的宝贵文化遗产。某班开展以“益阳三国文化”为专题的综合性学习活动,请你参加。

材料一:吴蜀双方在益阳对垒争锋,留下了一批历史遗迹。如鲁肃堤、马良湖、关羽濑等。

材料二:益阳文人墨客历来喜欢以三国历史为题材吟诗作对,创作了大量的文学作品;民间通过讲故事、演花鼓戏、唱歌谣等方式反映三国历史。这些都成为益阳文化遗产的重要组成部分。(1)【信息收集】

以上两则材料透露出的共同信息是什么?

益阳有丰富的“三国文化”遗产。

(2)【社会调查】

在实地考察中,同学们发现许多三国遗迹没有得到有效保护,外地游客更不知道有这些名胜。请你就这一情况向益阳市人民政府提两条合理化建议。

①加大对益阳“三国文化”遗迹的保护力度,对已损坏的遗迹进行有效修复。

②加大对益阳“三国文化”的宣传力度,并以此为契机开发益阳旅游资源。(3)【文艺汇演】

班上排练了益阳花鼓戏《单刀赴会》,在学校师生会上汇报演出,请你以主持人的身份作一个简短的开场白。(50字左右)

从介绍剧情,说明演出的目的、意义等角度说均可。示例:尊敬的老师,亲爱的同学们,大家好!为了传承益阳民间艺术,弘扬“三国文化”,我班排练了益阳花鼓戏《单刀赴会》,欢迎大家批评指正,谢谢!玄德也防曹操谋害,就下处后园种菜,亲自浇灌,以为韬晦之计。关、张二人曰:“兄不留心天下大事,而学小人之事,何也?”玄德曰:“此非二弟所知也。”二人乃不复言。

一曰,关、张不在,玄德正在后园浇菜,许褚、张辽引数十人入园中曰:“丞相有命,请使君便行。”玄德惊问曰:“有甚紧事?”许褚曰:“不知。只教我来相请。”玄德只得随二人入府见操。操笑曰:“在家做得好大事!”唬得玄德面如土色。操执玄德手,直至后园,曰:“玄德学圃不易!”玄德方才放心,答曰:“无事消遣耳。”操曰:“适见枝头梅子青青,忽感去年征张绣时,道上缺水,将士皆渴;吾心生一计,以鞭虚指曰:‘前面有梅林。’军士闻之,口皆生唾,由是不渴。今见此梅,不可不赏。又值煮酒正熟,故邀使君小亭一会。”玄德心神方定。随至小亭,已设樽俎:盘置青梅,一樽煮酒。 二人对坐,开怀畅饮。酒至半酣,忽阴云漠漠,骤雨将至。从人遥指天外龙挂,操与玄德凭栏观之。操曰:“使君知龙之变化否?”玄德曰:“未知其详。”操曰:“龙能大能小,能升能隐:大则兴云吐雾,小则隐介藏形;升则飞腾于宇宙之间,隐则潜伏于波涛之内。方今春深,龙乘时变化,犹人得志而纵横四海。龙之为物,可比世之英雄。玄德久历四方,必知当世英雄。请试指言之。”玄德曰:“备肉眼安识英雄?”操曰:“休得过谦。”玄德曰:“备叨恩庇,得仕于朝。天下英雄,实有未知。”操曰:“既不识其面,亦闻其名。”玄德曰:“淮南袁术,兵粮足备,可为英雄?”操笑曰:“冢中枯骨,吾早晚必擒之! ”玄德曰:“河北袁绍,四世三公,门多故吏;今虎踞冀州之地,部下能事者极多,可为英雄?”操笑曰:“袁绍色厉胆薄,好谋无断;干大事而惜身,见小利而忘命:非英雄也。”玄德曰:“有一人名称八俊,威镇九州——刘景升可为英雄?”操曰:“刘表虚名无实,非英雄也。”玄德曰:“有一人血气方刚,江东领袖——孙伯符乃英雄也?”操曰:“孙策藉父之名,非英雄也。”玄德曰:“益州刘季玉,可为英雄乎?”操曰:“刘璋虽系宗室,乃守户之犬耳,何足为英雄!”玄德曰:“如张绣、张鲁、韩遂等辈皆何如?”操鼓掌大笑曰:“此等碌碌小人,何足挂齿!”玄德曰:“舍此之外,备实不知。 操曰:“夫英雄者,胸怀大志,腹有良谋,有包藏宇宙之机,吞吐天地之志者也。”玄德曰:“谁能当之?”操以手指玄德,后自指,曰:“今天下英雄,惟使君与操耳!”玄德闻言,吃了一惊,手中所执匙箸,不觉落于地下。时正值天雨将至,雷声大作。玄德乃从容俯首拾箸曰:“一震之威,乃至于此。”操笑曰:“丈夫亦畏雷乎?”玄德曰:“圣人迅雷风烈必变,安得不畏?”将闻言失箸缘故,轻轻掩饰过了。操遂不疑玄德。后人有诗赞曰:勉从虎穴暂趋身,说破英雄惊杀人。巧借闻雷来掩饰,随机应变信如神。8.刘玄德志在天下,为何却甘愿在下处后园种菜?

为防备曹操识破而被曹操所害。

9.曹操特意请玄德喝酒,是不是为了笼络玄德?由此可以看出曹操怎样的性格特点?

不是,只是为了试探刘备;表现了曹操的老奸巨猾。

10.当曹操指出“今天下英雄,惟使君与操耳”,玄德有何反应?为什么他要这样做?可见他是一个怎样的人?

刘备十分惊慌而筷子落地,但并非他所说的是因为打雷的原因,而是被曹操一语道破,可见刘备反应极快,心计更胜曹操一筹。

11.本段可谓是曹操与玄德的一次没有兵刃的交锋,在这次交锋中孰胜孰负?说说你的看法。

刘备胜,曹操败。因为曹操被刘备的假象所迷惑,因而上当受骗。名著导读——《三国演义》

【人物形象】

《三国演义》刻画了很多人物形象,其中最为成功的有诸葛亮、曹操、关羽、刘备等人。

诸葛亮:“贤相”的化身,他具有“鞠躬尽瘁,死而后已”的高风亮节,具有救世济民再造太平盛世的雄心壮志,他还有呼风唤雨、神机妙算的奇异本领。

曹操:一位奸雄,他生活的信条是“宁教我负天下人,不教天下人负我”,既有雄才大略,又残暴奸诈,是一个政治野心家、阴谋家。

关羽:“威猛刚毅”“义重如山”。但他的义气是以个人恩怨为前提的,并非国家民族之大义。

刘备:仁民爱物、礼贤下士、知人善任的仁君典型。【思想内容】

《三国演义》描写的是从东汉末年到西晋初年之间近一百年的历史风云。全书反映了三国时代的政治军事斗争,反映了三国时代各类社会矛盾的渗透与转化,概括了这一时代的历史巨变,塑造了一批叱咤风云的英雄人物。在对三国历史的把握上,作者表现出明显的拥刘反曹倾向,以刘备集团作为描写的中心,对刘备集团的主要人物加以歌颂,对曹操则极力揭露鞭挞。

【艺术成就】

1.它成功地塑造了众多的人物形象。其中主要人物都是性格鲜明、形象生动的艺术典型。各类人物各有共性;同类人物各有个性。作者描写人物,善于抓住基本特征,突出某个方面,加以夸张,并用对比、衬托的方法,使人物个性鲜明生动。这是作者塑造人物的一条基本原则。2.它长于描述战争。全书共写大小战争四十多次,展现了一幕幕惊心动魄的战争场面。

3.它的结构既宏伟壮阔而又严密精巧。时间长达百年,人物多至数百,事件错综,头绪纷繁。而描述既符合基本事实,又注意艺术情节的连贯。

4.语言精练畅达,明白如话。今天看来,这种语言似乎半文不白,但在当时它却近于白话;用这种语言来写长篇小说,是一种创举,和过去某些小说粗糙芜杂的语言相比,是一个明显的进步。

罗贯中(约1330-约1400),名本,字贯中,号湖海散人,元末明初小说家。

2.主题解说

本文叙述的是魏蜀汉中争夺战的最后阶段,曹操军队撤退的情况,记叙了杨修被曹操杀害的原因和经过,生动地表现了杨修的聪明才智,刻画了杨修“恃才放旷”的思想性格,也揭示了曹操既虚伪奸诈又深谋远虑的复杂性格。4.重点聚焦

师:杨修为什么被杀?

生甲:由于杨修能够摸透曹操的心思,曹操既嫉妒他的才能,又考虑到留他在身边终不免造成祸患,总想找一个堂堂正正的罪名把他杀掉。

生乙:杨修恃才放旷,为显示自己的聪明才智,置军纪于不顾。

生丙:由于杨修已深深卷入曹丕和曹植争夺接班人的斗争之中,在曹丕已经得势的情况下,他必将成为这场斗争的牺牲品。5.素材积累

与《三国演义》相关成语

三顾茅庐(刘备与诸葛亮):形容求才若渴。

鞠躬尽瘁(诸葛亮):形容贡献自己的全部力量,死了方休。

望梅止渴(曹操):比喻以空想安慰自己。

如嚼鸡肋(杨修):比喻很乏味。

才高八斗(曹植):形容学问高,文采好。

乐不思蜀(刘禅):比喻乐而忘本。敏于事而慎于言。——《论语·学而》

【译文】 做事勤快敏捷,说话谨慎。

【感悟】 这句话告诉我们,要多做实事,少说废话,不乱说话。依仗 完毕 假装诬陷,中伤 守候 假装 直接 抓取 (代近侍)(代杨修) (代“欲立植为世子”这件事) (代曹操派来的人) (对答如流、无言以对) (知己知彼、知无不言) (无缘无故、平白无故)(恃才傲物、有恃无恐) (归心似箭、无家可归) 4.将下列句子译成现代汉语。

(1)杨修为人恃才放旷,数犯曹操之忌。

杨修平日行事,好依仗自己的聪明才智而不加检点,多次冒犯曹操的忌讳。

(2)人皆以为操果梦中杀人。

人们都认为曹操果然在梦中杀人。

(3)方忆杨修之言,随将修尸收回厚葬,就令班师。

才想起杨修说的话,随即将杨修的尸体收回进行厚葬,并且下令回朝。

(4)操方麾军回战马超。

曹操才指挥军队回战马超。5.品读下列句子,体会人物的思想性格。

(1)(操)半晌而起,佯惊问:“何人杀吾近侍?”

狡诈虚伪

(2)吾梦中好杀人;凡吾睡着,汝等切勿近前。

奸诈

(3)操见了大怒曰:“匹夫安敢欺我耶!”此时已有杀修之心。今乃借惑乱军心之罪杀之。

深谋远虑6.名著阅读。

(1)《三国演义》主要人物中被称为“三绝”的分别是:“奸绝” ,“智绝” ,“义绝” 。

(2)杜牧《赤壁》诗中“东风不与周郎便 ,钢雀春深锁二乔”的句子写的是 (战役名),涉及的两个主要人物

是曹操、周瑜。

(3)请写出两个与“三国”故事有关的成语或俗语。

①三顾茅庐

②司马昭之心,路人皆知;刘备借荆州——有借无还。曹操诸葛亮关羽赤壁之战(4)关羽是《三国演义》中忠义的化身。有桃园三结义、温酒斩华雄等很多故事。其中我们所熟知的他忠、义、勇、谋、傲的五件事情分别有:千里 、华容道义释 、过五关 、水淹 、败走麦城。

(5)对联是我国传统文化的精粹。请结合《杨修之死》的有关内容仿照上联写出下联。

上联:处事勿学曹操阴险奸诈

下联:

(6)罗贯中的《三国演义》,写到晋国司马炎灭了吴国,俘虏了吴王孙皓。司马炎叫孙皓坐时说:“朕设此座久也!”这句话的言外之意是:走单骑曹操斩六将七军做人勿效杨修恃才放旷。我早就想灭了吴国。7.益阳物华天宝,人杰地灵,是颇负盛名的文化之乡。特别是这里留下了关于三国历史的宝贵文化遗产。某班开展以“益阳三国文化”为专题的综合性学习活动,请你参加。

材料一:吴蜀双方在益阳对垒争锋,留下了一批历史遗迹。如鲁肃堤、马良湖、关羽濑等。

材料二:益阳文人墨客历来喜欢以三国历史为题材吟诗作对,创作了大量的文学作品;民间通过讲故事、演花鼓戏、唱歌谣等方式反映三国历史。这些都成为益阳文化遗产的重要组成部分。(1)【信息收集】

以上两则材料透露出的共同信息是什么?

益阳有丰富的“三国文化”遗产。

(2)【社会调查】

在实地考察中,同学们发现许多三国遗迹没有得到有效保护,外地游客更不知道有这些名胜。请你就这一情况向益阳市人民政府提两条合理化建议。

①加大对益阳“三国文化”遗迹的保护力度,对已损坏的遗迹进行有效修复。

②加大对益阳“三国文化”的宣传力度,并以此为契机开发益阳旅游资源。(3)【文艺汇演】

班上排练了益阳花鼓戏《单刀赴会》,在学校师生会上汇报演出,请你以主持人的身份作一个简短的开场白。(50字左右)

从介绍剧情,说明演出的目的、意义等角度说均可。示例:尊敬的老师,亲爱的同学们,大家好!为了传承益阳民间艺术,弘扬“三国文化”,我班排练了益阳花鼓戏《单刀赴会》,欢迎大家批评指正,谢谢!玄德也防曹操谋害,就下处后园种菜,亲自浇灌,以为韬晦之计。关、张二人曰:“兄不留心天下大事,而学小人之事,何也?”玄德曰:“此非二弟所知也。”二人乃不复言。

一曰,关、张不在,玄德正在后园浇菜,许褚、张辽引数十人入园中曰:“丞相有命,请使君便行。”玄德惊问曰:“有甚紧事?”许褚曰:“不知。只教我来相请。”玄德只得随二人入府见操。操笑曰:“在家做得好大事!”唬得玄德面如土色。操执玄德手,直至后园,曰:“玄德学圃不易!”玄德方才放心,答曰:“无事消遣耳。”操曰:“适见枝头梅子青青,忽感去年征张绣时,道上缺水,将士皆渴;吾心生一计,以鞭虚指曰:‘前面有梅林。’军士闻之,口皆生唾,由是不渴。今见此梅,不可不赏。又值煮酒正熟,故邀使君小亭一会。”玄德心神方定。随至小亭,已设樽俎:盘置青梅,一樽煮酒。 二人对坐,开怀畅饮。酒至半酣,忽阴云漠漠,骤雨将至。从人遥指天外龙挂,操与玄德凭栏观之。操曰:“使君知龙之变化否?”玄德曰:“未知其详。”操曰:“龙能大能小,能升能隐:大则兴云吐雾,小则隐介藏形;升则飞腾于宇宙之间,隐则潜伏于波涛之内。方今春深,龙乘时变化,犹人得志而纵横四海。龙之为物,可比世之英雄。玄德久历四方,必知当世英雄。请试指言之。”玄德曰:“备肉眼安识英雄?”操曰:“休得过谦。”玄德曰:“备叨恩庇,得仕于朝。天下英雄,实有未知。”操曰:“既不识其面,亦闻其名。”玄德曰:“淮南袁术,兵粮足备,可为英雄?”操笑曰:“冢中枯骨,吾早晚必擒之! ”玄德曰:“河北袁绍,四世三公,门多故吏;今虎踞冀州之地,部下能事者极多,可为英雄?”操笑曰:“袁绍色厉胆薄,好谋无断;干大事而惜身,见小利而忘命:非英雄也。”玄德曰:“有一人名称八俊,威镇九州——刘景升可为英雄?”操曰:“刘表虚名无实,非英雄也。”玄德曰:“有一人血气方刚,江东领袖——孙伯符乃英雄也?”操曰:“孙策藉父之名,非英雄也。”玄德曰:“益州刘季玉,可为英雄乎?”操曰:“刘璋虽系宗室,乃守户之犬耳,何足为英雄!”玄德曰:“如张绣、张鲁、韩遂等辈皆何如?”操鼓掌大笑曰:“此等碌碌小人,何足挂齿!”玄德曰:“舍此之外,备实不知。 操曰:“夫英雄者,胸怀大志,腹有良谋,有包藏宇宙之机,吞吐天地之志者也。”玄德曰:“谁能当之?”操以手指玄德,后自指,曰:“今天下英雄,惟使君与操耳!”玄德闻言,吃了一惊,手中所执匙箸,不觉落于地下。时正值天雨将至,雷声大作。玄德乃从容俯首拾箸曰:“一震之威,乃至于此。”操笑曰:“丈夫亦畏雷乎?”玄德曰:“圣人迅雷风烈必变,安得不畏?”将闻言失箸缘故,轻轻掩饰过了。操遂不疑玄德。后人有诗赞曰:勉从虎穴暂趋身,说破英雄惊杀人。巧借闻雷来掩饰,随机应变信如神。8.刘玄德志在天下,为何却甘愿在下处后园种菜?

为防备曹操识破而被曹操所害。

9.曹操特意请玄德喝酒,是不是为了笼络玄德?由此可以看出曹操怎样的性格特点?

不是,只是为了试探刘备;表现了曹操的老奸巨猾。

10.当曹操指出“今天下英雄,惟使君与操耳”,玄德有何反应?为什么他要这样做?可见他是一个怎样的人?

刘备十分惊慌而筷子落地,但并非他所说的是因为打雷的原因,而是被曹操一语道破,可见刘备反应极快,心计更胜曹操一筹。

11.本段可谓是曹操与玄德的一次没有兵刃的交锋,在这次交锋中孰胜孰负?说说你的看法。

刘备胜,曹操败。因为曹操被刘备的假象所迷惑,因而上当受骗。名著导读——《三国演义》

【人物形象】

《三国演义》刻画了很多人物形象,其中最为成功的有诸葛亮、曹操、关羽、刘备等人。

诸葛亮:“贤相”的化身,他具有“鞠躬尽瘁,死而后已”的高风亮节,具有救世济民再造太平盛世的雄心壮志,他还有呼风唤雨、神机妙算的奇异本领。

曹操:一位奸雄,他生活的信条是“宁教我负天下人,不教天下人负我”,既有雄才大略,又残暴奸诈,是一个政治野心家、阴谋家。

关羽:“威猛刚毅”“义重如山”。但他的义气是以个人恩怨为前提的,并非国家民族之大义。

刘备:仁民爱物、礼贤下士、知人善任的仁君典型。【思想内容】

《三国演义》描写的是从东汉末年到西晋初年之间近一百年的历史风云。全书反映了三国时代的政治军事斗争,反映了三国时代各类社会矛盾的渗透与转化,概括了这一时代的历史巨变,塑造了一批叱咤风云的英雄人物。在对三国历史的把握上,作者表现出明显的拥刘反曹倾向,以刘备集团作为描写的中心,对刘备集团的主要人物加以歌颂,对曹操则极力揭露鞭挞。

【艺术成就】

1.它成功地塑造了众多的人物形象。其中主要人物都是性格鲜明、形象生动的艺术典型。各类人物各有共性;同类人物各有个性。作者描写人物,善于抓住基本特征,突出某个方面,加以夸张,并用对比、衬托的方法,使人物个性鲜明生动。这是作者塑造人物的一条基本原则。2.它长于描述战争。全书共写大小战争四十多次,展现了一幕幕惊心动魄的战争场面。

3.它的结构既宏伟壮阔而又严密精巧。时间长达百年,人物多至数百,事件错综,头绪纷繁。而描述既符合基本事实,又注意艺术情节的连贯。

4.语言精练畅达,明白如话。今天看来,这种语言似乎半文不白,但在当时它却近于白话;用这种语言来写长篇小说,是一种创举,和过去某些小说粗糙芜杂的语言相比,是一个明显的进步。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 雨说

- 3*星星变奏曲

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 敬业与乐业

- 6*纪念伏尔泰逝世一百周年的演说

- 7 《傅雷家书》两则

- 8*致女儿的信(旧)

- 第三单元

- 8 故乡

- 9*孤独之旅

- 10 我的叔叔于勒

- 11*心声

- 第四单元

- 12 事物的正确答案不止一个

- 13*应有格物致知精神

- 14*短文两篇

- 15 中国人失掉自信力了吗

- 第五单元

- 16 智取生辰纲

- 17*杨修之死

- 18 范进中举

- 19*香菱学诗

- 第六单元

- 20 陈涉世家

- 21 唐雎不辱使命

- 22*隆中对

- 23*出师表

- 24 词五首

- 课外古诗词

- 观刈麦

- 月夜

- 商山早行

- 卜算子 咏梅

- 破阵子

- 浣溪沙

- 醉花阴

- 南乡子 京口北固亭有怀

- 山坡羊 骊山怀古

- 朝天子 咏喇叭

- 名著导读

- 《水浒》

- 《傅雷家书》

- 《培根随笔》