【精】部编版语文六年级下册第一单元课外阅读专项练(含答案)

文档属性

| 名称 | 【精】部编版语文六年级下册第一单元课外阅读专项练(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-02-20 23:56:09 | ||

图片预览

文档简介

部编版语文六年级下册第一单元课外阅读专项练

学校:___________姓名:___________班级:___________

一、阅读文章,按照要求回答问题。

京剧

①京剧的脸谱——京剧人物的面部化装,已经形成了一门独特的绘画艺术。京剧人物分“生”“旦”“净”“丑”四大类。“生”是男性正面角色,又分老生、小生、武生等。“旦”是女性正面角色,有“青衣”“老旦”“花旦”“刀马旦”等。“净”是性格鲜明的男性角色,“花脸”就是“净”一类的人物,也叫“黑头”。“丑”是幽默滑稽或反面角色,有文丑、武丑、小丑、老丑等。京剧有粗犷豪迈的唱腔,就相应地也有不同个性的脸谱。比如包公、关羽、黄天霸等,一看脸谱就知道是谁。当然,像孙悟空,更是人人熟悉的人物了。

②京剧的音乐伴奏叫“文武场”。文场指管弦乐。弦乐主要是京胡、二胡、月琴、琵琶,管乐有笛、笙、唢呐等。武场指打击乐,主要是鼓、锣、钹、铙等。京剧演出中,乐声悠扬,锣鼓铿锵,使你觉得一会儿如高山大海,一会儿似小桥流水,烘托着演员的唱、做、舞、白,确实可以叫你入迷。

1.用简洁的文字概括所选文段的主要内容。

____________________________________________

2.京剧人物分为 、 、 和 四大行当。

3.京剧的“文武场”在乐器的使用上有什么区别?

____________________________________________

4.所选文段主要运用了( )和( )两种说明方法。

A.作比较 B.打比方 C.分类别

5.下面对所选文段内容的表述正确的一项是( )

A.京剧的唱腔全部都是粗犷豪迈的

B.京剧的脸谱即将形成一门独特的绘画艺术

C.“生”是男性正面角色,“丑”是男性反面角色

D.京剧的音乐伴奏主要是为演员的唱、做、舞、白服务的

二、阅读下面的文章,完成练习。

端午飘香粽

黄永顺

①每逢端午节前夕,奶奶都要给我们包粽子吃。在我有记忆时,奶奶就已是60多岁的老人了,她不善言辞,不苟言笑。虽然她也爱着我们这些隔辈人,但脸上总是正正经经的样子。奶奶厨艺很好,能做出一手纯正扬州口味的佳肴,尤其是她包的粽子最有特色,外观和味道都堪称完美。

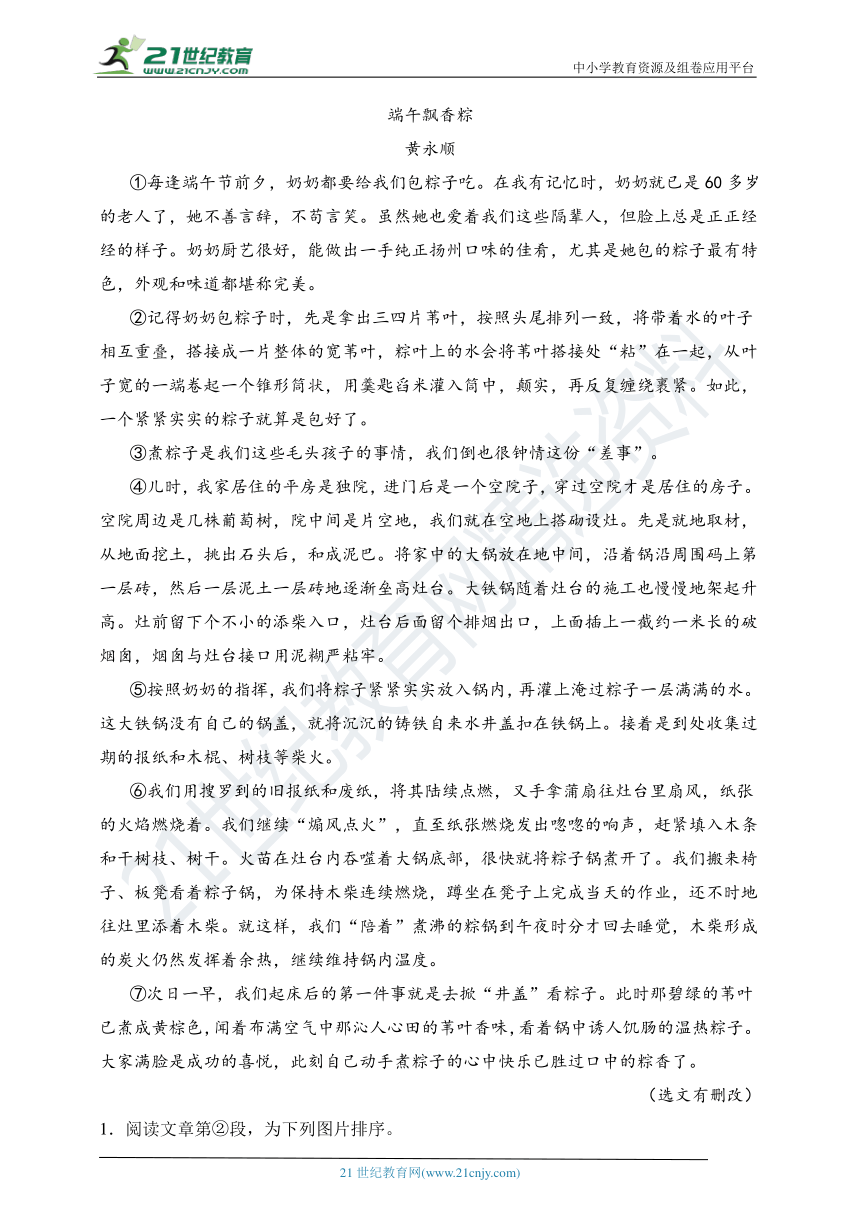

②记得奶奶包粽子时,先是拿出三四片苇叶,按照头尾排列一致,将带着水的叶子相互重叠,搭接成一片整体的宽苇叶,粽叶上的水会将苇叶搭接处“粘”在一起,从叶子宽的一端卷起一个锥形筒状,用羹匙舀米灌入筒中,颠实,再反复缠绕裹紧。如此,一个紧紧实实的粽子就算是包好了。

③煮粽子是我们这些毛头孩子的事情,我们倒也很钟情这份“差事”。

④儿时,我家居住的平房是独院,进门后是一个空院子,穿过空院才是居住的房子。空院周边是几株葡萄树,院中间是片空地,我们就在空地上搭砌设灶。先是就地取材,从地面挖土,挑出石头后,和成泥巴。将家中的大锅放在地中间,沿着锅沿周围码上第一层砖,然后一层泥土一层砖地逐渐垒高灶台。大铁锅随着灶台的施工也慢慢地架起升高。灶前留下个不小的添柴入口,灶台后面留个排烟出口,上面插上一截约一米长的破烟囱,烟囱与灶台接口用泥糊严粘牢。

⑤按照奶奶的指挥,我们将粽子紧紧实实放入锅内,再灌上淹过粽子一层满满的水。这大铁锅没有自己的锅盖,就将沉沉的铸铁自来水井盖扣在铁锅上。接着是到处收集过期的报纸和木棍、树枝等柴火。

⑥我们用搜罗到的旧报纸和废纸,将其陆续点燃,又手拿蒲扇往灶台里扇风,纸张的火焰燃烧着。我们继续“煽风点火”,直至纸张燃烧发出唿唿的响声,赶紧填入木条和干树枝、树干。火苗在灶台内吞噬着大锅底部,很快就将粽子锅煮开了。我们搬来椅子、板凳看着粽子锅,为保持木柴连续燃烧,蹲坐在凳子上完成当天的作业,还不时地往灶里添着木柴。就这样,我们“陪着”煮沸的粽锅到午夜时分才回去睡觉,木柴形成的炭火仍然发挥着余热,继续维持锅内温度。

⑦次日一早,我们起床后的第一件事就是去掀“井盖”看粽子。此时那碧绿的苇叶已煮成黄棕色,闻着布满空气中那沁人心田的苇叶香味,看着锅中诱人饥肠的温热粽子。大家满脸是成功的喜悦,此刻自己动手煮粽子的心中快乐已胜过口中的粽香了。

(选文有删改)

1.阅读文章第②段,为下列图片排序。

① ② ③ ④

( )→( )→( )→( )

2.结合文章内容,将作者煮粽子的过程补充完整。

搭砌设灶→ → →收集柴火→ →添柴保温→粽子出锅

3.请你说说文章哪部分内容是详写,哪部分内容是略写。作者这样安排有什么好处?(语文要素:分清内容的主次,体会作者是如何详写主要部分的)

____________________________________________

4.文章第⑦段中,作者为什么说此刻自己动手煮粽子的心中快乐已胜过口中的粽香了?

____________________________________________

5.本文情感丰富,请你说说文章主要表达了哪些情感?

____________________________________________

三、阅读文章,按照要求回答问题。

①腊八粥,又称七宝五味粥,是一种由小米、红枣、杏仁、芝麻、莲子、板栗等多种食材敖制的粥。单是闻上一闻,就能让你不住地咽口水,更别说是将那甜甜腻腻的粥送入口中了。

②要煮一碗腊八粥,你需要在准备好食材后,完成以下几步。第一步,把准备好的豆类放在水中,泡发至仲胀;第二步,放水入锅,待水蒸腾后倒入所有食材,边煮边用筷子搅乱;第三步,开小火慢煮,待粥变浓绸时放入冰糖。冰糖融化后,一锅香浓的腊八粥就做好了。

③腊八一碗粥,明年好兆头,它寓意着年年有余。寒冬腊月最好的美食,大抵非它莫属了。

1.你想给介绍语中易读错的字注音,方便同学们阅读。

咽口水( ) 甜甜腻腻( ) 筷子( )

2.校对小组完成校对后,指出了介绍语中的三个问题,请你解决。

(1)下面是介绍语中的三个错别字,请你修改。

①敖 改正: ②仲 改正: ③绸 改正:

(2)介绍语中“蒸腾”“搅乱”这两个词使用不当,请将其替换为更恰当的词语。

①蒸腾 可替换为 ②搅乱 可替换为

(3)介绍语中有关腊八粥的习俗寓意表述有误,请你告诉奇奇。(语文园地知识点)

奇奇,“年年有余”是指 这一习俗的寓意,而喝腊八粥的寓意是 。

四、阅读短文,完成练习。

北京烤鸭

①吃烤鸭,在中国由来已久。

②早在宋代的古书里就有关于烤鸭的记载,烤鸭本来是宫廷里的一道菜,后来传到民间。到了明代,北京城里有了卖烤鸭的店铺。

③北京烤鸭讲究色、形、味、香。为了达到这个要求,烤鸭的烤制很讲究。把鸭子处理干净,待风吹干,然后在鸭身上刷一层麦芽糖浆,在膛里灌上开水,再挂进烤炉内烘烤。炉内温度很高,要不断转动鸭身,使它均匀受热,烘烤50分钟左右鸭子就熟了。烤熟的鸭子表皮变成鲜艳的枣红色,又焦又脆;鸭肉又鲜又嫩。因为烤鸭时要用梨木、桃木、枣木等果木做燃料,所以烤熟的鸭子又有种特殊的香甜味。

④吃烤鸭时,先趁热把烤鸭切成薄片,然后蘸上甜面酱,加上葱段,用薄饼卷着吃。吃烤鸭既是一顿美餐,也是一种美的享受。

⑤做烤鸭用的鸭子叫填鸭。它产自北京西郊玉泉山一带。喂养填鸭的方法是在鸭子长到一定的时候,定时往鸭子嘴里填喂饲料并且限制它的活动。鸭子从孵出经过三个月的时间长到六斤以上,就可以送进烤鸭店了。

1.用原文中的一句话点出北京烤鸭的特征: 。

2.第二自然段按 顺序说明,这样写是为了说明 。

3.第二至第五自然段依次说明的内容是( )

A.吃烤鸭的历史,烤鸭讲究色、形、味、香,烤鸭的吃法,填鸭的喂养。

B.吃烤鸭的历史,烤鸭香甜味,吃烤鸭是一种享受,如何喂养填鸭。

C.吃烤鸭的历史,烤鸭的烤制方法,烤鸭的吃法,填鸭的喂养。

D.吃烤鸭历史悠久,烤鸭的色、形、味、香,填鸭的产地。

五、阅读文章,按照要求回答问题。

正月十五棒棒会

正月十五棒棒会,是家乡纳西族人民的传统节日。据说棒棒会是交流竹木农具的盛会,热闹非凡,地方特色很浓。

今年的正月十五,一大早我就跟着妈妈去逛街。只见街头巷尾满是人,满是棒,满是花。我一头扎进人群里,好奇地东张西望。人们穿着传统的节日盛装,脸上带着幸福的笑容,在各种摊前细细地欣赏着、寻找着自己所爱之物。我一连逛了两三条街,依然兴致勃勃。

来到新街一带,好一个棍棒的世界呀!长棍、短棒,粗中带细,细中有粗;扁的、方的、长的、短的,应有尽有;摊内有摊,摊外有摊,热闹极了。听妈妈说,正月十五是春节的结束,也是春播的开始,家中炊具、农具,哪一样也离不开棍棒。这不,满街的人有谁不在看棒?摸摸这根,看看滑不滑;压压那根,试试硬不硬;瞄瞄它,瞧瞧直不直;搪掂它,估估重不重。少的拿着两三根,多的扛着一大捆,笑着,走着,继续朝前张望着……

家乡古老的棒棒会,在党的民族自治政策的春风沐浴下,显示出生机勃勃的活力。

1.概括内容:请浏览短文,用一句话概括短文的主要内容。

____________________________________________

2.领悟方法:快速默读短文,然后填空。

(1)文中主要写“我”和妈妈逛街时看到的景象,其中详写的是 ,这样写的好处是: 。

(2)这篇短文的结构是: 。

3.把握情感:短文通过对家乡 (节日)的描写,表达了作者 之情。

4.拓展实践:在学习本单元时,我通过阅读一些相关文章,开展调查访问,了解了更多的民风民俗,如 、 等,深刻感受到了我国传统文化的独特魅力。

六、阅读文章,按照要求回答问题。

家徽

国有国徽,校又校徽,厂有厂徽,奇怪吗?我家竟有家徽。我们家的家徽是一条鱼,一条画在门板上的鱼。那条鱼画得很笨拙,线条零乱而粗糙,只能让人意会到是条鱼而已。但它却有不寻常的来历。

祖父在世时,膝下有父亲他们弟兄四个,个个都是身高马大的男子汉,民国初年,战乱频繁,家庭仗着几个男人下死力气勉强维持着温饱。

一天夜半,父亲起来小解,发现一条人影窜进了厨房,他便喊叫起来,同时马上守住厨房门口。不一会儿,父亲弟兄几个都起来了,他们点着灯,拿来大木棒子和斧头,仔细地搜索着厨房的每一个角落。厨房的旮旮旯旯都搜遍了,却没发现人。父亲弟兄几个说父亲定是半夜眼花,父亲赌咒发誓说肯定有人,还在争辩时祖父来了,祖父让儿子们都去睡觉。等他们兄弟走了后,祖父走到水缸边,敲敲盖子,说:“你不用躲了,出来吧。”只见这时水缸里水淋淋地站起一个人来,这人一手擎着水缸木盖,浑身颤抖,面无人色,另一只手里,还攥着一布袋大米。

祖父望着窃贼,叹口气说:“算了,你走吧,要是让我的儿子们看见了,你今天非得残废不可。”

贼傻望着祖父,他不敢相信祖父就这样轻易地让他走,但祖父分明是平静地挥了挥手,贼便从水缸里爬出来,祖父又把那水淋淋得米袋子交给他说:“带上吧,它可帮你家度几天日子。”贼要说什么,却眼眶红了,低着头,提着米袋子往外走,走到门口,“慢着,”祖父又叫住他,塞给他一串铜钱:“你拿这些钱去做个小生意,再也不要干这伤天害理得勾当了。”

贼“扑通”一声跪在地上,给祖父磕了几个响头,便走了。

不知过了多久,一天清晨,父一开门,便在门环上发现了一条两斤多的鲜鱼。祖父先是感到奇怪,但马上他醒悟猜到是那贼送来的,那人大约是做了贩鱼的生意。

自此以后,我家门环经常出现鲜鱼,家里便经常可以改善生活。父亲他们感到奇怪,祖父便舒缓地向父亲弟兄们讲起鱼的来历。

大约吃了几十条鱼后,祖父感到不安,说人家是小本经营,别吃垮了人家。于是连着几天半夜候着,一直熬了三个夜,终于让祖父遇见了那送鱼人。谁知不是那个贼,却是一个年轻渔人。这渔人是那贼的儿子,贼在临终前嘱咐他要坚持送鱼到我家来。祖父和父亲他们听着连连点头。为了不违亡人遗愿,祖父拿过一把刀子,让年轻人在我家门上刻一条鱼,并说从此不许他再送鱼,就用刻下的鱼替代好了。祖父并叮嘱他父亲兄弟们要保管好“鱼”,牢记这件事。

于是,我们家按照祖父的意思,每次做屋或换门时,都保留这鱼的图案。

它,自然而然地成了家徽。

1.请根据文章内容,依次概括故事主要情节。

( )——放贼——送鱼——( )

2.祖父把贼放走的原因最恰当的是( )

A.贼人躲在水缸里,已经湿淋淋了,祖父不忍心。

B.家里的大米比较多,少一袋没有关系。

C.祖父希望贼人不要干伤天害理的勾当,多卖鱼过日子。

D.战乱频繁的年代,宽容的祖父猜想贼也是遇到了困境,希望他改过自新,好好生活。

3.关于文中“祖父感到不安”的原因说法正确的一项是( )

A.担心贼人另有企图,还想偷粮。

B.卖鱼是小本生意,十几条鱼不是小钱,担心对那户家人造成负担。

C.卖鱼是小本营生,祖父担心那户人家被他们吃倒闭关门。

D.没有足够的钱去付那十几条鱼。

4.文中“每次做屋或换门时,都保留这鱼的图案”的原因是( )

A.安慰那贼人,希望不违亡人遗愿。

B.鱼的图案画的精美,是我们的家徽,值得收藏。

C.鱼代表曾经发生的偷盗事件,让后代铭记防盗窃。

D.让父亲兄弟们记住这个故事,学会宽以待人,知恩图报。

5.阅读文中画线的句子,从细节描写中,分析说说被发现后,贼的心理。

____________________________________________

6.祖父是个怎样的人?请你结合文本分析祖父的人物形象。(至少写两点)

____________________________________________

七、阅读古诗,完成练习。

秋夕①

[唐]杜牧

银烛②秋光冷画屏③,轻罗小扇④扑流萤⑤。

天阶⑥夜色凉如水,坐看牵牛织女星⑦。

【注释】①秋夕:秋天的夜晚。②银烛:银色而精美的蜡烛。③画屏:画有图案的屏风。④轻罗小扇:轻巧的丝质团扇。⑤流萤:飞动的萤火虫。⑥天阶:露天的石阶。⑦牵牛织女星:两个星座的名字,指牵牛星、织女星。

1.这首诗描写的是( )节的场景,你是从诗中的 看出来的。

A.重阳 B.中秋 C.七夕 D.元宵

2.诗中的( )字最能体现全诗的感情基调。

A.冷 B.秋 C.流

3.这是一首宫怨诗,写的是失意宫女的生活。诗中写了她们的什么活动?请用自己的话写出来。

____________________________________________

八、阅读下面的诗歌,完成练习。

上元夜

[唐]崔液

玉漏银壶且莫催,铁关金锁彻明开。

谁家见月能闲坐?何处闻灯不看来?

1.诗歌所描写的节日是( )

A.除夕夜 B.中秋节 C.元宵节 D.端午节

2.体会诗歌情感,可以从抓关键词入手。如诗中“ ”一词,就展现了游人高涨的游玩兴致。

3.诗歌后两句接连反问,请分析这样表达的妙处。

____________________________________________

九、阅读下面的诗歌,完成练习。

中秋月

[宋]晏殊

十轮①霜影转庭梧,此夕羁人独向隅②。

未必素娥③无怅恨,玉蟾清冷桂花孤。

【注释】①十轮:月光筛过梧桐影,落在地面就在叶影间成像,显得不止一轮。②隅:角落。③素娥:嫦娥。下句中的“玉蟾”即嫦娥居住的玉蟾官。

【意象摘取】

1.(诗歌意象)意象是诗人表情达意的载体。在本诗中,诗人选取了 、 、 、 、 等意象,烘托了孤寂清冷的气氛,抒发了自己的情感。

【情感分析】

2.(主旨情感)对比王建的《十五夜望月》,说说两首诗情感上的相同之处。

链接材料:今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。——王建《十五夜望月》

____________________________________________

十、阅读下面的诗歌,完成练习。

正月十五夜灯

[唐]张祜

千门①开锁万灯明,正月中旬动②帝京。

三百内人③连袖舞,一时天上著④词声。

【注释】①千门:形容宫殿群建筑宏伟、众多。②动:震动。③内人:宫中歌舞艺伎,入宜春院,称“内人”。④著:同“着”,犹“有”。

1.这首诗描写的节日是( )

A.春节 B.元旦 C.清明节 D.元宵节

2.诗句中“ ”点明了时间,“三百”形容 。

3.第2句中的“动”字用得妙,你从中体会到了什么?

____________________________________________

4.诗中既有鸟瞰式全景,也有特写式近景,用“ ”画出鸟瞰式全景的诗句,并结合注释,把该诗句描绘的画面写下来。

____________________________________________

参考答案

一、1.京剧的脸谱、角色行当的分类及音乐伴奏。 2.生 旦 净 丑 3.文场指管弦乐。弦乐主要是京胡、二胡、月琴、琵琶,管乐有笛、笙、唢呐等。武场指打击乐,主要是鼓、锣、钹、铙等。 4.B C 5.D

二、1. ③ ② ④ ① 2.粽子入锅 灌水扣盖 点柴煮粽 3.作者详写了煮粽子的过程,略写了包粽子的过程。这样的安排,使得文章详略得当,重点突出,表现出了“我”在自己动手煮粽子中获得的快乐。 4.因为自己动手煮粽子,看到粽子出锅,会有一种成功的喜悦。这种成功的喜悦让作者觉得已经胜过了粽子的香甜。 5.①对奶奶的思念。②对粽子的喜爱。③对童年幸福生活的怀念。

三、1.yàn nì kuài 2.熬 肿 稠 沸腾 搅和 过年时吃鱼 期盼来年五谷丰登、风调雨顺

四、1.讲究色、形、味、香 2.时间 吃烤鸭在中国由来已久 3.C

五、1.家乡正月十五的棒棒会热闹非凡。 2.新街一带的情景 详略得当,使文章重点突出 总——分——总 3.棒棒会 对家乡棒棒会的喜爱 4.冬至吃饺子 腊月二十三祭灶神

六、1.捉贼 刻鱼 2.D 3.B 4.D 5.这句话从贼的神态和动作两方面形象地表现了贼当时恐惧的心理、冷的程度和视粮食如生命的情状。“浑身颤抖、面无人色”运用动作和神态描写,刻画了贼人的极度恐慌和不知所措;“攥”表示用手紧紧抓着,表现了这袋米对贼人的重要性,即使再害怕和紧张的时候也不愿放弃。 6.祖父是个宽容的人,他没有为难贼反而放走了贼。

祖父是个经验老道、细心睿智的人。父亲兄弟四人搜遍了厨房都没有发现贼,而祖父很轻易地就发现了。

七、1.C 牛郎织女星 2.A 3.打打萤火虫,看牵牛织女星。

八、1.C 2.且莫催 3.诗人连用两个反问句,把人声鼎沸,车水马龙,灯火闪烁,繁华的京城元宵夜一语道尽。这两句不仅将盛景迷人,令人不得不往的意思表达得生动传神,而且让人无限回味,言有尽而意无穷。

九、1.月亮 梧桐 素娥 玉蟾 桂花 2.两首诗都表达了诗人在中秋夜的孤独和寂寞,都流露出诗人内心的思念之情。

十、1.D 2.正月中旬 人数众多 3.我从中体会到了元宵节的热闹非凡的场面。 4.千门开锁万灯明,正月中旬动帝京。 元宵佳节,千家万户走出家门,街上亮起无数花灯,好像整个京都都震动了。

中小学教育资源及组卷应用平台

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

学校:___________姓名:___________班级:___________

一、阅读文章,按照要求回答问题。

京剧

①京剧的脸谱——京剧人物的面部化装,已经形成了一门独特的绘画艺术。京剧人物分“生”“旦”“净”“丑”四大类。“生”是男性正面角色,又分老生、小生、武生等。“旦”是女性正面角色,有“青衣”“老旦”“花旦”“刀马旦”等。“净”是性格鲜明的男性角色,“花脸”就是“净”一类的人物,也叫“黑头”。“丑”是幽默滑稽或反面角色,有文丑、武丑、小丑、老丑等。京剧有粗犷豪迈的唱腔,就相应地也有不同个性的脸谱。比如包公、关羽、黄天霸等,一看脸谱就知道是谁。当然,像孙悟空,更是人人熟悉的人物了。

②京剧的音乐伴奏叫“文武场”。文场指管弦乐。弦乐主要是京胡、二胡、月琴、琵琶,管乐有笛、笙、唢呐等。武场指打击乐,主要是鼓、锣、钹、铙等。京剧演出中,乐声悠扬,锣鼓铿锵,使你觉得一会儿如高山大海,一会儿似小桥流水,烘托着演员的唱、做、舞、白,确实可以叫你入迷。

1.用简洁的文字概括所选文段的主要内容。

____________________________________________

2.京剧人物分为 、 、 和 四大行当。

3.京剧的“文武场”在乐器的使用上有什么区别?

____________________________________________

4.所选文段主要运用了( )和( )两种说明方法。

A.作比较 B.打比方 C.分类别

5.下面对所选文段内容的表述正确的一项是( )

A.京剧的唱腔全部都是粗犷豪迈的

B.京剧的脸谱即将形成一门独特的绘画艺术

C.“生”是男性正面角色,“丑”是男性反面角色

D.京剧的音乐伴奏主要是为演员的唱、做、舞、白服务的

二、阅读下面的文章,完成练习。

端午飘香粽

黄永顺

①每逢端午节前夕,奶奶都要给我们包粽子吃。在我有记忆时,奶奶就已是60多岁的老人了,她不善言辞,不苟言笑。虽然她也爱着我们这些隔辈人,但脸上总是正正经经的样子。奶奶厨艺很好,能做出一手纯正扬州口味的佳肴,尤其是她包的粽子最有特色,外观和味道都堪称完美。

②记得奶奶包粽子时,先是拿出三四片苇叶,按照头尾排列一致,将带着水的叶子相互重叠,搭接成一片整体的宽苇叶,粽叶上的水会将苇叶搭接处“粘”在一起,从叶子宽的一端卷起一个锥形筒状,用羹匙舀米灌入筒中,颠实,再反复缠绕裹紧。如此,一个紧紧实实的粽子就算是包好了。

③煮粽子是我们这些毛头孩子的事情,我们倒也很钟情这份“差事”。

④儿时,我家居住的平房是独院,进门后是一个空院子,穿过空院才是居住的房子。空院周边是几株葡萄树,院中间是片空地,我们就在空地上搭砌设灶。先是就地取材,从地面挖土,挑出石头后,和成泥巴。将家中的大锅放在地中间,沿着锅沿周围码上第一层砖,然后一层泥土一层砖地逐渐垒高灶台。大铁锅随着灶台的施工也慢慢地架起升高。灶前留下个不小的添柴入口,灶台后面留个排烟出口,上面插上一截约一米长的破烟囱,烟囱与灶台接口用泥糊严粘牢。

⑤按照奶奶的指挥,我们将粽子紧紧实实放入锅内,再灌上淹过粽子一层满满的水。这大铁锅没有自己的锅盖,就将沉沉的铸铁自来水井盖扣在铁锅上。接着是到处收集过期的报纸和木棍、树枝等柴火。

⑥我们用搜罗到的旧报纸和废纸,将其陆续点燃,又手拿蒲扇往灶台里扇风,纸张的火焰燃烧着。我们继续“煽风点火”,直至纸张燃烧发出唿唿的响声,赶紧填入木条和干树枝、树干。火苗在灶台内吞噬着大锅底部,很快就将粽子锅煮开了。我们搬来椅子、板凳看着粽子锅,为保持木柴连续燃烧,蹲坐在凳子上完成当天的作业,还不时地往灶里添着木柴。就这样,我们“陪着”煮沸的粽锅到午夜时分才回去睡觉,木柴形成的炭火仍然发挥着余热,继续维持锅内温度。

⑦次日一早,我们起床后的第一件事就是去掀“井盖”看粽子。此时那碧绿的苇叶已煮成黄棕色,闻着布满空气中那沁人心田的苇叶香味,看着锅中诱人饥肠的温热粽子。大家满脸是成功的喜悦,此刻自己动手煮粽子的心中快乐已胜过口中的粽香了。

(选文有删改)

1.阅读文章第②段,为下列图片排序。

① ② ③ ④

( )→( )→( )→( )

2.结合文章内容,将作者煮粽子的过程补充完整。

搭砌设灶→ → →收集柴火→ →添柴保温→粽子出锅

3.请你说说文章哪部分内容是详写,哪部分内容是略写。作者这样安排有什么好处?(语文要素:分清内容的主次,体会作者是如何详写主要部分的)

____________________________________________

4.文章第⑦段中,作者为什么说此刻自己动手煮粽子的心中快乐已胜过口中的粽香了?

____________________________________________

5.本文情感丰富,请你说说文章主要表达了哪些情感?

____________________________________________

三、阅读文章,按照要求回答问题。

①腊八粥,又称七宝五味粥,是一种由小米、红枣、杏仁、芝麻、莲子、板栗等多种食材敖制的粥。单是闻上一闻,就能让你不住地咽口水,更别说是将那甜甜腻腻的粥送入口中了。

②要煮一碗腊八粥,你需要在准备好食材后,完成以下几步。第一步,把准备好的豆类放在水中,泡发至仲胀;第二步,放水入锅,待水蒸腾后倒入所有食材,边煮边用筷子搅乱;第三步,开小火慢煮,待粥变浓绸时放入冰糖。冰糖融化后,一锅香浓的腊八粥就做好了。

③腊八一碗粥,明年好兆头,它寓意着年年有余。寒冬腊月最好的美食,大抵非它莫属了。

1.你想给介绍语中易读错的字注音,方便同学们阅读。

咽口水( ) 甜甜腻腻( ) 筷子( )

2.校对小组完成校对后,指出了介绍语中的三个问题,请你解决。

(1)下面是介绍语中的三个错别字,请你修改。

①敖 改正: ②仲 改正: ③绸 改正:

(2)介绍语中“蒸腾”“搅乱”这两个词使用不当,请将其替换为更恰当的词语。

①蒸腾 可替换为 ②搅乱 可替换为

(3)介绍语中有关腊八粥的习俗寓意表述有误,请你告诉奇奇。(语文园地知识点)

奇奇,“年年有余”是指 这一习俗的寓意,而喝腊八粥的寓意是 。

四、阅读短文,完成练习。

北京烤鸭

①吃烤鸭,在中国由来已久。

②早在宋代的古书里就有关于烤鸭的记载,烤鸭本来是宫廷里的一道菜,后来传到民间。到了明代,北京城里有了卖烤鸭的店铺。

③北京烤鸭讲究色、形、味、香。为了达到这个要求,烤鸭的烤制很讲究。把鸭子处理干净,待风吹干,然后在鸭身上刷一层麦芽糖浆,在膛里灌上开水,再挂进烤炉内烘烤。炉内温度很高,要不断转动鸭身,使它均匀受热,烘烤50分钟左右鸭子就熟了。烤熟的鸭子表皮变成鲜艳的枣红色,又焦又脆;鸭肉又鲜又嫩。因为烤鸭时要用梨木、桃木、枣木等果木做燃料,所以烤熟的鸭子又有种特殊的香甜味。

④吃烤鸭时,先趁热把烤鸭切成薄片,然后蘸上甜面酱,加上葱段,用薄饼卷着吃。吃烤鸭既是一顿美餐,也是一种美的享受。

⑤做烤鸭用的鸭子叫填鸭。它产自北京西郊玉泉山一带。喂养填鸭的方法是在鸭子长到一定的时候,定时往鸭子嘴里填喂饲料并且限制它的活动。鸭子从孵出经过三个月的时间长到六斤以上,就可以送进烤鸭店了。

1.用原文中的一句话点出北京烤鸭的特征: 。

2.第二自然段按 顺序说明,这样写是为了说明 。

3.第二至第五自然段依次说明的内容是( )

A.吃烤鸭的历史,烤鸭讲究色、形、味、香,烤鸭的吃法,填鸭的喂养。

B.吃烤鸭的历史,烤鸭香甜味,吃烤鸭是一种享受,如何喂养填鸭。

C.吃烤鸭的历史,烤鸭的烤制方法,烤鸭的吃法,填鸭的喂养。

D.吃烤鸭历史悠久,烤鸭的色、形、味、香,填鸭的产地。

五、阅读文章,按照要求回答问题。

正月十五棒棒会

正月十五棒棒会,是家乡纳西族人民的传统节日。据说棒棒会是交流竹木农具的盛会,热闹非凡,地方特色很浓。

今年的正月十五,一大早我就跟着妈妈去逛街。只见街头巷尾满是人,满是棒,满是花。我一头扎进人群里,好奇地东张西望。人们穿着传统的节日盛装,脸上带着幸福的笑容,在各种摊前细细地欣赏着、寻找着自己所爱之物。我一连逛了两三条街,依然兴致勃勃。

来到新街一带,好一个棍棒的世界呀!长棍、短棒,粗中带细,细中有粗;扁的、方的、长的、短的,应有尽有;摊内有摊,摊外有摊,热闹极了。听妈妈说,正月十五是春节的结束,也是春播的开始,家中炊具、农具,哪一样也离不开棍棒。这不,满街的人有谁不在看棒?摸摸这根,看看滑不滑;压压那根,试试硬不硬;瞄瞄它,瞧瞧直不直;搪掂它,估估重不重。少的拿着两三根,多的扛着一大捆,笑着,走着,继续朝前张望着……

家乡古老的棒棒会,在党的民族自治政策的春风沐浴下,显示出生机勃勃的活力。

1.概括内容:请浏览短文,用一句话概括短文的主要内容。

____________________________________________

2.领悟方法:快速默读短文,然后填空。

(1)文中主要写“我”和妈妈逛街时看到的景象,其中详写的是 ,这样写的好处是: 。

(2)这篇短文的结构是: 。

3.把握情感:短文通过对家乡 (节日)的描写,表达了作者 之情。

4.拓展实践:在学习本单元时,我通过阅读一些相关文章,开展调查访问,了解了更多的民风民俗,如 、 等,深刻感受到了我国传统文化的独特魅力。

六、阅读文章,按照要求回答问题。

家徽

国有国徽,校又校徽,厂有厂徽,奇怪吗?我家竟有家徽。我们家的家徽是一条鱼,一条画在门板上的鱼。那条鱼画得很笨拙,线条零乱而粗糙,只能让人意会到是条鱼而已。但它却有不寻常的来历。

祖父在世时,膝下有父亲他们弟兄四个,个个都是身高马大的男子汉,民国初年,战乱频繁,家庭仗着几个男人下死力气勉强维持着温饱。

一天夜半,父亲起来小解,发现一条人影窜进了厨房,他便喊叫起来,同时马上守住厨房门口。不一会儿,父亲弟兄几个都起来了,他们点着灯,拿来大木棒子和斧头,仔细地搜索着厨房的每一个角落。厨房的旮旮旯旯都搜遍了,却没发现人。父亲弟兄几个说父亲定是半夜眼花,父亲赌咒发誓说肯定有人,还在争辩时祖父来了,祖父让儿子们都去睡觉。等他们兄弟走了后,祖父走到水缸边,敲敲盖子,说:“你不用躲了,出来吧。”只见这时水缸里水淋淋地站起一个人来,这人一手擎着水缸木盖,浑身颤抖,面无人色,另一只手里,还攥着一布袋大米。

祖父望着窃贼,叹口气说:“算了,你走吧,要是让我的儿子们看见了,你今天非得残废不可。”

贼傻望着祖父,他不敢相信祖父就这样轻易地让他走,但祖父分明是平静地挥了挥手,贼便从水缸里爬出来,祖父又把那水淋淋得米袋子交给他说:“带上吧,它可帮你家度几天日子。”贼要说什么,却眼眶红了,低着头,提着米袋子往外走,走到门口,“慢着,”祖父又叫住他,塞给他一串铜钱:“你拿这些钱去做个小生意,再也不要干这伤天害理得勾当了。”

贼“扑通”一声跪在地上,给祖父磕了几个响头,便走了。

不知过了多久,一天清晨,父一开门,便在门环上发现了一条两斤多的鲜鱼。祖父先是感到奇怪,但马上他醒悟猜到是那贼送来的,那人大约是做了贩鱼的生意。

自此以后,我家门环经常出现鲜鱼,家里便经常可以改善生活。父亲他们感到奇怪,祖父便舒缓地向父亲弟兄们讲起鱼的来历。

大约吃了几十条鱼后,祖父感到不安,说人家是小本经营,别吃垮了人家。于是连着几天半夜候着,一直熬了三个夜,终于让祖父遇见了那送鱼人。谁知不是那个贼,却是一个年轻渔人。这渔人是那贼的儿子,贼在临终前嘱咐他要坚持送鱼到我家来。祖父和父亲他们听着连连点头。为了不违亡人遗愿,祖父拿过一把刀子,让年轻人在我家门上刻一条鱼,并说从此不许他再送鱼,就用刻下的鱼替代好了。祖父并叮嘱他父亲兄弟们要保管好“鱼”,牢记这件事。

于是,我们家按照祖父的意思,每次做屋或换门时,都保留这鱼的图案。

它,自然而然地成了家徽。

1.请根据文章内容,依次概括故事主要情节。

( )——放贼——送鱼——( )

2.祖父把贼放走的原因最恰当的是( )

A.贼人躲在水缸里,已经湿淋淋了,祖父不忍心。

B.家里的大米比较多,少一袋没有关系。

C.祖父希望贼人不要干伤天害理的勾当,多卖鱼过日子。

D.战乱频繁的年代,宽容的祖父猜想贼也是遇到了困境,希望他改过自新,好好生活。

3.关于文中“祖父感到不安”的原因说法正确的一项是( )

A.担心贼人另有企图,还想偷粮。

B.卖鱼是小本生意,十几条鱼不是小钱,担心对那户家人造成负担。

C.卖鱼是小本营生,祖父担心那户人家被他们吃倒闭关门。

D.没有足够的钱去付那十几条鱼。

4.文中“每次做屋或换门时,都保留这鱼的图案”的原因是( )

A.安慰那贼人,希望不违亡人遗愿。

B.鱼的图案画的精美,是我们的家徽,值得收藏。

C.鱼代表曾经发生的偷盗事件,让后代铭记防盗窃。

D.让父亲兄弟们记住这个故事,学会宽以待人,知恩图报。

5.阅读文中画线的句子,从细节描写中,分析说说被发现后,贼的心理。

____________________________________________

6.祖父是个怎样的人?请你结合文本分析祖父的人物形象。(至少写两点)

____________________________________________

七、阅读古诗,完成练习。

秋夕①

[唐]杜牧

银烛②秋光冷画屏③,轻罗小扇④扑流萤⑤。

天阶⑥夜色凉如水,坐看牵牛织女星⑦。

【注释】①秋夕:秋天的夜晚。②银烛:银色而精美的蜡烛。③画屏:画有图案的屏风。④轻罗小扇:轻巧的丝质团扇。⑤流萤:飞动的萤火虫。⑥天阶:露天的石阶。⑦牵牛织女星:两个星座的名字,指牵牛星、织女星。

1.这首诗描写的是( )节的场景,你是从诗中的 看出来的。

A.重阳 B.中秋 C.七夕 D.元宵

2.诗中的( )字最能体现全诗的感情基调。

A.冷 B.秋 C.流

3.这是一首宫怨诗,写的是失意宫女的生活。诗中写了她们的什么活动?请用自己的话写出来。

____________________________________________

八、阅读下面的诗歌,完成练习。

上元夜

[唐]崔液

玉漏银壶且莫催,铁关金锁彻明开。

谁家见月能闲坐?何处闻灯不看来?

1.诗歌所描写的节日是( )

A.除夕夜 B.中秋节 C.元宵节 D.端午节

2.体会诗歌情感,可以从抓关键词入手。如诗中“ ”一词,就展现了游人高涨的游玩兴致。

3.诗歌后两句接连反问,请分析这样表达的妙处。

____________________________________________

九、阅读下面的诗歌,完成练习。

中秋月

[宋]晏殊

十轮①霜影转庭梧,此夕羁人独向隅②。

未必素娥③无怅恨,玉蟾清冷桂花孤。

【注释】①十轮:月光筛过梧桐影,落在地面就在叶影间成像,显得不止一轮。②隅:角落。③素娥:嫦娥。下句中的“玉蟾”即嫦娥居住的玉蟾官。

【意象摘取】

1.(诗歌意象)意象是诗人表情达意的载体。在本诗中,诗人选取了 、 、 、 、 等意象,烘托了孤寂清冷的气氛,抒发了自己的情感。

【情感分析】

2.(主旨情感)对比王建的《十五夜望月》,说说两首诗情感上的相同之处。

链接材料:今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。——王建《十五夜望月》

____________________________________________

十、阅读下面的诗歌,完成练习。

正月十五夜灯

[唐]张祜

千门①开锁万灯明,正月中旬动②帝京。

三百内人③连袖舞,一时天上著④词声。

【注释】①千门:形容宫殿群建筑宏伟、众多。②动:震动。③内人:宫中歌舞艺伎,入宜春院,称“内人”。④著:同“着”,犹“有”。

1.这首诗描写的节日是( )

A.春节 B.元旦 C.清明节 D.元宵节

2.诗句中“ ”点明了时间,“三百”形容 。

3.第2句中的“动”字用得妙,你从中体会到了什么?

____________________________________________

4.诗中既有鸟瞰式全景,也有特写式近景,用“ ”画出鸟瞰式全景的诗句,并结合注释,把该诗句描绘的画面写下来。

____________________________________________

参考答案

一、1.京剧的脸谱、角色行当的分类及音乐伴奏。 2.生 旦 净 丑 3.文场指管弦乐。弦乐主要是京胡、二胡、月琴、琵琶,管乐有笛、笙、唢呐等。武场指打击乐,主要是鼓、锣、钹、铙等。 4.B C 5.D

二、1. ③ ② ④ ① 2.粽子入锅 灌水扣盖 点柴煮粽 3.作者详写了煮粽子的过程,略写了包粽子的过程。这样的安排,使得文章详略得当,重点突出,表现出了“我”在自己动手煮粽子中获得的快乐。 4.因为自己动手煮粽子,看到粽子出锅,会有一种成功的喜悦。这种成功的喜悦让作者觉得已经胜过了粽子的香甜。 5.①对奶奶的思念。②对粽子的喜爱。③对童年幸福生活的怀念。

三、1.yàn nì kuài 2.熬 肿 稠 沸腾 搅和 过年时吃鱼 期盼来年五谷丰登、风调雨顺

四、1.讲究色、形、味、香 2.时间 吃烤鸭在中国由来已久 3.C

五、1.家乡正月十五的棒棒会热闹非凡。 2.新街一带的情景 详略得当,使文章重点突出 总——分——总 3.棒棒会 对家乡棒棒会的喜爱 4.冬至吃饺子 腊月二十三祭灶神

六、1.捉贼 刻鱼 2.D 3.B 4.D 5.这句话从贼的神态和动作两方面形象地表现了贼当时恐惧的心理、冷的程度和视粮食如生命的情状。“浑身颤抖、面无人色”运用动作和神态描写,刻画了贼人的极度恐慌和不知所措;“攥”表示用手紧紧抓着,表现了这袋米对贼人的重要性,即使再害怕和紧张的时候也不愿放弃。 6.祖父是个宽容的人,他没有为难贼反而放走了贼。

祖父是个经验老道、细心睿智的人。父亲兄弟四人搜遍了厨房都没有发现贼,而祖父很轻易地就发现了。

七、1.C 牛郎织女星 2.A 3.打打萤火虫,看牵牛织女星。

八、1.C 2.且莫催 3.诗人连用两个反问句,把人声鼎沸,车水马龙,灯火闪烁,繁华的京城元宵夜一语道尽。这两句不仅将盛景迷人,令人不得不往的意思表达得生动传神,而且让人无限回味,言有尽而意无穷。

九、1.月亮 梧桐 素娥 玉蟾 桂花 2.两首诗都表达了诗人在中秋夜的孤独和寂寞,都流露出诗人内心的思念之情。

十、1.D 2.正月中旬 人数众多 3.我从中体会到了元宵节的热闹非凡的场面。 4.千门开锁万灯明,正月中旬动帝京。 元宵佳节,千家万户走出家门,街上亮起无数花灯,好像整个京都都震动了。

中小学教育资源及组卷应用平台

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 北京的春节

- 2 腊八粥

- 3 古诗三首

- 4* 藏戏

- 习作:家乡的风俗

- 语文园地

- 第二单元

- 5 鲁滨逊漂流记(节选)

- 6* 骑鹅旅行记(节选)

- 7* 汤姆·索亚历险记

- 口语交际:同读一本书

- 习作:写作品梗概

- 语文园地

- 快乐读书吧:漫步世界名著花园

- 第三单元

- 8 匆匆

- 9 那个星期天

- 习作例文

- 习作:让真情自然流露

- 语文园地

- 第四单元

- 10 古诗三首

- 11 十六年前的回忆

- 12 为人民服务

- 13 金色的鱼钩

- 口语交际:即兴发言

- 习作:心愿

- 语文园地

- 第五单元

- 14 文言文二则

- 15 真理诞生于一百个问号之后

- 16 表里的生物

- 17* 他们那时候多有趣啊

- 口语交际:辩论

- 习作:插上科学的翅膀飞

- 语文园地

- 第六单元

- 古诗词诵读

- 1 采薇(节选)

- 2 送元二使安西

- 3 春夜喜雨

- 4 早春呈水部张十八员外

- 5 江上渔者

- 6 泊船瓜洲

- 7 游园不值

- 8 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 9 浣溪沙

- 10 清平乐