福建省三明市三元区2023-2024学年部编版七年级上学期期末历史试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 福建省三明市三元区2023-2024学年部编版七年级上学期期末历史试题(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-02-20 21:26:27 | ||

图片预览

文档简介

三元区2023-2024学年第一学期期末质量检测

七年级历史

(考试形式:闭卷;满分100分;考试时间:60分钟)

友情提示:1.本试卷共8页。

2.考生将姓名,考号及所有答案均填写在答题卡相应的位置。

3.答题要求见答题卡上的“注意事项”。

一、选择题:本题共28小题,每小题2分,共56分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

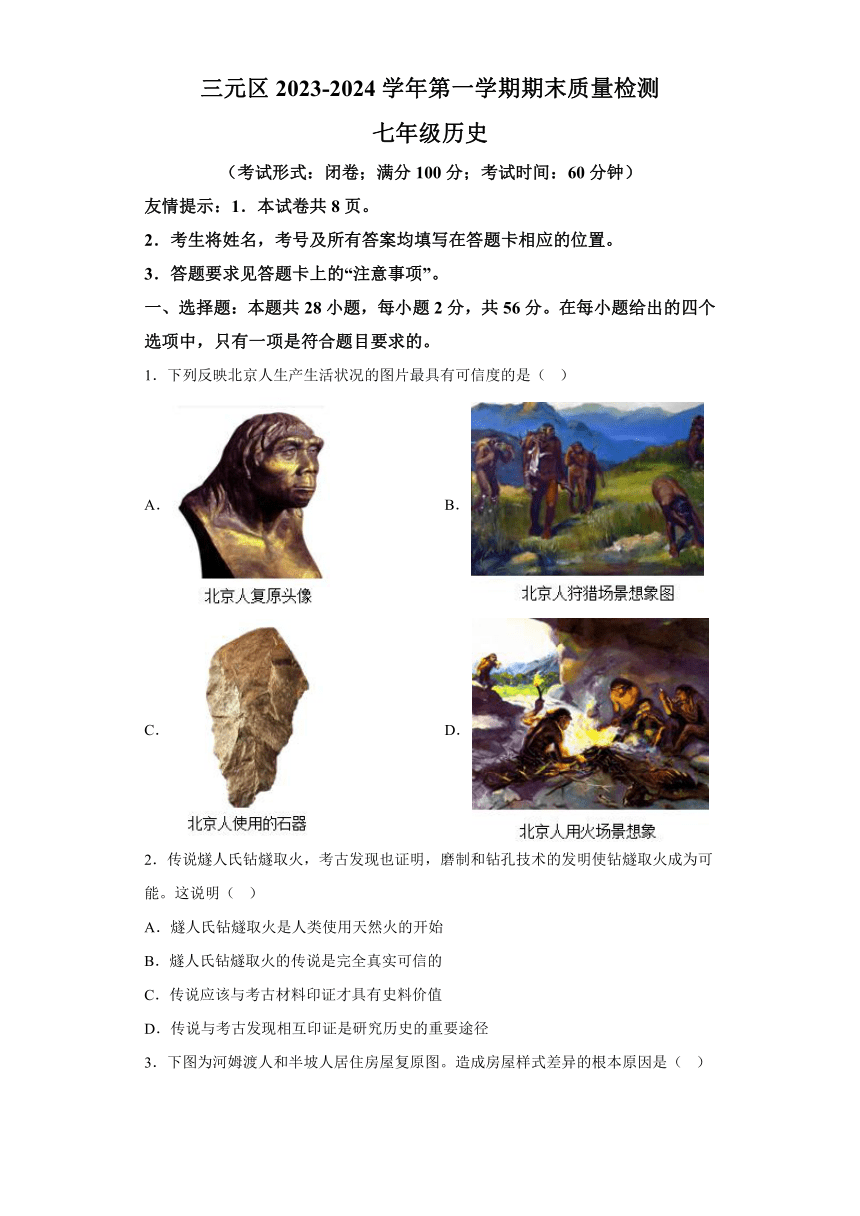

1.下列反映北京人生产生活状况的图片最具有可信度的是( )

A. B.

C. D.

2.传说燧人氏钻燧取火,考古发现也证明,磨制和钻孔技术的发明使钻燧取火成为可能。这说明( )

A.燧人氏钻燧取火是人类使用天然火的开始

B.燧人氏钻燧取火的传说是完全真实可信的

C.传说应该与考古材料印证才具有史料价值

D.传说与考古发现相互印证是研究历史的重要途径

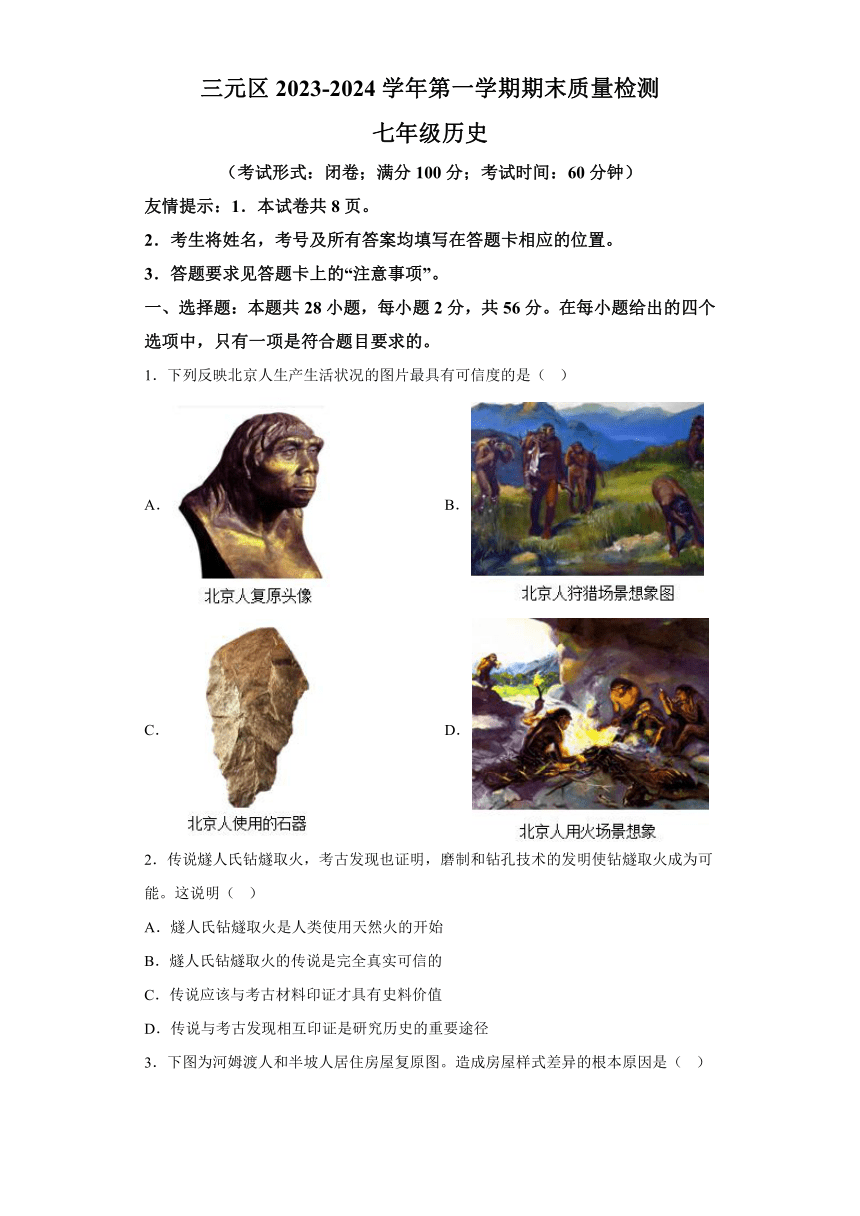

3.下图为河姆渡人和半坡人居住房屋复原图。造成房屋样式差异的根本原因是( )

A.思想意识不同 B.自然环境不同

C.审美观念不同 D.生活习惯不同

4.大汶口晚期的墓葬,有的有百余件随葬玉器,有的却一无所有。这表明当时( )

A.原始农业兴起 B.贫富分化出现

C.早期国家产生 D.聚落形成发展

5.从下图“大禹治水像”可印证的历史信息是( )

A.耒耜是当时重要的生产工具 B.大禹用疏导法治水消除水患

C.大禹花十三年时间治水成功 D.大禹治水多次过家门而不入

6.约公元前2070年,禹建立中国历史上第一个王朝——夏朝。夏朝建立时间可表述为( )

A.公元20世纪七十年代 B.公元前20世纪七十年代

C.公元21世纪七十年代 D.公元前21世纪七十年代

7.与成语“酒池肉林”有关的历史人物是( )

A.夏桀 B.夏启 C.商纣 D.商汤

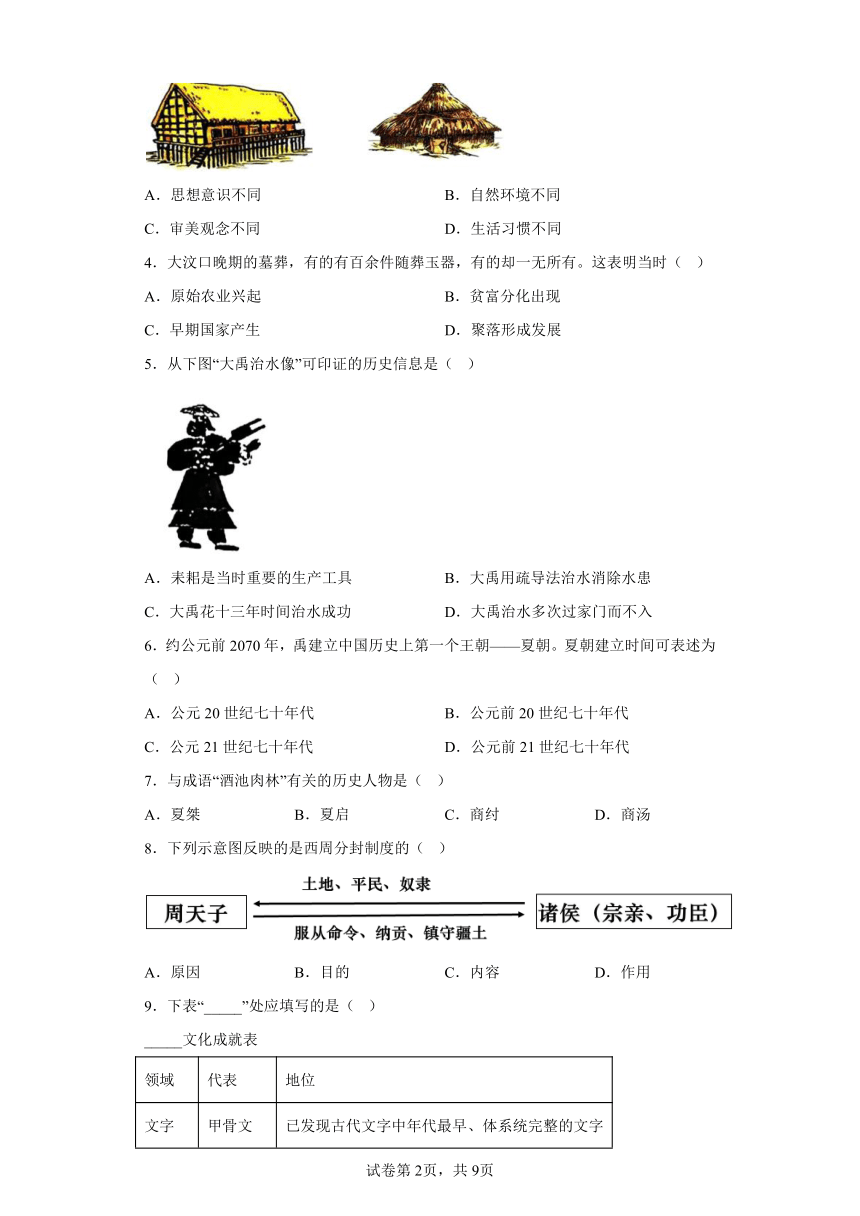

8.下列示意图反映的是西周分封制度的( )

A.原因 B.目的 C.内容 D.作用

9.下表“_____”处应填写的是( )

_____文化成就表

领域 代表 地位

文字 甲骨文 已发现古代文字中年代最早、体系统完整的文字

青铜器 司母戊鼎 迄今世界上出土的最重的青铜器

A.夏朝 B.商朝 C.西周 D.春秋

10.“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”体现的思想是( )

A.统治者要爱惜民力,为政以德 B.互利互爱,反对不义战争

C.做人不卑不亢,有坚定的意志 D.反对奢侈生活,提倡节俭

11.我国古代儒家主张“仁”、“信”,墨家主张“兼爱”,法家主张以“法”治国。社会主义核心价值观中有“和谐”、“诚信”、“友善”、“法治”等内容。这表明社会主义核心价值观( )

A.照搬春秋战国时期的思想 B.是现代中国建设经验的总结

C.是古代劳动人民智慧结晶 D.根植于优秀的中华传统文化

12.孔子兴办私学,招收不同出身的学生,先后培养了三千弟子。这体现了孔子的教育思想是( )

A.温故知新 B.启发诱导 C.因材施教 D.有数无类

13.“秦王扫六合,虎视何雄哉!挥剑决浮云,诸侯尽西来。”诗句反映了秦始皇( )

A.统一度量衡 B.统一文字 C.统一货币 D.统一全国

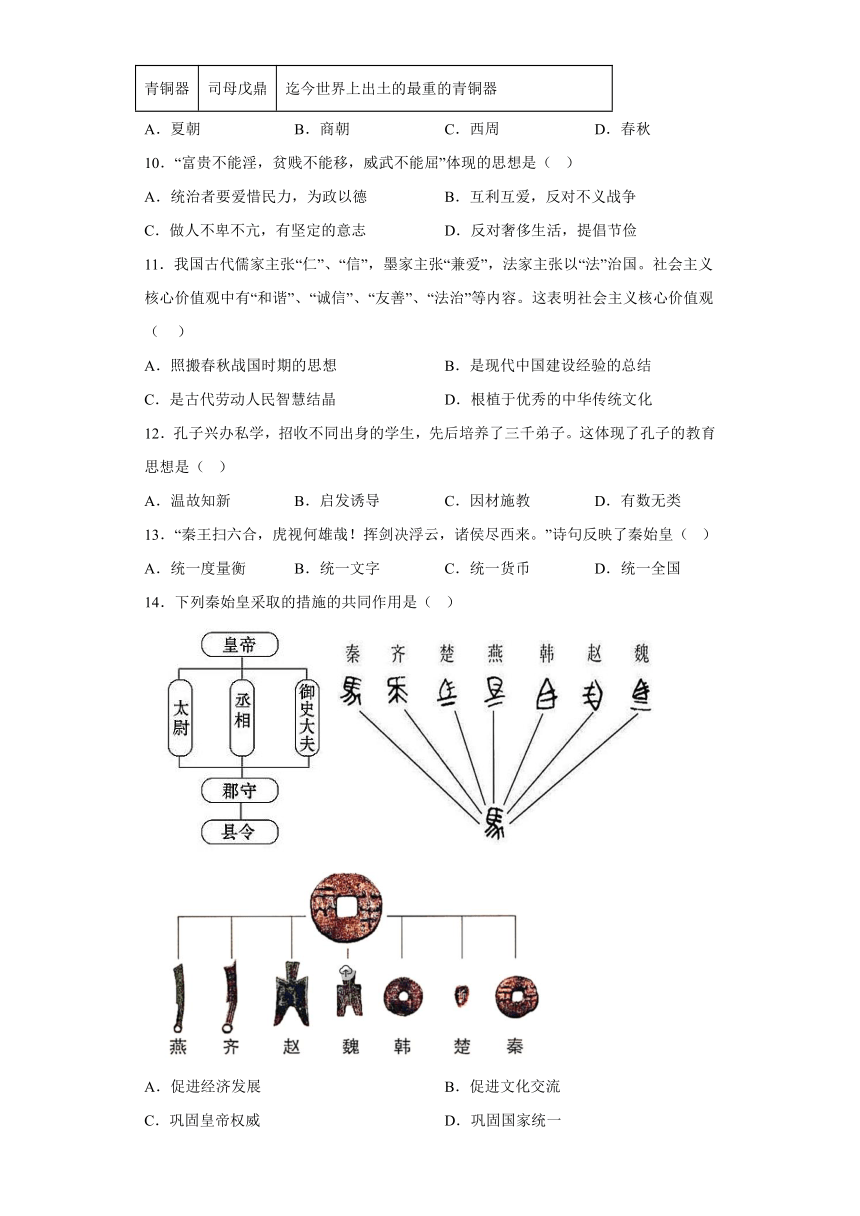

14.下列秦始皇采取的措施的共同作用是( )

A.促进经济发展 B.促进文化交流

C.巩固皇帝权威 D.巩固国家统一

15.“伐无道,诛暴秦”说明秦末农民起义爆发的根本原因是

A.自然灾害 B.统治者争权夺利 C.秦的暴政 D.外族入侵

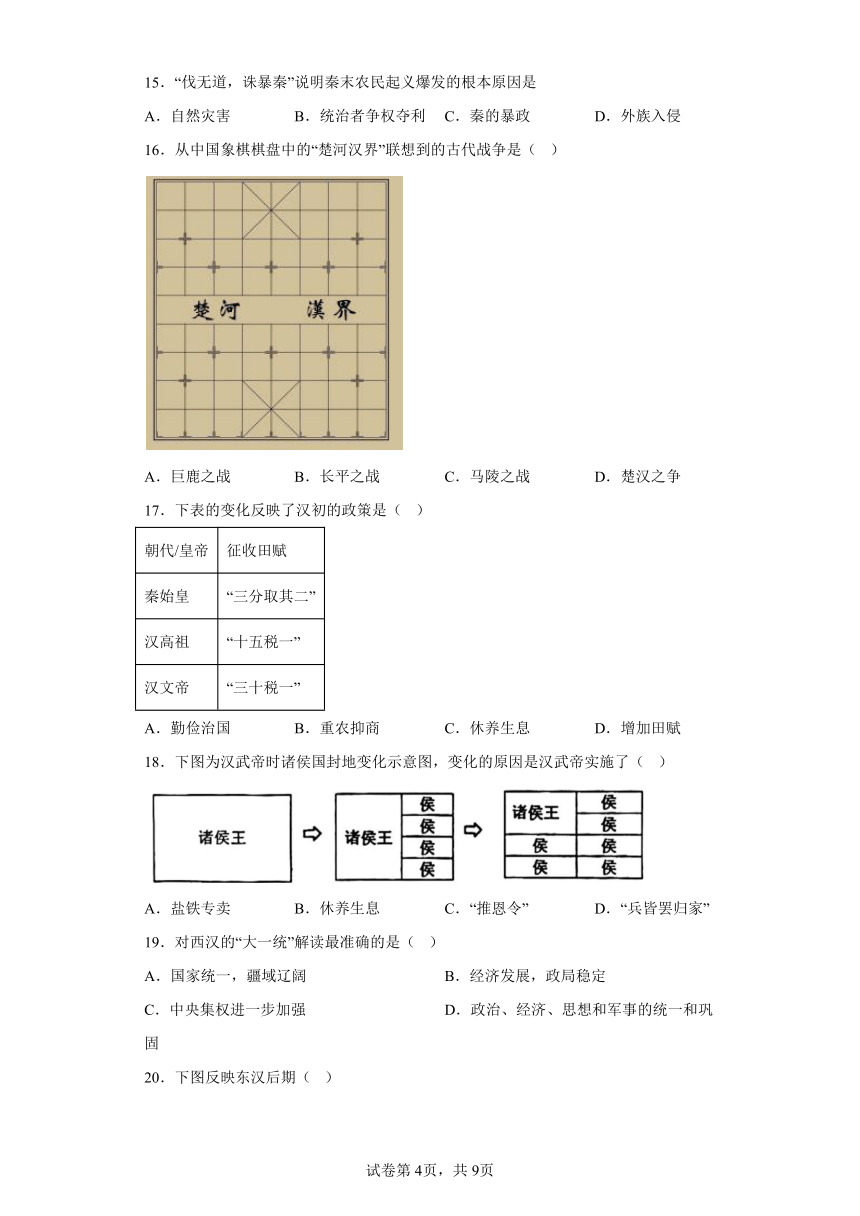

16.从中国象棋棋盘中的“楚河汉界”联想到的古代战争是( )

A.巨鹿之战 B.长平之战 C.马陵之战 D.楚汉之争

17.下表的变化反映了汉初的政策是( )

朝代/皇帝 征收田赋

秦始皇 “三分取其二”

汉高祖 “十五税一”

汉文帝 “三十税一”

A.勤俭治国 B.重农抑商 C.休养生息 D.增加田赋

18.下图为汉武帝时诸侯国封地变化示意图,变化的原因是汉武帝实施了( )

A.盐铁专卖 B.休养生息 C.“推恩令” D.“兵皆罢归家”

19.对西汉的“大一统”解读最准确的是( )

A.国家统一,疆域辽阔 B.经济发展,政局稳定

C.中央集权进一步加强 D.政治、经济、思想和军事的统一和巩固

20.下图反映东汉后期( )

A.官僚机构膨胀臃肿 B.地方权力威胁中央

C.豪强地主势力强大 D.外戚宦官交替专权

21.习近平总书记在纪念改革开放40周年的讲话中,称赞中国古代人民“谱写了万里驼铃万里波的浩浩丝路长歌”。习总书记称赞的历史事件是( )

A.修建都江堰 B.修筑长城

C.开辟丝绸之路 D.开通大运河

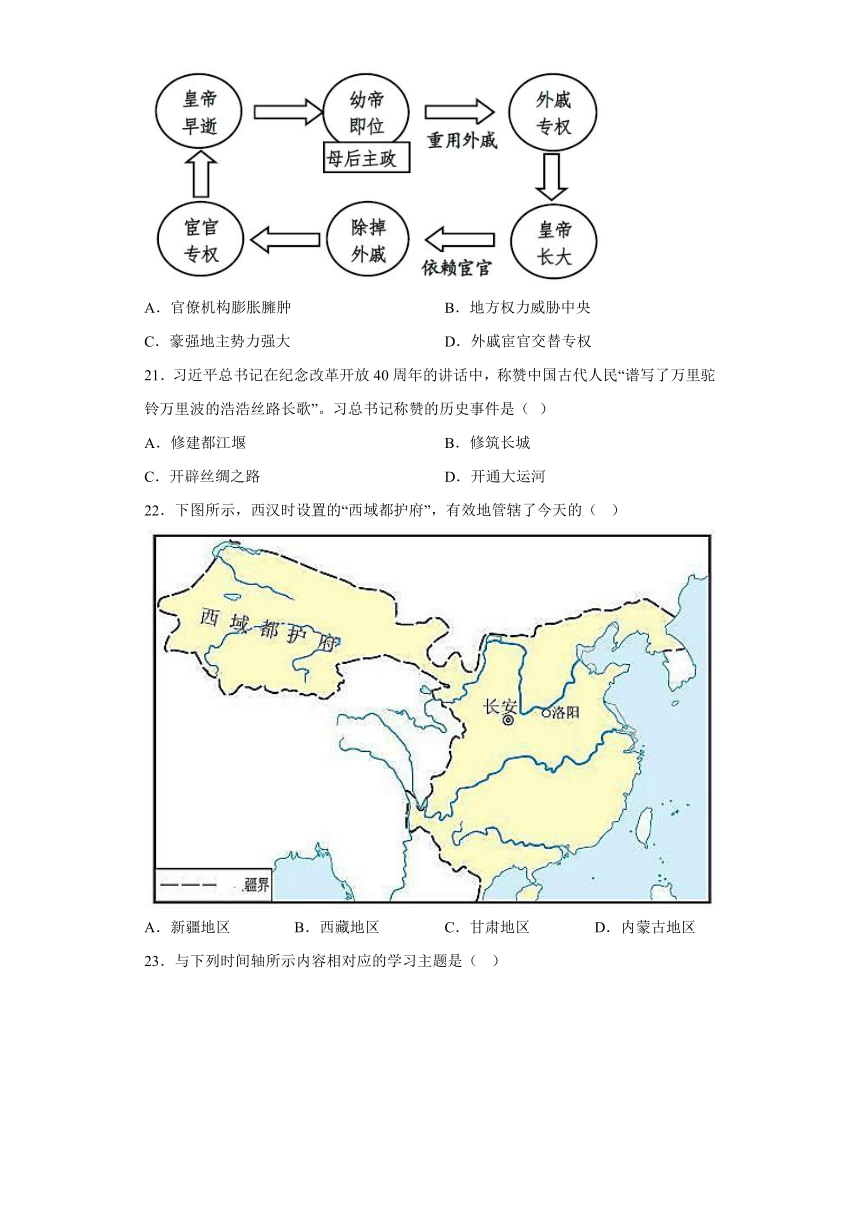

22.下图所示,西汉时设置的“西域都护府”,有效地管辖了今天的( )

A.新疆地区 B.西藏地区 C.甘肃地区 D.内蒙古地区

23.与下列时间轴所示内容相对应的学习主题是( )

A.南北朝时期科技文化 B.两汉时期的经济发展

C.两汉时期的科技文化 D.魏晋时期的民族交融

24.“东汉末年,极度苦难的人民需要寻找精神上寄托,为道教的兴起提供了土壤。”材料叙述的是道教兴起的( )

A.过程 B.原因 C.影响 D.方式

25.曹操把汉献帝从都城洛阳接到许昌的目的是( )

A.取得政治上的主动 B.维护汉献帝的权威

C.招揽人才出谋划策 D.实行屯田发展农业

26.以下示意图反映出

A.东汉末年军阀割据 B.三国鼎立局面形成

C.魏晋时期政权并立 D.统一趋势不断加强

27.下图摹绘自敦煌莫高窟壁画,这些原是北方少数民族的坐具,在魏晋南北朝时期引入内地,说明当时( )

A.国家富强 B.对外开放 C.江南开发 D.民族交融

28.“历法天文计算精,圆周小数点分明。千年国外方求出,月后环山宇宙名。”这首诗称赞的是

A.诸葛亮 B.贾思勰 C.祖冲之 D.郦道元

二、非选择题:共4题,共44分。

29.阅读材料,完成下列要求。

材料 统一战争胜利后,秦始皇派蒙恬率三十万大军北伐匈奴。为了维护北伐成果,又不得不征用数十万民夫修筑延绵五千余里的长城,这势必把财力、物力和人力投入进去,因此秦始皇没有把统治政策的重心转移到稳定统一、恢复经济和发展生产上去,而这种政策重心的转移,关系到秦帝国统治的成败。

——摘自李福泉《北伐匈奴是秦亡的重要原因》

(1)根据材料指出秦始皇修筑长城的目的。

(2)作者认为“北伐匈奴是秦亡的重要原因”,你是否同意他的观点?请简要说明理由。

30.阅读材料,完成下列要求。

材料一 尽管这一时期社会动荡,兼并战争不断,给人民生活带来深重的灾难,但也促进了中原各地区与周边族群的交流与交融,为秦汉统一的多民族中央集权封建国家的建立奠定了基础。

——摘自《简明中国历史读本》

(1)指出材料一中的“这一时期”所指的历史时期,并概括这一时期兼并战争的影响。

材料二

材料三 “楚越之地,地广人稀,饭稻羹鱼(以稻米为饭,以鱼类为菜的饮食结构特点),或火耕而水耨(放火烧杂草,用水除草的原始耕种方式),……无积聚而多贫。

——摘自《史记》

江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔(一年或一次的丰收),则数郡忘饥。…丝绵布帛之饶,覆衣天下(让天下人有衣穿)。

——摘自《宋书》

(2)如材料二所示,据图一,推断图二人口流动的主要方向应是:A.由南向北B.由北向南C.自西向东D.自东向西,并简要说明推断的理由。

(3)根据材料三,概括江南经济的变化,并结合所学知识分析变化的原因。

31.阅读材料,完成下列要求。

材料一 春秋战国时期,作为中国最后一个青铜器时代,由于铁器的使用和牛耕的推广,青铜器逐渐退出历史舞台。铁器的使用和牛耕的推广同时也标志着社会生产力的显著提高。生产力的飞跃引起了生产关系的革命,于是这一时期,各国统治者纷纷实行变法改革,井田制(公田)逐渐被封建土地私有制所取代,并在变法中确立了下来。

——摘自刘涛《论春秋战国时期生产力发展对社会进步的促进作用》

(1)根据材料一,指出春秋战国时期社会生产力显著提高的标志,并概述这一时期生产关系革命的表现。

材料二

人物 治国理念

汉文帝 “农,天下之本,其开籍田,朕亲率耕。”——《史记·孝文本纪》

汉景帝 “农,天下之本也。黄金珠玉,饥不可食,寒不可衣……令(下令)郡国(各地)务(务必)劝农桑。”——《史记·景帝本纪》

(2)根据材料二,概括汉文帝、汉景帝相同的治国理念,并指出二人统治时期出现的盛世局面的名称。

(3)综合上述材料,概括促进中国古代经济发展的因素。

32.阅读材料,完成下列要求。

图一 都江堰示意图 注:都江堰选择高山与平原交接处,利用地势和河道,使堤防、分洪、排沙、控流等合成一个体系。 图二 商鞅舌战旧势力图 注:商鞅与反对改革的旧势力进行激烈的辩论,提出“治世不一道,便国不法古”的改革思想。

图三 北魏帝王出御图 注:洛阳龙门石窟一组浮雕壁画,从图中人物的衣冠发式和伞盖、羽葆等仪仗制度看,孝文帝推行汉化的政策已经取得了显著的成果。 图四 1998-27《灵渠》特种邮票 注:灵渠在今广西桂林兴安境内,全长30千米,是世界上现存最古老的运河之一,至今仍具有运输和灌溉功能。

阅读以上材料,参考示例;选择图一至图四中的两个历史事件或现象,确定观点,并运用所选的两个事件加以论述。(要求:观点明确,史论结合,条理清楚。)

【参考示例】

事件/现象:玄奘西行求法图、鉴真东渡围

观点:我国古代杰出人物对中外文化交流做出重大贡献。

论述:唐朝高僧玄奘西行天竺研习佛法,为佛教的发展做出重大贡献。根据其口述而著的《大唐西域记》,是研究中外交流史的珍贵文献;唐朝高僧鉴真东瀛日本传授佛经,传播中国医药、书法,建筑等,为中日文化交流做出卓越贡献。

结论:我国古代杰出人物积极主动地开展对外交流,促进中外文化的交流互鉴定,促进中外文化的交流与发展。

试卷第8页,共9页

1.C

【详解】根据材料并结合所学可知,北京人大约生活在距今约70-20万年前的旧石器时代,所使用的工具是打制石器,属于一手史料,最具有可信度,C项正确;北京人复原头像、北京人狩猎场景想象图、北京人用火场景想象均为现代人的创作,属于二手史料,排除ABD项。故选C项。

2.D

【详解】根据材料可知,燧人氏钻燧取火的传说与考古发现相互印证,是历史研究的重要途径,D项正确;材料表明钻燧取火成为可能,无法得出燧人氏钻燧取火是人类使用天然火的开始,不符合题意,排除A项;“燧人氏钻燧取火的传说是完全真实可信的”说法过于绝对,排除B项;传说具有一定的史料价值,选项说法错误,排除C项。故选D项。

3.B

【详解】根据题干“河姆渡人和半坡人居住房屋复原图”结合所学可知,河姆渡人生活在长江流域,因为南方地区潮湿温热,既能通风防潮,又可防蛇虫之害,因此采用干栏式房屋。半坡人生活在黄河流域,气候干旱寒冷,风沙大,居住半地穴式房屋,既可以抵风挡雨,又可以保暖,因此采用半地穴式房屋。所以造成房屋样式差异的根本原因是自然环境不同,B项正确;两种房屋结构的不同,是由不同的地理环境和自然条件决定的,说明当时的人们已经能够与自然协调发展,已经能够适应自然环境,不是因为思想意识不同,排除A项;审美观念不同对住宅选择有一定影响,但并不是根本原因,排除C项;生活习惯不同也是受自然环境的影响,排除D项。故选B项。

4.B

【详解】根据题干“有的有百余件随葬玉器,有的却一无所有”和所学知识可知,墓葬反映出来的是社会的贫富分化,大汶口原始居民生活在我国父系社会晚期,那时社会出现贫富分化,氏族内部出现富有者和贫困者,B项正确;材料并未涉及农业和聚落相关内容,排除AD项;早期国家产生的标志包括政府、军队、监狱、法律等信息,排除C项。故选B项。

5.A

【详解】根据图示内容可以看出,大禹手中拿的工具是耒耜,由此可知当时耒耜应该是重要的生产工具,A项正确;图示内容并未涉及大禹治水的方法和时间,排除BC项;根据图示内容无法说明大禹治水多次过家门而不入,排除D项。故选A项。

6.D

【详解】根据所学知识可知,公元纪年法即100年一个世纪,百位前面数值加1,据此可知,公元前2070年禹建立夏朝,按照公元纪年法,20+1=21,因此,这一年属于公元前21世纪,D项正确;ABC项均表述不正确,排除ABC项。故选D项。

7.C

【详解】根据所学可知,商纣王是商朝的末代君主,生活奢侈腐化,荒淫残暴,酒池肉林出自《史记·殷本纪》,记载了纣王的荒淫无道,聚众作乐,C项正确;夏桀为夏朝最后一位君主,排除A项;夏启和商汤分别是是夏朝和商朝的开国君主,排除BD项。故选C项。

8.C

【详解】结合所学知识可知,西周初年,周王为了巩固政治形势,巩固疆土,根据血缘关系的远近和功劳大小,将宗亲和功臣分封到各地,授予他们管理土地和人民的权力,建立诸侯国,诸侯须向周王缴纳赋税,服从调兵,这反映了分封制的内容,C项正确;分封制的原因和目的是为稳定周初的政治形势,巩固疆土,题干示意图没有涉及,排除AB项;西周分封制的作用是加强了周天子对地方的统治,开发了边远地区,题干示意图没有涉及,排除D项。故选C项。

9.B

【详解】格局题干表格中“甲骨文”“司母戊鼎”等信息结合所学可知,甲骨文是中国商周时期刻写在龟甲和牛、羊等兽骨上的文字,甲骨文是中国已发现的古代文字中年代最早、体系较为完整的文字,对中国文字的形成与发展有深远的影响;商朝时期的青铜器不仅种类丰富,数量众多,而且制作工艺高超,商朝时期铸造的司母戊鼎是迄今世界上出土的最重的青铜器,因此表格中甲骨文和青铜器都是我国商朝时期的文化成就,B项正确;据迄今考古发现的甲骨文最早出现于商朝,夏朝时期还没有甲骨文,排除A项;商代后期和西周时期人们把字铸刻在青铜器上,这就形成了金文,又叫钟鼎文,排除C项;春秋时期的文字主要从西周文字发展而来,晚于商朝的甲骨文,排除D项。故选B项。

10.C

【详解】题干材料“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈” 大意是说真正的大丈夫,富贵奢侈的生活不能引诱他堕落,贫困卑贱的生活不能让他改变志向,强悍的武力不能使他屈服,可见强调的是做人的气节和操守,体现了做人不卑不亢,不屈不挠,C项正确;材料出自儒家孟子的思想主张,而“统治者要爱惜民力,为政以德”出自孔子的德政思想,排除A项;“互利互爱,反对不义战争”出自墨子的“兼爱”思想,排除B项;“反对奢侈生活,提倡节俭”出自墨子的“尚俭”思想,排除D项。故选C项。

11.D

【详解】根据题干可知,社会主义核心价值观中有“和谐”、“诚信”、“友善”、“法治”等内容与中国古代诸子百家的思想主张有很多相似之处,说明社会主义核心价值观来源于中国古代优秀传统文化,D项正确;社会主义核心价值观不是照搬春秋战国时期的思想,而是结合实际提出的,排除A项;社会主义核心价值观不是建设经验总结,而是价值取向,奋斗目标,排除B项;诸子百家的观点主张是古代劳动人民智慧结晶,社会主义核心价值观是根据党的十八大精神提出的,是在传统文化基础的提炼升华,排除C项。故选D项。

12.D

【详解】根据题干“孔子兴办私学,招收不同出身的学生”结合所学知识可知,孔子是我国伟大的教育家,他创办私学,打破了贵族和王室垄断教育的局面,主张“有教无类”,招收不同出身的学生,先后培养了3000弟子,促进了教育在民间的发展,因此题干内容体现了孔子的有教无类的思想,D项正确;温故知新是孔子总结的学习上的重要方法,与题干中“招收不同出身的学生不符”,排除A项;启发诱导是孔子总结的教学的基本方法,与题干中“招收不同出身的学生不符”,排除B项;因材施教是孔子总结的教学原则,与题干中“招收不同出身的学生不符”,排除C项。故选D项。

13.D

【详解】“秦王扫六合,虎视何雄哉!挥剑决浮云,诸侯尽西来。”歌颂了公元前230年到公元前221年,秦王嬴政陆续灭掉六国,建立起我国历史上第一个统一的中央集权的封建国家,D项正确;统一度量衡是秦始皇统一全国后在经济方面的巩固措施,排除A项;统一文字是秦始皇在文化方面的巩固措施,排除B项;统一货币是秦始皇在经济方面的巩固措施,排除C项。故选D项。

14.D

【详解】从题干可知,三幅图片反映了秦始皇确立中央集权制度、统一文字和货币,有助于加强经济、经济、文化管理,因此共同目的是巩固国家统一,D项正确;“促进经济发展”与统一文字无关,排除A项;“促进文化交流”与统一货币无关,排除B项;巩固皇帝权威与统一文字和统一货币无关,排除C项。故选D项。

15.C

【详解】由“伐无道,诛暴秦”可知,秦末农民起义爆发的根本原因是秦的暴政,C符合题意;自然灾害不是秦末农民起义爆发的根本原因,A不符合题意;统治者争权夺利不是秦末农民起义爆发的原因,B不符合题意;外族入侵不是秦末农民起义爆发的原因,D不符合题意。综上可排除ABD,故选择C。

16.D

【详解】结合所学可知,楚河汉界源于楚汉相争,灭秦之后刘邦、项羽进行了长达四年的楚汉之争,楚汉曾划界,鸿沟以东为汉,以西为楚,D项正确;巨鹿之战是秦末项羽与秦军的一次大战,排除A项;长平之战是战国时期秦赵之间的战争,排除B项;马陵之战交战国是魏、齐,排除C项。故选D项。

17.C

【详解】根据题干中由秦朝时田赋为“三分取其二”至西汉初汉高祖实行“什五税一”,汉文帝时田赋降到“三十税一”,说明汉初赋税减少,结合所学可知,为了巩固政权和稳定社会局势,汉高祖吸取秦朝因暴政导致速亡的教训,采取了休养生息的政策,其中为稳定民心,鼓励人民致力农业生产,汉高祖采取轻徭薄赋的政策减轻农民的赋税,相应的减免徭役和兵役,汉高祖死后,继任的汉文帝和汉景帝继续实行休养生息政策,C项正确;汉初统治者提倡勤俭治国,反对奢侈浮华,生活简朴,题干中没有体现,排除A项;重农抑商意思是重视农业发展而抑制商业的发展,题干表格只能体现统治者重视农业,不能体现抑制商业,排除B项;题干体现的是汉初统治者降低田赋,与增加田赋相矛盾,排除D项。故选C项。

18.C

【详解】根据题干“汉武帝时诸侯国封地变化示意图”结合所学知识可知,西汉初年,汉武帝采纳主父偃的“推恩”建议,下诏规定,诸侯王除以嫡长子继承王位外,可将封地再次分封给其子弟作为侯国,由皇帝制定封号,这样,侯国越来越多,诸侯王的封地和势力越来越小,因此题干中诸侯国封地越来越小,诸侯国数量越来越多的原因是汉武帝实施了“推恩令”,C项正确;汉武帝实行盐铁官营专卖使国家的财政状况有了很大改善,为汉武帝许多政策的推行奠定了经济基础,与诸侯国封地和诸侯国数量的变化无关,排除A项;休养生息是指在大动乱、大变革之后所采取的减轻人民负担,恢复生产,安定社会秩序的措施,题干中汉武帝实施的“推恩令”与休养生息无关,排除B项;“兵皆罢归家”是汉高祖刘邦实行的休养生息政策,与汉武帝无关,排除D项。故选C项。

19.D

【详解】根据所学知识可知,汉武帝在文景之治的基础上,推行了一系列加强中央集权的措施,将西汉统治推向鼎盛,为巩固中央集权,实现大一统,在政治方面,汉武帝颁布“推恩令”,加强了中央对地方的控制,进一步削弱王国势力,经济方面,汉武帝将地方的铸币权和盐铁经营权收归中央,统一铸造五铢钱,抑制了大商人牟取暴利,大大增加了中央的财政收入,思想文化方面,汉武帝接受董仲舒的建议,“罢黜百家,独尊儒术”,把儒家学说作为封建正统思想,从而加强了思想控制,军事方面,汉武帝依靠国力强盛,组建了强大的骑兵部队,开始对长期以来威胁西汉西北边境的匈奴实行大规模的反击,进一步发展和巩固了国家的统一,D项正确;ABC项的表述都比较片面,排除ABC项。故选D项。

20.D

【详解】根据图片结合所学知识可知,东汉后期,由于继位的皇帝大多年幼,不能主政,形成了外戚与宦官交替专权的局面,这种恶性循环最终动摇了东汉的统治,东汉王朝走向了衰亡,D项正确;题干图片只涉及皇帝、外戚和宦官,不能体现官僚机构膨胀臃肿,排除A项;图片信息提到的两股势力都属于中央势力,而不是地方势力,不能体现地方权利威胁中央,排除B项;题干图片反映了东汉后期宫内争权夺利的斗争,没有涉及豪强地主势力,排除C项。故选D项。

21.C

【详解】依据材料“万里驼铃万里波的浩浩丝路长歌”可知是我国古代开辟的丝绸之路,C符合题意;都江堰、长城和开通大运河不符合材料中“丝路”的信息,A、B和D不符合题意。故选C。

【点睛】解答本题的关键从材料中“里驼铃万里波的浩浩丝路长歌”可知是丝绸之路。

22.A

【详解】根据所学可知,公元前60年(汉宣帝时)为了保障丝绸之路的畅通,设立了西域都护,西域都护的设置标志着西域开始正式归属中央政权,其管辖范围包括今新疆及巴尔喀什湖以东、以南的广大地区, A项正确;西藏地区、甘肃地区和内蒙古地区与西域都护府无关,排除BCD项。故选A项。

23.C

【详解】时间轴上“公元前202年-公元220年”“司马迁编著《史记》”“佛教传入”“蔡伦改进造纸术”“张仲景写成《伤寒杂病论》”等信息反映了两汉时期的史学家、医学家及发明家的成就以及印度佛教文化传入中国的史实,结合所学可知,它们反映的主题是两汉时期的科技文化,C项正确;南北朝、魏晋时期均与时间轴“公元前202年-公元220年”显示的两汉时期不符,排除AD项;材料并未涉及两汉时期的经济发展相关内容,排除B项。故选C项。

24.B

【详解】根据题干“人民需要寻找精神上寄托,为道教的兴起提供了土壤”可知,反映的是道教兴起的背景原因,B项正确;题干反映的是道教兴起的原因,看不出过程,排除A项;根据题干“为道教的兴起提供了土壤”,反映的是道教的兴起,看不出影响,排除C项;题干反映的是道教兴起的原因,看不出方式,排除D项。故选B项。

25.A

【详解】根据所学知识可知,在东汉末年军阀混战中,曹操迎接汉献帝来许昌,控制了汉献帝,取得了“挟天子以令诸侯”的有利地位,获得政治上的主动,A项正确;维护汉献帝的权威只是手段,不是目的,排除B项;把汉献帝接到许昌,与招揽人才和发展农业无关,排除CD项。故选A项。

26.D

【详解】分析图片可知,220年曹操的儿子曹丕废掉汉献帝,自称皇帝,国号魏,定都洛阳,它主要控制北方地区;221年,刘备在成都称帝,国号汉,史称蜀,它主要控制西南地区。222年,孙权称王,国号吴,后定都建业,主要控制东南地区。266年,司马炎(晋武帝)建立西晋,都城洛阳。280年,西晋灭吴,统一了全国,所以示意图反映出统一趋势不断加强,D符合题意;ABC项概括不全面,不符合题意,故选择D。

【点睛】本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记三国两晋南北朝时期统一的相关史实。

27.D

【详解】根据敦煌莫高窟壁画可知,“胡床、椅子、方凳”原是北方少数民族的坐具,在魏晋南北朝时期引入内地,反映了当时的时代特征是民族交融,丰富了汉族人民的生活,改变了汉族席地而坐的生活习惯,D项正确;魏晋南北朝时期国家分裂,国家富强不符合史实,排除A项;隋唐时期对外开放,魏晋南北朝时期并不是,且材料属于对内民族之间的交往,而不是对外国家之间交往,不符合题意,排除B项;开发江南与题干信息无关,材料中没有涉及江南地区农业、手工业、商业的具体表现,排除C项。故选D项。

28.C

【详解】根据题干信息“圆周小数点”,结合所学知识可知,这首诗称赞的是祖冲之;因为祖冲之是我国南北朝时期杰出的数学家、天文学家,首次将“圆周率”精算到小数第七位;因此只有选项C符合题意,故选C。

29.(1)目的:为了抵抗匈奴,巩固统治。

(2)观点:不同意;

理由:秦朝北击匈奴稳固了边境,有利于巩固统治的;导致秦朝的速亡的根本原因是残暴的统治。

【详解】(1)目的:根据材料“为了维护北伐成果,又不得不征用数十万民夫修筑延绵五千余里的长城”可知为了抵抗匈奴,巩固统治。

(2)观点:根据所学知识可知,作者的观点是不恰当的,所以不同意;

理由:由所学秦朝灭亡相关知识可知,秦朝灭亡的原因是因为秦始皇及秦二世实行暴政,民众的赋税沉重,徭役繁重,刑法残酷,激起了人们的反抗,导致了秦朝的灭亡;而秦朝北击匈奴稳固了边境,有利于巩固统治的。

30.(1)历史时期:春秋战国时期。影响:给人民带来了深重的灾难;促进了民族交融;为秦汉统一奠定基础。

(2)流动方向:B。理由:北方战乱,南方社会相对安定。

(3)变化:江南地区从贫穷走向富裕(意思相近即可)。变化的原因:南方社会相对安定;北方人口南迁带来了大量劳动力,先进的生产工具和生产技术;南方自然条件优越;统治者的重视等。

【详解】(1)历史时期:依据材料一“尽管这一时期社会动荡,兼并战争不断……为秦汉统一的多民族中央集权封建国家的建立奠定了基础。”结合所学可知,秦汉统一前的动荡时期是指春秋战国时期。

影响:依据材料一“兼并战争不断,给人民生活带来深重的灾难”可得出给人民带来了深重的灾难;依据材料一“但也促进了中原各地区与周边族群的交流与交融”可得出促进了民族交融;依据材料一“为秦汉统一的多民族中央集权封建国家的建立奠定了基础。”可得出为秦汉统一奠定基础。

(2)流动方向及理由:依据材料二“西晋南北朝政权更迭示意图”结合所学可知,西晋后北方政权更替频繁,战乱多,南方相对安定,许多人为躲避战乱,逃往江南地区。所以流动方向是B由北向南;理由是北方战乱,南方社会相对安定。

(3)变化:根据材料三“无积聚而多贫”到“江南之为国盛矣……一岁或稔(一年或一次的丰收),则数郡忘饥。……丝绵布帛之饶,覆衣天下(让天下人有衣穿)”得出江南地区从贫穷走向富裕。

原因:结合所学,可从自然条件、社会状况、社会各阶层的作用等方面进行思考,如:南方社会相对安定;北方人口南迁带来了大量劳动力,先进的生产工具和生产技术;南方自然条件优越;统治者的重视等。

31.(1)标志:铁器的使用和牛耕的推广。表现:①春秋战国时期,生产工具的改进和生产技术有了显著的进步,尤其是铁农具和牛耕的使用,社会生产力迅速发展,促使封建剥削方式出现,地主和农民阶级逐渐形成;②随着地主阶级的不断发展壮大,他们为了保障自己的经济权益,要求取得政治地位,用地主阶级专政代替奴隶主贵族统治;③商鞅等一些改革家代表地主阶级的利益进行变法活动,确立封建制度,促进了社会生产力的更快发展。

(2) 理念:以农为本(或重农思想)。局面:文景之治。

(3)因素:生产工具的改进;顺应时代潮流的改革;统治者的重视。

【详解】(1)标志:依据材料一“铁器的使用和牛耕的推广同时也标志着社会生产力的显著提高”可得出铁器的使用和牛耕的推广。

生产关系变革的表现:首先明确生产关系的含义,即生产关系是指人们在物质资料的生产过程中形成的社会关系,是生产方式的社会形式,包括生产资料所有制的形式;人们在生产中的地位和相互关系;产品分配的形式等。据此概述这一时期生产关系革命的表现。可参考以下答案:①春秋战国时期,生产工具的改进和生产技术有了显著的进步,尤其是铁农具和牛耕的使用,社会生产力迅速发展,促使封建剥削方式出现,地主和农民阶级逐渐形成;②随着地主阶级的不断发展壮大,他们为了保障自己的经济权益,要求取得政治地位,用地主阶级专政代替奴隶主贵族统治,逐渐确立了封建制度;③商鞅等一些改革家代表地主阶级的利益进行变法活动,封建土地私有制在变法中确立了下来,促进了社会生产力的更快发展。

(2)理念:根据材料二“农,天下之本,其开籍者,朕亲率耕。”“农,天下之本也。黄金珠玉,饥不可食,寒不可衣……令(下令)郡国(各地)务(务必)劝农桑。”可知,汉文帝、汉景帝都提倡以农为本(或重农思想)。

盛世名称:结合所学可知,文景时期政治清明,经济发展,人民生活安定,当时的国力有了很大的增强,国家积累了大量的钱粮,库存的粮食和铜钱非常充盈,这一时期的统治局面,历史上称为“文景之治”。

(3)因素:依据材料一“铁器的使用和牛耕的推广同时也标志着社会生产力的显著提高”得出生产工具的改进促进经济发展;依据材料一“于是这一时期,各国统治者纷纷实行变法改革,井田制(公田)逐渐被封建土地私有制所取代,并在变法中确立了下来”可得出顺应时代潮流的改革促进经济发展;材料二中汉文帝、汉景帝对农业的重视促进农业的发展可得出统治者的重视。

32.历史事件或现象:商鞅舌战旧势力图、北魏帝王出御图

观点:顺应时代潮流的改革推动社会进步

论述:战国时期,为适应社会政治经济的变化,各诸侯国统治者实行变法改革,以求富国强兵,在兼并战争中取胜,公元前356年,秦孝公任用商鞅主持变法,商鞅推行一系列改革措施,使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。439年,北魏统一北方,结束了十六国以来分裂割据的局面,当时,北方各族人民长期杂居,内迁的各族在生产、生活和习俗上与汉族已无明显的区别,鲜卑拓跋部因内迁较晚,仍保持鲜卑族的习俗,要治理好广大的北方地区,困难重重,北魏孝文帝即位后,首先力排众议,494年迁都洛阳,把百余万包括鲜卑族在内的北方各族人民迁到中原,他进一步推行汉化措施,从语言、服饰、姓氏等方面进行改革,这些措施促进了民族交融,也增强了北魏的实力。

结论:我国历史上如商鞅、北魏孝文帝等改革者能顺应时代发展潮流,积极进行改革,推动了社会不断发展和进步。

【详解】根据材料给出的图片信息,结合参考示例和自身实际,选择材料图片中两个相互关联的事件,提炼一个观点,并结合所学知识加以论述,观点明确,史论结合,条理清楚即可。如:

历史事件或现象:商鞅舌战旧势力图、北魏帝王出御图

观点:顺应时代潮流的改革推动社会进步

论述:战国时期,为适应社会政治经济的变化,各诸侯国统治者实行变法改革,以求富国强兵,在兼并战争中取胜,公元前356年,秦孝公任用商鞅主持变法,商鞅推行一系列改革措施,使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。439年,北魏统一北方,结束了十六国以来分裂割据的局面,当时,北方各族人民长期杂居,内迁的各族在生产、生活和习俗上与汉族已无明显的区别,鲜卑拓跋部因内迁较晚,仍保持鲜卑族的习俗,要治理好广大的北方地区,困难重重,北魏孝文帝即位后,首先力排众议,494年迁都洛阳,把百余万包括鲜卑族在内的北方各族人民迁到中原,他进一步推行汉化措施,从语言、服饰、姓氏等方面进行改革,这些措施促进了民族交融,也增强了北魏的实力。

结论:我国历史上如商鞅、北魏孝文帝等改革者能顺应时代发展潮流,积极进行改革,推动了社会不断发展和进步。

答案第8页,共9页

答案第9页,共9页

七年级历史

(考试形式:闭卷;满分100分;考试时间:60分钟)

友情提示:1.本试卷共8页。

2.考生将姓名,考号及所有答案均填写在答题卡相应的位置。

3.答题要求见答题卡上的“注意事项”。

一、选择题:本题共28小题,每小题2分,共56分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.下列反映北京人生产生活状况的图片最具有可信度的是( )

A. B.

C. D.

2.传说燧人氏钻燧取火,考古发现也证明,磨制和钻孔技术的发明使钻燧取火成为可能。这说明( )

A.燧人氏钻燧取火是人类使用天然火的开始

B.燧人氏钻燧取火的传说是完全真实可信的

C.传说应该与考古材料印证才具有史料价值

D.传说与考古发现相互印证是研究历史的重要途径

3.下图为河姆渡人和半坡人居住房屋复原图。造成房屋样式差异的根本原因是( )

A.思想意识不同 B.自然环境不同

C.审美观念不同 D.生活习惯不同

4.大汶口晚期的墓葬,有的有百余件随葬玉器,有的却一无所有。这表明当时( )

A.原始农业兴起 B.贫富分化出现

C.早期国家产生 D.聚落形成发展

5.从下图“大禹治水像”可印证的历史信息是( )

A.耒耜是当时重要的生产工具 B.大禹用疏导法治水消除水患

C.大禹花十三年时间治水成功 D.大禹治水多次过家门而不入

6.约公元前2070年,禹建立中国历史上第一个王朝——夏朝。夏朝建立时间可表述为( )

A.公元20世纪七十年代 B.公元前20世纪七十年代

C.公元21世纪七十年代 D.公元前21世纪七十年代

7.与成语“酒池肉林”有关的历史人物是( )

A.夏桀 B.夏启 C.商纣 D.商汤

8.下列示意图反映的是西周分封制度的( )

A.原因 B.目的 C.内容 D.作用

9.下表“_____”处应填写的是( )

_____文化成就表

领域 代表 地位

文字 甲骨文 已发现古代文字中年代最早、体系统完整的文字

青铜器 司母戊鼎 迄今世界上出土的最重的青铜器

A.夏朝 B.商朝 C.西周 D.春秋

10.“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”体现的思想是( )

A.统治者要爱惜民力,为政以德 B.互利互爱,反对不义战争

C.做人不卑不亢,有坚定的意志 D.反对奢侈生活,提倡节俭

11.我国古代儒家主张“仁”、“信”,墨家主张“兼爱”,法家主张以“法”治国。社会主义核心价值观中有“和谐”、“诚信”、“友善”、“法治”等内容。这表明社会主义核心价值观( )

A.照搬春秋战国时期的思想 B.是现代中国建设经验的总结

C.是古代劳动人民智慧结晶 D.根植于优秀的中华传统文化

12.孔子兴办私学,招收不同出身的学生,先后培养了三千弟子。这体现了孔子的教育思想是( )

A.温故知新 B.启发诱导 C.因材施教 D.有数无类

13.“秦王扫六合,虎视何雄哉!挥剑决浮云,诸侯尽西来。”诗句反映了秦始皇( )

A.统一度量衡 B.统一文字 C.统一货币 D.统一全国

14.下列秦始皇采取的措施的共同作用是( )

A.促进经济发展 B.促进文化交流

C.巩固皇帝权威 D.巩固国家统一

15.“伐无道,诛暴秦”说明秦末农民起义爆发的根本原因是

A.自然灾害 B.统治者争权夺利 C.秦的暴政 D.外族入侵

16.从中国象棋棋盘中的“楚河汉界”联想到的古代战争是( )

A.巨鹿之战 B.长平之战 C.马陵之战 D.楚汉之争

17.下表的变化反映了汉初的政策是( )

朝代/皇帝 征收田赋

秦始皇 “三分取其二”

汉高祖 “十五税一”

汉文帝 “三十税一”

A.勤俭治国 B.重农抑商 C.休养生息 D.增加田赋

18.下图为汉武帝时诸侯国封地变化示意图,变化的原因是汉武帝实施了( )

A.盐铁专卖 B.休养生息 C.“推恩令” D.“兵皆罢归家”

19.对西汉的“大一统”解读最准确的是( )

A.国家统一,疆域辽阔 B.经济发展,政局稳定

C.中央集权进一步加强 D.政治、经济、思想和军事的统一和巩固

20.下图反映东汉后期( )

A.官僚机构膨胀臃肿 B.地方权力威胁中央

C.豪强地主势力强大 D.外戚宦官交替专权

21.习近平总书记在纪念改革开放40周年的讲话中,称赞中国古代人民“谱写了万里驼铃万里波的浩浩丝路长歌”。习总书记称赞的历史事件是( )

A.修建都江堰 B.修筑长城

C.开辟丝绸之路 D.开通大运河

22.下图所示,西汉时设置的“西域都护府”,有效地管辖了今天的( )

A.新疆地区 B.西藏地区 C.甘肃地区 D.内蒙古地区

23.与下列时间轴所示内容相对应的学习主题是( )

A.南北朝时期科技文化 B.两汉时期的经济发展

C.两汉时期的科技文化 D.魏晋时期的民族交融

24.“东汉末年,极度苦难的人民需要寻找精神上寄托,为道教的兴起提供了土壤。”材料叙述的是道教兴起的( )

A.过程 B.原因 C.影响 D.方式

25.曹操把汉献帝从都城洛阳接到许昌的目的是( )

A.取得政治上的主动 B.维护汉献帝的权威

C.招揽人才出谋划策 D.实行屯田发展农业

26.以下示意图反映出

A.东汉末年军阀割据 B.三国鼎立局面形成

C.魏晋时期政权并立 D.统一趋势不断加强

27.下图摹绘自敦煌莫高窟壁画,这些原是北方少数民族的坐具,在魏晋南北朝时期引入内地,说明当时( )

A.国家富强 B.对外开放 C.江南开发 D.民族交融

28.“历法天文计算精,圆周小数点分明。千年国外方求出,月后环山宇宙名。”这首诗称赞的是

A.诸葛亮 B.贾思勰 C.祖冲之 D.郦道元

二、非选择题:共4题,共44分。

29.阅读材料,完成下列要求。

材料 统一战争胜利后,秦始皇派蒙恬率三十万大军北伐匈奴。为了维护北伐成果,又不得不征用数十万民夫修筑延绵五千余里的长城,这势必把财力、物力和人力投入进去,因此秦始皇没有把统治政策的重心转移到稳定统一、恢复经济和发展生产上去,而这种政策重心的转移,关系到秦帝国统治的成败。

——摘自李福泉《北伐匈奴是秦亡的重要原因》

(1)根据材料指出秦始皇修筑长城的目的。

(2)作者认为“北伐匈奴是秦亡的重要原因”,你是否同意他的观点?请简要说明理由。

30.阅读材料,完成下列要求。

材料一 尽管这一时期社会动荡,兼并战争不断,给人民生活带来深重的灾难,但也促进了中原各地区与周边族群的交流与交融,为秦汉统一的多民族中央集权封建国家的建立奠定了基础。

——摘自《简明中国历史读本》

(1)指出材料一中的“这一时期”所指的历史时期,并概括这一时期兼并战争的影响。

材料二

材料三 “楚越之地,地广人稀,饭稻羹鱼(以稻米为饭,以鱼类为菜的饮食结构特点),或火耕而水耨(放火烧杂草,用水除草的原始耕种方式),……无积聚而多贫。

——摘自《史记》

江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔(一年或一次的丰收),则数郡忘饥。…丝绵布帛之饶,覆衣天下(让天下人有衣穿)。

——摘自《宋书》

(2)如材料二所示,据图一,推断图二人口流动的主要方向应是:A.由南向北B.由北向南C.自西向东D.自东向西,并简要说明推断的理由。

(3)根据材料三,概括江南经济的变化,并结合所学知识分析变化的原因。

31.阅读材料,完成下列要求。

材料一 春秋战国时期,作为中国最后一个青铜器时代,由于铁器的使用和牛耕的推广,青铜器逐渐退出历史舞台。铁器的使用和牛耕的推广同时也标志着社会生产力的显著提高。生产力的飞跃引起了生产关系的革命,于是这一时期,各国统治者纷纷实行变法改革,井田制(公田)逐渐被封建土地私有制所取代,并在变法中确立了下来。

——摘自刘涛《论春秋战国时期生产力发展对社会进步的促进作用》

(1)根据材料一,指出春秋战国时期社会生产力显著提高的标志,并概述这一时期生产关系革命的表现。

材料二

人物 治国理念

汉文帝 “农,天下之本,其开籍田,朕亲率耕。”——《史记·孝文本纪》

汉景帝 “农,天下之本也。黄金珠玉,饥不可食,寒不可衣……令(下令)郡国(各地)务(务必)劝农桑。”——《史记·景帝本纪》

(2)根据材料二,概括汉文帝、汉景帝相同的治国理念,并指出二人统治时期出现的盛世局面的名称。

(3)综合上述材料,概括促进中国古代经济发展的因素。

32.阅读材料,完成下列要求。

图一 都江堰示意图 注:都江堰选择高山与平原交接处,利用地势和河道,使堤防、分洪、排沙、控流等合成一个体系。 图二 商鞅舌战旧势力图 注:商鞅与反对改革的旧势力进行激烈的辩论,提出“治世不一道,便国不法古”的改革思想。

图三 北魏帝王出御图 注:洛阳龙门石窟一组浮雕壁画,从图中人物的衣冠发式和伞盖、羽葆等仪仗制度看,孝文帝推行汉化的政策已经取得了显著的成果。 图四 1998-27《灵渠》特种邮票 注:灵渠在今广西桂林兴安境内,全长30千米,是世界上现存最古老的运河之一,至今仍具有运输和灌溉功能。

阅读以上材料,参考示例;选择图一至图四中的两个历史事件或现象,确定观点,并运用所选的两个事件加以论述。(要求:观点明确,史论结合,条理清楚。)

【参考示例】

事件/现象:玄奘西行求法图、鉴真东渡围

观点:我国古代杰出人物对中外文化交流做出重大贡献。

论述:唐朝高僧玄奘西行天竺研习佛法,为佛教的发展做出重大贡献。根据其口述而著的《大唐西域记》,是研究中外交流史的珍贵文献;唐朝高僧鉴真东瀛日本传授佛经,传播中国医药、书法,建筑等,为中日文化交流做出卓越贡献。

结论:我国古代杰出人物积极主动地开展对外交流,促进中外文化的交流互鉴定,促进中外文化的交流与发展。

试卷第8页,共9页

1.C

【详解】根据材料并结合所学可知,北京人大约生活在距今约70-20万年前的旧石器时代,所使用的工具是打制石器,属于一手史料,最具有可信度,C项正确;北京人复原头像、北京人狩猎场景想象图、北京人用火场景想象均为现代人的创作,属于二手史料,排除ABD项。故选C项。

2.D

【详解】根据材料可知,燧人氏钻燧取火的传说与考古发现相互印证,是历史研究的重要途径,D项正确;材料表明钻燧取火成为可能,无法得出燧人氏钻燧取火是人类使用天然火的开始,不符合题意,排除A项;“燧人氏钻燧取火的传说是完全真实可信的”说法过于绝对,排除B项;传说具有一定的史料价值,选项说法错误,排除C项。故选D项。

3.B

【详解】根据题干“河姆渡人和半坡人居住房屋复原图”结合所学可知,河姆渡人生活在长江流域,因为南方地区潮湿温热,既能通风防潮,又可防蛇虫之害,因此采用干栏式房屋。半坡人生活在黄河流域,气候干旱寒冷,风沙大,居住半地穴式房屋,既可以抵风挡雨,又可以保暖,因此采用半地穴式房屋。所以造成房屋样式差异的根本原因是自然环境不同,B项正确;两种房屋结构的不同,是由不同的地理环境和自然条件决定的,说明当时的人们已经能够与自然协调发展,已经能够适应自然环境,不是因为思想意识不同,排除A项;审美观念不同对住宅选择有一定影响,但并不是根本原因,排除C项;生活习惯不同也是受自然环境的影响,排除D项。故选B项。

4.B

【详解】根据题干“有的有百余件随葬玉器,有的却一无所有”和所学知识可知,墓葬反映出来的是社会的贫富分化,大汶口原始居民生活在我国父系社会晚期,那时社会出现贫富分化,氏族内部出现富有者和贫困者,B项正确;材料并未涉及农业和聚落相关内容,排除AD项;早期国家产生的标志包括政府、军队、监狱、法律等信息,排除C项。故选B项。

5.A

【详解】根据图示内容可以看出,大禹手中拿的工具是耒耜,由此可知当时耒耜应该是重要的生产工具,A项正确;图示内容并未涉及大禹治水的方法和时间,排除BC项;根据图示内容无法说明大禹治水多次过家门而不入,排除D项。故选A项。

6.D

【详解】根据所学知识可知,公元纪年法即100年一个世纪,百位前面数值加1,据此可知,公元前2070年禹建立夏朝,按照公元纪年法,20+1=21,因此,这一年属于公元前21世纪,D项正确;ABC项均表述不正确,排除ABC项。故选D项。

7.C

【详解】根据所学可知,商纣王是商朝的末代君主,生活奢侈腐化,荒淫残暴,酒池肉林出自《史记·殷本纪》,记载了纣王的荒淫无道,聚众作乐,C项正确;夏桀为夏朝最后一位君主,排除A项;夏启和商汤分别是是夏朝和商朝的开国君主,排除BD项。故选C项。

8.C

【详解】结合所学知识可知,西周初年,周王为了巩固政治形势,巩固疆土,根据血缘关系的远近和功劳大小,将宗亲和功臣分封到各地,授予他们管理土地和人民的权力,建立诸侯国,诸侯须向周王缴纳赋税,服从调兵,这反映了分封制的内容,C项正确;分封制的原因和目的是为稳定周初的政治形势,巩固疆土,题干示意图没有涉及,排除AB项;西周分封制的作用是加强了周天子对地方的统治,开发了边远地区,题干示意图没有涉及,排除D项。故选C项。

9.B

【详解】格局题干表格中“甲骨文”“司母戊鼎”等信息结合所学可知,甲骨文是中国商周时期刻写在龟甲和牛、羊等兽骨上的文字,甲骨文是中国已发现的古代文字中年代最早、体系较为完整的文字,对中国文字的形成与发展有深远的影响;商朝时期的青铜器不仅种类丰富,数量众多,而且制作工艺高超,商朝时期铸造的司母戊鼎是迄今世界上出土的最重的青铜器,因此表格中甲骨文和青铜器都是我国商朝时期的文化成就,B项正确;据迄今考古发现的甲骨文最早出现于商朝,夏朝时期还没有甲骨文,排除A项;商代后期和西周时期人们把字铸刻在青铜器上,这就形成了金文,又叫钟鼎文,排除C项;春秋时期的文字主要从西周文字发展而来,晚于商朝的甲骨文,排除D项。故选B项。

10.C

【详解】题干材料“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈” 大意是说真正的大丈夫,富贵奢侈的生活不能引诱他堕落,贫困卑贱的生活不能让他改变志向,强悍的武力不能使他屈服,可见强调的是做人的气节和操守,体现了做人不卑不亢,不屈不挠,C项正确;材料出自儒家孟子的思想主张,而“统治者要爱惜民力,为政以德”出自孔子的德政思想,排除A项;“互利互爱,反对不义战争”出自墨子的“兼爱”思想,排除B项;“反对奢侈生活,提倡节俭”出自墨子的“尚俭”思想,排除D项。故选C项。

11.D

【详解】根据题干可知,社会主义核心价值观中有“和谐”、“诚信”、“友善”、“法治”等内容与中国古代诸子百家的思想主张有很多相似之处,说明社会主义核心价值观来源于中国古代优秀传统文化,D项正确;社会主义核心价值观不是照搬春秋战国时期的思想,而是结合实际提出的,排除A项;社会主义核心价值观不是建设经验总结,而是价值取向,奋斗目标,排除B项;诸子百家的观点主张是古代劳动人民智慧结晶,社会主义核心价值观是根据党的十八大精神提出的,是在传统文化基础的提炼升华,排除C项。故选D项。

12.D

【详解】根据题干“孔子兴办私学,招收不同出身的学生”结合所学知识可知,孔子是我国伟大的教育家,他创办私学,打破了贵族和王室垄断教育的局面,主张“有教无类”,招收不同出身的学生,先后培养了3000弟子,促进了教育在民间的发展,因此题干内容体现了孔子的有教无类的思想,D项正确;温故知新是孔子总结的学习上的重要方法,与题干中“招收不同出身的学生不符”,排除A项;启发诱导是孔子总结的教学的基本方法,与题干中“招收不同出身的学生不符”,排除B项;因材施教是孔子总结的教学原则,与题干中“招收不同出身的学生不符”,排除C项。故选D项。

13.D

【详解】“秦王扫六合,虎视何雄哉!挥剑决浮云,诸侯尽西来。”歌颂了公元前230年到公元前221年,秦王嬴政陆续灭掉六国,建立起我国历史上第一个统一的中央集权的封建国家,D项正确;统一度量衡是秦始皇统一全国后在经济方面的巩固措施,排除A项;统一文字是秦始皇在文化方面的巩固措施,排除B项;统一货币是秦始皇在经济方面的巩固措施,排除C项。故选D项。

14.D

【详解】从题干可知,三幅图片反映了秦始皇确立中央集权制度、统一文字和货币,有助于加强经济、经济、文化管理,因此共同目的是巩固国家统一,D项正确;“促进经济发展”与统一文字无关,排除A项;“促进文化交流”与统一货币无关,排除B项;巩固皇帝权威与统一文字和统一货币无关,排除C项。故选D项。

15.C

【详解】由“伐无道,诛暴秦”可知,秦末农民起义爆发的根本原因是秦的暴政,C符合题意;自然灾害不是秦末农民起义爆发的根本原因,A不符合题意;统治者争权夺利不是秦末农民起义爆发的原因,B不符合题意;外族入侵不是秦末农民起义爆发的原因,D不符合题意。综上可排除ABD,故选择C。

16.D

【详解】结合所学可知,楚河汉界源于楚汉相争,灭秦之后刘邦、项羽进行了长达四年的楚汉之争,楚汉曾划界,鸿沟以东为汉,以西为楚,D项正确;巨鹿之战是秦末项羽与秦军的一次大战,排除A项;长平之战是战国时期秦赵之间的战争,排除B项;马陵之战交战国是魏、齐,排除C项。故选D项。

17.C

【详解】根据题干中由秦朝时田赋为“三分取其二”至西汉初汉高祖实行“什五税一”,汉文帝时田赋降到“三十税一”,说明汉初赋税减少,结合所学可知,为了巩固政权和稳定社会局势,汉高祖吸取秦朝因暴政导致速亡的教训,采取了休养生息的政策,其中为稳定民心,鼓励人民致力农业生产,汉高祖采取轻徭薄赋的政策减轻农民的赋税,相应的减免徭役和兵役,汉高祖死后,继任的汉文帝和汉景帝继续实行休养生息政策,C项正确;汉初统治者提倡勤俭治国,反对奢侈浮华,生活简朴,题干中没有体现,排除A项;重农抑商意思是重视农业发展而抑制商业的发展,题干表格只能体现统治者重视农业,不能体现抑制商业,排除B项;题干体现的是汉初统治者降低田赋,与增加田赋相矛盾,排除D项。故选C项。

18.C

【详解】根据题干“汉武帝时诸侯国封地变化示意图”结合所学知识可知,西汉初年,汉武帝采纳主父偃的“推恩”建议,下诏规定,诸侯王除以嫡长子继承王位外,可将封地再次分封给其子弟作为侯国,由皇帝制定封号,这样,侯国越来越多,诸侯王的封地和势力越来越小,因此题干中诸侯国封地越来越小,诸侯国数量越来越多的原因是汉武帝实施了“推恩令”,C项正确;汉武帝实行盐铁官营专卖使国家的财政状况有了很大改善,为汉武帝许多政策的推行奠定了经济基础,与诸侯国封地和诸侯国数量的变化无关,排除A项;休养生息是指在大动乱、大变革之后所采取的减轻人民负担,恢复生产,安定社会秩序的措施,题干中汉武帝实施的“推恩令”与休养生息无关,排除B项;“兵皆罢归家”是汉高祖刘邦实行的休养生息政策,与汉武帝无关,排除D项。故选C项。

19.D

【详解】根据所学知识可知,汉武帝在文景之治的基础上,推行了一系列加强中央集权的措施,将西汉统治推向鼎盛,为巩固中央集权,实现大一统,在政治方面,汉武帝颁布“推恩令”,加强了中央对地方的控制,进一步削弱王国势力,经济方面,汉武帝将地方的铸币权和盐铁经营权收归中央,统一铸造五铢钱,抑制了大商人牟取暴利,大大增加了中央的财政收入,思想文化方面,汉武帝接受董仲舒的建议,“罢黜百家,独尊儒术”,把儒家学说作为封建正统思想,从而加强了思想控制,军事方面,汉武帝依靠国力强盛,组建了强大的骑兵部队,开始对长期以来威胁西汉西北边境的匈奴实行大规模的反击,进一步发展和巩固了国家的统一,D项正确;ABC项的表述都比较片面,排除ABC项。故选D项。

20.D

【详解】根据图片结合所学知识可知,东汉后期,由于继位的皇帝大多年幼,不能主政,形成了外戚与宦官交替专权的局面,这种恶性循环最终动摇了东汉的统治,东汉王朝走向了衰亡,D项正确;题干图片只涉及皇帝、外戚和宦官,不能体现官僚机构膨胀臃肿,排除A项;图片信息提到的两股势力都属于中央势力,而不是地方势力,不能体现地方权利威胁中央,排除B项;题干图片反映了东汉后期宫内争权夺利的斗争,没有涉及豪强地主势力,排除C项。故选D项。

21.C

【详解】依据材料“万里驼铃万里波的浩浩丝路长歌”可知是我国古代开辟的丝绸之路,C符合题意;都江堰、长城和开通大运河不符合材料中“丝路”的信息,A、B和D不符合题意。故选C。

【点睛】解答本题的关键从材料中“里驼铃万里波的浩浩丝路长歌”可知是丝绸之路。

22.A

【详解】根据所学可知,公元前60年(汉宣帝时)为了保障丝绸之路的畅通,设立了西域都护,西域都护的设置标志着西域开始正式归属中央政权,其管辖范围包括今新疆及巴尔喀什湖以东、以南的广大地区, A项正确;西藏地区、甘肃地区和内蒙古地区与西域都护府无关,排除BCD项。故选A项。

23.C

【详解】时间轴上“公元前202年-公元220年”“司马迁编著《史记》”“佛教传入”“蔡伦改进造纸术”“张仲景写成《伤寒杂病论》”等信息反映了两汉时期的史学家、医学家及发明家的成就以及印度佛教文化传入中国的史实,结合所学可知,它们反映的主题是两汉时期的科技文化,C项正确;南北朝、魏晋时期均与时间轴“公元前202年-公元220年”显示的两汉时期不符,排除AD项;材料并未涉及两汉时期的经济发展相关内容,排除B项。故选C项。

24.B

【详解】根据题干“人民需要寻找精神上寄托,为道教的兴起提供了土壤”可知,反映的是道教兴起的背景原因,B项正确;题干反映的是道教兴起的原因,看不出过程,排除A项;根据题干“为道教的兴起提供了土壤”,反映的是道教的兴起,看不出影响,排除C项;题干反映的是道教兴起的原因,看不出方式,排除D项。故选B项。

25.A

【详解】根据所学知识可知,在东汉末年军阀混战中,曹操迎接汉献帝来许昌,控制了汉献帝,取得了“挟天子以令诸侯”的有利地位,获得政治上的主动,A项正确;维护汉献帝的权威只是手段,不是目的,排除B项;把汉献帝接到许昌,与招揽人才和发展农业无关,排除CD项。故选A项。

26.D

【详解】分析图片可知,220年曹操的儿子曹丕废掉汉献帝,自称皇帝,国号魏,定都洛阳,它主要控制北方地区;221年,刘备在成都称帝,国号汉,史称蜀,它主要控制西南地区。222年,孙权称王,国号吴,后定都建业,主要控制东南地区。266年,司马炎(晋武帝)建立西晋,都城洛阳。280年,西晋灭吴,统一了全国,所以示意图反映出统一趋势不断加强,D符合题意;ABC项概括不全面,不符合题意,故选择D。

【点睛】本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记三国两晋南北朝时期统一的相关史实。

27.D

【详解】根据敦煌莫高窟壁画可知,“胡床、椅子、方凳”原是北方少数民族的坐具,在魏晋南北朝时期引入内地,反映了当时的时代特征是民族交融,丰富了汉族人民的生活,改变了汉族席地而坐的生活习惯,D项正确;魏晋南北朝时期国家分裂,国家富强不符合史实,排除A项;隋唐时期对外开放,魏晋南北朝时期并不是,且材料属于对内民族之间的交往,而不是对外国家之间交往,不符合题意,排除B项;开发江南与题干信息无关,材料中没有涉及江南地区农业、手工业、商业的具体表现,排除C项。故选D项。

28.C

【详解】根据题干信息“圆周小数点”,结合所学知识可知,这首诗称赞的是祖冲之;因为祖冲之是我国南北朝时期杰出的数学家、天文学家,首次将“圆周率”精算到小数第七位;因此只有选项C符合题意,故选C。

29.(1)目的:为了抵抗匈奴,巩固统治。

(2)观点:不同意;

理由:秦朝北击匈奴稳固了边境,有利于巩固统治的;导致秦朝的速亡的根本原因是残暴的统治。

【详解】(1)目的:根据材料“为了维护北伐成果,又不得不征用数十万民夫修筑延绵五千余里的长城”可知为了抵抗匈奴,巩固统治。

(2)观点:根据所学知识可知,作者的观点是不恰当的,所以不同意;

理由:由所学秦朝灭亡相关知识可知,秦朝灭亡的原因是因为秦始皇及秦二世实行暴政,民众的赋税沉重,徭役繁重,刑法残酷,激起了人们的反抗,导致了秦朝的灭亡;而秦朝北击匈奴稳固了边境,有利于巩固统治的。

30.(1)历史时期:春秋战国时期。影响:给人民带来了深重的灾难;促进了民族交融;为秦汉统一奠定基础。

(2)流动方向:B。理由:北方战乱,南方社会相对安定。

(3)变化:江南地区从贫穷走向富裕(意思相近即可)。变化的原因:南方社会相对安定;北方人口南迁带来了大量劳动力,先进的生产工具和生产技术;南方自然条件优越;统治者的重视等。

【详解】(1)历史时期:依据材料一“尽管这一时期社会动荡,兼并战争不断……为秦汉统一的多民族中央集权封建国家的建立奠定了基础。”结合所学可知,秦汉统一前的动荡时期是指春秋战国时期。

影响:依据材料一“兼并战争不断,给人民生活带来深重的灾难”可得出给人民带来了深重的灾难;依据材料一“但也促进了中原各地区与周边族群的交流与交融”可得出促进了民族交融;依据材料一“为秦汉统一的多民族中央集权封建国家的建立奠定了基础。”可得出为秦汉统一奠定基础。

(2)流动方向及理由:依据材料二“西晋南北朝政权更迭示意图”结合所学可知,西晋后北方政权更替频繁,战乱多,南方相对安定,许多人为躲避战乱,逃往江南地区。所以流动方向是B由北向南;理由是北方战乱,南方社会相对安定。

(3)变化:根据材料三“无积聚而多贫”到“江南之为国盛矣……一岁或稔(一年或一次的丰收),则数郡忘饥。……丝绵布帛之饶,覆衣天下(让天下人有衣穿)”得出江南地区从贫穷走向富裕。

原因:结合所学,可从自然条件、社会状况、社会各阶层的作用等方面进行思考,如:南方社会相对安定;北方人口南迁带来了大量劳动力,先进的生产工具和生产技术;南方自然条件优越;统治者的重视等。

31.(1)标志:铁器的使用和牛耕的推广。表现:①春秋战国时期,生产工具的改进和生产技术有了显著的进步,尤其是铁农具和牛耕的使用,社会生产力迅速发展,促使封建剥削方式出现,地主和农民阶级逐渐形成;②随着地主阶级的不断发展壮大,他们为了保障自己的经济权益,要求取得政治地位,用地主阶级专政代替奴隶主贵族统治;③商鞅等一些改革家代表地主阶级的利益进行变法活动,确立封建制度,促进了社会生产力的更快发展。

(2) 理念:以农为本(或重农思想)。局面:文景之治。

(3)因素:生产工具的改进;顺应时代潮流的改革;统治者的重视。

【详解】(1)标志:依据材料一“铁器的使用和牛耕的推广同时也标志着社会生产力的显著提高”可得出铁器的使用和牛耕的推广。

生产关系变革的表现:首先明确生产关系的含义,即生产关系是指人们在物质资料的生产过程中形成的社会关系,是生产方式的社会形式,包括生产资料所有制的形式;人们在生产中的地位和相互关系;产品分配的形式等。据此概述这一时期生产关系革命的表现。可参考以下答案:①春秋战国时期,生产工具的改进和生产技术有了显著的进步,尤其是铁农具和牛耕的使用,社会生产力迅速发展,促使封建剥削方式出现,地主和农民阶级逐渐形成;②随着地主阶级的不断发展壮大,他们为了保障自己的经济权益,要求取得政治地位,用地主阶级专政代替奴隶主贵族统治,逐渐确立了封建制度;③商鞅等一些改革家代表地主阶级的利益进行变法活动,封建土地私有制在变法中确立了下来,促进了社会生产力的更快发展。

(2)理念:根据材料二“农,天下之本,其开籍者,朕亲率耕。”“农,天下之本也。黄金珠玉,饥不可食,寒不可衣……令(下令)郡国(各地)务(务必)劝农桑。”可知,汉文帝、汉景帝都提倡以农为本(或重农思想)。

盛世名称:结合所学可知,文景时期政治清明,经济发展,人民生活安定,当时的国力有了很大的增强,国家积累了大量的钱粮,库存的粮食和铜钱非常充盈,这一时期的统治局面,历史上称为“文景之治”。

(3)因素:依据材料一“铁器的使用和牛耕的推广同时也标志着社会生产力的显著提高”得出生产工具的改进促进经济发展;依据材料一“于是这一时期,各国统治者纷纷实行变法改革,井田制(公田)逐渐被封建土地私有制所取代,并在变法中确立了下来”可得出顺应时代潮流的改革促进经济发展;材料二中汉文帝、汉景帝对农业的重视促进农业的发展可得出统治者的重视。

32.历史事件或现象:商鞅舌战旧势力图、北魏帝王出御图

观点:顺应时代潮流的改革推动社会进步

论述:战国时期,为适应社会政治经济的变化,各诸侯国统治者实行变法改革,以求富国强兵,在兼并战争中取胜,公元前356年,秦孝公任用商鞅主持变法,商鞅推行一系列改革措施,使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。439年,北魏统一北方,结束了十六国以来分裂割据的局面,当时,北方各族人民长期杂居,内迁的各族在生产、生活和习俗上与汉族已无明显的区别,鲜卑拓跋部因内迁较晚,仍保持鲜卑族的习俗,要治理好广大的北方地区,困难重重,北魏孝文帝即位后,首先力排众议,494年迁都洛阳,把百余万包括鲜卑族在内的北方各族人民迁到中原,他进一步推行汉化措施,从语言、服饰、姓氏等方面进行改革,这些措施促进了民族交融,也增强了北魏的实力。

结论:我国历史上如商鞅、北魏孝文帝等改革者能顺应时代发展潮流,积极进行改革,推动了社会不断发展和进步。

【详解】根据材料给出的图片信息,结合参考示例和自身实际,选择材料图片中两个相互关联的事件,提炼一个观点,并结合所学知识加以论述,观点明确,史论结合,条理清楚即可。如:

历史事件或现象:商鞅舌战旧势力图、北魏帝王出御图

观点:顺应时代潮流的改革推动社会进步

论述:战国时期,为适应社会政治经济的变化,各诸侯国统治者实行变法改革,以求富国强兵,在兼并战争中取胜,公元前356年,秦孝公任用商鞅主持变法,商鞅推行一系列改革措施,使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。439年,北魏统一北方,结束了十六国以来分裂割据的局面,当时,北方各族人民长期杂居,内迁的各族在生产、生活和习俗上与汉族已无明显的区别,鲜卑拓跋部因内迁较晚,仍保持鲜卑族的习俗,要治理好广大的北方地区,困难重重,北魏孝文帝即位后,首先力排众议,494年迁都洛阳,把百余万包括鲜卑族在内的北方各族人民迁到中原,他进一步推行汉化措施,从语言、服饰、姓氏等方面进行改革,这些措施促进了民族交融,也增强了北魏的实力。

结论:我国历史上如商鞅、北魏孝文帝等改革者能顺应时代发展潮流,积极进行改革,推动了社会不断发展和进步。

答案第8页,共9页

答案第9页,共9页

同课章节目录