第11课元朝的统治 同步练习(含解析)2023——2024学年统编版初中历史七年级下册

文档属性

| 名称 | 第11课元朝的统治 同步练习(含解析)2023——2024学年统编版初中历史七年级下册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-02-20 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第11课元朝的统治同步练习

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题

1.“依托着元朝统一而庞大的国土,原本相隔万里的民族之间也得以日益频繁交流。”下列史实能够论证这一观点的是( )

A.行省制度 B.回族开始形成

C.玄奘西行 D.瓦舍大量出现

2.元朝在全国各地设置了10个行省,并将大都附近地区划归中书省直辖;在西藏地区设置宣慰使司都元帅府,由宣政院直接统辖,掌管西藏军民各项事务;在西域地区设置北庭都元帅府等管理军政事务。这表明元朝( )

A.地方治理因地制宜 B.边疆地区实行自治

C.民族关系平等团结 D.中央权力不断扩大

3.地方政区的设置标定行政疆域的划分,将自然、人文及历史传承熔铸其中,塑造着每个中国人的心灵故乡。历史上中央政府首次在台湾地区正式建立的行政机构是( )

A.宣慰使司都元帅府 B.安西都护府 C.北庭都元帅府 D.澎湖巡检司

4.对以下示意图理解正确的是( )

元朝

设置北庭都元帅府等机构,管理西域的军政事务 设置澎湖巡检司,中央政府首次在台湾地区正式建立行政机构 设立宣慰使司都元帅府,由宣政院直接统辖,中央政府对西藏正式行使行政管辖

A.元朝建立后开创了君主专制中央集权制度

B.元朝在西藏地区设置了行省行使行政管辖

C.元朝大规模的人口流动促进经济文化发展

D.元朝因地制宜地对边疆地区进行有效治理

5.元朝时许多信仰伊斯兰教的阿拉伯人、波斯人迁入中国,同维吾尔、蒙、汉等民族逐步融合,形成一个新民族,这个民族是( )

A.女真族 B.契丹族 C.藏族 D.回族

6.西藏自古以来是中国不可分割的一部分。元朝建立后,对西藏地区行使行政管理权。下列史实与此相关的是( )

A.设置西域都护 B.设立宣慰使司都元帅府

C.设置驻藏大臣 D.颁布《钦定藏内善后章程》29条

7.元朝是中国历史上首个大一统的少数民族王朝。它疆域辽阔,民族众多。下列历史事件发生在元朝的是( )

①建立了蒙古国 ②将西藏纳入行政版图 ③灭掉西夏政权 ④开凿了山东的会通河

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

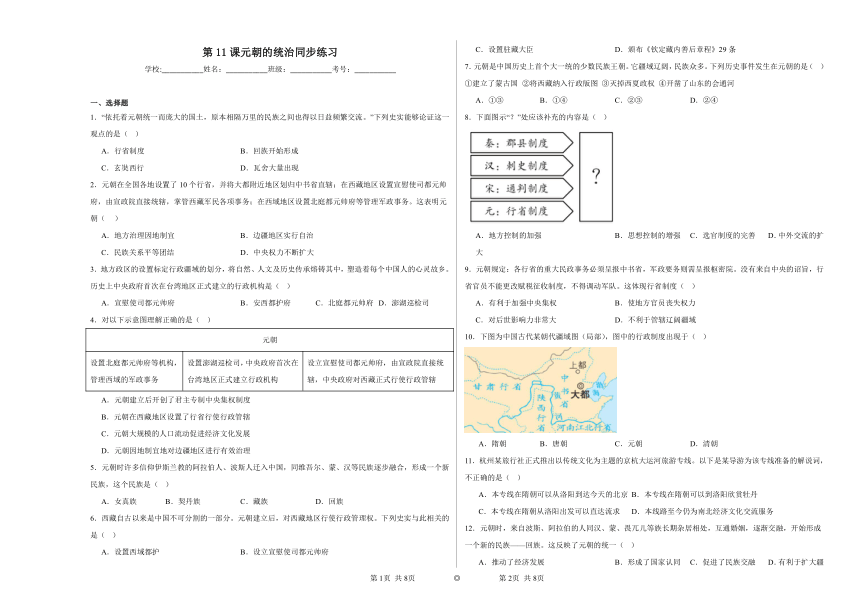

8.下面图示“?”处应该补充的内容是( )

A.地方控制的加强 B.思想控制的增强 C.选官制度的完善 D.中外交流的扩大

9.元朝规定:各行省的重大民政事务必须呈报中书省,军政要务则需呈报枢密院。没有来自中央的诏旨,行省官员不能更改赋税征收制度,不得调动军队。这体现行省制度( )

A.有利于加强中央集权 B.使地方官员丧失权力

C.对后世影响力非常大 D.不利于管辖辽阔疆域

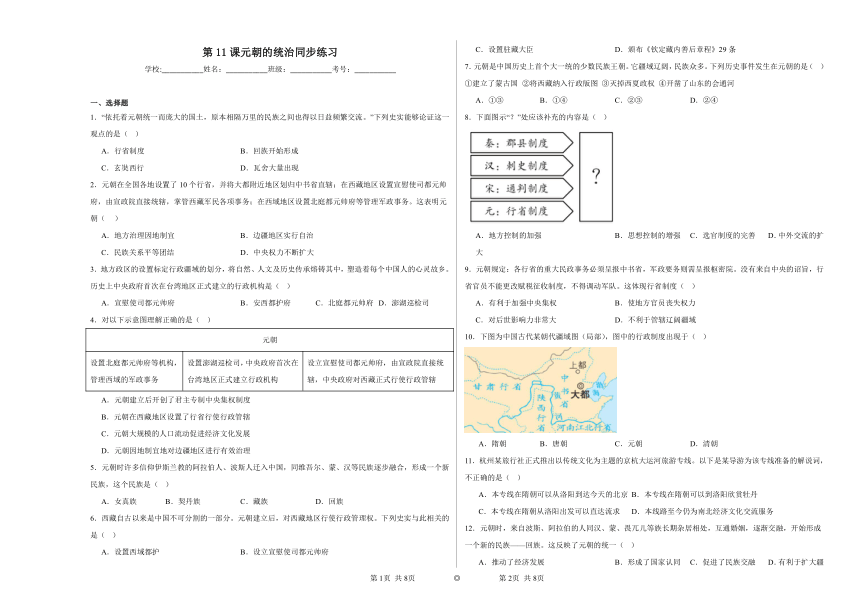

10.下图为中国古代某朝代疆域图(局部),图中的行政制度出现于( )

A.隋朝 B.唐朝 C.元朝 D.清朝

11.杭州某旅行社正式推出以传统文化为主题的京杭大运河旅游专线。以下是某导游为该专线准备的解说词,不正确的是( )

A.本专线在隋朝可以从洛阳到达今天的北京 B.本专线在隋朝可以到洛阳欣赏牡丹

C.本专线在隋朝从洛阳出发可以直达流求 D.本线路至今仍为南北经济文化交流服务

12.元朝时,来自波斯、阿拉伯的人同汉、蒙、畏兀儿等族长期杂居相处,互通婚姻,逐渐交融,开始形成一个新的民族——回族。这反映了元朝的统一( )

A.推动了经济发展 B.形成了国家认同 C.促进了民族交融 D.有利于扩大疆域

13.张帆在《元朝开启了“大中国”时代》中写道:元朝以前的历史,包括汉、唐在内,本质上属于“小中国”。到了元朝,加上此前辽金等北方少数民族政权的影响,中国才变成了“大中国”。这主要是因为( )

A.汉唐两朝的历史影响有限 B.元朝对边疆地区的管理加强

C.元朝的疆域范围空前辽阔 D.汉唐以来大一统的进程缓慢

14.西藏在元代正式纳入中国版图。下列史料能够为此提供佐证的是( )

①文成公主塑像 ②宣政院印 ③锦衣卫印 ④达赖金印

A.① B.② C.③ D.④

15.民族关系是社会安定团结的基础,民族和平交融是中国历史发展的主流。以下史实符合这一主流的是( )

①孝文帝实行汉化政策 ②文成公主与松赞干布联姻

③金与北宋联合灭辽 ④元朝设立宣政院

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①③④

16.忽必烈的改制顺应了蒙古游牧民族封建化进程加快的趋势,在征服中原后接受了发展程度较高的中原汉族为主体的农业封建文明。其统治特点包括( )

①推行汉法 ②仁政治国 ③施行暴政 ④反对嗜杀

A.①②④ B.①②③④ C.②③④ D.①②③

17.元朝时期,政府在全国各地建设大量的驿站,随处可见的驿站,加强了地区之间的联系。元代还开凿了大运河,促进了南北之间经济文化的交流。这反映了元朝时期( )

A.人工运河修建技术领先世界 B.陆路运输成为主要交通形式

C.交通建设促进了国家的统一 D.经济重心南移已经顺利完成

18.元朝建立后,对□地区行使行政管理权,在这一地区设立宣慰使司都元帅府,由宣政院直接统辖。朝廷还在当地设置地方机构,任命官员征收赋税,屯驻军队,实行充分和有效的管理。□应是( )

A.新疆 B.台湾 C.云南 D.西藏

19.《元史·地理志》记载:“盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边,唐所谓羁縻之州(在边疆设立的由当地少数民族首领担任长官的州)往往在是,今皆赋役之,比于内地(和内地一样管理)。”材料旨在说明元朝( )

A.对边疆赋役征收水平高 B.中央对边疆的管辖加强

C.内地与边疆的联系密切 D.疆域是历史上最辽阔的

20.诗歌也能向我们讲述历史的沧桑和社会变迁。 下列诗句能反映民族交融的是( )

A.羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关 B.胡人有妇解汉音,汉女亦解调胡琴

C.但使龙城飞将在,不教胡马度阴山 D.南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中

二、综合题

21.中国古代社会始终处于不断的发展演变之中,统治制度是不断完善,体现了古代政治家的智慧。阅读下列材料,回答问题。

材料一:隋唐时重新建立起大一统的帝国并且使之更为完善,接下来100年间的和平与繁荣使唐朝国力大大超过了汉朝,同时制度和文化也取得了突破性进展,而这一进展反过来又推动了国家的全面发展。

——费正清《中国:传统与变迁》

材料二:宋太祖问:“天下自唐李以来,数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂炭,其故何也?”宰相赵普回答:“此非他故,节镇太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

——《续资治通鉴》

材料三:(他)进入中原,建立元朝,为加强对地方的控制,以中书省分驻地方以便直接处理政务。这是秦汉以来郡县制的一大发展,是我国省制的开端,在我国行政区划和地方政治制度史上占有很重要的地位。同时,在东北、西北、东南、西南等地区设置相应的管理机构,加强了对这些地区的统治。

——《中国政治制度史》

(1)根据材料一并结合所学知识,唐朝在制度和文化方面分别取得了哪些“突破性进展”?

(2)根据材料二并结合所学知识,宋初统治者想解决前朝留下来的什么问题?举出两项宋太祖为了削夺地方权力的措施?

(3)据材料三并结合所学知识回答,“他”是指的谁?为加强对地方的控制,元朝创立了什么制度?为有效的管辖西南的西藏,元朝在中央设置的行政机构名称是什么?

22.阅读下列材料:

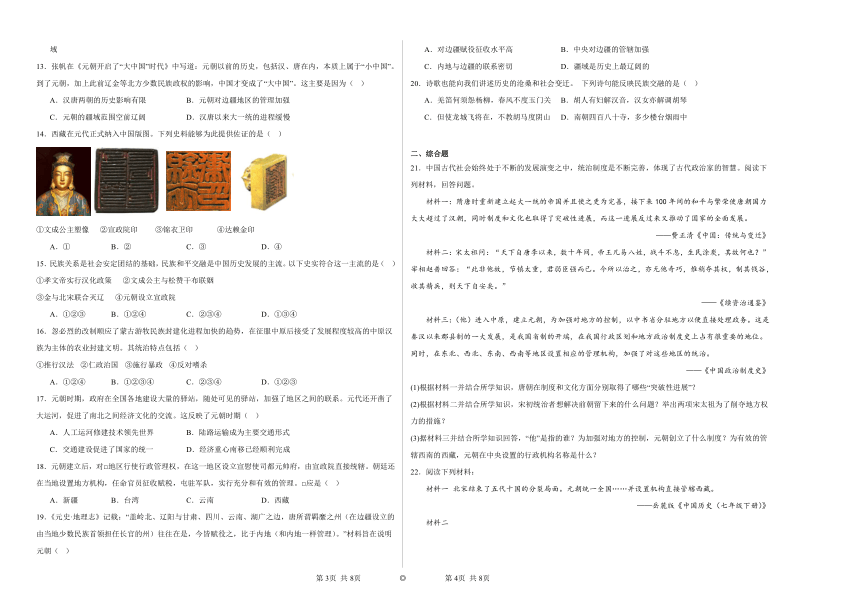

材料一 北宋结束了五代十国的分裂局面。元朝统一全国……并设置机构直接管辖西藏。

——岳麓版《中国历史(七年级下册)》

材料二

图一 秦朝疆域图 图二 元朝疆域图

(1)据材料一和所学知识指出,北宋实行什么政策 北宋统一后是如何强化中央集权

(2)比较材料二中两图,指出图二疆域有何特点 为此元朝政府采取什么重大措施来加强管理 请指出元朝的历史地位

(3)观察材料二中的图二并结合所学知识,指出元朝政府是如何加强对西藏和台湾管辖的 我们可以得到哪些认识

23.通达天下

材料一 秦灭六国后,整修和连接以往六国的道路,最终建成以咸阳为中心的全国交通干线网络,把全国各郡和重要城市连接起来。除了宽达几十米的驰道外,秦朝还在西南山区修筑“五尺道”,在今湖南、江西修筑“新道”等不同等级的道路。

——摘编自李楠《中国古代交通》等

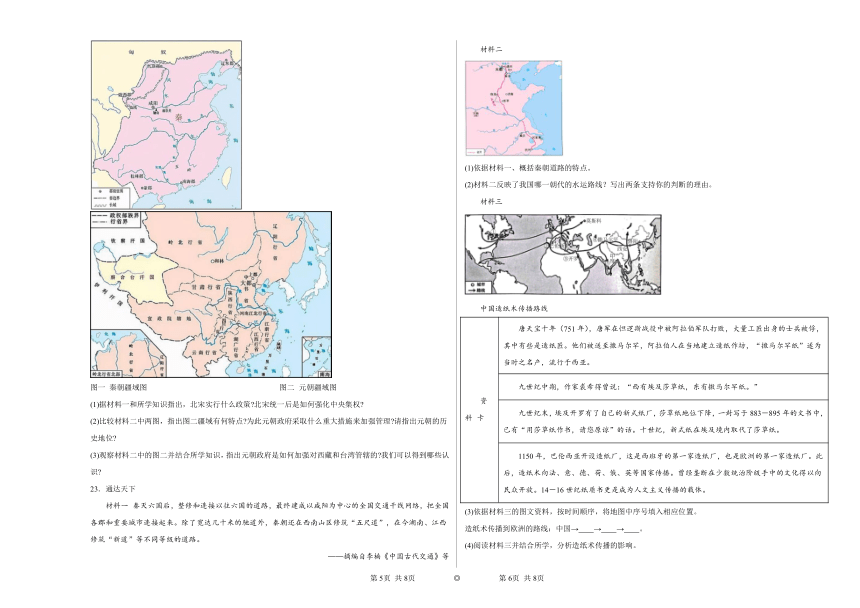

材料二

(1)依据材料一、概括秦朝道路的特点。

(2)材料二反映了我国哪一朝代的水运路线?写出两条支持你的判断的理由。

材料三

中国造纸术传播路线

资料 卡 唐天宝十年(751年),唐军在怛逻斯战役中被阿拉伯军队打败,大量工匠出身的士兵被俘,其中有些是造纸匠。他们被送至撒马尔罕,阿拉伯人在当地建立造纸作坊,“撒马尔罕纸”遂为当时之名产,流行于西亚。

九世纪中期,作家裘希得曾说:“西有埃及莎草纸,东有撒马尔罕纸。”

九世纪末,埃及开罗有了自己的新式纸厂,莎草纸地位下降,一封写于883-895年的文书中,已有“用莎草纸作书,请您原谅”的话。十世纪,新式纸在埃及境内取代了莎草纸。

1150年,巴伦西亚开设造纸厂,这是西班牙的第一家造纸厂,也是欧洲的第一家造纸厂。此后,造纸术向法、意、德、荷、俄、英等国家传播。曾经垄断在少数统治阶级手中的文化得以向民众开放。14-16世纪纸质书更是成为人文主义传播的载体。

(3)依据材料三的图文资料,按时间顺序,将地图中序号填入相应位置。

造纸术传播到欧洲的路线:中国→ → → 。

(4)阅读材料三并结合所学,分析造纸术传播的影响。

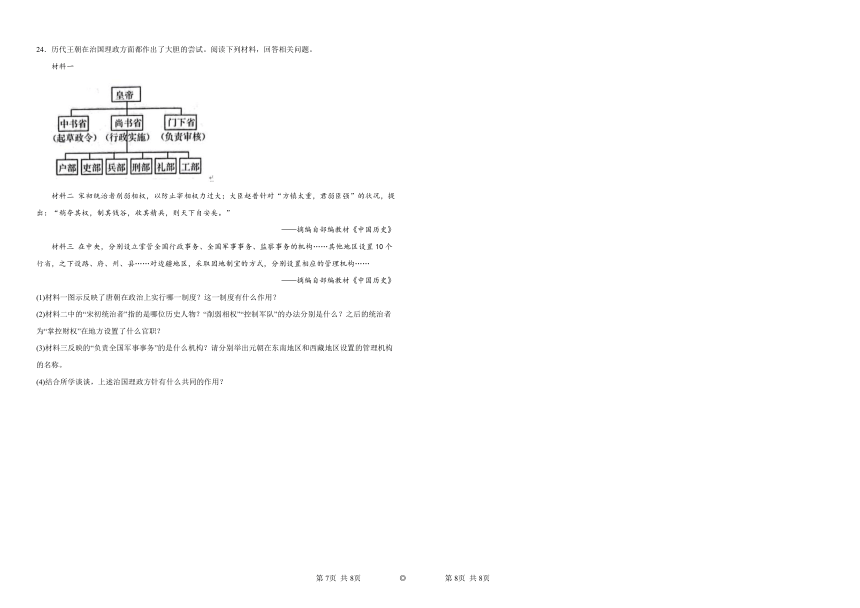

24.历代王朝在治国理政方面都作出了大胆的尝试。阅读下列材料,回答相关问题。

材料一

材料二 宋初统治者削弱相权,以防止宰相权力过大;大臣赵普针对“方镇太重,君弱臣强”的状况,提出:“稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

——摘编自部编教材《中国历史》

材料三 在中央,分别设立掌管全国行政事务、全国军事事务、监察事务的机构……其他地区设置10个行省,之下设路、府、州、县……对边疆地区,采取因地制宜的方式,分别设置相应的管理机构……

——摘编自部编教材《中国历史》

(1)材料一图示反映了唐朝在政治上实行哪一制度?这一制度有什么作用?

(2)材料二中的“宋初统治者”指的是哪位历史人物?“削弱相权”“控制军队”的办法分别是什么?之后的统治者为“掌控财权”在地方设置了什么官职?

(3)材料三反映的“负责全国军事事务”的是什么机构?请分别举出元朝在东南地区和西藏地区设置的管理机构的名称。

(4)结合所学谈谈,上述治国理政方针有什么共同的作用?

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.B

【详解】根据题干材料“依托着元朝统一而庞大的国土,原本相隔万里的民族之间也得以日益频繁交流。”可知,唐朝以来,不少来自波斯、阿拉伯的人,同汉、蒙、畏兀儿等族,长期杂居相处,互通婚姻,逐渐交融,元朝开始形成一个新的民族——回族,B项正确;行省制度是元朝实行的地方行政制度,排除A项;玄奘西行发生在唐太宗时期,排除C项;瓦舍大量出现是宋代丰富的市民生活的反映,排除D项。故选B项。

2.A

【详解】根据题干信息可以看出,元朝在一些地方设置了行省,在西藏和西域则设置了相应的机构,专门治理这些地区。由此可知,元朝针对不同的地方设置了不同的管理机构,即元朝对地方治理采取因地制宜的方式,A项正确;材料体现的是元朝对边疆地区的有效治理(管辖),而不是实施边疆地区自治,排除B项;材料没有涉及民族间的关系,排除C项;题干材料体现的是元朝对地方的管理,没有体现中央权力不断扩大,排除D项。故选A项。

3.D

【详解】根据所学可知,元朝设置澎湖巡检司管理台湾,这是中央政府首次在台湾地区正式建立的行政机构,D项正确;宣慰使司都元帅府是元朝设置的地方官署名,为设于沿海及边疆地区的军政机关,承行中书省或宣政院之命统辖区军民之务,排除A项;安西都护府设置在西域,排除B项;北庭都元帅府是唐朝时期设立管理边疆军事的,排除C项。故选D项。

4.D

【详解】根据材料“设置北庭都元帅府等机构,管理西域的军政事务”“设置澎湖巡检司,中央政府首次在台湾地区正式建立行政机构”“设立宣慰使司都元帅府,由宣政院直接统辖,中央政府对西藏正式行使行政管辖”可知,反映了元朝在西域、台湾、西藏三处边疆地区设置管理机构来进行管辖治理,D项正确;秦朝开创了君主专制中央集权制度,排除A项;元朝在西藏地区设置宣慰使司都元帅府,由宣政院直接统辖,没有设置行省,排除B项;材料中没有涉及大规模的人口流动的史实,排除C项。故选D项。

5.D

【详解】根据题干材料“元朝时许多信仰伊斯兰教的阿拉伯人、波斯人迁入中国,同维吾尔、蒙、汉等民族逐步融合,形成一个新民族”和所学可知,唐朝以来,有不少信仰伊斯兰教的波斯人、阿拉伯人在我国一些地方定居,元朝时又有大批迁入中国,他们同汉、蒙、畏兀儿等各族长期杂居通婚,到元朝时逐渐形成一个新的民族——回族。元朝境内大规模的人口流动,促进了各族经济、文化的发展与融合,D项正确;女真族在汉代已经形成,排除A项;契丹族在魏晋南北朝时期已经形成,排除B项;藏族是中国及南亚最古老的民族之一,7世纪初期吐蕃建政之后,吐蕃与唐朝的接触日益频繁,排除C项。故选D项。

6.B

【详解】根据题干“元朝建立后,对西藏地区行使行政管理权。”结合所学可知,元朝设置宣慰使司都元帅府加强了对西藏的有效管辖,B项正确;西汉时设置西域都护加强对西域的管理,排除A项;清朝设置驻藏大臣管理西藏事务,排除C项;《钦定藏内善后章程》,又称《钦定藏内善后章程二十九条》和《新订西藏章程二十九条》,是清朝治理西藏的重要依据,排除D项。故选B项。

7.D

【详解】建立蒙古国的是成吉思汗,发生在元朝建立之前;元朝时加强对西藏的管辖,将西藏正式纳入行政版图;灭掉西夏政权的是蒙古;山东会通河的开通是在元世祖时。故上述历史事件发生在元朝的有②④,①③错误,D项正确,排除ABC项。故选D项。

8.A

【详解】根据题干“郡县制度、刺史制度、通判制度、行省制度”结合所学可知,这些制度分别是秦、汉、宋、元时对地方的管理制度,都起到了加强对地方管理的作用,A项正确;题干反映的是对地方的管理制度,体现不出对思想控制,排除B项;题干反映的是对地方的管理制度,而选官制度主要经历了世卿世禄制、军功爵制、察举制、九品中正制和科举制,排除C项;题干反映的是对地方的管理制度,没有涉及中外交流的内容,排除D项。故选A项。

9.A

【详解】根据所学知识,由材料“没有来自中央的诏旨,行省官员不能更改赋税征收制度,不得调动军队”可知,这体现出,行省在执行中央的意旨,这说明,行省制度有利于加强中央集权,A项正确;地方官员在服从中央的前提下有权力,排除B项;材料体现的是行省和中央的关系,不是说行省对后世的影响,排除C项;行省有利于管辖辽阔疆域,排除D项。故选A项。

10.C

【详解】题干疆域图中有甘肃行省、陕西行省,中书省等,都城是大都,结合所学可知,这是元朝的都城大都和元朝的行省制度,C项正确;隋唐都城长安,没有行省制度,排除AB项;清朝的都城京师所在地区为直隶省,元朝的都城大都所在地区为中书省,排除D项。故选C项。

11.C

【详解】本题为逆向选择题,根据所学可知,流求是今天的台湾,大运河无法直接到流求,解说词不正确,C项符合题意,选择C项;隋朝大运河以洛阳为北抵涿郡,也就是今天的北京,解说词正确,A项不符合题意,排除A项;隋朝大运河以洛阳为中心,解说词正确,B项不符合题意,排除B项;京杭大运河至今仍为南北经济文化交流服务,解说词正确,D项不符合题意,排除D项。故选C项。

12.C

【详解】根据所学可知元朝时,来自波斯、阿拉伯的人同汉、蒙、畏兀儿等族长期杂居相处,互通婚姻,逐渐交融,开始形成一个新的民族回族。这反映了元朝的统一促进了民族交融,C项正确;材料是元朝的民族融合,没有涉及经济问题,排除A项;形成了国家认同从材料看不出,排除B项;民族交融与疆域扩大无关,排除D项。故选C项。

13.C

【详解】根据材料“元朝以前的历史,包括汉、唐在内,本质上属于‘小中国’。到了元朝,加上此前辽金等北方少数民族政权的影响,中国才变成了‘大中国’”可知,元朝的疆域比汉唐的疆域大得多,元朝的疆域范围空前辽阔,所以是“大中国”,C项正确;汉唐两朝的历史影响海内外,排除A项;汉唐时期对边疆的管理也非常强,排除B项;汉唐以来大一统的进程并不缓慢,排除D项。故选C项。

14.B

【详解】根据题干“西藏在元代正式纳入中国版图”和所学知识可知,元朝时期为管理西藏地区设置了宣政院来专门负责西藏事务,②正确,B项正确;文成公主入藏发生在唐朝时期,①错误,排除A项;锦衣卫是明朝时期设立的特务机构,③错误,排除C项;清朝顺治时期,为管理西藏册封西藏宗教首领为达赖喇嘛,④错误,排除D项。故选B项。

15.B

【详解】根据所学可知,①孝文帝实行汉化政策属于民族交融; ②文成公主与松赞干布联姻属于唐与吐蕃的和亲,是民族友好的表现;④元朝设立宣政院,掌管全国佛教事务和吐蕃、藏区军政事务,符合题意。故①②④符合题意,B项正确;③金与北宋联合灭辽是民族之间的战争,与题意不符,排除带有③的选项,排除ACD项。故选B项。

16.A

【详解】根据所学知识可知,元朝为了顺应发展,在征服中原后进行不断的汉化,忽必烈采用了推行汉法、效仿儒家仁政治国、反对嗜杀的政策,推动了蒙古游牧民族封建化进程逐渐加快,①②④符合其统治特点,A项正确;③施行暴政这一政策是忽必烈没有做的,所以③不符合题意,排除B、C、D项。故选A项。

17.C

【详解】根据材料可知,元朝建立了遍布全国的驿站体系,重新开凿大运河,这有利于加强地区之间的联系,促进多民族国家的统一,C项正确;材料未将元朝人工运河修建技术与世界各国进行对比,不能得出“领先世界”的结论,排除A项;材料不能说明陆路运输是主要交通形式,排除B项;经济重心完成南移是在南宋,材料涉及全国各地,不能体现南方经济的发展,排除D项。故选C项。

18.D

【详解】根据所学可知,元朝建立后,对西藏地区行使行政管理权,在这一地区设立宣慰使司都元帅府,由宣政院直接统辖。朝廷还在当地设置地方机构,任命官员征收赋税,屯驻军队,实行充分和有效的管理,从此,西藏归属中央政府,D项正确;在新疆设立北庭都元帅府,在台湾设立澎湖巡检司,在云南设立云南行省,排除ABC项。故选D项。

19.B

【详解】根据“‘盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边,唐所谓羁縻之州(在边疆设立的由当地少数民族首领担任长官的州)往往在是,今皆赋役之,比于内地(和内地一样管理)’”可得出元朝一改唐朝时期实行的羁縻制度,而实行行省制,对边疆地区同样征税,加强了对边疆的管理,B项正确;材料没有体现征税高,排除A项;题干不能体现内地与边疆的联系密切,排除C项;元朝疆域是历史上最辽阔的与题干主旨无关,排除D项。故选B项。

20.B

【详解】结合所学可知,“胡人有妇解汉音,汉女亦解调胡琴”反映了少数民族文化与汉族文化的交流沟通信息,体现了民族交往不断发展的特点,B项正确;“羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关”描写了边塞凉州雄伟壮阔又荒凉寂寞的景象,排除A项;“但使龙城飞将在,不教胡马度阴山”表现了诗人希望起任良将,早日平息边塞战事,使人民过着安定的生活,排除C项;“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”反映的是佛教的传播,排除D项。故选B项。

21.(1)“突破性进展”:制度上,进一步发展和完善科举制、三省六部制;文化上,唐诗繁荣。

(2)问题:藩镇割据问题;措施:设置通判;设转运使。

(3)人物:忽必烈;制度:行省制度;机构:宣政院。

【详解】(1)“突破性进展”:根据材料一并结合所学知识可知,唐朝时期国家统一,并且制度和文化也取得了突破性进展,主要是指在制度上完善了三省六部制和科举制,科举制在唐太宗时扩大规模,进士科成为主要考试科目,到武则天时出现殿试和武举;文化上:结合所学知识可知,到了唐玄宗时诗赋成为进士科考试的主要内容,推动了诗歌的繁荣,唐朝成为我国诗歌发展的黄金时代,这是唐朝时期文化上的突破。“突破性进展”:制度上,进一步发展和完善科举制、三省六部制;文化上,唐诗繁荣。

(2)问题:根据材料二“节镇太重,君弱臣强而已”可知,赵普认为,唐末以后,战斗不断的原因是藩镇割据和地方势力过大,中央权力薄弱。宋初统治者想解决前朝留下来的是藩镇割据问题。措施:结合所学知识可知,宋太在各州府设置通判,以分知州的权力。宋太祖还下令取消节度使收税的权力,除各州留一部分用作地方的必要支出外,其余一切税收由中央掌控。后来又陆续在地方设置转运使,把地方财赋收归中央。措施:设置通判;设转运使。

(3)人物:根据材料三“建立元朝”可知,他是忽必烈;制度:根据材料三“为加强对地方的控制,以中书省分驻地方以便直接处理政务。这是秦汉以来郡县制的一大发展,是我国省制的开端”可知,创立行省制度;机构:结合所学知识可知,元朝建立后,对西藏地区行使行政管理权,在这一地区设立宣慰使司都元帅府,由宣政院直接统辖,掌管西藏的军民各项事务。元朝在中央设置的行政机构是宣政院。

22.(1)政策:重文轻武。 措施:军事方面,解除禁军将领的兵权;在中央,削弱宰相权力,设多重机构,分割宰相的军政、财政大权;在地方各州设置通判监督知州,互相牵制,加强中央对地方的控制,同时设转运使,各地赋税收入除少部分留作地方开支外,全部运交中央,从而消除地方割据的经济基础。

(2)特点:空前辽阔。措施:实行行省制度。地位:是中国历史上首次由少数民族建立的大一统王朝,元政府建立了行省制度。它是秦以来郡县制的一大发展,有利于统一多民族国家的巩固,对明清及后来政治制度影响深远。

(3)措施:西藏:设立宣政院;台湾:设澎湖巡检司。认识:西藏和台湾自古以来,就是中国领土不可分割的一部分,我们要维护祖国统一。

【详解】(1)政策:根据材料一,结合所学北宋加强中央集权的措施相关知识可知,为防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现,宋太祖有意重用文臣掌握军政大权。后继的宋太宗继续采取抑制武将、提升文官地位的政策,使文臣统兵的格局逐渐形成。可知北宋实行重文轻武政策。

措施:结合所学知识可知,北宋统一后,为强化中央集权,军事方面,解除禁军将领的兵权;在中央,削弱宰相权力,设多重机构,分割宰相的军政、财政大权;在地方各州设置通判监督知州,互相牵制,加强中央对地方的控制,同时设转运使,各地赋税收入除少部分留作地方开支外,全部运交中央,从而消除地方割据的经济基础。

(2)特点:根据材料二中两图“图一秦朝疆域图”,“图二元朝疆域图”,结合所学知识可知,元朝前期,我国疆域空前辽阔。因此图二疆域特点:空前辽阔。

措施与地位:结合所学知识可知,为了加强对全国的统治,元朝政府实行行省制度。元世祖在中央设中书省,地方设行省,简称省,我国省级行政区的设立始于元朝。元朝政府采取措施是实行行省制度。元朝的建立,是中国历史上首次由少数民族建立的大一统王朝,元政府建立了行省制度。它是秦以来郡县制的一大发展,有利于统一多民族国家的巩固,对明清及后来政治制度影响深远。

(3)措施:根据材料二中的图二,结合所学知识可知,为了加强对西藏的管辖,元朝在中央设置宣政院,负责管理西藏地区的行政事务,西藏成为元朝正式的行政区。为了加强对琉球(台湾)的管辖,元朝设置了澎湖巡检司。

认识:结合所学知识可知,我们可以得到的认识,西藏和台湾自古以来,就是中国领土不可分割的一部分,我们要维护祖国统一。

23.(1)特点:中心向外辐射;四通八达,连接成网;道路宽直坚实。

(2)朝代:元朝;理由:都城是大都;行省制度:中书省、江南江北行省、江浙行省等。

(3) ④ ② ①

(4)影响:造纸术的对外传播,打破了统治阶级对教育的垄断,促进了文化的交流和教育的普及,深刻地影响了世界文明的发展进程,造纸术的发明是中华民族对世界文明的伟大贡献。

【详解】(1)特点:根据材料一“ 秦灭六国后,整修和连接以往六国的道路,最终建成以咸阳为中心的全国交通干线网络,把全国各郡和重要城市连接起来。”可知秦朝的道路以咸阳为中心向外辐射;道路四通八达,把全国各郡和重要城市连接成网;根据材料一“ 除了宽达几十米的驰道外,秦朝还在西南山区修筑‘五尺道’,在今湖南、江西修筑‘新道’等不同等级的道路。”可知秦朝的道路宽直坚实。

(2)朝代:根据材料二和所学可知,材料二反映了我国元朝的水运路线;理由:根据材料二和所学可知,元朝的都城是大都;元朝实行行省制度,有直属中央的中书省,其他地区还设置了江南江北行省、江浙行省等。

(3)路线:依据材料三的图文资料和所学可知,751年,被俘的唐军送至撒马尔罕造纸,“撒马尔罕纸”遂为当时之名产,流行于西亚;1150年,巴伦西亚开设造纸厂,这是西班牙的第一家造纸厂,也是欧洲的第一家造纸厂。故造纸术传播到欧洲的路线:中国→④→②→①。

(4)影响:根据材料三“曾经垄断在少数统治阶级手中的文化得以向民众开放。”可知,造纸术的对外传播,打破了统治阶级对教育的垄断;根据材料三“西有埃及莎草纸,东有撒马尔罕纸。”、“造纸术向法、意、德、荷、俄、英等国家传播。”“14-16世纪纸质书更是成为人文主义传播的载体。”可知,造纸术的对外传播,促进了文化的交流和教育的普及,深刻地影响了世界文明的发展进程;造纸术的发明是中华民族对世界文明的伟大贡献。

24.(1)三省六部制;明确了中央机构及决策程序,加强了中央集权。

(2)宋太祖;分化事权,解除禁军将领的兵权;转运使。

(3)枢密院;澎湖巡检司;宣政院。

(4)加强了中央集权,巩固了统治。

【详解】(1)制度及作用:由图中所示内容,结合所学知识可知,贞观时期推行了一系列革新的措施,在政治上,进一步完善三省六部制,明确中央机构的职权及决策程序。

(2)历史人物:根据所学知识可知,960年,后周大将赵匡胤在陈桥驿发动兵变,夺取政权,改国号为宋,赵匡胤就是宋太祖;办法:根据所学知识可知,在中央,宋太祖为防止宰相权力过大,采取分化事权的办法,削弱相权;宋太祖深知唐末以来武将专权的积弊,首先解除禁军高级将领的兵权,牢牢地控制了军队;官职:根据所学知识可知,在地方,宋太祖后来陆续在地方设置转运使,把地方财赋收归中央。

(3)机构:根据所学知识可知,元朝建立后,忽必烈逐步确立了君主专制的中央集权制度,在中央,设枢密院负责全国的军事事务,调度全国的军队;名称:根据所学知识可知,在东南地区,元朝在澎湖岛设置了澎湖巡检司,负责管辖澎湖和琉球,这是历史上中央政府首次在台湾地区正式建立的行政机构;元朝建立后,对西藏地区行使行政管理权,由宣政院直接统辖,掌管西藏的军民各项事务。

(4)作用:本题可以从治国理政方针对国家治理所产生的影响等角度进行作答,如加强了中央集权,巩固了统治。

【点睛】

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题

1.“依托着元朝统一而庞大的国土,原本相隔万里的民族之间也得以日益频繁交流。”下列史实能够论证这一观点的是( )

A.行省制度 B.回族开始形成

C.玄奘西行 D.瓦舍大量出现

2.元朝在全国各地设置了10个行省,并将大都附近地区划归中书省直辖;在西藏地区设置宣慰使司都元帅府,由宣政院直接统辖,掌管西藏军民各项事务;在西域地区设置北庭都元帅府等管理军政事务。这表明元朝( )

A.地方治理因地制宜 B.边疆地区实行自治

C.民族关系平等团结 D.中央权力不断扩大

3.地方政区的设置标定行政疆域的划分,将自然、人文及历史传承熔铸其中,塑造着每个中国人的心灵故乡。历史上中央政府首次在台湾地区正式建立的行政机构是( )

A.宣慰使司都元帅府 B.安西都护府 C.北庭都元帅府 D.澎湖巡检司

4.对以下示意图理解正确的是( )

元朝

设置北庭都元帅府等机构,管理西域的军政事务 设置澎湖巡检司,中央政府首次在台湾地区正式建立行政机构 设立宣慰使司都元帅府,由宣政院直接统辖,中央政府对西藏正式行使行政管辖

A.元朝建立后开创了君主专制中央集权制度

B.元朝在西藏地区设置了行省行使行政管辖

C.元朝大规模的人口流动促进经济文化发展

D.元朝因地制宜地对边疆地区进行有效治理

5.元朝时许多信仰伊斯兰教的阿拉伯人、波斯人迁入中国,同维吾尔、蒙、汉等民族逐步融合,形成一个新民族,这个民族是( )

A.女真族 B.契丹族 C.藏族 D.回族

6.西藏自古以来是中国不可分割的一部分。元朝建立后,对西藏地区行使行政管理权。下列史实与此相关的是( )

A.设置西域都护 B.设立宣慰使司都元帅府

C.设置驻藏大臣 D.颁布《钦定藏内善后章程》29条

7.元朝是中国历史上首个大一统的少数民族王朝。它疆域辽阔,民族众多。下列历史事件发生在元朝的是( )

①建立了蒙古国 ②将西藏纳入行政版图 ③灭掉西夏政权 ④开凿了山东的会通河

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

8.下面图示“?”处应该补充的内容是( )

A.地方控制的加强 B.思想控制的增强 C.选官制度的完善 D.中外交流的扩大

9.元朝规定:各行省的重大民政事务必须呈报中书省,军政要务则需呈报枢密院。没有来自中央的诏旨,行省官员不能更改赋税征收制度,不得调动军队。这体现行省制度( )

A.有利于加强中央集权 B.使地方官员丧失权力

C.对后世影响力非常大 D.不利于管辖辽阔疆域

10.下图为中国古代某朝代疆域图(局部),图中的行政制度出现于( )

A.隋朝 B.唐朝 C.元朝 D.清朝

11.杭州某旅行社正式推出以传统文化为主题的京杭大运河旅游专线。以下是某导游为该专线准备的解说词,不正确的是( )

A.本专线在隋朝可以从洛阳到达今天的北京 B.本专线在隋朝可以到洛阳欣赏牡丹

C.本专线在隋朝从洛阳出发可以直达流求 D.本线路至今仍为南北经济文化交流服务

12.元朝时,来自波斯、阿拉伯的人同汉、蒙、畏兀儿等族长期杂居相处,互通婚姻,逐渐交融,开始形成一个新的民族——回族。这反映了元朝的统一( )

A.推动了经济发展 B.形成了国家认同 C.促进了民族交融 D.有利于扩大疆域

13.张帆在《元朝开启了“大中国”时代》中写道:元朝以前的历史,包括汉、唐在内,本质上属于“小中国”。到了元朝,加上此前辽金等北方少数民族政权的影响,中国才变成了“大中国”。这主要是因为( )

A.汉唐两朝的历史影响有限 B.元朝对边疆地区的管理加强

C.元朝的疆域范围空前辽阔 D.汉唐以来大一统的进程缓慢

14.西藏在元代正式纳入中国版图。下列史料能够为此提供佐证的是( )

①文成公主塑像 ②宣政院印 ③锦衣卫印 ④达赖金印

A.① B.② C.③ D.④

15.民族关系是社会安定团结的基础,民族和平交融是中国历史发展的主流。以下史实符合这一主流的是( )

①孝文帝实行汉化政策 ②文成公主与松赞干布联姻

③金与北宋联合灭辽 ④元朝设立宣政院

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①③④

16.忽必烈的改制顺应了蒙古游牧民族封建化进程加快的趋势,在征服中原后接受了发展程度较高的中原汉族为主体的农业封建文明。其统治特点包括( )

①推行汉法 ②仁政治国 ③施行暴政 ④反对嗜杀

A.①②④ B.①②③④ C.②③④ D.①②③

17.元朝时期,政府在全国各地建设大量的驿站,随处可见的驿站,加强了地区之间的联系。元代还开凿了大运河,促进了南北之间经济文化的交流。这反映了元朝时期( )

A.人工运河修建技术领先世界 B.陆路运输成为主要交通形式

C.交通建设促进了国家的统一 D.经济重心南移已经顺利完成

18.元朝建立后,对□地区行使行政管理权,在这一地区设立宣慰使司都元帅府,由宣政院直接统辖。朝廷还在当地设置地方机构,任命官员征收赋税,屯驻军队,实行充分和有效的管理。□应是( )

A.新疆 B.台湾 C.云南 D.西藏

19.《元史·地理志》记载:“盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边,唐所谓羁縻之州(在边疆设立的由当地少数民族首领担任长官的州)往往在是,今皆赋役之,比于内地(和内地一样管理)。”材料旨在说明元朝( )

A.对边疆赋役征收水平高 B.中央对边疆的管辖加强

C.内地与边疆的联系密切 D.疆域是历史上最辽阔的

20.诗歌也能向我们讲述历史的沧桑和社会变迁。 下列诗句能反映民族交融的是( )

A.羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关 B.胡人有妇解汉音,汉女亦解调胡琴

C.但使龙城飞将在,不教胡马度阴山 D.南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中

二、综合题

21.中国古代社会始终处于不断的发展演变之中,统治制度是不断完善,体现了古代政治家的智慧。阅读下列材料,回答问题。

材料一:隋唐时重新建立起大一统的帝国并且使之更为完善,接下来100年间的和平与繁荣使唐朝国力大大超过了汉朝,同时制度和文化也取得了突破性进展,而这一进展反过来又推动了国家的全面发展。

——费正清《中国:传统与变迁》

材料二:宋太祖问:“天下自唐李以来,数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂炭,其故何也?”宰相赵普回答:“此非他故,节镇太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

——《续资治通鉴》

材料三:(他)进入中原,建立元朝,为加强对地方的控制,以中书省分驻地方以便直接处理政务。这是秦汉以来郡县制的一大发展,是我国省制的开端,在我国行政区划和地方政治制度史上占有很重要的地位。同时,在东北、西北、东南、西南等地区设置相应的管理机构,加强了对这些地区的统治。

——《中国政治制度史》

(1)根据材料一并结合所学知识,唐朝在制度和文化方面分别取得了哪些“突破性进展”?

(2)根据材料二并结合所学知识,宋初统治者想解决前朝留下来的什么问题?举出两项宋太祖为了削夺地方权力的措施?

(3)据材料三并结合所学知识回答,“他”是指的谁?为加强对地方的控制,元朝创立了什么制度?为有效的管辖西南的西藏,元朝在中央设置的行政机构名称是什么?

22.阅读下列材料:

材料一 北宋结束了五代十国的分裂局面。元朝统一全国……并设置机构直接管辖西藏。

——岳麓版《中国历史(七年级下册)》

材料二

图一 秦朝疆域图 图二 元朝疆域图

(1)据材料一和所学知识指出,北宋实行什么政策 北宋统一后是如何强化中央集权

(2)比较材料二中两图,指出图二疆域有何特点 为此元朝政府采取什么重大措施来加强管理 请指出元朝的历史地位

(3)观察材料二中的图二并结合所学知识,指出元朝政府是如何加强对西藏和台湾管辖的 我们可以得到哪些认识

23.通达天下

材料一 秦灭六国后,整修和连接以往六国的道路,最终建成以咸阳为中心的全国交通干线网络,把全国各郡和重要城市连接起来。除了宽达几十米的驰道外,秦朝还在西南山区修筑“五尺道”,在今湖南、江西修筑“新道”等不同等级的道路。

——摘编自李楠《中国古代交通》等

材料二

(1)依据材料一、概括秦朝道路的特点。

(2)材料二反映了我国哪一朝代的水运路线?写出两条支持你的判断的理由。

材料三

中国造纸术传播路线

资料 卡 唐天宝十年(751年),唐军在怛逻斯战役中被阿拉伯军队打败,大量工匠出身的士兵被俘,其中有些是造纸匠。他们被送至撒马尔罕,阿拉伯人在当地建立造纸作坊,“撒马尔罕纸”遂为当时之名产,流行于西亚。

九世纪中期,作家裘希得曾说:“西有埃及莎草纸,东有撒马尔罕纸。”

九世纪末,埃及开罗有了自己的新式纸厂,莎草纸地位下降,一封写于883-895年的文书中,已有“用莎草纸作书,请您原谅”的话。十世纪,新式纸在埃及境内取代了莎草纸。

1150年,巴伦西亚开设造纸厂,这是西班牙的第一家造纸厂,也是欧洲的第一家造纸厂。此后,造纸术向法、意、德、荷、俄、英等国家传播。曾经垄断在少数统治阶级手中的文化得以向民众开放。14-16世纪纸质书更是成为人文主义传播的载体。

(3)依据材料三的图文资料,按时间顺序,将地图中序号填入相应位置。

造纸术传播到欧洲的路线:中国→ → → 。

(4)阅读材料三并结合所学,分析造纸术传播的影响。

24.历代王朝在治国理政方面都作出了大胆的尝试。阅读下列材料,回答相关问题。

材料一

材料二 宋初统治者削弱相权,以防止宰相权力过大;大臣赵普针对“方镇太重,君弱臣强”的状况,提出:“稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

——摘编自部编教材《中国历史》

材料三 在中央,分别设立掌管全国行政事务、全国军事事务、监察事务的机构……其他地区设置10个行省,之下设路、府、州、县……对边疆地区,采取因地制宜的方式,分别设置相应的管理机构……

——摘编自部编教材《中国历史》

(1)材料一图示反映了唐朝在政治上实行哪一制度?这一制度有什么作用?

(2)材料二中的“宋初统治者”指的是哪位历史人物?“削弱相权”“控制军队”的办法分别是什么?之后的统治者为“掌控财权”在地方设置了什么官职?

(3)材料三反映的“负责全国军事事务”的是什么机构?请分别举出元朝在东南地区和西藏地区设置的管理机构的名称。

(4)结合所学谈谈,上述治国理政方针有什么共同的作用?

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.B

【详解】根据题干材料“依托着元朝统一而庞大的国土,原本相隔万里的民族之间也得以日益频繁交流。”可知,唐朝以来,不少来自波斯、阿拉伯的人,同汉、蒙、畏兀儿等族,长期杂居相处,互通婚姻,逐渐交融,元朝开始形成一个新的民族——回族,B项正确;行省制度是元朝实行的地方行政制度,排除A项;玄奘西行发生在唐太宗时期,排除C项;瓦舍大量出现是宋代丰富的市民生活的反映,排除D项。故选B项。

2.A

【详解】根据题干信息可以看出,元朝在一些地方设置了行省,在西藏和西域则设置了相应的机构,专门治理这些地区。由此可知,元朝针对不同的地方设置了不同的管理机构,即元朝对地方治理采取因地制宜的方式,A项正确;材料体现的是元朝对边疆地区的有效治理(管辖),而不是实施边疆地区自治,排除B项;材料没有涉及民族间的关系,排除C项;题干材料体现的是元朝对地方的管理,没有体现中央权力不断扩大,排除D项。故选A项。

3.D

【详解】根据所学可知,元朝设置澎湖巡检司管理台湾,这是中央政府首次在台湾地区正式建立的行政机构,D项正确;宣慰使司都元帅府是元朝设置的地方官署名,为设于沿海及边疆地区的军政机关,承行中书省或宣政院之命统辖区军民之务,排除A项;安西都护府设置在西域,排除B项;北庭都元帅府是唐朝时期设立管理边疆军事的,排除C项。故选D项。

4.D

【详解】根据材料“设置北庭都元帅府等机构,管理西域的军政事务”“设置澎湖巡检司,中央政府首次在台湾地区正式建立行政机构”“设立宣慰使司都元帅府,由宣政院直接统辖,中央政府对西藏正式行使行政管辖”可知,反映了元朝在西域、台湾、西藏三处边疆地区设置管理机构来进行管辖治理,D项正确;秦朝开创了君主专制中央集权制度,排除A项;元朝在西藏地区设置宣慰使司都元帅府,由宣政院直接统辖,没有设置行省,排除B项;材料中没有涉及大规模的人口流动的史实,排除C项。故选D项。

5.D

【详解】根据题干材料“元朝时许多信仰伊斯兰教的阿拉伯人、波斯人迁入中国,同维吾尔、蒙、汉等民族逐步融合,形成一个新民族”和所学可知,唐朝以来,有不少信仰伊斯兰教的波斯人、阿拉伯人在我国一些地方定居,元朝时又有大批迁入中国,他们同汉、蒙、畏兀儿等各族长期杂居通婚,到元朝时逐渐形成一个新的民族——回族。元朝境内大规模的人口流动,促进了各族经济、文化的发展与融合,D项正确;女真族在汉代已经形成,排除A项;契丹族在魏晋南北朝时期已经形成,排除B项;藏族是中国及南亚最古老的民族之一,7世纪初期吐蕃建政之后,吐蕃与唐朝的接触日益频繁,排除C项。故选D项。

6.B

【详解】根据题干“元朝建立后,对西藏地区行使行政管理权。”结合所学可知,元朝设置宣慰使司都元帅府加强了对西藏的有效管辖,B项正确;西汉时设置西域都护加强对西域的管理,排除A项;清朝设置驻藏大臣管理西藏事务,排除C项;《钦定藏内善后章程》,又称《钦定藏内善后章程二十九条》和《新订西藏章程二十九条》,是清朝治理西藏的重要依据,排除D项。故选B项。

7.D

【详解】建立蒙古国的是成吉思汗,发生在元朝建立之前;元朝时加强对西藏的管辖,将西藏正式纳入行政版图;灭掉西夏政权的是蒙古;山东会通河的开通是在元世祖时。故上述历史事件发生在元朝的有②④,①③错误,D项正确,排除ABC项。故选D项。

8.A

【详解】根据题干“郡县制度、刺史制度、通判制度、行省制度”结合所学可知,这些制度分别是秦、汉、宋、元时对地方的管理制度,都起到了加强对地方管理的作用,A项正确;题干反映的是对地方的管理制度,体现不出对思想控制,排除B项;题干反映的是对地方的管理制度,而选官制度主要经历了世卿世禄制、军功爵制、察举制、九品中正制和科举制,排除C项;题干反映的是对地方的管理制度,没有涉及中外交流的内容,排除D项。故选A项。

9.A

【详解】根据所学知识,由材料“没有来自中央的诏旨,行省官员不能更改赋税征收制度,不得调动军队”可知,这体现出,行省在执行中央的意旨,这说明,行省制度有利于加强中央集权,A项正确;地方官员在服从中央的前提下有权力,排除B项;材料体现的是行省和中央的关系,不是说行省对后世的影响,排除C项;行省有利于管辖辽阔疆域,排除D项。故选A项。

10.C

【详解】题干疆域图中有甘肃行省、陕西行省,中书省等,都城是大都,结合所学可知,这是元朝的都城大都和元朝的行省制度,C项正确;隋唐都城长安,没有行省制度,排除AB项;清朝的都城京师所在地区为直隶省,元朝的都城大都所在地区为中书省,排除D项。故选C项。

11.C

【详解】本题为逆向选择题,根据所学可知,流求是今天的台湾,大运河无法直接到流求,解说词不正确,C项符合题意,选择C项;隋朝大运河以洛阳为北抵涿郡,也就是今天的北京,解说词正确,A项不符合题意,排除A项;隋朝大运河以洛阳为中心,解说词正确,B项不符合题意,排除B项;京杭大运河至今仍为南北经济文化交流服务,解说词正确,D项不符合题意,排除D项。故选C项。

12.C

【详解】根据所学可知元朝时,来自波斯、阿拉伯的人同汉、蒙、畏兀儿等族长期杂居相处,互通婚姻,逐渐交融,开始形成一个新的民族回族。这反映了元朝的统一促进了民族交融,C项正确;材料是元朝的民族融合,没有涉及经济问题,排除A项;形成了国家认同从材料看不出,排除B项;民族交融与疆域扩大无关,排除D项。故选C项。

13.C

【详解】根据材料“元朝以前的历史,包括汉、唐在内,本质上属于‘小中国’。到了元朝,加上此前辽金等北方少数民族政权的影响,中国才变成了‘大中国’”可知,元朝的疆域比汉唐的疆域大得多,元朝的疆域范围空前辽阔,所以是“大中国”,C项正确;汉唐两朝的历史影响海内外,排除A项;汉唐时期对边疆的管理也非常强,排除B项;汉唐以来大一统的进程并不缓慢,排除D项。故选C项。

14.B

【详解】根据题干“西藏在元代正式纳入中国版图”和所学知识可知,元朝时期为管理西藏地区设置了宣政院来专门负责西藏事务,②正确,B项正确;文成公主入藏发生在唐朝时期,①错误,排除A项;锦衣卫是明朝时期设立的特务机构,③错误,排除C项;清朝顺治时期,为管理西藏册封西藏宗教首领为达赖喇嘛,④错误,排除D项。故选B项。

15.B

【详解】根据所学可知,①孝文帝实行汉化政策属于民族交融; ②文成公主与松赞干布联姻属于唐与吐蕃的和亲,是民族友好的表现;④元朝设立宣政院,掌管全国佛教事务和吐蕃、藏区军政事务,符合题意。故①②④符合题意,B项正确;③金与北宋联合灭辽是民族之间的战争,与题意不符,排除带有③的选项,排除ACD项。故选B项。

16.A

【详解】根据所学知识可知,元朝为了顺应发展,在征服中原后进行不断的汉化,忽必烈采用了推行汉法、效仿儒家仁政治国、反对嗜杀的政策,推动了蒙古游牧民族封建化进程逐渐加快,①②④符合其统治特点,A项正确;③施行暴政这一政策是忽必烈没有做的,所以③不符合题意,排除B、C、D项。故选A项。

17.C

【详解】根据材料可知,元朝建立了遍布全国的驿站体系,重新开凿大运河,这有利于加强地区之间的联系,促进多民族国家的统一,C项正确;材料未将元朝人工运河修建技术与世界各国进行对比,不能得出“领先世界”的结论,排除A项;材料不能说明陆路运输是主要交通形式,排除B项;经济重心完成南移是在南宋,材料涉及全国各地,不能体现南方经济的发展,排除D项。故选C项。

18.D

【详解】根据所学可知,元朝建立后,对西藏地区行使行政管理权,在这一地区设立宣慰使司都元帅府,由宣政院直接统辖。朝廷还在当地设置地方机构,任命官员征收赋税,屯驻军队,实行充分和有效的管理,从此,西藏归属中央政府,D项正确;在新疆设立北庭都元帅府,在台湾设立澎湖巡检司,在云南设立云南行省,排除ABC项。故选D项。

19.B

【详解】根据“‘盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边,唐所谓羁縻之州(在边疆设立的由当地少数民族首领担任长官的州)往往在是,今皆赋役之,比于内地(和内地一样管理)’”可得出元朝一改唐朝时期实行的羁縻制度,而实行行省制,对边疆地区同样征税,加强了对边疆的管理,B项正确;材料没有体现征税高,排除A项;题干不能体现内地与边疆的联系密切,排除C项;元朝疆域是历史上最辽阔的与题干主旨无关,排除D项。故选B项。

20.B

【详解】结合所学可知,“胡人有妇解汉音,汉女亦解调胡琴”反映了少数民族文化与汉族文化的交流沟通信息,体现了民族交往不断发展的特点,B项正确;“羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关”描写了边塞凉州雄伟壮阔又荒凉寂寞的景象,排除A项;“但使龙城飞将在,不教胡马度阴山”表现了诗人希望起任良将,早日平息边塞战事,使人民过着安定的生活,排除C项;“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”反映的是佛教的传播,排除D项。故选B项。

21.(1)“突破性进展”:制度上,进一步发展和完善科举制、三省六部制;文化上,唐诗繁荣。

(2)问题:藩镇割据问题;措施:设置通判;设转运使。

(3)人物:忽必烈;制度:行省制度;机构:宣政院。

【详解】(1)“突破性进展”:根据材料一并结合所学知识可知,唐朝时期国家统一,并且制度和文化也取得了突破性进展,主要是指在制度上完善了三省六部制和科举制,科举制在唐太宗时扩大规模,进士科成为主要考试科目,到武则天时出现殿试和武举;文化上:结合所学知识可知,到了唐玄宗时诗赋成为进士科考试的主要内容,推动了诗歌的繁荣,唐朝成为我国诗歌发展的黄金时代,这是唐朝时期文化上的突破。“突破性进展”:制度上,进一步发展和完善科举制、三省六部制;文化上,唐诗繁荣。

(2)问题:根据材料二“节镇太重,君弱臣强而已”可知,赵普认为,唐末以后,战斗不断的原因是藩镇割据和地方势力过大,中央权力薄弱。宋初统治者想解决前朝留下来的是藩镇割据问题。措施:结合所学知识可知,宋太在各州府设置通判,以分知州的权力。宋太祖还下令取消节度使收税的权力,除各州留一部分用作地方的必要支出外,其余一切税收由中央掌控。后来又陆续在地方设置转运使,把地方财赋收归中央。措施:设置通判;设转运使。

(3)人物:根据材料三“建立元朝”可知,他是忽必烈;制度:根据材料三“为加强对地方的控制,以中书省分驻地方以便直接处理政务。这是秦汉以来郡县制的一大发展,是我国省制的开端”可知,创立行省制度;机构:结合所学知识可知,元朝建立后,对西藏地区行使行政管理权,在这一地区设立宣慰使司都元帅府,由宣政院直接统辖,掌管西藏的军民各项事务。元朝在中央设置的行政机构是宣政院。

22.(1)政策:重文轻武。 措施:军事方面,解除禁军将领的兵权;在中央,削弱宰相权力,设多重机构,分割宰相的军政、财政大权;在地方各州设置通判监督知州,互相牵制,加强中央对地方的控制,同时设转运使,各地赋税收入除少部分留作地方开支外,全部运交中央,从而消除地方割据的经济基础。

(2)特点:空前辽阔。措施:实行行省制度。地位:是中国历史上首次由少数民族建立的大一统王朝,元政府建立了行省制度。它是秦以来郡县制的一大发展,有利于统一多民族国家的巩固,对明清及后来政治制度影响深远。

(3)措施:西藏:设立宣政院;台湾:设澎湖巡检司。认识:西藏和台湾自古以来,就是中国领土不可分割的一部分,我们要维护祖国统一。

【详解】(1)政策:根据材料一,结合所学北宋加强中央集权的措施相关知识可知,为防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现,宋太祖有意重用文臣掌握军政大权。后继的宋太宗继续采取抑制武将、提升文官地位的政策,使文臣统兵的格局逐渐形成。可知北宋实行重文轻武政策。

措施:结合所学知识可知,北宋统一后,为强化中央集权,军事方面,解除禁军将领的兵权;在中央,削弱宰相权力,设多重机构,分割宰相的军政、财政大权;在地方各州设置通判监督知州,互相牵制,加强中央对地方的控制,同时设转运使,各地赋税收入除少部分留作地方开支外,全部运交中央,从而消除地方割据的经济基础。

(2)特点:根据材料二中两图“图一秦朝疆域图”,“图二元朝疆域图”,结合所学知识可知,元朝前期,我国疆域空前辽阔。因此图二疆域特点:空前辽阔。

措施与地位:结合所学知识可知,为了加强对全国的统治,元朝政府实行行省制度。元世祖在中央设中书省,地方设行省,简称省,我国省级行政区的设立始于元朝。元朝政府采取措施是实行行省制度。元朝的建立,是中国历史上首次由少数民族建立的大一统王朝,元政府建立了行省制度。它是秦以来郡县制的一大发展,有利于统一多民族国家的巩固,对明清及后来政治制度影响深远。

(3)措施:根据材料二中的图二,结合所学知识可知,为了加强对西藏的管辖,元朝在中央设置宣政院,负责管理西藏地区的行政事务,西藏成为元朝正式的行政区。为了加强对琉球(台湾)的管辖,元朝设置了澎湖巡检司。

认识:结合所学知识可知,我们可以得到的认识,西藏和台湾自古以来,就是中国领土不可分割的一部分,我们要维护祖国统一。

23.(1)特点:中心向外辐射;四通八达,连接成网;道路宽直坚实。

(2)朝代:元朝;理由:都城是大都;行省制度:中书省、江南江北行省、江浙行省等。

(3) ④ ② ①

(4)影响:造纸术的对外传播,打破了统治阶级对教育的垄断,促进了文化的交流和教育的普及,深刻地影响了世界文明的发展进程,造纸术的发明是中华民族对世界文明的伟大贡献。

【详解】(1)特点:根据材料一“ 秦灭六国后,整修和连接以往六国的道路,最终建成以咸阳为中心的全国交通干线网络,把全国各郡和重要城市连接起来。”可知秦朝的道路以咸阳为中心向外辐射;道路四通八达,把全国各郡和重要城市连接成网;根据材料一“ 除了宽达几十米的驰道外,秦朝还在西南山区修筑‘五尺道’,在今湖南、江西修筑‘新道’等不同等级的道路。”可知秦朝的道路宽直坚实。

(2)朝代:根据材料二和所学可知,材料二反映了我国元朝的水运路线;理由:根据材料二和所学可知,元朝的都城是大都;元朝实行行省制度,有直属中央的中书省,其他地区还设置了江南江北行省、江浙行省等。

(3)路线:依据材料三的图文资料和所学可知,751年,被俘的唐军送至撒马尔罕造纸,“撒马尔罕纸”遂为当时之名产,流行于西亚;1150年,巴伦西亚开设造纸厂,这是西班牙的第一家造纸厂,也是欧洲的第一家造纸厂。故造纸术传播到欧洲的路线:中国→④→②→①。

(4)影响:根据材料三“曾经垄断在少数统治阶级手中的文化得以向民众开放。”可知,造纸术的对外传播,打破了统治阶级对教育的垄断;根据材料三“西有埃及莎草纸,东有撒马尔罕纸。”、“造纸术向法、意、德、荷、俄、英等国家传播。”“14-16世纪纸质书更是成为人文主义传播的载体。”可知,造纸术的对外传播,促进了文化的交流和教育的普及,深刻地影响了世界文明的发展进程;造纸术的发明是中华民族对世界文明的伟大贡献。

24.(1)三省六部制;明确了中央机构及决策程序,加强了中央集权。

(2)宋太祖;分化事权,解除禁军将领的兵权;转运使。

(3)枢密院;澎湖巡检司;宣政院。

(4)加强了中央集权,巩固了统治。

【详解】(1)制度及作用:由图中所示内容,结合所学知识可知,贞观时期推行了一系列革新的措施,在政治上,进一步完善三省六部制,明确中央机构的职权及决策程序。

(2)历史人物:根据所学知识可知,960年,后周大将赵匡胤在陈桥驿发动兵变,夺取政权,改国号为宋,赵匡胤就是宋太祖;办法:根据所学知识可知,在中央,宋太祖为防止宰相权力过大,采取分化事权的办法,削弱相权;宋太祖深知唐末以来武将专权的积弊,首先解除禁军高级将领的兵权,牢牢地控制了军队;官职:根据所学知识可知,在地方,宋太祖后来陆续在地方设置转运使,把地方财赋收归中央。

(3)机构:根据所学知识可知,元朝建立后,忽必烈逐步确立了君主专制的中央集权制度,在中央,设枢密院负责全国的军事事务,调度全国的军队;名称:根据所学知识可知,在东南地区,元朝在澎湖岛设置了澎湖巡检司,负责管辖澎湖和琉球,这是历史上中央政府首次在台湾地区正式建立的行政机构;元朝建立后,对西藏地区行使行政管理权,由宣政院直接统辖,掌管西藏的军民各项事务。

(4)作用:本题可以从治国理政方针对国家治理所产生的影响等角度进行作答,如加强了中央集权,巩固了统治。

【点睛】

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源