统编版2023-2024学年四年级下册语文第五单元备课设计(表格式)

文档属性

| 名称 | 统编版2023-2024学年四年级下册语文第五单元备课设计(表格式) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 125.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-02-21 16:30:15 | ||

图片预览

文档简介

临朐县小学语文四年级下册第五单元备课设计

备课团队 个案补充

单元主题 如何按照一定的顺序写景物

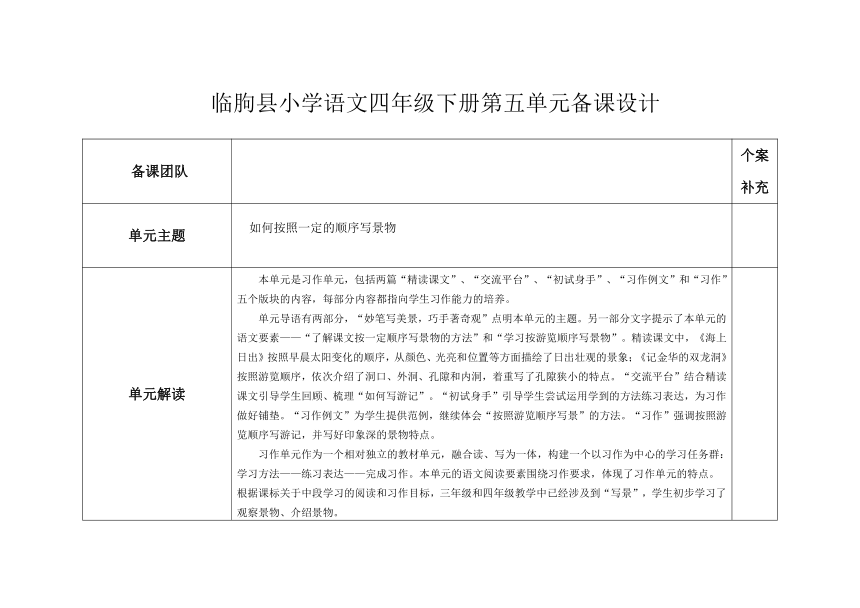

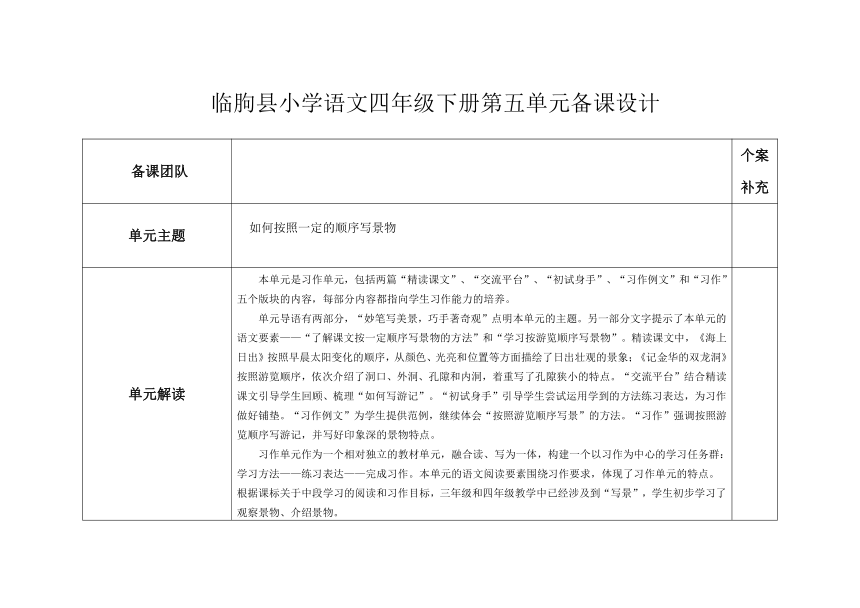

单元解读 本单元是习作单元,包括两篇“精读课文”、“交流平台”、“初试身手”、“习作例文”和“习作”五个版块的内容,每部分内容都指向学生习作能力的培养。 单元导语有两部分,“妙笔写美景,巧手著奇观”点明本单元的主题。另一部分文字提示了本单元的语文要素——“了解课文按一定顺序写景物的方法”和“学习按游览顺序写景物”。精读课文中,《海上日出》按照早晨太阳变化的顺序,从颜色、光亮和位置等方面描绘了日出壮观的景象;《记金华的双龙洞》按照游览顺序,依次介绍了洞口、外洞、孔隙和内洞,着重写了孔隙狭小的特点。“交流平台”结合精读课文引导学生回顾、梳理“如何写游记”。“初试身手”引导学生尝试运用学到的方法练习表达,为习作做好铺垫。“习作例文”为学生提供范例,继续体会“按照游览顺序写景”的方法。“习作”强调按照游览顺序写游记,并写好印象深的景物特点。 习作单元作为一个相对独立的教材单元,融合读、写为一体,构建一个以习作为中心的学习任务群:学习方法——练习表达——完成习作。本单元的语文阅读要素围绕习作要求,体现了习作单元的特点。 根据课标关于中段学习的阅读和习作目标,三年级和四年级教学中已经涉及到“写景”,学生初步学习了观察景物、介绍景物。 册序单元阅读训练要素表达训练要素和话题三上第五单元:留心观察体会作者是怎样留心观察周围事物的。仔细观察,把观察所得写下来。 (我们眼中的缤纷世界)三上第六单元:祖国山河借助关键句理解一段话的意思习作的时候,试着围绕一个意思写。 (这儿真美)四上第一单元:自然之美边读边想象画面,感受自然之美向同学推荐一个好地方,写清楚推荐的理由。(推荐一个好地方)四上第三单元:连续观察体会文章准确生动的表达,感受作者连续细致的观察进行连续观察、学写观察日记。 (写观察日记)

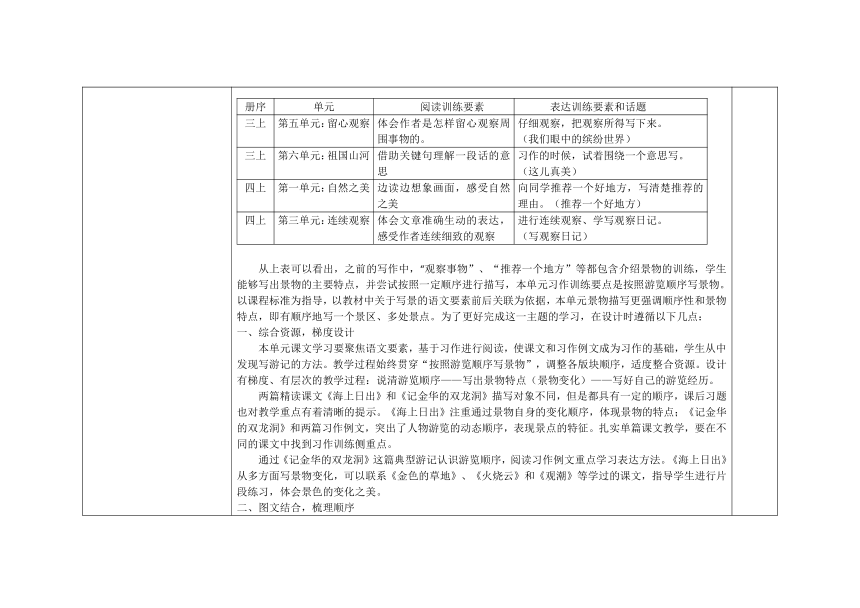

从上表可以看出,之前的写作中,“观察事物”、“推荐一个地方”等都包含介绍景物的训练,学生能够写出景物的主要特点,并尝试按照一定顺序进行描写,本单元习作训练要点是按照游览顺序写景物。以课程标准为指导,以教材中关于写景的语文要素前后关联为依据,本单元景物描写更强调顺序性和景物特点,即有顺序地写一个景区、多处景点。为了更好完成这一主题的学习,在设计时遵循以下几点: 一、综合资源,梯度设计 本单元课文学习要聚焦语文要素,基于习作进行阅读,使课文和习作例文成为习作的基础,学生从中发现写游记的方法。教学过程始终贯穿“按照游览顺序写景物”,调整各版块顺序,适度整合资源。设计有梯度、有层次的教学过程:说清游览顺序——写出景物特点(景物变化)——写好自己的游览经历。 两篇精读课文《海上日出》和《记金华的双龙洞》描写对象不同,但是都具有一定的顺序,课后习题也对教学重点有着清晰的提示。《海上日出》注重通过景物自身的变化顺序,体现景物的特点;《记金华的双龙洞》和两篇习作例文,突出了人物游览的动态顺序,表现景点的特征。扎实单篇课文教学,要在不同的课文中找到习作训练侧重点。 通过《记金华的双龙洞》这篇典型游记认识游览顺序,阅读习作例文重点学习表达方法。《海上日出》从多方面写景物变化,可以联系《金色的草地》、《火烧云》和《观潮》等学过的课文,指导学生进行片段练习,体会景色的变化之美。 二、图文结合,梳理顺序 本单元的教学内容中有景物的变化、地点的转化,图文结合能够帮助学生梳理写作顺序。《海上日出》2-3段写了日出过程的四个画面,刻画了太阳在海面下、出现小半边脸、跳出海面、发出光芒的位置变化,可以利用示意图展示太阳位置的变化。《记金华的双龙洞》学习中,可以指导学生关注地点转化的词句,根据“路上-洞口-外洞-孔隙-内洞”画出游览图,或在图上标记作者所经位置,对比与溪水流向,更好理解游览顺序;“初试身手”提供了植物园示意图,学生可以通过小组合作规划参观路线;阅读习作例文,借助学习单图示,进一步把握游览顺序。 三、巧用文本,把握重点 本单元的学习重点是习作表达,所以要简化内容理解和语言积累,巧用课文内容。“关注游览顺序”贯穿于所有的课文学习,要引导学生发现课文地点如何转化,寻找作者的足迹,找出文中的关键句——地点转化的语句,使用恰当的过渡语说清楚位置的变化。 介绍印象深刻的一处景点或景色,可以关注课文和习作例文如何写好重点景物,写了这些景物的哪些特点,利用学习单梳理总结景色特点,如天山的花美、双龙洞的孔隙狭窄、海上日出的亮光变化……还要阅读习作例文的批注,了解作者描写景色时,融合所见与所感,通过比喻、拟人等修辞展示景色特点,最后迁移应用到自己的习作中。

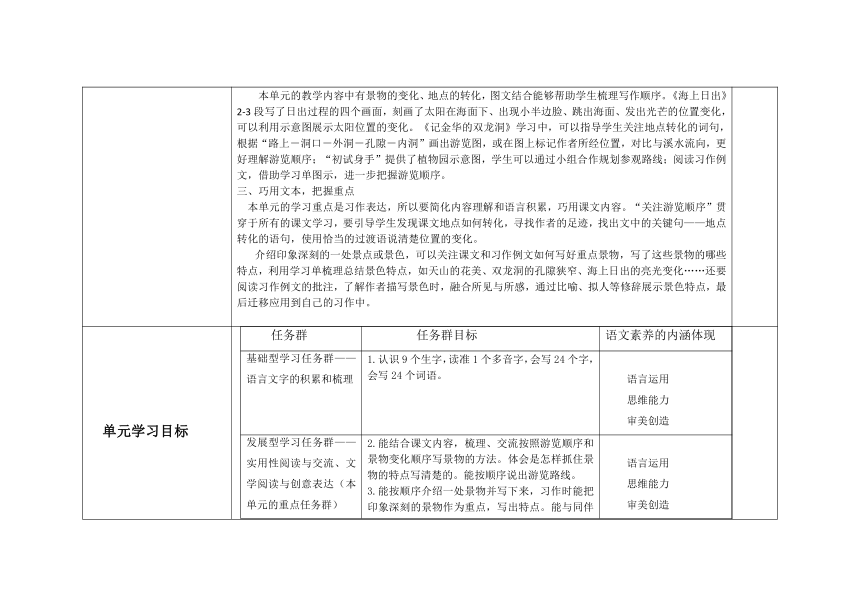

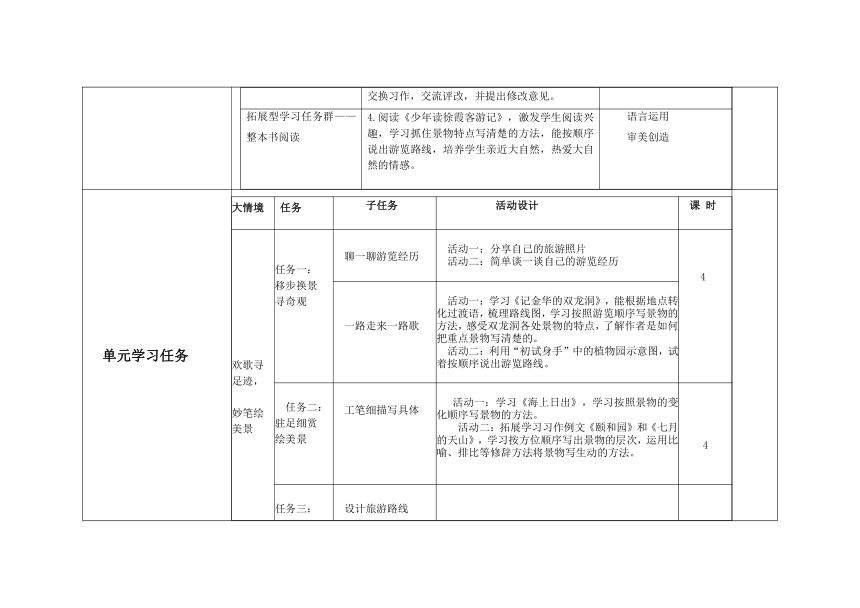

单元学习目标 任务群任务群目标语文素养的内涵体现基础型学习任务群——语言文字的积累和梳理1.认识9个生字,读准1个多音字,会写24个字,会写24个词语。 语言运用 思维能力 审美创造发展型学习任务群——实用性阅读与交流、文学阅读与创意表达(本单元的重点任务群) 2.能结合课文内容,梳理、交流按照游览顺序和景物变化顺序写景物的方法。体会是怎样抓住景物的特点写清楚的。能按顺序说出游览路线。 3.能按顺序介绍一处景物并写下来,习作时能把印象深刻的景物作为重点,写出特点。能与同伴交换习作,交流评改,并提出修改意见。 语言运用 思维能力 审美创造拓展型学习任务群——整本书阅读4.阅读《少年读徐霞客游记》,激发学生阅读兴趣,学习抓住景物特点写清楚的方法,能按顺序说出游览路线,培养学生亲近大自然,热爱大自然的情感。 语言运用 审美创造

单元学习任务 大情境 任务子任务 活动设计课 时 欢歌寻足迹, 妙笔绘美景 任务一: 移步换景 寻奇观 聊一聊游览经历 活动一:分享自己的旅游照片 活动二:简单谈一谈自己的游览经历 4 一路走来一路歌 活动一:学习《记金华的双龙洞》,能根据地点转化过渡语,梳理路线图,学习按照游览顺序写景物的方法,感受双龙洞各处景物的特点,了解作者是如何把重点景物写清楚的。 活动二:利用“初试身手”中的植物园示意图,试着按顺序说出游览路线。 任务二: 驻足细赏 绘美景 工笔细描写具体 活动一:学习《海上日出》,学习按照景物的变化顺序写景物的方法。 活动二:拓展学习习作例文《颐和园》和《七月的天山》,学习按方位顺序写出景物的层次,运用比喻、排比等修辞方法将景物写生动的方法。 4 任务三: 我来当导游 设计旅游路线 活动一:设计旅游路线 活动二:写旅游经历(习作指导课) 活动三:评选最佳游记。(习作评改课) 4 写我的游览经历

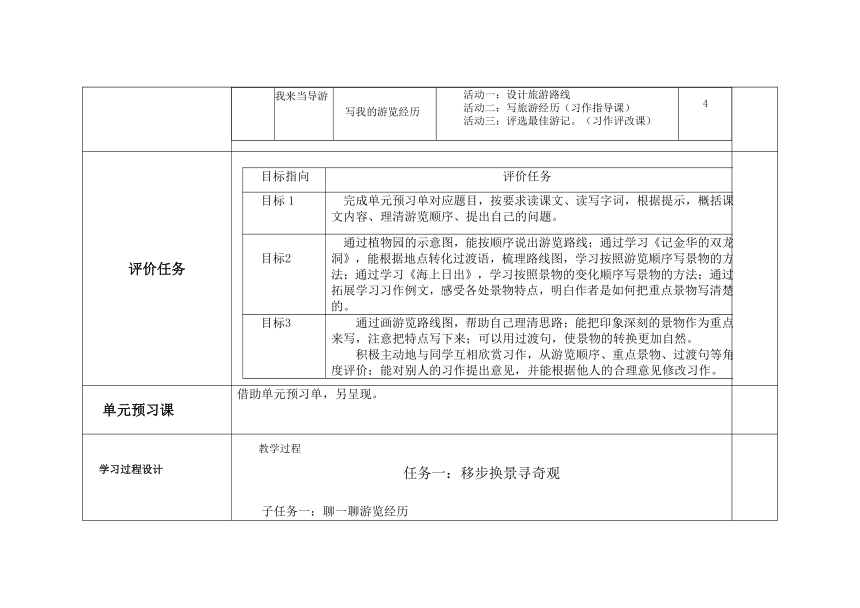

评价任务 目标指向评价任务目标1完成单元预习单对应题目,按要求读课文、读写字词,根据提示,概括课文内容、理清游览顺序、提出自己的问题。 目标2通过植物园的示意图,能按顺序说出游览路线;通过学习《记金华的双龙洞》,能根据地点转化过渡语,梳理路线图,学习按照游览顺序写景物的方法;通过学习《海上日出》,学习按照景物的变化顺序写景物的方法;通过拓展学习习作例文,感受各处景物特点,明白作者是如何把重点景物写清楚的。目标3通过画游览路线图,帮助自己理清思路;能把印象深刻的景物作为重点来写,注意把特点写下来;可以用过渡句,使景物的转换更加自然。 积极主动地与同学互相欣赏习作,从游览顺序、重点景物、过渡句等角度评价;能对别人的习作提出意见,并能根据他人的合理意见修改习作。

单元预习课 借助单元预习单,另呈现。

学习过程设计 教学过程 任务一:移步换景寻奇观 子任务一:聊一聊游览经历 同学们,你们一定有愉快的旅游经历,请借助自己的旅游照片和伙伴分享旅游中印象深刻的景色和感受吧! 子任务二:一路走来一路歌 活动一:学习《记金华的双龙洞》 一、导入: 把游览中的所见所闻所感记下来的文章就是游记,怎样才能用用思路清晰、生动形象的文字带着读者游览风景,感受风景。让我们化身为小游客,跟着作家叶圣陶的脚步,一起去游览金华的双龙洞,学习作者是怎样的写好游记的。 二、整体感知,理清行踪。 1.回顾预习,朗读表示作者行踪的句子,梳理游览路线图。 出示句子: 公路盘曲而上。”这是在去双龙洞的路上。 “在洞口抬头望……”这是到了洞口,写了洞口外和洞口里。 “虽说是空隙……”这段既描写了孔隙的样子大小,又写了作者坐船穿过孔隙的经历、感受。 “内东一团漆黑……”这是进到内洞了 板书:路上→洞口→外洞→孔隙→内洞→出洞 2、思考:这些表示行踪的句子在课文中起什么作用? (明确:这些表示行踪的句子交代了游览的顺序,将我们带到不同的景点,是文中的过渡句,使文章思路清晰。) 三、感知景物特点 过渡:要承担起导游的角色,在将读者“带到”具体景点的同时,还要指点读者欣赏具体的景物,告诉读者这些景物的特点,作者是怎样用形象生动的语言描写景物、表达游览感受的呢?我们边读边跟着文字去想象去体会,就都“看”见了,感受到了。 (一)赏路上风景之美 1、读第二三自然段 ,思考:一路上,作者看到了哪些景物 圈一圈。 要点:映山红、油桐、沙土、山、溪流。 2.让学生读读描写这些景物的句子,说说感受。 预设:景色明艳,溪流欢唱。 3.讨论:溪流声为什么会时时变换调子 溪流和双龙洞有什么关系 预设:因为山势不断变化,有的地方宽,有的地方窄,有时山势高,有时山势低,有时坦,有时陡峭,溪流从山上向下流,会随着山势的变化而时宽时窄,时缓时急,溪声也随着高时低,时断时续。 溪流是从双龙洞中流出来的。 总结: 去双龙洞的路上,写了花,写了山的颜色,写了溪流的姿态声音。你会发现,作者写在文章中的这些事物,不仅是有特点的,而且都让人觉得美——这就值得游览欣赏了。没有特点的、不美的,就不必管它了——除非你是要告诉别人这一次游览有多令人失望叫人无聊。 (二)感洞中景色之奇 1. 自主研读,圈画批注。 布置任务:自己读一读课文第四到第七自然段,想想作者游览了哪里,这些地方有什么特点。圈圈画画,写写批注。 2. 小组研讨,发现特点。小组研讨要求: (1)根据自己阅读所得,与伙伴一起完成表格。 (2)找相关句子,说说作者怎么写出这些特点来的。 3小组上台交流。 交流方式:说表格——说句子——合作读。 作者走到哪里有什么特点洞口宽外洞宽敞孔隙窄小内洞黑、奇、大

四、领悟写景方法 (一)悟作者写景之法 1.提问:作者写了这么多的地方,哪一处给你留下的印象最深刻 读一读、画一画、想一想作者是怎样写出它的特点的? 重点指导: 外洞特点——大 宽敞。 “仿佛到了个大会堂”“在那里聚集一千或是八百人开个会,一定不觉得拥挤”,是通过作者自身感受来写外洞特点的。 孔隙——狭小 “容得下一只小船进出”“两个人并排仰卧,刚合适,再没法容第三个人”是直观地描写孔隙的狭小。 “自以为……可是还能感觉……我又感觉……”是从作者感受的角度描写孔隙的狭小。可以引导学生充分想象,加深对孔隙“狭小”的体验。 内洞——黑 奇 大 作者先通过“一团漆黑”“余外全是昏暗”等词写出内洞“黑”的特点;接着介绍双龙的形象,并抓住“名目有四十多”“变化多端”“颜色各异”等词语介绍石笋、石钟乳,写出内洞景象之“奇”;最后抓住“比外洞大得多”“十来进房子那么大”,泉水“声音轻轻的”等写出内洞之“大”,这都是直观描写。 教师总结: 游记中的景物描写,都是附着着作者情感态度的,因为那是作者眼中心中的景物。一边描写景物的样子,一边表达自己游览过程中的想法和感受,会使读者觉得更真切,如临其境。 (二)思作者选材之妙 讨论:作者用了不少笔墨写孔隙、而对内洞的景象写的比较简单?。 教师点拨: 1.详写孔隙:因为这孔隙是从外洞到内洞的必经之路,还必须仰卧在小船上才能通过。这样的孔隙,这样的游览经历,不是什么溶洞里都有的,所以更值得写一写它的大小,写一写卧船通过的经历和感受了。 2.略写内洞,用了两个自然段。第一个自然段,主要写洞里的景象:洞顶的双龙、石钟乳石笋。写洞顶的双龙,用意很清楚,交代了双龙洞名字的来历;写石钟乳石笋,并没有细致描绘,只写了大致样子,那是因为很多溶洞里都有。第二个自然段,写了内洞的大小,也就一句话,用来对比的方法。 小结:写游记,移步换景,不是一路上的所见所闻所感都要写的,写主要景点和景物,尤其要写与众不同的、最能突出这一个地方特点的景物。 四、课堂小结 说说写游记时要注意些什么。 (1)按游览先后顺序来写,移步换景,清晰明了。 (2) 吸引人的景物重点写,先写眼睛看到的、耳朵听到的,直观的写出景物特点,再写自身感受。 检测题 在外洞找泉水的来路,原来从靠左边的石壁下方的孔隙流出。虽说是孔隙,可也容得下一 只小船进出。怎样小的小船呢?两个人并排仰卧,刚合适,再没法容第三个人,是这样小的小 船。船两头都系(Xì jì) 着绳子,管理处的工人先进内洞,在里边拉绳子,船就进去,在外洞的工人拉另一头的绳子,船就出来。我怀着好奇的心情独个儿仰卧在小船里,自以为从后脑到肩背, 到臀部,到脚跟,没有一处不贴着船底了,才说一声“行了”,船就慢慢移动。眼前(昏晕) 暗了,可 是还能感觉左右和上方的山石似(shì sì) 乎都在朝我挤压过来。我又感觉要是把头(稍 梢) 微 抬起一点儿,准会撞破额角,擦伤鼻子。大约行了二三丈的水程吧,就登陆了,这就到了内洞。 1. 画去括号内不正确的读音或汉字。 2. 作者从船小和自己的感受两方面表现孔隙的窄小。用“ ”画出描写船小的语句,用“——”画出描写“我”经过孔隙时的感受的句子。 3. 把“没有一处不贴着船底了”换个说法,意思不变。 4. 联系系上下文理解,“贴”的意思是 ,体现了孔隙 的特点。 课堂作业: 假如你就是当地一位导游,你会怎样介绍双龙洞呢?请选择自己喜欢的一处景点,然后以导游的身份向小组同学介绍。 活动二:学习《初试身手》——练习按顺序说清楚参观路线。 一、借示意图,说清游览顺序 1.明确要求。 (1)出示要求:星期天,你要带一位同学参观植物园。根据下面的示意图,画出参观路线,再按顺序说一说。 (2)提问:同学们,自己读一读,想想里面包含哪几个要求?预设:根据示意图画出参观路线;按路线说清参观的顺序。 (3)总结:只有先确定了参观的路线,才有可能将参观的顺序说清楚。 二、画参观路线。 (1)画路线图:请同学们自己设计一下参观的路线,在示意图上画一画,并将所经之处填写下来。 ( )-( )-( )-( )—……—( ) 预设1:南门一郁金香园—天鹅湖一望湖亭一纪念馆—北门 预设2:东南门一郁金香园—天鹅湖—望湖亭—纪念馆—松林一小桥—南门 (2)引导学生交流自己设计的参观路线。教师和其他同学随机点评,关注设计路线的合理性。 三、说清参观顺序。 (1)提问:从一处景点到达另一处景点,怎样说,才能说清楚呢?读读这句话想一想。出示:过了小桥往西,就来到了芍药园。总结:除了要说清楚从哪儿到哪儿,还要说清怎么走。 (2)学生试着按照自己设计的路线,说清参观的路线。教师点评。例: ①走进南门,顺着东面的小路往北走,就能看到郁金香园了。 ②出了纪念馆往西,经过北门,就来到了松林。 ③绕过天鹅湖,往北走,就是北门了。 (3)根据学生的交流,总结:在按顺序说参观路线的时候,我们常常会用到穿过、路过、走过、绕过等表示行走方式的词。 请学生完整说一说。 四、小结 这节课,我们梳理了把游览顺序写清楚、将吸引人的景物写具体的方法,还通过设计游览路线,写写游览顺序的活动,运用了所学方法。我们可以将这些方法运用到今后的表达中。 作业: 1.你游览过哪些地方?把印象较深的几个地方列在笔记本上。 2.选择一个自己觉得最值得与大家分享的地方,回忆自己的游览经过、所见所闻所想。可以用思维导图或表格来整理。 游览的地方 (什么时候)依次所到的景点印象最深的景物景物的特点当时的感受

任务二:驻足细赏绘美景 子任务一:动笔细描写具体 活动一:学习《海上日出》,感受景物变化 一.激趣导入,话说“日出”,了解作者 活动1:引导:你看过日出吗?描述一下你看到日出的情景。 老师从“按什么顺序,说得怎么样”的角度进行评价。 活动2:总结导人:日出是大自然美丽的景观,在不同的地点,不同的天气下,日出的景象各不相同。今天,让我们随着作家巴金,去领略海上日出的壮丽景象。 板书课題。 活动3:出示照片,简介作者。 出示巴金照片。 教师介绍:巴金,原名李尧棠,字芾甘,我国现当代著名的文学巨匠。他既是小说大家,也是散文大家,还是著名的翻译家和出版家。新中国成立前,主要成就在小说,新中国成立后,主要成就是散文。巴金的散文不仅热情似火,还质朴自然,娓娓动人,具有一种朴素美,给人以亲切感。他的代表作有《家》《春》《秋》《随想录》等。1927年1月,巴金从上海乘船赴巴黎留学,他把旅程见闻整理成《海行杂记》39篇,《海上日出》是第23篇。 【设计意图】这样设计导入,一是可以调动学生的生活经验,激发学生的学习兴趣,二是了解写作背景,为后面的把握内容,体会景物特点,学习和运用写法做好铺垫。 二.整体感知,理清思路 活动1:浏览课文。思考:课文以“海上日出”为题,哪几个自然段描写了“海上日出”的景象? 要点:课文第二至五自然段描写了海上日出的景象。 活动2:快速浏览第二至五自然段,讨论:同样是写日出,作者写了哪几种不同天气时的日出? 要点:写了晴天和有云时日出的不同景象。 板书:晴天、有云。 活动3:提问:课文首尾又写了什么呢? 要点:交代了作者看日出的时间、地点;作者对日出的赞美。 活动4:提问:根据对课文内容的梳理,课文可以分成几部分?每一部分又写了什么?要点: 第一部分(第一自然段):为了看日出,"我"常常早起,那时天还没有大亮。 第二部分(第二至五自然段):描写了海上日出的景色,具体描写了晴天和有云时日出的不同景象。 第三部分(第六自然段):描写了观看日出的感受,赞叹大自然的伟大。 【设计意图】以问题为导向,引导学生整体感知课文内容,理清行文思路,知道文中描写了晴天和有云时日出的不同奇观,为后面具体学习写景的方法做准备。 三.品读变化,发现写法 活动1:学生自由朗读课文第二、三自然段,边读边找出你认为描写日出最精彩的语句。学生自读课文后小组交流汇报。 预设1:“天空还是一片浅蓝,颜色很浅。转眼间天边出现了一道红震,慢慢地在扩大它的范围,加强它的亮光。”太阳快要升起来之前,天空的变化很美。 预设2:“果然,过了一会儿,在那个地方出现了太阳的小半边脸,红是真红,却没有亮光。”太阳刚出来的时候,光焰柔和。 预设3:“太阳好像负着重荷似的一步一步,慢慢地努力上升,到了最后,终于冲破了云霞,完全跳出了海面,颜色红得非常可爱。” 出示对比语句:比较两个句子表达效果有何不同。 ②太阳好像负着重荷似的一步一步,慢慢地努力上升。 ①太阳努力上升。 引导学生抓住关键词语“努力、慢慢地、一步一步、负着重荷”,交流太阳在上升过程中的艰难与缓慢。 讨论:你从“努力上升”“冲破了云霞”“跳出了海面”你体会到什么?这样写有什么好处? 要点:这几个词语准确描写了太阳升起来时的位置变化,把日出的过程写得清楚、具体。指导朗读。 预设4:“一刹那间,这个深红的圆东西,忽然发出了夺目的亮光,射得人眼睛发痛,它旁边的云片也突然有了光彩。” 引导学生关注“一刹那间”和“夺目”两个关键词,展开想象,在极短时间里,太阳发出刺眼的光芒,覆盖天地,真是神奇、真是壮观。指导朗读。 活动2:再读第二、三自然段,想一想:作者怎样一步一步写出海上日出的景象? 要点:抓住太阳的变化。 (1)颜色变化。 学生说到哪里,教师随机圈画关键词语,引导学生关注颜色的变化。 关键词语:天空一片浅蓝、一道红霞、红是真红、颜色红得非常可爱、发出夺目的亮光。小结:颜色由浅到深,抓住了变化。 (2)光亮变化:太阳从“没有亮光”到“发出夺目的亮光”。 (3)位置变化:出现小半边脸、努力上升、冲破云霞、跳出海面。 小结:作者通过颜色、光亮、位置等方面的变化把日出的过程写清楚了。海上日出是一个不断变化的过程,要介绍清楚,就要按照太阳变化的顺序,抓住几个主要的画面来说。 活动3:有感情地朗读第二、三自然段。 【设计意图】引导学生抓住关键词句,品读赏析,了解日出时的景象发生了哪些变化,体会按景物变化顺序写景的方法。 四.体会有云时日出的特点 活动1:引导:天气晴朗时,海上日出的景象是壮美的。那么,天边有云时又是怎样的一番景象呢?请大家默读课文第四、五自然段。 活动2:组织交流。 (1)天上多云时。 预设:“这时候要分辨出哪里是水,哪里是天,倒也不容易,因为我就只看见一片灿烂的亮光。” 点拨:看图理解水天一色的景象,指导朗读。 (2)天边有厚厚的黑云时。 预设1:“然而太阳在黑云里放射的光芒,透过黑云的重围,替黑云镶了一道发光的金边。” 点拨:抓住动词“镶”,通过看图理解“镶”字使用的妙处。 预设2:“后来太阳才慢慢地冲出重围,出现在天空,甚至把黑云也染成了紫色或者红色。” 点拨:抓住动词“染”感受太阳一层一层地晕染着黑云,体会“染”字使用的妙处。 小结:作者描写天边有多云和天边有黑云时的日出,抓住了各自的特点,写得具体形象。写景的时候,要抓住特点重点来写,这样才能给人留下深刻的印象。 活动3:有感情地朗读第四、五自然段。 【设计意图】引导学生品读多云和黑云时日出的不同特点,体会要把景物写得具体形象,要抓住特点重点来写,才能给人留下深刻的印象。 课堂小结: 1.写某一固定的景物时,可以按照景物变化的顺序,从不同方面抓住景物变化明显的地方去写。 2.要把景物写得具体形象,可以抓住景物的特点重点来写。 随堂检测: 果然,过了一会儿,那个地方出现了太阳的小半边脸,红是真红,却没有亮光。太阳好像负着重荷(hè hé)似的一步一步,慢慢地努力上升,到了最后,终于冲破了云霞,完全(跳出 升出)了海面,颜色红得非常可爱。一刹( chà shà)那间,这个深红的圆东西,忽然发出(耀眼 夺目)的亮光,射得人眼睛发痛,它旁边的云片也突然有了光彩。 用“﹨”画去括号内不正确的读音或词语。 这段话按( )顺序一步一步地写出了日出时的景象,作者不仅抓住日出时太阳的( )变化,还抓住太阳( )和( )的变化来写。 画“ ”的句子运用了( )修辞手法,写出了太阳( )。 布置作业: 1.课后向家人讲述海上日出的景象。 2.选做:感兴趣的同学,可以观察日落、刮风、下雨等景象的变化过程,按照变化的顺序写一篇观察日记。 活动二:习作例文,景物描写有层次,语言表达要生动 拓展学习习作例文《颐和园》和《七月的天山》,梳理路线图,感受各处景物特点,明白作者是如何把重点景物写清楚的。 一、游览顺序写清楚 1、《颐和园》——过渡句点明地点转换或观察视角 (1)呈现句子: 进了颐和园的大门,绕过大殿,就来到有名的长廊。 走完长廊,就来到了万寿山脚下。 登上万寿山,站在佛香阁的前面向下望…… 从万寿山下来,就是昆明湖。 (2)学生交流过渡句应注意什么。 教师点拨。 ①过渡句要避免重复。 ②游览的地方有山、河、林、坡、路、亭……地形不同,需运用合适的动词。 ③加入表示方位的词语。 ④过渡句里,可以有一个地点,也可以用上两三个地点。 2、《七月的天山》——按方位顺序写清楚 段落景物顺序2蓝天,雪峰、峭壁悬崖上的雪水 山脚下的溪流、鱼群从高到低3雪峰 原始森林 再写近看塔松 日影 溪水从远到近

二、重点景物写具体 讨论作者用什么方法才能把重点景物写清楚、具体的呢? 出示句子 1.在轻轻荡漾着的溪流的两岸,满是高过马头的野花,五彩缤纷,像织不完的锦缎那么绵延,像天边的震光那么耀眼,像高空的彩虹那么绚烂。 2.昆明湖静得像一面镜子,绿得像一块碧玉。游船、画舫在湖面慢慢地滑过,几乎不留一点儿痕迹。 点拨:可用比喻、排比、拟人等方法进行描写,让语言更生动、具体。 三、课堂小结 一篇优秀的游记,就是用思路清晰、生动形象的文字带着读者游览风景,感受风景。 思路清晰,就是要做到按一定的顺序来记叙,大多是按照游览的顺序,移步换景,既记叙了游览的过程,又描绘了每一处的景物。 生动形象,就是要将自己注意到的、要跟读者分享的景物用合适的语言描写出来,最好将自己当时的感受也一起表达出来,让读者有身临其境之感。 随堂检测: 先填空,再完成练习。 1、太阳下,雪峰间的云影就像绣了( )。 这句话把( )比作( ),把( )比作( ),多美啊! 2、融化的雪水,从高悬的山润、从娟壁断崖上飞泻下来,像( ),在山脚下汇成冲激的溪流,浪花往上抛,形成( )。 这句话把把( )比作( )和( ) 生动形象地写出了溪水的( )。 作业设计: 片段练习:观察附近的一处景物,注意用上课上学到的方法,先写看到的,再写自己的感受,要写出景物的特点来。 评价要点 按一定的顺序有看到的和自己的感受语言生动形象

任务三:我来当导游 活动一:设计旅游路线 学习目标:通过画游览路线图,理清写作思路,明确写作顺序 学习过程: (一)回顾课文,唤起记忆,激发表达欲望。 本单元,我们跟随作者欣赏了“海上日出”,游览了“金华的双龙洞”,去了“颐和园”和“七月的天山”。回忆自己游览过哪些地方,哪个地方给你留下的印象最深刻?出示图片,引入话题。 (二)问题出示,明确选材范围和习作要求。 1.浏览习作提示,找出表明习作要求的关键句读一读。 2.出示问题:你游览过哪些地方,哪个地方给你留下的印象最深刻?学生分享。 3.出示文中泡泡提示 小结:可以选自然景点,也可以是人文景点。 (三)整合例文课文,明确习作内容,理清游览顺序。 思考: 1.《记金华的双龙洞》一文按什么顺序写? 路上-洞口-外洞-孔隙-内洞-出洞(按游双龙洞的顺序写的) 2.《颐和园》一文按什么顺序写? 长廊-万寿山-佛香阁-昆明湖(按游览路线的顺序写的) (四)总结写作方法,画路线图。 假设你要写自己印象深刻的地方,你会按什么顺序来写呢? 画一画我的路线图 我想分享的地方是( )。 这个地方,有几处景点,我能写出它们的名字。 按顺序连成自己的游览路线图。 活动二:写旅游经历(习作指导课) 学习目标: 1.能把印象深刻的景物作为重点来写,写出特点。 2.能运用过渡句使景物的转换更加自然。 学习过程: (一)借助例文,指导写好印象深刻的景物。 1.抓重点景物,写出特点。 回顾《海上日出》是怎样具体描写日出时的美景的。(从颜色和动态变化来写,使用拟人的修辞手法。) 学习表达方法,迁移运用。 游览中你印象最深的景物是什么?有什么突出特点?怎样写出它的特点?交流讨论表达方法。 (二)使用过渡句,使景物转换更自然。 回顾例文: 走完长廊,就来到了万寿山脚下。 从万寿山下来,就是昆明湖。 描写每一处景物之前,作者都用一个过渡句介绍地点的转换,过渡句使景物的转换更自然。 (三)根据提示,对习作进行构思、安排,完成习作。 所选景物景物特点写作顺序过渡语句

活动三:评选最佳游记。(习作评改课) 学习目标: 1.能积极主动地与同学互相欣赏习作,从游览顺序、重点景物描写,过渡句的使用等不同角度欣赏评价同学的习作。 2.能对别人的习作提出意见,并能根据他人的合理意见修改习作。 学习过程: (一)谈话导入,明确本节课学习任务 同学们,在上节习作指导课上,我们写了一篇游记,为了让同学们的习作更精彩,这节课我们一起对习作进行评价修改。 回顾习作要求。 三个重点内容:能按游览的顺序描写景物,能抓住重点景物进行描写,能运用过渡句,使景物转化自然。 (二)抽检习作,初做点评 教师点评习作初稿。 在上课之前,先对班级学生的习作翻看一遍,整理出习作中的主要问题,学生根据这些问题自行对照,说说自己的初步感受。 (三)对照要求,自评互评 1.学生根据习作评价要点,进行自评和互评,教师巡视。 评价内容评价标准等级1.主题明确能准确印象深刻的地方进行描写,把游览的过程写清楚。 2.写作顺序能借助游览图按照一定的顺序展开描写。 3.景物特点能把印象深刻的景物作为重点来写,注意把特点写出来。 4.过渡语句运用过渡句使景物的转换更加自然。 5.书写质量书写规范,卷面整洁美观

2.选取班级中优秀的习作和有问题的习作各一份,全班点评,教师有针对性地进行指导。 3.学生进一步修改完善。 (四)范文赏析,交流评议 游雾灵山 去年暑假,我和爸爸妈妈一起去了密云雾灵山。 一路上,我就感受到雾灵山的美了。道路两旁的群山在雾霭的笼罩下,一起一伏,像一幅空灵的水墨画。进了山口,就看到了雾灵山的主峰,主峰就像一个高大的巨人,挡住了我的去路。旁边的诸多侧峰,好似这位巨人的子孙一样站在周围。山顶藏在云雾里,在蓝天的映衬下,既高大,又神秘。 (开头扣题,交代了游雾灵山的时间和人物,以及雾灵山的地理位置,开始了有顺序的游览,写了进山前,以及进了山口,看到了主峰。) 顺着“巨人”的腰,向上攀登。一些不知名的山野小花,在树木的缝隙中,一边跳舞一边向游人展开笑脸。整个山体被五颜六色的小花包裹着,好似披上了五彩的衣裳。还有一些“爬墙虎”,叶子通红通红的,紧贴在崖壁上,让这崖壁也成为一道美丽的风景。 (用拟人修辞手法生动写出了不知名的山野小花的可爱,表达了作者对小花的喜爱之情。写出了攀登上山的景色) 转过一个山脚,一条长长的瀑布飞流而下。流水与巨石击掌,溅起水珠,水珠又腾起成为迷雾。一阵风吹来,吹落的枫叶在空中,像一只只蝴蝶翩翩起舞,落在溪流上,像一叶叶扁舟。水流沿着河谷顺势而下,弯弯曲曲地流到远方,流到我看不到的地方。 (用飞流而下的瀑布写出了雾灵山的动态美,给人身临其境的感觉。运用过渡句由山上植物转为写瀑布,衔接自然流畅。) 时间慢慢过去了,我们即将离开。我看到了雾灵山的高大,聆听了雾灵山的清脆,也迷恋上了雾灵山的色彩,感受了雾灵山如雾般的神秘与灵秀。你想不想也来雾灵山看看呢 (结尾总结全文,表达感受,写出对雾灵山的喜爱。) 点评依据: 1.按游览顺序来介绍雾灵山,将游览的过程写清楚。 2.运用了表示空间转换的句子, 使被介绍的景物之间能够自然转换 3.把印象深刻的小花和瀑布作为重点写并写出其特点。 学习要求: 根据点评再次修改自己的习作。 作业设计: 通过开展“我来当导游”活动,将自己的习作与同学们分享,评选“最优代言人”。

备课团队 个案补充

单元主题 如何按照一定的顺序写景物

单元解读 本单元是习作单元,包括两篇“精读课文”、“交流平台”、“初试身手”、“习作例文”和“习作”五个版块的内容,每部分内容都指向学生习作能力的培养。 单元导语有两部分,“妙笔写美景,巧手著奇观”点明本单元的主题。另一部分文字提示了本单元的语文要素——“了解课文按一定顺序写景物的方法”和“学习按游览顺序写景物”。精读课文中,《海上日出》按照早晨太阳变化的顺序,从颜色、光亮和位置等方面描绘了日出壮观的景象;《记金华的双龙洞》按照游览顺序,依次介绍了洞口、外洞、孔隙和内洞,着重写了孔隙狭小的特点。“交流平台”结合精读课文引导学生回顾、梳理“如何写游记”。“初试身手”引导学生尝试运用学到的方法练习表达,为习作做好铺垫。“习作例文”为学生提供范例,继续体会“按照游览顺序写景”的方法。“习作”强调按照游览顺序写游记,并写好印象深的景物特点。 习作单元作为一个相对独立的教材单元,融合读、写为一体,构建一个以习作为中心的学习任务群:学习方法——练习表达——完成习作。本单元的语文阅读要素围绕习作要求,体现了习作单元的特点。 根据课标关于中段学习的阅读和习作目标,三年级和四年级教学中已经涉及到“写景”,学生初步学习了观察景物、介绍景物。 册序单元阅读训练要素表达训练要素和话题三上第五单元:留心观察体会作者是怎样留心观察周围事物的。仔细观察,把观察所得写下来。 (我们眼中的缤纷世界)三上第六单元:祖国山河借助关键句理解一段话的意思习作的时候,试着围绕一个意思写。 (这儿真美)四上第一单元:自然之美边读边想象画面,感受自然之美向同学推荐一个好地方,写清楚推荐的理由。(推荐一个好地方)四上第三单元:连续观察体会文章准确生动的表达,感受作者连续细致的观察进行连续观察、学写观察日记。 (写观察日记)

从上表可以看出,之前的写作中,“观察事物”、“推荐一个地方”等都包含介绍景物的训练,学生能够写出景物的主要特点,并尝试按照一定顺序进行描写,本单元习作训练要点是按照游览顺序写景物。以课程标准为指导,以教材中关于写景的语文要素前后关联为依据,本单元景物描写更强调顺序性和景物特点,即有顺序地写一个景区、多处景点。为了更好完成这一主题的学习,在设计时遵循以下几点: 一、综合资源,梯度设计 本单元课文学习要聚焦语文要素,基于习作进行阅读,使课文和习作例文成为习作的基础,学生从中发现写游记的方法。教学过程始终贯穿“按照游览顺序写景物”,调整各版块顺序,适度整合资源。设计有梯度、有层次的教学过程:说清游览顺序——写出景物特点(景物变化)——写好自己的游览经历。 两篇精读课文《海上日出》和《记金华的双龙洞》描写对象不同,但是都具有一定的顺序,课后习题也对教学重点有着清晰的提示。《海上日出》注重通过景物自身的变化顺序,体现景物的特点;《记金华的双龙洞》和两篇习作例文,突出了人物游览的动态顺序,表现景点的特征。扎实单篇课文教学,要在不同的课文中找到习作训练侧重点。 通过《记金华的双龙洞》这篇典型游记认识游览顺序,阅读习作例文重点学习表达方法。《海上日出》从多方面写景物变化,可以联系《金色的草地》、《火烧云》和《观潮》等学过的课文,指导学生进行片段练习,体会景色的变化之美。 二、图文结合,梳理顺序 本单元的教学内容中有景物的变化、地点的转化,图文结合能够帮助学生梳理写作顺序。《海上日出》2-3段写了日出过程的四个画面,刻画了太阳在海面下、出现小半边脸、跳出海面、发出光芒的位置变化,可以利用示意图展示太阳位置的变化。《记金华的双龙洞》学习中,可以指导学生关注地点转化的词句,根据“路上-洞口-外洞-孔隙-内洞”画出游览图,或在图上标记作者所经位置,对比与溪水流向,更好理解游览顺序;“初试身手”提供了植物园示意图,学生可以通过小组合作规划参观路线;阅读习作例文,借助学习单图示,进一步把握游览顺序。 三、巧用文本,把握重点 本单元的学习重点是习作表达,所以要简化内容理解和语言积累,巧用课文内容。“关注游览顺序”贯穿于所有的课文学习,要引导学生发现课文地点如何转化,寻找作者的足迹,找出文中的关键句——地点转化的语句,使用恰当的过渡语说清楚位置的变化。 介绍印象深刻的一处景点或景色,可以关注课文和习作例文如何写好重点景物,写了这些景物的哪些特点,利用学习单梳理总结景色特点,如天山的花美、双龙洞的孔隙狭窄、海上日出的亮光变化……还要阅读习作例文的批注,了解作者描写景色时,融合所见与所感,通过比喻、拟人等修辞展示景色特点,最后迁移应用到自己的习作中。

单元学习目标 任务群任务群目标语文素养的内涵体现基础型学习任务群——语言文字的积累和梳理1.认识9个生字,读准1个多音字,会写24个字,会写24个词语。 语言运用 思维能力 审美创造发展型学习任务群——实用性阅读与交流、文学阅读与创意表达(本单元的重点任务群) 2.能结合课文内容,梳理、交流按照游览顺序和景物变化顺序写景物的方法。体会是怎样抓住景物的特点写清楚的。能按顺序说出游览路线。 3.能按顺序介绍一处景物并写下来,习作时能把印象深刻的景物作为重点,写出特点。能与同伴交换习作,交流评改,并提出修改意见。 语言运用 思维能力 审美创造拓展型学习任务群——整本书阅读4.阅读《少年读徐霞客游记》,激发学生阅读兴趣,学习抓住景物特点写清楚的方法,能按顺序说出游览路线,培养学生亲近大自然,热爱大自然的情感。 语言运用 审美创造

单元学习任务 大情境 任务子任务 活动设计课 时 欢歌寻足迹, 妙笔绘美景 任务一: 移步换景 寻奇观 聊一聊游览经历 活动一:分享自己的旅游照片 活动二:简单谈一谈自己的游览经历 4 一路走来一路歌 活动一:学习《记金华的双龙洞》,能根据地点转化过渡语,梳理路线图,学习按照游览顺序写景物的方法,感受双龙洞各处景物的特点,了解作者是如何把重点景物写清楚的。 活动二:利用“初试身手”中的植物园示意图,试着按顺序说出游览路线。 任务二: 驻足细赏 绘美景 工笔细描写具体 活动一:学习《海上日出》,学习按照景物的变化顺序写景物的方法。 活动二:拓展学习习作例文《颐和园》和《七月的天山》,学习按方位顺序写出景物的层次,运用比喻、排比等修辞方法将景物写生动的方法。 4 任务三: 我来当导游 设计旅游路线 活动一:设计旅游路线 活动二:写旅游经历(习作指导课) 活动三:评选最佳游记。(习作评改课) 4 写我的游览经历

评价任务 目标指向评价任务目标1完成单元预习单对应题目,按要求读课文、读写字词,根据提示,概括课文内容、理清游览顺序、提出自己的问题。 目标2通过植物园的示意图,能按顺序说出游览路线;通过学习《记金华的双龙洞》,能根据地点转化过渡语,梳理路线图,学习按照游览顺序写景物的方法;通过学习《海上日出》,学习按照景物的变化顺序写景物的方法;通过拓展学习习作例文,感受各处景物特点,明白作者是如何把重点景物写清楚的。目标3通过画游览路线图,帮助自己理清思路;能把印象深刻的景物作为重点来写,注意把特点写下来;可以用过渡句,使景物的转换更加自然。 积极主动地与同学互相欣赏习作,从游览顺序、重点景物、过渡句等角度评价;能对别人的习作提出意见,并能根据他人的合理意见修改习作。

单元预习课 借助单元预习单,另呈现。

学习过程设计 教学过程 任务一:移步换景寻奇观 子任务一:聊一聊游览经历 同学们,你们一定有愉快的旅游经历,请借助自己的旅游照片和伙伴分享旅游中印象深刻的景色和感受吧! 子任务二:一路走来一路歌 活动一:学习《记金华的双龙洞》 一、导入: 把游览中的所见所闻所感记下来的文章就是游记,怎样才能用用思路清晰、生动形象的文字带着读者游览风景,感受风景。让我们化身为小游客,跟着作家叶圣陶的脚步,一起去游览金华的双龙洞,学习作者是怎样的写好游记的。 二、整体感知,理清行踪。 1.回顾预习,朗读表示作者行踪的句子,梳理游览路线图。 出示句子: 公路盘曲而上。”这是在去双龙洞的路上。 “在洞口抬头望……”这是到了洞口,写了洞口外和洞口里。 “虽说是空隙……”这段既描写了孔隙的样子大小,又写了作者坐船穿过孔隙的经历、感受。 “内东一团漆黑……”这是进到内洞了 板书:路上→洞口→外洞→孔隙→内洞→出洞 2、思考:这些表示行踪的句子在课文中起什么作用? (明确:这些表示行踪的句子交代了游览的顺序,将我们带到不同的景点,是文中的过渡句,使文章思路清晰。) 三、感知景物特点 过渡:要承担起导游的角色,在将读者“带到”具体景点的同时,还要指点读者欣赏具体的景物,告诉读者这些景物的特点,作者是怎样用形象生动的语言描写景物、表达游览感受的呢?我们边读边跟着文字去想象去体会,就都“看”见了,感受到了。 (一)赏路上风景之美 1、读第二三自然段 ,思考:一路上,作者看到了哪些景物 圈一圈。 要点:映山红、油桐、沙土、山、溪流。 2.让学生读读描写这些景物的句子,说说感受。 预设:景色明艳,溪流欢唱。 3.讨论:溪流声为什么会时时变换调子 溪流和双龙洞有什么关系 预设:因为山势不断变化,有的地方宽,有的地方窄,有时山势高,有时山势低,有时坦,有时陡峭,溪流从山上向下流,会随着山势的变化而时宽时窄,时缓时急,溪声也随着高时低,时断时续。 溪流是从双龙洞中流出来的。 总结: 去双龙洞的路上,写了花,写了山的颜色,写了溪流的姿态声音。你会发现,作者写在文章中的这些事物,不仅是有特点的,而且都让人觉得美——这就值得游览欣赏了。没有特点的、不美的,就不必管它了——除非你是要告诉别人这一次游览有多令人失望叫人无聊。 (二)感洞中景色之奇 1. 自主研读,圈画批注。 布置任务:自己读一读课文第四到第七自然段,想想作者游览了哪里,这些地方有什么特点。圈圈画画,写写批注。 2. 小组研讨,发现特点。小组研讨要求: (1)根据自己阅读所得,与伙伴一起完成表格。 (2)找相关句子,说说作者怎么写出这些特点来的。 3小组上台交流。 交流方式:说表格——说句子——合作读。 作者走到哪里有什么特点洞口宽外洞宽敞孔隙窄小内洞黑、奇、大

四、领悟写景方法 (一)悟作者写景之法 1.提问:作者写了这么多的地方,哪一处给你留下的印象最深刻 读一读、画一画、想一想作者是怎样写出它的特点的? 重点指导: 外洞特点——大 宽敞。 “仿佛到了个大会堂”“在那里聚集一千或是八百人开个会,一定不觉得拥挤”,是通过作者自身感受来写外洞特点的。 孔隙——狭小 “容得下一只小船进出”“两个人并排仰卧,刚合适,再没法容第三个人”是直观地描写孔隙的狭小。 “自以为……可是还能感觉……我又感觉……”是从作者感受的角度描写孔隙的狭小。可以引导学生充分想象,加深对孔隙“狭小”的体验。 内洞——黑 奇 大 作者先通过“一团漆黑”“余外全是昏暗”等词写出内洞“黑”的特点;接着介绍双龙的形象,并抓住“名目有四十多”“变化多端”“颜色各异”等词语介绍石笋、石钟乳,写出内洞景象之“奇”;最后抓住“比外洞大得多”“十来进房子那么大”,泉水“声音轻轻的”等写出内洞之“大”,这都是直观描写。 教师总结: 游记中的景物描写,都是附着着作者情感态度的,因为那是作者眼中心中的景物。一边描写景物的样子,一边表达自己游览过程中的想法和感受,会使读者觉得更真切,如临其境。 (二)思作者选材之妙 讨论:作者用了不少笔墨写孔隙、而对内洞的景象写的比较简单?。 教师点拨: 1.详写孔隙:因为这孔隙是从外洞到内洞的必经之路,还必须仰卧在小船上才能通过。这样的孔隙,这样的游览经历,不是什么溶洞里都有的,所以更值得写一写它的大小,写一写卧船通过的经历和感受了。 2.略写内洞,用了两个自然段。第一个自然段,主要写洞里的景象:洞顶的双龙、石钟乳石笋。写洞顶的双龙,用意很清楚,交代了双龙洞名字的来历;写石钟乳石笋,并没有细致描绘,只写了大致样子,那是因为很多溶洞里都有。第二个自然段,写了内洞的大小,也就一句话,用来对比的方法。 小结:写游记,移步换景,不是一路上的所见所闻所感都要写的,写主要景点和景物,尤其要写与众不同的、最能突出这一个地方特点的景物。 四、课堂小结 说说写游记时要注意些什么。 (1)按游览先后顺序来写,移步换景,清晰明了。 (2) 吸引人的景物重点写,先写眼睛看到的、耳朵听到的,直观的写出景物特点,再写自身感受。 检测题 在外洞找泉水的来路,原来从靠左边的石壁下方的孔隙流出。虽说是孔隙,可也容得下一 只小船进出。怎样小的小船呢?两个人并排仰卧,刚合适,再没法容第三个人,是这样小的小 船。船两头都系(Xì jì) 着绳子,管理处的工人先进内洞,在里边拉绳子,船就进去,在外洞的工人拉另一头的绳子,船就出来。我怀着好奇的心情独个儿仰卧在小船里,自以为从后脑到肩背, 到臀部,到脚跟,没有一处不贴着船底了,才说一声“行了”,船就慢慢移动。眼前(昏晕) 暗了,可 是还能感觉左右和上方的山石似(shì sì) 乎都在朝我挤压过来。我又感觉要是把头(稍 梢) 微 抬起一点儿,准会撞破额角,擦伤鼻子。大约行了二三丈的水程吧,就登陆了,这就到了内洞。 1. 画去括号内不正确的读音或汉字。 2. 作者从船小和自己的感受两方面表现孔隙的窄小。用“ ”画出描写船小的语句,用“——”画出描写“我”经过孔隙时的感受的句子。 3. 把“没有一处不贴着船底了”换个说法,意思不变。 4. 联系系上下文理解,“贴”的意思是 ,体现了孔隙 的特点。 课堂作业: 假如你就是当地一位导游,你会怎样介绍双龙洞呢?请选择自己喜欢的一处景点,然后以导游的身份向小组同学介绍。 活动二:学习《初试身手》——练习按顺序说清楚参观路线。 一、借示意图,说清游览顺序 1.明确要求。 (1)出示要求:星期天,你要带一位同学参观植物园。根据下面的示意图,画出参观路线,再按顺序说一说。 (2)提问:同学们,自己读一读,想想里面包含哪几个要求?预设:根据示意图画出参观路线;按路线说清参观的顺序。 (3)总结:只有先确定了参观的路线,才有可能将参观的顺序说清楚。 二、画参观路线。 (1)画路线图:请同学们自己设计一下参观的路线,在示意图上画一画,并将所经之处填写下来。 ( )-( )-( )-( )—……—( ) 预设1:南门一郁金香园—天鹅湖一望湖亭一纪念馆—北门 预设2:东南门一郁金香园—天鹅湖—望湖亭—纪念馆—松林一小桥—南门 (2)引导学生交流自己设计的参观路线。教师和其他同学随机点评,关注设计路线的合理性。 三、说清参观顺序。 (1)提问:从一处景点到达另一处景点,怎样说,才能说清楚呢?读读这句话想一想。出示:过了小桥往西,就来到了芍药园。总结:除了要说清楚从哪儿到哪儿,还要说清怎么走。 (2)学生试着按照自己设计的路线,说清参观的路线。教师点评。例: ①走进南门,顺着东面的小路往北走,就能看到郁金香园了。 ②出了纪念馆往西,经过北门,就来到了松林。 ③绕过天鹅湖,往北走,就是北门了。 (3)根据学生的交流,总结:在按顺序说参观路线的时候,我们常常会用到穿过、路过、走过、绕过等表示行走方式的词。 请学生完整说一说。 四、小结 这节课,我们梳理了把游览顺序写清楚、将吸引人的景物写具体的方法,还通过设计游览路线,写写游览顺序的活动,运用了所学方法。我们可以将这些方法运用到今后的表达中。 作业: 1.你游览过哪些地方?把印象较深的几个地方列在笔记本上。 2.选择一个自己觉得最值得与大家分享的地方,回忆自己的游览经过、所见所闻所想。可以用思维导图或表格来整理。 游览的地方 (什么时候)依次所到的景点印象最深的景物景物的特点当时的感受

任务二:驻足细赏绘美景 子任务一:动笔细描写具体 活动一:学习《海上日出》,感受景物变化 一.激趣导入,话说“日出”,了解作者 活动1:引导:你看过日出吗?描述一下你看到日出的情景。 老师从“按什么顺序,说得怎么样”的角度进行评价。 活动2:总结导人:日出是大自然美丽的景观,在不同的地点,不同的天气下,日出的景象各不相同。今天,让我们随着作家巴金,去领略海上日出的壮丽景象。 板书课題。 活动3:出示照片,简介作者。 出示巴金照片。 教师介绍:巴金,原名李尧棠,字芾甘,我国现当代著名的文学巨匠。他既是小说大家,也是散文大家,还是著名的翻译家和出版家。新中国成立前,主要成就在小说,新中国成立后,主要成就是散文。巴金的散文不仅热情似火,还质朴自然,娓娓动人,具有一种朴素美,给人以亲切感。他的代表作有《家》《春》《秋》《随想录》等。1927年1月,巴金从上海乘船赴巴黎留学,他把旅程见闻整理成《海行杂记》39篇,《海上日出》是第23篇。 【设计意图】这样设计导入,一是可以调动学生的生活经验,激发学生的学习兴趣,二是了解写作背景,为后面的把握内容,体会景物特点,学习和运用写法做好铺垫。 二.整体感知,理清思路 活动1:浏览课文。思考:课文以“海上日出”为题,哪几个自然段描写了“海上日出”的景象? 要点:课文第二至五自然段描写了海上日出的景象。 活动2:快速浏览第二至五自然段,讨论:同样是写日出,作者写了哪几种不同天气时的日出? 要点:写了晴天和有云时日出的不同景象。 板书:晴天、有云。 活动3:提问:课文首尾又写了什么呢? 要点:交代了作者看日出的时间、地点;作者对日出的赞美。 活动4:提问:根据对课文内容的梳理,课文可以分成几部分?每一部分又写了什么?要点: 第一部分(第一自然段):为了看日出,"我"常常早起,那时天还没有大亮。 第二部分(第二至五自然段):描写了海上日出的景色,具体描写了晴天和有云时日出的不同景象。 第三部分(第六自然段):描写了观看日出的感受,赞叹大自然的伟大。 【设计意图】以问题为导向,引导学生整体感知课文内容,理清行文思路,知道文中描写了晴天和有云时日出的不同奇观,为后面具体学习写景的方法做准备。 三.品读变化,发现写法 活动1:学生自由朗读课文第二、三自然段,边读边找出你认为描写日出最精彩的语句。学生自读课文后小组交流汇报。 预设1:“天空还是一片浅蓝,颜色很浅。转眼间天边出现了一道红震,慢慢地在扩大它的范围,加强它的亮光。”太阳快要升起来之前,天空的变化很美。 预设2:“果然,过了一会儿,在那个地方出现了太阳的小半边脸,红是真红,却没有亮光。”太阳刚出来的时候,光焰柔和。 预设3:“太阳好像负着重荷似的一步一步,慢慢地努力上升,到了最后,终于冲破了云霞,完全跳出了海面,颜色红得非常可爱。” 出示对比语句:比较两个句子表达效果有何不同。 ②太阳好像负着重荷似的一步一步,慢慢地努力上升。 ①太阳努力上升。 引导学生抓住关键词语“努力、慢慢地、一步一步、负着重荷”,交流太阳在上升过程中的艰难与缓慢。 讨论:你从“努力上升”“冲破了云霞”“跳出了海面”你体会到什么?这样写有什么好处? 要点:这几个词语准确描写了太阳升起来时的位置变化,把日出的过程写得清楚、具体。指导朗读。 预设4:“一刹那间,这个深红的圆东西,忽然发出了夺目的亮光,射得人眼睛发痛,它旁边的云片也突然有了光彩。” 引导学生关注“一刹那间”和“夺目”两个关键词,展开想象,在极短时间里,太阳发出刺眼的光芒,覆盖天地,真是神奇、真是壮观。指导朗读。 活动2:再读第二、三自然段,想一想:作者怎样一步一步写出海上日出的景象? 要点:抓住太阳的变化。 (1)颜色变化。 学生说到哪里,教师随机圈画关键词语,引导学生关注颜色的变化。 关键词语:天空一片浅蓝、一道红霞、红是真红、颜色红得非常可爱、发出夺目的亮光。小结:颜色由浅到深,抓住了变化。 (2)光亮变化:太阳从“没有亮光”到“发出夺目的亮光”。 (3)位置变化:出现小半边脸、努力上升、冲破云霞、跳出海面。 小结:作者通过颜色、光亮、位置等方面的变化把日出的过程写清楚了。海上日出是一个不断变化的过程,要介绍清楚,就要按照太阳变化的顺序,抓住几个主要的画面来说。 活动3:有感情地朗读第二、三自然段。 【设计意图】引导学生抓住关键词句,品读赏析,了解日出时的景象发生了哪些变化,体会按景物变化顺序写景的方法。 四.体会有云时日出的特点 活动1:引导:天气晴朗时,海上日出的景象是壮美的。那么,天边有云时又是怎样的一番景象呢?请大家默读课文第四、五自然段。 活动2:组织交流。 (1)天上多云时。 预设:“这时候要分辨出哪里是水,哪里是天,倒也不容易,因为我就只看见一片灿烂的亮光。” 点拨:看图理解水天一色的景象,指导朗读。 (2)天边有厚厚的黑云时。 预设1:“然而太阳在黑云里放射的光芒,透过黑云的重围,替黑云镶了一道发光的金边。” 点拨:抓住动词“镶”,通过看图理解“镶”字使用的妙处。 预设2:“后来太阳才慢慢地冲出重围,出现在天空,甚至把黑云也染成了紫色或者红色。” 点拨:抓住动词“染”感受太阳一层一层地晕染着黑云,体会“染”字使用的妙处。 小结:作者描写天边有多云和天边有黑云时的日出,抓住了各自的特点,写得具体形象。写景的时候,要抓住特点重点来写,这样才能给人留下深刻的印象。 活动3:有感情地朗读第四、五自然段。 【设计意图】引导学生品读多云和黑云时日出的不同特点,体会要把景物写得具体形象,要抓住特点重点来写,才能给人留下深刻的印象。 课堂小结: 1.写某一固定的景物时,可以按照景物变化的顺序,从不同方面抓住景物变化明显的地方去写。 2.要把景物写得具体形象,可以抓住景物的特点重点来写。 随堂检测: 果然,过了一会儿,那个地方出现了太阳的小半边脸,红是真红,却没有亮光。太阳好像负着重荷(hè hé)似的一步一步,慢慢地努力上升,到了最后,终于冲破了云霞,完全(跳出 升出)了海面,颜色红得非常可爱。一刹( chà shà)那间,这个深红的圆东西,忽然发出(耀眼 夺目)的亮光,射得人眼睛发痛,它旁边的云片也突然有了光彩。 用“﹨”画去括号内不正确的读音或词语。 这段话按( )顺序一步一步地写出了日出时的景象,作者不仅抓住日出时太阳的( )变化,还抓住太阳( )和( )的变化来写。 画“ ”的句子运用了( )修辞手法,写出了太阳( )。 布置作业: 1.课后向家人讲述海上日出的景象。 2.选做:感兴趣的同学,可以观察日落、刮风、下雨等景象的变化过程,按照变化的顺序写一篇观察日记。 活动二:习作例文,景物描写有层次,语言表达要生动 拓展学习习作例文《颐和园》和《七月的天山》,梳理路线图,感受各处景物特点,明白作者是如何把重点景物写清楚的。 一、游览顺序写清楚 1、《颐和园》——过渡句点明地点转换或观察视角 (1)呈现句子: 进了颐和园的大门,绕过大殿,就来到有名的长廊。 走完长廊,就来到了万寿山脚下。 登上万寿山,站在佛香阁的前面向下望…… 从万寿山下来,就是昆明湖。 (2)学生交流过渡句应注意什么。 教师点拨。 ①过渡句要避免重复。 ②游览的地方有山、河、林、坡、路、亭……地形不同,需运用合适的动词。 ③加入表示方位的词语。 ④过渡句里,可以有一个地点,也可以用上两三个地点。 2、《七月的天山》——按方位顺序写清楚 段落景物顺序2蓝天,雪峰、峭壁悬崖上的雪水 山脚下的溪流、鱼群从高到低3雪峰 原始森林 再写近看塔松 日影 溪水从远到近

二、重点景物写具体 讨论作者用什么方法才能把重点景物写清楚、具体的呢? 出示句子 1.在轻轻荡漾着的溪流的两岸,满是高过马头的野花,五彩缤纷,像织不完的锦缎那么绵延,像天边的震光那么耀眼,像高空的彩虹那么绚烂。 2.昆明湖静得像一面镜子,绿得像一块碧玉。游船、画舫在湖面慢慢地滑过,几乎不留一点儿痕迹。 点拨:可用比喻、排比、拟人等方法进行描写,让语言更生动、具体。 三、课堂小结 一篇优秀的游记,就是用思路清晰、生动形象的文字带着读者游览风景,感受风景。 思路清晰,就是要做到按一定的顺序来记叙,大多是按照游览的顺序,移步换景,既记叙了游览的过程,又描绘了每一处的景物。 生动形象,就是要将自己注意到的、要跟读者分享的景物用合适的语言描写出来,最好将自己当时的感受也一起表达出来,让读者有身临其境之感。 随堂检测: 先填空,再完成练习。 1、太阳下,雪峰间的云影就像绣了( )。 这句话把( )比作( ),把( )比作( ),多美啊! 2、融化的雪水,从高悬的山润、从娟壁断崖上飞泻下来,像( ),在山脚下汇成冲激的溪流,浪花往上抛,形成( )。 这句话把把( )比作( )和( ) 生动形象地写出了溪水的( )。 作业设计: 片段练习:观察附近的一处景物,注意用上课上学到的方法,先写看到的,再写自己的感受,要写出景物的特点来。 评价要点 按一定的顺序有看到的和自己的感受语言生动形象

任务三:我来当导游 活动一:设计旅游路线 学习目标:通过画游览路线图,理清写作思路,明确写作顺序 学习过程: (一)回顾课文,唤起记忆,激发表达欲望。 本单元,我们跟随作者欣赏了“海上日出”,游览了“金华的双龙洞”,去了“颐和园”和“七月的天山”。回忆自己游览过哪些地方,哪个地方给你留下的印象最深刻?出示图片,引入话题。 (二)问题出示,明确选材范围和习作要求。 1.浏览习作提示,找出表明习作要求的关键句读一读。 2.出示问题:你游览过哪些地方,哪个地方给你留下的印象最深刻?学生分享。 3.出示文中泡泡提示 小结:可以选自然景点,也可以是人文景点。 (三)整合例文课文,明确习作内容,理清游览顺序。 思考: 1.《记金华的双龙洞》一文按什么顺序写? 路上-洞口-外洞-孔隙-内洞-出洞(按游双龙洞的顺序写的) 2.《颐和园》一文按什么顺序写? 长廊-万寿山-佛香阁-昆明湖(按游览路线的顺序写的) (四)总结写作方法,画路线图。 假设你要写自己印象深刻的地方,你会按什么顺序来写呢? 画一画我的路线图 我想分享的地方是( )。 这个地方,有几处景点,我能写出它们的名字。 按顺序连成自己的游览路线图。 活动二:写旅游经历(习作指导课) 学习目标: 1.能把印象深刻的景物作为重点来写,写出特点。 2.能运用过渡句使景物的转换更加自然。 学习过程: (一)借助例文,指导写好印象深刻的景物。 1.抓重点景物,写出特点。 回顾《海上日出》是怎样具体描写日出时的美景的。(从颜色和动态变化来写,使用拟人的修辞手法。) 学习表达方法,迁移运用。 游览中你印象最深的景物是什么?有什么突出特点?怎样写出它的特点?交流讨论表达方法。 (二)使用过渡句,使景物转换更自然。 回顾例文: 走完长廊,就来到了万寿山脚下。 从万寿山下来,就是昆明湖。 描写每一处景物之前,作者都用一个过渡句介绍地点的转换,过渡句使景物的转换更自然。 (三)根据提示,对习作进行构思、安排,完成习作。 所选景物景物特点写作顺序过渡语句

活动三:评选最佳游记。(习作评改课) 学习目标: 1.能积极主动地与同学互相欣赏习作,从游览顺序、重点景物描写,过渡句的使用等不同角度欣赏评价同学的习作。 2.能对别人的习作提出意见,并能根据他人的合理意见修改习作。 学习过程: (一)谈话导入,明确本节课学习任务 同学们,在上节习作指导课上,我们写了一篇游记,为了让同学们的习作更精彩,这节课我们一起对习作进行评价修改。 回顾习作要求。 三个重点内容:能按游览的顺序描写景物,能抓住重点景物进行描写,能运用过渡句,使景物转化自然。 (二)抽检习作,初做点评 教师点评习作初稿。 在上课之前,先对班级学生的习作翻看一遍,整理出习作中的主要问题,学生根据这些问题自行对照,说说自己的初步感受。 (三)对照要求,自评互评 1.学生根据习作评价要点,进行自评和互评,教师巡视。 评价内容评价标准等级1.主题明确能准确印象深刻的地方进行描写,把游览的过程写清楚。 2.写作顺序能借助游览图按照一定的顺序展开描写。 3.景物特点能把印象深刻的景物作为重点来写,注意把特点写出来。 4.过渡语句运用过渡句使景物的转换更加自然。 5.书写质量书写规范,卷面整洁美观

2.选取班级中优秀的习作和有问题的习作各一份,全班点评,教师有针对性地进行指导。 3.学生进一步修改完善。 (四)范文赏析,交流评议 游雾灵山 去年暑假,我和爸爸妈妈一起去了密云雾灵山。 一路上,我就感受到雾灵山的美了。道路两旁的群山在雾霭的笼罩下,一起一伏,像一幅空灵的水墨画。进了山口,就看到了雾灵山的主峰,主峰就像一个高大的巨人,挡住了我的去路。旁边的诸多侧峰,好似这位巨人的子孙一样站在周围。山顶藏在云雾里,在蓝天的映衬下,既高大,又神秘。 (开头扣题,交代了游雾灵山的时间和人物,以及雾灵山的地理位置,开始了有顺序的游览,写了进山前,以及进了山口,看到了主峰。) 顺着“巨人”的腰,向上攀登。一些不知名的山野小花,在树木的缝隙中,一边跳舞一边向游人展开笑脸。整个山体被五颜六色的小花包裹着,好似披上了五彩的衣裳。还有一些“爬墙虎”,叶子通红通红的,紧贴在崖壁上,让这崖壁也成为一道美丽的风景。 (用拟人修辞手法生动写出了不知名的山野小花的可爱,表达了作者对小花的喜爱之情。写出了攀登上山的景色) 转过一个山脚,一条长长的瀑布飞流而下。流水与巨石击掌,溅起水珠,水珠又腾起成为迷雾。一阵风吹来,吹落的枫叶在空中,像一只只蝴蝶翩翩起舞,落在溪流上,像一叶叶扁舟。水流沿着河谷顺势而下,弯弯曲曲地流到远方,流到我看不到的地方。 (用飞流而下的瀑布写出了雾灵山的动态美,给人身临其境的感觉。运用过渡句由山上植物转为写瀑布,衔接自然流畅。) 时间慢慢过去了,我们即将离开。我看到了雾灵山的高大,聆听了雾灵山的清脆,也迷恋上了雾灵山的色彩,感受了雾灵山如雾般的神秘与灵秀。你想不想也来雾灵山看看呢 (结尾总结全文,表达感受,写出对雾灵山的喜爱。) 点评依据: 1.按游览顺序来介绍雾灵山,将游览的过程写清楚。 2.运用了表示空间转换的句子, 使被介绍的景物之间能够自然转换 3.把印象深刻的小花和瀑布作为重点写并写出其特点。 学习要求: 根据点评再次修改自己的习作。 作业设计: 通过开展“我来当导游”活动,将自己的习作与同学们分享,评选“最优代言人”。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 古诗词三首

- 2 乡下人家

- 3 天窗

- 4* 三月桃花水

- 口语交际:转述

- 习作:我的乐园

- 语文园地

- 第二单元

- 5 琥珀

- 6 飞向蓝天的恐龙

- 7 纳米技术就在我们身边

- 8* 千年梦圆在今朝

- 口语交际:说新闻

- 习作:我的奇思妙想

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第三单元

- 9 短诗三首

- 10 绿

- 11 白桦

- 12* 在天晴了的时候

- 语文园地

- 第四单元

- 13 猫

- 14 母鸡

- 15 白鹅

- 习作:我的动物朋友

- 语文园地

- 第五单元

- 16 海上日出

- 17 记金华的双龙洞

- 习作例文

- 习作:游____

- 第六单元

- 18 文言文二则

- 19 小英雄雨来(节选)

- 20* 我们家的男子汉

- 21* 芦花鞋

- 口语交际:朋友相处的秘诀

- 习作:我学会了____

- 语文园地

- 第七单元

- 22 古诗三首

- 23 “诺曼底”号遇难记

- 25* 挑山工

- 24* 黄继光

- 口语交际:自我介绍

- 习作:我的“自画像”

- 语文园地

- 第八单元

- 26 宝葫芦的秘密(节选)

- 27 巨人的花园

- 28* 海的女儿

- 习作:故事新编

- 语文园地