人教鄂教版五年级科学下册第11课《杠杆》教案(表格式)

文档属性

| 名称 | 人教鄂教版五年级科学下册第11课《杠杆》教案(表格式) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 527.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教鄂教版(2017秋) | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2024-02-21 22:15:06 | ||

图片预览

文档简介

课时备课

课题 11.杠杆 授课时间 月 日(星期 )

课型 新授课 第 1 课时(共 1 课时)

教材分析 《杠杆》一课,课标中涉及的科学概念,主要概念是:17.技术的核心是发明,是人们对自然的利用和改造。学习内容为:17.3工具是一种物化的技术。5-6年级的学习目标为:知道杠杆、滑轮、轮轴、斜面等是常见的简单机械。使用杠杆、滑轮、轮轴、斜面等简单机械解决生活中的实际问题。 本课是《简单机械》单元的第一课时,也是学生认识的第一种简单机械。杠杆这个词学生在课前并不陌生,从生活经验的角度有或多或少的了解,但是很少有学生对杠杆有过较深入的分析和研究。本课从生活中的实际问题出发,进而通过对杠杆尺的研究发现杠杆的特点,之后通过实验探究怎样使用杠杆能省力,最终回到生活中的实际问题。在拓展与应用环节,不仅了解生活中应用杠杆的工具,也是巩固对杠杆的认识的过程。

学情分析 学生对于杠杆原理的物体接触比较多,例如常用的一些工具、运动健身器材,但对于什么是杠杆和它的结构、省力情况还不太清楚。认为杠杆都省力。

教学目标 科学观念: 1.学生通过对杠杆尺平衡实验的研究,能说出杠杆尺平衡的条件。 2.学生通过对杠杆的研究,知道杠杆是简单机械中的一种,了解杠杆在生产和生活中的广泛应用。 科学思维: 培养学生分析、比较、抽象概括等思维能力。 探究实践: 1. 学生通过杠杆尺平衡实验的研究能收集杠杆尺平衡的数据。 2.学生实验后,通过对数据进行整理、分类,运用比较、分析、归纳等方法得出杠杆尺平衡的规律。 态度责任: 1. 能在好奇心的驱使下,对杠杆特点进行科学探究的兴趣。 2. 能分工协作,进行多人合作的探究学习。 3.学生通过对杠杆的学习,能关注日常生活中的杠杆及作用,乐于将学到的科学知识运用到生活中,感受到合理利用杠杆可以方便我们的生活。

教学重点 通过对数据的比较、分析得出结论。

教学难点 获取实验数据

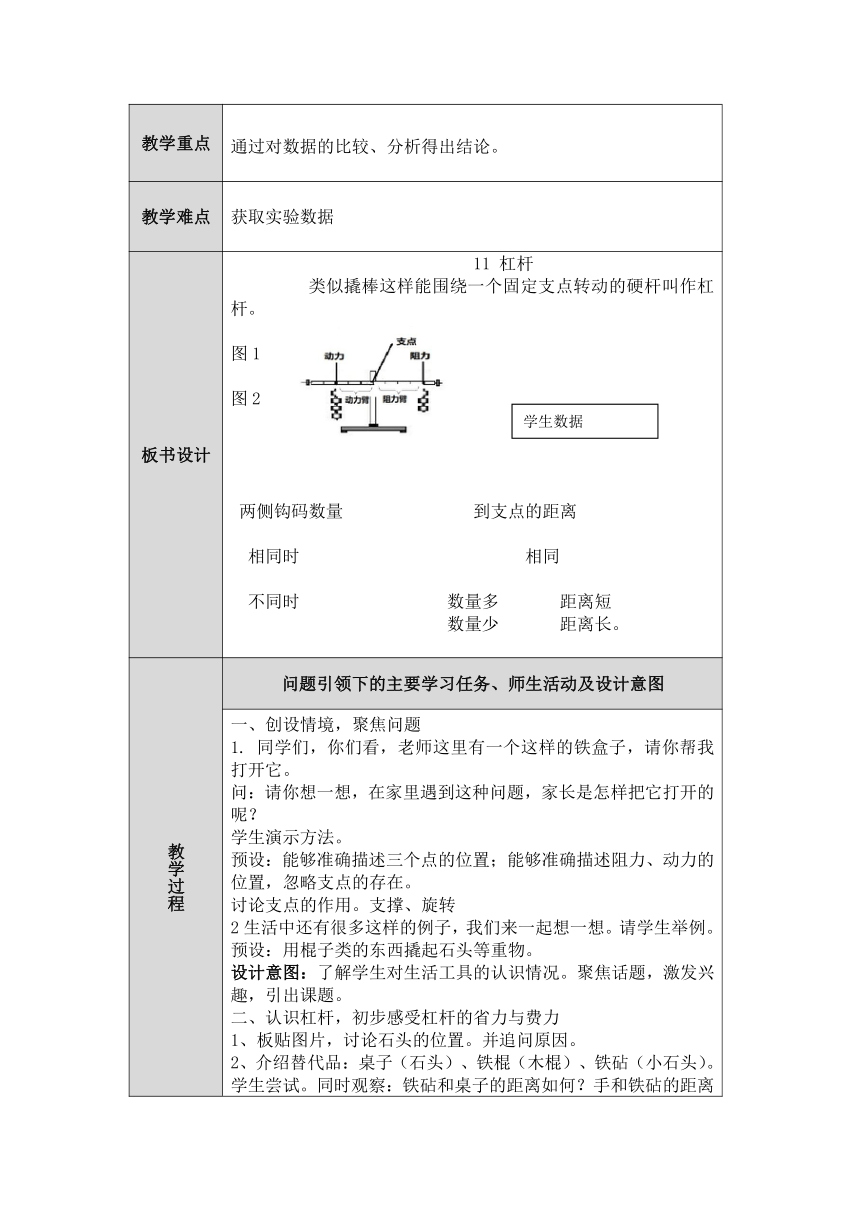

板书设计 11 杠杆 类似撬棒这样能围绕一个固定支点转动的硬杆叫作杠杆。 图1 图2 两侧钩码数量 到支点的距离 相同时 相同 不同时 数量多 距离短 数量少 距离长。

教学过程 问题引领下的主要学习任务、师生活动及设计意图

一、创设情境,聚焦问题 1. 同学们,你们看,老师这里有一个这样的铁盒子,请你帮我打开它。 问:请你想一想,在家里遇到这种问题,家长是怎样把它打开的呢? 学生演示方法。 预设:能够准确描述三个点的位置;能够准确描述阻力、动力的位置,忽略支点的存在。 讨论支点的作用。支撑、旋转 2生活中还有很多这样的例子,我们来一起想一想。请学生举例。 预设:用棍子类的东西撬起石头等重物。 设计意图:了解学生对生活工具的认识情况。聚焦话题,激发兴趣,引出课题。 二、认识杠杆,初步感受杠杆的省力与费力 1、板贴图片,讨论石头的位置。并追问原因。 2、介绍替代品:桌子(石头)、铁棍(木棍)、铁砧(小石头)。学生尝试。同时观察:铁砧和桌子的距离如何?手和铁砧的距离如何? 当我们利用螺丝刀撬盖子、利用木棍撬石头、铁棍撬桌子的时候,这些工具就成为了一种简单机械——杠杆。能围绕一个固定支点转动的硬杆叫做杠杆。 刚才我们在撬起盒盖时,螺丝刀的那个部位承受了盒盖这个重物?我们把杠杆上承受重物的部位叫做阻力作用点,这个力就叫做阻力。而这里抵在盒子的突起位置上,对杠杆起支撑作用,这个部位就是支点。我要想撬起盒盖,就要对杠杆用力,我们在那里用力,这个力就是动力,用力的点就是动力作用点。 分析撬桌子。 (一)探究杠杆尺平衡规律 1. 观察杠杆尺 谈话:为了研究杠杆有哪些的特点,我们利用杠杆尺进行研究,出示杠杆尺。请同学们观察杠杆尺由几部分组成。 学生分组观察并汇报,预设:底座、支架(竖杆)、杠杆尺(横杆)、固定轴(支点)、螺母。杠杆尺中心有个可以围绕转动的点、位置不变、孔是从中心点向两边进行排序的、位置、数量左右对称、杠杆尺处在平衡状态、杠杆尺两侧可以挂重物 学生回答,预设:都有支点、一端有重物,一端用力 明确:杠杆尺能围绕支点转动 杠杆尺处在平衡状态 杠杆尺左右两边有小格、距离相等 提问:这个杠杆尺和撬棒有什么相似之处。 学生回答,预设:都有支点、一端有重物,一端用力 2.探究杠杆尺平衡条件 (1)收集数据 谈话:什么是杠杆尺平衡(演示)在杠杆尺右侧任意位置悬挂任意数量的钩码,这里就相当于阻力。观察杠杆尺的状态,思考原因,想办法让杠杆尺平衡,思考原因。明确杠杆尺左右两边想办。研究出尽可能多的方法并记录下来 (2)分析数据 谈话:请同学们仔细观察数据,对于如何让杠杆尺平衡,你有什么发现? 预设:学生通过小组讨论,会发现当两侧钩码数量相同时,到支点的距离相同;当两侧钩码数量不同时,数量多的一侧到支点的距离短,数量少的一侧到支点的距离长。 如果学生对于数据的处理能力不够,分析不足时,策略如下: 对记录条进行分类,重新摆放。 问题一:可以怎样将众多数据进行分类 问题二:观察同一类的数据,有哪些相同点? 问题三:你有什么发现? (对于杠杆平衡的计算公式:动力×动力臂=阻力×阻力臂,视学生情况而定,如果有学生发现这一规律,就引导计算。) (3)得出结论 谈话:通过我们的研究发现,要想让杠杆尺平衡,当两侧钩码数量相同时,到支点的距离相同;当两侧钩码数量不同时,数量多的一侧到支点的距离短,数量少的一侧到支点的距离长。 (4)探究平衡尺再平衡 A谈话:通过同学们对于杠杆尺的研究,发现了杠杆尺平衡的一些规律。出示新的杆杆尺,现在请同学们想一想,例如现在,在杠杆尺左右两侧4格的位置分别挂3个钩码,杠杆尺平衡。如果我把右侧的位置移动到3格处,杠杆尺会怎样呢? 学生回答会不平衡了 怎样做可以使杠杆尺再次平衡呢?你的理由是什么? 学生回答,预设:直接将左侧钩码移动到 某一具体位置处;增加或减少钩码的数量等。 B分组研究并汇报 C 小结:通过刚才的活动,再次证明了我们发现的杠杆尺平衡的规律是正确的。 设计意图:发展学生的演绎思维,利用刚刚总结的规律来解决新问题。 三、总结:杠杆的基本特点:有支点、动力作用点和阻力作用点;当动力臂大于阻力臂时,需要的钩码数少,动力小于阻力;当动力臂小于阻力臂时,需要的钩码数多,动力大于阻力。 四、拓展迁移: 看图片进行解释。

作业布置

教 学 反 思 通过对常见工具的观察,加深对概念的理解。引导学生理解工具的作用是方便我们的生活,而不仅仅是为了省力。学生在这节课做杠杆实验很感兴趣。能够想出不同的办法。

课题 11.杠杆 授课时间 月 日(星期 )

课型 新授课 第 1 课时(共 1 课时)

教材分析 《杠杆》一课,课标中涉及的科学概念,主要概念是:17.技术的核心是发明,是人们对自然的利用和改造。学习内容为:17.3工具是一种物化的技术。5-6年级的学习目标为:知道杠杆、滑轮、轮轴、斜面等是常见的简单机械。使用杠杆、滑轮、轮轴、斜面等简单机械解决生活中的实际问题。 本课是《简单机械》单元的第一课时,也是学生认识的第一种简单机械。杠杆这个词学生在课前并不陌生,从生活经验的角度有或多或少的了解,但是很少有学生对杠杆有过较深入的分析和研究。本课从生活中的实际问题出发,进而通过对杠杆尺的研究发现杠杆的特点,之后通过实验探究怎样使用杠杆能省力,最终回到生活中的实际问题。在拓展与应用环节,不仅了解生活中应用杠杆的工具,也是巩固对杠杆的认识的过程。

学情分析 学生对于杠杆原理的物体接触比较多,例如常用的一些工具、运动健身器材,但对于什么是杠杆和它的结构、省力情况还不太清楚。认为杠杆都省力。

教学目标 科学观念: 1.学生通过对杠杆尺平衡实验的研究,能说出杠杆尺平衡的条件。 2.学生通过对杠杆的研究,知道杠杆是简单机械中的一种,了解杠杆在生产和生活中的广泛应用。 科学思维: 培养学生分析、比较、抽象概括等思维能力。 探究实践: 1. 学生通过杠杆尺平衡实验的研究能收集杠杆尺平衡的数据。 2.学生实验后,通过对数据进行整理、分类,运用比较、分析、归纳等方法得出杠杆尺平衡的规律。 态度责任: 1. 能在好奇心的驱使下,对杠杆特点进行科学探究的兴趣。 2. 能分工协作,进行多人合作的探究学习。 3.学生通过对杠杆的学习,能关注日常生活中的杠杆及作用,乐于将学到的科学知识运用到生活中,感受到合理利用杠杆可以方便我们的生活。

教学重点 通过对数据的比较、分析得出结论。

教学难点 获取实验数据

板书设计 11 杠杆 类似撬棒这样能围绕一个固定支点转动的硬杆叫作杠杆。 图1 图2 两侧钩码数量 到支点的距离 相同时 相同 不同时 数量多 距离短 数量少 距离长。

教学过程 问题引领下的主要学习任务、师生活动及设计意图

一、创设情境,聚焦问题 1. 同学们,你们看,老师这里有一个这样的铁盒子,请你帮我打开它。 问:请你想一想,在家里遇到这种问题,家长是怎样把它打开的呢? 学生演示方法。 预设:能够准确描述三个点的位置;能够准确描述阻力、动力的位置,忽略支点的存在。 讨论支点的作用。支撑、旋转 2生活中还有很多这样的例子,我们来一起想一想。请学生举例。 预设:用棍子类的东西撬起石头等重物。 设计意图:了解学生对生活工具的认识情况。聚焦话题,激发兴趣,引出课题。 二、认识杠杆,初步感受杠杆的省力与费力 1、板贴图片,讨论石头的位置。并追问原因。 2、介绍替代品:桌子(石头)、铁棍(木棍)、铁砧(小石头)。学生尝试。同时观察:铁砧和桌子的距离如何?手和铁砧的距离如何? 当我们利用螺丝刀撬盖子、利用木棍撬石头、铁棍撬桌子的时候,这些工具就成为了一种简单机械——杠杆。能围绕一个固定支点转动的硬杆叫做杠杆。 刚才我们在撬起盒盖时,螺丝刀的那个部位承受了盒盖这个重物?我们把杠杆上承受重物的部位叫做阻力作用点,这个力就叫做阻力。而这里抵在盒子的突起位置上,对杠杆起支撑作用,这个部位就是支点。我要想撬起盒盖,就要对杠杆用力,我们在那里用力,这个力就是动力,用力的点就是动力作用点。 分析撬桌子。 (一)探究杠杆尺平衡规律 1. 观察杠杆尺 谈话:为了研究杠杆有哪些的特点,我们利用杠杆尺进行研究,出示杠杆尺。请同学们观察杠杆尺由几部分组成。 学生分组观察并汇报,预设:底座、支架(竖杆)、杠杆尺(横杆)、固定轴(支点)、螺母。杠杆尺中心有个可以围绕转动的点、位置不变、孔是从中心点向两边进行排序的、位置、数量左右对称、杠杆尺处在平衡状态、杠杆尺两侧可以挂重物 学生回答,预设:都有支点、一端有重物,一端用力 明确:杠杆尺能围绕支点转动 杠杆尺处在平衡状态 杠杆尺左右两边有小格、距离相等 提问:这个杠杆尺和撬棒有什么相似之处。 学生回答,预设:都有支点、一端有重物,一端用力 2.探究杠杆尺平衡条件 (1)收集数据 谈话:什么是杠杆尺平衡(演示)在杠杆尺右侧任意位置悬挂任意数量的钩码,这里就相当于阻力。观察杠杆尺的状态,思考原因,想办法让杠杆尺平衡,思考原因。明确杠杆尺左右两边想办。研究出尽可能多的方法并记录下来 (2)分析数据 谈话:请同学们仔细观察数据,对于如何让杠杆尺平衡,你有什么发现? 预设:学生通过小组讨论,会发现当两侧钩码数量相同时,到支点的距离相同;当两侧钩码数量不同时,数量多的一侧到支点的距离短,数量少的一侧到支点的距离长。 如果学生对于数据的处理能力不够,分析不足时,策略如下: 对记录条进行分类,重新摆放。 问题一:可以怎样将众多数据进行分类 问题二:观察同一类的数据,有哪些相同点? 问题三:你有什么发现? (对于杠杆平衡的计算公式:动力×动力臂=阻力×阻力臂,视学生情况而定,如果有学生发现这一规律,就引导计算。) (3)得出结论 谈话:通过我们的研究发现,要想让杠杆尺平衡,当两侧钩码数量相同时,到支点的距离相同;当两侧钩码数量不同时,数量多的一侧到支点的距离短,数量少的一侧到支点的距离长。 (4)探究平衡尺再平衡 A谈话:通过同学们对于杠杆尺的研究,发现了杠杆尺平衡的一些规律。出示新的杆杆尺,现在请同学们想一想,例如现在,在杠杆尺左右两侧4格的位置分别挂3个钩码,杠杆尺平衡。如果我把右侧的位置移动到3格处,杠杆尺会怎样呢? 学生回答会不平衡了 怎样做可以使杠杆尺再次平衡呢?你的理由是什么? 学生回答,预设:直接将左侧钩码移动到 某一具体位置处;增加或减少钩码的数量等。 B分组研究并汇报 C 小结:通过刚才的活动,再次证明了我们发现的杠杆尺平衡的规律是正确的。 设计意图:发展学生的演绎思维,利用刚刚总结的规律来解决新问题。 三、总结:杠杆的基本特点:有支点、动力作用点和阻力作用点;当动力臂大于阻力臂时,需要的钩码数少,动力小于阻力;当动力臂小于阻力臂时,需要的钩码数多,动力大于阻力。 四、拓展迁移: 看图片进行解释。

作业布置

教 学 反 思 通过对常见工具的观察,加深对概念的理解。引导学生理解工具的作用是方便我们的生活,而不仅仅是为了省力。学生在这节课做杠杆实验很感兴趣。能够想出不同的办法。