河南省周口市鹿邑县第二高级中学校2023-2024学年高一上学期期末考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 河南省周口市鹿邑县第二高级中学校2023-2024学年高一上学期期末考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 85.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-02-22 16:51:27 | ||

图片预览

文档简介

鹿邑县第二高级中学校2023-2024学年高一上学期期末考试

历史试题

时间75分钟 总分100分

一、选择题(本题共16小题,每小题3分,共48分)

1.商周时期是我国奴隶制社会经济发展并走向繁荣的时期,关于商周时期社会经济的发展表述不正确的是( )

A.农业使用木、石头、骨、蚌等材质的工具

B.青铜是手工业主要部门,青铜器种类繁多

C.实行土地国有制,可以随意买卖

D.井田制是土地经营的基本方式

2.隋和唐初的宰相为三省长官,即尚书仆射、中书令、侍中各二人。同时,又以各种加衔,如参掌朝政、平章国计、同知政事等名目参与宰相事务。这一现象( )

A.反映出文官制度走向成熟 B.促进了中枢决策科学化

C.推动了相权与君权的平衡 D.有利于君主专制的加强

3.“既是中央派出机构,代表中央,又是地方最高一级行政机构,代表地方,……使中央权力下移了一个层次,地方机构上升一级,大大靠近中央。它的两重身份使上下紧密结合,浑然一体"。这一行政机构是( )

A.秦朝的县 B.西汉的州 C.元朝的行省 D.宋朝的路

4.有位古代思想家认为,“人只有个天理人欲,此胜则彼退,彼胜则此退,无中立不进退之理”,必须“革尽人欲,复尽天理”才能去恶为善,而入圣贤之境了。这位思想家是( )

A.孔子 B.董仲舒 C.朱熹 D.陆九渊

5.以下材料为四位皇帝的一日政务节录,按朝代顺序排列正确的是(

①帝令“革中书省,归其政于六部”

②廷议“统一车轨,修驰道、直道”

③诏曰“诸侯王或欲推私恩分子弟邑者,令各条上”

④引见俘获的突厥颉利可汗,诸蕃君长奉上“天可汗”尊号

A.①②③④ B.②③④① C.③④②① D.②④③①

6.作为中国古代历史中的一个重要的社会转型时期,明清社会在诸多领域都出现了巨大的变化。其中经济领域出现的新现象有( )

①茶叶棉花开始种植 ②自由雇佣劳动出现

③财源倚重外贸税收 ④美洲白银大量流入

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

7.19世纪60年代,英国受美国南北战争影响,棉花来源受阻,不得不求诸印度、中国。70~80年代,日本机器棉纺织业兴起,需要华棉供应。中国棉花出口量日增,进口量下降。这反映了当时( )

A.中国被卷入资本主义世界市场 B.已经沦为半殖民地半封建社会

C.耕织结合的自然经济彻底瓦解 D.中外贸易长期维持了出超局面

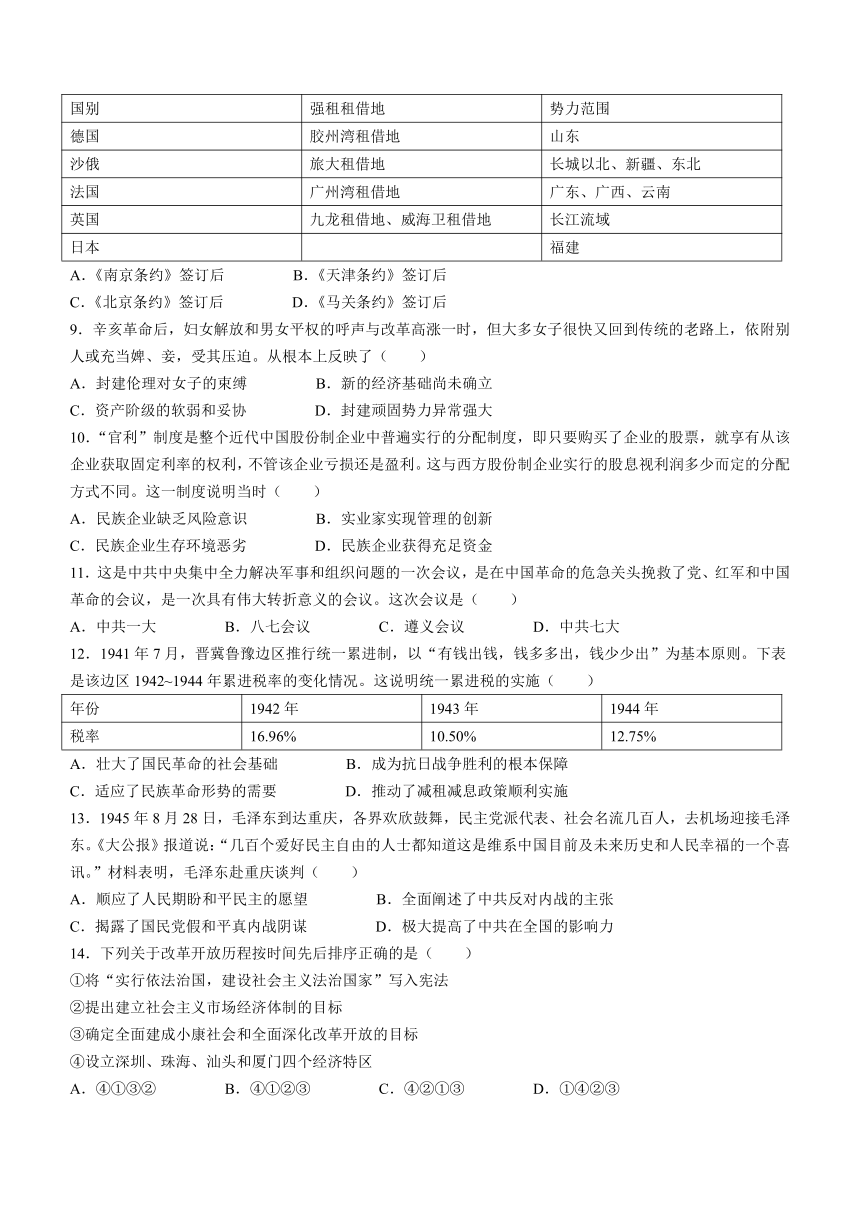

8.下表为列强在华强租租借地和划分势力范围情况,此情况发生于( )

国别 强租租借地 势力范围

德国 胶州湾租借地 山东

沙俄 旅大租借地 长城以北、新疆、东北

法国 广州湾租借地 广东、广西、云南

英国 九龙租借地、威海卫租借地 长江流域

日本 福建

A.《南京条约》签订后 B.《天津条约》签订后

C.《北京条约》签订后 D.《马关条约》签订后

9.辛亥革命后,妇女解放和男女平权的呼声与改革高涨一时,但大多女子很快又回到传统的老路上,依附别人或充当婢、妾,受其压迫。从根本上反映了( )

A.封建伦理对女子的束缚 B.新的经济基础尚未确立

C.资产阶级的软弱和妥协 D.封建顽固势力异常强大

10.“官利”制度是整个近代中国股份制企业中普遍实行的分配制度,即只要购买了企业的股票,就享有从该企业获取固定利率的权利,不管该企业亏损还是盈利。这与西方股份制企业实行的股息视利润多少而定的分配方式不同。这一制度说明当时( )

A.民族企业缺乏风险意识 B.实业家实现管理的创新

C.民族企业生存环境恶劣 D.民族企业获得充足资金

11.这是中共中央集中全力解决军事和组织问题的一次会议,是在中国革命的危急关头挽救了党、红军和中国革命的会议,是一次具有伟大转折意义的会议。这次会议是( )

A.中共一大 B.八七会议 C.遵义会议 D.中共七大

12.1941年7月,晋冀鲁豫边区推行统一累进制,以“有钱出钱,钱多多出,钱少少出”为基本原则。下表是该边区1942~1944年累进税率的变化情况。这说明统一累进税的实施( )

年份 1942年 1943年 1944年

税率 16.96% 10.50% 12.75%

A.壮大了国民革命的社会基础 B.成为抗日战争胜利的根本保障

C.适应了民族革命形势的需要 D.推动了减租减息政策顺利实施

13.1945年8月28日,毛泽东到达重庆,各界欢欣鼓舞,民主党派代表、社会名流几百人,去机场迎接毛泽东。《大公报》报道说:“几百个爱好民主自由的人士都知道这是维系中国目前及未来历史和人民幸福的一个喜讯。”材料表明,毛泽东赴重庆谈判( )

A.顺应了人民期盼和平民主的愿望 B.全面阐述了中共反对内战的主张

C.揭露了国民党假和平真内战阴谋 D.极大提高了中共在全国的影响力

14.下列关于改革开放历程按时间先后排序正确的是( )

①将“实行依法治国,建设社会主义法治国家”写入宪法

②提出建立社会主义市场经济体制的目标

③确定全面建成小康社会和全面深化改革开放的目标

④设立深圳、珠海、汕头和厦门四个经济特区

A.④①③② B.④①②③ C.④②①③ D.①④②③

15.2017年,中国共产党第十九次全国代表大会召开。这次会议上确立了习近平新时代中国特色社会主义思想为中国共产党必须长期坚持的指导思想。习近平新时代中国特色社会主义思想是( )

①对马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观的继承和发展

②马克思主义中国化的最新成果

③中国特色社会主义理论体系的重要组成部分

④全党全国人民为实现中华民族伟大复兴而奋斗的行动指南

A.①②④ B.①③④ C.②③④ D.①②③④

16.新中国成立以来,中国十分重视与周边国家的交往:20世纪50年代,提出和平共处五项原则:2003年,提出“睦邻、安邻、富邻”的周边外交政策;中共十八大以来,坚持“与邻为善、以邻为伴”的外交方针,突出体现“亲、诚、惠、容”的外交理念。这主要是为了( )

A.消除分歧增进互信 B.构建均衡发展格局

C.深化合作共谋发展 D.改善全球治理体系

二、非选择题

17.(14分)“大一统”是我国历史上长期形成的政治观、民族观,也是历代国家治理所追求的理想与目标。阅读下列材料,回答问题。

材料一 经过魏晋南北朝时期的民族融合,隋唐的民族政策表现得较为开明。唐太宗说:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一”。在这种思想的指导下,唐的民族政策以怀柔、招抚为主,对边疆民族采取的和亲政策次数之多、持续时间之长是历代王朝所无法比拟的,还确立了羁縻府州制度,以边疆民族首领为都督、刺史,管理府州事务,并可世袭,相对松散的羁縻方式却起到了较好的效果。

——摘编自马大正《中国古代的边疆政策与边疆治理》

材料二 清入关后,密切关注边疆事务,完成了对边疆地区的统一,把边疆与内地的整体联系推进到一个新阶段,从疆域“大一统”进入政治“大一统”,并在边疆民族地区形成了持续稳定、统一的政治局面。为了树立“大一统”正统王朝的形象,清朝抽去了“大一统”理论中“华夷之辩”的内容,将之改造为四海之内共尊一君的君主专制“大一统”观念,较成功地解决了两千多年来困扰历代王朝的边疆“内患”问题,促进了国家的统一。空前“大一统”的多民族国家至清代最后完成,这是中国封建社会数千年发展的一个大结局。

——整理自刘正寅《“太一统”思想与中国古代疆城的形成》、白寿彝《中国通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐朝边疆民族治理政策的特点,并分析其形成的原因。(8分)

(2)根据材料二,指出清朝“大一统”的具体表现:结合所学知识用一句话概括清朝辽阔疆域的历史价值。(6分)

18.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 明清之际的中西文化交流,是作为“上帝的使者”兼“文化大使”的耶稣会士,直接在中西双方架设了一座文化交流的桥梁。就来华的耶稣会士而言,当他们面对地域广阔“物产丰富”国家统一、经济与军事实力相对较强大的东方大国,而明智地认识到,唯有遵循恪守中国的法度礼俗,方能有在华立足安身的机遇。大量西书的传入,使得明末清初出现译书热潮,这些译著是当时中国知识阶层吸纳和摄取西方科学文化的重要源泉。与此同时,耶稣会士也把中国传统的思想文化输入欧洲,儒家思想在欧洲广为流传,对当时法国启蒙运动影响极为深刻。入清以后,清帝成为中,西文化交流的组织者和参与者,为维护华夏中心的传统观念和天朝上国的地位,清廷竭力推崇明末以来逐渐形成的西学中源观念。1837年后,为清廷效力的传教士遂告绝迹,西方文化在中国的传播遂归于漫长的沉寂。

——摘编自马骏骐《明清之际中西文化交流的特质》

材料二 鸦片战争爆发之前,英国曾经派遣使团来到中国,以期达到通商的目的,而乾隆皇帝却拒绝了这一使团有关开商埠减课税的要求,理由是天朝物产丰益,没有与他国通商的需要。回顾两者的社会背景,英国此时是完成了工业革命的资本主义社会,而中国仍然留在封建社会不发达的经济形态中。英国屡次派遣使团来华的过程中,都在觐见皇帝之时发生冲突,即三跪九叩之礼。鸦片战争中国战败后,清廷中一部分有识之士开始觉醒,开始了解、接受西方文化,更全面地关注到西方国家的政治制度、地理历史、科学技术、经济贸易等。这对中国传统文化造成巨大的冲击力,并使中国传统文化开始转型。

——摘编自赵君尧《鸦片战争与近代中西文化冲突》

(1)根据材料一,概括明清之际中西文化交流的特点,并结合所学知识,指出明清之际西学传入对中国的影响。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析鸦片战争前后中国对西方文化态度的转变及原因。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 皖南事变后,国民政府停发入路军军饷,并且对陕甘宁边区实行经济封锁。边区政府从这一时期起,加大完善税收工作,细化税种,颁布了一系列税收方面的法律,并采取差异化的征税标准,在保证抗战胜利所需物资的同时,最大限度地减轻人民负担。边区税法虽历次修改,但在实行中灵活机动、因地制宜、贯彻到位。边区政府按照收入的多少,规定纳税的多少,除少数最贫困的人民免税外,工人、农民、城市小资产阶级、资本家、地主均须履行纳税义务,税款并未完全放在地主、资本家身上。为抵制倾销,边区政府采取统一对外贸易管理的方式,严禁粮食和能够劳动的牲畜出境;边区税收还配合金融斗争,以只收边币、拒收法币的方式,扩大了边币流通,既回笼了边币又排挤了法币,在稳定金融、平抑物价中起到了直接作用。

——摘编自丁钰、邹吉德《陕甘宁边区的税收政策对经济发展的促进作用》

(1)根据材料并结合所学知识,简析陕甘宁边区税收政策得以贯彻的原因。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,说明陕甘宁边区税收政策对经济的积极作用。(6分)

20.中国式现代化是中国共产党领导的社会主义现代化。阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

中国式现代化的历史演进

结合上述材料,围绕“中国式现代化”提出一个观点,并结合所学中国近现代史知识加以阐述。

高一历史答案

一、选择题

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 C D C C B C A D B C

题号 11 12 13 14 15 16

答案 C C A C D C

二、非选择题

17.(14分)

(1)特点:较为开明;以怀柔、招抚为主;采取相对松散的羁縻政策。(2分。答出任意1点即可)

原因:贞观年间唐朝经济繁荣;大一统政权对周边民族的向心力;唐朝统治者开明的民族观。(6分)

(2)表现:疆域大一统;政治大一统;观念大一统(“四海之内共尊—君的君主专制‘大一统’观念”亦可)。(4分。答出任意2点即可)

历史价值:清朝基本奠定了现代中国的版图。(2分)

18.(14分)

(1)特点:中西交流的桥梁是传教士;翻译大量西方书籍;中西文化交流具有相互性;中国统治者的重视和支持;仍维护“华夏中心”观念。(4分,任答两点即可)

影响:一定程度上推动中国社会的发展;一定程度上改变了人们的观念。(4分,言之有理即可)

(2)转变:由轻视慢待西方文化到学习了解西方文化。(2分)

原因:近代列强入侵,民族危机加剧;先进知识分子的推动。(4分)

19.(12分)

(1)原因:外界军事压力和经济封锁威胁边区生存;边区政府依法征税;税收政策的实行机动灵活(或实行差异以征税标准),因地制宜;边区各阶层能够接受政府的税收政策;纳税负担分配比较合理;与边币发行相互配合。(6分,答出三点即可)

(2)积极作用:合理分配了人民的负担,促进了边区人民的生产热情;促进了边区对外贸易发展;有利于稳定区金融和经济秩序;有利于保证械股物质的稳定供应财利于突破国民政府的经济封锁。(6分,答出三点即可)

20.(12分)

示例:

观点:中国式现代化是中国共产党领导全国各族人民,长期探索和实践的重大成果。(2分)

阐述:在新民主主义革命时期,以毛泽东为主要代表的中国共产党人把马克思主义和中国的具体实际相结合,创立了毛泽东思想;在七届二中全会上,中国共产党提出了中国工业化的问题,提出了中国由农业国转变为工业国的任务;新中国成立后,中国共产党多次提到实现四个现代化"的战略目标;在社会主义改革开放和现代化建设新时期,邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观,成为指导中国式现代化的重要指导思想;随着中国特色社会主义新时代的到来,习近平新时代中国特色社会主义思想不断完善,创造了中国式现代化新道路。(8分)

总之,中国式现代化理论既继承了马克思、恩格斯现代化理论的精髓,又依据中国具体实际,拓展了马克思主义现代化理论,赋予马克思主义现代化理论当代价值和实践魅力。(2分)

(说明:“示例”只作评卷参考,不作为唯一标准答案。若有其他观点,且言之有理,也可酌情赋分)

历史试题

时间75分钟 总分100分

一、选择题(本题共16小题,每小题3分,共48分)

1.商周时期是我国奴隶制社会经济发展并走向繁荣的时期,关于商周时期社会经济的发展表述不正确的是( )

A.农业使用木、石头、骨、蚌等材质的工具

B.青铜是手工业主要部门,青铜器种类繁多

C.实行土地国有制,可以随意买卖

D.井田制是土地经营的基本方式

2.隋和唐初的宰相为三省长官,即尚书仆射、中书令、侍中各二人。同时,又以各种加衔,如参掌朝政、平章国计、同知政事等名目参与宰相事务。这一现象( )

A.反映出文官制度走向成熟 B.促进了中枢决策科学化

C.推动了相权与君权的平衡 D.有利于君主专制的加强

3.“既是中央派出机构,代表中央,又是地方最高一级行政机构,代表地方,……使中央权力下移了一个层次,地方机构上升一级,大大靠近中央。它的两重身份使上下紧密结合,浑然一体"。这一行政机构是( )

A.秦朝的县 B.西汉的州 C.元朝的行省 D.宋朝的路

4.有位古代思想家认为,“人只有个天理人欲,此胜则彼退,彼胜则此退,无中立不进退之理”,必须“革尽人欲,复尽天理”才能去恶为善,而入圣贤之境了。这位思想家是( )

A.孔子 B.董仲舒 C.朱熹 D.陆九渊

5.以下材料为四位皇帝的一日政务节录,按朝代顺序排列正确的是(

①帝令“革中书省,归其政于六部”

②廷议“统一车轨,修驰道、直道”

③诏曰“诸侯王或欲推私恩分子弟邑者,令各条上”

④引见俘获的突厥颉利可汗,诸蕃君长奉上“天可汗”尊号

A.①②③④ B.②③④① C.③④②① D.②④③①

6.作为中国古代历史中的一个重要的社会转型时期,明清社会在诸多领域都出现了巨大的变化。其中经济领域出现的新现象有( )

①茶叶棉花开始种植 ②自由雇佣劳动出现

③财源倚重外贸税收 ④美洲白银大量流入

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

7.19世纪60年代,英国受美国南北战争影响,棉花来源受阻,不得不求诸印度、中国。70~80年代,日本机器棉纺织业兴起,需要华棉供应。中国棉花出口量日增,进口量下降。这反映了当时( )

A.中国被卷入资本主义世界市场 B.已经沦为半殖民地半封建社会

C.耕织结合的自然经济彻底瓦解 D.中外贸易长期维持了出超局面

8.下表为列强在华强租租借地和划分势力范围情况,此情况发生于( )

国别 强租租借地 势力范围

德国 胶州湾租借地 山东

沙俄 旅大租借地 长城以北、新疆、东北

法国 广州湾租借地 广东、广西、云南

英国 九龙租借地、威海卫租借地 长江流域

日本 福建

A.《南京条约》签订后 B.《天津条约》签订后

C.《北京条约》签订后 D.《马关条约》签订后

9.辛亥革命后,妇女解放和男女平权的呼声与改革高涨一时,但大多女子很快又回到传统的老路上,依附别人或充当婢、妾,受其压迫。从根本上反映了( )

A.封建伦理对女子的束缚 B.新的经济基础尚未确立

C.资产阶级的软弱和妥协 D.封建顽固势力异常强大

10.“官利”制度是整个近代中国股份制企业中普遍实行的分配制度,即只要购买了企业的股票,就享有从该企业获取固定利率的权利,不管该企业亏损还是盈利。这与西方股份制企业实行的股息视利润多少而定的分配方式不同。这一制度说明当时( )

A.民族企业缺乏风险意识 B.实业家实现管理的创新

C.民族企业生存环境恶劣 D.民族企业获得充足资金

11.这是中共中央集中全力解决军事和组织问题的一次会议,是在中国革命的危急关头挽救了党、红军和中国革命的会议,是一次具有伟大转折意义的会议。这次会议是( )

A.中共一大 B.八七会议 C.遵义会议 D.中共七大

12.1941年7月,晋冀鲁豫边区推行统一累进制,以“有钱出钱,钱多多出,钱少少出”为基本原则。下表是该边区1942~1944年累进税率的变化情况。这说明统一累进税的实施( )

年份 1942年 1943年 1944年

税率 16.96% 10.50% 12.75%

A.壮大了国民革命的社会基础 B.成为抗日战争胜利的根本保障

C.适应了民族革命形势的需要 D.推动了减租减息政策顺利实施

13.1945年8月28日,毛泽东到达重庆,各界欢欣鼓舞,民主党派代表、社会名流几百人,去机场迎接毛泽东。《大公报》报道说:“几百个爱好民主自由的人士都知道这是维系中国目前及未来历史和人民幸福的一个喜讯。”材料表明,毛泽东赴重庆谈判( )

A.顺应了人民期盼和平民主的愿望 B.全面阐述了中共反对内战的主张

C.揭露了国民党假和平真内战阴谋 D.极大提高了中共在全国的影响力

14.下列关于改革开放历程按时间先后排序正确的是( )

①将“实行依法治国,建设社会主义法治国家”写入宪法

②提出建立社会主义市场经济体制的目标

③确定全面建成小康社会和全面深化改革开放的目标

④设立深圳、珠海、汕头和厦门四个经济特区

A.④①③② B.④①②③ C.④②①③ D.①④②③

15.2017年,中国共产党第十九次全国代表大会召开。这次会议上确立了习近平新时代中国特色社会主义思想为中国共产党必须长期坚持的指导思想。习近平新时代中国特色社会主义思想是( )

①对马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观的继承和发展

②马克思主义中国化的最新成果

③中国特色社会主义理论体系的重要组成部分

④全党全国人民为实现中华民族伟大复兴而奋斗的行动指南

A.①②④ B.①③④ C.②③④ D.①②③④

16.新中国成立以来,中国十分重视与周边国家的交往:20世纪50年代,提出和平共处五项原则:2003年,提出“睦邻、安邻、富邻”的周边外交政策;中共十八大以来,坚持“与邻为善、以邻为伴”的外交方针,突出体现“亲、诚、惠、容”的外交理念。这主要是为了( )

A.消除分歧增进互信 B.构建均衡发展格局

C.深化合作共谋发展 D.改善全球治理体系

二、非选择题

17.(14分)“大一统”是我国历史上长期形成的政治观、民族观,也是历代国家治理所追求的理想与目标。阅读下列材料,回答问题。

材料一 经过魏晋南北朝时期的民族融合,隋唐的民族政策表现得较为开明。唐太宗说:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一”。在这种思想的指导下,唐的民族政策以怀柔、招抚为主,对边疆民族采取的和亲政策次数之多、持续时间之长是历代王朝所无法比拟的,还确立了羁縻府州制度,以边疆民族首领为都督、刺史,管理府州事务,并可世袭,相对松散的羁縻方式却起到了较好的效果。

——摘编自马大正《中国古代的边疆政策与边疆治理》

材料二 清入关后,密切关注边疆事务,完成了对边疆地区的统一,把边疆与内地的整体联系推进到一个新阶段,从疆域“大一统”进入政治“大一统”,并在边疆民族地区形成了持续稳定、统一的政治局面。为了树立“大一统”正统王朝的形象,清朝抽去了“大一统”理论中“华夷之辩”的内容,将之改造为四海之内共尊一君的君主专制“大一统”观念,较成功地解决了两千多年来困扰历代王朝的边疆“内患”问题,促进了国家的统一。空前“大一统”的多民族国家至清代最后完成,这是中国封建社会数千年发展的一个大结局。

——整理自刘正寅《“太一统”思想与中国古代疆城的形成》、白寿彝《中国通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐朝边疆民族治理政策的特点,并分析其形成的原因。(8分)

(2)根据材料二,指出清朝“大一统”的具体表现:结合所学知识用一句话概括清朝辽阔疆域的历史价值。(6分)

18.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 明清之际的中西文化交流,是作为“上帝的使者”兼“文化大使”的耶稣会士,直接在中西双方架设了一座文化交流的桥梁。就来华的耶稣会士而言,当他们面对地域广阔“物产丰富”国家统一、经济与军事实力相对较强大的东方大国,而明智地认识到,唯有遵循恪守中国的法度礼俗,方能有在华立足安身的机遇。大量西书的传入,使得明末清初出现译书热潮,这些译著是当时中国知识阶层吸纳和摄取西方科学文化的重要源泉。与此同时,耶稣会士也把中国传统的思想文化输入欧洲,儒家思想在欧洲广为流传,对当时法国启蒙运动影响极为深刻。入清以后,清帝成为中,西文化交流的组织者和参与者,为维护华夏中心的传统观念和天朝上国的地位,清廷竭力推崇明末以来逐渐形成的西学中源观念。1837年后,为清廷效力的传教士遂告绝迹,西方文化在中国的传播遂归于漫长的沉寂。

——摘编自马骏骐《明清之际中西文化交流的特质》

材料二 鸦片战争爆发之前,英国曾经派遣使团来到中国,以期达到通商的目的,而乾隆皇帝却拒绝了这一使团有关开商埠减课税的要求,理由是天朝物产丰益,没有与他国通商的需要。回顾两者的社会背景,英国此时是完成了工业革命的资本主义社会,而中国仍然留在封建社会不发达的经济形态中。英国屡次派遣使团来华的过程中,都在觐见皇帝之时发生冲突,即三跪九叩之礼。鸦片战争中国战败后,清廷中一部分有识之士开始觉醒,开始了解、接受西方文化,更全面地关注到西方国家的政治制度、地理历史、科学技术、经济贸易等。这对中国传统文化造成巨大的冲击力,并使中国传统文化开始转型。

——摘编自赵君尧《鸦片战争与近代中西文化冲突》

(1)根据材料一,概括明清之际中西文化交流的特点,并结合所学知识,指出明清之际西学传入对中国的影响。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析鸦片战争前后中国对西方文化态度的转变及原因。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 皖南事变后,国民政府停发入路军军饷,并且对陕甘宁边区实行经济封锁。边区政府从这一时期起,加大完善税收工作,细化税种,颁布了一系列税收方面的法律,并采取差异化的征税标准,在保证抗战胜利所需物资的同时,最大限度地减轻人民负担。边区税法虽历次修改,但在实行中灵活机动、因地制宜、贯彻到位。边区政府按照收入的多少,规定纳税的多少,除少数最贫困的人民免税外,工人、农民、城市小资产阶级、资本家、地主均须履行纳税义务,税款并未完全放在地主、资本家身上。为抵制倾销,边区政府采取统一对外贸易管理的方式,严禁粮食和能够劳动的牲畜出境;边区税收还配合金融斗争,以只收边币、拒收法币的方式,扩大了边币流通,既回笼了边币又排挤了法币,在稳定金融、平抑物价中起到了直接作用。

——摘编自丁钰、邹吉德《陕甘宁边区的税收政策对经济发展的促进作用》

(1)根据材料并结合所学知识,简析陕甘宁边区税收政策得以贯彻的原因。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,说明陕甘宁边区税收政策对经济的积极作用。(6分)

20.中国式现代化是中国共产党领导的社会主义现代化。阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

中国式现代化的历史演进

结合上述材料,围绕“中国式现代化”提出一个观点,并结合所学中国近现代史知识加以阐述。

高一历史答案

一、选择题

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 C D C C B C A D B C

题号 11 12 13 14 15 16

答案 C C A C D C

二、非选择题

17.(14分)

(1)特点:较为开明;以怀柔、招抚为主;采取相对松散的羁縻政策。(2分。答出任意1点即可)

原因:贞观年间唐朝经济繁荣;大一统政权对周边民族的向心力;唐朝统治者开明的民族观。(6分)

(2)表现:疆域大一统;政治大一统;观念大一统(“四海之内共尊—君的君主专制‘大一统’观念”亦可)。(4分。答出任意2点即可)

历史价值:清朝基本奠定了现代中国的版图。(2分)

18.(14分)

(1)特点:中西交流的桥梁是传教士;翻译大量西方书籍;中西文化交流具有相互性;中国统治者的重视和支持;仍维护“华夏中心”观念。(4分,任答两点即可)

影响:一定程度上推动中国社会的发展;一定程度上改变了人们的观念。(4分,言之有理即可)

(2)转变:由轻视慢待西方文化到学习了解西方文化。(2分)

原因:近代列强入侵,民族危机加剧;先进知识分子的推动。(4分)

19.(12分)

(1)原因:外界军事压力和经济封锁威胁边区生存;边区政府依法征税;税收政策的实行机动灵活(或实行差异以征税标准),因地制宜;边区各阶层能够接受政府的税收政策;纳税负担分配比较合理;与边币发行相互配合。(6分,答出三点即可)

(2)积极作用:合理分配了人民的负担,促进了边区人民的生产热情;促进了边区对外贸易发展;有利于稳定区金融和经济秩序;有利于保证械股物质的稳定供应财利于突破国民政府的经济封锁。(6分,答出三点即可)

20.(12分)

示例:

观点:中国式现代化是中国共产党领导全国各族人民,长期探索和实践的重大成果。(2分)

阐述:在新民主主义革命时期,以毛泽东为主要代表的中国共产党人把马克思主义和中国的具体实际相结合,创立了毛泽东思想;在七届二中全会上,中国共产党提出了中国工业化的问题,提出了中国由农业国转变为工业国的任务;新中国成立后,中国共产党多次提到实现四个现代化"的战略目标;在社会主义改革开放和现代化建设新时期,邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观,成为指导中国式现代化的重要指导思想;随着中国特色社会主义新时代的到来,习近平新时代中国特色社会主义思想不断完善,创造了中国式现代化新道路。(8分)

总之,中国式现代化理论既继承了马克思、恩格斯现代化理论的精髓,又依据中国具体实际,拓展了马克思主义现代化理论,赋予马克思主义现代化理论当代价值和实践魅力。(2分)

(说明:“示例”只作评卷参考,不作为唯一标准答案。若有其他观点,且言之有理,也可酌情赋分)

同课章节目录