浙江省杭州市萧山区等5地2023-2024学年高一上学期期末学业水平测试语文试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 浙江省杭州市萧山区等5地2023-2024学年高一上学期期末学业水平测试语文试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 34.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-02-22 00:17:20 | ||

图片预览

文档简介

杭州市萧山区等5地2023-2024学年高一上学期期末学业水平测试

语文试题卷

考生须知:

1.本试卷分试题卷和答题卷,满分150分,考试时间120分钟。

2.答题前,在答题卷指定区域填写考生相关信息,并填涂相应数字。

3.所有答案必须写在答题卷上,写在试题卷上无效。

4.考试结束后,只需上交答题卷。

一、现代文阅读(31分)

(一)现代文阅读I(本题共4小题,15分)

阅读下面的文字,完成1~4题。

材料一:

血缘是稳定的力量。在稳定的社会中,地缘不过是血缘的投影,不分离的。“生于斯、死于斯”把人和地的因缘固定了。生,也就是血,决定了他的地。世代间人口的繁殖,像一个根上长出的树苗,在地域上靠近在一伙。地域上的靠近可以说是血缘上亲疏的一种反映,区位是社会化了的空间。我们在方向上分出尊卑:左尊于右,南尊于北,这是血缘的坐标。空间本身是浑然的,但是我们却用了血缘的坐标把空间划分了方向和位置。

在人口不流动的社会中,自足自给的乡土社会的人口是不需要流动的,家族这个社群包含着地域的含义。村落这个概念可以说是多余的。儿谣里“摇摇摇,摇到外婆家”,在我们自己的经验中,“外婆家”充满着地域的意义。血缘和地缘的合一是社区的原始状态。

但是人究竟不是植物,还是要流动的。乡土社会中无法避免的是“细胞分裂”的过程,一个人口在繁殖中的血缘社群,繁殖到一定程度,他们不能在一定地域上集居了,那是因为这社群所需的土地面积,因人口繁殖,也得不断地扩大。扩大到一个程度,住的地和工作的地距离太远,阻碍着效率时,这个社群就不能不在区位上分裂。——这还是以土地可以无限扩张时说的。事实上,每个家族可以向外开垦的机会很有限,人口繁殖所引起的常是向内的精耕,精耕受着土地报酬递减律的限制,逼着这个社群分裂,分出来的部分另外到别的地方去找耕地。

就拿我们自己来说吧,血缘性的地缘更是显著。我十岁就离开了家乡吴江,在苏州城里住了九年,但是我一直在各种文件的籍贯项下填着“江苏吴江”。抗战时期在云南住了八年,籍贯毫无改变,甚至生在云南的我的孩子,也继承着我的籍贯。她的一生大概也得老是填“江苏吴江”了。我们的祖宗在吴江已有二十多代,但是在我们的灯笼上却贴着“江夏费”的大红字。江夏是在湖北,从地缘上说我有什么理由和江夏攀关系?真和我的孩子一般,凭什么可以和她从来没有到过的吴江发生地缘呢?在这里很显然在我们乡土社会里地缘还没有独立成为一种构成团结力的关系。我们的籍贯是取自我们的父亲的,并不是根据自己所生或所住的地方,而是和姓一般继承的,那是“血缘”,所以我们可以说籍贯只是“血缘的空间投影”。

很多离开老家漂流到别地方去的并不能像种子落入土中一般长成新村落,他们只能在其他已经形成的社区中设法插进去。如果这些没有血缘关系的人能结成一个地方社群,他们之间的联系可以是纯粹的地缘,而不是血缘了。这样血缘和地缘才能分离。但是事实上这在中国乡土社会中却相当困难。我常在各地的村子里看到被称为“客边”“新客”“外村人”等的人物。在户口册上也有注明“寄籍”的。在现代都市里都规定着可以取得该地公民权的手续,主要的是一定的居住时期。但是在乡村里居住时期并不是个重要条件,因为我知道许多村子里已有几代历史的人还是被称为“新客”或“客边”的。

(摘编自费孝通《乡土中国》)

材料二:

就梁庄村而言,整体的、以宗族、血缘为中心的“村庄”正在逐渐淡化、消亡,取而代之的是以经济为中心的聚集地,虽然,作为村庄中的大姓氏,仍然会有安全感和主人翁感,但这种感觉已经被削弱到了可以忽略不计的地步。……与此同时,村庄的规划,村庄家庭之间的内在联结,都在发生变化。村庄的最好位置往往是最有钱的住户,并以此形成村庄新的等级与阶层。而宗族家庭之间的感情往往很淡,尤其是新一代家庭,人们各自出门打工,春节回来一聚。对于村庄的政治事务、公共事务,譬如选举、修路、砖厂的去留、学校的建设,他们并不是真正的关心。

家庭内部也在发生着变化。由父母通过日常生活教育孩子各种行为规范,变为由爷爷奶奶或亲戚代劳,父母和孩子之间似乎只有单纯的金钱关系。而随着学校在村庄的停办——它可以看做是统摄整个村庄向上精神的象征物,随着一些德高望重的老人的去世——他们往往是村庄的心灵指向和道德约束,村庄从内部开始溃败,只剩下形式的、物化的村庄。这一溃败意味着中国最小的结构单位遭到了根本性的破坏,个体失去了大地稳固的支撑。

村庄的溃散使乡村人成为没有故乡的人,没有根,没有回忆,没有精神的指引和归宿地。它意味着,孩童失去了最初的文化启蒙,失去了被言传身教的机会和体会温暖健康人生的机会。它也意味着,那些已经成为民族性格的独特个性与独特品质正在消失,因为它们失去了最基本的存在地。村庄,在某种意义上,是一个民族的子宫,它的温暖,它的营养度,它的整体机能的健康,决定着一个孩子将来的健康度、情感的丰富度与智慧的高度。

(摘选自梁鸿《中国在梁庄》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )(3分)

A.给空间划分方向和位置的,只能是血缘的坐标,因为血缘坐标是血缘上亲疏的一种反映。

B.随着人口的不断繁殖,社群的土地面积不断向外无限扩大,因此,社群分裂成为必然现象。

C.籍贯同姓氏一样,是人们从父辈那里继承来的,是“血缘的空间投影”,是血缘性的地缘。

D.事实上,在中国乡土社会中,没有血缘关系的人可以结成社群,从而将血缘和地缘分离。

2.根据原文内容,下列说法不正确的一项是( )(3分)

A.在自足自给的乡土社会里,“外婆家”充满着地域的意义,是一个血缘和地缘合一的社群概念。

B.在中国乡土社会,村子里的“客边”“新客”“外村人”很难获得身份认同,说明血缘关系的力量强大。

C.以宗族、血缘为中心的梁庄村,现如今只剩下形式的物化的“村庄”,其根本原因是地缘和血缘的淡化。

D.村里人平时各自出门打工,逢年过节会回家祭祖,这说明宗族家庭间情感虽在淡化,但血缘关系仍发挥着作用。

3.下列选项,最适合作为论据来支撑文中画横线句观点的一项是( )(3分)

A.贵州台江县南刀村是一个偏远的苗族村寨,交通很不便。很多村民选择到村里人缘好、信誉高的小卖部或电商服务站去购买生活必需品。

B.浙江衢州市柯城区白云街道春江月苑小区常给业主发红包、送年货,小区居住氛围和谐,邻里关系融洽,形成了一个温暖的大家庭。

C.同一个地方的人到外面做生意,会自动抱团,遇到什么难事大家一起解决。他们在家乡也不见得亲厚,但出来以后就变得像一家人。

D.江西罗溪周氏族人迁徙定居青岚湖畔,不断开枝散叶,向外扩张,构成以共同的风俗习惯和规范为纽带的自治群体“十八周”村落。

4.类似梁庄,“村庄的溃散使乡村人成为没有故乡的人”,假如你是大学生村官,你打算如何改变这种乡村局面?结合材料一、材料二谈谈你的看法。(6分)

(二)现代文阅读II(本题共4小题,16分)

阅读下面的文字,完成5—8题。

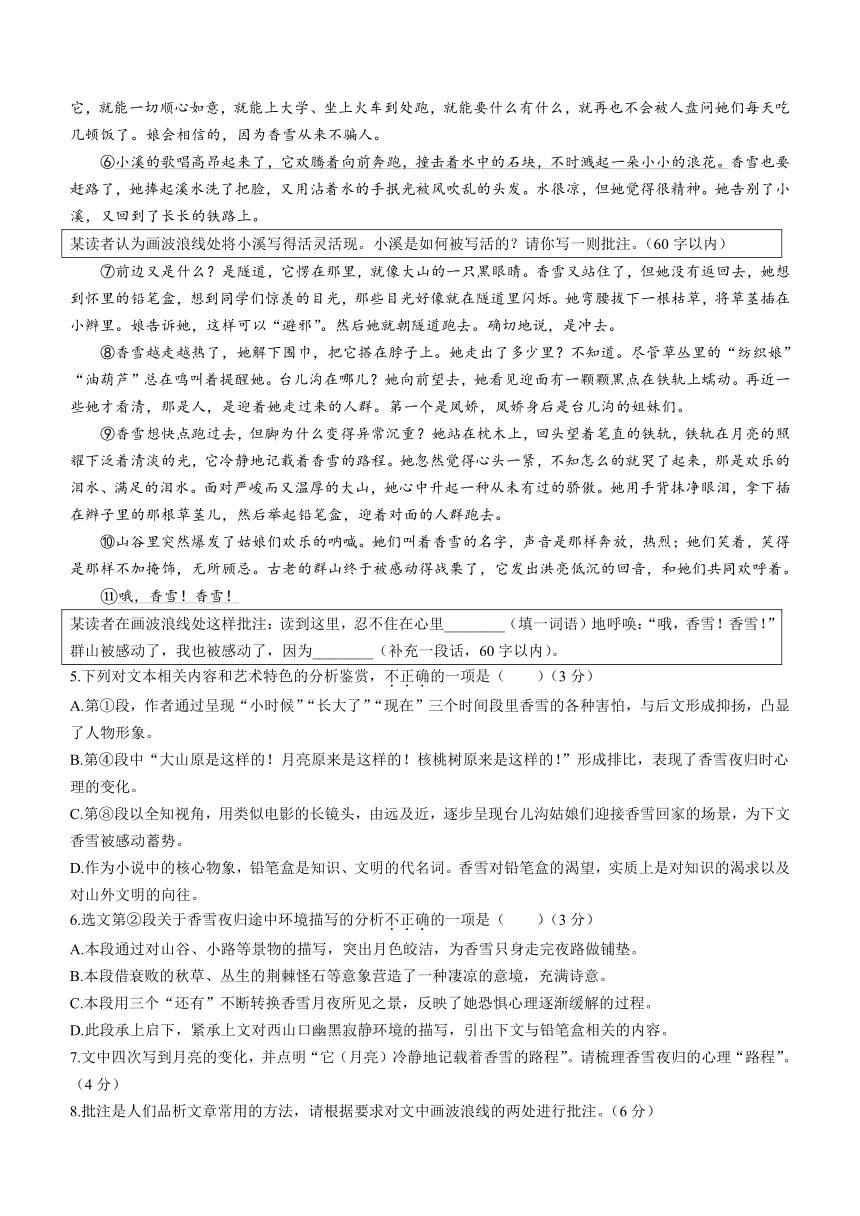

哦,香雪(节选)

铁凝

①列车很快就从西山口车站消失了,留给她的又是一片空旷。一阵寒风扑来,吸吮着她单薄的身体。她把滑到肩上的围巾紧裹在头上,缩起身子在铁轨上坐了下来。香雪感受过各种各样的害怕,小时候她怕头发,身上沾着一根头发择不下来,她会急得哭起来;长大了她怕晚上一个人到院子里去,怕毛毛虫,怕被人胳肢(凤娇最爱和她来这一手)。现在她害怕这陌生的西山口,害怕四周黑幽幽的大山,害怕叫人心惊肉跳的寂静,当风吹响近处的小树林时,她又害怕小树林发出的窸窸窣窣的声音。三十里,一路走回去,该路过多少大大小小的林子啊!

②一轮满月升起了,照亮了寂静的山谷、灰白的小路,照亮了秋日的败草、粗糙的树干,还有一丛丛荆棘、怪石,还有漫山遍野那树的队伍,还有香雪手中那只闪闪发光的小盒子。

③她这才想到把它举起来仔细端详。她想,为什么坐了一路火车,竟没有拿出来好好看看?现在,在皎洁的月光下,她才看清了它是淡绿色的,盒盖上有两朵洁白的马蹄莲。她小心地把它打开,又学着同桌的样子轻轻一拍盒盖,“嗒”的一声,它便合得严严实实。她又打开盒盖,觉得应该立刻装点东西进去。她从兜里摸出一只盛擦脸油的小盒放进去,又合上了盖子。只有这时,她才觉得这铅笔盒真属于她了,真的。她又想到了明天,明天上学时,她多么盼望她们会再三盘问她啊!

④她站了起来,忽然感到心里很满意,风也柔和了许多。她发现月亮是这样明净。群山被月光笼罩着,像母亲庄严、神圣的胸脯;那秋风吹干的一树树核桃叶,卷起来像一树树金铃铛,她第一次听清它们在夜晚,在风的怂恿下“豁啷啷”地歌唱。她不再害怕了,在枕木上跨着大步,一直朝前走去。大山原是这样的!月亮原来是这样的!核桃树原来是这样的!香雪走着,就像第一次认出养育她长大成人的山谷。台儿沟呢?不知怎么的,她加快了脚步。她急着见到它,就像从来没有见过它那样觉得新奇。台儿沟一定会是“这样的”:那时台儿沟的姑娘不再央求别人,也用不着回答人家的再三盘问。火车上的漂亮小伙子都会求上门来,火车也会停得久一些,也许三分、四分,也许十分、八分。它会向台儿沟打开所有的门窗,要是再碰上今晚这种情况,谁都能从从容容地下车。

⑤今晚台儿沟发生了什么事?对了,火车拉走了香雪,为什么现在她像闹着玩儿似的去回忆呢?四十个鸡蛋也没有了,娘会怎么说呢?爹不是盼望每天都有人家娶媳妇、聘闺女吗?那时他才有干不完的活儿,他才能光着红铜似的脊梁,不分昼夜地打出那些躺柜、碗橱、板箱,挣回香雪的学费。想到这儿,香雪站住了,月光好像也黯淡下来,脚下的枕木变成一片模糊。回去怎么说?她环视群山,群山沉默着;她又朝着近处的杨树林张望,杨树林窸窸窣窣地响着,并不真心告诉她应该怎么做。是哪儿来的流水声?她寻找着,发现离铁轨几米远的地方,有一道浅浅的小溪。她走下铁轨,在小溪旁边蹲了下来。她想起小时候有一回和凤娇在河边洗衣裳,碰见一个换芝麻糖的老头。凤娇劝香雪拿一件汗褂换几块糖吃,还教她对娘说,那件衣裳不小心叫河水给冲走了。香雪很想吃芝麻糖,可她到底没换。她还记得,那老头真心实意等了她半天呢。为什么她会想起这件小事?也许现在应该骗娘吧,因为芝麻糖怎么也不能和铅笔盒的重要性相比。她要告诉娘,这是一个宝盒子,谁用上它,就能一切顺心如意,就能上大学、坐上火车到处跑,就能要什么有什么,就再也不会被人盘问她们每天吃几顿饭了。娘会相信的,因为香雪从来不骗人。

⑥小溪的歌唱高昂起来了,它欢腾着向前奔跑,撞击着水中的石块,不时溅起一朵小小的浪花。香雪也要赶路了,她捧起溪水洗了把脸,又用沾着水的手抿光被风吹乱的头发。水很凉,但她觉得很精神。她告别了小溪,又回到了长长的铁路上。

某读者认为画波浪线处将小溪写得活灵活现。小溪是如何被写活的?请你写一则批注。(60字以内)

⑦前边又是什么?是隧道,它愣在那里,就像大山的一只黑眼睛。香雪又站住了,但她没有返回去,她想到怀里的铅笔盒,想到同学们惊羡的目光,那些目光好像就在隧道里闪烁。她弯腰拔下一根枯草,将草茎插在小辫里。娘告诉她,这样可以“避邪”。然后她就朝隧道跑去。确切地说,是冲去。

⑧香雪越走越热了,她解下围巾,把它搭在脖子上。她走出了多少里?不知道。尽管草丛里的“纺织娘”“油葫芦”总在鸣叫着提醒她。台儿沟在哪儿?她向前望去,她看见迎面有一颗颗黑点在铁轨上蠕动。再近一些她才看清,那是人,是迎着她走过来的人群。第一个是凤娇,凤娇身后是台儿沟的姐妹们。

⑨香雪想快点跑过去,但脚为什么变得异常沉重?她站在枕木上,回头望着笔直的铁轨,铁轨在月亮的照耀下泛着清淡的光,它冷静地记载着香雪的路程。她忽然觉得心头一紧,不知怎么的就哭了起来,那是欢乐的泪水、满足的泪水。面对严峻而又温厚的大山,她心中升起一种从未有过的骄傲。她用手背抹净眼泪,拿下插在辫子里的那根草茎儿,然后举起铅笔盒,迎着对面的人群跑去。

⑩山谷里突然爆发了姑娘们欢乐的呐喊。她们叫着香雪的名字,声音是那样奔放,热烈;她们笑着,笑得是那样不加掩饰,无所顾忌。古老的群山终于被感动得战栗了,它发出洪亮低沉的回音,和她们共同欢呼着。

哦,香雪!香雪!

某读者在画波浪线处这样批注:读到这里,忍不住在心里________(填一词语)地呼唤:“哦,香雪!香雪!”群山被感动了,我也被感动了,因为________(补充一段话,60字以内)。

5.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )(3分)

A.第①段,作者通过呈现“小时候”“长大了”“现在”三个时间段里香雪的各种害怕,与后文形成抑扬,凸显了人物形象。

B.第④段中“大山原是这样的!月亮原来是这样的!核桃树原来是这样的!”形成排比,表现了香雪夜归时心理的变化。

C.第⑧段以全知视角,用类似电影的长镜头,由远及近,逐步呈现台儿沟姑娘们迎接香雪回家的场景,为下文香雪被感动蓄势。

D.作为小说中的核心物象,铅笔盒是知识、文明的代名词。香雪对铅笔盒的渴望,实质上是对知识的渴求以及对山外文明的向往。

6.选文第②段关于香雪夜归途中环境描写的分析不正确的一项是( )(3分)

A.本段通过对山谷、小路等景物的描写,突出月色皎洁,为香雪只身走完夜路做铺垫。

B.本段借衰败的秋草、丛生的荆棘怪石等意象营造了一种凄凉的意境,充满诗意。

C.本段用三个“还有”不断转换香雪月夜所见之景,反映了她恐惧心理逐渐缓解的过程。

D.此段承上启下,紧承上文对西山口幽黑寂静环境的描写,引出下文与铅笔盒相关的内容。

7.文中四次写到月亮的变化,并点明“它(月亮)冷静地记载着香雪的路程”。请梳理香雪夜归的心理“路程”。(4分)

8.批注是人们品析文章常用的方法,请根据要求对文中画波浪线的两处进行批注。(6分)

二、古代诗文阅读(40分)

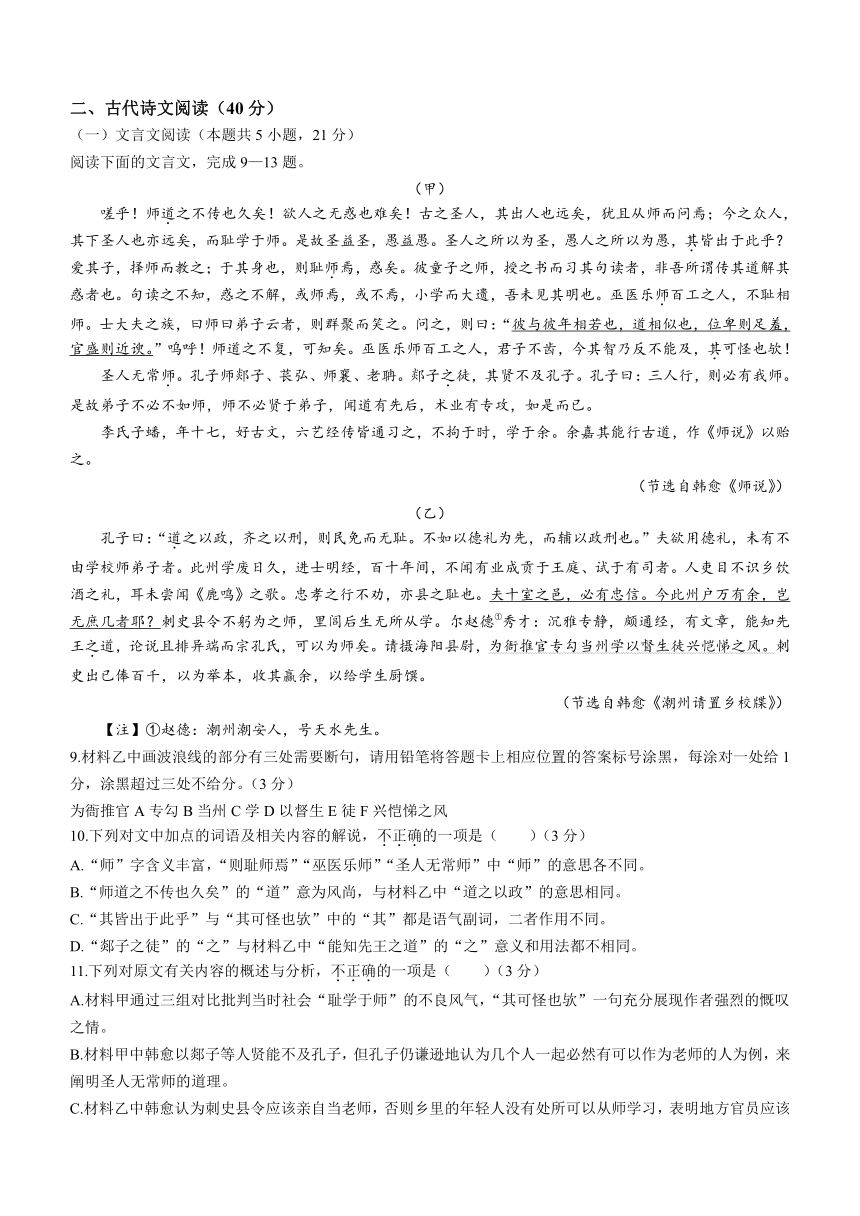

(一)文言文阅读(本题共5小题,21分)

阅读下面的文言文,完成9—13题。

(甲)

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:三人行,则必有我师。是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

(节选自韩愈《师说》)

(乙)

孔子曰:“道之以政,齐之以刑,则民免而无耻。不如以德礼为先,而辅以政刑也。”夫欲用德礼,未有不由学校师弟子者。此州学废日久,进士明经,百十年间,不闻有业成贡于王庭、试于有司者。人吏目不识乡饮酒之礼,耳未尝闻《鹿鸣》之歌。忠孝之行不劝,亦县之耻也。夫十室之邑,必有忠信。今此州户万有余,岂无庶几者耶?刺史县令不躬为之师,里闾后生无所从学。尔赵德①秀才:沉雅专静,颇通经,有文章,能知先王之道,论说且排异端而宗孔氏,可以为师矣。请摄海阳县尉,为衙推官专勾当州学以督生徒兴恺悌之风。刺史出已俸百千,以为举本,收其赢余,以给学生厨馔。

(节选自韩愈《潮州请置乡校牒》)

【注】①赵德:潮州潮安人,号天水先生。

9.材料乙中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑,每涂对一处给1分,涂黑超过三处不给分。(3分)

为衙推官A专勾B当州C学D以督生E徒F兴恺悌之风

10.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )(3分)

A.“师”字含义丰富,“则耻师焉”“巫医乐师”“圣人无常师”中“师”的意思各不同。

B.“师道之不传也久矣”的“道”意为风尚,与材料乙中“道之以政”的意思相同。

C.“其皆出于此乎”与“其可怪也欤”中的“其”都是语气副词,二者作用不同。

D.“郯子之徒”的“之”与材料乙中“能知先王之道”的“之”意义和用法都不相同。

11.下列对原文有关内容的概述与分析,不正确的一项是( )(3分)

A.材料甲通过三组对比批判当时社会“耻学于师”的不良风气,“其可怪也欤”一句充分展现作者强烈的慨叹之情。

B.材料甲中韩愈以郯子等人贤能不及孔子,但孔子仍谦逊地认为几个人一起必然有可以作为老师的人为例,来阐明圣人无常师的道理。

C.材料乙中韩愈认为刺史县令应该亲自当老师,否则乡里的年轻人没有处所可以从师学习,表明地方官员应该重视当地教育。

D.材料乙中韩愈认为儒学中的德礼应该通过学校教育来推行,并认为要以通晓儒家经典且知先王之道的君子为师,足见其对儒家思想的推崇。

12.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。

(2)夫十室之邑,必有忠信。今此州户万有余,岂无庶几者耶?

13.韩愈的散文多针砭时弊,请结合两则材料谈谈你的理解。(4分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,7分)

阅读下面这首诗歌,完成14—15题。

虞美人

李煜

春花秋月何时了,往事知多少?小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中!

雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改。问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。

14.下列关于词中内容及艺术手法理解不正确的一项( )(3分)

A.这首词以问句开篇,由良辰美景引发词人“不堪回首”的嗟叹,表达了词人对时间流逝、物是人非的感慨。

B.“东风”为春风之意,“又”表明一种反复状态,表现词人多次经历触景伤怀而又无法排解的心理过程。

C.“雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改”中“在”与“改”对比鲜明,凸显了词人身陷囹圄,面对国土沦丧的辛酸悲苦。

D.整首词多次出现实景与虚景的交替呈现,如“小楼”与“故国”、“雕栏”与“朱颜”,以此阐发词人心中的忧愤。

15.“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”,被认为是写“愁”的千古妙句。请结合诗句分析其妙处。(4分)

(三)名篇名句默写(本题共1小题,12分)

16.补写出下列句子中的空缺部分。(12分)

(1)曹操《短歌行》中“_____________,_____________”两句,借用典故表明自己会像周公一样热切殷勤地接纳贤才。

(2)《琵琶行》中“_____________,_____________”两句通过比喻写出了音乐声的婉转流利和滞塞难通。

(3)同样写赤壁江水,苏轼在《赤壁赋》中用“_____________”一句描写月出之后雾气笼罩江水的景象,在《念奴娇·赤壁怀古》中“_____________”一句用比喻的修辞手法写出江水的汹涌。

(4)毛泽东《沁园春·长沙》中“_____________”写出了寒秋严霜下万物蓬勃旺盛的生命力。杜甫《登高》中“_____________”写出的是秋日他乡之客远离故土的悲苦。

(5)叠词常可增强诗词的音韵美和意境美,使语言更加生动和富有感染力,如宋词中“_____________,_____________”。

(6)有一位学者,化用陶渊明诗中的“_____________,_____________”,将自己的书斋命名为“复返斋”。三、语言文字运用(19分)

(一)语言文字运用I(本题共2小题,9分)

阅读下面的文字,完成17—18题。

在北平即使不出门去吧,就是在皇城人海之中,租人家一椽破屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能够感觉到十分的秋意。说到了牵牛花,我以为以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红色最下。最好,还要在牵牛花底,教长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草,使作陪衬。

17.下列句子中的“教”和“教长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草”中的“教”,意义和用法不相同的一项是( )(3分)

A.学校寝室窗口教大树挡住了阳光。

B.含羞草默默地收拢叶片,那是在教我们切莫张扬!

C.好好的一张画儿教墨水把它给染了。

D.钢笔教我搞坏了,我得按原价赔偿。

18.文中画横线的部分,如果写成“你早晨起来泡一碗浓茶,坐在院子里也能看得到很高很高的碧绿的天色”,表达效果有什么不同?(6分)

(二)语言文字运用II(本题共2小题,10分)

阅读下面的文字,完成19—20题。

人类生活在两个世界,一个世界是原本的现实世界, A 。现实世界不依赖于人类而存在,①每个人都可以直接认识它,观察它,改变它。但人类同时还生活在另一个世界,就是传播到我们眼前的这个世界。它不是我们目睹的世界,②而是别人用电话、报纸、电视、微信以及各种媒介(不一定是大众媒体)传播给我们的世界。它必须依赖于人类而存在,人类关注了它,它才存在。

现实世界里,人们通过自身直接获得的信息实在太少,对生活世界的认知绝大多数来自传播。比如,大家知道唐朝李白写诗,北京有一个动物园老虎咬死了人,美国总统对中东问题发表谈话,印尼发生了地震……如果 B ,或者传播了没有被关注,那么,它们仍然属于现实的世界,而不是舆论的世界。传播来的东西实在太多,而且日日在更新,时时在更新。除了少数带有明显破绽的信息,③再除去息息相关切身利益必须亲自核实的信息,绝大部分人都会假定它是真的。否则,我们将在现实世界寸步难行。那么,这个传播过来被人类关注的舆论世界,到底能不能全面、真实、本质地反映现实世界?答案当然是“不能”!就像电脑视窗里的信息,不可能全面、真实、本质地反映硬盘信息一样。

19.请在文中画横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过12个字。(4分)

20.文中画波浪线的三处句子表述不当,请做出修改,使语言表达准确流畅,逻辑严密。不得改变原意。(6分)

四、作文(60分)

21.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

人工智能迅猛发展,不断刷新人类的认知,也引发了人们关于学习的新思考。对此你有怎样的认识和思考,请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于700字。

杭州市萧山区等5地2023-2024学年高一上学期期末学业水平测试

语文参考答案

一(31分)

(一)(15分)

1.C(3分)(A说法过于绝对。B据原文“这还是以土地可以无限扩张时说的。事实上,每个家族可以向外开垦的机会很有限”可判断。D据原文“但是事实上在中国乡土社会中却相当困难”可判断)

2.C(3分)(“其根本原因是地缘和血缘的淡化”错)

3.D(3分)(A、B、C项都只体现地缘,体现不出血缘)

4.(1)血缘是稳定的力量,地缘不过是血缘的投影。因此,我们可以通过建祠堂、修族谱等行为,强化村庄人员的宗族血缘意识,以此来作为稳定村庄的力量。

(2)村庄需要有统摄向上精神的象征物。因此。我们需要重建村庄的精神文化中心,比如建立村民俱乐部等。

(3)村庄需要心灵指向和道德约束。因此,我们应该利用好村里核心人物的带动作用,扩大他们的影响力,提高整个村庄的道德水平。

(6分,答对一点给3分,答出其中两点即可)

(二)(16分)

5.C(3分)(不是全知视角,应该是香雪的有限视角)

6.B(3分)(凄凉的意境不准确,应该是清冷)

7.(1)夜行开始时的恐惧;

(2)拥有铅笔盒后获得自尊的满足;

(3)想起父母生活不易而心怀愧疚;

(4)重温台儿沟淳朴人情的欢乐幸福.

(4分,答对一点给1分,其他言之有理即可)

8.第一处示例:①将小溪人格化,通过连续的动作状态描写,比如高昂地歌唱、欢腾地奔跑、撞击石块、溅起浪花,表现出小溪的轻松、欢快。

(2分,手法1分,艺术效果1分)

第二处示例:深情地呼唤。香雪独自夜行三十里,她由自卑封闭跨越到自信开放,是一次心灵的觉醒和成长,让读者为她感到自豪。

(6分,填词语1分,原因阐释3分,其他言之有理即可)

二(40分)

(一)(21分)

9.ADF(3分)(充当衙推官,是完整一句话,需要断开。“州学”是固定名词,联系前文“此州学废日久”可以判断出“州学”是固定名词,不可以断开。“生徒”指学生、门徒,固定称谓不分开;另外可以根据“兴恺悌之风”推断“督生徒”是一个动宾搭配,不可以断开)

10.B(3分)(“道”的意思不同,材料乙中“道”通“导”教导)

11.C(3分)(“否则乡里的年轻人没有处所可以从师学习”理解有误,不是没有处所,而是没有可以学习的榜样。)

12.(1)他和他年龄差不多,道德学问也差不多,以地位低的人为师,就觉得羞耻,以官职高的人为师,就近乎谄媚了。

(4分,“相若”1分,“以……为师”1分,“谀”1分,语句通顺1分)

(2)十户人家的小地方,也一定有忠实诚信的人。现在这个州有一万多户人家,难道会没有贤才吗?

(4分,“邑”1分,“忠信”1分,“岂……耶”1分,语句通顺1分)

(二)(7分)

13.(1)都针对当时的社会问题:材料一针对的是“师道之不传”的不良风气,材料二针对的是“学废日久”的社会弊病。

(3)都用事实来作论证材料:材料一用“今之众人”耻学于师的事实,点明“尊师重道”是圣愚分野之关键;材料二用当时人才不成、乡风不正等事实,提出推行道德礼教的重要性。

(4分,答对一点2分)

14.D(3分)“雕栏”与“朱颜”不构成虚实的结合,都是想象之景。

15.(1)形象写愁:将心中愁苦比作流水,以具象写抽象,形象地表现出愁绪绵延不断、汹涌奔腾之状态,可见愁之深、愁之广。

(2)含蓄传愁:不直接传达,而是借用一江春水含蓄地表露诗人亡国之痛,凸显诗人婉约之态。

(3)设问答愁:一问一答,虚拟主客身份,表现出词人胸中愁绪绵延深广只自知,其他人难理解。

(4分,答对一点2分,答对其中两点即可)

(三)(12分)

16.(1)周公吐哺,天下归心;

(2)间关莺语花底滑,幽咽泉流冰下难;

(3)白露横江卷起千堆雪;

(4)万类霜天竞自由万里悲秋常作客;

(5)两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮/飞星传恨,银汉迢迢暗度/寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚(任意截取前后两句)

(6)久在樊笼里,复得返自然。

(12分。每空1分。有任何差错该空不给分)

三(19分)

17.B(3分)(教育,动词,作谓语)

18.(1)强调对象不同。原句动作前置,凸显了画面感,更能表现人于闹市中难得的悠闲与雅趣。

(2)原句多用逗号,变长句为短句,增强了句子表现力,节奏舒缓,更符合整段意境和作者心境。

(3)“向院子一坐”有不经挑选,随意坐下的意味,更符合整段意蕴。(6分。答对一点给2分)

19.A一个世界是传播的舆论世界;B这一切没有被传播

(4分。答对一句给2分。其他句意一致的也可)

20.①每个人都可以直接观察它,认识它,改变它;

②而是别人用电话、报纸、电视、微信等各种媒介(不一定是大众媒体)传播给我们的世界;

③再除去攸关切身利益必须亲自核实的信息(再除去与切身利益息息相关必须亲自核实的信息)

(6分。改对一处2分)

四(60分)

21.作文以43分为基准分,平均分不低43分。

【材料解析】

人工智能时代的迅速来临,在推动经济发展和社会进步,在给人们的工作和学习带来巨大便利的同时,也带来了危机与挑战。作为青年,应该积极学习和转变,不断更新自己的知识和技能,拥有和利用新的技能,以迎接AI的挑战。学生可以从“学习”的内容、方式、能力、态度等方面进行思考。

当然,机器虽然可以处理大量的数据和计算,但无法替代人类的情感和道德判断能力。坚守和弘扬人类的情感和价值观,让人工智能为人类文明注入更多正能量,带来更多便利和美好,这也许才是最核心的技能。

语文试题卷

考生须知:

1.本试卷分试题卷和答题卷,满分150分,考试时间120分钟。

2.答题前,在答题卷指定区域填写考生相关信息,并填涂相应数字。

3.所有答案必须写在答题卷上,写在试题卷上无效。

4.考试结束后,只需上交答题卷。

一、现代文阅读(31分)

(一)现代文阅读I(本题共4小题,15分)

阅读下面的文字,完成1~4题。

材料一:

血缘是稳定的力量。在稳定的社会中,地缘不过是血缘的投影,不分离的。“生于斯、死于斯”把人和地的因缘固定了。生,也就是血,决定了他的地。世代间人口的繁殖,像一个根上长出的树苗,在地域上靠近在一伙。地域上的靠近可以说是血缘上亲疏的一种反映,区位是社会化了的空间。我们在方向上分出尊卑:左尊于右,南尊于北,这是血缘的坐标。空间本身是浑然的,但是我们却用了血缘的坐标把空间划分了方向和位置。

在人口不流动的社会中,自足自给的乡土社会的人口是不需要流动的,家族这个社群包含着地域的含义。村落这个概念可以说是多余的。儿谣里“摇摇摇,摇到外婆家”,在我们自己的经验中,“外婆家”充满着地域的意义。血缘和地缘的合一是社区的原始状态。

但是人究竟不是植物,还是要流动的。乡土社会中无法避免的是“细胞分裂”的过程,一个人口在繁殖中的血缘社群,繁殖到一定程度,他们不能在一定地域上集居了,那是因为这社群所需的土地面积,因人口繁殖,也得不断地扩大。扩大到一个程度,住的地和工作的地距离太远,阻碍着效率时,这个社群就不能不在区位上分裂。——这还是以土地可以无限扩张时说的。事实上,每个家族可以向外开垦的机会很有限,人口繁殖所引起的常是向内的精耕,精耕受着土地报酬递减律的限制,逼着这个社群分裂,分出来的部分另外到别的地方去找耕地。

就拿我们自己来说吧,血缘性的地缘更是显著。我十岁就离开了家乡吴江,在苏州城里住了九年,但是我一直在各种文件的籍贯项下填着“江苏吴江”。抗战时期在云南住了八年,籍贯毫无改变,甚至生在云南的我的孩子,也继承着我的籍贯。她的一生大概也得老是填“江苏吴江”了。我们的祖宗在吴江已有二十多代,但是在我们的灯笼上却贴着“江夏费”的大红字。江夏是在湖北,从地缘上说我有什么理由和江夏攀关系?真和我的孩子一般,凭什么可以和她从来没有到过的吴江发生地缘呢?在这里很显然在我们乡土社会里地缘还没有独立成为一种构成团结力的关系。我们的籍贯是取自我们的父亲的,并不是根据自己所生或所住的地方,而是和姓一般继承的,那是“血缘”,所以我们可以说籍贯只是“血缘的空间投影”。

很多离开老家漂流到别地方去的并不能像种子落入土中一般长成新村落,他们只能在其他已经形成的社区中设法插进去。如果这些没有血缘关系的人能结成一个地方社群,他们之间的联系可以是纯粹的地缘,而不是血缘了。这样血缘和地缘才能分离。但是事实上这在中国乡土社会中却相当困难。我常在各地的村子里看到被称为“客边”“新客”“外村人”等的人物。在户口册上也有注明“寄籍”的。在现代都市里都规定着可以取得该地公民权的手续,主要的是一定的居住时期。但是在乡村里居住时期并不是个重要条件,因为我知道许多村子里已有几代历史的人还是被称为“新客”或“客边”的。

(摘编自费孝通《乡土中国》)

材料二:

就梁庄村而言,整体的、以宗族、血缘为中心的“村庄”正在逐渐淡化、消亡,取而代之的是以经济为中心的聚集地,虽然,作为村庄中的大姓氏,仍然会有安全感和主人翁感,但这种感觉已经被削弱到了可以忽略不计的地步。……与此同时,村庄的规划,村庄家庭之间的内在联结,都在发生变化。村庄的最好位置往往是最有钱的住户,并以此形成村庄新的等级与阶层。而宗族家庭之间的感情往往很淡,尤其是新一代家庭,人们各自出门打工,春节回来一聚。对于村庄的政治事务、公共事务,譬如选举、修路、砖厂的去留、学校的建设,他们并不是真正的关心。

家庭内部也在发生着变化。由父母通过日常生活教育孩子各种行为规范,变为由爷爷奶奶或亲戚代劳,父母和孩子之间似乎只有单纯的金钱关系。而随着学校在村庄的停办——它可以看做是统摄整个村庄向上精神的象征物,随着一些德高望重的老人的去世——他们往往是村庄的心灵指向和道德约束,村庄从内部开始溃败,只剩下形式的、物化的村庄。这一溃败意味着中国最小的结构单位遭到了根本性的破坏,个体失去了大地稳固的支撑。

村庄的溃散使乡村人成为没有故乡的人,没有根,没有回忆,没有精神的指引和归宿地。它意味着,孩童失去了最初的文化启蒙,失去了被言传身教的机会和体会温暖健康人生的机会。它也意味着,那些已经成为民族性格的独特个性与独特品质正在消失,因为它们失去了最基本的存在地。村庄,在某种意义上,是一个民族的子宫,它的温暖,它的营养度,它的整体机能的健康,决定着一个孩子将来的健康度、情感的丰富度与智慧的高度。

(摘选自梁鸿《中国在梁庄》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )(3分)

A.给空间划分方向和位置的,只能是血缘的坐标,因为血缘坐标是血缘上亲疏的一种反映。

B.随着人口的不断繁殖,社群的土地面积不断向外无限扩大,因此,社群分裂成为必然现象。

C.籍贯同姓氏一样,是人们从父辈那里继承来的,是“血缘的空间投影”,是血缘性的地缘。

D.事实上,在中国乡土社会中,没有血缘关系的人可以结成社群,从而将血缘和地缘分离。

2.根据原文内容,下列说法不正确的一项是( )(3分)

A.在自足自给的乡土社会里,“外婆家”充满着地域的意义,是一个血缘和地缘合一的社群概念。

B.在中国乡土社会,村子里的“客边”“新客”“外村人”很难获得身份认同,说明血缘关系的力量强大。

C.以宗族、血缘为中心的梁庄村,现如今只剩下形式的物化的“村庄”,其根本原因是地缘和血缘的淡化。

D.村里人平时各自出门打工,逢年过节会回家祭祖,这说明宗族家庭间情感虽在淡化,但血缘关系仍发挥着作用。

3.下列选项,最适合作为论据来支撑文中画横线句观点的一项是( )(3分)

A.贵州台江县南刀村是一个偏远的苗族村寨,交通很不便。很多村民选择到村里人缘好、信誉高的小卖部或电商服务站去购买生活必需品。

B.浙江衢州市柯城区白云街道春江月苑小区常给业主发红包、送年货,小区居住氛围和谐,邻里关系融洽,形成了一个温暖的大家庭。

C.同一个地方的人到外面做生意,会自动抱团,遇到什么难事大家一起解决。他们在家乡也不见得亲厚,但出来以后就变得像一家人。

D.江西罗溪周氏族人迁徙定居青岚湖畔,不断开枝散叶,向外扩张,构成以共同的风俗习惯和规范为纽带的自治群体“十八周”村落。

4.类似梁庄,“村庄的溃散使乡村人成为没有故乡的人”,假如你是大学生村官,你打算如何改变这种乡村局面?结合材料一、材料二谈谈你的看法。(6分)

(二)现代文阅读II(本题共4小题,16分)

阅读下面的文字,完成5—8题。

哦,香雪(节选)

铁凝

①列车很快就从西山口车站消失了,留给她的又是一片空旷。一阵寒风扑来,吸吮着她单薄的身体。她把滑到肩上的围巾紧裹在头上,缩起身子在铁轨上坐了下来。香雪感受过各种各样的害怕,小时候她怕头发,身上沾着一根头发择不下来,她会急得哭起来;长大了她怕晚上一个人到院子里去,怕毛毛虫,怕被人胳肢(凤娇最爱和她来这一手)。现在她害怕这陌生的西山口,害怕四周黑幽幽的大山,害怕叫人心惊肉跳的寂静,当风吹响近处的小树林时,她又害怕小树林发出的窸窸窣窣的声音。三十里,一路走回去,该路过多少大大小小的林子啊!

②一轮满月升起了,照亮了寂静的山谷、灰白的小路,照亮了秋日的败草、粗糙的树干,还有一丛丛荆棘、怪石,还有漫山遍野那树的队伍,还有香雪手中那只闪闪发光的小盒子。

③她这才想到把它举起来仔细端详。她想,为什么坐了一路火车,竟没有拿出来好好看看?现在,在皎洁的月光下,她才看清了它是淡绿色的,盒盖上有两朵洁白的马蹄莲。她小心地把它打开,又学着同桌的样子轻轻一拍盒盖,“嗒”的一声,它便合得严严实实。她又打开盒盖,觉得应该立刻装点东西进去。她从兜里摸出一只盛擦脸油的小盒放进去,又合上了盖子。只有这时,她才觉得这铅笔盒真属于她了,真的。她又想到了明天,明天上学时,她多么盼望她们会再三盘问她啊!

④她站了起来,忽然感到心里很满意,风也柔和了许多。她发现月亮是这样明净。群山被月光笼罩着,像母亲庄严、神圣的胸脯;那秋风吹干的一树树核桃叶,卷起来像一树树金铃铛,她第一次听清它们在夜晚,在风的怂恿下“豁啷啷”地歌唱。她不再害怕了,在枕木上跨着大步,一直朝前走去。大山原是这样的!月亮原来是这样的!核桃树原来是这样的!香雪走着,就像第一次认出养育她长大成人的山谷。台儿沟呢?不知怎么的,她加快了脚步。她急着见到它,就像从来没有见过它那样觉得新奇。台儿沟一定会是“这样的”:那时台儿沟的姑娘不再央求别人,也用不着回答人家的再三盘问。火车上的漂亮小伙子都会求上门来,火车也会停得久一些,也许三分、四分,也许十分、八分。它会向台儿沟打开所有的门窗,要是再碰上今晚这种情况,谁都能从从容容地下车。

⑤今晚台儿沟发生了什么事?对了,火车拉走了香雪,为什么现在她像闹着玩儿似的去回忆呢?四十个鸡蛋也没有了,娘会怎么说呢?爹不是盼望每天都有人家娶媳妇、聘闺女吗?那时他才有干不完的活儿,他才能光着红铜似的脊梁,不分昼夜地打出那些躺柜、碗橱、板箱,挣回香雪的学费。想到这儿,香雪站住了,月光好像也黯淡下来,脚下的枕木变成一片模糊。回去怎么说?她环视群山,群山沉默着;她又朝着近处的杨树林张望,杨树林窸窸窣窣地响着,并不真心告诉她应该怎么做。是哪儿来的流水声?她寻找着,发现离铁轨几米远的地方,有一道浅浅的小溪。她走下铁轨,在小溪旁边蹲了下来。她想起小时候有一回和凤娇在河边洗衣裳,碰见一个换芝麻糖的老头。凤娇劝香雪拿一件汗褂换几块糖吃,还教她对娘说,那件衣裳不小心叫河水给冲走了。香雪很想吃芝麻糖,可她到底没换。她还记得,那老头真心实意等了她半天呢。为什么她会想起这件小事?也许现在应该骗娘吧,因为芝麻糖怎么也不能和铅笔盒的重要性相比。她要告诉娘,这是一个宝盒子,谁用上它,就能一切顺心如意,就能上大学、坐上火车到处跑,就能要什么有什么,就再也不会被人盘问她们每天吃几顿饭了。娘会相信的,因为香雪从来不骗人。

⑥小溪的歌唱高昂起来了,它欢腾着向前奔跑,撞击着水中的石块,不时溅起一朵小小的浪花。香雪也要赶路了,她捧起溪水洗了把脸,又用沾着水的手抿光被风吹乱的头发。水很凉,但她觉得很精神。她告别了小溪,又回到了长长的铁路上。

某读者认为画波浪线处将小溪写得活灵活现。小溪是如何被写活的?请你写一则批注。(60字以内)

⑦前边又是什么?是隧道,它愣在那里,就像大山的一只黑眼睛。香雪又站住了,但她没有返回去,她想到怀里的铅笔盒,想到同学们惊羡的目光,那些目光好像就在隧道里闪烁。她弯腰拔下一根枯草,将草茎插在小辫里。娘告诉她,这样可以“避邪”。然后她就朝隧道跑去。确切地说,是冲去。

⑧香雪越走越热了,她解下围巾,把它搭在脖子上。她走出了多少里?不知道。尽管草丛里的“纺织娘”“油葫芦”总在鸣叫着提醒她。台儿沟在哪儿?她向前望去,她看见迎面有一颗颗黑点在铁轨上蠕动。再近一些她才看清,那是人,是迎着她走过来的人群。第一个是凤娇,凤娇身后是台儿沟的姐妹们。

⑨香雪想快点跑过去,但脚为什么变得异常沉重?她站在枕木上,回头望着笔直的铁轨,铁轨在月亮的照耀下泛着清淡的光,它冷静地记载着香雪的路程。她忽然觉得心头一紧,不知怎么的就哭了起来,那是欢乐的泪水、满足的泪水。面对严峻而又温厚的大山,她心中升起一种从未有过的骄傲。她用手背抹净眼泪,拿下插在辫子里的那根草茎儿,然后举起铅笔盒,迎着对面的人群跑去。

⑩山谷里突然爆发了姑娘们欢乐的呐喊。她们叫着香雪的名字,声音是那样奔放,热烈;她们笑着,笑得是那样不加掩饰,无所顾忌。古老的群山终于被感动得战栗了,它发出洪亮低沉的回音,和她们共同欢呼着。

哦,香雪!香雪!

某读者在画波浪线处这样批注:读到这里,忍不住在心里________(填一词语)地呼唤:“哦,香雪!香雪!”群山被感动了,我也被感动了,因为________(补充一段话,60字以内)。

5.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )(3分)

A.第①段,作者通过呈现“小时候”“长大了”“现在”三个时间段里香雪的各种害怕,与后文形成抑扬,凸显了人物形象。

B.第④段中“大山原是这样的!月亮原来是这样的!核桃树原来是这样的!”形成排比,表现了香雪夜归时心理的变化。

C.第⑧段以全知视角,用类似电影的长镜头,由远及近,逐步呈现台儿沟姑娘们迎接香雪回家的场景,为下文香雪被感动蓄势。

D.作为小说中的核心物象,铅笔盒是知识、文明的代名词。香雪对铅笔盒的渴望,实质上是对知识的渴求以及对山外文明的向往。

6.选文第②段关于香雪夜归途中环境描写的分析不正确的一项是( )(3分)

A.本段通过对山谷、小路等景物的描写,突出月色皎洁,为香雪只身走完夜路做铺垫。

B.本段借衰败的秋草、丛生的荆棘怪石等意象营造了一种凄凉的意境,充满诗意。

C.本段用三个“还有”不断转换香雪月夜所见之景,反映了她恐惧心理逐渐缓解的过程。

D.此段承上启下,紧承上文对西山口幽黑寂静环境的描写,引出下文与铅笔盒相关的内容。

7.文中四次写到月亮的变化,并点明“它(月亮)冷静地记载着香雪的路程”。请梳理香雪夜归的心理“路程”。(4分)

8.批注是人们品析文章常用的方法,请根据要求对文中画波浪线的两处进行批注。(6分)

二、古代诗文阅读(40分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,21分)

阅读下面的文言文,完成9—13题。

(甲)

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:三人行,则必有我师。是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

(节选自韩愈《师说》)

(乙)

孔子曰:“道之以政,齐之以刑,则民免而无耻。不如以德礼为先,而辅以政刑也。”夫欲用德礼,未有不由学校师弟子者。此州学废日久,进士明经,百十年间,不闻有业成贡于王庭、试于有司者。人吏目不识乡饮酒之礼,耳未尝闻《鹿鸣》之歌。忠孝之行不劝,亦县之耻也。夫十室之邑,必有忠信。今此州户万有余,岂无庶几者耶?刺史县令不躬为之师,里闾后生无所从学。尔赵德①秀才:沉雅专静,颇通经,有文章,能知先王之道,论说且排异端而宗孔氏,可以为师矣。请摄海阳县尉,为衙推官专勾当州学以督生徒兴恺悌之风。刺史出已俸百千,以为举本,收其赢余,以给学生厨馔。

(节选自韩愈《潮州请置乡校牒》)

【注】①赵德:潮州潮安人,号天水先生。

9.材料乙中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑,每涂对一处给1分,涂黑超过三处不给分。(3分)

为衙推官A专勾B当州C学D以督生E徒F兴恺悌之风

10.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )(3分)

A.“师”字含义丰富,“则耻师焉”“巫医乐师”“圣人无常师”中“师”的意思各不同。

B.“师道之不传也久矣”的“道”意为风尚,与材料乙中“道之以政”的意思相同。

C.“其皆出于此乎”与“其可怪也欤”中的“其”都是语气副词,二者作用不同。

D.“郯子之徒”的“之”与材料乙中“能知先王之道”的“之”意义和用法都不相同。

11.下列对原文有关内容的概述与分析,不正确的一项是( )(3分)

A.材料甲通过三组对比批判当时社会“耻学于师”的不良风气,“其可怪也欤”一句充分展现作者强烈的慨叹之情。

B.材料甲中韩愈以郯子等人贤能不及孔子,但孔子仍谦逊地认为几个人一起必然有可以作为老师的人为例,来阐明圣人无常师的道理。

C.材料乙中韩愈认为刺史县令应该亲自当老师,否则乡里的年轻人没有处所可以从师学习,表明地方官员应该重视当地教育。

D.材料乙中韩愈认为儒学中的德礼应该通过学校教育来推行,并认为要以通晓儒家经典且知先王之道的君子为师,足见其对儒家思想的推崇。

12.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。

(2)夫十室之邑,必有忠信。今此州户万有余,岂无庶几者耶?

13.韩愈的散文多针砭时弊,请结合两则材料谈谈你的理解。(4分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,7分)

阅读下面这首诗歌,完成14—15题。

虞美人

李煜

春花秋月何时了,往事知多少?小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中!

雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改。问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。

14.下列关于词中内容及艺术手法理解不正确的一项( )(3分)

A.这首词以问句开篇,由良辰美景引发词人“不堪回首”的嗟叹,表达了词人对时间流逝、物是人非的感慨。

B.“东风”为春风之意,“又”表明一种反复状态,表现词人多次经历触景伤怀而又无法排解的心理过程。

C.“雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改”中“在”与“改”对比鲜明,凸显了词人身陷囹圄,面对国土沦丧的辛酸悲苦。

D.整首词多次出现实景与虚景的交替呈现,如“小楼”与“故国”、“雕栏”与“朱颜”,以此阐发词人心中的忧愤。

15.“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”,被认为是写“愁”的千古妙句。请结合诗句分析其妙处。(4分)

(三)名篇名句默写(本题共1小题,12分)

16.补写出下列句子中的空缺部分。(12分)

(1)曹操《短歌行》中“_____________,_____________”两句,借用典故表明自己会像周公一样热切殷勤地接纳贤才。

(2)《琵琶行》中“_____________,_____________”两句通过比喻写出了音乐声的婉转流利和滞塞难通。

(3)同样写赤壁江水,苏轼在《赤壁赋》中用“_____________”一句描写月出之后雾气笼罩江水的景象,在《念奴娇·赤壁怀古》中“_____________”一句用比喻的修辞手法写出江水的汹涌。

(4)毛泽东《沁园春·长沙》中“_____________”写出了寒秋严霜下万物蓬勃旺盛的生命力。杜甫《登高》中“_____________”写出的是秋日他乡之客远离故土的悲苦。

(5)叠词常可增强诗词的音韵美和意境美,使语言更加生动和富有感染力,如宋词中“_____________,_____________”。

(6)有一位学者,化用陶渊明诗中的“_____________,_____________”,将自己的书斋命名为“复返斋”。三、语言文字运用(19分)

(一)语言文字运用I(本题共2小题,9分)

阅读下面的文字,完成17—18题。

在北平即使不出门去吧,就是在皇城人海之中,租人家一椽破屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能够感觉到十分的秋意。说到了牵牛花,我以为以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红色最下。最好,还要在牵牛花底,教长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草,使作陪衬。

17.下列句子中的“教”和“教长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草”中的“教”,意义和用法不相同的一项是( )(3分)

A.学校寝室窗口教大树挡住了阳光。

B.含羞草默默地收拢叶片,那是在教我们切莫张扬!

C.好好的一张画儿教墨水把它给染了。

D.钢笔教我搞坏了,我得按原价赔偿。

18.文中画横线的部分,如果写成“你早晨起来泡一碗浓茶,坐在院子里也能看得到很高很高的碧绿的天色”,表达效果有什么不同?(6分)

(二)语言文字运用II(本题共2小题,10分)

阅读下面的文字,完成19—20题。

人类生活在两个世界,一个世界是原本的现实世界, A 。现实世界不依赖于人类而存在,①每个人都可以直接认识它,观察它,改变它。但人类同时还生活在另一个世界,就是传播到我们眼前的这个世界。它不是我们目睹的世界,②而是别人用电话、报纸、电视、微信以及各种媒介(不一定是大众媒体)传播给我们的世界。它必须依赖于人类而存在,人类关注了它,它才存在。

现实世界里,人们通过自身直接获得的信息实在太少,对生活世界的认知绝大多数来自传播。比如,大家知道唐朝李白写诗,北京有一个动物园老虎咬死了人,美国总统对中东问题发表谈话,印尼发生了地震……如果 B ,或者传播了没有被关注,那么,它们仍然属于现实的世界,而不是舆论的世界。传播来的东西实在太多,而且日日在更新,时时在更新。除了少数带有明显破绽的信息,③再除去息息相关切身利益必须亲自核实的信息,绝大部分人都会假定它是真的。否则,我们将在现实世界寸步难行。那么,这个传播过来被人类关注的舆论世界,到底能不能全面、真实、本质地反映现实世界?答案当然是“不能”!就像电脑视窗里的信息,不可能全面、真实、本质地反映硬盘信息一样。

19.请在文中画横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过12个字。(4分)

20.文中画波浪线的三处句子表述不当,请做出修改,使语言表达准确流畅,逻辑严密。不得改变原意。(6分)

四、作文(60分)

21.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

人工智能迅猛发展,不断刷新人类的认知,也引发了人们关于学习的新思考。对此你有怎样的认识和思考,请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于700字。

杭州市萧山区等5地2023-2024学年高一上学期期末学业水平测试

语文参考答案

一(31分)

(一)(15分)

1.C(3分)(A说法过于绝对。B据原文“这还是以土地可以无限扩张时说的。事实上,每个家族可以向外开垦的机会很有限”可判断。D据原文“但是事实上在中国乡土社会中却相当困难”可判断)

2.C(3分)(“其根本原因是地缘和血缘的淡化”错)

3.D(3分)(A、B、C项都只体现地缘,体现不出血缘)

4.(1)血缘是稳定的力量,地缘不过是血缘的投影。因此,我们可以通过建祠堂、修族谱等行为,强化村庄人员的宗族血缘意识,以此来作为稳定村庄的力量。

(2)村庄需要有统摄向上精神的象征物。因此。我们需要重建村庄的精神文化中心,比如建立村民俱乐部等。

(3)村庄需要心灵指向和道德约束。因此,我们应该利用好村里核心人物的带动作用,扩大他们的影响力,提高整个村庄的道德水平。

(6分,答对一点给3分,答出其中两点即可)

(二)(16分)

5.C(3分)(不是全知视角,应该是香雪的有限视角)

6.B(3分)(凄凉的意境不准确,应该是清冷)

7.(1)夜行开始时的恐惧;

(2)拥有铅笔盒后获得自尊的满足;

(3)想起父母生活不易而心怀愧疚;

(4)重温台儿沟淳朴人情的欢乐幸福.

(4分,答对一点给1分,其他言之有理即可)

8.第一处示例:①将小溪人格化,通过连续的动作状态描写,比如高昂地歌唱、欢腾地奔跑、撞击石块、溅起浪花,表现出小溪的轻松、欢快。

(2分,手法1分,艺术效果1分)

第二处示例:深情地呼唤。香雪独自夜行三十里,她由自卑封闭跨越到自信开放,是一次心灵的觉醒和成长,让读者为她感到自豪。

(6分,填词语1分,原因阐释3分,其他言之有理即可)

二(40分)

(一)(21分)

9.ADF(3分)(充当衙推官,是完整一句话,需要断开。“州学”是固定名词,联系前文“此州学废日久”可以判断出“州学”是固定名词,不可以断开。“生徒”指学生、门徒,固定称谓不分开;另外可以根据“兴恺悌之风”推断“督生徒”是一个动宾搭配,不可以断开)

10.B(3分)(“道”的意思不同,材料乙中“道”通“导”教导)

11.C(3分)(“否则乡里的年轻人没有处所可以从师学习”理解有误,不是没有处所,而是没有可以学习的榜样。)

12.(1)他和他年龄差不多,道德学问也差不多,以地位低的人为师,就觉得羞耻,以官职高的人为师,就近乎谄媚了。

(4分,“相若”1分,“以……为师”1分,“谀”1分,语句通顺1分)

(2)十户人家的小地方,也一定有忠实诚信的人。现在这个州有一万多户人家,难道会没有贤才吗?

(4分,“邑”1分,“忠信”1分,“岂……耶”1分,语句通顺1分)

(二)(7分)

13.(1)都针对当时的社会问题:材料一针对的是“师道之不传”的不良风气,材料二针对的是“学废日久”的社会弊病。

(3)都用事实来作论证材料:材料一用“今之众人”耻学于师的事实,点明“尊师重道”是圣愚分野之关键;材料二用当时人才不成、乡风不正等事实,提出推行道德礼教的重要性。

(4分,答对一点2分)

14.D(3分)“雕栏”与“朱颜”不构成虚实的结合,都是想象之景。

15.(1)形象写愁:将心中愁苦比作流水,以具象写抽象,形象地表现出愁绪绵延不断、汹涌奔腾之状态,可见愁之深、愁之广。

(2)含蓄传愁:不直接传达,而是借用一江春水含蓄地表露诗人亡国之痛,凸显诗人婉约之态。

(3)设问答愁:一问一答,虚拟主客身份,表现出词人胸中愁绪绵延深广只自知,其他人难理解。

(4分,答对一点2分,答对其中两点即可)

(三)(12分)

16.(1)周公吐哺,天下归心;

(2)间关莺语花底滑,幽咽泉流冰下难;

(3)白露横江卷起千堆雪;

(4)万类霜天竞自由万里悲秋常作客;

(5)两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮/飞星传恨,银汉迢迢暗度/寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚(任意截取前后两句)

(6)久在樊笼里,复得返自然。

(12分。每空1分。有任何差错该空不给分)

三(19分)

17.B(3分)(教育,动词,作谓语)

18.(1)强调对象不同。原句动作前置,凸显了画面感,更能表现人于闹市中难得的悠闲与雅趣。

(2)原句多用逗号,变长句为短句,增强了句子表现力,节奏舒缓,更符合整段意境和作者心境。

(3)“向院子一坐”有不经挑选,随意坐下的意味,更符合整段意蕴。(6分。答对一点给2分)

19.A一个世界是传播的舆论世界;B这一切没有被传播

(4分。答对一句给2分。其他句意一致的也可)

20.①每个人都可以直接观察它,认识它,改变它;

②而是别人用电话、报纸、电视、微信等各种媒介(不一定是大众媒体)传播给我们的世界;

③再除去攸关切身利益必须亲自核实的信息(再除去与切身利益息息相关必须亲自核实的信息)

(6分。改对一处2分)

四(60分)

21.作文以43分为基准分,平均分不低43分。

【材料解析】

人工智能时代的迅速来临,在推动经济发展和社会进步,在给人们的工作和学习带来巨大便利的同时,也带来了危机与挑战。作为青年,应该积极学习和转变,不断更新自己的知识和技能,拥有和利用新的技能,以迎接AI的挑战。学生可以从“学习”的内容、方式、能力、态度等方面进行思考。

当然,机器虽然可以处理大量的数据和计算,但无法替代人类的情感和道德判断能力。坚守和弘扬人类的情感和价值观,让人工智能为人类文明注入更多正能量,带来更多便利和美好,这也许才是最核心的技能。

同课章节目录