10爬山虎的脚 第二课时 课件 (共29张PPT)

文档属性

| 名称 | 10爬山虎的脚 第二课时 课件 (共29张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-02-22 15:24:44 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

爬山虎的脚

第二课时

上节课我们学习了生字,这节课让我们继续和作者一起走进课文,去领略爬山虎的美。

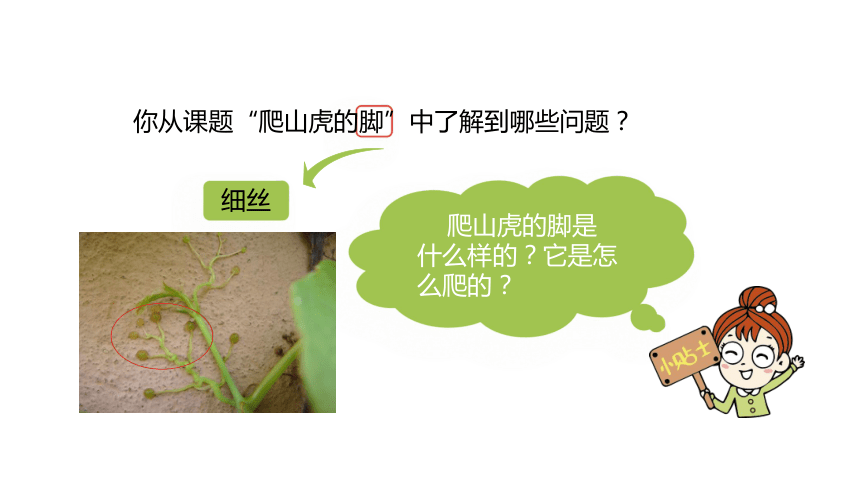

细丝

爬山虎的脚是什么样的?它是怎么爬的?

你从课题“爬山虎的脚”中了解到哪些问题?

作者为什么要先提到学校操场北边的爬山虎,而不直接从自己家的爬山虎写起?默读第1自然段举手回答。

说明作者已经观察爬山虎很长时间了,对爬山虎很感兴趣。

叶圣陶爷爷笔下的爬山虎的叶子怎样呢?自由朗读第2自然段。

(1)请找出描写爬山虎的叶子的词语,读一读。

(2)你认为那个字用得好,为什么?

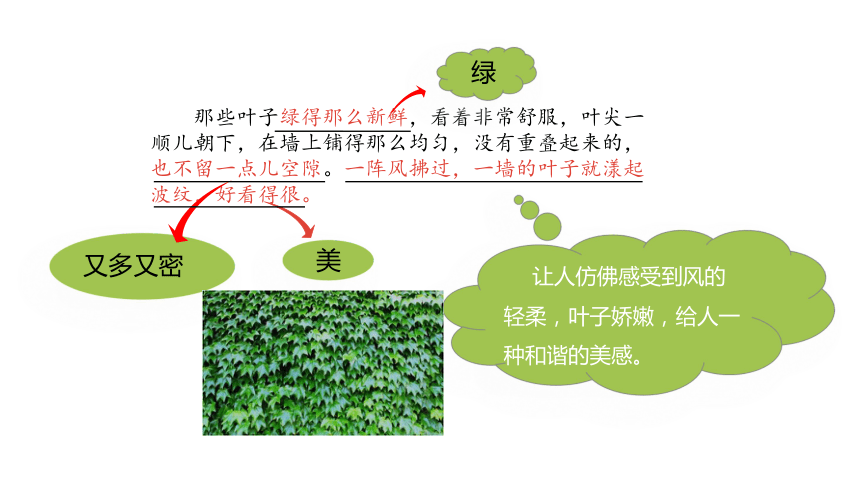

那些叶子绿得那么新鲜,看着非常舒服,叶尖一顺儿朝下,在墙上铺得那么均匀,没有重叠起来的,也不留一点儿空隙。一阵风拂过,一墙的叶子就漾起波纹,好看得很。

让人仿佛感受到风的轻柔,叶子娇嫩,给人一种和谐的美感。

又多又密

美

绿

作者为什么能够把叶子写得这么美呢?

作者认真仔细地观察事物,养成了良好的观察习惯。

爬山虎的叶子之所以会这样生机勃勃铺满墙,跟它的脚关系密切,它的脚到底是怎样的呢?从第3、4、5自然段找出有关的语句读一读。

从位置、样子、颜色三个方面。

作者从哪几个方面观察爬山虎的脚?

爬山虎的脚长在茎上。茎上长叶柄的地方,反面伸出枝状的六七根细丝,这些细丝很像蜗牛的触角。细丝跟新叶子一样,也是嫩红的。

位置

样子

颜色

爬山虎的脚生长的位置

爬山虎的叶子

爬山虎的脚

生动形象地写出了爬上虎脚的样子。

每根细丝像蜗牛的触角。

比喻

比喻

每根细丝像蜗牛的触角。

*弯弯的月亮像小船一样。

仿照下面句子写一句话。

读一读,写一写

爬山虎就是这样一脚一脚地往上爬。

茎上伸出六七根细丝→(巴住墙)→(把爬山虎的嫩茎拉一把,使它紧贴在墙上)。

爬山虎是怎样往上爬的?

第二句话给我印象更为深刻。因为这些动作前后之间的联系都是非常紧密的,而且是有序的。

爬山虎的脚贴着墙的时候,六七根细丝的头上就成小圆片触住墙。细丝原先是直的,把爬山虎的嫩茎拉一把,使它紧巴在墙上。

爬山虎的脚触着墙的时候,六七根细丝的头上就变成小圆片巴住墙。细丝原先是直的,现在弯曲了,把爬山虎的嫩茎拉一把,使它紧贴在墙上。

小讨论:和原句对比读,哪句话给你印象更为深刻

比较句子

不能换成“一步一步”。“一步一步”是用脚交替着爬。而“一脚一脚”的爬是指长一只脚就巴住墙,再爬,必须再长出一只新脚再巴住墙。

为什么用“一脚一脚”而不用“一步一步” 换成“一步一步”行不行

触着墙的爬山虎的脚能爬,没触着墙的爬山虎的脚又怎么样呢?小组合作朗读5自然段,找出描写爬山虎的脚变化的句子。

爬山虎的脚要是没触着墙,不几天就萎了,后来连痕迹也没有了。触着墙的,细丝和小圆片逐渐变成灰色。不要瞧不起那些灰色的脚,那些脚巴在墙上相当牢固,要是你的手指不费一点儿劲,休想拉下爬山虎的一根茎。

对比

爬山虎的脚对墙有依赖关系。

课文哪一个自然段还说明了这种关系呢?

第1自然段也说明了这种关系。

第1自然段和第5自然段是什么关系?这样有写什么好处?

首尾照应关系。作者运用了首尾照应的方法,使文章的结构显得更加完整。

课文是介绍爬山虎的脚,为什么还要描写它的叶子?

首先叶和脚是一个整体,相辅相成,叶不可能脱离脚单独存在,脚也不会脱离叶单独存在,两者都是爬山虎的一部分。另外,欣赏完爬山虎的叶子,会激起我们强烈的探究兴趣。爬山虎的叶子这么美?它的脚会是什么样子呢?

*我们要像叶圣陶爷爷那样留心并细致入微地观察周围的事物。

学完这篇课文,你有什么感受?

这篇课文围绕爬山虎的脚,先讲

;又讲了 ;最后讲了

。

爬山虎脚的位

置形状颜色

爬山虎是怎样爬的

爬山虎的脚没触着墙就“萎了”和触着墙巴在墙上

的就相当“牢固”

爬山虎

位置 样子 颜色

怎么爬

变 化

触→巴→拉→贴

没触着墙的 萎了

叶子

鲜绿 排列均匀 好看

脚

触着墙的 牢固

板书设计

填空。

那些叶子绿得那么( ),看着非常( ),叶尖一顺儿朝下,在墙上铺得那么( ),没有重叠起来的,也不留一点( )。一阵风( ),一墙的叶子就( )波纹,好看得很。

新鲜

舒服

均匀

空隙

拂过

漾起

1

用一句或几句话来描述你喜欢的植物或者生活中感兴趣的事物,可以吗?

*我喜欢柳树的枝条,微风一吹,她随风摇曳,像一位美丽的女孩在翩翩起舞。

*我喜欢仙人掌,虽然它的外表长满了尖刺,却能开出鲜艳美丽的花。

2

“嫩红、嫩绿”中的“嫩”,指颜色浅,是浅红、浅绿的意思;“嫩叶、嫩茎”的“嫩”,指新生长出来的,新鲜的,跟“老”字相对,有娇嫩的意思。

区别“嫩红、嫩绿”和“嫩叶、嫩茎”中“嫩”的不同意思。

小组互动来讨论

3

仿照《爬山虎的脚》观察方法观察一种植物。

要求:先从远处看,再从近处看,特别注意它的茎、叶、花,看看有什么特点,再具体地写出来。

4

展开想象,请以爬山虎的口气向大家介绍一下自己的本领。

提示:大家好:我是爬山虎,我的本领可大了……

爬山虎的脚

第二课时

上节课我们学习了生字,这节课让我们继续和作者一起走进课文,去领略爬山虎的美。

细丝

爬山虎的脚是什么样的?它是怎么爬的?

你从课题“爬山虎的脚”中了解到哪些问题?

作者为什么要先提到学校操场北边的爬山虎,而不直接从自己家的爬山虎写起?默读第1自然段举手回答。

说明作者已经观察爬山虎很长时间了,对爬山虎很感兴趣。

叶圣陶爷爷笔下的爬山虎的叶子怎样呢?自由朗读第2自然段。

(1)请找出描写爬山虎的叶子的词语,读一读。

(2)你认为那个字用得好,为什么?

那些叶子绿得那么新鲜,看着非常舒服,叶尖一顺儿朝下,在墙上铺得那么均匀,没有重叠起来的,也不留一点儿空隙。一阵风拂过,一墙的叶子就漾起波纹,好看得很。

让人仿佛感受到风的轻柔,叶子娇嫩,给人一种和谐的美感。

又多又密

美

绿

作者为什么能够把叶子写得这么美呢?

作者认真仔细地观察事物,养成了良好的观察习惯。

爬山虎的叶子之所以会这样生机勃勃铺满墙,跟它的脚关系密切,它的脚到底是怎样的呢?从第3、4、5自然段找出有关的语句读一读。

从位置、样子、颜色三个方面。

作者从哪几个方面观察爬山虎的脚?

爬山虎的脚长在茎上。茎上长叶柄的地方,反面伸出枝状的六七根细丝,这些细丝很像蜗牛的触角。细丝跟新叶子一样,也是嫩红的。

位置

样子

颜色

爬山虎的脚生长的位置

爬山虎的叶子

爬山虎的脚

生动形象地写出了爬上虎脚的样子。

每根细丝像蜗牛的触角。

比喻

比喻

每根细丝像蜗牛的触角。

*弯弯的月亮像小船一样。

仿照下面句子写一句话。

读一读,写一写

爬山虎就是这样一脚一脚地往上爬。

茎上伸出六七根细丝→(巴住墙)→(把爬山虎的嫩茎拉一把,使它紧贴在墙上)。

爬山虎是怎样往上爬的?

第二句话给我印象更为深刻。因为这些动作前后之间的联系都是非常紧密的,而且是有序的。

爬山虎的脚贴着墙的时候,六七根细丝的头上就成小圆片触住墙。细丝原先是直的,把爬山虎的嫩茎拉一把,使它紧巴在墙上。

爬山虎的脚触着墙的时候,六七根细丝的头上就变成小圆片巴住墙。细丝原先是直的,现在弯曲了,把爬山虎的嫩茎拉一把,使它紧贴在墙上。

小讨论:和原句对比读,哪句话给你印象更为深刻

比较句子

不能换成“一步一步”。“一步一步”是用脚交替着爬。而“一脚一脚”的爬是指长一只脚就巴住墙,再爬,必须再长出一只新脚再巴住墙。

为什么用“一脚一脚”而不用“一步一步” 换成“一步一步”行不行

触着墙的爬山虎的脚能爬,没触着墙的爬山虎的脚又怎么样呢?小组合作朗读5自然段,找出描写爬山虎的脚变化的句子。

爬山虎的脚要是没触着墙,不几天就萎了,后来连痕迹也没有了。触着墙的,细丝和小圆片逐渐变成灰色。不要瞧不起那些灰色的脚,那些脚巴在墙上相当牢固,要是你的手指不费一点儿劲,休想拉下爬山虎的一根茎。

对比

爬山虎的脚对墙有依赖关系。

课文哪一个自然段还说明了这种关系呢?

第1自然段也说明了这种关系。

第1自然段和第5自然段是什么关系?这样有写什么好处?

首尾照应关系。作者运用了首尾照应的方法,使文章的结构显得更加完整。

课文是介绍爬山虎的脚,为什么还要描写它的叶子?

首先叶和脚是一个整体,相辅相成,叶不可能脱离脚单独存在,脚也不会脱离叶单独存在,两者都是爬山虎的一部分。另外,欣赏完爬山虎的叶子,会激起我们强烈的探究兴趣。爬山虎的叶子这么美?它的脚会是什么样子呢?

*我们要像叶圣陶爷爷那样留心并细致入微地观察周围的事物。

学完这篇课文,你有什么感受?

这篇课文围绕爬山虎的脚,先讲

;又讲了 ;最后讲了

。

爬山虎脚的位

置形状颜色

爬山虎是怎样爬的

爬山虎的脚没触着墙就“萎了”和触着墙巴在墙上

的就相当“牢固”

爬山虎

位置 样子 颜色

怎么爬

变 化

触→巴→拉→贴

没触着墙的 萎了

叶子

鲜绿 排列均匀 好看

脚

触着墙的 牢固

板书设计

填空。

那些叶子绿得那么( ),看着非常( ),叶尖一顺儿朝下,在墙上铺得那么( ),没有重叠起来的,也不留一点( )。一阵风( ),一墙的叶子就( )波纹,好看得很。

新鲜

舒服

均匀

空隙

拂过

漾起

1

用一句或几句话来描述你喜欢的植物或者生活中感兴趣的事物,可以吗?

*我喜欢柳树的枝条,微风一吹,她随风摇曳,像一位美丽的女孩在翩翩起舞。

*我喜欢仙人掌,虽然它的外表长满了尖刺,却能开出鲜艳美丽的花。

2

“嫩红、嫩绿”中的“嫩”,指颜色浅,是浅红、浅绿的意思;“嫩叶、嫩茎”的“嫩”,指新生长出来的,新鲜的,跟“老”字相对,有娇嫩的意思。

区别“嫩红、嫩绿”和“嫩叶、嫩茎”中“嫩”的不同意思。

小组互动来讨论

3

仿照《爬山虎的脚》观察方法观察一种植物。

要求:先从远处看,再从近处看,特别注意它的茎、叶、花,看看有什么特点,再具体地写出来。

4

展开想象,请以爬山虎的口气向大家介绍一下自己的本领。

提示:大家好:我是爬山虎,我的本领可大了……

同课章节目录

- 第一单元

- 1 观潮

- 2 走月亮

- 3* 现代诗二首

- 4* 繁星

- 口语交际:我们与环境

- 习作:推荐一个好地方

- 语文园地

- 第二单元

- 5 一个豆荚里的五粒豆

- 6 夜间飞行的秘密

- 7 呼风唤雨的世纪

- 8* 蝴蝶的家

- 习作:小小“动物园”

- 语文园地

- 第三单元

- 9 古诗三首

- 10 爬山虎的脚

- 11 蟋蟀的住宅

- 口语交际:爱护眼睛,保护视力

- 习作:写观察日记

- 语文园地

- 第四单元

- 12 盘古开天地

- 13 精卫填海

- 14 普罗米修斯

- 15* 女娲补天

- 习作:我和____过一天

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第五单元

- 16 麻雀

- 17 爬天都峰

- 习作例文

- 习作:生活万花筒

- 第六单元

- 18 牛和鹅

- 19 一只窝囊的大老虎

- 20 陀螺

- 口语交际:安慰

- 习作:记一次游戏

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗三首

- 22 为中华之崛起而读书

- 23* 梅兰芳蓄须

- 24* 延安,我把你追寻

- 习作:写信

- 语文园地

- 第八单元

- 25 王戎不取道旁李

- 26 西门豹治邺

- 27* 故事二则

- 口语交际:讲历史人物故事

- 习作:我的心儿怦怦跳

- 语文园地