黑龙江省哈尔滨市第三中学校2023-2024学年高一上学期期末考试历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 黑龙江省哈尔滨市第三中学校2023-2024学年高一上学期期末考试历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 259.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-02-22 09:35:29 | ||

图片预览

文档简介

哈三中2023—2024学年度上学期

高一学年期末考试历史试卷

一、单项选择题(本大题共40小题,每题1.5分,共60分。)

1.考古学将原始社会分为旧石器时代和新石器时代,这样划分依据是

A.石器制作技术 B.农业生产力水平 C.养蚕缫丝技术 D.男子的社会地位

2.研习历史文物既是历史学习与研究的重要方法,也是解释和评判史事能力的体现。图1文物有助于我们研究的历史时期是

A.夏朝 B.商朝 C.秦朝 D.汉朝

3.“封尚父于营丘,曰齐;封弟周公旦于曲阜,曰鲁。”《史记·周本纪》这段文字反映的古代政治制度是

A.禅让制 B.世袭制 C.分封制 D.内外服制

4.春秋战国民族同源共祖的意识开始形成,炎黄被尊奉为华夏人文始祖并被周边民族认可。这反映

A.实现统一成为社会共识 B.华夏认同观念已经出现

C.民族矛盾已经逐渐消亡 D.血缘是维系国家的纽带

5.有人认为“商鞅治秦,一夜之间,草根与贵族的界限消失了,取而代之的是一视同仁的公平竞争。平民有可能成为达官显贵,达官显贵则有可能跌落为平民。”与之相关的变法措施是

A.重农抑商 B.奖励耕织 C.推行县制 D.奖励军功

6.孔子思想中有利于教育进步的思想主要体现在

A.“克己复礼” B.“仁者爱人” C.“以德治民” D.“有教无类”

7.《史记集解》记载,秦始皇头上戴的叫冕,前后垂挂的玉串称旒。他穿的衣服称衮服,有12种图案。这种装饰为皇帝独有,显示其惟我独尊、君临天下的气势。秦以前,金玉为印,龙虎钮,唯其所好。秦以来,天子独以印称玺,又独以玉,群臣莫敢用。据此可知皇帝制度的特点是

A.皇位世袭 B.君权神授 C.皇帝独尊 D.中央集权

8.表1中的史料反映了秦代

记载 出处

有事请也,必以书,毋口请,毋羁请(让人代为请示) 《睡虎地秦墓竹简·内史杂》

行命书及书署急者,辄行之;不急者,日毕,勿敢留。留者以律论之 《睡虎地秦墓竹简·行书》

A.行政管理制度严密 B.法律实行轻罪重罚

C.地方官员权力较小 D.政府行政效率低下

9.关于秦朝的灭亡,贾谊认为“仁义不施”;陆贾认为“举措暴众而用刑太极”;柳宗元则强调“秦之失,在政不在制”。他们都认为秦的速亡在于

A.徭役沉重 B.农民起义 C.暴政统治 D.官吏贪腐

10.既有“匈奴未灭,无以家为”、“究天人之际,通古今之变,成一家之言”的远人志向,还有大量为国远虑的忠诚之士,从而在中华民族精神的构成中留下浓墨重彩一笔的朝代是

A.汉代 B.唐代 C.宋代 D.清代

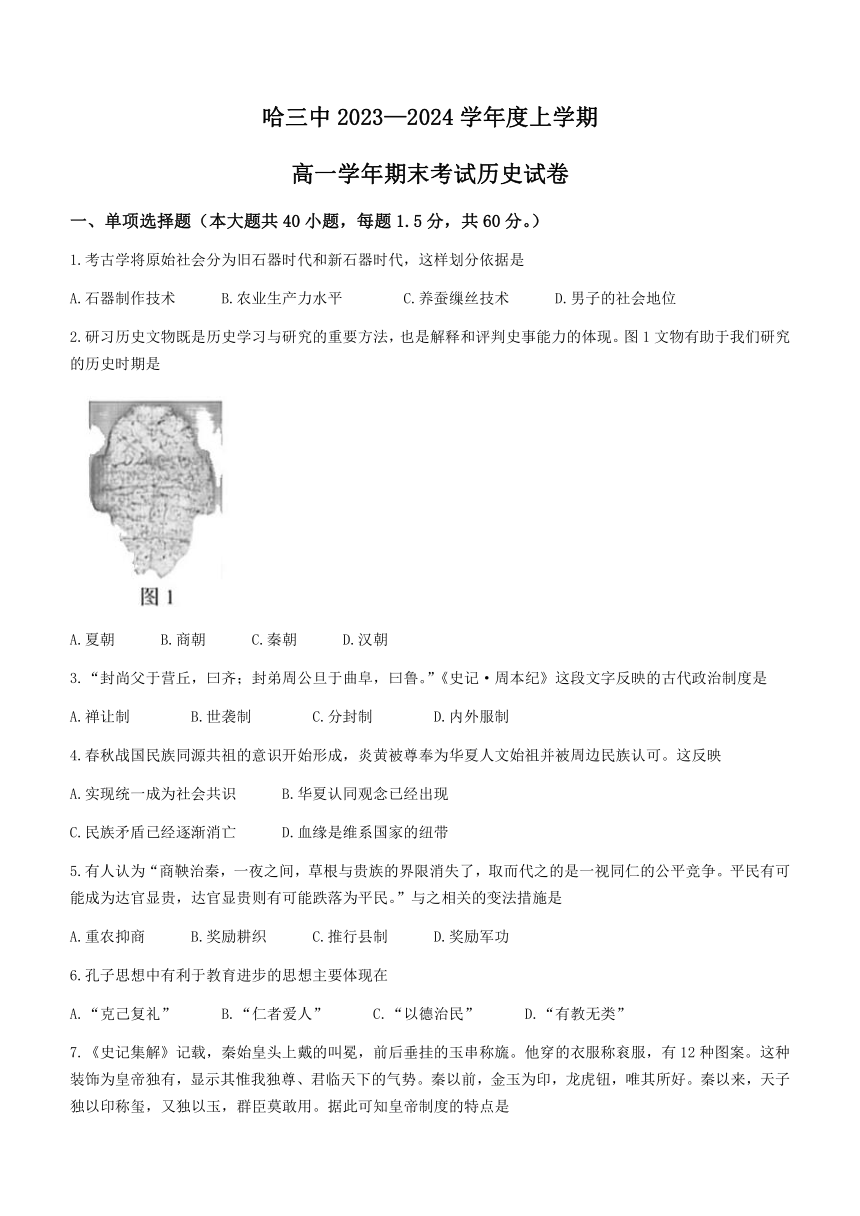

11.图2反映了西汉时期

A.地方制度的演变 B.丝绸之路的开辟

C.统治区域的扩大 D.南北方交流融合

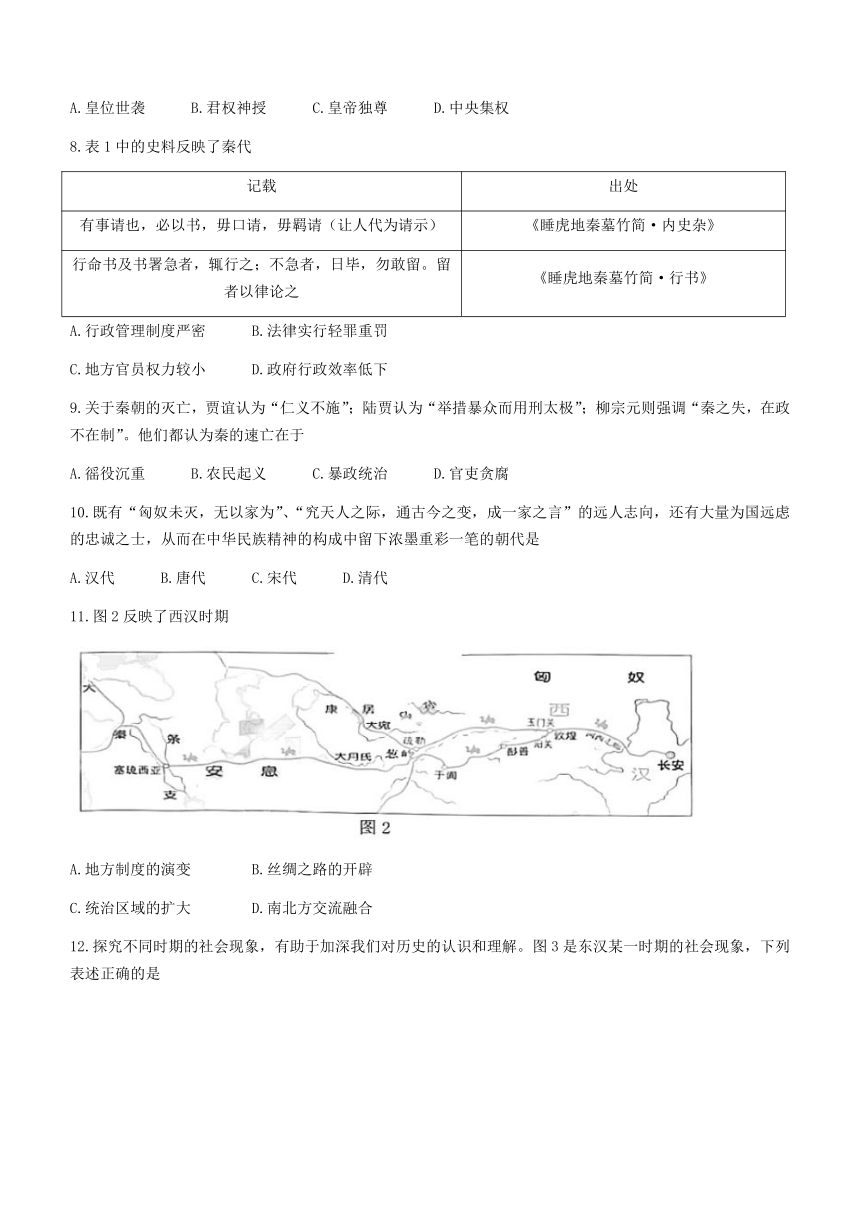

12.探究不同时期的社会现象,有助于加深我们对历史的认识和理解。图3是东汉某一时期的社会现象,下列表述正确的是

A.形成“光武中兴”局面 B.表明外戚宦官交替专权

C.皇帝年老昏庸造成乱象 D.皇帝一直依靠宦官治国

13.在下列三国两晋南北朝时期的朝代更替时间轴中,空格处应该填写的是

A.西晋 B.前秦 C.北汉 D.北魏

14.表格法是学习历史常用的方法之一。表2可以用来说明东晋至南朝时期

农业 麦稻兼作,兴修水利

手工业 丝织业技术进步

青瓷烧制技术高超

城市 建康城人口众多

表2

A.南北方政权更迭情况 B.南方民众大量北迁

C.江南地区经济的发展 D.边疆地区得到开发

15.魏晋南北朝时期,中原地区逐渐改变清谈柔媚的社会风气,呈现出慷慨、激越、豪放的气质。同时,语言、文学、音乐、饮食以及服装等方面也深受少数民族的影响。这一现象出现的主要原因是

A.北方气候变冷 B.民族融合发展 C.商品经济繁荣 D.少数民族汉化

16.唐玄宗统治前期,选贤任能,改革吏治,发展生产,大兴文治,改革兵制,将唐朝推向全盛时期。历史上称这一时期为

A.文景之治 B.光武中兴 C.贞观之治 D.开元盛世

17.有学者评价某个朝代:虽然只有短短三十多年,但“留下的物质遗产、文化遗产和政治遗产,比如大运河、科举制和三省六部制,则直到明清两代都让人受用无穷”。他评价的是

A.秦朝 B.西晋 C.隋朝 D.唐朝

18.唐灭亡后,在黄河流域先后经历五个短命王朝,称为“五代”;同时南方先后出现了九个割据政权,连同五代末期建立的北汉,称为“十国”,五代十国局面形成的实质是

A.民族矛盾的产物 B.朋党之争的结果

C.宦官专权的翻版 D.藩镇割据的延续

19.孟郊在《登科后》中写到“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”。这首诗描述的是

A.察举制 B.租调制 C.科举制 D.九品中正制

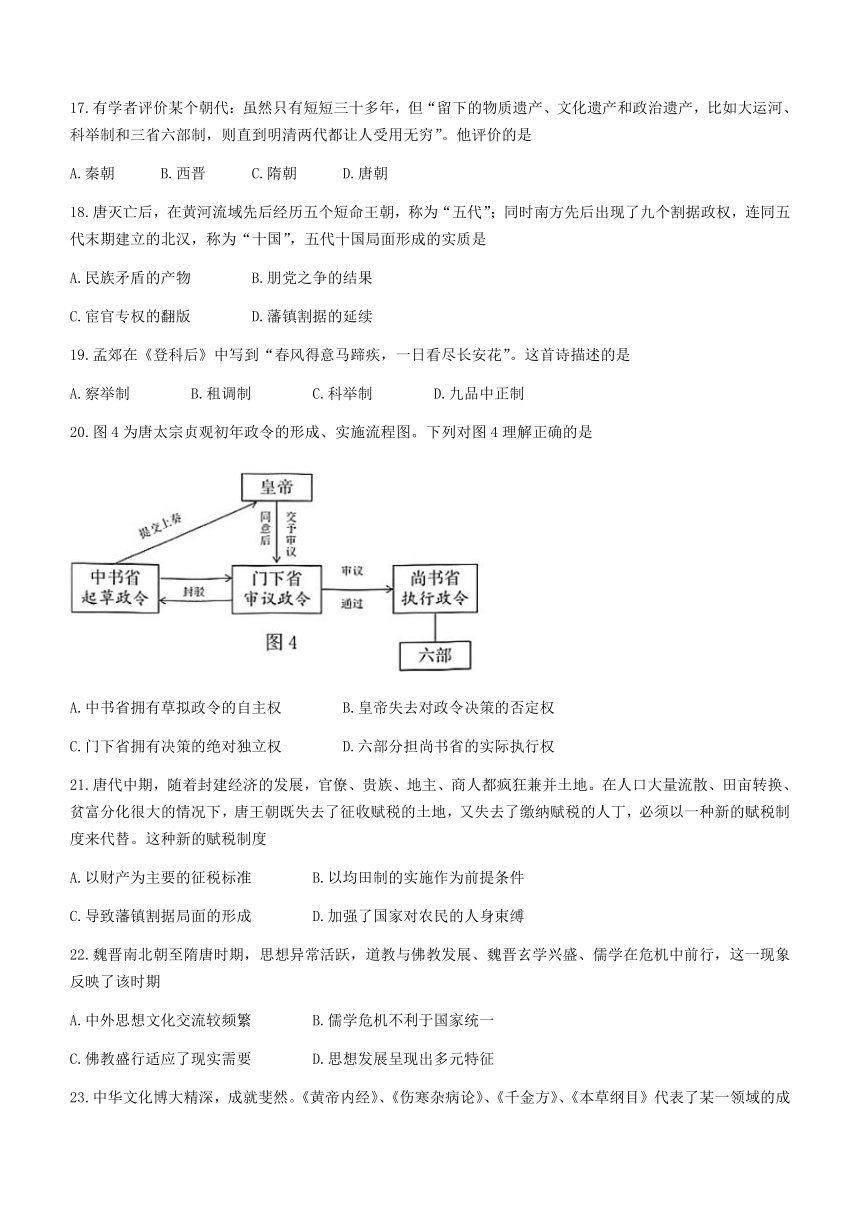

20.图4为唐太宗贞观初年政令的形成、实施流程图。下列对图4理解正确的是

A.中书省拥有草拟政令的自主权 B.皇帝失去对政令决策的否定权

C.门下省拥有决策的绝对独立权 D.六部分担尚书省的实际执行权

21.唐代中期,随着封建经济的发展,官僚、贵族、地主、商人都疯狂兼并土地。在人口大量流散、田亩转换、贫富分化很大的情况下,唐王朝既失去了征收赋税的土地,又失去了缴纳赋税的人丁,必须以一种新的赋税制度来代替。这种新的赋税制度

A.以财产为主要的征税标准 B.以均田制的实施作为前提条件

C.导致藩镇割据局面的形成 D.加强了国家对农民的人身束缚

22.魏晋南北朝至隋唐时期,思想异常活跃,道教与佛教发展、魏晋玄学兴盛、儒学在危机中前行,这一现象反映了该时期

A.中外思想文化交流较频繁 B.儒学危机不利于国家统一

C.佛教盛行适应了现实需要 D.思想发展呈现出多元特征

23.中华文化博大精深,成就斐然。《黄帝内经》、《伤寒杂病论》、《千金方》、《本草纲目》代表了某一领域的成就。这一领域是

A.数学 B.医学 C.农学 D.天文学

24.唐朝时,蔬菜品种日益丰富,开始出现原产于地中海的莴苣、印度的刀豆、波棱国(今尼泊尔)的菠菜。这一情况反映出唐朝

A.农业生产的发达 B.西域都护的设置 C.对外交流的繁荣 D.通商口岸的开放

25.两宋时期,我国政治格局的突出特点是

A.北宋统一全国,南宋偏安江南 B.少数民族政权都在北方,两宋统治范围狭小

C.民族政权并立,相互有战有和 D.各族政权相互混战兼并,中原长期成为战场

26.苏洵《嘉祐集》记录:“虽其地在万里外,方数千里,拥兵百万,而天子一呼于殿陛间,三尺竖子驰传捧诏,召而归之京师……。”与此可以看出北宋

A.中央集权强化 B.军民训练有素 C.信息传递迅速 D.募兵政策有效

27.北宋建立后,将地方精兵编为禁军,拱卫京师,还实行募兵制,兵士待遇较为优厚,应募者以此养家糊口,兵员最多时达120多万人。这一制度

A.提升了边境防御能力 B.提高了文官和士人地位

C.加剧了社会贫富分化 D.加重了政府的财政负担

28.史书记载:“契丹……官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人……北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。”以上描述所反映的辽的国家治理特点是

A.民族歧视 B.民族自治 C.军事管制 D.因俗而治

29.元朝为了巩固多民族国家统一,在地方管理上采取的制度是

A.郡县制度 B.行省制度 C.刺史制度 D.羁縻政策

30.“世祖即位,登用老成,大新制作。……官有常职,位有常员,其长则蒙古人为之,而汉人、南人贰焉。”上述史料应出自

A.《辽史》 B.《宋史》 C.《金史》 D.《元史》

31.明朝前期为了达到“耀兵异域,示中国富强”的目的采取了以下哪一措施

A.废宰相设内阁 B.戚继光抗倭 C.郑和下西洋 D.隆庆开关

32.鸦片战争后,清政府被迫与列强签订了一系列不平等条约,“天朝”体制遭到冲击,形成了近代不对等的中外关系。图中①处应填的条约是

A.《天津条约》 B.《南京条约》 C.《望厦条约》 D.《瑗珲条约》

33.第二次鸦片战争后,以“自强”“求富”为目标的运动,给中国的“窗户”开了一条裂缝,拉开了中国近代化的序幕。该运动是

A.洋务运动 B.清末新政 C.预备立宪 D.保路运动

34.1911年春,革命党人林觉民在绝笔《与妻书》中写到:“……然遍地腥云,满街狼犬……当亦乐牺牲吾身与汝身之福利,为天下人谋永福也”,随后毅然投入广州黄花岗起义。这反映出当时一些先进知识分子

A.意识到工农革命的意义 B.是辛亥革命成功的保障

C.以天下为己任的使命感 D.走上了维新变法的道路

35.1919年5月,北京大学等高校学生代表集中在北大会堂,听取著名爱国记者邵飘萍关于巴黎和会山东问题交涉失败的情况分析。这直接推动了

A.新文化运动兴起 B.五四运动爆发 C.中国共产党成立 D.北伐战争兴起

36.史学家费正清撰文;“这是一个大约12个二十几岁年轻人参加的会议。会议是在上海法租界的一所女子学校(暑假放假)里召开的,成员们担心巡捕的监视,乘火车转移到(嘉兴南湖)湖上的一艘游船中继续讨论。”材料中所说的会议是

A.遵义会议 B.中共二大 C.八七会议 D.中共一大

37.2014年2月27日,中华人民共和国第十二届全国人大常委会第七次会议将每年的12月13日设立为国家公祭日。与此相关的历史事件是

A.七七事变 B.九一八事变 C.台儿庄战役 D.南京大屠杀

38.在抗日战争相持阶段的某次战役中,八路军参战部队达到100多个团,约20万人共进行大小战斗1800多次,毙伤日伪军2万多人,取得了重大胜利。该战役是

A.百团大战 B.太原会战 C.武汉会战 D.淞沪会战

39.在我国社会主义建设中,涌现出无数先进典型和英雄模范人物,如“铁人”王进喜党的好干部焦裕禄、解放军好战士雷锋等,受到党和国家的褒扬。这反映了我国

A.推动教育事业发展 B.提升劳动者的素质

C.弘扬艰苦奋斗精神 D.打开中国外交局面

40.当今世界正经历百年未有之大变局,新冠疫情全球大流行使这个大变局加速变化,世界进入动荡变革期,“世界怎么了,我们怎么办?”成为时代之问。下列应对措施最合理的是

A.构建人类命运共同体 B.召开不结盟首脑会议

C.追求自保并转嫁危机 D.成立世界性贸易组织

二、判断题(本大题共10小题,每题2分,共20分。判断下列各题,正确填涂A,错误填涂B。)

41.禹建立了中国最早的奴隶制国家,启继位,世袭制代替了禅让制。

42.百家争鸣是中国历史上第二次思想解放运动。

43.秦朝建立了统一多民族封建国家。

44.安史之乱是唐朝由盛转衰的转折点。

45.南朝祖冲之著述的《齐民要术》是中国现存最早的一部完整的农书。

46.《辛丑条约》的签订,标志着中国半殖民地半封建社会完全形成。

47.新文化运动举起“废除二十一条”的大旗。

48.九一八事变是全民族抗战的开始。

49.“文化大革命”的理论和实践都是错误的。

50.完成祖国统一大业,是中华民族的根本利益所在。

三、材料解析题(本大题共1小题,共20分。)

51.(20分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 近代中国历史的主题及其解决的道路,取决于近代中国的社会性质。中国缺少的东西固然很多,但主要少了两件东西:独立和民主。却多了两件东西:帝国主义和封建主义的压迫。因此,我们要破坏帝国主义和封建主义。由于强大的帝国主义及其反动同盟军,总是长期占据着中国的中心城市,中国革命主力军的农民的斗争是在共产党的领导下,这样中国革命有在农村首先胜利的可能。

——摘编自毛泽东《新民主主义的宪政》等

材料二 1953-1957年,在第一个五年计划基本建设投资中,工业是重点,占58.2%,这是中国历史上前所未有的壮举。这期间,苏联援建的156个大中型建设项目主要集中在东北地区。这些建设为后来的经济发展奠定了新的物质基础。

一—摘编自郭笑文《中国社会主义经济建设》等

材料三 1992年的中共十四大指出,14年前(即1978年)我们开始了一场新的革命。当前的实质和目标,是要从根本上改变束缚我国生产力发展的计划经济体制,建立充满生机和活力的社会主义新经济体制,以实现中国的社会主义现代化。

———摘编自何沁《中华人民共和国史》

(1)根据材料一,分别指出近代中国民主革命的任务和中国共产党开创的革命道路。(8分)

(2)根据材料二,概括一五计划期间中国经济建设的特点及历史意义。(8分)

(3)材料三中的“新的革命”和“新经济体制”分别指什么?(4分)

哈三中2022—2023学年度上学期

高一学年期末考试历史试卷参考答案

一、单项选择题(本大题共30小题,每题2分,共60分)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 A B C B D D C A C A

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 B B A C B D C D C D

题号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

答案 A D B C C A D D B D

题号 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

答案 C B A C B D D A C A

二、判断题(20分)

题号 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

答案 A B A A B A B B A A

三、材料解析题(20分)

51.(1)(8分)任务:反帝反封建,追求独立和民主。(4分)

道路:农村包围城市道路(或工农武装割据道路)。(4分)

(2)(8分)特点:计划经济;以工业为重点(或优先发展重工业);苏联援建;集中在东北。(任答一点得2分,共4分)

意义:奠定社会主义工业化的基础(或为后来的经济发展奠定物质基础)。(4分)

(3)(4分)“新的革命”指改革开放。(2分)

“新经济体制”指社会主义市场经济体制。(2分)

高一学年期末考试历史试卷

一、单项选择题(本大题共40小题,每题1.5分,共60分。)

1.考古学将原始社会分为旧石器时代和新石器时代,这样划分依据是

A.石器制作技术 B.农业生产力水平 C.养蚕缫丝技术 D.男子的社会地位

2.研习历史文物既是历史学习与研究的重要方法,也是解释和评判史事能力的体现。图1文物有助于我们研究的历史时期是

A.夏朝 B.商朝 C.秦朝 D.汉朝

3.“封尚父于营丘,曰齐;封弟周公旦于曲阜,曰鲁。”《史记·周本纪》这段文字反映的古代政治制度是

A.禅让制 B.世袭制 C.分封制 D.内外服制

4.春秋战国民族同源共祖的意识开始形成,炎黄被尊奉为华夏人文始祖并被周边民族认可。这反映

A.实现统一成为社会共识 B.华夏认同观念已经出现

C.民族矛盾已经逐渐消亡 D.血缘是维系国家的纽带

5.有人认为“商鞅治秦,一夜之间,草根与贵族的界限消失了,取而代之的是一视同仁的公平竞争。平民有可能成为达官显贵,达官显贵则有可能跌落为平民。”与之相关的变法措施是

A.重农抑商 B.奖励耕织 C.推行县制 D.奖励军功

6.孔子思想中有利于教育进步的思想主要体现在

A.“克己复礼” B.“仁者爱人” C.“以德治民” D.“有教无类”

7.《史记集解》记载,秦始皇头上戴的叫冕,前后垂挂的玉串称旒。他穿的衣服称衮服,有12种图案。这种装饰为皇帝独有,显示其惟我独尊、君临天下的气势。秦以前,金玉为印,龙虎钮,唯其所好。秦以来,天子独以印称玺,又独以玉,群臣莫敢用。据此可知皇帝制度的特点是

A.皇位世袭 B.君权神授 C.皇帝独尊 D.中央集权

8.表1中的史料反映了秦代

记载 出处

有事请也,必以书,毋口请,毋羁请(让人代为请示) 《睡虎地秦墓竹简·内史杂》

行命书及书署急者,辄行之;不急者,日毕,勿敢留。留者以律论之 《睡虎地秦墓竹简·行书》

A.行政管理制度严密 B.法律实行轻罪重罚

C.地方官员权力较小 D.政府行政效率低下

9.关于秦朝的灭亡,贾谊认为“仁义不施”;陆贾认为“举措暴众而用刑太极”;柳宗元则强调“秦之失,在政不在制”。他们都认为秦的速亡在于

A.徭役沉重 B.农民起义 C.暴政统治 D.官吏贪腐

10.既有“匈奴未灭,无以家为”、“究天人之际,通古今之变,成一家之言”的远人志向,还有大量为国远虑的忠诚之士,从而在中华民族精神的构成中留下浓墨重彩一笔的朝代是

A.汉代 B.唐代 C.宋代 D.清代

11.图2反映了西汉时期

A.地方制度的演变 B.丝绸之路的开辟

C.统治区域的扩大 D.南北方交流融合

12.探究不同时期的社会现象,有助于加深我们对历史的认识和理解。图3是东汉某一时期的社会现象,下列表述正确的是

A.形成“光武中兴”局面 B.表明外戚宦官交替专权

C.皇帝年老昏庸造成乱象 D.皇帝一直依靠宦官治国

13.在下列三国两晋南北朝时期的朝代更替时间轴中,空格处应该填写的是

A.西晋 B.前秦 C.北汉 D.北魏

14.表格法是学习历史常用的方法之一。表2可以用来说明东晋至南朝时期

农业 麦稻兼作,兴修水利

手工业 丝织业技术进步

青瓷烧制技术高超

城市 建康城人口众多

表2

A.南北方政权更迭情况 B.南方民众大量北迁

C.江南地区经济的发展 D.边疆地区得到开发

15.魏晋南北朝时期,中原地区逐渐改变清谈柔媚的社会风气,呈现出慷慨、激越、豪放的气质。同时,语言、文学、音乐、饮食以及服装等方面也深受少数民族的影响。这一现象出现的主要原因是

A.北方气候变冷 B.民族融合发展 C.商品经济繁荣 D.少数民族汉化

16.唐玄宗统治前期,选贤任能,改革吏治,发展生产,大兴文治,改革兵制,将唐朝推向全盛时期。历史上称这一时期为

A.文景之治 B.光武中兴 C.贞观之治 D.开元盛世

17.有学者评价某个朝代:虽然只有短短三十多年,但“留下的物质遗产、文化遗产和政治遗产,比如大运河、科举制和三省六部制,则直到明清两代都让人受用无穷”。他评价的是

A.秦朝 B.西晋 C.隋朝 D.唐朝

18.唐灭亡后,在黄河流域先后经历五个短命王朝,称为“五代”;同时南方先后出现了九个割据政权,连同五代末期建立的北汉,称为“十国”,五代十国局面形成的实质是

A.民族矛盾的产物 B.朋党之争的结果

C.宦官专权的翻版 D.藩镇割据的延续

19.孟郊在《登科后》中写到“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”。这首诗描述的是

A.察举制 B.租调制 C.科举制 D.九品中正制

20.图4为唐太宗贞观初年政令的形成、实施流程图。下列对图4理解正确的是

A.中书省拥有草拟政令的自主权 B.皇帝失去对政令决策的否定权

C.门下省拥有决策的绝对独立权 D.六部分担尚书省的实际执行权

21.唐代中期,随着封建经济的发展,官僚、贵族、地主、商人都疯狂兼并土地。在人口大量流散、田亩转换、贫富分化很大的情况下,唐王朝既失去了征收赋税的土地,又失去了缴纳赋税的人丁,必须以一种新的赋税制度来代替。这种新的赋税制度

A.以财产为主要的征税标准 B.以均田制的实施作为前提条件

C.导致藩镇割据局面的形成 D.加强了国家对农民的人身束缚

22.魏晋南北朝至隋唐时期,思想异常活跃,道教与佛教发展、魏晋玄学兴盛、儒学在危机中前行,这一现象反映了该时期

A.中外思想文化交流较频繁 B.儒学危机不利于国家统一

C.佛教盛行适应了现实需要 D.思想发展呈现出多元特征

23.中华文化博大精深,成就斐然。《黄帝内经》、《伤寒杂病论》、《千金方》、《本草纲目》代表了某一领域的成就。这一领域是

A.数学 B.医学 C.农学 D.天文学

24.唐朝时,蔬菜品种日益丰富,开始出现原产于地中海的莴苣、印度的刀豆、波棱国(今尼泊尔)的菠菜。这一情况反映出唐朝

A.农业生产的发达 B.西域都护的设置 C.对外交流的繁荣 D.通商口岸的开放

25.两宋时期,我国政治格局的突出特点是

A.北宋统一全国,南宋偏安江南 B.少数民族政权都在北方,两宋统治范围狭小

C.民族政权并立,相互有战有和 D.各族政权相互混战兼并,中原长期成为战场

26.苏洵《嘉祐集》记录:“虽其地在万里外,方数千里,拥兵百万,而天子一呼于殿陛间,三尺竖子驰传捧诏,召而归之京师……。”与此可以看出北宋

A.中央集权强化 B.军民训练有素 C.信息传递迅速 D.募兵政策有效

27.北宋建立后,将地方精兵编为禁军,拱卫京师,还实行募兵制,兵士待遇较为优厚,应募者以此养家糊口,兵员最多时达120多万人。这一制度

A.提升了边境防御能力 B.提高了文官和士人地位

C.加剧了社会贫富分化 D.加重了政府的财政负担

28.史书记载:“契丹……官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人……北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。”以上描述所反映的辽的国家治理特点是

A.民族歧视 B.民族自治 C.军事管制 D.因俗而治

29.元朝为了巩固多民族国家统一,在地方管理上采取的制度是

A.郡县制度 B.行省制度 C.刺史制度 D.羁縻政策

30.“世祖即位,登用老成,大新制作。……官有常职,位有常员,其长则蒙古人为之,而汉人、南人贰焉。”上述史料应出自

A.《辽史》 B.《宋史》 C.《金史》 D.《元史》

31.明朝前期为了达到“耀兵异域,示中国富强”的目的采取了以下哪一措施

A.废宰相设内阁 B.戚继光抗倭 C.郑和下西洋 D.隆庆开关

32.鸦片战争后,清政府被迫与列强签订了一系列不平等条约,“天朝”体制遭到冲击,形成了近代不对等的中外关系。图中①处应填的条约是

A.《天津条约》 B.《南京条约》 C.《望厦条约》 D.《瑗珲条约》

33.第二次鸦片战争后,以“自强”“求富”为目标的运动,给中国的“窗户”开了一条裂缝,拉开了中国近代化的序幕。该运动是

A.洋务运动 B.清末新政 C.预备立宪 D.保路运动

34.1911年春,革命党人林觉民在绝笔《与妻书》中写到:“……然遍地腥云,满街狼犬……当亦乐牺牲吾身与汝身之福利,为天下人谋永福也”,随后毅然投入广州黄花岗起义。这反映出当时一些先进知识分子

A.意识到工农革命的意义 B.是辛亥革命成功的保障

C.以天下为己任的使命感 D.走上了维新变法的道路

35.1919年5月,北京大学等高校学生代表集中在北大会堂,听取著名爱国记者邵飘萍关于巴黎和会山东问题交涉失败的情况分析。这直接推动了

A.新文化运动兴起 B.五四运动爆发 C.中国共产党成立 D.北伐战争兴起

36.史学家费正清撰文;“这是一个大约12个二十几岁年轻人参加的会议。会议是在上海法租界的一所女子学校(暑假放假)里召开的,成员们担心巡捕的监视,乘火车转移到(嘉兴南湖)湖上的一艘游船中继续讨论。”材料中所说的会议是

A.遵义会议 B.中共二大 C.八七会议 D.中共一大

37.2014年2月27日,中华人民共和国第十二届全国人大常委会第七次会议将每年的12月13日设立为国家公祭日。与此相关的历史事件是

A.七七事变 B.九一八事变 C.台儿庄战役 D.南京大屠杀

38.在抗日战争相持阶段的某次战役中,八路军参战部队达到100多个团,约20万人共进行大小战斗1800多次,毙伤日伪军2万多人,取得了重大胜利。该战役是

A.百团大战 B.太原会战 C.武汉会战 D.淞沪会战

39.在我国社会主义建设中,涌现出无数先进典型和英雄模范人物,如“铁人”王进喜党的好干部焦裕禄、解放军好战士雷锋等,受到党和国家的褒扬。这反映了我国

A.推动教育事业发展 B.提升劳动者的素质

C.弘扬艰苦奋斗精神 D.打开中国外交局面

40.当今世界正经历百年未有之大变局,新冠疫情全球大流行使这个大变局加速变化,世界进入动荡变革期,“世界怎么了,我们怎么办?”成为时代之问。下列应对措施最合理的是

A.构建人类命运共同体 B.召开不结盟首脑会议

C.追求自保并转嫁危机 D.成立世界性贸易组织

二、判断题(本大题共10小题,每题2分,共20分。判断下列各题,正确填涂A,错误填涂B。)

41.禹建立了中国最早的奴隶制国家,启继位,世袭制代替了禅让制。

42.百家争鸣是中国历史上第二次思想解放运动。

43.秦朝建立了统一多民族封建国家。

44.安史之乱是唐朝由盛转衰的转折点。

45.南朝祖冲之著述的《齐民要术》是中国现存最早的一部完整的农书。

46.《辛丑条约》的签订,标志着中国半殖民地半封建社会完全形成。

47.新文化运动举起“废除二十一条”的大旗。

48.九一八事变是全民族抗战的开始。

49.“文化大革命”的理论和实践都是错误的。

50.完成祖国统一大业,是中华民族的根本利益所在。

三、材料解析题(本大题共1小题,共20分。)

51.(20分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 近代中国历史的主题及其解决的道路,取决于近代中国的社会性质。中国缺少的东西固然很多,但主要少了两件东西:独立和民主。却多了两件东西:帝国主义和封建主义的压迫。因此,我们要破坏帝国主义和封建主义。由于强大的帝国主义及其反动同盟军,总是长期占据着中国的中心城市,中国革命主力军的农民的斗争是在共产党的领导下,这样中国革命有在农村首先胜利的可能。

——摘编自毛泽东《新民主主义的宪政》等

材料二 1953-1957年,在第一个五年计划基本建设投资中,工业是重点,占58.2%,这是中国历史上前所未有的壮举。这期间,苏联援建的156个大中型建设项目主要集中在东北地区。这些建设为后来的经济发展奠定了新的物质基础。

一—摘编自郭笑文《中国社会主义经济建设》等

材料三 1992年的中共十四大指出,14年前(即1978年)我们开始了一场新的革命。当前的实质和目标,是要从根本上改变束缚我国生产力发展的计划经济体制,建立充满生机和活力的社会主义新经济体制,以实现中国的社会主义现代化。

———摘编自何沁《中华人民共和国史》

(1)根据材料一,分别指出近代中国民主革命的任务和中国共产党开创的革命道路。(8分)

(2)根据材料二,概括一五计划期间中国经济建设的特点及历史意义。(8分)

(3)材料三中的“新的革命”和“新经济体制”分别指什么?(4分)

哈三中2022—2023学年度上学期

高一学年期末考试历史试卷参考答案

一、单项选择题(本大题共30小题,每题2分,共60分)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 A B C B D D C A C A

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 B B A C B D C D C D

题号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

答案 A D B C C A D D B D

题号 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

答案 C B A C B D D A C A

二、判断题(20分)

题号 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

答案 A B A A B A B B A A

三、材料解析题(20分)

51.(1)(8分)任务:反帝反封建,追求独立和民主。(4分)

道路:农村包围城市道路(或工农武装割据道路)。(4分)

(2)(8分)特点:计划经济;以工业为重点(或优先发展重工业);苏联援建;集中在东北。(任答一点得2分,共4分)

意义:奠定社会主义工业化的基础(或为后来的经济发展奠定物质基础)。(4分)

(3)(4分)“新的革命”指改革开放。(2分)

“新经济体制”指社会主义市场经济体制。(2分)

同课章节目录