统编版三年级语文下册同步高效课堂系列第三单元(复习课件)

文档属性

| 名称 | 统编版三年级语文下册同步高效课堂系列第三单元(复习课件) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 42.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-02-22 19:49:15 | ||

图片预览

文档简介

(共76张PPT)

三年级语文下册统编版

第三单元复习

亲爱的同学们,在第三单元中,围绕主题“中华优秀传统文化”,我们学习了《古诗三首》《纸的发明》《赵州桥》《一幅名扬中外的画》四篇课文。这些课文分别从传统节日、科学发明、建筑与艺术等不同侧面展现了中华优秀传统文化的魅力,意在引导我们了解中国传统文化的博大精深,增强民族自信心与自豪感。让我们一起来复习一下本单元的知识吧!

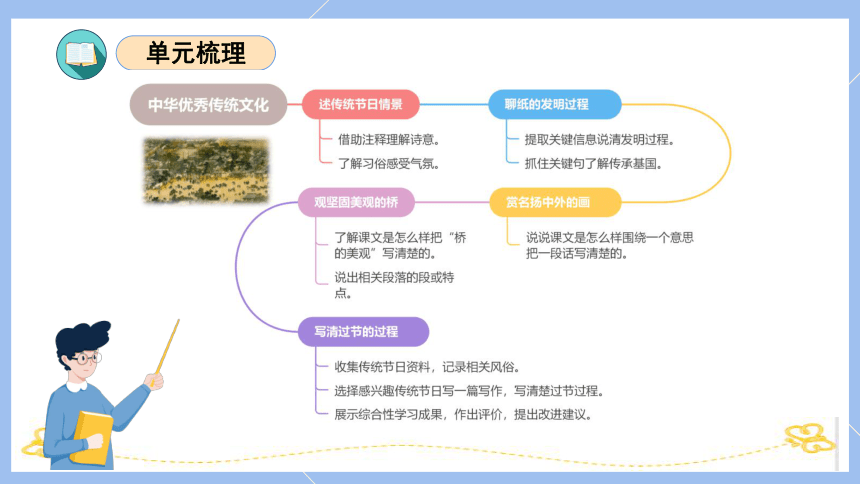

单元梳理

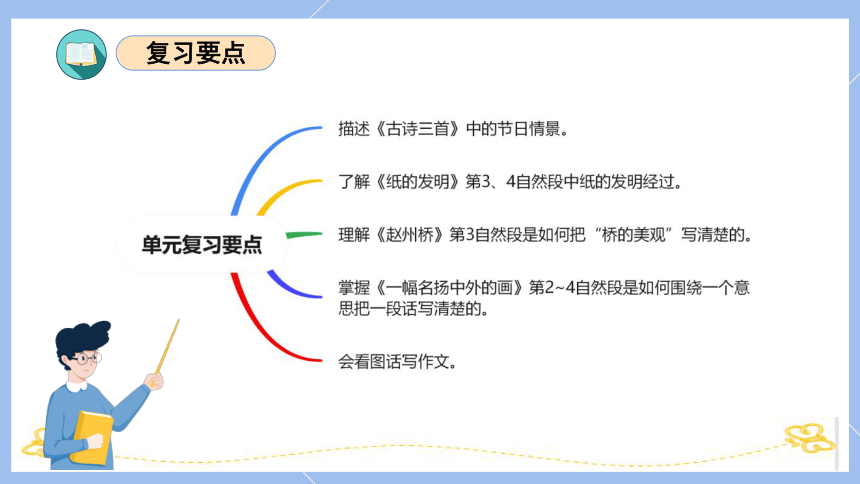

复习要点

字音辨析

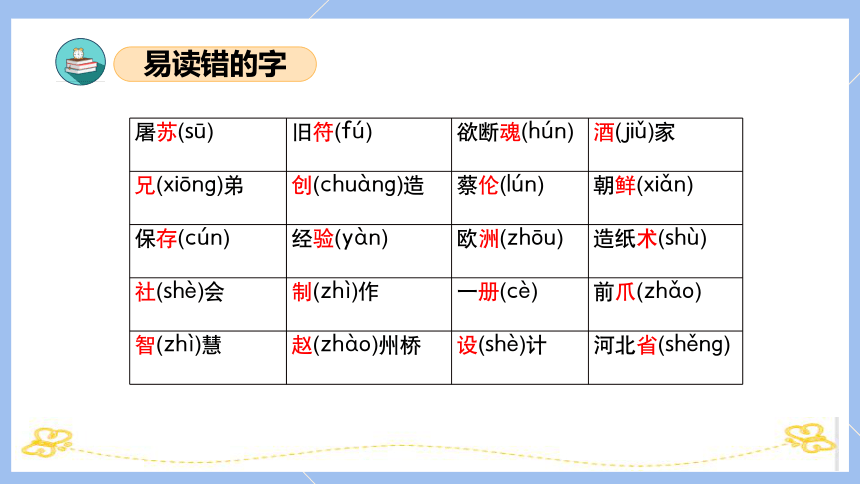

易读错的字

屠苏(sū) 旧符(fú) 欲断魂(hún) 酒(jiǔ)家

兄(xiōng)弟 创(chuàng)造 蔡伦(lún) 朝鲜(xiǎn)

保存(cún) 经验(yàn) 欧洲(zhōu) 造纸术(shù)

社(shè)会 制(zhì)作 一册(cè) 前爪(zhǎo)

智(zhì)慧 赵(zhào)州桥 设(shè)计 河北省(shěng)

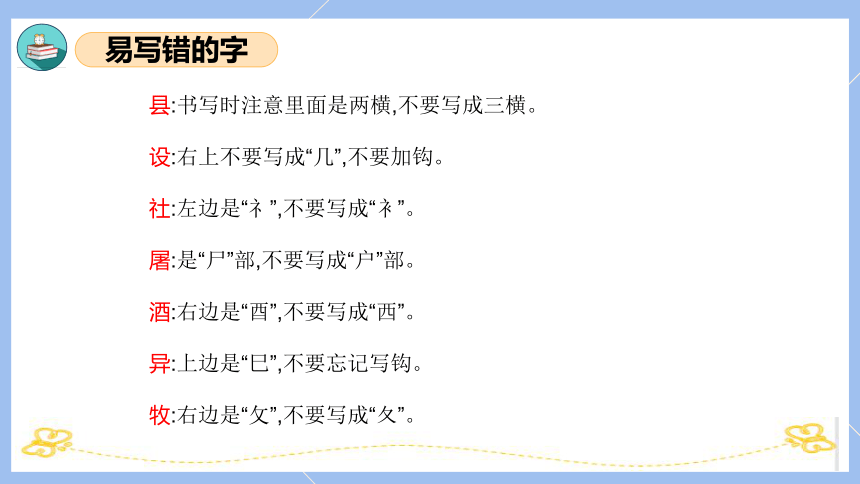

易写错的字

县:书写时注意里面是两横,不要写成三横。

设:右上不要写成“几”,不要加钩。

社:左边是“礻”,不要写成“衤”。

屠:是“尸”部,不要写成“户”部。

酒:右边是“酉”,不要写成“西”。

异:上边是“巳”,不要忘记写钩。

牧:右边是“攵”,不要写成“夂”。

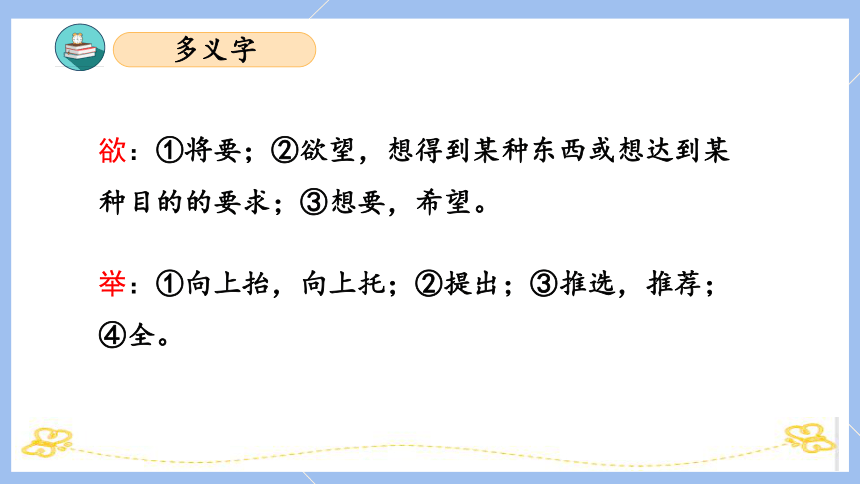

多义字

欲:①将要;②欲望,想得到某种东西或想达到某种目的的要求;③想要,希望。

举:①向上抬,向上托;②提出;③推选,推荐;④全。

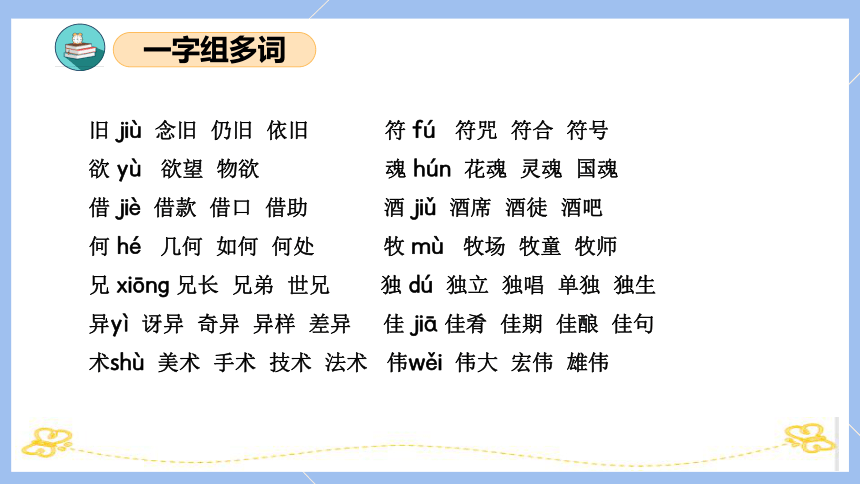

旧 jiù 念旧 仍旧 依旧 符 fú 符咒 符合 符号

欲 yù 欲望 物欲 魂 hún 花魂 灵魂 国魂

借 jiè 借款 借口 借助 酒 jiǔ 酒席 酒徒 酒吧

何 hé 几何 如何 何处 牧 mù 牧场 牧童 牧师

兄 xiōng 兄长 兄弟 世兄 独 dú 独立 独唱 单独 独生

异yì 讶异 奇异 异样 差异 佳 jiā 佳肴 佳期 佳酿 佳句

术shù 美术 手术 技术 法术 伟wěi 伟大 宏伟 雄伟

一字组多词

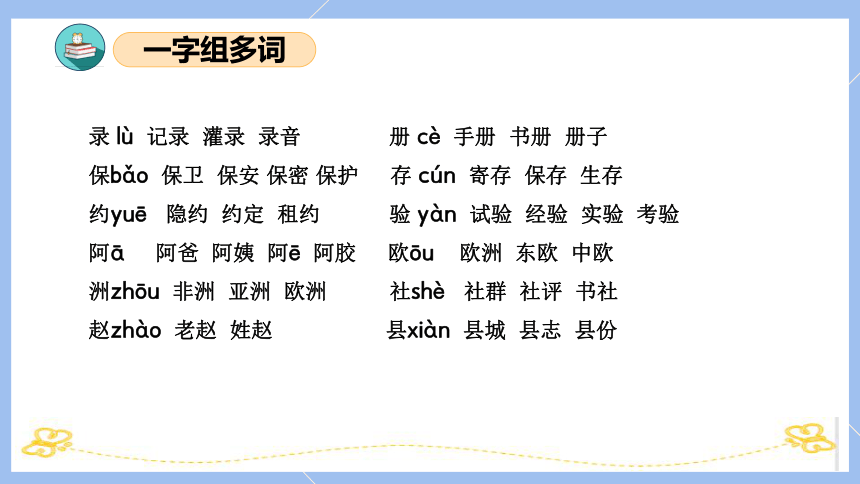

录 lù 记录 灌录 录音 册 cè 手册 书册 册子

保bǎo 保卫 保安 保密 保护 存 cún 寄存 保存 生存

约yuē 隐约 约定 租约 验 yàn 试验 经验 实验 考验

阿ā 阿爸 阿姨 阿ē 阿胶 欧ōu 欧洲 东欧 中欧

洲zhōu 非洲 亚洲 欧洲 社shè 社群 社评 书社

赵zhào 老赵 姓赵 县xiàn 县城 县志 县份

一字组多词

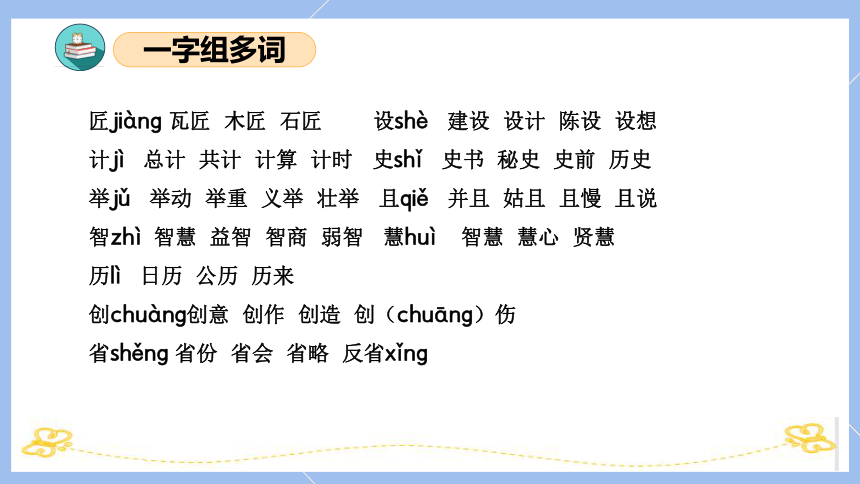

匠jiàng 瓦匠 木匠 石匠 设shè 建设 设计 陈设 设想

计jì 总计 共计 计算 计时 史shǐ 史书 秘史 史前 历史

举jǔ 举动 举重 义举 壮举 且qiě 并且 姑且 且慢 且说

智zhì 智慧 益智 智商 弱智 慧huì 智慧 慧心 贤慧

历lì 日历 公历 历来

创chuàng创意 创作 创造 创(chuāng)伤

省shěng 省份 省会 省略 反省xǐng

一字组多词

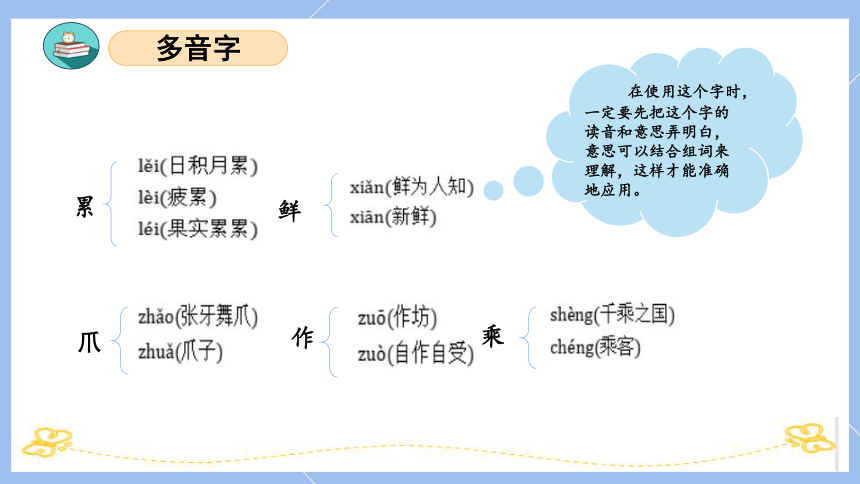

多音字

在使用这个字时,一定要先把这个字的读音和意思弄明白,意思可以结合组词来理解,这样才能准确地应用。

累

作

鲜

爪

乘

多音字

在使用这个字时,一定要先把这个字的读音和意思弄明白,意思可以结合组词来理解,这样才能准确地应用。

便

横

切

笼

创

形近字

魂( ) 牧( ) 借( ) 社( ) 设( )

魄( ) 收( ) 蜡( ) 杜( ) 没( )

约( ) 存( ) 设( ) 计( ) 史( )

钓( ) 在( ) 没( ) 汁( ) 吏( )

形近字

魂(魂魄) 牧(牧童) 借(借助) 社(社会) 设(设计)

魄(气魄) 收(丰收) 蜡(蜡烛) 杜(杜鹃) 没(没有)

约(大约) 存(保存) 设(设计) 计(计划) 史(历史)

钓(钓鱼) 在(现在) 没(没有) 汁(果汁) 吏(官吏)

字词盘点

1.必须掌握的词

重点词语

屠苏 借问 酒家 牧童 石匠 设计 历史

异乡 佳节 世界 伟大 记录 保存 创举

大约 经验 欧洲 社会 而且 智慧 风景

换旧符 欲断魂 阿拉伯 造纸术 河北省

2.四字词语(含成语)

千门万户 世界闻名 形态各异 名扬中外 来来往往 清清楚楚

词语理解

学富五车:形容读书多,学识丰富。

名扬中外:很有名气,名字传遍了世界。

形态各异:指很多事物形状、姿态、形式不尽相同,各有特色。

发明—创造 贡献—奉献 记录—记载 笨重—沉重 保存—储存

需要—需求 轻便—轻巧 发现—发觉 粗糙—粗劣 满足—满意

吸收—汲取 积累—积聚 经验—经历 改进—改善 传承—继承

影响—感染 闻名—著名 建造—制造 雄伟—宏伟 创举—壮举

冲击—攻击 冲毁—冲垮 节省—节约 坚固—坚实 美观—美丽

近义词

智慧—聪慧 才干—才能 宝贵—珍贵 著名—出名 热闹—喧闹

遥望—眺望 促进—推动 减轻—减弱 保存—保管 悠闲—闲适

溜达—散步 甚至—以至 情景—景象 紧急—危急 欣赏—观赏

风景—风光 惊扰—惊动 传神—逼真 风貌—面貌 普通—平凡

形态各异—千姿百态 名扬中外—名满天下 学富五车—才高八斗

近义词

容易→困难 保存→丢弃 方便→麻烦 轻便→笨重 粗糙→精致

便宜→昂贵 促进→后退 进步→落后 发展→倒退 减轻→加重

坚固→松散 美观→丑陋 遥望→近观 智慧→愚蠢 著名→无名

节省→浪费 热闹→冷清 保存→销毁 悠闲→忙碌 普通→特殊

紧急→松弛 传神→失真 学富五车→胸无点墨 清清楚楚→模模糊糊

形态各异→千篇一律

反义词

①量词积累:一层薄片

类似的词语:一册书 一座桥 一幅画 一乘轿子 一头毛驴

②动词积累:换旧符 插茱萸

类似的词语:积累经验 改进造纸术 创造文字 影响全世界

③修饰词积累:笨重的书 粗糙的麻纸 轻便的帛

类似的词语:世界闻名的石拱桥 精美的图案 宝贵的遗产

热闹的场面 设计得精巧 创造文字 减轻重量 节省石料

满足需要

词语积累

④AABB式词语:来来往往 清清楚楚

类似的词语: 密密麻麻 冷冷清清 明明白白 工工整整

认认真真 仔仔细细 隐隐约约

⑤和春节有关的四字词语:张灯结彩 恭贺新禧

类似的词语:五谷丰登 喜气洋洋 喜上眉梢 一帆风顺

万事如意 吉祥如意 五福临门 财运亨通

词语积累

句子积累。

1.排比句

(1)桥面两侧有石栏,栏板上雕刻着精美的图案:有的刻着……真像活了一样。

这段话运用排比的修辞手法写出了栏板上图案的精美,“真像活了一样”表现了雕刻者高超的技艺,赞美了我国古代劳动人民的聪明才智。

(2)光是画上的人物,就有好几百个:有从乡下来的农民,有撑船的船工,有……三百六十行,哪一行的人都画在上面了。

这里运用了排比的修辞手法,向我们介绍了画上人物不尽相同的职业,“哪一行”“都”再次强调了画上人物职业的多样化,表现了画上人物千姿百态的特点。

句子积累。

2.过渡句

这座桥不但坚固,而且美观。

这句话起着承上启下的作用,隐含的意思就是前面的内容讲了“坚固”,后面的内容将要讲“美观”。课文使用这样的表达方式,使文章显得条理清楚。

3.中心句。

赵州桥体现了劳动人民的智慧和才干,是我国宝贵的历史文化遗产。

这句话是对全文的总结,不仅是在介绍桥、赞美桥,同时也是在赞美造桥的人。

课文回顾

本单元围绕“传统文化”的主题编排了《古诗三首》、《纸的发明》、《赵州桥》和《一幅名扬中外的画》四篇课文。学会把握课文的主要内容,体会中国传统文化的博大精深。

第三单元概述:

课文知识点

9.《古诗三首》由三首关于传统节日的古诗组成,这三首诗都描述了人们过节时的情景。《元日》一诗描写了春节除旧迎新的景象。《清明》一诗描写的是诗人在清明时节,孤身行路时的感受和心情。《九月九日忆山东兄弟》诗人描写了重阳佳节自己孤身一人在他乡,非常思念家人,自然而真切地表达出他思念家乡亲人的情感。

课文知识点

10.《纸的发明》叙述了造纸术发明之前,人们用文字记录事情的不便,以及纸的发明、造纸术改进的过程,说明中国的造纸术极大地促进了人类社会的进步和文化的发展,是中国对世界文明的伟大贡献之一。

课文知识点

11.《赵州桥》本文通过介绍赵州桥的坚固和美观,赞扬了我国古代劳动人民的智慧和才干。

12.《一幅名扬中外的画》介绍了北宋画家张择端的《清明上河图》。课文通过对画上人物场景等细节的介绍,诠释了《清明上河图》能够名扬中外的原因。

(1)爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。

课文梳理

第9课:《古诗三首》

人们在一片爆竹声中送走了旧的一年。人们饮着醇美的屠苏酒,感受到了春天的气息。

●重点句子

(2)千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。

春风把暖洋洋的暖气送入屠苏酒,天刚亮时,家家户户都取下了旧桃符,换上新桃符,迎接新春。

(3)清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。

课文梳理

第9课:《古诗三首》

清明节这天细雨纷纷,天气又阴又冷,路上远行的人好像断魂一样迷乱凄凉。

●重点句子

(4)借问酒家何处有,牧童遥指杏花村。

他向牧童询问附近哪儿有酒馆,牧童伸手指了指遥远的杏花深处的小村庄。

(5)独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

课文梳理

第9课:《古诗三首》

(我)独自远离家乡,无法与家人团聚,每逢重阳佳节就倍加思念远方的亲人。

●重点句子

(6)遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

远远想到兄弟们身佩茱萸登上高处,也会因为少我一人而生遗憾之情。

课文梳理

●重点问题

(1)“千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。”这两句诗有什么寓意?

这两句诗用初升的太阳象征无限光明的未来,用“新桃换旧符”的习俗,表现出万象更新的景象。

(2)结合写作背景,说说《元日》寄托了诗人怎样的感情。

《元日》写于诗人推行新法之时,诗人通过这首诗寄托了自己执政变法、除旧布新、强国富民的抱负和乐观自信的感情。

第9课:《古诗三首》

课文梳理

●重点问题

(3)《元日》一诗描写了春节的哪些风俗习惯?写出了怎样的节日情景?

诗中描写的春节的风俗习惯有放爆竹、饮屠苏酒、挂桃符。

人们放鞭炮,在鞭炮声中迎接新年的到来。亲人们欢聚一堂,畅饮屠苏酒,相互说着祝福的话。初升的太阳照耀着千家万户,大家都忙着把旧桃符换成新桃符。

第9课:《古诗三首》

课文梳理

●重点问题

(4)“清明时节雨纷纷”渲染了怎样的氛围?烘托了诗人怎样的心情?

这句诗描写了烟雨蒙蒙的雨天,渲染了凄凉的氛围,烘托了诗人孤寂寞、凄迷纷乱的心情。

(5)路上行人为什么“欲断魂”?

清明节在我国是个重要的节日,照例应该家人团聚,一起扫墓或踏青春游。而羁旅在外的人孤身赶路,本就怀着伤感和追思之情,偏偏又赶上细雨纷纷,春衫尽湿,这又平添了一层愁绪。因此诗人用“欲断魂”来描写路上行人的心境。

第9课:《古诗三首》

课文梳理

●重点问题

(6)《九月九日忆山东兄弟》前两句诗中,你认为哪些字用得好?好在哪里?后两句诗写道:“遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。”诗人想到了什么?这两句诗在表达上有什么特点?表达了诗人怎样的感情?

“独”字、两个“异”字和“倍”字用得好。“独”字表现了诗人离开家乡、离开亲人的孤独心情。两个“异”字突显了诗人漂泊他乡的孤独感,表达了诗人在他乡思念家乡及亲人的感情。“倍”字说明了诗人平日就对家乡和亲人念念不忘,而到了佳节良辰,思乡怀亲之情尤其深切,突显出诗人客居他乡的孤独感。

诗人想到家乡的兄弟们登高、插戴茱萸欢度重阳节,却唯独少了自己。这两句诗通过想象别人的感受来表达自己的感情,更加强烈地表达思人首了诗人对故乡亲人的思念之情。

第9课:《古诗三首》

(1)造纸术的发明,是中国对世界文明的伟大贡献之一。

课文梳理

第10课:《纸的发明》

这是课文的总起句,点明了造纸术的发明的意义。

●重点句子

(2)早在几千年前,我们的祖先就创造了文字……只有少数人能用,不能普及。

这是纸发明前的记录、阅读、携带、保存文字的不便,表现出我国劳动人民在“纸”上的探索不断,也使得纸的发明显得非常迫切,正是因为这些探索使得后来的纸的发明水到渠成。也与后文“……吸收了人们长期积累的经验……”呼应,为后面蔡伦改进造纸术做好的了铺垫。(龟甲兽骨、青铜器都是坚硬的物质,不便书写;竹片、木片笨重,不易阅读、携带、保存;帛轻便,但叫个高,不能普及。)

(3)用这种方法造的纸,原料容易得到,可以大量制造……造纸方法就传承下来了。

课文梳理

这里交代了这种改进后的造纸术所造的纸的有点,这也是造纸方法被传承下来的原因。

●重点句子

(4)我国的造纸术首先传到邻近的朝鲜半岛和日本……文化的发展,影响了全世界。

这段文字总结前文,与第一自然段相呼应(首尾呼应),都写了造纸术对全世界的影响。同时,这句话也写出了我国是最早掌握造纸术的国家,体现了我国古代劳动人民的聪明才智。

第10课:《纸的发明》

(1)蔡伦用什么方法改进造纸呢 你从中体会到了什么

课文梳理

把树皮、麻头、稻草、破布等原料剪碎或切断,浸在水里,捣烂成浆,再把浆捞出来晒干,就成了轻便好用的纸张。我从中体会到了蔡伦的造纸术原料容易得到,价格便宜,很容易满足人们的需要。我很敬佩他,赞叹又自豪。

●重点问题

(2)为什么说造纸术的发明,是中国对世界文明伟大贡献之一

因为造纸术的发明和传播,极大的促进了人类社会的进步和文化的发展,影响了全世界。所以是说是中国对世界文明伟大贡献之一。

第10课:《纸的发明》

(3)从文本中可以体会出蔡伦是一个什么样的人

课文梳理

●重点问题

蔡伦发明的造纸术极大地促进了人类社会的进步和文化的发展,影响了全世界。蔡伦的造纸术原料容易得到,价格便宜,书写流利,很容易满足人们的需要,因此被传承下来。

从蔡伦造纸这件事中,我明白了:做事要融合前人的经验,要敢于创新,勇于钻研、探索。

蔡伦是纸的发明者。由于他发明了纸,从而引起中国以及世界在传播的媒介技术方面,发生历史上第一次革命性的重大变革。蔡伦以其发明,成为改变世界面貌,特别是改变世界文化面貌的中国第一位伟大发明家。

(4)说说为什么只有蔡伦改进的造纸术传承下来了 从中你明白了什么道理?

第10课:《纸的发明》

(1)赵州桥非常雄伟。

课文梳理

第11课:《赵州桥》

这是一个总起句,后面介绍了赵州桥的长度、宽度、建筑材料、形状特点等,都是围绕“雄伟”展开的具体描写。可以让学生在朗读中体会这种围绕一句话把内容写具体的方法。

●重点句子

(2)这座桥不但坚固,而且美观。

课文梳理

这句话起着承上启下的作用,隐含的意思就是前面的内容讲了“坚固”,下面的内容即将要讲“美观”。课文使用这样的表达方式,使文章显得眉目清楚。在教学时,可以让学生感悟、交流这样写的好处。课文中有这样的阅读提示:“这句话这样写,好在哪儿呢 ”学生在交流对这个问题的看法时,不一定要求说出很深的道理,只要学生了解到,这个句子既概括了前面的内容,又引出了下面的内容就可以了。

●重点句子

第11课:《赵州桥》

(3)这种设计,在建桥史上是一个创举。

课文梳理

在理解课文时,可以提出这个问题让学生讨论:“什么是‘创举’ 为什么说赵州桥是一个‘创举’ ”学生可以用查字典的方法,比较“创举”和“创造”的异同;也可以用举例子的方法说说对“创举”的理解。然后联系上下文中对赵州桥的描写,如,减轻冲击力,节省石料,谈谈自己对这句话的理解,并在理解这句话的同时自然而然地激发出自豪的情感。

●重点句子

第11课:《赵州桥》

(4)所有的龙似乎都在游动,真像活了一样。

课文梳理

“所有的”指桥上栏板上雕刻的所有的龙。“似乎都在游动”是作者的想象。因为雕刻得太逼真了,活灵活现,给人一种游动的感觉。“真像活的一样”是因为雕刻的太精美了,精美绝伦,栩栩如生。这句话不仅是对这层内容的总结,也是对桥上所有图案的高度评价。

●重点句子

第11课:《赵州桥》

(1)作者是怎样写桥的美观的?

课文梳理

先概括写桥很美观,然后具体写栏板上图案很精美,又写了3幅最精美的图案,最后写所有的龙真像活的一样。

●重点问题

(2)为什么说赵州桥表现了劳动人民的智慧和才干,是我国宝贵的历史遗产?

①赵州桥设计的很有特色。②赵州桥雄伟、坚固,已有1300多年了还完好无损。③赵州桥美观。都表现了劳动人民的智慧和才干。赵州桥是祖先留下的宝贵财富,是后人引以为自豪的。

第11课:《赵州桥》

(3)为什么说“这种设计,在建桥史上是一个创举”

课文梳理

“创举”指从来没有过的举动或事业。因为赵州桥采用“圆弧拱”形式,改变了我国大石桥多为半圆形拱的传统,是建桥史上从未有过的;在设计上采用“敞肩拱”形式,既节省了石料,减轻了桥身重量,又增强了泄洪能力,减轻了洪水对桥身的冲击力,而且造型美观。加之,以当时的技术条件来说,建造这样的桥是十分不容易的,况且赵州桥还是单拱的,就更加了不起。所以说“这种设计,在建桥史上是一个创举”。

●重点问题

第11课:《赵州桥》

(4)你还知道哪些“我国宝贵的历史文化遗产”?

课文梳理

我还知道长城。长城,又称万里长城,是我国古代的军事防御工程。远远望去,它像一条长龙,在崇山峻岭之间蜿蜒盘旋。长城高大坚固,是用巨大的条石和城砖筑成的。城墙顶上铺着方砖,十分平整,如同宽阔的马路。城墙外沿有两米多高的成排的垛子,垛子上有方形的瞭望ロ和射口,供瞭望和射击用。城墙顶上,每隔三百多米就有一座方形的城台,是屯兵的堡垒。打仗的时候,城台之间可以呼应。

长城是我国古代劳动人民智慧和汗水的结晶。这样气魄雄伟的工程,是世界历史上一个伟大的奇迹。

●重点问题

第11课:《赵州桥》

(1)张择端画这幅画的时候,下了很大功夫。光是画上的人物,就有好几百个:有从乡下来的农民,有撑船的船工,有做各种买卖的生意人,有留着长胡子的道士,有走江湖的医生,有摆小摊的摊贩,有官吏和读书人……三百六十行,哪一行的人都画在上面了。

课文梳理

第12课:《一幅名扬中外的画》

首先概括写了画面上人物多,然后运用排比的修辞具体写画面上都有哪些人,主要是通过人物所从事的行业来表现的。“……”表示在画中还有许多形形色色的人物,这里没有写出来。突出人物之多的特点,从而看出下了很大功夫。

●重点句子

(2)街上有挂着各种招牌的店铺、作坊、酒楼、茶馆……走在街上的,是来来往往、形态各异的人:有的骑着马,有的挑着担,有的赶着毛驴,有的推着独轮车,有的悠闲地在街上溜达。

课文梳理

这句话通过介绍街上的各类店铺说明街市很热闹。句中的“……””表示街市上还有许多各式各样的建筑这里没有写,突出了街市的繁荣景象。“来来往往”说明街上人多,很热闹。连用五个“有的”,运用排比的修辞写出了行人的不同形态,展现了热闹非凡的街市景象。

●重点句子

第12课:《一幅名扬中外的画》

(3)《清明上河图》使我们看到了八九百年以前的古都风貌,看到了当时普通老百姓的生活情景。

课文梳理

这句点明《清明上河图》的历史价值。通过这幅画我们可以了解八百年前的古都风貌以及当时普通百姓的生活情景。

●重点句子

第12课:《一幅名扬中外的画》

(1)你从“画面上的这些人,有的不到一寸,有的甚至只有黄豆那么大。别看画上的人小,每个人在干什么,都能看得清清楚楚。”读懂了什么?

课文梳理

“不到一寸”“黄豆那么大说明人非常小,可就是这样小的人,作者也把他们画得“清清楚楚”,这说明画家的绘画技巧十分高超。

●重点问题

第12课:《一幅名扬中外的画》

(2)作者为了写出“画上的街市可热闹了。”不仅写各种店铺,还重点运用排比写出了形态各异的人。学习运用排比的方法写一段话,把一个意思说清楚。

课文梳理

天上的云千姿百态,变幻多端:有的像一只展翅欲飞的雄鹰,有的像一条鲜艳的红领巾在飘扬,有的像一匹骏马在奔驰,有的像一只蝴蝶,慢慢变大,渐渐模糊了……

●重点问题

第12课:《一幅名扬中外的画》

(3)《清明上河图》这幅画为什么能名扬中外呢

课文梳理

有四个方面:①这幅画历经八百多年,依然保存完好;②这幅画内容丰富,描绘细致:人物众多,街上商铺林立,人来人往;③画家画工精湛,虽人物众多,内容繁杂,但画家画得非常清楚、传神;④画中表现的是当时普通百姓的生活情景,富有情趣。总之,这幅画生动形象地描绘了古都汴梁的风貌,反映了当时普通百姓的生活情景,使我们看到了八百年以前的古都风貌,看到了当时普通百姓的生活情景。

●重点问题

第12课:《一幅名扬中外的画》

综合性学习

综合性学习

中华传统节日

1.听我说内容

这段时间,我们对感兴趣的节日进行了深入的了解,并开展了许多有趣的传统节日活动。本次综合性学习,要求写一篇有关传统节日的习作,并展示在丰富的传统节日活动中取得的成果,表达对我国传统文化的喜爱和赞美之情。

综合性学习

2.不妨这样做

(1)描写节日情景。

①选材典型。选择一个自己喜欢的传统节日来写,可以写自己家过节的过程,也可以写节日中发生的印象深刻的故事。比如,春节时和大人一起贴春联、放鞭炮,端午节时自己学会了包粽子,中秋节时全家一起.下点画“T出,人态,粽子,中秋节时全家一起赏…

②言之有序。动笔之前想一想要按照什么顺序来写,把事情的经过写清楚,做到条理清楚。

③重点突出。叙事不能平铺直叙,要把最能体现传统节日特点的地方、自己印象最深的地方写具体,这部分是文章的重点,要详细写。

综合性学习

(2)展示活动成果。

①展示准备。这项展示活动,我们从单元开始就进行了准备。整理收集到的或亲手制作的有关传统节日文化的图片、文学作品、实物、食品等,这些都可以拿来展示。比如,展示自己家制作的月饼、现场表演写春联、朗诵有关传统节日的古诗、教大家怎么包粽子、讲一讲七夕的来历…

②展示活动。展示成果时,最好带来实物或图片资料进行展示,这样能够增强表达效果。本组同学可以补充,其他小组同学可以提出不懂的问题。

③展示评价。最后共同评一评哪个小组的活动开展得好。可以从活动参与人数、成果展示效果等方面进行评价。

综合性学习

难忘的端午节

“五月五,是端阳,插艾叶,戴香囊,吃粽子,撒白糖,龙船下水喜洋洋。”这首儿歌,让我想到了我国的传统节日端午节

端午节的重头戏当然是包粽子、吃粽子。妈妈头一天就把糯米和包粽子的箬竹叶泡在盆里,说是这样包出的粽子才好吃。

第二天,开始包粽子了。我看着妈妈那娴熟的动作,心里痒痒的。于是,我学着她的样子拿起一片竹叶,将它折成圆锥体,放入米,再把多出来的箬竹叶折过来,盖住米粒。但这些米粒就像跟我过不去似的,不听话地跑了出来。我连忙

3.作品展示

综合性学习

又拿了一片箬竹叶把它们裹住,生怕糯米掉出来,一片不够再来一片。结果我包的粽子浑身缠上了好多条线,就像个被五花大绑的“大肚子将军”,逗得大家哈哈大笑,就连平日里严肃的爸爸也笑得合不拢嘴。

要煮粽子了!妈妈先在锅里倒上水,然后将粽子一个个放进锅中,用慢火煮一个下午。煮好后,一掀开锅盖,香味就充满了整个屋子。

吃粽子了!我解开粽子身上的线,打开青青的箬竹叶,白白的糯米便露出来了。一口咬下去,黏黏的、甜甜的,不仅甜在口里,还甜到了心里!我那“大肚子将军”躺在锅里没人眷顾,没办法,最后只好由我“消灭”了。

3.作品展示

综合性学习

端午节为什么要吃粽子呢?问了爸爸后我才知道,人们端午节吃粽子,是为了纪念爱国诗人屈原!

4.成果展示

①春联

上联:红梅含苞傲冬雪 下联:绿柳吐芽迎新春 横批:欢度春节

上联:福旺财旺运气旺 下联:家兴人兴事业兴 横批:喜气盈门

上联:一帆风顺年年好 下联:万事如意步步高 横批:五福临门

综合性学习

②元宵节灯谜

二三四五六七八九 愚公之家 劳动节、国庆节(打三个成语)

答案:缺衣(一)少食(十) 开门见山 一五一十

左手五个,右手五个。拿去十个,还剩十个。

飞机上唱民歌。(打两个日常用品) 答案:手套空调

小小黑妞住泥窝,剪刀大侠把虫捉。

嘴尖尾短似个球,长短针儿浑身有。(打两个动物) 答案:燕子 刺猬

综合性学习

③关于中秋节的诗词名句

但愿人长久,千里共婵娟。——苏轼《水调歌头》

今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。——一王建《十五夜望月》

西北望乡何处是,东南见月几回圆。——白居易《八月十五日夜湓亭望月》

嫦娥应悔偷灵药,碧海青天夜夜心。——李商隐《嫦娥》

此生此夜不长好,明月明年何处看。——苏轼《阳关曲·中秋月》

中秋谁与共孤光。把盏凄然北望。——苏轼《西江月·世事一场大梦》

语文园地

(1) 交流目标

交流平台

能回顾、梳理“围绕一个意思把一段话写清楚”的具体方法。

(2)交流指导

首先回忆《赵州桥》和《一幅名扬中外的画》这两篇课文重点部分的学习过程《赵州桥》的第3自然段是怎样把赵州桥的“美观”写清楚的?从《一幅名扬中外的画》的第2~4自然段中选择一个自然段,说一说课文是怎样围绕一个意思把一段话写清楚的。再读一读“交流平台”中的内容进一步了解“围绕一个意思把一段话写清楚”的方法,巩固所学内容。最后还可以从课外的文章中选择一两个典型的段落,边读边思考这些段落是如何围绕一个意思写清楚的,并进行交流。

(3)交流思路

交流平台

(4)交流范例

交流平台

①本单元我们学习了《赵州桥》和《一幅名扬中外的画》,我发现这两篇课文中有很多段落都是围绕一个意思把这段话写清楚的。尤其是介绍赵州桥美观,以及介绍《清明上河图》中画面内容的这两部分,作者写得十分精彩传神。

②你说得很对,这两篇课文的重点部分作者都是运用“围绕一个意思把一段话写清楚”的方法来写的。例如,为了写清楚“赵州桥非常雄伟”,作者详细介绍了赵州桥的长度、宽度、建筑材料、外形特点等;还有《一幅名扬中外的画》中的第3自然段,作者运用了“有的……有的……有的……有的……有的……”的排比句式向我们介绍了画面中来来往往的人,清楚地写出“画上的街市可热闹了”。

交流平台

③通过学习课文,我也从中学到了“围绕一个意思把一段话写清楚”的方法。首先要明确中心,也就是要围绕哪句话来写,这是写好这段话的前提。只有明确了中心,才能围绕这个意思去组织语言。例如,写人,要明确写这个人的哪些品质或者性格特点;写事,要明确这件事是有意义的,还是难忘的;写景状物,要抓住景物的特点。

④我发现有很多文章的段落都采用了这种写法。如,“我戴眼镜痛苦极了!我最喜欢看电视里的少儿节目。可爸爸妈妈都不让我看,说我视力不好就是因为电视看多了。我还喜欢上体育课,真希望能尽情地跑啊跳啊,但总怕把眼镜碰坏。有一次,全校跳绳比赛,因为我的眼镜掉在地上,所以我没能得第一名。”作者就是围绕“我戴眼镜痛苦极了”来描写的,生动而具体。

生活中,你见这些标牌吗?

识字加油站

(1)读一读,认一认。

(2)说说你的发现

李丽:这些标牌我都见过,虽然有些字不认识,但是我根据它们指示的场所的功能,猜出了它们的读音。如“咖啡馆”中的“咖啡”我不认识,但是我知道里面是喝咖啡的,就能猜出这两个字的读音和意思。

王华:我们的生活中到处都有标牌,当我们遇到不认识的字时,可以通过它们指示的内容推测生字的读音。

(1)对照流程图读读下面这段话,照样子口头介绍一次手工活动的过程,如剪纸、捏泥人拼装玩具、编花绳。

词句段运用

有个叫蔡伦的人,吸收了人们长期积累的经验,改(gai)进了造纸术。他把树皮、麻头、破布等原料剪碎或切断,浸在水里捣烂成浆((jiang );再把浆捞出来晒干,就成了一种既轻便又好用的纸。

提示:用流程图描述一个活动的具体步骤,形象、直观,让人一目了然,便于理解活动过程。

词句段运用

示例:我向奶奶请教了如何剪窗花。

剪窗花流程图:将纸对折→画出大致轮廓并裁剪→设计细节部分并裁剪→将纸展开

详细过程:我们需要准备好铅笔、红纸和剪刀。先将纸对折,然后在纸上用铅笔画出窗花的大致轮廓,可以是圆形也可以是方形的。在剪好轮廓的基础上,设计窗花的细节部分,设计好后用剪刀剪出细节部分。轮廓和细节全部剪好后将纸展开,美丽的窗花就完成了。

(2)读一读,想想下面的句子在表达上有什么共同点,再照样子写一写。

词句段运用

◇走在街上的,是来来往往、形态各异的人:有的骑着马,有的挑着担,有的赶着毛驴,有的推着独轮车,有的悠闲地在街上溜达。

◇桥面两侧有石栏,栏板上雕刻着精美的图案:有的刻着两条相互缠绕的龙,嘴里吐出美丽的水花;有的刻着两条飞龙,前爪相互抵着,各自回首遥望;还有的刻着双龙戏珠。

提示:这两段话都是先总体概括,再具体阐述。后面的内容都是围绕前面的中心句去阐述的,这就是“总一分”的构段方式。运用这种构段方式,可以使文章中心明确,条理清晰。

两段都用到了“有的……有的……有的(还有的)……”的排比句式。

示例:庐山的云雾千姿百态:黎明时分,浓浓的云雾笼罩着整个庐山,就像是大海上的滔滔白浪;旭日东升,浓浓的白雾被染上了红晕,就像是片片华美的锦缎;艳阳高照,薄薄的云雾弥漫在群山之中,就像是给群山穿上了一层纱衣。

日积月累

◇文房四宝:笔墨纸砚

◇雅人四好:琴棋书画

◇中医四诊:望闻问切

理解:

◇文房四宝:笔墨纸砚

释义:笔、墨、纸(专指宣纸、书画纸)、砚是中国独特的传统书写与绘画工具。历代文人无论吟诗作文,还是挥毫作画,都离不开它们。正是因为笔、墨、纸、砚对文人如此重要,所以才被称为“文房四宝”。

知识链接:2007年,中国科学院科技史所、中国文房四宝协会向联合国教科文组织申报文房四宝为世界级“非物质文化遗产”。

日积月累

◇雅人四好:琴棋书画

释义:“琴棋书画”,指弹琴、下棋、写字、绘画,四者皆为文人学士之雅事,所以经常四字并提。“琴棋书画”一般被视为文人雅士修身养性的必修课。

日积月累

◇中医四诊:望闻问切

释义:望、闻、问、切是中医观察和了解病情变化的四种诊断方法,被称为“中医四诊”,最早由扁鹊提出。

望诊:医生通过观察病人的神色、形态、动作、舌质、舌苔和大小便性状等,来判断有无异常情况。

闻诊:医生凭听觉和嗅觉分辨病人病情的虚实寒热。

问诊:医生询问病人的发病经过、现在症状、既往病史、生活习惯等了解疾病的产生和发展过程。

切诊:摸脉象,医生切按病人的脉象和触摸病人的肌肤、胸腹、胁肋等以诊断疾病。

学好语文 快乐成长

三年级语文下册统编版

第三单元复习

亲爱的同学们,在第三单元中,围绕主题“中华优秀传统文化”,我们学习了《古诗三首》《纸的发明》《赵州桥》《一幅名扬中外的画》四篇课文。这些课文分别从传统节日、科学发明、建筑与艺术等不同侧面展现了中华优秀传统文化的魅力,意在引导我们了解中国传统文化的博大精深,增强民族自信心与自豪感。让我们一起来复习一下本单元的知识吧!

单元梳理

复习要点

字音辨析

易读错的字

屠苏(sū) 旧符(fú) 欲断魂(hún) 酒(jiǔ)家

兄(xiōng)弟 创(chuàng)造 蔡伦(lún) 朝鲜(xiǎn)

保存(cún) 经验(yàn) 欧洲(zhōu) 造纸术(shù)

社(shè)会 制(zhì)作 一册(cè) 前爪(zhǎo)

智(zhì)慧 赵(zhào)州桥 设(shè)计 河北省(shěng)

易写错的字

县:书写时注意里面是两横,不要写成三横。

设:右上不要写成“几”,不要加钩。

社:左边是“礻”,不要写成“衤”。

屠:是“尸”部,不要写成“户”部。

酒:右边是“酉”,不要写成“西”。

异:上边是“巳”,不要忘记写钩。

牧:右边是“攵”,不要写成“夂”。

多义字

欲:①将要;②欲望,想得到某种东西或想达到某种目的的要求;③想要,希望。

举:①向上抬,向上托;②提出;③推选,推荐;④全。

旧 jiù 念旧 仍旧 依旧 符 fú 符咒 符合 符号

欲 yù 欲望 物欲 魂 hún 花魂 灵魂 国魂

借 jiè 借款 借口 借助 酒 jiǔ 酒席 酒徒 酒吧

何 hé 几何 如何 何处 牧 mù 牧场 牧童 牧师

兄 xiōng 兄长 兄弟 世兄 独 dú 独立 独唱 单独 独生

异yì 讶异 奇异 异样 差异 佳 jiā 佳肴 佳期 佳酿 佳句

术shù 美术 手术 技术 法术 伟wěi 伟大 宏伟 雄伟

一字组多词

录 lù 记录 灌录 录音 册 cè 手册 书册 册子

保bǎo 保卫 保安 保密 保护 存 cún 寄存 保存 生存

约yuē 隐约 约定 租约 验 yàn 试验 经验 实验 考验

阿ā 阿爸 阿姨 阿ē 阿胶 欧ōu 欧洲 东欧 中欧

洲zhōu 非洲 亚洲 欧洲 社shè 社群 社评 书社

赵zhào 老赵 姓赵 县xiàn 县城 县志 县份

一字组多词

匠jiàng 瓦匠 木匠 石匠 设shè 建设 设计 陈设 设想

计jì 总计 共计 计算 计时 史shǐ 史书 秘史 史前 历史

举jǔ 举动 举重 义举 壮举 且qiě 并且 姑且 且慢 且说

智zhì 智慧 益智 智商 弱智 慧huì 智慧 慧心 贤慧

历lì 日历 公历 历来

创chuàng创意 创作 创造 创(chuāng)伤

省shěng 省份 省会 省略 反省xǐng

一字组多词

多音字

在使用这个字时,一定要先把这个字的读音和意思弄明白,意思可以结合组词来理解,这样才能准确地应用。

累

作

鲜

爪

乘

多音字

在使用这个字时,一定要先把这个字的读音和意思弄明白,意思可以结合组词来理解,这样才能准确地应用。

便

横

切

笼

创

形近字

魂( ) 牧( ) 借( ) 社( ) 设( )

魄( ) 收( ) 蜡( ) 杜( ) 没( )

约( ) 存( ) 设( ) 计( ) 史( )

钓( ) 在( ) 没( ) 汁( ) 吏( )

形近字

魂(魂魄) 牧(牧童) 借(借助) 社(社会) 设(设计)

魄(气魄) 收(丰收) 蜡(蜡烛) 杜(杜鹃) 没(没有)

约(大约) 存(保存) 设(设计) 计(计划) 史(历史)

钓(钓鱼) 在(现在) 没(没有) 汁(果汁) 吏(官吏)

字词盘点

1.必须掌握的词

重点词语

屠苏 借问 酒家 牧童 石匠 设计 历史

异乡 佳节 世界 伟大 记录 保存 创举

大约 经验 欧洲 社会 而且 智慧 风景

换旧符 欲断魂 阿拉伯 造纸术 河北省

2.四字词语(含成语)

千门万户 世界闻名 形态各异 名扬中外 来来往往 清清楚楚

词语理解

学富五车:形容读书多,学识丰富。

名扬中外:很有名气,名字传遍了世界。

形态各异:指很多事物形状、姿态、形式不尽相同,各有特色。

发明—创造 贡献—奉献 记录—记载 笨重—沉重 保存—储存

需要—需求 轻便—轻巧 发现—发觉 粗糙—粗劣 满足—满意

吸收—汲取 积累—积聚 经验—经历 改进—改善 传承—继承

影响—感染 闻名—著名 建造—制造 雄伟—宏伟 创举—壮举

冲击—攻击 冲毁—冲垮 节省—节约 坚固—坚实 美观—美丽

近义词

智慧—聪慧 才干—才能 宝贵—珍贵 著名—出名 热闹—喧闹

遥望—眺望 促进—推动 减轻—减弱 保存—保管 悠闲—闲适

溜达—散步 甚至—以至 情景—景象 紧急—危急 欣赏—观赏

风景—风光 惊扰—惊动 传神—逼真 风貌—面貌 普通—平凡

形态各异—千姿百态 名扬中外—名满天下 学富五车—才高八斗

近义词

容易→困难 保存→丢弃 方便→麻烦 轻便→笨重 粗糙→精致

便宜→昂贵 促进→后退 进步→落后 发展→倒退 减轻→加重

坚固→松散 美观→丑陋 遥望→近观 智慧→愚蠢 著名→无名

节省→浪费 热闹→冷清 保存→销毁 悠闲→忙碌 普通→特殊

紧急→松弛 传神→失真 学富五车→胸无点墨 清清楚楚→模模糊糊

形态各异→千篇一律

反义词

①量词积累:一层薄片

类似的词语:一册书 一座桥 一幅画 一乘轿子 一头毛驴

②动词积累:换旧符 插茱萸

类似的词语:积累经验 改进造纸术 创造文字 影响全世界

③修饰词积累:笨重的书 粗糙的麻纸 轻便的帛

类似的词语:世界闻名的石拱桥 精美的图案 宝贵的遗产

热闹的场面 设计得精巧 创造文字 减轻重量 节省石料

满足需要

词语积累

④AABB式词语:来来往往 清清楚楚

类似的词语: 密密麻麻 冷冷清清 明明白白 工工整整

认认真真 仔仔细细 隐隐约约

⑤和春节有关的四字词语:张灯结彩 恭贺新禧

类似的词语:五谷丰登 喜气洋洋 喜上眉梢 一帆风顺

万事如意 吉祥如意 五福临门 财运亨通

词语积累

句子积累。

1.排比句

(1)桥面两侧有石栏,栏板上雕刻着精美的图案:有的刻着……真像活了一样。

这段话运用排比的修辞手法写出了栏板上图案的精美,“真像活了一样”表现了雕刻者高超的技艺,赞美了我国古代劳动人民的聪明才智。

(2)光是画上的人物,就有好几百个:有从乡下来的农民,有撑船的船工,有……三百六十行,哪一行的人都画在上面了。

这里运用了排比的修辞手法,向我们介绍了画上人物不尽相同的职业,“哪一行”“都”再次强调了画上人物职业的多样化,表现了画上人物千姿百态的特点。

句子积累。

2.过渡句

这座桥不但坚固,而且美观。

这句话起着承上启下的作用,隐含的意思就是前面的内容讲了“坚固”,后面的内容将要讲“美观”。课文使用这样的表达方式,使文章显得条理清楚。

3.中心句。

赵州桥体现了劳动人民的智慧和才干,是我国宝贵的历史文化遗产。

这句话是对全文的总结,不仅是在介绍桥、赞美桥,同时也是在赞美造桥的人。

课文回顾

本单元围绕“传统文化”的主题编排了《古诗三首》、《纸的发明》、《赵州桥》和《一幅名扬中外的画》四篇课文。学会把握课文的主要内容,体会中国传统文化的博大精深。

第三单元概述:

课文知识点

9.《古诗三首》由三首关于传统节日的古诗组成,这三首诗都描述了人们过节时的情景。《元日》一诗描写了春节除旧迎新的景象。《清明》一诗描写的是诗人在清明时节,孤身行路时的感受和心情。《九月九日忆山东兄弟》诗人描写了重阳佳节自己孤身一人在他乡,非常思念家人,自然而真切地表达出他思念家乡亲人的情感。

课文知识点

10.《纸的发明》叙述了造纸术发明之前,人们用文字记录事情的不便,以及纸的发明、造纸术改进的过程,说明中国的造纸术极大地促进了人类社会的进步和文化的发展,是中国对世界文明的伟大贡献之一。

课文知识点

11.《赵州桥》本文通过介绍赵州桥的坚固和美观,赞扬了我国古代劳动人民的智慧和才干。

12.《一幅名扬中外的画》介绍了北宋画家张择端的《清明上河图》。课文通过对画上人物场景等细节的介绍,诠释了《清明上河图》能够名扬中外的原因。

(1)爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。

课文梳理

第9课:《古诗三首》

人们在一片爆竹声中送走了旧的一年。人们饮着醇美的屠苏酒,感受到了春天的气息。

●重点句子

(2)千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。

春风把暖洋洋的暖气送入屠苏酒,天刚亮时,家家户户都取下了旧桃符,换上新桃符,迎接新春。

(3)清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。

课文梳理

第9课:《古诗三首》

清明节这天细雨纷纷,天气又阴又冷,路上远行的人好像断魂一样迷乱凄凉。

●重点句子

(4)借问酒家何处有,牧童遥指杏花村。

他向牧童询问附近哪儿有酒馆,牧童伸手指了指遥远的杏花深处的小村庄。

(5)独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

课文梳理

第9课:《古诗三首》

(我)独自远离家乡,无法与家人团聚,每逢重阳佳节就倍加思念远方的亲人。

●重点句子

(6)遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

远远想到兄弟们身佩茱萸登上高处,也会因为少我一人而生遗憾之情。

课文梳理

●重点问题

(1)“千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。”这两句诗有什么寓意?

这两句诗用初升的太阳象征无限光明的未来,用“新桃换旧符”的习俗,表现出万象更新的景象。

(2)结合写作背景,说说《元日》寄托了诗人怎样的感情。

《元日》写于诗人推行新法之时,诗人通过这首诗寄托了自己执政变法、除旧布新、强国富民的抱负和乐观自信的感情。

第9课:《古诗三首》

课文梳理

●重点问题

(3)《元日》一诗描写了春节的哪些风俗习惯?写出了怎样的节日情景?

诗中描写的春节的风俗习惯有放爆竹、饮屠苏酒、挂桃符。

人们放鞭炮,在鞭炮声中迎接新年的到来。亲人们欢聚一堂,畅饮屠苏酒,相互说着祝福的话。初升的太阳照耀着千家万户,大家都忙着把旧桃符换成新桃符。

第9课:《古诗三首》

课文梳理

●重点问题

(4)“清明时节雨纷纷”渲染了怎样的氛围?烘托了诗人怎样的心情?

这句诗描写了烟雨蒙蒙的雨天,渲染了凄凉的氛围,烘托了诗人孤寂寞、凄迷纷乱的心情。

(5)路上行人为什么“欲断魂”?

清明节在我国是个重要的节日,照例应该家人团聚,一起扫墓或踏青春游。而羁旅在外的人孤身赶路,本就怀着伤感和追思之情,偏偏又赶上细雨纷纷,春衫尽湿,这又平添了一层愁绪。因此诗人用“欲断魂”来描写路上行人的心境。

第9课:《古诗三首》

课文梳理

●重点问题

(6)《九月九日忆山东兄弟》前两句诗中,你认为哪些字用得好?好在哪里?后两句诗写道:“遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。”诗人想到了什么?这两句诗在表达上有什么特点?表达了诗人怎样的感情?

“独”字、两个“异”字和“倍”字用得好。“独”字表现了诗人离开家乡、离开亲人的孤独心情。两个“异”字突显了诗人漂泊他乡的孤独感,表达了诗人在他乡思念家乡及亲人的感情。“倍”字说明了诗人平日就对家乡和亲人念念不忘,而到了佳节良辰,思乡怀亲之情尤其深切,突显出诗人客居他乡的孤独感。

诗人想到家乡的兄弟们登高、插戴茱萸欢度重阳节,却唯独少了自己。这两句诗通过想象别人的感受来表达自己的感情,更加强烈地表达思人首了诗人对故乡亲人的思念之情。

第9课:《古诗三首》

(1)造纸术的发明,是中国对世界文明的伟大贡献之一。

课文梳理

第10课:《纸的发明》

这是课文的总起句,点明了造纸术的发明的意义。

●重点句子

(2)早在几千年前,我们的祖先就创造了文字……只有少数人能用,不能普及。

这是纸发明前的记录、阅读、携带、保存文字的不便,表现出我国劳动人民在“纸”上的探索不断,也使得纸的发明显得非常迫切,正是因为这些探索使得后来的纸的发明水到渠成。也与后文“……吸收了人们长期积累的经验……”呼应,为后面蔡伦改进造纸术做好的了铺垫。(龟甲兽骨、青铜器都是坚硬的物质,不便书写;竹片、木片笨重,不易阅读、携带、保存;帛轻便,但叫个高,不能普及。)

(3)用这种方法造的纸,原料容易得到,可以大量制造……造纸方法就传承下来了。

课文梳理

这里交代了这种改进后的造纸术所造的纸的有点,这也是造纸方法被传承下来的原因。

●重点句子

(4)我国的造纸术首先传到邻近的朝鲜半岛和日本……文化的发展,影响了全世界。

这段文字总结前文,与第一自然段相呼应(首尾呼应),都写了造纸术对全世界的影响。同时,这句话也写出了我国是最早掌握造纸术的国家,体现了我国古代劳动人民的聪明才智。

第10课:《纸的发明》

(1)蔡伦用什么方法改进造纸呢 你从中体会到了什么

课文梳理

把树皮、麻头、稻草、破布等原料剪碎或切断,浸在水里,捣烂成浆,再把浆捞出来晒干,就成了轻便好用的纸张。我从中体会到了蔡伦的造纸术原料容易得到,价格便宜,很容易满足人们的需要。我很敬佩他,赞叹又自豪。

●重点问题

(2)为什么说造纸术的发明,是中国对世界文明伟大贡献之一

因为造纸术的发明和传播,极大的促进了人类社会的进步和文化的发展,影响了全世界。所以是说是中国对世界文明伟大贡献之一。

第10课:《纸的发明》

(3)从文本中可以体会出蔡伦是一个什么样的人

课文梳理

●重点问题

蔡伦发明的造纸术极大地促进了人类社会的进步和文化的发展,影响了全世界。蔡伦的造纸术原料容易得到,价格便宜,书写流利,很容易满足人们的需要,因此被传承下来。

从蔡伦造纸这件事中,我明白了:做事要融合前人的经验,要敢于创新,勇于钻研、探索。

蔡伦是纸的发明者。由于他发明了纸,从而引起中国以及世界在传播的媒介技术方面,发生历史上第一次革命性的重大变革。蔡伦以其发明,成为改变世界面貌,特别是改变世界文化面貌的中国第一位伟大发明家。

(4)说说为什么只有蔡伦改进的造纸术传承下来了 从中你明白了什么道理?

第10课:《纸的发明》

(1)赵州桥非常雄伟。

课文梳理

第11课:《赵州桥》

这是一个总起句,后面介绍了赵州桥的长度、宽度、建筑材料、形状特点等,都是围绕“雄伟”展开的具体描写。可以让学生在朗读中体会这种围绕一句话把内容写具体的方法。

●重点句子

(2)这座桥不但坚固,而且美观。

课文梳理

这句话起着承上启下的作用,隐含的意思就是前面的内容讲了“坚固”,下面的内容即将要讲“美观”。课文使用这样的表达方式,使文章显得眉目清楚。在教学时,可以让学生感悟、交流这样写的好处。课文中有这样的阅读提示:“这句话这样写,好在哪儿呢 ”学生在交流对这个问题的看法时,不一定要求说出很深的道理,只要学生了解到,这个句子既概括了前面的内容,又引出了下面的内容就可以了。

●重点句子

第11课:《赵州桥》

(3)这种设计,在建桥史上是一个创举。

课文梳理

在理解课文时,可以提出这个问题让学生讨论:“什么是‘创举’ 为什么说赵州桥是一个‘创举’ ”学生可以用查字典的方法,比较“创举”和“创造”的异同;也可以用举例子的方法说说对“创举”的理解。然后联系上下文中对赵州桥的描写,如,减轻冲击力,节省石料,谈谈自己对这句话的理解,并在理解这句话的同时自然而然地激发出自豪的情感。

●重点句子

第11课:《赵州桥》

(4)所有的龙似乎都在游动,真像活了一样。

课文梳理

“所有的”指桥上栏板上雕刻的所有的龙。“似乎都在游动”是作者的想象。因为雕刻得太逼真了,活灵活现,给人一种游动的感觉。“真像活的一样”是因为雕刻的太精美了,精美绝伦,栩栩如生。这句话不仅是对这层内容的总结,也是对桥上所有图案的高度评价。

●重点句子

第11课:《赵州桥》

(1)作者是怎样写桥的美观的?

课文梳理

先概括写桥很美观,然后具体写栏板上图案很精美,又写了3幅最精美的图案,最后写所有的龙真像活的一样。

●重点问题

(2)为什么说赵州桥表现了劳动人民的智慧和才干,是我国宝贵的历史遗产?

①赵州桥设计的很有特色。②赵州桥雄伟、坚固,已有1300多年了还完好无损。③赵州桥美观。都表现了劳动人民的智慧和才干。赵州桥是祖先留下的宝贵财富,是后人引以为自豪的。

第11课:《赵州桥》

(3)为什么说“这种设计,在建桥史上是一个创举”

课文梳理

“创举”指从来没有过的举动或事业。因为赵州桥采用“圆弧拱”形式,改变了我国大石桥多为半圆形拱的传统,是建桥史上从未有过的;在设计上采用“敞肩拱”形式,既节省了石料,减轻了桥身重量,又增强了泄洪能力,减轻了洪水对桥身的冲击力,而且造型美观。加之,以当时的技术条件来说,建造这样的桥是十分不容易的,况且赵州桥还是单拱的,就更加了不起。所以说“这种设计,在建桥史上是一个创举”。

●重点问题

第11课:《赵州桥》

(4)你还知道哪些“我国宝贵的历史文化遗产”?

课文梳理

我还知道长城。长城,又称万里长城,是我国古代的军事防御工程。远远望去,它像一条长龙,在崇山峻岭之间蜿蜒盘旋。长城高大坚固,是用巨大的条石和城砖筑成的。城墙顶上铺着方砖,十分平整,如同宽阔的马路。城墙外沿有两米多高的成排的垛子,垛子上有方形的瞭望ロ和射口,供瞭望和射击用。城墙顶上,每隔三百多米就有一座方形的城台,是屯兵的堡垒。打仗的时候,城台之间可以呼应。

长城是我国古代劳动人民智慧和汗水的结晶。这样气魄雄伟的工程,是世界历史上一个伟大的奇迹。

●重点问题

第11课:《赵州桥》

(1)张择端画这幅画的时候,下了很大功夫。光是画上的人物,就有好几百个:有从乡下来的农民,有撑船的船工,有做各种买卖的生意人,有留着长胡子的道士,有走江湖的医生,有摆小摊的摊贩,有官吏和读书人……三百六十行,哪一行的人都画在上面了。

课文梳理

第12课:《一幅名扬中外的画》

首先概括写了画面上人物多,然后运用排比的修辞具体写画面上都有哪些人,主要是通过人物所从事的行业来表现的。“……”表示在画中还有许多形形色色的人物,这里没有写出来。突出人物之多的特点,从而看出下了很大功夫。

●重点句子

(2)街上有挂着各种招牌的店铺、作坊、酒楼、茶馆……走在街上的,是来来往往、形态各异的人:有的骑着马,有的挑着担,有的赶着毛驴,有的推着独轮车,有的悠闲地在街上溜达。

课文梳理

这句话通过介绍街上的各类店铺说明街市很热闹。句中的“……””表示街市上还有许多各式各样的建筑这里没有写,突出了街市的繁荣景象。“来来往往”说明街上人多,很热闹。连用五个“有的”,运用排比的修辞写出了行人的不同形态,展现了热闹非凡的街市景象。

●重点句子

第12课:《一幅名扬中外的画》

(3)《清明上河图》使我们看到了八九百年以前的古都风貌,看到了当时普通老百姓的生活情景。

课文梳理

这句点明《清明上河图》的历史价值。通过这幅画我们可以了解八百年前的古都风貌以及当时普通百姓的生活情景。

●重点句子

第12课:《一幅名扬中外的画》

(1)你从“画面上的这些人,有的不到一寸,有的甚至只有黄豆那么大。别看画上的人小,每个人在干什么,都能看得清清楚楚。”读懂了什么?

课文梳理

“不到一寸”“黄豆那么大说明人非常小,可就是这样小的人,作者也把他们画得“清清楚楚”,这说明画家的绘画技巧十分高超。

●重点问题

第12课:《一幅名扬中外的画》

(2)作者为了写出“画上的街市可热闹了。”不仅写各种店铺,还重点运用排比写出了形态各异的人。学习运用排比的方法写一段话,把一个意思说清楚。

课文梳理

天上的云千姿百态,变幻多端:有的像一只展翅欲飞的雄鹰,有的像一条鲜艳的红领巾在飘扬,有的像一匹骏马在奔驰,有的像一只蝴蝶,慢慢变大,渐渐模糊了……

●重点问题

第12课:《一幅名扬中外的画》

(3)《清明上河图》这幅画为什么能名扬中外呢

课文梳理

有四个方面:①这幅画历经八百多年,依然保存完好;②这幅画内容丰富,描绘细致:人物众多,街上商铺林立,人来人往;③画家画工精湛,虽人物众多,内容繁杂,但画家画得非常清楚、传神;④画中表现的是当时普通百姓的生活情景,富有情趣。总之,这幅画生动形象地描绘了古都汴梁的风貌,反映了当时普通百姓的生活情景,使我们看到了八百年以前的古都风貌,看到了当时普通百姓的生活情景。

●重点问题

第12课:《一幅名扬中外的画》

综合性学习

综合性学习

中华传统节日

1.听我说内容

这段时间,我们对感兴趣的节日进行了深入的了解,并开展了许多有趣的传统节日活动。本次综合性学习,要求写一篇有关传统节日的习作,并展示在丰富的传统节日活动中取得的成果,表达对我国传统文化的喜爱和赞美之情。

综合性学习

2.不妨这样做

(1)描写节日情景。

①选材典型。选择一个自己喜欢的传统节日来写,可以写自己家过节的过程,也可以写节日中发生的印象深刻的故事。比如,春节时和大人一起贴春联、放鞭炮,端午节时自己学会了包粽子,中秋节时全家一起.下点画“T出,人态,粽子,中秋节时全家一起赏…

②言之有序。动笔之前想一想要按照什么顺序来写,把事情的经过写清楚,做到条理清楚。

③重点突出。叙事不能平铺直叙,要把最能体现传统节日特点的地方、自己印象最深的地方写具体,这部分是文章的重点,要详细写。

综合性学习

(2)展示活动成果。

①展示准备。这项展示活动,我们从单元开始就进行了准备。整理收集到的或亲手制作的有关传统节日文化的图片、文学作品、实物、食品等,这些都可以拿来展示。比如,展示自己家制作的月饼、现场表演写春联、朗诵有关传统节日的古诗、教大家怎么包粽子、讲一讲七夕的来历…

②展示活动。展示成果时,最好带来实物或图片资料进行展示,这样能够增强表达效果。本组同学可以补充,其他小组同学可以提出不懂的问题。

③展示评价。最后共同评一评哪个小组的活动开展得好。可以从活动参与人数、成果展示效果等方面进行评价。

综合性学习

难忘的端午节

“五月五,是端阳,插艾叶,戴香囊,吃粽子,撒白糖,龙船下水喜洋洋。”这首儿歌,让我想到了我国的传统节日端午节

端午节的重头戏当然是包粽子、吃粽子。妈妈头一天就把糯米和包粽子的箬竹叶泡在盆里,说是这样包出的粽子才好吃。

第二天,开始包粽子了。我看着妈妈那娴熟的动作,心里痒痒的。于是,我学着她的样子拿起一片竹叶,将它折成圆锥体,放入米,再把多出来的箬竹叶折过来,盖住米粒。但这些米粒就像跟我过不去似的,不听话地跑了出来。我连忙

3.作品展示

综合性学习

又拿了一片箬竹叶把它们裹住,生怕糯米掉出来,一片不够再来一片。结果我包的粽子浑身缠上了好多条线,就像个被五花大绑的“大肚子将军”,逗得大家哈哈大笑,就连平日里严肃的爸爸也笑得合不拢嘴。

要煮粽子了!妈妈先在锅里倒上水,然后将粽子一个个放进锅中,用慢火煮一个下午。煮好后,一掀开锅盖,香味就充满了整个屋子。

吃粽子了!我解开粽子身上的线,打开青青的箬竹叶,白白的糯米便露出来了。一口咬下去,黏黏的、甜甜的,不仅甜在口里,还甜到了心里!我那“大肚子将军”躺在锅里没人眷顾,没办法,最后只好由我“消灭”了。

3.作品展示

综合性学习

端午节为什么要吃粽子呢?问了爸爸后我才知道,人们端午节吃粽子,是为了纪念爱国诗人屈原!

4.成果展示

①春联

上联:红梅含苞傲冬雪 下联:绿柳吐芽迎新春 横批:欢度春节

上联:福旺财旺运气旺 下联:家兴人兴事业兴 横批:喜气盈门

上联:一帆风顺年年好 下联:万事如意步步高 横批:五福临门

综合性学习

②元宵节灯谜

二三四五六七八九 愚公之家 劳动节、国庆节(打三个成语)

答案:缺衣(一)少食(十) 开门见山 一五一十

左手五个,右手五个。拿去十个,还剩十个。

飞机上唱民歌。(打两个日常用品) 答案:手套空调

小小黑妞住泥窝,剪刀大侠把虫捉。

嘴尖尾短似个球,长短针儿浑身有。(打两个动物) 答案:燕子 刺猬

综合性学习

③关于中秋节的诗词名句

但愿人长久,千里共婵娟。——苏轼《水调歌头》

今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。——一王建《十五夜望月》

西北望乡何处是,东南见月几回圆。——白居易《八月十五日夜湓亭望月》

嫦娥应悔偷灵药,碧海青天夜夜心。——李商隐《嫦娥》

此生此夜不长好,明月明年何处看。——苏轼《阳关曲·中秋月》

中秋谁与共孤光。把盏凄然北望。——苏轼《西江月·世事一场大梦》

语文园地

(1) 交流目标

交流平台

能回顾、梳理“围绕一个意思把一段话写清楚”的具体方法。

(2)交流指导

首先回忆《赵州桥》和《一幅名扬中外的画》这两篇课文重点部分的学习过程《赵州桥》的第3自然段是怎样把赵州桥的“美观”写清楚的?从《一幅名扬中外的画》的第2~4自然段中选择一个自然段,说一说课文是怎样围绕一个意思把一段话写清楚的。再读一读“交流平台”中的内容进一步了解“围绕一个意思把一段话写清楚”的方法,巩固所学内容。最后还可以从课外的文章中选择一两个典型的段落,边读边思考这些段落是如何围绕一个意思写清楚的,并进行交流。

(3)交流思路

交流平台

(4)交流范例

交流平台

①本单元我们学习了《赵州桥》和《一幅名扬中外的画》,我发现这两篇课文中有很多段落都是围绕一个意思把这段话写清楚的。尤其是介绍赵州桥美观,以及介绍《清明上河图》中画面内容的这两部分,作者写得十分精彩传神。

②你说得很对,这两篇课文的重点部分作者都是运用“围绕一个意思把一段话写清楚”的方法来写的。例如,为了写清楚“赵州桥非常雄伟”,作者详细介绍了赵州桥的长度、宽度、建筑材料、外形特点等;还有《一幅名扬中外的画》中的第3自然段,作者运用了“有的……有的……有的……有的……有的……”的排比句式向我们介绍了画面中来来往往的人,清楚地写出“画上的街市可热闹了”。

交流平台

③通过学习课文,我也从中学到了“围绕一个意思把一段话写清楚”的方法。首先要明确中心,也就是要围绕哪句话来写,这是写好这段话的前提。只有明确了中心,才能围绕这个意思去组织语言。例如,写人,要明确写这个人的哪些品质或者性格特点;写事,要明确这件事是有意义的,还是难忘的;写景状物,要抓住景物的特点。

④我发现有很多文章的段落都采用了这种写法。如,“我戴眼镜痛苦极了!我最喜欢看电视里的少儿节目。可爸爸妈妈都不让我看,说我视力不好就是因为电视看多了。我还喜欢上体育课,真希望能尽情地跑啊跳啊,但总怕把眼镜碰坏。有一次,全校跳绳比赛,因为我的眼镜掉在地上,所以我没能得第一名。”作者就是围绕“我戴眼镜痛苦极了”来描写的,生动而具体。

生活中,你见这些标牌吗?

识字加油站

(1)读一读,认一认。

(2)说说你的发现

李丽:这些标牌我都见过,虽然有些字不认识,但是我根据它们指示的场所的功能,猜出了它们的读音。如“咖啡馆”中的“咖啡”我不认识,但是我知道里面是喝咖啡的,就能猜出这两个字的读音和意思。

王华:我们的生活中到处都有标牌,当我们遇到不认识的字时,可以通过它们指示的内容推测生字的读音。

(1)对照流程图读读下面这段话,照样子口头介绍一次手工活动的过程,如剪纸、捏泥人拼装玩具、编花绳。

词句段运用

有个叫蔡伦的人,吸收了人们长期积累的经验,改(gai)进了造纸术。他把树皮、麻头、破布等原料剪碎或切断,浸在水里捣烂成浆((jiang );再把浆捞出来晒干,就成了一种既轻便又好用的纸。

提示:用流程图描述一个活动的具体步骤,形象、直观,让人一目了然,便于理解活动过程。

词句段运用

示例:我向奶奶请教了如何剪窗花。

剪窗花流程图:将纸对折→画出大致轮廓并裁剪→设计细节部分并裁剪→将纸展开

详细过程:我们需要准备好铅笔、红纸和剪刀。先将纸对折,然后在纸上用铅笔画出窗花的大致轮廓,可以是圆形也可以是方形的。在剪好轮廓的基础上,设计窗花的细节部分,设计好后用剪刀剪出细节部分。轮廓和细节全部剪好后将纸展开,美丽的窗花就完成了。

(2)读一读,想想下面的句子在表达上有什么共同点,再照样子写一写。

词句段运用

◇走在街上的,是来来往往、形态各异的人:有的骑着马,有的挑着担,有的赶着毛驴,有的推着独轮车,有的悠闲地在街上溜达。

◇桥面两侧有石栏,栏板上雕刻着精美的图案:有的刻着两条相互缠绕的龙,嘴里吐出美丽的水花;有的刻着两条飞龙,前爪相互抵着,各自回首遥望;还有的刻着双龙戏珠。

提示:这两段话都是先总体概括,再具体阐述。后面的内容都是围绕前面的中心句去阐述的,这就是“总一分”的构段方式。运用这种构段方式,可以使文章中心明确,条理清晰。

两段都用到了“有的……有的……有的(还有的)……”的排比句式。

示例:庐山的云雾千姿百态:黎明时分,浓浓的云雾笼罩着整个庐山,就像是大海上的滔滔白浪;旭日东升,浓浓的白雾被染上了红晕,就像是片片华美的锦缎;艳阳高照,薄薄的云雾弥漫在群山之中,就像是给群山穿上了一层纱衣。

日积月累

◇文房四宝:笔墨纸砚

◇雅人四好:琴棋书画

◇中医四诊:望闻问切

理解:

◇文房四宝:笔墨纸砚

释义:笔、墨、纸(专指宣纸、书画纸)、砚是中国独特的传统书写与绘画工具。历代文人无论吟诗作文,还是挥毫作画,都离不开它们。正是因为笔、墨、纸、砚对文人如此重要,所以才被称为“文房四宝”。

知识链接:2007年,中国科学院科技史所、中国文房四宝协会向联合国教科文组织申报文房四宝为世界级“非物质文化遗产”。

日积月累

◇雅人四好:琴棋书画

释义:“琴棋书画”,指弹琴、下棋、写字、绘画,四者皆为文人学士之雅事,所以经常四字并提。“琴棋书画”一般被视为文人雅士修身养性的必修课。

日积月累

◇中医四诊:望闻问切

释义:望、闻、问、切是中医观察和了解病情变化的四种诊断方法,被称为“中医四诊”,最早由扁鹊提出。

望诊:医生通过观察病人的神色、形态、动作、舌质、舌苔和大小便性状等,来判断有无异常情况。

闻诊:医生凭听觉和嗅觉分辨病人病情的虚实寒热。

问诊:医生询问病人的发病经过、现在症状、既往病史、生活习惯等了解疾病的产生和发展过程。

切诊:摸脉象,医生切按病人的脉象和触摸病人的肌肤、胸腹、胁肋等以诊断疾病。

学好语文 快乐成长

同课章节目录

- 第一单元

- 1 古诗三首

- 2 燕子

- 3 荷花

- 4* 昆虫备忘录

- 口语交际:春游去哪儿玩

- 习作:我的植物朋友

- 语文园地

- 第二单元

- 5 守株待兔

- 6 陶罐和铁罐

- 7 鹿角和鹿腿

- 8* 池子与河流

- 口语交际:该不该实行班干部轮流制

- 习作:看图画,写一写

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第三单元

- 9 古诗三首

- 10 纸的发明

- 11 赵州桥

- 12* 一幅名扬中外的画

- 语文园地

- 第四单元

- 13 花钟

- 14 蜜蜂

- 15* 小虾

- 习作:我做了一项小实验

- 语文园地

- 第五单元

- 16 宇宙的另一边

- 17 我变成了一棵树

- 习作例文

- 习作:奇妙的想象

- 第六单元

- 18 童年的水墨画

- 19 剃头大师

- 20 肥皂泡

- 21* 我不能失信

- 习作:身边那些有特点的人

- 语文园地

- 第七单元

- 22 我们奇妙的世界

- 23 海底世界

- 24 火烧云

- 口语交际:劝告

- 习作:国宝大熊猫

- 语文园地

- 第八单元

- 25 慢性子裁缝和急性子顾客

- 26* 方帽子店

- 27 漏

- 28* 枣核

- 口语交际:趣味故事会

- 习作:这样想象真有趣

- 语文园地