【新课标】人音版六年级下册第1单元 《古风新韵》大单元教学设计+单元时+教学反思

文档属性

| 名称 | 【新课标】人音版六年级下册第1单元 《古风新韵》大单元教学设计+单元时+教学反思 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 24.2KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人音版 | ||

| 科目 | 音乐 | ||

| 更新时间 | 2024-02-22 14:51:21 | ||

图片预览

文档简介

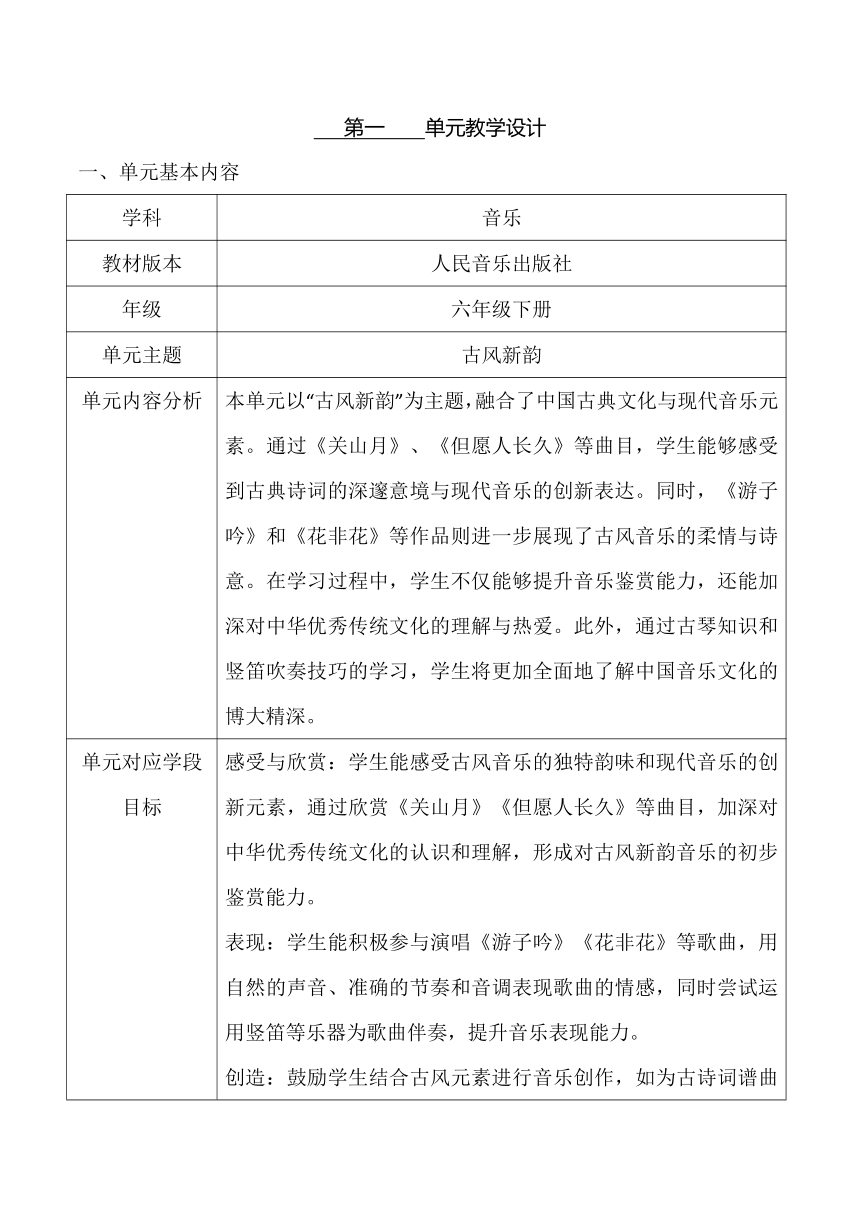

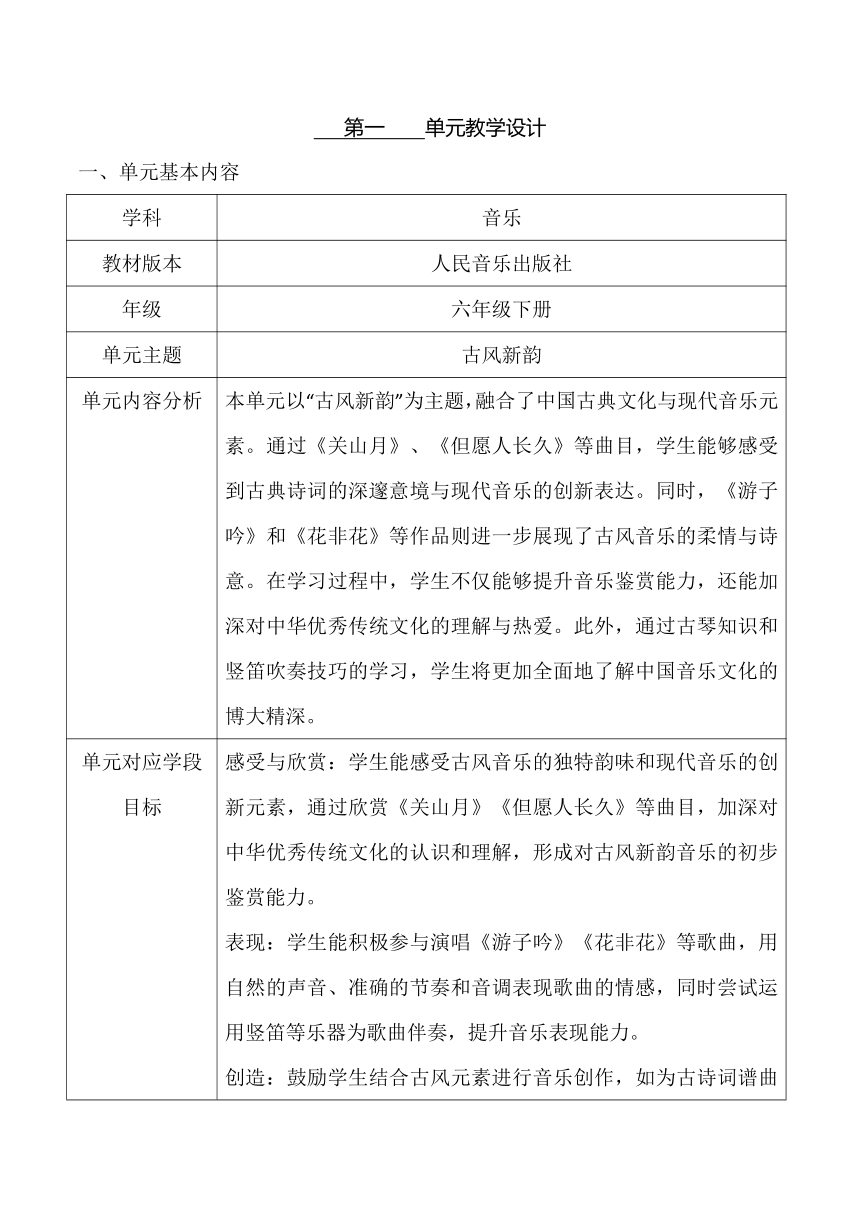

第一 单元教学设计

单元基本内容

学科 音乐

教材版本 人民音乐出版社

年级 六年级下册

单元主题 古风新韵

单元内容分析 本单元以“古风新韵”为主题,融合了中国古典文化与现代音乐元素。通过《关山月》、《但愿人长久》等曲目,学生能够感受到古典诗词的深邃意境与现代音乐的创新表达。同时,《游子吟》和《花非花》等作品则进一步展现了古风音乐的柔情与诗意。在学习过程中,学生不仅能够提升音乐鉴赏能力,还能加深对中华优秀传统文化的理解与热爱。此外,通过古琴知识和竖笛吹奏技巧的学习,学生将更加全面地了解中国音乐文化的博大精深。

单元对应学段目标 感受与欣赏:学生能感受古风音乐的独特韵味和现代音乐的创新元素,通过欣赏《关山月》《但愿人长久》等曲目,加深对中华优秀传统文化的认识和理解,形成对古风新韵音乐的初步鉴赏能力。 表现:学生能积极参与演唱《游子吟》《花非花》等歌曲,用自然的声音、准确的节奏和音调表现歌曲的情感,同时尝试运用竖笛等乐器为歌曲伴奏,提升音乐表现能力。 创造:鼓励学生结合古风元素进行音乐创作,如为古诗词谱曲或改编现代歌曲为古风风格,培养学生的创新意识和创造能力。 文化理解:通过学习古琴知识和中国音乐文化,引导学生理解不同历史时期的音乐风格和文化内涵,增强对民族文化的认同感和自豪感。

单元大概念 融合古风与现代,感受音乐的时空穿越之美。

学情分析 六年级学生对古风音乐有一定的好奇心和兴趣,但对于其深层次的文化内涵和艺术价值可能理解不够深入。他们已具备一定的音乐基础知识和演唱技巧,能够演唱简单的歌曲,但对于复杂的音乐作品可能仍感吃力。在学习古风新韵单元时,教师需要通过多样化的教学手段,如欣赏、演唱、竖笛吹奏等,激发学生的学习兴趣,帮助他们更好地理解古风音乐的韵味和现代音乐的创新元素。

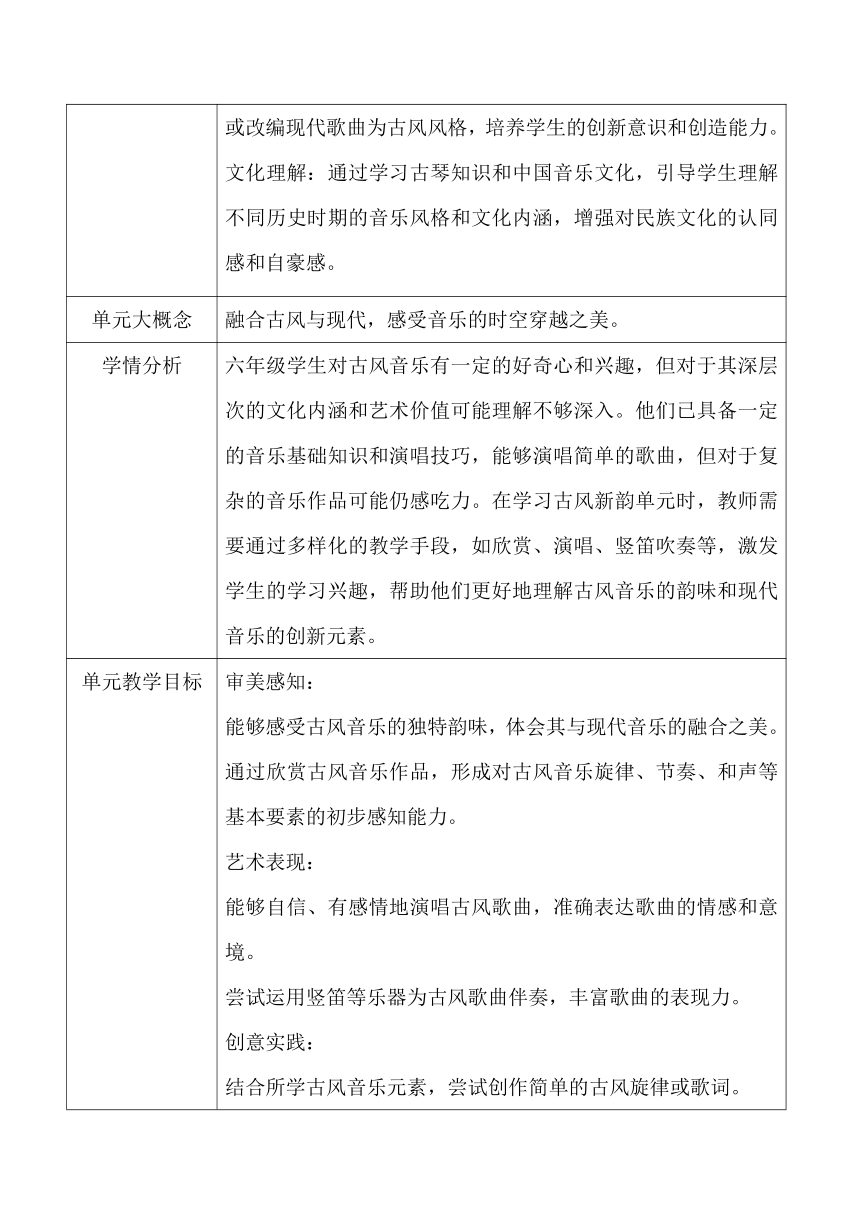

单元教学目标 审美感知: 能够感受古风音乐的独特韵味,体会其与现代音乐的融合之美。 通过欣赏古风音乐作品,形成对古风音乐旋律、节奏、和声等基本要素的初步感知能力。 艺术表现: 能够自信、有感情地演唱古风歌曲,准确表达歌曲的情感和意境。 尝试运用竖笛等乐器为古风歌曲伴奏,丰富歌曲的表现力。 创意实践: 结合所学古风音乐元素,尝试创作简单的古风旋律或歌词。 在小组合作中,共同策划一场古风音乐主题的班级音乐会。 文化理解: 了解古风音乐的历史渊源和文化背景,认识其在当代的传承与创新。 通过学习古琴等民族乐器知识,加深对中华民族音乐文化的理解。

单元学习重难点 重点:感受古风音乐的韵味,理解古风音乐与现代音乐的融合方式,能够演唱古风歌曲并体会其情感表达。 难点:准确掌握古风歌曲中的节奏和旋律特点,理解古风音乐的文化内涵和艺术价值。

单元课时安排 2

课题: 《花非花》《关山月》

教学目标 审美感知:

学生通过聆听和学唱《花非花》与《关山月》,能够感受并描述出两首作品所表达的不同情感与意境,体会中国古典诗词与音乐的融合之美。 艺术表现:

学生能够准确演唱《花非花》与《关山月》的旋律,掌握歌曲的节奏、音准和音色变化,表现出歌曲的情感变化和音乐风格。 创意实践:

学生尝试为《花非花》或《关山月》创编简单的伴奏或舞蹈动作,展现对音乐作品的理解与创意表达。 文化理解:

学生通过学习《花非花》与《关山月》的歌词内容,了解相关的诗词文化背景,认识到音乐与诗词在传统文化中的重要地位及其相互关系。

教学重点

准确演唱《花非花》与《关山月》的旋律,并表现出歌曲的情感变化。

教学难点 理解并表现《花非花》与《关山月》所蕴含的诗词意境和音乐风格。

教学准备 教材与乐谱: 准备《花非花》和《关山月》的乐谱和教材。 音响与多媒体: 歌曲的高品质音频或视频。 准备好播放设备。 环境与氛围: 确保音乐教室环境整洁,有适当的艺术装饰。 教具与其他: 相关的诗词背景资料卡片或PPT。

课时安排 1

教学过程

一次备课 二次修改

学习任务一:聆听 古琴曲《关山月》 1.视频导入:播放水墨动画片《山水情》片段,体会古琴的音色及表现的意境。 师:观看视频,你能说出视频中演奏的是什么乐器吗 生:古琴。 2.认识古琴 出示古琴图片,教师简答介绍:古琴又名七弦琴,据说已有三千多年左右历史,琴身狭长约一米,用桐木或杉木制成。一般用减字谱与五线谱(或简谱)相结合的方法记谱。演奏时以左手按弦,右手弹奏。历史上孔子、李白、杜甫都是有名的琴家。 中国十大古琴名曲有:《高山流水》、《梅花三弄》、《潇湘水云》、《广陵散》、《渔礁问答》、《平山落雁》、《阳春白雪》、《胡笳十八拍》、《阳关三叠》、《醉渔唱晚》 3.初听古琴曲《关山月》,聆听古琴的音色,感受古琴的意境。可让学生模仿古琴的演奏动作。 师:老师这里有一首李白的《关山月》,同学们一起来看一看、听一听。 4.再听乐曲,生随音乐默读《关山月》,体会古琴曲的意境。 5.师:同学们知道这首诗的意思吗? 译文: 一轮明月从祁连山升起,穿行在苍茫云海之间。 浩荡的长风吹越几万里,吹过将士驻守的玉门关。 当年汉兵直指白登山道,吐蕃觊觎青海大片河山。 这里就是历代征战之地,出征将士很少能够生还。 戍守兵士远望边城景象,思归家乡不禁满面愁容。 此时将士的妻子在高楼,哀叹何时能见远方亲人。 总结:诗人看似在描绘景色、战争、思乡,实则宣泄反战的情绪,将这种无奈、痛苦与景色的描绘交融起来,更显悲壮凄凉。 6.让学生进行配乐诗朗诵,随音乐轻声诵读古诗《关山月》,再次感受这首诗所表现的情景和情感,体会古代文人的气质与情感。 学习任务二:学唱 歌曲《花非花》 (一)导入 师:欣赏了李白的《关山月》,我们再一起来看一看白居易的《花非花》,这是一首伤感诗,也是一首朦胧诗。 师生一起朗读《花非花》。 (二)聆听歌曲 师:我国著名的作曲家,音乐教育家黄自先生用这首古诗谱写了一首歌,我们一起来欣赏一下。 师:歌曲的旋律有什么特点?表达怎样的意境? 生:旋律温柔,优美,舒缓,有明显的高低起伏的变化,表达一种朦胧的美。 师:歌曲是行板,行板速度稍缓情绪优雅,我们要掌握好速度和感情。 (三)学唱歌曲 1.聆听歌曲,画出旋律线 师:仔细观察每个乐句的句尾,旋律呈上行还是下行? 生:下行。 师:这种下行趋势是在表达一种淡淡的伤感,一种低低的叹息。 2.用“wu”模唱旋律。 3.填词演唱 高位置发声。 4.师:请同学们谈谈对这首诗的理解。 生:。。。 师总结:这首诗以观看雾中的花来抒发一种伤感之情,比喻世间的事物、人情是短暂的。诗中似讲春梦,实际是对美好的事物与人情的追念和惋惜。 5.处理歌曲 引导学生用轻柔、优美的声音来演唱,唱出歌曲中想要表达的伤感和叹息,体现“朦胧诗”的意境。 (四)总结下课 师:同学们,歌中唱尽了对美好事物的留恋和惋惜,希望同学们在今后的生活中,学会珍惜,过好当下的每一天,及时行乐! (空 留到二次备课使用)

作业设计

请同学们回家后,尝试用自己的语言为《关山月》和《花非花》两首作品分别写一段100字左右的感受或理解,并思考如何在演唱《花非花》时更好地表达出其朦胧与伤感的意境。

教学反思

本节课通过聆听古琴曲《关山月》和学唱歌曲《花非花》,带领学生走进了古代文人的音乐与诗歌世界。在《关山月》的欣赏中,学生通过模仿古琴演奏、配乐诗朗诵等活动,深刻感受了古琴的音色与古诗的意境。在学唱《花非花》时,学生通过对旋律的分析和填词演唱,体会到了歌曲的朦胧与伤感。但在教学过程中,部分学生对古诗的理解还不够深入,今后应加强对文化背景的介绍,帮助学生更好地把握作品的情感与内涵。

课题: 《游子吟》《但愿人长久》

教学目标 审美感知:

学生通过聆听和学唱《游子吟》与《但愿人长久》,能够感受并描述出两首作品所表达的情感与主题,体会古典诗词所蕴含的人文情感与音乐的美妙结合。 艺术表现:

学生能够熟练演唱《游子吟》与《但愿人长久》的旋律,掌握歌曲的节奏、音准和音色变化,准确传达出歌曲的情感与意境。 创意实践:

学生尝试运用不同的演唱形式(如独唱、合唱等)或创编简单的乐器伴奏来表现《游子吟》与《但愿人长久》的音乐魅力。 文化理解:

学生通过学习《游子吟》与《但愿人长久》的歌词内容,了解相关的诗词文化背景和主题思想,加深对传统文化中亲情与友情的认识和理解。

教学重点 熟练演唱《游子吟》与《但愿人长久》的旋律,并准确传达出歌曲的情感与意境。

教学难点 理解并表现《游子吟》与《但愿人长久》所蕴含的诗词情感和音乐风格,尤其是《游子吟》中母爱的深沉与伟大以及《但愿人长久》中对美好情感的期盼与祝愿。

教学准备 教材与乐谱: 《游子吟》和《但愿人长久》的乐谱及教材。 音响与多媒体: 歌曲的清晰音频。 教学用的投影或电子白板,准备好播放设备。 环境与氛围: 教室布置温馨,有助于学生感受歌曲情感。 教具与其他: 诗词背景简介卡片或PPT。

课时安排 复习旧课(5分钟):回顾上一课时学习的内容,检查学生的掌握情况。 学习歌曲《游子吟》(20分钟):包括歌词解读、旋律学唱、情感体会等。 学习歌曲《但愿人长久》(15分钟):同样包括歌词解读、旋律学唱、情感体会等。 课堂小结与布置作业(5分钟):总结两首歌曲的学习要点和情感体验,布置相关的课后练习和作业。同时,可以鼓励学生尝试将所学的歌曲与自己的生活实际相结合,进行创意表演或创作。

教学过程

一次备课 二次修改

学习任务三:聆听 歌曲《但愿人长久》 1.导入 师:上节课我们欣赏了李白的《关山月》白居易的《花非花》,这节课让我们一起走进苏轼,走进《水调歌头》。 2.简单赏析苏轼的诗词《水调歌头》及创作背景,知道诗词所表达的情感。 3.有感情的配乐朗诵《水调歌头》,分别用古琴曲《关山月》和歌曲《但愿人长久》作背景音乐。 师:不同的配乐有什么不同的感受? (让学生感知“古风”与“新韵”) 4.聆听歌曲《但愿人长久》 师:歌曲的速度与情绪是怎样的? 生:中速、伤感的。 师:这样的速度力度对歌曲情绪有什么影响? 生:营造了一种孤单惆怅无奈的情绪。 5.再听歌曲 师:歌曲可以分为几个部分? 生:两个部分,第一部分是前四个乐句,旋律舒缓优美,第二部分是后四个乐句,旋律急转上行,节奏紧密。 6.三听歌曲 师:全曲一共八个乐句,每个乐句的结束音有什么特点? 生: 每个乐句的句末基本以“2- - -”为结束音。 师:结束音运用长音营造了“月圆之时人孤单”的情景,有着对现实的无奈但又超然豁达之感。 学习任务四:学唱 歌曲《游子吟》 (一)情境导入 1.师:上课之前老师想请同学们观看一-段影片,请大家在看完影片后谈谈自己的感受。(播放《妈妈再爱我一次》片段。) 学生自由发言。 2.师:母爱是天下最伟大的爱。同学们会唱影片中这首《世上只有妈妈好》吗 那我们一起来深情的演唱-遍! 师生齐唱。 3.师:其实自古以来,妈妈给予自己孩子的爱都是无私的爱。请大家看这张图片,说说这张图片上描绘的是什么 ( 课件展示图片) 生:。。。 4.师:图片上的这个儿子就是我国唐朝的著名诗人孟郊,他为了表达对母亲深深的爱和感激之情,写下了一首流传千古的诗歌《游子吟》。 (二)聆听歌曲 1.师生齐读《游子吟》,用歌曲的伴奏音乐做背景音乐,体会诗中的情感。 2.初听歌曲 师:歌曲的情绪和速度? 生:深情地。 3.再听歌曲 师:歌曲可以分成几段?情绪上有什么变化? 生:两段,第一段旋律在中低音区回旋,像游子在诉说心中对母亲的深情,第二段旋律移高,在重高音区跳动,表达了作者对母亲“报得三春晖”的感恩之情。 (三)学唱歌曲 1.视唱旋律 要求学生带着情感来视唱歌曲前八小节的旋律,视唱时可不加装饰音。 2.模唱歌曲,用“m”唱第一段旋律,用“wu”唱第二段旋律,感受两段旋律的变化。 3.加入歌词,学唱歌曲。 4.处理歌曲 (1)师:歌曲中有没有发现我们没有见过的音符 生:。。。 师:这是波音记号,丰富了乐曲的旋律,起装饰作用,更能体现母子间依依不舍的情感。 (加入装饰音演唱歌曲) (2)师:《游子吟》表达了作者怎样的感情? 生:对母亲深深的爱和感激。 师:那么这样一首感人的歌曲,我们应该带着一种怎样的情绪来演唱呢 生:深情地。 师:接下来让我们带着对母亲深深的爱,深情地演唱一遍歌曲。 (四)总结下课 师:在演唱的时候同学们有没有想到自己的好妈妈呢,我想你们的妈妈也一定非常爱你们。老师想请两个同学来跟大家分享一下平时生活中妈妈对你的爱。 生:。。。 师:今天,我们学会了一首感人的歌,等你们将来外出求学或者工作,成了真正的游子时,一定别忘了你的妈妈,要记得为妈妈献上自己的爱心,更不能忘了还有关心你的祖国母亲,要记得为祖国母亲奉献自己的力量。 (在《游子吟》音乐中结束本课。) (空 留到二次备课使用)

作业设计

同学们回家后为妈妈演唱《游子吟》这首歌,并用手机录下来分享到班级群里。让我们一起用歌声表达对妈妈深深的爱与感激。

教学反思

本节课通过聆听歌曲《但愿人长久》和学唱歌曲《游子吟》,让学生感受了诗词与音乐的完美结合,体验了不同情绪的音乐表达。在《但愿人长久》的欣赏中,学生通过分析歌曲的速度、力度等元素,深入理解了歌曲的情感内涵。在学唱《游子吟》时,学生通过模唱、视唱等方法,逐步掌握了歌曲的旋律和演唱技巧。但在教学过程中,部分学生在情感投入和歌曲处理上还需加强。今后,我将更加注重学生的情感体验,引导他们更深入地理解和表现音乐作品。

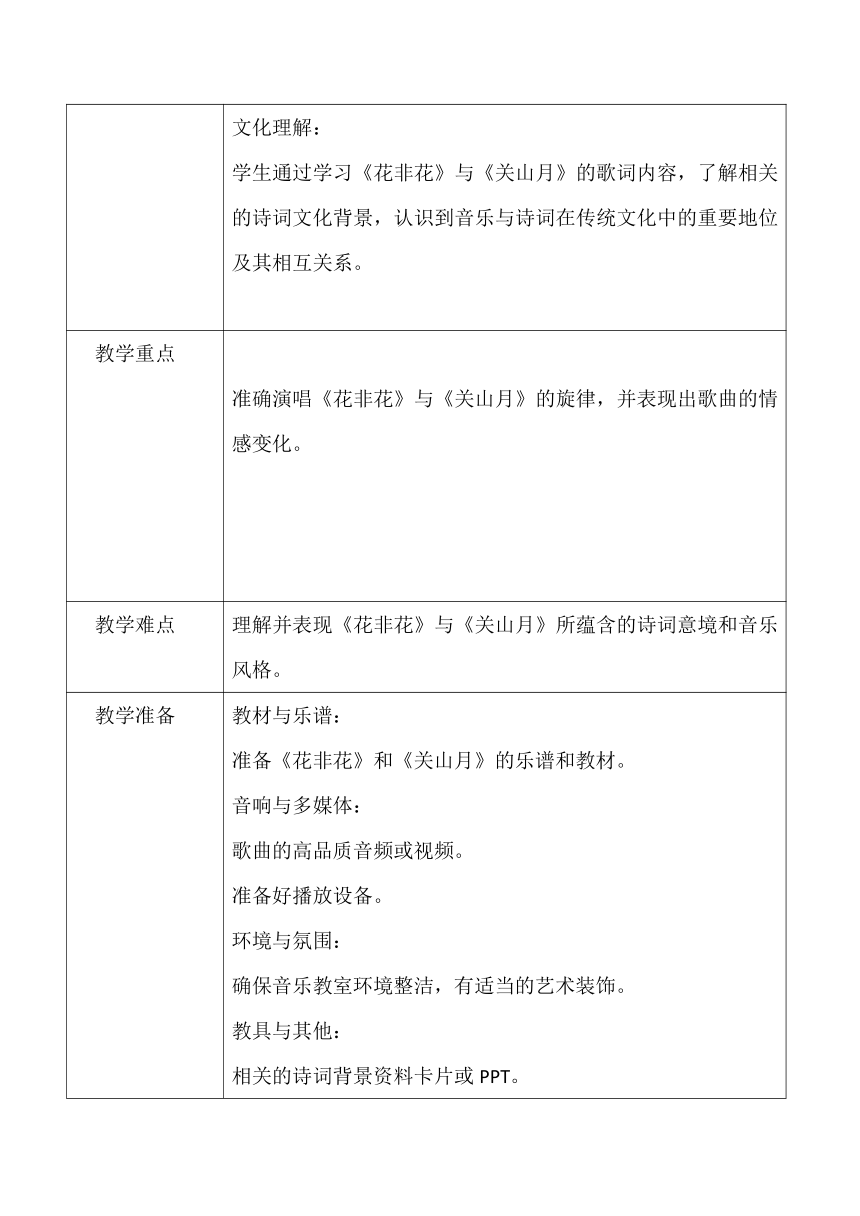

单元基本内容

学科 音乐

教材版本 人民音乐出版社

年级 六年级下册

单元主题 古风新韵

单元内容分析 本单元以“古风新韵”为主题,融合了中国古典文化与现代音乐元素。通过《关山月》、《但愿人长久》等曲目,学生能够感受到古典诗词的深邃意境与现代音乐的创新表达。同时,《游子吟》和《花非花》等作品则进一步展现了古风音乐的柔情与诗意。在学习过程中,学生不仅能够提升音乐鉴赏能力,还能加深对中华优秀传统文化的理解与热爱。此外,通过古琴知识和竖笛吹奏技巧的学习,学生将更加全面地了解中国音乐文化的博大精深。

单元对应学段目标 感受与欣赏:学生能感受古风音乐的独特韵味和现代音乐的创新元素,通过欣赏《关山月》《但愿人长久》等曲目,加深对中华优秀传统文化的认识和理解,形成对古风新韵音乐的初步鉴赏能力。 表现:学生能积极参与演唱《游子吟》《花非花》等歌曲,用自然的声音、准确的节奏和音调表现歌曲的情感,同时尝试运用竖笛等乐器为歌曲伴奏,提升音乐表现能力。 创造:鼓励学生结合古风元素进行音乐创作,如为古诗词谱曲或改编现代歌曲为古风风格,培养学生的创新意识和创造能力。 文化理解:通过学习古琴知识和中国音乐文化,引导学生理解不同历史时期的音乐风格和文化内涵,增强对民族文化的认同感和自豪感。

单元大概念 融合古风与现代,感受音乐的时空穿越之美。

学情分析 六年级学生对古风音乐有一定的好奇心和兴趣,但对于其深层次的文化内涵和艺术价值可能理解不够深入。他们已具备一定的音乐基础知识和演唱技巧,能够演唱简单的歌曲,但对于复杂的音乐作品可能仍感吃力。在学习古风新韵单元时,教师需要通过多样化的教学手段,如欣赏、演唱、竖笛吹奏等,激发学生的学习兴趣,帮助他们更好地理解古风音乐的韵味和现代音乐的创新元素。

单元教学目标 审美感知: 能够感受古风音乐的独特韵味,体会其与现代音乐的融合之美。 通过欣赏古风音乐作品,形成对古风音乐旋律、节奏、和声等基本要素的初步感知能力。 艺术表现: 能够自信、有感情地演唱古风歌曲,准确表达歌曲的情感和意境。 尝试运用竖笛等乐器为古风歌曲伴奏,丰富歌曲的表现力。 创意实践: 结合所学古风音乐元素,尝试创作简单的古风旋律或歌词。 在小组合作中,共同策划一场古风音乐主题的班级音乐会。 文化理解: 了解古风音乐的历史渊源和文化背景,认识其在当代的传承与创新。 通过学习古琴等民族乐器知识,加深对中华民族音乐文化的理解。

单元学习重难点 重点:感受古风音乐的韵味,理解古风音乐与现代音乐的融合方式,能够演唱古风歌曲并体会其情感表达。 难点:准确掌握古风歌曲中的节奏和旋律特点,理解古风音乐的文化内涵和艺术价值。

单元课时安排 2

课题: 《花非花》《关山月》

教学目标 审美感知:

学生通过聆听和学唱《花非花》与《关山月》,能够感受并描述出两首作品所表达的不同情感与意境,体会中国古典诗词与音乐的融合之美。 艺术表现:

学生能够准确演唱《花非花》与《关山月》的旋律,掌握歌曲的节奏、音准和音色变化,表现出歌曲的情感变化和音乐风格。 创意实践:

学生尝试为《花非花》或《关山月》创编简单的伴奏或舞蹈动作,展现对音乐作品的理解与创意表达。 文化理解:

学生通过学习《花非花》与《关山月》的歌词内容,了解相关的诗词文化背景,认识到音乐与诗词在传统文化中的重要地位及其相互关系。

教学重点

准确演唱《花非花》与《关山月》的旋律,并表现出歌曲的情感变化。

教学难点 理解并表现《花非花》与《关山月》所蕴含的诗词意境和音乐风格。

教学准备 教材与乐谱: 准备《花非花》和《关山月》的乐谱和教材。 音响与多媒体: 歌曲的高品质音频或视频。 准备好播放设备。 环境与氛围: 确保音乐教室环境整洁,有适当的艺术装饰。 教具与其他: 相关的诗词背景资料卡片或PPT。

课时安排 1

教学过程

一次备课 二次修改

学习任务一:聆听 古琴曲《关山月》 1.视频导入:播放水墨动画片《山水情》片段,体会古琴的音色及表现的意境。 师:观看视频,你能说出视频中演奏的是什么乐器吗 生:古琴。 2.认识古琴 出示古琴图片,教师简答介绍:古琴又名七弦琴,据说已有三千多年左右历史,琴身狭长约一米,用桐木或杉木制成。一般用减字谱与五线谱(或简谱)相结合的方法记谱。演奏时以左手按弦,右手弹奏。历史上孔子、李白、杜甫都是有名的琴家。 中国十大古琴名曲有:《高山流水》、《梅花三弄》、《潇湘水云》、《广陵散》、《渔礁问答》、《平山落雁》、《阳春白雪》、《胡笳十八拍》、《阳关三叠》、《醉渔唱晚》 3.初听古琴曲《关山月》,聆听古琴的音色,感受古琴的意境。可让学生模仿古琴的演奏动作。 师:老师这里有一首李白的《关山月》,同学们一起来看一看、听一听。 4.再听乐曲,生随音乐默读《关山月》,体会古琴曲的意境。 5.师:同学们知道这首诗的意思吗? 译文: 一轮明月从祁连山升起,穿行在苍茫云海之间。 浩荡的长风吹越几万里,吹过将士驻守的玉门关。 当年汉兵直指白登山道,吐蕃觊觎青海大片河山。 这里就是历代征战之地,出征将士很少能够生还。 戍守兵士远望边城景象,思归家乡不禁满面愁容。 此时将士的妻子在高楼,哀叹何时能见远方亲人。 总结:诗人看似在描绘景色、战争、思乡,实则宣泄反战的情绪,将这种无奈、痛苦与景色的描绘交融起来,更显悲壮凄凉。 6.让学生进行配乐诗朗诵,随音乐轻声诵读古诗《关山月》,再次感受这首诗所表现的情景和情感,体会古代文人的气质与情感。 学习任务二:学唱 歌曲《花非花》 (一)导入 师:欣赏了李白的《关山月》,我们再一起来看一看白居易的《花非花》,这是一首伤感诗,也是一首朦胧诗。 师生一起朗读《花非花》。 (二)聆听歌曲 师:我国著名的作曲家,音乐教育家黄自先生用这首古诗谱写了一首歌,我们一起来欣赏一下。 师:歌曲的旋律有什么特点?表达怎样的意境? 生:旋律温柔,优美,舒缓,有明显的高低起伏的变化,表达一种朦胧的美。 师:歌曲是行板,行板速度稍缓情绪优雅,我们要掌握好速度和感情。 (三)学唱歌曲 1.聆听歌曲,画出旋律线 师:仔细观察每个乐句的句尾,旋律呈上行还是下行? 生:下行。 师:这种下行趋势是在表达一种淡淡的伤感,一种低低的叹息。 2.用“wu”模唱旋律。 3.填词演唱 高位置发声。 4.师:请同学们谈谈对这首诗的理解。 生:。。。 师总结:这首诗以观看雾中的花来抒发一种伤感之情,比喻世间的事物、人情是短暂的。诗中似讲春梦,实际是对美好的事物与人情的追念和惋惜。 5.处理歌曲 引导学生用轻柔、优美的声音来演唱,唱出歌曲中想要表达的伤感和叹息,体现“朦胧诗”的意境。 (四)总结下课 师:同学们,歌中唱尽了对美好事物的留恋和惋惜,希望同学们在今后的生活中,学会珍惜,过好当下的每一天,及时行乐! (空 留到二次备课使用)

作业设计

请同学们回家后,尝试用自己的语言为《关山月》和《花非花》两首作品分别写一段100字左右的感受或理解,并思考如何在演唱《花非花》时更好地表达出其朦胧与伤感的意境。

教学反思

本节课通过聆听古琴曲《关山月》和学唱歌曲《花非花》,带领学生走进了古代文人的音乐与诗歌世界。在《关山月》的欣赏中,学生通过模仿古琴演奏、配乐诗朗诵等活动,深刻感受了古琴的音色与古诗的意境。在学唱《花非花》时,学生通过对旋律的分析和填词演唱,体会到了歌曲的朦胧与伤感。但在教学过程中,部分学生对古诗的理解还不够深入,今后应加强对文化背景的介绍,帮助学生更好地把握作品的情感与内涵。

课题: 《游子吟》《但愿人长久》

教学目标 审美感知:

学生通过聆听和学唱《游子吟》与《但愿人长久》,能够感受并描述出两首作品所表达的情感与主题,体会古典诗词所蕴含的人文情感与音乐的美妙结合。 艺术表现:

学生能够熟练演唱《游子吟》与《但愿人长久》的旋律,掌握歌曲的节奏、音准和音色变化,准确传达出歌曲的情感与意境。 创意实践:

学生尝试运用不同的演唱形式(如独唱、合唱等)或创编简单的乐器伴奏来表现《游子吟》与《但愿人长久》的音乐魅力。 文化理解:

学生通过学习《游子吟》与《但愿人长久》的歌词内容,了解相关的诗词文化背景和主题思想,加深对传统文化中亲情与友情的认识和理解。

教学重点 熟练演唱《游子吟》与《但愿人长久》的旋律,并准确传达出歌曲的情感与意境。

教学难点 理解并表现《游子吟》与《但愿人长久》所蕴含的诗词情感和音乐风格,尤其是《游子吟》中母爱的深沉与伟大以及《但愿人长久》中对美好情感的期盼与祝愿。

教学准备 教材与乐谱: 《游子吟》和《但愿人长久》的乐谱及教材。 音响与多媒体: 歌曲的清晰音频。 教学用的投影或电子白板,准备好播放设备。 环境与氛围: 教室布置温馨,有助于学生感受歌曲情感。 教具与其他: 诗词背景简介卡片或PPT。

课时安排 复习旧课(5分钟):回顾上一课时学习的内容,检查学生的掌握情况。 学习歌曲《游子吟》(20分钟):包括歌词解读、旋律学唱、情感体会等。 学习歌曲《但愿人长久》(15分钟):同样包括歌词解读、旋律学唱、情感体会等。 课堂小结与布置作业(5分钟):总结两首歌曲的学习要点和情感体验,布置相关的课后练习和作业。同时,可以鼓励学生尝试将所学的歌曲与自己的生活实际相结合,进行创意表演或创作。

教学过程

一次备课 二次修改

学习任务三:聆听 歌曲《但愿人长久》 1.导入 师:上节课我们欣赏了李白的《关山月》白居易的《花非花》,这节课让我们一起走进苏轼,走进《水调歌头》。 2.简单赏析苏轼的诗词《水调歌头》及创作背景,知道诗词所表达的情感。 3.有感情的配乐朗诵《水调歌头》,分别用古琴曲《关山月》和歌曲《但愿人长久》作背景音乐。 师:不同的配乐有什么不同的感受? (让学生感知“古风”与“新韵”) 4.聆听歌曲《但愿人长久》 师:歌曲的速度与情绪是怎样的? 生:中速、伤感的。 师:这样的速度力度对歌曲情绪有什么影响? 生:营造了一种孤单惆怅无奈的情绪。 5.再听歌曲 师:歌曲可以分为几个部分? 生:两个部分,第一部分是前四个乐句,旋律舒缓优美,第二部分是后四个乐句,旋律急转上行,节奏紧密。 6.三听歌曲 师:全曲一共八个乐句,每个乐句的结束音有什么特点? 生: 每个乐句的句末基本以“2- - -”为结束音。 师:结束音运用长音营造了“月圆之时人孤单”的情景,有着对现实的无奈但又超然豁达之感。 学习任务四:学唱 歌曲《游子吟》 (一)情境导入 1.师:上课之前老师想请同学们观看一-段影片,请大家在看完影片后谈谈自己的感受。(播放《妈妈再爱我一次》片段。) 学生自由发言。 2.师:母爱是天下最伟大的爱。同学们会唱影片中这首《世上只有妈妈好》吗 那我们一起来深情的演唱-遍! 师生齐唱。 3.师:其实自古以来,妈妈给予自己孩子的爱都是无私的爱。请大家看这张图片,说说这张图片上描绘的是什么 ( 课件展示图片) 生:。。。 4.师:图片上的这个儿子就是我国唐朝的著名诗人孟郊,他为了表达对母亲深深的爱和感激之情,写下了一首流传千古的诗歌《游子吟》。 (二)聆听歌曲 1.师生齐读《游子吟》,用歌曲的伴奏音乐做背景音乐,体会诗中的情感。 2.初听歌曲 师:歌曲的情绪和速度? 生:深情地。 3.再听歌曲 师:歌曲可以分成几段?情绪上有什么变化? 生:两段,第一段旋律在中低音区回旋,像游子在诉说心中对母亲的深情,第二段旋律移高,在重高音区跳动,表达了作者对母亲“报得三春晖”的感恩之情。 (三)学唱歌曲 1.视唱旋律 要求学生带着情感来视唱歌曲前八小节的旋律,视唱时可不加装饰音。 2.模唱歌曲,用“m”唱第一段旋律,用“wu”唱第二段旋律,感受两段旋律的变化。 3.加入歌词,学唱歌曲。 4.处理歌曲 (1)师:歌曲中有没有发现我们没有见过的音符 生:。。。 师:这是波音记号,丰富了乐曲的旋律,起装饰作用,更能体现母子间依依不舍的情感。 (加入装饰音演唱歌曲) (2)师:《游子吟》表达了作者怎样的感情? 生:对母亲深深的爱和感激。 师:那么这样一首感人的歌曲,我们应该带着一种怎样的情绪来演唱呢 生:深情地。 师:接下来让我们带着对母亲深深的爱,深情地演唱一遍歌曲。 (四)总结下课 师:在演唱的时候同学们有没有想到自己的好妈妈呢,我想你们的妈妈也一定非常爱你们。老师想请两个同学来跟大家分享一下平时生活中妈妈对你的爱。 生:。。。 师:今天,我们学会了一首感人的歌,等你们将来外出求学或者工作,成了真正的游子时,一定别忘了你的妈妈,要记得为妈妈献上自己的爱心,更不能忘了还有关心你的祖国母亲,要记得为祖国母亲奉献自己的力量。 (在《游子吟》音乐中结束本课。) (空 留到二次备课使用)

作业设计

同学们回家后为妈妈演唱《游子吟》这首歌,并用手机录下来分享到班级群里。让我们一起用歌声表达对妈妈深深的爱与感激。

教学反思

本节课通过聆听歌曲《但愿人长久》和学唱歌曲《游子吟》,让学生感受了诗词与音乐的完美结合,体验了不同情绪的音乐表达。在《但愿人长久》的欣赏中,学生通过分析歌曲的速度、力度等元素,深入理解了歌曲的情感内涵。在学唱《游子吟》时,学生通过模唱、视唱等方法,逐步掌握了歌曲的旋律和演唱技巧。但在教学过程中,部分学生在情感投入和歌曲处理上还需加强。今后,我将更加注重学生的情感体验,引导他们更深入地理解和表现音乐作品。

同课章节目录