【新课标】人音版六年级下册第2单元 《月下踏歌》大单元教学设计+单元时+教学反思

文档属性

| 名称 | 【新课标】人音版六年级下册第2单元 《月下踏歌》大单元教学设计+单元时+教学反思 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 32.9KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人音版 | ||

| 科目 | 音乐 | ||

| 更新时间 | 2024-02-22 14:51:21 | ||

图片预览

文档简介

第二 单元教学设计

单元基本内容

学科 音乐

教材版本 人民音乐出版社

年级 六年级下册

单元主题 月下踏歌

单元内容分析 “月下踏歌”单元带领学生走进充满民族风情的音乐世界。通过《阿细跳月》、《火把节》等曲目,学生可以感受到不同民族庆祝节日的热烈氛围和欢快情绪。这些音乐作品不仅展现了中国民族音乐的丰富多样性,还传递了人们对美好生活的向往和追求。同时,发声练习和民族乐器分类知识的学习,将有助于学生更好地掌握演唱技巧和乐器演奏方法,为未来的音乐学习打下坚实基础。

单元对应学段目标 感受与欣赏:学生能感受不同民族风格的音乐特点,通过欣赏《阿细跳月》《火把节》等曲目,了解不同民族的音乐文化和生活习俗,形成对民族音乐的鉴赏兴趣和能力。 表现:学生能积极参与演唱和舞蹈活动,用活泼欢快的情绪和准确的节奏表现民族音乐的韵律美,同时尝试运用打击乐器等为民族音乐伴奏,提升音乐表现能力。 创造:鼓励学生结合民族音乐元素进行音乐创作和舞蹈编排,如创作具有民族特色的歌曲或舞蹈作品,培养学生的想象力和创造力。 文化理解:通过学习民族乐器分类和民族音乐知识,引导学生理解不同民族的音乐风格和文化内涵,尊重多元文化,增强民族团结意识。

单元大概念 探索民族音乐之多彩,唱响不同文化之声。

学情分析 六年级学生对于民族音乐有一定的了解和兴趣,但可能对不同民族的音乐风格和文化内涵缺乏深入的认识。他们已具备一定的节奏感和演唱能力,能够积极参与音乐活动,但对于民族乐器的演奏和民族音乐的复杂节奏可能仍需加强练习。在学习月下踏歌单元时,教师应注重引导学生感受不同民族的音乐特点,通过演唱、舞蹈、打击乐器伴奏等活动,提升学生的音乐表现能力和对民族音乐的鉴赏兴趣。

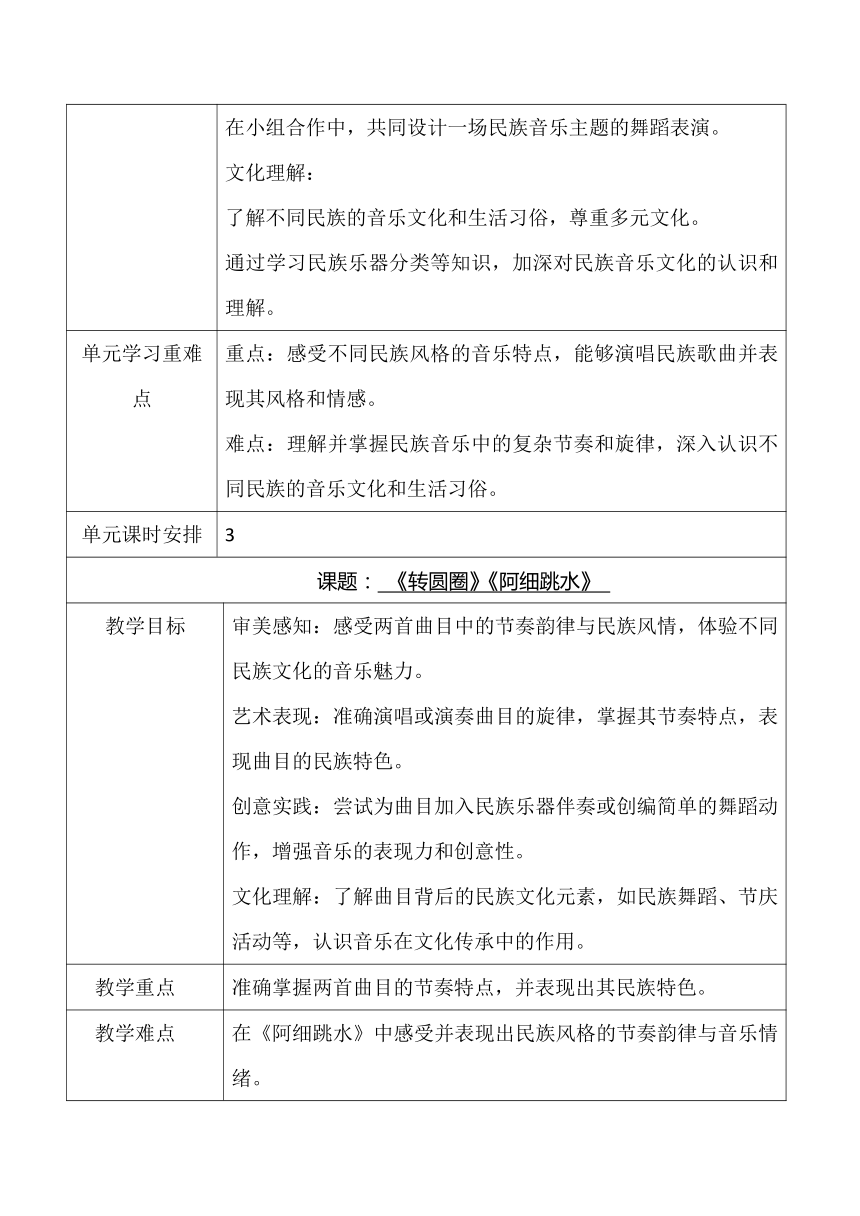

单元教学目标 审美感知: 能够感受不同民族风格的音乐特点,体会其独特的韵律美。 通过欣赏民族音乐作品,形成对民族音乐旋律、节奏、音色等基本要素的感知能力。 艺术表现: 能够积极参与民族歌曲的演唱活动,准确表达歌曲的情感和风格。 尝试运用打击乐器等为民族音乐伴奏,增添音乐的节奏感和韵律感。 创意实践: 结合所学民族音乐元素,尝试改编或创作简单的民族歌曲。 在小组合作中,共同设计一场民族音乐主题的舞蹈表演。 文化理解: 了解不同民族的音乐文化和生活习俗,尊重多元文化。 通过学习民族乐器分类等知识,加深对民族音乐文化的认识和理解。

单元学习重难点 重点:感受不同民族风格的音乐特点,能够演唱民族歌曲并表现其风格和情感。 难点:理解并掌握民族音乐中的复杂节奏和旋律,深入认识不同民族的音乐文化和生活习俗。

单元课时安排 3

课题: 《转圆圈》《阿细跳水》

教学目标 审美感知:感受两首曲目中的节奏韵律与民族风情,体验不同民族文化的音乐魅力。 艺术表现:准确演唱或演奏曲目的旋律,掌握其节奏特点,表现曲目的民族特色。 创意实践:尝试为曲目加入民族乐器伴奏或创编简单的舞蹈动作,增强音乐的表现力和创意性。 文化理解:了解曲目背后的民族文化元素,如民族舞蹈、节庆活动等,认识音乐在文化传承中的作用。

教学重点 准确掌握两首曲目的节奏特点,并表现出其民族特色。

教学难点 在《阿细跳水》中感受并表现出民族风格的节奏韵律与音乐情绪。

教学准备 曲目乐谱及教材。 高品质的音乐播放设备。 相关的民族文化背景资料或图片,如民族服饰、舞蹈视频等。 民族乐器等教学辅助工具(如可能)。

课时安排 1

教学过程

一次备课 二次修改

学习任务一 聆听:《阿细跳月》 师:让我们一起走进音乐殿堂吧! 一、导入新课: 中国是个多民族的国家,而每个民族都有自己独具特色的风格与特点。接下来就请同学们仔细聆听音乐,说说下面音乐表现的是哪个民族?并说出每首音乐的风格特点。 播放《月光下的凤尾竹》:(委婉、柔美、抒情) 2、播放《青春舞曲》:(欢快、活跃、热情) 3、对两首音乐的风格特点进行对比。 4、播放《马铃儿响来玉鸟儿唱》这是一首彝族歌曲。是影片《阿诗玛》的插曲。说到彝族,同学们,有关彝族的知识又知道多少呢?(彝族知识、彝族节目(火把节)、彝族舞蹈(阿细跳月)(“跳月”是彝族阿细人的一种歌舞形式,因在月光下跳舞而得名。) ①、中国最著名的发射地西昌。 ②、彝族人的民居叫土掌房,彝族姑娘喜欢戴一种鸡冠式绣花帽。 5、大家和老师一起来练习几条节奏。接下来请大家跟着老师走进彝族的舞蹈《阿细跳月》。 二、新课教学: 出现课题《阿细跳月》 完整欣赏《阿细跳月》 3、听音乐片段,注意思考: ①同一主题旋律运用了不同的乐器演奏,那你能听出都有哪些乐器吗?(二胡、竹笛) ②听不同乐器演奏的主题部分。 4、聆听全曲,按顺序记录下乐器出现的顺序。 5、乐曲中为什么有这么多的变化?这么多的变化使你联想到什么? ①联想到不同的舞蹈场景、不同的舞姿、不同的年龄的人。 ②用不同的音色、力度、速度的变化对比,表现“跳月”时欢快、热烈的歌舞场面。 6、乐曲中为什么要用不同的乐器来演奏同一主题旋律,这些变化音色使你联想到了什么?除此变化之外,你还注意到哪些变化?(乐曲后部分渐快、渐强,将乐曲推至高潮)。 7、欣赏彝族舞蹈《阿细跳月》。 8、请学生根据《阿细跳月》的基本节奏和骨干音创作一首新的舞曲。 三、课堂总结: 音乐是人们认识民族文化的窗口,今天我们通过这节课走进彝族山寨,了解了不同的“跳月”形式,真心希望大家能喜欢“跳月”喜欢彝族音乐。 学习任务二:歌曲学唱《转圆圈》 一、导入新课: 1、师:上节课学习了歌曲《转圆圈》曲谱,一声部和二声部,今天的任务是把两声部配合起来,我想问大家,二声部的配合最重要的是什么? (生答:合作精神) 老师这里有一个小游戏让大家来参与,测试一下大家的合作程度,看看我们的合作能力强不强,一会儿能不能完成二声部配合的任务,大家有信心完成吗? 2、(生玩游戏:按顺序把小球从瓶口拉出来,看哪一个小组快) 游戏结束 师:有合作的诚意和要有合作的实力,下面我、我们来做一下演唱的准备。 3、练声曲: (1)呼吸的训练。 (2)“呜”的训练。 (3)跳音的练习。 二、二声部配合学习: 1、复习一声部: 师:虽然只使用三个音,创作的歌曲却很好听。这首歌曲还有另一个不同于一般歌曲的特点,我们唱唱曲谱回忆一下。 (生:主要使用了do、mi、sol三个音。) 师:2/4、3/4是音乐产生怎样的效果? (2/4、3/4拍频繁变化,舞蹈性强。) 过渡语:拍号、旋律音特色结合,形成了它特的民族风格—撒尼族歌曲的歌舞性。 2、听范唱: 师:再次听后,谈谈歌曲的情绪、环境,描绘了一幅怎样的图画? (宁静的夜晚,活泼、欢快的情绪。) 3、复习二声部: 师:(师及时纠正不足,使生建立正确的概念。) 4、情感处理: “境”的处理: ⑴师:这首歌曲在什么时间演唱,旋律线条是什么样子的?力度、情感、速度? ⑵应怎样演唱? (生:在夜晚唱。线条:应唱得很休闲、很舒展。力度-mp) 请大家唱一唱。(同时师纠正错误的发声方法。) 5、小组合作,分发乐器和打击乐 请学生组内分工作二声部的配合,通过口风琴和小打击乐来帮助掌握音高和节奏。 小组边唱边研究讨论。(师巡回指导) 6、分小组展示配合的效果。 7、集体的二声部配合,找一个领唱。 三、倾听范唱,比较自己和范唱的不同。 为歌曲编配小打击乐。 四、音乐知识与文化扩展: 阶段目标: 加强学生对合唱风格的了解,拓展视野;运用所学音乐知识进行实践;培养审美评价。 ①合唱有不同的版本,下面我们来感受一下,女生和男生分别来演唱一声会有怎样的效果。 ②女生一声部,男生二声部。 ③男生一声部,女生二声部。 ④听后有何感想?有哪些启发? ⑤如何突出"转圆圈"的"转"字? 五、小结: 我们学完了这首歌曲,大家来说说这节课的收获吧! (空 留到二次备课使用)

作业设计

请学生在课后聆听《转圆圈》和《阿细跳水》两首音乐作品,对比分析它们在节奏、旋律、音色等方面的异同,并结合自己的感受和理解,撰写一篇简短的音乐对比分析报告。

教学反思

本课时通过教授《转圆圈》和《阿细跳水》两首富有民族特色的音乐作品,旨在引导学生感受不同音乐风格的美感和文化内涵。在教学过程中,我发现学生对节奏和旋律的感知能力有所提高,但在深入理解音乐与文化关系方面仍需加强。未来教学中,我将更注重培养学生的文化理解能力,通过多样化的教学方法和手段,激发学生的学习兴趣,提升他们的音乐素养和审美能力。

课题: 《我抱着月光,月光抱着我》《火把节》

教学目标 审美感知:感受两首歌曲中的情感美与音乐旋律的和谐,体验歌曲中的意境与情感表达。 艺术表现:准确演唱歌曲的旋律,掌握歌曲的节奏、音准和音乐风格,表现歌曲的情感内涵。 创意实践:尝试改编歌曲的旋律或节奏,为歌曲创作新的伴奏或编排简单的舞蹈。 文化理解:了解歌曲背后的民族文化与节庆背景,如火把节的起源和意义,认识音乐在文化传承与节庆氛围营造中的作用。

教学重点 准确演唱两首歌曲的旋律,并体会其情感表达与音乐风格。

教学难点 在《我抱着月光,月光抱着我》中感受并表现出歌曲中的意境美与情感深度。

教学准备 歌曲乐谱及教材。 清晰的音乐播放设备。 相关的民族文化与节庆背景资料或图片,如火把节的庆祝场景等。 创作工具(如乐器、纸张等)。

课时安排 1

教学过程

一次备课 二次修改

学习任务一 聆听:《阿细跳月》 师:让我们一起走进音乐殿堂吧! 一、导入新课: 中国是个多民族的国家,而每个民族都有自己独具特色的风格与特点。接下来就请同学们仔细聆听音乐,说说下面音乐表现的是哪个民族?并说出每首音乐的风格特点。 播放《月光下的凤尾竹》:(委婉、柔美、抒情) 2、播放《青春舞曲》:(欢快、活跃、热情) 3、对两首音乐的风格特点进行对比。 4、播放《马铃儿响来玉鸟儿唱》这是一首彝族歌曲。是影片《阿诗玛》的插曲。说到彝族,同学们,有关彝族的知识又知道多少呢?(彝族知识、彝族节目(火把节)、彝族舞蹈(阿细跳月)(“跳月”是彝族阿细人的一种歌舞形式,因在月光下跳舞而得名。) ①、中国最著名的发射地西昌。 ②、彝族人的民居叫土掌房,彝族姑娘喜欢戴一种鸡冠式绣花帽。 5、大家和老师一起来练习几条节奏。接下来请大家跟着老师走进彝族的舞蹈《阿细跳月》。 二、新课教学: 出现课题《阿细跳月》 完整欣赏《阿细跳月》 3、听音乐片段,注意思考: ①同一主题旋律运用了不同的乐器演奏,那你能听出都有哪些乐器吗?(二胡、竹笛) ②听不同乐器演奏的主题部分。 4、聆听全曲,按顺序记录下乐器出现的顺序。 5、乐曲中为什么有这么多的变化?这么多的变化使你联想到什么? ①联想到不同的舞蹈场景、不同的舞姿、不同的年龄的人。 ②用不同的音色、力度、速度的变化对比,表现“跳月”时欢快、热烈的歌舞场面。 6、乐曲中为什么要用不同的乐器来演奏同一主题旋律,这些变化音色使你联想到了什么?除此变化之外,你还注意到哪些变化?(乐曲后部分渐快、渐强,将乐曲推至高潮)。 7、欣赏彝族舞蹈《阿细跳月》。 8、请学生根据《阿细跳月》的基本节奏和骨干音创作一首新的舞曲。 三、课堂总结: 音乐是人们认识民族文化的窗口,今天我们通过这节课走进彝族山寨,了解了不同的“跳月”形式,真心希望大家能喜欢“跳月”喜欢彝族音乐。 学习任务二:歌曲学唱《转圆圈》 一、导入新课: 1、师:上节课学习了歌曲《转圆圈》曲谱,一声部和二声部,今天的任务是把两声部配合起来,我想问大家,二声部的配合最重要的是什么? (生答:合作精神) 老师这里有一个小游戏让大家来参与,测试一下大家的合作程度,看看我们的合作能力强不强,一会儿能不能完成二声部配合的任务,大家有信心完成吗? 2、(生玩游戏:按顺序把小球从瓶口拉出来,看哪一个小组快) 游戏结束 师:有合作的诚意和要有合作的实力,下面我、我们来做一下演唱的准备。 3、练声曲: (1)呼吸的训练。 (2)“呜”的训练。 (3)跳音的练习。 二、二声部配合学习: 1、复习一声部: 师:虽然只使用三个音,创作的歌曲却很好听。这首歌曲还有另一个不同于一般歌曲的特点,我们唱唱曲谱回忆一下。 (生:主要使用了do、mi、sol三个音。) 师:2/4、3/4是音乐产生怎样的效果? (2/4、3/4拍频繁变化,舞蹈性强。) 过渡语:拍号、旋律音特色结合,形成了它特的民族风格—撒尼族歌曲的歌舞性。 2、听范唱: 师:再次听后,谈谈歌曲的情绪、环境,描绘了一幅怎样的图画? (宁静的夜晚,活泼、欢快的情绪。) 3、复习二声部: 师:(师及时纠正不足,使生建立正确的概念。) 4、情感处理: “境”的处理: ⑴师:这首歌曲在什么时间演唱,旋律线条是什么样子的?力度、情感、速度? ⑵应怎样演唱? (生:在夜晚唱。线条:应唱得很休闲、很舒展。力度-mp) 请大家唱一唱。(同时师纠正错误的发声方法。) 5、小组合作,分发乐器和打击乐 请学生组内分工作二声部的配合,通过口风琴和小打击乐来帮助掌握音高和节奏。 小组边唱边研究讨论。(师巡回指导) 6、分小组展示配合的效果。 7、集体的二声部配合,找一个领唱。 三、倾听范唱,比较自己和范唱的不同。 为歌曲编配小打击乐。 四、音乐知识与文化扩展: 阶段目标: 加强学生对合唱风格的了解,拓展视野;运用所学音乐知识进行实践;培养审美评价。 ①合唱有不同的版本,下面我们来感受一下,女生和男生分别来演唱一声会有怎样的效果。 ②女生一声部,男生二声部。 ③男生一声部,女生二声部。 ④听后有何感想?有哪些启发? ⑤如何突出"转圆圈"的"转"字? 五、小结: 我们学完了这首歌曲,大家来说说这节课的收获吧! (空 留到二次备课使用)

作业设计

请同学们回家后,与家人一起欣赏彝族的音乐和舞蹈视频,尝试模仿《阿细跳月》的基本舞步,并录制一段你们共舞的视频分享到班级群,感受彝族文化的魅力。

教学反思

本节课通过引导学生聆听《阿细跳月》和学唱《转圆圈》,旨在让学生感受彝族音乐的独特风格和合唱的魅力。在《阿细跳月》的欣赏中,学生通过辨别乐器、记录演奏顺序等活动,深入了解了乐曲的结构和特点。在学唱《转圆圈》时,通过练声、二声部配合等练习,培养了学生的合唱能力和音乐感受力。但教学中发现,部分学生在节奏感和音准方面还需加强训练,今后应更加注重基础技能的训练,以提升学生的整体音乐素养。

课题: 《我抱着月光,月光抱着我》《火把节》

教学目标 一、审美感知 学生能够聆听《我抱着月光,月光抱着我》与《火把节》两首音乐作品,感受其独特的音乐美感和情感表达。 二、艺术表现 学生能够尝试用轻柔、连贯的声音演唱《我抱着月光,月光抱着我》的主旋律,表现月光的柔和与宁静。 三、创意实践 鼓励学生结合《我抱着月光,月光抱着我》的音乐元素,创作一段与月光主题相关的舞蹈或表演,展现月光的神秘与浪漫。 四、文化理解 通过学习两首作品,学生能够了解不同文化背景下音乐如何描绘自然景象和节日氛围,加深对音乐与文化关系的理解。

教学重点 感受并表现两首音乐作品中的独特美感和情感表达,理解音乐与文化的关系。

教学难点 准确演唱《我抱着月光,月光抱着我》的主旋律并保持声音的轻柔与连贯;

教学准备 Ppt\钢琴

课时安排 1

教学过程

一次备课 二次修改

学习任务一:聆听《火把节》 一、导入新课 师:同学们,少数民族的节日非常多,其中火把节就是彝族人最著名的节日,关于火把节,还有一个传说呢。今天我们就到彝族朋友的火把节上去看一看。 欣赏“火把节的传说”动画。 二、介绍彝族的火把节 彝族的火把节盛名天下,从每年的农历6月24日起,连续三天三夜,彝族人民在宽广的草地上纵情歌舞、赛马、斗牛、射箭、摔跤,到了晚上,青年男子就点燃火把,穿行于田野山村之间,以驱除妖魔,保佑平安。密密的火把犹如一条长龙在山道、田间缓缓游动,场面十分壮观,与此同时,处处点燃篝火,男女老少围着篝火欢乐歌舞,直至深夜。 三、欣赏乐曲 1、初听乐曲《火把节》音频。 师:火把节真是盛大的节日,现在我们就来欣赏一首乐曲《火把节》。 提问:同学们能听出这首乐曲是用哪种乐器演奏的吗?音色有什么特点? 学生自由回答。 教师总结:阮的历史有近2000年了,有大、中、小之分,常用的是中阮和大阮,他们有四根弦,演奏时左手持琴,右手用拨子演奏。这首《火把节》是用中阮演奏的。中阮的音色柔和,表现力很强。 2、听辨乐段。 完整聆听乐曲《火把节》。 提问:请说出这首乐曲速度有什么变化?根据速度的变化可以分成几个乐段?学生聆听并回答。 师:这首乐曲的速度是慢-快-慢,根据速度的变化可以分成三个部分。 3、欣赏第一乐段 (1)初次聆听第一乐段。 提问:请用语言描述这一乐段表现出的情景。 (2)教师出示第一乐段谱例,学生演唱旋律。 (3)再次聆听第一乐段,学生小声跟音乐哼唱旋律。 4、欣赏第二乐段 (1)初次聆听第二乐段。 提问:请用语言描述这一乐段表现出的情景和第一乐段有什么不同,你是根据哪些音乐要素听出来的? 学生可能回答:速度不同、节奏不同、力度不同、演奏的方法不同等。 (2)教师出示第二乐段谱例,学生演唱旋律。 (3)先聆听第一乐段,再聆听第二乐段,感受第二乐段热烈、欢庆的情绪。 5、欣赏第三乐段 (1)初次聆听第三乐段。 提问:这个乐段和哪个乐段旋律基本相同?说出感受到的场景。 (2)再次聆听第三乐段,听完后为三个乐段加上速度和表情用语。 6、完整欣赏乐曲《火把节》。 教师要求:这首乐曲是ABA结构的三段体,认真聆听音乐,每听到A乐段出现,就小声哼唱旋律。 四、课堂小结 火把节是彝族人民最重要的传统节日,人们在晚上围着篝火祈求平安,唱歌跳舞,通宵达旦,最后,我们在一首歌曲《七月的火把节》中结束我们这节课的学习。 学习任务二 演唱《我抱着月光,月光抱着我》 一、组织教学: 师生问好! 新课教学: 1、初听歌曲《我抱着月光,月光抱着我》的范唱,引导学生谈谈这两首歌曲所表现的意境。 2、再听歌曲。 师:同学们,听完歌曲,你们能够找出歌曲中的反复记号吗? 生:(自由回答)。 师介绍反复记号。 复听歌曲。 聆听歌曲范唱。师分别拍出不同的节奏(四四、四三、四二) 第四次聆听范唱和老师一-起拍一拍节奏。感受变拍子。 说一说你最喜欢和最想唱得是哪一-句 唱--唱你喜欢的乐句吧! 教师伴奏,生完整演唱歌曲。(边唱边,对歌曲进行处理) 歌曲艺术编创 加入引子(啊,月亮,出来了!) 用速度、强弱的对比进行演唱。 启发学生加入合适的打击乐器。(帅准备不同的打击乐器) 在歌曲中抒发感情演唱的一句歌词处加入简单的步伐拍手动作。 5、多遍聆听,用听唱和视唱相结合的方法学唱歌曲。 5、师伴奏,生完整表演唱。 (启发学生从速度、力度和演唱形式上进行歌曲的处理。) 四、总结: 同学们,我们学完了歌曲《我抱着月光,月光抱着我》,大家来说说这节课的收获吧! (空 留到二次备课使用)

作业设计

请同学们回家后,尝试用自己的语言描述《火把节》中三个乐段所表现的场景和情感,并思考如何在演唱《我抱着月光,月光抱着我》时运用速度、力度的变化来表达歌曲中的意境和情感。

教学反思

本节课通过聆听《火把节》和演唱《我抱着月光,月光抱着我》,让学生感受了彝族火把节的节日氛围和月光下的宁静美景。在《火把节》的欣赏中,学生通过哼唱旋律、分析乐段,深入理解了乐曲的结构和情感。在演唱《我抱着月光,月光抱着我》时,学生通过艺术编创活动,体验了速度、力度等音乐要素在表达情感中的作用。但教学中发现,部分学生在节奏感和音准上还需加强训练,今后应注重基础技能的培养,以提升学生的整体演唱水平。

单元基本内容

学科 音乐

教材版本 人民音乐出版社

年级 六年级下册

单元主题 月下踏歌

单元内容分析 “月下踏歌”单元带领学生走进充满民族风情的音乐世界。通过《阿细跳月》、《火把节》等曲目,学生可以感受到不同民族庆祝节日的热烈氛围和欢快情绪。这些音乐作品不仅展现了中国民族音乐的丰富多样性,还传递了人们对美好生活的向往和追求。同时,发声练习和民族乐器分类知识的学习,将有助于学生更好地掌握演唱技巧和乐器演奏方法,为未来的音乐学习打下坚实基础。

单元对应学段目标 感受与欣赏:学生能感受不同民族风格的音乐特点,通过欣赏《阿细跳月》《火把节》等曲目,了解不同民族的音乐文化和生活习俗,形成对民族音乐的鉴赏兴趣和能力。 表现:学生能积极参与演唱和舞蹈活动,用活泼欢快的情绪和准确的节奏表现民族音乐的韵律美,同时尝试运用打击乐器等为民族音乐伴奏,提升音乐表现能力。 创造:鼓励学生结合民族音乐元素进行音乐创作和舞蹈编排,如创作具有民族特色的歌曲或舞蹈作品,培养学生的想象力和创造力。 文化理解:通过学习民族乐器分类和民族音乐知识,引导学生理解不同民族的音乐风格和文化内涵,尊重多元文化,增强民族团结意识。

单元大概念 探索民族音乐之多彩,唱响不同文化之声。

学情分析 六年级学生对于民族音乐有一定的了解和兴趣,但可能对不同民族的音乐风格和文化内涵缺乏深入的认识。他们已具备一定的节奏感和演唱能力,能够积极参与音乐活动,但对于民族乐器的演奏和民族音乐的复杂节奏可能仍需加强练习。在学习月下踏歌单元时,教师应注重引导学生感受不同民族的音乐特点,通过演唱、舞蹈、打击乐器伴奏等活动,提升学生的音乐表现能力和对民族音乐的鉴赏兴趣。

单元教学目标 审美感知: 能够感受不同民族风格的音乐特点,体会其独特的韵律美。 通过欣赏民族音乐作品,形成对民族音乐旋律、节奏、音色等基本要素的感知能力。 艺术表现: 能够积极参与民族歌曲的演唱活动,准确表达歌曲的情感和风格。 尝试运用打击乐器等为民族音乐伴奏,增添音乐的节奏感和韵律感。 创意实践: 结合所学民族音乐元素,尝试改编或创作简单的民族歌曲。 在小组合作中,共同设计一场民族音乐主题的舞蹈表演。 文化理解: 了解不同民族的音乐文化和生活习俗,尊重多元文化。 通过学习民族乐器分类等知识,加深对民族音乐文化的认识和理解。

单元学习重难点 重点:感受不同民族风格的音乐特点,能够演唱民族歌曲并表现其风格和情感。 难点:理解并掌握民族音乐中的复杂节奏和旋律,深入认识不同民族的音乐文化和生活习俗。

单元课时安排 3

课题: 《转圆圈》《阿细跳水》

教学目标 审美感知:感受两首曲目中的节奏韵律与民族风情,体验不同民族文化的音乐魅力。 艺术表现:准确演唱或演奏曲目的旋律,掌握其节奏特点,表现曲目的民族特色。 创意实践:尝试为曲目加入民族乐器伴奏或创编简单的舞蹈动作,增强音乐的表现力和创意性。 文化理解:了解曲目背后的民族文化元素,如民族舞蹈、节庆活动等,认识音乐在文化传承中的作用。

教学重点 准确掌握两首曲目的节奏特点,并表现出其民族特色。

教学难点 在《阿细跳水》中感受并表现出民族风格的节奏韵律与音乐情绪。

教学准备 曲目乐谱及教材。 高品质的音乐播放设备。 相关的民族文化背景资料或图片,如民族服饰、舞蹈视频等。 民族乐器等教学辅助工具(如可能)。

课时安排 1

教学过程

一次备课 二次修改

学习任务一 聆听:《阿细跳月》 师:让我们一起走进音乐殿堂吧! 一、导入新课: 中国是个多民族的国家,而每个民族都有自己独具特色的风格与特点。接下来就请同学们仔细聆听音乐,说说下面音乐表现的是哪个民族?并说出每首音乐的风格特点。 播放《月光下的凤尾竹》:(委婉、柔美、抒情) 2、播放《青春舞曲》:(欢快、活跃、热情) 3、对两首音乐的风格特点进行对比。 4、播放《马铃儿响来玉鸟儿唱》这是一首彝族歌曲。是影片《阿诗玛》的插曲。说到彝族,同学们,有关彝族的知识又知道多少呢?(彝族知识、彝族节目(火把节)、彝族舞蹈(阿细跳月)(“跳月”是彝族阿细人的一种歌舞形式,因在月光下跳舞而得名。) ①、中国最著名的发射地西昌。 ②、彝族人的民居叫土掌房,彝族姑娘喜欢戴一种鸡冠式绣花帽。 5、大家和老师一起来练习几条节奏。接下来请大家跟着老师走进彝族的舞蹈《阿细跳月》。 二、新课教学: 出现课题《阿细跳月》 完整欣赏《阿细跳月》 3、听音乐片段,注意思考: ①同一主题旋律运用了不同的乐器演奏,那你能听出都有哪些乐器吗?(二胡、竹笛) ②听不同乐器演奏的主题部分。 4、聆听全曲,按顺序记录下乐器出现的顺序。 5、乐曲中为什么有这么多的变化?这么多的变化使你联想到什么? ①联想到不同的舞蹈场景、不同的舞姿、不同的年龄的人。 ②用不同的音色、力度、速度的变化对比,表现“跳月”时欢快、热烈的歌舞场面。 6、乐曲中为什么要用不同的乐器来演奏同一主题旋律,这些变化音色使你联想到了什么?除此变化之外,你还注意到哪些变化?(乐曲后部分渐快、渐强,将乐曲推至高潮)。 7、欣赏彝族舞蹈《阿细跳月》。 8、请学生根据《阿细跳月》的基本节奏和骨干音创作一首新的舞曲。 三、课堂总结: 音乐是人们认识民族文化的窗口,今天我们通过这节课走进彝族山寨,了解了不同的“跳月”形式,真心希望大家能喜欢“跳月”喜欢彝族音乐。 学习任务二:歌曲学唱《转圆圈》 一、导入新课: 1、师:上节课学习了歌曲《转圆圈》曲谱,一声部和二声部,今天的任务是把两声部配合起来,我想问大家,二声部的配合最重要的是什么? (生答:合作精神) 老师这里有一个小游戏让大家来参与,测试一下大家的合作程度,看看我们的合作能力强不强,一会儿能不能完成二声部配合的任务,大家有信心完成吗? 2、(生玩游戏:按顺序把小球从瓶口拉出来,看哪一个小组快) 游戏结束 师:有合作的诚意和要有合作的实力,下面我、我们来做一下演唱的准备。 3、练声曲: (1)呼吸的训练。 (2)“呜”的训练。 (3)跳音的练习。 二、二声部配合学习: 1、复习一声部: 师:虽然只使用三个音,创作的歌曲却很好听。这首歌曲还有另一个不同于一般歌曲的特点,我们唱唱曲谱回忆一下。 (生:主要使用了do、mi、sol三个音。) 师:2/4、3/4是音乐产生怎样的效果? (2/4、3/4拍频繁变化,舞蹈性强。) 过渡语:拍号、旋律音特色结合,形成了它特的民族风格—撒尼族歌曲的歌舞性。 2、听范唱: 师:再次听后,谈谈歌曲的情绪、环境,描绘了一幅怎样的图画? (宁静的夜晚,活泼、欢快的情绪。) 3、复习二声部: 师:(师及时纠正不足,使生建立正确的概念。) 4、情感处理: “境”的处理: ⑴师:这首歌曲在什么时间演唱,旋律线条是什么样子的?力度、情感、速度? ⑵应怎样演唱? (生:在夜晚唱。线条:应唱得很休闲、很舒展。力度-mp) 请大家唱一唱。(同时师纠正错误的发声方法。) 5、小组合作,分发乐器和打击乐 请学生组内分工作二声部的配合,通过口风琴和小打击乐来帮助掌握音高和节奏。 小组边唱边研究讨论。(师巡回指导) 6、分小组展示配合的效果。 7、集体的二声部配合,找一个领唱。 三、倾听范唱,比较自己和范唱的不同。 为歌曲编配小打击乐。 四、音乐知识与文化扩展: 阶段目标: 加强学生对合唱风格的了解,拓展视野;运用所学音乐知识进行实践;培养审美评价。 ①合唱有不同的版本,下面我们来感受一下,女生和男生分别来演唱一声会有怎样的效果。 ②女生一声部,男生二声部。 ③男生一声部,女生二声部。 ④听后有何感想?有哪些启发? ⑤如何突出"转圆圈"的"转"字? 五、小结: 我们学完了这首歌曲,大家来说说这节课的收获吧! (空 留到二次备课使用)

作业设计

请学生在课后聆听《转圆圈》和《阿细跳水》两首音乐作品,对比分析它们在节奏、旋律、音色等方面的异同,并结合自己的感受和理解,撰写一篇简短的音乐对比分析报告。

教学反思

本课时通过教授《转圆圈》和《阿细跳水》两首富有民族特色的音乐作品,旨在引导学生感受不同音乐风格的美感和文化内涵。在教学过程中,我发现学生对节奏和旋律的感知能力有所提高,但在深入理解音乐与文化关系方面仍需加强。未来教学中,我将更注重培养学生的文化理解能力,通过多样化的教学方法和手段,激发学生的学习兴趣,提升他们的音乐素养和审美能力。

课题: 《我抱着月光,月光抱着我》《火把节》

教学目标 审美感知:感受两首歌曲中的情感美与音乐旋律的和谐,体验歌曲中的意境与情感表达。 艺术表现:准确演唱歌曲的旋律,掌握歌曲的节奏、音准和音乐风格,表现歌曲的情感内涵。 创意实践:尝试改编歌曲的旋律或节奏,为歌曲创作新的伴奏或编排简单的舞蹈。 文化理解:了解歌曲背后的民族文化与节庆背景,如火把节的起源和意义,认识音乐在文化传承与节庆氛围营造中的作用。

教学重点 准确演唱两首歌曲的旋律,并体会其情感表达与音乐风格。

教学难点 在《我抱着月光,月光抱着我》中感受并表现出歌曲中的意境美与情感深度。

教学准备 歌曲乐谱及教材。 清晰的音乐播放设备。 相关的民族文化与节庆背景资料或图片,如火把节的庆祝场景等。 创作工具(如乐器、纸张等)。

课时安排 1

教学过程

一次备课 二次修改

学习任务一 聆听:《阿细跳月》 师:让我们一起走进音乐殿堂吧! 一、导入新课: 中国是个多民族的国家,而每个民族都有自己独具特色的风格与特点。接下来就请同学们仔细聆听音乐,说说下面音乐表现的是哪个民族?并说出每首音乐的风格特点。 播放《月光下的凤尾竹》:(委婉、柔美、抒情) 2、播放《青春舞曲》:(欢快、活跃、热情) 3、对两首音乐的风格特点进行对比。 4、播放《马铃儿响来玉鸟儿唱》这是一首彝族歌曲。是影片《阿诗玛》的插曲。说到彝族,同学们,有关彝族的知识又知道多少呢?(彝族知识、彝族节目(火把节)、彝族舞蹈(阿细跳月)(“跳月”是彝族阿细人的一种歌舞形式,因在月光下跳舞而得名。) ①、中国最著名的发射地西昌。 ②、彝族人的民居叫土掌房,彝族姑娘喜欢戴一种鸡冠式绣花帽。 5、大家和老师一起来练习几条节奏。接下来请大家跟着老师走进彝族的舞蹈《阿细跳月》。 二、新课教学: 出现课题《阿细跳月》 完整欣赏《阿细跳月》 3、听音乐片段,注意思考: ①同一主题旋律运用了不同的乐器演奏,那你能听出都有哪些乐器吗?(二胡、竹笛) ②听不同乐器演奏的主题部分。 4、聆听全曲,按顺序记录下乐器出现的顺序。 5、乐曲中为什么有这么多的变化?这么多的变化使你联想到什么? ①联想到不同的舞蹈场景、不同的舞姿、不同的年龄的人。 ②用不同的音色、力度、速度的变化对比,表现“跳月”时欢快、热烈的歌舞场面。 6、乐曲中为什么要用不同的乐器来演奏同一主题旋律,这些变化音色使你联想到了什么?除此变化之外,你还注意到哪些变化?(乐曲后部分渐快、渐强,将乐曲推至高潮)。 7、欣赏彝族舞蹈《阿细跳月》。 8、请学生根据《阿细跳月》的基本节奏和骨干音创作一首新的舞曲。 三、课堂总结: 音乐是人们认识民族文化的窗口,今天我们通过这节课走进彝族山寨,了解了不同的“跳月”形式,真心希望大家能喜欢“跳月”喜欢彝族音乐。 学习任务二:歌曲学唱《转圆圈》 一、导入新课: 1、师:上节课学习了歌曲《转圆圈》曲谱,一声部和二声部,今天的任务是把两声部配合起来,我想问大家,二声部的配合最重要的是什么? (生答:合作精神) 老师这里有一个小游戏让大家来参与,测试一下大家的合作程度,看看我们的合作能力强不强,一会儿能不能完成二声部配合的任务,大家有信心完成吗? 2、(生玩游戏:按顺序把小球从瓶口拉出来,看哪一个小组快) 游戏结束 师:有合作的诚意和要有合作的实力,下面我、我们来做一下演唱的准备。 3、练声曲: (1)呼吸的训练。 (2)“呜”的训练。 (3)跳音的练习。 二、二声部配合学习: 1、复习一声部: 师:虽然只使用三个音,创作的歌曲却很好听。这首歌曲还有另一个不同于一般歌曲的特点,我们唱唱曲谱回忆一下。 (生:主要使用了do、mi、sol三个音。) 师:2/4、3/4是音乐产生怎样的效果? (2/4、3/4拍频繁变化,舞蹈性强。) 过渡语:拍号、旋律音特色结合,形成了它特的民族风格—撒尼族歌曲的歌舞性。 2、听范唱: 师:再次听后,谈谈歌曲的情绪、环境,描绘了一幅怎样的图画? (宁静的夜晚,活泼、欢快的情绪。) 3、复习二声部: 师:(师及时纠正不足,使生建立正确的概念。) 4、情感处理: “境”的处理: ⑴师:这首歌曲在什么时间演唱,旋律线条是什么样子的?力度、情感、速度? ⑵应怎样演唱? (生:在夜晚唱。线条:应唱得很休闲、很舒展。力度-mp) 请大家唱一唱。(同时师纠正错误的发声方法。) 5、小组合作,分发乐器和打击乐 请学生组内分工作二声部的配合,通过口风琴和小打击乐来帮助掌握音高和节奏。 小组边唱边研究讨论。(师巡回指导) 6、分小组展示配合的效果。 7、集体的二声部配合,找一个领唱。 三、倾听范唱,比较自己和范唱的不同。 为歌曲编配小打击乐。 四、音乐知识与文化扩展: 阶段目标: 加强学生对合唱风格的了解,拓展视野;运用所学音乐知识进行实践;培养审美评价。 ①合唱有不同的版本,下面我们来感受一下,女生和男生分别来演唱一声会有怎样的效果。 ②女生一声部,男生二声部。 ③男生一声部,女生二声部。 ④听后有何感想?有哪些启发? ⑤如何突出"转圆圈"的"转"字? 五、小结: 我们学完了这首歌曲,大家来说说这节课的收获吧! (空 留到二次备课使用)

作业设计

请同学们回家后,与家人一起欣赏彝族的音乐和舞蹈视频,尝试模仿《阿细跳月》的基本舞步,并录制一段你们共舞的视频分享到班级群,感受彝族文化的魅力。

教学反思

本节课通过引导学生聆听《阿细跳月》和学唱《转圆圈》,旨在让学生感受彝族音乐的独特风格和合唱的魅力。在《阿细跳月》的欣赏中,学生通过辨别乐器、记录演奏顺序等活动,深入了解了乐曲的结构和特点。在学唱《转圆圈》时,通过练声、二声部配合等练习,培养了学生的合唱能力和音乐感受力。但教学中发现,部分学生在节奏感和音准方面还需加强训练,今后应更加注重基础技能的训练,以提升学生的整体音乐素养。

课题: 《我抱着月光,月光抱着我》《火把节》

教学目标 一、审美感知 学生能够聆听《我抱着月光,月光抱着我》与《火把节》两首音乐作品,感受其独特的音乐美感和情感表达。 二、艺术表现 学生能够尝试用轻柔、连贯的声音演唱《我抱着月光,月光抱着我》的主旋律,表现月光的柔和与宁静。 三、创意实践 鼓励学生结合《我抱着月光,月光抱着我》的音乐元素,创作一段与月光主题相关的舞蹈或表演,展现月光的神秘与浪漫。 四、文化理解 通过学习两首作品,学生能够了解不同文化背景下音乐如何描绘自然景象和节日氛围,加深对音乐与文化关系的理解。

教学重点 感受并表现两首音乐作品中的独特美感和情感表达,理解音乐与文化的关系。

教学难点 准确演唱《我抱着月光,月光抱着我》的主旋律并保持声音的轻柔与连贯;

教学准备 Ppt\钢琴

课时安排 1

教学过程

一次备课 二次修改

学习任务一:聆听《火把节》 一、导入新课 师:同学们,少数民族的节日非常多,其中火把节就是彝族人最著名的节日,关于火把节,还有一个传说呢。今天我们就到彝族朋友的火把节上去看一看。 欣赏“火把节的传说”动画。 二、介绍彝族的火把节 彝族的火把节盛名天下,从每年的农历6月24日起,连续三天三夜,彝族人民在宽广的草地上纵情歌舞、赛马、斗牛、射箭、摔跤,到了晚上,青年男子就点燃火把,穿行于田野山村之间,以驱除妖魔,保佑平安。密密的火把犹如一条长龙在山道、田间缓缓游动,场面十分壮观,与此同时,处处点燃篝火,男女老少围着篝火欢乐歌舞,直至深夜。 三、欣赏乐曲 1、初听乐曲《火把节》音频。 师:火把节真是盛大的节日,现在我们就来欣赏一首乐曲《火把节》。 提问:同学们能听出这首乐曲是用哪种乐器演奏的吗?音色有什么特点? 学生自由回答。 教师总结:阮的历史有近2000年了,有大、中、小之分,常用的是中阮和大阮,他们有四根弦,演奏时左手持琴,右手用拨子演奏。这首《火把节》是用中阮演奏的。中阮的音色柔和,表现力很强。 2、听辨乐段。 完整聆听乐曲《火把节》。 提问:请说出这首乐曲速度有什么变化?根据速度的变化可以分成几个乐段?学生聆听并回答。 师:这首乐曲的速度是慢-快-慢,根据速度的变化可以分成三个部分。 3、欣赏第一乐段 (1)初次聆听第一乐段。 提问:请用语言描述这一乐段表现出的情景。 (2)教师出示第一乐段谱例,学生演唱旋律。 (3)再次聆听第一乐段,学生小声跟音乐哼唱旋律。 4、欣赏第二乐段 (1)初次聆听第二乐段。 提问:请用语言描述这一乐段表现出的情景和第一乐段有什么不同,你是根据哪些音乐要素听出来的? 学生可能回答:速度不同、节奏不同、力度不同、演奏的方法不同等。 (2)教师出示第二乐段谱例,学生演唱旋律。 (3)先聆听第一乐段,再聆听第二乐段,感受第二乐段热烈、欢庆的情绪。 5、欣赏第三乐段 (1)初次聆听第三乐段。 提问:这个乐段和哪个乐段旋律基本相同?说出感受到的场景。 (2)再次聆听第三乐段,听完后为三个乐段加上速度和表情用语。 6、完整欣赏乐曲《火把节》。 教师要求:这首乐曲是ABA结构的三段体,认真聆听音乐,每听到A乐段出现,就小声哼唱旋律。 四、课堂小结 火把节是彝族人民最重要的传统节日,人们在晚上围着篝火祈求平安,唱歌跳舞,通宵达旦,最后,我们在一首歌曲《七月的火把节》中结束我们这节课的学习。 学习任务二 演唱《我抱着月光,月光抱着我》 一、组织教学: 师生问好! 新课教学: 1、初听歌曲《我抱着月光,月光抱着我》的范唱,引导学生谈谈这两首歌曲所表现的意境。 2、再听歌曲。 师:同学们,听完歌曲,你们能够找出歌曲中的反复记号吗? 生:(自由回答)。 师介绍反复记号。 复听歌曲。 聆听歌曲范唱。师分别拍出不同的节奏(四四、四三、四二) 第四次聆听范唱和老师一-起拍一拍节奏。感受变拍子。 说一说你最喜欢和最想唱得是哪一-句 唱--唱你喜欢的乐句吧! 教师伴奏,生完整演唱歌曲。(边唱边,对歌曲进行处理) 歌曲艺术编创 加入引子(啊,月亮,出来了!) 用速度、强弱的对比进行演唱。 启发学生加入合适的打击乐器。(帅准备不同的打击乐器) 在歌曲中抒发感情演唱的一句歌词处加入简单的步伐拍手动作。 5、多遍聆听,用听唱和视唱相结合的方法学唱歌曲。 5、师伴奏,生完整表演唱。 (启发学生从速度、力度和演唱形式上进行歌曲的处理。) 四、总结: 同学们,我们学完了歌曲《我抱着月光,月光抱着我》,大家来说说这节课的收获吧! (空 留到二次备课使用)

作业设计

请同学们回家后,尝试用自己的语言描述《火把节》中三个乐段所表现的场景和情感,并思考如何在演唱《我抱着月光,月光抱着我》时运用速度、力度的变化来表达歌曲中的意境和情感。

教学反思

本节课通过聆听《火把节》和演唱《我抱着月光,月光抱着我》,让学生感受了彝族火把节的节日氛围和月光下的宁静美景。在《火把节》的欣赏中,学生通过哼唱旋律、分析乐段,深入理解了乐曲的结构和情感。在演唱《我抱着月光,月光抱着我》时,学生通过艺术编创活动,体验了速度、力度等音乐要素在表达情感中的作用。但教学中发现,部分学生在节奏感和音准上还需加强训练,今后应注重基础技能的培养,以提升学生的整体演唱水平。

同课章节目录