2024人教版新教材高中历史选择性必修2同步练习--第四单元 村落、城镇与居住环境

文档属性

| 名称 | 2024人教版新教材高中历史选择性必修2同步练习--第四单元 村落、城镇与居住环境 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 77.1KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-02-22 17:51:48 | ||

图片预览

文档简介

2024人教版新教材高中历史选择性必修2

第四单元 村落、城镇与居住环境

(全卷满分100分,考试用时60分钟。)

一、选择题(本题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)

1.夏、商都城往往以宫城为中心,宫室组群沿中央轴线作对称布置,官舍、民居、作坊、道路等环绕其周围。凡是宫室建筑都建于地面土阶之上,而且没有当时一般民居的半穴居或穴居形式。这反映出当时( )

A.礼制观念影响城市建设

B.城市布局体现皇权至上

C.古代都城模式已经定型

D.经济发展水平极端低下

2.先秦时期,城市排水管道的形状是方形和五角形的。秦汉魏晋时期,圆形排水管道出现,管道接口处使用了一大一小套接接口技术,使接口处缝隙较小,此外,还在管道出口处设计了窨井,可定期清理泥沙等杂物。这些变化( )

A.得益于标准化生产技术的萌发

B.表明民众主导城市建设

C.使城市逐步成为科技文化中心

D.凝聚着劳动人民的智慧

3.西汉时期,全国1 500多座城被分为都城,郡、国(诸侯国),县、侯国(列侯的封地)、道(设置于少数民族地区的县级政区)、邑(皇后、公主等的封邑)三个等级。同时,每座城都筑有城墙,宫殿(或衙署)与城墙成为一座城市不可或缺的主体。这表明西汉时期的城市( )

A.政治功能突出 B.封国地位提升

C.政府职能完善 D.防御能力增强

4.据方志记载,宋代湖州所辖乌程县震泽乡的南林村,原本只是一个普通的乡村聚落,随着当地草市规模不断扩大、功能日渐完善而成长为经济市镇,“市井繁阜,商贾辐辏”,到南宋理宗淳祐年间,其获得官方认可升级为镇。南林升级为镇的主要原因是( )

A.政治时局的剧烈变迁 B.商品经济的持续发展

C.不抑兼并的土地政策 D.经济重心的不断南移

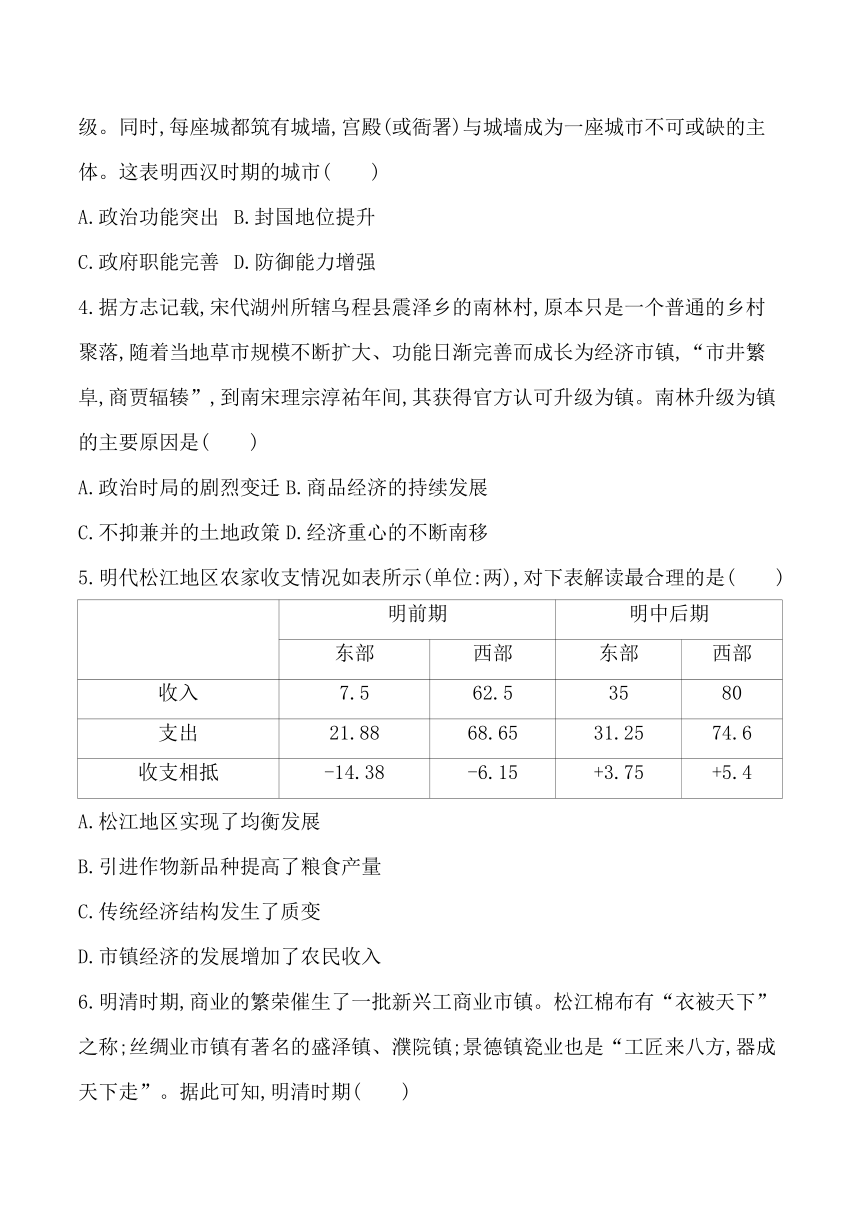

5.明代松江地区农家收支情况如表所示(单位:两),对下表解读最合理的是( )

明前期 明中后期

东部 西部 东部 西部

收入 7.5 62.5 35 80

支出 21.88 68.65 31.25 74.6

收支相抵 -14.38 -6.15 +3.75 +5.4

A.松江地区实现了均衡发展

B.引进作物新品种提高了粮食产量

C.传统经济结构发生了质变

D.市镇经济的发展增加了农民收入

6.明清时期,商业的繁荣催生了一批新兴工商业市镇。松江棉布有“衣被天下”之称;丝绸业市镇有著名的盛泽镇、濮院镇;景德镇瓷业也是“工匠来八方,器成天下走”。据此可知,明清时期( )

A.草市开始成为地方商业中心

B.区域生产的专业化明显

C.手工业的经济主导地位日趋显现

D.市镇的规模不断扩大

7.1930年,上海《民国日报》刊登文章称,“年年大批的毕业学生自乡村跑进都会,不见一个返到乡间……都会的漩涡卷去了乡村的干柱,剩下的只有老弱和稚幼……乡村衰败了,没有一些生气”。产生这一现象的主要原因是( )

A.新文化运动的推动

B.经济大危机的影响

C.新教育推行的影响

D.工业化浪潮的冲击

8.1961年,中共中央在北京举行工作会议,陈云在发言中强调,“……面前摆着两条路要我们选择:一个是继续挖农民的口粮;一个是城市人口下乡。两条路必须选一条,没有什么别的路可走。我认为只能走压缩城市人口这条路”。“走压缩城市人口这条路”的主要目的是( )

A.扩大人民公社化运动 B.改善城市居民生活

C.缓解国家的经济困难 D.推动经济体制改革

9.雅典卫城位于雅典城邦西南部的高岗之上,因地制宜,一分为二,分成了内外部分。“内”的部分用爱奥尼克式建筑风格彰显神庙的端庄典雅和高贵,“外”的部分用多立克式建筑风格彰显建筑群的刚劲健美。各式各类的神庙因山的体态错落有致,主次分明,每一处神庙都有一个最完美的角度来展现建筑的美感。雅典卫城的建筑体态从本质上( )

A.体现了雅典高超的建筑水平

B.反映了雅典丰富的文化内涵

C.说明“神”仍具有至高权威

D.反映了雅典的宗教信仰自由

10.恩格斯曾在评论伦敦时指出,“这样的城市是一个非常特别的东西。这种大规模的集中,250万人这样聚集在一个地方:使这250万人的力量增加了100倍”。据此可以判断英国工业革命后( )

A.城市化推动英国工业化的进程

B.人口增加,社会生产发展迅速

C.经济实力增强,推动城市化发展

D.无产阶级壮大,议会改革发生

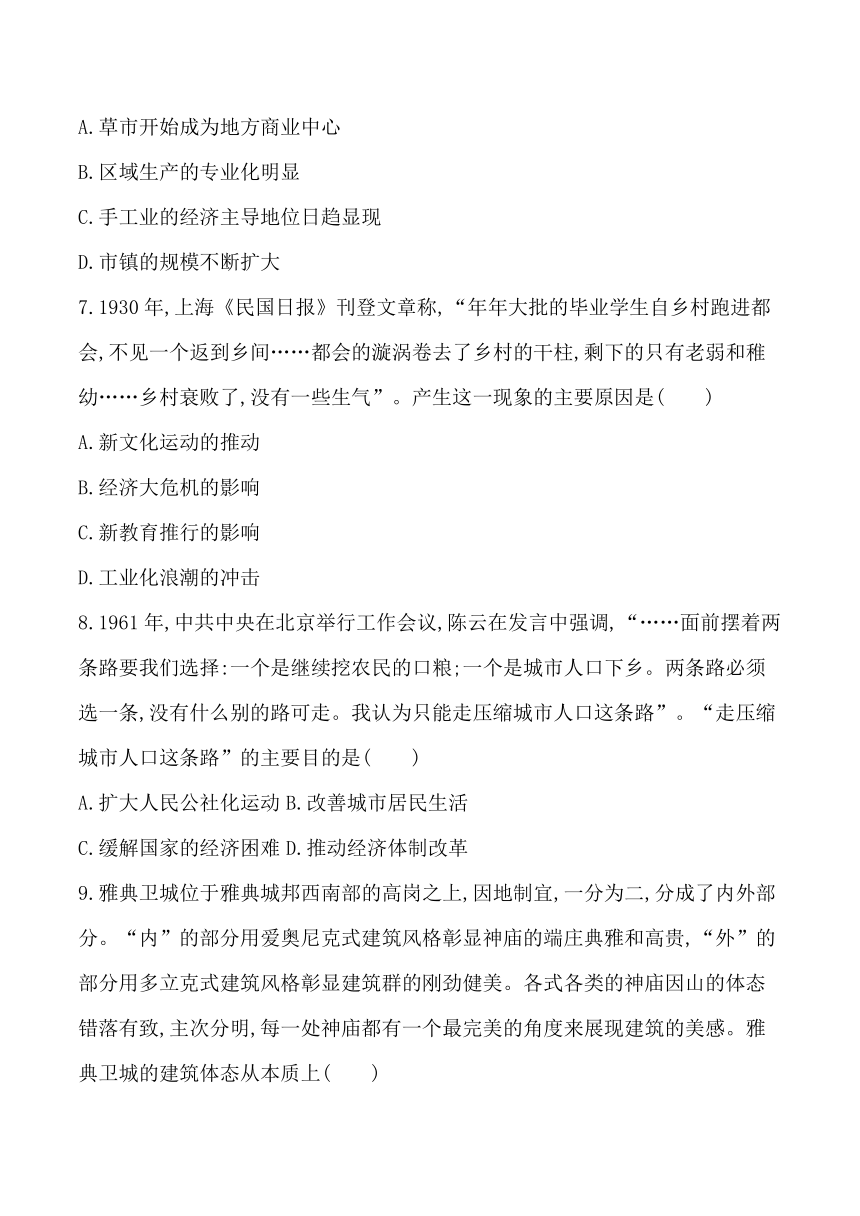

11.据学者研究,英国早期城市化的基本情况如表所示,由此可知,这一时期的城市化( )

年份 全国总人口 (万人) 城市总人口 (万人) 城市人口 所占比例

1520 238.1 12.5 5.25%

1600 406.1 33.5(伦敦20) 8.25%(伦敦5%)

A.未摆脱政治中心优先发展的藩篱

B.受制于城市人口的缓慢增长

C.政治中心严重制约其他地区发展

D.催生了自由主义的经济思想

12.“失地农民、无业游民(进入城市后)并没有完全依照当局、资本所设计的路径(成为雇佣工人)发展,城市的社会矛盾由此尖锐起来,动荡日益加剧,1789年法国大革命正是在经济裂变与社会矛盾加剧这一基础上发生的。”上述材料的作者所要表达的意思是( )

A.城市化违背了社会发展规律

B.城市化是引起法国大革命的主要原因

C.法国城市化的进程开始过早

D.对城市化处理不当,会加剧社会矛盾

13.近代早期,英国足球运动备受青睐,但规则尚未健全,比赛充满血腥和暴力。19世纪中期经过法律规范,足球运动逐渐变成了文明、理性的休闲运动:参赛规则和比赛人数确定,比赛场馆逐渐向现代方向发展。出现这一变化的主要原因是( )

A.足球运动商业化 B.通过立法规范体育运动

C.英国社会转型的影响 D.体育运动文明化、理性化

14.1873年纽约在市中心建成中央公园。中央公园的景观虽然都是人工建造的,但与自然环境巧妙地融合在一起。田园牧歌式的草地、风景如画的灌木丛、高低起伏的小山丘和平静的湖面,使人们在嘈杂的城市生活中拥有了一处惬意的休闲之所。这表明( )

A.城市病得到了有效治愈 B.城市公园运动蓬勃兴起

C.房地产事业遇到了阻碍 D.城市公共空间得到拓展

15.19世纪后期,70%~90%的欧洲城市里的人都感染过肺结核,又因为饮用水的污染,使霍乱、伤寒、天花盛行。尽管1876年英国政府颁布了《河流污染防治法》,1913年又颁布了《煤烟防治法》,但在1952年12月,一场史无前例的毒雾还是夺走了超过12 000人的生命。这一描述在客观上反映了( )

A.欧洲发达国家的医疗水平已经下降

B.工业文明下粗放型的生产经营方式

C.英国城市化过程中的法制仍需完善

D.工业革命与城市化导致环境被破坏

二、非选择题(本题共4大题,共55分。)

16.(18分)与发达国家相比,中国的城市化起步晚,水平低,发展速度慢。阅读材料,完成下列要求。

材料一 在现代工业兴起之前,作为“生存于农村经济上面”的市镇,其全部活力来自周围的农村经济。然而,正是在江南农业高度发展的基础上,这些市镇作为新型的工商业据点,散布在广袤的乡村地区。各式工匠的手工业生产与商业贸易一道,构成了此类市镇经济的主要成分;市镇周围的农业生产和手工业生产,是市镇赖以生长的土壤;交汇于市镇的水陆交通,则是为市镇输送养料的孔道。

——摘编自《中国近世农村经济制度史论》

材料二 中国城市告别传统城市形态走向近代是从19世纪40年代开始的。中国的城市近代化发轫于西方资本主义的侵入,一批有别于传统封建市镇的近代城市首先在通商口岸崛起……这些通商城市以贸易为中介,并通过强行建立租界等手段,将西方资本主义社会新的技术、城市建设与管理、文化样式及价值观念移植嫁接到传统城市之中,从而使这些城市走出乡村社会及文化的包围而开始了艰难的近代之旅。

——摘编自涂文学《中国近代城市化与

城市近代化论略》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出江南市镇兴起的条件。(9分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析中国近代城市化的成因。(9分)

17.(11分)阅读材料,回答问题。

材料 中世纪教会统治时代,人们认为夜里魔鬼出没,异端活跃,它们都是上帝的敌人。每当夜幕降临,城门关闭后,宵禁和治安巡夜就开始了。此时,街上空空荡荡,室内停工歇业。

15世纪初,欧洲一些城市要求临街住户在一些指定的夜晚挂出灯具,目的是改善治安条件。

17世纪,夜生活开始出现,但大多数市民还没有介入夜生活,普通商店仍然是蜡烛一亮就关门。到18世纪初,一些曾属贵族圈子的娱乐活动开始扩及民间。例如化妆舞会,普通民众只要买一张票就可参加,舞场上点起的蜡烛多达500支,舞会一直持续到半夜。

18世纪中后期到19世纪上半期,剧院、俱乐部、赌场、酒馆成为欧洲人夜生活的主要场所。灯光的使用已超越了实用照明的范围,成了一种炫耀和吸引眼球的手段,强烈地刺激了人们的购买欲。与此同时,夜晚劳动的行业比比皆是,劳动时间向夜晚不断延伸,夜班工作制形成。

19世纪90年代,英法等国相继实行8小时工作制,采用两班制或三班制劳动。三班工作制把整个夜晚都纳入劳动时间,夜间劳动从此成了劳动制度的组成部分,夜以继日终于成为现实。

20世纪下半叶以来,夜班劳作没有减少,电讯、交通、能源供应、新闻媒体、医疗健康,以及一些商店和休闲场所,都提供24小时服务,更多的劳动者在夜间忙碌。

——摘编自俞金尧《资本扩张与近代欧洲的黑夜史》

结合所学知识,围绕“欧洲黑夜史”,拟定一个主题,并加以说明。(要求:主题明确,表述成文,史论结合,逻辑清晰)

18.(14分)阅读材料,回答下列问题。

材料一 19世纪六七十年代,美国政局逐步稳定,城市人口占比20%左右。1890年以后,工业化加速发展,城市人口比例逐步攀升。随着交通的进步,美国大城市的交通更加便利。在接下来的20年里,生活在城市地区的美国人增加到5 000万。在1920年,生活在城市地区的美国人的总数超过了生活在农村地区的人。

——摘编自李超《城市化:经验回顾与路径启示》

材料二 《2012中国新型城市化报告》指出新中国的城市化发展历程迄今大致包括1949—1957年城市化起步发展、1958—1965年城市化曲折发展、1966—1978年城市化停滞发展、1979—1984年城市化恢复发展、1985—1991年城市化稳步发展、1992年至今城市化快速发展6个阶段。

(1)根据材料一,结合所学,概括美国城市化发展的历史原因。(6分)

(2)根据材料二,选取一个阶段,结合所学,分析中国城市化的历史条件及其影响。(8分)

19.(12分)观察《美国1890—1978年房价走势图》,回答相关问题。

材料

任意选择图中两个时期,指出各自房价涨跌趋势,并结合所学知识分析影响经济发展形势的因素。(要求:史论结合,条理清晰)

答案与解析

第四单元 村落、城镇与居住环境

1.A 2.D 3.A 4.B 5.D 6.B

7.D 8.C 9.B 10.A 11.A 12.D

13.C 14.D 15.C

1.A 从材料可以看出,夏、商都城的建筑布局往往以宫城为中心,而且“凡是宫室建筑都建于地面土阶之上”,这体现出王的地位明显上升,反映了早期国家形态中的等级观念和思想意识,故A项正确。秦始皇建立了皇帝制度,故B项错误。材料反映的是中国早期的王宫城市建筑,并不能表明古代都城模式已经定型,故C项错误。材料反映的是当时都城的工程建筑的特点,反映不出当时的经济发展水平,D项错误。

2.D 根据材料可知,随着社会的发展,城市排水系统的建设更加完善,设计更加合理,这些都是劳动人民智慧的结晶,D正确。

3.A 据材料可知,西汉城市按行政职能划分等级,逐级管辖,“宫殿(或衙署)与城墙成为一座城市不可或缺的主体”,这突出体现了城市的政治功能,故选A项。

4.B 据材料并结合所学可知,宋代时期,草市大量出现,南林因草市辐射区域人口众多,拥有相对优越便捷的交通条件,在商品经济持续发展的推动下成长为市镇,B正确;政治时局变迁不利于市镇的发展,排除A;材料与不抑兼并的土地政策无关,排除C;南宋时期经济重心南移已经完成,排除D。

5.D 据材料可知,到明中后期,农民收入提高,且出现盈余,结合所学可知随着商品经济发展,农产品商品化程度提高,松江地区市镇经济发展增加了农民收入,故选D项。

6.B 材料中的“棉布”“丝绸业”“瓷业”等信息反映了明清时期新兴工商业市镇专业化明显,故选B项;A项与史实不符,故排除;明清时期农业占经济主导地位,故排除C项;材料反映了市镇的专业分工,没有反映市镇的规模,故排除D项。

7.D 据材料可知,近代中国乡村衰败的原因是青壮劳动力流入城市,这是工业化发展造成的,故选D项;新文化运动与劳动力的流动没有直接关系,排除A项;经济大危机会破坏城市经济,无法吸引农村人口流入城市,排除B项;民国时期的“新教育”包括乡村教育,有助于乡村的发展,排除C项。

8.C 据材料“1961年”可知,当时我国刚经历过1959—1961年间的经济困难时期,所以为了解决经济困难,只有想办法压缩非农业生产者的人数,因此陈云提出“走压缩城市人口这条路”,故C项符合题意。A项是方法,不是目的,排除。“改善城市居民生活”的表述不符合材料主旨,排除B项。经济体制改革是在1978年后发生的,排除D项。

9.B 据材料可知,雅典卫城存在多种建筑风格,反映了雅典丰富的文化内涵,故选B;材料主旨是雅典卫城建筑的艺术风格凸显文化底蕴,而非体现雅典的建筑水平,排除A;材料并未体现雅典卫城的神庙位置的特殊性,不能体现神的权威,排除C;雅典卫城中的神庙样式各异,但雅典并非多种宗教并存,排除D。

10.A 由材料“这样的城市是一个非常特别的东西……使这250万人的力量增加了100倍”可知,英国的城市化带来了巨大的聚集效应,推动了英国工业化的进程,故选A项;材料中的“250万人”中的部分人口是从其他地方聚集过来的,这数字背后不一定代表人口增加,排除B项;材料评述的是城市化的作用,而C项强调的是城市化发展的原因,排除;材料中的“250万人”不一定代表无产阶级壮大,排除D项。

11.A 据表格信息可知,在城市总人口和城市人口所占比重方面,伦敦在所有城市中居绝对优势,由其政治中心的地位可知,此时英国城市化尚未摆脱政治中心优先发展的藩篱,故选A项;从1520年到1600年,英国城市总人口增长较快,排除B项;材料未涉及政治中心与其他地区发展的关系,排除C项;18世纪60年代开始的工业革命催生了自由主义的经济思想,排除D项。

12.D 据材料可知,法国当局和资本为城市化设计的路径并未实现,引起了社会的动荡,故选D项;城市化是经济发展的结果,符合社会发展规律,排除A项;法国大革命爆发的主要原因是法国专制制度阻碍了资本主义发展,排除B项;材料未涉及各国城市化的比较,排除C项。

13.C 据材料中的时间可知,随着工业革命的进行,经济发展推动社会文明程度提高,促进了社会转型,足球运动也由野蛮转向文明,故选C项;材料未涉及足球商业化,排除A项;立法规范不是促进足球运动文明发展的主要原因,排除B项;体育运动文明化、理性化是材料的现象,并非原因,排除D项。

14.D 中央公园的建立改善了城市的环境,使城市公共空间得到拓展,故D项正确;建成中央公园有利于缓解城市病,“有效治愈”的说法夸大,故排除A项;仅由中央公园的建立不能说明城市公园运动蓬勃兴起,故排除B项;C项在材料中无法体现,排除。

15.C 根据材料并结合所学可知,虽然英国针对城市环境污染制定了一系列法律,但是1952年还是发生了伦敦毒雾事件,这在客观上反映了英国城市化过程中的法制仍需完善,故C项正确。

16.答案 (1)①江南农业的发展;②农产品商品化程度提高;③手工业和商业的繁荣;④江南水陆交通便利(地理位置优越)。(每点3分,任答三点即可)

(2)①列强侵略下工业文明对中国的冲击;②通商口岸的开放;③近代工业兴起,洋务运动和民族资本主义的推动;④自然经济的解体和商品经济的活跃。(每点3分,任答三点即可)

17.答案 示例一

主题:工业化推动了欧洲黑夜史的发展。(1分)

说明:工业时代之前,欧洲以自然经济为基础,对夜晚劳作的要求很低,因此夜晚巷空人歇;18世纪中后期以来,随着工业化的进展,各类服务、娱乐场所和设施不断出现,吸引着人们逐渐融入和享受夜生活;资本家为满足市场需求和追求利润,需要将生产时间向夜晚延伸,夜班工作制形成;科技的进步,灯具等科技成果的应用,为人们享受夜生活创造了条件。总之,伴随着工业化的开始与发展,黑夜史的发展既是社会生产生活的需要,也是工业化、城市化不断发展的表现。同时,工业化也为夜生活的发展提供了技术上的支持。(10分)

示例二

主题:思想解放推动了欧洲人对黑夜态度的转变。(1分)

说明:欧洲中世纪,教会不断强化思想控制,人们认为黑夜是危险的,对黑夜感到恐惧;15世纪以来,随着文艺复兴、启蒙运动的发展,人文精神传播,人们思想得到解放;随着新航路的开辟和近代科技的发展,人们勇于冒险探索的意识增强,减少了对黑夜的恐惧;18世纪中后期以来,随着工业化和城市化的发展,人们的生活观念发生很大改变,这彻底转变了人们对黑夜的认识。总之,由于思想的不断解放,欧洲人由恐惧黑夜到逐渐融入、享受夜生活。(10分)

(其他主题示例:欧洲黑夜史的发展折射出欧洲的时代变迁;欧洲黑夜史是一部欧洲科技发展史;欧洲黑夜史是一部欧洲经济发展史;欧洲黑夜史是一部社会生活变迁史;夜生活是近代欧洲城市化的伴生物;等。)

18.答案 (1)①政局稳定;②第二次工业革命的推动;③交通事业的进步;④经济的持续发展。(每点2分,任答三点即可)

(2)示例一

1949—1957年城市化起步发展。(2分)

历史条件:中共七届二中全会的召开,党的工作重心从农村转移到城市;新中国成立,经济恢复,社会稳定;“一五”计划、三大改造促进城市化发展。(3分)

影响:巩固了新生政权;促进了社会主义工业化;改善了人们的生活水平。(3分)

示例二

1979—1984年城市化恢复发展。(2分)

历史条件:中共十一届三中全会作出把全党工作着重点转移到社会主义现代化建设上来、实行改革开放的历史性决策;完成拨乱反正;改革开放的推进。(3分)

影响:促进城市经济发展;有利于社会稳定;改善了人们生活水平。(3分)

(答案包含三个部分:所选时段、历史条件、历史影响;所选时段2分,历史条件3分,历史影响3分,言之成理即可)

19.答案 示例

趋势:1890年至1898年美国的房价呈现上升趋势。(2分)

因素:这一时期美国处于第二次工业革命时期,经济发展推动其城镇化进程加快。(4分)

趋势:1914年至1922年美国的房价呈现下降趋势。(2分)

因素:这一时期处于一战及战后初期,美国经济受战争影响,民众对住房的需求量减少。(4分)

第四单元 村落、城镇与居住环境

(全卷满分100分,考试用时60分钟。)

一、选择题(本题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)

1.夏、商都城往往以宫城为中心,宫室组群沿中央轴线作对称布置,官舍、民居、作坊、道路等环绕其周围。凡是宫室建筑都建于地面土阶之上,而且没有当时一般民居的半穴居或穴居形式。这反映出当时( )

A.礼制观念影响城市建设

B.城市布局体现皇权至上

C.古代都城模式已经定型

D.经济发展水平极端低下

2.先秦时期,城市排水管道的形状是方形和五角形的。秦汉魏晋时期,圆形排水管道出现,管道接口处使用了一大一小套接接口技术,使接口处缝隙较小,此外,还在管道出口处设计了窨井,可定期清理泥沙等杂物。这些变化( )

A.得益于标准化生产技术的萌发

B.表明民众主导城市建设

C.使城市逐步成为科技文化中心

D.凝聚着劳动人民的智慧

3.西汉时期,全国1 500多座城被分为都城,郡、国(诸侯国),县、侯国(列侯的封地)、道(设置于少数民族地区的县级政区)、邑(皇后、公主等的封邑)三个等级。同时,每座城都筑有城墙,宫殿(或衙署)与城墙成为一座城市不可或缺的主体。这表明西汉时期的城市( )

A.政治功能突出 B.封国地位提升

C.政府职能完善 D.防御能力增强

4.据方志记载,宋代湖州所辖乌程县震泽乡的南林村,原本只是一个普通的乡村聚落,随着当地草市规模不断扩大、功能日渐完善而成长为经济市镇,“市井繁阜,商贾辐辏”,到南宋理宗淳祐年间,其获得官方认可升级为镇。南林升级为镇的主要原因是( )

A.政治时局的剧烈变迁 B.商品经济的持续发展

C.不抑兼并的土地政策 D.经济重心的不断南移

5.明代松江地区农家收支情况如表所示(单位:两),对下表解读最合理的是( )

明前期 明中后期

东部 西部 东部 西部

收入 7.5 62.5 35 80

支出 21.88 68.65 31.25 74.6

收支相抵 -14.38 -6.15 +3.75 +5.4

A.松江地区实现了均衡发展

B.引进作物新品种提高了粮食产量

C.传统经济结构发生了质变

D.市镇经济的发展增加了农民收入

6.明清时期,商业的繁荣催生了一批新兴工商业市镇。松江棉布有“衣被天下”之称;丝绸业市镇有著名的盛泽镇、濮院镇;景德镇瓷业也是“工匠来八方,器成天下走”。据此可知,明清时期( )

A.草市开始成为地方商业中心

B.区域生产的专业化明显

C.手工业的经济主导地位日趋显现

D.市镇的规模不断扩大

7.1930年,上海《民国日报》刊登文章称,“年年大批的毕业学生自乡村跑进都会,不见一个返到乡间……都会的漩涡卷去了乡村的干柱,剩下的只有老弱和稚幼……乡村衰败了,没有一些生气”。产生这一现象的主要原因是( )

A.新文化运动的推动

B.经济大危机的影响

C.新教育推行的影响

D.工业化浪潮的冲击

8.1961年,中共中央在北京举行工作会议,陈云在发言中强调,“……面前摆着两条路要我们选择:一个是继续挖农民的口粮;一个是城市人口下乡。两条路必须选一条,没有什么别的路可走。我认为只能走压缩城市人口这条路”。“走压缩城市人口这条路”的主要目的是( )

A.扩大人民公社化运动 B.改善城市居民生活

C.缓解国家的经济困难 D.推动经济体制改革

9.雅典卫城位于雅典城邦西南部的高岗之上,因地制宜,一分为二,分成了内外部分。“内”的部分用爱奥尼克式建筑风格彰显神庙的端庄典雅和高贵,“外”的部分用多立克式建筑风格彰显建筑群的刚劲健美。各式各类的神庙因山的体态错落有致,主次分明,每一处神庙都有一个最完美的角度来展现建筑的美感。雅典卫城的建筑体态从本质上( )

A.体现了雅典高超的建筑水平

B.反映了雅典丰富的文化内涵

C.说明“神”仍具有至高权威

D.反映了雅典的宗教信仰自由

10.恩格斯曾在评论伦敦时指出,“这样的城市是一个非常特别的东西。这种大规模的集中,250万人这样聚集在一个地方:使这250万人的力量增加了100倍”。据此可以判断英国工业革命后( )

A.城市化推动英国工业化的进程

B.人口增加,社会生产发展迅速

C.经济实力增强,推动城市化发展

D.无产阶级壮大,议会改革发生

11.据学者研究,英国早期城市化的基本情况如表所示,由此可知,这一时期的城市化( )

年份 全国总人口 (万人) 城市总人口 (万人) 城市人口 所占比例

1520 238.1 12.5 5.25%

1600 406.1 33.5(伦敦20) 8.25%(伦敦5%)

A.未摆脱政治中心优先发展的藩篱

B.受制于城市人口的缓慢增长

C.政治中心严重制约其他地区发展

D.催生了自由主义的经济思想

12.“失地农民、无业游民(进入城市后)并没有完全依照当局、资本所设计的路径(成为雇佣工人)发展,城市的社会矛盾由此尖锐起来,动荡日益加剧,1789年法国大革命正是在经济裂变与社会矛盾加剧这一基础上发生的。”上述材料的作者所要表达的意思是( )

A.城市化违背了社会发展规律

B.城市化是引起法国大革命的主要原因

C.法国城市化的进程开始过早

D.对城市化处理不当,会加剧社会矛盾

13.近代早期,英国足球运动备受青睐,但规则尚未健全,比赛充满血腥和暴力。19世纪中期经过法律规范,足球运动逐渐变成了文明、理性的休闲运动:参赛规则和比赛人数确定,比赛场馆逐渐向现代方向发展。出现这一变化的主要原因是( )

A.足球运动商业化 B.通过立法规范体育运动

C.英国社会转型的影响 D.体育运动文明化、理性化

14.1873年纽约在市中心建成中央公园。中央公园的景观虽然都是人工建造的,但与自然环境巧妙地融合在一起。田园牧歌式的草地、风景如画的灌木丛、高低起伏的小山丘和平静的湖面,使人们在嘈杂的城市生活中拥有了一处惬意的休闲之所。这表明( )

A.城市病得到了有效治愈 B.城市公园运动蓬勃兴起

C.房地产事业遇到了阻碍 D.城市公共空间得到拓展

15.19世纪后期,70%~90%的欧洲城市里的人都感染过肺结核,又因为饮用水的污染,使霍乱、伤寒、天花盛行。尽管1876年英国政府颁布了《河流污染防治法》,1913年又颁布了《煤烟防治法》,但在1952年12月,一场史无前例的毒雾还是夺走了超过12 000人的生命。这一描述在客观上反映了( )

A.欧洲发达国家的医疗水平已经下降

B.工业文明下粗放型的生产经营方式

C.英国城市化过程中的法制仍需完善

D.工业革命与城市化导致环境被破坏

二、非选择题(本题共4大题,共55分。)

16.(18分)与发达国家相比,中国的城市化起步晚,水平低,发展速度慢。阅读材料,完成下列要求。

材料一 在现代工业兴起之前,作为“生存于农村经济上面”的市镇,其全部活力来自周围的农村经济。然而,正是在江南农业高度发展的基础上,这些市镇作为新型的工商业据点,散布在广袤的乡村地区。各式工匠的手工业生产与商业贸易一道,构成了此类市镇经济的主要成分;市镇周围的农业生产和手工业生产,是市镇赖以生长的土壤;交汇于市镇的水陆交通,则是为市镇输送养料的孔道。

——摘编自《中国近世农村经济制度史论》

材料二 中国城市告别传统城市形态走向近代是从19世纪40年代开始的。中国的城市近代化发轫于西方资本主义的侵入,一批有别于传统封建市镇的近代城市首先在通商口岸崛起……这些通商城市以贸易为中介,并通过强行建立租界等手段,将西方资本主义社会新的技术、城市建设与管理、文化样式及价值观念移植嫁接到传统城市之中,从而使这些城市走出乡村社会及文化的包围而开始了艰难的近代之旅。

——摘编自涂文学《中国近代城市化与

城市近代化论略》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出江南市镇兴起的条件。(9分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析中国近代城市化的成因。(9分)

17.(11分)阅读材料,回答问题。

材料 中世纪教会统治时代,人们认为夜里魔鬼出没,异端活跃,它们都是上帝的敌人。每当夜幕降临,城门关闭后,宵禁和治安巡夜就开始了。此时,街上空空荡荡,室内停工歇业。

15世纪初,欧洲一些城市要求临街住户在一些指定的夜晚挂出灯具,目的是改善治安条件。

17世纪,夜生活开始出现,但大多数市民还没有介入夜生活,普通商店仍然是蜡烛一亮就关门。到18世纪初,一些曾属贵族圈子的娱乐活动开始扩及民间。例如化妆舞会,普通民众只要买一张票就可参加,舞场上点起的蜡烛多达500支,舞会一直持续到半夜。

18世纪中后期到19世纪上半期,剧院、俱乐部、赌场、酒馆成为欧洲人夜生活的主要场所。灯光的使用已超越了实用照明的范围,成了一种炫耀和吸引眼球的手段,强烈地刺激了人们的购买欲。与此同时,夜晚劳动的行业比比皆是,劳动时间向夜晚不断延伸,夜班工作制形成。

19世纪90年代,英法等国相继实行8小时工作制,采用两班制或三班制劳动。三班工作制把整个夜晚都纳入劳动时间,夜间劳动从此成了劳动制度的组成部分,夜以继日终于成为现实。

20世纪下半叶以来,夜班劳作没有减少,电讯、交通、能源供应、新闻媒体、医疗健康,以及一些商店和休闲场所,都提供24小时服务,更多的劳动者在夜间忙碌。

——摘编自俞金尧《资本扩张与近代欧洲的黑夜史》

结合所学知识,围绕“欧洲黑夜史”,拟定一个主题,并加以说明。(要求:主题明确,表述成文,史论结合,逻辑清晰)

18.(14分)阅读材料,回答下列问题。

材料一 19世纪六七十年代,美国政局逐步稳定,城市人口占比20%左右。1890年以后,工业化加速发展,城市人口比例逐步攀升。随着交通的进步,美国大城市的交通更加便利。在接下来的20年里,生活在城市地区的美国人增加到5 000万。在1920年,生活在城市地区的美国人的总数超过了生活在农村地区的人。

——摘编自李超《城市化:经验回顾与路径启示》

材料二 《2012中国新型城市化报告》指出新中国的城市化发展历程迄今大致包括1949—1957年城市化起步发展、1958—1965年城市化曲折发展、1966—1978年城市化停滞发展、1979—1984年城市化恢复发展、1985—1991年城市化稳步发展、1992年至今城市化快速发展6个阶段。

(1)根据材料一,结合所学,概括美国城市化发展的历史原因。(6分)

(2)根据材料二,选取一个阶段,结合所学,分析中国城市化的历史条件及其影响。(8分)

19.(12分)观察《美国1890—1978年房价走势图》,回答相关问题。

材料

任意选择图中两个时期,指出各自房价涨跌趋势,并结合所学知识分析影响经济发展形势的因素。(要求:史论结合,条理清晰)

答案与解析

第四单元 村落、城镇与居住环境

1.A 2.D 3.A 4.B 5.D 6.B

7.D 8.C 9.B 10.A 11.A 12.D

13.C 14.D 15.C

1.A 从材料可以看出,夏、商都城的建筑布局往往以宫城为中心,而且“凡是宫室建筑都建于地面土阶之上”,这体现出王的地位明显上升,反映了早期国家形态中的等级观念和思想意识,故A项正确。秦始皇建立了皇帝制度,故B项错误。材料反映的是中国早期的王宫城市建筑,并不能表明古代都城模式已经定型,故C项错误。材料反映的是当时都城的工程建筑的特点,反映不出当时的经济发展水平,D项错误。

2.D 根据材料可知,随着社会的发展,城市排水系统的建设更加完善,设计更加合理,这些都是劳动人民智慧的结晶,D正确。

3.A 据材料可知,西汉城市按行政职能划分等级,逐级管辖,“宫殿(或衙署)与城墙成为一座城市不可或缺的主体”,这突出体现了城市的政治功能,故选A项。

4.B 据材料并结合所学可知,宋代时期,草市大量出现,南林因草市辐射区域人口众多,拥有相对优越便捷的交通条件,在商品经济持续发展的推动下成长为市镇,B正确;政治时局变迁不利于市镇的发展,排除A;材料与不抑兼并的土地政策无关,排除C;南宋时期经济重心南移已经完成,排除D。

5.D 据材料可知,到明中后期,农民收入提高,且出现盈余,结合所学可知随着商品经济发展,农产品商品化程度提高,松江地区市镇经济发展增加了农民收入,故选D项。

6.B 材料中的“棉布”“丝绸业”“瓷业”等信息反映了明清时期新兴工商业市镇专业化明显,故选B项;A项与史实不符,故排除;明清时期农业占经济主导地位,故排除C项;材料反映了市镇的专业分工,没有反映市镇的规模,故排除D项。

7.D 据材料可知,近代中国乡村衰败的原因是青壮劳动力流入城市,这是工业化发展造成的,故选D项;新文化运动与劳动力的流动没有直接关系,排除A项;经济大危机会破坏城市经济,无法吸引农村人口流入城市,排除B项;民国时期的“新教育”包括乡村教育,有助于乡村的发展,排除C项。

8.C 据材料“1961年”可知,当时我国刚经历过1959—1961年间的经济困难时期,所以为了解决经济困难,只有想办法压缩非农业生产者的人数,因此陈云提出“走压缩城市人口这条路”,故C项符合题意。A项是方法,不是目的,排除。“改善城市居民生活”的表述不符合材料主旨,排除B项。经济体制改革是在1978年后发生的,排除D项。

9.B 据材料可知,雅典卫城存在多种建筑风格,反映了雅典丰富的文化内涵,故选B;材料主旨是雅典卫城建筑的艺术风格凸显文化底蕴,而非体现雅典的建筑水平,排除A;材料并未体现雅典卫城的神庙位置的特殊性,不能体现神的权威,排除C;雅典卫城中的神庙样式各异,但雅典并非多种宗教并存,排除D。

10.A 由材料“这样的城市是一个非常特别的东西……使这250万人的力量增加了100倍”可知,英国的城市化带来了巨大的聚集效应,推动了英国工业化的进程,故选A项;材料中的“250万人”中的部分人口是从其他地方聚集过来的,这数字背后不一定代表人口增加,排除B项;材料评述的是城市化的作用,而C项强调的是城市化发展的原因,排除;材料中的“250万人”不一定代表无产阶级壮大,排除D项。

11.A 据表格信息可知,在城市总人口和城市人口所占比重方面,伦敦在所有城市中居绝对优势,由其政治中心的地位可知,此时英国城市化尚未摆脱政治中心优先发展的藩篱,故选A项;从1520年到1600年,英国城市总人口增长较快,排除B项;材料未涉及政治中心与其他地区发展的关系,排除C项;18世纪60年代开始的工业革命催生了自由主义的经济思想,排除D项。

12.D 据材料可知,法国当局和资本为城市化设计的路径并未实现,引起了社会的动荡,故选D项;城市化是经济发展的结果,符合社会发展规律,排除A项;法国大革命爆发的主要原因是法国专制制度阻碍了资本主义发展,排除B项;材料未涉及各国城市化的比较,排除C项。

13.C 据材料中的时间可知,随着工业革命的进行,经济发展推动社会文明程度提高,促进了社会转型,足球运动也由野蛮转向文明,故选C项;材料未涉及足球商业化,排除A项;立法规范不是促进足球运动文明发展的主要原因,排除B项;体育运动文明化、理性化是材料的现象,并非原因,排除D项。

14.D 中央公园的建立改善了城市的环境,使城市公共空间得到拓展,故D项正确;建成中央公园有利于缓解城市病,“有效治愈”的说法夸大,故排除A项;仅由中央公园的建立不能说明城市公园运动蓬勃兴起,故排除B项;C项在材料中无法体现,排除。

15.C 根据材料并结合所学可知,虽然英国针对城市环境污染制定了一系列法律,但是1952年还是发生了伦敦毒雾事件,这在客观上反映了英国城市化过程中的法制仍需完善,故C项正确。

16.答案 (1)①江南农业的发展;②农产品商品化程度提高;③手工业和商业的繁荣;④江南水陆交通便利(地理位置优越)。(每点3分,任答三点即可)

(2)①列强侵略下工业文明对中国的冲击;②通商口岸的开放;③近代工业兴起,洋务运动和民族资本主义的推动;④自然经济的解体和商品经济的活跃。(每点3分,任答三点即可)

17.答案 示例一

主题:工业化推动了欧洲黑夜史的发展。(1分)

说明:工业时代之前,欧洲以自然经济为基础,对夜晚劳作的要求很低,因此夜晚巷空人歇;18世纪中后期以来,随着工业化的进展,各类服务、娱乐场所和设施不断出现,吸引着人们逐渐融入和享受夜生活;资本家为满足市场需求和追求利润,需要将生产时间向夜晚延伸,夜班工作制形成;科技的进步,灯具等科技成果的应用,为人们享受夜生活创造了条件。总之,伴随着工业化的开始与发展,黑夜史的发展既是社会生产生活的需要,也是工业化、城市化不断发展的表现。同时,工业化也为夜生活的发展提供了技术上的支持。(10分)

示例二

主题:思想解放推动了欧洲人对黑夜态度的转变。(1分)

说明:欧洲中世纪,教会不断强化思想控制,人们认为黑夜是危险的,对黑夜感到恐惧;15世纪以来,随着文艺复兴、启蒙运动的发展,人文精神传播,人们思想得到解放;随着新航路的开辟和近代科技的发展,人们勇于冒险探索的意识增强,减少了对黑夜的恐惧;18世纪中后期以来,随着工业化和城市化的发展,人们的生活观念发生很大改变,这彻底转变了人们对黑夜的认识。总之,由于思想的不断解放,欧洲人由恐惧黑夜到逐渐融入、享受夜生活。(10分)

(其他主题示例:欧洲黑夜史的发展折射出欧洲的时代变迁;欧洲黑夜史是一部欧洲科技发展史;欧洲黑夜史是一部欧洲经济发展史;欧洲黑夜史是一部社会生活变迁史;夜生活是近代欧洲城市化的伴生物;等。)

18.答案 (1)①政局稳定;②第二次工业革命的推动;③交通事业的进步;④经济的持续发展。(每点2分,任答三点即可)

(2)示例一

1949—1957年城市化起步发展。(2分)

历史条件:中共七届二中全会的召开,党的工作重心从农村转移到城市;新中国成立,经济恢复,社会稳定;“一五”计划、三大改造促进城市化发展。(3分)

影响:巩固了新生政权;促进了社会主义工业化;改善了人们的生活水平。(3分)

示例二

1979—1984年城市化恢复发展。(2分)

历史条件:中共十一届三中全会作出把全党工作着重点转移到社会主义现代化建设上来、实行改革开放的历史性决策;完成拨乱反正;改革开放的推进。(3分)

影响:促进城市经济发展;有利于社会稳定;改善了人们生活水平。(3分)

(答案包含三个部分:所选时段、历史条件、历史影响;所选时段2分,历史条件3分,历史影响3分,言之成理即可)

19.答案 示例

趋势:1890年至1898年美国的房价呈现上升趋势。(2分)

因素:这一时期美国处于第二次工业革命时期,经济发展推动其城镇化进程加快。(4分)

趋势:1914年至1922年美国的房价呈现下降趋势。(2分)

因素:这一时期处于一战及战后初期,美国经济受战争影响,民众对住房的需求量减少。(4分)

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化