2024人教版新教材高中历史选择性必修2同步练习--第五单元 交通与社会变迁综合拔高练

文档属性

| 名称 | 2024人教版新教材高中历史选择性必修2同步练习--第五单元 交通与社会变迁综合拔高练 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 33.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-02-22 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2024人教版新教材高中历史选择性必修2

综合拔高练

五年高考练

考点1 工业革命与交通发展

1.(2022全国乙,34)1879年,德国杜伊斯堡成为世界最大内河港口,输入矿砂和粮食,输出煤和钢铁制品。1900年,德国船队总吨位由1870年不足百万吨发展至近200万吨,成为蒸汽时代以来第一个能与大英帝国一争高低的船队。由此可知,这一时期的德国( )

A.已经确立“世界工厂”的地位 B.航运业的发展助长其海外扩张

C.海上实力飞跃源于蒸汽机的改进 D.共和政体确立推动经济飞速发展

2.(2020浙江1月选考,20)英国女演员弗朗丝·金伯尔对幼年(1830年)搭乘的一种新式交通工具,曾有如下描述:“现在我们以它的最高速度——每小时30英里(48公里)——出发,它比鸟的飞翔速度还要快。你难以想象切开空气向前奔跑的感觉是怎样的——它的运动也十分平稳。”据此判断,这种新式交通工具是( )

A.帆船 B.蒸汽机车

C.飞机 D.汽车

考点2 近现代中国交通

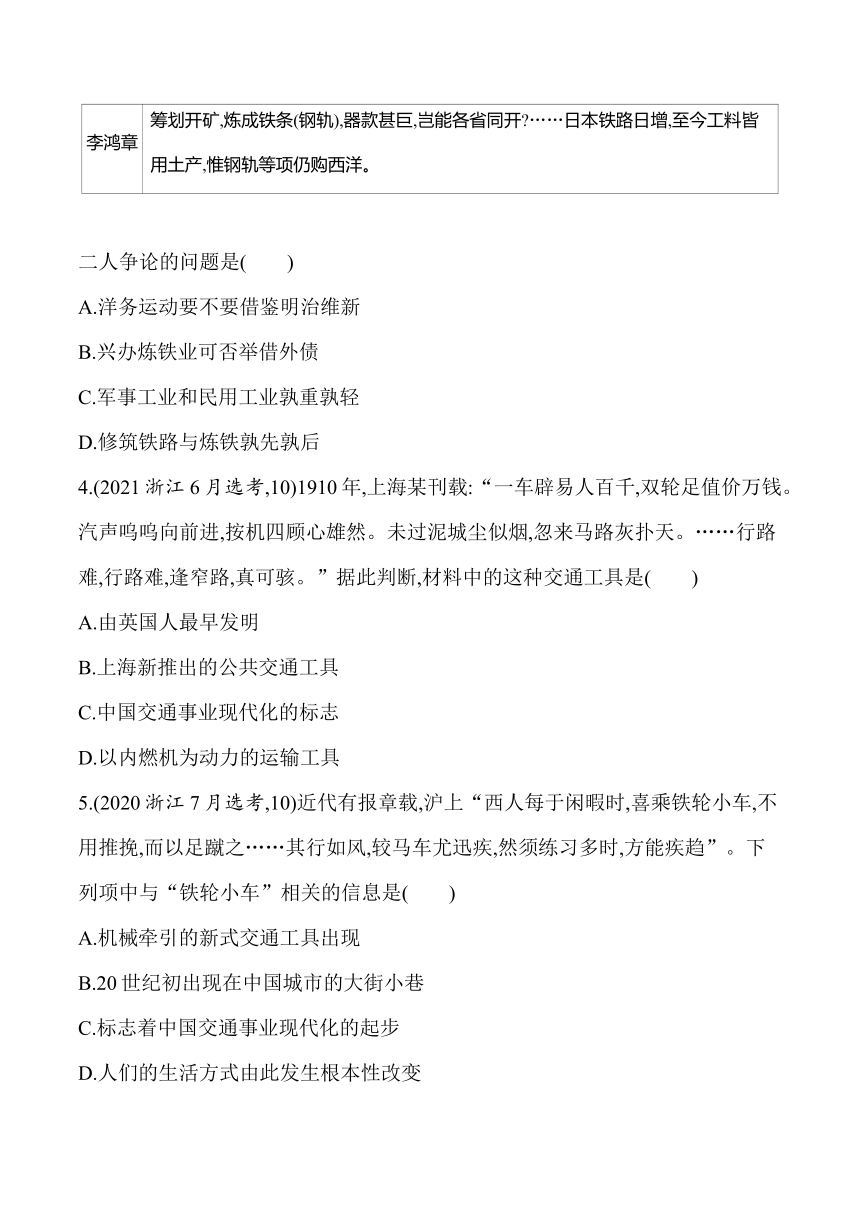

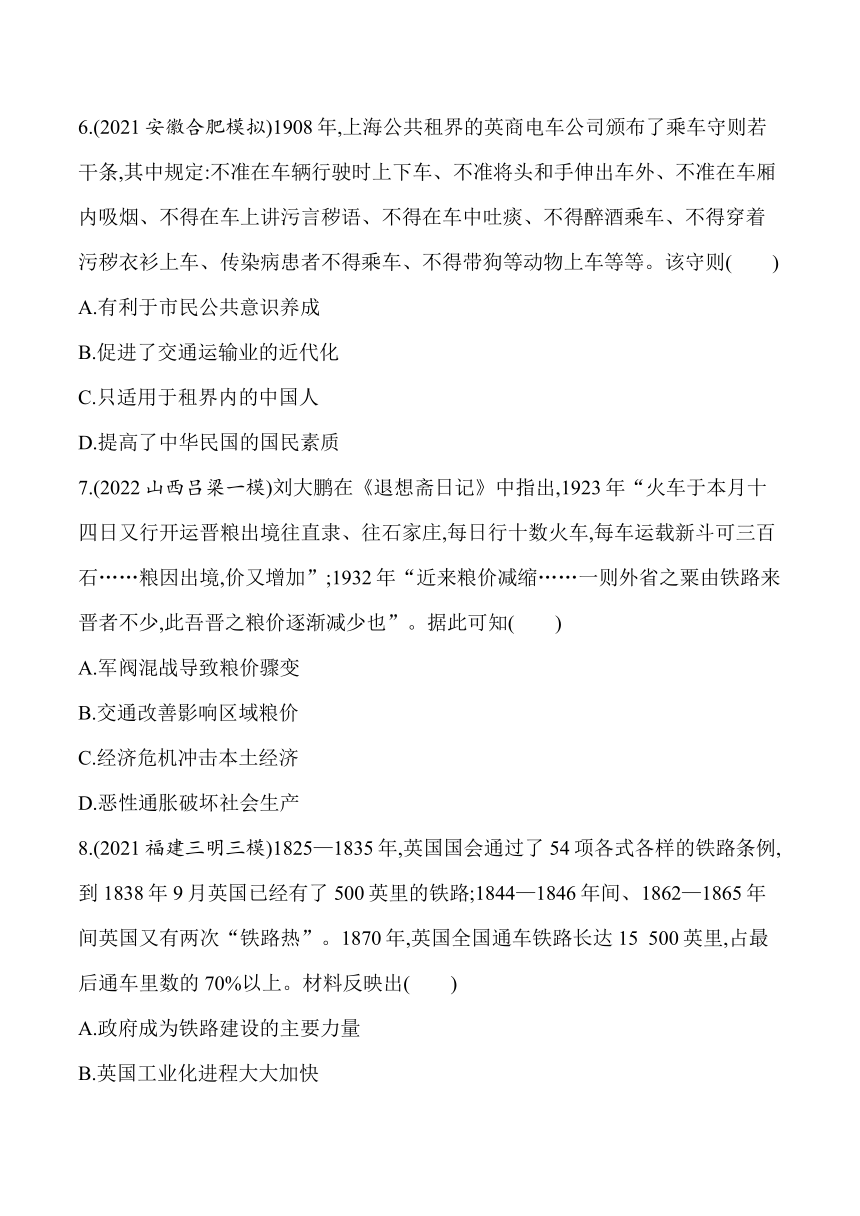

3.(2022广东,6)

1889年张之洞与李鸿章的争论

主张

张之洞 储铁宜急,勘路宜缓……前六七年积款积铁,后三四年兴工修造(铁路)……岂有地球之上独中华之铁皆是弃物

李鸿章 筹划开矿,炼成铁条(钢轨),器款甚巨,岂能各省同开 ……日本铁路日增,至今工料皆用土产,惟钢轨等项仍购西洋。

二人争论的问题是( )

A.洋务运动要不要借鉴明治维新

B.兴办炼铁业可否举借外债

C.军事工业和民用工业孰重孰轻

D.修筑铁路与炼铁孰先孰后

4.(2021浙江6月选考,10)1910年,上海某刊载:“一车辟易人百千,双轮足值价万钱。汽声呜呜向前进,按机四顾心雄然。未过泥城尘似烟,忽来马路灰扑天。……行路难,行路难,逢窄路,真可骇。”据此判断,材料中的这种交通工具是( )

A.由英国人最早发明

B.上海新推出的公共交通工具

C.中国交通事业现代化的标志

D.以内燃机为动力的运输工具

5.(2020浙江7月选考,10)近代有报章载,沪上“西人每于闲暇时,喜乘铁轮小车,不用推挽,而以足蹴之……其行如风,较马车尤迅疾,然须练习多时,方能疾趋”。下列项中与“铁轮小车”相关的信息是( )

A.机械牵引的新式交通工具出现

B.20世纪初出现在中国城市的大街小巷

C.标志着中国交通事业现代化的起步

D.人们的生活方式由此发生根本性改变

三年模拟练

1.(2021辽宁葫芦岛二模)秦汉两代朝廷非常重视道路的建设。秦兼并六国之后,建立了以咸阳为中心的道路交通网;西汉武帝时,在秦成果的基础上,开辟了通向西南、西域等地的交通道路;东汉的都城洛阳则是“处乎中土,平夷洞达,万方辐辏”的交通枢纽。这些成就的取得( )

A.保证了秦汉商品经济的高度发展

B.说明交通是秦汉地方治理的核心

C.得益于加强中央集权的政治需要

D.确保了中央对地方的绝对领导权

2.据史料记载,元朝政府在全国设置驿站1 383处,“汉地”由兵部统领,“北地”由通政院统领,“陆则以马以牛,或以驴,或以车,而水则以舟”。与驿站相辅而行的有急递铺,“而梯航毕达,海宇会同,元之天下,视前代所以为极盛也”。这些举措 ( )

A.开创了古代的驿传制度

B.有利于维护国家的统一

C.导致了民族隔阂的加剧

D.促进了交通工具的进步

3.轮船进入中国与近代中国不平等条约的签订、通商口岸的开放相联系;铁路的开通是与清政府大量举借外债、丧失路权相始终的;近代最早的公路又是在被称为“国中之国”的租界中出现的。材料现象表明( )

A.外国侵略阻碍了中国近代交通发展

B.西方控制了中国近代运输业

C.晚清时期中国交通的发展丧失独立性

D.近代中国的交通发展缓慢

4.(2021辽宁鞍山一中四模)19世纪70年代前后,苏伊士运河开通,欧洲与中国的海底电缆连接,横贯美国的中央太平洋铁路完工,俄国黑海海滨港口与东亚开始通航。这些事件对中国的影响是( )

A.加速了自然经济的解体

B.导致列强掀起瓜分狂潮

C.引发了南方的农民起义

D.开启了中国近代化进程

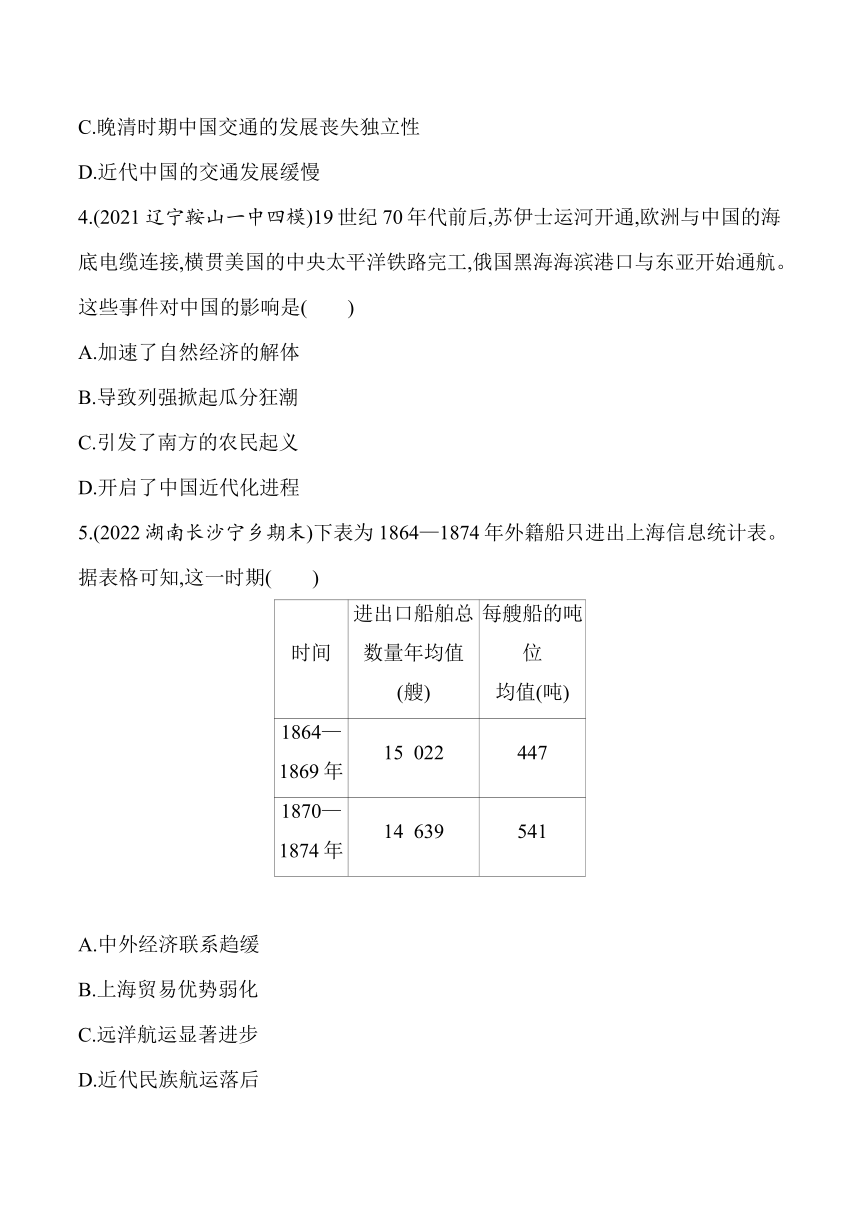

5.(2022湖南长沙宁乡期末)下表为1864—1874年外籍船只进出上海信息统计表。据表格可知,这一时期( )

时间 进出口船舶总 数量年均值(艘) 每艘船的吨位 均值(吨)

1864— 1869年 15 022 447

1870— 1874年 14 639 541

A.中外经济联系趋缓

B.上海贸易优势弱化

C.远洋航运显著进步

D.近代民族航运落后

6.(2021安徽合肥模拟)1908年,上海公共租界的英商电车公司颁布了乘车守则若干条,其中规定:不准在车辆行驶时上下车、不准将头和手伸出车外、不准在车厢内吸烟、不得在车上讲污言秽语、不得在车中吐痰、不得醉酒乘车、不得穿着污秽衣衫上车、传染病患者不得乘车、不得带狗等动物上车等等。该守则( )

A.有利于市民公共意识养成

B.促进了交通运输业的近代化

C.只适用于租界内的中国人

D.提高了中华民国的国民素质

7.(2022山西吕梁一模)刘大鹏在《退想斋日记》中指出,1923年“火车于本月十四日又行开运晋粮出境往直隶、往石家庄,每日行十数火车,每车运载新斗可三百石……粮因出境,价又增加”;1932年“近来粮价减缩……一则外省之粟由铁路来晋者不少,此吾晋之粮价逐渐减少也”。据此可知( )

A.军阀混战导致粮价骤变

B.交通改善影响区域粮价

C.经济危机冲击本土经济

D.恶性通胀破坏社会生产

8.(2021福建三明三模)1825—1835年,英国国会通过了54项各式各样的铁路条例,到1838年9月英国已经有了500英里的铁路;1844—1846年间、1862—1865年间英国又有两次“铁路热”。1870年,英国全国通车铁路长达15 500英里,占最后通车里数的70%以上。材料反映出( )

A.政府成为铁路建设的主要力量

B.英国工业化进程大大加快

C.铁路成为城乡往来的主要工具

D.英国实现劳动力自由流动

9.(2021广东佛山顺德模拟)20世纪初整个亚洲建造的铁路有80%位于印度。一方面,当时英国政府强令殖民当局保证在印度的铁路投资得到固定的收益;另外,铁道的建设、车厢的生产、燃料的供给和铁路的运营均由英国公司一手包办。这些做法旨在( )

A.移植英国的生产方式

B.改善印度的交通条件

C.服务英国的殖民侵略

D.镇压印度人民的反抗

10.(2022山东潍坊模拟)阅读材料,回答问题。

吴淞铁路的拆与建

1876年,英国商人未经允许建造了一条从上海至吴淞的铁路,招致清政府的强烈反对。经过交涉,清政府以28.5万两白银赎回并在沈葆桢等人的主张下拆毁。

材料一 英国《泰晤士报》载:“其处置吴淞铁路一事,人皆知之。中国阻止进益之党不作他事,止以禁止改变为务。毁弃铁路主议何人,不可得知。闻共有七人。史册内载历来开创有七个圣人,似此可编列‘七愚’姓名,传之后世。”

——摘编自郭嵩焘《伦敦与巴黎日记》

电线、铁路皆中国数年后不能自已之事,而吴淞则非其地。洋人所以不患亏本者,冀中国许其起卸进出口货物耳,不告而擅为之,于国体有损,既买归中国,断无自乱关章,以开漏税之端……费钱买之,又必费钱续之,且必仍用其人……任彼自造害也,我买而续之亦害也……并无轻者。

——摘编自〔清〕沈葆桢《沈文肃公牍》

材料二 1898年,在吴淞铁路原路基的基础上又重新筑成了铁路(淞沪铁路),此时距吴淞铁路被拆除已过了21年。考虑到清政府也正是在这个时候才开始大规模地修筑铁路,吴淞(淞沪)铁路的拆和建,可以看作是中国近代化迟误的一个缩影。让国人痛心的是,1898年铁路重建的时候,国家主权的丧失,不仅没有比1877年减少,反而是大大地增加了。

——摘编自苏生文《中国早期的交通

近代化研究:1840—1927》

根据材料并结合所学知识,对“吴淞铁路的拆与建”进行评述。(要求:表述成文,立论正确,论证充分,逻辑清晰)

答案与解析

五年高考练

1.B 2.B 3.D 4.D 5.B

1.B 根据材料可知,1870—1900年德国航运业迅速发展,航运实力可比肩英国,这有利于德国进行海外殖民扩张,故选B项。英国完成工业革命后,成为“世界工厂”,德国未曾确立“世界工厂”的地位,故A项错误;德国是第二次工业革命的中心之一,其海上实力飞跃更多源于第二次工业革命成果的推动,故C项错误;1871年德国确立了君主立宪政体而非共和政体,故D项错误。

2.B 根据时间“1830年”,即可判断该交通工具为蒸汽机车,B项正确。帆船为旧式交通工具,主要依靠风力,A项错误。汽车、飞机为第二次工业革命时期出现的交通工具,时间不符合,排除C、D两项。

3.D “储铁宜急,勘路宜缓”表明张之洞主张中国应先炼铁,后修铁路,而李鸿章认为炼铁耗资巨大,可学习日本用西洋钢轨修筑铁路,反对先炼铁,故选D。日本明治维新涉及政治、经济、军事、文化等内容,材料只涉及修建铁路与炼铁问题,故A错误;张之洞认为“前六七年积款积铁”,李鸿章认为炼铁“器款甚巨”,但二人并未说款来自何处,故B错误;炼铁和修建铁路同属于民用工业,故C错误。

4.D 结合材料信息“一车辟易人百千,双轮足值价万钱。汽声呜呜向前进”可知,该交通工具是汽车,以内燃机为动力,故D项正确。汽车最早是由德国人发明的,故A项错误;汽车在当时属于私人交通工具,并非公共交通工具,故B项错误;材料仅反映了当时上海出现了汽车,无法体现中国交通事业是否开始现代化,故C项错误。

5.B 20世纪初自行车已经出现在中国城市的大街小巷,故选B项。自行车需要人力蹬踏,不属于机械牵引的新式交通工具,排除A项。自行车是以人力作为牵引动力的交通工具,比起以燃油和电力为动力的交通工具相对落后,因此不可能成为交通事业现代化起步的标志,排除C项。“发生根本性改变”的说法夸大了自行车的影响,不符合当时中国的实际,排除D项。

三年模拟练

1.C 2.B 3.C 4.A 5.C 6.A 7.B 8.B

9.C

1.C 据材料可知,秦汉道路交通网均以都城为中心,向各个方向扩展,体现了加强中央集权的需要,故选C项;“保证”一词表述绝对化,排除A项;交通是秦汉地方治理的重要内容,但并非核心,排除B项;交通建设有助于加强中央对地方的控制,但无法确保中央对地方的绝对领导权,排除D项。

2.B 据所学可知,唐朝已经有了较完善的驿道交通网,故A项错误。驿传制度有利于促进经济文化的交流,有利于政令的畅通,有利于军情的及时通报,有利于维护国家统一,故B项正确,C项错误。材料并未强调交通工具的进步,而只是强调交通系统的发展与完善对于国家管理的作用,故D项错误。

3.C 结合材料及所学可知,材料体现了晚清时期中国的交通是在外国侵略的过程中发展起来的,说明当时中国交通的发展在很大程度上受到了列强的影响,丧失了独立性,C项正确。材料体现了外国侵略客观上对中国近代交通发展起了推动作用,A项错误;材料无法体现西方控制了中国近代运输业,B项错误;D项材料没有体现,故排除。

4.A 据材料可知,19世纪70年代前后,世界范围内交通与通信获得发展,各地联系加强,世界市场进一步扩大,这会加速中国自然经济的解体,故选A项;列强掀起瓜分中国的狂潮是在19世纪末,排除B项;材料中所提及的世界范围内交通与通信的发展并未直接引发南方的农民起义,排除C项;洋务运动开启中国近代化进程,排除D项。

易错分析 交通业与通信业

交通业,又称交通运输业,指国民经济中专门从事运送货物和旅客的社会生产部门,包括铁路、公路、水运、航空等运输部门。

通信业是人与人或人与自然之间通过某种行为或媒介进行的信息交流与传递的行业,如邮政通信业。

5.C 据表格信息可知,这一时期的上海进出口船舶总数量年均值在下降,但每艘船的吨位均值却在上升,综合计算可知贸易总量在上升,这体现了这一时期远洋航运的显著进步,故选C项;由表格数据可知,这一时期中外经济联系在不断加强,排除A项;贸易总量上升,即上海贸易优势在强化,排除B项;表格所列船舶均为进出口船舶,与民族航运关联较小,排除D项。

6.A 据材料可知,该乘车守则明确了乘坐公共交通工具需要遵守的规则,有利于市民公共意识的养成,故选A项;乘车守则本身不会促进交通运输业的发展,排除B项;材料未涉及守则的适用人群,排除C项;此时中华民国还未建立,排除D项。

7.B 据材料“晋粮出境往直隶、往石家庄……粮因出境,价又增加”“外省之粟由铁路来晋者不少……粮价逐渐减少也”可知,晋粮原先由铁路向外输出,故价高,后外省粮食通过铁路纷纷输入山西省,导致晋粮价格降低,表明近代交通改善影响了区域粮价,B项正确;材料与军阀割据混战及经济危机没有直接关系,排除A、C两项;恶性通货膨胀是解放战争时期在国统区内出现的,排除D项。

8.B 铁路建设的发展有利于推动工业化进程,到1870年,英国铁路通车里数比1838年有了大幅增长,表明英国工业化进程大大加快,故选B项;英国国会通过了诸多铁路条例,但不能证明政府就是铁路建设的主要力量,排除A项;材料未涉及城乡往来,排除C项;铁路通车里数的增加与劳动力自由流动没有直接关系,排除D项。

9.C 据材料并结合所学可知20世纪初,印度是英国的殖民地,为保证和扩大殖民利益,英国控制了印度的铁路运输业,以至于20世纪初印度建造的铁路占整个亚洲的80%,故选C项;移植英国的生产方式只是客观影响,而非主观意图,排除A项;英国在印度修筑铁路的目的是攫取侵略利益,而不是为当地民众服务,排除B项;修筑铁路有利于英国镇压印度人民的反抗,但这并非其主要意图,排除D项。

10.答案

示例

在西方侵略和民族危机加剧的背景下,英国商人擅自修筑吴淞铁路,以方便其对中国的侵略,沈葆桢等人从维护主权出发主张拆除铁路的行为可以理解。从长远看,尽管当时修铁路可能会给国家主权利益带来损害,但近代化是不可违背的历史趋势,积极顺应潮流,寻求正确方式解决问题才是真正的自强之道。

解析 “评述”一定要做到全面,一分为二地看待历史事件。据材料一可知,清政府重金赎回英国商人私自建造的铁路后,在沈葆桢等人主张下拆毁,从时代背景、英国人私建铁路的企图等方面,应肯定此行为的正义性;据材料二可知,当年为维护主权而拆毁的铁路最终在21年后重建,在这期间,清政府并未在铁路建设上奋起直追,因而国家主权的丧失并未减少,反而大大增加了,面对近代化的趋势,简单地排斥并非最终解决之道,而是要积极顺应潮流,寻求正确方式解决问题。

综合拔高练

五年高考练

考点1 工业革命与交通发展

1.(2022全国乙,34)1879年,德国杜伊斯堡成为世界最大内河港口,输入矿砂和粮食,输出煤和钢铁制品。1900年,德国船队总吨位由1870年不足百万吨发展至近200万吨,成为蒸汽时代以来第一个能与大英帝国一争高低的船队。由此可知,这一时期的德国( )

A.已经确立“世界工厂”的地位 B.航运业的发展助长其海外扩张

C.海上实力飞跃源于蒸汽机的改进 D.共和政体确立推动经济飞速发展

2.(2020浙江1月选考,20)英国女演员弗朗丝·金伯尔对幼年(1830年)搭乘的一种新式交通工具,曾有如下描述:“现在我们以它的最高速度——每小时30英里(48公里)——出发,它比鸟的飞翔速度还要快。你难以想象切开空气向前奔跑的感觉是怎样的——它的运动也十分平稳。”据此判断,这种新式交通工具是( )

A.帆船 B.蒸汽机车

C.飞机 D.汽车

考点2 近现代中国交通

3.(2022广东,6)

1889年张之洞与李鸿章的争论

主张

张之洞 储铁宜急,勘路宜缓……前六七年积款积铁,后三四年兴工修造(铁路)……岂有地球之上独中华之铁皆是弃物

李鸿章 筹划开矿,炼成铁条(钢轨),器款甚巨,岂能各省同开 ……日本铁路日增,至今工料皆用土产,惟钢轨等项仍购西洋。

二人争论的问题是( )

A.洋务运动要不要借鉴明治维新

B.兴办炼铁业可否举借外债

C.军事工业和民用工业孰重孰轻

D.修筑铁路与炼铁孰先孰后

4.(2021浙江6月选考,10)1910年,上海某刊载:“一车辟易人百千,双轮足值价万钱。汽声呜呜向前进,按机四顾心雄然。未过泥城尘似烟,忽来马路灰扑天。……行路难,行路难,逢窄路,真可骇。”据此判断,材料中的这种交通工具是( )

A.由英国人最早发明

B.上海新推出的公共交通工具

C.中国交通事业现代化的标志

D.以内燃机为动力的运输工具

5.(2020浙江7月选考,10)近代有报章载,沪上“西人每于闲暇时,喜乘铁轮小车,不用推挽,而以足蹴之……其行如风,较马车尤迅疾,然须练习多时,方能疾趋”。下列项中与“铁轮小车”相关的信息是( )

A.机械牵引的新式交通工具出现

B.20世纪初出现在中国城市的大街小巷

C.标志着中国交通事业现代化的起步

D.人们的生活方式由此发生根本性改变

三年模拟练

1.(2021辽宁葫芦岛二模)秦汉两代朝廷非常重视道路的建设。秦兼并六国之后,建立了以咸阳为中心的道路交通网;西汉武帝时,在秦成果的基础上,开辟了通向西南、西域等地的交通道路;东汉的都城洛阳则是“处乎中土,平夷洞达,万方辐辏”的交通枢纽。这些成就的取得( )

A.保证了秦汉商品经济的高度发展

B.说明交通是秦汉地方治理的核心

C.得益于加强中央集权的政治需要

D.确保了中央对地方的绝对领导权

2.据史料记载,元朝政府在全国设置驿站1 383处,“汉地”由兵部统领,“北地”由通政院统领,“陆则以马以牛,或以驴,或以车,而水则以舟”。与驿站相辅而行的有急递铺,“而梯航毕达,海宇会同,元之天下,视前代所以为极盛也”。这些举措 ( )

A.开创了古代的驿传制度

B.有利于维护国家的统一

C.导致了民族隔阂的加剧

D.促进了交通工具的进步

3.轮船进入中国与近代中国不平等条约的签订、通商口岸的开放相联系;铁路的开通是与清政府大量举借外债、丧失路权相始终的;近代最早的公路又是在被称为“国中之国”的租界中出现的。材料现象表明( )

A.外国侵略阻碍了中国近代交通发展

B.西方控制了中国近代运输业

C.晚清时期中国交通的发展丧失独立性

D.近代中国的交通发展缓慢

4.(2021辽宁鞍山一中四模)19世纪70年代前后,苏伊士运河开通,欧洲与中国的海底电缆连接,横贯美国的中央太平洋铁路完工,俄国黑海海滨港口与东亚开始通航。这些事件对中国的影响是( )

A.加速了自然经济的解体

B.导致列强掀起瓜分狂潮

C.引发了南方的农民起义

D.开启了中国近代化进程

5.(2022湖南长沙宁乡期末)下表为1864—1874年外籍船只进出上海信息统计表。据表格可知,这一时期( )

时间 进出口船舶总 数量年均值(艘) 每艘船的吨位 均值(吨)

1864— 1869年 15 022 447

1870— 1874年 14 639 541

A.中外经济联系趋缓

B.上海贸易优势弱化

C.远洋航运显著进步

D.近代民族航运落后

6.(2021安徽合肥模拟)1908年,上海公共租界的英商电车公司颁布了乘车守则若干条,其中规定:不准在车辆行驶时上下车、不准将头和手伸出车外、不准在车厢内吸烟、不得在车上讲污言秽语、不得在车中吐痰、不得醉酒乘车、不得穿着污秽衣衫上车、传染病患者不得乘车、不得带狗等动物上车等等。该守则( )

A.有利于市民公共意识养成

B.促进了交通运输业的近代化

C.只适用于租界内的中国人

D.提高了中华民国的国民素质

7.(2022山西吕梁一模)刘大鹏在《退想斋日记》中指出,1923年“火车于本月十四日又行开运晋粮出境往直隶、往石家庄,每日行十数火车,每车运载新斗可三百石……粮因出境,价又增加”;1932年“近来粮价减缩……一则外省之粟由铁路来晋者不少,此吾晋之粮价逐渐减少也”。据此可知( )

A.军阀混战导致粮价骤变

B.交通改善影响区域粮价

C.经济危机冲击本土经济

D.恶性通胀破坏社会生产

8.(2021福建三明三模)1825—1835年,英国国会通过了54项各式各样的铁路条例,到1838年9月英国已经有了500英里的铁路;1844—1846年间、1862—1865年间英国又有两次“铁路热”。1870年,英国全国通车铁路长达15 500英里,占最后通车里数的70%以上。材料反映出( )

A.政府成为铁路建设的主要力量

B.英国工业化进程大大加快

C.铁路成为城乡往来的主要工具

D.英国实现劳动力自由流动

9.(2021广东佛山顺德模拟)20世纪初整个亚洲建造的铁路有80%位于印度。一方面,当时英国政府强令殖民当局保证在印度的铁路投资得到固定的收益;另外,铁道的建设、车厢的生产、燃料的供给和铁路的运营均由英国公司一手包办。这些做法旨在( )

A.移植英国的生产方式

B.改善印度的交通条件

C.服务英国的殖民侵略

D.镇压印度人民的反抗

10.(2022山东潍坊模拟)阅读材料,回答问题。

吴淞铁路的拆与建

1876年,英国商人未经允许建造了一条从上海至吴淞的铁路,招致清政府的强烈反对。经过交涉,清政府以28.5万两白银赎回并在沈葆桢等人的主张下拆毁。

材料一 英国《泰晤士报》载:“其处置吴淞铁路一事,人皆知之。中国阻止进益之党不作他事,止以禁止改变为务。毁弃铁路主议何人,不可得知。闻共有七人。史册内载历来开创有七个圣人,似此可编列‘七愚’姓名,传之后世。”

——摘编自郭嵩焘《伦敦与巴黎日记》

电线、铁路皆中国数年后不能自已之事,而吴淞则非其地。洋人所以不患亏本者,冀中国许其起卸进出口货物耳,不告而擅为之,于国体有损,既买归中国,断无自乱关章,以开漏税之端……费钱买之,又必费钱续之,且必仍用其人……任彼自造害也,我买而续之亦害也……并无轻者。

——摘编自〔清〕沈葆桢《沈文肃公牍》

材料二 1898年,在吴淞铁路原路基的基础上又重新筑成了铁路(淞沪铁路),此时距吴淞铁路被拆除已过了21年。考虑到清政府也正是在这个时候才开始大规模地修筑铁路,吴淞(淞沪)铁路的拆和建,可以看作是中国近代化迟误的一个缩影。让国人痛心的是,1898年铁路重建的时候,国家主权的丧失,不仅没有比1877年减少,反而是大大地增加了。

——摘编自苏生文《中国早期的交通

近代化研究:1840—1927》

根据材料并结合所学知识,对“吴淞铁路的拆与建”进行评述。(要求:表述成文,立论正确,论证充分,逻辑清晰)

答案与解析

五年高考练

1.B 2.B 3.D 4.D 5.B

1.B 根据材料可知,1870—1900年德国航运业迅速发展,航运实力可比肩英国,这有利于德国进行海外殖民扩张,故选B项。英国完成工业革命后,成为“世界工厂”,德国未曾确立“世界工厂”的地位,故A项错误;德国是第二次工业革命的中心之一,其海上实力飞跃更多源于第二次工业革命成果的推动,故C项错误;1871年德国确立了君主立宪政体而非共和政体,故D项错误。

2.B 根据时间“1830年”,即可判断该交通工具为蒸汽机车,B项正确。帆船为旧式交通工具,主要依靠风力,A项错误。汽车、飞机为第二次工业革命时期出现的交通工具,时间不符合,排除C、D两项。

3.D “储铁宜急,勘路宜缓”表明张之洞主张中国应先炼铁,后修铁路,而李鸿章认为炼铁耗资巨大,可学习日本用西洋钢轨修筑铁路,反对先炼铁,故选D。日本明治维新涉及政治、经济、军事、文化等内容,材料只涉及修建铁路与炼铁问题,故A错误;张之洞认为“前六七年积款积铁”,李鸿章认为炼铁“器款甚巨”,但二人并未说款来自何处,故B错误;炼铁和修建铁路同属于民用工业,故C错误。

4.D 结合材料信息“一车辟易人百千,双轮足值价万钱。汽声呜呜向前进”可知,该交通工具是汽车,以内燃机为动力,故D项正确。汽车最早是由德国人发明的,故A项错误;汽车在当时属于私人交通工具,并非公共交通工具,故B项错误;材料仅反映了当时上海出现了汽车,无法体现中国交通事业是否开始现代化,故C项错误。

5.B 20世纪初自行车已经出现在中国城市的大街小巷,故选B项。自行车需要人力蹬踏,不属于机械牵引的新式交通工具,排除A项。自行车是以人力作为牵引动力的交通工具,比起以燃油和电力为动力的交通工具相对落后,因此不可能成为交通事业现代化起步的标志,排除C项。“发生根本性改变”的说法夸大了自行车的影响,不符合当时中国的实际,排除D项。

三年模拟练

1.C 2.B 3.C 4.A 5.C 6.A 7.B 8.B

9.C

1.C 据材料可知,秦汉道路交通网均以都城为中心,向各个方向扩展,体现了加强中央集权的需要,故选C项;“保证”一词表述绝对化,排除A项;交通是秦汉地方治理的重要内容,但并非核心,排除B项;交通建设有助于加强中央对地方的控制,但无法确保中央对地方的绝对领导权,排除D项。

2.B 据所学可知,唐朝已经有了较完善的驿道交通网,故A项错误。驿传制度有利于促进经济文化的交流,有利于政令的畅通,有利于军情的及时通报,有利于维护国家统一,故B项正确,C项错误。材料并未强调交通工具的进步,而只是强调交通系统的发展与完善对于国家管理的作用,故D项错误。

3.C 结合材料及所学可知,材料体现了晚清时期中国的交通是在外国侵略的过程中发展起来的,说明当时中国交通的发展在很大程度上受到了列强的影响,丧失了独立性,C项正确。材料体现了外国侵略客观上对中国近代交通发展起了推动作用,A项错误;材料无法体现西方控制了中国近代运输业,B项错误;D项材料没有体现,故排除。

4.A 据材料可知,19世纪70年代前后,世界范围内交通与通信获得发展,各地联系加强,世界市场进一步扩大,这会加速中国自然经济的解体,故选A项;列强掀起瓜分中国的狂潮是在19世纪末,排除B项;材料中所提及的世界范围内交通与通信的发展并未直接引发南方的农民起义,排除C项;洋务运动开启中国近代化进程,排除D项。

易错分析 交通业与通信业

交通业,又称交通运输业,指国民经济中专门从事运送货物和旅客的社会生产部门,包括铁路、公路、水运、航空等运输部门。

通信业是人与人或人与自然之间通过某种行为或媒介进行的信息交流与传递的行业,如邮政通信业。

5.C 据表格信息可知,这一时期的上海进出口船舶总数量年均值在下降,但每艘船的吨位均值却在上升,综合计算可知贸易总量在上升,这体现了这一时期远洋航运的显著进步,故选C项;由表格数据可知,这一时期中外经济联系在不断加强,排除A项;贸易总量上升,即上海贸易优势在强化,排除B项;表格所列船舶均为进出口船舶,与民族航运关联较小,排除D项。

6.A 据材料可知,该乘车守则明确了乘坐公共交通工具需要遵守的规则,有利于市民公共意识的养成,故选A项;乘车守则本身不会促进交通运输业的发展,排除B项;材料未涉及守则的适用人群,排除C项;此时中华民国还未建立,排除D项。

7.B 据材料“晋粮出境往直隶、往石家庄……粮因出境,价又增加”“外省之粟由铁路来晋者不少……粮价逐渐减少也”可知,晋粮原先由铁路向外输出,故价高,后外省粮食通过铁路纷纷输入山西省,导致晋粮价格降低,表明近代交通改善影响了区域粮价,B项正确;材料与军阀割据混战及经济危机没有直接关系,排除A、C两项;恶性通货膨胀是解放战争时期在国统区内出现的,排除D项。

8.B 铁路建设的发展有利于推动工业化进程,到1870年,英国铁路通车里数比1838年有了大幅增长,表明英国工业化进程大大加快,故选B项;英国国会通过了诸多铁路条例,但不能证明政府就是铁路建设的主要力量,排除A项;材料未涉及城乡往来,排除C项;铁路通车里数的增加与劳动力自由流动没有直接关系,排除D项。

9.C 据材料并结合所学可知20世纪初,印度是英国的殖民地,为保证和扩大殖民利益,英国控制了印度的铁路运输业,以至于20世纪初印度建造的铁路占整个亚洲的80%,故选C项;移植英国的生产方式只是客观影响,而非主观意图,排除A项;英国在印度修筑铁路的目的是攫取侵略利益,而不是为当地民众服务,排除B项;修筑铁路有利于英国镇压印度人民的反抗,但这并非其主要意图,排除D项。

10.答案

示例

在西方侵略和民族危机加剧的背景下,英国商人擅自修筑吴淞铁路,以方便其对中国的侵略,沈葆桢等人从维护主权出发主张拆除铁路的行为可以理解。从长远看,尽管当时修铁路可能会给国家主权利益带来损害,但近代化是不可违背的历史趋势,积极顺应潮流,寻求正确方式解决问题才是真正的自强之道。

解析 “评述”一定要做到全面,一分为二地看待历史事件。据材料一可知,清政府重金赎回英国商人私自建造的铁路后,在沈葆桢等人主张下拆毁,从时代背景、英国人私建铁路的企图等方面,应肯定此行为的正义性;据材料二可知,当年为维护主权而拆毁的铁路最终在21年后重建,在这期间,清政府并未在铁路建设上奋起直追,因而国家主权的丧失并未减少,反而大大增加了,面对近代化的趋势,简单地排斥并非最终解决之道,而是要积极顺应潮流,寻求正确方式解决问题。

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化