人教鄂教版五年级科学下册第3课《四季的形成》教案(表格式)

文档属性

| 名称 | 人教鄂教版五年级科学下册第3课《四季的形成》教案(表格式) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教鄂教版(2017秋) | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2024-02-23 21:38:49 | ||

图片预览

文档简介

课时备课

课题 3.四季的形成 授课时间 月 日(星期 )

课型 新授课 第 1 课时(共1 课时)

教材分析 第3课是《四季的形成》。本课的教学重点是指导学生探究四季的成因,认识到四季的形成与地球公转和地轴倾斜有关。通过引导学生对四季交替、气温变化、太阳照射角度变化、物体影子长度变化等一系列互相关联的自然现象进行思考,帮助他们建立日地运动关系模型;在此基础上,引导学生实际并进行模拟实验,发现在地球围绕倾斜的地轴自转并围绕太阳公转的过程中,地球上不同地区的太阳照射角度会发生变化,使得各地的气温发生变化,从而形成了四季变化的自然现象和规律;最后,引导学生了解二十四节气,并将二十四节气与四季变化及农事活动联系起来,渗透我国传统文化教育。

学情分析 四季的形成是小学科学教学内容,涉及知识较难,相关因素多,过程复杂,学生要在短短的40分钟里认识一种综合的自然现象,既要求学生建立空间想象能力,实现对他们不很熟悉的天文现象进行研究,还要求学生能够把各种相关的因素联系起来形成完整的概念,对小学五年级学生来说学习有一定的困难。

教学目标 科学观念:知道由于地轴倾斜和地球围绕太阳公转形成了四季现象。 科学思维:通过模拟实验开展四季形成原因的探究活动,进一步培养学生的模型思维能力。 探究实践:能利用地球仪和电灯或手电筒等模拟地球公转过程,将地球公转与一年当中气温变化太阳照射角度变化等自然现象建立联系,解释四季成因。 责任态度:对探究四季的形成表现浓厚兴趣,在合作探究中愿意与他人交流。

教学重点 知道由于地轴倾斜和地球围绕太阳公转形成了四季现象。

教学难点 能利用地球仪和电灯或手电筒等模拟地球公转过程,将地球公转与一年当中气温变化太阳照射角度变化等自然现象建立联系,解释四季成因。

板书设计

教学过程 问题引领下的主要学习任务、师生活动及设计意图

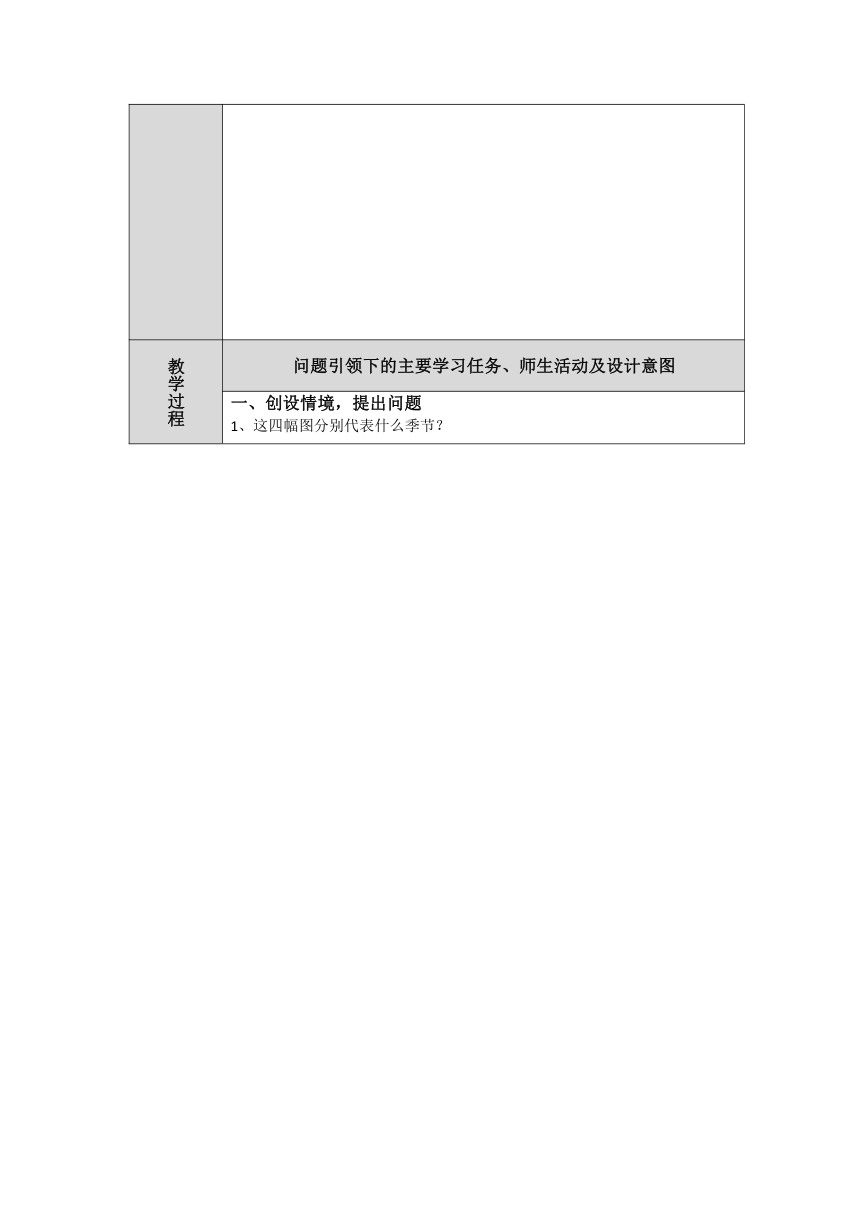

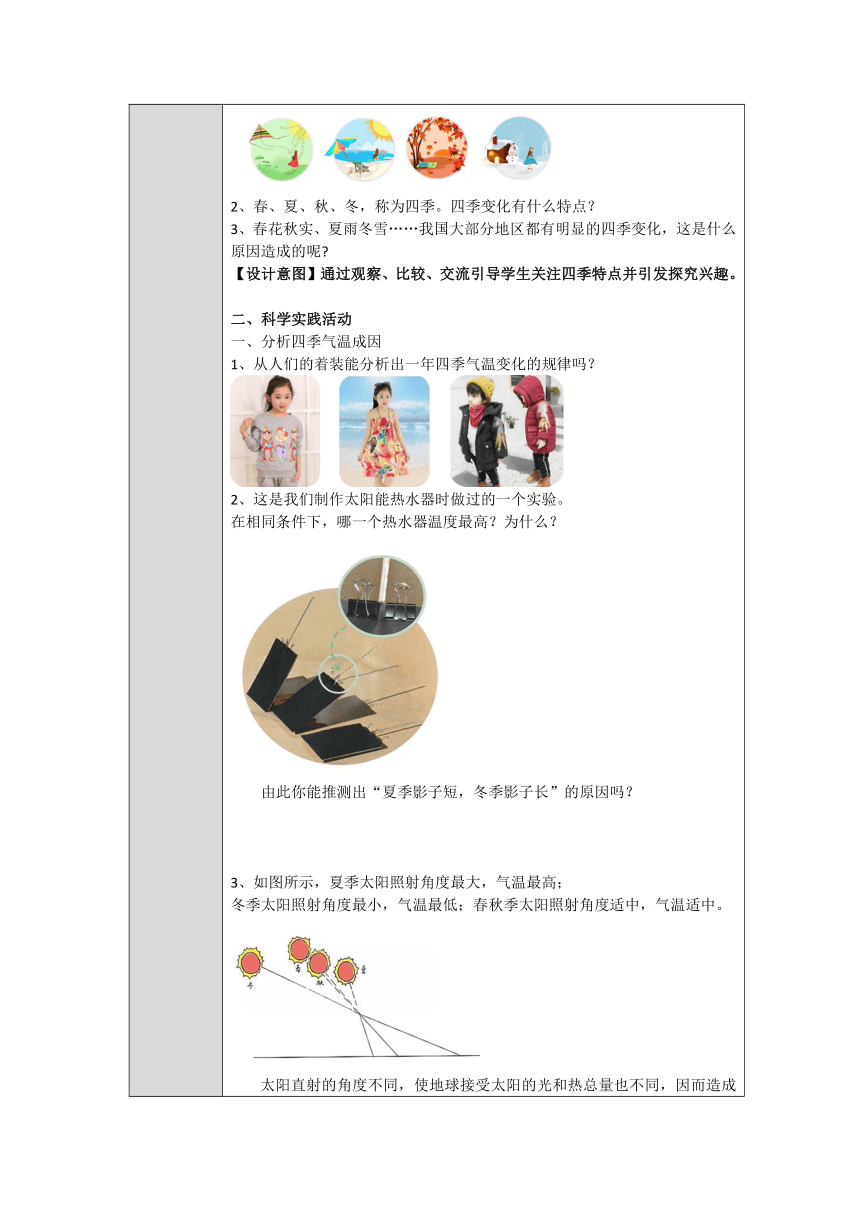

一、创设情境,提出问题 1、这四幅图分别代表什么季节? 2、春、夏、秋、冬,称为四季。四季变化有什么特点? 3、春花秋实、夏雨冬雪……我国大部分地区都有明显的四季变化,这是什么原因造成的呢 【设计意图】通过观察、比较、交流引导学生关注四季特点并引发探究兴趣。 二、科学实践活动 一、分析四季气温成因 1、从人们的着装能分析出一年四季气温变化的规律吗? 2、这是我们制作太阳能热水器时做过的一个实验。 在相同条件下,哪一个热水器温度最高?为什么? 由此你能推测出“夏季影子短,冬季影子长”的原因吗? 3、如图所示,夏季太阳照射角度最大,气温最高; 冬季太阳照射角度最小,气温最低;春秋季太阳照射角度适中,气温适中。 太阳直射的角度不同,使地球接受太阳的光和热总量也不同,因而造成四季的气温变化。 【设计意图】通过观察、比较、交流引导学生将四季交替、气温变化、太阳照射角度变化、物体影子长度变化等一系列互相关联的自然现象进行思考,引发探究兴趣。 二、太阳照射角度与地球公转 四季的太阳照射角度与地球围绕太阳的运动有关系吗? 教师抛出问题后,引导学生从以下方面进行探究。 1、查阅资料,了解地球是怎样围绕太阳运动的。 明确: 地球围绕太阳的运动叫作公转。地球的公转轨道是一个椭圆形,方向自西向东。公转一周所用的时间大约为一年。公转过程中,地轴倾斜,指向始终不变。 2、模拟地球围绕太阳的公转运动 (1)实验材料 橡皮泥、地球仪、电灯、牙签、直尺等。 (2)实验过程 ①在四个地球仪中间放一盏灯当作太阳。 ②调整地轴倾斜指向北方。 ③在北半球一个地方立一根标杆。 ④地球仪绕“太阳”公转。有标杆面自转朝向“太阳”(如图) ⑤观察测量记录在A、B、C、D四个方位标杆影子的长短和太阳的照射角度。 (3)实验记录 (4)实验分析 根据实验观察,能推测出地球在A、B、C、D四个位置上时,我国北方的气温情况和哪个季节吗? (5)实验结论 四季的太阳照射角度与地球围绕太阳的运动有关系。 【设计意图】学生基于经验做出各种猜想,在交流讨论的过程中不断完善自己的方案。引导学生实际并进行模拟实验,发现在地球围绕倾斜的地轴自转并围绕太阳公转的过程中,地球上不同地区的太阳照射角度会发生变化,使得各地的气温发生变化,从而形成了四季变化的自然现象和规律。在此基础上建立日地关系模型,并明确模拟实验方法,发展学生的空间想象能力和模型思维能。 三、四季成因 根据实验结果,说一说四季是怎样形成的。 明确: 地球公转和地轴倾斜,使得太阳对地球的照射角度发生有规律的变化,气温也随之发生变化,由此便形成了四季。 【设计意图】对收集到的信息进行比较、分析,将观察到的现象与事实进行比较,并最终确定与事实相符的模型,只有地球公转和地轴倾斜,使得太阳对地球的照射角度发生有规律的变化,气温也随之发生变化,由此便形成了四季。 三、拓展延伸 二十四节气 阅读资料,回答以下问题。 (1)二十四节气是怎么由来的? 明确: 二十四节气是我们的祖先根据昼夜的长短、正午的影长等变化,在一年当中定出的24个时间点。这些时间点与地球在公转轨道上的位置有关。 (2)二十四节气有哪些名称,顺序是怎样的? 明确: 为了便于记忆,人们编写了一首《二十四节气歌》: 春雨惊春清谷天, 夏满芒夏暑相连, 秋处露秋寒霜降, 冬雪雪冬小大寒。 3)二十四节气有什么意义? 明确: 在长期实践的基础上,我们的祖先还发现农事活动与节气之间的密切关系,留下了许多广为流传的农事谚语,对于我国的农事活动具有非常重要的指导意义 。 谚语: ◆谷雨前后,种瓜点豆。 ◆白露早,寒露迟,秋分种麦正当时。 五、作业布置 查阅资料,收集更多的有关二十四节气谚语。 【设计意图】引导学生了解二十四节气,并将二十四节气与四季变化及农事活动联系起来,渗透我国传统文化教育。

作业布置

教 学 反 思 本节课通过分析四季有规律的现象引导学生发现四季温度的变化和太阳倾斜角度有关。在这个过程中,通过对资料的阅读、比较、分析纠正了学生对四季成因的错误的认识,如普遍的观点认为地球围绕太阳公转过程中,离太阳近时是夏季,离太阳远时是冬季等。 在实验过程中,由于个别小组忽视了地球围绕太阳公转的方向问题,按照教材的图示进行摆放,结果出现了与事实不符的现象,即夏、冬季节影子长短、太阳直射位置相反的现象。也正是这个错误,使学生在分析四季成因的过程中多出了一个反例,在对正反例的比较过程中,进一步明确来的四季的成因。

课题 3.四季的形成 授课时间 月 日(星期 )

课型 新授课 第 1 课时(共1 课时)

教材分析 第3课是《四季的形成》。本课的教学重点是指导学生探究四季的成因,认识到四季的形成与地球公转和地轴倾斜有关。通过引导学生对四季交替、气温变化、太阳照射角度变化、物体影子长度变化等一系列互相关联的自然现象进行思考,帮助他们建立日地运动关系模型;在此基础上,引导学生实际并进行模拟实验,发现在地球围绕倾斜的地轴自转并围绕太阳公转的过程中,地球上不同地区的太阳照射角度会发生变化,使得各地的气温发生变化,从而形成了四季变化的自然现象和规律;最后,引导学生了解二十四节气,并将二十四节气与四季变化及农事活动联系起来,渗透我国传统文化教育。

学情分析 四季的形成是小学科学教学内容,涉及知识较难,相关因素多,过程复杂,学生要在短短的40分钟里认识一种综合的自然现象,既要求学生建立空间想象能力,实现对他们不很熟悉的天文现象进行研究,还要求学生能够把各种相关的因素联系起来形成完整的概念,对小学五年级学生来说学习有一定的困难。

教学目标 科学观念:知道由于地轴倾斜和地球围绕太阳公转形成了四季现象。 科学思维:通过模拟实验开展四季形成原因的探究活动,进一步培养学生的模型思维能力。 探究实践:能利用地球仪和电灯或手电筒等模拟地球公转过程,将地球公转与一年当中气温变化太阳照射角度变化等自然现象建立联系,解释四季成因。 责任态度:对探究四季的形成表现浓厚兴趣,在合作探究中愿意与他人交流。

教学重点 知道由于地轴倾斜和地球围绕太阳公转形成了四季现象。

教学难点 能利用地球仪和电灯或手电筒等模拟地球公转过程,将地球公转与一年当中气温变化太阳照射角度变化等自然现象建立联系,解释四季成因。

板书设计

教学过程 问题引领下的主要学习任务、师生活动及设计意图

一、创设情境,提出问题 1、这四幅图分别代表什么季节? 2、春、夏、秋、冬,称为四季。四季变化有什么特点? 3、春花秋实、夏雨冬雪……我国大部分地区都有明显的四季变化,这是什么原因造成的呢 【设计意图】通过观察、比较、交流引导学生关注四季特点并引发探究兴趣。 二、科学实践活动 一、分析四季气温成因 1、从人们的着装能分析出一年四季气温变化的规律吗? 2、这是我们制作太阳能热水器时做过的一个实验。 在相同条件下,哪一个热水器温度最高?为什么? 由此你能推测出“夏季影子短,冬季影子长”的原因吗? 3、如图所示,夏季太阳照射角度最大,气温最高; 冬季太阳照射角度最小,气温最低;春秋季太阳照射角度适中,气温适中。 太阳直射的角度不同,使地球接受太阳的光和热总量也不同,因而造成四季的气温变化。 【设计意图】通过观察、比较、交流引导学生将四季交替、气温变化、太阳照射角度变化、物体影子长度变化等一系列互相关联的自然现象进行思考,引发探究兴趣。 二、太阳照射角度与地球公转 四季的太阳照射角度与地球围绕太阳的运动有关系吗? 教师抛出问题后,引导学生从以下方面进行探究。 1、查阅资料,了解地球是怎样围绕太阳运动的。 明确: 地球围绕太阳的运动叫作公转。地球的公转轨道是一个椭圆形,方向自西向东。公转一周所用的时间大约为一年。公转过程中,地轴倾斜,指向始终不变。 2、模拟地球围绕太阳的公转运动 (1)实验材料 橡皮泥、地球仪、电灯、牙签、直尺等。 (2)实验过程 ①在四个地球仪中间放一盏灯当作太阳。 ②调整地轴倾斜指向北方。 ③在北半球一个地方立一根标杆。 ④地球仪绕“太阳”公转。有标杆面自转朝向“太阳”(如图) ⑤观察测量记录在A、B、C、D四个方位标杆影子的长短和太阳的照射角度。 (3)实验记录 (4)实验分析 根据实验观察,能推测出地球在A、B、C、D四个位置上时,我国北方的气温情况和哪个季节吗? (5)实验结论 四季的太阳照射角度与地球围绕太阳的运动有关系。 【设计意图】学生基于经验做出各种猜想,在交流讨论的过程中不断完善自己的方案。引导学生实际并进行模拟实验,发现在地球围绕倾斜的地轴自转并围绕太阳公转的过程中,地球上不同地区的太阳照射角度会发生变化,使得各地的气温发生变化,从而形成了四季变化的自然现象和规律。在此基础上建立日地关系模型,并明确模拟实验方法,发展学生的空间想象能力和模型思维能。 三、四季成因 根据实验结果,说一说四季是怎样形成的。 明确: 地球公转和地轴倾斜,使得太阳对地球的照射角度发生有规律的变化,气温也随之发生变化,由此便形成了四季。 【设计意图】对收集到的信息进行比较、分析,将观察到的现象与事实进行比较,并最终确定与事实相符的模型,只有地球公转和地轴倾斜,使得太阳对地球的照射角度发生有规律的变化,气温也随之发生变化,由此便形成了四季。 三、拓展延伸 二十四节气 阅读资料,回答以下问题。 (1)二十四节气是怎么由来的? 明确: 二十四节气是我们的祖先根据昼夜的长短、正午的影长等变化,在一年当中定出的24个时间点。这些时间点与地球在公转轨道上的位置有关。 (2)二十四节气有哪些名称,顺序是怎样的? 明确: 为了便于记忆,人们编写了一首《二十四节气歌》: 春雨惊春清谷天, 夏满芒夏暑相连, 秋处露秋寒霜降, 冬雪雪冬小大寒。 3)二十四节气有什么意义? 明确: 在长期实践的基础上,我们的祖先还发现农事活动与节气之间的密切关系,留下了许多广为流传的农事谚语,对于我国的农事活动具有非常重要的指导意义 。 谚语: ◆谷雨前后,种瓜点豆。 ◆白露早,寒露迟,秋分种麦正当时。 五、作业布置 查阅资料,收集更多的有关二十四节气谚语。 【设计意图】引导学生了解二十四节气,并将二十四节气与四季变化及农事活动联系起来,渗透我国传统文化教育。

作业布置

教 学 反 思 本节课通过分析四季有规律的现象引导学生发现四季温度的变化和太阳倾斜角度有关。在这个过程中,通过对资料的阅读、比较、分析纠正了学生对四季成因的错误的认识,如普遍的观点认为地球围绕太阳公转过程中,离太阳近时是夏季,离太阳远时是冬季等。 在实验过程中,由于个别小组忽视了地球围绕太阳公转的方向问题,按照教材的图示进行摆放,结果出现了与事实不符的现象,即夏、冬季节影子长短、太阳直射位置相反的现象。也正是这个错误,使学生在分析四季成因的过程中多出了一个反例,在对正反例的比较过程中,进一步明确来的四季的成因。