浙教版科学 七下2.2声音的产生和传播同步练习(基础巩固)(含解析)

文档属性

| 名称 | 浙教版科学 七下2.2声音的产生和传播同步练习(基础巩固)(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 609.1KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2024-02-23 16:52:12 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2.2声音的产生和传播

一、选择题

1.将正在发声的音叉紧靠悬线下的轻质小球(如图),关于此实验下列说法错误的( )

A.小球的作用是将微小的振动放大,便于观察

B.此实验为了探究声音的传播需要介质

C.实验中发现小球被多次弹开,说明声音是由物体的振动产生

D.若将此实验放到月球上做,只会观察到小球被多次弹开而听不到声音

2.如图所示为博物馆珍藏的古代青铜“鱼洗”,注入半盆水后,用双手搓把手,会发出嗡嗡声,盆内水花四溅。传说,众多“鱼洗”声能汇集成千军万马之势,曾吓退数十里外的敌军。这反映了我国古代高超的科学制器技术。下列分析错误的是( )

A.“水花四溅”说明发声的“鱼洗”正在振动

B.“鱼洗”发出的声音是靠疏密相间的声波传播的

C.人能听到“鱼洗”发出的声音,是因为在耳蜗内形成了听觉

D.众多“鱼洗”发出的嗡嗡声汇集在一起,改变了声音的响度

3.题为《亚丁湾护航“十八般兵器”》的报道称,中国海军护航编队的舰艇上,出现了一种神秘的声波武器,对索马里海盗构成了有效威慑。阻挡这一武器的袭击,最好用一层( )

A.塑料网 B.真空网 C.液体物质网 D.金属物质网

4.如图所示,边说话边把手放在喉咙处,会感觉到声带在振动,此现象说明( )

A.所有声音均由人的声带产生 B.任何时候声带均是声源

C.声带是人体唯一能发声的器官 D.声音是由物体振动产生的

5.用手握住正在发声的自行车车铃,就听不到铃声了,这是因为 ( )

A.手吸收了声音 B.手太用力了

C.手使车铃停止振动 D.以上说法都不对

6.据说美国研制出一种用超声波做子弹的枪,当超声波达到一定强度时有较强的攻击力.实际要阻挡这一武器的袭击,只要用薄薄的一层( )

A.木板 B.铁板 C.真空带 D.某种液体

7.有一种叫做“鱼洗”的铜制容器。“ 鱼洗”内盛水,当用手搓动两侧的“耳朵”,能看到水珠在水面上跳动,同时还能听到“滋滋”的声音,当手停止搓动后,仍能看见这种现象。发生这种现象的根本原因是( )

A.人的听觉发生了“延长”

B.声音仍在传播,故带动水的运动

C.“鱼洗”周围的空气仍在振动

D.“鱼洗”仍在振动

8.如图所示,紧靠悬线下的轻质小球被音叉多次弹开,并听到有声音产生。关于此实验下列说法错误的是( )

A.小球被多次弹开,说明声音由音叉振动产生

B.此实验为了探究声音的传播需要介质即空气

C.小球的作用是将微小的振动放大,便于观察

D.若将此实验放到月球上做,只会观察到小球被多次弹开

9.利用B超可以帮助医生确定人体内脏的情况,这是因为( )

A.B型超声波的频率很高

B.B型超声波的振幅很大

C.B型超声波进入人体,可在脏器上发生反射,反射波带有信息

D.B型超声波进入人体,可穿透内部脏器治病

10.现化社会里,养狗成为一种“时尚",但遛狗伤人事故也时有发生,超声波驱狗器(如图所示)应运而生。实验结果显示对着狗一按开关,狗好像听到巨大的噪声而躲开,而旁边的人什么也没听见。以下分析中正确的是( )

A.人什么也没听见,是因为它发出声音的响度小

B.人什么也没听见,是因为它发出声波的频率不在人耳能够感受的频率范围内

C.人什么也没听见,是因为它发出的声音不是振动产生的

D.人什么也没听见,是因为它发出的声波不能在空气中传播

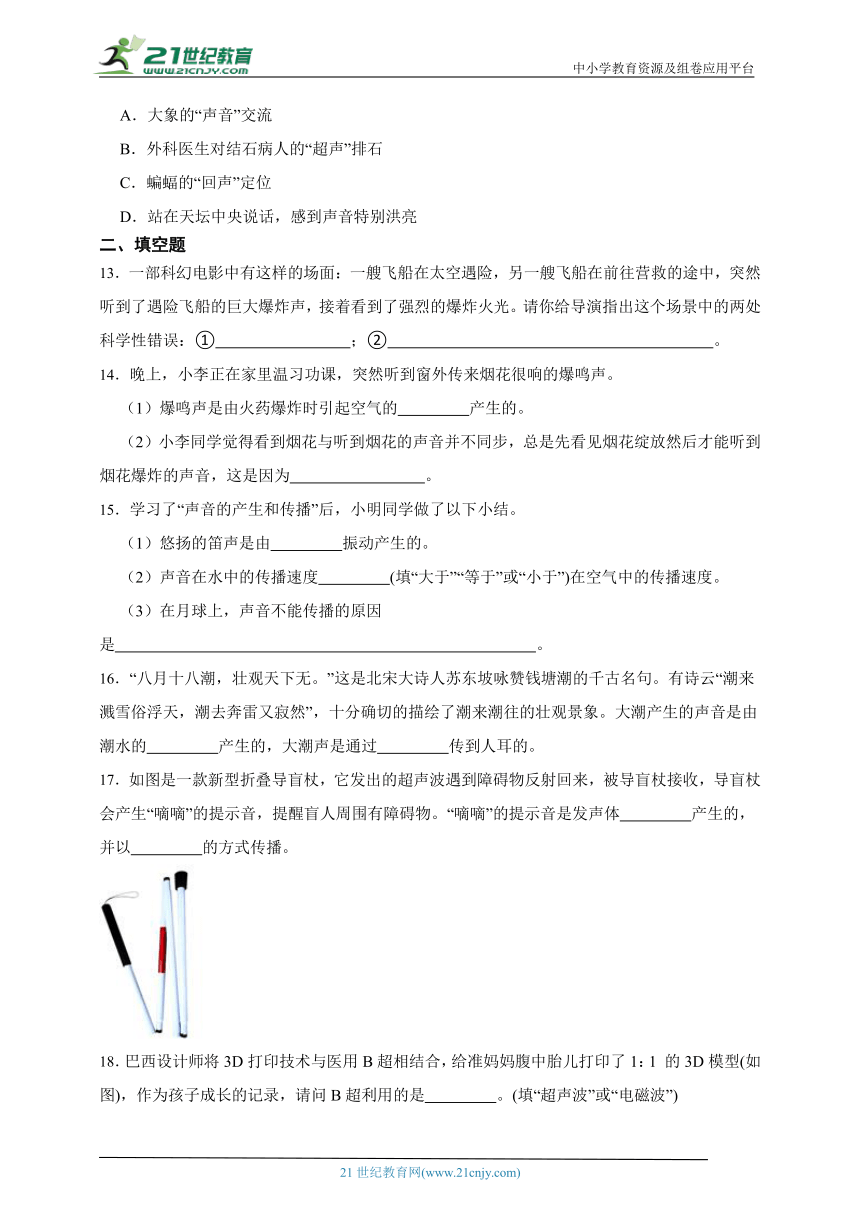

11.地震时会产生频率低于 20 赫的声波。在远离地震中心、人无震感的区域,次声波会引起某些动物的听觉反应。由下表提供的数据可知,在远离地震中心的区域,听觉上有较明显反应的动物是( )

听觉频率/赫

蝙蝠 1000~120000

海豚 150~150000

猫 60~65000

大象 1~20000

A.蝙蝠 B.海豚 C.猫 D.大象

12.以下利用了超声波的反射来获取信息的是( )

A.大象的“声音”交流

B.外科医生对结石病人的“超声”排石

C.蝙蝠的“回声”定位

D.站在天坛中央说话,感到声音特别洪亮

二、填空题

13.一部科幻电影中有这样的场面:一艘飞船在太空遇险,另一艘飞船在前往营救的途中,突然听到了遇险飞船的巨大爆炸声,接着看到了强烈的爆炸火光。请你给导演指出这个场景中的两处科学性错误:① ;② 。

14.晚上,小李正在家里温习功课,突然听到窗外传来烟花很响的爆鸣声。

(1)爆鸣声是由火药爆炸时引起空气的 产生的。

(2)小李同学觉得看到烟花与听到烟花的声音并不同步,总是先看见烟花绽放然后才能听到烟花爆炸的声音,这是因为 。

15.学习了“声音的产生和传播”后,小明同学做了以下小结。

(1)悠扬的笛声是由 振动产生的。

(2)声音在水中的传播速度 (填“大于”“等于”或“小于”)在空气中的传播速度。

(3)在月球上,声音不能传播的原因是 。

16.“八月十八潮,壮观天下无。”这是北宋大诗人苏东坡咏赞钱塘潮的千古名句。有诗云“潮来溅雪俗浮天,潮去奔雷又寂然”,十分确切的描绘了潮来潮往的壮观景象。大潮产生的声音是由潮水的 产生的,大潮声是通过 传到人耳的。

17.如图是一款新型折叠导盲杖,它发出的超声波遇到障碍物反射回来,被导盲杖接收,导盲杖会产生“嘀嘀”的提示音,提醒盲人周围有障碍物。“嘀嘀”的提示音是发声体 产生的,并以 的方式传播。

18.巴西设计师将3D打印技术与医用B超相结合,给准妈妈腹中胎儿打印了1:1 的3D模型(如图),作为孩子成长的记录,请问B超利用的是 。(填“超声波”或“电磁波”)

19.某种昆虫靠翅膀的振动发声。如果这种昆虫的翅膀在2 s内振动了600次,频率是 Hz,人的听觉范围在 Hz到 Hz之间,人类 (选填“能”或“不能”)听到该种昆虫翅膀振动的声音。

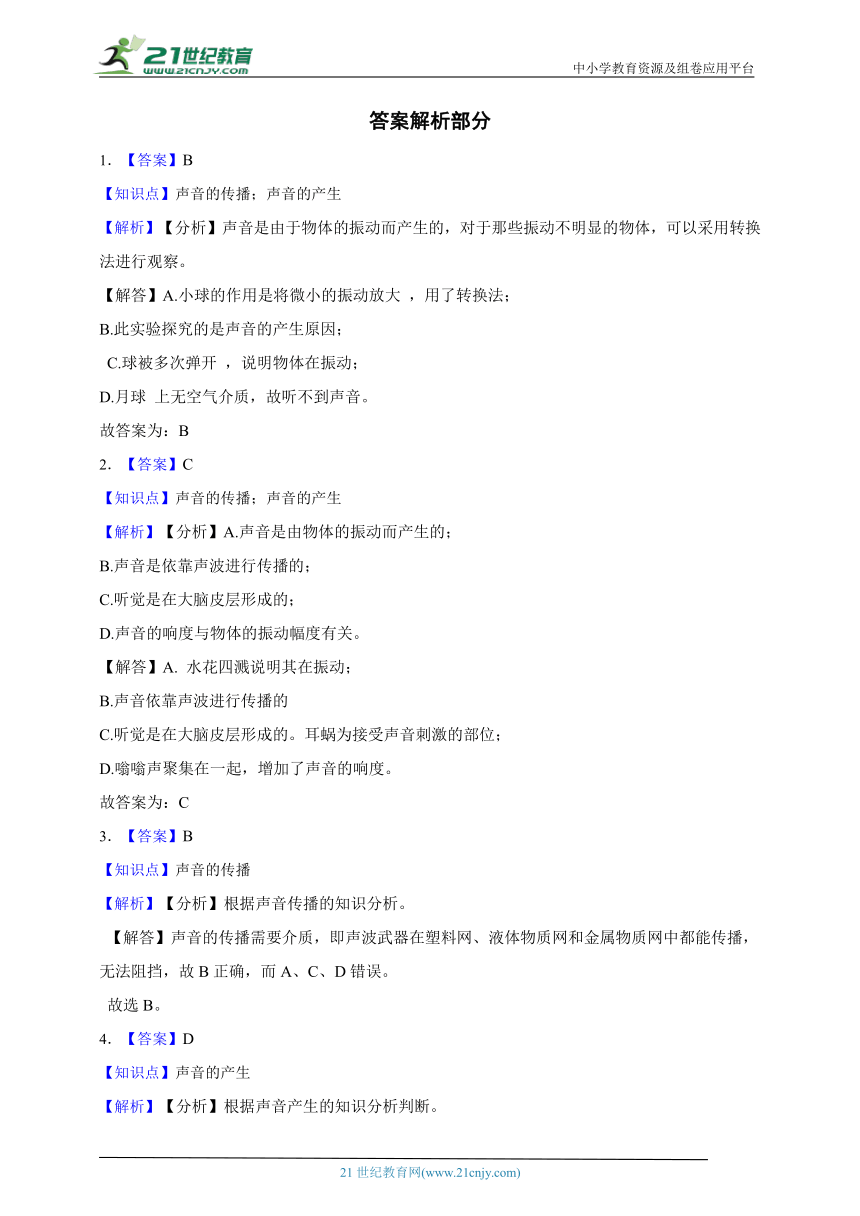

20.如图是人和一些动物发声和听觉的频率范围。他们所发出的声音都是由于发声部位 而产生的。地震前通常有次声波产生,人、海豚和大象能最先感觉到次声波的是 。

三、解答题

21.1912年,“泰坦尼克号”首次出航即触冰山沉没,这件事震惊了世界.探测航道上的冰山,请你说一说用声学方法探测冰山的道理。

答案解析部分

1.【答案】B

【知识点】声音的传播;声音的产生

【解析】【分析】声音是由于物体的振动而产生的,对于那些振动不明显的物体,可以采用转换法进行观察。

【解答】A.小球的作用是将微小的振动放大 ,用了转换法;

B.此实验探究的是声音的产生原因;

C.球被多次弹开 ,说明物体在振动;

D.月球 上无空气介质,故听不到声音。

故答案为:B

2.【答案】C

【知识点】声音的传播;声音的产生

【解析】【分析】A.声音是由物体的振动而产生的;

B.声音是依靠声波进行传播的;

C.听觉是在大脑皮层形成的;

D.声音的响度与物体的振动幅度有关。

【解答】A. 水花四溅说明其在振动;

B.声音依靠声波进行传播的

C.听觉是在大脑皮层形成的。耳蜗为接受声音刺激的部位;

D.嗡嗡声聚集在一起,增加了声音的响度。

故答案为:C

3.【答案】B

【知识点】声音的传播

【解析】【分析】根据声音传播的知识分析。

【解答】声音的传播需要介质,即声波武器在塑料网、液体物质网和金属物质网中都能传播,无法阻挡,故B正确,而A、C、D错误。

故选B。

4.【答案】D

【知识点】声音的产生

【解析】【分析】根据声音产生的知识分析判断。

【解答】如图所示,边说话边把手放在喉咙处,会感觉到声带在振动,此现象说明声音是由物体振动产生的,故D正确,而A、B、C错误。

故选D。

5.【答案】C

【知识点】声音的产生

【解析】【分析】声音由物体振动产生,振动停止,则发声就会停止,据此分析判断。

【解答】用手握住正在发声的自行车车铃,就听不到铃声了,这是因为手使车铃停止振动,故C正确,而A、B、D错误。

故选C。

6.【答案】C

【知识点】声音的产生

【解析】【分析】根据声音传播的知识分析。

【解答】声音的传播需要介质,声音无法在真空中传播。而超声波也是声的一种,只要在传播过程中准备一层真空带,那么就能阻挡它的伤害,故C正确,而A、B、D错误。

故选C。

7.【答案】D

【知识点】声音的产生

【解析】【分析】根据声音产生的知识分析判断。

【解答】当手停止搓动后,“鱼洗”仍然能发出“滋滋”的声音,说明它仍在振动,故D正确,而A、B、C错误。

故选D。

8.【答案】B

【知识点】声音的传播;声音的产生

【解析】【分析】根据声音的产生和传播的知识分析判断。

【解答】A.小球被多次弹开,说明声音由音叉振动产生,故A正确不合题意;

B.此实验为了探究声音由物体的振动产生,故B错误符合题意;

C.小球的作用是将微小的振动放大,便于观察,故C正确不合题意;

D.若将此实验放到月球上做,只会观察到小球被多次弹开,而不会听到声音,故D正确不合题意。

故选B。

9.【答案】C

【知识点】超声波与次声波

【解析】【分析】根据超声波的特点和应用的知识分析判断。

【解答】利用B超可以帮助医生确定人体内脏的情况,这是因为B型超声波进入人体,可在脏器上发生反射,反射波带有信息,故C正确,而A、B、D错误。

故选C。

10.【答案】B

【知识点】超声波与次声波

【解析】【分析】根据超声波的定义分析。

【解答】声波驱狗器发出超声波,即频率高于人类的听觉范围,所以人类听不到。但是却在狗的听觉范围内,因此狗能听到,故B正确,而A、C、D错误。

故选B。

11.【答案】D

【知识点】超声波与次声波

【解析】【分析】次声波的频率在哪种动物的听觉范围内,哪种动物就是正确选项。

【解答】次声波的频率低于20Hz,正好在大象的听觉范围1~20000Hz之间,则听觉上有较明显反应的动物是大象,故D正确,而A、B、C错误。

故选D。

12.【答案】C

【知识点】超声波与次声波

【解析】【分析】大象用来交流的“声音”不被人类听到,因为它是次声波;超声碎石是超声波能传递能量的应用;回声定位是超声波能够传递信息的应用;声音在传播的过程中如果原声和回声混合在一起,将加强原声。

【解答】A、大象用来交流的“声音”是次声波,故A不符合题意;

B、外科医生对结石病人的“超声”排石是利用超声波能传递能量,故B不符合题意;

C、蝙蝠的“回声”定位,利用了超声波的反射来获取信息,故C符合题意;

D、站在天坛中央说话,感到声音特别洪亮,原因是回声与原声的混合在一起,加强了声音,故D不符合题意。

故答案为:C。

13.【答案】真空无法传声;应先看到爆炸的火光,听不到爆炸的声音

【知识点】声音的传播;声音的产生

【解析】【分析】声音的传播需要介质,光的传播可以不需要介质。

【解答】太空中无法传播声音;光可以在太空中传播,故应先看到爆炸的火光,听不到爆炸的声音。

14.【答案】(1)振动

(2)光速比声速大

【知识点】声音的传播;声音的产生

【解析】【分析】(1)根据声音产生的知识解答;

(2)根据光速和声速的大小关系解答。

【解答】(1)爆鸣声是由火药爆炸时引起空气的振动产生的。

(2)小李同学觉得看到烟花与听到烟花的声音并不同步,总是先看见烟花绽放然后才能听到烟花爆炸的声音,这是因为光速比声速大。

15.【答案】(1)空气柱

(2)大于

(3)声音的传播需要介质,月球上是真空的,真空无法传声

【知识点】声音的传播;声音的产生

【解析】【分析】(1)根据声音振动的知识解答;

(2)根据声速的知识解答;

(3)声音的传播需要介质,据此分析解答。

【解答】(1)悠扬的笛声是由空气柱振动产生的。

(2)声音在水中的传播速度大于在空气中的传播速度。

(3)在月球上,声音不能传播的原因是:声音的传播需要介质,月球上是真空的,真空无法传声。

16.【答案】振动;空气

【知识点】声音的传播;声音的产生

【解析】【分析】根据声音产生和传播的知识解答。

【解答】大潮产生的声音是由潮水的振动产生的,大潮声是通过空气传到人耳的。

17.【答案】振动;波

【知识点】声音的传播;声音的产生

【解析】【分析】(1)根据声音产生的知识解答;

(2)声音在空气中以波的形式向外传播。

【解答】“嘀嘀”的提示音是发声体振动产生的,并以波的方式传播。

18.【答案】超声波

【知识点】超声波与次声波

【解析】【分析】根据声音的分类的知识判断。

【解答】B超中的“超”,指的是超声波。

19.【答案】300;20;20 000;能

【知识点】超声波与次声波

【解析】【分析】(1)物体在1s内振动的次数叫做频率,即;

(2)根据人类的听觉范围分析。

【解答】(1)这种昆虫翅膀振动的频率:;

(2)人的听觉范围在20Hz到20000Hz之间,人类能听到该种昆虫翅膀振动的声音。

20.【答案】振动;大象

【知识点】超声波与次声波

【解析】【分析】声音是物体振动产生的;地震产生的次声波频率低于20Hz,比较人和一些动物的听觉频率即可解答。

【解答】人和一些动物所发出的声音都是由于发声部位振动而产生的;地震前产生的次声波率低于20Hz,图中只有大象的听觉范围低于20Hz,所以大象能最先感觉到次声波。

故答案为:振动;大象。

21.【答案】在水下用发声装置发出特定的频率的声波,利用声呐进行监听,通过回声的间隔时间,算出距离;再利用方向,确定位置。

【知识点】声音的传播;声音的产生

【解析】【解答】用声学方法探测冰山的道理:在水下用发声装置发出特定的频率的声波,利用声呐进行监听,通过回声的间隔时间,算出距离;再利用方向,确定位置。

【分析】利用回声定位原理,测出冰山的位置与距离.具体说是,在水下用发声装置发出特定的频率的声波,利用声呐进行监听,通过回声的间隔时间,算出距离.再利用方向,确定位置。

试题分析部分

1、试卷总体分布分析

总分:64分

分值分布 客观题(占比) 38.0(59.4%)

主观题(占比) 26.0(40.6%)

题量分布 客观题(占比) 16(76.2%)

主观题(占比) 5(23.8%)

2、试卷题量分布分析

大题题型 题目量(占比) 分值(占比)

选择题 12(57.1%) 24.0(37.5%)

填空题 8(38.1%) 35.0(54.7%)

解答题 1(4.8%) 5.0(7.8%)

3、试卷难度结构分析

序号 难易度 占比

1 容易 (100.0%)

4、试卷知识点分析

序号 知识点(认知水平) 分值(占比) 对应题号

1 超声波与次声波 22.0(34.4%) 9,10,11,12,18,19,20

2 声音的产生 40.0(62.5%) 1,2,4,5,6,7,8,13,14,15,16,17,21

3 声音的传播 34.0(53.1%) 1,2,3,8,13,14,15,16,17,21

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2.2声音的产生和传播

一、选择题

1.将正在发声的音叉紧靠悬线下的轻质小球(如图),关于此实验下列说法错误的( )

A.小球的作用是将微小的振动放大,便于观察

B.此实验为了探究声音的传播需要介质

C.实验中发现小球被多次弹开,说明声音是由物体的振动产生

D.若将此实验放到月球上做,只会观察到小球被多次弹开而听不到声音

2.如图所示为博物馆珍藏的古代青铜“鱼洗”,注入半盆水后,用双手搓把手,会发出嗡嗡声,盆内水花四溅。传说,众多“鱼洗”声能汇集成千军万马之势,曾吓退数十里外的敌军。这反映了我国古代高超的科学制器技术。下列分析错误的是( )

A.“水花四溅”说明发声的“鱼洗”正在振动

B.“鱼洗”发出的声音是靠疏密相间的声波传播的

C.人能听到“鱼洗”发出的声音,是因为在耳蜗内形成了听觉

D.众多“鱼洗”发出的嗡嗡声汇集在一起,改变了声音的响度

3.题为《亚丁湾护航“十八般兵器”》的报道称,中国海军护航编队的舰艇上,出现了一种神秘的声波武器,对索马里海盗构成了有效威慑。阻挡这一武器的袭击,最好用一层( )

A.塑料网 B.真空网 C.液体物质网 D.金属物质网

4.如图所示,边说话边把手放在喉咙处,会感觉到声带在振动,此现象说明( )

A.所有声音均由人的声带产生 B.任何时候声带均是声源

C.声带是人体唯一能发声的器官 D.声音是由物体振动产生的

5.用手握住正在发声的自行车车铃,就听不到铃声了,这是因为 ( )

A.手吸收了声音 B.手太用力了

C.手使车铃停止振动 D.以上说法都不对

6.据说美国研制出一种用超声波做子弹的枪,当超声波达到一定强度时有较强的攻击力.实际要阻挡这一武器的袭击,只要用薄薄的一层( )

A.木板 B.铁板 C.真空带 D.某种液体

7.有一种叫做“鱼洗”的铜制容器。“ 鱼洗”内盛水,当用手搓动两侧的“耳朵”,能看到水珠在水面上跳动,同时还能听到“滋滋”的声音,当手停止搓动后,仍能看见这种现象。发生这种现象的根本原因是( )

A.人的听觉发生了“延长”

B.声音仍在传播,故带动水的运动

C.“鱼洗”周围的空气仍在振动

D.“鱼洗”仍在振动

8.如图所示,紧靠悬线下的轻质小球被音叉多次弹开,并听到有声音产生。关于此实验下列说法错误的是( )

A.小球被多次弹开,说明声音由音叉振动产生

B.此实验为了探究声音的传播需要介质即空气

C.小球的作用是将微小的振动放大,便于观察

D.若将此实验放到月球上做,只会观察到小球被多次弹开

9.利用B超可以帮助医生确定人体内脏的情况,这是因为( )

A.B型超声波的频率很高

B.B型超声波的振幅很大

C.B型超声波进入人体,可在脏器上发生反射,反射波带有信息

D.B型超声波进入人体,可穿透内部脏器治病

10.现化社会里,养狗成为一种“时尚",但遛狗伤人事故也时有发生,超声波驱狗器(如图所示)应运而生。实验结果显示对着狗一按开关,狗好像听到巨大的噪声而躲开,而旁边的人什么也没听见。以下分析中正确的是( )

A.人什么也没听见,是因为它发出声音的响度小

B.人什么也没听见,是因为它发出声波的频率不在人耳能够感受的频率范围内

C.人什么也没听见,是因为它发出的声音不是振动产生的

D.人什么也没听见,是因为它发出的声波不能在空气中传播

11.地震时会产生频率低于 20 赫的声波。在远离地震中心、人无震感的区域,次声波会引起某些动物的听觉反应。由下表提供的数据可知,在远离地震中心的区域,听觉上有较明显反应的动物是( )

听觉频率/赫

蝙蝠 1000~120000

海豚 150~150000

猫 60~65000

大象 1~20000

A.蝙蝠 B.海豚 C.猫 D.大象

12.以下利用了超声波的反射来获取信息的是( )

A.大象的“声音”交流

B.外科医生对结石病人的“超声”排石

C.蝙蝠的“回声”定位

D.站在天坛中央说话,感到声音特别洪亮

二、填空题

13.一部科幻电影中有这样的场面:一艘飞船在太空遇险,另一艘飞船在前往营救的途中,突然听到了遇险飞船的巨大爆炸声,接着看到了强烈的爆炸火光。请你给导演指出这个场景中的两处科学性错误:① ;② 。

14.晚上,小李正在家里温习功课,突然听到窗外传来烟花很响的爆鸣声。

(1)爆鸣声是由火药爆炸时引起空气的 产生的。

(2)小李同学觉得看到烟花与听到烟花的声音并不同步,总是先看见烟花绽放然后才能听到烟花爆炸的声音,这是因为 。

15.学习了“声音的产生和传播”后,小明同学做了以下小结。

(1)悠扬的笛声是由 振动产生的。

(2)声音在水中的传播速度 (填“大于”“等于”或“小于”)在空气中的传播速度。

(3)在月球上,声音不能传播的原因是 。

16.“八月十八潮,壮观天下无。”这是北宋大诗人苏东坡咏赞钱塘潮的千古名句。有诗云“潮来溅雪俗浮天,潮去奔雷又寂然”,十分确切的描绘了潮来潮往的壮观景象。大潮产生的声音是由潮水的 产生的,大潮声是通过 传到人耳的。

17.如图是一款新型折叠导盲杖,它发出的超声波遇到障碍物反射回来,被导盲杖接收,导盲杖会产生“嘀嘀”的提示音,提醒盲人周围有障碍物。“嘀嘀”的提示音是发声体 产生的,并以 的方式传播。

18.巴西设计师将3D打印技术与医用B超相结合,给准妈妈腹中胎儿打印了1:1 的3D模型(如图),作为孩子成长的记录,请问B超利用的是 。(填“超声波”或“电磁波”)

19.某种昆虫靠翅膀的振动发声。如果这种昆虫的翅膀在2 s内振动了600次,频率是 Hz,人的听觉范围在 Hz到 Hz之间,人类 (选填“能”或“不能”)听到该种昆虫翅膀振动的声音。

20.如图是人和一些动物发声和听觉的频率范围。他们所发出的声音都是由于发声部位 而产生的。地震前通常有次声波产生,人、海豚和大象能最先感觉到次声波的是 。

三、解答题

21.1912年,“泰坦尼克号”首次出航即触冰山沉没,这件事震惊了世界.探测航道上的冰山,请你说一说用声学方法探测冰山的道理。

答案解析部分

1.【答案】B

【知识点】声音的传播;声音的产生

【解析】【分析】声音是由于物体的振动而产生的,对于那些振动不明显的物体,可以采用转换法进行观察。

【解答】A.小球的作用是将微小的振动放大 ,用了转换法;

B.此实验探究的是声音的产生原因;

C.球被多次弹开 ,说明物体在振动;

D.月球 上无空气介质,故听不到声音。

故答案为:B

2.【答案】C

【知识点】声音的传播;声音的产生

【解析】【分析】A.声音是由物体的振动而产生的;

B.声音是依靠声波进行传播的;

C.听觉是在大脑皮层形成的;

D.声音的响度与物体的振动幅度有关。

【解答】A. 水花四溅说明其在振动;

B.声音依靠声波进行传播的

C.听觉是在大脑皮层形成的。耳蜗为接受声音刺激的部位;

D.嗡嗡声聚集在一起,增加了声音的响度。

故答案为:C

3.【答案】B

【知识点】声音的传播

【解析】【分析】根据声音传播的知识分析。

【解答】声音的传播需要介质,即声波武器在塑料网、液体物质网和金属物质网中都能传播,无法阻挡,故B正确,而A、C、D错误。

故选B。

4.【答案】D

【知识点】声音的产生

【解析】【分析】根据声音产生的知识分析判断。

【解答】如图所示,边说话边把手放在喉咙处,会感觉到声带在振动,此现象说明声音是由物体振动产生的,故D正确,而A、B、C错误。

故选D。

5.【答案】C

【知识点】声音的产生

【解析】【分析】声音由物体振动产生,振动停止,则发声就会停止,据此分析判断。

【解答】用手握住正在发声的自行车车铃,就听不到铃声了,这是因为手使车铃停止振动,故C正确,而A、B、D错误。

故选C。

6.【答案】C

【知识点】声音的产生

【解析】【分析】根据声音传播的知识分析。

【解答】声音的传播需要介质,声音无法在真空中传播。而超声波也是声的一种,只要在传播过程中准备一层真空带,那么就能阻挡它的伤害,故C正确,而A、B、D错误。

故选C。

7.【答案】D

【知识点】声音的产生

【解析】【分析】根据声音产生的知识分析判断。

【解答】当手停止搓动后,“鱼洗”仍然能发出“滋滋”的声音,说明它仍在振动,故D正确,而A、B、C错误。

故选D。

8.【答案】B

【知识点】声音的传播;声音的产生

【解析】【分析】根据声音的产生和传播的知识分析判断。

【解答】A.小球被多次弹开,说明声音由音叉振动产生,故A正确不合题意;

B.此实验为了探究声音由物体的振动产生,故B错误符合题意;

C.小球的作用是将微小的振动放大,便于观察,故C正确不合题意;

D.若将此实验放到月球上做,只会观察到小球被多次弹开,而不会听到声音,故D正确不合题意。

故选B。

9.【答案】C

【知识点】超声波与次声波

【解析】【分析】根据超声波的特点和应用的知识分析判断。

【解答】利用B超可以帮助医生确定人体内脏的情况,这是因为B型超声波进入人体,可在脏器上发生反射,反射波带有信息,故C正确,而A、B、D错误。

故选C。

10.【答案】B

【知识点】超声波与次声波

【解析】【分析】根据超声波的定义分析。

【解答】声波驱狗器发出超声波,即频率高于人类的听觉范围,所以人类听不到。但是却在狗的听觉范围内,因此狗能听到,故B正确,而A、C、D错误。

故选B。

11.【答案】D

【知识点】超声波与次声波

【解析】【分析】次声波的频率在哪种动物的听觉范围内,哪种动物就是正确选项。

【解答】次声波的频率低于20Hz,正好在大象的听觉范围1~20000Hz之间,则听觉上有较明显反应的动物是大象,故D正确,而A、B、C错误。

故选D。

12.【答案】C

【知识点】超声波与次声波

【解析】【分析】大象用来交流的“声音”不被人类听到,因为它是次声波;超声碎石是超声波能传递能量的应用;回声定位是超声波能够传递信息的应用;声音在传播的过程中如果原声和回声混合在一起,将加强原声。

【解答】A、大象用来交流的“声音”是次声波,故A不符合题意;

B、外科医生对结石病人的“超声”排石是利用超声波能传递能量,故B不符合题意;

C、蝙蝠的“回声”定位,利用了超声波的反射来获取信息,故C符合题意;

D、站在天坛中央说话,感到声音特别洪亮,原因是回声与原声的混合在一起,加强了声音,故D不符合题意。

故答案为:C。

13.【答案】真空无法传声;应先看到爆炸的火光,听不到爆炸的声音

【知识点】声音的传播;声音的产生

【解析】【分析】声音的传播需要介质,光的传播可以不需要介质。

【解答】太空中无法传播声音;光可以在太空中传播,故应先看到爆炸的火光,听不到爆炸的声音。

14.【答案】(1)振动

(2)光速比声速大

【知识点】声音的传播;声音的产生

【解析】【分析】(1)根据声音产生的知识解答;

(2)根据光速和声速的大小关系解答。

【解答】(1)爆鸣声是由火药爆炸时引起空气的振动产生的。

(2)小李同学觉得看到烟花与听到烟花的声音并不同步,总是先看见烟花绽放然后才能听到烟花爆炸的声音,这是因为光速比声速大。

15.【答案】(1)空气柱

(2)大于

(3)声音的传播需要介质,月球上是真空的,真空无法传声

【知识点】声音的传播;声音的产生

【解析】【分析】(1)根据声音振动的知识解答;

(2)根据声速的知识解答;

(3)声音的传播需要介质,据此分析解答。

【解答】(1)悠扬的笛声是由空气柱振动产生的。

(2)声音在水中的传播速度大于在空气中的传播速度。

(3)在月球上,声音不能传播的原因是:声音的传播需要介质,月球上是真空的,真空无法传声。

16.【答案】振动;空气

【知识点】声音的传播;声音的产生

【解析】【分析】根据声音产生和传播的知识解答。

【解答】大潮产生的声音是由潮水的振动产生的,大潮声是通过空气传到人耳的。

17.【答案】振动;波

【知识点】声音的传播;声音的产生

【解析】【分析】(1)根据声音产生的知识解答;

(2)声音在空气中以波的形式向外传播。

【解答】“嘀嘀”的提示音是发声体振动产生的,并以波的方式传播。

18.【答案】超声波

【知识点】超声波与次声波

【解析】【分析】根据声音的分类的知识判断。

【解答】B超中的“超”,指的是超声波。

19.【答案】300;20;20 000;能

【知识点】超声波与次声波

【解析】【分析】(1)物体在1s内振动的次数叫做频率,即;

(2)根据人类的听觉范围分析。

【解答】(1)这种昆虫翅膀振动的频率:;

(2)人的听觉范围在20Hz到20000Hz之间,人类能听到该种昆虫翅膀振动的声音。

20.【答案】振动;大象

【知识点】超声波与次声波

【解析】【分析】声音是物体振动产生的;地震产生的次声波频率低于20Hz,比较人和一些动物的听觉频率即可解答。

【解答】人和一些动物所发出的声音都是由于发声部位振动而产生的;地震前产生的次声波率低于20Hz,图中只有大象的听觉范围低于20Hz,所以大象能最先感觉到次声波。

故答案为:振动;大象。

21.【答案】在水下用发声装置发出特定的频率的声波,利用声呐进行监听,通过回声的间隔时间,算出距离;再利用方向,确定位置。

【知识点】声音的传播;声音的产生

【解析】【解答】用声学方法探测冰山的道理:在水下用发声装置发出特定的频率的声波,利用声呐进行监听,通过回声的间隔时间,算出距离;再利用方向,确定位置。

【分析】利用回声定位原理,测出冰山的位置与距离.具体说是,在水下用发声装置发出特定的频率的声波,利用声呐进行监听,通过回声的间隔时间,算出距离.再利用方向,确定位置。

试题分析部分

1、试卷总体分布分析

总分:64分

分值分布 客观题(占比) 38.0(59.4%)

主观题(占比) 26.0(40.6%)

题量分布 客观题(占比) 16(76.2%)

主观题(占比) 5(23.8%)

2、试卷题量分布分析

大题题型 题目量(占比) 分值(占比)

选择题 12(57.1%) 24.0(37.5%)

填空题 8(38.1%) 35.0(54.7%)

解答题 1(4.8%) 5.0(7.8%)

3、试卷难度结构分析

序号 难易度 占比

1 容易 (100.0%)

4、试卷知识点分析

序号 知识点(认知水平) 分值(占比) 对应题号

1 超声波与次声波 22.0(34.4%) 9,10,11,12,18,19,20

2 声音的产生 40.0(62.5%) 1,2,4,5,6,7,8,13,14,15,16,17,21

3 声音的传播 34.0(53.1%) 1,2,3,8,13,14,15,16,17,21

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第1章 代代相传的生命

- 第1节 新生命的诞生

- 第2节 走向成熟

- 第3节 动物的生长时期

- 第4节 植物的一生

- 第5节 植物生殖方式的多样性

- 第6节 细菌和真菌的繁殖

- 第2章 对环境的察觉

- 第1节 感觉世界

- 第2节 声音的产生和传播

- 第3节 耳和听觉

- 第4节 光和颜色

- 第5节 光的反射和折射

- 第6节 透镜和视觉

- 第3章 运动和力

- 第1节 机械运动

- 第2节 力的存在

- 第3节 重力

- 第4节 牛顿第一定律

- 第5节 二力平衡的条件

- 第6节 摩擦力

- 第7节 压强

- 第4章 地球和宇宙

- 第1节 太阳和月球

- 第2节 地球的自转

- 第3节 地球的绕日运动

- 第4节 月相

- 第5节 日食和月食

- 第6节 太阳系

- 第7节 探索宇宙

- 研究性学习课题

- 一 青春期的心理及保健

- 二 噪声污染及其控制

- 三 自行车增大和减少摩擦的措施

- 四 观测当地的星空