浙教版科学 七下2.2声音的产生和传播同步练习(能力提升)(含解析)

文档属性

| 名称 | 浙教版科学 七下2.2声音的产生和传播同步练习(能力提升)(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 732.2KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2024-02-23 16:53:38 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2.2声音的产生和传播

一、选择题

1.使用一款骨传导蓝牙耳机时,将耳机贴在耳边的颞骨两侧而不是堵塞住外耳道,既可以听到耳机发出的声音,也能听到周围环境的声音。听到耳机声音和周围环境声音对应的传播介质,分别是( )

A.气体、固体 B.气体、气体

C.固体、固体 D.固体、气体.

2.在学习声音相关知识时,教材中安排了丰富多样的活动。下列说法正确的是( )

A.甲:听到铁块在水中的敲击声,说明声音可以在水中传播

B.乙:随着空气被抽出,铃声逐渐减弱,说明电铃振动变弱 .

C.丙:未拉紧棉绳导致听不到声音,说明棉绳不能传播声音

D.丁:伸出桌面的钢尺长度变短,拔动钢尺时音调变高,说明钢尺振动变慢

3.在月球上,两个宇航员只能通过无线电话进行交流,这是因为( )

A.月球上太冷 B.月球上没有空气

C.宇航员不适应月球 D.月球上太嘈杂

4.下列关于声现象的说法中正确的是 ( )

A.甲图:用力击鼓比轻轻击鼓产生的声音音调高

B.乙图:人听到瀑布的流水声是由空气传来的

C.丙图:倒车雷达利用了声音可以传递能量

D.丁图:人戴耳罩是用控制声源的方法控制噪声的

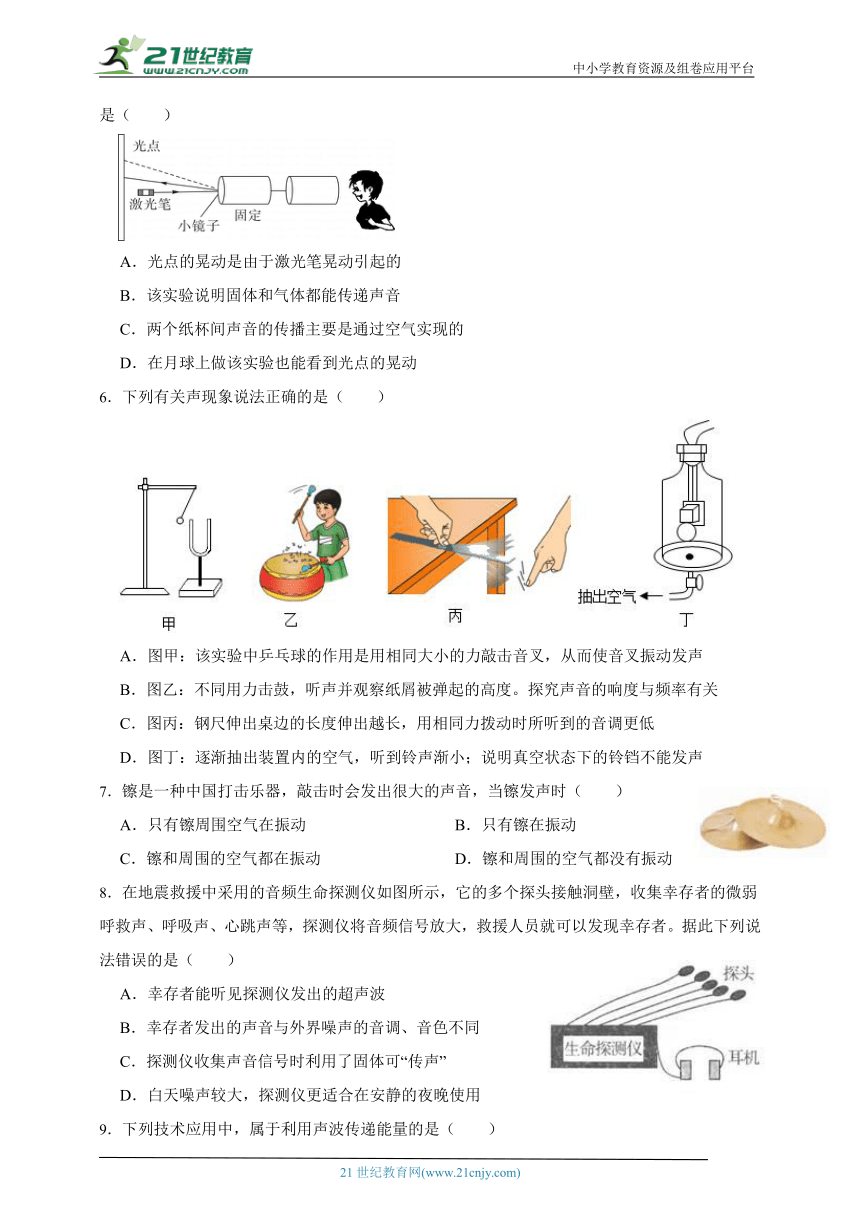

5.如图是小明探究“看”到自己的声音的实验。把两个纸杯底部用细棉线连接起来,固定其中一个纸杯,在纸杯口处蒙上胶膜,膜上黏一片小平面镜。拉紧棉线,将激光笔发出的光照射在平面镜上,小明对另一纸杯说话(不接触纸杯),会看到墙上反射的光点在晃动。则下列说法正确的是( )

A.光点的晃动是由于激光笔晃动引起的

B.该实验说明固体和气体都能传递声音

C.两个纸杯间声音的传播主要是通过空气实现的

D.在月球上做该实验也能看到光点的晃动

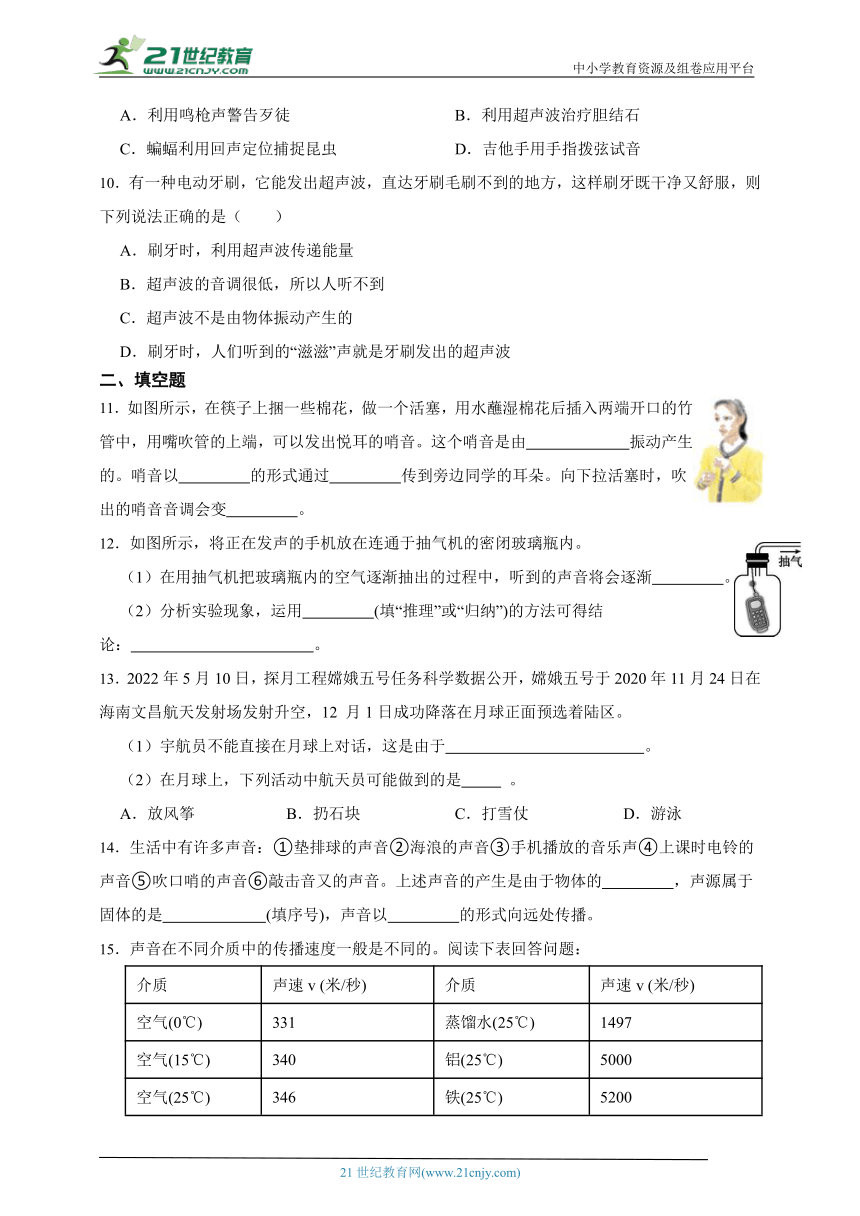

6.下列有关声现象说法正确的是( )

A.图甲:该实验中乒乓球的作用是用相同大小的力敲击音叉,从而使音叉振动发声

B.图乙:不同用力击鼓,听声并观察纸屑被弹起的高度。探究声音的响度与频率有关

C.图丙:钢尺伸出桌边的长度伸出越长,用相同力拨动时所听到的音调更低

D.图丁:逐渐抽出装置内的空气,听到铃声渐小;说明真空状态下的铃铛不能发声

7.镲是一种中国打击乐器,敲击时会发出很大的声音,当镲发声时( )

A.只有镲周围空气在振动 B.只有镲在振动

C.镲和周围的空气都在振动 D.镲和周围的空气都没有振动

8.在地震救援中采用的音频生命探测仪如图所示,它的多个探头接触洞壁,收集幸存者的微弱呼救声、呼吸声、心跳声等,探测仪将音频信号放大,救援人员就可以发现幸存者。据此下列说法错误的是( )

A.幸存者能听见探测仪发出的超声波

B.幸存者发出的声音与外界噪声的音调、音色不同

C.探测仪收集声音信号时利用了固体可“传声”

D.白天噪声较大,探测仪更适合在安静的夜晚使用

9.下列技术应用中,属于利用声波传递能量的是( )

A.利用鸣枪声警告歹徒 B.利用超声波治疗胆结石

C.蝙蝠利用回声定位捕捉昆虫 D.吉他手用手指拨弦试音

10.有一种电动牙刷,它能发出超声波,直达牙刷毛刷不到的地方,这样刷牙既干净又舒服,则下列说法正确的是( )

A.刷牙时,利用超声波传递能量

B.超声波的音调很低,所以人听不到

C.超声波不是由物体振动产生的

D.刷牙时,人们听到的“滋滋”声就是牙刷发出的超声波

二、填空题

11.如图所示,在筷子上捆一些棉花,做一个活塞,用水蘸湿棉花后插入两端开口的竹管中,用嘴吹管的上端,可以发出悦耳的哨音。这个哨音是由 振动产生的。哨音以 的形式通过 传到旁边同学的耳朵。向下拉活塞时,吹出的哨音音调会变 。

12.如图所示,将正在发声的手机放在连通于抽气机的密闭玻璃瓶内。

(1)在用抽气机把玻璃瓶内的空气逐渐抽出的过程中,听到的声音将会逐渐 。

(2)分析实验现象,运用 (填“推理”或“归纳”)的方法可得结论: 。

13.2022年5月10日,探月工程嫦娥五号任务科学数据公开,嫦娥五号于2020年11月24日在海南文昌航天发射场发射升空,12 月1日成功降落在月球正面预选着陆区。

(1)宇航员不能直接在月球上对话,这是由于 。

(2)在月球上,下列活动中航天员可能做到的是 。

A.放风筝 B.扔石块 C.打雪仗 D.游泳

14.生活中有许多声音:①垫排球的声音②海浪的声音③手机播放的音乐声④上课时电铃的声音⑤吹口哨的声音⑥敲击音又的声音。上述声音的产生是由于物体的 ,声源属于固体的是 (填序号),声音以 的形式向远处传播。

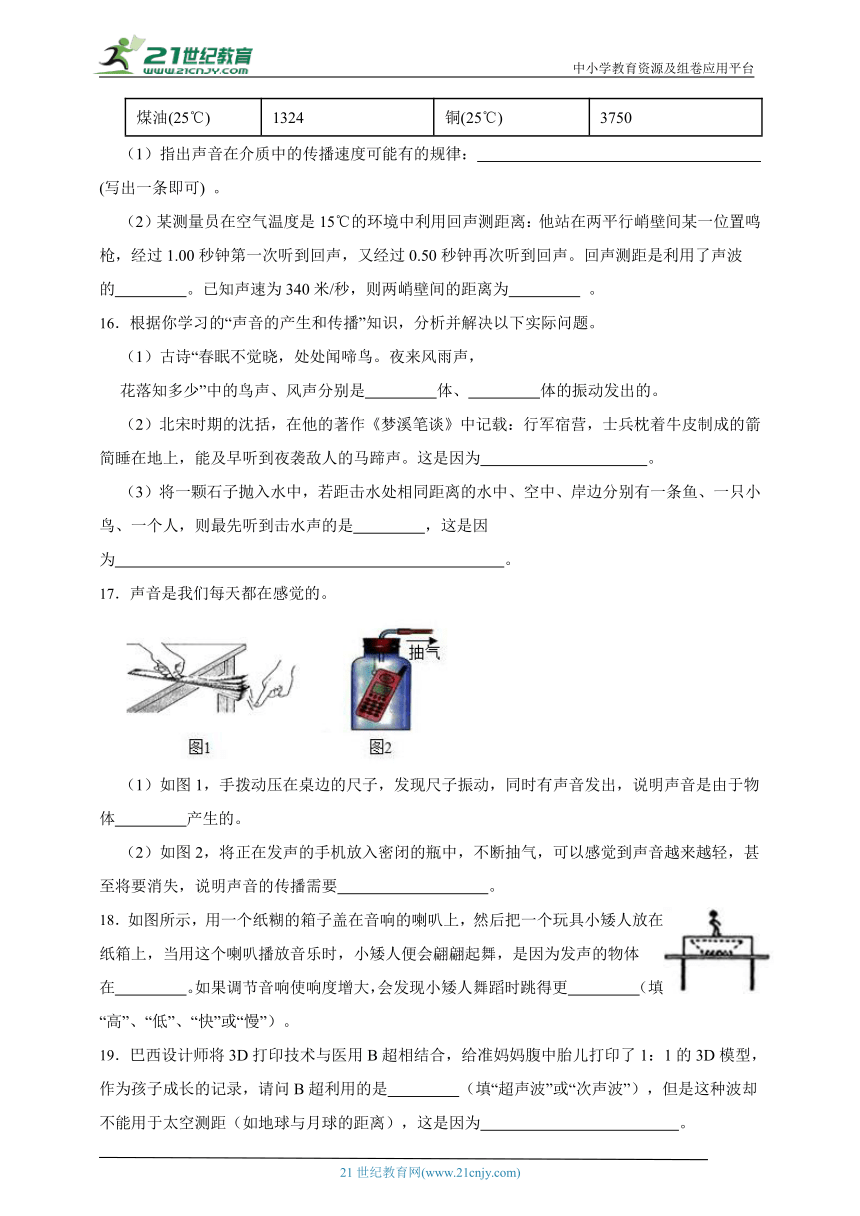

15.声音在不同介质中的传播速度一般是不同的。阅读下表回答问题:

介质 声速v (米/秒) 介质 声速v (米/秒)

空气(0℃) 331 蒸馏水(25℃) 1497

空气(15℃) 340 铝(25℃) 5000

空气(25℃) 346 铁(25℃) 5200

煤油(25℃) 1324 铜(25℃) 3750

(1)指出声音在介质中的传播速度可能有的规律: (写出一条即可) 。

(2)某测量员在空气温度是15℃的环境中利用回声测距离:他站在两平行峭壁间某一位置鸣枪,经过1.00秒钟第一次听到回声,又经过0.50秒钟再次听到回声。回声测距是利用了声波的 。已知声速为340米/秒,则两峭壁间的距离为 。

16.根据你学习的“声音的产生和传播”知识,分析并解决以下实际问题。

(1)古诗“春眠不觉晓,处处闻啼鸟。夜来风雨声,

花落知多少”中的鸟声、风声分别是 体、 体的振动发出的。

(2)北宋时期的沈括,在他的著作《梦溪笔谈》中记载:行军宿营,士兵枕着牛皮制成的箭简睡在地上,能及早听到夜袭敌人的马蹄声。这是因为 。

(3)将一颗石子抛入水中,若距击水处相同距离的水中、空中、岸边分别有一条鱼、一只小鸟、一个人,则最先听到击水声的是 ,这是因为 。

17.声音是我们每天都在感觉的。

(1)如图1,手拨动压在桌边的尺子,发现尺子振动,同时有声音发出,说明声音是由于物体 产生的。

(2)如图2,将正在发声的手机放入密闭的瓶中,不断抽气,可以感觉到声音越来越轻,甚至将要消失,说明声音的传播需要 。

18.如图所示,用一个纸糊的箱子盖在音响的喇叭上,然后把一个玩具小矮人放在纸箱上,当用这个喇叭播放音乐时,小矮人便会翩翩起舞,是因为发声的物体在 。如果调节音响使响度增大,会发现小矮人舞蹈时跳得更 (填“高”、“低”、“快”或“慢”)。

19.巴西设计师将3D打印技术与医用B超相结合,给准妈妈腹中胎儿打印了1:1的3D模型,作为孩子成长的记录,请问B超利用的是 (填“超声波”或“次声波”),但是这种波却不能用于太空测距(如地球与月球的距离),这是因为 。

20.地震是一种严重的自然灾害,地震时产生的 (选填“超声波”或“次声波”)对人的器官功能的破坏性很大,使人产生恶心、晕眩、旋转感等症状,严重的会造成内脏出血破裂,危及生命。由于它的破坏性大,并且它的频率 20Hz(选填“高于”、“等于”或“低于”),人耳无法直接听到。

三、实验探究题

21.科学兴趣小组设计了如图所示的实验装置来探究“声音的产生和传播”。图中甲、乙是直径为10cm的去底塑料筒,在每个筒的一侧用橡皮筋扎一橡皮膜,再在乙筒的橡皮膜外吊一乒乓球,装置固定在两张桌面上。

(1)【实验1】

调节两个塑料筒的中心在同一高度上,并使筒的开口对齐且相距5cm,用手往外拉开甲的橡皮膜,突然放手,听到声音并观察到图乙处的乒乓球被弹开。

此实验不能说明____(填字母编号)。

A.声音具有能量 B.声音可以在空气中传播

C.真空不能传播声音 D.声音由振动产生

(2)实验1中,乒乓球的作用是 。

(3)【实验2】为了进一步探究响度和距离的关系,小组成员将甲、乙两筒的距离s分别调节到10cm、15cm、20cm,重复上述实验,观察到乒乓球被弹开的幅度逐渐减小。

根据实验2的现象,可以得出结论是 。

22.小科同学利用图示装置,探究反射声音的强弱与充当反射面的材料是否有关.他将发声的闹铃置于纸筒A内,将充当反射面的材料置于O处,通过纸筒B倾听反射的铃声强弱。保持纸筒A和纸筒B的位置不变,只改变充当反射面的材料,让同一位同学倾听反射声音的强弱,实验结果如下表:

反射面材料 大理石 玻璃板 木板 棉布 毛巾 海绵

反射声音的强弱 最强 强 强 较强 弱 几乎听不到

(1)分析实验结果可以得出:在其他条件相同时,反射声音的强弱与充当反射面的材料有关,你还可以得出的结论是 (写出一条即可)。

(2)小科想到在实际生活中应用的场景,电影院室内墙壁装饰用上述什么材料好? 。

(3)如果利用声音的反射现象,测量声音在空气中的传播速度,应选择表中的 作为反射面效果最好。

四、解答题

23.阅读下列材料,回答问题。

【材料一】1923年,荷兰的一个火药库发生了大爆炸,据调查,在100km的范围内,人们清楚地听到了爆炸声,在100km到160km的范围内,人们却什么都没有听到,令人奇怪的是,在1300km的地方,人们却又清楚地听到了爆炸声。

【材料二】声音在温度均匀的空气里沿直线传播,一旦碰到空气的温度有高有低时,它就往温度低的地方传播,于是声音就拐弯了。

【材料三】如果某个地区接近地面的温度变化得厉害,这儿高那儿低,那么声音拐到高空后又会往下,这样就会造成一些奇怪的现象,例如骆驼队白天在沙漠中行走时,队伍后面的喊声,队伍前面往往听不到等。

(1)材料一中,人在50km处比100km听到的爆炸声的响度要 一些(填“大”或“小”)。

(2)生活在离火车道较近的地方的人们发现,夜晚和早晨听到火车的汽笛声很清楚,一到白天就听不太清楚了,有时甚至听不见,这主要是由于早、晚比白天的地表温度 ,声音向地表附近传播。

(3)声音在温度均匀的空气里沿直线传播,光与声音有类似性质:在同一均匀介质中光沿 传播。

24.在探究声音的产生与传播时,小明和小华一起做了下面的实验:

(1)如图①所示,用悬挂着的乒乓球接触正在发声的音叉,可观察到 ,它说明了 。此探究中悬挂着的乒乓球的作用是 ,这种思维方法叫做 (填“等效法”“控制变量法”“转换法”或“类比法”)。

(2)如图②所示,为了验证(1)中的探究结论,小华同学用手使劲敲桌子,桌子发出了很大的声响,但他几乎没有看到桌子的振动,为了明显地看到实验现象,你的改进方法是: 。

(3)如图③所示,敲响右边的音叉,左边完全相同的音叉也会发声,并且把泡沫塑料球弹起。该实验能说明 可以传声。

(4)如图④所示,把正在响铃的闹钟放在玻璃罩内,逐渐抽出其中的空气,将听到铃声

逐渐减弱,并由此推理可知: 。

25.已知人耳区分两次声音的时间间隔至少需要0.1s。现在有一根足够长的铁管,里面装满水。如果你将耳朵贴在铁管的一端,另一人敲击铁管的另-端,请问你能够听到几次敲打声?请说明原因。

答案解析部分

1.【答案】D

【知识点】声音的传播

【解析】【分析】人体听到的声音是通过固体,液体,气体传播,耳廓接收到声音进入外耳道,传递到鼓膜,再通过鼓膜和听小骨依次传递到内耳,然后由听觉神经传给大脑的,此种听到声音的方式被称作空气传导。 声波还可以通过颅骨传入内耳,然后由听觉神经传给大脑,此种听到声音的方式被称作骨传导,即声音是通过固体传播的。

【解答】 耳机贴在耳边的颞骨两侧而不是堵塞住外耳道 ,说明耳机发出的声音是通过颅骨传入内耳,然后由听觉神经传给大脑。所以是固体传播声音。 同时能听到周围环境的声音 ,说明环境的声音是通通过空气传播的,即气体传播。所以选D.

2.【答案】A

【知识点】声音的传播;声音的产生

【解析】【分析】声音的传播需要介质,介质可以是固体、液体、气体。甲图听到铁块在水中的敲击声,说明声音可以在水中传播;乙图随着空气被抽出,传播声音的介质变少了,铃声逐渐减弱; 丙图未拉紧棉绳导致无法传递振动,因此听不到声音;丁图伸出桌面的钢尺长度变短,拔动钢尺时钢尺振动变快,音调变高。

【解答】A.听到铁块在水中的敲击声,说明声音可以在水中传播,故A正确;

B. 随着空气被抽出,传播声音的介质变少了,铃声逐渐减弱,故B错误;

C. 未拉紧棉绳导致无法传递振动,因此听不到声音,故C错误

D. 伸出桌面的钢尺长度变短,拔动钢尺时钢尺振动变快,音调变高,故D错误。

故答案为:A

3.【答案】B

【知识点】声音的传播

【解析】【分析】根据声音传播的条件分析判断。

【解答】声音的传播需要介质,在月球上没有空气作为传播声音的介质,因此宇航员只能通过无线电话进行交流,故B正确,而A、C、D错误。

故选B。

4.【答案】B

【知识点】声音的传播;声音的产生

【解析】【分析】控制噪音有三种途径:第一,在入耳处减弱;第二,在传播过程中减弱;第三,在声源处减弱;声音是由于物体的振动而产生的,声音的传播需要介质,介质有固体、液体和气体三种;表示声音的高低是音调;表示声音的强弱是响度;表示声音的特色是音色;

【解答】A. 甲图:用力击鼓比轻轻击鼓产生的声音响度大,A错误;

B. 乙图:人听到瀑布的流水声是由空气传来的 ,正确;

C. 丙图:倒车雷达利用了声音可以反射,错误;

D. 丁图:人戴耳罩是在入耳处减弱的方法控制噪声的 ,错误;

故答案为:B.

5.【答案】B

【知识点】声音的传播;声音的产生

【解析】【分析】声音由物体振动产生,声音的传播需要介质,据此分析判断。

【解答】光点的晃动是由于纸杯振动引起的,故A错误;

两个纸杯间声音的传播通过棉线传播,声音从小明传递到右边的纸杯利用空气,则说明固体和气体都能传递声音,故B正确,C错误;

在月球上没有空气,声音无法传递到右边第一个纸杯,因此做该实验不能看到光点的晃动,故D错误。

故选B。

6.【答案】C

【知识点】声音的传播;声音的产生

【解析】【分析】声音三要素一、定义:音调:声音的高低响度:声音的强弱音色:声音的品质;二、影响因素:音调:取决于发声体的频率。频率高则音调高。响度:1.取决于发声体的振幅。振幅越大,响度越大。2.还与人距离发声体的距离有关。距离越近,响度越大。音色:与发声体的材料核结构等自身因素有关。

【解答】A. 图甲:该实验中乒乓球的作用是将声音产生的振动放大观察,A错误;

B. 图乙:不同用力击鼓,听声并观察纸屑被弹起的高度。探究声音的响度与振动幅度的有关,B错误;

C. 图丙:钢尺伸出桌边的长度伸出越长,用相同力拨动时振动的频率越慢,所以所听到的音调更低,C正确;

D. 图丁:逐渐抽出装置内的空气,听到铃声渐小;说明真空状态下的铃铛能发生,但是没有传播声音的介质,所以人耳听不到声音,D错误;

故答案为:C

7.【答案】C

【知识点】声音的传播;声音的产生

【解析】【分析】根据声音产生的知识分析判断。

【解答】当镲被敲击时,它肯定会振动发出声音,它的振动同时会引起周围空气的振动,从而使声音向外传播。

故C正确,而A、B、D错误。

故选C。

8.【答案】A

【知识点】声音的传播;超声波与次声波

【解析】【分析】(1)根据超声波的定义判断;

(2)根据声音的特性判断;

(3)根据声音传播的知识判断;

(4)根据噪声的定义和对环境的影响判断。

【解答】A.人类的听觉范围为20~20000Hz,而超声波的频率大于20000Hz,幸存者肯定听不到,故A错误符合题意;

B.幸存者发出的声音与外界噪声的音调、音色不同,故B正确不合题意;

C.探测仪收集声音信号时利用了固体可“传声”,故C正确不合题意;

D.白天噪声较大,探测仪更适合在安静的夜晚使用,故D正确不合题意。

故选A。

9.【答案】B

【知识点】超声波与次声波

【解析】【分析】声音的利用:①声音传递能量;②声音传递信息,据此分析判断。

【解答】利用鸣枪声警告歹徒、蝙蝠利用回声定位捕捉昆虫和吉他手用手指拨弦试音,都是利用声波传递信息,故A、C、D不合题意;

利用超声波治疗胆结石,利用声波传递能量,故B符合题意。

故选B。

10.【答案】A

【知识点】超声波与次声波

【解析】【分析】根据超声波的定义和应用的知识判断。

【解答】A.刷牙时,利用超声波传递能量,从而将口腔中的脏污振掉,故A正确;

B.超声波的频率大于20000Hz,因此音调很高,所以人听不到,故B错误;

C.超声波是由物体振动产生的,故C正确;

D.刷牙时,人们听到的“滋滋”声就是牙刷牙刷毛与牙齿的摩擦声,而不是超声波,故D错误。

故选A。

11.【答案】管内空气;波;空气;低

【知识点】声音的传播;声音的产生

【解析】【分析】声音是由于物体的振动而产生的,声音是以声波的形式进行传播的,声音的传播需要介质,介质可以是固体,液体或者气体;音调表示声音的高低,音调取决于发声体的频率。频率高则音调高

【解答】声音是由于物体的振动而产生的,声音是以声波的形式进行传播的,所以 这个哨音是由管内空气振动产生的。哨音以声波的形式通过空气传到旁边同学的耳朵。向下拉活塞时,空气柱的长度增加,声音的振动频率减小,所以吹出的哨音音调会变低;

故答案为:(1)管内空气,波,空气,低;

12.【答案】(1)变小

(2)推理;声音的传播需要介质

【知识点】声音的传播

【解析】【分析】(1)空气是传声的介质,空气越稀薄,则传声能力越弱;

(2)随着玻璃罩内空气越来越少,则听到的声音越来越小。由此可知,如果玻璃罩中变成真空,那么将不会听到声音,即真空不能传声,这种方法叫科学推理法。

【解答】(1)在用抽气机把玻璃瓶内的空气逐渐抽出的过程中,听到的声音将会逐渐变小。

(2)分析实验现象,运用推理的方法可得结论:声音的传播需要介质(真空不能传声)。

13.【答案】(1)月球上没有传声的介质

(2)B

【知识点】声音的传播

【解析】【分析】(1)声音的传播需要介质,真空不能传声;

(2)根据各种活动的条件结合月球的情况分析即可。

【解答】(1)宇航员不能直接在月球上对话,这是由于月球上没有传声的介质;

(2)月球上没有空气,而风筝依靠空气升空,故A不合题意;

扔石块时依靠石块的惯性,而月球上的石块仍然有惯性,故B符合题意;

月球上没有空气,自然没有水蒸气,肯定不会下雪,故C不合题意;

月球上没有水,不能游泳,故D不合题意。

故选B。

14.【答案】振动;①③④⑥;声波

【知识点】声音的传播;声音的产生

【解析】【分析】(1)根据声音产生的知识解答;

(2)根据发声体的状态解答;

(3)根据声音传播的知识解答。

【解答】(1)上述声音的产生是由于物体的振动;

(2)声源属于固体的是排球、手机、电铃、音叉,故选①③④⑥;

(3)声音以声波的形式向远处传播。

15.【答案】(1)声音在同种介质中的传播速度与温度有关(或声音在固体中的传播速度最快等,合理即可)

(2)反射;425m

【知识点】声音的传播;声音的产生

【解析】【分析】一般情况下,声音在不同介质中的传播速度。

【解答】(1)分析数据表得出声音在介质中的传播速度可能有的规律:

①一般情况下,声音在不同介质中的传播速度不同;

②声音在同种介质中的传播速度与温度有关;

③声音在固体中的传播速度比液体、气体中的大。

(2)回声测距是利用了声波的反射。

人站在两平行峭壁间某一位置鸣枪,经过t1=1.00s第一次听到回声,则此峭壁离人的距离

又经过t2=0.50s再次听到回声,即为从开始计时算起一共用了1.5s听到回声,则此峭壁离人的距离

则两峭壁间的距离s=s1+s2=170m+255m=425m

16.【答案】(1)固;气

(2)固体传声比空气快

(3)鱼;声音在液体中的传播速度比在空气中的传播速度快

【知识点】声音的传播;声音的产生

【解析】【分析】(1)声音由物体振动产生;

(2)根据声音在不同介质中传声速度的大小分析;

(3)一般情况下,声音的速度:固体>液体>气体,据此分析解答。

【解答】(1)古诗“春眠不觉晓,处处闻啼鸟。夜来风雨声,花落知多少”中的鸟声、风声分别是固体、气体的振动发出的。

(2)北宋时期的沈括,在他的著作《梦溪笔谈》中记载:行军宿营,士兵枕着牛皮制成的箭简睡在地上,能及早听到夜袭敌人的马蹄声。这是因为固体传声比空气快。

(3)将一颗石子抛入水中,若距击水处相同距离的水中、空中、岸边分别有一条鱼、一只小鸟、一个人,则最先听到击水声的是鱼,这是因为声音在液体中的传播速度比在空气中的传播速度快。

17.【答案】(1)振动

(2)介质(或空气)

【知识点】声音的传播;声音的产生

【解析】【分析】(1)根据声音产生的知识解答;

(2)根据声音传播的条件解答。

【解答】(1)如图1,手拨动压在桌边的尺子,发现尺子振动,同时有声音发出,说明声音是由于物体振动产生的。

(2)如图2,将正在发声的手机放入密闭的瓶中,不断抽气,可以感觉到声音越来越轻,甚至将要消失,说明声音的传播需要介质(或空气)。

18.【答案】振动;高

【知识点】声音的产生

【解析】【分析】(1)声音由物体振动产生;

(2)声音的大小叫响度,响度与发声体的振幅有关,据此分析解答。

【解答】用一个纸糊的箱子盖在音响的喇叭上,然后把一个玩具小矮人放在纸箱上,当用这个喇叭播放音乐时,小矮人便会翩翩起舞,是因为发声的物体在振动。

(2)如果调节音响使响度增大,那么音响振幅增大,会发现小矮人舞蹈时跳得更高。

19.【答案】超声波;声音不能在真空中传播

【知识点】声音的传播;超声波与次声波

【解析】【分析】(1)根据超声波的应用解答;

(2)声音的传播需要介质,声音不能在真空中传播,据此分析解答。

【解答】(1)巴西设计师将3D打印技术与医用B超相结合,给准妈妈腹中胎儿打印了1:1的3D模型,作为孩子成长的记录,请问B超利用的是超声波。

(2)但是这种波却不能用于太空测距(如地球与月球的距离),这是因为声音不能在真空中传播。

20.【答案】次声波;低于

【知识点】超声波与次声波

【解析】【解答】人耳听到的声音的频率范围为20—20000Hz,低于20 Hz的叫次声波,高于20000Hz的叫超声波。地震时产生的次声波对人的器官功能的破坏性很大,使人产生恶心、晕眩、旋转感等症状,严重的会造成内脏出血破裂,危及生命,人耳无法直接听到它。

【分析】人耳听到的声音的频率范围为20—20000Hz,低于20 Hz的叫次声波,高于20000Hz的叫超声波;次声波对人的器官功能的破坏性很大,使人产生恶心、晕眩、旋转感等症状,严重的会造成内脏出血破裂,危及生命,人耳无法直接听到它。

21.【答案】(1)C

(2)放大实验现象

(3)声音的响度与距离声源的远近有关,距离越远,响度越小

【知识点】声音的传播;声音的产生

【解析】【分析】(1)根据实验现象分析包含的物理原理;

(2)橡皮膜的振幅很小,用肉眼几乎看不到,但是借助乒乓球的大幅度振动,我们可以感知橡皮膜在振动。

(3)乒乓球的振幅越小,说明橡皮膜的振幅越小,即收集到声音的响度越小,据此分析声音的限度与距离的关系即可。

【解答】(1)声音能够使橡皮膜振动,从而引起乒乓球振动,这说明声音具有能量,故A正确不合题意;

声音从甲塑料筒依靠空气传播到乙塑料筒,故B正确不合i题意;

乒乓球大幅度振动,说明发声的橡皮膜在振动,故D正确不合题意;

题目中没有现象可以说明真空不能传播声音,故C错误符合题意。

故选C。

(2)实验1中,乒乓球的作用是放大实验现象。

(3)【实验2】为了进一步探究响度和距离的关系,小组成员将甲、乙两筒的距离s分别调节到10cm、15cm、20cm,重复上述实验,观察到乒乓球被弹开的幅度逐渐减小。

根据实验2的现象,可以得出结论是:声音的响度与距离声源的远近有关,距离越远,响度越小。

22.【答案】(1)其它条件相同时,海绵吸音效果最好 (合理即可)

(2)海绵

(3)大理石

【知识点】声音的传播

【解析】【分析】(1)根据表格数据分析不同材料的吸音效果是否相同;

(2)根据电影院的墙壁对声音的反射效果分析;

(3)根据测量声速时对反射面反射声音的强弱要求判断。

【解答】(1)根据表格数据可知,当其它条件相同时,反射面为海绵时几乎听不到声音的强弱,即海绵吸引效果最好。

(2)在电影院内,为了避免声音的反射对原声产生干扰和影响,要求墙壁材料的吸音效果更好,因此选择海绵合适。

(3)如果利用声音的反射现象,测量声音在空气中的传播速度,要求吸音效果最差,反射效果最强,故选大理石。

23.【答案】(1)大

(2)低

(3)直线

【知识点】声音的传播

【解析】【分析】(1)到声源的距离越大,则声音越分散,那么声音的响度越小;

(2)根据“一旦碰到空气的温度有高有低时,它就往温度低的地方传播”解答;

(3)根据光在同一均匀介质中传播的特点解答。

【解答】(1)材料一中,人在50km处比100km到声源的距离更近,则声音分散的较差,那么响度要大。

(2)生活在离火车道较近的地方的人们发现,夜晚和早晨听到火车的汽笛声很清楚,一到白天就听不太清楚了,有时甚至听不见,这主要是由于早、晚比白天的地表温度低,声音向地表附近传播。

(3)声音在温度均匀的空气里沿直线传播,光与声音有类似性质:在同一均匀介质中光沿直线传播。

24.【答案】(1)乒乓球弹跳起来;发声的物体在振动;将音叉的振动放大;转换法

(2)在桌面上撒一些纸屑

(3)空气

(4)真空不能传声

【知识点】声音的传播;声音的产生

【解析】【分析】(1)根据声音的产生的实验分析解答。物理学中对于一些看不见摸不着的现象或不易直接测量的物理量,通常用一些非常直观的现象去认识或用易测量的物理量间接测量,这种研究问题的方法叫转换法。

(2)在桌子上放上一些轻小的物体,当桌子振动时,它们接收到能量会跳动起来,这可以间接反映发生的桌子在振动。

(3)(4)根据声音传播的知识解答。

【解答】(1)如图①所示,用悬挂着的乒乓球接触正在发声的音叉,可观察到乒乓球弹跳起来,它说明了发声的物体在振动。此探究中悬挂着的乒乓球的作用是将音叉的振动放大,这种思维方法叫做转换法。

(2)子发出了很大的声响,但他几乎没有看到桌子的振动,为了明显地看到实验现象,改进方法是:在桌面上撒一些纸屑。

(3)如图③所示,敲响右边的音叉,左边完全相同的音叉也会发声,并且把泡沫塑料球弹起。该实验能说明空气可以传声。

(4)如图④所示,把正在响铃的闹钟放在玻璃罩内,逐渐抽出其中的空气,将听到铃声逐渐减弱,并由此推理可知:真空不能传声。

25.【答案】3次;声音同时在铁、水、空气中传播。声音在不同介质中传播的速度,不同,且声音在固体中传播的速度最快,液体其次,在气体中传播的速度最慢。当铁管足够长时,人耳能够区分三次声音,所以能够听到三次敲打声

【知识点】声音的传播

【解析】【分析】声音的传播需要介质,固体、液体和气体,都能充当传声的介质。一般情况下,声音在固体中的速度最大,在气体中的速度最慢,据此分析解答。

试题分析部分

1、试卷总体分布分析

总分:84分

分值分布 客观题(占比) 28.0(33.3%)

主观题(占比) 56.0(66.7%)

题量分布 客观题(占比) 12(48.0%)

主观题(占比) 13(52.0%)

2、试卷题量分布分析

大题题型 题目量(占比) 分值(占比)

选择题 10(40.0%) 20.0(23.8%)

填空题 10(40.0%) 42.0(50.0%)

解答题 3(12.0%) 15.0(17.9%)

实验探究题 2(8.0%) 7.0(8.3%)

3、试卷难度结构分析

序号 难易度 占比

1 普通 (100.0%)

4、试卷知识点分析

序号 知识点(认知水平) 分值(占比) 对应题号

1 超声波与次声波 14.0(16.7%) 8,9,10,19,20

2 声音的产生 49.0(58.3%) 2,4,5,6,7,11,14,15,16,17,18,21,24

3 声音的传播 72.0(85.7%) 1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,23,24,25

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2.2声音的产生和传播

一、选择题

1.使用一款骨传导蓝牙耳机时,将耳机贴在耳边的颞骨两侧而不是堵塞住外耳道,既可以听到耳机发出的声音,也能听到周围环境的声音。听到耳机声音和周围环境声音对应的传播介质,分别是( )

A.气体、固体 B.气体、气体

C.固体、固体 D.固体、气体.

2.在学习声音相关知识时,教材中安排了丰富多样的活动。下列说法正确的是( )

A.甲:听到铁块在水中的敲击声,说明声音可以在水中传播

B.乙:随着空气被抽出,铃声逐渐减弱,说明电铃振动变弱 .

C.丙:未拉紧棉绳导致听不到声音,说明棉绳不能传播声音

D.丁:伸出桌面的钢尺长度变短,拔动钢尺时音调变高,说明钢尺振动变慢

3.在月球上,两个宇航员只能通过无线电话进行交流,这是因为( )

A.月球上太冷 B.月球上没有空气

C.宇航员不适应月球 D.月球上太嘈杂

4.下列关于声现象的说法中正确的是 ( )

A.甲图:用力击鼓比轻轻击鼓产生的声音音调高

B.乙图:人听到瀑布的流水声是由空气传来的

C.丙图:倒车雷达利用了声音可以传递能量

D.丁图:人戴耳罩是用控制声源的方法控制噪声的

5.如图是小明探究“看”到自己的声音的实验。把两个纸杯底部用细棉线连接起来,固定其中一个纸杯,在纸杯口处蒙上胶膜,膜上黏一片小平面镜。拉紧棉线,将激光笔发出的光照射在平面镜上,小明对另一纸杯说话(不接触纸杯),会看到墙上反射的光点在晃动。则下列说法正确的是( )

A.光点的晃动是由于激光笔晃动引起的

B.该实验说明固体和气体都能传递声音

C.两个纸杯间声音的传播主要是通过空气实现的

D.在月球上做该实验也能看到光点的晃动

6.下列有关声现象说法正确的是( )

A.图甲:该实验中乒乓球的作用是用相同大小的力敲击音叉,从而使音叉振动发声

B.图乙:不同用力击鼓,听声并观察纸屑被弹起的高度。探究声音的响度与频率有关

C.图丙:钢尺伸出桌边的长度伸出越长,用相同力拨动时所听到的音调更低

D.图丁:逐渐抽出装置内的空气,听到铃声渐小;说明真空状态下的铃铛不能发声

7.镲是一种中国打击乐器,敲击时会发出很大的声音,当镲发声时( )

A.只有镲周围空气在振动 B.只有镲在振动

C.镲和周围的空气都在振动 D.镲和周围的空气都没有振动

8.在地震救援中采用的音频生命探测仪如图所示,它的多个探头接触洞壁,收集幸存者的微弱呼救声、呼吸声、心跳声等,探测仪将音频信号放大,救援人员就可以发现幸存者。据此下列说法错误的是( )

A.幸存者能听见探测仪发出的超声波

B.幸存者发出的声音与外界噪声的音调、音色不同

C.探测仪收集声音信号时利用了固体可“传声”

D.白天噪声较大,探测仪更适合在安静的夜晚使用

9.下列技术应用中,属于利用声波传递能量的是( )

A.利用鸣枪声警告歹徒 B.利用超声波治疗胆结石

C.蝙蝠利用回声定位捕捉昆虫 D.吉他手用手指拨弦试音

10.有一种电动牙刷,它能发出超声波,直达牙刷毛刷不到的地方,这样刷牙既干净又舒服,则下列说法正确的是( )

A.刷牙时,利用超声波传递能量

B.超声波的音调很低,所以人听不到

C.超声波不是由物体振动产生的

D.刷牙时,人们听到的“滋滋”声就是牙刷发出的超声波

二、填空题

11.如图所示,在筷子上捆一些棉花,做一个活塞,用水蘸湿棉花后插入两端开口的竹管中,用嘴吹管的上端,可以发出悦耳的哨音。这个哨音是由 振动产生的。哨音以 的形式通过 传到旁边同学的耳朵。向下拉活塞时,吹出的哨音音调会变 。

12.如图所示,将正在发声的手机放在连通于抽气机的密闭玻璃瓶内。

(1)在用抽气机把玻璃瓶内的空气逐渐抽出的过程中,听到的声音将会逐渐 。

(2)分析实验现象,运用 (填“推理”或“归纳”)的方法可得结论: 。

13.2022年5月10日,探月工程嫦娥五号任务科学数据公开,嫦娥五号于2020年11月24日在海南文昌航天发射场发射升空,12 月1日成功降落在月球正面预选着陆区。

(1)宇航员不能直接在月球上对话,这是由于 。

(2)在月球上,下列活动中航天员可能做到的是 。

A.放风筝 B.扔石块 C.打雪仗 D.游泳

14.生活中有许多声音:①垫排球的声音②海浪的声音③手机播放的音乐声④上课时电铃的声音⑤吹口哨的声音⑥敲击音又的声音。上述声音的产生是由于物体的 ,声源属于固体的是 (填序号),声音以 的形式向远处传播。

15.声音在不同介质中的传播速度一般是不同的。阅读下表回答问题:

介质 声速v (米/秒) 介质 声速v (米/秒)

空气(0℃) 331 蒸馏水(25℃) 1497

空气(15℃) 340 铝(25℃) 5000

空气(25℃) 346 铁(25℃) 5200

煤油(25℃) 1324 铜(25℃) 3750

(1)指出声音在介质中的传播速度可能有的规律: (写出一条即可) 。

(2)某测量员在空气温度是15℃的环境中利用回声测距离:他站在两平行峭壁间某一位置鸣枪,经过1.00秒钟第一次听到回声,又经过0.50秒钟再次听到回声。回声测距是利用了声波的 。已知声速为340米/秒,则两峭壁间的距离为 。

16.根据你学习的“声音的产生和传播”知识,分析并解决以下实际问题。

(1)古诗“春眠不觉晓,处处闻啼鸟。夜来风雨声,

花落知多少”中的鸟声、风声分别是 体、 体的振动发出的。

(2)北宋时期的沈括,在他的著作《梦溪笔谈》中记载:行军宿营,士兵枕着牛皮制成的箭简睡在地上,能及早听到夜袭敌人的马蹄声。这是因为 。

(3)将一颗石子抛入水中,若距击水处相同距离的水中、空中、岸边分别有一条鱼、一只小鸟、一个人,则最先听到击水声的是 ,这是因为 。

17.声音是我们每天都在感觉的。

(1)如图1,手拨动压在桌边的尺子,发现尺子振动,同时有声音发出,说明声音是由于物体 产生的。

(2)如图2,将正在发声的手机放入密闭的瓶中,不断抽气,可以感觉到声音越来越轻,甚至将要消失,说明声音的传播需要 。

18.如图所示,用一个纸糊的箱子盖在音响的喇叭上,然后把一个玩具小矮人放在纸箱上,当用这个喇叭播放音乐时,小矮人便会翩翩起舞,是因为发声的物体在 。如果调节音响使响度增大,会发现小矮人舞蹈时跳得更 (填“高”、“低”、“快”或“慢”)。

19.巴西设计师将3D打印技术与医用B超相结合,给准妈妈腹中胎儿打印了1:1的3D模型,作为孩子成长的记录,请问B超利用的是 (填“超声波”或“次声波”),但是这种波却不能用于太空测距(如地球与月球的距离),这是因为 。

20.地震是一种严重的自然灾害,地震时产生的 (选填“超声波”或“次声波”)对人的器官功能的破坏性很大,使人产生恶心、晕眩、旋转感等症状,严重的会造成内脏出血破裂,危及生命。由于它的破坏性大,并且它的频率 20Hz(选填“高于”、“等于”或“低于”),人耳无法直接听到。

三、实验探究题

21.科学兴趣小组设计了如图所示的实验装置来探究“声音的产生和传播”。图中甲、乙是直径为10cm的去底塑料筒,在每个筒的一侧用橡皮筋扎一橡皮膜,再在乙筒的橡皮膜外吊一乒乓球,装置固定在两张桌面上。

(1)【实验1】

调节两个塑料筒的中心在同一高度上,并使筒的开口对齐且相距5cm,用手往外拉开甲的橡皮膜,突然放手,听到声音并观察到图乙处的乒乓球被弹开。

此实验不能说明____(填字母编号)。

A.声音具有能量 B.声音可以在空气中传播

C.真空不能传播声音 D.声音由振动产生

(2)实验1中,乒乓球的作用是 。

(3)【实验2】为了进一步探究响度和距离的关系,小组成员将甲、乙两筒的距离s分别调节到10cm、15cm、20cm,重复上述实验,观察到乒乓球被弹开的幅度逐渐减小。

根据实验2的现象,可以得出结论是 。

22.小科同学利用图示装置,探究反射声音的强弱与充当反射面的材料是否有关.他将发声的闹铃置于纸筒A内,将充当反射面的材料置于O处,通过纸筒B倾听反射的铃声强弱。保持纸筒A和纸筒B的位置不变,只改变充当反射面的材料,让同一位同学倾听反射声音的强弱,实验结果如下表:

反射面材料 大理石 玻璃板 木板 棉布 毛巾 海绵

反射声音的强弱 最强 强 强 较强 弱 几乎听不到

(1)分析实验结果可以得出:在其他条件相同时,反射声音的强弱与充当反射面的材料有关,你还可以得出的结论是 (写出一条即可)。

(2)小科想到在实际生活中应用的场景,电影院室内墙壁装饰用上述什么材料好? 。

(3)如果利用声音的反射现象,测量声音在空气中的传播速度,应选择表中的 作为反射面效果最好。

四、解答题

23.阅读下列材料,回答问题。

【材料一】1923年,荷兰的一个火药库发生了大爆炸,据调查,在100km的范围内,人们清楚地听到了爆炸声,在100km到160km的范围内,人们却什么都没有听到,令人奇怪的是,在1300km的地方,人们却又清楚地听到了爆炸声。

【材料二】声音在温度均匀的空气里沿直线传播,一旦碰到空气的温度有高有低时,它就往温度低的地方传播,于是声音就拐弯了。

【材料三】如果某个地区接近地面的温度变化得厉害,这儿高那儿低,那么声音拐到高空后又会往下,这样就会造成一些奇怪的现象,例如骆驼队白天在沙漠中行走时,队伍后面的喊声,队伍前面往往听不到等。

(1)材料一中,人在50km处比100km听到的爆炸声的响度要 一些(填“大”或“小”)。

(2)生活在离火车道较近的地方的人们发现,夜晚和早晨听到火车的汽笛声很清楚,一到白天就听不太清楚了,有时甚至听不见,这主要是由于早、晚比白天的地表温度 ,声音向地表附近传播。

(3)声音在温度均匀的空气里沿直线传播,光与声音有类似性质:在同一均匀介质中光沿 传播。

24.在探究声音的产生与传播时,小明和小华一起做了下面的实验:

(1)如图①所示,用悬挂着的乒乓球接触正在发声的音叉,可观察到 ,它说明了 。此探究中悬挂着的乒乓球的作用是 ,这种思维方法叫做 (填“等效法”“控制变量法”“转换法”或“类比法”)。

(2)如图②所示,为了验证(1)中的探究结论,小华同学用手使劲敲桌子,桌子发出了很大的声响,但他几乎没有看到桌子的振动,为了明显地看到实验现象,你的改进方法是: 。

(3)如图③所示,敲响右边的音叉,左边完全相同的音叉也会发声,并且把泡沫塑料球弹起。该实验能说明 可以传声。

(4)如图④所示,把正在响铃的闹钟放在玻璃罩内,逐渐抽出其中的空气,将听到铃声

逐渐减弱,并由此推理可知: 。

25.已知人耳区分两次声音的时间间隔至少需要0.1s。现在有一根足够长的铁管,里面装满水。如果你将耳朵贴在铁管的一端,另一人敲击铁管的另-端,请问你能够听到几次敲打声?请说明原因。

答案解析部分

1.【答案】D

【知识点】声音的传播

【解析】【分析】人体听到的声音是通过固体,液体,气体传播,耳廓接收到声音进入外耳道,传递到鼓膜,再通过鼓膜和听小骨依次传递到内耳,然后由听觉神经传给大脑的,此种听到声音的方式被称作空气传导。 声波还可以通过颅骨传入内耳,然后由听觉神经传给大脑,此种听到声音的方式被称作骨传导,即声音是通过固体传播的。

【解答】 耳机贴在耳边的颞骨两侧而不是堵塞住外耳道 ,说明耳机发出的声音是通过颅骨传入内耳,然后由听觉神经传给大脑。所以是固体传播声音。 同时能听到周围环境的声音 ,说明环境的声音是通通过空气传播的,即气体传播。所以选D.

2.【答案】A

【知识点】声音的传播;声音的产生

【解析】【分析】声音的传播需要介质,介质可以是固体、液体、气体。甲图听到铁块在水中的敲击声,说明声音可以在水中传播;乙图随着空气被抽出,传播声音的介质变少了,铃声逐渐减弱; 丙图未拉紧棉绳导致无法传递振动,因此听不到声音;丁图伸出桌面的钢尺长度变短,拔动钢尺时钢尺振动变快,音调变高。

【解答】A.听到铁块在水中的敲击声,说明声音可以在水中传播,故A正确;

B. 随着空气被抽出,传播声音的介质变少了,铃声逐渐减弱,故B错误;

C. 未拉紧棉绳导致无法传递振动,因此听不到声音,故C错误

D. 伸出桌面的钢尺长度变短,拔动钢尺时钢尺振动变快,音调变高,故D错误。

故答案为:A

3.【答案】B

【知识点】声音的传播

【解析】【分析】根据声音传播的条件分析判断。

【解答】声音的传播需要介质,在月球上没有空气作为传播声音的介质,因此宇航员只能通过无线电话进行交流,故B正确,而A、C、D错误。

故选B。

4.【答案】B

【知识点】声音的传播;声音的产生

【解析】【分析】控制噪音有三种途径:第一,在入耳处减弱;第二,在传播过程中减弱;第三,在声源处减弱;声音是由于物体的振动而产生的,声音的传播需要介质,介质有固体、液体和气体三种;表示声音的高低是音调;表示声音的强弱是响度;表示声音的特色是音色;

【解答】A. 甲图:用力击鼓比轻轻击鼓产生的声音响度大,A错误;

B. 乙图:人听到瀑布的流水声是由空气传来的 ,正确;

C. 丙图:倒车雷达利用了声音可以反射,错误;

D. 丁图:人戴耳罩是在入耳处减弱的方法控制噪声的 ,错误;

故答案为:B.

5.【答案】B

【知识点】声音的传播;声音的产生

【解析】【分析】声音由物体振动产生,声音的传播需要介质,据此分析判断。

【解答】光点的晃动是由于纸杯振动引起的,故A错误;

两个纸杯间声音的传播通过棉线传播,声音从小明传递到右边的纸杯利用空气,则说明固体和气体都能传递声音,故B正确,C错误;

在月球上没有空气,声音无法传递到右边第一个纸杯,因此做该实验不能看到光点的晃动,故D错误。

故选B。

6.【答案】C

【知识点】声音的传播;声音的产生

【解析】【分析】声音三要素一、定义:音调:声音的高低响度:声音的强弱音色:声音的品质;二、影响因素:音调:取决于发声体的频率。频率高则音调高。响度:1.取决于发声体的振幅。振幅越大,响度越大。2.还与人距离发声体的距离有关。距离越近,响度越大。音色:与发声体的材料核结构等自身因素有关。

【解答】A. 图甲:该实验中乒乓球的作用是将声音产生的振动放大观察,A错误;

B. 图乙:不同用力击鼓,听声并观察纸屑被弹起的高度。探究声音的响度与振动幅度的有关,B错误;

C. 图丙:钢尺伸出桌边的长度伸出越长,用相同力拨动时振动的频率越慢,所以所听到的音调更低,C正确;

D. 图丁:逐渐抽出装置内的空气,听到铃声渐小;说明真空状态下的铃铛能发生,但是没有传播声音的介质,所以人耳听不到声音,D错误;

故答案为:C

7.【答案】C

【知识点】声音的传播;声音的产生

【解析】【分析】根据声音产生的知识分析判断。

【解答】当镲被敲击时,它肯定会振动发出声音,它的振动同时会引起周围空气的振动,从而使声音向外传播。

故C正确,而A、B、D错误。

故选C。

8.【答案】A

【知识点】声音的传播;超声波与次声波

【解析】【分析】(1)根据超声波的定义判断;

(2)根据声音的特性判断;

(3)根据声音传播的知识判断;

(4)根据噪声的定义和对环境的影响判断。

【解答】A.人类的听觉范围为20~20000Hz,而超声波的频率大于20000Hz,幸存者肯定听不到,故A错误符合题意;

B.幸存者发出的声音与外界噪声的音调、音色不同,故B正确不合题意;

C.探测仪收集声音信号时利用了固体可“传声”,故C正确不合题意;

D.白天噪声较大,探测仪更适合在安静的夜晚使用,故D正确不合题意。

故选A。

9.【答案】B

【知识点】超声波与次声波

【解析】【分析】声音的利用:①声音传递能量;②声音传递信息,据此分析判断。

【解答】利用鸣枪声警告歹徒、蝙蝠利用回声定位捕捉昆虫和吉他手用手指拨弦试音,都是利用声波传递信息,故A、C、D不合题意;

利用超声波治疗胆结石,利用声波传递能量,故B符合题意。

故选B。

10.【答案】A

【知识点】超声波与次声波

【解析】【分析】根据超声波的定义和应用的知识判断。

【解答】A.刷牙时,利用超声波传递能量,从而将口腔中的脏污振掉,故A正确;

B.超声波的频率大于20000Hz,因此音调很高,所以人听不到,故B错误;

C.超声波是由物体振动产生的,故C正确;

D.刷牙时,人们听到的“滋滋”声就是牙刷牙刷毛与牙齿的摩擦声,而不是超声波,故D错误。

故选A。

11.【答案】管内空气;波;空气;低

【知识点】声音的传播;声音的产生

【解析】【分析】声音是由于物体的振动而产生的,声音是以声波的形式进行传播的,声音的传播需要介质,介质可以是固体,液体或者气体;音调表示声音的高低,音调取决于发声体的频率。频率高则音调高

【解答】声音是由于物体的振动而产生的,声音是以声波的形式进行传播的,所以 这个哨音是由管内空气振动产生的。哨音以声波的形式通过空气传到旁边同学的耳朵。向下拉活塞时,空气柱的长度增加,声音的振动频率减小,所以吹出的哨音音调会变低;

故答案为:(1)管内空气,波,空气,低;

12.【答案】(1)变小

(2)推理;声音的传播需要介质

【知识点】声音的传播

【解析】【分析】(1)空气是传声的介质,空气越稀薄,则传声能力越弱;

(2)随着玻璃罩内空气越来越少,则听到的声音越来越小。由此可知,如果玻璃罩中变成真空,那么将不会听到声音,即真空不能传声,这种方法叫科学推理法。

【解答】(1)在用抽气机把玻璃瓶内的空气逐渐抽出的过程中,听到的声音将会逐渐变小。

(2)分析实验现象,运用推理的方法可得结论:声音的传播需要介质(真空不能传声)。

13.【答案】(1)月球上没有传声的介质

(2)B

【知识点】声音的传播

【解析】【分析】(1)声音的传播需要介质,真空不能传声;

(2)根据各种活动的条件结合月球的情况分析即可。

【解答】(1)宇航员不能直接在月球上对话,这是由于月球上没有传声的介质;

(2)月球上没有空气,而风筝依靠空气升空,故A不合题意;

扔石块时依靠石块的惯性,而月球上的石块仍然有惯性,故B符合题意;

月球上没有空气,自然没有水蒸气,肯定不会下雪,故C不合题意;

月球上没有水,不能游泳,故D不合题意。

故选B。

14.【答案】振动;①③④⑥;声波

【知识点】声音的传播;声音的产生

【解析】【分析】(1)根据声音产生的知识解答;

(2)根据发声体的状态解答;

(3)根据声音传播的知识解答。

【解答】(1)上述声音的产生是由于物体的振动;

(2)声源属于固体的是排球、手机、电铃、音叉,故选①③④⑥;

(3)声音以声波的形式向远处传播。

15.【答案】(1)声音在同种介质中的传播速度与温度有关(或声音在固体中的传播速度最快等,合理即可)

(2)反射;425m

【知识点】声音的传播;声音的产生

【解析】【分析】一般情况下,声音在不同介质中的传播速度。

【解答】(1)分析数据表得出声音在介质中的传播速度可能有的规律:

①一般情况下,声音在不同介质中的传播速度不同;

②声音在同种介质中的传播速度与温度有关;

③声音在固体中的传播速度比液体、气体中的大。

(2)回声测距是利用了声波的反射。

人站在两平行峭壁间某一位置鸣枪,经过t1=1.00s第一次听到回声,则此峭壁离人的距离

又经过t2=0.50s再次听到回声,即为从开始计时算起一共用了1.5s听到回声,则此峭壁离人的距离

则两峭壁间的距离s=s1+s2=170m+255m=425m

16.【答案】(1)固;气

(2)固体传声比空气快

(3)鱼;声音在液体中的传播速度比在空气中的传播速度快

【知识点】声音的传播;声音的产生

【解析】【分析】(1)声音由物体振动产生;

(2)根据声音在不同介质中传声速度的大小分析;

(3)一般情况下,声音的速度:固体>液体>气体,据此分析解答。

【解答】(1)古诗“春眠不觉晓,处处闻啼鸟。夜来风雨声,花落知多少”中的鸟声、风声分别是固体、气体的振动发出的。

(2)北宋时期的沈括,在他的著作《梦溪笔谈》中记载:行军宿营,士兵枕着牛皮制成的箭简睡在地上,能及早听到夜袭敌人的马蹄声。这是因为固体传声比空气快。

(3)将一颗石子抛入水中,若距击水处相同距离的水中、空中、岸边分别有一条鱼、一只小鸟、一个人,则最先听到击水声的是鱼,这是因为声音在液体中的传播速度比在空气中的传播速度快。

17.【答案】(1)振动

(2)介质(或空气)

【知识点】声音的传播;声音的产生

【解析】【分析】(1)根据声音产生的知识解答;

(2)根据声音传播的条件解答。

【解答】(1)如图1,手拨动压在桌边的尺子,发现尺子振动,同时有声音发出,说明声音是由于物体振动产生的。

(2)如图2,将正在发声的手机放入密闭的瓶中,不断抽气,可以感觉到声音越来越轻,甚至将要消失,说明声音的传播需要介质(或空气)。

18.【答案】振动;高

【知识点】声音的产生

【解析】【分析】(1)声音由物体振动产生;

(2)声音的大小叫响度,响度与发声体的振幅有关,据此分析解答。

【解答】用一个纸糊的箱子盖在音响的喇叭上,然后把一个玩具小矮人放在纸箱上,当用这个喇叭播放音乐时,小矮人便会翩翩起舞,是因为发声的物体在振动。

(2)如果调节音响使响度增大,那么音响振幅增大,会发现小矮人舞蹈时跳得更高。

19.【答案】超声波;声音不能在真空中传播

【知识点】声音的传播;超声波与次声波

【解析】【分析】(1)根据超声波的应用解答;

(2)声音的传播需要介质,声音不能在真空中传播,据此分析解答。

【解答】(1)巴西设计师将3D打印技术与医用B超相结合,给准妈妈腹中胎儿打印了1:1的3D模型,作为孩子成长的记录,请问B超利用的是超声波。

(2)但是这种波却不能用于太空测距(如地球与月球的距离),这是因为声音不能在真空中传播。

20.【答案】次声波;低于

【知识点】超声波与次声波

【解析】【解答】人耳听到的声音的频率范围为20—20000Hz,低于20 Hz的叫次声波,高于20000Hz的叫超声波。地震时产生的次声波对人的器官功能的破坏性很大,使人产生恶心、晕眩、旋转感等症状,严重的会造成内脏出血破裂,危及生命,人耳无法直接听到它。

【分析】人耳听到的声音的频率范围为20—20000Hz,低于20 Hz的叫次声波,高于20000Hz的叫超声波;次声波对人的器官功能的破坏性很大,使人产生恶心、晕眩、旋转感等症状,严重的会造成内脏出血破裂,危及生命,人耳无法直接听到它。

21.【答案】(1)C

(2)放大实验现象

(3)声音的响度与距离声源的远近有关,距离越远,响度越小

【知识点】声音的传播;声音的产生

【解析】【分析】(1)根据实验现象分析包含的物理原理;

(2)橡皮膜的振幅很小,用肉眼几乎看不到,但是借助乒乓球的大幅度振动,我们可以感知橡皮膜在振动。

(3)乒乓球的振幅越小,说明橡皮膜的振幅越小,即收集到声音的响度越小,据此分析声音的限度与距离的关系即可。

【解答】(1)声音能够使橡皮膜振动,从而引起乒乓球振动,这说明声音具有能量,故A正确不合题意;

声音从甲塑料筒依靠空气传播到乙塑料筒,故B正确不合i题意;

乒乓球大幅度振动,说明发声的橡皮膜在振动,故D正确不合题意;

题目中没有现象可以说明真空不能传播声音,故C错误符合题意。

故选C。

(2)实验1中,乒乓球的作用是放大实验现象。

(3)【实验2】为了进一步探究响度和距离的关系,小组成员将甲、乙两筒的距离s分别调节到10cm、15cm、20cm,重复上述实验,观察到乒乓球被弹开的幅度逐渐减小。

根据实验2的现象,可以得出结论是:声音的响度与距离声源的远近有关,距离越远,响度越小。

22.【答案】(1)其它条件相同时,海绵吸音效果最好 (合理即可)

(2)海绵

(3)大理石

【知识点】声音的传播

【解析】【分析】(1)根据表格数据分析不同材料的吸音效果是否相同;

(2)根据电影院的墙壁对声音的反射效果分析;

(3)根据测量声速时对反射面反射声音的强弱要求判断。

【解答】(1)根据表格数据可知,当其它条件相同时,反射面为海绵时几乎听不到声音的强弱,即海绵吸引效果最好。

(2)在电影院内,为了避免声音的反射对原声产生干扰和影响,要求墙壁材料的吸音效果更好,因此选择海绵合适。

(3)如果利用声音的反射现象,测量声音在空气中的传播速度,要求吸音效果最差,反射效果最强,故选大理石。

23.【答案】(1)大

(2)低

(3)直线

【知识点】声音的传播

【解析】【分析】(1)到声源的距离越大,则声音越分散,那么声音的响度越小;

(2)根据“一旦碰到空气的温度有高有低时,它就往温度低的地方传播”解答;

(3)根据光在同一均匀介质中传播的特点解答。

【解答】(1)材料一中,人在50km处比100km到声源的距离更近,则声音分散的较差,那么响度要大。

(2)生活在离火车道较近的地方的人们发现,夜晚和早晨听到火车的汽笛声很清楚,一到白天就听不太清楚了,有时甚至听不见,这主要是由于早、晚比白天的地表温度低,声音向地表附近传播。

(3)声音在温度均匀的空气里沿直线传播,光与声音有类似性质:在同一均匀介质中光沿直线传播。

24.【答案】(1)乒乓球弹跳起来;发声的物体在振动;将音叉的振动放大;转换法

(2)在桌面上撒一些纸屑

(3)空气

(4)真空不能传声

【知识点】声音的传播;声音的产生

【解析】【分析】(1)根据声音的产生的实验分析解答。物理学中对于一些看不见摸不着的现象或不易直接测量的物理量,通常用一些非常直观的现象去认识或用易测量的物理量间接测量,这种研究问题的方法叫转换法。

(2)在桌子上放上一些轻小的物体,当桌子振动时,它们接收到能量会跳动起来,这可以间接反映发生的桌子在振动。

(3)(4)根据声音传播的知识解答。

【解答】(1)如图①所示,用悬挂着的乒乓球接触正在发声的音叉,可观察到乒乓球弹跳起来,它说明了发声的物体在振动。此探究中悬挂着的乒乓球的作用是将音叉的振动放大,这种思维方法叫做转换法。

(2)子发出了很大的声响,但他几乎没有看到桌子的振动,为了明显地看到实验现象,改进方法是:在桌面上撒一些纸屑。

(3)如图③所示,敲响右边的音叉,左边完全相同的音叉也会发声,并且把泡沫塑料球弹起。该实验能说明空气可以传声。

(4)如图④所示,把正在响铃的闹钟放在玻璃罩内,逐渐抽出其中的空气,将听到铃声逐渐减弱,并由此推理可知:真空不能传声。

25.【答案】3次;声音同时在铁、水、空气中传播。声音在不同介质中传播的速度,不同,且声音在固体中传播的速度最快,液体其次,在气体中传播的速度最慢。当铁管足够长时,人耳能够区分三次声音,所以能够听到三次敲打声

【知识点】声音的传播

【解析】【分析】声音的传播需要介质,固体、液体和气体,都能充当传声的介质。一般情况下,声音在固体中的速度最大,在气体中的速度最慢,据此分析解答。

试题分析部分

1、试卷总体分布分析

总分:84分

分值分布 客观题(占比) 28.0(33.3%)

主观题(占比) 56.0(66.7%)

题量分布 客观题(占比) 12(48.0%)

主观题(占比) 13(52.0%)

2、试卷题量分布分析

大题题型 题目量(占比) 分值(占比)

选择题 10(40.0%) 20.0(23.8%)

填空题 10(40.0%) 42.0(50.0%)

解答题 3(12.0%) 15.0(17.9%)

实验探究题 2(8.0%) 7.0(8.3%)

3、试卷难度结构分析

序号 难易度 占比

1 普通 (100.0%)

4、试卷知识点分析

序号 知识点(认知水平) 分值(占比) 对应题号

1 超声波与次声波 14.0(16.7%) 8,9,10,19,20

2 声音的产生 49.0(58.3%) 2,4,5,6,7,11,14,15,16,17,18,21,24

3 声音的传播 72.0(85.7%) 1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,23,24,25

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第1章 代代相传的生命

- 第1节 新生命的诞生

- 第2节 走向成熟

- 第3节 动物的生长时期

- 第4节 植物的一生

- 第5节 植物生殖方式的多样性

- 第6节 细菌和真菌的繁殖

- 第2章 对环境的察觉

- 第1节 感觉世界

- 第2节 声音的产生和传播

- 第3节 耳和听觉

- 第4节 光和颜色

- 第5节 光的反射和折射

- 第6节 透镜和视觉

- 第3章 运动和力

- 第1节 机械运动

- 第2节 力的存在

- 第3节 重力

- 第4节 牛顿第一定律

- 第5节 二力平衡的条件

- 第6节 摩擦力

- 第7节 压强

- 第4章 地球和宇宙

- 第1节 太阳和月球

- 第2节 地球的自转

- 第3节 地球的绕日运动

- 第4节 月相

- 第5节 日食和月食

- 第6节 太阳系

- 第7节 探索宇宙

- 研究性学习课题

- 一 青春期的心理及保健

- 二 噪声污染及其控制

- 三 自行车增大和减少摩擦的措施

- 四 观测当地的星空