浙教版科学 七下2.3耳和听觉同步练习(基础巩固)(含解析)

文档属性

| 名称 | 浙教版科学 七下2.3耳和听觉同步练习(基础巩固)(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 390.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2024-02-23 16:54:20 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2.3耳和听觉

一、选择题

1.随着手机的广泛普及,随处可见“低头族”,长期用耳机听音乐可能会损伤对声波敏感的细胞,使听力下降,上述细胞位于( )

A.外耳道 B.鼓膜 C.耳蜗 D.咽鼓管

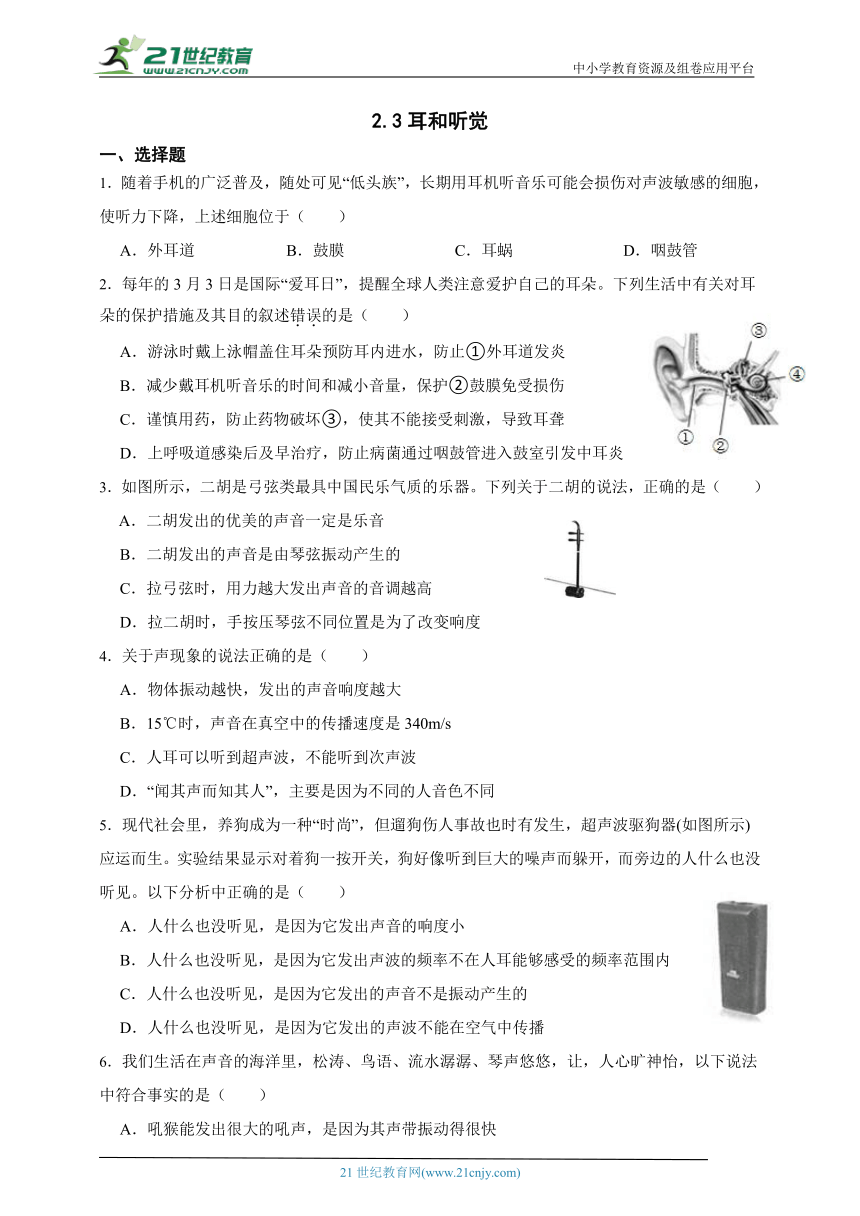

2.每年的3月3日是国际“爱耳日”,提醒全球人类注意爱护自己的耳朵。下列生活中有关对耳朵的保护措施及其目的叙述错误的是( )

A.游泳时戴上泳帽盖住耳朵预防耳内进水,防止①外耳道发炎

B.减少戴耳机听音乐的时间和减小音量,保护②鼓膜免受损伤

C.谨慎用药,防止药物破坏③,使其不能接受刺激,导致耳聋

D.上呼吸道感染后及早治疗,防止病菌通过咽鼓管进入鼓室引发中耳炎

3.如图所示,二胡是弓弦类最具中国民乐气质的乐器。下列关于二胡的说法,正确的是( )

A.二胡发出的优美的声音一定是乐音

B.二胡发出的声音是由琴弦振动产生的

C.拉弓弦时,用力越大发出声音的音调越高

D.拉二胡时,手按压琴弦不同位置是为了改变响度

4.关于声现象的说法正确的是( )

A.物体振动越快,发出的声音响度越大

B.15℃时,声音在真空中的传播速度是340m/s

C.人耳可以听到超声波,不能听到次声波

D.“闻其声而知其人”,主要是因为不同的人音色不同

5.现代社会里,养狗成为一种“时尚”,但遛狗伤人事故也时有发生,超声波驱狗器(如图所示)应运而生。实验结果显示对着狗一按开关,狗好像听到巨大的噪声而躲开,而旁边的人什么也没听见。以下分析中正确的是( )

A.人什么也没听见,是因为它发出声音的响度小

B.人什么也没听见,是因为它发出声波的频率不在人耳能够感受的频率范围内

C.人什么也没听见,是因为它发出的声音不是振动产生的

D.人什么也没听见,是因为它发出的声波不能在空气中传播

6.我们生活在声音的海洋里,松涛、鸟语、流水潺潺、琴声悠悠,让,人心旷神怡,以下说法中符合事实的是( )

A.吼猴能发出很大的吼声,是因为其声带振动得很快

B.假如宇宙空间有空气,我们在地球.上可能会听见太阳的“歌唱”

C.蚊子飞行时翅膀每秒振动的次数为250~600次,所以人耳无法听到

D.人们利用仪器监测风暴发出的超声波,可以在风暴到来之前发出警报

7.在学校、医院和科学研究部门]附近,有如图所示禁鸣喇叭的标志。这种控制噪声的措施属于( )

A.防止噪声产生 B.阻断噪声传播

C.防止噪声进入人耳 D.减小噪声传播速度

8.如图所示,用硬纸片把收音机的一个喇叭糊起来,做成一个“舞台”,当你打开收音机时,台上的“小人”在音乐声中翩翩起舞。关于这个现象,下列说法中不正确的是( )

A.收音机中传出的优美的乐曲有时也会成为噪声

B.“小人”跳舞说明声音是由物体的振动产生的

C.音乐声越大,“小人”舞动越剧烈,说明物体的音调越高,声音的响度越大

D.关掉收音机是从声源处减弱噪声的

9.关于声现象,下列说法中正确的是( )

A.声音在真空中的传播速度比在空气中的传播速度大

B.“禁止鸣笛”是在声音的传播过程中减弱噪声的

C.“闻其声知其人”的判断依据是人发出声音的响度

D.演奏弦乐器时,演奏者不断变换手指在琴弦上的位置,这是在改变声音的音调

二、填空题

10.如图为耳的结构图。请回答:

(1)人的听觉感受器位于 。

(2)飞机起降时咀嚼口香糖能避免耳感到的胀痛,这是因为咀嚼吞咽时会使咽鼓管张开,使 内外气压平衡。

11.声音是由物体的 产生的,如图所示,小明用一张硬卡片先后快拨和慢拨木梳的齿,听到声音的 不同;但对于声音主要是由哪个物体发出的有所疑惑,于是他又找来了薄铁片、薄塑料片和薄木板,用相同的速度先后在梳齿上划过进行对比,发现声音的音色不同,据此判断听到的声音主要是由 (选填“梳齿“或“硬卡片”)发出的。而人的听觉是在 形成的。

12.音调高低与物体振动的频率有关,频率越高,音调 ,频率越低,音调 (前两空均填“越高”或“越低”)。多数人能听到的声音频率范围大约从20 Hz到20000 Hz。人们把高于20000

Hz的声叫作 声,把低于20 Hz的声叫作 声。

13.如图所示为“探究声音的响度与什么因素有关”的实验,请将实验补充完整。

⑴实验需要用到的器材:音叉、乒乓球、细线、小锤、铁架台。

⑵设计和进行实验:①用小锤击打音叉发声,将乒乓球接触音叉,观察 ;

②用更大的力击打音叉,重复上述过程。

⑶分析和总结实验结论:声音的响度与物体的 有关。

14.巴西设计师将3D打印技术与医用B超相结合,给准妈妈腹中胎儿打印了1 :1的3D模型(如图),作为孩子成长的记录,请问B超利用的是 (填“超声波”或“次声波”),这种波 (填“ 能”或“不能”)在真空中传播。

15.超声波和次声波:每种动物都有自己的听觉频率范围和发声频率范围。大多数人的听觉范围是

Hz。频率超过20000Hz的声音叫做 ,低于20 Hz的声音叫做 。蝙蝠利用 捕食。

16.在发生地震时,有些动物比人提前感觉到,是因为地震时伴有 声波产生;医生用的“B超”是利用 声波获得信息.

17.如图所示,敲响右边的音叉;左边完全相同的但没有与之接触的也会 ,并且可以看到乒乓球会 ,说明声能传递 。

18.小华在家中修理厨房里的桌子,有敲击物体的声音不停地发出。为了使在隔壁学习的小明免受干扰,小华采取了三种方案:(1)在被敲的地方垫一块抹布;(2)把厨房的门窗关严;(3)嘱咐小明暂时用耳机塞住耳朵。上述三种方案中,第一种是在 减弱噪声,第二种是在 减弱噪声,第三种是在 减弱噪声。

19.小明家附近广场音乐声过大影响了居民正常生活这里的声音是由音箱中纸盆的 产生的,声音大是指声音的 (填“音调”或“响度”)大,经过居委会的协调,该音乐的播放者将音量调小了些,这是在 减弱噪声。

20.

(1)学习科学要学会利用书籍的信息进行反思,并从中获取新的信息。如关于声音的速度,课本上是这样描述的:15℃时空气中的是 340m/s”。从描述中反思,我们可以得到:声音的传播速度与 和 有关;

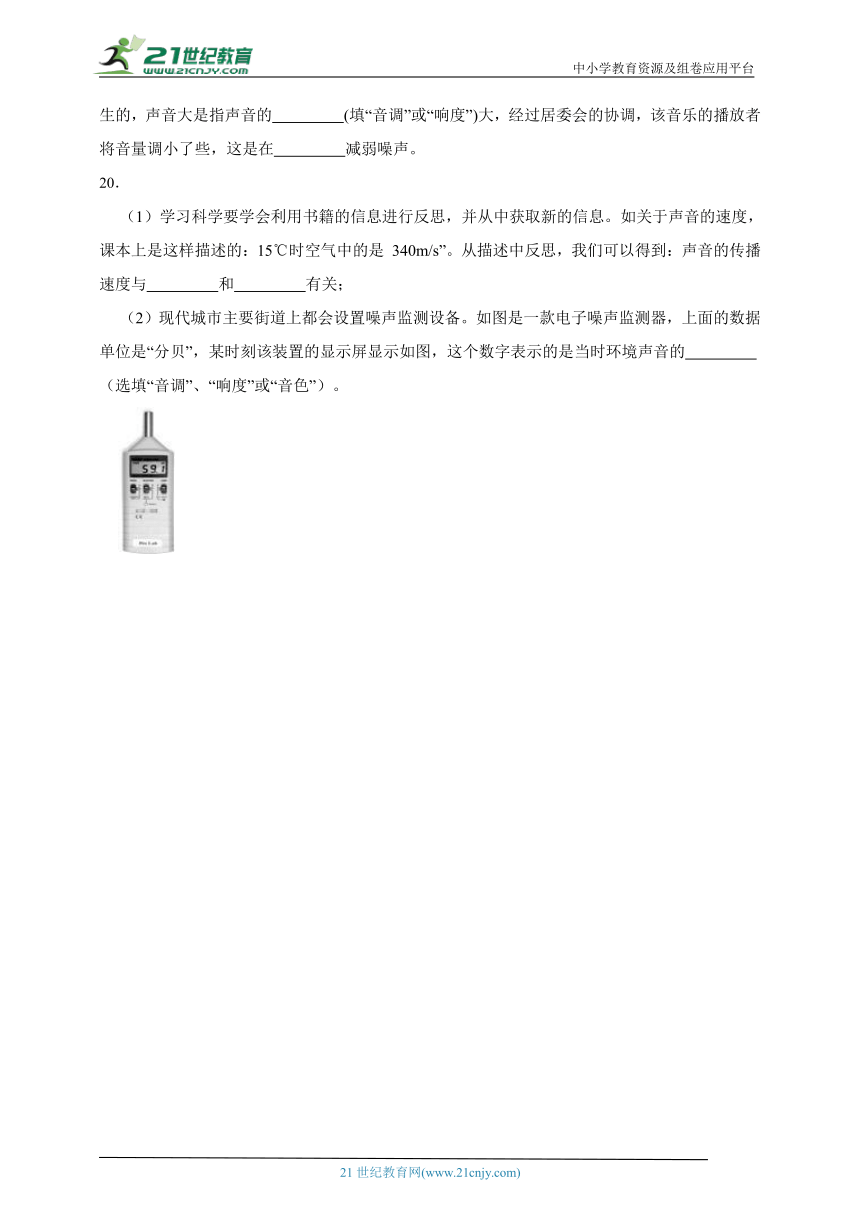

(2)现代城市主要街道上都会设置噪声监测设备。如图是一款电子噪声监测器,上面的数据单位是“分贝”,某时刻该装置的显示屏显示如图,这个数字表示的是当时环境声音的 (选填“音调”、“响度”或“音色”)。

答案解析部分

1.【答案】C

【知识点】耳的结构与听觉的形成

【解析】【分析】根据耳的结构及各部分的功能解题。

【解答】解:耳蜗内含有听觉感受器,能够接受声波刺激,并转化为神经冲动;故长期用耳机听音乐可能会损伤耳蜗内对声波敏感的细胞;

故答案为:C。

2.【答案】C

【知识点】耳的结构与听觉的形成

【解析】【分析】 耳主要分为外、中耳和内耳。耳是具有声音传导和司理平衡的功能。外耳由外耳廓和外耳道所构成外。外耳廓是软骨性结构,外耳道外1/3为软骨,内2/3为骨质结构。外耳道长度约3.5cm左右。外耳道深部有一个斜形的膜性结构,叫做鼓膜。鼓膜以内就是中耳腔,中耳包括鼓室、鼓膜、咽鼓管以及听小骨等鼓市内容物。中耳在往内就是内耳,内耳包括耳蜗、半规管等结构,是传导声音的主要器官,也司理人体的平衡功能。

【解答】A. 泳帽盖住耳朵预防耳内进水,防止①外耳道发炎 ;

B.声音会引起鼓膜的振动,故减少戴耳机听音乐的时间和减小音量,保护②鼓膜免受损伤;

C.接受刺激的为4耳蜗;

D. 咽鼓管连接外耳道和咽部。

故答案为:C

3.【答案】B

【知识点】声音的产生;声音的特性

【解析】【分析】A.乐音指令人身心愉悦的声音;

B.声音是由于物体振动而产生的;

C.音调高低与振动频率有关;

D.响度与振动幅度有关。

【解答】】A. 二胡发出的优美的声音对某些时刻来说不一定是乐音。

B.声音是由于琴弦的振动而产生的;

C.用力越大响度越大;

D. 手按压琴弦不同位置是为了改变音调。

故答案为:B

4.【答案】D

【知识点】声音的特性

【解析】【分析】(1)声音的大小叫响度;响度与振幅和距离声源的远近有关;

(2)声音的传播需要介质,真空不能传声;声音在15℃空气中的传播速度为340m/s;

(3)超声波和次声波的振动频率均不在人耳的听觉频率范围之内,人耳均听不见;

(4)不同人的音色不同,音色与发声体的材料和结构有关。

【解答】

A.物体振动幅度越大,发出的声音响度越大,故A错误;

B.15℃时,声音在空气中的传播速度是340m/s,真空不能传声,故B错误;

C.超声波和次声波的振动频率均不在人耳的听觉频率范围之内,人耳均听不见,故C错误;

D.“闻其声而知其人”,主要是因为不同的人音色不同,故D正确。

故答案为:D。

5.【答案】B

【知识点】超声波与次声波

【解析】【分析】根据对人的听到声音的频率范围的认识和理解判断。

【解答】人的听觉范围为20~20000Hz,而狗的听觉范围比人要大的多。超声波发出声音的频率大于20000Hz,超过人类的听觉范围,但在狗的听觉范围内,所以人什么都听不到,而狗可以听到,故B正确,而A、C、D错误。

故选B。

6.【答案】B

【知识点】声音的传播;超声波与次声波

【解析】【分析】(1)声音的大小叫响度,响度由振幅决定;

(2)声音的传播需要介质;

(3)将飞行频率与人的听觉范围比较即可;

(4)频率低于20Hz的叫次声波,频率高于20000Hz的叫超声波,据此分析判断。

【解答】A.吼猴能发出很大的吼声,是因为其声带的振幅很大,故A错误;

B.假如宇宙空间有空气,我们在地球.上可能会听见太阳的“歌唱”,因为声音的传播需要介质,故B正确;

C.蚊子飞行时翅膀每秒振动的次数为250~600次,则它的振动频率为250~600Hz,而人类的听觉范围为20~20000Hz,在听觉范围内,因此可以听到,故C错误;

D.人们利用仪器监测风暴发出的次声波,可以在风暴到来之前发出警报,故D错误。

故选B。

7.【答案】A

【知识点】噪声的危害和防止噪声的途径

【解析】【分析】

控制噪声有三种方法:防止噪声的产生(即在声源处减弱噪声)、阻断噪声的传播(即在传播过程中减弱)和防止噪声进入耳朵(在人耳处减弱)。禁鸣喇叭就是在声源处减弱噪声。

【解答】

禁鸣喇叭是在声源处控制噪声,防止噪声的产生;故A正确,BCD错误。

故答案为:A。

8.【答案】C

【知识点】声音的传播;声音的产生;噪声的危害和防止噪声的途径

【解析】【分析】(1)凡是影响人们正常学习、工作和休息的声音,都称为噪声;

(2)根据声音产生的知识判断;

(3)音调与振动频率有关,而响度与振动幅度有关;

(4)根据减弱噪声的途径和方法判断。

【解答】A.音乐虽然优美,但是在晚上人们休息时响起,也会影响大家,此时为噪声,故A正确不合题意;

B.‘小人’跳舞说明声音是由物体的振动产生的,故B正确不合题意;

C.音乐声越大,“小人”舞动越剧烈,说明物体的振幅越高,声音的响度越大,故C错误符合题意;

D.关掉收音机是从声源处减弱噪声的,故D正确不合题意。

故选C。

9.【答案】D

【知识点】声音的传播;声音的特性;噪声的危害和防止噪声的途径

【解析】【分析】(1)声音的传播需要介质;

(2)减弱噪声的方法:在声源处,在传播过程中减弱,在人耳处减小;

(3)声音的大小叫响度,声音的高低叫音调,声音的特点叫音色;

(4)音调与振动频率有关,响度与振幅有关,音色与发声体的特点有关。

【解答】A.声音在真空中无法传播,故A错误;

B.“禁止鸣笛”是在声音的声源处减弱噪声的,故B错误;

C.“闻其声知其人”的判断依据是人发出声音的音色,故C错误;

D.演奏弦乐器时,演奏者不断变换手指在琴弦上的位置,这是在改变振动部分的长度,即改变琴弦的振动频率,从而改变声音的音调,故D正确。

故选D。

10.【答案】(1)耳蜗

(2)鼓膜

【知识点】耳的结构与听觉的形成

【解析】【分析】(1) 听觉感受器位于内耳的耳蜗上。

(2) 飞机上咀嚼吞咽时会使咽鼓管张开,减轻痛苦。

【解答】(1)人的听觉感受器位于内耳的耳蜗上,将声音信号转化为神经信号。

(2) 咽鼓管张开,保持鼓膜内外气压平衡,防止其破裂。

11.【答案】振动;音调;硬卡片;大脑

【知识点】耳的结构与听觉的形成;声音的产生;声音的特性

【解析】【分析】(1)根据声音的产生知识解答;

(2)音调高低由振动频率的大小决定;

(3)如果声音的音色相同,那么说明由一种物体振动产生,即此时梳齿发声;如果声音的音色不同,那么说明发声体不同,即此时为铁片、塑料片或薄木板。

(4)根据听觉产生的过程分析解答。

【解答】(1)声音是由物体的振动产生的;

(2)如图所示,小明用一张硬卡片先后快拨和慢拨木梳的齿,振动的快慢不同,即振动频率不同,那么听到声音的音调不同;

(3)他又找来了薄铁片、薄塑料片和薄木板,用相同的速度先后在梳齿上划过进行对比,发现声音的音色不同,据此判断听到的声音主要是由硬卡片发出的。

(4)而人的听觉是在大脑中形成的。

12.【答案】越高;越低;超;次

【知识点】声音的特性;超声波与次声波

【解析】【分析】(1)根据音调的影响因素解答;

(2)根据超声波和次声波的定义解答。

【解答】(1)音调高低与物体振动的频率有关,频率越高,音调越高,频率越低,音调越低。

(2)多数人能听到的声音频率范围大约从20 Hz到20000 Hz。人们把高于20000 Hz的声叫作超声,把低于20 Hz的声叫作次声。

13.【答案】乒乓球被弹开的幅度;振幅

【知识点】声音的特性

【解析】【分析】(2)①音叉发声时振幅很小,无法用肉眼直接观察出来。但是与它接触的乒乓球的振幅很大,借助乒乓球的振动幅度,可以间接反映发声的音叉在振动。

(3)根据声音响度的影响因素分析解答。

【解答】(2)①用小锤击打音叉发声,将乒乓球接触音叉,观察乒乓球被弹开的幅度;

(3)根据实验可知,乒乓球被弹开的幅度越大,则音叉发出声音的响度越大,那么得到结论:声音的响度与物体的振幅有关。

14.【答案】超声波;不能

【知识点】声音的传播;超声波与次声波

【解析】【分析】根据超声波的应用以及声音的传播条件解答。

【解答】B超利用的是超声波,这种波不能在真空中传播。

15.【答案】20~20000;超声;次声;超声波

【知识点】超声波与次声波

【解析】【分析】根据对超声波和次声波的认识和利用解答。

【解答】超声波和次声波:每种动物都有自己的听觉频率范围和发声频率范围。大多数人的听觉范围是 20~20000Hz。频率超过20000Hz的声音叫做超声,低于20 Hz的声音叫做次声3。蝙蝠利用超声波捕食。

16.【答案】次;超

【知识点】超声波与次声波

【解析】【解答】自然灾害火山爆发、地震、台风等都能产生次声波,这种声波可以绕过较大的障碍物传播的很远;超声波具有较强的穿透性,并且能够传递信息,所以医学中B超是利用超声波可准确获得人体内部疾病的信息。

【分析】人的听觉频率范围是20Hz~20000Hz,高于20000Hz的是超声波,低于20Hz的是次声波,地震前夕发出次声波,人感觉不到,动物能感觉到;超声波的频率很高,具有较大能量,也有很强的穿透性,在医学领域有很多应用。

17.【答案】发声;弹开;能量

【知识点】声音的传播;声音的产生;超声波与次声波

【解析】【解答】当敲响右边的音叉,左边完全相同的音叉也会发声,所以说明左边完全相同的音叉发生了振动,而我们并没有直接敲响左边的音叉,证明声音是通过空气传播给左边的音叉的,所以空气是能传递声音的;敲响音叉引起乒乓球的振动充分说明声音能够传递能量。

【分析】声音是由物体的振动产生的,并且声音的传播是需要介质的,声音能够传递能量。

18.【答案】声源处;传播过程中;人耳处

【知识点】噪声的危害和防止噪声的途径

【解析】【分析】根据减弱噪声的途径和方法分析解答。

【解答】上述三种方案中,第一种是在声源处减弱噪声,第二种是在传播过程中减弱噪声,第三种是在人耳处减弱噪声。

19.【答案】振动;响度;声源处

【知识点】声音的传播;声音的特性;噪声的危害和防止噪声的途径

【解析】【分析】(1)根据声音的产生的知识解答;

(2)声音的大小叫响度,声音的高低叫音调,声音的特点叫音色;

(3)减弱噪声的方法:①在声源处减弱;②在传播过程中;③在人耳朵处。

【解答】(1)小明家附近广场音乐声过大,影响了居民正常生活,这里的声音是由音箱中纸盆的振动产生的;

(2)声音大是指声音的响度大;

(3)经过居委会的协调,该音乐的播放者将音量调小了些,这是在声源处减弱噪声。

20.【答案】(1)温度;介质

(2)响度

【知识点】声音的传播;噪声的危害和防止噪声的途径

【解析】【分析】(1)声速的大小与介质的种类和温度有关;(2)根据噪声监测器采用的单位“分贝”可知噪声监测器测量声音的响度。

【解答】(1)“15℃时空气中的是 340m/s”,从描述中可以得到:声音的传播速度与温度和介质有关;

(2) “分贝” 是响度的单位, 噪声监测器的数字表示的是当时环境声音的响度。

故答案为:(1)温度;介质;(2)响度。

试题分析部分

1、试卷总体分布分析

总分:77分

分值分布 客观题(占比) 46.0(59.7%)

主观题(占比) 31.0(40.3%)

题量分布 客观题(占比) 14(70.0%)

主观题(占比) 6(30.0%)

2、试卷题量分布分析

大题题型 题目量(占比) 分值(占比)

选择题 9(45.0%) 18.0(23.4%)

填空题 11(55.0%) 59.0(76.6%)

3、试卷难度结构分析

序号 难易度 占比

1 容易 (100.0%)

4、试卷知识点分析

序号 知识点(认知水平) 分值(占比) 对应题号

1 噪声的危害和防止噪声的途径 21.0(27.3%) 7,8,9,18,19,20

2 声音的特性 32.0(41.6%) 3,4,9,11,12,13,19

3 耳的结构与听觉的形成 14.0(18.2%) 1,2,10,11

4 超声波与次声波 34.0(44.2%) 5,6,12,14,15,16,17

5 声音的产生 18.0(23.4%) 3,8,11,17

6 声音的传播 25.0(32.5%) 6,8,9,14,17,19,20

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2.3耳和听觉

一、选择题

1.随着手机的广泛普及,随处可见“低头族”,长期用耳机听音乐可能会损伤对声波敏感的细胞,使听力下降,上述细胞位于( )

A.外耳道 B.鼓膜 C.耳蜗 D.咽鼓管

2.每年的3月3日是国际“爱耳日”,提醒全球人类注意爱护自己的耳朵。下列生活中有关对耳朵的保护措施及其目的叙述错误的是( )

A.游泳时戴上泳帽盖住耳朵预防耳内进水,防止①外耳道发炎

B.减少戴耳机听音乐的时间和减小音量,保护②鼓膜免受损伤

C.谨慎用药,防止药物破坏③,使其不能接受刺激,导致耳聋

D.上呼吸道感染后及早治疗,防止病菌通过咽鼓管进入鼓室引发中耳炎

3.如图所示,二胡是弓弦类最具中国民乐气质的乐器。下列关于二胡的说法,正确的是( )

A.二胡发出的优美的声音一定是乐音

B.二胡发出的声音是由琴弦振动产生的

C.拉弓弦时,用力越大发出声音的音调越高

D.拉二胡时,手按压琴弦不同位置是为了改变响度

4.关于声现象的说法正确的是( )

A.物体振动越快,发出的声音响度越大

B.15℃时,声音在真空中的传播速度是340m/s

C.人耳可以听到超声波,不能听到次声波

D.“闻其声而知其人”,主要是因为不同的人音色不同

5.现代社会里,养狗成为一种“时尚”,但遛狗伤人事故也时有发生,超声波驱狗器(如图所示)应运而生。实验结果显示对着狗一按开关,狗好像听到巨大的噪声而躲开,而旁边的人什么也没听见。以下分析中正确的是( )

A.人什么也没听见,是因为它发出声音的响度小

B.人什么也没听见,是因为它发出声波的频率不在人耳能够感受的频率范围内

C.人什么也没听见,是因为它发出的声音不是振动产生的

D.人什么也没听见,是因为它发出的声波不能在空气中传播

6.我们生活在声音的海洋里,松涛、鸟语、流水潺潺、琴声悠悠,让,人心旷神怡,以下说法中符合事实的是( )

A.吼猴能发出很大的吼声,是因为其声带振动得很快

B.假如宇宙空间有空气,我们在地球.上可能会听见太阳的“歌唱”

C.蚊子飞行时翅膀每秒振动的次数为250~600次,所以人耳无法听到

D.人们利用仪器监测风暴发出的超声波,可以在风暴到来之前发出警报

7.在学校、医院和科学研究部门]附近,有如图所示禁鸣喇叭的标志。这种控制噪声的措施属于( )

A.防止噪声产生 B.阻断噪声传播

C.防止噪声进入人耳 D.减小噪声传播速度

8.如图所示,用硬纸片把收音机的一个喇叭糊起来,做成一个“舞台”,当你打开收音机时,台上的“小人”在音乐声中翩翩起舞。关于这个现象,下列说法中不正确的是( )

A.收音机中传出的优美的乐曲有时也会成为噪声

B.“小人”跳舞说明声音是由物体的振动产生的

C.音乐声越大,“小人”舞动越剧烈,说明物体的音调越高,声音的响度越大

D.关掉收音机是从声源处减弱噪声的

9.关于声现象,下列说法中正确的是( )

A.声音在真空中的传播速度比在空气中的传播速度大

B.“禁止鸣笛”是在声音的传播过程中减弱噪声的

C.“闻其声知其人”的判断依据是人发出声音的响度

D.演奏弦乐器时,演奏者不断变换手指在琴弦上的位置,这是在改变声音的音调

二、填空题

10.如图为耳的结构图。请回答:

(1)人的听觉感受器位于 。

(2)飞机起降时咀嚼口香糖能避免耳感到的胀痛,这是因为咀嚼吞咽时会使咽鼓管张开,使 内外气压平衡。

11.声音是由物体的 产生的,如图所示,小明用一张硬卡片先后快拨和慢拨木梳的齿,听到声音的 不同;但对于声音主要是由哪个物体发出的有所疑惑,于是他又找来了薄铁片、薄塑料片和薄木板,用相同的速度先后在梳齿上划过进行对比,发现声音的音色不同,据此判断听到的声音主要是由 (选填“梳齿“或“硬卡片”)发出的。而人的听觉是在 形成的。

12.音调高低与物体振动的频率有关,频率越高,音调 ,频率越低,音调 (前两空均填“越高”或“越低”)。多数人能听到的声音频率范围大约从20 Hz到20000 Hz。人们把高于20000

Hz的声叫作 声,把低于20 Hz的声叫作 声。

13.如图所示为“探究声音的响度与什么因素有关”的实验,请将实验补充完整。

⑴实验需要用到的器材:音叉、乒乓球、细线、小锤、铁架台。

⑵设计和进行实验:①用小锤击打音叉发声,将乒乓球接触音叉,观察 ;

②用更大的力击打音叉,重复上述过程。

⑶分析和总结实验结论:声音的响度与物体的 有关。

14.巴西设计师将3D打印技术与医用B超相结合,给准妈妈腹中胎儿打印了1 :1的3D模型(如图),作为孩子成长的记录,请问B超利用的是 (填“超声波”或“次声波”),这种波 (填“ 能”或“不能”)在真空中传播。

15.超声波和次声波:每种动物都有自己的听觉频率范围和发声频率范围。大多数人的听觉范围是

Hz。频率超过20000Hz的声音叫做 ,低于20 Hz的声音叫做 。蝙蝠利用 捕食。

16.在发生地震时,有些动物比人提前感觉到,是因为地震时伴有 声波产生;医生用的“B超”是利用 声波获得信息.

17.如图所示,敲响右边的音叉;左边完全相同的但没有与之接触的也会 ,并且可以看到乒乓球会 ,说明声能传递 。

18.小华在家中修理厨房里的桌子,有敲击物体的声音不停地发出。为了使在隔壁学习的小明免受干扰,小华采取了三种方案:(1)在被敲的地方垫一块抹布;(2)把厨房的门窗关严;(3)嘱咐小明暂时用耳机塞住耳朵。上述三种方案中,第一种是在 减弱噪声,第二种是在 减弱噪声,第三种是在 减弱噪声。

19.小明家附近广场音乐声过大影响了居民正常生活这里的声音是由音箱中纸盆的 产生的,声音大是指声音的 (填“音调”或“响度”)大,经过居委会的协调,该音乐的播放者将音量调小了些,这是在 减弱噪声。

20.

(1)学习科学要学会利用书籍的信息进行反思,并从中获取新的信息。如关于声音的速度,课本上是这样描述的:15℃时空气中的是 340m/s”。从描述中反思,我们可以得到:声音的传播速度与 和 有关;

(2)现代城市主要街道上都会设置噪声监测设备。如图是一款电子噪声监测器,上面的数据单位是“分贝”,某时刻该装置的显示屏显示如图,这个数字表示的是当时环境声音的 (选填“音调”、“响度”或“音色”)。

答案解析部分

1.【答案】C

【知识点】耳的结构与听觉的形成

【解析】【分析】根据耳的结构及各部分的功能解题。

【解答】解:耳蜗内含有听觉感受器,能够接受声波刺激,并转化为神经冲动;故长期用耳机听音乐可能会损伤耳蜗内对声波敏感的细胞;

故答案为:C。

2.【答案】C

【知识点】耳的结构与听觉的形成

【解析】【分析】 耳主要分为外、中耳和内耳。耳是具有声音传导和司理平衡的功能。外耳由外耳廓和外耳道所构成外。外耳廓是软骨性结构,外耳道外1/3为软骨,内2/3为骨质结构。外耳道长度约3.5cm左右。外耳道深部有一个斜形的膜性结构,叫做鼓膜。鼓膜以内就是中耳腔,中耳包括鼓室、鼓膜、咽鼓管以及听小骨等鼓市内容物。中耳在往内就是内耳,内耳包括耳蜗、半规管等结构,是传导声音的主要器官,也司理人体的平衡功能。

【解答】A. 泳帽盖住耳朵预防耳内进水,防止①外耳道发炎 ;

B.声音会引起鼓膜的振动,故减少戴耳机听音乐的时间和减小音量,保护②鼓膜免受损伤;

C.接受刺激的为4耳蜗;

D. 咽鼓管连接外耳道和咽部。

故答案为:C

3.【答案】B

【知识点】声音的产生;声音的特性

【解析】【分析】A.乐音指令人身心愉悦的声音;

B.声音是由于物体振动而产生的;

C.音调高低与振动频率有关;

D.响度与振动幅度有关。

【解答】】A. 二胡发出的优美的声音对某些时刻来说不一定是乐音。

B.声音是由于琴弦的振动而产生的;

C.用力越大响度越大;

D. 手按压琴弦不同位置是为了改变音调。

故答案为:B

4.【答案】D

【知识点】声音的特性

【解析】【分析】(1)声音的大小叫响度;响度与振幅和距离声源的远近有关;

(2)声音的传播需要介质,真空不能传声;声音在15℃空气中的传播速度为340m/s;

(3)超声波和次声波的振动频率均不在人耳的听觉频率范围之内,人耳均听不见;

(4)不同人的音色不同,音色与发声体的材料和结构有关。

【解答】

A.物体振动幅度越大,发出的声音响度越大,故A错误;

B.15℃时,声音在空气中的传播速度是340m/s,真空不能传声,故B错误;

C.超声波和次声波的振动频率均不在人耳的听觉频率范围之内,人耳均听不见,故C错误;

D.“闻其声而知其人”,主要是因为不同的人音色不同,故D正确。

故答案为:D。

5.【答案】B

【知识点】超声波与次声波

【解析】【分析】根据对人的听到声音的频率范围的认识和理解判断。

【解答】人的听觉范围为20~20000Hz,而狗的听觉范围比人要大的多。超声波发出声音的频率大于20000Hz,超过人类的听觉范围,但在狗的听觉范围内,所以人什么都听不到,而狗可以听到,故B正确,而A、C、D错误。

故选B。

6.【答案】B

【知识点】声音的传播;超声波与次声波

【解析】【分析】(1)声音的大小叫响度,响度由振幅决定;

(2)声音的传播需要介质;

(3)将飞行频率与人的听觉范围比较即可;

(4)频率低于20Hz的叫次声波,频率高于20000Hz的叫超声波,据此分析判断。

【解答】A.吼猴能发出很大的吼声,是因为其声带的振幅很大,故A错误;

B.假如宇宙空间有空气,我们在地球.上可能会听见太阳的“歌唱”,因为声音的传播需要介质,故B正确;

C.蚊子飞行时翅膀每秒振动的次数为250~600次,则它的振动频率为250~600Hz,而人类的听觉范围为20~20000Hz,在听觉范围内,因此可以听到,故C错误;

D.人们利用仪器监测风暴发出的次声波,可以在风暴到来之前发出警报,故D错误。

故选B。

7.【答案】A

【知识点】噪声的危害和防止噪声的途径

【解析】【分析】

控制噪声有三种方法:防止噪声的产生(即在声源处减弱噪声)、阻断噪声的传播(即在传播过程中减弱)和防止噪声进入耳朵(在人耳处减弱)。禁鸣喇叭就是在声源处减弱噪声。

【解答】

禁鸣喇叭是在声源处控制噪声,防止噪声的产生;故A正确,BCD错误。

故答案为:A。

8.【答案】C

【知识点】声音的传播;声音的产生;噪声的危害和防止噪声的途径

【解析】【分析】(1)凡是影响人们正常学习、工作和休息的声音,都称为噪声;

(2)根据声音产生的知识判断;

(3)音调与振动频率有关,而响度与振动幅度有关;

(4)根据减弱噪声的途径和方法判断。

【解答】A.音乐虽然优美,但是在晚上人们休息时响起,也会影响大家,此时为噪声,故A正确不合题意;

B.‘小人’跳舞说明声音是由物体的振动产生的,故B正确不合题意;

C.音乐声越大,“小人”舞动越剧烈,说明物体的振幅越高,声音的响度越大,故C错误符合题意;

D.关掉收音机是从声源处减弱噪声的,故D正确不合题意。

故选C。

9.【答案】D

【知识点】声音的传播;声音的特性;噪声的危害和防止噪声的途径

【解析】【分析】(1)声音的传播需要介质;

(2)减弱噪声的方法:在声源处,在传播过程中减弱,在人耳处减小;

(3)声音的大小叫响度,声音的高低叫音调,声音的特点叫音色;

(4)音调与振动频率有关,响度与振幅有关,音色与发声体的特点有关。

【解答】A.声音在真空中无法传播,故A错误;

B.“禁止鸣笛”是在声音的声源处减弱噪声的,故B错误;

C.“闻其声知其人”的判断依据是人发出声音的音色,故C错误;

D.演奏弦乐器时,演奏者不断变换手指在琴弦上的位置,这是在改变振动部分的长度,即改变琴弦的振动频率,从而改变声音的音调,故D正确。

故选D。

10.【答案】(1)耳蜗

(2)鼓膜

【知识点】耳的结构与听觉的形成

【解析】【分析】(1) 听觉感受器位于内耳的耳蜗上。

(2) 飞机上咀嚼吞咽时会使咽鼓管张开,减轻痛苦。

【解答】(1)人的听觉感受器位于内耳的耳蜗上,将声音信号转化为神经信号。

(2) 咽鼓管张开,保持鼓膜内外气压平衡,防止其破裂。

11.【答案】振动;音调;硬卡片;大脑

【知识点】耳的结构与听觉的形成;声音的产生;声音的特性

【解析】【分析】(1)根据声音的产生知识解答;

(2)音调高低由振动频率的大小决定;

(3)如果声音的音色相同,那么说明由一种物体振动产生,即此时梳齿发声;如果声音的音色不同,那么说明发声体不同,即此时为铁片、塑料片或薄木板。

(4)根据听觉产生的过程分析解答。

【解答】(1)声音是由物体的振动产生的;

(2)如图所示,小明用一张硬卡片先后快拨和慢拨木梳的齿,振动的快慢不同,即振动频率不同,那么听到声音的音调不同;

(3)他又找来了薄铁片、薄塑料片和薄木板,用相同的速度先后在梳齿上划过进行对比,发现声音的音色不同,据此判断听到的声音主要是由硬卡片发出的。

(4)而人的听觉是在大脑中形成的。

12.【答案】越高;越低;超;次

【知识点】声音的特性;超声波与次声波

【解析】【分析】(1)根据音调的影响因素解答;

(2)根据超声波和次声波的定义解答。

【解答】(1)音调高低与物体振动的频率有关,频率越高,音调越高,频率越低,音调越低。

(2)多数人能听到的声音频率范围大约从20 Hz到20000 Hz。人们把高于20000 Hz的声叫作超声,把低于20 Hz的声叫作次声。

13.【答案】乒乓球被弹开的幅度;振幅

【知识点】声音的特性

【解析】【分析】(2)①音叉发声时振幅很小,无法用肉眼直接观察出来。但是与它接触的乒乓球的振幅很大,借助乒乓球的振动幅度,可以间接反映发声的音叉在振动。

(3)根据声音响度的影响因素分析解答。

【解答】(2)①用小锤击打音叉发声,将乒乓球接触音叉,观察乒乓球被弹开的幅度;

(3)根据实验可知,乒乓球被弹开的幅度越大,则音叉发出声音的响度越大,那么得到结论:声音的响度与物体的振幅有关。

14.【答案】超声波;不能

【知识点】声音的传播;超声波与次声波

【解析】【分析】根据超声波的应用以及声音的传播条件解答。

【解答】B超利用的是超声波,这种波不能在真空中传播。

15.【答案】20~20000;超声;次声;超声波

【知识点】超声波与次声波

【解析】【分析】根据对超声波和次声波的认识和利用解答。

【解答】超声波和次声波:每种动物都有自己的听觉频率范围和发声频率范围。大多数人的听觉范围是 20~20000Hz。频率超过20000Hz的声音叫做超声,低于20 Hz的声音叫做次声3。蝙蝠利用超声波捕食。

16.【答案】次;超

【知识点】超声波与次声波

【解析】【解答】自然灾害火山爆发、地震、台风等都能产生次声波,这种声波可以绕过较大的障碍物传播的很远;超声波具有较强的穿透性,并且能够传递信息,所以医学中B超是利用超声波可准确获得人体内部疾病的信息。

【分析】人的听觉频率范围是20Hz~20000Hz,高于20000Hz的是超声波,低于20Hz的是次声波,地震前夕发出次声波,人感觉不到,动物能感觉到;超声波的频率很高,具有较大能量,也有很强的穿透性,在医学领域有很多应用。

17.【答案】发声;弹开;能量

【知识点】声音的传播;声音的产生;超声波与次声波

【解析】【解答】当敲响右边的音叉,左边完全相同的音叉也会发声,所以说明左边完全相同的音叉发生了振动,而我们并没有直接敲响左边的音叉,证明声音是通过空气传播给左边的音叉的,所以空气是能传递声音的;敲响音叉引起乒乓球的振动充分说明声音能够传递能量。

【分析】声音是由物体的振动产生的,并且声音的传播是需要介质的,声音能够传递能量。

18.【答案】声源处;传播过程中;人耳处

【知识点】噪声的危害和防止噪声的途径

【解析】【分析】根据减弱噪声的途径和方法分析解答。

【解答】上述三种方案中,第一种是在声源处减弱噪声,第二种是在传播过程中减弱噪声,第三种是在人耳处减弱噪声。

19.【答案】振动;响度;声源处

【知识点】声音的传播;声音的特性;噪声的危害和防止噪声的途径

【解析】【分析】(1)根据声音的产生的知识解答;

(2)声音的大小叫响度,声音的高低叫音调,声音的特点叫音色;

(3)减弱噪声的方法:①在声源处减弱;②在传播过程中;③在人耳朵处。

【解答】(1)小明家附近广场音乐声过大,影响了居民正常生活,这里的声音是由音箱中纸盆的振动产生的;

(2)声音大是指声音的响度大;

(3)经过居委会的协调,该音乐的播放者将音量调小了些,这是在声源处减弱噪声。

20.【答案】(1)温度;介质

(2)响度

【知识点】声音的传播;噪声的危害和防止噪声的途径

【解析】【分析】(1)声速的大小与介质的种类和温度有关;(2)根据噪声监测器采用的单位“分贝”可知噪声监测器测量声音的响度。

【解答】(1)“15℃时空气中的是 340m/s”,从描述中可以得到:声音的传播速度与温度和介质有关;

(2) “分贝” 是响度的单位, 噪声监测器的数字表示的是当时环境声音的响度。

故答案为:(1)温度;介质;(2)响度。

试题分析部分

1、试卷总体分布分析

总分:77分

分值分布 客观题(占比) 46.0(59.7%)

主观题(占比) 31.0(40.3%)

题量分布 客观题(占比) 14(70.0%)

主观题(占比) 6(30.0%)

2、试卷题量分布分析

大题题型 题目量(占比) 分值(占比)

选择题 9(45.0%) 18.0(23.4%)

填空题 11(55.0%) 59.0(76.6%)

3、试卷难度结构分析

序号 难易度 占比

1 容易 (100.0%)

4、试卷知识点分析

序号 知识点(认知水平) 分值(占比) 对应题号

1 噪声的危害和防止噪声的途径 21.0(27.3%) 7,8,9,18,19,20

2 声音的特性 32.0(41.6%) 3,4,9,11,12,13,19

3 耳的结构与听觉的形成 14.0(18.2%) 1,2,10,11

4 超声波与次声波 34.0(44.2%) 5,6,12,14,15,16,17

5 声音的产生 18.0(23.4%) 3,8,11,17

6 声音的传播 25.0(32.5%) 6,8,9,14,17,19,20

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第1章 代代相传的生命

- 第1节 新生命的诞生

- 第2节 走向成熟

- 第3节 动物的生长时期

- 第4节 植物的一生

- 第5节 植物生殖方式的多样性

- 第6节 细菌和真菌的繁殖

- 第2章 对环境的察觉

- 第1节 感觉世界

- 第2节 声音的产生和传播

- 第3节 耳和听觉

- 第4节 光和颜色

- 第5节 光的反射和折射

- 第6节 透镜和视觉

- 第3章 运动和力

- 第1节 机械运动

- 第2节 力的存在

- 第3节 重力

- 第4节 牛顿第一定律

- 第5节 二力平衡的条件

- 第6节 摩擦力

- 第7节 压强

- 第4章 地球和宇宙

- 第1节 太阳和月球

- 第2节 地球的自转

- 第3节 地球的绕日运动

- 第4节 月相

- 第5节 日食和月食

- 第6节 太阳系

- 第7节 探索宇宙

- 研究性学习课题

- 一 青春期的心理及保健

- 二 噪声污染及其控制

- 三 自行车增大和减少摩擦的措施

- 四 观测当地的星空