浙教版科学 七下2.3耳和听觉同步练习(能力提升)(含解析)

文档属性

| 名称 | 浙教版科学 七下2.3耳和听觉同步练习(能力提升)(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1007.2KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2024-02-23 16:54:20 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2.3耳和听觉

一、选择题

1.“孔子闻韶音三月不知肉味”中的“闻韶音”和“知肉味”分别属于人的( )

A.嗅觉和听觉 B.听觉和视觉 C.触觉和味觉 D.听觉和味觉

2.下列关于人听到声音的说法正确的是( )

A.失聪的人如果只是传导障碍,是可以通过其他途径让他感知声音的

B.如果只是一只耳朵失聪,人是能够准确的判断声音传来的方位的

C.人感知声音的基本过程是外界传来的声音引起听小骨的振动,这种振动经过鼓膜及其他组织传给听觉神经,听觉神经把信号传给大脑,这样人就听到了声音

D.自己听到自己说话的声音主要是通过空气传导使人感知声音的

3.某同学坐过山车时,因为害怕而闭上眼睛.但仍能感觉到过山车的翻滚、左右转动以及加速和减速,与此有关的结构是( )

A.耳蜗和前庭 B.前庭和半规管

C.半规管和鼓膜 D.鼓膜和听小骨

4.时值仲夏,常听见“蛙声一片”“声声蝉鸣”,有时觉得悦耳,有时又打扰我们的休息,为了减轻蛙声和蝉鸣的影响,我们常常紧闭门窗或者戴上耳塞。下列说法正确的是( )

A.紧闭门窗是通过防止噪声的产生来控制噪声

B.戴上耳塞是通过阻断噪声的传播来控制噪声

C.我们能分辨蛙声和蝉鸣,是因为它们的音调不同

D.蛙声和蝉鸣都是由该动物身体的某部分振动产生的

5.今年元宵晚会上,宇航员王亚平在空间站弹奏悠扬的《茉莉花》为全国人民送上祝福。下列关于琴声说法正确的是( )

A.悦耳的琴声是由琴弦振动产生的

B.改变拨琴弦的力度可改变音色

C.琴声通过声波从空间站传回地面

D.观众听觉的形成部位在耳朵

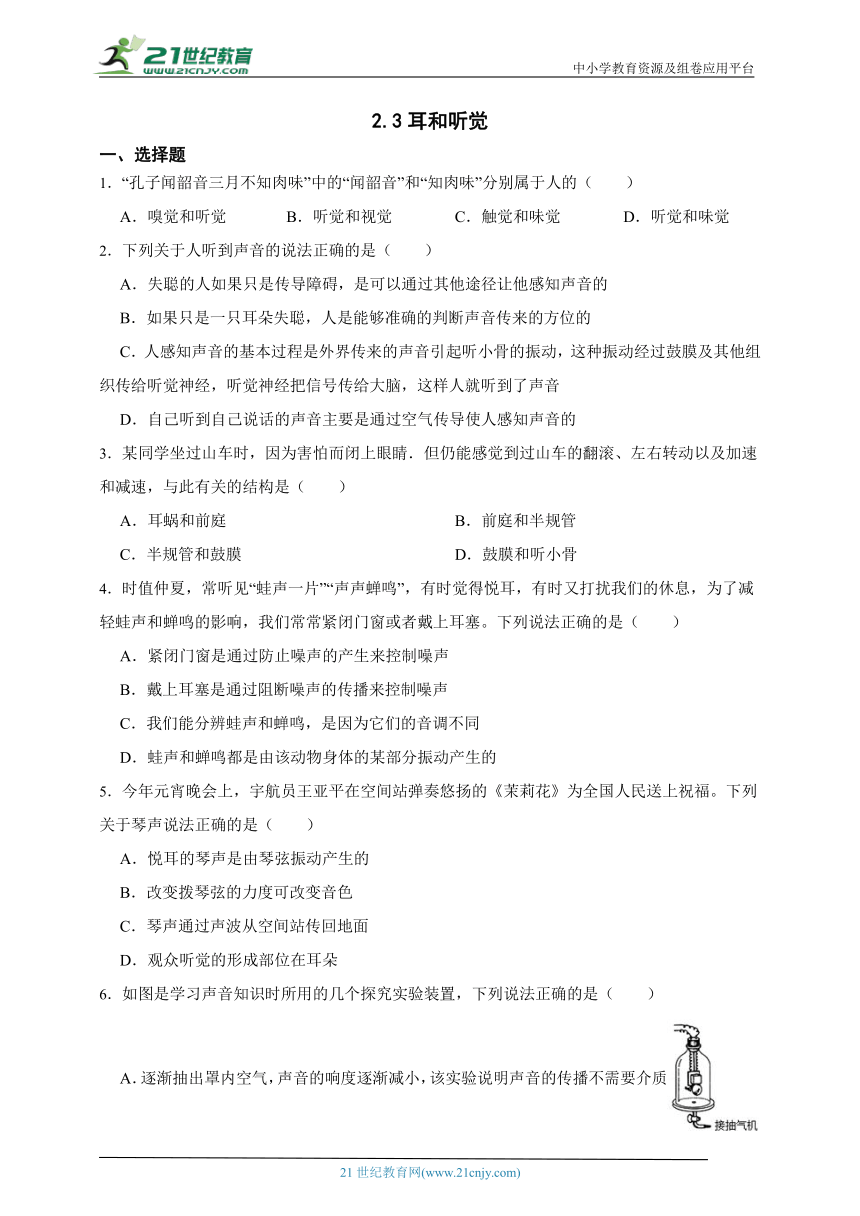

6.如图是学习声音知识时所用的几个探究实验装置,下列说法正确的是( )

A.逐渐抽出罩内空气,声音的响度逐渐减小,该实验说明声音的传播不需要介质

B.正在发声的音叉,使吊着的乒乓球反复弹起,该实验说明发声的物体在振动

C.击鼓时用力不同,观察纸屑被弹起的高度,探究声音的响度与频率有关

D.改变钢尺伸出桌边的长度,拨动钢尺观察振动快慢,探究声音的音调与振幅的关系

7.如图所示,中国海事第一舰“海巡01”被派往南海、钓鱼岛等海域执行任务,“海巡01”轮配备有强声设备,可遥控定向远距离发射高达150分贝的警示音、语音等声波。根据以上信息,下列说法中错误的是( )

A.声波具有能量

B.强声设备发出的声波是次声波

C.护航官兵配戴耳罩是为了在人耳处减弱噪声

D.声波定向发射器的喇叭状外观可以减少声音分散,增大响度

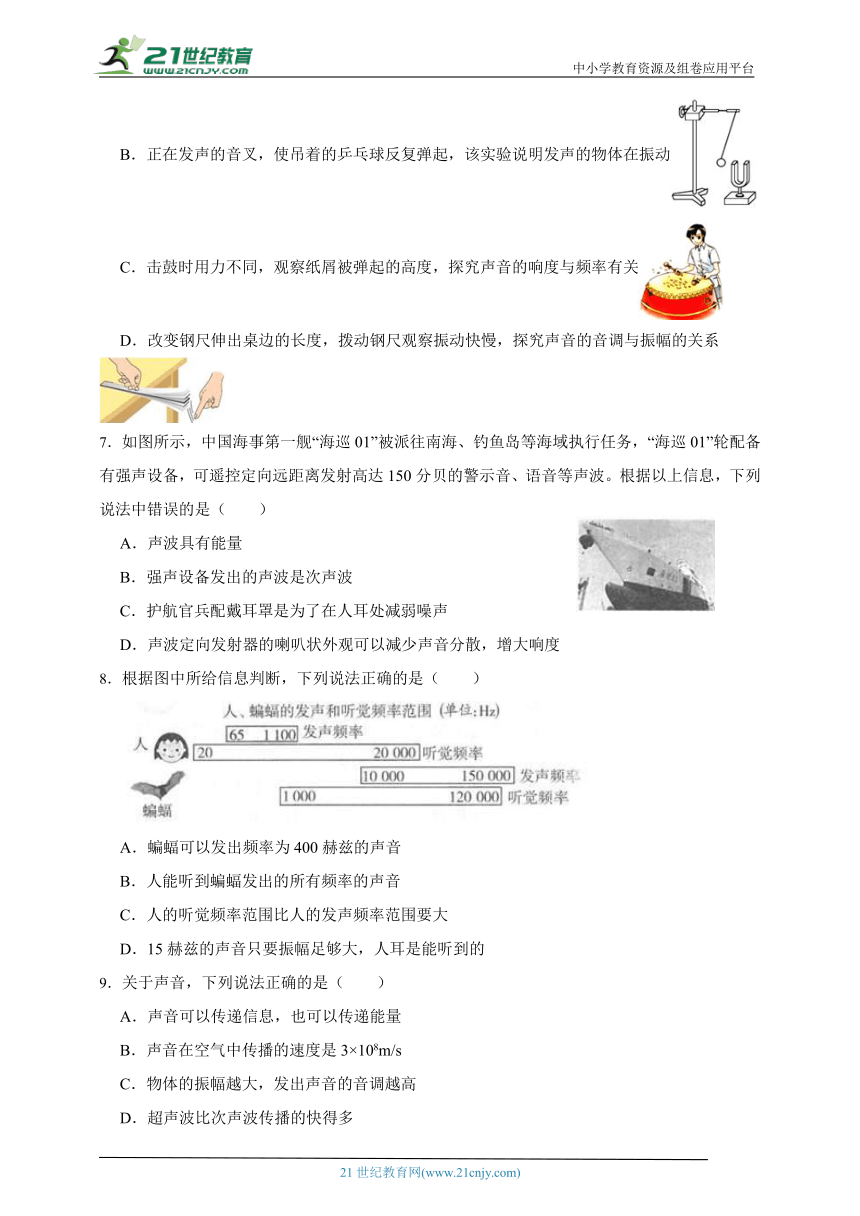

8.根据图中所给信息判断,下列说法正确的是( )

A.蝙蝠可以发出频率为400赫兹的声音

B.人能听到蝙蝠发出的所有频率的声音

C.人的听觉频率范围比人的发声频率范围要大

D.15赫兹的声音只要振幅足够大,人耳是能听到的

9.关于声音,下列说法正确的是( )

A.声音可以传递信息,也可以传递能量

B.声音在空气中传播的速度是3×108m/s

C.物体的振幅越大,发出声音的音调越高

D.超声波比次声波传播的快得多

10.如图所示,为了使城市道路交通更加通畅,在主干道架设了高架道路,高架道路的路面铺设“海绵”沥青,部分路段两侧设有高3m左右的透明板墙,铺设“海绵”沥青和安装这些板墙的主要目的是( )

A.保护车辆行驶安全 B.减小车辆噪声污染

C.增加高架道路美观 D.阻止车辆废气外泄

二、填空题

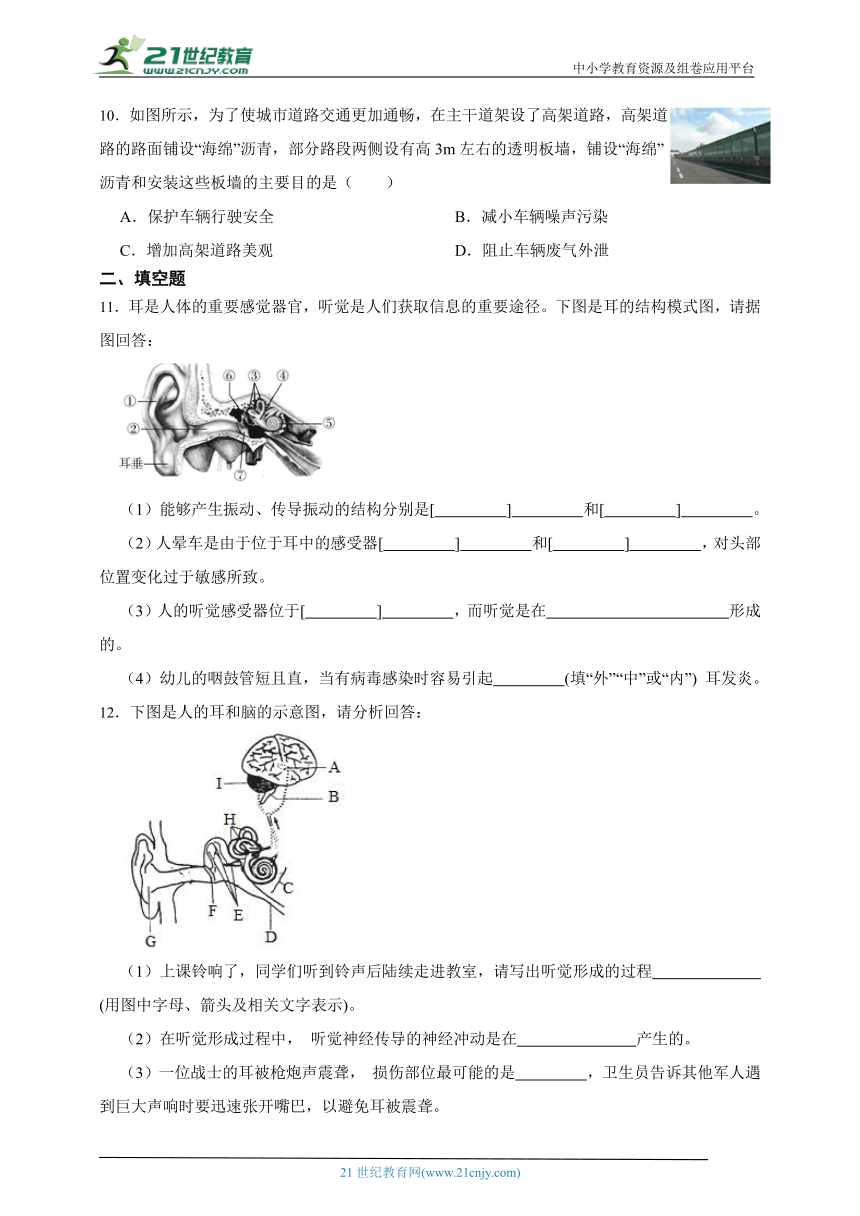

11.耳是人体的重要感觉器官,听觉是人们获取信息的重要途径。下图是耳的结构模式图,请据图回答:

(1)能够产生振动、传导振动的结构分别是[ ] 和[ ] 。

(2)人晕车是由于位于耳中的感受器[ ] 和[ ] ,对头部位置变化过于敏感所致。

(3)人的听觉感受器位于[ ] ,而听觉是在 形成的。

(4)幼儿的咽鼓管短且直,当有病毒感染时容易引起 (填“外”“中”或“内”) 耳发炎。

12.下图是人的耳和脑的示意图,请分析回答:

(1)上课铃响了,同学们听到铃声后陆续走进教室,请写出听觉形成的过程 (用图中字母、箭头及相关文字表示)。

(2)在听觉形成过程中, 听觉神经传导的神经冲动是在 产生的。

(3)一位战士的耳被枪炮声震聋, 损伤部位最可能的是 ,卫生员告诉其他军人遇到巨大声响时要迅速张开嘴巴,以避免耳被震聋。

13.学习了声音的知识后,小金自制了”水瓶琴”。她往八个相同的玻璃瓶中灌入不同高度的水,敲击它们就可以发出不同的声音。回答下列关于”水瓶琴”的问题:

(1)”水瓶琴”的”琴声”是因为瓶和水的 而产生:

(2)由于不同的瓶子中水量不同,敲击不同瓶子时,发出声音的 不同,共同构成了可以演奏的”琴”。

14.汉语言博大精深,有许多成语蕴含关于声音的科学知识。请回答:

(1)“如闻其声,如见其人”意思是听到他的声音,象见到他本人一样,说明可以通过声音的

这一特性来判断是谁发出的。

(2)“掩耳盗铃”是大家非常熟悉的故事,从科学角度分析盗贼所犯的错误是:既没有阻止声音的 ,又没有阻止声音的传播,只是阻止声音进入自己的耳朵。

15.在公共场所打电话、说话“轻声”是文明的表现,这里的“轻声”是指声音的 ;我们仅凭手机中听到对方的声音就判断出对方是谁,这是依据声音的 进行判断的。

16.阅读下列三篇短文,按要求完成后面提出的问题。

A.蝙蝠在黑暗中能自由地飞翔,用蜡封住其耳朵,虽然把它放在明亮的房间里,它仍像喝醉酒一样,一次次地碰到障碍物。后来,科学家证实了蝙蝠能发出______波,它就是靠这种波的回声来确定目标和距离的。

B.如果在八只同样的玻璃杯里盛不同深度的水,再用一根细棒依次敲打杯子,可以发现声音的_______与水量有关。如果调节适当,可演奏出简单的曲谱,由此我们不难知道古代“编钟”的原理。

C.许多年前,“马可·波罗”号帆船在“火地岛”失踪,经过多年的研究,揭开了“死亡之谜”,他们都是死于亚声,这是一种人耳听不到的声音,频率低于20 Hz。而人的内脏的固有频率和亚声波极为相似,当二者相同时会形成内脏的共振,严重时会把内脏振坏而使人丧生。

(1)请你将上面短文A、B中①和②两处补上恰当的文字:① ;② 。

(2)文中的“亚声”是指我们学过的 。

(3)短文A中所填的声波还有哪些应用实例?(列举2个) 。

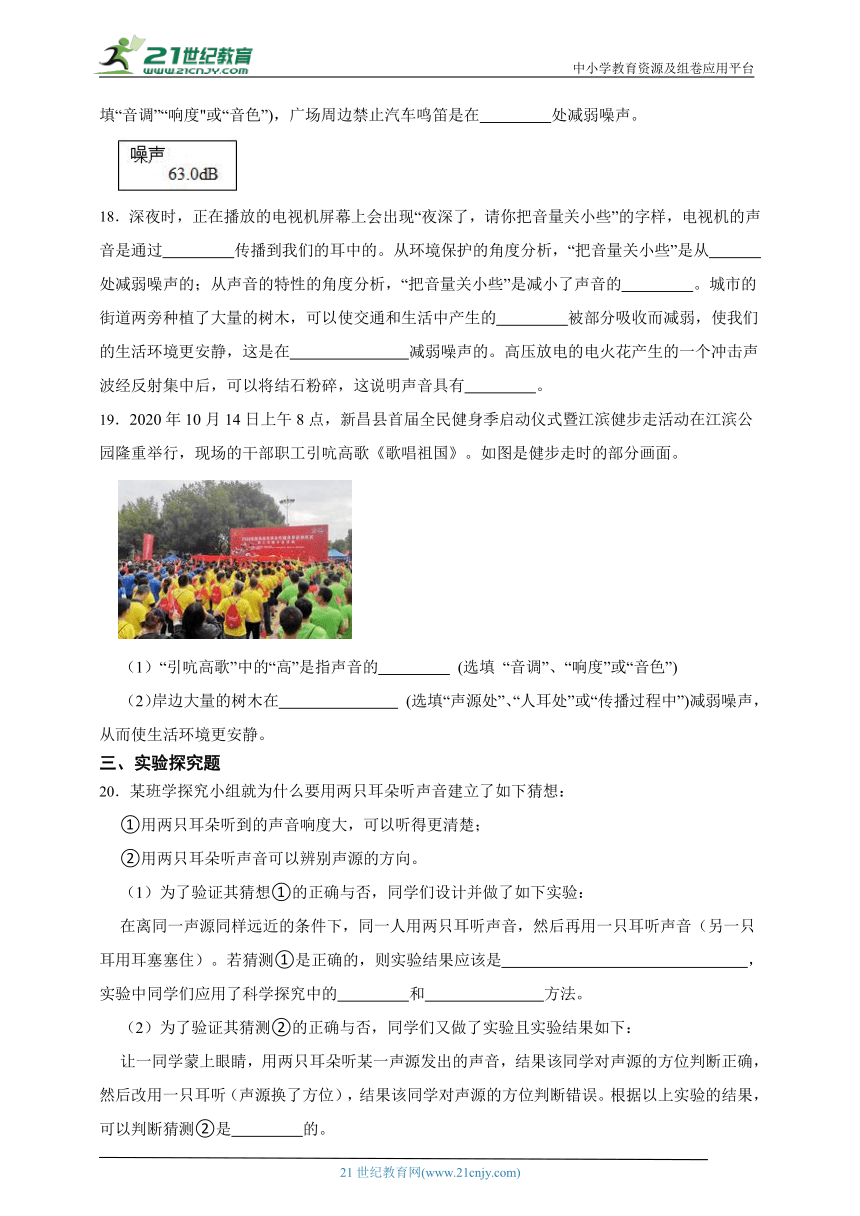

17.在一些闹市区,常会看到如图所示的监测设备,显示屏上所示分贝数值为声音的 (选填“音调”“响度"或“音色”),广场周边禁止汽车鸣笛是在 处减弱噪声。

18.深夜时,正在播放的电视机屏幕上会出现“夜深了,请你把音量关小些”的字样,电视机的声音是通过 传播到我们的耳中的。从环境保护的角度分析,“把音量关小些”是从 处减弱噪声的;从声音的特性的角度分析,“把音量关小些”是减小了声音的 。城市的街道两旁种植了大量的树木,可以使交通和生活中产生的 被部分吸收而减弱,使我们的生活环境更安静,这是在 减弱噪声的。高压放电的电火花产生的一个冲击声波经反射集中后,可以将结石粉碎,这说明声音具有 。

19.2020年10月14日上午8点,新昌县首届全民健身季启动仪式暨江滨健步走活动在江滨公园隆重举行,现场的干部职工引吭高歌《歌唱祖国》。如图是健步走时的部分画面。

(1)“引吭高歌”中的“高”是指声音的 (选填 “音调”、“响度”或“音色”)

(2)岸边大量的树木在 (选填“声源处”、“人耳处”或“传播过程中”)减弱噪声,从而使生活环境更安静。

三、实验探究题

20.某班学探究小组就为什么要用两只耳朵听声音建立了如下猜想:

①用两只耳朵听到的声音响度大,可以听得更清楚;

②用两只耳朵听声音可以辨别声源的方向。

(1)为了验证其猜想①的正确与否,同学们设计并做了如下实验:

在离同一声源同样远近的条件下,同一人用两只耳听声音,然后再用一只耳听声音(另一只耳用耳塞塞住)。若猜测①是正确的,则实验结果应该是 ,实验中同学们应用了科学探究中的 和 方法。

(2)为了验证其猜测②的正确与否,同学们又做了实验且实验结果如下:

让一同学蒙上眼睛,用两只耳朵听某一声源发出的声音,结果该同学对声源的方位判断正确,然后改用一只耳听(声源换了方位),结果该同学对声源的方位判断错误。根据以上实验的结果,可以判断猜测②是 的。

四、解答题

21.阅读下面的短文,请回答以下问题:

潜艇的“耳目”——声呐

潜艇最大的特点是它的隐蔽性,作战时需要长时间在水下潜航,这就决定它不能浮出水面使用雷达观察,而只能依靠声呐进行探测,所以声呐在潜艇上的重要性更为突出,被称为潜艇的“耳目”。声呐是利用水中声波对水下目标进行探测、定位和通信的电子设备,是水声学中应用广泛的一种重要装置。

声呐能够向水中发射声波,声波的频率大多在10kHz~30kHz之间,由于这种声波的频率较高,可以形成较好的指向性。声波在水中传播时,如果遇到潜艇、水雷、鱼群等目标,就会被反射回来,反射回来的声波被声呐接收,根据声信号往返时间可以确定目标的距离。声呐发出声波碰到的目标如果是运动的,反射回来的声波(下称“回声”)的音调就会有所变化,它的变化规律是:如果回声的音调变高,说明目标正向声呐靠拢;如果回声的音调变低,说明目标远离声呐。

(1)声呐发出的声波在水中传播速度比在空气中传播的速度 (选填“快”、“慢”或“相同”)。

(2)正常情况下,声呐发出的声波的频率25kHz,这种声波叫 (选填“超声波”或“次声波”)

(3)反射回来的声波的音调有所变化,一般来说,声音音调的高低与 有关。

(4)在月球上能否用声呐技术来测量物体间的距离?答: ;为什么?答: 。

答案解析部分

1.【答案】D

【知识点】人的感觉;耳的结构与听觉的形成

【解析】【分析】人具有听觉、视觉、触觉、味觉、嗅觉等感觉。

【解答】闻韶音是听声音,属于人的听觉;

知肉味是人的味觉;

故选D。

2.【答案】A

【知识点】耳的结构与听觉的形成

【解析】【分析】根据听觉形成的过程知识解题,听觉形成的过程为:声波通过外耳道传到鼓膜,引起鼓膜振动,鼓膜振动经听小骨进行放大,然后传到内耳的耳蜗,内耳的耳蜗内有听觉感受器,能够将听到的信息经听神经传到大脑皮质的听觉中枢,形成听觉。

【解答】解:A、失聪的人如果只是传导障碍,是可以通过其他途径让振动直接传导到听神经,最终形成听觉的,故A正确;

B、如果只是一只耳朵失聪,人是不能够准确的判断声音传来的方位的,故B错误;

C、外界传来的声音引起鼓膜的振动,振动经过听小骨及其他组织传给听觉神经,听觉神经把信号传给大脑,这样人就听到了声音,故C错误;

D、自己听到自己说话的声音主要是通过空气和骨传导使人感知声音的,故D错误;

故答案为:A。

3.【答案】B

【知识点】耳的结构与听觉的形成

【解析】【分析】耳的结构包括外耳、中耳和内耳.外耳包括耳廓和外耳道;中耳包括鼓膜、鼓室和听小骨;内耳包括半规管、前庭和耳蜗;耳郭,收集声波;

外耳道,将声波传至鼓膜;鼓膜,把声波振动转为机械振动;听小骨,听小骨把鼓膜的振动扩大并传到内耳;咽鼓管,连通鼓室和鼻咽部;耳蜗,里面有听觉感受器,接受震动刺激产生神经冲动;听神经,将耳蜗产生的神经冲动传到大脑皮层的听觉中枢,形成听觉。前庭和半规管内有感受头部位置变动的位觉(平衡觉)感受器。

【解答】此题主要考查人体通过耳等感觉器官获取信息。侧重考察学生理论联系实际的能力。耳蜗含听觉感受器,前庭和半规管含头部位置变动的感受器,能感觉到翻滚、左右转动、加减速;鼓膜与听小骨分别具有把声波转为振动,传递到内耳的作用。

故答案:B

4.【答案】D

【知识点】声音的产生;声音的特性;噪声的危害和防止噪声的途径

【解析】【分析】声音是物体的振动产生;

音色与发声体的材料和结构有关;

防治噪声有三条途径:从声源处减弱,在传播过程中减弱,在人耳处减弱。

【解答】A、紧闭门窗是在传播过程虽减弱噪声,故A错误;

B、戴上耳塞是在人耳处减弱噪声,故B错误;

C、我们能够分辨蛙声和蝉鸣是因为它们的音色不同,故C错误;

D、蛙声和蝉鸣都是动物身体的某个部位振动产生的,故D正确;

故选D。

5.【答案】A

【知识点】声音的传播;声音的产生;声音的特性

【解析】【分析】(1)声音由物体振动产生;

(2)音色与发声体的特点有关;

(3)声音的传播需要介质;

(4)根据对人体听觉的形成过程判断。

【解答】A.悦耳的琴声是由琴弦振动产生的,故A正确;

B.改变拨琴弦的力度可改变响度,不能改变音色,故B错误;

C.太空中没有空气,因此琴声不能通过声波从空间站传回地面,故C错误;

D.观众听觉的形成部位在大脑,故D错误。

故选A。

6.【答案】B

【知识点】声音的传播;声音的产生;声音的特性

【解析】【分析】A.根据声音传播的知识判断;

B.根据声音产生的知识判断;

C.根据响度的影响因素判断;

D.根据音调的影响因素判断。

【解答】A.逐渐抽出罩内空气,声音的响度逐渐减小,该实验说明声音的传播需要介质,故A错误;

B.正在发声的音叉,使吊着的乒乓球反复弹起,该实验说明发声的物体在振动,故B正确;

C.击鼓时用力不同,观察纸屑被弹起的高度,探究声音的响度与振幅有关,故C错误;

D.改变钢尺伸出桌边的长度,拨动钢尺观察振动快慢,探究声音的音调与振频率的关系,故D错误。

故选B。

7.【答案】B

【知识点】超声波与次声波;噪声的危害和防止噪声的途径

【解析】【分析】(1)声音利用的两个方面:①声音传递信息;②声音传递能量;

(2)频率低于20Hz的叫次声波,频率大于20000Hz的叫超声波;

(3)减弱噪声的途径:在声源处减弱,在传播过程中减弱,在人耳处减弱;

(4)根据响度的影响因素判断。

【解答】A.声波具有能量,故A正确不合题意;

B.强声设备发出的声波能够被我们听到,不是次声波,也不是超声波,故B错误符合题意;

C.护航官兵配戴耳罩是为了在人耳处减弱噪声,故C正确不合题意;

D.声波定向发射器的喇叭状外观可以减少声音分散,增大响度,故D正确不合题意。

故选B。

8.【答案】C

【知识点】超声波与次声波

【解析】【分析】从图片中提取对应的发声频率和听觉频率,然后进行比较即可。

【解答】A.根据图片可知,蝙蝠的发声频率为10000~150000Hz,肯定不能发出400Hz的声音,故A错误;

B.人耳的听觉范围为20~20000Hz,蝙蝠的发声频率为10000~150000Hz,二者只有很小一部分重叠,因此人只能听到部分蝙蝠发出的声音,故B错误;

C.人耳的听觉范围为20~20000Hz,发声范围为65~1100Hz,故C正确;

D.人耳的听觉范围为20~20000Hz,则15Hz的声音在人的听觉范围以外,无论有多大,人都听不到,故D错误。

故选C。

9.【答案】A

【知识点】声音的传播;声音的产生;声音的特性;超声波与次声波

【解析】【分析】(1)根据声音的利用的知识判断;

(2)(4)根据声音的传播的知识分析;

(3)音调表示声音的高低,与频率有关;响度表示声音的大小,与振幅有关。

【解答】A.声音可以传递信息,也可以传递能量,故A正确;

B.声音不能在空气中传播,故B错误;

C.物体的振幅越大,发出声音的响度越大,故C错误;

D. 超声波和次声波传播的一样快,只是频率和波长不同,故D错误。

故选A。

10.【答案】B

【知识点】噪声的危害和防止噪声的途径

【解析】【分析】交通噪声污染严重影响居民正常生活,“海绵”沥青易吸收声音,两侧板墙可以隔声。

【解答】A. “海绵”沥青含有很多个孔,可以吸收声音,两侧挡板可以隔绝掉一部分声音,所以不是为了保护车辆行驶安全。故A错误;

B.“海绵”沥青含有很多个孔,可以吸收声音,两侧挡板可以隔绝掉一部分声音,故B正确;

C.铺设“海绵”沥青和安装这些板墙不是为了增加高架道路美观,故C错误;

D.气体会扩散,所以铺设“海绵”沥青和安装这些板墙不是为了阻止车辆废气外泄

故答案为:B。

11.【答案】(1)⑦;鼓膜;⑥;听小骨

(2)④;前庭;③;半规管

(3)⑤;耳蜗;大脑皮层的听觉中枢

(4)中

【知识点】耳的结构与听觉的形成

【解析】【分析】①耳廓,②外耳道,③半规管,④前庭,⑤耳蜗,⑥听小骨,⑦鼓膜; 声音的产生过程:一个振动的物体会使它周围的空气发声振动,振动的空气达到我们的耳朵,引起鼓膜的振动,耳中的听小骨再将振动放大传到充满液体的内耳,引起液体的振动,液体的振动刺激听觉神经产生了信号,大脑接受了听觉神经传来的信号,我们感受到了声音;

【解答】(1)产生振动的是⑦鼓膜,传导振动的是⑥听小骨;

(2)④前庭和③半规管是位置感受器,可以感受位置的变化;

(3)人的听觉感受器在⑤耳蜗中,听觉的形成在大脑皮层的听觉中枢;

(4)咽鼓管连接着咽部与鼓室,所以容易引起中耳炎;

故答案为:(1)⑦、鼓膜、⑥、听小骨(2)④、前庭、③、半规管(3)⑤、耳蜗、大脑皮层的听觉中枢(4)中

12.【答案】(1)耳廓→外耳道→鼓膜→听小骨→耳蜗→听神经→大脑皮层的听觉中枢.

(2)听觉感受器

(3)鼓膜

【知识点】耳的结构与听觉的形成

【解析】【分析】本题考查的是视觉的形成,首先要明确的是耳朵的结构。回答此题的关键:一、学会识图;二、听觉的形成过程;三、小脑的功能。

如图所示各部分的结构为:A大脑皮层的听觉中枢;B听神经;C耳蜗;D咽鼓管;E听小鼓;F鼓膜;G耳廓;H半规管;I小脑。

【解答】(1)听觉的形成路线为:耳廓→外耳道→鼓膜→听小骨→耳蜗→听神经→大脑皮层的听觉中枢.

(2)外界的声波经过外耳道传到鼓膜,引起鼓膜震动;震动通过听小骨传到内耳,刺激了耳蜗内的听觉感受器,产生神经冲动;神经冲动通过与听觉有关的神经传递到大脑皮层的听觉中枢,就形成了听觉。

(3)在耳的结构中,被炮声震聋,损伤部位最可能的是鼓膜,鼓膜的作用是当声波传送来时产生振动,鼓室内主要有三块听小骨,听小骨主要是将鼓膜产生的振动传导到内耳.当遇到巨大声响时,张开嘴巴是为了打开咽鼓管,在遇到大声音时,口腔压力(外界压力)与耳朵内的压力不平衡,长期处于这种情况是会因为压力差而导致鼓膜被震破。

13.【答案】(1)振动

(2)音调

【知识点】声音的产生;声音的特性

【解析】【分析】

声音是由振动产生的;由于瓶中水的质量不同,敲击瓶子会发出不同的音调。

【解答】

(1)"水瓶琴"的"琴声"是因为瓶和水的振动产生的;

(2)敲击不同的瓶子,由于瓶中水的质量不同,振动频率不同,所以发出声音的音调不同。

故答案为:(1)振动;(2)音调。

14.【答案】(1)音色

(2)产生

【知识点】声音的传播;声音的产生;声音的特性

【解析】【分析】声音是由物体的振动而产生的,其声音的三要素为响度,音调,音色。

【解答】(1) 见到他本人一样,说明可以通过声音的音色判断;

(2)声音是由于物体的振动而产生的,故不停止振动,声音一直有。

15.【答案】响度;音色

【知识点】声音的特性

【解析】【分析】声音的大小叫响度,声音的高低叫音调,声音的特点叫音色。

【解答】(1)公共场所打电话、说话“轻声”是文明的表现,这里的“轻声”是指声音的响度小;

(2)我们仅凭手机中听到对方的声音就判断出对方是谁,这是依据声音的音色进行判断的。

16.【答案】(1)超声波;音调

(2)次声波

(3)B超、超声波清洗眼镜、雷达探测等

【知识点】声音的特性;超声波与次声波

【解析】【分析】(1)人类的听觉范围为20Hz~20000Hz,高于20000Hz的叫超声波;低于20Hz的叫次声波。声音的大小叫响度,声音的高低叫音调,声音的特点叫音色。

(2)根据(1)的分析解答;

(3)声波可以传递能量,也可以传递信息,据此分析举例即可。

【解答】(1)①蝙蝠发出的声波频率高于20000Hz,为超声波;

②玻璃杯内装满水,用细棒敲击后发出声音的高低不同,也就是发现声音的音调与水量有关。

(2)“亚声”,其实就是频率低于20Hz,因此为次声波。

(3)短文A中所填的超声波举例为:B超、超声波清洗眼镜、雷达探测等。

17.【答案】响度;声源

【知识点】声音的特性;噪声的危害和防止噪声的途径

【解析】【分析】(1)声音的大小叫响度,高低叫音调,特点叫音色;

(2)根据减弱噪声的途径和方法解答。

【解答】(1)在一些闹市区,常会看到如图所示的监测设备,显示屏上所示分贝数值表示的是声音的大小,即响度;

(2)广场周边禁止汽车鸣笛是在声源处减弱噪声。

18.【答案】空气;声源;响度;噪声;传播过程中;能量

【知识点】声音的产生;声音的特性;噪声的危害和防止噪声的途径

【解析】【分析】(1)根据声音传播的知识解答;

(2)减弱噪声的方法:①从声源处;②从传播过程中;③从人耳处;

(3)声音利用的方面:①声音传递信息;②声音传递能量。

【解答】(1)电视机的声音是通过空气传播到我们的耳中的。

(2)从环境保护的角度分析,“把音量关小些”是从声源处减弱噪声的;从声音的特性的角度分析,“把音量关小些”是减小了声音的响度。城市的街道两旁种植了大量的树木,可以使交通和生活中产生的噪声被部分吸收而减弱,使我们的生活环境更安静,这是在传播过程中减弱噪声的。

(3)高压放电的电火花产生的一个冲击声波经反射集中后,可以将结石粉碎,这说明声音具有能量。

19.【答案】(1)响度

(2)传播过程中

【知识点】声音的特性;噪声的危害和防止噪声的途径

【解析】【分析】(1)声音的大小叫响度,声音的高低叫音调,声音的特点叫音色。

(2)减弱噪声的途径:在声源处减弱;在传播过程中减弱;在人耳处减弱,据此分析判断。

【解答】(1)“引吭高歌”中的“高”是指声音的大小,也就是响度;

(2)岸边大量的树木在传播过程中减弱噪声,从而使生活环境更安静。

20.【答案】(1)用两只耳听比一只耳听更清楚;对照法;控制变量法

(2)正确

【知识点】耳的结构与听觉的形成

【解析】【分析】本题为探究实验题,通过分析实验,可以得出答案。在实验设置中,要遵循控制变量原则。

【解答】(1)在离同一声源同样远近的条件下,同一人用两只耳听声音,然后再用一只耳听声音(另一只耳用耳塞塞住)。若猜测①是正确的,则实验结果应该是用两只耳听比一只耳听更清楚,实验中同学们应用了科学探究中的对照法和控制变量法。(2)为了验证其猜测②的正确与否,让一同学蒙上眼睛,用两只耳朵听某一声源发出的声音,结果该同学对声源的方位判断正确,然后改用一只耳听(声源换了方位),结果该同学对声源的方位判断错误。根据以上实验的结果,可以判断猜测②是正确的。

故答案为:(1)用两只耳听比一只耳听更清楚;对照法;控制变量法;(2)正确

21.【答案】(1)快

(2)超声波

(3)发声物体振动的快慢(频率)

(4)不能;月球表面是真空的,而真空不能传声

【知识点】声音的传播;声音的特性;超声波与次声波

【解析】【分析】(1)一般情况下,声音在固体中传播最快,在液体中传播速度较慢,在气体中传播速度最慢。

(2)声音的频率小于20Hz的叫次声波,频率大于20000Hz的叫超声波;

(3)根据音调的影响因素解答;

(4)声音的传播需要介质,真空不能传声,据此分析解答。

【解答】(1)声呐发出的声波在水中传播速度比在空气中传播的速度快。

(2)正常情况下,声呐发出的声波的频率25kHz=25000Hz,这种声波叫超声波。

(3)反射回来的声波的音调有所变化,一般来说,声音音调的高低与发声物体振动的快慢(频率)有关。

(4)在月球上不能用声呐技术来测量物体间的距离,因为月球表面是真空的,而真空不能传声。

试题分析部分

1、试卷总体分布分析

总分:74分

分值分布 客观题(占比) 36.0(48.6%)

主观题(占比) 38.0(51.4%)

题量分布 客观题(占比) 12(57.1%)

主观题(占比) 9(42.9%)

2、试卷题量分布分析

大题题型 题目量(占比) 分值(占比)

选择题 10(47.6%) 20.0(27.0%)

填空题 9(42.9%) 45.0(60.8%)

解答题 1(4.8%) 5.0(6.8%)

实验探究题 1(4.8%) 4.0(5.4%)

3、试卷难度结构分析

序号 难易度 占比

1 普通 (100.0%)

4、试卷知识点分析

序号 知识点(认知水平) 分值(占比) 对应题号

1 噪声的危害和防止噪声的途径 24.0(32.4%) 4,7,10,17,18,19

2 人的感觉 2.0(2.7%) 1

3 声音的特性 43.0(58.1%) 4,5,6,9,13,14,15,16,17,18,19,21

4 耳的结构与听觉的形成 25.0(33.8%) 1,2,3,11,12,20

5 超声波与次声波 15.0(20.3%) 7,8,9,16,21

6 声音的产生 24.0(32.4%) 4,5,6,9,13,14,18

7 声音的传播 13.0(17.6%) 5,6,9,14,21

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2.3耳和听觉

一、选择题

1.“孔子闻韶音三月不知肉味”中的“闻韶音”和“知肉味”分别属于人的( )

A.嗅觉和听觉 B.听觉和视觉 C.触觉和味觉 D.听觉和味觉

2.下列关于人听到声音的说法正确的是( )

A.失聪的人如果只是传导障碍,是可以通过其他途径让他感知声音的

B.如果只是一只耳朵失聪,人是能够准确的判断声音传来的方位的

C.人感知声音的基本过程是外界传来的声音引起听小骨的振动,这种振动经过鼓膜及其他组织传给听觉神经,听觉神经把信号传给大脑,这样人就听到了声音

D.自己听到自己说话的声音主要是通过空气传导使人感知声音的

3.某同学坐过山车时,因为害怕而闭上眼睛.但仍能感觉到过山车的翻滚、左右转动以及加速和减速,与此有关的结构是( )

A.耳蜗和前庭 B.前庭和半规管

C.半规管和鼓膜 D.鼓膜和听小骨

4.时值仲夏,常听见“蛙声一片”“声声蝉鸣”,有时觉得悦耳,有时又打扰我们的休息,为了减轻蛙声和蝉鸣的影响,我们常常紧闭门窗或者戴上耳塞。下列说法正确的是( )

A.紧闭门窗是通过防止噪声的产生来控制噪声

B.戴上耳塞是通过阻断噪声的传播来控制噪声

C.我们能分辨蛙声和蝉鸣,是因为它们的音调不同

D.蛙声和蝉鸣都是由该动物身体的某部分振动产生的

5.今年元宵晚会上,宇航员王亚平在空间站弹奏悠扬的《茉莉花》为全国人民送上祝福。下列关于琴声说法正确的是( )

A.悦耳的琴声是由琴弦振动产生的

B.改变拨琴弦的力度可改变音色

C.琴声通过声波从空间站传回地面

D.观众听觉的形成部位在耳朵

6.如图是学习声音知识时所用的几个探究实验装置,下列说法正确的是( )

A.逐渐抽出罩内空气,声音的响度逐渐减小,该实验说明声音的传播不需要介质

B.正在发声的音叉,使吊着的乒乓球反复弹起,该实验说明发声的物体在振动

C.击鼓时用力不同,观察纸屑被弹起的高度,探究声音的响度与频率有关

D.改变钢尺伸出桌边的长度,拨动钢尺观察振动快慢,探究声音的音调与振幅的关系

7.如图所示,中国海事第一舰“海巡01”被派往南海、钓鱼岛等海域执行任务,“海巡01”轮配备有强声设备,可遥控定向远距离发射高达150分贝的警示音、语音等声波。根据以上信息,下列说法中错误的是( )

A.声波具有能量

B.强声设备发出的声波是次声波

C.护航官兵配戴耳罩是为了在人耳处减弱噪声

D.声波定向发射器的喇叭状外观可以减少声音分散,增大响度

8.根据图中所给信息判断,下列说法正确的是( )

A.蝙蝠可以发出频率为400赫兹的声音

B.人能听到蝙蝠发出的所有频率的声音

C.人的听觉频率范围比人的发声频率范围要大

D.15赫兹的声音只要振幅足够大,人耳是能听到的

9.关于声音,下列说法正确的是( )

A.声音可以传递信息,也可以传递能量

B.声音在空气中传播的速度是3×108m/s

C.物体的振幅越大,发出声音的音调越高

D.超声波比次声波传播的快得多

10.如图所示,为了使城市道路交通更加通畅,在主干道架设了高架道路,高架道路的路面铺设“海绵”沥青,部分路段两侧设有高3m左右的透明板墙,铺设“海绵”沥青和安装这些板墙的主要目的是( )

A.保护车辆行驶安全 B.减小车辆噪声污染

C.增加高架道路美观 D.阻止车辆废气外泄

二、填空题

11.耳是人体的重要感觉器官,听觉是人们获取信息的重要途径。下图是耳的结构模式图,请据图回答:

(1)能够产生振动、传导振动的结构分别是[ ] 和[ ] 。

(2)人晕车是由于位于耳中的感受器[ ] 和[ ] ,对头部位置变化过于敏感所致。

(3)人的听觉感受器位于[ ] ,而听觉是在 形成的。

(4)幼儿的咽鼓管短且直,当有病毒感染时容易引起 (填“外”“中”或“内”) 耳发炎。

12.下图是人的耳和脑的示意图,请分析回答:

(1)上课铃响了,同学们听到铃声后陆续走进教室,请写出听觉形成的过程 (用图中字母、箭头及相关文字表示)。

(2)在听觉形成过程中, 听觉神经传导的神经冲动是在 产生的。

(3)一位战士的耳被枪炮声震聋, 损伤部位最可能的是 ,卫生员告诉其他军人遇到巨大声响时要迅速张开嘴巴,以避免耳被震聋。

13.学习了声音的知识后,小金自制了”水瓶琴”。她往八个相同的玻璃瓶中灌入不同高度的水,敲击它们就可以发出不同的声音。回答下列关于”水瓶琴”的问题:

(1)”水瓶琴”的”琴声”是因为瓶和水的 而产生:

(2)由于不同的瓶子中水量不同,敲击不同瓶子时,发出声音的 不同,共同构成了可以演奏的”琴”。

14.汉语言博大精深,有许多成语蕴含关于声音的科学知识。请回答:

(1)“如闻其声,如见其人”意思是听到他的声音,象见到他本人一样,说明可以通过声音的

这一特性来判断是谁发出的。

(2)“掩耳盗铃”是大家非常熟悉的故事,从科学角度分析盗贼所犯的错误是:既没有阻止声音的 ,又没有阻止声音的传播,只是阻止声音进入自己的耳朵。

15.在公共场所打电话、说话“轻声”是文明的表现,这里的“轻声”是指声音的 ;我们仅凭手机中听到对方的声音就判断出对方是谁,这是依据声音的 进行判断的。

16.阅读下列三篇短文,按要求完成后面提出的问题。

A.蝙蝠在黑暗中能自由地飞翔,用蜡封住其耳朵,虽然把它放在明亮的房间里,它仍像喝醉酒一样,一次次地碰到障碍物。后来,科学家证实了蝙蝠能发出______波,它就是靠这种波的回声来确定目标和距离的。

B.如果在八只同样的玻璃杯里盛不同深度的水,再用一根细棒依次敲打杯子,可以发现声音的_______与水量有关。如果调节适当,可演奏出简单的曲谱,由此我们不难知道古代“编钟”的原理。

C.许多年前,“马可·波罗”号帆船在“火地岛”失踪,经过多年的研究,揭开了“死亡之谜”,他们都是死于亚声,这是一种人耳听不到的声音,频率低于20 Hz。而人的内脏的固有频率和亚声波极为相似,当二者相同时会形成内脏的共振,严重时会把内脏振坏而使人丧生。

(1)请你将上面短文A、B中①和②两处补上恰当的文字:① ;② 。

(2)文中的“亚声”是指我们学过的 。

(3)短文A中所填的声波还有哪些应用实例?(列举2个) 。

17.在一些闹市区,常会看到如图所示的监测设备,显示屏上所示分贝数值为声音的 (选填“音调”“响度"或“音色”),广场周边禁止汽车鸣笛是在 处减弱噪声。

18.深夜时,正在播放的电视机屏幕上会出现“夜深了,请你把音量关小些”的字样,电视机的声音是通过 传播到我们的耳中的。从环境保护的角度分析,“把音量关小些”是从 处减弱噪声的;从声音的特性的角度分析,“把音量关小些”是减小了声音的 。城市的街道两旁种植了大量的树木,可以使交通和生活中产生的 被部分吸收而减弱,使我们的生活环境更安静,这是在 减弱噪声的。高压放电的电火花产生的一个冲击声波经反射集中后,可以将结石粉碎,这说明声音具有 。

19.2020年10月14日上午8点,新昌县首届全民健身季启动仪式暨江滨健步走活动在江滨公园隆重举行,现场的干部职工引吭高歌《歌唱祖国》。如图是健步走时的部分画面。

(1)“引吭高歌”中的“高”是指声音的 (选填 “音调”、“响度”或“音色”)

(2)岸边大量的树木在 (选填“声源处”、“人耳处”或“传播过程中”)减弱噪声,从而使生活环境更安静。

三、实验探究题

20.某班学探究小组就为什么要用两只耳朵听声音建立了如下猜想:

①用两只耳朵听到的声音响度大,可以听得更清楚;

②用两只耳朵听声音可以辨别声源的方向。

(1)为了验证其猜想①的正确与否,同学们设计并做了如下实验:

在离同一声源同样远近的条件下,同一人用两只耳听声音,然后再用一只耳听声音(另一只耳用耳塞塞住)。若猜测①是正确的,则实验结果应该是 ,实验中同学们应用了科学探究中的 和 方法。

(2)为了验证其猜测②的正确与否,同学们又做了实验且实验结果如下:

让一同学蒙上眼睛,用两只耳朵听某一声源发出的声音,结果该同学对声源的方位判断正确,然后改用一只耳听(声源换了方位),结果该同学对声源的方位判断错误。根据以上实验的结果,可以判断猜测②是 的。

四、解答题

21.阅读下面的短文,请回答以下问题:

潜艇的“耳目”——声呐

潜艇最大的特点是它的隐蔽性,作战时需要长时间在水下潜航,这就决定它不能浮出水面使用雷达观察,而只能依靠声呐进行探测,所以声呐在潜艇上的重要性更为突出,被称为潜艇的“耳目”。声呐是利用水中声波对水下目标进行探测、定位和通信的电子设备,是水声学中应用广泛的一种重要装置。

声呐能够向水中发射声波,声波的频率大多在10kHz~30kHz之间,由于这种声波的频率较高,可以形成较好的指向性。声波在水中传播时,如果遇到潜艇、水雷、鱼群等目标,就会被反射回来,反射回来的声波被声呐接收,根据声信号往返时间可以确定目标的距离。声呐发出声波碰到的目标如果是运动的,反射回来的声波(下称“回声”)的音调就会有所变化,它的变化规律是:如果回声的音调变高,说明目标正向声呐靠拢;如果回声的音调变低,说明目标远离声呐。

(1)声呐发出的声波在水中传播速度比在空气中传播的速度 (选填“快”、“慢”或“相同”)。

(2)正常情况下,声呐发出的声波的频率25kHz,这种声波叫 (选填“超声波”或“次声波”)

(3)反射回来的声波的音调有所变化,一般来说,声音音调的高低与 有关。

(4)在月球上能否用声呐技术来测量物体间的距离?答: ;为什么?答: 。

答案解析部分

1.【答案】D

【知识点】人的感觉;耳的结构与听觉的形成

【解析】【分析】人具有听觉、视觉、触觉、味觉、嗅觉等感觉。

【解答】闻韶音是听声音,属于人的听觉;

知肉味是人的味觉;

故选D。

2.【答案】A

【知识点】耳的结构与听觉的形成

【解析】【分析】根据听觉形成的过程知识解题,听觉形成的过程为:声波通过外耳道传到鼓膜,引起鼓膜振动,鼓膜振动经听小骨进行放大,然后传到内耳的耳蜗,内耳的耳蜗内有听觉感受器,能够将听到的信息经听神经传到大脑皮质的听觉中枢,形成听觉。

【解答】解:A、失聪的人如果只是传导障碍,是可以通过其他途径让振动直接传导到听神经,最终形成听觉的,故A正确;

B、如果只是一只耳朵失聪,人是不能够准确的判断声音传来的方位的,故B错误;

C、外界传来的声音引起鼓膜的振动,振动经过听小骨及其他组织传给听觉神经,听觉神经把信号传给大脑,这样人就听到了声音,故C错误;

D、自己听到自己说话的声音主要是通过空气和骨传导使人感知声音的,故D错误;

故答案为:A。

3.【答案】B

【知识点】耳的结构与听觉的形成

【解析】【分析】耳的结构包括外耳、中耳和内耳.外耳包括耳廓和外耳道;中耳包括鼓膜、鼓室和听小骨;内耳包括半规管、前庭和耳蜗;耳郭,收集声波;

外耳道,将声波传至鼓膜;鼓膜,把声波振动转为机械振动;听小骨,听小骨把鼓膜的振动扩大并传到内耳;咽鼓管,连通鼓室和鼻咽部;耳蜗,里面有听觉感受器,接受震动刺激产生神经冲动;听神经,将耳蜗产生的神经冲动传到大脑皮层的听觉中枢,形成听觉。前庭和半规管内有感受头部位置变动的位觉(平衡觉)感受器。

【解答】此题主要考查人体通过耳等感觉器官获取信息。侧重考察学生理论联系实际的能力。耳蜗含听觉感受器,前庭和半规管含头部位置变动的感受器,能感觉到翻滚、左右转动、加减速;鼓膜与听小骨分别具有把声波转为振动,传递到内耳的作用。

故答案:B

4.【答案】D

【知识点】声音的产生;声音的特性;噪声的危害和防止噪声的途径

【解析】【分析】声音是物体的振动产生;

音色与发声体的材料和结构有关;

防治噪声有三条途径:从声源处减弱,在传播过程中减弱,在人耳处减弱。

【解答】A、紧闭门窗是在传播过程虽减弱噪声,故A错误;

B、戴上耳塞是在人耳处减弱噪声,故B错误;

C、我们能够分辨蛙声和蝉鸣是因为它们的音色不同,故C错误;

D、蛙声和蝉鸣都是动物身体的某个部位振动产生的,故D正确;

故选D。

5.【答案】A

【知识点】声音的传播;声音的产生;声音的特性

【解析】【分析】(1)声音由物体振动产生;

(2)音色与发声体的特点有关;

(3)声音的传播需要介质;

(4)根据对人体听觉的形成过程判断。

【解答】A.悦耳的琴声是由琴弦振动产生的,故A正确;

B.改变拨琴弦的力度可改变响度,不能改变音色,故B错误;

C.太空中没有空气,因此琴声不能通过声波从空间站传回地面,故C错误;

D.观众听觉的形成部位在大脑,故D错误。

故选A。

6.【答案】B

【知识点】声音的传播;声音的产生;声音的特性

【解析】【分析】A.根据声音传播的知识判断;

B.根据声音产生的知识判断;

C.根据响度的影响因素判断;

D.根据音调的影响因素判断。

【解答】A.逐渐抽出罩内空气,声音的响度逐渐减小,该实验说明声音的传播需要介质,故A错误;

B.正在发声的音叉,使吊着的乒乓球反复弹起,该实验说明发声的物体在振动,故B正确;

C.击鼓时用力不同,观察纸屑被弹起的高度,探究声音的响度与振幅有关,故C错误;

D.改变钢尺伸出桌边的长度,拨动钢尺观察振动快慢,探究声音的音调与振频率的关系,故D错误。

故选B。

7.【答案】B

【知识点】超声波与次声波;噪声的危害和防止噪声的途径

【解析】【分析】(1)声音利用的两个方面:①声音传递信息;②声音传递能量;

(2)频率低于20Hz的叫次声波,频率大于20000Hz的叫超声波;

(3)减弱噪声的途径:在声源处减弱,在传播过程中减弱,在人耳处减弱;

(4)根据响度的影响因素判断。

【解答】A.声波具有能量,故A正确不合题意;

B.强声设备发出的声波能够被我们听到,不是次声波,也不是超声波,故B错误符合题意;

C.护航官兵配戴耳罩是为了在人耳处减弱噪声,故C正确不合题意;

D.声波定向发射器的喇叭状外观可以减少声音分散,增大响度,故D正确不合题意。

故选B。

8.【答案】C

【知识点】超声波与次声波

【解析】【分析】从图片中提取对应的发声频率和听觉频率,然后进行比较即可。

【解答】A.根据图片可知,蝙蝠的发声频率为10000~150000Hz,肯定不能发出400Hz的声音,故A错误;

B.人耳的听觉范围为20~20000Hz,蝙蝠的发声频率为10000~150000Hz,二者只有很小一部分重叠,因此人只能听到部分蝙蝠发出的声音,故B错误;

C.人耳的听觉范围为20~20000Hz,发声范围为65~1100Hz,故C正确;

D.人耳的听觉范围为20~20000Hz,则15Hz的声音在人的听觉范围以外,无论有多大,人都听不到,故D错误。

故选C。

9.【答案】A

【知识点】声音的传播;声音的产生;声音的特性;超声波与次声波

【解析】【分析】(1)根据声音的利用的知识判断;

(2)(4)根据声音的传播的知识分析;

(3)音调表示声音的高低,与频率有关;响度表示声音的大小,与振幅有关。

【解答】A.声音可以传递信息,也可以传递能量,故A正确;

B.声音不能在空气中传播,故B错误;

C.物体的振幅越大,发出声音的响度越大,故C错误;

D. 超声波和次声波传播的一样快,只是频率和波长不同,故D错误。

故选A。

10.【答案】B

【知识点】噪声的危害和防止噪声的途径

【解析】【分析】交通噪声污染严重影响居民正常生活,“海绵”沥青易吸收声音,两侧板墙可以隔声。

【解答】A. “海绵”沥青含有很多个孔,可以吸收声音,两侧挡板可以隔绝掉一部分声音,所以不是为了保护车辆行驶安全。故A错误;

B.“海绵”沥青含有很多个孔,可以吸收声音,两侧挡板可以隔绝掉一部分声音,故B正确;

C.铺设“海绵”沥青和安装这些板墙不是为了增加高架道路美观,故C错误;

D.气体会扩散,所以铺设“海绵”沥青和安装这些板墙不是为了阻止车辆废气外泄

故答案为:B。

11.【答案】(1)⑦;鼓膜;⑥;听小骨

(2)④;前庭;③;半规管

(3)⑤;耳蜗;大脑皮层的听觉中枢

(4)中

【知识点】耳的结构与听觉的形成

【解析】【分析】①耳廓,②外耳道,③半规管,④前庭,⑤耳蜗,⑥听小骨,⑦鼓膜; 声音的产生过程:一个振动的物体会使它周围的空气发声振动,振动的空气达到我们的耳朵,引起鼓膜的振动,耳中的听小骨再将振动放大传到充满液体的内耳,引起液体的振动,液体的振动刺激听觉神经产生了信号,大脑接受了听觉神经传来的信号,我们感受到了声音;

【解答】(1)产生振动的是⑦鼓膜,传导振动的是⑥听小骨;

(2)④前庭和③半规管是位置感受器,可以感受位置的变化;

(3)人的听觉感受器在⑤耳蜗中,听觉的形成在大脑皮层的听觉中枢;

(4)咽鼓管连接着咽部与鼓室,所以容易引起中耳炎;

故答案为:(1)⑦、鼓膜、⑥、听小骨(2)④、前庭、③、半规管(3)⑤、耳蜗、大脑皮层的听觉中枢(4)中

12.【答案】(1)耳廓→外耳道→鼓膜→听小骨→耳蜗→听神经→大脑皮层的听觉中枢.

(2)听觉感受器

(3)鼓膜

【知识点】耳的结构与听觉的形成

【解析】【分析】本题考查的是视觉的形成,首先要明确的是耳朵的结构。回答此题的关键:一、学会识图;二、听觉的形成过程;三、小脑的功能。

如图所示各部分的结构为:A大脑皮层的听觉中枢;B听神经;C耳蜗;D咽鼓管;E听小鼓;F鼓膜;G耳廓;H半规管;I小脑。

【解答】(1)听觉的形成路线为:耳廓→外耳道→鼓膜→听小骨→耳蜗→听神经→大脑皮层的听觉中枢.

(2)外界的声波经过外耳道传到鼓膜,引起鼓膜震动;震动通过听小骨传到内耳,刺激了耳蜗内的听觉感受器,产生神经冲动;神经冲动通过与听觉有关的神经传递到大脑皮层的听觉中枢,就形成了听觉。

(3)在耳的结构中,被炮声震聋,损伤部位最可能的是鼓膜,鼓膜的作用是当声波传送来时产生振动,鼓室内主要有三块听小骨,听小骨主要是将鼓膜产生的振动传导到内耳.当遇到巨大声响时,张开嘴巴是为了打开咽鼓管,在遇到大声音时,口腔压力(外界压力)与耳朵内的压力不平衡,长期处于这种情况是会因为压力差而导致鼓膜被震破。

13.【答案】(1)振动

(2)音调

【知识点】声音的产生;声音的特性

【解析】【分析】

声音是由振动产生的;由于瓶中水的质量不同,敲击瓶子会发出不同的音调。

【解答】

(1)"水瓶琴"的"琴声"是因为瓶和水的振动产生的;

(2)敲击不同的瓶子,由于瓶中水的质量不同,振动频率不同,所以发出声音的音调不同。

故答案为:(1)振动;(2)音调。

14.【答案】(1)音色

(2)产生

【知识点】声音的传播;声音的产生;声音的特性

【解析】【分析】声音是由物体的振动而产生的,其声音的三要素为响度,音调,音色。

【解答】(1) 见到他本人一样,说明可以通过声音的音色判断;

(2)声音是由于物体的振动而产生的,故不停止振动,声音一直有。

15.【答案】响度;音色

【知识点】声音的特性

【解析】【分析】声音的大小叫响度,声音的高低叫音调,声音的特点叫音色。

【解答】(1)公共场所打电话、说话“轻声”是文明的表现,这里的“轻声”是指声音的响度小;

(2)我们仅凭手机中听到对方的声音就判断出对方是谁,这是依据声音的音色进行判断的。

16.【答案】(1)超声波;音调

(2)次声波

(3)B超、超声波清洗眼镜、雷达探测等

【知识点】声音的特性;超声波与次声波

【解析】【分析】(1)人类的听觉范围为20Hz~20000Hz,高于20000Hz的叫超声波;低于20Hz的叫次声波。声音的大小叫响度,声音的高低叫音调,声音的特点叫音色。

(2)根据(1)的分析解答;

(3)声波可以传递能量,也可以传递信息,据此分析举例即可。

【解答】(1)①蝙蝠发出的声波频率高于20000Hz,为超声波;

②玻璃杯内装满水,用细棒敲击后发出声音的高低不同,也就是发现声音的音调与水量有关。

(2)“亚声”,其实就是频率低于20Hz,因此为次声波。

(3)短文A中所填的超声波举例为:B超、超声波清洗眼镜、雷达探测等。

17.【答案】响度;声源

【知识点】声音的特性;噪声的危害和防止噪声的途径

【解析】【分析】(1)声音的大小叫响度,高低叫音调,特点叫音色;

(2)根据减弱噪声的途径和方法解答。

【解答】(1)在一些闹市区,常会看到如图所示的监测设备,显示屏上所示分贝数值表示的是声音的大小,即响度;

(2)广场周边禁止汽车鸣笛是在声源处减弱噪声。

18.【答案】空气;声源;响度;噪声;传播过程中;能量

【知识点】声音的产生;声音的特性;噪声的危害和防止噪声的途径

【解析】【分析】(1)根据声音传播的知识解答;

(2)减弱噪声的方法:①从声源处;②从传播过程中;③从人耳处;

(3)声音利用的方面:①声音传递信息;②声音传递能量。

【解答】(1)电视机的声音是通过空气传播到我们的耳中的。

(2)从环境保护的角度分析,“把音量关小些”是从声源处减弱噪声的;从声音的特性的角度分析,“把音量关小些”是减小了声音的响度。城市的街道两旁种植了大量的树木,可以使交通和生活中产生的噪声被部分吸收而减弱,使我们的生活环境更安静,这是在传播过程中减弱噪声的。

(3)高压放电的电火花产生的一个冲击声波经反射集中后,可以将结石粉碎,这说明声音具有能量。

19.【答案】(1)响度

(2)传播过程中

【知识点】声音的特性;噪声的危害和防止噪声的途径

【解析】【分析】(1)声音的大小叫响度,声音的高低叫音调,声音的特点叫音色。

(2)减弱噪声的途径:在声源处减弱;在传播过程中减弱;在人耳处减弱,据此分析判断。

【解答】(1)“引吭高歌”中的“高”是指声音的大小,也就是响度;

(2)岸边大量的树木在传播过程中减弱噪声,从而使生活环境更安静。

20.【答案】(1)用两只耳听比一只耳听更清楚;对照法;控制变量法

(2)正确

【知识点】耳的结构与听觉的形成

【解析】【分析】本题为探究实验题,通过分析实验,可以得出答案。在实验设置中,要遵循控制变量原则。

【解答】(1)在离同一声源同样远近的条件下,同一人用两只耳听声音,然后再用一只耳听声音(另一只耳用耳塞塞住)。若猜测①是正确的,则实验结果应该是用两只耳听比一只耳听更清楚,实验中同学们应用了科学探究中的对照法和控制变量法。(2)为了验证其猜测②的正确与否,让一同学蒙上眼睛,用两只耳朵听某一声源发出的声音,结果该同学对声源的方位判断正确,然后改用一只耳听(声源换了方位),结果该同学对声源的方位判断错误。根据以上实验的结果,可以判断猜测②是正确的。

故答案为:(1)用两只耳听比一只耳听更清楚;对照法;控制变量法;(2)正确

21.【答案】(1)快

(2)超声波

(3)发声物体振动的快慢(频率)

(4)不能;月球表面是真空的,而真空不能传声

【知识点】声音的传播;声音的特性;超声波与次声波

【解析】【分析】(1)一般情况下,声音在固体中传播最快,在液体中传播速度较慢,在气体中传播速度最慢。

(2)声音的频率小于20Hz的叫次声波,频率大于20000Hz的叫超声波;

(3)根据音调的影响因素解答;

(4)声音的传播需要介质,真空不能传声,据此分析解答。

【解答】(1)声呐发出的声波在水中传播速度比在空气中传播的速度快。

(2)正常情况下,声呐发出的声波的频率25kHz=25000Hz,这种声波叫超声波。

(3)反射回来的声波的音调有所变化,一般来说,声音音调的高低与发声物体振动的快慢(频率)有关。

(4)在月球上不能用声呐技术来测量物体间的距离,因为月球表面是真空的,而真空不能传声。

试题分析部分

1、试卷总体分布分析

总分:74分

分值分布 客观题(占比) 36.0(48.6%)

主观题(占比) 38.0(51.4%)

题量分布 客观题(占比) 12(57.1%)

主观题(占比) 9(42.9%)

2、试卷题量分布分析

大题题型 题目量(占比) 分值(占比)

选择题 10(47.6%) 20.0(27.0%)

填空题 9(42.9%) 45.0(60.8%)

解答题 1(4.8%) 5.0(6.8%)

实验探究题 1(4.8%) 4.0(5.4%)

3、试卷难度结构分析

序号 难易度 占比

1 普通 (100.0%)

4、试卷知识点分析

序号 知识点(认知水平) 分值(占比) 对应题号

1 噪声的危害和防止噪声的途径 24.0(32.4%) 4,7,10,17,18,19

2 人的感觉 2.0(2.7%) 1

3 声音的特性 43.0(58.1%) 4,5,6,9,13,14,15,16,17,18,19,21

4 耳的结构与听觉的形成 25.0(33.8%) 1,2,3,11,12,20

5 超声波与次声波 15.0(20.3%) 7,8,9,16,21

6 声音的产生 24.0(32.4%) 4,5,6,9,13,14,18

7 声音的传播 13.0(17.6%) 5,6,9,14,21

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第1章 代代相传的生命

- 第1节 新生命的诞生

- 第2节 走向成熟

- 第3节 动物的生长时期

- 第4节 植物的一生

- 第5节 植物生殖方式的多样性

- 第6节 细菌和真菌的繁殖

- 第2章 对环境的察觉

- 第1节 感觉世界

- 第2节 声音的产生和传播

- 第3节 耳和听觉

- 第4节 光和颜色

- 第5节 光的反射和折射

- 第6节 透镜和视觉

- 第3章 运动和力

- 第1节 机械运动

- 第2节 力的存在

- 第3节 重力

- 第4节 牛顿第一定律

- 第5节 二力平衡的条件

- 第6节 摩擦力

- 第7节 压强

- 第4章 地球和宇宙

- 第1节 太阳和月球

- 第2节 地球的自转

- 第3节 地球的绕日运动

- 第4节 月相

- 第5节 日食和月食

- 第6节 太阳系

- 第7节 探索宇宙

- 研究性学习课题

- 一 青春期的心理及保健

- 二 噪声污染及其控制

- 三 自行车增大和减少摩擦的措施

- 四 观测当地的星空