人教版必修2第四单元第11课《经济建设的发展和曲折》(共25张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版必修2第四单元第11课《经济建设的发展和曲折》(共25张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2015-08-10 08:19:25 | ||

图片预览

文档简介

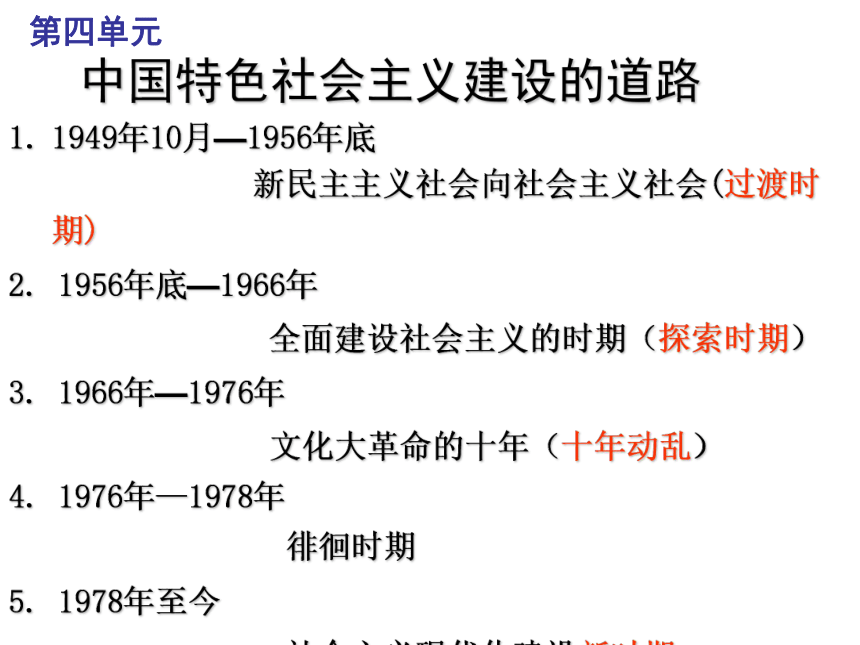

课件25张PPT。中国特色社会主义建设的道路1949年10月—1956年底

新民主主义社会向社会主义社会(过渡时期)

2. 1956年底—1966年

全面建设社会主义的时期(探索时期)

3. 1966年—1976年

文化大革命的十年(十年动乱)

4. 1976年—1978年

徘徊时期

5. 1978年至今

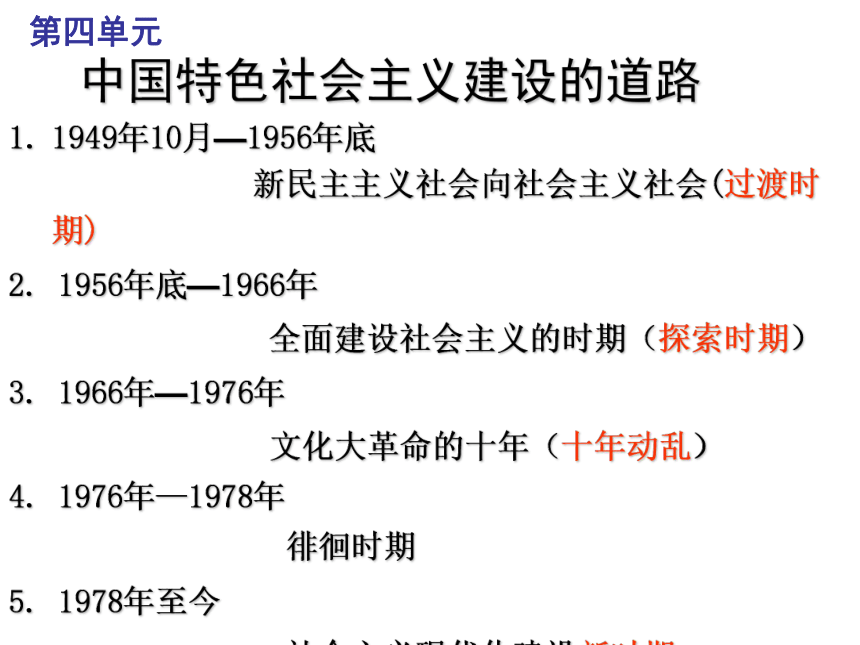

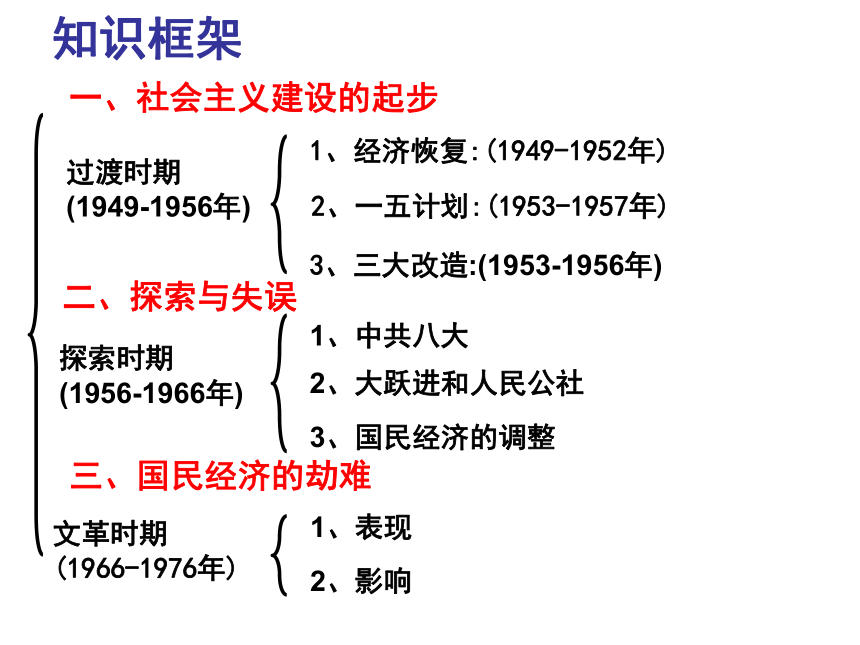

社会主义现代化建设新时期第四单元单元课时安排第11课 经济建设的发展和曲折

(1949-1978年) 探索时期第12课 从计划经济到市场经济

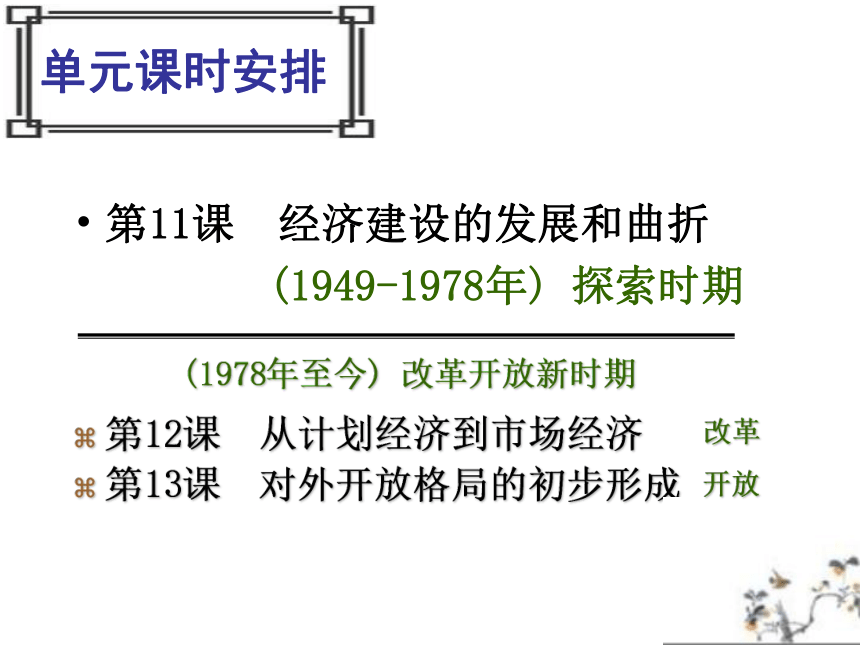

第13课 对外开放格局的初步形成(1978年至今) 改革开放新时期改革开放 第11课 经济建设的发展和曲折甘肃省金昌市永昌一中 丁彩云知识框架过渡时期

(1949-1956年)探索时期

(1956-1966年)文革时期

(1966-1976年)三、国民经济的劫难二、探索与失误一、社会主义建设的起步3、三大改造:(1953-1956年) 1、经济恢复:(1949-1952年)2、一五计划:(1953-1957年)学习目标1、识记社会主义建设起步的背景,一五计划,社会主义改造。

2、理解中共八大的正确决策、大跃进和人民公社化运动 。

3、把握建国后我国经济建设的特点,即社会主义建设既有巨大成就,又有严重失误,而总的趋势是前进的。

4、分析20世纪50~70年代中国在社会主义建设道路探索中取得的经验和教训。合作学习

1、新中国成立之初,面临着怎样的经济状况?这一状况是什么原因造成的?

2、第一个五年计划的内容和成就是什么?

3、三大改造的时间、内容、实质和意义是什么?

4、中共八大的内容和意义分别是什么?

4、如何评价大跃进和人民公社化运动?

阅读教材P50~P51第1~5自然段、四幅历史图片及下列材料。

材料:……“因为我们过去重工业的基础极为薄弱,经济不能独立,国防不能巩固,帝国主义国家都来欺负我们……资本主义国家从发展轻工业开始,一般是花五十年到一百年的时间才能实现工业化,而苏联采用了社会主义工业化的方针,从重工业开始,在十多年中就实现了国家的工业化”。 ——《建国以来重要文献选编》(1)新中国成立时,面临的经济形势十分严峻的原因是什么?(2)第一个五年计划的特点是什么?原因何在?(3)“一五”计划的重大企业分布有什么特点?为什么汇集在这里?(4)为什么说三大改造的完成标志着我国社会主义制度的基本建立?“一五”计划和三大改造探究分析:合作探究1 探究分析:

(1)新中国成立时,面临的经济形势十分严峻的原因是什么?

提示:帝国主义的长期掠夺;国民党反动派的疯狂搜刮;

多年战争的破坏。(2)第一个五年计划的特点是什么?原因何在?

提示:

特点:集中力量优先发展重工业,建设起国家工业化的初步基础。

原因:

历史原因:我国重工业基础差,底子薄。制约国民经济发展;

现实需要:①我国处于帝国主义的军事包围之中,发展重工业有助于增强综合国力。②借鉴苏联优先发展重工业的经验;③重工业是国民经济支柱和主导产业。

(3)“一五”计划的重大企业分布有什么特点?为什么汇集在这里?

特 点:一五计划的主要工业建设项目基本上都分布在东北地区。

主要原因:

地理条件:东北地区的自然条件比较优越,矿产资源非常丰富,

铁路交通十分发达;

历史条件:已形成了以重工业为主的工业基础;

东北地区距苏联较近,比较方便接受援助。(4)为什么说三大改造的完成标志着我国社会主义制度的基本建立?

提示:社会主义最典型的标志就是社会主义公有制占主体。通过三大改造,我国基本上实现了由生产资料私有制转变为生产资料公有制。阅读教材P51~P52第二目内容及下列材料。

他们的庄稼长得真好,一片黑乎乎的要压塌地。虽然上面提出的万斤指标,今年不一定完全实现,但万斤社、万斤乡一定出现,可能不止一个。全县亩产三、四千斤是有把握的。粮食单位产量从百斤到千斤,是个质变,从千斤到万斤,是更大的质变。

我国今年钢的生产量,要比去年翻一番,就是说从去年的五百三十五万吨钢跃增至一千零七十万吨。这是一个有历史意义的振奋人心的伟大号召。全力保证钢产量翻一番,是全党全民当前最重要的政治任务。

总路线、“大跃进”和人民公社化运动合作探究2探究分析:

(1)八大的正确决策对社会主义建设的探索有什么重要意义?(2)如何评价总路线的影响?(3)据以上材料分析“大跃进”和人民公社化运动的特点是什么?给当时的社会造成了什么影响?(4)如何认识国民经济“八字方针”的实施效果?探究分析:

(1)八大的正确决策对社会主义建设的探索有什么重要意义?

提示:

八大对中国社会主要矛盾和主要任务的确定都是十分正确的,是对我国建设社会主义道路的一次成功探索。后来的历史发展证明,八大的路线对我国建设有中国特色的社会主义事业具有深远的意义。(2)如何评价总路线的影响?

提示:积极:它反映了党和人民迫切要求改变我国经济落后面貌的强烈愿望,无可厚非。

消极:但从科学的角度讲,它夸大了人的主观能动性,严重忽视了经济发展的客观规律,催生了“左”倾经济思想和盲目的经济行为,直接导致了“大跃进”和人民公社化运动。(3)据以上材料分析“大跃进”和人民公社化运动的特点是什么?给当时的社会造成了什么影响?

提示:“大跃进”特点:大办工业,大办农业,盲目追求社会主义建设的高速度;

人民公社化运动的特点:规模大、公有化程度高,分配中实行平均主义。

影响:违背了经济发展的客观规律和超越了历史发展阶段,导致国民经济出现混乱,出现了建国以来最严重的经济困难。(超越了生产力发展的水平)(4)八字方针的主要内容是什么?其核心是什么?为什么要提出八字方针?如何认识国民经济“八字方针”的实施效果?

提示:内容:调整、巩固、充实、提高

核心:调整(调整国民经济的比例关系)

原因:国家面临严重的经济困难

效果:从1962年起,经济逐步得到恢复和发展。到1965年,国民经济调整任务基本完成,并在一些领域取得重大成就。但未从思想根源上彻底纠正“左”的错误,因此终于酿成十年“文化大革命”。农民大炼土钢时运送矿石谷撒地、

薯叶枯,

丁壮炼钢去,

收获娃与姑,

来年日子怎么过?

请为百姓鼓与呼。

——彭德怀人民公社化运动:1958年鼓足干劲加油干放开肚皮吃饱饭对照现实,总结教训 全民大炼钢铁 留下荒山秃岭 浮夸的高产 荒芜的土地三年经济困难(1959-1961)Fgh十年建设时期的主要建设成就贵阳乌鲁木齐兰州包头兰新铁路包兰铁路第一颗原子弹爆炸成功包头钢铁公司大庆油田大庆武汉武汉钢铁公司上海人工合成牛胰岛素大港油田天津北京柳州黔桂铁路胜利油田东营社会主义建设十年探索时期,我国经济建设呈现趋势是:A、经济建设基本处于停滞状态

B、初期和中期较好,后期有问题

C、初期和后期较好,中期有问题

D、初期有问题,后期逐步得到纠正

国民经济的劫难(“文革”)探究分析

1、“文化大革命”对我国国民经济建设造成什么损失?

2、根据材料二,1973年和1975年国家财政收入呈现什么状态?原因是什么?阅读教材P52~P53第三目内容及下列材料。 材料一:“文化大革命”动乱十年,在经济上,只是国民收入就损失人民币5000亿元。这个数字相当于建国30年全部基本投资的80%,超过了建国30年全部固定资产的总和。

--李先念材料二合作探究3探究分析1、“文化大革命”对我国国民经济建设造成什么损失?提示:“文化大革命”全面爆发以后,我国的社会主义经济建设遭到严重的干扰和全方位的破坏。1967、1968两年的时间里,损失的工农业总产值超过一千亿元。 2、根据材料二,1973年和1975年国家财政收入呈现什么状态?原因是什么?提示:1973年和1975年国家财政收入都有所增加,说明国民经济有所回升。

原因:1971年,周恩来主持中央工作。到1973年,国民经济出现复苏局面。

1975年,邓小平主持中央工作,明确提出全面整顿的思想,国民经济迅速回升。国民经济的劫难(1966-1976)文革动乱扩展到经济领域(67、68年)(1973年)周恩来恢复调整国民经济(1975年)邓小平全面整顿实质:系统纠正文革的“左”倾错误

(复苏)(回升)1、经济建设必须以国情出发,尊重客观规律,坚持实事求是的原则(大跃进的教训)

2、生产关系的变革一定要适合生产力发展水平(人民公社化运动的教训)

3、正确分析国内社会主要矛盾,以经济建设为中心,健全民主与法制(文革的教训) 从20世纪50-70年代中国的经济建设的实践中可以吸取哪些经验教训?合作探究4课堂小结 通过本课的学习,我们了解了20世纪50~70年代中国对社会主义建设道路艰难探索的历程。20年间,在探索建设社会主义的道路上有过严重挫折,但也取得了巨大成就。这一时期正面的经验和反面的教训,为党继续领导经济建设的提供了宝贵的财富。积极探索严重失误一五计划和三大改造社会主义制度的建立中共八大正确路线的制定八字方针周恩来恢复调整国民经济邓小平提出全面整顿大跃进人民公社化运动“文化大革命” 2、下列对“总路线、大跃进、人民公社化运动”的评价正确的是

①党对建设社会主义的正确探索

②反映了人民要求迅速建成社会主义的愿望

③忽视了客观经济规律

④完全符合中国的国情

A、①② B、 ③④ C、 ②③ D、 ①④

1、1960年,中央提出“调整、巩固、充实、提高”的方针,

其中“调整是指

A、调整阶级斗争与经济建设关系

B、调整党的知识分子政策

C、调整中共与民主党派的关系

D、调整国民经济各部门间失衡的比例关系DC随堂演练

新民主主义社会向社会主义社会(过渡时期)

2. 1956年底—1966年

全面建设社会主义的时期(探索时期)

3. 1966年—1976年

文化大革命的十年(十年动乱)

4. 1976年—1978年

徘徊时期

5. 1978年至今

社会主义现代化建设新时期第四单元单元课时安排第11课 经济建设的发展和曲折

(1949-1978年) 探索时期第12课 从计划经济到市场经济

第13课 对外开放格局的初步形成(1978年至今) 改革开放新时期改革开放 第11课 经济建设的发展和曲折甘肃省金昌市永昌一中 丁彩云知识框架过渡时期

(1949-1956年)探索时期

(1956-1966年)文革时期

(1966-1976年)三、国民经济的劫难二、探索与失误一、社会主义建设的起步3、三大改造:(1953-1956年) 1、经济恢复:(1949-1952年)2、一五计划:(1953-1957年)学习目标1、识记社会主义建设起步的背景,一五计划,社会主义改造。

2、理解中共八大的正确决策、大跃进和人民公社化运动 。

3、把握建国后我国经济建设的特点,即社会主义建设既有巨大成就,又有严重失误,而总的趋势是前进的。

4、分析20世纪50~70年代中国在社会主义建设道路探索中取得的经验和教训。合作学习

1、新中国成立之初,面临着怎样的经济状况?这一状况是什么原因造成的?

2、第一个五年计划的内容和成就是什么?

3、三大改造的时间、内容、实质和意义是什么?

4、中共八大的内容和意义分别是什么?

4、如何评价大跃进和人民公社化运动?

阅读教材P50~P51第1~5自然段、四幅历史图片及下列材料。

材料:……“因为我们过去重工业的基础极为薄弱,经济不能独立,国防不能巩固,帝国主义国家都来欺负我们……资本主义国家从发展轻工业开始,一般是花五十年到一百年的时间才能实现工业化,而苏联采用了社会主义工业化的方针,从重工业开始,在十多年中就实现了国家的工业化”。 ——《建国以来重要文献选编》(1)新中国成立时,面临的经济形势十分严峻的原因是什么?(2)第一个五年计划的特点是什么?原因何在?(3)“一五”计划的重大企业分布有什么特点?为什么汇集在这里?(4)为什么说三大改造的完成标志着我国社会主义制度的基本建立?“一五”计划和三大改造探究分析:合作探究1 探究分析:

(1)新中国成立时,面临的经济形势十分严峻的原因是什么?

提示:帝国主义的长期掠夺;国民党反动派的疯狂搜刮;

多年战争的破坏。(2)第一个五年计划的特点是什么?原因何在?

提示:

特点:集中力量优先发展重工业,建设起国家工业化的初步基础。

原因:

历史原因:我国重工业基础差,底子薄。制约国民经济发展;

现实需要:①我国处于帝国主义的军事包围之中,发展重工业有助于增强综合国力。②借鉴苏联优先发展重工业的经验;③重工业是国民经济支柱和主导产业。

(3)“一五”计划的重大企业分布有什么特点?为什么汇集在这里?

特 点:一五计划的主要工业建设项目基本上都分布在东北地区。

主要原因:

地理条件:东北地区的自然条件比较优越,矿产资源非常丰富,

铁路交通十分发达;

历史条件:已形成了以重工业为主的工业基础;

东北地区距苏联较近,比较方便接受援助。(4)为什么说三大改造的完成标志着我国社会主义制度的基本建立?

提示:社会主义最典型的标志就是社会主义公有制占主体。通过三大改造,我国基本上实现了由生产资料私有制转变为生产资料公有制。阅读教材P51~P52第二目内容及下列材料。

他们的庄稼长得真好,一片黑乎乎的要压塌地。虽然上面提出的万斤指标,今年不一定完全实现,但万斤社、万斤乡一定出现,可能不止一个。全县亩产三、四千斤是有把握的。粮食单位产量从百斤到千斤,是个质变,从千斤到万斤,是更大的质变。

我国今年钢的生产量,要比去年翻一番,就是说从去年的五百三十五万吨钢跃增至一千零七十万吨。这是一个有历史意义的振奋人心的伟大号召。全力保证钢产量翻一番,是全党全民当前最重要的政治任务。

总路线、“大跃进”和人民公社化运动合作探究2探究分析:

(1)八大的正确决策对社会主义建设的探索有什么重要意义?(2)如何评价总路线的影响?(3)据以上材料分析“大跃进”和人民公社化运动的特点是什么?给当时的社会造成了什么影响?(4)如何认识国民经济“八字方针”的实施效果?探究分析:

(1)八大的正确决策对社会主义建设的探索有什么重要意义?

提示:

八大对中国社会主要矛盾和主要任务的确定都是十分正确的,是对我国建设社会主义道路的一次成功探索。后来的历史发展证明,八大的路线对我国建设有中国特色的社会主义事业具有深远的意义。(2)如何评价总路线的影响?

提示:积极:它反映了党和人民迫切要求改变我国经济落后面貌的强烈愿望,无可厚非。

消极:但从科学的角度讲,它夸大了人的主观能动性,严重忽视了经济发展的客观规律,催生了“左”倾经济思想和盲目的经济行为,直接导致了“大跃进”和人民公社化运动。(3)据以上材料分析“大跃进”和人民公社化运动的特点是什么?给当时的社会造成了什么影响?

提示:“大跃进”特点:大办工业,大办农业,盲目追求社会主义建设的高速度;

人民公社化运动的特点:规模大、公有化程度高,分配中实行平均主义。

影响:违背了经济发展的客观规律和超越了历史发展阶段,导致国民经济出现混乱,出现了建国以来最严重的经济困难。(超越了生产力发展的水平)(4)八字方针的主要内容是什么?其核心是什么?为什么要提出八字方针?如何认识国民经济“八字方针”的实施效果?

提示:内容:调整、巩固、充实、提高

核心:调整(调整国民经济的比例关系)

原因:国家面临严重的经济困难

效果:从1962年起,经济逐步得到恢复和发展。到1965年,国民经济调整任务基本完成,并在一些领域取得重大成就。但未从思想根源上彻底纠正“左”的错误,因此终于酿成十年“文化大革命”。农民大炼土钢时运送矿石谷撒地、

薯叶枯,

丁壮炼钢去,

收获娃与姑,

来年日子怎么过?

请为百姓鼓与呼。

——彭德怀人民公社化运动:1958年鼓足干劲加油干放开肚皮吃饱饭对照现实,总结教训 全民大炼钢铁 留下荒山秃岭 浮夸的高产 荒芜的土地三年经济困难(1959-1961)Fgh十年建设时期的主要建设成就贵阳乌鲁木齐兰州包头兰新铁路包兰铁路第一颗原子弹爆炸成功包头钢铁公司大庆油田大庆武汉武汉钢铁公司上海人工合成牛胰岛素大港油田天津北京柳州黔桂铁路胜利油田东营社会主义建设十年探索时期,我国经济建设呈现趋势是:A、经济建设基本处于停滞状态

B、初期和中期较好,后期有问题

C、初期和后期较好,中期有问题

D、初期有问题,后期逐步得到纠正

国民经济的劫难(“文革”)探究分析

1、“文化大革命”对我国国民经济建设造成什么损失?

2、根据材料二,1973年和1975年国家财政收入呈现什么状态?原因是什么?阅读教材P52~P53第三目内容及下列材料。 材料一:“文化大革命”动乱十年,在经济上,只是国民收入就损失人民币5000亿元。这个数字相当于建国30年全部基本投资的80%,超过了建国30年全部固定资产的总和。

--李先念材料二合作探究3探究分析1、“文化大革命”对我国国民经济建设造成什么损失?提示:“文化大革命”全面爆发以后,我国的社会主义经济建设遭到严重的干扰和全方位的破坏。1967、1968两年的时间里,损失的工农业总产值超过一千亿元。 2、根据材料二,1973年和1975年国家财政收入呈现什么状态?原因是什么?提示:1973年和1975年国家财政收入都有所增加,说明国民经济有所回升。

原因:1971年,周恩来主持中央工作。到1973年,国民经济出现复苏局面。

1975年,邓小平主持中央工作,明确提出全面整顿的思想,国民经济迅速回升。国民经济的劫难(1966-1976)文革动乱扩展到经济领域(67、68年)(1973年)周恩来恢复调整国民经济(1975年)邓小平全面整顿实质:系统纠正文革的“左”倾错误

(复苏)(回升)1、经济建设必须以国情出发,尊重客观规律,坚持实事求是的原则(大跃进的教训)

2、生产关系的变革一定要适合生产力发展水平(人民公社化运动的教训)

3、正确分析国内社会主要矛盾,以经济建设为中心,健全民主与法制(文革的教训) 从20世纪50-70年代中国的经济建设的实践中可以吸取哪些经验教训?合作探究4课堂小结 通过本课的学习,我们了解了20世纪50~70年代中国对社会主义建设道路艰难探索的历程。20年间,在探索建设社会主义的道路上有过严重挫折,但也取得了巨大成就。这一时期正面的经验和反面的教训,为党继续领导经济建设的提供了宝贵的财富。积极探索严重失误一五计划和三大改造社会主义制度的建立中共八大正确路线的制定八字方针周恩来恢复调整国民经济邓小平提出全面整顿大跃进人民公社化运动“文化大革命” 2、下列对“总路线、大跃进、人民公社化运动”的评价正确的是

①党对建设社会主义的正确探索

②反映了人民要求迅速建成社会主义的愿望

③忽视了客观经济规律

④完全符合中国的国情

A、①② B、 ③④ C、 ②③ D、 ①④

1、1960年,中央提出“调整、巩固、充实、提高”的方针,

其中“调整是指

A、调整阶级斗争与经济建设关系

B、调整党的知识分子政策

C、调整中共与民主党派的关系

D、调整国民经济各部门间失衡的比例关系DC随堂演练

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势