2024年中考生物专题复习:传染病与免疫(含解析)

文档属性

| 名称 | 2024年中考生物专题复习:传染病与免疫(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 186.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-02-25 16:20:28 | ||

图片预览

文档简介

2024年中考生物专题复习:传染病与免疫

一、选择题

1.幽门螺杆菌是一种细菌,感染后会引发慢性胃炎。使用公筷能有效地预防幽门螺杆菌在人与人之间传播。下列有关幽门螺杆菌的说法正确的是( )

A.具有成形的细胞核

B.可被抗生素抑杀

C.进行出芽生殖

D.使用公筷可杀死细菌

2.下列传染病与甲流的病原体属同一类型的是( )

①扁桃体炎 ②天花 ③诺如病毒感染性腹泻 ④肺结核 ⑤蛔虫病 ⑥手癣 ⑦灰指甲

A.①④ B.②③ C.④⑤ D.⑥⑦

3.人若是经常进入含有钉螺的水域,最有可能会感染的疾病是( )

A.猪肉绦虫病 B.华枝睾吸虫病

C.血吸虫病 D.蛔虫病

4.某医院接收一位流感重症患者后,及时对该患者进行隔离治疗,同时对患者的衣物和饮食用具进行严格的消毒。这两项措施分别属于( )

A.切断传播途径、保护易感人群

B.保护易感人群、切断传播途径

C.控制传染源、切断传播途径

D.控制传染源、保护易感人群

5.用你所学的生物知识判断,下列说法正确的是( )

A.鸟类的肺和气囊都能进行气体交换

B.我国保护大熊猫的最主要措施是建立自然保护区

C.可以向体内注射消毒液预防新冠肺炎

D.人工胸外心脏挤压的频率为每分钟4——5次

6.国家、学校、社会都悉心关怀青少年的健康成长。下列健康知识错误的是( )

A.新冠疫情时期,各校线上教学之际不忘“打卡”室内健身操,旨在增强师生体质、提高免疫力,从预防传染病的角度来看此举属于保护易感人群

B.艾滋病主要通过不安全的性行为、血液和母婴等途径传播,我们应积极宣传预防艾滋病知识,关怀和尊重艾滋病患者

C.心肺复苏时,先做2次胸外心脏按压,再做30次人工呼吸,如此交替反复进行

D.当遇到有人突然晕倒或溺水等情况,先判断其有无呼吸和意识后,立即拨打120,求救急救中心,以挽救患者的生命

7.维持体温的相对稳定,是人体进行正常生命活动的基础,下列说法正确的是( )

A.测量体温只能在腋窝,其他部位不能判断是否发烧

B.人的体温就是通过直肠所测得的温度

C.人体被细菌、病毒感染时,体温会升高

D.发烧对人体百害无一利

8.20世纪80年代以前,蛔虫病是我国少年和儿童中常见的肠道寄生虫病。下列卫生习惯有利于预防蛔虫病的是( )

A.看到买回的生菜很干净就直接吃

B.不洗手就直接拿食物吃

C.看到村边小河里的水很清澈就直接喝

D.将水果用淡盐水浸泡片刻并反复冲洗后再吃

9.宫颈癌是危害女性健康的常见疾病,99%的宫颈癌是由HPV(人乳头状瘤病毒的简称)引起的。我国已在多省份试点推行适龄女性免费接种二价 HPV 疫苗项目。下列相关叙述不正确的是( )

A.HPV不能独立生活,必须寄生在其他生物的活细胞内

B.临床医学上,静脉注射青霉素可以高效治疗宫颈癌

C.接种的HPV 疫苗是属于减毒的或灭活的病毒

D.从类型来看,HPV属于动物病毒

10.小凡同学平时养成的以下良好卫生习惯中,可以预防蛔虫病的是( )

A.打喷嚏时用纸巾捂住口鼻 B.不乱用别人的牙刷

C.聚餐夹菜时使用公筷 D.饭前便后洗手

11.诺如病毒主要通过饮食传播,易引发急性胃肠炎。关于诺如病毒的叙述正确的是( )

A.该病毒属于细菌病毒

B.可用光学显微镜观察

C.由蛋白质和遗传物质组成

D.戴口罩可减少该病毒传播

12.微生物与人类生活关系非常密切,下列有关叙述正确的是( )

A.利用甲烷菌可将秸秆、粪便中的有机物分解合成甲烷,用于照明、取暖

B.利用不经处理的活病毒制成的疫苗,能提高机体对某些疾病的抵抗力

C.利用大肠杆菌生产胰岛素的原理:将胰岛素转入大肠杆菌体内,然后大规模培养

D.利用专门寄生在细菌细胞内的噬菌体,制成杀虫剂可防治棉铃虫、玉米螟

13.人可通过飞沫或直接接触感染新冠肺炎病毒而患上新冠肺炎。下列关于新冠肺炎防控工作的 说法错误的是( )

A.出门需戴口罩属于切断传播途径

B.病毒没有细胞结构,不能独立生活

C.从传染病的预防措施看,定期开展核酸检测属于控制传染源

D.接种新冠疫苗,让易感人群获得对新冠病毒的免疫能力,属于计划免疫

14.甲流是由流感病毒引起的呼吸道传染病,常发生在冬春季。奥司他韦是治疗甲流的特效药,下列有关叙述正确的是( )

A.患者服用奥司他韦治疗的措施属于切断传播途径

B.注射甲流疫苗让体内产生相应抗体属于非特异性免疫

C.能引起甲流的流感病毒属于病原体

D.对病人使用过的物品进行消毒的措施属于保护易感人群

15.注射卡介苗能预防结核病。注射的卡介苗和这种预防结核病的措施分别称为( )

A.抗体、保护易感人群

B.抗原、保护易感人群

C.抗体、控制传染源

D.抗原、切断传播途径

16.现在这段时间,天气反复无常,班上有很多同学都患上了流行性感冒,就学习的生物知识判断下列做法及说法正确的是( )

A.感冒是由感冒细菌引起的,通过自我复制繁殖

B.感冒后服用的药越昂贵,见效越快

C.某同学注射了感冒疫苗,也有可能会感冒

D.多使用抗生素,效果会更好

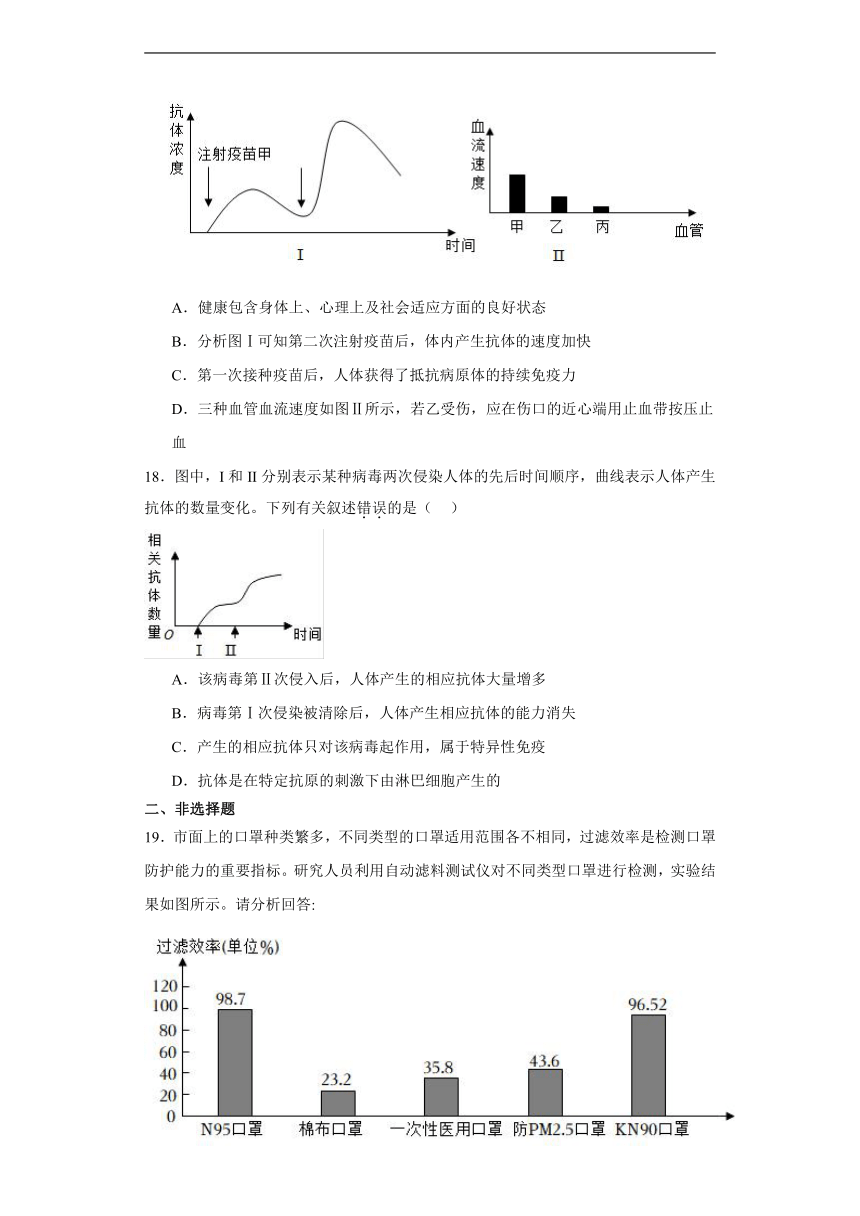

17.“幸福的首要条件在于健康”。下列关于健康、免疫及急救的说法,不正确的是( )

A.健康包含身体上、心理上及社会适应方面的良好状态

B.分析图Ⅰ可知第二次注射疫苗后,体内产生抗体的速度加快

C.第一次接种疫苗后,人体获得了抵抗病原体的持续免疫力

D.三种血管血流速度如图Ⅱ所示,若乙受伤,应在伤口的近心端用止血带按压止血

18.图中,I和II分别表示某种病毒两次侵染人体的先后时间顺序,曲线表示人体产生抗体的数量变化。下列有关叙述错误的是( )

A.该病毒第Ⅱ次侵入后,人体产生的相应抗体大量增多

B.病毒第Ⅰ次侵染被清除后,人体产生相应抗体的能力消失

C.产生的相应抗体只对该病毒起作用,属于特异性免疫

D.抗体是在特定抗原的刺激下由淋巴细胞产生的

二、非选择题

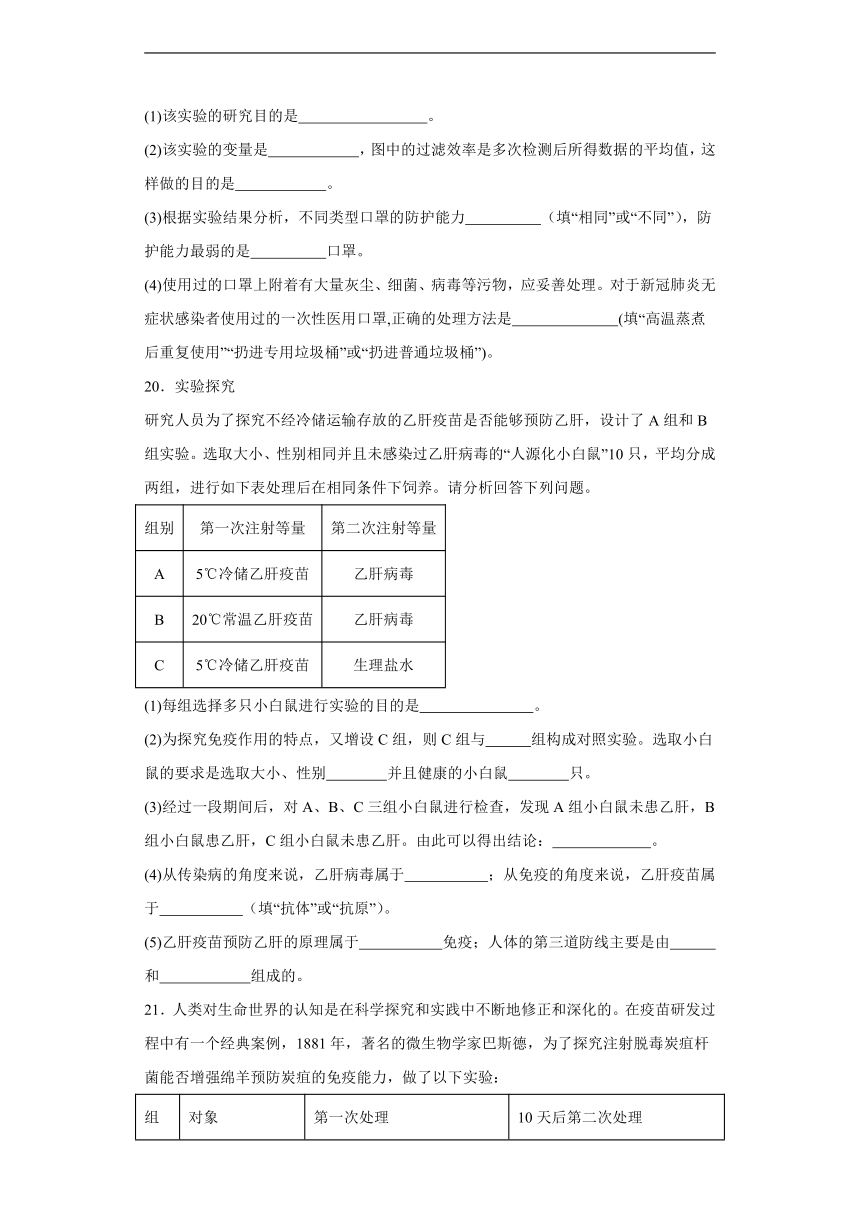

19.市面上的口罩种类繁多,不同类型的口罩适用范围各不相同,过滤效率是检测口罩防护能力的重要指标。研究人员利用自动滤料测试仪对不同类型口罩进行检测,实验结果如图所示。请分析回答:

(1)该实验的研究目的是 。

(2)该实验的变量是 ,图中的过滤效率是多次检测后所得数据的平均值,这样做的目的是 。

(3)根据实验结果分析,不同类型口罩的防护能力 (填“相同”或“不同”),防护能力最弱的是 口罩。

(4)使用过的口罩上附着有大量灰尘、细菌、病毒等污物,应妥善处理。对于新冠肺炎无症状感染者使用过的一次性医用口罩,正确的处理方法是 (填“高温蒸煮后重复使用”“扔进专用垃圾桶”或“扔进普通垃圾桶”)。

20.实验探究

研究人员为了探究不经冷储运输存放的乙肝疫苗是否能够预防乙肝,设计了A组和B组实验。选取大小、性别相同并且未感染过乙肝病毒的“人源化小白鼠”10只,平均分成两组,进行如下表处理后在相同条件下饲养。请分析回答下列问题。

组别 第一次注射等量 第二次注射等量

A 5℃冷储乙肝疫苗 乙肝病毒

B 20℃常温乙肝疫苗 乙肝病毒

C 5℃冷储乙肝疫苗 生理盐水

(1)每组选择多只小白鼠进行实验的目的是 。

(2)为探究免疫作用的特点,又增设C组,则C组与 组构成对照实验。选取小白鼠的要求是选取大小、性别 并且健康的小白鼠 只。

(3)经过一段期间后,对A、B、C三组小白鼠进行检查,发现A组小白鼠未患乙肝,B组小白鼠患乙肝,C组小白鼠未患乙肝。由此可以得出结论: 。

(4)从传染病的角度来说,乙肝病毒属于 ;从免疫的角度来说,乙肝疫苗属于 (填“抗体”或“抗原”)。

(5)乙肝疫苗预防乙肝的原理属于 免疫;人体的第三道防线主要是由 和 组成的。

21.人类对生命世界的认知是在科学探究和实践中不断地修正和深化的。在疫苗研发过程中有一个经典案例,1881年,著名的微生物学家巴斯德,为了探究注射脱毒炭疽杆菌能否增强绵羊预防炭疽的免疫能力,做了以下实验:

组别 对象 第一次处理 10天后第二次处理

方法 结果 方法 结果

甲组 每组若干只健康绵羊 注射脱毒炭疽杆菌 没有患炭疽 注射强毒炭疽杆菌 没有患炭疽

乙组 不注射脱毒炭疽杆菌 没有患炭疽 注射强毒炭疽杆菌 患炭疽全部死亡

(1)本实验的变量是 ,设置乙组实验的目的是起 作用。两组参与实验的绵羊,在生理状况、年龄、性别等方面均保持一致,这是为了控制 。

(2)本实验中的脱毒炭疽杆菌相当于计划免疫中的 ,它会刺激淋巴细胞产生抵抗炭疽杆菌的 ,从而起到防御作用。这种免疫类型属于 。

(3)在这个实验中,甲组的绵羊第一次处理10天后,进行注射强毒炭疽杆菌,体内会快速产生大量的 。

(4)本实验巴斯德得出的结论为: 。

22.为了研究免疫的发生,同学们做了以下实验。

步骤一:取6只小白鼠做实验,平均分成甲、乙两组。

步骤二:取活的肺炎双球菌注入甲组的小白鼠体内;取加热杀死的肺炎双球菌注入乙组的小白鼠体内,2周后再取活的肺炎双球菌注入乙组的小白鼠体内,如图所示。回答下列问题。

(1)在这个实验中, 是实验组, 是对照组(填甲组或者乙组)。

(2)在步骤一中,6只小白鼠的健康状况是否要一样? 。为什么? 。

(3)免疫是指人体对病原体等异物产生 的过程,乙组的实验说明:小白鼠体内产生了抵抗肺炎双球菌的 ,这种免疫类型属于 免疫。

(4)将加热杀死的肺炎双球菌注入小白鼠的体内,肺炎双球菌相当于 。

(5)将另外一种致死病菌注入经乙组处理的小白鼠体内,小白鼠是否能够存活? 。

(6)人类的计划免疫中,疫苗相当于抗原,接种新冠疫苗相当于上述实验中的 。

23.春末夏初是流行性感冒易发时期。甲型HIN1流感是由甲型HIN1流感病毒引起的急性呼吸道传染病,人群对甲型HIN1流感病毒普遍易感。甲型HIN1流感是可防可控的,目前甲型H1N1流感的疫苗已投入使用。

(1)甲型HIN1流感病毒,按照病毒的分类是属于 ,从传染病的角度是属于 。

(2)甲型H1N1流感是一种传染病,具有 性和流行性。从免疫学角度分析,感染甲型HIN1流感病毒服用抗生素治疗是 (选填“有效”或“无效”)的。

(3)预防甲型H1N1流感,提倡接种甲型H1N1流感疫苗。接种甲型HIN1流感疫苗属于预防传染病措施中的 。对甲型HIN1流感缺乏免疫力的人群称为 ,是流感疫苗接种的对象。疫苗可刺激人体内的 细胞产生抗体,该过程属于 免疫。

(4)我国现在对于甲型H1N1流感有较好的治疗方案,因此小明的奶奶每天服用一粒感冒药来预防甲型H1N1流感,但小明不认可奶奶的做法。从安全用药的角度考虑,这是因为 。根据甲型H1N1流感的传播途径,为小明奶奶提出一条预防甲型H1N1流感的具体措施是 。

24.下面是一些细菌、真菌和病毒的形态结构示意图,请据图回答问题:

(1)图中生物A的名称是 ,其中的结构①是 ,生物C的结构中④是 。人们利用A酿酒的原理是它在无氧条件下能把葡萄糖分解为 。

(2)在显微镜下观察生物B,会发现它是多细胞生物,其中②③分别是 。在生物D的菌褶内也能产生大量的②这种结构。

(3)图中属于单细胞生物的是 ;没有细胞结构的是 ,其生活方式是 ;属于真核生物的有 (填字母)。

(4)1996年夏天,日本爆发了大肠菌O157所引发的传染病,造成多人死亡。据查这是由于日本人喜欢生吃蔬菜所致,当生食了一种不清洁的萝卜苗后,造成腹泻,甚至肾功能衰竭而死。作为一名中学生,在日常生活中为了预防这些传染病,我们应该怎样做? 。

25.阅读材料,回答问题。

材料一:据统计,我国每年约有8万人直接或间接死于滥用抗生素;为改变抗生素的不合理使用,2004年7月国家正式实施凭处方购买抗生素的规定。

材料二:青霉素是一种著名的抗生素类药物。它是由真菌中的青霉菌产生的,可治疗多种细菌性疾病,如肺炎、脑膜炎、淋病等,但是青霉素不能治疗病毒性疾病。

(1)青霉菌的菌体由许多菌丝构成,菌丝分为 和 。青霉菌与细菌相比,具有真正的 。

(2)青霉素对病毒是无效的,病毒的结构简单,由蛋白质外壳和 组成。

(3)蚊子能传播多种疾病,如登革热、脑炎等。蚊子的结构身体分头、胸、腹,有三对 ,两对 。

(4)有的人在注射青霉素后会发生过敏反应(严重的会出现休克,甚至死亡),在这里青霉素相当于 ,它进入人体后,引起人体产生了免疫反应,所以注射青霉素前要进行皮试。

(5)青霉菌与植物细胞的结构相比,青霉菌中没有 。

(6)青霉菌的生活方式是 (填“自养”或“异养”)

参考答案:

1.B

【分析】细菌的特征: ①单细胞,细胞内无成形的细胞核;②生殖方式为分裂生殖;③细胞内没有叶绿体,大多为异养(少数为自养)。④细菌的种类是根据细菌的形态来进行分类的,分为杆菌、球菌、螺旋菌。

【详解】A.幽门螺杆菌等细菌虽有DNA集中的区域,却没有成形的细胞核,这样的生物称为原核生物,A错误。

B.抗生素是由真菌产生的可以杀死或抑制某些致病细菌的物质,幽门螺杆菌是一种细菌,可被抗生素抑杀,B正确。

C.幽门螺杆菌是细菌,细菌是单细胞生物,个体较小,靠分裂进行生殖的,也就是一个细菌分裂成两个细菌,长大以后又能进行分裂。在环境适宜的时候,不到半小时,细菌就能分裂一次,不能进行出芽生殖,C错误。

D.控制传染病的措施有三个:控制传染源、切断传播途径、保护易感人群。使用公筷属于切断传播途径,D错误。

故选B。

2.B

【分析】病原体是指引起传染病的细菌、病毒和寄生虫等;甲流是由甲流病毒引起的传染病。

【详解】①扁桃体炎是由于细菌及分泌物积存于扁桃体窝导致的,致病菌主要为链球菌或者葡萄球菌等细菌,①错误;②天花是由天花病毒引起的,②正确;③诺如病毒感染性腹泻是由诺如病毒引起的,③正确;④肺结核是由结核杆菌引起的,④错误;⑤蛔虫病是由寄生虫引起的,⑤错误;⑥手癣、⑦灰指甲都是由真菌感染引起的,⑥⑦错误。由此可见,ACD错误,B正确。

故选B。

3.C

【分析】血吸虫属于寄生在宿主静脉中的扁形动物,幼虫在中间宿主钉螺体内发育,成熟幼虫通过皮肤或口进入终宿主人体内。

【详解】在我国南方部分地区流行的血吸虫病是由日本血吸虫感染引起的,日本血吸虫属于扁形动物,钉螺是血吸虫幼虫的唯一中间寄主,当人接触含有血吸虫尾蚴的水时就可能感染血吸虫病。所以人若是进入含有钉螺的水域,很可能被感染血吸虫病。C符合题意,ABD不符合题意。

故选C。

4.C

【分析】传染病流行必须同时具备传染源、传播途径、易感人群三个基本环节;预防传染病的措施可分为控制传染源、切断传播途径和保护易感人群三个方面。

【详解】传染病是由病原体引起的,能在生物体之间传播的疾病。传染源是指能够散播病原体的人或动物;传播途径是指病原体离开传染源到达健康人所经过的途径;易感人群是指对某种传染病缺乏免疫力而容易感染该病的人群。预防传染病的措施可分为控制传染源、切断传播途径和保护易感人群三个方面。某医院接收一位流感重症患者后,及时对该患者进行隔离治疗,属于控制传染源;同时对患者的衣物和饮食用具进行严格的消毒属于切断传播途径。ABD不符合题意,C符合题意。

故选C。

5.B

【分析】1.鸟类的主要特征:体表覆羽;前肢变成翼;有喙无齿;用肺呼吸,气囊辅助呼吸。

2.保护生物多样性的主要措施有就地保护、迁地保护、建立濒危物种的种质库、加强法制和教育管理等。就地保护中最为有效的措施是建立自然保护区;迁地保护是把某些濒危物种迁出原地,移入动物园、植物园、水族馆和濒危动物繁育中心,进行特殊的保护和管理。

【详解】A.鸟类的呼吸器官是肺,在肺部进行气体交换,而气囊能暂时储存气体,辅助肺呼吸,但气囊不能进行气体交换,A错误。

B.保护生物多样性最为有效的措施是建立自然保护区,建立自然保护区是指把包含保护对象在内的一定面积的陆地或水体划分出来,进行保护和管理,属于就地保护。可见,我国保护大熊猫的最主要措施是建立自然保护区,B正确。

C.新冠肺炎是由新冠病毒引起的,新冠病毒寄生在细胞内,不可以使用向体内注射消毒液的办法了预防新冠肺炎,C错误。

D.胸外心脏按压是采用人工方法帮助心脏跳动,维持血液循环,最后使病人恢复心跳的一种急救技术,适用于触电、溺水、心脏病等引起的心跳骤停。胸外心脏挤压的频率成人及儿童均为100次/分,D错误。

故选B。

6.C

【分析】(1)传染病是由病原体引起的,能在人与人之间或人与动物之间传播的疾病。病原体指能引起传染病的细菌、真菌、病毒和寄生虫等。

传染病若能流行起来必须具备传染源、传播途径、易感人群三个环节,所以预防传染病的措施有控制传染源、切断传播途径、保护易感人群。

(2)艾滋病主要通过不安全的性行为、血液和母婴等途径传播。

(3)健康的生活方式是:吃营养配餐;坚持体育锻炼;按时作息;不吸烟、不喝酒;拒绝毒品;积极参加集体活动。

(4)出现意外、危机时,我们要拨打急救电话并采取一定的急救措施。

【详解】A.要求做室内课间操来增强身体素质,提高免疫力,是对健康的易感人群采取的措施,所以从预防传染病的角度来看,此举属于保护易感人群,A正确。

B.艾滋病主要通过不安全的性行为、血液和母婴等途径传播,同艾滋病患者交谈、握手拥抱、同吃同饮、共用厕所和浴室、共用教室、公共交通工具、娱乐设施等日常生活接触不会被感染艾滋病病毒;因此对艾滋病患者不要有惧怕心理,要不歧视、不孤立艾滋病患者;与他们和谐相处;给他们以精神和心理的支持以及力所能及的帮助,B正确。

C.如果人突然停止呼吸,但心跳存在时,我们一般应对其进行人工呼吸进行施救,先做30次心脏按压,再做2次人工呼吸,如此交替反复进行,C错误。

D.当人出现意外事故时,我们首先应拨打“120”急救电话,同时正确的实施一定的急救措施。当你遇到某人突然晕倒或溺水等情况时,应首先尽快拨打120急救电话,同时采取人工呼吸等科学有效的措施实施抢救,以挽救患者的生命,D正确。

故选C。

7.C

【分析】体温是指人体内部的温度。人体体表的温度是身体表面的温度,又称表层温度,受外界环境影响较大。人体内部的温度不容易测量,因此一般测量体表温度,测量部位主要直肠、口腔、腋窝。

【详解】A.人的体温是指人身体内部的温度,但人体内部的温度不容易测量,因此一般测量体表温度,测量部位主要口腔、腋窝和直肠,故A错误。

B.体温是指人体内部的温度,人体内部的温度不容易测量。因此一般测量体表温度,测量部位主要口腔、腋窝和直肠,其中直肠温度最接近人体内部的温度,故B错误。

C.人体感染细菌、病毒时,这些病原体入侵人体后会激发免疫系统的反应,使机体产生炎症反应和体温升高等症状,故C正确。

D.发烧时体温升高,有些病原体活性和繁殖就会变得不那么活跃。而人体的免疫系统反应性则显著增强,包括白细胞计数增加,吞噬细胞和嗜中性粒细胞的杀菌活性增强等。所以发烧是人体进化获得的一种对抗病原微生物感染入侵的有益的保护性机制,可见偶尔的发烧对身体还是有好处的,故D错误。

故选C。

8.D

【分析】蛔虫病是一种常见的传染病,是由感染性蛔虫卵引起的,要注意饮食卫生,预防感染。

【详解】ABC.蛔虫病是一种消化道传染病,不喝不清洁的生水能切断传播途径,能预防感染;蔬菜、水果要洗干净,能去掉蛔虫卵,预防感染;饭前便后要洗手,能预防感染。因此,看到买回的生菜很干净就直接吃、不洗手就直接拿食物吃、 看到村边小河里的水很清澈就直接喝, 都可能引起蛔虫病,不利于预防蛔虫病,ABC不符合题意。

D.将水果用淡盐水浸泡片刻并反复冲洗,能清洗掉虫卵,然后再吃,有利于预防蛔虫病,D符合题意。

故选D。

9.B

【分析】病毒结构简单,没有细胞结构,主要由蛋白质外壳和内部的遗传物质组成。病毒只营寄生生活,病毒如果离开了活细胞,通常会变成结晶体。

【详解】A. HPV属于病毒,不能独立生活,必须寄生在其他生物的活细胞内才能存活,A正确。

B.99%的宫颈癌是由HPV (人乳头状瘤病毒的简称)引起的;青霉素可用于治疗某些细菌引起的疾病而不能治疗因病毒引起的疾病,B错误。

C.接种用的疫苗是由减毒的、低毒的、灭活的病毒制成的,从免疫角度分析,疫苗属于抗原;因此, 接种的HPV 疫苗是属于减毒的或灭活的病毒,C正确。

D.根据寄主细胞的不同,病毒分为三类:侵染植物细胞的病毒叫做植物病毒,如烟草花叶病毒;侵染动物和人体细胞的病毒叫做动物病毒,如流感病毒;侵染细菌的病毒叫细菌病毒(也叫噬菌体)。HPV寄生在人体内,属于动物病毒,D正确。

故选B。

10.D

【分析】蛔虫病是一种由蛔虫引起的消化道寄生虫病。患蛔虫病的人常常厌食,进而导致营养不良和贫血,严重时腹泻。为预防蛔虫病,要注意饮食卫生,做到饭前便后洗手;不生食未洗净的蔬菜、瓜果,不喝生水;做好粪便无害化处理等。

【详解】A.打喷嚏时用纸巾捂住口鼻这个习惯主要是为了防止病毒或细菌通过飞沫传播,如流感或感冒。但它与预防蛔虫病关系不大,因为蛔虫不是通过空气传播的,A错误。

B.不乱用别人的牙刷是一个很好的个人卫生习惯,可以防止许多口腔疾病,但不能预防蛔虫病,B错误。

C.聚餐夹菜时使用公筷是一个很好的公共卫生习惯,可以预防食物中细菌或真菌的传播,如幽门螺杆菌等。但在预防蛔虫病方面效果并不理想,C错误。

D.饭前便后洗手是一个非常重要的卫生习惯,可以有效地预防蛔虫病。因为在日常生活中,我们的手很容易接触到被蛔虫卵污染的物品或环境,如土壤、玩具等。饭前便后洗手可以确保我们在进食前不会将蛔虫卵吃进肚子里,D正确。

故选D。

11.C

【分析】病毒没有细胞结构,主要由内部的核酸和外部的蛋白质外壳组成,不能独立生存,只有寄生在其他生物的活细胞里才能进行生命活动。

【详解】A.诺如病毒能够寄生在人体细胞内,因此属于动物病毒,A错误。

B.病毒非常微小,要用纳米来表示,因此用放大镜、光学显微镜不能观察到诺如病毒,必须用电子显微镜才能观察到,B错误。

C.诺如病毒是一种体积非常微小,结构极其简单的生命形式,没有细胞结构,主要由内部的遗传物质和蛋白质外壳组成,C正确。

D.诺如病毒主要通过饮食传播,戴口罩主要预防空气传播的病毒,不可减少诺如病毒的传播,D错误。

故选C。

12.A

【分析】基因控制性状,把一种生物的某个基因,用生物技术的方法转入到另一种生物的基因组中,培育出的转基因生物,就有可能表现出转入基因所控制的性状,这项技术叫做转基因技术。噬菌体是细菌病毒,病毒没有细胞结构,主要由内部的遗传物质和外部的蛋白质外壳组成,不能独立生存,只有寄生在活细胞里才能进行生命活动。

【详解】A.沼气池中的甲烷菌在无氧条件下,可将秸秆、粪便中的有机物分解产生的氢和二氧化碳合成甲烷,甲烷是一种清洁能源,用于照明、取暖等,A正确。

B.疫苗通常是用失活的或减毒的病原体制成的生物制品,注射疫苗能提高机体对某些疾病的抵抗力,B错误。

C.科学家把控制合成胰岛素的基因转入大肠杆菌体内,然后大规模培养,能使之生产胰岛素,C错误。

D.利用专门寄生在细菌细胞内的噬菌体,制成杀菌剂可治疗某些由细菌感染引起的疾病,噬菌体不能在动物体内生存,不能杀死棉铃虫、玉米螟,D错误。

故选A。

13.D

【分析】病毒没有细胞结构,主要由内部的遗传物质和外部的蛋白质外壳组成,不能独立生存,只有寄生在活细胞里才能进行生命活动,一旦离开就会变成结晶体,失去生命活动。病毒从其它生物的活细胞中获得营养物质,利用自己的遗传物质进行复制,繁殖新病毒。

【详解】A.传播途径:病原体离开传染源到达健康人所经过的途径。出门需戴口罩属于切断传播途径,A正确。

B.病毒没有细胞结构,主要由内部的遗传物质和外部的蛋白质外壳组成,不能独立生存,只有寄生在活细胞里才能进行生命活动,B正确。

C.传染源:能够散播病原体的人或动物。从传染病的预防措施看,定期开展核酸检测属于控制传染源,C正确。

D.计划免疫是指根据某些传染病的发生规律,将各种安全有效的疫苗,按照科学免疫的程序,有计划地给儿童接种,以达到预防、控制和消灭相应传染病的目的。新冠疫苗并不是计划免疫,D错误。

故选D。

14.C

【分析】预防传染病的措施包括控制传染源、切断传播途径和保护易感人群。

【详解】A.患者服用奥司他韦治疗的措施属于控制传染源,A错误。

B.注射甲流疫苗让体内产生相应抗体属于特异性免疫,B错误。

C.病原体是指引起传染病的病毒、细菌、真菌、寄生虫等。能引起甲流的流感病毒属于病原体,C正确。

D.对病人使用过的物品进行消毒的措施属于切断传播途径,D错误。

故选C。

15.B

【分析】抗原是指抗原物质进入人体后,刺激淋巴细胞产生一种抵抗该抗原物质的特殊蛋白质即抗体,引起淋巴细胞产生抗体的抗原物质就是抗原。预防传染病的一般措施有控制传染源、切断传播途径、保护易感人群。

【详解】抗原是指抗原物质进入人体后,刺激淋巴细胞产生一种抵抗该抗原物质的特殊蛋白质即抗体,引起淋巴细胞产生抗体的抗原物质就是抗原。抗原包括进入人体的微生物等病原体、异物、异体器官等。卡介苗对于接种的人来说是引起它产生抗体的物质,是抗原。预防传染病的一般措施有控制传染源、切断传播途径、保护易感人群,人接种卡介苗,其产生的抗体,能抵抗肺结核杆菌,保护人体不被结核杆菌侵袭,维持人的身体健康,在预防传染病的措施上属于保护易感人群。B正确,ACD错误。

故选B。

16.C

【分析】安全用药指根据病情需要,要正确选择药物的品种、剂量和服用时间等。

【详解】A.感冒是由病毒引起的,病毒通过自我复制繁殖,A错误。

B.感冒后服用的药,要有针对性,对症下药如抗病毒药物,不是药越昂贵,见效越快,B错误。

C.流感疫苗入人体后刺激淋巴细胞产生抵抗流感病毒的抗体,是特异性免疫,只对特点的流感病毒有效,而流感病毒有60多种,因此注射了感冒疫苗,也有可能会感冒,C正确。

D.滥用抗生素会导致毒副作用,D错误。

故选C。

17.D

【分析】根据题文和图片可知,本题考查健康、免疫及急救的相关知识点内容。在图Ⅰ中,横坐标表示注射疫苗甲的时间,纵坐标表示抗体浓度,曲线表示随着时间的变化,抗体浓度趋势变化。在图Ⅱ中,横坐标表示血管种类,纵坐标表示血流素,其中甲表示动脉,乙表示静脉,丙表示毛细血管。

【详解】A.按照世界卫生组织对健康的定义,健康是指一种身体上、心理上和社会适应方面的良好状态,而不仅仅是没有疾病或者不虚弱,A不符合题意。

B.在图Ⅰ中,疫苗甲是抗原甲,当第一次遭遇病原体甲入侵时,此时免疫系统产生大量抗体以清除体内抗原甲,直到抗原甲被清除之后,抗体浓度开始下降并维持适当的水平。而当抗原甲第二次侵入体内后,由于体内已拥有一部分抗体能够识别该抗原,免疫系统将快速响应并分泌大量抗体以快速清除体内抗原,因此第二次注射疫苗甲后,体内产生抗体的速度更快,产生抗体的量更多,B不符合题意。

C.从图中可以看出,第一次注射疫苗后人体获得了持续的免疫力,C不符合题意。

D.在图Ⅱ中,甲的血流速度最快,表示动脉;乙的血流速度处于中间,表示静脉;丙的血流速度最慢,表示毛细血管。其中对于小静脉,可以使用创可贴;对于大静脉,要紧急拨打120呼救,并在同时用手压住或用绷带,止血带等物品压住止血。由于静脉血是从身体各处流向心脏的,因此需要远心端止血,D符合题意。

故选D。

18.B

【分析】(1)抗体是指抗原物质侵入人体后,刺激淋巴细胞产生的一种抵抗该抗原物质的特殊蛋白质,抗体与相应抗原特异性结合从而使抗原失活,抗原被消灭后,抗体还存留在人体内,不同的抗体在人体内存留的时间长短不同。

(2)抗原进入人体后,要经过处理、呈递、识别、淋巴细胞的增殖分化后才能产生抗体。因此,注射疫苗后要经过一段时间才有免疫力。再次接受抗原刺激时,记忆B细胞直接接受刺激并迅速分化产生大量效应B细胞,因此,再次免疫比首次免疫时所花时间大大缩短,抗体的产生较第一次快、量多且持续时间长。

【详解】AB.首次感染时,病毒侵入人体,刺激人体的淋巴细胞产生抗体;随着病毒的增殖,抗体也慢慢增加,呈上升趋势,其后抗体开始与相应抗原结合从而使抗原被吞噬细胞吞噬消灭,抗体慢慢减少。当第二次,同样的病毒侵入人体后,病毒刚开始繁殖,抗体的数量便会急剧膨胀,比病毒要多得多,然后病毒开始减少,抗体也随之减少。因此病毒第二次侵入后,人体内产生的抗体大量增多,A正确,B错误。

C.该病毒侵入人体后,刺激了淋巴细胞,使产生相应的抗体只对该病毒起作用,属于特异性免疫,C正确。

D.抗体是指抗原物质侵入人体后,刺激淋巴细胞产生的一种抵抗该抗原物质的特殊蛋白质,D正确。

故选B。

19.(1)检测不同类型口罩的过滤效率

(2) 不同类型口罩 避免偶然性,减少实验误差

(3) 不同 棉布口罩

(4)扔进专用垃圾桶

【分析】在研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同以外,其它条件都相同的实验,叫对照实验。设计探究实验的基本原则:对照原则(对照实验——除探究的条件不同外,其他条件都相同的实验,一般有实验组和对照组之分)、单一变量原则(科学探究要求一组对照实验只有一个实验变量)、重复性原则(设计的实验要可重复实验)。

【详解】(1)根据题干:口罩种类繁多,不同类型的口罩适用范围各不相同,过滤效率是检测口罩防护能力的重要指标,研究人员利用自动滤料测试仪对不同类型口罩进行检测。因此,该实验探究的问题是:检测不同类型口罩的过滤效率。

(2)目前市面上的繁多,主要分为:一次性医用口罩、N95口罩、棉布口罩、KN90口罩、防PM2.5口罩等,该实验的变量是口罩类型,除口罩类型不同以外,其它的实验条相同。一次实验存在一定的偶然性和误差,计算多次实验的平均值,可以减少实验误差,确保实验严密准确;所以,为了减少实验误差,图中数据应是多次检测后所得数据的平均值。

(3)目前市面上口罩种类繁多,主要分为:一次性医用口罩、N95口罩、棉布口罩、KN90口罩、防尘口罩、活性炭口罩、纸口罩等。结合题干中的柱形图,判断该实验的变量是口罩种类。根据题干中柱形图的实验结果分析,不同类型口罩防护能力不同,其中N95口罩防护能力最强,过滤效率达到96.52%,棉布口罩防护能力最差,过滤效率只有23.2%。

(4)丢弃的口罩可能携带大量微生物,如病毒、口腔细菌等,可能存在感染风险,不可随意丢弃。对于健康人使用过的口罩,正确的处理方法是扔进专用垃圾桶。

20.(1)避免偶然性,提高实验结论的可靠性

(2) A 相同 5

(3)不经冷储运输存放的乙肝疫苗不能预防乙肝

(4) 病原体 抗原

(5) 特异性 免疫器官 免疫细胞

【分析】(1)引起淋巴细胞产生抗体的物质就是抗原。抗原包括进入人体的微生物等病原体、异物、异体器官等。

(2)抗体是指抗原物质侵入人体后,刺激淋巴细胞产生的一种抵抗该抗原物质的特殊蛋白质,可与相应抗原发生特异性结合的免疫球蛋白。

(3)非特异性免疫是人人生来就有的对大多数病原体有防御功能的免疫;特异性免疫是后天获得的,只针对某一特定的病原体或异物起作用的免疫,又叫获得性免疫。

(4)对照实验:在探究某种条件对研究对象的影响时,对研究对象进行的除了该条件不同以外,其他条件都相同的实验。根据变量设置一组对照实验,使实验结果具有说服力。一般来说,对实验变量进行处理的,就是实验组。没有处理的就是对照组。

【详解】(1)因为数量少存在一定的偶然性,每组选择多只小白鼠进行实验的目的是可以避免偶然性,使实验结论更准确。

(2)C组与A组相比,第一次都注射等量5℃冷储乙肝疫苗,第二次A组注射乙肝病毒、C组注射等量生理盐水,符合单一变量原则,因此C组与A组构成对照实验。进行对照实验时,为了使实验结果具有说服力,除单一变量以外,其他条件都应控制在相同且适宜状态。因此选取小白鼠的要求是选取大小、性别相同并且健康的小白鼠5只。

(3)经过一段期间后,A、C组小白鼠未患乙肝,B组小白鼠患乙肝,说明常温下,乙肝疫苗会失效不能使小白鼠产生抗体。由此可以得出结论:不经冷储运输存放的乙肝疫苗不能预防乙肝。

(4)病原体就是能引起疾病的微生物和寄生虫的统称,从传染病的角度来说,乙肝病毒属于病原体;疫苗是将病原微生物及其代谢产物,经过人工减毒、灭活或利用基因工程等方法制成的用于预防传染病的生物制剂。疫苗失去了致病性,但保留了病原菌的抗原性,人体注射疫苗后,免疫系统便会产生相应的抗体,使人体获得相应的免疫力。因此从免疫的角度来说,乙肝疫苗属于抗原。

(5)特异性免疫是后天获得的,只针对某一特定的病原体或异物起作用的免疫,又叫获得性免疫。乙肝疫苗预防乙肝的原理属于特异性免疫。第三道防线主要由免疫器官(扁桃体、淋巴结、胸腺、骨髓、脾等)和免疫细胞(淋巴细胞、单核/巨噬细胞、粒细胞、肥大细胞)借助血液循环和淋巴循环而组成的。

21.(1) 是否注射脱毒炭疽杆菌 对照 单一变量

(2) 疫苗 抗体 特异性免疫

(3)抗体

(4)注射脱毒炭疽杆菌能增强绵羊预防炭疽的免疫能力

【分析】对照实验是在研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同外,其他条件都相同的实验,这个不同的条件,就是唯一变量。一般的对实验变量进行处理的,就是实验组,没有对实验变量进行处理的就是对照组。为确保实验组、对照组实验结果的合理性,对影响实验的其他相关因素应设置均处于相同且理想状态,这样做的目的是控制单一变量,便于排除其它因素对实验结果的影响和干扰。

【详解】(1)本实验是为了探究“注射脱毒炭疽杆菌能否增强绵羊预防炭疽的免疫能力”。甲组和乙组除了“脱毒炭疽杆菌”这个条件不同外,其他条件相同且适宜。而这个唯一的不同条件,就是该对照实验的变量,故本实验的变量是炭疽杆菌。对照实验中要设置实验组和对照组,实验组是施加实验变量处理的被试组,对照组是不施加实验变量处理的对象组。本实验中,设置乙组实验的目的是起对照作用。一组对照实验中只能有一个变量,其它条件应相同。所以,两组参与实验的绵羊,在生理状况、年龄、性别等方面均保持一致,这是为了控制单一变量。

(2)疫苗通常是用失活的或减毒的病原体制成的生物制品。抗原是能引起淋巴细胞产生抗体的物质。人体接种疫苗后,会刺激淋巴细胞产生相应的抗体,故从人体免疫角度分析,注射的疫苗属于抗原。所以,本实验中的脱毒炭疽杆菌相当于计划免疫中的疫苗,它会刺激淋巴细胞产生抵抗炭疽杆菌的抗体,这种免疫类型属于特异性免疫。

(3)在这个实验中,甲组的绵羊第一次处理10天后,进行注射强毒炭疽杆菌,体内会快速产生大量抵抗炭疽杆菌的抗体。

(4)根据实验结果“甲组没有患炭疽,而乙组患炭疽全部死亡”,可得出的实验结论是:注射脱毒炭疽杆菌能增强绵羊预防炭疽的免疫能力。

22.(1) 乙组 甲组

(2) 是 为了保证实验的可靠性,在实验中只能有一个变量,其他条件都应该相同(控制单一变量)

(3) 抵抗力 抗体 特异性

(4)抗原

(5)不能

(6)将加热杀死的肺炎双球菌注入小白鼠的体内

【分析】(1)对照实验是指在研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同之外,其他条件都相同的实验。

(2)特异性免疫(后天性免疫)是指人体经后天感染或人工预防接种而使机体获得的抵抗感染能力,这种免疫只针对一种病原体。

(3)抗原是指能引起抗体生成的物质,是任何可诱发免疫反应的物质;抗体是指机体由于抗原的刺激而产生的具有保护作用的蛋白质。

(4)疫苗是指用各类病原微生物制作的用于预防接种的生物制品。

【详解】(1)通常把接受实验变量处理的对象组叫实验组,把不接受实验变量处理的对象组叫对照组,本实验的变量是肺炎双球菌,因此在这个实验中,乙组是实验组,甲组是对照组。

(2)要探究一种因素对实验对象的影响,就要以该因素为变量设置对照实验,为了确保实验结果只是由实验变量的不同引起的,就应当使这两种环境中除实验变量不同外,其它条件都相同。因此在步骤一中,6只小白鼠的健康状况要一样,这是为了保证实验的可靠性,在实验中只能有一个变量,其他条件都应该相同,即控制单一变量。

(3)免疫是人体的一种生理功能,人体依靠这种功能识别“自己”和“非己”成分,从而破坏和排斥进入人体的抗原物质(如病菌等),及人体本身所产生的损伤细胞和肿瘤细胞等,以维持人体的健康,因此免疫是指人体对病原体等异物产生抵抗力的过程。根据题文和题图可知,将加热杀死的肺炎双球菌注入乙组的小白鼠体内,小白鼠经2周产生抗体,2周后再取活的肺炎双球菌注入乙组的小白鼠体内,小白鼠存活,则乙组的实验说明:小白鼠体内产生了抵抗肺炎双球菌的抗体,这种免疫是人工预防接种而使机体获得的抵抗感染能力,属于特异性免疫。

(4)将加热杀死的肺炎双球菌注入小白鼠的体内后,小白鼠产生抗体,因此肺炎双球菌相当于抗原。

(5)乙组小白鼠体内产生的抗体只针对肺炎双球菌,对其他的无效,因此将另外一种致死病菌注入经乙组处理的小白鼠体内,小白鼠不能存活。

(6)疫苗是将病原微生物及其代谢产物,经过人工减毒、灭活或利用转基因等方法制成的用于预防传染病的自动免疫制剂。乙组中加热杀死的肺炎双球菌相当于抗原,因此人类的计划免疫中,疫苗相当于抗原,接种新冠疫苗相当于上述实验中的将加热杀死的肺炎双球菌注入小白鼠的体内。

23.(1) 动物病毒 病原体

(2) 传染 无效

(3) 保护易感人群 易感人群 淋巴 特异性

(4) 任何药物都有一定的副作用或毒性 尽量少出门、不聚集等

【分析】传染病是指由病原体引起的,能在人与人之间、人与动物之间互相传染的一种疾病,有传染源、传播途径和易感人群这三个基本环节。因此,传染病的预防措施有:控制传染源、切断传播途径、保护易感人群。

【详解】(1)甲型H1N1流感病毒寄生在动物体内,属于动物病毒。从传染病的角度看,H1N1流感病毒属于病原体。

(2)传染病是由病原体引起的,能在生物体之间传播的一种疾病,具有传染性和流行性等特点。抗生素可以杀死或抑制某些致病细菌,而甲型H1N1流感是由病毒引起的,所以服用抗生素无效。

(3)传染病的预防措施有:控制传染源、切断传播途径、保护易感人群。接种甲型H1N1流感疫苗是为了保护健康的人,因此属于保护易感人群。对甲型H1N1流感缺乏免疫力的人群称为易感人群,是流感疫苗接种的对象。将疫苗注射到人体后,能刺激人体淋巴细胞产生抵抗该病的一种特殊的蛋白质,叫抗体。抗体只能消灭特定的病原体,对其它病原体无效,因此属于特异性免疫。

(4)任何药物都有一定的副作用或毒性。用药要针对不同的病情,适当选用,药物一般都有一定的毒副作用,过量服用,会危害人体健康。因此小明的奶奶每天服用一粒感冒药来预防甲型H1N1流感的做法是错误的。预防甲型H1N1流感,可采取尽量少出门,出门不聚集,戴口罩等措施。

24.(1) 酵母菌 细胞核 DNA 二氧化碳和酒精

(2)孢子、直立菌丝

(3) A、C E 寄生 A、B、D

(4)饭前便后要洗手,水果蔬菜要洗干净;不饮生水等

【分析】图A酵母菌,B霉菌,C细菌,D蘑菇,E病毒;①细胞核,②孢子,③直立菌丝,④拟核,⑤菌褶。

【详解】(1)真菌的基本结构有细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核,没有叶绿体,真菌中酵母菌是单细胞的,霉菌和大型真菌都是多细胞的。细菌是单细胞个体,其细胞由细胞壁、细胞膜、细胞质等部分构成,但没有成形的细胞核,只有DNA集中的核区。

图中生物A的名称是酵母菌,其中的结构①是细胞核,生物C细菌的结构④是DNA,无成形的细胞核。酿酒时要加入米曲,主要成分是酵母菌,在无氧的条件下,A酵母菌能分解葡萄糖产生酒精和二氧化碳。

(2)霉菌和蘑菇的结构由大量菌丝组成,菌丝有直立菌丝和营养菌丝组成,产生孢子繁殖后代。因此,在显微镜下观察生物B,会发现它是由大量丝状结构构成的,其中③是直立菌丝,它的顶端分支呈扫帚状,上面成串生长着②孢子,其颜色是青绿色。在生物D蘑菇的⑤菌褶内也能产生大量的②孢子这种结构。

(3)生物只有由一个细胞构成的生物是单细胞生物,由多个细胞组成的生物是多细胞生物,所以,图中属于单细胞生物的是A酵母菌和C细菌。病毒没有细胞结构,主要由内部的核酸和外部的蛋白质外壳组成,不能独立生存,只有寄生在活细胞里才能进行生命活动,所以图中没有细胞结构的是E病毒,其生活方式是寄生;A酵母菌、B霉菌、D蘑菇,属于真菌,细胞内有细胞核,属于真核生物。

(4)传染病流行的三个环节包括传染源、传播途径和易感人群,传染病的预防措施控制传染源,切断传播途径,保护易感人群。因此,1996年夏天,日本爆发了大肠杆菌0157所引发的传染病,造成多人死亡。据查这是由于日本人喜欢生吃蔬菜所致,当生食了一种不清洁的萝卜苗后,造成腹泻,甚至肾功能衰竭而死。在日常生活中为了预防这些传染病需要做到饭前便后要洗手,水果蔬菜要洗干净;不饮生水等

25.(1) 营养菌丝 直立菌丝 细胞核

(2)遗传物质内核

(3) 足 翅,一对特化为平衡杆

(4)抗原

(5)叶绿体

(6)异养

【分析】青霉属于多细胞真菌,由大量的菌丝构成,每个细胞结构为:细胞壁、细胞核、细胞质、细胞膜等,体内不含叶绿体,营养方式为异养,必须以现成的有机物为食,从中获得生命活动所需的物质和能量,都能产生大量的孢子,靠孢子来繁殖新个体。

【详解】(1)青霉的菌体是由许多细胞连接起来的菌丝构成的,分为营养菌丝和直立菌丝,直立菌丝上有许许多多青绿色的能够繁殖后代的孢子。细菌属于原核生物,青霉菌属于真核生物,青霉菌与细菌相比,具有真正的细胞核。

(2)病毒无细胞结构,病毒的结构简单,仅由蛋白质外壳和遗传物质内核组成。

(3)蚊子属于节肢动物中的昆虫,昆虫的主要特征是:身体分头、胸、腹三部分,胸部有三对足,有两对翅。蚊子的其中一对翅特化为平衡杆。

(4)当病原体(如细菌、病毒等异物)进入人体后会刺激淋巴细胞产生一种抵抗该病原体的特殊蛋白质叫做抗体,引起人体产生抗体的物质(如病原体等异物)叫做抗原;有人对青霉素过敏,在这里青霉素相当于一种抗原,青霉素进入人体后,刺激了人体内的免疫系统,引起人体产生了免疫反应,即过敏,所以注射青霉素前要进行皮试。

(5)青霉属于多细胞真菌,每个细胞结构为:细胞壁、细胞核、细胞质、细胞膜等,与植物细胞的结构相比,青霉菌中没有叶绿体。

(6)因为青霉菌属于真菌,细胞结构中不含有叶绿体,不能进行光合作用制造有机物,只能依靠现成的有机物来生活,所以青霉菌的生活方式是异养。

一、选择题

1.幽门螺杆菌是一种细菌,感染后会引发慢性胃炎。使用公筷能有效地预防幽门螺杆菌在人与人之间传播。下列有关幽门螺杆菌的说法正确的是( )

A.具有成形的细胞核

B.可被抗生素抑杀

C.进行出芽生殖

D.使用公筷可杀死细菌

2.下列传染病与甲流的病原体属同一类型的是( )

①扁桃体炎 ②天花 ③诺如病毒感染性腹泻 ④肺结核 ⑤蛔虫病 ⑥手癣 ⑦灰指甲

A.①④ B.②③ C.④⑤ D.⑥⑦

3.人若是经常进入含有钉螺的水域,最有可能会感染的疾病是( )

A.猪肉绦虫病 B.华枝睾吸虫病

C.血吸虫病 D.蛔虫病

4.某医院接收一位流感重症患者后,及时对该患者进行隔离治疗,同时对患者的衣物和饮食用具进行严格的消毒。这两项措施分别属于( )

A.切断传播途径、保护易感人群

B.保护易感人群、切断传播途径

C.控制传染源、切断传播途径

D.控制传染源、保护易感人群

5.用你所学的生物知识判断,下列说法正确的是( )

A.鸟类的肺和气囊都能进行气体交换

B.我国保护大熊猫的最主要措施是建立自然保护区

C.可以向体内注射消毒液预防新冠肺炎

D.人工胸外心脏挤压的频率为每分钟4——5次

6.国家、学校、社会都悉心关怀青少年的健康成长。下列健康知识错误的是( )

A.新冠疫情时期,各校线上教学之际不忘“打卡”室内健身操,旨在增强师生体质、提高免疫力,从预防传染病的角度来看此举属于保护易感人群

B.艾滋病主要通过不安全的性行为、血液和母婴等途径传播,我们应积极宣传预防艾滋病知识,关怀和尊重艾滋病患者

C.心肺复苏时,先做2次胸外心脏按压,再做30次人工呼吸,如此交替反复进行

D.当遇到有人突然晕倒或溺水等情况,先判断其有无呼吸和意识后,立即拨打120,求救急救中心,以挽救患者的生命

7.维持体温的相对稳定,是人体进行正常生命活动的基础,下列说法正确的是( )

A.测量体温只能在腋窝,其他部位不能判断是否发烧

B.人的体温就是通过直肠所测得的温度

C.人体被细菌、病毒感染时,体温会升高

D.发烧对人体百害无一利

8.20世纪80年代以前,蛔虫病是我国少年和儿童中常见的肠道寄生虫病。下列卫生习惯有利于预防蛔虫病的是( )

A.看到买回的生菜很干净就直接吃

B.不洗手就直接拿食物吃

C.看到村边小河里的水很清澈就直接喝

D.将水果用淡盐水浸泡片刻并反复冲洗后再吃

9.宫颈癌是危害女性健康的常见疾病,99%的宫颈癌是由HPV(人乳头状瘤病毒的简称)引起的。我国已在多省份试点推行适龄女性免费接种二价 HPV 疫苗项目。下列相关叙述不正确的是( )

A.HPV不能独立生活,必须寄生在其他生物的活细胞内

B.临床医学上,静脉注射青霉素可以高效治疗宫颈癌

C.接种的HPV 疫苗是属于减毒的或灭活的病毒

D.从类型来看,HPV属于动物病毒

10.小凡同学平时养成的以下良好卫生习惯中,可以预防蛔虫病的是( )

A.打喷嚏时用纸巾捂住口鼻 B.不乱用别人的牙刷

C.聚餐夹菜时使用公筷 D.饭前便后洗手

11.诺如病毒主要通过饮食传播,易引发急性胃肠炎。关于诺如病毒的叙述正确的是( )

A.该病毒属于细菌病毒

B.可用光学显微镜观察

C.由蛋白质和遗传物质组成

D.戴口罩可减少该病毒传播

12.微生物与人类生活关系非常密切,下列有关叙述正确的是( )

A.利用甲烷菌可将秸秆、粪便中的有机物分解合成甲烷,用于照明、取暖

B.利用不经处理的活病毒制成的疫苗,能提高机体对某些疾病的抵抗力

C.利用大肠杆菌生产胰岛素的原理:将胰岛素转入大肠杆菌体内,然后大规模培养

D.利用专门寄生在细菌细胞内的噬菌体,制成杀虫剂可防治棉铃虫、玉米螟

13.人可通过飞沫或直接接触感染新冠肺炎病毒而患上新冠肺炎。下列关于新冠肺炎防控工作的 说法错误的是( )

A.出门需戴口罩属于切断传播途径

B.病毒没有细胞结构,不能独立生活

C.从传染病的预防措施看,定期开展核酸检测属于控制传染源

D.接种新冠疫苗,让易感人群获得对新冠病毒的免疫能力,属于计划免疫

14.甲流是由流感病毒引起的呼吸道传染病,常发生在冬春季。奥司他韦是治疗甲流的特效药,下列有关叙述正确的是( )

A.患者服用奥司他韦治疗的措施属于切断传播途径

B.注射甲流疫苗让体内产生相应抗体属于非特异性免疫

C.能引起甲流的流感病毒属于病原体

D.对病人使用过的物品进行消毒的措施属于保护易感人群

15.注射卡介苗能预防结核病。注射的卡介苗和这种预防结核病的措施分别称为( )

A.抗体、保护易感人群

B.抗原、保护易感人群

C.抗体、控制传染源

D.抗原、切断传播途径

16.现在这段时间,天气反复无常,班上有很多同学都患上了流行性感冒,就学习的生物知识判断下列做法及说法正确的是( )

A.感冒是由感冒细菌引起的,通过自我复制繁殖

B.感冒后服用的药越昂贵,见效越快

C.某同学注射了感冒疫苗,也有可能会感冒

D.多使用抗生素,效果会更好

17.“幸福的首要条件在于健康”。下列关于健康、免疫及急救的说法,不正确的是( )

A.健康包含身体上、心理上及社会适应方面的良好状态

B.分析图Ⅰ可知第二次注射疫苗后,体内产生抗体的速度加快

C.第一次接种疫苗后,人体获得了抵抗病原体的持续免疫力

D.三种血管血流速度如图Ⅱ所示,若乙受伤,应在伤口的近心端用止血带按压止血

18.图中,I和II分别表示某种病毒两次侵染人体的先后时间顺序,曲线表示人体产生抗体的数量变化。下列有关叙述错误的是( )

A.该病毒第Ⅱ次侵入后,人体产生的相应抗体大量增多

B.病毒第Ⅰ次侵染被清除后,人体产生相应抗体的能力消失

C.产生的相应抗体只对该病毒起作用,属于特异性免疫

D.抗体是在特定抗原的刺激下由淋巴细胞产生的

二、非选择题

19.市面上的口罩种类繁多,不同类型的口罩适用范围各不相同,过滤效率是检测口罩防护能力的重要指标。研究人员利用自动滤料测试仪对不同类型口罩进行检测,实验结果如图所示。请分析回答:

(1)该实验的研究目的是 。

(2)该实验的变量是 ,图中的过滤效率是多次检测后所得数据的平均值,这样做的目的是 。

(3)根据实验结果分析,不同类型口罩的防护能力 (填“相同”或“不同”),防护能力最弱的是 口罩。

(4)使用过的口罩上附着有大量灰尘、细菌、病毒等污物,应妥善处理。对于新冠肺炎无症状感染者使用过的一次性医用口罩,正确的处理方法是 (填“高温蒸煮后重复使用”“扔进专用垃圾桶”或“扔进普通垃圾桶”)。

20.实验探究

研究人员为了探究不经冷储运输存放的乙肝疫苗是否能够预防乙肝,设计了A组和B组实验。选取大小、性别相同并且未感染过乙肝病毒的“人源化小白鼠”10只,平均分成两组,进行如下表处理后在相同条件下饲养。请分析回答下列问题。

组别 第一次注射等量 第二次注射等量

A 5℃冷储乙肝疫苗 乙肝病毒

B 20℃常温乙肝疫苗 乙肝病毒

C 5℃冷储乙肝疫苗 生理盐水

(1)每组选择多只小白鼠进行实验的目的是 。

(2)为探究免疫作用的特点,又增设C组,则C组与 组构成对照实验。选取小白鼠的要求是选取大小、性别 并且健康的小白鼠 只。

(3)经过一段期间后,对A、B、C三组小白鼠进行检查,发现A组小白鼠未患乙肝,B组小白鼠患乙肝,C组小白鼠未患乙肝。由此可以得出结论: 。

(4)从传染病的角度来说,乙肝病毒属于 ;从免疫的角度来说,乙肝疫苗属于 (填“抗体”或“抗原”)。

(5)乙肝疫苗预防乙肝的原理属于 免疫;人体的第三道防线主要是由 和 组成的。

21.人类对生命世界的认知是在科学探究和实践中不断地修正和深化的。在疫苗研发过程中有一个经典案例,1881年,著名的微生物学家巴斯德,为了探究注射脱毒炭疽杆菌能否增强绵羊预防炭疽的免疫能力,做了以下实验:

组别 对象 第一次处理 10天后第二次处理

方法 结果 方法 结果

甲组 每组若干只健康绵羊 注射脱毒炭疽杆菌 没有患炭疽 注射强毒炭疽杆菌 没有患炭疽

乙组 不注射脱毒炭疽杆菌 没有患炭疽 注射强毒炭疽杆菌 患炭疽全部死亡

(1)本实验的变量是 ,设置乙组实验的目的是起 作用。两组参与实验的绵羊,在生理状况、年龄、性别等方面均保持一致,这是为了控制 。

(2)本实验中的脱毒炭疽杆菌相当于计划免疫中的 ,它会刺激淋巴细胞产生抵抗炭疽杆菌的 ,从而起到防御作用。这种免疫类型属于 。

(3)在这个实验中,甲组的绵羊第一次处理10天后,进行注射强毒炭疽杆菌,体内会快速产生大量的 。

(4)本实验巴斯德得出的结论为: 。

22.为了研究免疫的发生,同学们做了以下实验。

步骤一:取6只小白鼠做实验,平均分成甲、乙两组。

步骤二:取活的肺炎双球菌注入甲组的小白鼠体内;取加热杀死的肺炎双球菌注入乙组的小白鼠体内,2周后再取活的肺炎双球菌注入乙组的小白鼠体内,如图所示。回答下列问题。

(1)在这个实验中, 是实验组, 是对照组(填甲组或者乙组)。

(2)在步骤一中,6只小白鼠的健康状况是否要一样? 。为什么? 。

(3)免疫是指人体对病原体等异物产生 的过程,乙组的实验说明:小白鼠体内产生了抵抗肺炎双球菌的 ,这种免疫类型属于 免疫。

(4)将加热杀死的肺炎双球菌注入小白鼠的体内,肺炎双球菌相当于 。

(5)将另外一种致死病菌注入经乙组处理的小白鼠体内,小白鼠是否能够存活? 。

(6)人类的计划免疫中,疫苗相当于抗原,接种新冠疫苗相当于上述实验中的 。

23.春末夏初是流行性感冒易发时期。甲型HIN1流感是由甲型HIN1流感病毒引起的急性呼吸道传染病,人群对甲型HIN1流感病毒普遍易感。甲型HIN1流感是可防可控的,目前甲型H1N1流感的疫苗已投入使用。

(1)甲型HIN1流感病毒,按照病毒的分类是属于 ,从传染病的角度是属于 。

(2)甲型H1N1流感是一种传染病,具有 性和流行性。从免疫学角度分析,感染甲型HIN1流感病毒服用抗生素治疗是 (选填“有效”或“无效”)的。

(3)预防甲型H1N1流感,提倡接种甲型H1N1流感疫苗。接种甲型HIN1流感疫苗属于预防传染病措施中的 。对甲型HIN1流感缺乏免疫力的人群称为 ,是流感疫苗接种的对象。疫苗可刺激人体内的 细胞产生抗体,该过程属于 免疫。

(4)我国现在对于甲型H1N1流感有较好的治疗方案,因此小明的奶奶每天服用一粒感冒药来预防甲型H1N1流感,但小明不认可奶奶的做法。从安全用药的角度考虑,这是因为 。根据甲型H1N1流感的传播途径,为小明奶奶提出一条预防甲型H1N1流感的具体措施是 。

24.下面是一些细菌、真菌和病毒的形态结构示意图,请据图回答问题:

(1)图中生物A的名称是 ,其中的结构①是 ,生物C的结构中④是 。人们利用A酿酒的原理是它在无氧条件下能把葡萄糖分解为 。

(2)在显微镜下观察生物B,会发现它是多细胞生物,其中②③分别是 。在生物D的菌褶内也能产生大量的②这种结构。

(3)图中属于单细胞生物的是 ;没有细胞结构的是 ,其生活方式是 ;属于真核生物的有 (填字母)。

(4)1996年夏天,日本爆发了大肠菌O157所引发的传染病,造成多人死亡。据查这是由于日本人喜欢生吃蔬菜所致,当生食了一种不清洁的萝卜苗后,造成腹泻,甚至肾功能衰竭而死。作为一名中学生,在日常生活中为了预防这些传染病,我们应该怎样做? 。

25.阅读材料,回答问题。

材料一:据统计,我国每年约有8万人直接或间接死于滥用抗生素;为改变抗生素的不合理使用,2004年7月国家正式实施凭处方购买抗生素的规定。

材料二:青霉素是一种著名的抗生素类药物。它是由真菌中的青霉菌产生的,可治疗多种细菌性疾病,如肺炎、脑膜炎、淋病等,但是青霉素不能治疗病毒性疾病。

(1)青霉菌的菌体由许多菌丝构成,菌丝分为 和 。青霉菌与细菌相比,具有真正的 。

(2)青霉素对病毒是无效的,病毒的结构简单,由蛋白质外壳和 组成。

(3)蚊子能传播多种疾病,如登革热、脑炎等。蚊子的结构身体分头、胸、腹,有三对 ,两对 。

(4)有的人在注射青霉素后会发生过敏反应(严重的会出现休克,甚至死亡),在这里青霉素相当于 ,它进入人体后,引起人体产生了免疫反应,所以注射青霉素前要进行皮试。

(5)青霉菌与植物细胞的结构相比,青霉菌中没有 。

(6)青霉菌的生活方式是 (填“自养”或“异养”)

参考答案:

1.B

【分析】细菌的特征: ①单细胞,细胞内无成形的细胞核;②生殖方式为分裂生殖;③细胞内没有叶绿体,大多为异养(少数为自养)。④细菌的种类是根据细菌的形态来进行分类的,分为杆菌、球菌、螺旋菌。

【详解】A.幽门螺杆菌等细菌虽有DNA集中的区域,却没有成形的细胞核,这样的生物称为原核生物,A错误。

B.抗生素是由真菌产生的可以杀死或抑制某些致病细菌的物质,幽门螺杆菌是一种细菌,可被抗生素抑杀,B正确。

C.幽门螺杆菌是细菌,细菌是单细胞生物,个体较小,靠分裂进行生殖的,也就是一个细菌分裂成两个细菌,长大以后又能进行分裂。在环境适宜的时候,不到半小时,细菌就能分裂一次,不能进行出芽生殖,C错误。

D.控制传染病的措施有三个:控制传染源、切断传播途径、保护易感人群。使用公筷属于切断传播途径,D错误。

故选B。

2.B

【分析】病原体是指引起传染病的细菌、病毒和寄生虫等;甲流是由甲流病毒引起的传染病。

【详解】①扁桃体炎是由于细菌及分泌物积存于扁桃体窝导致的,致病菌主要为链球菌或者葡萄球菌等细菌,①错误;②天花是由天花病毒引起的,②正确;③诺如病毒感染性腹泻是由诺如病毒引起的,③正确;④肺结核是由结核杆菌引起的,④错误;⑤蛔虫病是由寄生虫引起的,⑤错误;⑥手癣、⑦灰指甲都是由真菌感染引起的,⑥⑦错误。由此可见,ACD错误,B正确。

故选B。

3.C

【分析】血吸虫属于寄生在宿主静脉中的扁形动物,幼虫在中间宿主钉螺体内发育,成熟幼虫通过皮肤或口进入终宿主人体内。

【详解】在我国南方部分地区流行的血吸虫病是由日本血吸虫感染引起的,日本血吸虫属于扁形动物,钉螺是血吸虫幼虫的唯一中间寄主,当人接触含有血吸虫尾蚴的水时就可能感染血吸虫病。所以人若是进入含有钉螺的水域,很可能被感染血吸虫病。C符合题意,ABD不符合题意。

故选C。

4.C

【分析】传染病流行必须同时具备传染源、传播途径、易感人群三个基本环节;预防传染病的措施可分为控制传染源、切断传播途径和保护易感人群三个方面。

【详解】传染病是由病原体引起的,能在生物体之间传播的疾病。传染源是指能够散播病原体的人或动物;传播途径是指病原体离开传染源到达健康人所经过的途径;易感人群是指对某种传染病缺乏免疫力而容易感染该病的人群。预防传染病的措施可分为控制传染源、切断传播途径和保护易感人群三个方面。某医院接收一位流感重症患者后,及时对该患者进行隔离治疗,属于控制传染源;同时对患者的衣物和饮食用具进行严格的消毒属于切断传播途径。ABD不符合题意,C符合题意。

故选C。

5.B

【分析】1.鸟类的主要特征:体表覆羽;前肢变成翼;有喙无齿;用肺呼吸,气囊辅助呼吸。

2.保护生物多样性的主要措施有就地保护、迁地保护、建立濒危物种的种质库、加强法制和教育管理等。就地保护中最为有效的措施是建立自然保护区;迁地保护是把某些濒危物种迁出原地,移入动物园、植物园、水族馆和濒危动物繁育中心,进行特殊的保护和管理。

【详解】A.鸟类的呼吸器官是肺,在肺部进行气体交换,而气囊能暂时储存气体,辅助肺呼吸,但气囊不能进行气体交换,A错误。

B.保护生物多样性最为有效的措施是建立自然保护区,建立自然保护区是指把包含保护对象在内的一定面积的陆地或水体划分出来,进行保护和管理,属于就地保护。可见,我国保护大熊猫的最主要措施是建立自然保护区,B正确。

C.新冠肺炎是由新冠病毒引起的,新冠病毒寄生在细胞内,不可以使用向体内注射消毒液的办法了预防新冠肺炎,C错误。

D.胸外心脏按压是采用人工方法帮助心脏跳动,维持血液循环,最后使病人恢复心跳的一种急救技术,适用于触电、溺水、心脏病等引起的心跳骤停。胸外心脏挤压的频率成人及儿童均为100次/分,D错误。

故选B。

6.C

【分析】(1)传染病是由病原体引起的,能在人与人之间或人与动物之间传播的疾病。病原体指能引起传染病的细菌、真菌、病毒和寄生虫等。

传染病若能流行起来必须具备传染源、传播途径、易感人群三个环节,所以预防传染病的措施有控制传染源、切断传播途径、保护易感人群。

(2)艾滋病主要通过不安全的性行为、血液和母婴等途径传播。

(3)健康的生活方式是:吃营养配餐;坚持体育锻炼;按时作息;不吸烟、不喝酒;拒绝毒品;积极参加集体活动。

(4)出现意外、危机时,我们要拨打急救电话并采取一定的急救措施。

【详解】A.要求做室内课间操来增强身体素质,提高免疫力,是对健康的易感人群采取的措施,所以从预防传染病的角度来看,此举属于保护易感人群,A正确。

B.艾滋病主要通过不安全的性行为、血液和母婴等途径传播,同艾滋病患者交谈、握手拥抱、同吃同饮、共用厕所和浴室、共用教室、公共交通工具、娱乐设施等日常生活接触不会被感染艾滋病病毒;因此对艾滋病患者不要有惧怕心理,要不歧视、不孤立艾滋病患者;与他们和谐相处;给他们以精神和心理的支持以及力所能及的帮助,B正确。

C.如果人突然停止呼吸,但心跳存在时,我们一般应对其进行人工呼吸进行施救,先做30次心脏按压,再做2次人工呼吸,如此交替反复进行,C错误。

D.当人出现意外事故时,我们首先应拨打“120”急救电话,同时正确的实施一定的急救措施。当你遇到某人突然晕倒或溺水等情况时,应首先尽快拨打120急救电话,同时采取人工呼吸等科学有效的措施实施抢救,以挽救患者的生命,D正确。

故选C。

7.C

【分析】体温是指人体内部的温度。人体体表的温度是身体表面的温度,又称表层温度,受外界环境影响较大。人体内部的温度不容易测量,因此一般测量体表温度,测量部位主要直肠、口腔、腋窝。

【详解】A.人的体温是指人身体内部的温度,但人体内部的温度不容易测量,因此一般测量体表温度,测量部位主要口腔、腋窝和直肠,故A错误。

B.体温是指人体内部的温度,人体内部的温度不容易测量。因此一般测量体表温度,测量部位主要口腔、腋窝和直肠,其中直肠温度最接近人体内部的温度,故B错误。

C.人体感染细菌、病毒时,这些病原体入侵人体后会激发免疫系统的反应,使机体产生炎症反应和体温升高等症状,故C正确。

D.发烧时体温升高,有些病原体活性和繁殖就会变得不那么活跃。而人体的免疫系统反应性则显著增强,包括白细胞计数增加,吞噬细胞和嗜中性粒细胞的杀菌活性增强等。所以发烧是人体进化获得的一种对抗病原微生物感染入侵的有益的保护性机制,可见偶尔的发烧对身体还是有好处的,故D错误。

故选C。

8.D

【分析】蛔虫病是一种常见的传染病,是由感染性蛔虫卵引起的,要注意饮食卫生,预防感染。

【详解】ABC.蛔虫病是一种消化道传染病,不喝不清洁的生水能切断传播途径,能预防感染;蔬菜、水果要洗干净,能去掉蛔虫卵,预防感染;饭前便后要洗手,能预防感染。因此,看到买回的生菜很干净就直接吃、不洗手就直接拿食物吃、 看到村边小河里的水很清澈就直接喝, 都可能引起蛔虫病,不利于预防蛔虫病,ABC不符合题意。

D.将水果用淡盐水浸泡片刻并反复冲洗,能清洗掉虫卵,然后再吃,有利于预防蛔虫病,D符合题意。

故选D。

9.B

【分析】病毒结构简单,没有细胞结构,主要由蛋白质外壳和内部的遗传物质组成。病毒只营寄生生活,病毒如果离开了活细胞,通常会变成结晶体。

【详解】A. HPV属于病毒,不能独立生活,必须寄生在其他生物的活细胞内才能存活,A正确。

B.99%的宫颈癌是由HPV (人乳头状瘤病毒的简称)引起的;青霉素可用于治疗某些细菌引起的疾病而不能治疗因病毒引起的疾病,B错误。

C.接种用的疫苗是由减毒的、低毒的、灭活的病毒制成的,从免疫角度分析,疫苗属于抗原;因此, 接种的HPV 疫苗是属于减毒的或灭活的病毒,C正确。

D.根据寄主细胞的不同,病毒分为三类:侵染植物细胞的病毒叫做植物病毒,如烟草花叶病毒;侵染动物和人体细胞的病毒叫做动物病毒,如流感病毒;侵染细菌的病毒叫细菌病毒(也叫噬菌体)。HPV寄生在人体内,属于动物病毒,D正确。

故选B。

10.D

【分析】蛔虫病是一种由蛔虫引起的消化道寄生虫病。患蛔虫病的人常常厌食,进而导致营养不良和贫血,严重时腹泻。为预防蛔虫病,要注意饮食卫生,做到饭前便后洗手;不生食未洗净的蔬菜、瓜果,不喝生水;做好粪便无害化处理等。

【详解】A.打喷嚏时用纸巾捂住口鼻这个习惯主要是为了防止病毒或细菌通过飞沫传播,如流感或感冒。但它与预防蛔虫病关系不大,因为蛔虫不是通过空气传播的,A错误。

B.不乱用别人的牙刷是一个很好的个人卫生习惯,可以防止许多口腔疾病,但不能预防蛔虫病,B错误。

C.聚餐夹菜时使用公筷是一个很好的公共卫生习惯,可以预防食物中细菌或真菌的传播,如幽门螺杆菌等。但在预防蛔虫病方面效果并不理想,C错误。

D.饭前便后洗手是一个非常重要的卫生习惯,可以有效地预防蛔虫病。因为在日常生活中,我们的手很容易接触到被蛔虫卵污染的物品或环境,如土壤、玩具等。饭前便后洗手可以确保我们在进食前不会将蛔虫卵吃进肚子里,D正确。

故选D。

11.C

【分析】病毒没有细胞结构,主要由内部的核酸和外部的蛋白质外壳组成,不能独立生存,只有寄生在其他生物的活细胞里才能进行生命活动。

【详解】A.诺如病毒能够寄生在人体细胞内,因此属于动物病毒,A错误。

B.病毒非常微小,要用纳米来表示,因此用放大镜、光学显微镜不能观察到诺如病毒,必须用电子显微镜才能观察到,B错误。

C.诺如病毒是一种体积非常微小,结构极其简单的生命形式,没有细胞结构,主要由内部的遗传物质和蛋白质外壳组成,C正确。

D.诺如病毒主要通过饮食传播,戴口罩主要预防空气传播的病毒,不可减少诺如病毒的传播,D错误。

故选C。

12.A

【分析】基因控制性状,把一种生物的某个基因,用生物技术的方法转入到另一种生物的基因组中,培育出的转基因生物,就有可能表现出转入基因所控制的性状,这项技术叫做转基因技术。噬菌体是细菌病毒,病毒没有细胞结构,主要由内部的遗传物质和外部的蛋白质外壳组成,不能独立生存,只有寄生在活细胞里才能进行生命活动。

【详解】A.沼气池中的甲烷菌在无氧条件下,可将秸秆、粪便中的有机物分解产生的氢和二氧化碳合成甲烷,甲烷是一种清洁能源,用于照明、取暖等,A正确。

B.疫苗通常是用失活的或减毒的病原体制成的生物制品,注射疫苗能提高机体对某些疾病的抵抗力,B错误。

C.科学家把控制合成胰岛素的基因转入大肠杆菌体内,然后大规模培养,能使之生产胰岛素,C错误。

D.利用专门寄生在细菌细胞内的噬菌体,制成杀菌剂可治疗某些由细菌感染引起的疾病,噬菌体不能在动物体内生存,不能杀死棉铃虫、玉米螟,D错误。

故选A。

13.D

【分析】病毒没有细胞结构,主要由内部的遗传物质和外部的蛋白质外壳组成,不能独立生存,只有寄生在活细胞里才能进行生命活动,一旦离开就会变成结晶体,失去生命活动。病毒从其它生物的活细胞中获得营养物质,利用自己的遗传物质进行复制,繁殖新病毒。

【详解】A.传播途径:病原体离开传染源到达健康人所经过的途径。出门需戴口罩属于切断传播途径,A正确。

B.病毒没有细胞结构,主要由内部的遗传物质和外部的蛋白质外壳组成,不能独立生存,只有寄生在活细胞里才能进行生命活动,B正确。

C.传染源:能够散播病原体的人或动物。从传染病的预防措施看,定期开展核酸检测属于控制传染源,C正确。

D.计划免疫是指根据某些传染病的发生规律,将各种安全有效的疫苗,按照科学免疫的程序,有计划地给儿童接种,以达到预防、控制和消灭相应传染病的目的。新冠疫苗并不是计划免疫,D错误。

故选D。

14.C

【分析】预防传染病的措施包括控制传染源、切断传播途径和保护易感人群。

【详解】A.患者服用奥司他韦治疗的措施属于控制传染源,A错误。

B.注射甲流疫苗让体内产生相应抗体属于特异性免疫,B错误。

C.病原体是指引起传染病的病毒、细菌、真菌、寄生虫等。能引起甲流的流感病毒属于病原体,C正确。

D.对病人使用过的物品进行消毒的措施属于切断传播途径,D错误。

故选C。

15.B

【分析】抗原是指抗原物质进入人体后,刺激淋巴细胞产生一种抵抗该抗原物质的特殊蛋白质即抗体,引起淋巴细胞产生抗体的抗原物质就是抗原。预防传染病的一般措施有控制传染源、切断传播途径、保护易感人群。

【详解】抗原是指抗原物质进入人体后,刺激淋巴细胞产生一种抵抗该抗原物质的特殊蛋白质即抗体,引起淋巴细胞产生抗体的抗原物质就是抗原。抗原包括进入人体的微生物等病原体、异物、异体器官等。卡介苗对于接种的人来说是引起它产生抗体的物质,是抗原。预防传染病的一般措施有控制传染源、切断传播途径、保护易感人群,人接种卡介苗,其产生的抗体,能抵抗肺结核杆菌,保护人体不被结核杆菌侵袭,维持人的身体健康,在预防传染病的措施上属于保护易感人群。B正确,ACD错误。

故选B。

16.C

【分析】安全用药指根据病情需要,要正确选择药物的品种、剂量和服用时间等。

【详解】A.感冒是由病毒引起的,病毒通过自我复制繁殖,A错误。

B.感冒后服用的药,要有针对性,对症下药如抗病毒药物,不是药越昂贵,见效越快,B错误。

C.流感疫苗入人体后刺激淋巴细胞产生抵抗流感病毒的抗体,是特异性免疫,只对特点的流感病毒有效,而流感病毒有60多种,因此注射了感冒疫苗,也有可能会感冒,C正确。

D.滥用抗生素会导致毒副作用,D错误。

故选C。

17.D

【分析】根据题文和图片可知,本题考查健康、免疫及急救的相关知识点内容。在图Ⅰ中,横坐标表示注射疫苗甲的时间,纵坐标表示抗体浓度,曲线表示随着时间的变化,抗体浓度趋势变化。在图Ⅱ中,横坐标表示血管种类,纵坐标表示血流素,其中甲表示动脉,乙表示静脉,丙表示毛细血管。

【详解】A.按照世界卫生组织对健康的定义,健康是指一种身体上、心理上和社会适应方面的良好状态,而不仅仅是没有疾病或者不虚弱,A不符合题意。

B.在图Ⅰ中,疫苗甲是抗原甲,当第一次遭遇病原体甲入侵时,此时免疫系统产生大量抗体以清除体内抗原甲,直到抗原甲被清除之后,抗体浓度开始下降并维持适当的水平。而当抗原甲第二次侵入体内后,由于体内已拥有一部分抗体能够识别该抗原,免疫系统将快速响应并分泌大量抗体以快速清除体内抗原,因此第二次注射疫苗甲后,体内产生抗体的速度更快,产生抗体的量更多,B不符合题意。

C.从图中可以看出,第一次注射疫苗后人体获得了持续的免疫力,C不符合题意。

D.在图Ⅱ中,甲的血流速度最快,表示动脉;乙的血流速度处于中间,表示静脉;丙的血流速度最慢,表示毛细血管。其中对于小静脉,可以使用创可贴;对于大静脉,要紧急拨打120呼救,并在同时用手压住或用绷带,止血带等物品压住止血。由于静脉血是从身体各处流向心脏的,因此需要远心端止血,D符合题意。

故选D。

18.B

【分析】(1)抗体是指抗原物质侵入人体后,刺激淋巴细胞产生的一种抵抗该抗原物质的特殊蛋白质,抗体与相应抗原特异性结合从而使抗原失活,抗原被消灭后,抗体还存留在人体内,不同的抗体在人体内存留的时间长短不同。

(2)抗原进入人体后,要经过处理、呈递、识别、淋巴细胞的增殖分化后才能产生抗体。因此,注射疫苗后要经过一段时间才有免疫力。再次接受抗原刺激时,记忆B细胞直接接受刺激并迅速分化产生大量效应B细胞,因此,再次免疫比首次免疫时所花时间大大缩短,抗体的产生较第一次快、量多且持续时间长。

【详解】AB.首次感染时,病毒侵入人体,刺激人体的淋巴细胞产生抗体;随着病毒的增殖,抗体也慢慢增加,呈上升趋势,其后抗体开始与相应抗原结合从而使抗原被吞噬细胞吞噬消灭,抗体慢慢减少。当第二次,同样的病毒侵入人体后,病毒刚开始繁殖,抗体的数量便会急剧膨胀,比病毒要多得多,然后病毒开始减少,抗体也随之减少。因此病毒第二次侵入后,人体内产生的抗体大量增多,A正确,B错误。

C.该病毒侵入人体后,刺激了淋巴细胞,使产生相应的抗体只对该病毒起作用,属于特异性免疫,C正确。

D.抗体是指抗原物质侵入人体后,刺激淋巴细胞产生的一种抵抗该抗原物质的特殊蛋白质,D正确。

故选B。

19.(1)检测不同类型口罩的过滤效率

(2) 不同类型口罩 避免偶然性,减少实验误差

(3) 不同 棉布口罩

(4)扔进专用垃圾桶

【分析】在研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同以外,其它条件都相同的实验,叫对照实验。设计探究实验的基本原则:对照原则(对照实验——除探究的条件不同外,其他条件都相同的实验,一般有实验组和对照组之分)、单一变量原则(科学探究要求一组对照实验只有一个实验变量)、重复性原则(设计的实验要可重复实验)。

【详解】(1)根据题干:口罩种类繁多,不同类型的口罩适用范围各不相同,过滤效率是检测口罩防护能力的重要指标,研究人员利用自动滤料测试仪对不同类型口罩进行检测。因此,该实验探究的问题是:检测不同类型口罩的过滤效率。

(2)目前市面上的繁多,主要分为:一次性医用口罩、N95口罩、棉布口罩、KN90口罩、防PM2.5口罩等,该实验的变量是口罩类型,除口罩类型不同以外,其它的实验条相同。一次实验存在一定的偶然性和误差,计算多次实验的平均值,可以减少实验误差,确保实验严密准确;所以,为了减少实验误差,图中数据应是多次检测后所得数据的平均值。

(3)目前市面上口罩种类繁多,主要分为:一次性医用口罩、N95口罩、棉布口罩、KN90口罩、防尘口罩、活性炭口罩、纸口罩等。结合题干中的柱形图,判断该实验的变量是口罩种类。根据题干中柱形图的实验结果分析,不同类型口罩防护能力不同,其中N95口罩防护能力最强,过滤效率达到96.52%,棉布口罩防护能力最差,过滤效率只有23.2%。

(4)丢弃的口罩可能携带大量微生物,如病毒、口腔细菌等,可能存在感染风险,不可随意丢弃。对于健康人使用过的口罩,正确的处理方法是扔进专用垃圾桶。

20.(1)避免偶然性,提高实验结论的可靠性

(2) A 相同 5

(3)不经冷储运输存放的乙肝疫苗不能预防乙肝

(4) 病原体 抗原

(5) 特异性 免疫器官 免疫细胞

【分析】(1)引起淋巴细胞产生抗体的物质就是抗原。抗原包括进入人体的微生物等病原体、异物、异体器官等。

(2)抗体是指抗原物质侵入人体后,刺激淋巴细胞产生的一种抵抗该抗原物质的特殊蛋白质,可与相应抗原发生特异性结合的免疫球蛋白。

(3)非特异性免疫是人人生来就有的对大多数病原体有防御功能的免疫;特异性免疫是后天获得的,只针对某一特定的病原体或异物起作用的免疫,又叫获得性免疫。

(4)对照实验:在探究某种条件对研究对象的影响时,对研究对象进行的除了该条件不同以外,其他条件都相同的实验。根据变量设置一组对照实验,使实验结果具有说服力。一般来说,对实验变量进行处理的,就是实验组。没有处理的就是对照组。

【详解】(1)因为数量少存在一定的偶然性,每组选择多只小白鼠进行实验的目的是可以避免偶然性,使实验结论更准确。

(2)C组与A组相比,第一次都注射等量5℃冷储乙肝疫苗,第二次A组注射乙肝病毒、C组注射等量生理盐水,符合单一变量原则,因此C组与A组构成对照实验。进行对照实验时,为了使实验结果具有说服力,除单一变量以外,其他条件都应控制在相同且适宜状态。因此选取小白鼠的要求是选取大小、性别相同并且健康的小白鼠5只。

(3)经过一段期间后,A、C组小白鼠未患乙肝,B组小白鼠患乙肝,说明常温下,乙肝疫苗会失效不能使小白鼠产生抗体。由此可以得出结论:不经冷储运输存放的乙肝疫苗不能预防乙肝。

(4)病原体就是能引起疾病的微生物和寄生虫的统称,从传染病的角度来说,乙肝病毒属于病原体;疫苗是将病原微生物及其代谢产物,经过人工减毒、灭活或利用基因工程等方法制成的用于预防传染病的生物制剂。疫苗失去了致病性,但保留了病原菌的抗原性,人体注射疫苗后,免疫系统便会产生相应的抗体,使人体获得相应的免疫力。因此从免疫的角度来说,乙肝疫苗属于抗原。

(5)特异性免疫是后天获得的,只针对某一特定的病原体或异物起作用的免疫,又叫获得性免疫。乙肝疫苗预防乙肝的原理属于特异性免疫。第三道防线主要由免疫器官(扁桃体、淋巴结、胸腺、骨髓、脾等)和免疫细胞(淋巴细胞、单核/巨噬细胞、粒细胞、肥大细胞)借助血液循环和淋巴循环而组成的。

21.(1) 是否注射脱毒炭疽杆菌 对照 单一变量

(2) 疫苗 抗体 特异性免疫

(3)抗体

(4)注射脱毒炭疽杆菌能增强绵羊预防炭疽的免疫能力

【分析】对照实验是在研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同外,其他条件都相同的实验,这个不同的条件,就是唯一变量。一般的对实验变量进行处理的,就是实验组,没有对实验变量进行处理的就是对照组。为确保实验组、对照组实验结果的合理性,对影响实验的其他相关因素应设置均处于相同且理想状态,这样做的目的是控制单一变量,便于排除其它因素对实验结果的影响和干扰。

【详解】(1)本实验是为了探究“注射脱毒炭疽杆菌能否增强绵羊预防炭疽的免疫能力”。甲组和乙组除了“脱毒炭疽杆菌”这个条件不同外,其他条件相同且适宜。而这个唯一的不同条件,就是该对照实验的变量,故本实验的变量是炭疽杆菌。对照实验中要设置实验组和对照组,实验组是施加实验变量处理的被试组,对照组是不施加实验变量处理的对象组。本实验中,设置乙组实验的目的是起对照作用。一组对照实验中只能有一个变量,其它条件应相同。所以,两组参与实验的绵羊,在生理状况、年龄、性别等方面均保持一致,这是为了控制单一变量。

(2)疫苗通常是用失活的或减毒的病原体制成的生物制品。抗原是能引起淋巴细胞产生抗体的物质。人体接种疫苗后,会刺激淋巴细胞产生相应的抗体,故从人体免疫角度分析,注射的疫苗属于抗原。所以,本实验中的脱毒炭疽杆菌相当于计划免疫中的疫苗,它会刺激淋巴细胞产生抵抗炭疽杆菌的抗体,这种免疫类型属于特异性免疫。

(3)在这个实验中,甲组的绵羊第一次处理10天后,进行注射强毒炭疽杆菌,体内会快速产生大量抵抗炭疽杆菌的抗体。

(4)根据实验结果“甲组没有患炭疽,而乙组患炭疽全部死亡”,可得出的实验结论是:注射脱毒炭疽杆菌能增强绵羊预防炭疽的免疫能力。

22.(1) 乙组 甲组

(2) 是 为了保证实验的可靠性,在实验中只能有一个变量,其他条件都应该相同(控制单一变量)

(3) 抵抗力 抗体 特异性

(4)抗原

(5)不能

(6)将加热杀死的肺炎双球菌注入小白鼠的体内

【分析】(1)对照实验是指在研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同之外,其他条件都相同的实验。

(2)特异性免疫(后天性免疫)是指人体经后天感染或人工预防接种而使机体获得的抵抗感染能力,这种免疫只针对一种病原体。

(3)抗原是指能引起抗体生成的物质,是任何可诱发免疫反应的物质;抗体是指机体由于抗原的刺激而产生的具有保护作用的蛋白质。

(4)疫苗是指用各类病原微生物制作的用于预防接种的生物制品。

【详解】(1)通常把接受实验变量处理的对象组叫实验组,把不接受实验变量处理的对象组叫对照组,本实验的变量是肺炎双球菌,因此在这个实验中,乙组是实验组,甲组是对照组。

(2)要探究一种因素对实验对象的影响,就要以该因素为变量设置对照实验,为了确保实验结果只是由实验变量的不同引起的,就应当使这两种环境中除实验变量不同外,其它条件都相同。因此在步骤一中,6只小白鼠的健康状况要一样,这是为了保证实验的可靠性,在实验中只能有一个变量,其他条件都应该相同,即控制单一变量。

(3)免疫是人体的一种生理功能,人体依靠这种功能识别“自己”和“非己”成分,从而破坏和排斥进入人体的抗原物质(如病菌等),及人体本身所产生的损伤细胞和肿瘤细胞等,以维持人体的健康,因此免疫是指人体对病原体等异物产生抵抗力的过程。根据题文和题图可知,将加热杀死的肺炎双球菌注入乙组的小白鼠体内,小白鼠经2周产生抗体,2周后再取活的肺炎双球菌注入乙组的小白鼠体内,小白鼠存活,则乙组的实验说明:小白鼠体内产生了抵抗肺炎双球菌的抗体,这种免疫是人工预防接种而使机体获得的抵抗感染能力,属于特异性免疫。

(4)将加热杀死的肺炎双球菌注入小白鼠的体内后,小白鼠产生抗体,因此肺炎双球菌相当于抗原。

(5)乙组小白鼠体内产生的抗体只针对肺炎双球菌,对其他的无效,因此将另外一种致死病菌注入经乙组处理的小白鼠体内,小白鼠不能存活。

(6)疫苗是将病原微生物及其代谢产物,经过人工减毒、灭活或利用转基因等方法制成的用于预防传染病的自动免疫制剂。乙组中加热杀死的肺炎双球菌相当于抗原,因此人类的计划免疫中,疫苗相当于抗原,接种新冠疫苗相当于上述实验中的将加热杀死的肺炎双球菌注入小白鼠的体内。

23.(1) 动物病毒 病原体

(2) 传染 无效

(3) 保护易感人群 易感人群 淋巴 特异性

(4) 任何药物都有一定的副作用或毒性 尽量少出门、不聚集等

【分析】传染病是指由病原体引起的,能在人与人之间、人与动物之间互相传染的一种疾病,有传染源、传播途径和易感人群这三个基本环节。因此,传染病的预防措施有:控制传染源、切断传播途径、保护易感人群。

【详解】(1)甲型H1N1流感病毒寄生在动物体内,属于动物病毒。从传染病的角度看,H1N1流感病毒属于病原体。

(2)传染病是由病原体引起的,能在生物体之间传播的一种疾病,具有传染性和流行性等特点。抗生素可以杀死或抑制某些致病细菌,而甲型H1N1流感是由病毒引起的,所以服用抗生素无效。

(3)传染病的预防措施有:控制传染源、切断传播途径、保护易感人群。接种甲型H1N1流感疫苗是为了保护健康的人,因此属于保护易感人群。对甲型H1N1流感缺乏免疫力的人群称为易感人群,是流感疫苗接种的对象。将疫苗注射到人体后,能刺激人体淋巴细胞产生抵抗该病的一种特殊的蛋白质,叫抗体。抗体只能消灭特定的病原体,对其它病原体无效,因此属于特异性免疫。

(4)任何药物都有一定的副作用或毒性。用药要针对不同的病情,适当选用,药物一般都有一定的毒副作用,过量服用,会危害人体健康。因此小明的奶奶每天服用一粒感冒药来预防甲型H1N1流感的做法是错误的。预防甲型H1N1流感,可采取尽量少出门,出门不聚集,戴口罩等措施。

24.(1) 酵母菌 细胞核 DNA 二氧化碳和酒精

(2)孢子、直立菌丝

(3) A、C E 寄生 A、B、D

(4)饭前便后要洗手,水果蔬菜要洗干净;不饮生水等

【分析】图A酵母菌,B霉菌,C细菌,D蘑菇,E病毒;①细胞核,②孢子,③直立菌丝,④拟核,⑤菌褶。

【详解】(1)真菌的基本结构有细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核,没有叶绿体,真菌中酵母菌是单细胞的,霉菌和大型真菌都是多细胞的。细菌是单细胞个体,其细胞由细胞壁、细胞膜、细胞质等部分构成,但没有成形的细胞核,只有DNA集中的核区。

图中生物A的名称是酵母菌,其中的结构①是细胞核,生物C细菌的结构④是DNA,无成形的细胞核。酿酒时要加入米曲,主要成分是酵母菌,在无氧的条件下,A酵母菌能分解葡萄糖产生酒精和二氧化碳。

(2)霉菌和蘑菇的结构由大量菌丝组成,菌丝有直立菌丝和营养菌丝组成,产生孢子繁殖后代。因此,在显微镜下观察生物B,会发现它是由大量丝状结构构成的,其中③是直立菌丝,它的顶端分支呈扫帚状,上面成串生长着②孢子,其颜色是青绿色。在生物D蘑菇的⑤菌褶内也能产生大量的②孢子这种结构。

(3)生物只有由一个细胞构成的生物是单细胞生物,由多个细胞组成的生物是多细胞生物,所以,图中属于单细胞生物的是A酵母菌和C细菌。病毒没有细胞结构,主要由内部的核酸和外部的蛋白质外壳组成,不能独立生存,只有寄生在活细胞里才能进行生命活动,所以图中没有细胞结构的是E病毒,其生活方式是寄生;A酵母菌、B霉菌、D蘑菇,属于真菌,细胞内有细胞核,属于真核生物。

(4)传染病流行的三个环节包括传染源、传播途径和易感人群,传染病的预防措施控制传染源,切断传播途径,保护易感人群。因此,1996年夏天,日本爆发了大肠杆菌0157所引发的传染病,造成多人死亡。据查这是由于日本人喜欢生吃蔬菜所致,当生食了一种不清洁的萝卜苗后,造成腹泻,甚至肾功能衰竭而死。在日常生活中为了预防这些传染病需要做到饭前便后要洗手,水果蔬菜要洗干净;不饮生水等

25.(1) 营养菌丝 直立菌丝 细胞核

(2)遗传物质内核

(3) 足 翅,一对特化为平衡杆

(4)抗原

(5)叶绿体

(6)异养

【分析】青霉属于多细胞真菌,由大量的菌丝构成,每个细胞结构为:细胞壁、细胞核、细胞质、细胞膜等,体内不含叶绿体,营养方式为异养,必须以现成的有机物为食,从中获得生命活动所需的物质和能量,都能产生大量的孢子,靠孢子来繁殖新个体。

【详解】(1)青霉的菌体是由许多细胞连接起来的菌丝构成的,分为营养菌丝和直立菌丝,直立菌丝上有许许多多青绿色的能够繁殖后代的孢子。细菌属于原核生物,青霉菌属于真核生物,青霉菌与细菌相比,具有真正的细胞核。

(2)病毒无细胞结构,病毒的结构简单,仅由蛋白质外壳和遗传物质内核组成。

(3)蚊子属于节肢动物中的昆虫,昆虫的主要特征是:身体分头、胸、腹三部分,胸部有三对足,有两对翅。蚊子的其中一对翅特化为平衡杆。

(4)当病原体(如细菌、病毒等异物)进入人体后会刺激淋巴细胞产生一种抵抗该病原体的特殊蛋白质叫做抗体,引起人体产生抗体的物质(如病原体等异物)叫做抗原;有人对青霉素过敏,在这里青霉素相当于一种抗原,青霉素进入人体后,刺激了人体内的免疫系统,引起人体产生了免疫反应,即过敏,所以注射青霉素前要进行皮试。

(5)青霉属于多细胞真菌,每个细胞结构为:细胞壁、细胞核、细胞质、细胞膜等,与植物细胞的结构相比,青霉菌中没有叶绿体。

(6)因为青霉菌属于真菌,细胞结构中不含有叶绿体,不能进行光合作用制造有机物,只能依靠现成的有机物来生活,所以青霉菌的生活方式是异养。

同课章节目录