2024年中考生物专题复习:动物的运动与行为(含解析)

文档属性

| 名称 | 2024年中考生物专题复习:动物的运动与行为(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 697.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-02-25 16:22:49 | ||

图片预览

文档简介

2024年中考生物专题复习:动物的运动与行为

一、选择题

1.生物体的结构和功能总是相适应的,以下动物的结构与其运动方式不相符的是( )

A.斑马的四肢——奔跑 B.蜻蜓的翅膀——跳跃

C.大雁的双翼——飞翔 D.蝌蚪的尾巴——游泳

2.运动是动物区别于其他生物的重要特征。下列关于运动的说法错误的是( )

A.骨骼肌包括肌腱和肌腹两部分

B.骨在运动中起杠杆的作用

C.运动系统是由关节和肌肉组成的

D.关节在运动中起支点的作用

3.下列关于动物的运动和行为的说法错误的是( )

A.运动之前做一做热身活动,可以预防关节脱臼和肌肉拉伤

B.哺乳动物的运动系统包括骨和骨骼肌

C.动物越高等,学习能力越强,学习中“尝试与错误”的次数越少

D.从获得途径上看,“鹦鹉学舌”是学习行为

4.小梦同学由于意外导致小腿发生骨折,经过一段时间的休养,最终康复。对他的骨愈合起重要作用的是( )

A.骨松质中的骨髓 B.骨髓腔中的红骨髓

C.骨髓腔中的黄骨髓 D.骨膜内的成骨细胞

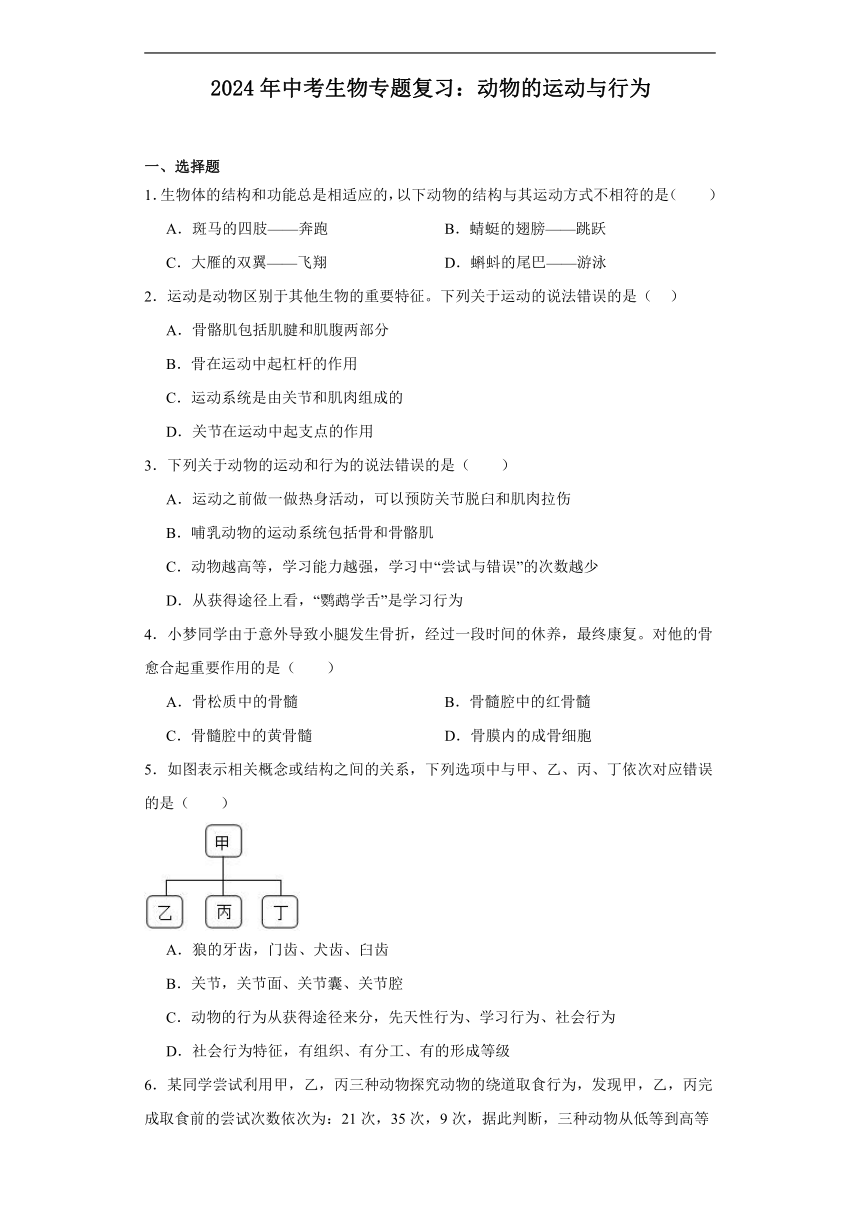

5.如图表示相关概念或结构之间的关系,下列选项中与甲、乙、丙、丁依次对应错误的是( )

A.狼的牙齿,门齿、犬齿、臼齿

B.关节,关节面、关节囊、关节腔

C.动物的行为从获得途径来分,先天性行为、学习行为、社会行为

D.社会行为特征,有组织、有分工、有的形成等级

6.某同学尝试利用甲,乙,丙三种动物探究动物的绕道取食行为,发现甲,乙,丙完成取食前的尝试次数依次为:21次,35次,9次,据此判断,三种动物从低等到高等的排列顺序可能是( )

A.甲、乙、丙 B.甲、丙、乙 C.乙、甲、丙 D.丙、甲、乙

7.2023年9月23日至10月8日,在我国浙江杭州举行了亚运会,这是亚洲规模最大的综合性运动会,这也是中国队在亚运史上的首枚马拉松金牌。在跑步的过程中,大腿肌肉的活动情况是( )

A.都持续收缩

B.都持续舒张

C.先同时收缩,再同时舒张

D.一组收缩,另一组舒张,交替进行

8.下列关于动物行为的叙述中,正确的是( )

A.大雁南飞,老马识途都属于先天性行为

B.学习行为与遗传物质无关

C.在学习条件相同的情况下,同种生物的学习能力是有差异的

D.一般来说,动物越高等,“尝试与错误”的次数越多

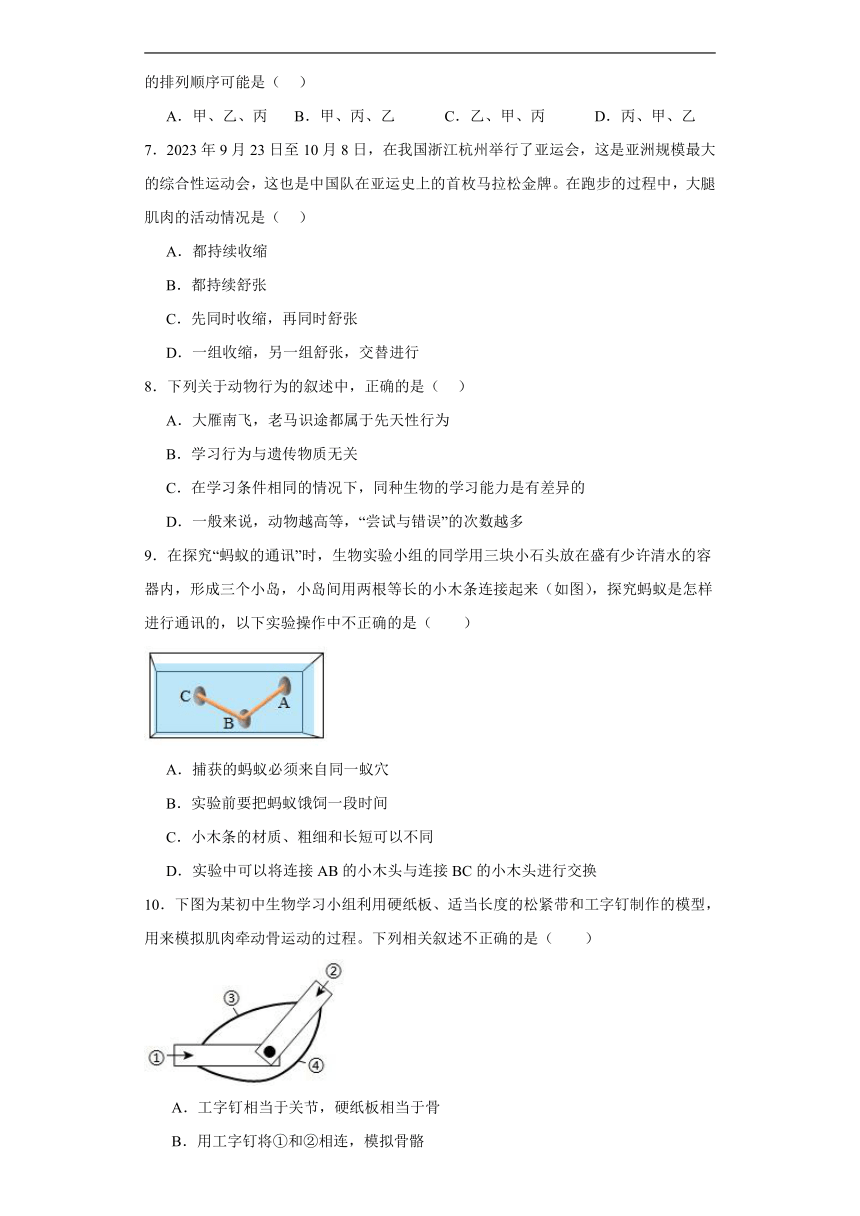

9.在探究“蚂蚁的通讯”时,生物实验小组的同学用三块小石头放在盛有少许清水的容器内,形成三个小岛,小岛间用两根等长的小木条连接起来(如图),探究蚂蚁是怎样进行通讯的,以下实验操作中不正确的是( )

A.捕获的蚂蚁必须来自同一蚁穴

B.实验前要把蚂蚁饿饲一段时间

C.小木条的材质、粗细和长短可以不同

D.实验中可以将连接AB的小木头与连接BC的小木头进行交换

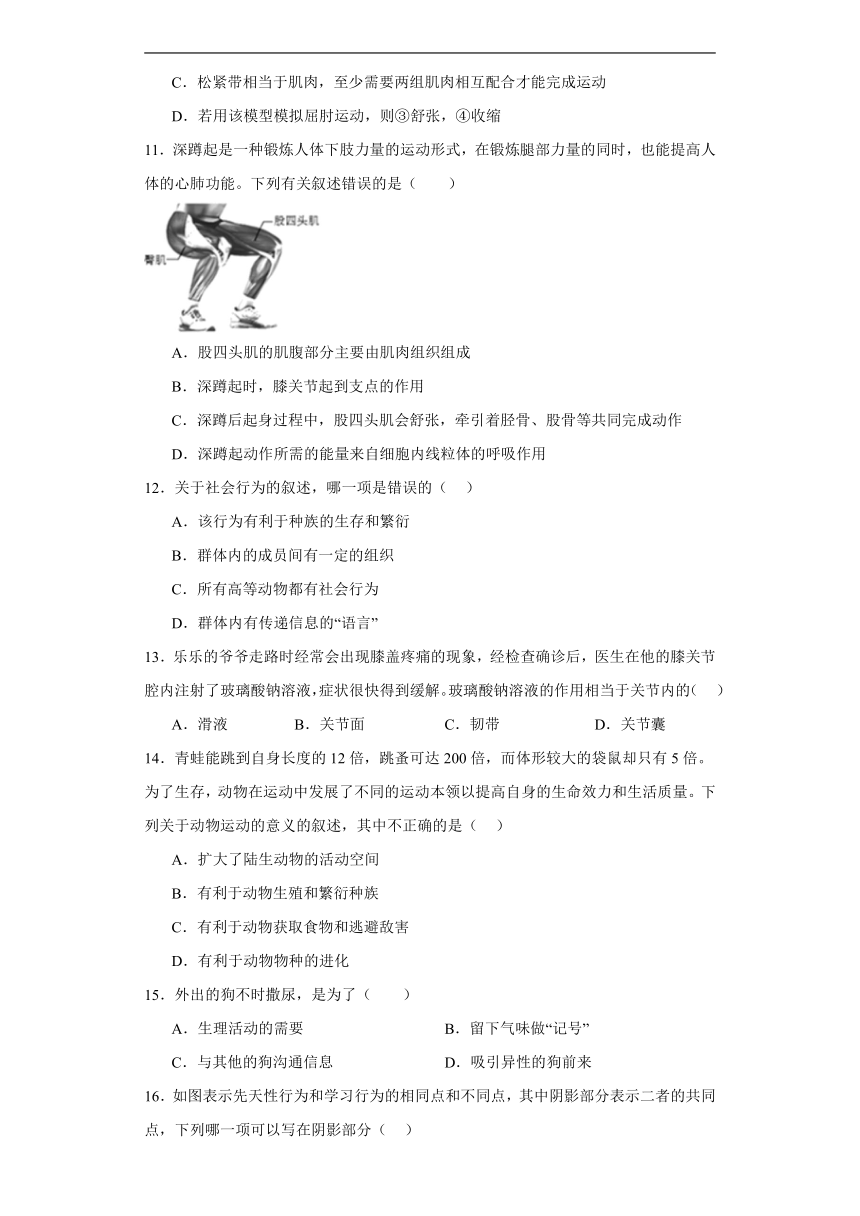

10.下图为某初中生物学习小组利用硬纸板、适当长度的松紧带和工字钉制作的模型,用来模拟肌肉牵动骨运动的过程。下列相关叙述不正确的是( )

A.工字钉相当于关节,硬纸板相当于骨

B.用工字钉将①和②相连,模拟骨骼

C.松紧带相当于肌肉,至少需要两组肌肉相互配合才能完成运动

D.若用该模型模拟屈肘运动,则③舒张,④收缩

11.深蹲起是一种锻炼人体下肢力量的运动形式,在锻炼腿部力量的同时,也能提高人体的心肺功能。下列有关叙述错误的是( )

A.股四头肌的肌腹部分主要由肌肉组织组成

B.深蹲起时,膝关节起到支点的作用

C.深蹲后起身过程中,股四头肌会舒张,牵引着胫骨、股骨等共同完成动作

D.深蹲起动作所需的能量来自细胞内线粒体的呼吸作用

12.关于社会行为的叙述,哪一项是错误的( )

A.该行为有利于种族的生存和繁衍

B.群体内的成员间有一定的组织

C.所有高等动物都有社会行为

D.群体内有传递信息的“语言”

13.乐乐的爷爷走路时经常会出现膝盖疼痛的现象,经检查确诊后,医生在他的膝关节腔内注射了玻璃酸钠溶液,症状很快得到缓解。玻璃酸钠溶液的作用相当于关节内的( )

A.滑液 B.关节面 C.韧带 D.关节囊

14.青蛙能跳到自身长度的12倍,跳蚤可达200倍,而体形较大的袋鼠却只有5倍。为了生存,动物在运动中发展了不同的运动本领以提高自身的生命效力和生活质量。下列关于动物运动的意义的叙述,其中不正确的是( )

A.扩大了陆生动物的活动空间

B.有利于动物生殖和繁衍种族

C.有利于动物获取食物和逃避敌害

D.有利于动物物种的进化

15.外出的狗不时撒尿,是为了( )

A.生理活动的需要 B.留下气味做“记号”

C.与其他的狗沟通信息 D.吸引异性的狗前来

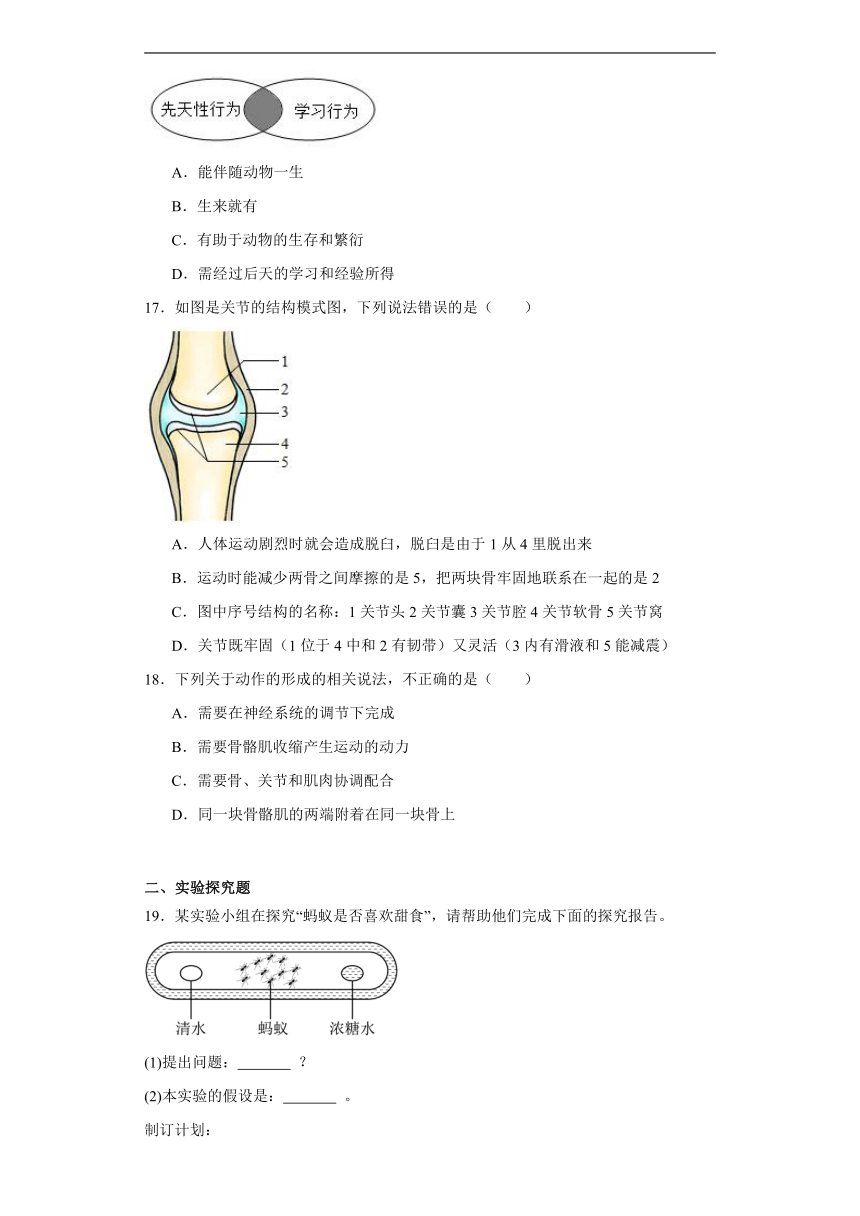

16.如图表示先天性行为和学习行为的相同点和不同点,其中阴影部分表示二者的共同点,下列哪一项可以写在阴影部分( )

A.能伴随动物一生

B.生来就有

C.有助于动物的生存和繁衍

D.需经过后天的学习和经验所得

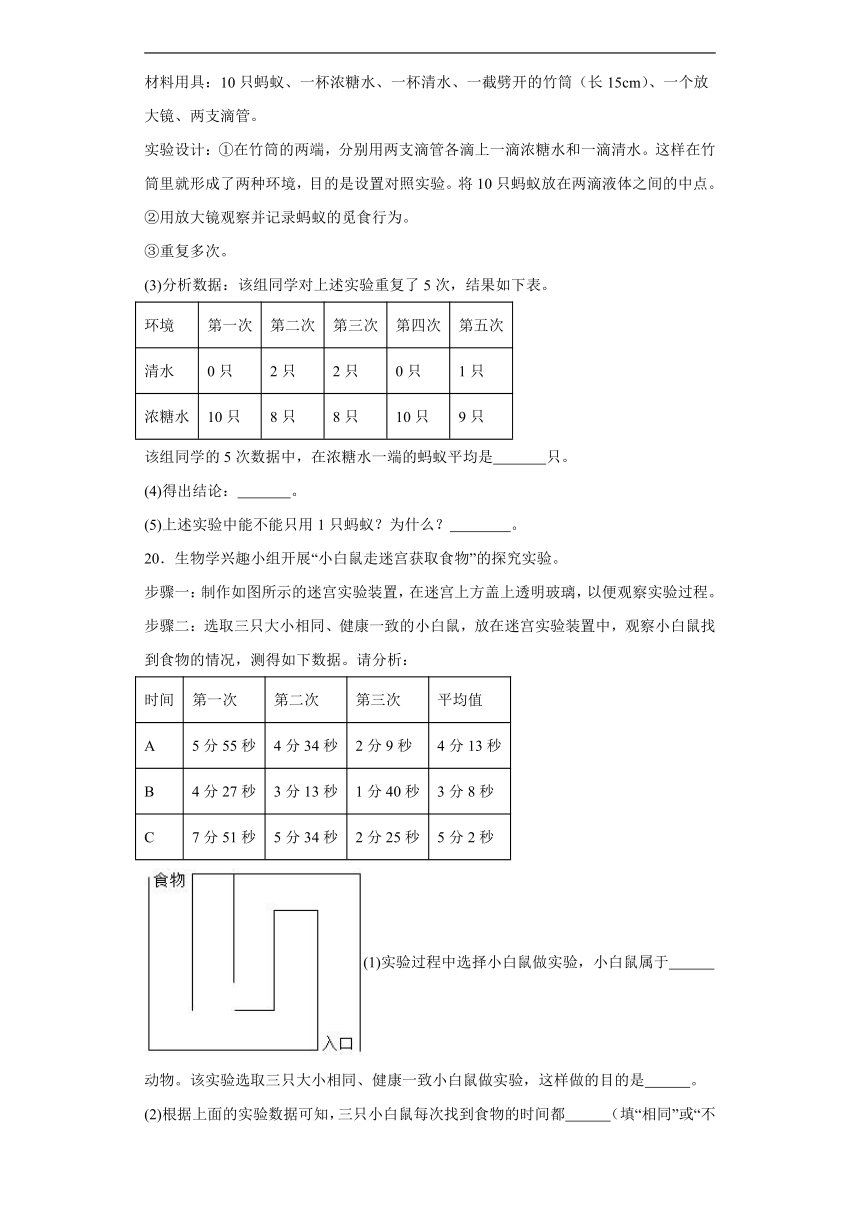

17.如图是关节的结构模式图,下列说法错误的是( )

A.人体运动剧烈时就会造成脱臼,脱臼是由于1从4里脱出来

B.运动时能减少两骨之间摩擦的是5,把两块骨牢固地联系在一起的是2

C.图中序号结构的名称:1关节头2关节囊3关节腔4关节软骨5关节窝

D.关节既牢固(1位于4中和2有韧带)又灵活(3内有滑液和5能减震)

18.下列关于动作的形成的相关说法,不正确的是( )

A.需要在神经系统的调节下完成

B.需要骨骼肌收缩产生运动的动力

C.需要骨、关节和肌肉协调配合

D.同一块骨骼肌的两端附着在同一块骨上

二、实验探究题

19.某实验小组在探究“蚂蚁是否喜欢甜食”,请帮助他们完成下面的探究报告。

(1)提出问题: ?

(2)本实验的假设是: 。

制订计划:

材料用具:10只蚂蚁、一杯浓糖水、一杯清水、一截劈开的竹筒(长15cm)、一个放大镜、两支滴管。

实验设计:①在竹筒的两端,分别用两支滴管各滴上一滴浓糖水和一滴清水。这样在竹筒里就形成了两种环境,目的是设置对照实验。将10只蚂蚁放在两滴液体之间的中点。

②用放大镜观察并记录蚂蚁的觅食行为。

③重复多次。

(3)分析数据:该组同学对上述实验重复了5次,结果如下表。

环境 第一次 第二次 第三次 第四次 第五次

清水 0只 2只 2只 0只 1只

浓糖水 10只 8只 8只 10只 9只

该组同学的5次数据中,在浓糖水一端的蚂蚁平均是 只。

(4)得出结论: 。

(5)上述实验中能不能只用1只蚂蚁?为什么? 。

20.生物学兴趣小组开展“小白鼠走迷宫获取食物”的探究实验。

步骤一:制作如图所示的迷宫实验装置,在迷宫上方盖上透明玻璃,以便观察实验过程。

步骤二:选取三只大小相同、健康一致的小白鼠,放在迷宫实验装置中,观察小白鼠找到食物的情况,测得如下数据。请分析:

时间 第一次 第二次 第三次 平均值

A 5分55秒 4分34秒 2分9秒 4分13秒

B 4分27秒 3分13秒 1分40秒 3分8秒

C 7分51秒 5分34秒 2分25秒 5分2秒

(1)实验过程中选择小白鼠做实验,小白鼠属于 动物。该实验选取三只大小相同、健康一致小白鼠做实验,这样做的目的是 。

(2)根据上面的实验数据可知,三只小白鼠每次找到食物的时间都 (填“相同”或“不同”),说明此类行为的获得能力是建立在 (填“遗传”或“环境”)因素的基础上的。若将小白鼠换成蚯蚓,蚯蚓难以经过短时间训练获取食物,说明“动物越高等,学习能力 。

(3)从行为获得途径上看,小白鼠通过训练走迷宫获取食物的行为,是 行为,由生活经验和学习而获得的行为。这种行为的意义是 。

(4)实验开始前,要让小白鼠处于 状态,以使摆放的食物更具吸引力,有利于观察。

(5)有研究表明,鼠类能通过气味识别同类,这种气味起到了 的作用。

21.三刺鱼因背鳍有三根突起的鳍棘而得名,科学家发现繁殖期间的雄性三刺鱼腹部会变成红色,相互间经常发生猛烈的攻击,为了探究引发繁殖期间雄性三刺鱼发生攻击行为的诱因,生物实验小组进行了如下实验。

实验小组的同学自制了如图所示的A、B、C、D四种三刺鱼模型各3个,其中A和B腹部为灰褐色,C和D腹部为红色;A和C体形相同,B和D体形相同。将四种模型分别投入到A、B、C、D四个相同的大鱼缸中,鱼缸中还放置有发育状况相同的繁殖期间的雄性三刺鱼各10条,观察雄性三刺鱼的反应情况。

(1)如果利用模型A和C、B和D进行对照实验,变量是 ,如果在C,D鱼缸中观察到三刺鱼有攻击行为,可以得出的实验结论是 。

(2)如果利用模型A和B、C和D进行对照实验,变量是 ,探究的问题是 ?

(3)如果去掉B和C,只用A和D进行实验,实验小组的同学认为得出的结论会不准确。请说明理由 。

22.蚯蚓是营腐生生活的穴居动物,与人类的关系非常密切。下面让我们一起通过观察和实验来认识它。

(1)蚯蚓适应土壤生活的形态结构特点是: (写出一条即可)。

(2)为探究蚯蚓的运动,晓明同学设计了图一实验:取一块纸板,用浸水的毛笔在纸板中央画一条水道。另取一块玻璃板,同样用浸水的毛笔在板的中央画一条水道。选两条在同一土壤中采集到的大小相同的蚯蚓,将它们放在同一水平线上。他想要探究的问题是: ?蚯蚓在纸板或玻璃板上蠕动,它不能快速运动的重要原因是 。实验中用浸润的毛笔画水道的主要原因是 。

(3)图二是蚯蚓走“T”形迷宫获取食物的实验装置图,蚯蚓要经过大约200次的尝试,遭受多次轻微的电击后才能直接爬向潮湿的暗室找到食物。从获得的途径来看,蚯蚓的行为属于 。在探究“小鼠走迷宫获取食物”的实验时,小鼠走的迷宫很复杂,而且“尝试和错误”的次数很少,这个事例说明 。

(4)蚯蚓的身体由许多彼此相似的 构成,属于环节动物。从动物进化的历程看,软体动物与环节动物有着共同的祖先。软体动物比环节动物进化的特征有 (写出一项)。

三、综合题

23.2023年成都大运会、杭州亚运会涌现出很多优秀的中国体育健儿——谢震业、王楚钦等等。他们的成绩与长期努力进行体育训练分不开。在学校科技节模型设计比赛中,“未来发明家”团队展示了他们的一个设计作品,与运动有关,如下图甲所示:①两块轻质铝材用轴承相连,既牢固又灵活;②“气动人工肌肉”通入高压空气可实现收缩;③触碰感应装置后,控制系统能控制相应气动人工肌肉的收缩和舒张。图乙、丙表示肌肉和关节的示意图,请据图回答问题:

(1)该设计图甲中,轴承相当于运动系统中的 ,轻质铝材相当于运动系统中的 ,感应装置相当于反射弧中的传入神经,控制系统相当于人体的 系统。当触碰感应装置后,控制系统控制气动人工肌肉 (填字母)收缩,另一个气动人工肌肉舒张,这样就完成了缩手反射。

(2)王楚钦在伸手击球时,图乙中[②]处于 状态。

(3)图丙中[④] 会产生少量的滑液,从而使关节活动灵活。

24.膝关节是人体结构最复杂的关节,也是受损几率较高的关节。

(1)膝关节是髌骨、股骨和胫骨相连接的部位,如图1所示,由股骨下端的 、胫骨上端的关节窝等结构组成。在这二者之间分布有上凹下平的半月板,它是一种纤维软骨,可增加关节面的契合度,起到减小 、缓冲震荡等作用。

(2)膝关节肩负着承担体重和参与下肢活动的重要功能。进行图2所示的动作时,左腿的膝关节需要股四头肌和腘绳肌同时 (填“收缩”或“舒张”),并依赖图1所示膝关节中的前、后、内、外多条 的牵制和保护,才能在承重的同时保持身体平衡,因此膝关节容易受到损伤。

(3)对膝损伤患者的受伤原因进行调查,结果如图3所示。据图可知,导致膝关节损伤的原因有多种,其中占比最高的是 。该调查结果对你未来进行体育运动有什么启示: 。

参考答案:

1.B

【分析】动物因种类不同,生存环境各异,其运动方式也不同。动物的运动形式多种多样,有飞行、爬行、行走、奔跑等。

【详解】A.斑马的四肢发达,既可以支撑身体,又适于奔跑,故A正确。

B.蜻蜓属于昆虫,两对翅膀适于飞行,故B错误。

C.大雁属于鸟类,鸟的前肢变成翼,翼是飞行器官,适于飞翔,故C正确。

D.蝌蚪像鱼,没有四肢,用尾巴游泳,故D正确。

故选B。

2.C

【分析】骨与骨之间的连接称骨连结。骨连结又分为直接连接和间接连接,关节是间接连接的一种形式。关节由两块或两块以上的骨构成,基本结构有关节面、关节囊和关节腔。

【详解】A.骨骼肌两端较细呈乳白色部分的肌腱和中间较粗的肌腹组成,A正确。

B.人体能产生运动,是因为骨骼肌受到神经传来的刺激而收缩,再牵动骨绕着关节活动,骨起杠杆作用,关节起支点作用,骨骼肌收缩产生动力,B正确。

C.运动系统主要由骨骼与骨骼肌组成。骨骼包括:骨与骨连结,C错误。

D.人体能产生运动,是因为骨骼肌受到神经传来的刺激而收缩,再牵动骨绕着关节活动,骨起杠杆作用,关节起支点作用,骨骼肌收缩产生动力,D正确。

故选C。

3.B

【分析】先天性行为是指动物生来就有的,由动物体内的遗传物质所决定的行为,称为先天性行为例如:蜜蜂采蜜,蚂蚁建巢,蜘蛛织,鸟类迁徙等。先天性行为是动物的一种本能行为,不会丧失.学习行为是动物出生后通过学习得来的行为。动物建立学习行为的主要方式是条件反射,参与神经中枢是大脑皮层不是与生俱来的而是动物在成长过程中,通过生活经验和“学习”逐渐建立起来的新的行为。

【详解】A.经过热身运动后可改善身体柔软度,如关节活动角度,可防止韧带、关节、肌腱扭伤、脱臼,并有助于技术潜能发挥,A正确。

B.哺乳动物的运动系统包括骨、关节和骨骼肌,B错误。

C. 动物越高等,学习能力越强,学习中“尝试与错误”的次数越少,C正确。

D. 从获得途径上看,“鹦鹉学舌”是后天经过学习和锻炼获得的学习行为,D正确。

故选B。

4.D

【分析】骨的基本结构包括骨膜、骨质和骨髓三部分,骨膜内层的成骨细胞与骨折后的修复有关。

【详解】ABC. 人体内的骨髓有两种,一种是红骨髓,另一种是黄骨髓。幼年时人的骨髓腔里是红骨髓,具有造血功能。成年后骨髓腔里的红骨髓转变成了黄骨髓失去造血功能。但当人体大量失血时,骨髓腔里的黄骨髓还可以转化为红骨髓,恢复造血的功能。在人的骨松质里有红骨髓,终生具有造血功能。但是,骨髓与骨折后的康复无直接关系,ABC错误。

D.骨的基本结构包括骨膜、骨质和骨髓三部分组成。其中骨膜是紧密贴附在骨表面的一层致密结缔组织膜,骨膜内含有神经和血管分布,起营养骨质的作用,神经还有感觉的作用;骨膜内还有成骨细胞,成骨细胞可以产生新的骨质,与骨的长粗和骨的愈合有关。可见,小梦同学由于意外导致小腿发生骨折,经过一段时间的休养,最终康复。对他的骨愈合起重要作用的是骨膜内的成骨细胞,D正确。

故选D。

5.C

【分析】由题图可知:甲包含乙、丙、丁,即甲与乙、丙、丁之间是包含关系,乙、丙、丁之间属于并列关系。

【详解】A.狼属于哺乳动物,牙齿有门齿、犬齿、臼齿的分化,有利于捕获猎物和消化食物,故A正确。

B.关节由两块或两块以上的骨构成,基本结构有关节面、关节囊和关节腔,故B正确。

C.动物行为从获得的途径可分为先天性行为、学习行为;从行为所具有的适应性意义来看,动物的行为分为取食行为、繁殖行为、防御行为、攻击行为、迁徙行为、社会行为等。所以先天性行为、学习行为、社会行为不属于并列关系,故C错误。

D.社会行为是指同一种群的动物相互作用所表现的各种行为。具有社会行为的动物,群体内部往往形成一定的组织,成员间有明确的分工,有的群体中还形成等级,故D正确。

故选C。

6.C

【分析】学习行为是动物出生后,在动物的成长过程中,通过生活经验和学习逐渐建立起来的新的行为。动物越高等,大脑越发达,学习能力就越强。

【详解】动物越高等,大脑越发达,学习能力就越强,完成取食前的尝试次越少。“甲、乙、丙三种动物完成取食前的尝试次数依次为:21次、35次、9次”,因此三种动物从低等到高等的顺序可能是乙、甲、丙。因此,C符合题意,ABD不符合题意。

故选C。

7.D

【分析】骨骼肌有受刺激而收缩的特性,当骨骼肌受神经传来的刺激收缩时,就会牵动着它所附着的骨,绕着关节活动,于是躯体就产生了运动。

【详解】骨骼肌具有收缩的特性,但是只能牵拉骨,而不能推开骨,一个动作的完成至少需要两组或两组以上的肌肉相互配合、共同完成。在跑步的过程中,大腿前侧和后侧的两组肌肉是一组收缩,另一组舒张,这样交替进行的,故D正确,ABC错误。

故选D。

8.C

【分析】由动物生来就有的,由体内遗传物质决定的行为,叫先天性行为;在遗传因素的基础上,由环境因素的作用,通过后天的生活经验和学习得来的行为,称为学习行为。

【详解】A.大雁南飞是生来就有的,由动物体内的遗传物质所决定的行为,属于先天性行为;而老马识途是通过后天“学习”获得的行为,属于学习行为,A错误。

B.学习行为是在遗传因素的基础上,通过环境因素的作用,由生活经验和学习而获得的行为,与遗传物质有关,B错误。

C.动物的学习行为是在遗传因素的基础上建立的,同种动物的不同个体的遗传物质不完全相同,故学习能力也不同,C正确。

D.一般来说,动物越高等,学习能力越强,“尝试与错误”的次数越少,学习行为越复杂,D错误。

故选C。

9.C

【分析】在探究蚂蚁的通讯时,蚂蚁传递信息的主要方式是依靠分泌物的气味。

【详解】A.为不影响实验效果,捕获的蚂蚁必需来自同一蚁穴,A正确。

B.实验所用的蚂蚁最好饲养一段时间后,使它处于饥饿状态,这样更利于实验观察,B正确。

C.实验用的木条大小、长短大致要一致,目的是控制单一变量,便于排除其它因素对实验结果的影响和干扰,以免影响实验结果,C错误。

D.实验中可以将连接AB的小木头与连接BC的小木头进行交换,可以探究蚂蚁是否依靠分泌物进行通讯的,D正确。

故选C。

10.D

【分析】骨骼肌有受刺激而收缩的特性,当骨骼肌受神经传来的刺激收缩时,就会牵动骨绕关节活动,于是躯体就会产生运动。图中①②模拟骨,③④模拟骨骼肌。

【详解】A.运动系统主要是由骨、关节和肌肉组成的,图中相当于关节,硬纸板相当于骨,故A正确。

B.骨与骨之间通过关节等方式相连形成骨骼,图中用工字钉将①和②相连,模拟的是运动系统中的骨骼,故B正确。

C.骨骼肌包括中间较粗的肌腹和两端较细的肌腱,同一块骨骼肌的两端跨过关节分别固定在两块不同的骨上。骨骼肌有受刺激而收缩的特性,当骨骼肌收缩受神经传来的刺激收缩时,就会牵动着它所附着的骨,绕着关节活动,于是躯体就袜枣银产生了运动。但骨骼肌只能收缩牵拉骨而不能将骨推开,因此一个动作的完成总是由两组肌肉相互配合活动,共同完成的。因此③④松紧带相当于肌肉,至少需要两组肌肉相互配合才能完成运动,故C正确。

D.屈肘时,肱二头肌收缩,肱三头肌舒张;若用该模型模拟屈肘运动,则③收缩,④舒张,故D错误。

故选D。

11.C

【分析】骨骼肌有受刺激而收缩的特性,当骨骼肌受神经传来的刺激收缩时,就会牵动着它所附着的骨,绕着关节活动,于是躯体就产生了运动。

【详解】A.骨骼肌包括中间较粗的肌腹和两端较细的肌腱,其中肌腱属于结缔组织,肌腹主要由肌肉组织组成,A正确。

B.在运动中,神经系统起调节作用,骨起杠杆的作用,关节起支点作用,骨骼肌收缩起动力作用。可见深蹲起时,膝关节起到支点的作用,B正确。

C.深蹲后起身过程中,股四头肌收缩、臀肌舒张,牵引着骨绕着关节共同完成动作,C错误。

D.深蹲起所需的能量是在肌肉细胞中的线粒体内通过呼吸作用分解有机物释放的,D正确。

故选C。

12.C

【分析】社会行为是群体内形成了一定的组织,成员间有明确分工的动物群集行为,有的高等动物还形成等级。

【详解】AB.社会行为动物之间有明确的分工、一定的组织,因为这样群体内的合作,有利于动物个体及群体的生存和繁衍,AB 正确。

C.社会行为是指动物之间有分工、合作,有的还形成等级,所以不是所有高等动物都有社会行为,如老虎,C错误。

D.有社会行为的动物,群体之间一般通过动作、声音、气味进行交流,群体内有传递信息的“语言”,D正确。

故选C。

13.A

【分析】关节是骨连结的主要形式,一般由关节面、关节囊和关节腔三个部分组成,其结构图如下:

①关节面:相邻两块骨的接触面,凸起的一面叫关节头;凹进的一面叫关节窝。关节面上覆盖着光滑的关节软骨,可减少运动时相邻两骨之间的摩擦和缓冲运动时的震动。②关节囊:关节囊为附着在相邻关节面周围及附近骨表面的结缔组织囊,内含血管和神经等,包绕着整个关节,使相邻两块骨牢固地联系在一起,使关节牢固;关节囊的内层为滑膜层,可分泌少量透明的滑液,在关节面之间起润滑作用,以减少摩擦。③关节腔:是由关节囊和关节面共同围成的密闭腔隙,内有关节囊内壁分泌的滑液,可减少骨与骨之间的摩擦,使关节活动灵活。

【详解】关节囊的内层可分泌少量透明的滑液,进入关节腔在关节面之间起润滑作用,从而能够减少相邻两骨之间的摩擦,乐乐的爷爷走路时经常会出现膝盖疼痛的现象,是由于关节囊分泌滑液不足导致的,所以医生在他的膝关节腔内注射了玻璃酸钠溶液,该溶液相当于滑液的作用,症状很快得到缓解,故A符合题意, BCD不符合题意。

故选A。

14.D

【分析】动物的运动的意义,如:动物通过运动有利于个体生存、繁衍后代等。

【详解】动物通过运动比较迅速地改变自身的空间位置,扩大了陆生动物的活动空间,以利于寻找食物、有利于动物寻找配偶,有利于逃避敌害和繁衍种族,动物的运动对动物的自身生存和繁衍后代有着十分重要的意义,故ABC不符合题意,D符合题意。

故选D。

15.B

【分析】通讯是具有适应意义的行为,常见的通讯事例大多是互利的,如通过通讯异性个体得以交配,社群动物得以共同取食、御敌等。动物之间通过动作、声音、气味、性外激素等进行信息交流。

【详解】狗是嗅觉非常灵敏的动物,外出的狗不时撒尿,是在通过自己的尿的气味告诉其他狗这是它的领地,不要来侵犯,目的是留下气味做“记号”,故ACD错误,B正确。

故选B。

16.C

【分析】动物的行为复杂多样,按获得途径可分为先天性行为和学习行为;按行为的功能、不同表现可分为觅食行为、贮食行为、攻击行为、防御行为、领域行为、繁殖行为、节律行为、社会行为、定向行为、通讯行为等。

【详解】A.先天性行为是动物生来就有的,由动物体内的遗传物质决定的行为,是动物的一种本能,不会丧失,所以能伴随动物一生。但学习行为是在遗传因素的基础上,通过环境因素的作用,由生活经验和学习而获得的行为。当刺激该行为产生的环境因素去除后,该行为会逐渐消失。故A不符合题意。

B.先天性行为是动物生来就有的,学习行为是动物出生后,在动物的成长过程中,是在遗传因素的基础上,通过生活经验和学习逐渐建立起来的新的行为,故B不符合题意。

C.先天性行为维持动物最基本生存和繁衍的需要,学习行为使动物不断适应复杂多变的环境,得以更好地生存和繁衍。因此先天性行为和学习行为有助于动物的生存和繁衍,故C符合题意。

D.先天性行为是动物生来就有的,学习行为需经过后天的学习和经验所得,故D不符合题意。

故选C。

17.C

【分析】关节的基本结构包括:关节头、关节窝、关节软骨、关节囊和关节腔。图中的1关节头,4关节窝,2关节囊,3关节腔,5关节软骨。

【详解】A.若运动过猛或不慎,1关节头会从4关节窝中滑脱出来,这种现象叫做脱臼,A正确。

B.关节头和关节窝表面覆有一层光滑的5关节软骨,它可减少运动时两骨间的摩擦和缓冲运动时的震动,使关节的运动更加灵活。2关节囊为附着在相邻关节周缘及附近骨表面的结缔组织囊,它包绕着整个关节,使相邻两块骨牢固地联系在一起,B正确。

C.根据分析可知,1关节头,4关节窝,2关节囊,3关节腔,5关节软骨,C错误。

D.关节具有既牢固又灵活的特点。1关节头略凸,4关节窝略凹,关节头位于关节窝中使关节更加牢固;2关节囊连接相邻的两骨,包绕着整个的关节,关节囊及其内外的韧带与关节的牢固性有关。关节头和关节窝表面覆有一层光滑的关节软骨,可减少运动时两骨间的摩擦和缓冲运动时的震动,使关节的运动更加灵活。关节囊的内表面能分泌滑液,进入关节腔,润滑关节软骨,减少骨与骨之间的摩擦,使关节的运动灵活自如,D正确。

故选C。

18.D

【分析】骨骼肌有受刺激而收缩的特性,当骨骼肌受神经传来的刺激收缩时,就会牵动着它所附着的骨,绕着关节活动,于是躯体就产生了运动。

【详解】A.运动并不是仅靠运动系统来完成的,还需要神经系统的调节。运动所需的能量,有赖于消化系统、呼吸系统、循环系统等系统的配合,A正确。

BC.人体能产生运动,是因为骨骼肌受到神经传来的刺激而收缩,再牵动骨绕着关节活动,骨起杠杆作用,关节起支点作用,骨骼肌收缩产生动力。可见,动作的形成需要骨、关节和肌肉协调配合,BC正确。

D.骨的运动要靠骨骼肌的牵拉,但骨骼肌只能收缩牵拉骨而不能将骨推开。因此同一块骨骼肌的两端跨过关节分别固定在两块不同的骨上,D错误。

故选D。

19.(1)蚂蚁喜欢甜食吗?

(2)蚂蚁喜欢甜食/蚂蚁不喜欢甜食

(3)9

(4)蚂蚁喜欢甜食

(5)避免偶然性

【分析】对照实验是在研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同外,其他条件都相同的实验,这个不同的条件,就是唯一变量。 一般的对实验变量进行处理的,就是实验组,没有对实验变量进行处理的就是对照组。 为确保实验组、对照组实验结果的合理性,对影响实验的其他相关因素应设置均处于相同且理想状态,这样做的目的是控制单一变量,便于排除其它因素对实验结果的影响和干扰。

【详解】(1)某实验小组要探究的是“蚂蚁是否喜欢甜食”。因此,提出问题:蚂蚁喜欢甜食吗?

(2)假设是根据自己已有的知识和生活经验对问题作出的肯定或否定的答案。所以,做出的假设是:蚂蚁喜欢甜食或蚂蚁不喜欢甜食。

(3)通过上述表格中的实验数据可知:浓糖水(10+8+8+10+9)÷5=9只。因此,该组同学的5次数据中,在浓糖水一端的蚂蚁平均是9只。

(4)通过上述表格中的实验数据可知:清水组(0+2+2+0+1)÷5=1只;浓糖水(10+8+8+10+9)÷5=9只,浓糖水组明显多于清水组,故可以得出结论:蚂蚁喜欢甜食。

(5)如果只用1只蚂蚁做实验,结果具有很大的偶然性(如蚂蚁生病或处于特殊生长时期等),不足以说明问题。

20.(1) 哺乳 保持单一变量

(2) 不同 遗传 越强

(3) 学习/后天性/复杂 可以更好的适应不断变化的复杂环境

(4)饥饿

(5)信息交流

【分析】先天性行为是动物生来就有的,由动物体内的遗传物质决定的行为,是动物的一种本能,不会丧失;学习行为是动物出生后,在动物的成长过程中,通过生活经验和学习逐渐建立起来的新的行为。

【详解】(1)哺乳动物的主要特征:体表面有毛;一般分头、颈、躯干、四肢和尾五个部分;牙齿分化;体腔内有膈;心脏四腔;用肺呼吸;大脑发达;体温恒定,是恒温动物;胎生、哺乳等;小白鼠具有以上特点,属于哺乳动物。为了控制单一变量,使实验结果更准确,具有说服力,采用三只大小相同、健康一致小白鼠做实验。

(2)由实验表格中的数据可以看出,三只小白鼠每次找到食物的时间都不同,证明不同个体的小白鼠学习能力不一样,说明学习行为的获得能力是建立在遗传因素的基础上的。蚯蚓是环节动物,小白鼠是哺乳动物,环节动物不论错误次数还是时间都比哺乳动物多得多,说明动物越高等,学习能力越强,学会某种行为时“尝试与错误”的次数越少。

(3)小白鼠通过训练走迷宫获取食物的行为,从行为获得途径上看属于学习行为,学习行为能使个体可以更好的适应不断变化的复杂环境。

(4)为了保证小鼠走迷宫获取食物的学习行为正常进行,实验开始前,要让小白鼠处于饥饿状态,以使摆放的食物更具吸引力,有利于观察。

(5)动物之间需要进行信息交流,称为信息流;即一个群体中的动物个体向其他个体发出某种信息,接受信息的个体产生某种行为的反应;动物通过动作、声音、气味(如性外激素)进行信息交流。因此,鼠类能通过气味识别同类,这种气味起到了信息交流的作用。

21.(1) 腹部颜色 腹部红色是引发繁殖期间雄性三刺鱼发生攻击行为的诱因

(2) 鱼的体形 鱼的体形是引发繁殖期间雄性三刺鱼发生攻击行为的诱因吗

(3)不符合单一变量原

【分析】对照实验:在探究某种条件对研究对象的影响时,对研究对象进行的除了该条件不同以外,其他条件都相同的实验。根据变量设置一组对照实验,使实验结果具有说服力。一般来说,对实验变量进行处理的,就是实验组。没有处理的就是对照组。

【详解】(1)实验中A和B腹部为灰褐色,C和D腹部为红色;A和C体形相同,B和D体形相同。如果利用模型A和C、B和D进行对照实验,变量是腹部颜色,如果在C,D鱼缸中观察到三刺鱼有攻击行为,可以得出的实验结论是腹部红色是引发繁殖期间雄性三刺鱼发生攻击行为的诱因。

(2)A和C体形相同,B和D体形相同,如果利用模型A和B、C和D进行对照实验,实验的变量是鱼的体形,探究的问题是鱼的体形是引发繁殖期间雄性三刺鱼发生攻击行为的诱因吗?

(3)如果去掉B和C,只用A和D进行实验,实验小组的同学认为得出的结论会不准确,理由是不符合单一变量原则,即有两个变量颜色和体型,不能构成对照实验。

22.(1)身体呈圆筒形,能减少土壤的阻力;身体分节,利于在土壤中钻行;体壁能分泌黏液,使体表湿润,能呼吸且减少土壤的阻力;体表有刚毛,利于在土壤中钻行(只要合理就得分)

(2) 蚯蚓在纸板上比在玻璃板上爬得快吗? 体内无发达的肌肉,更无骨骼 使蚯蚓体表保持湿润,不影响呼吸

(3) 学习行为 动物越高等,学习能力越强,学习行为越复杂

(4) 体节 身体表面有外套膜,大多具有贝壳,有专门的运动和呼吸器官(答对一条即可)

【分析】先天性行为是动物生来就有的,由动物体内的遗传物质决定的行为,是动物的一种本能,不会丧失,如鸟类迁徙。学习行为是动物出生后在动物的成长过程中,通过生活经验和学习逐渐建立起来的新的行为。

【详解】(1)蚯蚓属于环节动物,身体呈圆筒形,能减少土壤的阻力;身体分节,利于在土壤中钻行;体壁能分泌黏液,使体表湿润,能呼吸且减少土壤的阻力;体表有刚毛,利于在土壤中钻行。

(2)根据:晓明同学设计了图一实验:取一块纸板,用浸水的毛笔在纸板中央画一条水道。另取一块玻璃板,同样用浸水的毛笔在板的中央画一条水道。因此,他想要探究的问题是:蚯蚓在纸板上比在玻璃板上爬得快吗?蚯蚓体内无发达的肌肉,更无骨骼,在玻璃板或纸板不能快速运动;蚯蚓用湿润的体壁呼吸。因此,实验中用浸润的毛笔画水道的主要原因是使蚯蚓体表保持湿润,不影响呼吸。

(3)蚯蚓走“T”形迷宫获取食物是出生后在动物的成长过程中,通过生活经验和学习逐渐建立起来的学习行为。动物越高等,学习能力越强,“尝试与错误”的次数越少。小鼠比蚯蚓高等,因此小鼠尝试错误的次数要比蚯蚓尝试错误的次数少;学习行为是动物出生后动物在成长过程中,通过生活经验和“学习”逐渐建立起来的新的行为,蚯蚓和小鼠走迷宫的行为是学习行为,是在遗传因素的基础上,通过环境因素的作用,由生活经验和学习而获得的行为,动物的种类越高等,学习能力就越强,学习行为越复杂。

(4)蚯蚓的身体呈圆筒形,由许多彼此相似的体节组成;靠刚毛辅助运动,属于环节动物。软体动物:柔软的身体表面有外套膜,大多具有贝壳;有专门的运动和呼吸器官足。

23.(1) 关节 骨 神经 A

(2)收缩

(3)关节囊

【分析】人体的运动系统主要由骨、关节与骨骼肌组成;骨在运动中起到杠杆的作用;关节由关节面(关节头和关节窝)、关节囊和关节腔组成,关节在运动中起支点作用;骨骼肌包括肌腹和肌腱,肌腹是骨骼肌中间较粗的部分,受刺激而收缩,肌腱是骨骼肌两端较细的部分,跨关节附在不同的骨上,有固定作用,骨骼肌收缩能为运动提供动力。分析图示可知,图甲中,气动人工肌肉A模拟肱二头肌,气动人工肌肉B模拟肱三头肌;图乙中,①肌腱、②肌腹;图丙中,③关节软骨、④关节囊、⑤关节头、⑥关节腔、⑦关节窝。

【详解】(1)骨骼肌有受刺激而收缩的特性,当骨骼肌受神经传来的刺激收缩时,就会牵动着它所附着的骨,绕着关节活动,于是躯体就产生了运动。在运动中,骨起杠杆作用,关节起支点作用,骨骼肌收缩产生动力。对运动起调节和控制作用的是神经系统。因此,设计图甲中,轴承相当于关节,轻质铝材相当于骨,控制系统相当于人体的神经系统。骨骼肌只能收缩牵拉骨而不能将骨推开,因此一个动作的完成总是由至少两组肌肉相互配合活动,共同完成的。屈肘时,肱二头肌收缩,肱三头肌舒张;伸肘时,肱三头肌收缩,肱二头肌舒张。因此,当触碰感应装置后,控制系统控制气动人工肌肉A(可模拟肱二头肌)收缩,另一个气动人工肌肉B(可模拟肱三头肌)舒张,这样就完成了屈肘。

(2)屈肘时,肱二头肌收缩,肱三头肌舒张;伸肘时,肱三头肌收缩,肱二头肌舒张。伸手击球是伸肘动作,图乙中的②处于收缩状态。

(3)图丙中的④关节囊的内表面能分泌滑液,进入由关节囊和关节面共同围成的密闭腔隙——关节腔,润滑关节软骨,减少骨与骨之间的摩擦,使关节的运动灵活自如。

24.(1) 关节头 摩擦

(2) 收缩 韧带

(3) 运动动作不规范 要适量运动;不要带伤运动。

【分析】(1)膝关节由股骨下端、胫骨上端和髌骨组成,也是人体中最大和最复杂的关节;髌骨与股骨的髌面相接,股骨的内、外侧髁分别与胫骨的内、外侧髁上面相对。

(2)半月板是指在膝关节中间的软骨盘,分为内侧和外侧两个,在人体中主要起稳定膝关节和在运动中起缓冲作用,半月板由纤维软骨组成。

(3)股四头肌包括:股直肌、股外肌、股间肌和股内肌。股直肌起于髂前下棘,其他三者起于股骨干,四个头通过髌骨,借髌韧带止于胫骨粗隆。

(4)腘绳肌,就是大腿后侧的肌群,包括半腱肌、半膜肌、股二头肌长头,腘绳肌与强有力的股四头肌相对应。

【详解】(1) 图1所示,膝关节由股骨下端的关节头、胫骨上端的关节窝等结构组成。半月板是一种纤维软骨,在人体中主要起稳定膝关节和在运动中起缓冲作用,可增加关节面的契合度,起起到减小摩擦、缓冲震荡等作用。

(2) 韧带是人体的一种正常组织结构,主要是属于关节周围辅助结构,可以起到稳定关节,维持柔韧性的效果,进行图2所示的动作时,左腿的膝关节需要股四头肌和腘绳肌同时收缩。并依赖图1所示膝关节中的前、后,内、外多条韧带的牵制和保护,才能在承重的同时保持身体平衡,因此膝关节容易受到损伤。

(3) 根据图3数据:导致膝关节损伤的原因有多种,其中占比最高的是运动动作不规范;给我们的启示:要适量运动;不要带伤运动;选择适合的运动装备,减少意外事故等。

一、选择题

1.生物体的结构和功能总是相适应的,以下动物的结构与其运动方式不相符的是( )

A.斑马的四肢——奔跑 B.蜻蜓的翅膀——跳跃

C.大雁的双翼——飞翔 D.蝌蚪的尾巴——游泳

2.运动是动物区别于其他生物的重要特征。下列关于运动的说法错误的是( )

A.骨骼肌包括肌腱和肌腹两部分

B.骨在运动中起杠杆的作用

C.运动系统是由关节和肌肉组成的

D.关节在运动中起支点的作用

3.下列关于动物的运动和行为的说法错误的是( )

A.运动之前做一做热身活动,可以预防关节脱臼和肌肉拉伤

B.哺乳动物的运动系统包括骨和骨骼肌

C.动物越高等,学习能力越强,学习中“尝试与错误”的次数越少

D.从获得途径上看,“鹦鹉学舌”是学习行为

4.小梦同学由于意外导致小腿发生骨折,经过一段时间的休养,最终康复。对他的骨愈合起重要作用的是( )

A.骨松质中的骨髓 B.骨髓腔中的红骨髓

C.骨髓腔中的黄骨髓 D.骨膜内的成骨细胞

5.如图表示相关概念或结构之间的关系,下列选项中与甲、乙、丙、丁依次对应错误的是( )

A.狼的牙齿,门齿、犬齿、臼齿

B.关节,关节面、关节囊、关节腔

C.动物的行为从获得途径来分,先天性行为、学习行为、社会行为

D.社会行为特征,有组织、有分工、有的形成等级

6.某同学尝试利用甲,乙,丙三种动物探究动物的绕道取食行为,发现甲,乙,丙完成取食前的尝试次数依次为:21次,35次,9次,据此判断,三种动物从低等到高等的排列顺序可能是( )

A.甲、乙、丙 B.甲、丙、乙 C.乙、甲、丙 D.丙、甲、乙

7.2023年9月23日至10月8日,在我国浙江杭州举行了亚运会,这是亚洲规模最大的综合性运动会,这也是中国队在亚运史上的首枚马拉松金牌。在跑步的过程中,大腿肌肉的活动情况是( )

A.都持续收缩

B.都持续舒张

C.先同时收缩,再同时舒张

D.一组收缩,另一组舒张,交替进行

8.下列关于动物行为的叙述中,正确的是( )

A.大雁南飞,老马识途都属于先天性行为

B.学习行为与遗传物质无关

C.在学习条件相同的情况下,同种生物的学习能力是有差异的

D.一般来说,动物越高等,“尝试与错误”的次数越多

9.在探究“蚂蚁的通讯”时,生物实验小组的同学用三块小石头放在盛有少许清水的容器内,形成三个小岛,小岛间用两根等长的小木条连接起来(如图),探究蚂蚁是怎样进行通讯的,以下实验操作中不正确的是( )

A.捕获的蚂蚁必须来自同一蚁穴

B.实验前要把蚂蚁饿饲一段时间

C.小木条的材质、粗细和长短可以不同

D.实验中可以将连接AB的小木头与连接BC的小木头进行交换

10.下图为某初中生物学习小组利用硬纸板、适当长度的松紧带和工字钉制作的模型,用来模拟肌肉牵动骨运动的过程。下列相关叙述不正确的是( )

A.工字钉相当于关节,硬纸板相当于骨

B.用工字钉将①和②相连,模拟骨骼

C.松紧带相当于肌肉,至少需要两组肌肉相互配合才能完成运动

D.若用该模型模拟屈肘运动,则③舒张,④收缩

11.深蹲起是一种锻炼人体下肢力量的运动形式,在锻炼腿部力量的同时,也能提高人体的心肺功能。下列有关叙述错误的是( )

A.股四头肌的肌腹部分主要由肌肉组织组成

B.深蹲起时,膝关节起到支点的作用

C.深蹲后起身过程中,股四头肌会舒张,牵引着胫骨、股骨等共同完成动作

D.深蹲起动作所需的能量来自细胞内线粒体的呼吸作用

12.关于社会行为的叙述,哪一项是错误的( )

A.该行为有利于种族的生存和繁衍

B.群体内的成员间有一定的组织

C.所有高等动物都有社会行为

D.群体内有传递信息的“语言”

13.乐乐的爷爷走路时经常会出现膝盖疼痛的现象,经检查确诊后,医生在他的膝关节腔内注射了玻璃酸钠溶液,症状很快得到缓解。玻璃酸钠溶液的作用相当于关节内的( )

A.滑液 B.关节面 C.韧带 D.关节囊

14.青蛙能跳到自身长度的12倍,跳蚤可达200倍,而体形较大的袋鼠却只有5倍。为了生存,动物在运动中发展了不同的运动本领以提高自身的生命效力和生活质量。下列关于动物运动的意义的叙述,其中不正确的是( )

A.扩大了陆生动物的活动空间

B.有利于动物生殖和繁衍种族

C.有利于动物获取食物和逃避敌害

D.有利于动物物种的进化

15.外出的狗不时撒尿,是为了( )

A.生理活动的需要 B.留下气味做“记号”

C.与其他的狗沟通信息 D.吸引异性的狗前来

16.如图表示先天性行为和学习行为的相同点和不同点,其中阴影部分表示二者的共同点,下列哪一项可以写在阴影部分( )

A.能伴随动物一生

B.生来就有

C.有助于动物的生存和繁衍

D.需经过后天的学习和经验所得

17.如图是关节的结构模式图,下列说法错误的是( )

A.人体运动剧烈时就会造成脱臼,脱臼是由于1从4里脱出来

B.运动时能减少两骨之间摩擦的是5,把两块骨牢固地联系在一起的是2

C.图中序号结构的名称:1关节头2关节囊3关节腔4关节软骨5关节窝

D.关节既牢固(1位于4中和2有韧带)又灵活(3内有滑液和5能减震)

18.下列关于动作的形成的相关说法,不正确的是( )

A.需要在神经系统的调节下完成

B.需要骨骼肌收缩产生运动的动力

C.需要骨、关节和肌肉协调配合

D.同一块骨骼肌的两端附着在同一块骨上

二、实验探究题

19.某实验小组在探究“蚂蚁是否喜欢甜食”,请帮助他们完成下面的探究报告。

(1)提出问题: ?

(2)本实验的假设是: 。

制订计划:

材料用具:10只蚂蚁、一杯浓糖水、一杯清水、一截劈开的竹筒(长15cm)、一个放大镜、两支滴管。

实验设计:①在竹筒的两端,分别用两支滴管各滴上一滴浓糖水和一滴清水。这样在竹筒里就形成了两种环境,目的是设置对照实验。将10只蚂蚁放在两滴液体之间的中点。

②用放大镜观察并记录蚂蚁的觅食行为。

③重复多次。

(3)分析数据:该组同学对上述实验重复了5次,结果如下表。

环境 第一次 第二次 第三次 第四次 第五次

清水 0只 2只 2只 0只 1只

浓糖水 10只 8只 8只 10只 9只

该组同学的5次数据中,在浓糖水一端的蚂蚁平均是 只。

(4)得出结论: 。

(5)上述实验中能不能只用1只蚂蚁?为什么? 。

20.生物学兴趣小组开展“小白鼠走迷宫获取食物”的探究实验。

步骤一:制作如图所示的迷宫实验装置,在迷宫上方盖上透明玻璃,以便观察实验过程。

步骤二:选取三只大小相同、健康一致的小白鼠,放在迷宫实验装置中,观察小白鼠找到食物的情况,测得如下数据。请分析:

时间 第一次 第二次 第三次 平均值

A 5分55秒 4分34秒 2分9秒 4分13秒

B 4分27秒 3分13秒 1分40秒 3分8秒

C 7分51秒 5分34秒 2分25秒 5分2秒

(1)实验过程中选择小白鼠做实验,小白鼠属于 动物。该实验选取三只大小相同、健康一致小白鼠做实验,这样做的目的是 。

(2)根据上面的实验数据可知,三只小白鼠每次找到食物的时间都 (填“相同”或“不同”),说明此类行为的获得能力是建立在 (填“遗传”或“环境”)因素的基础上的。若将小白鼠换成蚯蚓,蚯蚓难以经过短时间训练获取食物,说明“动物越高等,学习能力 。

(3)从行为获得途径上看,小白鼠通过训练走迷宫获取食物的行为,是 行为,由生活经验和学习而获得的行为。这种行为的意义是 。

(4)实验开始前,要让小白鼠处于 状态,以使摆放的食物更具吸引力,有利于观察。

(5)有研究表明,鼠类能通过气味识别同类,这种气味起到了 的作用。

21.三刺鱼因背鳍有三根突起的鳍棘而得名,科学家发现繁殖期间的雄性三刺鱼腹部会变成红色,相互间经常发生猛烈的攻击,为了探究引发繁殖期间雄性三刺鱼发生攻击行为的诱因,生物实验小组进行了如下实验。

实验小组的同学自制了如图所示的A、B、C、D四种三刺鱼模型各3个,其中A和B腹部为灰褐色,C和D腹部为红色;A和C体形相同,B和D体形相同。将四种模型分别投入到A、B、C、D四个相同的大鱼缸中,鱼缸中还放置有发育状况相同的繁殖期间的雄性三刺鱼各10条,观察雄性三刺鱼的反应情况。

(1)如果利用模型A和C、B和D进行对照实验,变量是 ,如果在C,D鱼缸中观察到三刺鱼有攻击行为,可以得出的实验结论是 。

(2)如果利用模型A和B、C和D进行对照实验,变量是 ,探究的问题是 ?

(3)如果去掉B和C,只用A和D进行实验,实验小组的同学认为得出的结论会不准确。请说明理由 。

22.蚯蚓是营腐生生活的穴居动物,与人类的关系非常密切。下面让我们一起通过观察和实验来认识它。

(1)蚯蚓适应土壤生活的形态结构特点是: (写出一条即可)。

(2)为探究蚯蚓的运动,晓明同学设计了图一实验:取一块纸板,用浸水的毛笔在纸板中央画一条水道。另取一块玻璃板,同样用浸水的毛笔在板的中央画一条水道。选两条在同一土壤中采集到的大小相同的蚯蚓,将它们放在同一水平线上。他想要探究的问题是: ?蚯蚓在纸板或玻璃板上蠕动,它不能快速运动的重要原因是 。实验中用浸润的毛笔画水道的主要原因是 。

(3)图二是蚯蚓走“T”形迷宫获取食物的实验装置图,蚯蚓要经过大约200次的尝试,遭受多次轻微的电击后才能直接爬向潮湿的暗室找到食物。从获得的途径来看,蚯蚓的行为属于 。在探究“小鼠走迷宫获取食物”的实验时,小鼠走的迷宫很复杂,而且“尝试和错误”的次数很少,这个事例说明 。

(4)蚯蚓的身体由许多彼此相似的 构成,属于环节动物。从动物进化的历程看,软体动物与环节动物有着共同的祖先。软体动物比环节动物进化的特征有 (写出一项)。

三、综合题

23.2023年成都大运会、杭州亚运会涌现出很多优秀的中国体育健儿——谢震业、王楚钦等等。他们的成绩与长期努力进行体育训练分不开。在学校科技节模型设计比赛中,“未来发明家”团队展示了他们的一个设计作品,与运动有关,如下图甲所示:①两块轻质铝材用轴承相连,既牢固又灵活;②“气动人工肌肉”通入高压空气可实现收缩;③触碰感应装置后,控制系统能控制相应气动人工肌肉的收缩和舒张。图乙、丙表示肌肉和关节的示意图,请据图回答问题:

(1)该设计图甲中,轴承相当于运动系统中的 ,轻质铝材相当于运动系统中的 ,感应装置相当于反射弧中的传入神经,控制系统相当于人体的 系统。当触碰感应装置后,控制系统控制气动人工肌肉 (填字母)收缩,另一个气动人工肌肉舒张,这样就完成了缩手反射。

(2)王楚钦在伸手击球时,图乙中[②]处于 状态。

(3)图丙中[④] 会产生少量的滑液,从而使关节活动灵活。

24.膝关节是人体结构最复杂的关节,也是受损几率较高的关节。

(1)膝关节是髌骨、股骨和胫骨相连接的部位,如图1所示,由股骨下端的 、胫骨上端的关节窝等结构组成。在这二者之间分布有上凹下平的半月板,它是一种纤维软骨,可增加关节面的契合度,起到减小 、缓冲震荡等作用。

(2)膝关节肩负着承担体重和参与下肢活动的重要功能。进行图2所示的动作时,左腿的膝关节需要股四头肌和腘绳肌同时 (填“收缩”或“舒张”),并依赖图1所示膝关节中的前、后、内、外多条 的牵制和保护,才能在承重的同时保持身体平衡,因此膝关节容易受到损伤。

(3)对膝损伤患者的受伤原因进行调查,结果如图3所示。据图可知,导致膝关节损伤的原因有多种,其中占比最高的是 。该调查结果对你未来进行体育运动有什么启示: 。

参考答案:

1.B

【分析】动物因种类不同,生存环境各异,其运动方式也不同。动物的运动形式多种多样,有飞行、爬行、行走、奔跑等。

【详解】A.斑马的四肢发达,既可以支撑身体,又适于奔跑,故A正确。

B.蜻蜓属于昆虫,两对翅膀适于飞行,故B错误。

C.大雁属于鸟类,鸟的前肢变成翼,翼是飞行器官,适于飞翔,故C正确。

D.蝌蚪像鱼,没有四肢,用尾巴游泳,故D正确。

故选B。

2.C

【分析】骨与骨之间的连接称骨连结。骨连结又分为直接连接和间接连接,关节是间接连接的一种形式。关节由两块或两块以上的骨构成,基本结构有关节面、关节囊和关节腔。

【详解】A.骨骼肌两端较细呈乳白色部分的肌腱和中间较粗的肌腹组成,A正确。

B.人体能产生运动,是因为骨骼肌受到神经传来的刺激而收缩,再牵动骨绕着关节活动,骨起杠杆作用,关节起支点作用,骨骼肌收缩产生动力,B正确。

C.运动系统主要由骨骼与骨骼肌组成。骨骼包括:骨与骨连结,C错误。

D.人体能产生运动,是因为骨骼肌受到神经传来的刺激而收缩,再牵动骨绕着关节活动,骨起杠杆作用,关节起支点作用,骨骼肌收缩产生动力,D正确。

故选C。

3.B

【分析】先天性行为是指动物生来就有的,由动物体内的遗传物质所决定的行为,称为先天性行为例如:蜜蜂采蜜,蚂蚁建巢,蜘蛛织,鸟类迁徙等。先天性行为是动物的一种本能行为,不会丧失.学习行为是动物出生后通过学习得来的行为。动物建立学习行为的主要方式是条件反射,参与神经中枢是大脑皮层不是与生俱来的而是动物在成长过程中,通过生活经验和“学习”逐渐建立起来的新的行为。

【详解】A.经过热身运动后可改善身体柔软度,如关节活动角度,可防止韧带、关节、肌腱扭伤、脱臼,并有助于技术潜能发挥,A正确。

B.哺乳动物的运动系统包括骨、关节和骨骼肌,B错误。

C. 动物越高等,学习能力越强,学习中“尝试与错误”的次数越少,C正确。

D. 从获得途径上看,“鹦鹉学舌”是后天经过学习和锻炼获得的学习行为,D正确。

故选B。

4.D

【分析】骨的基本结构包括骨膜、骨质和骨髓三部分,骨膜内层的成骨细胞与骨折后的修复有关。

【详解】ABC. 人体内的骨髓有两种,一种是红骨髓,另一种是黄骨髓。幼年时人的骨髓腔里是红骨髓,具有造血功能。成年后骨髓腔里的红骨髓转变成了黄骨髓失去造血功能。但当人体大量失血时,骨髓腔里的黄骨髓还可以转化为红骨髓,恢复造血的功能。在人的骨松质里有红骨髓,终生具有造血功能。但是,骨髓与骨折后的康复无直接关系,ABC错误。

D.骨的基本结构包括骨膜、骨质和骨髓三部分组成。其中骨膜是紧密贴附在骨表面的一层致密结缔组织膜,骨膜内含有神经和血管分布,起营养骨质的作用,神经还有感觉的作用;骨膜内还有成骨细胞,成骨细胞可以产生新的骨质,与骨的长粗和骨的愈合有关。可见,小梦同学由于意外导致小腿发生骨折,经过一段时间的休养,最终康复。对他的骨愈合起重要作用的是骨膜内的成骨细胞,D正确。

故选D。

5.C

【分析】由题图可知:甲包含乙、丙、丁,即甲与乙、丙、丁之间是包含关系,乙、丙、丁之间属于并列关系。

【详解】A.狼属于哺乳动物,牙齿有门齿、犬齿、臼齿的分化,有利于捕获猎物和消化食物,故A正确。

B.关节由两块或两块以上的骨构成,基本结构有关节面、关节囊和关节腔,故B正确。

C.动物行为从获得的途径可分为先天性行为、学习行为;从行为所具有的适应性意义来看,动物的行为分为取食行为、繁殖行为、防御行为、攻击行为、迁徙行为、社会行为等。所以先天性行为、学习行为、社会行为不属于并列关系,故C错误。

D.社会行为是指同一种群的动物相互作用所表现的各种行为。具有社会行为的动物,群体内部往往形成一定的组织,成员间有明确的分工,有的群体中还形成等级,故D正确。

故选C。

6.C

【分析】学习行为是动物出生后,在动物的成长过程中,通过生活经验和学习逐渐建立起来的新的行为。动物越高等,大脑越发达,学习能力就越强。

【详解】动物越高等,大脑越发达,学习能力就越强,完成取食前的尝试次越少。“甲、乙、丙三种动物完成取食前的尝试次数依次为:21次、35次、9次”,因此三种动物从低等到高等的顺序可能是乙、甲、丙。因此,C符合题意,ABD不符合题意。

故选C。

7.D

【分析】骨骼肌有受刺激而收缩的特性,当骨骼肌受神经传来的刺激收缩时,就会牵动着它所附着的骨,绕着关节活动,于是躯体就产生了运动。

【详解】骨骼肌具有收缩的特性,但是只能牵拉骨,而不能推开骨,一个动作的完成至少需要两组或两组以上的肌肉相互配合、共同完成。在跑步的过程中,大腿前侧和后侧的两组肌肉是一组收缩,另一组舒张,这样交替进行的,故D正确,ABC错误。

故选D。

8.C

【分析】由动物生来就有的,由体内遗传物质决定的行为,叫先天性行为;在遗传因素的基础上,由环境因素的作用,通过后天的生活经验和学习得来的行为,称为学习行为。

【详解】A.大雁南飞是生来就有的,由动物体内的遗传物质所决定的行为,属于先天性行为;而老马识途是通过后天“学习”获得的行为,属于学习行为,A错误。

B.学习行为是在遗传因素的基础上,通过环境因素的作用,由生活经验和学习而获得的行为,与遗传物质有关,B错误。

C.动物的学习行为是在遗传因素的基础上建立的,同种动物的不同个体的遗传物质不完全相同,故学习能力也不同,C正确。

D.一般来说,动物越高等,学习能力越强,“尝试与错误”的次数越少,学习行为越复杂,D错误。

故选C。

9.C

【分析】在探究蚂蚁的通讯时,蚂蚁传递信息的主要方式是依靠分泌物的气味。

【详解】A.为不影响实验效果,捕获的蚂蚁必需来自同一蚁穴,A正确。

B.实验所用的蚂蚁最好饲养一段时间后,使它处于饥饿状态,这样更利于实验观察,B正确。

C.实验用的木条大小、长短大致要一致,目的是控制单一变量,便于排除其它因素对实验结果的影响和干扰,以免影响实验结果,C错误。

D.实验中可以将连接AB的小木头与连接BC的小木头进行交换,可以探究蚂蚁是否依靠分泌物进行通讯的,D正确。

故选C。

10.D

【分析】骨骼肌有受刺激而收缩的特性,当骨骼肌受神经传来的刺激收缩时,就会牵动骨绕关节活动,于是躯体就会产生运动。图中①②模拟骨,③④模拟骨骼肌。

【详解】A.运动系统主要是由骨、关节和肌肉组成的,图中相当于关节,硬纸板相当于骨,故A正确。

B.骨与骨之间通过关节等方式相连形成骨骼,图中用工字钉将①和②相连,模拟的是运动系统中的骨骼,故B正确。

C.骨骼肌包括中间较粗的肌腹和两端较细的肌腱,同一块骨骼肌的两端跨过关节分别固定在两块不同的骨上。骨骼肌有受刺激而收缩的特性,当骨骼肌收缩受神经传来的刺激收缩时,就会牵动着它所附着的骨,绕着关节活动,于是躯体就袜枣银产生了运动。但骨骼肌只能收缩牵拉骨而不能将骨推开,因此一个动作的完成总是由两组肌肉相互配合活动,共同完成的。因此③④松紧带相当于肌肉,至少需要两组肌肉相互配合才能完成运动,故C正确。

D.屈肘时,肱二头肌收缩,肱三头肌舒张;若用该模型模拟屈肘运动,则③收缩,④舒张,故D错误。

故选D。

11.C

【分析】骨骼肌有受刺激而收缩的特性,当骨骼肌受神经传来的刺激收缩时,就会牵动着它所附着的骨,绕着关节活动,于是躯体就产生了运动。

【详解】A.骨骼肌包括中间较粗的肌腹和两端较细的肌腱,其中肌腱属于结缔组织,肌腹主要由肌肉组织组成,A正确。

B.在运动中,神经系统起调节作用,骨起杠杆的作用,关节起支点作用,骨骼肌收缩起动力作用。可见深蹲起时,膝关节起到支点的作用,B正确。

C.深蹲后起身过程中,股四头肌收缩、臀肌舒张,牵引着骨绕着关节共同完成动作,C错误。

D.深蹲起所需的能量是在肌肉细胞中的线粒体内通过呼吸作用分解有机物释放的,D正确。

故选C。

12.C

【分析】社会行为是群体内形成了一定的组织,成员间有明确分工的动物群集行为,有的高等动物还形成等级。

【详解】AB.社会行为动物之间有明确的分工、一定的组织,因为这样群体内的合作,有利于动物个体及群体的生存和繁衍,AB 正确。

C.社会行为是指动物之间有分工、合作,有的还形成等级,所以不是所有高等动物都有社会行为,如老虎,C错误。

D.有社会行为的动物,群体之间一般通过动作、声音、气味进行交流,群体内有传递信息的“语言”,D正确。

故选C。

13.A

【分析】关节是骨连结的主要形式,一般由关节面、关节囊和关节腔三个部分组成,其结构图如下:

①关节面:相邻两块骨的接触面,凸起的一面叫关节头;凹进的一面叫关节窝。关节面上覆盖着光滑的关节软骨,可减少运动时相邻两骨之间的摩擦和缓冲运动时的震动。②关节囊:关节囊为附着在相邻关节面周围及附近骨表面的结缔组织囊,内含血管和神经等,包绕着整个关节,使相邻两块骨牢固地联系在一起,使关节牢固;关节囊的内层为滑膜层,可分泌少量透明的滑液,在关节面之间起润滑作用,以减少摩擦。③关节腔:是由关节囊和关节面共同围成的密闭腔隙,内有关节囊内壁分泌的滑液,可减少骨与骨之间的摩擦,使关节活动灵活。

【详解】关节囊的内层可分泌少量透明的滑液,进入关节腔在关节面之间起润滑作用,从而能够减少相邻两骨之间的摩擦,乐乐的爷爷走路时经常会出现膝盖疼痛的现象,是由于关节囊分泌滑液不足导致的,所以医生在他的膝关节腔内注射了玻璃酸钠溶液,该溶液相当于滑液的作用,症状很快得到缓解,故A符合题意, BCD不符合题意。

故选A。

14.D

【分析】动物的运动的意义,如:动物通过运动有利于个体生存、繁衍后代等。

【详解】动物通过运动比较迅速地改变自身的空间位置,扩大了陆生动物的活动空间,以利于寻找食物、有利于动物寻找配偶,有利于逃避敌害和繁衍种族,动物的运动对动物的自身生存和繁衍后代有着十分重要的意义,故ABC不符合题意,D符合题意。

故选D。

15.B

【分析】通讯是具有适应意义的行为,常见的通讯事例大多是互利的,如通过通讯异性个体得以交配,社群动物得以共同取食、御敌等。动物之间通过动作、声音、气味、性外激素等进行信息交流。

【详解】狗是嗅觉非常灵敏的动物,外出的狗不时撒尿,是在通过自己的尿的气味告诉其他狗这是它的领地,不要来侵犯,目的是留下气味做“记号”,故ACD错误,B正确。

故选B。

16.C

【分析】动物的行为复杂多样,按获得途径可分为先天性行为和学习行为;按行为的功能、不同表现可分为觅食行为、贮食行为、攻击行为、防御行为、领域行为、繁殖行为、节律行为、社会行为、定向行为、通讯行为等。

【详解】A.先天性行为是动物生来就有的,由动物体内的遗传物质决定的行为,是动物的一种本能,不会丧失,所以能伴随动物一生。但学习行为是在遗传因素的基础上,通过环境因素的作用,由生活经验和学习而获得的行为。当刺激该行为产生的环境因素去除后,该行为会逐渐消失。故A不符合题意。

B.先天性行为是动物生来就有的,学习行为是动物出生后,在动物的成长过程中,是在遗传因素的基础上,通过生活经验和学习逐渐建立起来的新的行为,故B不符合题意。

C.先天性行为维持动物最基本生存和繁衍的需要,学习行为使动物不断适应复杂多变的环境,得以更好地生存和繁衍。因此先天性行为和学习行为有助于动物的生存和繁衍,故C符合题意。

D.先天性行为是动物生来就有的,学习行为需经过后天的学习和经验所得,故D不符合题意。

故选C。

17.C

【分析】关节的基本结构包括:关节头、关节窝、关节软骨、关节囊和关节腔。图中的1关节头,4关节窝,2关节囊,3关节腔,5关节软骨。

【详解】A.若运动过猛或不慎,1关节头会从4关节窝中滑脱出来,这种现象叫做脱臼,A正确。

B.关节头和关节窝表面覆有一层光滑的5关节软骨,它可减少运动时两骨间的摩擦和缓冲运动时的震动,使关节的运动更加灵活。2关节囊为附着在相邻关节周缘及附近骨表面的结缔组织囊,它包绕着整个关节,使相邻两块骨牢固地联系在一起,B正确。

C.根据分析可知,1关节头,4关节窝,2关节囊,3关节腔,5关节软骨,C错误。

D.关节具有既牢固又灵活的特点。1关节头略凸,4关节窝略凹,关节头位于关节窝中使关节更加牢固;2关节囊连接相邻的两骨,包绕着整个的关节,关节囊及其内外的韧带与关节的牢固性有关。关节头和关节窝表面覆有一层光滑的关节软骨,可减少运动时两骨间的摩擦和缓冲运动时的震动,使关节的运动更加灵活。关节囊的内表面能分泌滑液,进入关节腔,润滑关节软骨,减少骨与骨之间的摩擦,使关节的运动灵活自如,D正确。

故选C。

18.D

【分析】骨骼肌有受刺激而收缩的特性,当骨骼肌受神经传来的刺激收缩时,就会牵动着它所附着的骨,绕着关节活动,于是躯体就产生了运动。

【详解】A.运动并不是仅靠运动系统来完成的,还需要神经系统的调节。运动所需的能量,有赖于消化系统、呼吸系统、循环系统等系统的配合,A正确。

BC.人体能产生运动,是因为骨骼肌受到神经传来的刺激而收缩,再牵动骨绕着关节活动,骨起杠杆作用,关节起支点作用,骨骼肌收缩产生动力。可见,动作的形成需要骨、关节和肌肉协调配合,BC正确。

D.骨的运动要靠骨骼肌的牵拉,但骨骼肌只能收缩牵拉骨而不能将骨推开。因此同一块骨骼肌的两端跨过关节分别固定在两块不同的骨上,D错误。

故选D。

19.(1)蚂蚁喜欢甜食吗?

(2)蚂蚁喜欢甜食/蚂蚁不喜欢甜食

(3)9

(4)蚂蚁喜欢甜食

(5)避免偶然性

【分析】对照实验是在研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同外,其他条件都相同的实验,这个不同的条件,就是唯一变量。 一般的对实验变量进行处理的,就是实验组,没有对实验变量进行处理的就是对照组。 为确保实验组、对照组实验结果的合理性,对影响实验的其他相关因素应设置均处于相同且理想状态,这样做的目的是控制单一变量,便于排除其它因素对实验结果的影响和干扰。

【详解】(1)某实验小组要探究的是“蚂蚁是否喜欢甜食”。因此,提出问题:蚂蚁喜欢甜食吗?

(2)假设是根据自己已有的知识和生活经验对问题作出的肯定或否定的答案。所以,做出的假设是:蚂蚁喜欢甜食或蚂蚁不喜欢甜食。

(3)通过上述表格中的实验数据可知:浓糖水(10+8+8+10+9)÷5=9只。因此,该组同学的5次数据中,在浓糖水一端的蚂蚁平均是9只。

(4)通过上述表格中的实验数据可知:清水组(0+2+2+0+1)÷5=1只;浓糖水(10+8+8+10+9)÷5=9只,浓糖水组明显多于清水组,故可以得出结论:蚂蚁喜欢甜食。

(5)如果只用1只蚂蚁做实验,结果具有很大的偶然性(如蚂蚁生病或处于特殊生长时期等),不足以说明问题。

20.(1) 哺乳 保持单一变量

(2) 不同 遗传 越强

(3) 学习/后天性/复杂 可以更好的适应不断变化的复杂环境

(4)饥饿

(5)信息交流

【分析】先天性行为是动物生来就有的,由动物体内的遗传物质决定的行为,是动物的一种本能,不会丧失;学习行为是动物出生后,在动物的成长过程中,通过生活经验和学习逐渐建立起来的新的行为。

【详解】(1)哺乳动物的主要特征:体表面有毛;一般分头、颈、躯干、四肢和尾五个部分;牙齿分化;体腔内有膈;心脏四腔;用肺呼吸;大脑发达;体温恒定,是恒温动物;胎生、哺乳等;小白鼠具有以上特点,属于哺乳动物。为了控制单一变量,使实验结果更准确,具有说服力,采用三只大小相同、健康一致小白鼠做实验。

(2)由实验表格中的数据可以看出,三只小白鼠每次找到食物的时间都不同,证明不同个体的小白鼠学习能力不一样,说明学习行为的获得能力是建立在遗传因素的基础上的。蚯蚓是环节动物,小白鼠是哺乳动物,环节动物不论错误次数还是时间都比哺乳动物多得多,说明动物越高等,学习能力越强,学会某种行为时“尝试与错误”的次数越少。

(3)小白鼠通过训练走迷宫获取食物的行为,从行为获得途径上看属于学习行为,学习行为能使个体可以更好的适应不断变化的复杂环境。

(4)为了保证小鼠走迷宫获取食物的学习行为正常进行,实验开始前,要让小白鼠处于饥饿状态,以使摆放的食物更具吸引力,有利于观察。

(5)动物之间需要进行信息交流,称为信息流;即一个群体中的动物个体向其他个体发出某种信息,接受信息的个体产生某种行为的反应;动物通过动作、声音、气味(如性外激素)进行信息交流。因此,鼠类能通过气味识别同类,这种气味起到了信息交流的作用。

21.(1) 腹部颜色 腹部红色是引发繁殖期间雄性三刺鱼发生攻击行为的诱因

(2) 鱼的体形 鱼的体形是引发繁殖期间雄性三刺鱼发生攻击行为的诱因吗

(3)不符合单一变量原

【分析】对照实验:在探究某种条件对研究对象的影响时,对研究对象进行的除了该条件不同以外,其他条件都相同的实验。根据变量设置一组对照实验,使实验结果具有说服力。一般来说,对实验变量进行处理的,就是实验组。没有处理的就是对照组。

【详解】(1)实验中A和B腹部为灰褐色,C和D腹部为红色;A和C体形相同,B和D体形相同。如果利用模型A和C、B和D进行对照实验,变量是腹部颜色,如果在C,D鱼缸中观察到三刺鱼有攻击行为,可以得出的实验结论是腹部红色是引发繁殖期间雄性三刺鱼发生攻击行为的诱因。

(2)A和C体形相同,B和D体形相同,如果利用模型A和B、C和D进行对照实验,实验的变量是鱼的体形,探究的问题是鱼的体形是引发繁殖期间雄性三刺鱼发生攻击行为的诱因吗?

(3)如果去掉B和C,只用A和D进行实验,实验小组的同学认为得出的结论会不准确,理由是不符合单一变量原则,即有两个变量颜色和体型,不能构成对照实验。

22.(1)身体呈圆筒形,能减少土壤的阻力;身体分节,利于在土壤中钻行;体壁能分泌黏液,使体表湿润,能呼吸且减少土壤的阻力;体表有刚毛,利于在土壤中钻行(只要合理就得分)

(2) 蚯蚓在纸板上比在玻璃板上爬得快吗? 体内无发达的肌肉,更无骨骼 使蚯蚓体表保持湿润,不影响呼吸

(3) 学习行为 动物越高等,学习能力越强,学习行为越复杂

(4) 体节 身体表面有外套膜,大多具有贝壳,有专门的运动和呼吸器官(答对一条即可)

【分析】先天性行为是动物生来就有的,由动物体内的遗传物质决定的行为,是动物的一种本能,不会丧失,如鸟类迁徙。学习行为是动物出生后在动物的成长过程中,通过生活经验和学习逐渐建立起来的新的行为。

【详解】(1)蚯蚓属于环节动物,身体呈圆筒形,能减少土壤的阻力;身体分节,利于在土壤中钻行;体壁能分泌黏液,使体表湿润,能呼吸且减少土壤的阻力;体表有刚毛,利于在土壤中钻行。

(2)根据:晓明同学设计了图一实验:取一块纸板,用浸水的毛笔在纸板中央画一条水道。另取一块玻璃板,同样用浸水的毛笔在板的中央画一条水道。因此,他想要探究的问题是:蚯蚓在纸板上比在玻璃板上爬得快吗?蚯蚓体内无发达的肌肉,更无骨骼,在玻璃板或纸板不能快速运动;蚯蚓用湿润的体壁呼吸。因此,实验中用浸润的毛笔画水道的主要原因是使蚯蚓体表保持湿润,不影响呼吸。

(3)蚯蚓走“T”形迷宫获取食物是出生后在动物的成长过程中,通过生活经验和学习逐渐建立起来的学习行为。动物越高等,学习能力越强,“尝试与错误”的次数越少。小鼠比蚯蚓高等,因此小鼠尝试错误的次数要比蚯蚓尝试错误的次数少;学习行为是动物出生后动物在成长过程中,通过生活经验和“学习”逐渐建立起来的新的行为,蚯蚓和小鼠走迷宫的行为是学习行为,是在遗传因素的基础上,通过环境因素的作用,由生活经验和学习而获得的行为,动物的种类越高等,学习能力就越强,学习行为越复杂。

(4)蚯蚓的身体呈圆筒形,由许多彼此相似的体节组成;靠刚毛辅助运动,属于环节动物。软体动物:柔软的身体表面有外套膜,大多具有贝壳;有专门的运动和呼吸器官足。

23.(1) 关节 骨 神经 A

(2)收缩

(3)关节囊

【分析】人体的运动系统主要由骨、关节与骨骼肌组成;骨在运动中起到杠杆的作用;关节由关节面(关节头和关节窝)、关节囊和关节腔组成,关节在运动中起支点作用;骨骼肌包括肌腹和肌腱,肌腹是骨骼肌中间较粗的部分,受刺激而收缩,肌腱是骨骼肌两端较细的部分,跨关节附在不同的骨上,有固定作用,骨骼肌收缩能为运动提供动力。分析图示可知,图甲中,气动人工肌肉A模拟肱二头肌,气动人工肌肉B模拟肱三头肌;图乙中,①肌腱、②肌腹;图丙中,③关节软骨、④关节囊、⑤关节头、⑥关节腔、⑦关节窝。

【详解】(1)骨骼肌有受刺激而收缩的特性,当骨骼肌受神经传来的刺激收缩时,就会牵动着它所附着的骨,绕着关节活动,于是躯体就产生了运动。在运动中,骨起杠杆作用,关节起支点作用,骨骼肌收缩产生动力。对运动起调节和控制作用的是神经系统。因此,设计图甲中,轴承相当于关节,轻质铝材相当于骨,控制系统相当于人体的神经系统。骨骼肌只能收缩牵拉骨而不能将骨推开,因此一个动作的完成总是由至少两组肌肉相互配合活动,共同完成的。屈肘时,肱二头肌收缩,肱三头肌舒张;伸肘时,肱三头肌收缩,肱二头肌舒张。因此,当触碰感应装置后,控制系统控制气动人工肌肉A(可模拟肱二头肌)收缩,另一个气动人工肌肉B(可模拟肱三头肌)舒张,这样就完成了屈肘。

(2)屈肘时,肱二头肌收缩,肱三头肌舒张;伸肘时,肱三头肌收缩,肱二头肌舒张。伸手击球是伸肘动作,图乙中的②处于收缩状态。

(3)图丙中的④关节囊的内表面能分泌滑液,进入由关节囊和关节面共同围成的密闭腔隙——关节腔,润滑关节软骨,减少骨与骨之间的摩擦,使关节的运动灵活自如。

24.(1) 关节头 摩擦

(2) 收缩 韧带

(3) 运动动作不规范 要适量运动;不要带伤运动。

【分析】(1)膝关节由股骨下端、胫骨上端和髌骨组成,也是人体中最大和最复杂的关节;髌骨与股骨的髌面相接,股骨的内、外侧髁分别与胫骨的内、外侧髁上面相对。

(2)半月板是指在膝关节中间的软骨盘,分为内侧和外侧两个,在人体中主要起稳定膝关节和在运动中起缓冲作用,半月板由纤维软骨组成。

(3)股四头肌包括:股直肌、股外肌、股间肌和股内肌。股直肌起于髂前下棘,其他三者起于股骨干,四个头通过髌骨,借髌韧带止于胫骨粗隆。

(4)腘绳肌,就是大腿后侧的肌群,包括半腱肌、半膜肌、股二头肌长头,腘绳肌与强有力的股四头肌相对应。

【详解】(1) 图1所示,膝关节由股骨下端的关节头、胫骨上端的关节窝等结构组成。半月板是一种纤维软骨,在人体中主要起稳定膝关节和在运动中起缓冲作用,可增加关节面的契合度,起起到减小摩擦、缓冲震荡等作用。

(2) 韧带是人体的一种正常组织结构,主要是属于关节周围辅助结构,可以起到稳定关节,维持柔韧性的效果,进行图2所示的动作时,左腿的膝关节需要股四头肌和腘绳肌同时收缩。并依赖图1所示膝关节中的前、后,内、外多条韧带的牵制和保护,才能在承重的同时保持身体平衡,因此膝关节容易受到损伤。

(3) 根据图3数据:导致膝关节损伤的原因有多种,其中占比最高的是运动动作不规范;给我们的启示:要适量运动;不要带伤运动;选择适合的运动装备,减少意外事故等。

同课章节目录