2024年中考历史一轮复习学案 第五单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024年中考历史一轮复习学案 第五单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 441.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-02-23 19:29:56 | ||

图片预览

文档简介

第五单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

第21课 隋朝的统一与灭亡

一、隋朝的建立

1. 隋的建立: 年, (隋文帝)夺取北周政权,建立隋朝,定都 。

2. 隋的统一:

时间: 年,隋朝灭陈,统一南北。

隋统一原因:①长期的分裂和战乱,人民渴望统一。

②北方民族大融合,江南经济的发展。

③隋朝励精图治,国力强盛;陈朝统治腐败,力量衰弱。

意义:结束了长期的分裂,实现了统一,为隋唐时期经济文化的繁荣发展奠定了基础。

3. 隋朝经济的繁荣──“开皇之治”

(1)表现:人口激增,垦田扩大、粮仓丰实。

(2)原因:①国家统一,社会安定;②隋文帝励精图治,发展生产;③统治者提倡节俭。

(3)隋文帝在位时期,国家统一、安定,人民负担较轻,经济繁荣发展,史称隋文帝的统治为“开皇之治”。

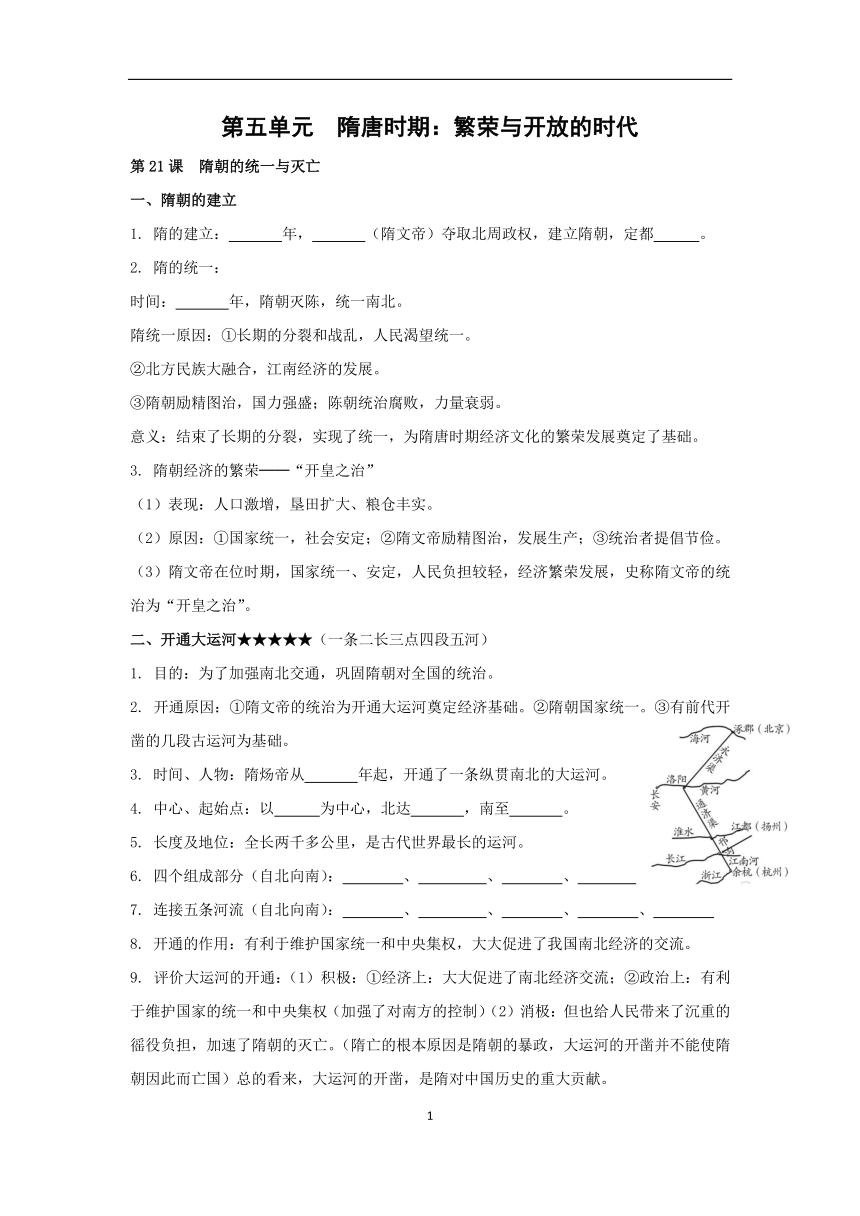

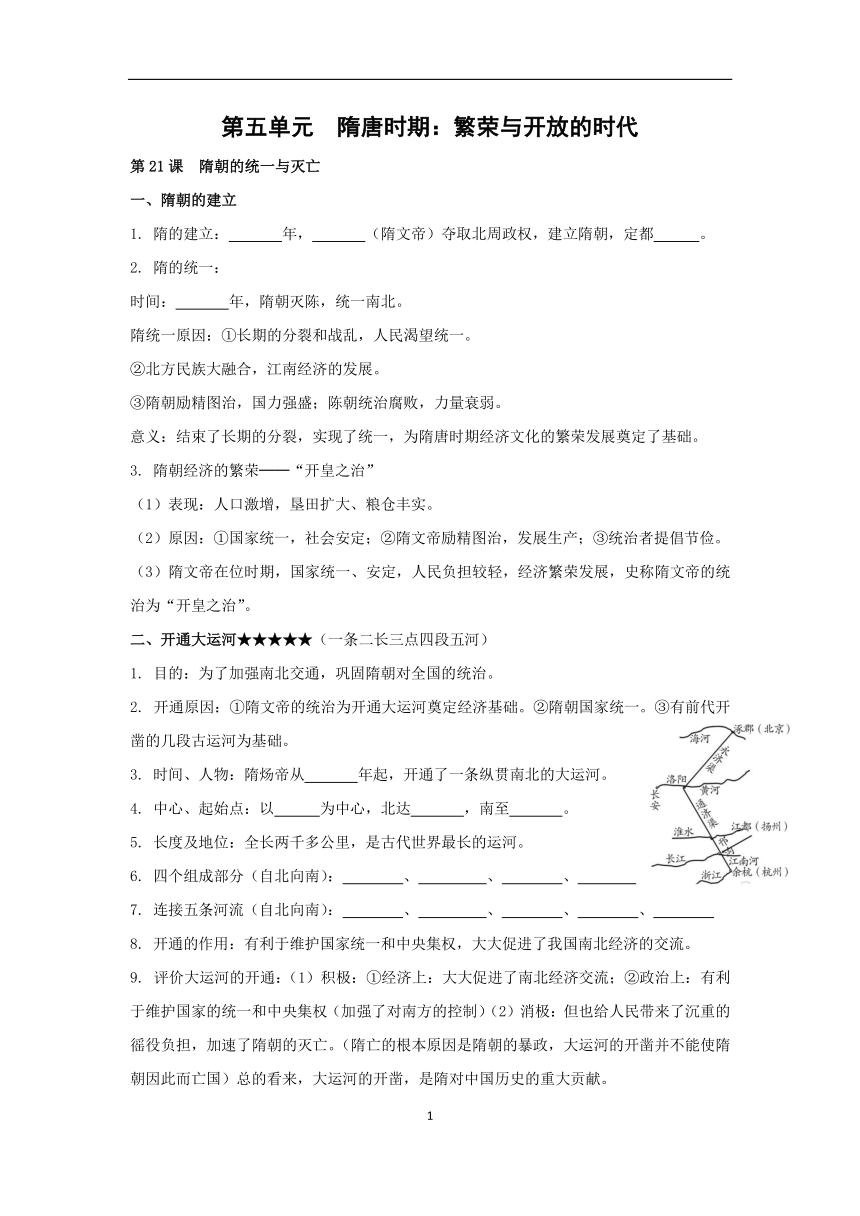

二、开通大运河★★★★★(一条二长三点四段五河)

1. 目的:为了加强南北交通,巩固隋朝对全国的统治。

2. 开通原因:①隋文帝的统治为开通大运河奠定经济基础。②隋朝国家统一。③有前代开凿的几段古运河为基础。

3. 时间、人物:隋炀帝从 年起,开通了一条纵贯南北的大运河。

4. 中心、起始点:以 为中心,北达 ,南至 。

5. 长度及地位:全长两千多公里,是古代世界最长的运河。

6. 四个组成部分(自北向南): 、 、 、

7. 连接五条河流(自北向南): 、 、 、 、

8. 开通的作用:有利于维护国家统一和中央集权,大大促进了我国南北经济的交流。

9. 评价大运河的开通:(1)积极:①经济上:大大促进了南北经济交流;②政治上:有利于维护国家的统一和中央集权(加强了对南方的控制)(2)消极:但也给人民带来了沉重的徭役负担,加速了隋朝的灭亡。(隋亡的根本原因是隋朝的暴政,大运河的开凿并不能使隋朝因此而亡国)总的看来,大运河的开凿,是隋对中国历史的重大贡献。

三、开创科举取士制度★★★

1.过程:①隋文帝即位后,废除了前朝的选官制度,注重考查人才的学识,初步建立起通过考试选拔人才的制度。②隋炀帝时, 的创立,标志着 的正式确立。

2.意义(影响):科举制的创立,是中国古代选官制度的一大变革,加强了皇帝在选官和用人上的权力,扩大了官吏选拔的范围,使有才学的人能够由此参政,同时也推动了教育的发展。科举制成为历朝选拔官吏的主要制度,一直维持了1300多年。

四、隋朝的灭亡

1.背景:隋炀帝好大喜功,不恤民力,又纵情享乐,奢侈无度。在位期间,营建了一系列重大工程,屡次发动战争,致使民不聊生,社会矛盾激化。

2.概况: 地区首先爆发农民起义,随即蔓延至全国,隋朝统治面临瓦解。

3.灭亡:公元 年,隋炀帝在 被部将杀死,隋朝灭亡。(与秦朝灭亡原因相同都是暴政亡国)

第22课 从“贞观之治”到“开元盛世”

一、唐朝的建立与“贞观之治”

1.建立: 年,李渊建立唐朝,定都 。李渊就是 。随后消灭各支起义军和割据势力,平定了全国。

2.即位: 年,李世民(唐太宗)即位,年号“贞观”。

3.统治:

(1)盛世出现的原因:★★★

①唐太宗吸取隋朝速亡的历史教训,认识到人民群众力量的伟大(“水能载舟,亦能覆舟”)

②勤于政事,虚心纳谏,从善如流。大臣 敢于直言,前后进谏200多次(被称为“谏臣”)。著名宰相 、 。(被称为“房谋杜断”)

(2)措施:

a.政治:①进一步完善三省六部制,明确中央机构的职权及决策程序;【三省:中书省:(起草诏令);门下省(审核政令);尚书省(传达执行)】★★★

②制定法律,减省刑罚;

③增加科举考试科目,鼓励士人报考, 逐渐成为最重要的科目;★★★

④严格考查各级官吏的政绩。

b.经济上,减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产。

c.军事上,先后击败东、西突厥,加强了对西域的统治。

4.结果:唐太宗统治期间,政治比较清明,经济得到进一步发展,国力增强,文教昌盛,史称“ ”

5. 评价唐太宗:唐太宗是我国历史上杰出的封建帝王。

6. 封建社会的主要盛世及其共同点:

(1)主要盛世:西汉的 和汉武盛世、东汉的“ ”、隋朝的“ ”、唐朝的“ ”和“ ”以及清朝前期的 。

(2)共同原因:★★★

A. 国家统一和社会稳定是盛世局面出现的前提和基础。

B. 政治清明和政策稳定是盛世局面的保证。(如:制度的创新、开明的民族政策、开放的外交政策等。)

C. 人民群众的辛勤劳动。

D. 统治者的勤政爱民、励精图治。

(3)共同表现:国家统一,社会安定,政治清明,经济繁荣,思想活跃,外交开放,人民生活有所改善。

7. 现实意义(启示):(1)维护国家统一和社会安定保证社会经济发展。

(2)合理调整统治政策,促进经济快速发展。

(3)重视人才的培养、选拔和任用,调动劳动者的积极性。

(4)以德治国与以法治国并重,确立民本思想,构建和谐的人际关系,创建和谐社会。

二、女皇武则天

1.称帝:与唐高宗共掌朝政,后相继废掉两个已经做了皇帝的儿子,自己取而代之,改国号为 ,是中国历史上唯一的 。

2.统治措施:打击敌对的官僚贵族;大力发展科举制,创立 ,不拘一格选拔人才,扩大了统治基础。继续推行贞观以来减轻人民负担的政策和措施,重视发展生产。

3.影响:在位期间,社会经济得以持续发展,人口持续增长,边疆得到巩固和开拓,为“开元盛世”局面的出现奠定了基础。人们称她的统治“ ”。

三、开元盛世

1.背景: (李隆基,又称唐明皇)多才多艺,治理国家也很有能力。即位后,稳定政局,励精图治。

2.措施(1)重用贤能,出现贤相 和 。

(2)整顿吏治,裁减冗员。

(3)发展经济,改革税制。

(4)注重文教,编修经籍。

3.表现:唐玄宗统治前期政治稳定,经济繁荣,国库充盈,民众生活安定,唐朝的国力达到前所未有的强大,进入鼎盛时期,历史上称为“ ”。

第23课 盛唐气象

一、经济的繁荣

1. 农业方面:①兴修大型水利工程。②农耕技术提高:水稻广泛采用育秧移植。③蔬菜有许多新品种。④茶叶生产的发展:唐朝出现了世界上第一部茶叶专著 ,作者陆羽被后人称为“茶神”。 开始在唐朝盛兴。⑤生产工具的改进:出现新的农业工具── ;创制新灌溉工具── 。

2. 手工业方面:①丝织业:花色品种多,技术高超。②陶瓷业: (“类玉”“类冰”)、 (“类雪”“类银”)、 (世界工艺的珍品)。

3. 商业繁荣:(1)著名的大都市: 、 、 、成都。

(2)长安城:①建筑宏伟;②市坊分开( 是居民区,市为繁荣的 )③街道规划整齐;④是各民族交往的中心,也是一座国际性的大都市。

二、民族交往与交融

(一)西南──吐蕃(松赞干布和文成公主)

1. 吐蕃人是今天藏族的祖先。

2. 7世纪前期,吐蕃杰出的赞普松赞干布统一青藏高原,定都逻些(今拉萨)。

3. 唐太宗把 嫁给 ,密切了唐蕃经济文化交流,增进了汉藏之间的友好关系。

4. 8世纪初,唐朝又把 公主嫁给吐蕃赞普尺带珠丹。至此,吐蕃和唐朝已经“和同为一家”了。

(二)北方──回纥的勃兴

1. 回纥是今天 族的祖先。

2. 8世纪中期,唐玄宗封回纥首领为怀仁可汗。后来,回纥改名为“回鹘”。

3. 唐太宗实行开明的民族政策,得到周边各族的拥戴,当时北方和西北地区的各族首领尊奉唐太宗为各族的“ ”。

思考:唐朝采取了哪些方式,使我国统一多民族国家得到空前发展?

①设置机构:唐太宗和武则天先后设置 和 管理西域(今新疆地区)

②和亲政策:文成公主入藏,金城公主入藏

③册封制度:唐玄宗册封回纥、靺鞨和南诏的首领

④军事进攻:唐太宗打败东突厥

三、开放的社会风气

唐朝时期的社会风气比较开放,社会充满活力,人们大多显示出一种昂扬进取、积极向上的精神风貌。

四、多彩的文学艺术 ★★★★

(一)科技方面

类别 朝代 设计者 成就

建筑 隋朝 李春 赵州桥是世界上现存的最古老的一座石拱桥

雕版印刷术 唐朝 《金刚经》是世界上现存的最早的、标有确切日期的雕版印刷品

(二)文学方面(诗歌)

代表人物 生活时期 代表著作 诗歌特点 人称

李白 盛唐时期 《早发白帝城》《蜀道难》 豪迈奔放,清新飘逸,想象丰富 “诗仙”

杜甫 由盛转衰 “三吏”、“三别” 气魄雄浑,沉郁悲怆,语言精练 “诗圣” (他的诗有“诗史”之称)

白居易 唐朝中期 《秦中吟》《新乐府》 直白如话,通俗易懂

(三)书法、绘画和石窟艺术

类别 代表人物 著作 特点 成就

书法 颜真卿 《颜氏家庙碑》 雄浑敦厚 是继王羲之后,我国书法史上最有成就的书法家

欧阳询 《九成宫醴泉铭》 方折峻丽,笔力险劲 楷书四大家之一

绘画 阎立本 《步辇图》 《历代帝王像》 笔力刚健,形神兼备 擅长人物故事画

吴道子 《送子天王图》 风格奔放,立体感强 开后世写意画先河,被称为“画圣”

石窟 艺术 甘肃西部的莫高窟,是世界最大的艺术宝库之一

思考:隋唐时期为什么会出现辉煌的文化?

①经济繁荣为文化的发展奠定基础

②国家统一,社会安定为文化的发展创造条件

③各民族间和对外交流频繁,有利于文化的发展

第24课 唐朝的中外文化交流

一、遣唐使来华

1.含义:唐朝时,为了学习中国的先进文化,日本派遣使节到中国,当时称为 。(阿倍仲麻吕)

2.概况:日本派出的遣唐使有十几批,最多的一次达到500多人,同行的还有许多留学生和留学僧。

3.贡献:把唐朝先进的制度、天文历法、文字、典籍、书法艺术、建筑技术等传回日本,对日本社会的发展产生了深远的影响。

二、鉴真东渡(传播中国文化)

1.原因:接受日本僧人的邀请。

2.过程:754年, 第 次东渡抵达日本,他在日本传授佛经,还传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等。

3.意义:为中日文化交流作出了卓越的贡献。

三、玄奘西行

1.时间: 初年。

2.过程: 经过4年的长途跋涉到达天竺。他遍访名寺,研习佛法,携带大量佛经回到长安。

3.贡献:为中国佛教的发展作出了重大贡献。由其口述的《 》记载了他游历过的100多个国家和地区的山川风物及社会习俗,是研究中外交流史的珍贵文献。

思考:唐朝对外交往的特点?唐朝对外交往活跃的原因?带给我们的启示?★★★★★

特点:①对外交往比较活跃,与亚洲乃至非洲、欧洲的一些国家都有往来。②唐政府鼓励各国商人到中国贸易,允许他们长期居住。③长安、洛阳、广州、扬州等地都有频繁的外贸活动。④唐朝在世界上享有很高的声望,各国称中国人为“唐人”。

原因:①国家安定统一;②经济文化繁荣;③对外开放政策;④对外交通发达。

启示:第一,必须有稳定的政治局面,坚持对外开放的政策。

第二,提高自身素质,努力发展经济文化。

第三,学习唐朝海纳百川的博大胸怀,在传播先进文化的同时,要善于吸取其精华,为己所用。

第25课 安史之乱与唐朝衰亡

一、安史之乱

1.背景:内忧:开元末年以后, 追求享乐,任人唯亲,朝政日趋腐败。

外患:各地节度使势力膨胀,中央与地方的力量对比失去平衡,形成 的局面。边将 一身兼任范阳等三地的节度使,担负东北地区防御重任,逐渐扩张势力。

2.爆发: 年, 借口朝廷出现奸臣,和部将 一起发动叛乱,史称“ ”。

3.平定:763年

4. 影响:对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫,唐朝的国势从此 ,各种矛盾越来越尖锐。唐朝的中央权力衰微,逐渐形成 的局面。

二、黄巢起义与唐朝灭亡

1.原因:

(1)唐朝后期,统治腐败, 专权,藩镇割据的态势越来越严重,而且相互之间发生兼并战争,中央已无力控制藩镇。

(2)人民赋役繁重,生活困苦,又遇到连年的灾荒,无以为生。

2.黄巢起义:起义军在 的率领下,转战南北,并攻入长安,建立政权,给唐朝统治以致命的打击。

3.唐朝灭亡: 年, 建立了后梁政权,唐朝至此灭亡。

三、五代十国的更迭与分立

1.含义:唐朝灭亡后,北方黄河流域先后出现五个政权(后梁、后唐、后晋、后汉、后周),南方地区出现九个政权,再加上北方割据太原的北汉,史称“ ”。(特点:开国君主都是武将)

2.评价:五代十国是唐末以来藩镇割据局面的延续,虽然政权分立,但长期政治统一的历史影响和各地经济发展的密切联系,使统一始终是一个客观存在的必然趋势。

【随堂检测】

1.在大运河的修建过程中,我们的祖先遇到了许多难题,如所连接的海河、黄河等五大水系的海拔不同,如何控制水的流向等等。但他们克服了重重困难,修成了直到今天我们都为之骄傲的大运河。材料强调大运河的开通( )

A.维护了社会秩序的安定 B.体现了古代人民的智慧

C.加强了南北地区的联系 D.促进了社会经济的繁荣

2. 《中国官制大辞典》对古代某选官制度的解释:“一种允许士人自愿向官府报名,经过分科考试,根据成绩选拔人才、分别任官的制度。”该制度始创于( )

A. 隋朝 B. 唐朝 C. 元朝 D. 明朝

3.隋的“国富”历来为传统的史学家所津津乐道,隋炀帝在全国各地广设粮仓,长安、太原、洛阳等地的仓库储存了几千万匹布帛,直到唐朝初年,这些仓库中的粮食、布帛还没用尽,如此富庶的隋朝却短命而亡,其主要原因是( )

A.上层统治者奢侈腐化 B.隋朝统治政策不得民心

C.下层的人民起义不断 D.隋修建大运河耗费国力

4. 唐朝前期,先后出现了被誉为“贞观之治”和“开元盛世”的升平时期。这一时期( )

A. 开通了大运河 B. 完善了三省六部制

C. 开创了科举制 D. 发明了活字印刷术

5.杰里·本特利在《新全球史》中记述:“唐朝初期,绝大多数官员都是贵族。然而到唐朝后期,教育机会广泛存在,官员们更多地来自于普通人家。”导致唐朝官员来源前后变化的主要原因是( )

A.推进科举取士 B.唐太宗打击官僚贵族

C.完善三省六部制 D.唐玄宗大力整顿吏治

6.西汉王朝派细君公主与乌孙和亲,随带官属侍从数百人,和亲使团包含各方面人才,这些人的技艺也随之带到乌孙。唐朝文成公主入藏后,松赞干布派遣上层子弟入长安国子学以习诗书。这表明( )

A.古代中原政权与少数民族和亲均是被迫所为

B.中原与周边少数民族地区实现了经济互补

C.和亲可能促进中原文化向少数民族地区传播

D.和亲消除了古代中原政权与少数民族贵族的矛盾

7.“川中水车如纺车,以细竹为之,车骨之末,缚以竹筒,旋转时低则舀水,高则泻水”。材料描述的这种以水力作动力的灌溉工具是( )

A.耧车 B.翻车 C.筒车 D.秧马

8. 流寓湖南的文学家及其描写湖南的作品在古代湖南文学史上占有重要地位。唐代有一位大诗人,在湖南度过了他一生中的最后两年。他居无定所,来往于今岳阳、长沙、衡阳、来阳之间,写诗近百首。他的诗风淳朴厚重,反映了历史的真情实况,故有“诗史”之称。他是( )

A. 王维 B. 李白 C. 杜甫 D. 白居易

9. 中国的书法艺术是中华文化中的瑰宝。唐朝在书法艺术方面建树颇丰。下列书法家中都属于唐代名家的一组是( )

A. 钟繇、胡昭 B. 颜真卿、柳公权

C. 王羲之、怀素 D. 赵孟頰、欧阳询

10. 贞观年间,一高僧为求取佛经西行4年,游历了100多个国家和地区,最终到达天竺。后来,他的弟子根据其口述的沿途山川风貌和社会习俗,编纂成书。此书是( )

A. 《大唐西域记》 B. 《资治通鉴》 C. 《西游记》 D. 《牡丹亭》

11.从古至今,中华大地上各民族通过多种方式保持着密切交流。不断发展的各民族服饰习俗,就是文化互鉴交融的历史见证。阅读材料,回答问题。

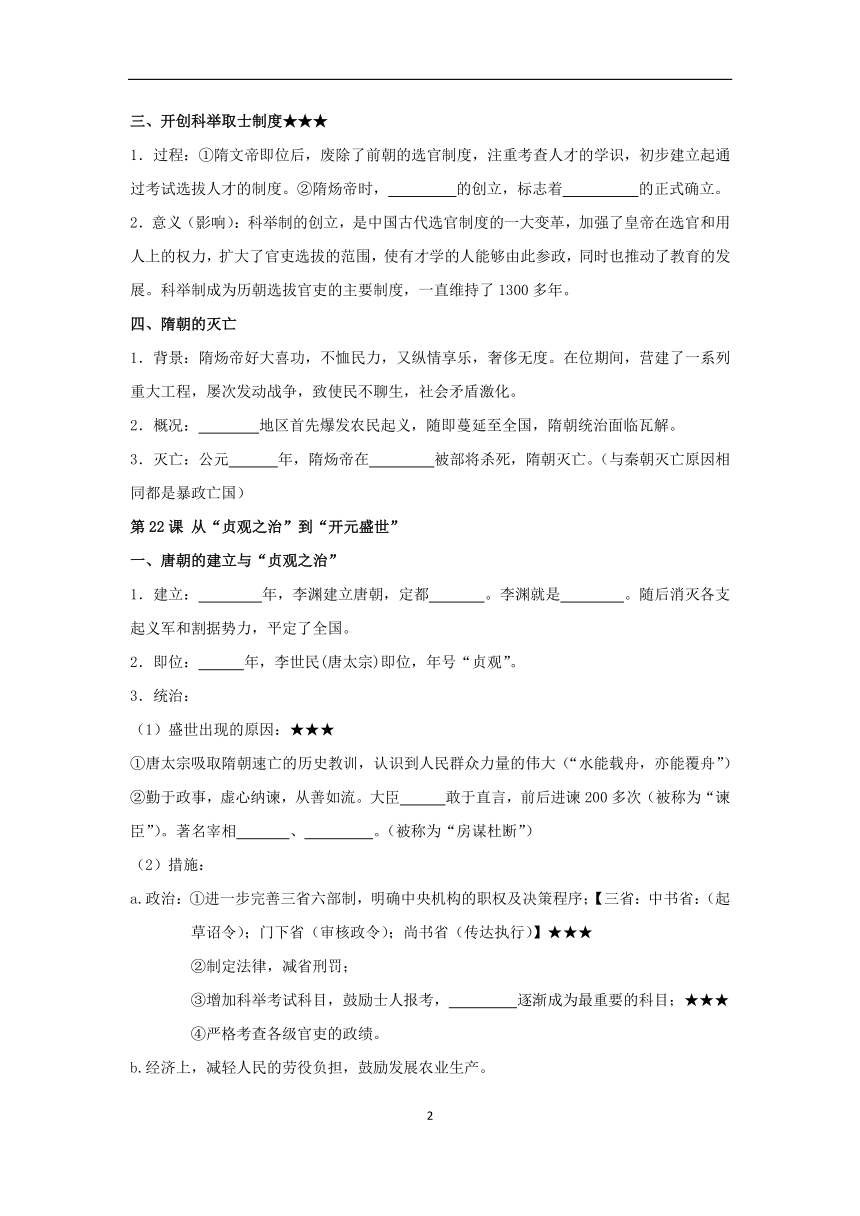

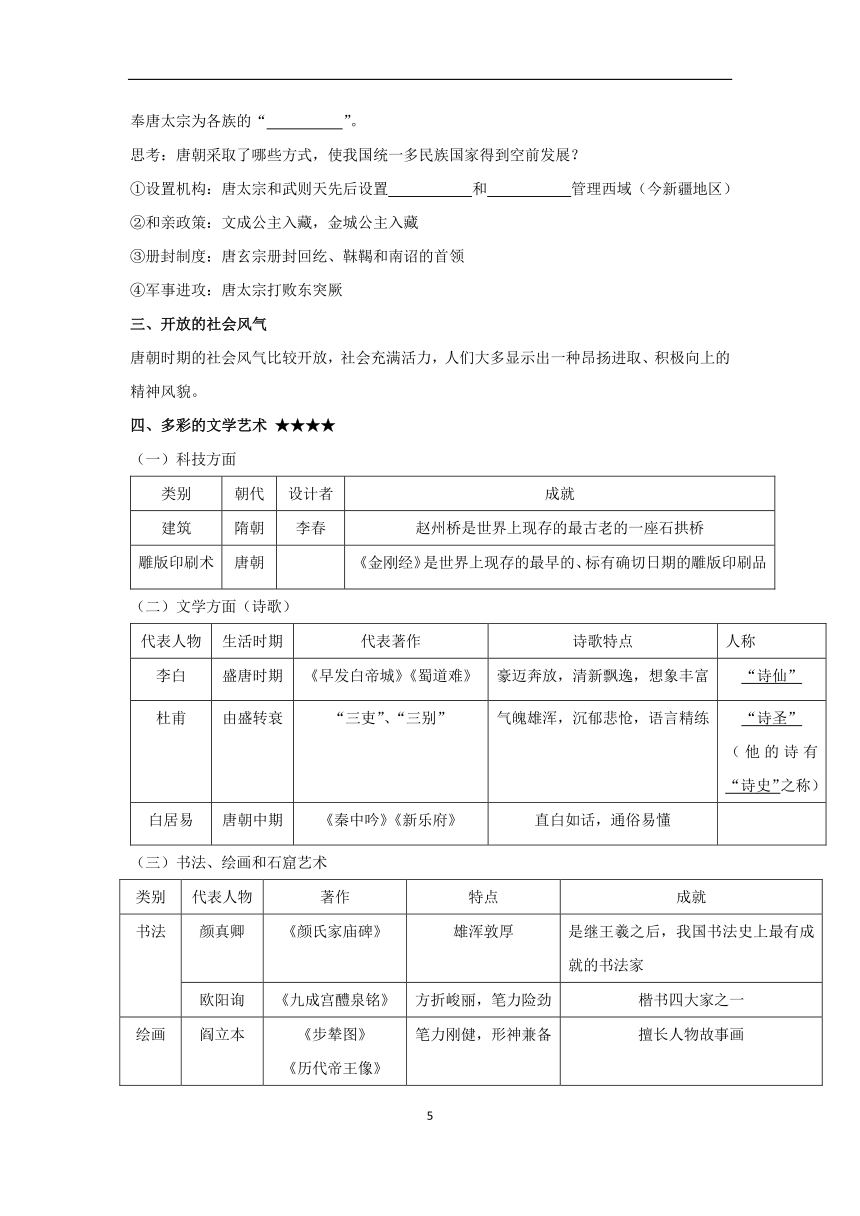

材料一

图1 胡服俑 图2 《北魏帝后礼佛图》

材料二

步辇图 贞观十五年,太宗以文成公主妻之,令礼部尚书江夏郡王道宗主婚,持节送公主于吐蕃。弄赞率其部兵次柏海,亲迎于河源。见道宗,执子好之礼甚恭,既而叹大国服饰礼仪之美,俯仰有愧沮之色。 ——《旧唐书》

材料三

旗袍原来是满族妇女的基本服装。自汉族服饰中的吉样纹样、色彩等元素融入满族服饰后,形成了独特的清代服饰文化。至今旗袍仍受中国女性喜爱,成为中华民族具有代表性的传统服饰之一。 图4 民国时期女性服饰流行旗袍

(1)与图1相比,图2中的服饰有何特点,反映了中国古代史上哪一次改革的什么内容?

(2)材料二以不同方式展现了服饰礼仪之美,共同反映了什么历史事件?

(3)综合上述材料及所学知识,请从民族文化互鉴交融的角度提炼一个观点,并运用史实加以论证。(要求观点鲜明,史论结合,逻辑严密)

参考答案

1—5 B A B B A

6—10 C C C B A

11.(1)穿戴宽松,以汉族服饰为主;孝文帝改革。

(2)吐蕃王派使臣到长安求婚,唐太宗把文成公主嫁给松赞干布(文成公主入藏)。

(3)观点1:各民族文化的互鉴交融,共同推动着中华民族生生不息发展壮大。

观点2:各民族服饰文化的互鉴交融,共同推动着中华民族服饰文化的发展

观点3:农牧文明的互鉴交融,共同推动着中华文明的发展。

2

第21课 隋朝的统一与灭亡

一、隋朝的建立

1. 隋的建立: 年, (隋文帝)夺取北周政权,建立隋朝,定都 。

2. 隋的统一:

时间: 年,隋朝灭陈,统一南北。

隋统一原因:①长期的分裂和战乱,人民渴望统一。

②北方民族大融合,江南经济的发展。

③隋朝励精图治,国力强盛;陈朝统治腐败,力量衰弱。

意义:结束了长期的分裂,实现了统一,为隋唐时期经济文化的繁荣发展奠定了基础。

3. 隋朝经济的繁荣──“开皇之治”

(1)表现:人口激增,垦田扩大、粮仓丰实。

(2)原因:①国家统一,社会安定;②隋文帝励精图治,发展生产;③统治者提倡节俭。

(3)隋文帝在位时期,国家统一、安定,人民负担较轻,经济繁荣发展,史称隋文帝的统治为“开皇之治”。

二、开通大运河★★★★★(一条二长三点四段五河)

1. 目的:为了加强南北交通,巩固隋朝对全国的统治。

2. 开通原因:①隋文帝的统治为开通大运河奠定经济基础。②隋朝国家统一。③有前代开凿的几段古运河为基础。

3. 时间、人物:隋炀帝从 年起,开通了一条纵贯南北的大运河。

4. 中心、起始点:以 为中心,北达 ,南至 。

5. 长度及地位:全长两千多公里,是古代世界最长的运河。

6. 四个组成部分(自北向南): 、 、 、

7. 连接五条河流(自北向南): 、 、 、 、

8. 开通的作用:有利于维护国家统一和中央集权,大大促进了我国南北经济的交流。

9. 评价大运河的开通:(1)积极:①经济上:大大促进了南北经济交流;②政治上:有利于维护国家的统一和中央集权(加强了对南方的控制)(2)消极:但也给人民带来了沉重的徭役负担,加速了隋朝的灭亡。(隋亡的根本原因是隋朝的暴政,大运河的开凿并不能使隋朝因此而亡国)总的看来,大运河的开凿,是隋对中国历史的重大贡献。

三、开创科举取士制度★★★

1.过程:①隋文帝即位后,废除了前朝的选官制度,注重考查人才的学识,初步建立起通过考试选拔人才的制度。②隋炀帝时, 的创立,标志着 的正式确立。

2.意义(影响):科举制的创立,是中国古代选官制度的一大变革,加强了皇帝在选官和用人上的权力,扩大了官吏选拔的范围,使有才学的人能够由此参政,同时也推动了教育的发展。科举制成为历朝选拔官吏的主要制度,一直维持了1300多年。

四、隋朝的灭亡

1.背景:隋炀帝好大喜功,不恤民力,又纵情享乐,奢侈无度。在位期间,营建了一系列重大工程,屡次发动战争,致使民不聊生,社会矛盾激化。

2.概况: 地区首先爆发农民起义,随即蔓延至全国,隋朝统治面临瓦解。

3.灭亡:公元 年,隋炀帝在 被部将杀死,隋朝灭亡。(与秦朝灭亡原因相同都是暴政亡国)

第22课 从“贞观之治”到“开元盛世”

一、唐朝的建立与“贞观之治”

1.建立: 年,李渊建立唐朝,定都 。李渊就是 。随后消灭各支起义军和割据势力,平定了全国。

2.即位: 年,李世民(唐太宗)即位,年号“贞观”。

3.统治:

(1)盛世出现的原因:★★★

①唐太宗吸取隋朝速亡的历史教训,认识到人民群众力量的伟大(“水能载舟,亦能覆舟”)

②勤于政事,虚心纳谏,从善如流。大臣 敢于直言,前后进谏200多次(被称为“谏臣”)。著名宰相 、 。(被称为“房谋杜断”)

(2)措施:

a.政治:①进一步完善三省六部制,明确中央机构的职权及决策程序;【三省:中书省:(起草诏令);门下省(审核政令);尚书省(传达执行)】★★★

②制定法律,减省刑罚;

③增加科举考试科目,鼓励士人报考, 逐渐成为最重要的科目;★★★

④严格考查各级官吏的政绩。

b.经济上,减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产。

c.军事上,先后击败东、西突厥,加强了对西域的统治。

4.结果:唐太宗统治期间,政治比较清明,经济得到进一步发展,国力增强,文教昌盛,史称“ ”

5. 评价唐太宗:唐太宗是我国历史上杰出的封建帝王。

6. 封建社会的主要盛世及其共同点:

(1)主要盛世:西汉的 和汉武盛世、东汉的“ ”、隋朝的“ ”、唐朝的“ ”和“ ”以及清朝前期的 。

(2)共同原因:★★★

A. 国家统一和社会稳定是盛世局面出现的前提和基础。

B. 政治清明和政策稳定是盛世局面的保证。(如:制度的创新、开明的民族政策、开放的外交政策等。)

C. 人民群众的辛勤劳动。

D. 统治者的勤政爱民、励精图治。

(3)共同表现:国家统一,社会安定,政治清明,经济繁荣,思想活跃,外交开放,人民生活有所改善。

7. 现实意义(启示):(1)维护国家统一和社会安定保证社会经济发展。

(2)合理调整统治政策,促进经济快速发展。

(3)重视人才的培养、选拔和任用,调动劳动者的积极性。

(4)以德治国与以法治国并重,确立民本思想,构建和谐的人际关系,创建和谐社会。

二、女皇武则天

1.称帝:与唐高宗共掌朝政,后相继废掉两个已经做了皇帝的儿子,自己取而代之,改国号为 ,是中国历史上唯一的 。

2.统治措施:打击敌对的官僚贵族;大力发展科举制,创立 ,不拘一格选拔人才,扩大了统治基础。继续推行贞观以来减轻人民负担的政策和措施,重视发展生产。

3.影响:在位期间,社会经济得以持续发展,人口持续增长,边疆得到巩固和开拓,为“开元盛世”局面的出现奠定了基础。人们称她的统治“ ”。

三、开元盛世

1.背景: (李隆基,又称唐明皇)多才多艺,治理国家也很有能力。即位后,稳定政局,励精图治。

2.措施(1)重用贤能,出现贤相 和 。

(2)整顿吏治,裁减冗员。

(3)发展经济,改革税制。

(4)注重文教,编修经籍。

3.表现:唐玄宗统治前期政治稳定,经济繁荣,国库充盈,民众生活安定,唐朝的国力达到前所未有的强大,进入鼎盛时期,历史上称为“ ”。

第23课 盛唐气象

一、经济的繁荣

1. 农业方面:①兴修大型水利工程。②农耕技术提高:水稻广泛采用育秧移植。③蔬菜有许多新品种。④茶叶生产的发展:唐朝出现了世界上第一部茶叶专著 ,作者陆羽被后人称为“茶神”。 开始在唐朝盛兴。⑤生产工具的改进:出现新的农业工具── ;创制新灌溉工具── 。

2. 手工业方面:①丝织业:花色品种多,技术高超。②陶瓷业: (“类玉”“类冰”)、 (“类雪”“类银”)、 (世界工艺的珍品)。

3. 商业繁荣:(1)著名的大都市: 、 、 、成都。

(2)长安城:①建筑宏伟;②市坊分开( 是居民区,市为繁荣的 )③街道规划整齐;④是各民族交往的中心,也是一座国际性的大都市。

二、民族交往与交融

(一)西南──吐蕃(松赞干布和文成公主)

1. 吐蕃人是今天藏族的祖先。

2. 7世纪前期,吐蕃杰出的赞普松赞干布统一青藏高原,定都逻些(今拉萨)。

3. 唐太宗把 嫁给 ,密切了唐蕃经济文化交流,增进了汉藏之间的友好关系。

4. 8世纪初,唐朝又把 公主嫁给吐蕃赞普尺带珠丹。至此,吐蕃和唐朝已经“和同为一家”了。

(二)北方──回纥的勃兴

1. 回纥是今天 族的祖先。

2. 8世纪中期,唐玄宗封回纥首领为怀仁可汗。后来,回纥改名为“回鹘”。

3. 唐太宗实行开明的民族政策,得到周边各族的拥戴,当时北方和西北地区的各族首领尊奉唐太宗为各族的“ ”。

思考:唐朝采取了哪些方式,使我国统一多民族国家得到空前发展?

①设置机构:唐太宗和武则天先后设置 和 管理西域(今新疆地区)

②和亲政策:文成公主入藏,金城公主入藏

③册封制度:唐玄宗册封回纥、靺鞨和南诏的首领

④军事进攻:唐太宗打败东突厥

三、开放的社会风气

唐朝时期的社会风气比较开放,社会充满活力,人们大多显示出一种昂扬进取、积极向上的精神风貌。

四、多彩的文学艺术 ★★★★

(一)科技方面

类别 朝代 设计者 成就

建筑 隋朝 李春 赵州桥是世界上现存的最古老的一座石拱桥

雕版印刷术 唐朝 《金刚经》是世界上现存的最早的、标有确切日期的雕版印刷品

(二)文学方面(诗歌)

代表人物 生活时期 代表著作 诗歌特点 人称

李白 盛唐时期 《早发白帝城》《蜀道难》 豪迈奔放,清新飘逸,想象丰富 “诗仙”

杜甫 由盛转衰 “三吏”、“三别” 气魄雄浑,沉郁悲怆,语言精练 “诗圣” (他的诗有“诗史”之称)

白居易 唐朝中期 《秦中吟》《新乐府》 直白如话,通俗易懂

(三)书法、绘画和石窟艺术

类别 代表人物 著作 特点 成就

书法 颜真卿 《颜氏家庙碑》 雄浑敦厚 是继王羲之后,我国书法史上最有成就的书法家

欧阳询 《九成宫醴泉铭》 方折峻丽,笔力险劲 楷书四大家之一

绘画 阎立本 《步辇图》 《历代帝王像》 笔力刚健,形神兼备 擅长人物故事画

吴道子 《送子天王图》 风格奔放,立体感强 开后世写意画先河,被称为“画圣”

石窟 艺术 甘肃西部的莫高窟,是世界最大的艺术宝库之一

思考:隋唐时期为什么会出现辉煌的文化?

①经济繁荣为文化的发展奠定基础

②国家统一,社会安定为文化的发展创造条件

③各民族间和对外交流频繁,有利于文化的发展

第24课 唐朝的中外文化交流

一、遣唐使来华

1.含义:唐朝时,为了学习中国的先进文化,日本派遣使节到中国,当时称为 。(阿倍仲麻吕)

2.概况:日本派出的遣唐使有十几批,最多的一次达到500多人,同行的还有许多留学生和留学僧。

3.贡献:把唐朝先进的制度、天文历法、文字、典籍、书法艺术、建筑技术等传回日本,对日本社会的发展产生了深远的影响。

二、鉴真东渡(传播中国文化)

1.原因:接受日本僧人的邀请。

2.过程:754年, 第 次东渡抵达日本,他在日本传授佛经,还传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等。

3.意义:为中日文化交流作出了卓越的贡献。

三、玄奘西行

1.时间: 初年。

2.过程: 经过4年的长途跋涉到达天竺。他遍访名寺,研习佛法,携带大量佛经回到长安。

3.贡献:为中国佛教的发展作出了重大贡献。由其口述的《 》记载了他游历过的100多个国家和地区的山川风物及社会习俗,是研究中外交流史的珍贵文献。

思考:唐朝对外交往的特点?唐朝对外交往活跃的原因?带给我们的启示?★★★★★

特点:①对外交往比较活跃,与亚洲乃至非洲、欧洲的一些国家都有往来。②唐政府鼓励各国商人到中国贸易,允许他们长期居住。③长安、洛阳、广州、扬州等地都有频繁的外贸活动。④唐朝在世界上享有很高的声望,各国称中国人为“唐人”。

原因:①国家安定统一;②经济文化繁荣;③对外开放政策;④对外交通发达。

启示:第一,必须有稳定的政治局面,坚持对外开放的政策。

第二,提高自身素质,努力发展经济文化。

第三,学习唐朝海纳百川的博大胸怀,在传播先进文化的同时,要善于吸取其精华,为己所用。

第25课 安史之乱与唐朝衰亡

一、安史之乱

1.背景:内忧:开元末年以后, 追求享乐,任人唯亲,朝政日趋腐败。

外患:各地节度使势力膨胀,中央与地方的力量对比失去平衡,形成 的局面。边将 一身兼任范阳等三地的节度使,担负东北地区防御重任,逐渐扩张势力。

2.爆发: 年, 借口朝廷出现奸臣,和部将 一起发动叛乱,史称“ ”。

3.平定:763年

4. 影响:对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫,唐朝的国势从此 ,各种矛盾越来越尖锐。唐朝的中央权力衰微,逐渐形成 的局面。

二、黄巢起义与唐朝灭亡

1.原因:

(1)唐朝后期,统治腐败, 专权,藩镇割据的态势越来越严重,而且相互之间发生兼并战争,中央已无力控制藩镇。

(2)人民赋役繁重,生活困苦,又遇到连年的灾荒,无以为生。

2.黄巢起义:起义军在 的率领下,转战南北,并攻入长安,建立政权,给唐朝统治以致命的打击。

3.唐朝灭亡: 年, 建立了后梁政权,唐朝至此灭亡。

三、五代十国的更迭与分立

1.含义:唐朝灭亡后,北方黄河流域先后出现五个政权(后梁、后唐、后晋、后汉、后周),南方地区出现九个政权,再加上北方割据太原的北汉,史称“ ”。(特点:开国君主都是武将)

2.评价:五代十国是唐末以来藩镇割据局面的延续,虽然政权分立,但长期政治统一的历史影响和各地经济发展的密切联系,使统一始终是一个客观存在的必然趋势。

【随堂检测】

1.在大运河的修建过程中,我们的祖先遇到了许多难题,如所连接的海河、黄河等五大水系的海拔不同,如何控制水的流向等等。但他们克服了重重困难,修成了直到今天我们都为之骄傲的大运河。材料强调大运河的开通( )

A.维护了社会秩序的安定 B.体现了古代人民的智慧

C.加强了南北地区的联系 D.促进了社会经济的繁荣

2. 《中国官制大辞典》对古代某选官制度的解释:“一种允许士人自愿向官府报名,经过分科考试,根据成绩选拔人才、分别任官的制度。”该制度始创于( )

A. 隋朝 B. 唐朝 C. 元朝 D. 明朝

3.隋的“国富”历来为传统的史学家所津津乐道,隋炀帝在全国各地广设粮仓,长安、太原、洛阳等地的仓库储存了几千万匹布帛,直到唐朝初年,这些仓库中的粮食、布帛还没用尽,如此富庶的隋朝却短命而亡,其主要原因是( )

A.上层统治者奢侈腐化 B.隋朝统治政策不得民心

C.下层的人民起义不断 D.隋修建大运河耗费国力

4. 唐朝前期,先后出现了被誉为“贞观之治”和“开元盛世”的升平时期。这一时期( )

A. 开通了大运河 B. 完善了三省六部制

C. 开创了科举制 D. 发明了活字印刷术

5.杰里·本特利在《新全球史》中记述:“唐朝初期,绝大多数官员都是贵族。然而到唐朝后期,教育机会广泛存在,官员们更多地来自于普通人家。”导致唐朝官员来源前后变化的主要原因是( )

A.推进科举取士 B.唐太宗打击官僚贵族

C.完善三省六部制 D.唐玄宗大力整顿吏治

6.西汉王朝派细君公主与乌孙和亲,随带官属侍从数百人,和亲使团包含各方面人才,这些人的技艺也随之带到乌孙。唐朝文成公主入藏后,松赞干布派遣上层子弟入长安国子学以习诗书。这表明( )

A.古代中原政权与少数民族和亲均是被迫所为

B.中原与周边少数民族地区实现了经济互补

C.和亲可能促进中原文化向少数民族地区传播

D.和亲消除了古代中原政权与少数民族贵族的矛盾

7.“川中水车如纺车,以细竹为之,车骨之末,缚以竹筒,旋转时低则舀水,高则泻水”。材料描述的这种以水力作动力的灌溉工具是( )

A.耧车 B.翻车 C.筒车 D.秧马

8. 流寓湖南的文学家及其描写湖南的作品在古代湖南文学史上占有重要地位。唐代有一位大诗人,在湖南度过了他一生中的最后两年。他居无定所,来往于今岳阳、长沙、衡阳、来阳之间,写诗近百首。他的诗风淳朴厚重,反映了历史的真情实况,故有“诗史”之称。他是( )

A. 王维 B. 李白 C. 杜甫 D. 白居易

9. 中国的书法艺术是中华文化中的瑰宝。唐朝在书法艺术方面建树颇丰。下列书法家中都属于唐代名家的一组是( )

A. 钟繇、胡昭 B. 颜真卿、柳公权

C. 王羲之、怀素 D. 赵孟頰、欧阳询

10. 贞观年间,一高僧为求取佛经西行4年,游历了100多个国家和地区,最终到达天竺。后来,他的弟子根据其口述的沿途山川风貌和社会习俗,编纂成书。此书是( )

A. 《大唐西域记》 B. 《资治通鉴》 C. 《西游记》 D. 《牡丹亭》

11.从古至今,中华大地上各民族通过多种方式保持着密切交流。不断发展的各民族服饰习俗,就是文化互鉴交融的历史见证。阅读材料,回答问题。

材料一

图1 胡服俑 图2 《北魏帝后礼佛图》

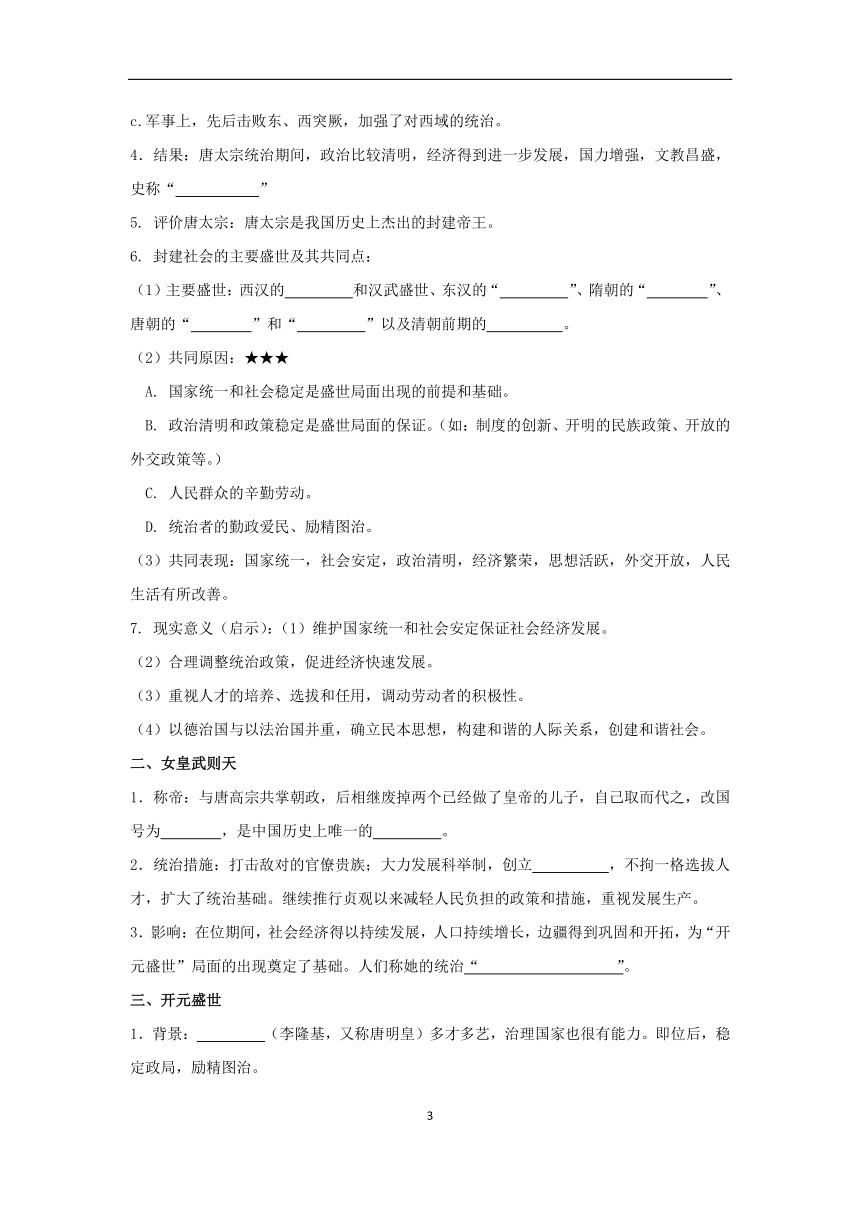

材料二

步辇图 贞观十五年,太宗以文成公主妻之,令礼部尚书江夏郡王道宗主婚,持节送公主于吐蕃。弄赞率其部兵次柏海,亲迎于河源。见道宗,执子好之礼甚恭,既而叹大国服饰礼仪之美,俯仰有愧沮之色。 ——《旧唐书》

材料三

旗袍原来是满族妇女的基本服装。自汉族服饰中的吉样纹样、色彩等元素融入满族服饰后,形成了独特的清代服饰文化。至今旗袍仍受中国女性喜爱,成为中华民族具有代表性的传统服饰之一。 图4 民国时期女性服饰流行旗袍

(1)与图1相比,图2中的服饰有何特点,反映了中国古代史上哪一次改革的什么内容?

(2)材料二以不同方式展现了服饰礼仪之美,共同反映了什么历史事件?

(3)综合上述材料及所学知识,请从民族文化互鉴交融的角度提炼一个观点,并运用史实加以论证。(要求观点鲜明,史论结合,逻辑严密)

参考答案

1—5 B A B B A

6—10 C C C B A

11.(1)穿戴宽松,以汉族服饰为主;孝文帝改革。

(2)吐蕃王派使臣到长安求婚,唐太宗把文成公主嫁给松赞干布(文成公主入藏)。

(3)观点1:各民族文化的互鉴交融,共同推动着中华民族生生不息发展壮大。

观点2:各民族服饰文化的互鉴交融,共同推动着中华民族服饰文化的发展

观点3:农牧文明的互鉴交融,共同推动着中华文明的发展。

2

同课章节目录