15 《我与地坛(节选)》课件(共23张PPT) 2023-2024学年高一语文部编版必修上册

文档属性

| 名称 | 15 《我与地坛(节选)》课件(共23张PPT) 2023-2024学年高一语文部编版必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-02-23 18:24:01 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

部编版高中语文必修上册——第七单元

第15课 我与地坛(节选)

1.了解与课文相关的文化常识,理清文章思路

2.能概括景物特点,理解作者的人生感悟、对生命的认识

3.能评价母亲对儿子的爱及“我”对母亲的怀念

史铁生(1951年1月4日—2010年12月31日),原籍河北涿县,1951年出生于北京,1969年去延安一带插队。因双腿瘫痪于1972年回到北京。后来又患肾病并发展到尿毒症,需要靠透析维持生命。自称是“职业是生病,业余在写作”。史铁生创作的散文《我与地坛》鼓励了无数的人。2010年12月31日凌晨3点46分因突发脑溢血逝世。根据其生前遗愿,他的脊椎、大脑捐给医学研究;他的肝脏捐给需要的患者。

1.作者介绍:

史铁生21岁时因双腿瘫痪回到北京,后到街道工厂当工人,1981年因病情加重停薪留职回家。双腿瘫痰后,史铁生的脾气变得暴怒无常,并多次产生过自杀的念头,让深爱他的母亲操碎了心。后来在母亲的帮助下,经历了在地坛痛苦的人生思考,史铁生重新找回了活下去的勇气,同时,他将自己这段时期的生活经历写成了《我与地坛》一文。

2.写作背景:

地坛坐落在北京城安定门外,是明清两代皇帝祭祀“皇地祇神”的场所,也是中国历史上连续祭祀时间最长的一座地坛。地坛分为内坛和外坛,以祭祀为中心,周围建有皇祇室、斋宫、神库等。它的面积不大,占地37.4公顷,仅为天坛的1/8左右。乍一看去,似乎给人以矮小、简单之感。但是,就在这看似一无所有的表象下面,却隐含着象征、对比、视错觉、夸大尺度、突出光影等一系列建筑艺术手法,隐含着古代建筑师们的匠心构思。

3.文化常识——地坛:

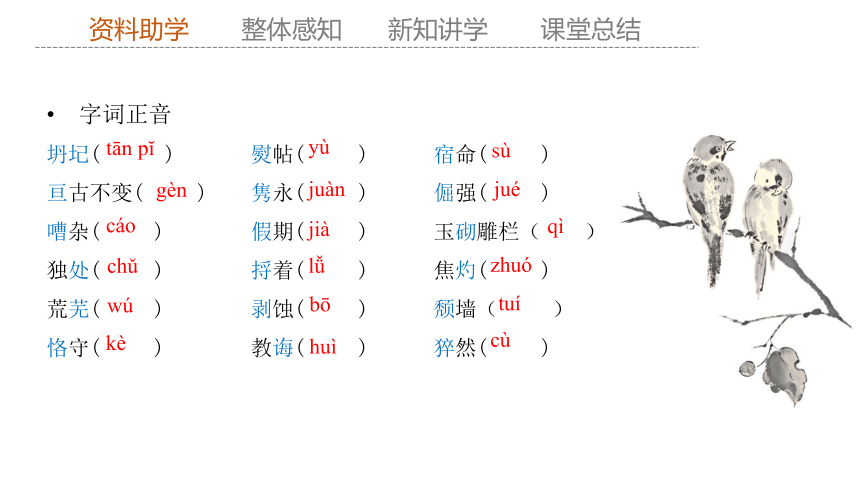

字词正音

坍圮( ) 熨帖( ) 宿命( )

亘古不变( ) 隽永( ) 倔强( )

嘈杂( ) 假期( ) 玉砌雕栏( )

独处( ) 捋着( ) 焦灼( )

荒芜( ) 剥蚀( ) 颓墙( )

恪守( ) 教诲( ) 猝然( )

cù

wú

zhuó

lǚ

chǔ

qì

jià

cáo

jué

juàn

gèn

sù

yù

tān p

huì

kè

tuí

bō

自由朗读课文,分别给文中的两个部分划分结构并简要概括各部分内容。

我与地坛

我与母亲

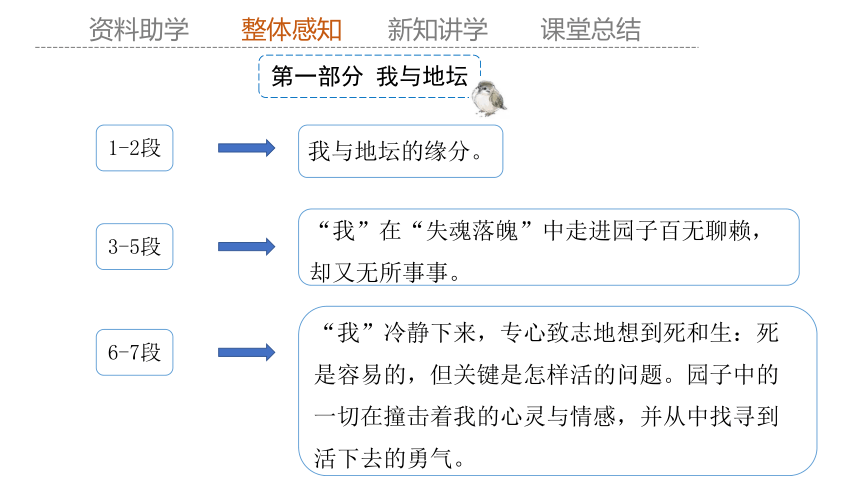

第一部分 我与地坛

1-2段

3-5段

6-7段

我与地坛的缘分。

“我”在“失魂落魄”中走进园子百无聊赖,却又无所事事。

“我”冷静下来,专心致志地想到死和生:死是容易的,但关键是怎样活的问题。园子中的一切在撞击着我的心灵与情感,并从中找寻到活下去的勇气。

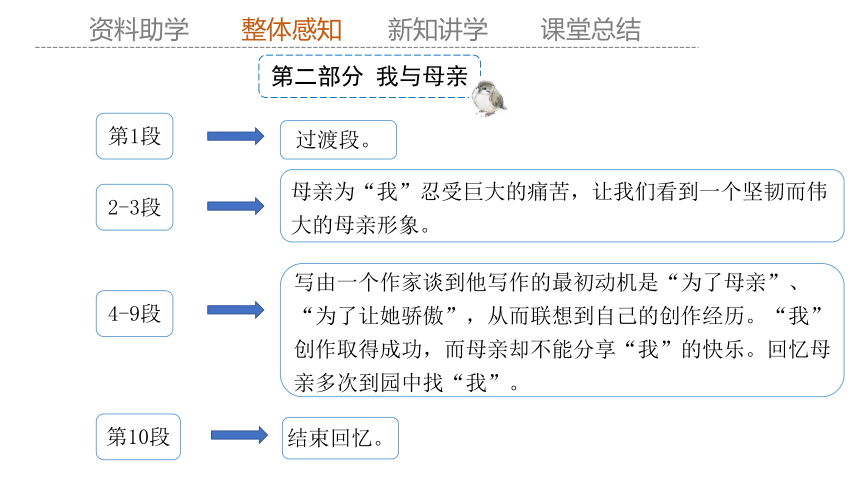

第二部分 我与母亲

第1段

2-3段

4-9段

第10段

过渡段。

母亲为“我”忍受巨大的痛苦,让我们看到一个坚韧而伟大的母亲形象。

写由一个作家谈到他写作的最初动机是“为了母亲”、“为了让她骄傲”,从而联想到自己的创作经历。“我”创作取得成功,而母亲却不能分享“我”的快乐。回忆母亲多次到园中找“我”。

结束回忆。

1. “我”与“地坛”间有着怎样的相似性?

……一座废弃的古园,……园子荒芜冷落得如同一片野地,很少被人记起。

被人遗弃的古园

被社会遗弃的人

同病相怜

荒芜冷落

失魂落魄

地坛

“我”

两条腿残废后的最初几年,我找不到工作,找不到去路,忽然间几乎什么都找不到了。

第一部分 我与地坛

2.本部分共有三处景物描写,其特点分别是什么?作者的感悟各是什么?

段 景物 特点 “我”的感悟

第 3 段

第 5 段

第 7 段

古老荒芜冷落沉寂

从地坛的沧桑变化中,看到了人生的真相,在满园沉静中,看到自己,认识自己

蜂儿、蚂蚁、瓢虫、蝉蜕、露水、草木竞相生长

荒芜但并不衰败(生机)

园子虽然荒芜,但不衰败,那么我虽残疾,却不应该颓废

落日余晖、雨燕高歌、苍黑的古柏、孩子的脚印、清纯的青草泥土的气味、秋风里的落叶

充满生命的激情

园子虽任人肆意雕琢却未改变本色,所以我也不应因为残疾而改变生命的本色,应该同样活得有意义

剥蚀的琉璃、淡褪的朱红、坍圮的高墙、散落的雕栏、苍幽的老柏树、茂盛的野草荒藤、夕阳散发着沉静的光芒

3.作者在瘫痪后,在十五年漫长岁月中,由“失魂落魄”到小说获奖,思想感情经历了一个怎样的变化过程?这样的变化,与地坛这个环境有怎样的关系?

作者的思想感情经历了一个从苦闷、绝望到充满希望的过程。正是地坛这种难以言传的包孕着永恒与瞬间、古老与新鲜、沉寂与涌动、博大与纤细的双重境界给了作家的心灵以强烈的震动。文章中的地坛概括地说,令作者感到的便是地坛在看似沉寂、荒凉、萧瑟、幽深之中的那种醇厚沉重、超然博大的历史沧桑和喧嚣不已、生生不息的生命意识。用文中的话即为:荒芜但并不衰败。

4.为什么地坛对于作者来说那么重要?

在作者对生存的全部理由都产生怀疑的时候,地坛给他提供了审视人生的空间,给予他许多感悟,从而改变了作者的生死观,可以不夸张地说,是地坛不动声色地拯救了作者。这便构成了第一部分的抒情基调:人应当怎样来看待生命的苦难。

5.作者在园中思考了哪些问题?得出了什么结论?哪个问题是核心问题?

关于死的事

为什么要出生

怎样活

上帝交给我们这个事实(出生)的时候,已经顺便保证了它的结果,所以死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日。

一个人,出生了,这就不再是一个可以辩论的问题,而只是上帝交给他的一个事实。

第三个问题是核心问题,这个问题不是由他一个人完成得了的,他精神跋涉的每一步,都有人伴他而行,文章第二部分写的就是其中最重要的一个人——他的母亲。

第二部分 我与母亲

1.在第二部分第一段中,作者说自己给母亲出了一个“难题”,这个“难题”是什么?

她知道“我”心里的苦闷,知道不该阻止“我”出去走走,知道“我”要是老待在家里结果会更糟,但她又担心“我”一个人在那荒僻的园子里整天都想些什么。

送我上地坛

无言目送

在家担忧我

坐卧难安

到地坛找我

悄悄缓缓

2.母亲为我做了什么?她对“我”的关爱有什么特点?

3.请分析《我与地坛》中我对母亲的感情变化。

给母亲出了一个怎样的难题。来不及为母亲着想。脾气坏到极点,发疯离开家,中魔似的什么话也不说。母亲焦灼、茫然寻找我时,我决意不喊她。

开始理解母亲,想回报母亲,希望母亲还活着,对上帝充满了仇恨和厌恶。她心里太苦了,上帝看她受不了,就招她回去。感到安慰。

“我”已经理解到母亲的苦难与伟大。“我”的内心充满了失落与惆怅,正如当初母亲寻找“我”时的焦灼与茫然。此时“我”已经懂得了母亲那份真挚、深沉、毫不张扬的爱对“我”来说有多么重要,但是,已经来不及了。

4.在作者的笔下,母亲是一个怎样的形象呢?

(1)隐忍宽容的形象。容让儿子,自己承受痛苦;理解儿子,委屈自己,眼看自己的儿子在最辉煌的时候遭遇人生一大挫折,母亲想要安慰,但却不愿打扰儿子那敏感又脆弱的心灵。

(2)倔强坚韧的形象。母亲为了儿子不懈地四处奔走;默默注视着儿子,以自己的行动影响儿子,用她那坚韧的性格感染着自己的儿子。

(3)思想深刻、聪慧过人的母亲。她充分理解儿子的处境和心态,懂得运用一种智慧的方式去呵护儿子;并且思想深刻,考虑长远。

(4)体贴关怀的形象。母亲心思细腻,注重每个细节;关怀备至,体贴入微,每次我消失在她的视线之外,她总是一遍又一遍不停地寻找,坚持不懈。

母亲对儿子的爱是不张扬的,是默默的,一个在人生十字路口徘徊而又奋然前行的人,必定蕴藏着母亲真挚的爱。这句话是对母亲的忏悔,更是对母亲的礼赞。母亲的“活法”,母亲对待苦难的态度,母亲坚忍的意志,母亲对儿子的爱,让作者明白了面对苦难应该怎样活下去。母亲教会了作者如何面对苦难,这也是作者对生命更深层次的理解。

5.文章最后一句说:“多年来我头一次意识到,这园中不单是处处都有过我的车辙,有过我的车辙的地方也都有过母亲的脚印。”你如何理解这句话 史铁生从母亲身上读懂了什么

6.作者在第二部分第八段中说:“我真想告诫所有长大了的男孩子,千万不要跟母亲来这套倔强,羞涩就更不必,我已经懂了,可我已经来不及了。”这句话表达了作者怎样的思想感情?

“我”出于倔强、羞涩等复杂的原因,躲着母亲,拒绝与母亲交流。母亲懂得儿子的心理,儿子却不能体谅、回应母亲的心,等到自己能懂得母亲的时候,母亲却已经去世了。这句话表达了作者强烈的自责,同时也对别人提出诚恳的告诫。

7.节选部分中,前后两部分之间有着怎样的联系?

第一部分写“我”与地坛的故事,第二部分写在地坛这个大背景下“我”与母亲的故事。所选部分涉及两个话题,一个话题是“我”在突遭双腿瘫痪的不幸后对于生死的深沉思考,重点写地坛对“我”的启迪;另一个话题是“我”悔恨在母亲去世后才理解了母爱的无私与伟大,着重写母亲对“我”的影响与激励。

文章有一定的哲理意味。从主题思想上看,也是浑然一体的,地坛使“我”平和豁达地对待生死,解决了为什么生的问题;母亲使“我”找到了生存的意义,解决了怎么活的问题。地坛、母亲,都给过“我”关于生命的启示,可以这么说,地坛是“我”虚化了的母亲,母亲是“我”心中永远的地坛。

我与地坛(节选)

“我”与地坛

(明线:人与景)

“我”与母亲

(暗线:人与人)

地坛

“我”

荒芜

生机

残疾自伤

走出阴影

母爱

“我”

理解

希望

追忆怀念

感悟认识

思考追寻

感悟解答

人生的意义

史铁生是当代中国最令人敬佩的作家之一。他的写作与他的生命完全同构在了一起,在自己的“写作之夜”,史铁生用残缺的身体,说出了最为健全而丰满的思想。他体验到的是生命的苦难,表达出的却是存在的明朗和欢乐,他睿智的言辞,照亮的反而是我们日益幽暗的内心。

部编版高中语文必修上册——第七单元

第15课 我与地坛(节选)

1.了解与课文相关的文化常识,理清文章思路

2.能概括景物特点,理解作者的人生感悟、对生命的认识

3.能评价母亲对儿子的爱及“我”对母亲的怀念

史铁生(1951年1月4日—2010年12月31日),原籍河北涿县,1951年出生于北京,1969年去延安一带插队。因双腿瘫痪于1972年回到北京。后来又患肾病并发展到尿毒症,需要靠透析维持生命。自称是“职业是生病,业余在写作”。史铁生创作的散文《我与地坛》鼓励了无数的人。2010年12月31日凌晨3点46分因突发脑溢血逝世。根据其生前遗愿,他的脊椎、大脑捐给医学研究;他的肝脏捐给需要的患者。

1.作者介绍:

史铁生21岁时因双腿瘫痪回到北京,后到街道工厂当工人,1981年因病情加重停薪留职回家。双腿瘫痰后,史铁生的脾气变得暴怒无常,并多次产生过自杀的念头,让深爱他的母亲操碎了心。后来在母亲的帮助下,经历了在地坛痛苦的人生思考,史铁生重新找回了活下去的勇气,同时,他将自己这段时期的生活经历写成了《我与地坛》一文。

2.写作背景:

地坛坐落在北京城安定门外,是明清两代皇帝祭祀“皇地祇神”的场所,也是中国历史上连续祭祀时间最长的一座地坛。地坛分为内坛和外坛,以祭祀为中心,周围建有皇祇室、斋宫、神库等。它的面积不大,占地37.4公顷,仅为天坛的1/8左右。乍一看去,似乎给人以矮小、简单之感。但是,就在这看似一无所有的表象下面,却隐含着象征、对比、视错觉、夸大尺度、突出光影等一系列建筑艺术手法,隐含着古代建筑师们的匠心构思。

3.文化常识——地坛:

字词正音

坍圮( ) 熨帖( ) 宿命( )

亘古不变( ) 隽永( ) 倔强( )

嘈杂( ) 假期( ) 玉砌雕栏( )

独处( ) 捋着( ) 焦灼( )

荒芜( ) 剥蚀( ) 颓墙( )

恪守( ) 教诲( ) 猝然( )

cù

wú

zhuó

lǚ

chǔ

qì

jià

cáo

jué

juàn

gèn

sù

yù

tān p

huì

kè

tuí

bō

自由朗读课文,分别给文中的两个部分划分结构并简要概括各部分内容。

我与地坛

我与母亲

第一部分 我与地坛

1-2段

3-5段

6-7段

我与地坛的缘分。

“我”在“失魂落魄”中走进园子百无聊赖,却又无所事事。

“我”冷静下来,专心致志地想到死和生:死是容易的,但关键是怎样活的问题。园子中的一切在撞击着我的心灵与情感,并从中找寻到活下去的勇气。

第二部分 我与母亲

第1段

2-3段

4-9段

第10段

过渡段。

母亲为“我”忍受巨大的痛苦,让我们看到一个坚韧而伟大的母亲形象。

写由一个作家谈到他写作的最初动机是“为了母亲”、“为了让她骄傲”,从而联想到自己的创作经历。“我”创作取得成功,而母亲却不能分享“我”的快乐。回忆母亲多次到园中找“我”。

结束回忆。

1. “我”与“地坛”间有着怎样的相似性?

……一座废弃的古园,……园子荒芜冷落得如同一片野地,很少被人记起。

被人遗弃的古园

被社会遗弃的人

同病相怜

荒芜冷落

失魂落魄

地坛

“我”

两条腿残废后的最初几年,我找不到工作,找不到去路,忽然间几乎什么都找不到了。

第一部分 我与地坛

2.本部分共有三处景物描写,其特点分别是什么?作者的感悟各是什么?

段 景物 特点 “我”的感悟

第 3 段

第 5 段

第 7 段

古老荒芜冷落沉寂

从地坛的沧桑变化中,看到了人生的真相,在满园沉静中,看到自己,认识自己

蜂儿、蚂蚁、瓢虫、蝉蜕、露水、草木竞相生长

荒芜但并不衰败(生机)

园子虽然荒芜,但不衰败,那么我虽残疾,却不应该颓废

落日余晖、雨燕高歌、苍黑的古柏、孩子的脚印、清纯的青草泥土的气味、秋风里的落叶

充满生命的激情

园子虽任人肆意雕琢却未改变本色,所以我也不应因为残疾而改变生命的本色,应该同样活得有意义

剥蚀的琉璃、淡褪的朱红、坍圮的高墙、散落的雕栏、苍幽的老柏树、茂盛的野草荒藤、夕阳散发着沉静的光芒

3.作者在瘫痪后,在十五年漫长岁月中,由“失魂落魄”到小说获奖,思想感情经历了一个怎样的变化过程?这样的变化,与地坛这个环境有怎样的关系?

作者的思想感情经历了一个从苦闷、绝望到充满希望的过程。正是地坛这种难以言传的包孕着永恒与瞬间、古老与新鲜、沉寂与涌动、博大与纤细的双重境界给了作家的心灵以强烈的震动。文章中的地坛概括地说,令作者感到的便是地坛在看似沉寂、荒凉、萧瑟、幽深之中的那种醇厚沉重、超然博大的历史沧桑和喧嚣不已、生生不息的生命意识。用文中的话即为:荒芜但并不衰败。

4.为什么地坛对于作者来说那么重要?

在作者对生存的全部理由都产生怀疑的时候,地坛给他提供了审视人生的空间,给予他许多感悟,从而改变了作者的生死观,可以不夸张地说,是地坛不动声色地拯救了作者。这便构成了第一部分的抒情基调:人应当怎样来看待生命的苦难。

5.作者在园中思考了哪些问题?得出了什么结论?哪个问题是核心问题?

关于死的事

为什么要出生

怎样活

上帝交给我们这个事实(出生)的时候,已经顺便保证了它的结果,所以死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日。

一个人,出生了,这就不再是一个可以辩论的问题,而只是上帝交给他的一个事实。

第三个问题是核心问题,这个问题不是由他一个人完成得了的,他精神跋涉的每一步,都有人伴他而行,文章第二部分写的就是其中最重要的一个人——他的母亲。

第二部分 我与母亲

1.在第二部分第一段中,作者说自己给母亲出了一个“难题”,这个“难题”是什么?

她知道“我”心里的苦闷,知道不该阻止“我”出去走走,知道“我”要是老待在家里结果会更糟,但她又担心“我”一个人在那荒僻的园子里整天都想些什么。

送我上地坛

无言目送

在家担忧我

坐卧难安

到地坛找我

悄悄缓缓

2.母亲为我做了什么?她对“我”的关爱有什么特点?

3.请分析《我与地坛》中我对母亲的感情变化。

给母亲出了一个怎样的难题。来不及为母亲着想。脾气坏到极点,发疯离开家,中魔似的什么话也不说。母亲焦灼、茫然寻找我时,我决意不喊她。

开始理解母亲,想回报母亲,希望母亲还活着,对上帝充满了仇恨和厌恶。她心里太苦了,上帝看她受不了,就招她回去。感到安慰。

“我”已经理解到母亲的苦难与伟大。“我”的内心充满了失落与惆怅,正如当初母亲寻找“我”时的焦灼与茫然。此时“我”已经懂得了母亲那份真挚、深沉、毫不张扬的爱对“我”来说有多么重要,但是,已经来不及了。

4.在作者的笔下,母亲是一个怎样的形象呢?

(1)隐忍宽容的形象。容让儿子,自己承受痛苦;理解儿子,委屈自己,眼看自己的儿子在最辉煌的时候遭遇人生一大挫折,母亲想要安慰,但却不愿打扰儿子那敏感又脆弱的心灵。

(2)倔强坚韧的形象。母亲为了儿子不懈地四处奔走;默默注视着儿子,以自己的行动影响儿子,用她那坚韧的性格感染着自己的儿子。

(3)思想深刻、聪慧过人的母亲。她充分理解儿子的处境和心态,懂得运用一种智慧的方式去呵护儿子;并且思想深刻,考虑长远。

(4)体贴关怀的形象。母亲心思细腻,注重每个细节;关怀备至,体贴入微,每次我消失在她的视线之外,她总是一遍又一遍不停地寻找,坚持不懈。

母亲对儿子的爱是不张扬的,是默默的,一个在人生十字路口徘徊而又奋然前行的人,必定蕴藏着母亲真挚的爱。这句话是对母亲的忏悔,更是对母亲的礼赞。母亲的“活法”,母亲对待苦难的态度,母亲坚忍的意志,母亲对儿子的爱,让作者明白了面对苦难应该怎样活下去。母亲教会了作者如何面对苦难,这也是作者对生命更深层次的理解。

5.文章最后一句说:“多年来我头一次意识到,这园中不单是处处都有过我的车辙,有过我的车辙的地方也都有过母亲的脚印。”你如何理解这句话 史铁生从母亲身上读懂了什么

6.作者在第二部分第八段中说:“我真想告诫所有长大了的男孩子,千万不要跟母亲来这套倔强,羞涩就更不必,我已经懂了,可我已经来不及了。”这句话表达了作者怎样的思想感情?

“我”出于倔强、羞涩等复杂的原因,躲着母亲,拒绝与母亲交流。母亲懂得儿子的心理,儿子却不能体谅、回应母亲的心,等到自己能懂得母亲的时候,母亲却已经去世了。这句话表达了作者强烈的自责,同时也对别人提出诚恳的告诫。

7.节选部分中,前后两部分之间有着怎样的联系?

第一部分写“我”与地坛的故事,第二部分写在地坛这个大背景下“我”与母亲的故事。所选部分涉及两个话题,一个话题是“我”在突遭双腿瘫痪的不幸后对于生死的深沉思考,重点写地坛对“我”的启迪;另一个话题是“我”悔恨在母亲去世后才理解了母爱的无私与伟大,着重写母亲对“我”的影响与激励。

文章有一定的哲理意味。从主题思想上看,也是浑然一体的,地坛使“我”平和豁达地对待生死,解决了为什么生的问题;母亲使“我”找到了生存的意义,解决了怎么活的问题。地坛、母亲,都给过“我”关于生命的启示,可以这么说,地坛是“我”虚化了的母亲,母亲是“我”心中永远的地坛。

我与地坛(节选)

“我”与地坛

(明线:人与景)

“我”与母亲

(暗线:人与人)

地坛

“我”

荒芜

生机

残疾自伤

走出阴影

母爱

“我”

理解

希望

追忆怀念

感悟认识

思考追寻

感悟解答

人生的意义

史铁生是当代中国最令人敬佩的作家之一。他的写作与他的生命完全同构在了一起,在自己的“写作之夜”,史铁生用残缺的身体,说出了最为健全而丰满的思想。他体验到的是生命的苦难,表达出的却是存在的明朗和欢乐,他睿智的言辞,照亮的反而是我们日益幽暗的内心。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读