14.1 《故都的秋》课件(共22张PPT) 2023-2024学年高一语文部编版必修上册

文档属性

| 名称 | 14.1 《故都的秋》课件(共22张PPT) 2023-2024学年高一语文部编版必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 33.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-02-23 19:22:25 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

部编版高中语文必修上册——第七单元

第14课 故都的秋

1.了解相关文化常识,能有感情地朗读课文,整体把握文章内容

2.能分析作者写景状物的手法,鉴赏散文的语言美

3.能理解作者关于人生思考,评价民族审美心理和审美特点

郁达夫(1896-1945),原名郁文,浙江富阳人,小说家、散文家。因在南洋从事抗日活动,1945年9月17日被日本宪兵秘密杀害于印度尼西亚的苏门答腊。1952年,中央人民政府追认他为革命烈士。

1.作者介绍:

1933年4月,由于国民党反动派白色恐怖的原因,作者从上海移居杭州。1934年7月,郁达夫“不远千里”从杭州经青岛去北平,再次饱尝了故都的“秋味”,并写下了本文。当时的中国,连年内战,民不聊生,郁达夫也是居无定所,颠沛留离,饱受人生愁苦和哀痛。因此,作者描写心中的悲凉,已不是故都赏景的心态,而是对整个人生的感悟。

2.写作背景:

散文是指以文字为创作、审美对象的文学艺术体裁,是文学中的一种体裁形式。具有形散神聚、意境深邃、语言优美等特点。散文素有“美文”之称,它除了有精神的见解、优美的意境外,还有清新隽永、质朴无华的文采。经常读一些好的散文,不仅可以丰富知识、开阔眼界,培养高尚的思想情操,还可以从中学习选材立意、谋篇布局和遣词造句的技巧,提高自己的语言表达能力。

3.文化常识——散文:

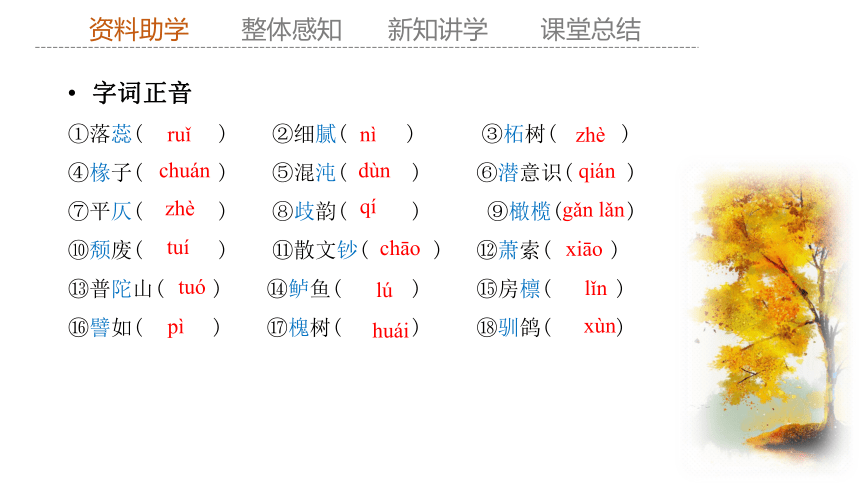

字词正音

①落蕊( ) ②细腻( ) ③柘树( )

④椽子( ) ⑤混沌( ) ⑥潜意识( )

⑦平仄( ) ⑧歧韵( ) ⑨橄榄( )

⑩颓废( ) 散文钞( ) 萧索( )

普陀山( ) 鲈鱼( ) 房檩( )

譬如( ) 槐树( ) 驯鸽( )

ruǐ

dùn

chuán

gǎn lǎn

qí

zhè

qián

zhè

nì

tuí

tuó

pì

huái

lú

chāo

lǐn

xiāo

xùn

朗诵课文,想象散文描绘的画面,初步感知散文表达的情感和全文营造的氛围。

1.“故都的秋”作为本篇的题目便饱含深意,“故都”指的是作者的老家浙江富阳吗?“故都的秋”有着怎样的特点?

故都——北平,蕴含着对北平深切的眷恋

“秋”——“北国的秋却特别地来得清,来得静,来得悲凉”

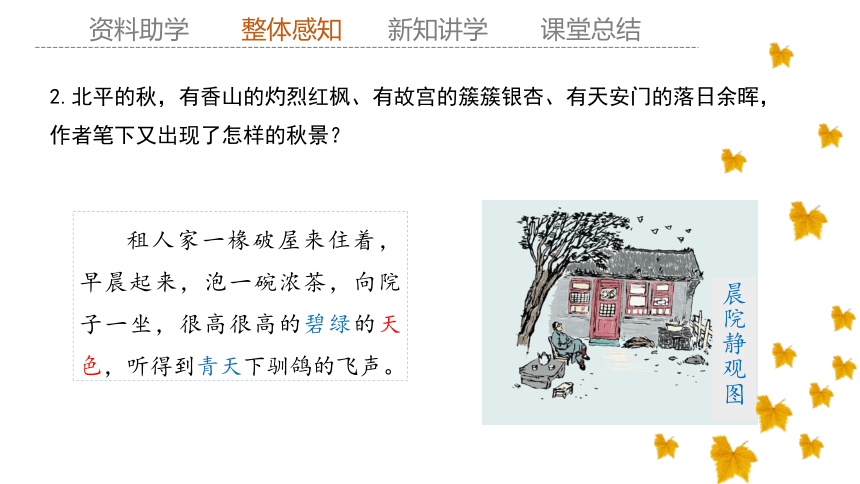

2.北平的秋,有香山的灼烈红枫、有故宫的簇簇银杏、有天安门的落日余晖,作者笔下又出现了怎样的秋景?

租人家一椽破屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐,很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。

晨院静观图

秋槐落蕊图

北国的槐树,也是一种能使人联想起秋来的点缀。像花而又不是花的那一种落蕊,早晨起来,会铺得满地。

秋蝉的衰弱的残声,更是北国的特产,因为北平处处全长着树,屋子又低,所以无论在什么地方,都听得见它们的啼唱。

秋蝉蝉鸣图

秋雨话凉图

一层雨过,云渐渐地卷向了西去,天又晴了,太阳又露出脸来了,着着很厚的青布单衣或夹袄的都市闲人,咬着烟管,在雨后的斜桥影里,上桥头树底下去一立,遇见熟人,便会用了缓慢悠闲的声调,微叹着互答着地说:

“唉,天可真凉了——”(这了字念得很高,拖得很长。)

“可不是吗?一层秋雨一层凉了!”

第一是枣子树,屋角,墙头,茅房边上,灶房门口,它都会一株株地长大起来。像橄榄又像鸽蛋似的这枣子颗儿,在小椭圆形的细叶中间,显出淡绿微黄的颜色的时候,正是秋的全盛时期。

秋枣胜果图

作者描绘的都是故都普通人家日常的生活情景,既不稀奇,也不富贵,但带着一股老北京特有的生活场景,作者笔下的景物皆着冷色调,愈加凸显出故都的秋“清”“静”“悲凉”的特点。全篇给人以闲淡而略显忧郁的情调。

1.明明是描写“故都”的秋,文中却多次写到“南国”的秋,找出课文中对南国的秋的描写,南北国之秋有什么特点,并谈谈这样布局谋篇的好处。

江南,秋当然也是有的,但草木凋得慢,空气来得润,天的颜色显得淡,并且又时常多雨而少风。

南国之秋,当然也是有它的特异的地方的,比如廿四桥的明月,钱塘江的秋潮,普陀山的凉雾,荔枝湾的残荷等等,可是色彩不浓,回味不永。比起北国的秋来,正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。

清、静、悲凉

北国

南国

慢、润、淡

作者运用对比的手法来表现对故都之秋的依恋之情。多次提南国之秋是为了烘托对比北国秋的特点,点出北国之秋味的醇厚、浓郁。

2.一切景语皆情语,作者对“故都的秋”表达着怎样的深情?

文中的秋景中融入了作家情的眷恋,对故都秋的向往;秋中有情的眷念,情中有秋的寂寞。以情驭景,以景显情,信手写来,情景浑然一体。

3.本文在语言上颇见功底,谈谈下面的句子美在哪,有什么作用。

(1)来得清,来得静,来得悲凉。

(2)秋的味,秋的色,秋的意境和姿态,总看不饱,尝不透,赏玩不到十足。

作者用三个短语精要地概括了全文的意旨,既有顺畅的气势,又有抑扬顿挫的声韵之美。先用两个单音节词,又以一个双音节词结尾,语势舒缓,为文章整体抒情氛围奠定基础。

本句前后都采用排比的写法,从不同的方面说南方之秋的不足,反衬北国之秋的味足,值得赏玩。顿挫分明又气势连贯,表情达意非常充分。

这些描写性的名词词语,一个短语就是一幅图画,展现出生动的美景,成为“故都的秋”的美妙意境的重要组成部分,引人遐想。作者神往之情溢于言表。

(3)在南方每年到了秋天,总要想起陶然亭的芦花,钓鱼台的柳影,西山的虫唱,玉泉的夜月,潭柘寺的钟声。

4.“故都的秋”在作者笔下特别的“清、静、悲凉”,带着传统文人的某种审美情趣。结合所学知识,说说本文怎样体现了民族审美心理和审美特点?

悲哉,秋之为气也!

萧瑟兮草木摇落而变衰。——宋玉《九辩》

枯藤老树昏鸦,

小桥流水人家,

古道西风瘦马。——马致远《天净沙·秋思》

浔阳江头夜送客,

枫叶荻花秋瑟瑟。——白居易《琵琶行》

万里悲秋常作客,

百年多病独登台。——杜甫《登高》

空山新雨后,

天气晚来秋。——王维《山居秋暝》

从宋玉的《九辩》“悲哉,秋之为气也,悲哉,秋之为气也!萧瑟兮草木摇落而变衰。”开始,文人墨客都是把秋当作一种人生的悲苦来抒写的。

在郁达夫的眼中,“秋天,无论在什么地方的秋天,总是好的;可是啊,北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉”。他欣赏的正是这样一种萧瑟、悲凉之美。因此文中所展示的,是冷色调的牵牛花、已经落到地上的槐花的落蕊、疏疏落落的秋草等带有衰败意味的景物。这些正体现了传统文人的审美情趣与审美追求。

总起

故都之秋清、静、悲凉,令人向往

江南之秋色味不浓,赏玩不足

分写

记叙

五幅秋景图

议论

虽国有异,秋感略同

故都之秋,别有深味

总写

南国之秋色味不如北国之浓

故都秋好,宁可减寿也要留住

清、静、悲凉

郁达夫从生活中体验到许多悲苦与忧愁,但是他没有彻底消沉,而是用一颗追求真善美的心灵,以审美的心态和眼光来观察故都秋景,看到了自然景观与人文景观的美好的一面。郁达夫弃北平的宫殿庙宇、亭台楼阁,而写百姓庭院和街道之景,写出了北平下层人民和不得志的知识分子的生活状况的一个侧影,表现出作者的平民意识。郁达夫以热情洋溢的文字表达了对古今中外赏秋诗文、赏秋文化的珍爱,课文后半部分有一段集中蕴蓄着这种文化气息和珍爱情感。

部编版高中语文必修上册——第七单元

第14课 故都的秋

1.了解相关文化常识,能有感情地朗读课文,整体把握文章内容

2.能分析作者写景状物的手法,鉴赏散文的语言美

3.能理解作者关于人生思考,评价民族审美心理和审美特点

郁达夫(1896-1945),原名郁文,浙江富阳人,小说家、散文家。因在南洋从事抗日活动,1945年9月17日被日本宪兵秘密杀害于印度尼西亚的苏门答腊。1952年,中央人民政府追认他为革命烈士。

1.作者介绍:

1933年4月,由于国民党反动派白色恐怖的原因,作者从上海移居杭州。1934年7月,郁达夫“不远千里”从杭州经青岛去北平,再次饱尝了故都的“秋味”,并写下了本文。当时的中国,连年内战,民不聊生,郁达夫也是居无定所,颠沛留离,饱受人生愁苦和哀痛。因此,作者描写心中的悲凉,已不是故都赏景的心态,而是对整个人生的感悟。

2.写作背景:

散文是指以文字为创作、审美对象的文学艺术体裁,是文学中的一种体裁形式。具有形散神聚、意境深邃、语言优美等特点。散文素有“美文”之称,它除了有精神的见解、优美的意境外,还有清新隽永、质朴无华的文采。经常读一些好的散文,不仅可以丰富知识、开阔眼界,培养高尚的思想情操,还可以从中学习选材立意、谋篇布局和遣词造句的技巧,提高自己的语言表达能力。

3.文化常识——散文:

字词正音

①落蕊( ) ②细腻( ) ③柘树( )

④椽子( ) ⑤混沌( ) ⑥潜意识( )

⑦平仄( ) ⑧歧韵( ) ⑨橄榄( )

⑩颓废( ) 散文钞( ) 萧索( )

普陀山( ) 鲈鱼( ) 房檩( )

譬如( ) 槐树( ) 驯鸽( )

ruǐ

dùn

chuán

gǎn lǎn

qí

zhè

qián

zhè

nì

tuí

tuó

pì

huái

lú

chāo

lǐn

xiāo

xùn

朗诵课文,想象散文描绘的画面,初步感知散文表达的情感和全文营造的氛围。

1.“故都的秋”作为本篇的题目便饱含深意,“故都”指的是作者的老家浙江富阳吗?“故都的秋”有着怎样的特点?

故都——北平,蕴含着对北平深切的眷恋

“秋”——“北国的秋却特别地来得清,来得静,来得悲凉”

2.北平的秋,有香山的灼烈红枫、有故宫的簇簇银杏、有天安门的落日余晖,作者笔下又出现了怎样的秋景?

租人家一椽破屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐,很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。

晨院静观图

秋槐落蕊图

北国的槐树,也是一种能使人联想起秋来的点缀。像花而又不是花的那一种落蕊,早晨起来,会铺得满地。

秋蝉的衰弱的残声,更是北国的特产,因为北平处处全长着树,屋子又低,所以无论在什么地方,都听得见它们的啼唱。

秋蝉蝉鸣图

秋雨话凉图

一层雨过,云渐渐地卷向了西去,天又晴了,太阳又露出脸来了,着着很厚的青布单衣或夹袄的都市闲人,咬着烟管,在雨后的斜桥影里,上桥头树底下去一立,遇见熟人,便会用了缓慢悠闲的声调,微叹着互答着地说:

“唉,天可真凉了——”(这了字念得很高,拖得很长。)

“可不是吗?一层秋雨一层凉了!”

第一是枣子树,屋角,墙头,茅房边上,灶房门口,它都会一株株地长大起来。像橄榄又像鸽蛋似的这枣子颗儿,在小椭圆形的细叶中间,显出淡绿微黄的颜色的时候,正是秋的全盛时期。

秋枣胜果图

作者描绘的都是故都普通人家日常的生活情景,既不稀奇,也不富贵,但带着一股老北京特有的生活场景,作者笔下的景物皆着冷色调,愈加凸显出故都的秋“清”“静”“悲凉”的特点。全篇给人以闲淡而略显忧郁的情调。

1.明明是描写“故都”的秋,文中却多次写到“南国”的秋,找出课文中对南国的秋的描写,南北国之秋有什么特点,并谈谈这样布局谋篇的好处。

江南,秋当然也是有的,但草木凋得慢,空气来得润,天的颜色显得淡,并且又时常多雨而少风。

南国之秋,当然也是有它的特异的地方的,比如廿四桥的明月,钱塘江的秋潮,普陀山的凉雾,荔枝湾的残荷等等,可是色彩不浓,回味不永。比起北国的秋来,正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。

清、静、悲凉

北国

南国

慢、润、淡

作者运用对比的手法来表现对故都之秋的依恋之情。多次提南国之秋是为了烘托对比北国秋的特点,点出北国之秋味的醇厚、浓郁。

2.一切景语皆情语,作者对“故都的秋”表达着怎样的深情?

文中的秋景中融入了作家情的眷恋,对故都秋的向往;秋中有情的眷念,情中有秋的寂寞。以情驭景,以景显情,信手写来,情景浑然一体。

3.本文在语言上颇见功底,谈谈下面的句子美在哪,有什么作用。

(1)来得清,来得静,来得悲凉。

(2)秋的味,秋的色,秋的意境和姿态,总看不饱,尝不透,赏玩不到十足。

作者用三个短语精要地概括了全文的意旨,既有顺畅的气势,又有抑扬顿挫的声韵之美。先用两个单音节词,又以一个双音节词结尾,语势舒缓,为文章整体抒情氛围奠定基础。

本句前后都采用排比的写法,从不同的方面说南方之秋的不足,反衬北国之秋的味足,值得赏玩。顿挫分明又气势连贯,表情达意非常充分。

这些描写性的名词词语,一个短语就是一幅图画,展现出生动的美景,成为“故都的秋”的美妙意境的重要组成部分,引人遐想。作者神往之情溢于言表。

(3)在南方每年到了秋天,总要想起陶然亭的芦花,钓鱼台的柳影,西山的虫唱,玉泉的夜月,潭柘寺的钟声。

4.“故都的秋”在作者笔下特别的“清、静、悲凉”,带着传统文人的某种审美情趣。结合所学知识,说说本文怎样体现了民族审美心理和审美特点?

悲哉,秋之为气也!

萧瑟兮草木摇落而变衰。——宋玉《九辩》

枯藤老树昏鸦,

小桥流水人家,

古道西风瘦马。——马致远《天净沙·秋思》

浔阳江头夜送客,

枫叶荻花秋瑟瑟。——白居易《琵琶行》

万里悲秋常作客,

百年多病独登台。——杜甫《登高》

空山新雨后,

天气晚来秋。——王维《山居秋暝》

从宋玉的《九辩》“悲哉,秋之为气也,悲哉,秋之为气也!萧瑟兮草木摇落而变衰。”开始,文人墨客都是把秋当作一种人生的悲苦来抒写的。

在郁达夫的眼中,“秋天,无论在什么地方的秋天,总是好的;可是啊,北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉”。他欣赏的正是这样一种萧瑟、悲凉之美。因此文中所展示的,是冷色调的牵牛花、已经落到地上的槐花的落蕊、疏疏落落的秋草等带有衰败意味的景物。这些正体现了传统文人的审美情趣与审美追求。

总起

故都之秋清、静、悲凉,令人向往

江南之秋色味不浓,赏玩不足

分写

记叙

五幅秋景图

议论

虽国有异,秋感略同

故都之秋,别有深味

总写

南国之秋色味不如北国之浓

故都秋好,宁可减寿也要留住

清、静、悲凉

郁达夫从生活中体验到许多悲苦与忧愁,但是他没有彻底消沉,而是用一颗追求真善美的心灵,以审美的心态和眼光来观察故都秋景,看到了自然景观与人文景观的美好的一面。郁达夫弃北平的宫殿庙宇、亭台楼阁,而写百姓庭院和街道之景,写出了北平下层人民和不得志的知识分子的生活状况的一个侧影,表现出作者的平民意识。郁达夫以热情洋溢的文字表达了对古今中外赏秋诗文、赏秋文化的珍爱,课文后半部分有一段集中蕴蓄着这种文化气息和珍爱情感。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读