第六单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化 学案 (含答案)2024年广东省中考历史一轮复习

文档属性

| 名称 | 第六单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化 学案 (含答案)2024年广东省中考历史一轮复习 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-02-23 19:59:04 | ||

图片预览

文档简介

第六单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

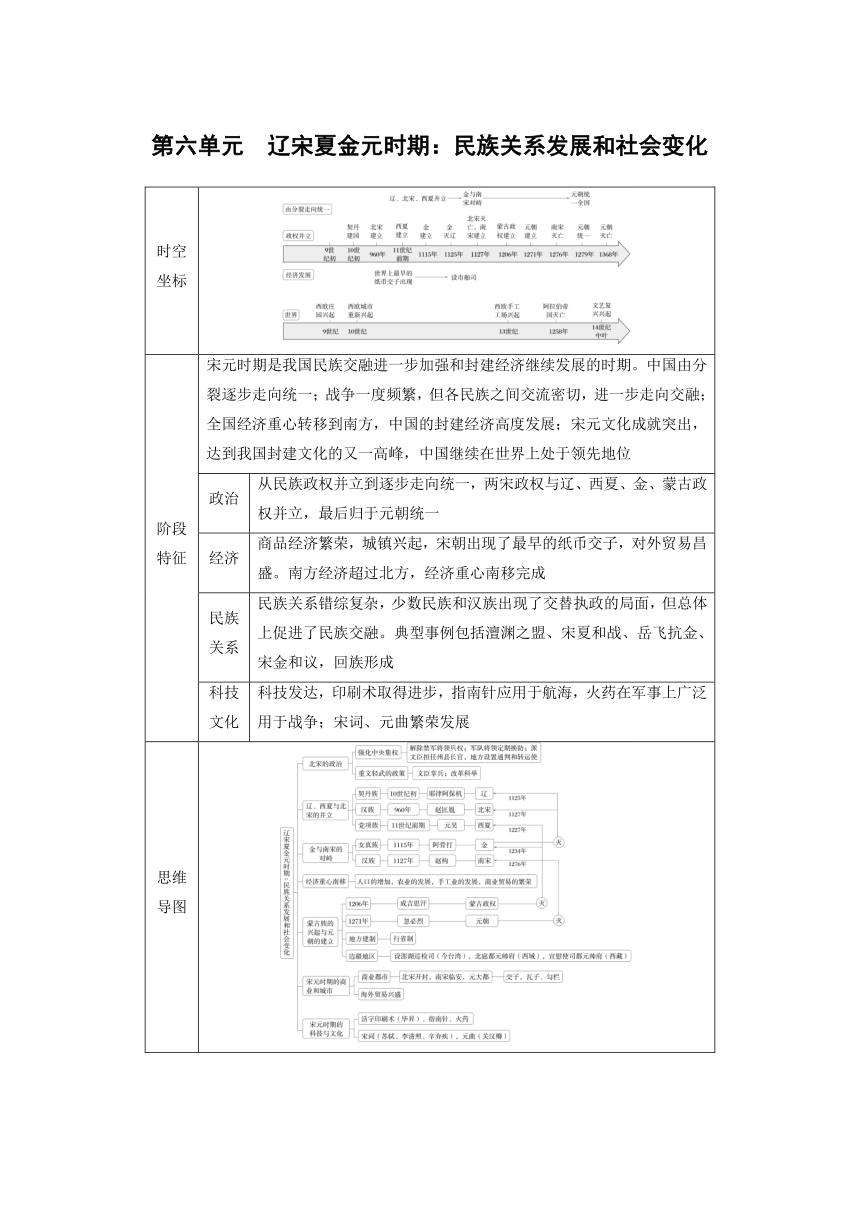

时空坐标

阶段特征 宋元时期是我国民族交融进一步加强和封建经济继续发展的时期。中国由分裂逐步走向统一;战争一度频繁,但各民族之间交流密切,进一步走向交融;全国经济重心转移到南方,中国的封建经济高度发展;宋元文化成就突出,达到我国封建文化的又一高峰,中国继续在世界上处于领先地位

政治 从民族政权并立到逐步走向统一,两宋政权与辽、西夏、金、蒙古政权并立,最后归于元朝统一

经济 商品经济繁荣,城镇兴起,宋朝出现了最早的纸币交子,对外贸易昌盛。南方经济超过北方,经济重心南移完成

民族关系 民族关系错综复杂,少数民族和汉族出现了交替执政的局面,但总体上促进了民族交融。典型事例包括澶渊之盟、宋夏和战、岳飞抗金、宋金和议,回族形成

科技文化 科技发达,印刷术取得进步,指南针应用于航海,火药在军事上广泛用于战争;宋词、元曲繁荣发展

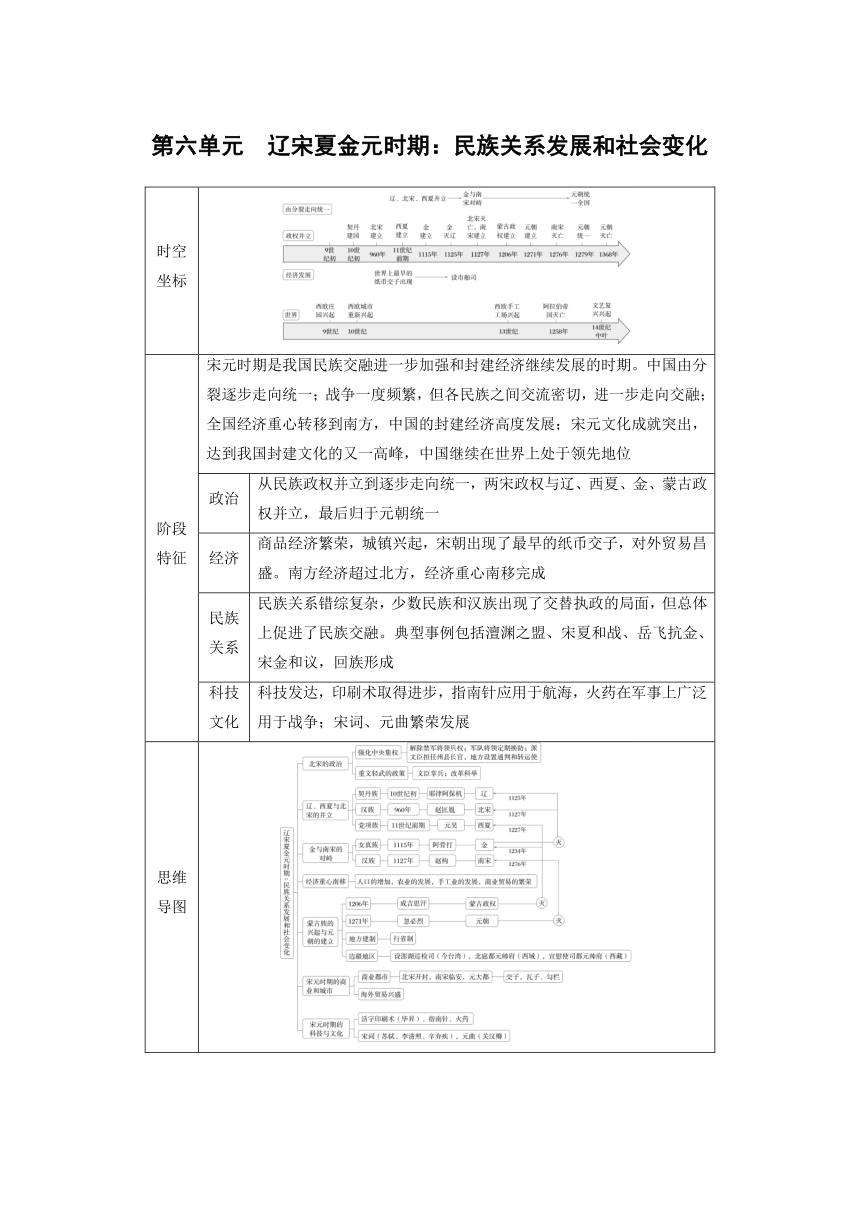

思维导图

考点1 北宋的政治

2022版课程标准:认识北宋面临的新形势,了解北宋强化中央集权和重文轻武的政策。

1.北宋的建立:960年,后周大将赵匡胤在陈桥驿发动兵变,夺取后周政权,改国号为宋,以开封为都城,史称北宋。

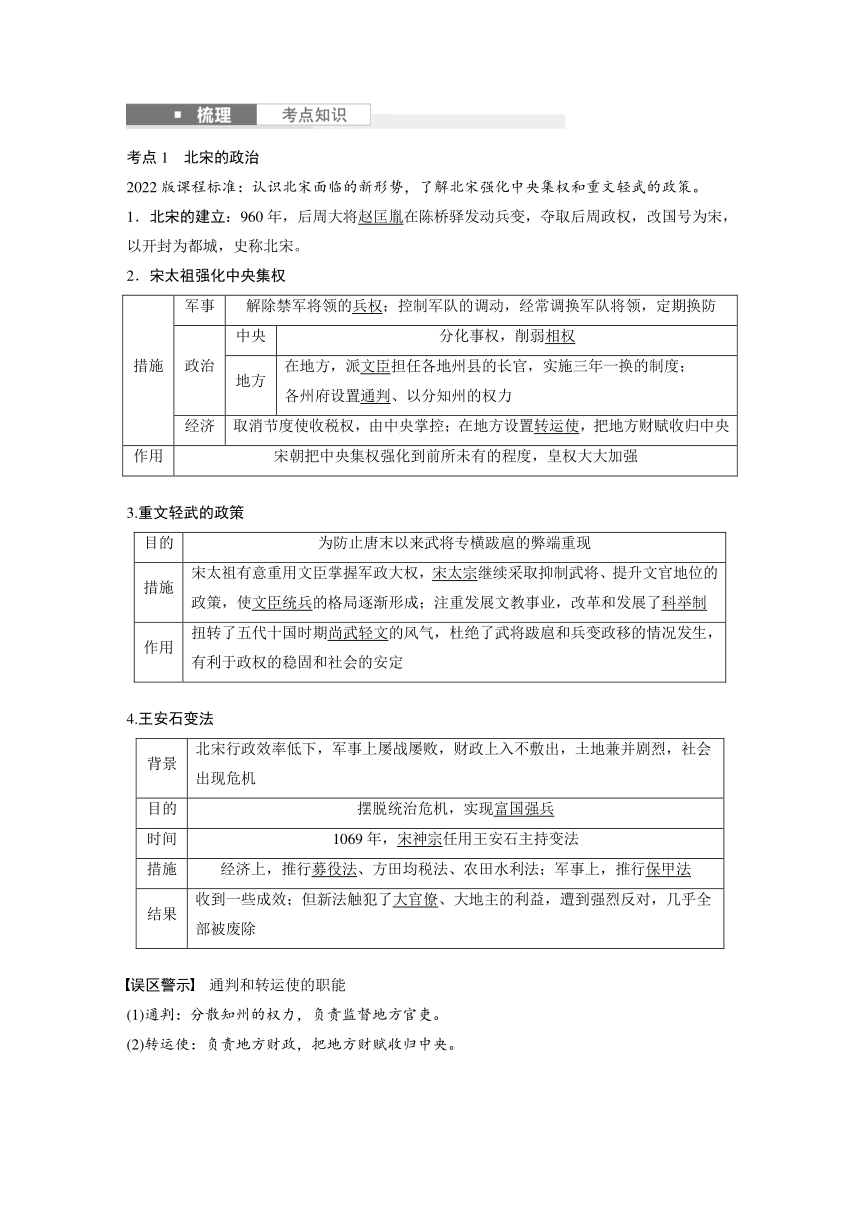

2.宋太祖强化中央集权

措施 军事 解除禁军将领的兵权;控制军队的调动,经常调换军队将领,定期换防

政治 中央 分化事权,削弱相权

地方 在地方,派文臣担任各地州县的长官,实施三年一换的制度; 各州府设置通判、以分知州的权力

经济 取消节度使收税权,由中央掌控;在地方设置转运使,把地方财赋收归中央

作用 宋朝把中央集权强化到前所未有的程度,皇权大大加强

3.重文轻武的政策

目的 为防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现

措施 宋太祖有意重用文臣掌握军政大权,宋太宗继续采取抑制武将、提升文官地位的政策,使文臣统兵的格局逐渐形成;注重发展文教事业,改革和发展了科举制

作用 扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定

4.王安石变法

背景 北宋行政效率低下,军事上屡战屡败,财政上入不敷出,土地兼并剧烈,社会出现危机

目的 摆脱统治危机,实现富国强兵

时间 1069年,宋神宗任用王安石主持变法

措施 经济上,推行募役法、方田均税法、农田水利法;军事上,推行保甲法

结果 收到一些成效;但新法触犯了大官僚、大地主的利益,遭到强烈反对,几乎全部被废除

误区警示 通判和转运使的职能

(1)通判:分散知州的权力,负责监督地方官吏。

(2)转运使:负责地方财政,把地方财赋收归中央。

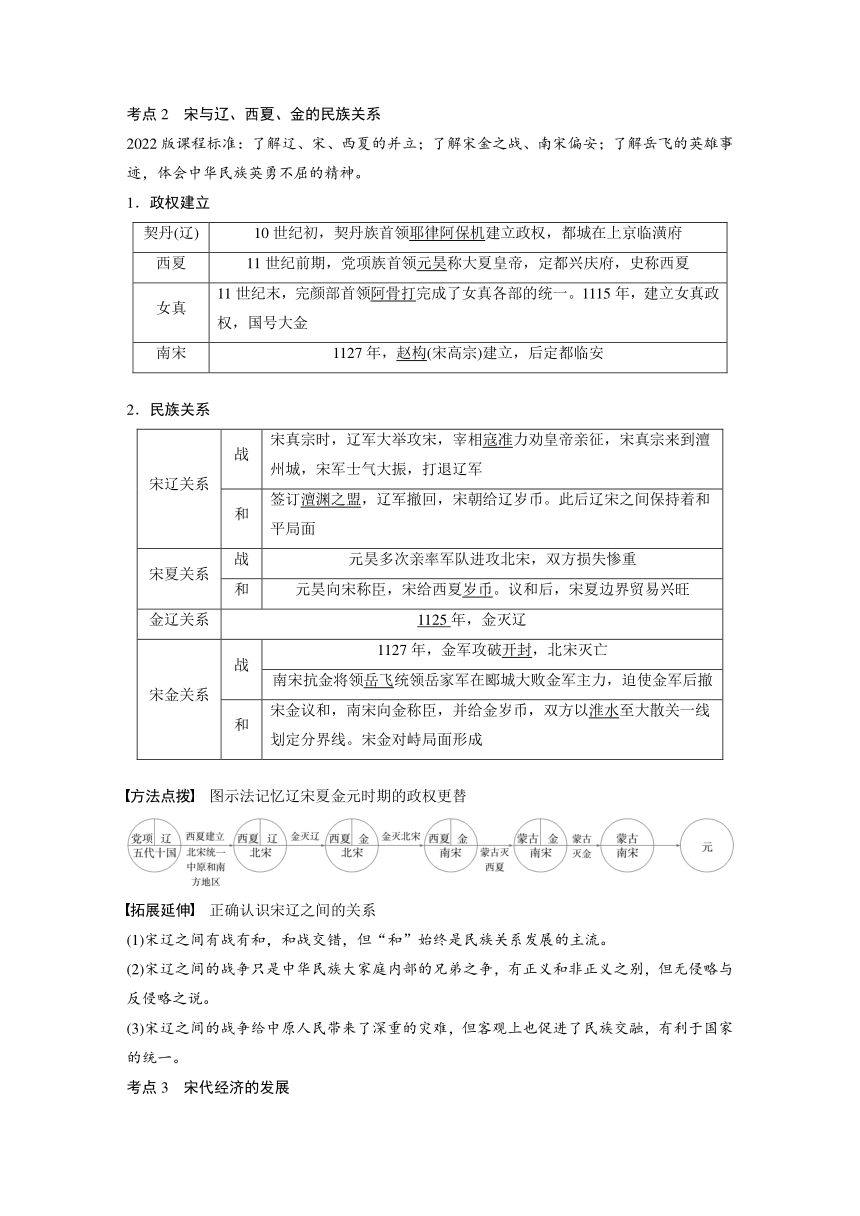

考点2 宋与辽、西夏、金的民族关系

2022版课程标准:了解辽、宋、西夏的并立;了解宋金之战、南宋偏安;了解岳飞的英雄事迹,体会中华民族英勇不屈的精神。

1.政权建立

契丹(辽) 10世纪初,契丹族首领耶律阿保机建立政权,都城在上京临潢府

西夏 11世纪前期,党项族首领元昊称大夏皇帝,定都兴庆府,史称西夏

女真 11世纪末,完颜部首领阿骨打完成了女真各部的统一。1115年,建立女真政权,国号大金

南宋 1127年,赵构(宋高宗)建立,后定都临安

2.民族关系

宋辽关系 战 宋真宗时,辽军大举攻宋,宰相寇准力劝皇帝亲征,宋真宗来到澶州城,宋军士气大振,打退辽军

和 签订澶渊之盟,辽军撤回,宋朝给辽岁币。此后辽宋之间保持着和平局面

宋夏关系 战 元昊多次亲率军队进攻北宋,双方损失惨重

和 元昊向宋称臣,宋给西夏岁币。议和后,宋夏边界贸易兴旺

金辽关系 1125年,金灭辽

宋金关系 战 1127年,金军攻破开封,北宋灭亡

南宋抗金将领岳飞统领岳家军在郾城大败金军主力,迫使金军后撤

和 宋金议和,南宋向金称臣,并给金岁币,双方以淮水至大散关一线划定分界线。宋金对峙局面形成

方法点拨 图示法记忆辽宋夏金元时期的政权更替

拓展延伸 正确认识宋辽之间的关系

(1)宋辽之间有战有和,和战交错,但“和”始终是民族关系发展的主流。

(2)宋辽之间的战争只是中华民族大家庭内部的兄弟之争,有正义和非正义之别,但无侵略与反侵略之说。

(3)宋辽之间的战争给中原人民带来了深重的灾难,但客观上也促进了民族交融,有利于国家的统一。

考点3 宋代经济的发展

2022版课程标准:通过了解南方地区的经济繁荣,知道中国古代经济重心的进一步南移。

1.农业的发展(5年2考)

原因 从唐朝中晚期至两宋时期,北方人口大批南迁,带去了先进生产技术

表现 (1)粮食作物:由越南传入的占城稻在北宋时推广到东南地区。宋朝时,水稻产量跃居粮食作物首位。 (2)主要粮仓:长江下游和太湖流域一带成为丰饶的粮仓,出现了“苏湖熟,天下足”或“苏常熟,天下足”的谚语。 (3)经济作物:南方各地普遍种植茶树。南宋后期,棉花种植区已向北推进到江淮和川蜀一带 秧马 解读:这是宋朝时长江中下游地区广泛使用的一种拔秧工具,既可减轻弯腰曲背之苦,又能提高劳动效率。

归纳总结 中国古代出现过的农业生产工具

(1)耧车:汉代出现的播种工具。

(2)翻车:三国时期魏国的马钧制成的灌溉工具。

(3)曲辕犁:唐代发明的耕地工具。

(4)筒车:唐代发明的灌溉工具。

(5)秧马:宋朝时期长江中下游地区广泛使用的一种拔秧工具。

2.手工业的兴盛

纺织业 北宋时,南方的丝织业胜过北方;南宋后期,棉纺织业兴起,海南岛已有比较先进的棉纺织工具

制瓷业 宋朝是中国瓷器发展史上的辉煌时代,河北的定窑、河南的汝窑等地烧制瓷器;北宋兴起的江西景德镇,后来发展成为著名的瓷都;南宋时,江南地区已成为我国制瓷业中心

造船业 广州、泉州、明州的造船业,在当时世界上居于领先地位;北宋东京郊外建有世界上现存最早的船坞;南宋沿海地区制造的海船配备了指南针

3.商业贸易的繁荣(5年2考)

商业城市 最大的是开封和杭州

商业限制 经商的时间和空间不再受限制,出现了早市和夜市

新商业区 乡镇形成了草市;在城市与乡村之间的市镇也发展成为重要的商业贸易区

纸币产生 北宋前期,四川地区出现“交子”,这是世界上最早的纸币。南宋时,纸币发展成与铜钱并行的货币

海外贸易 广州、泉州是闻名世界的大商港;朝廷鼓励海外贸易,在主要港口设立市舶司加以管理

经济重心 从唐朝中期开始的经济重心南移,到南宋时最后完成

考点4 元朝的建立和统治

2022版课程标准:通过了解蒙古兴起和元朝统一,设立行省、宣政院等制度,知道西藏在元代正式纳入中国版图,理解元朝统一对中华民族进一步交融的重要意义;了解文天祥等人的英雄事迹,体会中华民族英勇不屈的精神。

1.成吉思汗统一蒙古:1206年,铁木真完成蒙古草原的统一,建立了蒙古政权,铁木真被拥立为大汗,被尊称为成吉思汗。

2.蒙古灭西夏与金:1227年蒙古灭西夏;1234年蒙古灭金,金朝灭亡后,南宋和蒙古直接对峙的局面形成。

3.元朝的建立与统一

建立 1271年,忽必烈改国号为元,次年定都于大都(今北京)

统一 过程 1276 年,元军攻入南宋都城临安,南宋灭亡。南宋大臣陆秀夫、文天祥等人继续展开抗元斗争。 1279年,元灭南宋,完成了全国的统一

意义 结束了我国历史上较长时期的分裂割据局面,为统一多民族国家的进一步发展奠定了基础

4.元朝的统治(5年1考)

元朝地位 元朝是我国历史上第一个由少数民族贵族为主建立的全国性的统一王朝

元朝疆域 “北逾阴山,西极流沙,东尽辽左,南越海表”,元朝的版图是我国历史上最大的

民族交融 元朝时促进了各族经济、文化的发展与交融,开始形成一个新的民族——回族

行省制度 中央 由中书省掌管全国的行政事务,下设吏、户、礼、兵、刑、工六部,分管各项政务;设枢密院负责全国的军事事务;设御史台负责监察事务

地方 把今山东、山西和河北称作“腹里”,直属于中央的中书省;其他地区,除了吐蕃、畏兀儿地区之处,设置了10个行省;行省之下设置路、府、州、县

对边疆地区的管辖 东南地区 在澎湖岛设置了澎湖巡检司,负责管辖澎湖和琉球(今台湾),这是历史上中央政府首次在台湾地区正式建立的行政机构

西北地区 设置北庭都元帅府等机构管理西域的军政事务,加强了对西域的管辖

西南地区 在西藏设立宣慰使司都元帅府,由宣政院直接统辖,掌管西藏的军民各项事务。从此,中央政府对西藏正式行使行政管辖

归纳总结 分封制、郡县制与行省制的比较

项目 分封制 郡县制 行省制

不同点 确立时期 西周 秦朝 元朝

中央与地方的关系 诸侯国相对独立,诸侯权力、地位世袭 郡、县是中央政府的下属地方行政机构,郡县的长官都由朝廷直接任免 行省是中书省的派出机构,行政长官直接对中书省负责

作用 初期巩固了西周的统治,开发了边远地区,后期造成了分裂与诸侯混战 有效地加强了中央集权,维护了国家统一,对后世产生了深远影响

相同点 都是我国古代重要的地方行政制度,都是为了巩固统治,都在一定时期内产生过积极作用

考点5 宋元时期的都市和文化

2022版课程标准:了解这一时期的城市和商业发展、科技创新、文学艺术成就和对外交流,认识宋元时期繁荣的经济、文化在中国历史上的重要地位。

1.繁华的都市生活

大都市 北宋时的开封、南宋时的临安、元朝时的大都

瓦子 开封城内有许多娱乐兼营商业的场所,叫作“瓦子”。瓦子中圈出许多专供演出的圈子,称为“勾栏”

杂剧 宋元时期戏剧表演的主要形式是杂剧

传统节日 春节、元宵节、中秋节等日益受到重视

2.宋词和元曲

(1)宋词:词是一种新体诗歌,也称长短句,在唐朝时已经出现,是宋代主要的文学形式之一。北宋苏轼的词风豪迈而飘逸,李清照的词风委婉细腻;南宋辛弃疾继承了苏轼以来的豪放词风和报国情怀。

(2)元曲:元代文学的主要形式,包括散曲、杂剧和南戏。最优秀的杂剧作家是关汉卿,代表作是《窦娥冤》。关汉卿、马致远、郑光祖、白朴,在明代以后被誉为“元曲四大家”。

3.《资治通鉴》:北宋著名史学家、政治家司马光主持编写,是一部编年体的通史巨著,记述了从战国到五代共1 300多年的历史,纵贯中国16个朝代。司马光的《资治通鉴》与司马迁的《史记》,并列为中国史学的不朽巨著,他们也被后人称为“史学两司马”。

方法点拨 图示法比较《史记》与《资治通鉴》

考点6 宋元时期的科技与中外交通

2022版课程标准:通过印刷术、指南针、火药的应用和外传,认识中国古代的重要发明对世界文明发展的贡献。

1.科技(5年1考)

活字印刷术 发明 隋唐时期就有了雕版印刷术;活字印刷术是由北宋时的匠人毕昇发明的;元代王祯发明了转轮排字法;元朝中期,出现了铜活字印刷

传播 13世纪时传入朝鲜,之后传到日本及东南亚地区,又经丝绸之路传到波斯,后来经过蒙古人的西征等途径传入欧洲

意义 对人类文明的发展产生了重大的影响

指南针 发明 战国时人们做成指南工具“司南”;宋代,人们制成指南的工具罗盘

应用 北宋末年,中国的海船上开始使用指南针

传播 阿拉伯商人将指南针传到阿拉伯国家,后来又传到欧洲

意义 大大促进了世界远洋航海技术的发展

火药 发明 唐朝时,中国人已经发明了火药

应用 唐朝末年,火药开始运用到军事领域;宋元时期,火药武器广泛用于战争;元朝发明了火铳

传播 中国的火药和烟火在13世纪传入阿拉伯地区,14世纪初经阿拉伯人传到了欧洲

意义 对欧洲的火器制造和作战方式产生巨大影响,推动了欧洲社会的变革;突火枪是枪炮的始祖,揭开了世界军事史上热兵器时代的序幕

拓展延伸 与雕版印刷术相比,活字印刷术具有的优点

雕版印刷刻版费工费时费料,刻好的版只能印制一种书籍;活字印刷刻版省工省时省料,可多次印刷。

2.中外交通(5年2考)

(1)陆路:陆上丝绸之路在宋元时期成为通往西方的交通要道。

(2)海路:宋代的海路远至波斯湾及东非海岸;元朝时,海上丝绸之路进入鼎盛时期。

(3)意义:使中外经济、文化和科技的交流进一步发展起来。

探究 宋元时期的民族关系

在历史发展的长河中,民族团结和国家统一成为主流,更成为国家繁荣富强的重要基础。阅读材料,回答问题。

材料一 1005年,辽宋议和,辽军撤回,宋朝给辽岁币,史称“澶渊之盟”。

(1)根据材料一,指出“澶渊之盟”的主要内容。结合所学知识,指出该盟约的签订对社会经济产生的影响。

提示 主要内容:辽军撤回,宋朝给辽岁币。影响:避免了战争给社会生产力带来的破坏,促进了偏远地区的贸易与开发,有利于经济的交流和发展。

材料二 元朝在西藏地区推行的是政教合一的管理体制。在西藏地区,佛教的势力特别大,元朝中央政府设立了专门的机构来主管佛教,并由这一机构统辖西藏地区的军政事务。由此,元朝开始对西藏地区进行了比较深入的统治。

——摘编自许宏、胡阿祥、邓小南等《中国通史大师课》

(2)材料二中“专门的机构”指的是哪一机构?结合所学知识,指出“元朝开始对西藏地区进行了比较深入的统治”在中国历史上的重要意义。

提示 机构:宣政院。重要意义:中央政府对西藏正式行使行政管辖,促进了统一多民族国家的巩固和发展。

材料三 元朝是我国规模空前的多民族统一国家。这种政治形势,促进了边疆和中原地区经济、文化联系的发展;各民族联系的加强,又巩固了国家的统一……元代“回回”一词最初是指由中亚、阿拉伯、波斯等地迁到中国的人,经过长期在内地与其他各族杂居,互相通婚,文化上互相渗透学习,而逐渐在中国境内形成了具有独特生活习惯、宗教信仰、文化特点的新民族。——摘编自朱绍侯《中国古代史》

(3)根据材料三,概括元朝民族交融的作用。结合所学知识,指出“具有独特生活习惯、宗教信仰、文化特点的新民族”。

提示 作用:促进了边疆和中原地区经济、文化联系的发展;各民族之间的联系加强,巩固了国家的统一。民族:回族。

历史解释 宋元时期民族关系的特点及其影响

特点 有战有和,和为主流。两宋时期,民族政权并立,彼此之间战争不断,最终以岁币等方式换取和平,形成和议局面

民族迁移,民族交融。宋元时期,各民族杂居相处,互相影响,民族交融加强,形成新的民族——回族

影响 宋元时期频繁的民族战争虽然给各族人民带来灾难,但也促进了各族人民的接触和交流,形成民族交融的新高潮,促进了统一多民族国家的发展

1.(2023·深圳)了解宋代政治,下列哪一史料最合适( )

A.《梦溪笔谈》 B.《宋史·职官志》 C.《清明上河图》 D.《马可·波罗行纪》

答案 B

解析 《梦溪笔谈》是北宋沈括的综合性著作,排除A项;《宋史·职官志》是研究宋代职官制度的必备参考书,B项符合题意;北宋张择端的《清明上河图》描绘了东京汴河沿岸商贸往来的场景,排除C项;《马可·波罗行纪》描述元朝大都的状况,排除D项。

2.(2023·广东)宋代农书所述土壤改良方法比较系统、全面,除水利改良(修筑陂塘等)、生物改良(秸秆还田等)、耕作改良(薄耘、轮作等)外,还强调“用粪犹用药”,以使地力“常新壮”。这表明,宋代( )

A.变法成效显著 B.人力严重不足 C.农业技术先进 D.耕地面积扩大

答案 C

解析 材料反映出当时农业生产技术比较多,讲究生产效果,说明当时农业技术先进,C项正确;材料主旨是强调农业技术先进,没有涉及变法效果,排除A项;材料没有体现人力严重不足,排除B项;材料强调农业技术先进,没有体现耕地面积扩大,排除D项。

3.(2023·广东)元朝时,运粮船每年二月由长江口之刘家港入海,取直线北行,绕胶东半岛入渤海,抵直沽(今天津)。这( )

A.提高了全国粮食产量 B.沟通了五大水系

C.加强了南北经济联系 D.促进了民族交融

答案 C

解析 根据材料可知,南方的粮食运输到北方,加强了南北经济联系,C项正确;运输粮食不会增加粮食产量,排除A项;大运河沟通了海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大水系,与材料无关,排除B项;运输粮食与民族交融无关,排除D项。

4.(2022·广州)北宋都城东京(开封),坊、市不分,夜禁取消;南食、北食、川饭、胡饼,各地风味难以尽数;酒楼菜肴、食店小吃异彩纷呈。这反映了当时( )

A.铁犁牛耕出现 B.城市经济繁荣 C.土地兼并严重 D.海外贸易发达

答案 B

解析 根据材料可知,材料反映的是北宋城市经济繁荣的场景,市已经突破时空的限制,饮食服务设施较为完善,B项正确;铁犁牛耕出现于春秋后期,排除A项;材料没有体现土地问题及海外贸易的场景,排除C、D项。

5.(2022·广州)元朝在继承前代制度的基础上,对地方行政区划与管理制度进行了改革。今天的广州在元朝时最有可能隶属于( )

A.江西行省 B.西域都护府 C.宣政院 D.澎湖巡检司

答案 A

解析 根据所学知识可知,今天的广州在元朝时隶属于江西行省,A项正确;西域都护府是西汉朝廷设立的管理西域的机构,排除B项;宣政院管理西藏事务,排除C项;澎湖巡检司负责管辖澎湖和琉球(今台湾),排除D项。

6.(2022·广东)元世祖时期,元朝官方编成农书《农桑辑要》,包括耕垦、播种、瓜菜、果实、药材、栽桑和养蚕等十部分内容。据此可知,元朝( )

A.出现我国最早的农书 B.政府重视农业生产

C.手工业获得快速发展 D.农业技术发生质变

答案 B

解析 根据材料可知,《农桑辑要》是元朝官方编成,内容包括十部分农业生产方面的内容,B项正确;我国现存最早的一部完整的农书是北朝贾思勰所著的《齐民要术》,排除A项;材料涉及的是农业生产方面的内容,与手工业无关,排除C项;据材料不能看出农业技术发生质变,排除D项。

7.(2021·广东)北宋时期,政府在南方征收的米谷布帛和专卖收入,经运河运至京师每年达四五百万至一千余万石匹贯,构成朝廷财政收入的重要来源。这反映出( )

A.人口南迁带来大量劳动力 B.江南经济地位逐渐提升

C.南北方耕作技术差距很大 D.经济重心南移已经完成

答案 B

解析 根据材料可知,北宋时期,政府在南方征收的米谷布帛和专卖收入构成了朝廷财政收入的重要来源,表明南方经济在国家财政收入中占有重要地位。因此,材料反映了江南经济地位逐渐提升,故B项正确;材料没有涉及人口南迁与耕作技术的内容,排除A、C项;南宋时,我国经济重心完成南移,与材料中“北宋”不符,排除D项。

8.(2020·广东)《马可·波罗行纪》记载:“(泉州)乃不少船舶辐辏之所,诸船运载种种货物至此,然后分配于……全境。所卸胡椒甚多,若以亚历山大运赴西方诸国者衡之,则彼数实微乎其微,盖其不及此港百分之一也。”这说明元代泉州( )

A.海上贸易繁荣 B.外国使节增多 C.造船技术发达 D.文化生活丰富

答案 A

解析 材料说明元代泉州的海上贸易繁荣,故选A项。材料未涉及外国使节的多少、造船技术是否发达、文化生活是否丰富,排除B、C、D三项。

9.(2023·重庆)有学者认为,元代有不少蒙古语和西域语言的音译词被吸收到汉语汉文中。如车站的“站”就是蒙古语jam(驿传)的译音,“站”字汉语本义是“立着”“停下”,而元代汉蒙语并用合成“驿站”一词,遂发展为如今车站的“站”义。这说明( )

A.儒家思想受到冲击 B.交通发展强化了统治

C.元代重视文化建设 D.民族交融丰富了文化

答案 D

解析 根据材料可知,“驿站”一词是汉语和蒙古语“jam”的结合而产生的,这说明民族交融丰富了文化,中华文明在交融中创新,故D项符合题意;题干材料不能说明儒家思想受到冲击、交通发展强化了统治、元代重视文化建设,排除A、B、C项。

10.(2023·临沂)从图一和图二,可以得出的正确结论是( )

图一 宋代火器(模型) 图二 元代火铳

A.火药运用到军事领域始于宋朝时期

B.火药武器广泛用于战争从元朝开始

C.火药武器的威力呈现出增强的趋势

D.中国的火药和火器已经传入了欧洲

答案 C

解析 根据图示可知,图一是宋代的火箭,图二是元代的火铳,从图一到图二,火器威力增强,C项正确;火药运用到军事领域始于唐朝末年,排除A项;宋元时期火药武器广泛用于战争,排除B项;据材料并不能得出火药和火器已经传入了欧洲的结论,排除D项。

时空坐标

阶段特征 宋元时期是我国民族交融进一步加强和封建经济继续发展的时期。中国由分裂逐步走向统一;战争一度频繁,但各民族之间交流密切,进一步走向交融;全国经济重心转移到南方,中国的封建经济高度发展;宋元文化成就突出,达到我国封建文化的又一高峰,中国继续在世界上处于领先地位

政治 从民族政权并立到逐步走向统一,两宋政权与辽、西夏、金、蒙古政权并立,最后归于元朝统一

经济 商品经济繁荣,城镇兴起,宋朝出现了最早的纸币交子,对外贸易昌盛。南方经济超过北方,经济重心南移完成

民族关系 民族关系错综复杂,少数民族和汉族出现了交替执政的局面,但总体上促进了民族交融。典型事例包括澶渊之盟、宋夏和战、岳飞抗金、宋金和议,回族形成

科技文化 科技发达,印刷术取得进步,指南针应用于航海,火药在军事上广泛用于战争;宋词、元曲繁荣发展

思维导图

考点1 北宋的政治

2022版课程标准:认识北宋面临的新形势,了解北宋强化中央集权和重文轻武的政策。

1.北宋的建立:960年,后周大将赵匡胤在陈桥驿发动兵变,夺取后周政权,改国号为宋,以开封为都城,史称北宋。

2.宋太祖强化中央集权

措施 军事 解除禁军将领的兵权;控制军队的调动,经常调换军队将领,定期换防

政治 中央 分化事权,削弱相权

地方 在地方,派文臣担任各地州县的长官,实施三年一换的制度; 各州府设置通判、以分知州的权力

经济 取消节度使收税权,由中央掌控;在地方设置转运使,把地方财赋收归中央

作用 宋朝把中央集权强化到前所未有的程度,皇权大大加强

3.重文轻武的政策

目的 为防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现

措施 宋太祖有意重用文臣掌握军政大权,宋太宗继续采取抑制武将、提升文官地位的政策,使文臣统兵的格局逐渐形成;注重发展文教事业,改革和发展了科举制

作用 扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定

4.王安石变法

背景 北宋行政效率低下,军事上屡战屡败,财政上入不敷出,土地兼并剧烈,社会出现危机

目的 摆脱统治危机,实现富国强兵

时间 1069年,宋神宗任用王安石主持变法

措施 经济上,推行募役法、方田均税法、农田水利法;军事上,推行保甲法

结果 收到一些成效;但新法触犯了大官僚、大地主的利益,遭到强烈反对,几乎全部被废除

误区警示 通判和转运使的职能

(1)通判:分散知州的权力,负责监督地方官吏。

(2)转运使:负责地方财政,把地方财赋收归中央。

考点2 宋与辽、西夏、金的民族关系

2022版课程标准:了解辽、宋、西夏的并立;了解宋金之战、南宋偏安;了解岳飞的英雄事迹,体会中华民族英勇不屈的精神。

1.政权建立

契丹(辽) 10世纪初,契丹族首领耶律阿保机建立政权,都城在上京临潢府

西夏 11世纪前期,党项族首领元昊称大夏皇帝,定都兴庆府,史称西夏

女真 11世纪末,完颜部首领阿骨打完成了女真各部的统一。1115年,建立女真政权,国号大金

南宋 1127年,赵构(宋高宗)建立,后定都临安

2.民族关系

宋辽关系 战 宋真宗时,辽军大举攻宋,宰相寇准力劝皇帝亲征,宋真宗来到澶州城,宋军士气大振,打退辽军

和 签订澶渊之盟,辽军撤回,宋朝给辽岁币。此后辽宋之间保持着和平局面

宋夏关系 战 元昊多次亲率军队进攻北宋,双方损失惨重

和 元昊向宋称臣,宋给西夏岁币。议和后,宋夏边界贸易兴旺

金辽关系 1125年,金灭辽

宋金关系 战 1127年,金军攻破开封,北宋灭亡

南宋抗金将领岳飞统领岳家军在郾城大败金军主力,迫使金军后撤

和 宋金议和,南宋向金称臣,并给金岁币,双方以淮水至大散关一线划定分界线。宋金对峙局面形成

方法点拨 图示法记忆辽宋夏金元时期的政权更替

拓展延伸 正确认识宋辽之间的关系

(1)宋辽之间有战有和,和战交错,但“和”始终是民族关系发展的主流。

(2)宋辽之间的战争只是中华民族大家庭内部的兄弟之争,有正义和非正义之别,但无侵略与反侵略之说。

(3)宋辽之间的战争给中原人民带来了深重的灾难,但客观上也促进了民族交融,有利于国家的统一。

考点3 宋代经济的发展

2022版课程标准:通过了解南方地区的经济繁荣,知道中国古代经济重心的进一步南移。

1.农业的发展(5年2考)

原因 从唐朝中晚期至两宋时期,北方人口大批南迁,带去了先进生产技术

表现 (1)粮食作物:由越南传入的占城稻在北宋时推广到东南地区。宋朝时,水稻产量跃居粮食作物首位。 (2)主要粮仓:长江下游和太湖流域一带成为丰饶的粮仓,出现了“苏湖熟,天下足”或“苏常熟,天下足”的谚语。 (3)经济作物:南方各地普遍种植茶树。南宋后期,棉花种植区已向北推进到江淮和川蜀一带 秧马 解读:这是宋朝时长江中下游地区广泛使用的一种拔秧工具,既可减轻弯腰曲背之苦,又能提高劳动效率。

归纳总结 中国古代出现过的农业生产工具

(1)耧车:汉代出现的播种工具。

(2)翻车:三国时期魏国的马钧制成的灌溉工具。

(3)曲辕犁:唐代发明的耕地工具。

(4)筒车:唐代发明的灌溉工具。

(5)秧马:宋朝时期长江中下游地区广泛使用的一种拔秧工具。

2.手工业的兴盛

纺织业 北宋时,南方的丝织业胜过北方;南宋后期,棉纺织业兴起,海南岛已有比较先进的棉纺织工具

制瓷业 宋朝是中国瓷器发展史上的辉煌时代,河北的定窑、河南的汝窑等地烧制瓷器;北宋兴起的江西景德镇,后来发展成为著名的瓷都;南宋时,江南地区已成为我国制瓷业中心

造船业 广州、泉州、明州的造船业,在当时世界上居于领先地位;北宋东京郊外建有世界上现存最早的船坞;南宋沿海地区制造的海船配备了指南针

3.商业贸易的繁荣(5年2考)

商业城市 最大的是开封和杭州

商业限制 经商的时间和空间不再受限制,出现了早市和夜市

新商业区 乡镇形成了草市;在城市与乡村之间的市镇也发展成为重要的商业贸易区

纸币产生 北宋前期,四川地区出现“交子”,这是世界上最早的纸币。南宋时,纸币发展成与铜钱并行的货币

海外贸易 广州、泉州是闻名世界的大商港;朝廷鼓励海外贸易,在主要港口设立市舶司加以管理

经济重心 从唐朝中期开始的经济重心南移,到南宋时最后完成

考点4 元朝的建立和统治

2022版课程标准:通过了解蒙古兴起和元朝统一,设立行省、宣政院等制度,知道西藏在元代正式纳入中国版图,理解元朝统一对中华民族进一步交融的重要意义;了解文天祥等人的英雄事迹,体会中华民族英勇不屈的精神。

1.成吉思汗统一蒙古:1206年,铁木真完成蒙古草原的统一,建立了蒙古政权,铁木真被拥立为大汗,被尊称为成吉思汗。

2.蒙古灭西夏与金:1227年蒙古灭西夏;1234年蒙古灭金,金朝灭亡后,南宋和蒙古直接对峙的局面形成。

3.元朝的建立与统一

建立 1271年,忽必烈改国号为元,次年定都于大都(今北京)

统一 过程 1276 年,元军攻入南宋都城临安,南宋灭亡。南宋大臣陆秀夫、文天祥等人继续展开抗元斗争。 1279年,元灭南宋,完成了全国的统一

意义 结束了我国历史上较长时期的分裂割据局面,为统一多民族国家的进一步发展奠定了基础

4.元朝的统治(5年1考)

元朝地位 元朝是我国历史上第一个由少数民族贵族为主建立的全国性的统一王朝

元朝疆域 “北逾阴山,西极流沙,东尽辽左,南越海表”,元朝的版图是我国历史上最大的

民族交融 元朝时促进了各族经济、文化的发展与交融,开始形成一个新的民族——回族

行省制度 中央 由中书省掌管全国的行政事务,下设吏、户、礼、兵、刑、工六部,分管各项政务;设枢密院负责全国的军事事务;设御史台负责监察事务

地方 把今山东、山西和河北称作“腹里”,直属于中央的中书省;其他地区,除了吐蕃、畏兀儿地区之处,设置了10个行省;行省之下设置路、府、州、县

对边疆地区的管辖 东南地区 在澎湖岛设置了澎湖巡检司,负责管辖澎湖和琉球(今台湾),这是历史上中央政府首次在台湾地区正式建立的行政机构

西北地区 设置北庭都元帅府等机构管理西域的军政事务,加强了对西域的管辖

西南地区 在西藏设立宣慰使司都元帅府,由宣政院直接统辖,掌管西藏的军民各项事务。从此,中央政府对西藏正式行使行政管辖

归纳总结 分封制、郡县制与行省制的比较

项目 分封制 郡县制 行省制

不同点 确立时期 西周 秦朝 元朝

中央与地方的关系 诸侯国相对独立,诸侯权力、地位世袭 郡、县是中央政府的下属地方行政机构,郡县的长官都由朝廷直接任免 行省是中书省的派出机构,行政长官直接对中书省负责

作用 初期巩固了西周的统治,开发了边远地区,后期造成了分裂与诸侯混战 有效地加强了中央集权,维护了国家统一,对后世产生了深远影响

相同点 都是我国古代重要的地方行政制度,都是为了巩固统治,都在一定时期内产生过积极作用

考点5 宋元时期的都市和文化

2022版课程标准:了解这一时期的城市和商业发展、科技创新、文学艺术成就和对外交流,认识宋元时期繁荣的经济、文化在中国历史上的重要地位。

1.繁华的都市生活

大都市 北宋时的开封、南宋时的临安、元朝时的大都

瓦子 开封城内有许多娱乐兼营商业的场所,叫作“瓦子”。瓦子中圈出许多专供演出的圈子,称为“勾栏”

杂剧 宋元时期戏剧表演的主要形式是杂剧

传统节日 春节、元宵节、中秋节等日益受到重视

2.宋词和元曲

(1)宋词:词是一种新体诗歌,也称长短句,在唐朝时已经出现,是宋代主要的文学形式之一。北宋苏轼的词风豪迈而飘逸,李清照的词风委婉细腻;南宋辛弃疾继承了苏轼以来的豪放词风和报国情怀。

(2)元曲:元代文学的主要形式,包括散曲、杂剧和南戏。最优秀的杂剧作家是关汉卿,代表作是《窦娥冤》。关汉卿、马致远、郑光祖、白朴,在明代以后被誉为“元曲四大家”。

3.《资治通鉴》:北宋著名史学家、政治家司马光主持编写,是一部编年体的通史巨著,记述了从战国到五代共1 300多年的历史,纵贯中国16个朝代。司马光的《资治通鉴》与司马迁的《史记》,并列为中国史学的不朽巨著,他们也被后人称为“史学两司马”。

方法点拨 图示法比较《史记》与《资治通鉴》

考点6 宋元时期的科技与中外交通

2022版课程标准:通过印刷术、指南针、火药的应用和外传,认识中国古代的重要发明对世界文明发展的贡献。

1.科技(5年1考)

活字印刷术 发明 隋唐时期就有了雕版印刷术;活字印刷术是由北宋时的匠人毕昇发明的;元代王祯发明了转轮排字法;元朝中期,出现了铜活字印刷

传播 13世纪时传入朝鲜,之后传到日本及东南亚地区,又经丝绸之路传到波斯,后来经过蒙古人的西征等途径传入欧洲

意义 对人类文明的发展产生了重大的影响

指南针 发明 战国时人们做成指南工具“司南”;宋代,人们制成指南的工具罗盘

应用 北宋末年,中国的海船上开始使用指南针

传播 阿拉伯商人将指南针传到阿拉伯国家,后来又传到欧洲

意义 大大促进了世界远洋航海技术的发展

火药 发明 唐朝时,中国人已经发明了火药

应用 唐朝末年,火药开始运用到军事领域;宋元时期,火药武器广泛用于战争;元朝发明了火铳

传播 中国的火药和烟火在13世纪传入阿拉伯地区,14世纪初经阿拉伯人传到了欧洲

意义 对欧洲的火器制造和作战方式产生巨大影响,推动了欧洲社会的变革;突火枪是枪炮的始祖,揭开了世界军事史上热兵器时代的序幕

拓展延伸 与雕版印刷术相比,活字印刷术具有的优点

雕版印刷刻版费工费时费料,刻好的版只能印制一种书籍;活字印刷刻版省工省时省料,可多次印刷。

2.中外交通(5年2考)

(1)陆路:陆上丝绸之路在宋元时期成为通往西方的交通要道。

(2)海路:宋代的海路远至波斯湾及东非海岸;元朝时,海上丝绸之路进入鼎盛时期。

(3)意义:使中外经济、文化和科技的交流进一步发展起来。

探究 宋元时期的民族关系

在历史发展的长河中,民族团结和国家统一成为主流,更成为国家繁荣富强的重要基础。阅读材料,回答问题。

材料一 1005年,辽宋议和,辽军撤回,宋朝给辽岁币,史称“澶渊之盟”。

(1)根据材料一,指出“澶渊之盟”的主要内容。结合所学知识,指出该盟约的签订对社会经济产生的影响。

提示 主要内容:辽军撤回,宋朝给辽岁币。影响:避免了战争给社会生产力带来的破坏,促进了偏远地区的贸易与开发,有利于经济的交流和发展。

材料二 元朝在西藏地区推行的是政教合一的管理体制。在西藏地区,佛教的势力特别大,元朝中央政府设立了专门的机构来主管佛教,并由这一机构统辖西藏地区的军政事务。由此,元朝开始对西藏地区进行了比较深入的统治。

——摘编自许宏、胡阿祥、邓小南等《中国通史大师课》

(2)材料二中“专门的机构”指的是哪一机构?结合所学知识,指出“元朝开始对西藏地区进行了比较深入的统治”在中国历史上的重要意义。

提示 机构:宣政院。重要意义:中央政府对西藏正式行使行政管辖,促进了统一多民族国家的巩固和发展。

材料三 元朝是我国规模空前的多民族统一国家。这种政治形势,促进了边疆和中原地区经济、文化联系的发展;各民族联系的加强,又巩固了国家的统一……元代“回回”一词最初是指由中亚、阿拉伯、波斯等地迁到中国的人,经过长期在内地与其他各族杂居,互相通婚,文化上互相渗透学习,而逐渐在中国境内形成了具有独特生活习惯、宗教信仰、文化特点的新民族。——摘编自朱绍侯《中国古代史》

(3)根据材料三,概括元朝民族交融的作用。结合所学知识,指出“具有独特生活习惯、宗教信仰、文化特点的新民族”。

提示 作用:促进了边疆和中原地区经济、文化联系的发展;各民族之间的联系加强,巩固了国家的统一。民族:回族。

历史解释 宋元时期民族关系的特点及其影响

特点 有战有和,和为主流。两宋时期,民族政权并立,彼此之间战争不断,最终以岁币等方式换取和平,形成和议局面

民族迁移,民族交融。宋元时期,各民族杂居相处,互相影响,民族交融加强,形成新的民族——回族

影响 宋元时期频繁的民族战争虽然给各族人民带来灾难,但也促进了各族人民的接触和交流,形成民族交融的新高潮,促进了统一多民族国家的发展

1.(2023·深圳)了解宋代政治,下列哪一史料最合适( )

A.《梦溪笔谈》 B.《宋史·职官志》 C.《清明上河图》 D.《马可·波罗行纪》

答案 B

解析 《梦溪笔谈》是北宋沈括的综合性著作,排除A项;《宋史·职官志》是研究宋代职官制度的必备参考书,B项符合题意;北宋张择端的《清明上河图》描绘了东京汴河沿岸商贸往来的场景,排除C项;《马可·波罗行纪》描述元朝大都的状况,排除D项。

2.(2023·广东)宋代农书所述土壤改良方法比较系统、全面,除水利改良(修筑陂塘等)、生物改良(秸秆还田等)、耕作改良(薄耘、轮作等)外,还强调“用粪犹用药”,以使地力“常新壮”。这表明,宋代( )

A.变法成效显著 B.人力严重不足 C.农业技术先进 D.耕地面积扩大

答案 C

解析 材料反映出当时农业生产技术比较多,讲究生产效果,说明当时农业技术先进,C项正确;材料主旨是强调农业技术先进,没有涉及变法效果,排除A项;材料没有体现人力严重不足,排除B项;材料强调农业技术先进,没有体现耕地面积扩大,排除D项。

3.(2023·广东)元朝时,运粮船每年二月由长江口之刘家港入海,取直线北行,绕胶东半岛入渤海,抵直沽(今天津)。这( )

A.提高了全国粮食产量 B.沟通了五大水系

C.加强了南北经济联系 D.促进了民族交融

答案 C

解析 根据材料可知,南方的粮食运输到北方,加强了南北经济联系,C项正确;运输粮食不会增加粮食产量,排除A项;大运河沟通了海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大水系,与材料无关,排除B项;运输粮食与民族交融无关,排除D项。

4.(2022·广州)北宋都城东京(开封),坊、市不分,夜禁取消;南食、北食、川饭、胡饼,各地风味难以尽数;酒楼菜肴、食店小吃异彩纷呈。这反映了当时( )

A.铁犁牛耕出现 B.城市经济繁荣 C.土地兼并严重 D.海外贸易发达

答案 B

解析 根据材料可知,材料反映的是北宋城市经济繁荣的场景,市已经突破时空的限制,饮食服务设施较为完善,B项正确;铁犁牛耕出现于春秋后期,排除A项;材料没有体现土地问题及海外贸易的场景,排除C、D项。

5.(2022·广州)元朝在继承前代制度的基础上,对地方行政区划与管理制度进行了改革。今天的广州在元朝时最有可能隶属于( )

A.江西行省 B.西域都护府 C.宣政院 D.澎湖巡检司

答案 A

解析 根据所学知识可知,今天的广州在元朝时隶属于江西行省,A项正确;西域都护府是西汉朝廷设立的管理西域的机构,排除B项;宣政院管理西藏事务,排除C项;澎湖巡检司负责管辖澎湖和琉球(今台湾),排除D项。

6.(2022·广东)元世祖时期,元朝官方编成农书《农桑辑要》,包括耕垦、播种、瓜菜、果实、药材、栽桑和养蚕等十部分内容。据此可知,元朝( )

A.出现我国最早的农书 B.政府重视农业生产

C.手工业获得快速发展 D.农业技术发生质变

答案 B

解析 根据材料可知,《农桑辑要》是元朝官方编成,内容包括十部分农业生产方面的内容,B项正确;我国现存最早的一部完整的农书是北朝贾思勰所著的《齐民要术》,排除A项;材料涉及的是农业生产方面的内容,与手工业无关,排除C项;据材料不能看出农业技术发生质变,排除D项。

7.(2021·广东)北宋时期,政府在南方征收的米谷布帛和专卖收入,经运河运至京师每年达四五百万至一千余万石匹贯,构成朝廷财政收入的重要来源。这反映出( )

A.人口南迁带来大量劳动力 B.江南经济地位逐渐提升

C.南北方耕作技术差距很大 D.经济重心南移已经完成

答案 B

解析 根据材料可知,北宋时期,政府在南方征收的米谷布帛和专卖收入构成了朝廷财政收入的重要来源,表明南方经济在国家财政收入中占有重要地位。因此,材料反映了江南经济地位逐渐提升,故B项正确;材料没有涉及人口南迁与耕作技术的内容,排除A、C项;南宋时,我国经济重心完成南移,与材料中“北宋”不符,排除D项。

8.(2020·广东)《马可·波罗行纪》记载:“(泉州)乃不少船舶辐辏之所,诸船运载种种货物至此,然后分配于……全境。所卸胡椒甚多,若以亚历山大运赴西方诸国者衡之,则彼数实微乎其微,盖其不及此港百分之一也。”这说明元代泉州( )

A.海上贸易繁荣 B.外国使节增多 C.造船技术发达 D.文化生活丰富

答案 A

解析 材料说明元代泉州的海上贸易繁荣,故选A项。材料未涉及外国使节的多少、造船技术是否发达、文化生活是否丰富,排除B、C、D三项。

9.(2023·重庆)有学者认为,元代有不少蒙古语和西域语言的音译词被吸收到汉语汉文中。如车站的“站”就是蒙古语jam(驿传)的译音,“站”字汉语本义是“立着”“停下”,而元代汉蒙语并用合成“驿站”一词,遂发展为如今车站的“站”义。这说明( )

A.儒家思想受到冲击 B.交通发展强化了统治

C.元代重视文化建设 D.民族交融丰富了文化

答案 D

解析 根据材料可知,“驿站”一词是汉语和蒙古语“jam”的结合而产生的,这说明民族交融丰富了文化,中华文明在交融中创新,故D项符合题意;题干材料不能说明儒家思想受到冲击、交通发展强化了统治、元代重视文化建设,排除A、B、C项。

10.(2023·临沂)从图一和图二,可以得出的正确结论是( )

图一 宋代火器(模型) 图二 元代火铳

A.火药运用到军事领域始于宋朝时期

B.火药武器广泛用于战争从元朝开始

C.火药武器的威力呈现出增强的趋势

D.中国的火药和火器已经传入了欧洲

答案 C

解析 根据图示可知,图一是宋代的火箭,图二是元代的火铳,从图一到图二,火器威力增强,C项正确;火药运用到军事领域始于唐朝末年,排除A项;宋元时期火药武器广泛用于战争,排除B项;据材料并不能得出火药和火器已经传入了欧洲的结论,排除D项。

同课章节目录