第十单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立 学案 (含答案)2024年广东省中考历史一轮复习

文档属性

| 名称 | 第十单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立 学案 (含答案)2024年广东省中考历史一轮复习 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-02-23 20:18:47 | ||

图片预览

文档简介

第十单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

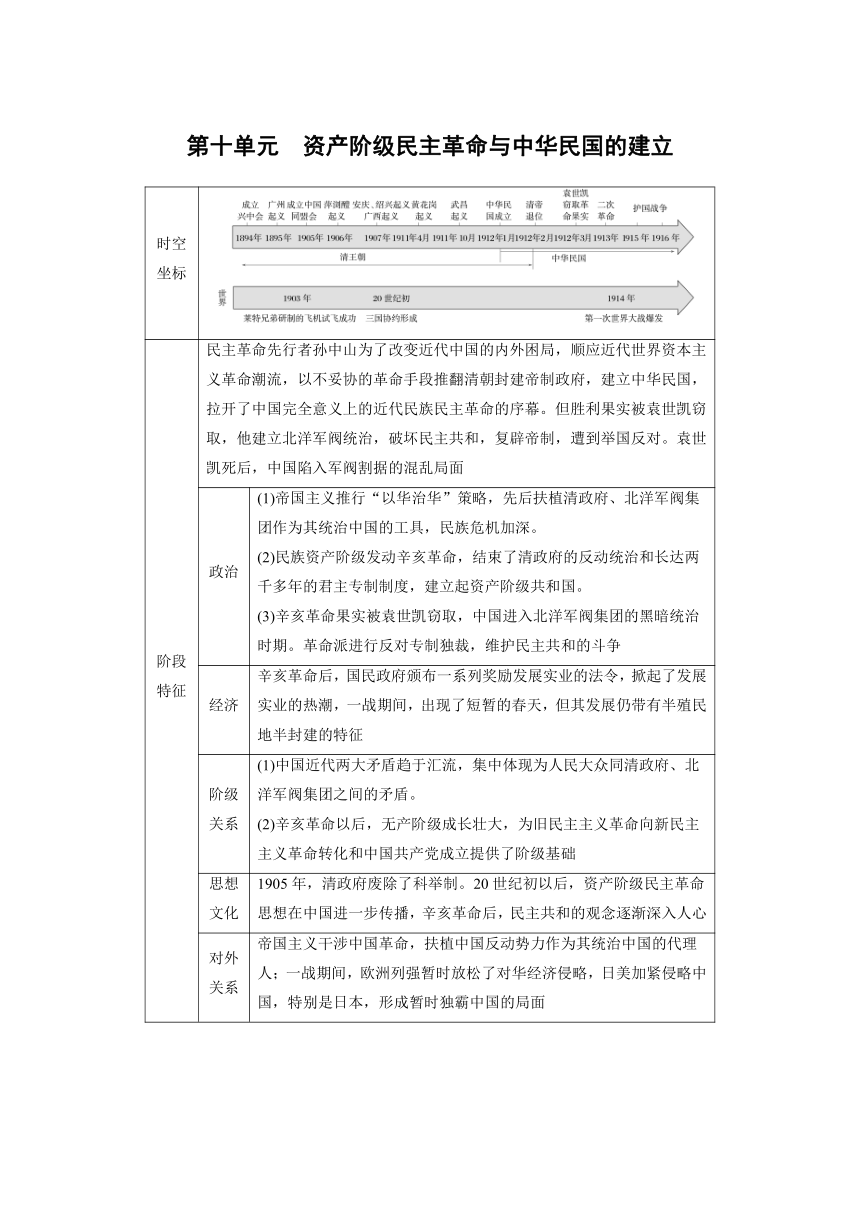

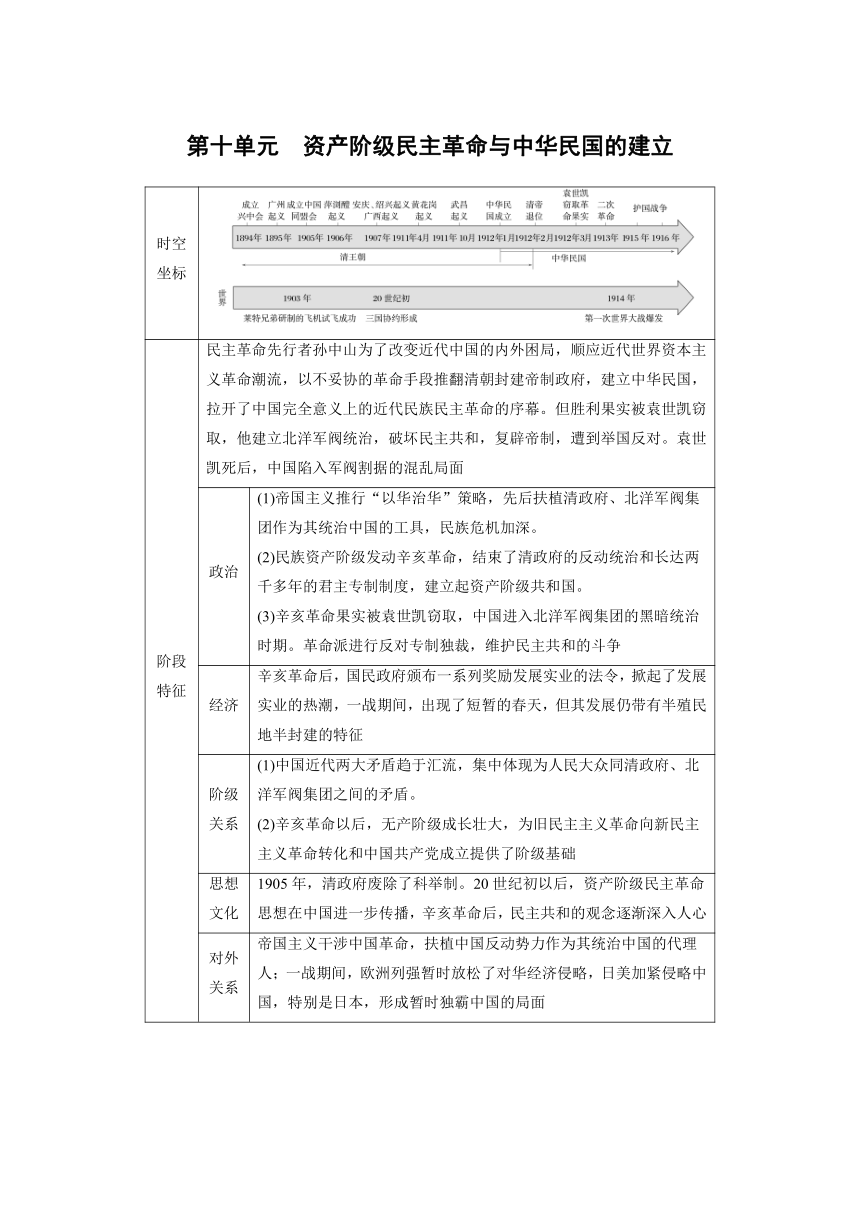

时空坐标

阶段特征 民主革命先行者孙中山为了改变近代中国的内外困局,顺应近代世界资本主义革命潮流,以不妥协的革命手段推翻清朝封建帝制政府,建立中华民国,拉开了中国完全意义上的近代民族民主革命的序幕。但胜利果实被袁世凯窃取,他建立北洋军阀统治,破坏民主共和,复辟帝制,遭到举国反对。袁世凯死后,中国陷入军阀割据的混乱局面

政治 (1)帝国主义推行“以华治华”策略,先后扶植清政府、北洋军阀集团作为其统治中国的工具,民族危机加深。 (2)民族资产阶级发动辛亥革命,结束了清政府的反动统治和长达两千多年的君主专制制度,建立起资产阶级共和国。 (3)辛亥革命果实被袁世凯窃取,中国进入北洋军阀集团的黑暗统治时期。革命派进行反对专制独裁,维护民主共和的斗争

经济 辛亥革命后,国民政府颁布一系列奖励发展实业的法令,掀起了发展实业的热潮,一战期间,出现了短暂的春天,但其发展仍带有半殖民地半封建的特征

阶级关系 (1)中国近代两大矛盾趋于汇流,集中体现为人民大众同清政府、北洋军阀集团之间的矛盾。 (2)辛亥革命以后,无产阶级成长壮大,为旧民主主义革命向新民主主义革命转化和中国共产党成立提供了阶级基础

思想文化 1905年,清政府废除了科举制。20世纪初以后,资产阶级民主革命思想在中国进一步传播,辛亥革命后,民主共和的观念逐渐深入人心

对外关系 帝国主义干涉中国革命,扶植中国反动势力作为其统治中国的代理人;一战期间,欧洲列强暂时放松了对华经济侵略,日美加紧侵略中国,特别是日本,形成暂时独霸中国的局面

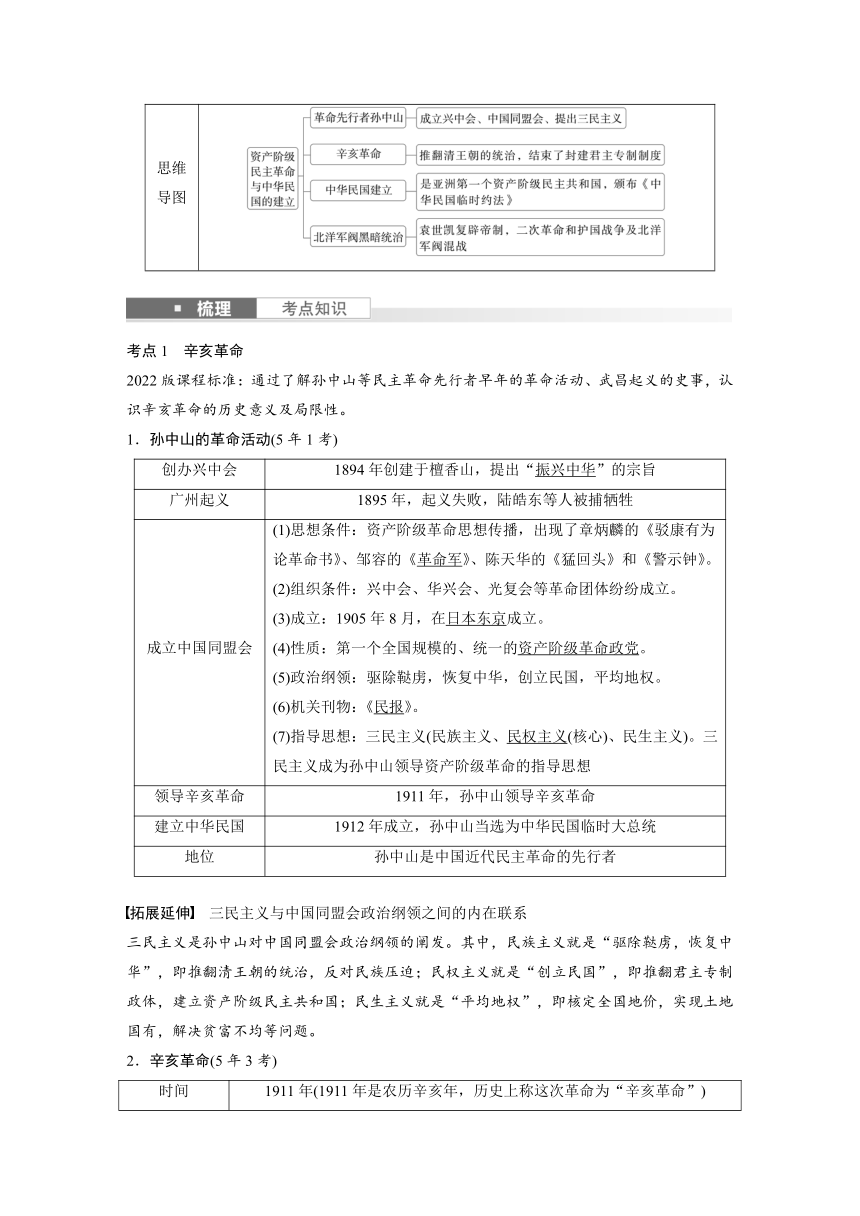

思维导图

考点1 辛亥革命

2022版课程标准:通过了解孙中山等民主革命先行者早年的革命活动、武昌起义的史事,认识辛亥革命的历史意义及局限性。

1.孙中山的革命活动(5年1考)

创办兴中会 1894年创建于檀香山,提出“振兴中华”的宗旨

广州起义 1895年,起义失败,陆皓东等人被捕牺牲

成立中国同盟会 (1)思想条件:资产阶级革命思想传播,出现了章炳麟的《驳康有为论革命书》、邹容的《革命军》、陈天华的《猛回头》和《警示钟》。 (2)组织条件:兴中会、华兴会、光复会等革命团体纷纷成立。 (3)成立:1905年8月,在日本东京成立。 (4)性质:第一个全国规模的、统一的资产阶级革命政党。 (5)政治纲领:驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权。 (6)机关刊物:《民报》。 (7)指导思想:三民主义(民族主义、民权主义(核心)、民生主义)。三民主义成为孙中山领导资产阶级革命的指导思想

领导辛亥革命 1911年,孙中山领导辛亥革命

建立中华民国 1912年成立,孙中山当选为中华民国临时大总统

地位 孙中山是中国近代民主革命的先行者

拓展延伸 三民主义与中国同盟会政治纲领之间的内在联系

三民主义是孙中山对中国同盟会政治纲领的阐发。其中,民族主义就是“驱除鞑虏,恢复中华”,即推翻清王朝的统治,反对民族压迫;民权主义就是“创立民国”,即推翻君主专制政体,建立资产阶级民主共和国;民生主义就是“平均地权”,即核定全国地价,实现土地国有,解决贫富不均等问题。

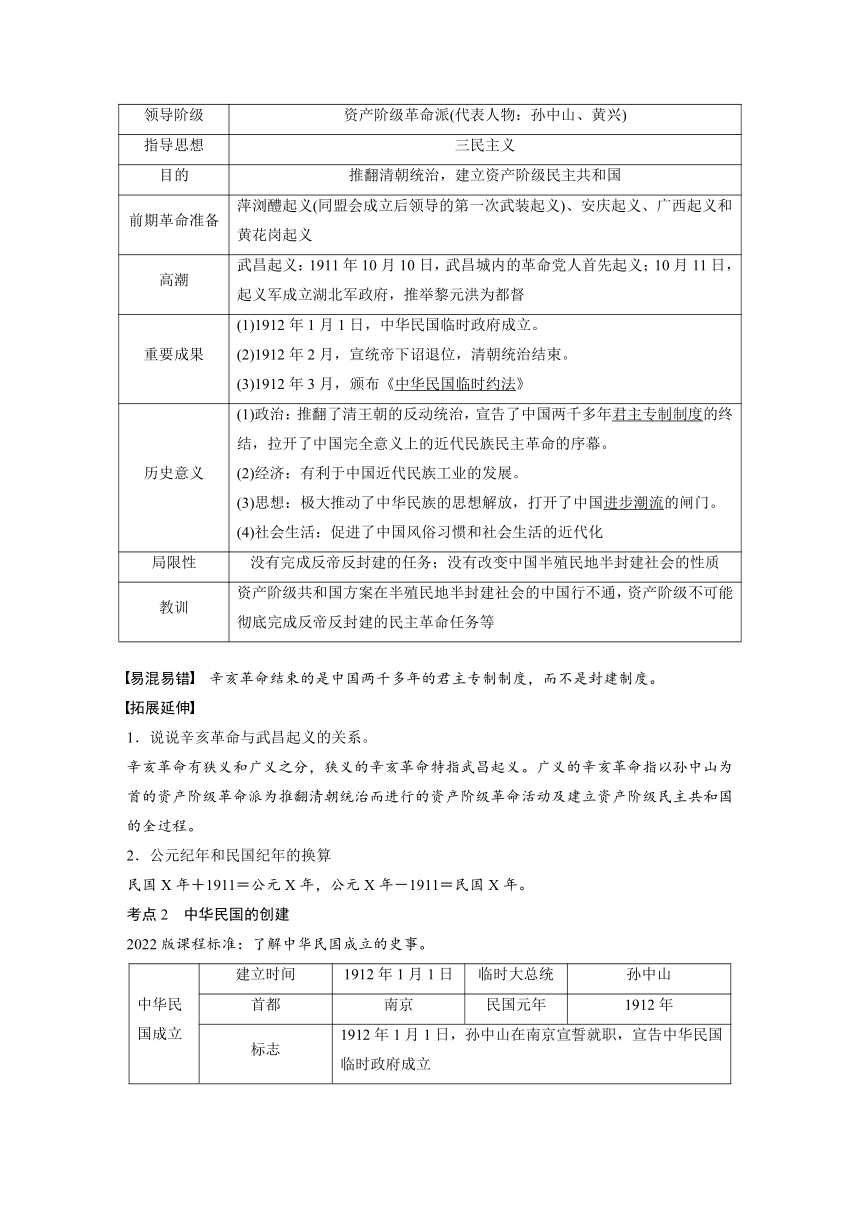

2.辛亥革命(5年3考)

时间 1911年(1911年是农历辛亥年,历史上称这次革命为“辛亥革命”)

领导阶级 资产阶级革命派(代表人物:孙中山、黄兴)

指导思想 三民主义

目的 推翻清朝统治,建立资产阶级民主共和国

前期革命准备 萍浏醴起义(同盟会成立后领导的第一次武装起义)、安庆起义、广西起义和黄花岗起义

高潮 武昌起义:1911年10月10日,武昌城内的革命党人首先起义;10月11日,起义军成立湖北军政府,推举黎元洪为都督

重要成果 (1)1912年1月1日,中华民国临时政府成立。 (2)1912年2月,宣统帝下诏退位,清朝统治结束。 (3)1912年3月,颁布《中华民国临时约法》

历史意义 (1)政治:推翻了清王朝的反动统治,宣告了中国两千多年君主专制制度的终结,拉开了中国完全意义上的近代民族民主革命的序幕。 (2)经济:有利于中国近代民族工业的发展。 (3)思想:极大推动了中华民族的思想解放,打开了中国进步潮流的闸门。 (4)社会生活:促进了中国风俗习惯和社会生活的近代化

局限性 没有完成反帝反封建的任务;没有改变中国半殖民地半封建社会的性质

教训 资产阶级共和国方案在半殖民地半封建社会的中国行不通,资产阶级不可能彻底完成反帝反封建的民主革命任务等

易混易错 辛亥革命结束的是中国两千多年的君主专制制度,而不是封建制度。

拓展延伸

1.说说辛亥革命与武昌起义的关系。

辛亥革命有狭义和广义之分,狭义的辛亥革命特指武昌起义。广义的辛亥革命指以孙中山为首的资产阶级革命派为推翻清朝统治而进行的资产阶级革命活动及建立资产阶级民主共和国的全过程。

2.公元纪年和民国纪年的换算

民国X年+1911=公元X年,公元X年-1911=民国X年。

考点2 中华民国的创建

2022版课程标准:了解中华民国成立的史事。

中华民国成立 建立时间 1912年1月1日 临时大总统 孙中山

首都 南京 民国元年 1912年

标志 1912年1月1日,孙中山在南京宣誓就职,宣告中华民国临时政府成立

意义 南京临时政府的成立是孙中山领导的资产阶级民主革命的重要成果

袁世凯窃取革命果实 1912年2月12日 宣统帝退位,清朝统治结束

1912年3月 袁世凯在北京就任中华民国临时大总统

1912年4月 孙中山正式解除临时大总统职务,临时政府迁往北京

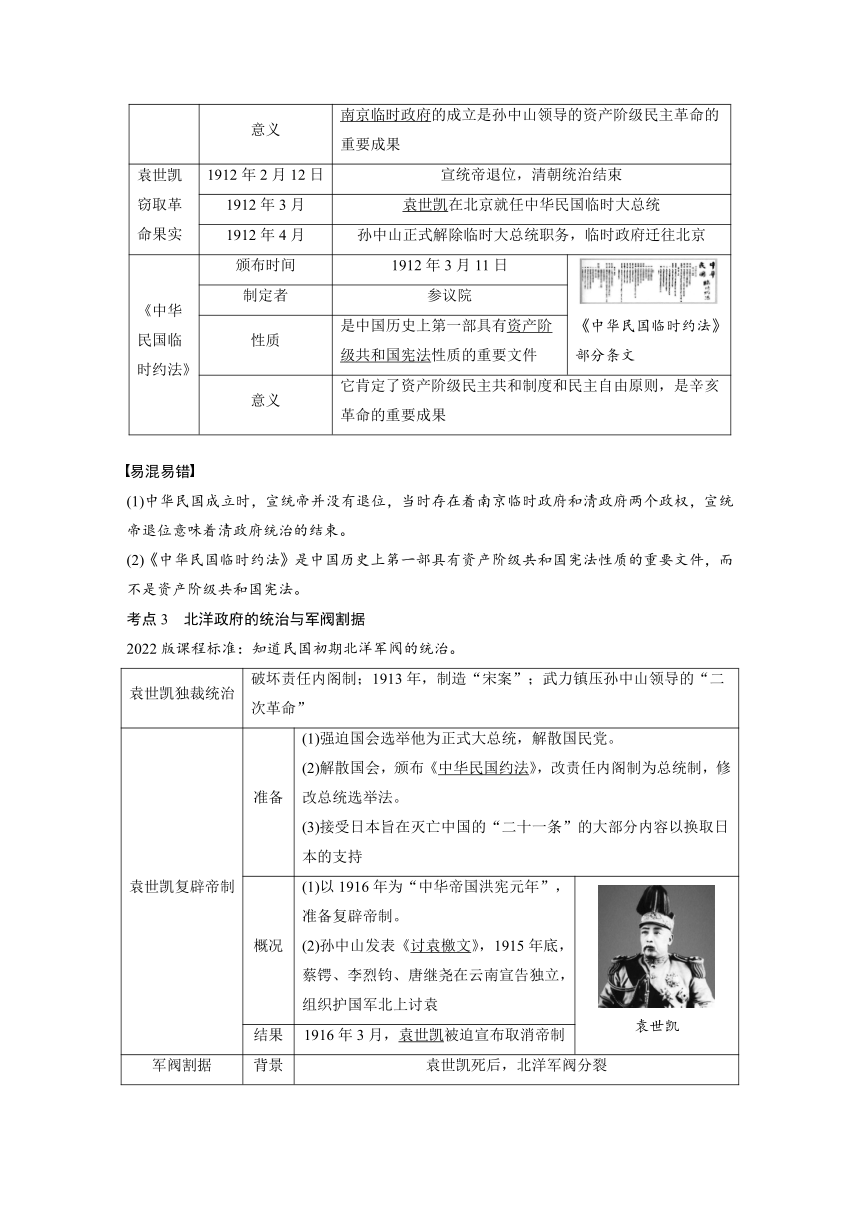

《中华民国临时约法》 颁布时间 1912年3月11日 《中华民国临时约法》部分条文

制定者 参议院

性质 是中国历史上第一部具有资产阶级共和国宪法性质的重要文件

意义 它肯定了资产阶级民主共和制度和民主自由原则,是辛亥革命的重要成果

易混易错

(1)中华民国成立时,宣统帝并没有退位,当时存在着南京临时政府和清政府两个政权,宣统帝退位意味着清政府统治的结束。

(2)《中华民国临时约法》是中国历史上第一部具有资产阶级共和国宪法性质的重要文件,而不是资产阶级共和国宪法。

考点3 北洋政府的统治与军阀割据

2022版课程标准:知道民国初期北洋军阀的统治。

袁世凯独裁统治 破坏责任内阁制;1913年,制造“宋案”;武力镇压孙中山领导的“二次革命”

袁世凯复辟帝制 准备 (1)强迫国会选举他为正式大总统,解散国民党。 (2)解散国会,颁布《中华民国约法》,改责任内阁制为总统制,修改总统选举法。 (3)接受日本旨在灭亡中国的“二十一条”的大部分内容以换取日本的支持

概况 (1)以1916年为“中华帝国洪宪元年”,准备复辟帝制。 (2)孙中山发表《讨袁檄文》,1915年底,蔡锷、李烈钧、唐继尧在云南宣告独立,组织护国军北上讨袁 袁世凯

结果 1916年3月,袁世凯被迫宣布取消帝制

军阀割据 背景 袁世凯死后,北洋军阀分裂

概况 各派军阀为争夺地盘和巩固政权,出卖国家利益,依附帝国主义,大小军阀连年混战

影响 中国陷入军阀割据纷争的动乱之中

易混易错 “二次革命”是以孙中山为首的资产阶级革命派反对袁世凯建立独裁统治、保卫民主共和制度的一次武装斗争,是辛亥革命的继续和发展。护国战争是旨在反对袁世凯复辟帝制、维护共和制度的资产阶级民主运动。

探究 资产阶级民主革命

进入20世纪后,中国人民面对的是空前的国耻与国难。为了洗雪国耻,资产阶级革命派发起了一场近代民族民主革命,建立了民主共和制度。阅读材料,回答问题。

材料一 1895年,孙中山领导发动了广州起义,1900年,孙中山又领导发动了惠州起义,两次起义均失败。孙中山后来说,广州起义失败时,“举国舆论莫不目予辈为乱臣贼子、大逆不道,咒诅谩骂之声,不绝于耳”。但惠州起义失败后,“则鲜闻一般人恶声相加,而有识之士且多为吾人扼腕叹息,恨其事不成矣。前后相较,差如天渊”。

(1)根据材料一,从广州起义到惠州起义,中国民众对孙中山领导发动武装起义的态度发生了什么变化?这一变化说明了什么?

提示 变化:由恐惧到支持,由反对到接受。说明:人民对清政府有了比较清醒的认识,民族意识的觉醒。

材料二

(2)根据材料二并结合所学知识,概括当时革命形势发展的特点。

提示 特点:短时间内各省纷纷响应;省份多,范围广;革命迅速发展,清政府统治瓦解迅速。

材料三 中华民国南京临时政府成立后,“一时报纸风起云涌,蔚为大观”,许多报纸以监督政府为己任,议论时政得失,如《民国新闻》以“维护共和政体”为宗旨。各种政党、社团纷纷成立,1912年10月,仅在民政部登记的团体就有85个,包括政治团体22个。由于“社会对政治兴味非常亢进”,政法学校和大学法科学生猛增,“一时法政学校遍于全国”。

——摘编自李侃《中国近代史》

(3)根据材料三并结合所学知识,辛亥革命后,中国民众对政治持什么态度?这一态度产生的主要原因有哪些?(回答2点)

提示 态度:赞赏、支持。原因:清政府的腐败无能,帝国主义侵略的加剧,民族危机的加深等。

材料四 初中历史教科书对辛亥革命的评价(部分)

北洋政府时期 辛亥革命后“专制政体于此告终,共和政体于此开幕矣”

南京国民政府时期 辛亥革命后“帝制告终,民治开始”

中华人民共和国成立后 20世纪50年代 辛亥革命“推翻了中国两千多年来的封建君主制度,产生了中华民国,制定了‘临时约法’”

20世纪70年代 辛亥革命“推翻了中国两千多年的封建专制制度,建立了资产阶级民主共和国”

21世纪 辛亥革命“推翻了清王朝的统治,结束了我国两千多年的封建帝制,使民主共和观念深入人心”

——摘编自柯珊沙《初中历史教科书中辛亥革命评价的“变”与“不变”》

(4)根据材料四,概括不同时期初中历史教科书对辛亥革命评价的共同之处,并结合你对辛亥革命的理解,续写一项辛亥革命的其他积极作用。

提示 共同之处:君主专制结束,民主共和思想传播。作用:极大地推动了中华民族的思想解放,打开了中国进步潮流的闸门;推动了民族资本主义的发展。

历史解释 比较戊戌变法与辛亥革命的异同点

项目 戊戌变法 辛亥革命

不同点 领导阶级 资产阶级维新派 资产阶级革命派

主张 实行君主立宪制 主张推翻封建帝制,实行民主共和制

手段 依靠皇帝进行自上而下的改革 采取自下而上的武装斗争的方式

性质 是一场资产阶级性质的改良运动 是完全意义上的近代民族民主革命

结果 变法失败,但它在思想文化方面产生了广泛而持久的影响 推翻了清王朝的统治,结束了我国两千多年的封建君主专制制度,成立了资产阶级民主共和国,极大推动了中华民族的思想解放

相同点 背景 中国面临严重的民族危机

领导阶级 资产阶级

目的 救亡图存,发展资本主义

结果及原因 没有改变中国半殖民地半封建社会的性质,根本原因在于资产阶级的阶级局限性,脱离人民群众

作用 促进了资本主义的发展,顺应历史潮流

认识 改革和革命并非都是一帆风顺的,具有艰难性和曲折性;我们应该坚定信心,增强天下兴亡、匹夫有责的使命感,加强关心国家命运和前途的家国主义精神

1.(2023·广东)与此“命令”直接相关的历史事件是( )

命令 …… (三)工程八营,以占领楚望台军械库为目的。 …… (五)四十二标一营左队进攻汉阳城…… (六)四十二标二营占领汉口大智门,硚口一带。 …… 总司令 蒋翊武

A.武昌起义 B.黄花岗起义 C.护国战争 D.中华民国成立

答案 A

解析 根据材料“占领楚望台军械库”并结合所学知识可知,1911年10月10日晚,新军工程第八营的革命党人打响了武昌起义的第一枪,夺取位于中和门附近的楚望台军械所,A项正确;1911年4月,黄兴临时决定提前举事,革命党人与清军展开激烈巷战,起义失败,很多革命党人壮烈牺牲,后来,将收殓到的七十二具烈士遗骸,合葬于广州黄花岗,称作“黄花岗七十二烈士”,历史上也将这次起义称为“黄花岗起义”,排除B项;护国战争是袁世凯在1915年12月于北京宣布接受帝制,南方将领唐继尧、蔡锷、李烈钧在云南宣告独立,并且出兵讨袁,南方其他各省之后亦纷纷宣布独立,排除C项;中华民国成立与材料命令无关,排除D项。

2.(2022·广东)有学者说:“1911年的辛亥革命是一桩扣人心弦的事件。在当时世界上还到处是皇帝、沙皇、苏丹和国王的时候,古老的中华帝国在短短几周之内成为欧亚大陆上继法国之后的第二个共和国。”该学者重点强调( )

A.欧亚大陆的联系 B.封建帝制的危害 C.法国大革命影响 D.辛亥革命的意义

答案 D

解析 材料表述的是中国辛亥革命建立的共和国在世界上影响较大,强调的是辛亥革命的意义,D项正确;材料不是分析欧亚大陆的联系和封建帝制的危害,排除A、B项;材料分析的是辛亥革命的意义,不是法国大革命的影响,排除C项。

3.(2021·广东)下表可见( )

人物 籍贯 活动

康有为 南海 1891年,开办万木草堂,宣传维新思想

孙中山 香山 1894年,建立兴中会,传播革命思想

杨匏安 香山 1919年,在广东《中华新报》发文,系统介绍马克思主义

A.民主共和观念已深入人心 B.马克思主义在广东得到广泛传播

C.革命团体在广东开始建立 D.近代广东思想先驱走在时代前列

答案 D

解析 根据所学知识可知,康有为领导的戊戌变法开启了我国政治民主化进程;孙中山领导辛亥革命,推动了中华民族的思想解放,打开了中国进步潮流的闸门;1919年,李大钊在《新青年》发表《我的马克思主义观》,对马克思主义作了较为系统的介绍,随后,杨匏安在广东宣传马克思主义。据此说明近代广东思想先驱走在时代前列,故D项正确;辛亥革命使民主共和观念深入人心,只符合表格中的“孙中山”,不能全面体现表格内容,排除A项;杨匏安系统介绍马克思主义,无法说明马克思主义在广东得到广泛传播,排除B项;资产阶级第一个革命团体——兴中会是孙中山在美国檀香山创建的,而非广东,排除C项。

4.(2021·广州)位于广州市黄埔区的辛亥革命纪念馆陈列着一幅黄兴撰写的对联:“七十二健儿酣战春云湛碧血,四百兆国子愁看秋雨湿黄花。”该对联所描述的历史事件是( )

A.萍浏醴起义 B.二次革命 C.黄花岗起义 D.护国战争

答案 C

解析 根据所学知识可知,1911年,为推翻清朝统治,同盟会在广州组织起义,起义失败后,将七十二具烈士遗骸合葬于广州黄花岗,将这次起义称为“黄花岗起义”,C项正确;萍浏醴起义是在湖南、江西交界,排除A项;二次革命、护国战争均是反对袁世凯,排除B、D项。

5.(2019·广东)有学者认为,维新变法、辛亥革命等失败的共同原因在于没有发动普通民众;五四运动中,年轻的工人阶级为站在潮头的青年知识分子先锋队提供了可靠而强大的后盾。该学者旨在说明( )

A.维新变法主张君主立宪 B.辛亥革命缺乏社会基础

C.五四运动具有爱国性质 D.政治革命需要民众参与

答案 D

解析 结合所学知识可知,维新变法失败的原因是顽固派过于强大,同时维新派依靠一个没有实权的皇帝,而没有广泛的发动群众,最终失败。辛亥革命同样没有依靠群众,革命并不彻底,最终袁世凯窃取了革命果实。而五四运动之所以能够取得重要成果,与强大的无产阶级群众以及学生的坚决斗争有关。所以,该学者旨在说明政治革命需要民众参与,D项符合题意。A、B、C三项都不符合材料主旨,排除。

6.(2018·广东)1912年春,广东省临时省议会上首次出现了数十名女性代议士的身影。同年秋,湖北省议会也特设了女子旁听席。上述材料说明( )

A.女性政治地位有所提高 B.广东女性地位比湖北高

C.男尊女卑思想被彻底打破 D.女性参政议政权利得到保障

答案 A

解析 根据材料内容可知,中华民国成立后,民主、平等思想深入人心,女性可以参加政治活动,女性政治地位有所提高,A项正确。B项表述不全面;C项“彻底”表述错误;D项与材料内容不符合。

7.(2023·安徽)1905年《民报》创刊后,陆续发表了《民族的国民》《驳新民丛报最近之非革命论》《驳革命可以召瓜分说》《驳革命可以生内乱说》等文章。这反映出《民报》作者群体( )

A.倾向改良 B.主张革命 C.拥护君主立宪 D.赞成君主专制

答案 B

解析 根据题干材料并结合所学知识可知,资产阶级革命派以《民报》为阵地,宣传自己的主张,倡导革命,利用报刊宣传民主革命思想,为辛亥革命的爆发作了舆论上的准备,反映出《民报》作者群体主张革命,故B项正确;清末维新变法运动时期以康有为、梁启超为代表的资产阶级改良派倡导改良,排除A项;资产阶级改良派主张实行君主立宪制,《民报》是资产阶级革命派的刊物,排除C项;资产阶级革命派主张实行民主共和制,不赞成君主专制,排除D项。

8.(2023·江西)如果一个民族面对着深重的危机,却看不到前途和希望,只是沉浸在一片悲愤和沮丧绝望的情绪中,或者只是不顾一切地起来蛮干,那谈不上民族的新觉醒,这就需要有新的社会力量站在民族解放运动的前头。材料中的“新的社会力量”领导了( )

A.太平天国运动 B.洋务运动 C.义和团运动 D.辛亥革命

答案 D

解析 近代中国沦为半殖民地半封建社会,清政府成为帝国主义统治中国的工具,在这种危急关头,“新的社会力量”资产阶级革命派登上历史舞台,发动了一系列的武装革命,推翻了清王朝的反动统治,宣告了中国两千多年君主专制制度的终结,D项正确;太平天国运动属于旧式的农民起义,排除A项;洋务运动属于地主阶级的自救运动,排除B项;义和团运动是农民阶级的反帝爱国运动,不能做到民族解放,排除C项。

9.(2023·绍兴)1923年,梁启超在《五十年中国进化概论》一文中说:“拿过去若干个五十年和这个五十年来比,这五十年诚然是进化了……”下列现象中最能体现“这五十年”政治方面进化的是( )

A.握手取代跪拜 B.白话文取代文言文 C.总统取代皇帝 D.新学堂取代旧私塾

答案 C

解析 握手取代跪拜属于社会习俗的变化,排除A项。白话文取代文言文属于新文化运动的内容,属于思想文化变化的内容,排除B项。据材料及所学知识可知,1911年辛亥革命推翻了清王朝的反动统治,结束了统治中国两千多年的封建君主专制制度,建立了资产阶级民主共和国。由此可知,最能体现“这五十年”政治方面进化的是总统制取代了皇帝制,故C项正确。新学堂取代旧私塾属于近代教育的变化,排除D项。

时空坐标

阶段特征 民主革命先行者孙中山为了改变近代中国的内外困局,顺应近代世界资本主义革命潮流,以不妥协的革命手段推翻清朝封建帝制政府,建立中华民国,拉开了中国完全意义上的近代民族民主革命的序幕。但胜利果实被袁世凯窃取,他建立北洋军阀统治,破坏民主共和,复辟帝制,遭到举国反对。袁世凯死后,中国陷入军阀割据的混乱局面

政治 (1)帝国主义推行“以华治华”策略,先后扶植清政府、北洋军阀集团作为其统治中国的工具,民族危机加深。 (2)民族资产阶级发动辛亥革命,结束了清政府的反动统治和长达两千多年的君主专制制度,建立起资产阶级共和国。 (3)辛亥革命果实被袁世凯窃取,中国进入北洋军阀集团的黑暗统治时期。革命派进行反对专制独裁,维护民主共和的斗争

经济 辛亥革命后,国民政府颁布一系列奖励发展实业的法令,掀起了发展实业的热潮,一战期间,出现了短暂的春天,但其发展仍带有半殖民地半封建的特征

阶级关系 (1)中国近代两大矛盾趋于汇流,集中体现为人民大众同清政府、北洋军阀集团之间的矛盾。 (2)辛亥革命以后,无产阶级成长壮大,为旧民主主义革命向新民主主义革命转化和中国共产党成立提供了阶级基础

思想文化 1905年,清政府废除了科举制。20世纪初以后,资产阶级民主革命思想在中国进一步传播,辛亥革命后,民主共和的观念逐渐深入人心

对外关系 帝国主义干涉中国革命,扶植中国反动势力作为其统治中国的代理人;一战期间,欧洲列强暂时放松了对华经济侵略,日美加紧侵略中国,特别是日本,形成暂时独霸中国的局面

思维导图

考点1 辛亥革命

2022版课程标准:通过了解孙中山等民主革命先行者早年的革命活动、武昌起义的史事,认识辛亥革命的历史意义及局限性。

1.孙中山的革命活动(5年1考)

创办兴中会 1894年创建于檀香山,提出“振兴中华”的宗旨

广州起义 1895年,起义失败,陆皓东等人被捕牺牲

成立中国同盟会 (1)思想条件:资产阶级革命思想传播,出现了章炳麟的《驳康有为论革命书》、邹容的《革命军》、陈天华的《猛回头》和《警示钟》。 (2)组织条件:兴中会、华兴会、光复会等革命团体纷纷成立。 (3)成立:1905年8月,在日本东京成立。 (4)性质:第一个全国规模的、统一的资产阶级革命政党。 (5)政治纲领:驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权。 (6)机关刊物:《民报》。 (7)指导思想:三民主义(民族主义、民权主义(核心)、民生主义)。三民主义成为孙中山领导资产阶级革命的指导思想

领导辛亥革命 1911年,孙中山领导辛亥革命

建立中华民国 1912年成立,孙中山当选为中华民国临时大总统

地位 孙中山是中国近代民主革命的先行者

拓展延伸 三民主义与中国同盟会政治纲领之间的内在联系

三民主义是孙中山对中国同盟会政治纲领的阐发。其中,民族主义就是“驱除鞑虏,恢复中华”,即推翻清王朝的统治,反对民族压迫;民权主义就是“创立民国”,即推翻君主专制政体,建立资产阶级民主共和国;民生主义就是“平均地权”,即核定全国地价,实现土地国有,解决贫富不均等问题。

2.辛亥革命(5年3考)

时间 1911年(1911年是农历辛亥年,历史上称这次革命为“辛亥革命”)

领导阶级 资产阶级革命派(代表人物:孙中山、黄兴)

指导思想 三民主义

目的 推翻清朝统治,建立资产阶级民主共和国

前期革命准备 萍浏醴起义(同盟会成立后领导的第一次武装起义)、安庆起义、广西起义和黄花岗起义

高潮 武昌起义:1911年10月10日,武昌城内的革命党人首先起义;10月11日,起义军成立湖北军政府,推举黎元洪为都督

重要成果 (1)1912年1月1日,中华民国临时政府成立。 (2)1912年2月,宣统帝下诏退位,清朝统治结束。 (3)1912年3月,颁布《中华民国临时约法》

历史意义 (1)政治:推翻了清王朝的反动统治,宣告了中国两千多年君主专制制度的终结,拉开了中国完全意义上的近代民族民主革命的序幕。 (2)经济:有利于中国近代民族工业的发展。 (3)思想:极大推动了中华民族的思想解放,打开了中国进步潮流的闸门。 (4)社会生活:促进了中国风俗习惯和社会生活的近代化

局限性 没有完成反帝反封建的任务;没有改变中国半殖民地半封建社会的性质

教训 资产阶级共和国方案在半殖民地半封建社会的中国行不通,资产阶级不可能彻底完成反帝反封建的民主革命任务等

易混易错 辛亥革命结束的是中国两千多年的君主专制制度,而不是封建制度。

拓展延伸

1.说说辛亥革命与武昌起义的关系。

辛亥革命有狭义和广义之分,狭义的辛亥革命特指武昌起义。广义的辛亥革命指以孙中山为首的资产阶级革命派为推翻清朝统治而进行的资产阶级革命活动及建立资产阶级民主共和国的全过程。

2.公元纪年和民国纪年的换算

民国X年+1911=公元X年,公元X年-1911=民国X年。

考点2 中华民国的创建

2022版课程标准:了解中华民国成立的史事。

中华民国成立 建立时间 1912年1月1日 临时大总统 孙中山

首都 南京 民国元年 1912年

标志 1912年1月1日,孙中山在南京宣誓就职,宣告中华民国临时政府成立

意义 南京临时政府的成立是孙中山领导的资产阶级民主革命的重要成果

袁世凯窃取革命果实 1912年2月12日 宣统帝退位,清朝统治结束

1912年3月 袁世凯在北京就任中华民国临时大总统

1912年4月 孙中山正式解除临时大总统职务,临时政府迁往北京

《中华民国临时约法》 颁布时间 1912年3月11日 《中华民国临时约法》部分条文

制定者 参议院

性质 是中国历史上第一部具有资产阶级共和国宪法性质的重要文件

意义 它肯定了资产阶级民主共和制度和民主自由原则,是辛亥革命的重要成果

易混易错

(1)中华民国成立时,宣统帝并没有退位,当时存在着南京临时政府和清政府两个政权,宣统帝退位意味着清政府统治的结束。

(2)《中华民国临时约法》是中国历史上第一部具有资产阶级共和国宪法性质的重要文件,而不是资产阶级共和国宪法。

考点3 北洋政府的统治与军阀割据

2022版课程标准:知道民国初期北洋军阀的统治。

袁世凯独裁统治 破坏责任内阁制;1913年,制造“宋案”;武力镇压孙中山领导的“二次革命”

袁世凯复辟帝制 准备 (1)强迫国会选举他为正式大总统,解散国民党。 (2)解散国会,颁布《中华民国约法》,改责任内阁制为总统制,修改总统选举法。 (3)接受日本旨在灭亡中国的“二十一条”的大部分内容以换取日本的支持

概况 (1)以1916年为“中华帝国洪宪元年”,准备复辟帝制。 (2)孙中山发表《讨袁檄文》,1915年底,蔡锷、李烈钧、唐继尧在云南宣告独立,组织护国军北上讨袁 袁世凯

结果 1916年3月,袁世凯被迫宣布取消帝制

军阀割据 背景 袁世凯死后,北洋军阀分裂

概况 各派军阀为争夺地盘和巩固政权,出卖国家利益,依附帝国主义,大小军阀连年混战

影响 中国陷入军阀割据纷争的动乱之中

易混易错 “二次革命”是以孙中山为首的资产阶级革命派反对袁世凯建立独裁统治、保卫民主共和制度的一次武装斗争,是辛亥革命的继续和发展。护国战争是旨在反对袁世凯复辟帝制、维护共和制度的资产阶级民主运动。

探究 资产阶级民主革命

进入20世纪后,中国人民面对的是空前的国耻与国难。为了洗雪国耻,资产阶级革命派发起了一场近代民族民主革命,建立了民主共和制度。阅读材料,回答问题。

材料一 1895年,孙中山领导发动了广州起义,1900年,孙中山又领导发动了惠州起义,两次起义均失败。孙中山后来说,广州起义失败时,“举国舆论莫不目予辈为乱臣贼子、大逆不道,咒诅谩骂之声,不绝于耳”。但惠州起义失败后,“则鲜闻一般人恶声相加,而有识之士且多为吾人扼腕叹息,恨其事不成矣。前后相较,差如天渊”。

(1)根据材料一,从广州起义到惠州起义,中国民众对孙中山领导发动武装起义的态度发生了什么变化?这一变化说明了什么?

提示 变化:由恐惧到支持,由反对到接受。说明:人民对清政府有了比较清醒的认识,民族意识的觉醒。

材料二

(2)根据材料二并结合所学知识,概括当时革命形势发展的特点。

提示 特点:短时间内各省纷纷响应;省份多,范围广;革命迅速发展,清政府统治瓦解迅速。

材料三 中华民国南京临时政府成立后,“一时报纸风起云涌,蔚为大观”,许多报纸以监督政府为己任,议论时政得失,如《民国新闻》以“维护共和政体”为宗旨。各种政党、社团纷纷成立,1912年10月,仅在民政部登记的团体就有85个,包括政治团体22个。由于“社会对政治兴味非常亢进”,政法学校和大学法科学生猛增,“一时法政学校遍于全国”。

——摘编自李侃《中国近代史》

(3)根据材料三并结合所学知识,辛亥革命后,中国民众对政治持什么态度?这一态度产生的主要原因有哪些?(回答2点)

提示 态度:赞赏、支持。原因:清政府的腐败无能,帝国主义侵略的加剧,民族危机的加深等。

材料四 初中历史教科书对辛亥革命的评价(部分)

北洋政府时期 辛亥革命后“专制政体于此告终,共和政体于此开幕矣”

南京国民政府时期 辛亥革命后“帝制告终,民治开始”

中华人民共和国成立后 20世纪50年代 辛亥革命“推翻了中国两千多年来的封建君主制度,产生了中华民国,制定了‘临时约法’”

20世纪70年代 辛亥革命“推翻了中国两千多年的封建专制制度,建立了资产阶级民主共和国”

21世纪 辛亥革命“推翻了清王朝的统治,结束了我国两千多年的封建帝制,使民主共和观念深入人心”

——摘编自柯珊沙《初中历史教科书中辛亥革命评价的“变”与“不变”》

(4)根据材料四,概括不同时期初中历史教科书对辛亥革命评价的共同之处,并结合你对辛亥革命的理解,续写一项辛亥革命的其他积极作用。

提示 共同之处:君主专制结束,民主共和思想传播。作用:极大地推动了中华民族的思想解放,打开了中国进步潮流的闸门;推动了民族资本主义的发展。

历史解释 比较戊戌变法与辛亥革命的异同点

项目 戊戌变法 辛亥革命

不同点 领导阶级 资产阶级维新派 资产阶级革命派

主张 实行君主立宪制 主张推翻封建帝制,实行民主共和制

手段 依靠皇帝进行自上而下的改革 采取自下而上的武装斗争的方式

性质 是一场资产阶级性质的改良运动 是完全意义上的近代民族民主革命

结果 变法失败,但它在思想文化方面产生了广泛而持久的影响 推翻了清王朝的统治,结束了我国两千多年的封建君主专制制度,成立了资产阶级民主共和国,极大推动了中华民族的思想解放

相同点 背景 中国面临严重的民族危机

领导阶级 资产阶级

目的 救亡图存,发展资本主义

结果及原因 没有改变中国半殖民地半封建社会的性质,根本原因在于资产阶级的阶级局限性,脱离人民群众

作用 促进了资本主义的发展,顺应历史潮流

认识 改革和革命并非都是一帆风顺的,具有艰难性和曲折性;我们应该坚定信心,增强天下兴亡、匹夫有责的使命感,加强关心国家命运和前途的家国主义精神

1.(2023·广东)与此“命令”直接相关的历史事件是( )

命令 …… (三)工程八营,以占领楚望台军械库为目的。 …… (五)四十二标一营左队进攻汉阳城…… (六)四十二标二营占领汉口大智门,硚口一带。 …… 总司令 蒋翊武

A.武昌起义 B.黄花岗起义 C.护国战争 D.中华民国成立

答案 A

解析 根据材料“占领楚望台军械库”并结合所学知识可知,1911年10月10日晚,新军工程第八营的革命党人打响了武昌起义的第一枪,夺取位于中和门附近的楚望台军械所,A项正确;1911年4月,黄兴临时决定提前举事,革命党人与清军展开激烈巷战,起义失败,很多革命党人壮烈牺牲,后来,将收殓到的七十二具烈士遗骸,合葬于广州黄花岗,称作“黄花岗七十二烈士”,历史上也将这次起义称为“黄花岗起义”,排除B项;护国战争是袁世凯在1915年12月于北京宣布接受帝制,南方将领唐继尧、蔡锷、李烈钧在云南宣告独立,并且出兵讨袁,南方其他各省之后亦纷纷宣布独立,排除C项;中华民国成立与材料命令无关,排除D项。

2.(2022·广东)有学者说:“1911年的辛亥革命是一桩扣人心弦的事件。在当时世界上还到处是皇帝、沙皇、苏丹和国王的时候,古老的中华帝国在短短几周之内成为欧亚大陆上继法国之后的第二个共和国。”该学者重点强调( )

A.欧亚大陆的联系 B.封建帝制的危害 C.法国大革命影响 D.辛亥革命的意义

答案 D

解析 材料表述的是中国辛亥革命建立的共和国在世界上影响较大,强调的是辛亥革命的意义,D项正确;材料不是分析欧亚大陆的联系和封建帝制的危害,排除A、B项;材料分析的是辛亥革命的意义,不是法国大革命的影响,排除C项。

3.(2021·广东)下表可见( )

人物 籍贯 活动

康有为 南海 1891年,开办万木草堂,宣传维新思想

孙中山 香山 1894年,建立兴中会,传播革命思想

杨匏安 香山 1919年,在广东《中华新报》发文,系统介绍马克思主义

A.民主共和观念已深入人心 B.马克思主义在广东得到广泛传播

C.革命团体在广东开始建立 D.近代广东思想先驱走在时代前列

答案 D

解析 根据所学知识可知,康有为领导的戊戌变法开启了我国政治民主化进程;孙中山领导辛亥革命,推动了中华民族的思想解放,打开了中国进步潮流的闸门;1919年,李大钊在《新青年》发表《我的马克思主义观》,对马克思主义作了较为系统的介绍,随后,杨匏安在广东宣传马克思主义。据此说明近代广东思想先驱走在时代前列,故D项正确;辛亥革命使民主共和观念深入人心,只符合表格中的“孙中山”,不能全面体现表格内容,排除A项;杨匏安系统介绍马克思主义,无法说明马克思主义在广东得到广泛传播,排除B项;资产阶级第一个革命团体——兴中会是孙中山在美国檀香山创建的,而非广东,排除C项。

4.(2021·广州)位于广州市黄埔区的辛亥革命纪念馆陈列着一幅黄兴撰写的对联:“七十二健儿酣战春云湛碧血,四百兆国子愁看秋雨湿黄花。”该对联所描述的历史事件是( )

A.萍浏醴起义 B.二次革命 C.黄花岗起义 D.护国战争

答案 C

解析 根据所学知识可知,1911年,为推翻清朝统治,同盟会在广州组织起义,起义失败后,将七十二具烈士遗骸合葬于广州黄花岗,将这次起义称为“黄花岗起义”,C项正确;萍浏醴起义是在湖南、江西交界,排除A项;二次革命、护国战争均是反对袁世凯,排除B、D项。

5.(2019·广东)有学者认为,维新变法、辛亥革命等失败的共同原因在于没有发动普通民众;五四运动中,年轻的工人阶级为站在潮头的青年知识分子先锋队提供了可靠而强大的后盾。该学者旨在说明( )

A.维新变法主张君主立宪 B.辛亥革命缺乏社会基础

C.五四运动具有爱国性质 D.政治革命需要民众参与

答案 D

解析 结合所学知识可知,维新变法失败的原因是顽固派过于强大,同时维新派依靠一个没有实权的皇帝,而没有广泛的发动群众,最终失败。辛亥革命同样没有依靠群众,革命并不彻底,最终袁世凯窃取了革命果实。而五四运动之所以能够取得重要成果,与强大的无产阶级群众以及学生的坚决斗争有关。所以,该学者旨在说明政治革命需要民众参与,D项符合题意。A、B、C三项都不符合材料主旨,排除。

6.(2018·广东)1912年春,广东省临时省议会上首次出现了数十名女性代议士的身影。同年秋,湖北省议会也特设了女子旁听席。上述材料说明( )

A.女性政治地位有所提高 B.广东女性地位比湖北高

C.男尊女卑思想被彻底打破 D.女性参政议政权利得到保障

答案 A

解析 根据材料内容可知,中华民国成立后,民主、平等思想深入人心,女性可以参加政治活动,女性政治地位有所提高,A项正确。B项表述不全面;C项“彻底”表述错误;D项与材料内容不符合。

7.(2023·安徽)1905年《民报》创刊后,陆续发表了《民族的国民》《驳新民丛报最近之非革命论》《驳革命可以召瓜分说》《驳革命可以生内乱说》等文章。这反映出《民报》作者群体( )

A.倾向改良 B.主张革命 C.拥护君主立宪 D.赞成君主专制

答案 B

解析 根据题干材料并结合所学知识可知,资产阶级革命派以《民报》为阵地,宣传自己的主张,倡导革命,利用报刊宣传民主革命思想,为辛亥革命的爆发作了舆论上的准备,反映出《民报》作者群体主张革命,故B项正确;清末维新变法运动时期以康有为、梁启超为代表的资产阶级改良派倡导改良,排除A项;资产阶级改良派主张实行君主立宪制,《民报》是资产阶级革命派的刊物,排除C项;资产阶级革命派主张实行民主共和制,不赞成君主专制,排除D项。

8.(2023·江西)如果一个民族面对着深重的危机,却看不到前途和希望,只是沉浸在一片悲愤和沮丧绝望的情绪中,或者只是不顾一切地起来蛮干,那谈不上民族的新觉醒,这就需要有新的社会力量站在民族解放运动的前头。材料中的“新的社会力量”领导了( )

A.太平天国运动 B.洋务运动 C.义和团运动 D.辛亥革命

答案 D

解析 近代中国沦为半殖民地半封建社会,清政府成为帝国主义统治中国的工具,在这种危急关头,“新的社会力量”资产阶级革命派登上历史舞台,发动了一系列的武装革命,推翻了清王朝的反动统治,宣告了中国两千多年君主专制制度的终结,D项正确;太平天国运动属于旧式的农民起义,排除A项;洋务运动属于地主阶级的自救运动,排除B项;义和团运动是农民阶级的反帝爱国运动,不能做到民族解放,排除C项。

9.(2023·绍兴)1923年,梁启超在《五十年中国进化概论》一文中说:“拿过去若干个五十年和这个五十年来比,这五十年诚然是进化了……”下列现象中最能体现“这五十年”政治方面进化的是( )

A.握手取代跪拜 B.白话文取代文言文 C.总统取代皇帝 D.新学堂取代旧私塾

答案 C

解析 握手取代跪拜属于社会习俗的变化,排除A项。白话文取代文言文属于新文化运动的内容,属于思想文化变化的内容,排除B项。据材料及所学知识可知,1911年辛亥革命推翻了清王朝的反动统治,结束了统治中国两千多年的封建君主专制制度,建立了资产阶级民主共和国。由此可知,最能体现“这五十年”政治方面进化的是总统制取代了皇帝制,故C项正确。新学堂取代旧私塾属于近代教育的变化,排除D项。

同课章节目录