第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融 学案 (含答案)2024年广东省中考历史一轮复习

文档属性

| 名称 | 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融 学案 (含答案)2024年广东省中考历史一轮复习 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 977.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-02-23 20:26:57 | ||

图片预览

文档简介

第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

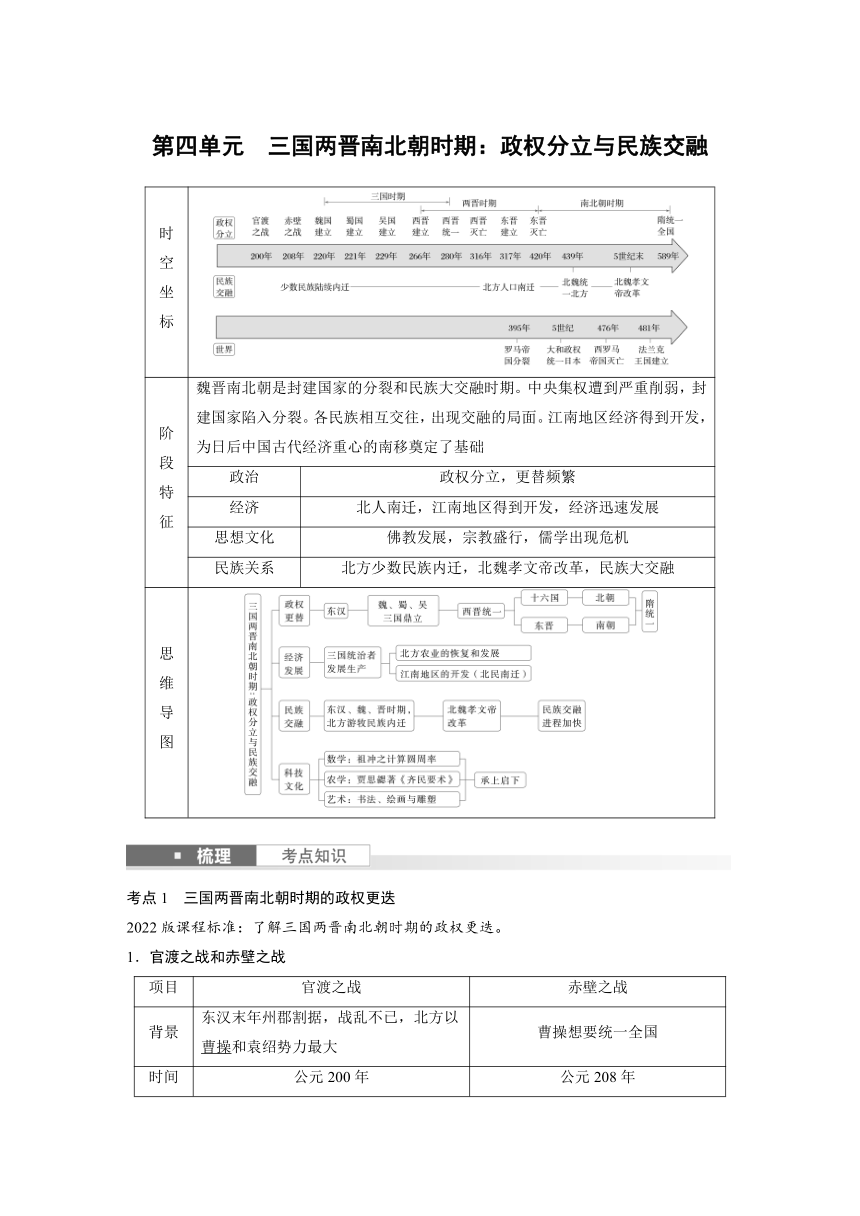

时空坐标

阶段特征 魏晋南北朝是封建国家的分裂和民族大交融时期。中央集权遭到严重削弱,封建国家陷入分裂。各民族相互交往,出现交融的局面。江南地区经济得到开发,为日后中国古代经济重心的南移奠定了基础

政治 政权分立,更替频繁

经济 北人南迁,江南地区得到开发,经济迅速发展

思想文化 佛教发展,宗教盛行,儒学出现危机

民族关系 北方少数民族内迁,北魏孝文帝改革,民族大交融

思维导图

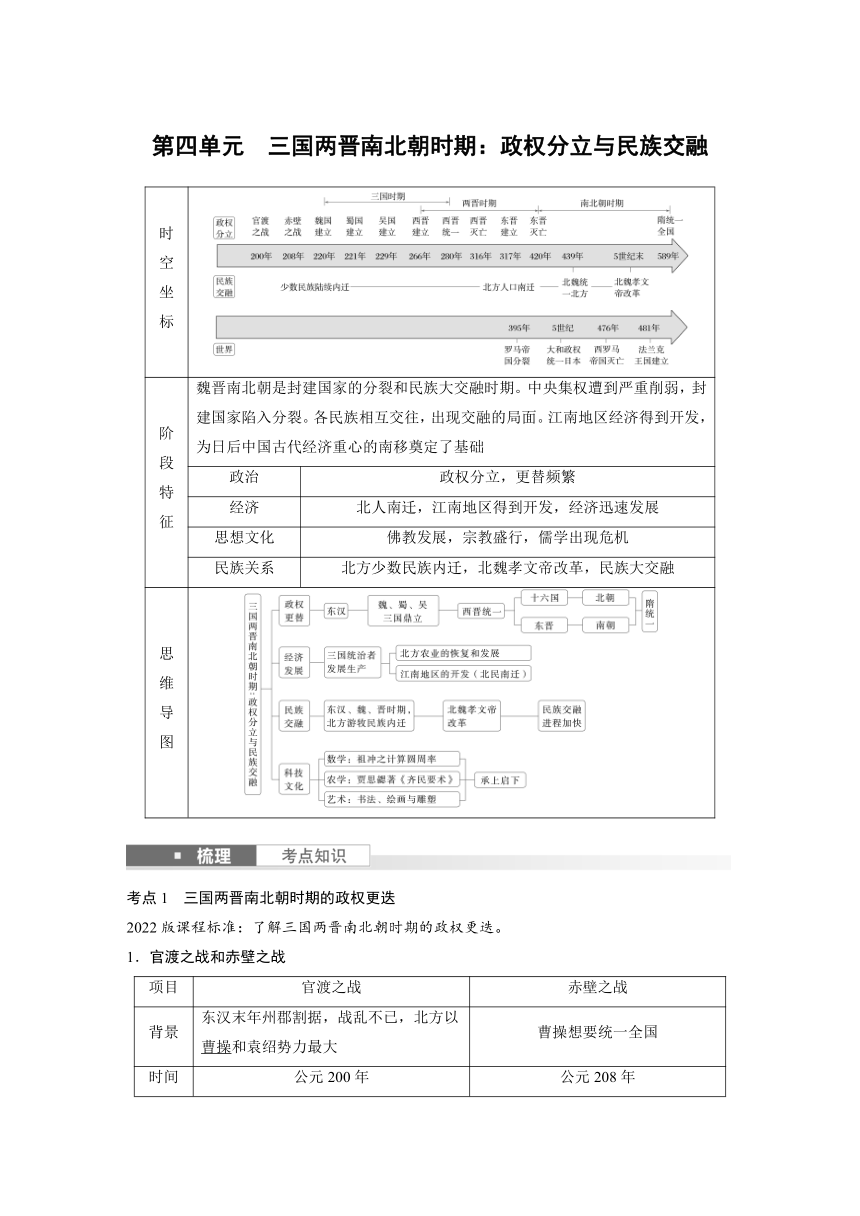

考点1 三国两晋南北朝时期的政权更迭

2022版课程标准:了解三国两晋南北朝时期的政权更迭。

1.官渡之战和赤壁之战

项目 官渡之战 赤壁之战

背景 东汉末年州郡割据,战乱不已,北方以曹操和袁绍势力最大 曹操想要统一全国

时间 公元200年 公元208年

结果 曹操以少胜多,大败袁绍 孙刘联军以少胜多,大败曹军

影响 为曹操以后统一北方打下基础 为三国鼎立局面的形成奠定了基础

2.三国鼎立

(1)三国鼎立形成

三国 建立时间 建立者 都城

魏 220年 曹丕 洛阳

蜀 221年 刘备 成都

吴 229年 孙权 建业

(2)三国经济发展

魏国 曹魏重视农业生产,大力兴修水利

蜀国 蜀汉在丞相诸葛亮的治理下,发展经济,改善民族关系,加速了西南地区的开发

吴国 孙吴开发江东,造船业发达,发展了海外贸易。 230年,孙权派将军卫温率船队到达夷洲(今台湾),加强了大陆与台湾的联系

误区警示

(1)魏国的开国皇帝是曹丕,而不是曹操。

(2)曹操生活在东汉末年,是东汉时期的人物,而不是三国时期的人物。因为曹操死后,他的儿子曹丕在220年建立魏国,东汉结束,此后历史进入三国时期。

(3)赤壁之战为三国鼎立局面的形成奠定了基础,而不是三国鼎立局面形成的标志。

3.两晋南北朝的更替(5年1考)

西晋 建立 266年,司马炎自立为帝,改国号为晋,以洛阳为都,史称西晋

统一 280年,西晋灭吴,统一了全国

统治 大贵族、大地主在治国方略上缺乏雄才大略,在生活上追求享乐

八王之乱 概况 晋惠帝时,手握重兵的八个封王为了争夺中央政权,相互混战,主要在洛阳一带展开

意义 西晋从此衰落;形成我国古代历史上第一次大规模的人口迁徙高潮

东晋 司马睿于317年重建晋王朝,以建康为都城,史称东晋,420年灭亡

十六国 (1)概况:西晋灭亡后,从4世纪初到5世纪前期,北方各族统治者先后建立了许多政权。历史上把北方主要的15个政权,连同西南的成汉,总称为“十六国”。 (2)前秦:4世纪后期,氐族苻氏建立的前秦逐渐强盛,并统一了黄河流域。苻坚任用汉人王猛为丞相进行改革。 (3)淝水之战:383年,前秦苻坚发动对东晋的战争,企图统一全国。淝水之战中东晋获胜。前秦很快瓦解,北方再度陷入分裂和混战状态,是中国古代又一次以少胜多的著名战役

南北朝 北朝 (1)十六国后期,北魏逐渐统一北方,后分裂为东魏、西魏。 (2)后来,东魏被北齐取代,西魏被北周取代,最后北周灭掉北齐(581年,隋朝取代北周)

南朝 南朝:420-589年,南方政权相继出现宋、齐、梁、陈四个王朝,都在建康定都,历史上统称为“南朝”

图解历史 三国两晋南北朝时期的政权更迭

考点2 人口迁徙和江南地区的开发(5年1考)

2022版课程标准:通过了解人口迁徙和区域开发,认识三国两晋南北朝时期民族交往交流交融的历史特点及其对中华民族发展的意义。

1.北方游牧民族的内迁:东汉、魏、晋时期,氐族、羌族、匈奴族、羯族和鲜卑族不断内迁。

2.江南地区的开发

背景 秦汉时期,北方和南方的经济发展很不平衡。黄河流域是全国经济重心;江南地区地广人稀,农业生产落后

原因 (1)北方人的南迁,给江南地区输送了大量的劳动力,也带来了中原先进的生产工具和生产技术。 (2)南方自然条件优越。 (3)北方战乱,南方社会比较安定。 (4)南下移民和当地民众的共同努力。 (5)政府的重视

表现 (1)农业:耕地面积不断增加,兴修了水利工程,实行精耕细作,实行农业多种经营。 (2)手工业:缫丝、织布、制瓷、冶铸、造船、造纸、制盐等方面显著发展。 (3)商业:南朝时的建康是当时商业最为活跃的大都市

影响 为日后中国古代经济重心的南移奠定了基础

考点3 北魏孝文帝改革和北方民族大交融

2022版课程标准:通过了解北魏孝文帝改革、人口迁徙,认识三国两晋南北朝时期民族交往交流交融的历史特点及其对中华民族发展的意义。

1.北魏孝文帝改革

背景 439年,北魏统一北方,结束了十六国以来分裂割据的局面;用鲜卑族的习俗要治理好广大的北方地区困难重重

内容 (1)迁都:494年迁都洛阳。 (2)措施:用汉语,穿汉服,改汉姓,鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻等

意义 促进了民族交融,也增强了北魏的实力

2.北方地区的民族交融(5年2考)

表现 (1)生产生活:各族人民相互学习,少数民族学习农业技艺,汉族学习畜牧经验等。 (2)政治:实行君主专制制度。 (3)经济:各民族密切交往。 (4)文化:各民族交流日益频繁。 (5)民族关系:“胡”“汉”观念逐渐淡薄,民族之间的隔阂与偏见逐渐减少,民族关系趋于缓和。 (6)社会习俗:各族人民相互借鉴

意义 为中华民族的发展注入了新的动力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化;为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础

拓展延伸 全面认识北魏孝文帝改革

(1)从经济发展的角度看,是少数民族农业化的过程。

(2)从文化发展的角度看,是少数民族汉化的过程。

(3)从社会发展的角度看,是少数民族封建化的过程。

(4)从改革目的的角度看,直接目的是学习中原地区的先进文化;根本目的是加强对黄河流域的控制,巩固统治。

考点4 魏晋南北朝的科技与文化(5年1考)

2022版课程标准:通过了解三国两晋南北朝时期的科技和艺术成就,如祖冲之的数学成就,认识传统文化的继承与创新。

类别 人物 朝代 成就

农学 贾思勰 北朝 著有《齐民要术》一书,是我国现存最早的一部完整的农书,在世界农学史上占有重要地位

数学、天文历法、机械制造 祖冲之 南北朝 把圆周率精确到小数点以后的第七位数字,领先世界近千年;创制出当时最先进的历法《大明历》;设计制造出了指南车、水碓磨、千里船等

书法 锺繇、胡昭 曹魏 锺繇独创楷书书法,作品是《宣示表》

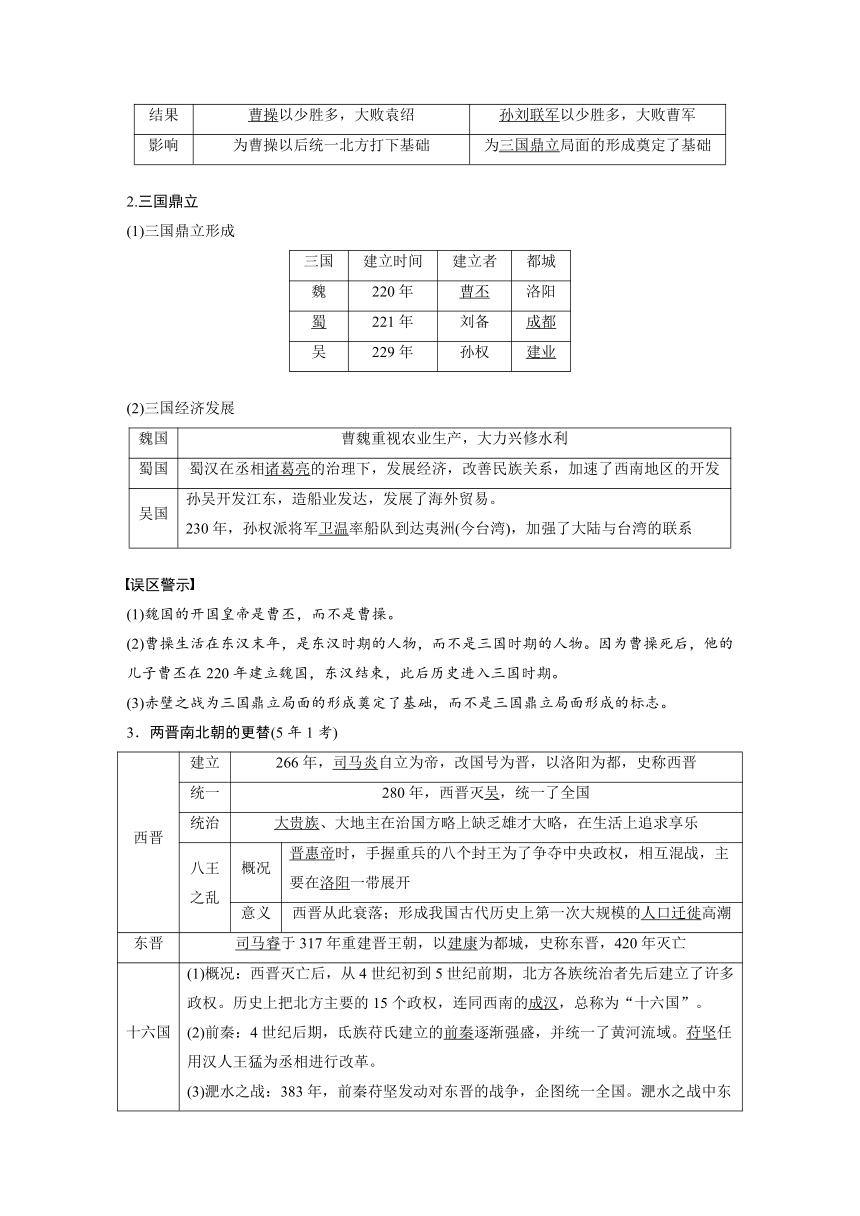

王羲之 东晋 被誉为“书圣”,笔势“飘若浮云,矫若惊龙”,代表作《兰亭集序》被称为“天下第一行书”

绘画 顾恺之 东晋 擅长人物画,作品有《女史箴图》《洛神赋图》

雕塑:石窟艺术 南北朝 (1)代表:山西大同的云冈石窟、河南洛阳的龙门石窟。 (2)特点:继承了秦汉以来我国雕塑艺术的优良传统,也吸收了外来佛教造型艺术的特点

探究一 江南地区的开发

材料一

时间 北方人口占全国比例 南方人口占全国比例

12年 65.9% 22.7%

282年 45.4% 30.2%

(1)根据材料一,指出从12年到282年南北方人口占全国比例出现的变化。结合所学知识,说明发生变化的主要原因。

提示 变化:北方人口比例下降,南方人口比例上升。主要原因:北方战乱,南方相对安定,中原人为躲避战祸,纷纷南下。

材料二 西晋禅代,承曹魏遗产,推动农业复兴,然而不久政局动荡,内乱频仍,晋室被迫南渡,此后即倚江南为立国根本。北人相继南移,同时携来高级栽培技术,南方灌溉、贮水、防洪、运河等水利工程不断修筑,终使江南的经济力量趋于壮盛。

——摘编自邹纪万《魏晋南北朝史》

(2)根据材料二,概括“江南的经济力量趋于壮盛”的原因。

提示 原因:北方战乱,江南地区社会比较安定;北方人的南迁,给江南地区输送了大量的劳动力,也带来了中原先进的生产工具和生产技术;重视兴修水利。

(3)你认为一个地区经济的发展需要哪些条件?请你为当地政府发展经济提几条合理化建议。

提示 条件:国家统一、社会安定;生产工具和生产技术的革新;水利工程的修建;统治者政策的支持;充足的劳动力。建议:要重视人才和科技,维护社会安定等。

家国情怀 东晋南朝时期江南地区开发的启示

要大力引进人才;社会稳定有利于社会经济的发展;政治稳定是社会经济发展的前提和基础;发展经济要因地制宜,坚持走可持续发展道路;要充分调动人民群众的积极性;统治者要制定恰当的经济政策等。

探究二 人口迁徙和民族交融

材料一 中国古代三次人口迁移表

第一次 东汉、魏、晋时期的北方游牧民族内迁

第二次 西晋“永嘉之乱”引发的人口迁移

第三次 金灭南宋“靖康之难”引发的人口迁移

人口迁移资料片 北方游牧民族……不断内迁。他们同汉族长期杂居,民族界限日益模糊。 ——摘编自翦伯赞《中国史纲要》 楚越之地,地广人希(稀),饭稻羹鱼,或火耕而水耨……无积聚而多贫。 ——《史记·货殖列传》 江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔(收成),则数郡忘饥。……丝绵布帛之饶,覆衣天下。——《宋书》

(1)根据材料一“中国古代三次人口迁移表”,概括我国古代人口迁移的空间特点并推断引发第二次人口迁移的原因。根据材料一并结合所学从民族关系和经济格局角度阐述人口迁移的影响。

提示 特点:由北向南迁移。原因:北方战乱,南方相对稳定。影响:打破民族界限,促进民族交融;促进了江南地区的经济发展,为经济重心逐渐南移奠定了基础。

材料二 北魏孝文帝曾说:“国家兴自北土,徙居平城……此间用武之地,非可文治……河洛(今洛阳一带)王里,因兹大举,光宅中原。”——摘编自《魏书·任城王传》

(2)材料二反映了孝文帝采取的什么重要举措?结合所学知识回答孝文帝这样做的原因。他还采取了哪些封建化措施?

提示 举措:迁都洛阳。原因:为了便于学习和接受汉族先进文化;加强对黄河流域的控制,巩固统治。措施:说汉语、穿汉服、改汉姓、与汉人贵族联姻等。

(3)综上内容,两则材料探究的主题是什么?

提示 主题:民族交融(或推动民族交融的因素、民族交融的方式)。(其他合理答案也可)

时空观念 商鞅变法和北魏孝文帝改革的比较

项目 商鞅变法 北魏孝文帝改革

不同点 主要矛盾 新兴地主阶级与奴隶主旧贵族之间的矛盾 鲜卑族落后文化与中原地区先进文化之间的矛盾

改革特点 废除旧的奴隶制度,建立新的封建制度 直接借鉴中原地区先进的制度与文化,推行封建化

相同点 都是封建性质的改革;都受到了守旧势力的反对;都顺应了时代潮流,加速了封建化进程,有利于封建经济的发展

1.(2023·广东)天文学与数学是两个关系密切的学术领域。在上述两个领域都取得突出成就的是( )

A.张仲景 B.贾思勰 C.王羲之 D.祖冲之

答案 D

解析 根据题干并结合所学知识可知,祖冲之是南北朝时期杰出的数学家、天文学家,他把圆周率精确到小数点以后的第七位数字,创制出当时最先进的历法《大明历》,D项正确;张仲景是医学家,排除A项;贾思勰是农学家,排除B项;王羲之是书法家,排除C项。

2.(2023·深圳)豹炙是北方少数民族的食肉习惯。在炙肉时,将整只动物放在火上烧烤,再分块分食。南北朝时,南北方社会上层的宴饮中,食用炙烤肉类现象普遍。南齐高帝曾赐给江淹鹅炙和美酒,奖励他草拟诏书有功。材料说明这一时期( )

A.北人大量迁往南方 B.南方社会相对稳定

C.南北方饮食基本一致 D.民族之间相互交融

答案 D

解析 题干说明南北朝时,北方的生活和饮食习惯传入南方,民族之间相互交融,D项正确;北人大量迁往南方在题干中未体现,排除A项;南方社会相对稳定在题干中未体现,排除B项;南北方饮食基本一致与“南北方社会上层的宴饮中,食用炙烤肉类现象普遍”不符,排除C项。

3.(2022·广东)十六国时期,氐族贵族深受汉族文明影响,皇帝苻坚“行礼于辟雍,祀先师孔子”,前秦政权形成“英儒毕集”局面。苻坚这一举措( )

A.改革了官员选拔制度 B.体现“无为而治”

C.完善了儒家思想体系 D.有利于民族交融

答案 D

解析 材料表明氐族贵族深受汉族文明影响,前秦政权也吸收汉族儒生参政,反映了苻坚的举措有利于促进民族交融,D项正确;材料中的举措不是改革了官员选拔制度,排除A项;材料中是有为而治,排除B项;重用汉族人,不是完善了儒家思想体系,排除C项。

4.(2022·广州)东晋王羲之的书法自由潇洒,将个人审美意识寄托于字体、笔意、结构、走势,下图是其代表作《兰亭集序》(摹本·局部)。该作品的字体是( )

《兰亭集序》(摹本·局部)

A.隶书 B.楷书

C.行书 D.草书

答案 C

解析 结合所学知识可知,《兰亭集序》是东晋王羲之的代表作,被称为“天下第一行书”,C项正确;隶书、楷书、草书与《兰亭集序》无关,排除A、B、D项。

5.(2021·广东)东晋初期,大量避乱南迁的北方贵族定居浙东,他们主要参与制造业、商业和运输业等经济活动,很少涉足大土地农业经营。这表明北方贵族( )

A.缺乏生产工具和技术 B.可支配的劳动力不足

C.难以获得广阔的田地 D.排斥南方的本地贵族

答案 C

解析 根据材料并结合所学知识可知,东晋初年,南迁的北方士族社会基础有限,南方土地资源被当地士族所占据,难以获得广阔的田地,所以出现材料所述现象,故选C项;北民南迁带去了先进的生产工具和技术,排除A项;大量南迁的北方人口为南方经济发展提供了充足的劳动力,排除B项;材料说明的是南方本地贵族排斥北方贵族,排除D项。

6.(2021·广州)研究发现,南北朝时期,鲜卑族慕容部从辽西主动迁到中原地区。后来,慕容鲜卑便从历史上“消失”,只留下“慕容”一词作为一个姓氏而存在。这一现象表明南北朝时期( )

A.民族交融加强 B.南北发展平衡 C.经济破坏严重 D.文学艺术繁荣

答案 A

解析 依据材料和所学知识可知,南北朝时期,鲜卑族建立北魏,孝文帝迁都洛阳,采取一系列封建化措施,因此出现了材料中的现象,这说明此时期民族交融加强,A项符合题意;B、C、D三项内容均与材料无关,排除。

7.(2020·广东)魏晋南北朝内迁的北方少数民族一般被泛称为“五胡”。吕思勉《中国通史》讲到“一到隋唐时代,而所谓‘五胡’,便已泯然无迹”,意在说明魏晋南北朝时期( )

A.民族交融加强 B.商业贸易繁荣 C.政治清明稳定 D.中外交流频繁

答案 A

解析 吕思勉《中国通史》讲到“一到隋唐时代,而所谓五胡,便已泯然无迹”,意在说明魏晋南北朝时期民族交融加强,使魏晋南北朝内迁的北方少数民族即“五胡”到隋唐时期已经封建化,与汉族无异,故选A。

8.(2023·安徽)东晋南朝时期,除了大小城市中列肆贩卖、摆摊设点的正规“市”之外,还有农民临时集市的“草市”,军队设的“军市”,与周边民族进行贸易的“互市”等,星罗棋布,遍布各地。这反映当时( )

A.商业贸易活动的频繁 B.长期分裂局面的结束

C.市突破了时间的限制 D.重农抑商政策的废除

答案 A

解析 根据材料并结合所学可知,这反映当时商业贸易活动的频繁,A项正确;据所学可知,东晋南朝时期的时代特点是政权并立与民族交融,排除B项;材料中没有体现市突破了时间的限制,排除C项;重农抑商政策的废除,在材料中没有涉及,排除D项。

9.(2023·滨州)三国两晋南北朝时期,能证明“人民群众是物质生产的主要承担者和历史的创造者”这一观点的是( )

A.西晋灭吴统一全国 B.江南地区的开发

C.前秦东晋淝水之战 D.北魏孝文帝改革

答案 B

解析 魏晋南北朝时期,北方人的南迁,给江南地区输送了大量的劳动力,也带来了中原先进的生产工具和生产技术,从而使自然条件优越的江南地区得到开发,经济迅速发展,故B项符合题意;西晋灭吴统一全国属于政治方面,前秦东晋淝水之战属于军事方面,北魏孝文帝改革属于民族交融,都不能说明“人民群众是物质生产的主要承担者”,排除A、C、D项。

10.(2023·随州)北魏孝文帝促进民族交融、为中华民族的发展注入新活力的改革是( )

A.建立郡县制 B.实行“和亲” C.设置都护府 D.推行汉化措施

答案 D

解析 结合所学知识可知,北魏统一后,为了学习和接受汉文化,更好地统治中原广大地区,北魏孝文帝把都城从平城迁到了洛阳,实施一系列措施进行改革,如禁止穿鲜卑族服装,改穿汉人的服装;禁用鲜卑语,统一使用汉语等。北魏孝文帝改革,促进了民族交融,为中华民族的发展注入了新的动力,D项正确。

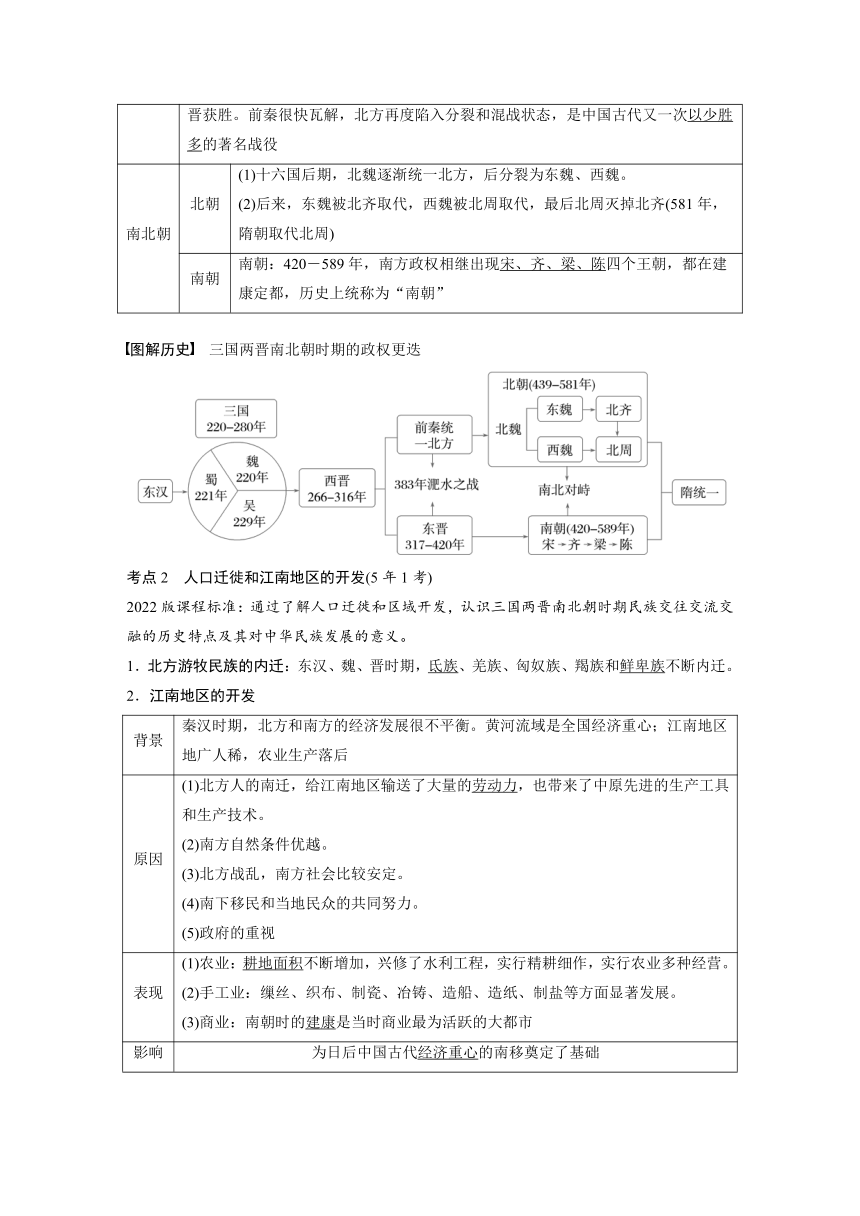

时空坐标

阶段特征 魏晋南北朝是封建国家的分裂和民族大交融时期。中央集权遭到严重削弱,封建国家陷入分裂。各民族相互交往,出现交融的局面。江南地区经济得到开发,为日后中国古代经济重心的南移奠定了基础

政治 政权分立,更替频繁

经济 北人南迁,江南地区得到开发,经济迅速发展

思想文化 佛教发展,宗教盛行,儒学出现危机

民族关系 北方少数民族内迁,北魏孝文帝改革,民族大交融

思维导图

考点1 三国两晋南北朝时期的政权更迭

2022版课程标准:了解三国两晋南北朝时期的政权更迭。

1.官渡之战和赤壁之战

项目 官渡之战 赤壁之战

背景 东汉末年州郡割据,战乱不已,北方以曹操和袁绍势力最大 曹操想要统一全国

时间 公元200年 公元208年

结果 曹操以少胜多,大败袁绍 孙刘联军以少胜多,大败曹军

影响 为曹操以后统一北方打下基础 为三国鼎立局面的形成奠定了基础

2.三国鼎立

(1)三国鼎立形成

三国 建立时间 建立者 都城

魏 220年 曹丕 洛阳

蜀 221年 刘备 成都

吴 229年 孙权 建业

(2)三国经济发展

魏国 曹魏重视农业生产,大力兴修水利

蜀国 蜀汉在丞相诸葛亮的治理下,发展经济,改善民族关系,加速了西南地区的开发

吴国 孙吴开发江东,造船业发达,发展了海外贸易。 230年,孙权派将军卫温率船队到达夷洲(今台湾),加强了大陆与台湾的联系

误区警示

(1)魏国的开国皇帝是曹丕,而不是曹操。

(2)曹操生活在东汉末年,是东汉时期的人物,而不是三国时期的人物。因为曹操死后,他的儿子曹丕在220年建立魏国,东汉结束,此后历史进入三国时期。

(3)赤壁之战为三国鼎立局面的形成奠定了基础,而不是三国鼎立局面形成的标志。

3.两晋南北朝的更替(5年1考)

西晋 建立 266年,司马炎自立为帝,改国号为晋,以洛阳为都,史称西晋

统一 280年,西晋灭吴,统一了全国

统治 大贵族、大地主在治国方略上缺乏雄才大略,在生活上追求享乐

八王之乱 概况 晋惠帝时,手握重兵的八个封王为了争夺中央政权,相互混战,主要在洛阳一带展开

意义 西晋从此衰落;形成我国古代历史上第一次大规模的人口迁徙高潮

东晋 司马睿于317年重建晋王朝,以建康为都城,史称东晋,420年灭亡

十六国 (1)概况:西晋灭亡后,从4世纪初到5世纪前期,北方各族统治者先后建立了许多政权。历史上把北方主要的15个政权,连同西南的成汉,总称为“十六国”。 (2)前秦:4世纪后期,氐族苻氏建立的前秦逐渐强盛,并统一了黄河流域。苻坚任用汉人王猛为丞相进行改革。 (3)淝水之战:383年,前秦苻坚发动对东晋的战争,企图统一全国。淝水之战中东晋获胜。前秦很快瓦解,北方再度陷入分裂和混战状态,是中国古代又一次以少胜多的著名战役

南北朝 北朝 (1)十六国后期,北魏逐渐统一北方,后分裂为东魏、西魏。 (2)后来,东魏被北齐取代,西魏被北周取代,最后北周灭掉北齐(581年,隋朝取代北周)

南朝 南朝:420-589年,南方政权相继出现宋、齐、梁、陈四个王朝,都在建康定都,历史上统称为“南朝”

图解历史 三国两晋南北朝时期的政权更迭

考点2 人口迁徙和江南地区的开发(5年1考)

2022版课程标准:通过了解人口迁徙和区域开发,认识三国两晋南北朝时期民族交往交流交融的历史特点及其对中华民族发展的意义。

1.北方游牧民族的内迁:东汉、魏、晋时期,氐族、羌族、匈奴族、羯族和鲜卑族不断内迁。

2.江南地区的开发

背景 秦汉时期,北方和南方的经济发展很不平衡。黄河流域是全国经济重心;江南地区地广人稀,农业生产落后

原因 (1)北方人的南迁,给江南地区输送了大量的劳动力,也带来了中原先进的生产工具和生产技术。 (2)南方自然条件优越。 (3)北方战乱,南方社会比较安定。 (4)南下移民和当地民众的共同努力。 (5)政府的重视

表现 (1)农业:耕地面积不断增加,兴修了水利工程,实行精耕细作,实行农业多种经营。 (2)手工业:缫丝、织布、制瓷、冶铸、造船、造纸、制盐等方面显著发展。 (3)商业:南朝时的建康是当时商业最为活跃的大都市

影响 为日后中国古代经济重心的南移奠定了基础

考点3 北魏孝文帝改革和北方民族大交融

2022版课程标准:通过了解北魏孝文帝改革、人口迁徙,认识三国两晋南北朝时期民族交往交流交融的历史特点及其对中华民族发展的意义。

1.北魏孝文帝改革

背景 439年,北魏统一北方,结束了十六国以来分裂割据的局面;用鲜卑族的习俗要治理好广大的北方地区困难重重

内容 (1)迁都:494年迁都洛阳。 (2)措施:用汉语,穿汉服,改汉姓,鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻等

意义 促进了民族交融,也增强了北魏的实力

2.北方地区的民族交融(5年2考)

表现 (1)生产生活:各族人民相互学习,少数民族学习农业技艺,汉族学习畜牧经验等。 (2)政治:实行君主专制制度。 (3)经济:各民族密切交往。 (4)文化:各民族交流日益频繁。 (5)民族关系:“胡”“汉”观念逐渐淡薄,民族之间的隔阂与偏见逐渐减少,民族关系趋于缓和。 (6)社会习俗:各族人民相互借鉴

意义 为中华民族的发展注入了新的动力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化;为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础

拓展延伸 全面认识北魏孝文帝改革

(1)从经济发展的角度看,是少数民族农业化的过程。

(2)从文化发展的角度看,是少数民族汉化的过程。

(3)从社会发展的角度看,是少数民族封建化的过程。

(4)从改革目的的角度看,直接目的是学习中原地区的先进文化;根本目的是加强对黄河流域的控制,巩固统治。

考点4 魏晋南北朝的科技与文化(5年1考)

2022版课程标准:通过了解三国两晋南北朝时期的科技和艺术成就,如祖冲之的数学成就,认识传统文化的继承与创新。

类别 人物 朝代 成就

农学 贾思勰 北朝 著有《齐民要术》一书,是我国现存最早的一部完整的农书,在世界农学史上占有重要地位

数学、天文历法、机械制造 祖冲之 南北朝 把圆周率精确到小数点以后的第七位数字,领先世界近千年;创制出当时最先进的历法《大明历》;设计制造出了指南车、水碓磨、千里船等

书法 锺繇、胡昭 曹魏 锺繇独创楷书书法,作品是《宣示表》

王羲之 东晋 被誉为“书圣”,笔势“飘若浮云,矫若惊龙”,代表作《兰亭集序》被称为“天下第一行书”

绘画 顾恺之 东晋 擅长人物画,作品有《女史箴图》《洛神赋图》

雕塑:石窟艺术 南北朝 (1)代表:山西大同的云冈石窟、河南洛阳的龙门石窟。 (2)特点:继承了秦汉以来我国雕塑艺术的优良传统,也吸收了外来佛教造型艺术的特点

探究一 江南地区的开发

材料一

时间 北方人口占全国比例 南方人口占全国比例

12年 65.9% 22.7%

282年 45.4% 30.2%

(1)根据材料一,指出从12年到282年南北方人口占全国比例出现的变化。结合所学知识,说明发生变化的主要原因。

提示 变化:北方人口比例下降,南方人口比例上升。主要原因:北方战乱,南方相对安定,中原人为躲避战祸,纷纷南下。

材料二 西晋禅代,承曹魏遗产,推动农业复兴,然而不久政局动荡,内乱频仍,晋室被迫南渡,此后即倚江南为立国根本。北人相继南移,同时携来高级栽培技术,南方灌溉、贮水、防洪、运河等水利工程不断修筑,终使江南的经济力量趋于壮盛。

——摘编自邹纪万《魏晋南北朝史》

(2)根据材料二,概括“江南的经济力量趋于壮盛”的原因。

提示 原因:北方战乱,江南地区社会比较安定;北方人的南迁,给江南地区输送了大量的劳动力,也带来了中原先进的生产工具和生产技术;重视兴修水利。

(3)你认为一个地区经济的发展需要哪些条件?请你为当地政府发展经济提几条合理化建议。

提示 条件:国家统一、社会安定;生产工具和生产技术的革新;水利工程的修建;统治者政策的支持;充足的劳动力。建议:要重视人才和科技,维护社会安定等。

家国情怀 东晋南朝时期江南地区开发的启示

要大力引进人才;社会稳定有利于社会经济的发展;政治稳定是社会经济发展的前提和基础;发展经济要因地制宜,坚持走可持续发展道路;要充分调动人民群众的积极性;统治者要制定恰当的经济政策等。

探究二 人口迁徙和民族交融

材料一 中国古代三次人口迁移表

第一次 东汉、魏、晋时期的北方游牧民族内迁

第二次 西晋“永嘉之乱”引发的人口迁移

第三次 金灭南宋“靖康之难”引发的人口迁移

人口迁移资料片 北方游牧民族……不断内迁。他们同汉族长期杂居,民族界限日益模糊。 ——摘编自翦伯赞《中国史纲要》 楚越之地,地广人希(稀),饭稻羹鱼,或火耕而水耨……无积聚而多贫。 ——《史记·货殖列传》 江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔(收成),则数郡忘饥。……丝绵布帛之饶,覆衣天下。——《宋书》

(1)根据材料一“中国古代三次人口迁移表”,概括我国古代人口迁移的空间特点并推断引发第二次人口迁移的原因。根据材料一并结合所学从民族关系和经济格局角度阐述人口迁移的影响。

提示 特点:由北向南迁移。原因:北方战乱,南方相对稳定。影响:打破民族界限,促进民族交融;促进了江南地区的经济发展,为经济重心逐渐南移奠定了基础。

材料二 北魏孝文帝曾说:“国家兴自北土,徙居平城……此间用武之地,非可文治……河洛(今洛阳一带)王里,因兹大举,光宅中原。”——摘编自《魏书·任城王传》

(2)材料二反映了孝文帝采取的什么重要举措?结合所学知识回答孝文帝这样做的原因。他还采取了哪些封建化措施?

提示 举措:迁都洛阳。原因:为了便于学习和接受汉族先进文化;加强对黄河流域的控制,巩固统治。措施:说汉语、穿汉服、改汉姓、与汉人贵族联姻等。

(3)综上内容,两则材料探究的主题是什么?

提示 主题:民族交融(或推动民族交融的因素、民族交融的方式)。(其他合理答案也可)

时空观念 商鞅变法和北魏孝文帝改革的比较

项目 商鞅变法 北魏孝文帝改革

不同点 主要矛盾 新兴地主阶级与奴隶主旧贵族之间的矛盾 鲜卑族落后文化与中原地区先进文化之间的矛盾

改革特点 废除旧的奴隶制度,建立新的封建制度 直接借鉴中原地区先进的制度与文化,推行封建化

相同点 都是封建性质的改革;都受到了守旧势力的反对;都顺应了时代潮流,加速了封建化进程,有利于封建经济的发展

1.(2023·广东)天文学与数学是两个关系密切的学术领域。在上述两个领域都取得突出成就的是( )

A.张仲景 B.贾思勰 C.王羲之 D.祖冲之

答案 D

解析 根据题干并结合所学知识可知,祖冲之是南北朝时期杰出的数学家、天文学家,他把圆周率精确到小数点以后的第七位数字,创制出当时最先进的历法《大明历》,D项正确;张仲景是医学家,排除A项;贾思勰是农学家,排除B项;王羲之是书法家,排除C项。

2.(2023·深圳)豹炙是北方少数民族的食肉习惯。在炙肉时,将整只动物放在火上烧烤,再分块分食。南北朝时,南北方社会上层的宴饮中,食用炙烤肉类现象普遍。南齐高帝曾赐给江淹鹅炙和美酒,奖励他草拟诏书有功。材料说明这一时期( )

A.北人大量迁往南方 B.南方社会相对稳定

C.南北方饮食基本一致 D.民族之间相互交融

答案 D

解析 题干说明南北朝时,北方的生活和饮食习惯传入南方,民族之间相互交融,D项正确;北人大量迁往南方在题干中未体现,排除A项;南方社会相对稳定在题干中未体现,排除B项;南北方饮食基本一致与“南北方社会上层的宴饮中,食用炙烤肉类现象普遍”不符,排除C项。

3.(2022·广东)十六国时期,氐族贵族深受汉族文明影响,皇帝苻坚“行礼于辟雍,祀先师孔子”,前秦政权形成“英儒毕集”局面。苻坚这一举措( )

A.改革了官员选拔制度 B.体现“无为而治”

C.完善了儒家思想体系 D.有利于民族交融

答案 D

解析 材料表明氐族贵族深受汉族文明影响,前秦政权也吸收汉族儒生参政,反映了苻坚的举措有利于促进民族交融,D项正确;材料中的举措不是改革了官员选拔制度,排除A项;材料中是有为而治,排除B项;重用汉族人,不是完善了儒家思想体系,排除C项。

4.(2022·广州)东晋王羲之的书法自由潇洒,将个人审美意识寄托于字体、笔意、结构、走势,下图是其代表作《兰亭集序》(摹本·局部)。该作品的字体是( )

《兰亭集序》(摹本·局部)

A.隶书 B.楷书

C.行书 D.草书

答案 C

解析 结合所学知识可知,《兰亭集序》是东晋王羲之的代表作,被称为“天下第一行书”,C项正确;隶书、楷书、草书与《兰亭集序》无关,排除A、B、D项。

5.(2021·广东)东晋初期,大量避乱南迁的北方贵族定居浙东,他们主要参与制造业、商业和运输业等经济活动,很少涉足大土地农业经营。这表明北方贵族( )

A.缺乏生产工具和技术 B.可支配的劳动力不足

C.难以获得广阔的田地 D.排斥南方的本地贵族

答案 C

解析 根据材料并结合所学知识可知,东晋初年,南迁的北方士族社会基础有限,南方土地资源被当地士族所占据,难以获得广阔的田地,所以出现材料所述现象,故选C项;北民南迁带去了先进的生产工具和技术,排除A项;大量南迁的北方人口为南方经济发展提供了充足的劳动力,排除B项;材料说明的是南方本地贵族排斥北方贵族,排除D项。

6.(2021·广州)研究发现,南北朝时期,鲜卑族慕容部从辽西主动迁到中原地区。后来,慕容鲜卑便从历史上“消失”,只留下“慕容”一词作为一个姓氏而存在。这一现象表明南北朝时期( )

A.民族交融加强 B.南北发展平衡 C.经济破坏严重 D.文学艺术繁荣

答案 A

解析 依据材料和所学知识可知,南北朝时期,鲜卑族建立北魏,孝文帝迁都洛阳,采取一系列封建化措施,因此出现了材料中的现象,这说明此时期民族交融加强,A项符合题意;B、C、D三项内容均与材料无关,排除。

7.(2020·广东)魏晋南北朝内迁的北方少数民族一般被泛称为“五胡”。吕思勉《中国通史》讲到“一到隋唐时代,而所谓‘五胡’,便已泯然无迹”,意在说明魏晋南北朝时期( )

A.民族交融加强 B.商业贸易繁荣 C.政治清明稳定 D.中外交流频繁

答案 A

解析 吕思勉《中国通史》讲到“一到隋唐时代,而所谓五胡,便已泯然无迹”,意在说明魏晋南北朝时期民族交融加强,使魏晋南北朝内迁的北方少数民族即“五胡”到隋唐时期已经封建化,与汉族无异,故选A。

8.(2023·安徽)东晋南朝时期,除了大小城市中列肆贩卖、摆摊设点的正规“市”之外,还有农民临时集市的“草市”,军队设的“军市”,与周边民族进行贸易的“互市”等,星罗棋布,遍布各地。这反映当时( )

A.商业贸易活动的频繁 B.长期分裂局面的结束

C.市突破了时间的限制 D.重农抑商政策的废除

答案 A

解析 根据材料并结合所学可知,这反映当时商业贸易活动的频繁,A项正确;据所学可知,东晋南朝时期的时代特点是政权并立与民族交融,排除B项;材料中没有体现市突破了时间的限制,排除C项;重农抑商政策的废除,在材料中没有涉及,排除D项。

9.(2023·滨州)三国两晋南北朝时期,能证明“人民群众是物质生产的主要承担者和历史的创造者”这一观点的是( )

A.西晋灭吴统一全国 B.江南地区的开发

C.前秦东晋淝水之战 D.北魏孝文帝改革

答案 B

解析 魏晋南北朝时期,北方人的南迁,给江南地区输送了大量的劳动力,也带来了中原先进的生产工具和生产技术,从而使自然条件优越的江南地区得到开发,经济迅速发展,故B项符合题意;西晋灭吴统一全国属于政治方面,前秦东晋淝水之战属于军事方面,北魏孝文帝改革属于民族交融,都不能说明“人民群众是物质生产的主要承担者”,排除A、C、D项。

10.(2023·随州)北魏孝文帝促进民族交融、为中华民族的发展注入新活力的改革是( )

A.建立郡县制 B.实行“和亲” C.设置都护府 D.推行汉化措施

答案 D

解析 结合所学知识可知,北魏统一后,为了学习和接受汉文化,更好地统治中原广大地区,北魏孝文帝把都城从平城迁到了洛阳,实施一系列措施进行改革,如禁止穿鲜卑族服装,改穿汉人的服装;禁用鲜卑语,统一使用汉语等。北魏孝文帝改革,促进了民族交融,为中华民族的发展注入了新的动力,D项正确。

同课章节目录