第4课 新中国的工业化起步和人民代表大会制度的确立 课件

文档属性

| 名称 | 第4课 新中国的工业化起步和人民代表大会制度的确立 课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 15.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-02-23 22:40:21 | ||

图片预览

文档简介

(共17张PPT)

史料教与学

课堂导入

新中国成立初期,党和政府采取了什么举措,来实现全国人民的工业化梦想

影视史料

文字史料

五年计划(The Five-Year Plan,原称五年计划),全称为中华人民共和国国民经济和社会发展五年规划纲要,是中国国民经济计划的重要部分,属长期计划。主要是对国家重大建设项目、生产力分布和国民经济重要比例关系等作出规划,为国民经济发展远景规定目标和方向。

社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

第 4 课

新中国工业化的起步和

人民代表大会制度的确立

01

02

03

立足时空观念,第一个五年计划的时间、基本任务和取得的成就。

立足家国情怀,了解人民代表大会制度,知道中国特色社会主义的民主政治。

通过史料实证分析《中华人民共和国宪法》的性质,了解其作为新中国第一部社会主义类型宪法的历史地位和作用。

时空观念

家国情怀

史料实证

核心素养目标

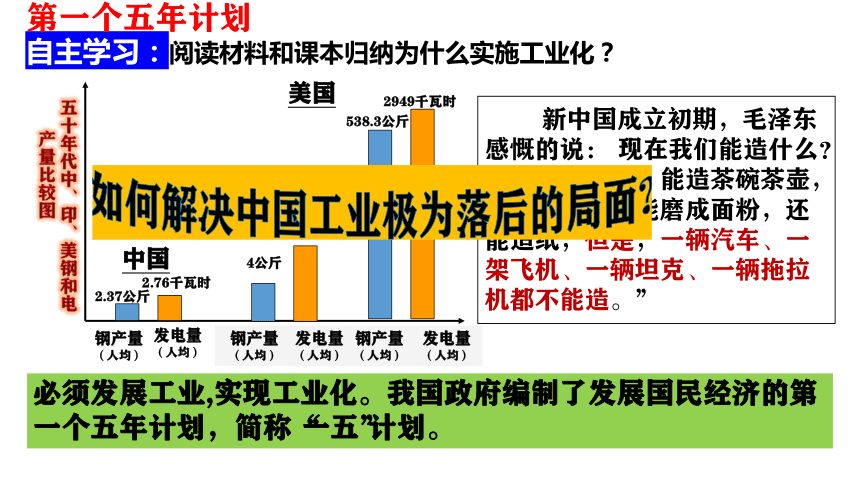

自主学习:阅读材料和课本归纳为什么实施工业化?

五十年代中、印、美钢和电

产量比较图

钢产量

(人均)

发电量

(人均)

2.37公斤

2.76千瓦时

中国

钢产量

(人均)

发电量

(人均)

4公斤

10.9千瓦时

印度

钢产量

(人均)

发电量

(人均)

538.3公斤

2949千瓦时

美国

新中国成立初期,毛泽东感慨的说:“现在我们能造什么?能造桌子椅子,能造茶碗茶壶,能种粮食,还能磨成面粉,还能造纸,但是,一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造。”

中国仍然是一个落后的农业国,工业水平很低,基础薄弱,而且门类不齐全。

如何解决中国工业极为落后的局面

必须发展工业,实现工业化。我国政府编制了发展国民经济的第一个五年计划,简称“一五”计划。

第一个五年计划

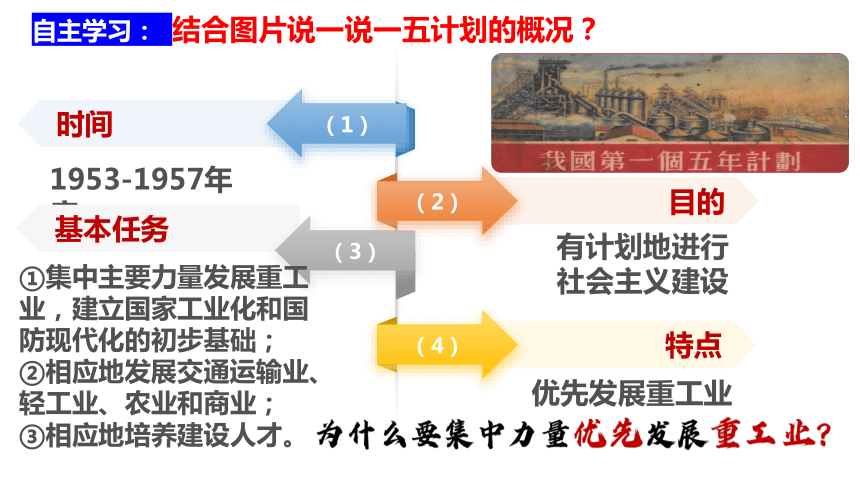

自主学习: 结合图片说一说一五计划的概况?

时间

(1)

1953-1957年底

基本任务

(3)

①集中主要力量发展重工业,建立国家工业化和国防现代化的初步基础;

②相应地发展交通运输业、轻工业、农业和商业;

③相应地培养建设人才。

目的

(2)

有计划地进行社会主义建设

特点

(4)

优先发展重工业

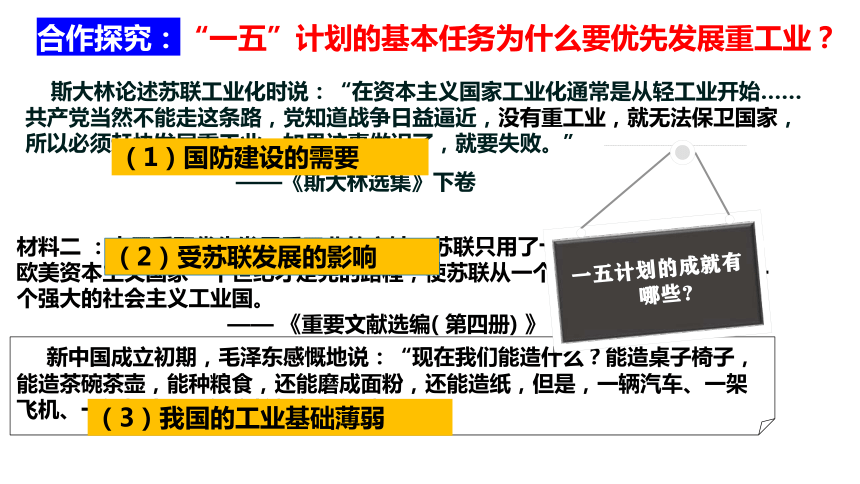

合作探究:“一五”计划的基本任务为什么要优先发展重工业?

斯大林论述苏联工业化时说:“在资本主义国家工业化通常是从轻工业开始……共产党当然不能走这条路,党知道战争日益逼近,没有重工业,就无法保卫国家,所以必须赶快发展重工业,如果这事做迟了,就要失败。”

——《斯大林选集》下卷

(1)国防建设的需要

材料二 :由于采取优先发展重工业的方针,苏联只用了十多年的时间就跑完了欧美资本主义国家一个世纪才走完的路程,使苏联从一个落后的农业国变成了一个强大的社会主义工业国。

—— 《重要文献选编( 第四册) 》

(2)受苏联发展的影响

新中国成立初期,毛泽东感慨地说:“现在我们能造什么?能造桌子椅子,能造茶碗茶壶,能种粮食,还能磨成面粉,还能造纸,但是,一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造。”

(3)我国的工业基础薄弱

一五计划的成就有哪些?

史料链接四

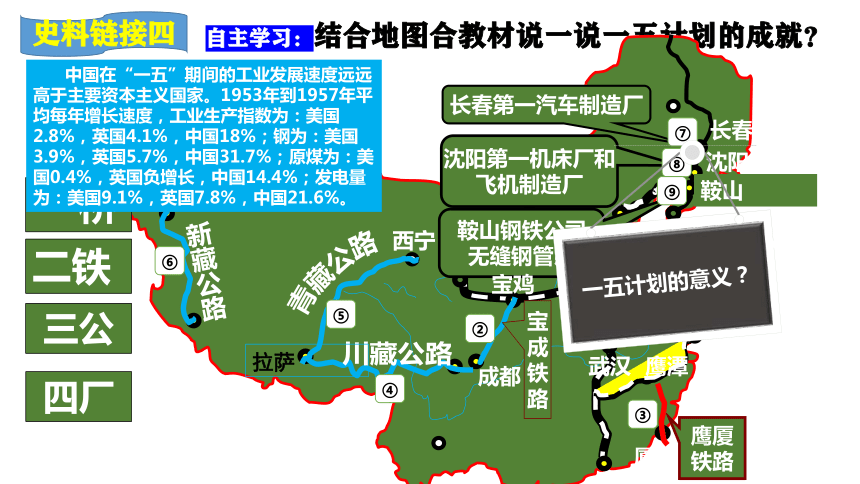

自主学习:结合地图合教材说一说一五计划的成就?

毛泽东的儿子毛岸英成了“第一个志愿兵”

长春第一汽车制造厂

沈阳第一机床厂和

飞机制造厂

鞍山钢铁公司

无缝钢管厂

鹰厦

铁路

青藏公路

川藏公路

新藏公路

宝

成

铁

路

武汉长江大桥

长春

沈阳

鞍山

宝鸡

成都

西宁

拉萨

厦门

武汉

①

②

③

⑤

④

⑥

⑦

⑧

⑨

一桥

二铁

三公

四厂

鹰潭

中国在“一五”期间的工业发展速度远远高于主要资本主义国家。1953年到1957年平均每年增长速度,工业生产指数为:美国2.8%,英国4.1%,中国18%;钢为:美国3.9%,英国5.7%,中国31.7%;原煤为:美国0.4%,英国负增长,中国14.4%;发电量为:美国9.1%,英国7.8%,中国21.6%。

一五计划的意义?

合作探究:结合材料分析“一五”计划的历史意义有哪些?

(2)

初步建立起独立的工业体系,为社会主义工业化奠定了初步基础。

(1)

我国开始改变工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进。

社会生产 增长表 品种 1957年产量 比1952年增长

粮 1.95亿吨 19%

棉 164万吨 26%

钢 535万吨 296%

煤 1.3亿吨 96%

原油 146万吨 235%

1953年,中国第一座大型露天煤矿一辽宁阜新海州露天煤矿建成投产。

1955年,新中国第一套6000千瓦火力发电机组在上海组装成功,开始建立中国的发电设备生产基地。

1955年,中国第一块国产手表在天津诞生。

1956年,中国第一辆解放牌汽车在长春第一汽车制造厂生产出来。

1956年,中国第一架喷气式歼击机在沈阳试制成功。

1956年,中国第一个制造机床的工厂一沈阳第一机床厂 建成投产。

自主学习:“一五”计划期间民主政治建设取得什么成果 结合材料和教材,回答相关问题。

时间地点

会议名称

与会人员产生方法

大会内容

出席第一届全国人大一次会议的代表们进入会场

1954年9月,北京

全国人民普选

第一届全国人民代表大会

①制定了《中华人民共和国宪法》②选举产生国家领导人

毛泽东为主席,朱德为副主席,刘少奇为常务委员会委员长,周恩来为国务院总理

人民代表大会制度的确立

自主学习:阅读文字材料,分析《中华人民共和国宪法》是一部什么性质的宪法?

第二条 中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权利的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。

……

第四条 中华人民共和国依靠国家机关和社会力量,通过社会主义工业化和社会主义改造,保证逐步消灭剥削制度,建立社会主义社会。

……

第二十一条 中华人民共和国全国人民代表大会是最高国家权力机关。

——《中华人民共和国宪法》(1954年)

反映人民利益

规定社会主义发展方向

以国家根本大法形式确定了人民代表大会制度

我国第一部社会主义类型的宪法,是我国有史以来真正反映人民利益的宪法。

自主学习:“结合材料和课本说一说人民代表大会召开的意义?

意义:

形成了人民代表大会制度(根本政治制度),为社会主义民主政治建设奠定了基础。

全国人民代表大会

国家主席

国务院

中央军事委员会

最高人民法院

最高人民检察院

全国人民代表大会常务委员会

1959年开始,全国人民代表大会和中国人民政治协商会议开始同步举行,“两会”概念应运而生。

两会的涵义

“一届全国人大”的召开,1954年《宪法》的制订,表明由政协会议代行“人大”的职权,由《共同纲领》代替《宪法》 的过渡状态,已经结束。政协会议继续存在。

两会 全国人民代表大会 政治协商会议

性质 全国最高权力机关 多党合作政治协商机构

职能 行使国家立法权,决定国家大事 政治协商、民主监督、参政议政

成立 1954年 1949年新中国成立时代行全国人大职能

制度 人民代表大会制度 多党合作政治协商制度

史料实证

《中华人民共和国全国人民代表大会及地方各级人民代表大会进举法》以一定人口的比例为基础,又适当照顾地区和单位,在城市与乡村间、少数民族与汉族间,作了不同比例的规定,使全国各阶层、各民族在各级人民代表大会中都有相应的代表。

——《中国共产党历史》第二卷(上册)

据材料一概括《选举法》的特点,该材料体现了我国哪一政治制度?

特点:按人口比例选举,兼顾地区、单位、城乡、民族间的差异。制度:人民代表大会制度。

课堂小结

新中国工业化的起步和

人民代表大会制度的确立

经济建设:

政治建设:

一五计划

一次全国人大

背景:

时间:

目的:

基本任务:

意义:

时间:

内容:

意义:

1953-1957年

有计划的进行社会主义建设

集中力量发展重工业

我国开始改变工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进

1954年

制定1954年《宪法》;选举产生国家领导人

标志着人民代表大会制度的确立,为社会主义民主政治奠定了基础。

国民经济得到根本好转;

新中国工业水平低;

推动

保障

2.表1为1957年我国部分行业产量情况。表中信息说明我国( )

项目 产量 比1952年增长

钢产量 535万吨 296%

原煤产量 1.31亿吨 98.5%

发电量 193亿千瓦时 164%

粮食产量 1.95亿吨 19%

棉花产量 164万吨 26%

A.开始改变工业落后面貌

B.建立了门类齐全的工业C.农轻重的比例协调发展

D.农业生产实现了专业化

1.从“中国制造”到“中国创造”再到“中国智造”,反映了我国工业从弱到强的发展历程。标志我国开始改变工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进的是( )

A.土地改革的完成 B.三大改造的完成

C.第一个五年计划的完成 D.祖国统一大业的完成

表1

C

A

课堂练习

3.史料表明,1953~1957年间,上海共有21万人支援内地,其中工程技术人员2.3万多人,熟练技术工8万多人,还有5万多人的设计、建设、安装队伍参加内地工程建设。这些支援( )

A.加速了国民经济的恢复

B.保障了工业化战略实施

C.有助于国民经济调整任务基本完成

D.有利于人才在全国范围内合理流动

B

B

4.“一五”期间的建设项目,配置在东北地区、中部地区和西部地区106个民用工业企业,东北50个、中部32个;44个国防企业,中西部地区35个。由此可见,该布局( )

A.突出了东北工业中心地位

B.兼顾了资源分布与国防要求

C.照搬了苏联的工业化模式

D.强调了国防建设的核心作用

史料教与学

课堂导入

新中国成立初期,党和政府采取了什么举措,来实现全国人民的工业化梦想

影视史料

文字史料

五年计划(The Five-Year Plan,原称五年计划),全称为中华人民共和国国民经济和社会发展五年规划纲要,是中国国民经济计划的重要部分,属长期计划。主要是对国家重大建设项目、生产力分布和国民经济重要比例关系等作出规划,为国民经济发展远景规定目标和方向。

社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

第 4 课

新中国工业化的起步和

人民代表大会制度的确立

01

02

03

立足时空观念,第一个五年计划的时间、基本任务和取得的成就。

立足家国情怀,了解人民代表大会制度,知道中国特色社会主义的民主政治。

通过史料实证分析《中华人民共和国宪法》的性质,了解其作为新中国第一部社会主义类型宪法的历史地位和作用。

时空观念

家国情怀

史料实证

核心素养目标

自主学习:阅读材料和课本归纳为什么实施工业化?

五十年代中、印、美钢和电

产量比较图

钢产量

(人均)

发电量

(人均)

2.37公斤

2.76千瓦时

中国

钢产量

(人均)

发电量

(人均)

4公斤

10.9千瓦时

印度

钢产量

(人均)

发电量

(人均)

538.3公斤

2949千瓦时

美国

新中国成立初期,毛泽东感慨的说:“现在我们能造什么?能造桌子椅子,能造茶碗茶壶,能种粮食,还能磨成面粉,还能造纸,但是,一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造。”

中国仍然是一个落后的农业国,工业水平很低,基础薄弱,而且门类不齐全。

如何解决中国工业极为落后的局面

必须发展工业,实现工业化。我国政府编制了发展国民经济的第一个五年计划,简称“一五”计划。

第一个五年计划

自主学习: 结合图片说一说一五计划的概况?

时间

(1)

1953-1957年底

基本任务

(3)

①集中主要力量发展重工业,建立国家工业化和国防现代化的初步基础;

②相应地发展交通运输业、轻工业、农业和商业;

③相应地培养建设人才。

目的

(2)

有计划地进行社会主义建设

特点

(4)

优先发展重工业

合作探究:“一五”计划的基本任务为什么要优先发展重工业?

斯大林论述苏联工业化时说:“在资本主义国家工业化通常是从轻工业开始……共产党当然不能走这条路,党知道战争日益逼近,没有重工业,就无法保卫国家,所以必须赶快发展重工业,如果这事做迟了,就要失败。”

——《斯大林选集》下卷

(1)国防建设的需要

材料二 :由于采取优先发展重工业的方针,苏联只用了十多年的时间就跑完了欧美资本主义国家一个世纪才走完的路程,使苏联从一个落后的农业国变成了一个强大的社会主义工业国。

—— 《重要文献选编( 第四册) 》

(2)受苏联发展的影响

新中国成立初期,毛泽东感慨地说:“现在我们能造什么?能造桌子椅子,能造茶碗茶壶,能种粮食,还能磨成面粉,还能造纸,但是,一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造。”

(3)我国的工业基础薄弱

一五计划的成就有哪些?

史料链接四

自主学习:结合地图合教材说一说一五计划的成就?

毛泽东的儿子毛岸英成了“第一个志愿兵”

长春第一汽车制造厂

沈阳第一机床厂和

飞机制造厂

鞍山钢铁公司

无缝钢管厂

鹰厦

铁路

青藏公路

川藏公路

新藏公路

宝

成

铁

路

武汉长江大桥

长春

沈阳

鞍山

宝鸡

成都

西宁

拉萨

厦门

武汉

①

②

③

⑤

④

⑥

⑦

⑧

⑨

一桥

二铁

三公

四厂

鹰潭

中国在“一五”期间的工业发展速度远远高于主要资本主义国家。1953年到1957年平均每年增长速度,工业生产指数为:美国2.8%,英国4.1%,中国18%;钢为:美国3.9%,英国5.7%,中国31.7%;原煤为:美国0.4%,英国负增长,中国14.4%;发电量为:美国9.1%,英国7.8%,中国21.6%。

一五计划的意义?

合作探究:结合材料分析“一五”计划的历史意义有哪些?

(2)

初步建立起独立的工业体系,为社会主义工业化奠定了初步基础。

(1)

我国开始改变工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进。

社会生产 增长表 品种 1957年产量 比1952年增长

粮 1.95亿吨 19%

棉 164万吨 26%

钢 535万吨 296%

煤 1.3亿吨 96%

原油 146万吨 235%

1953年,中国第一座大型露天煤矿一辽宁阜新海州露天煤矿建成投产。

1955年,新中国第一套6000千瓦火力发电机组在上海组装成功,开始建立中国的发电设备生产基地。

1955年,中国第一块国产手表在天津诞生。

1956年,中国第一辆解放牌汽车在长春第一汽车制造厂生产出来。

1956年,中国第一架喷气式歼击机在沈阳试制成功。

1956年,中国第一个制造机床的工厂一沈阳第一机床厂 建成投产。

自主学习:“一五”计划期间民主政治建设取得什么成果 结合材料和教材,回答相关问题。

时间地点

会议名称

与会人员产生方法

大会内容

出席第一届全国人大一次会议的代表们进入会场

1954年9月,北京

全国人民普选

第一届全国人民代表大会

①制定了《中华人民共和国宪法》②选举产生国家领导人

毛泽东为主席,朱德为副主席,刘少奇为常务委员会委员长,周恩来为国务院总理

人民代表大会制度的确立

自主学习:阅读文字材料,分析《中华人民共和国宪法》是一部什么性质的宪法?

第二条 中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权利的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。

……

第四条 中华人民共和国依靠国家机关和社会力量,通过社会主义工业化和社会主义改造,保证逐步消灭剥削制度,建立社会主义社会。

……

第二十一条 中华人民共和国全国人民代表大会是最高国家权力机关。

——《中华人民共和国宪法》(1954年)

反映人民利益

规定社会主义发展方向

以国家根本大法形式确定了人民代表大会制度

我国第一部社会主义类型的宪法,是我国有史以来真正反映人民利益的宪法。

自主学习:“结合材料和课本说一说人民代表大会召开的意义?

意义:

形成了人民代表大会制度(根本政治制度),为社会主义民主政治建设奠定了基础。

全国人民代表大会

国家主席

国务院

中央军事委员会

最高人民法院

最高人民检察院

全国人民代表大会常务委员会

1959年开始,全国人民代表大会和中国人民政治协商会议开始同步举行,“两会”概念应运而生。

两会的涵义

“一届全国人大”的召开,1954年《宪法》的制订,表明由政协会议代行“人大”的职权,由《共同纲领》代替《宪法》 的过渡状态,已经结束。政协会议继续存在。

两会 全国人民代表大会 政治协商会议

性质 全国最高权力机关 多党合作政治协商机构

职能 行使国家立法权,决定国家大事 政治协商、民主监督、参政议政

成立 1954年 1949年新中国成立时代行全国人大职能

制度 人民代表大会制度 多党合作政治协商制度

史料实证

《中华人民共和国全国人民代表大会及地方各级人民代表大会进举法》以一定人口的比例为基础,又适当照顾地区和单位,在城市与乡村间、少数民族与汉族间,作了不同比例的规定,使全国各阶层、各民族在各级人民代表大会中都有相应的代表。

——《中国共产党历史》第二卷(上册)

据材料一概括《选举法》的特点,该材料体现了我国哪一政治制度?

特点:按人口比例选举,兼顾地区、单位、城乡、民族间的差异。制度:人民代表大会制度。

课堂小结

新中国工业化的起步和

人民代表大会制度的确立

经济建设:

政治建设:

一五计划

一次全国人大

背景:

时间:

目的:

基本任务:

意义:

时间:

内容:

意义:

1953-1957年

有计划的进行社会主义建设

集中力量发展重工业

我国开始改变工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进

1954年

制定1954年《宪法》;选举产生国家领导人

标志着人民代表大会制度的确立,为社会主义民主政治奠定了基础。

国民经济得到根本好转;

新中国工业水平低;

推动

保障

2.表1为1957年我国部分行业产量情况。表中信息说明我国( )

项目 产量 比1952年增长

钢产量 535万吨 296%

原煤产量 1.31亿吨 98.5%

发电量 193亿千瓦时 164%

粮食产量 1.95亿吨 19%

棉花产量 164万吨 26%

A.开始改变工业落后面貌

B.建立了门类齐全的工业C.农轻重的比例协调发展

D.农业生产实现了专业化

1.从“中国制造”到“中国创造”再到“中国智造”,反映了我国工业从弱到强的发展历程。标志我国开始改变工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进的是( )

A.土地改革的完成 B.三大改造的完成

C.第一个五年计划的完成 D.祖国统一大业的完成

表1

C

A

课堂练习

3.史料表明,1953~1957年间,上海共有21万人支援内地,其中工程技术人员2.3万多人,熟练技术工8万多人,还有5万多人的设计、建设、安装队伍参加内地工程建设。这些支援( )

A.加速了国民经济的恢复

B.保障了工业化战略实施

C.有助于国民经济调整任务基本完成

D.有利于人才在全国范围内合理流动

B

B

4.“一五”期间的建设项目,配置在东北地区、中部地区和西部地区106个民用工业企业,东北50个、中部32个;44个国防企业,中西部地区35个。由此可见,该布局( )

A.突出了东北工业中心地位

B.兼顾了资源分布与国防要求

C.照搬了苏联的工业化模式

D.强调了国防建设的核心作用

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化