2.1城乡空间结构课件(62张)

文档属性

| 名称 | 2.1城乡空间结构课件(62张) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 45.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2024-02-24 10:50:07 | ||

图片预览

文档简介

第二章 城镇和乡村

城乡空间结构

TEACHING CONTENT

目录

城乡空间结构

城乡区位分析

课堂练习

城乡土地利用

01

02

03

04

课标要求

学习目标

结合实例,解释城镇和乡村内部的空间结构,说明和理利用城乡空间的意义。

能说出城乡土地利用方式。

能说出居住区、商业区、工业区的基本特点及在城市中的分布。

会从自然要素、社会经济要素分析影响城市布局的区位。

理解合理利用城乡空间的意义。

?

1.城市、镇和乡村的景观各有什么特点?

2.你家乡所在的地方,是城市、镇,还是乡村?

新课导入

读三幅景观图,分别指出城市、镇、乡村景观,并说明理由

城市:房屋高大;道路宽敞而平整;灯光亮度高;公共设施数量和类型多。

乡村:房屋低矮,道路狭窄而不平;灯光亮度小;公共设施数量与类型少。

镇:介于二者之间。

城镇是人口达到一定规模、主要从事非农业产业活动的居民聚居地。

城镇

城镇

城镇

城镇

城镇

城镇

城镇

城镇

城镇

城镇

城镇

城镇

乡村是主要从事农业生产、人口分布较为分散的地方。

乡村

乡村

乡村

乡村

乡村

乡村

乡村

乡村

乡村

乡村

乡村

乡村

城镇

乡村

vs

与乡村相比,城镇具有人口和产业活动密集、生产效率和经济效益比较高、各类建筑聚集、交通运输和信息交流相对发达的特点。

(人口产业、经济建筑、交通信息)

从乡村演变成城市,基本动力有哪些?在景观和布局上会发生什么样的变化?

农业发展是城市化的初始动力,工业化是城市化的根本动力,市场化是城市化的直接动力。

以农业用地为主变为以非农业用地为主。建筑密度增大,高度增大、层数增多。建筑除向高空扩展外,还向地下空间扩展,地下还建设有如地铁、地下商业街、地下停车场等建筑,还设有市政管道如上水道、下水道、消防管道、煤气管道、电线、电缆等。道路增多,纵横交错,类型各异,网线密集等。

01

城乡土地利用

02

城乡空间结构

03

城乡区位分析

土地利用类型

农业用地

建设用地

未利用地

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}类型

含义

组成

利用主体

农用地

指直接用于农业生产的土地

耕地、林地、草地、农田水利用地、养殖水面等

乡村

建设用地

指建造建筑物、构筑物的土地

城乡住宅和公共设施用地、工矿用地、交通水利设施用地、旅游用地、军事设施用地等

城镇

未利用地

指农用地和建设用地以外的土地

布局形态、空间功能

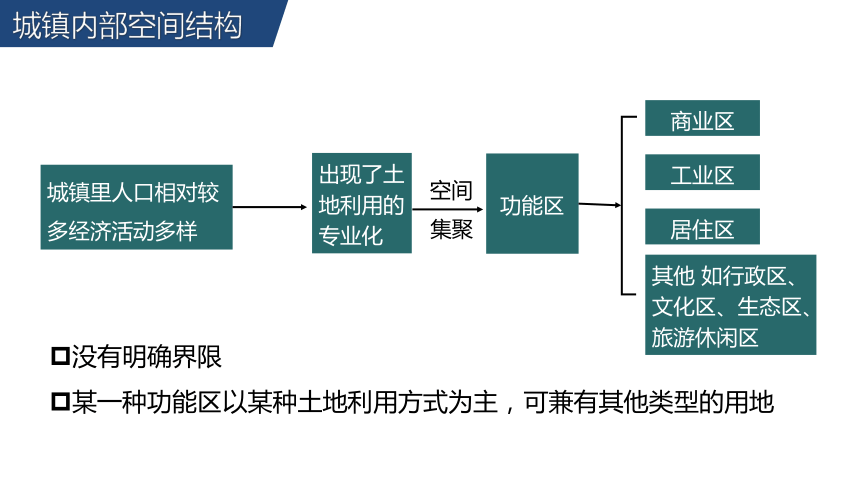

城镇内部空间结构

商业区

工业区

居住区

其他 如行政区、

文化区、生态区、旅游休闲区

空间

集聚

出现了土地利用的专业化

功能区

城镇里人口相对较多经济活动多样

没有明确界限

某一种功能区以某种土地利用方式为主,可兼有其他类型的用地

2019中图版

城乡土地利用

自主探究

一般而言,乡村与城镇所占比重最大的土地利用类型的差异?说出其原因。

思考1:

居住用地

商业用地

工业用地

绿化用地

市政用地

耕地

林地

园地

2019中图版

城乡土地利用

合作探究

一般而言,乡村与城镇所占比重最大的土地利用类型的差异?说出其原因。

思考1:

居住用地

商业用地

工业用地

绿化用地

市政用地

耕地

林地

园地

① 一般而言,乡村与城镇所占比重最大的土地利用类型各是耕地和居住用地。

②乡村人口数量少,主要从事农业生产活动。

③城镇的人口已达到一定规模,居住用地承担其最基本的职能,是分布最广泛的土地利用方式。

{7DF18680-E054-41AD-8BC1-D1AEF772440D}项目

土地利用类型

主要的土地利用方式

作用

景观图

城镇

乡村

2019中图版

城乡土地利用

自主探究

指城镇中工业、交通、商业、文教、卫生、居住、绿化等建设用地的状况

耕地、园地、林地、草地、水域占有较大比重,居民点及工矿用地相对分散

以农业用地和居住用地为主

反映农业生产布局、农村居民点以及相关设施的分布状况

反映城镇布局形态和空间功能差异

以建设用地为主;

居住用地是其最基本的职能

01

城乡土地利用

02

城乡空间结构

03

城乡区位分析

城市主要功能区

{3C2FFA5D-87B4-456A-9821-1D502468CF0F}类型

作用

居住区

城市居民生活、交往、文化娱乐活动的场所

工业区

城市形成和发展的主要动力,也是城市内部空间布局的主导因素

商业区

城市各种经济活动,特别是商品交易和金融流通的中枢

居住区

商业区

工业区

高级

中级

低级

住宅区

最基本的功能区,最广泛的土地利用方式。

建筑质量上中高级与低级住宅区分化;

位置上中高级与低级住宅区背向发展;

城市功能分区

城镇内部空间结构

城镇主要功能区:居住区

高级住宅区

高收入阶层集聚区

人口素质高

建筑质量好

基础设施完善

环境质量好

与文化区高地相连

城镇内部空间结构

城镇主要功能区:居住区

低级住宅区

低收入阶层集聚区

人口素质低

建筑物密度大

基础设施陈旧

环境质量差

与工业区低地相连

2019中图版

城乡空间结构

合作探究

在城镇中,商业用地的空间分布有什么特点?

思考:

居住用地

商业用地

工业用地

绿化用地

市政用地

耕地

林地

园地

商业用地一般分布在市中心、交通干线两侧或街角路口,呈点状或条状。

城市功

能区

形态

特征

位置

区位需求

住宅区

集聚成团块状,占地面积大,是城市最基本功能区,工业革命后出现分化

出现中高级住宅区与低级住宅区;位置上中高级住宅区与低级住宅区背向发展

中高级住宅区

城市的外缘,与高坡、文化区联系

①购物方便

②便于上下班

低级住宅区

内城、工业区附近,与低地、工业区联系

商业区

占地面积小,呈点状或条状

经济活动最为繁忙

人口数量昼夜差别大

建筑物高大稠密

内部有明显的分区

市中心、交通干线

两侧、街角路口

①交通便捷

(交通最优原则)

②接近消费人群

(市场最优原则)

工业区

集聚成片

不断向市区外缘移动,并趋向于沿主要交通干线分布

市区外缘、交通

干线两侧

①降低生产成本(低价)

②保护城市环境

③原料、产品运输需求

知识小结

CBD

CENTRAL BUSINESS DISTRICT

一般来说,中心商务区高度集中了一个城市的经济、科技和文化力量,是城市的核心区域,具备金融、贸易、服务、咨询等多种功能,并配以完善的市政交通与通信条件。

金融

贸易

服务

咨询

科技

文化

经济

CBD

CENTRAL BUSINESS DISTRICT

纽约曼哈顿

美国纽约曼哈顿区云集了许多世界著名的大公司、大银行、大保险公司和证券交易所,摩天大楼耸立,因此纽约有“站着的城镇”之称。

CBD

CENTRAL BUSINESS DISTRICT

东京银座

CBD

CENTRAL BUSINESS DISTRICT

上海陆家嘴

住宅区

商业区

工业区

中心商务区(CBD)——城市核心区域特征:

①高楼大厦林立,公司总部云集;

②作为城市经济枢纽和观光购物区域;

③商贸服务业发达;

④土地利用集约,地价房租甚高;

⑤人流汇集,交通繁忙。

与其他功能区的关系

在中心商务区周边,分布有市政区、住宅区、生态功能区等,再往外则分布有交通枢纽和工业区。

中心商务区内部垂直分区示意图

城市其他功能区

● 行政中心区:主要是城市的行政机构所在地。在国家首都或行政区的行政中心,往往成为独立的功能区;在一般城市,多与其他功能区相结合。行政中心区昼夜人口密度差异较大。

●文化教育区:是大专院校、科研单位、图书馆和展览馆等文化机构集中的区域。一般距离工业区较远,具有较好的自然环境、便利的交通和发达的通信等条件。

●混合功能区:是目前大多数城市都具有的功能区。区内工厂(多为中小型)、机关、商店、学校、医院和住宅混合在一起,具有部分综合功能。

●休闲娱乐区:是为居民提供休闲娱乐的场所,主要有公园和广场等。

●生态功能保护区:是为了满足涵养水源、保持水土、调蓄洪水、防风固沙和维系生物多样性等生态功能的需要,有选择地划定一定面积子以重点保护和限制开发建设的区域。

知识拓展

“七看法”判断城市三大功能区

2019中图版

城乡空间结构

解惑提高

{D113A9D2-9D6B-4929-AA2D-F23B5EE8CBE7}看占地面积大小

居住区占地面积最大,其次是工业区,商业区占地面积最小

看距市中心远近

一般情况下,距市中心由近及远依次为商业区、居住区、工业区

看形态特征

商业区一般呈点状、线状,居住区和工业区一般呈块状

看人口变化

商业区昼夜人口数量差别最大,白天人口多,晚上人口

少;居住区白天人口少,晚上人口多

看建筑物密度

商业区建筑物高大稠密,居住区次之,工业区建筑物密度最小

看地租水平

地租最高的区域为商业区,其次为居住区,地租最低的

区域为工业区

看分布趋势

居住区、工业区不断向郊区移动,在市中心分布的比例逐渐下降;商业区虽也有向郊区交通便捷处移动的趋势,但幅度较小

每一种功能区,都有一定的空间分布规律,各种功能区在空间上的组合,就形成了城镇内部空间结构。

功能区之间无明显界限

1、城市各功能区有明显界限吗?

2、某个功能区只能有一种功能吗?

3、哪些功能区是各类城市所共有的,也是城市的主要功能区?

一个功能区往往以某种功能为主,也可能兼有其他功能。

工业区、商业区、住宅区是城市的主要功能区,为各类城市所共有。

同心圆模式

扇形模式

中心商务区

中产阶层住宅带

过渡带

通勤带

工人住宅带

a

中心商务区

中低级住宅区

批发、轻工业区

高级住宅区

低级住宅区

b

c

批发、轻工业区

中心商务区

低级住宅区

高级住宅区

中级住宅区

重工业区

次级商务区

郊外住宅区

郊外工业区

多核心模式

共同点:

●都以商业区为中心

●高级住宅区和低级住宅区背向发展

城市的空间结构

城镇内部空间结构

同心圆模式

成因:平原地形,各功能区经过不断侵入和迁移,呈同心圆状自核心向外扩展;

特点:城市功能区围绕市中心呈同心圆状。越靠近市中心土地集约程度、地租地价越高;

成都市城市鸟瞰图

城镇内部空间结构

成因:各功能区沿交通线延伸,呈扇形或楔形向外扩展而成;

特点:城市土地利用功能分区,由中心商务区向外放射形成不同职能的楔形地带;

扇形模式

工业区

工业区

商业住宅

沈阳

城镇内部空间结构

成因:随着城市不断向外扩展,原有市中心出现城市问题(地价上涨、交通拥堵、居住拥挤),使远离市中心的郊区出现新的核心;

特点:城市围绕多个核心形成几个商业中心、工业区、住宅区;

多核心模式

上海市域用地总体布局图

城市内部空间结构的影响因素

城镇内部空间结构的形成是多种因素共同作用的结果,经济因素是影响城镇内部空间结构的主要因素,经济因素可以通过地租进行分析。

某城市土地利用付租能力随距离递减示意图

土地租金

距市中心距离

商业区

住宅区

工业区

1.各类土地利用付租能力随距市中心距离的变化有何异同?

2.如果由各类用地的付租能力来决定土地的用途,那么图中OA最有可能成为哪一类功能区?AB和BC呢?

O

A

B

C

经济因素—地租水平

影响地租高低的因素:交通便捷程度、距离市中心远近

城市内部空间结构的影响因素

一般来说, 距交通干线越近,土地租金就越高

交通干线

环城公路

2w元/M2

1w元/M2

0.8w元/M2

0.5w元/M2

经济因素—地租水平

影响地租高低的因素:交通便捷程度、距离市中心远近

城市内部空间结构的影响因素

经济因素—地租水平

影响地租高低的因素:交通便捷程度、距离市中心远近

交通条件越便捷,地租越高。

①市中心:有多条道路穿过,通达度最高,地租最高,形成地租最高峰。

②城市主要道路与环线交会处:地租较高,形成地租次高峰。

城市内部空间结构的影响因素

成都城市功能区围绕市中心呈同心圆状分布,市中心是商业、行政和居住混合区;居住区、文化区主要分布在二环路以内;工业区较为分散,主要分布在二环路以外。沈阳工业区分布在交通线路两厢,主要位于市区东西两侧;居住区相对集中,位于市中心区及其外缘。北京作为明清时期的都城,其中心是故宫而不是中心商务区,商业中心表现为多核状布局。

(1)根据所学知识,分析成都市的空间结构形成的原因。

(2)结合交通运输干线的引导和集聚功能,分析沈阳市的空间结构特点。

(3)大都市中心区地租水平较高,为集约利用土地,通常高楼大厦林立,而北京市故宫附近的建筑都不高,想一想,这是为什么?

(1)根据所学知识,分析成都市的空间结构形成的原因。

成都属于团块状的城市空间结构,这跟当地的地形有关。成都地形以平原为主,地势平坦,功能区的分布不受地形的阻隔,使之可以成片分布。

(2)结合交通运输干线的引导和集聚功能,分析沈阳市的空间结构特点。

沈阳以组团式的松散布局结构建设,沿三环高速公路向沈山、沈大、沈哈、沈抚、沈丹、沈盘等交通干线放射方向发展。

(3)大都市中心区地租水平较高,为集约利用土地,通常高楼大厦林立,而北京市故宫附近的建筑都不高,想一想,这是为什么?

北京是一座具有优秀历史文化传承的古城,如果过分改动故宫周边的环境,会影响它的历史价值,为了保留故宫的文化气息,所以周围都不允许建高层建筑。

城市内部空间结构的形成和变化

城市的建筑物和街道设计可以维持久远,早期的土地利用方式对日后的功能分区有着深远的影响。

历史因素

城市内部空间结构的形成和变化

在有些城市的某一区域内,如果某个种族或宗教团体占优势,就有可能形成种族聚居区

文化因素

城市内部空间结构的形成和变化

图2.8 北京市副中心与中心城区关系示意

随着“京津冀协同发展”这一重大国家发展战略的实施,北京市适时调整空间结构,将市一级政府部门搬迁至近郊通州,并带动中心城区相关功能及部分人口向通州疏解,将通州建设为北京市的副中心

政策因素

乡村聚落的空间结构

第一,乡村土地利用方式较为简单。

第二,聚落空间形态与城市明显不同。

第三,集市流通和地方服务功能相对突出。

乡村空间结构

乡村聚落的空间结构

乡村空间结构

密集型

乡村聚落

密集型乡村聚落是一种规模较大、房屋高度密集的乡村聚落,多分布于人口稠密的旱作农业地区。

分散型

乡村聚落

分散型乡村聚落是一种呈点状松散布局的村落,多分布于地形复杂或特殊的生产类型地区,如水稻生产地区。

半聚集型

乡村聚落

半聚集型乡村聚落是一种规模不大、村民住房排列较为松散的乡村聚落。最典型的是山区小村。

密集型乡村聚落:是一种规模较大、房屋高度密集的乡村聚落,多分布于人口稠密的旱作农业地区。村落格局大而紧凑,但村民住房排列杂乱无章,村中道路较为弯曲,这类村落是在长期发展过程中自然形成的。密集型乡村聚落可分为街道式、团块式和棋盘格式等村落。

乡村聚落的空间形态

合理利用城乡空间,是城乡规划和建设的重要任务。只有城乡发展一体化,才能相互支撑达到可持续发展的目标。

土地利用:能够集约节约用地,提高土地的利用效率;

基础设施:节省基础设施和公共服务设施的建设费用,提高这些设施的运行效率;

生态环境:促进城镇与周边地区和谐发展,减少城镇对生态环境的不利影响;

生活文化:营造良好的人居环境,为居民营造温馨的生活氛围和丰富的文化空间;的文化空间。

合理利用城乡空间

城乡发展一体化的重要意义

城

市

区

位

{D113A9D2-9D6B-4929-AA2D-F23B5EE8CBE7}项目

概念

区位

既指某一事物的地理位置,又指该地理事物与其他地理事物之间的

空间关系。

城镇区位

城镇与外部的自然、社会、经济事物之间的空间关系

1. 世界上的大城市,为什么多分布在中低纬度地区?在滨海平原、滨河平原、

河口三角洲,为什么城市相对密集?

2. 纽约位于哈得孙河注入大西洋的河口处,是世界著名的大都市,读图 2-13,

从地理区位的角度,分析纽约成为世界著名大都市的主要原因。

1. 世界上的大城市,为什么多分布在中低纬度地区?在滨海平原、滨河平原、

河口三角洲,为什么城市相对密集?

中低纬度地区的气候温暖湿润,适宜人类居住。滨海平原、滨河平原、河口三角洲的地形平坦、土壤肥沃,且利于交通联系和节省建筑投资,所以城市相对密集。

2. 纽约位于哈得孙河注入大西洋的河口处,是世界著名的大都市,读图 2-13,从地理区位的角度,分析纽约成为世界著名大都市的主要原因。

主要原因:地处温带,气候宜人;地形平坦;航空运输、铁路运输、水路运输等交通方式多元,交通便利。

3. 深圳位于广东省南部,原为一个小渔村。1980年8月设置经济特区,迅速发展成为举世闻名的现代化大都市。读图2-14、图2-15,想一想,深圳的崛起与地理区位有哪些关系?深圳与香港两个城市应当怎样互相促进和协调发展?

深圳崛起的主要原因:地理位置优越;改革开放政策支持。香港和深圳应发挥各自的优势,实现优势互补。同时,利用港珠澳大桥实现更为便利的交流和沟通。

{E269D01E-BC32-4049-B463-5C60D7B0CCD2}自然因素

影响结果

原因

实例

地形

平原

大多数城市分布在平原地区

地势平坦、土壤肥沃、便于农耕,交通便利,节省建设投资

我国城市大多分布在第三级阶梯上

高原

热带地区城市多分布在高原上

热带地区低地湿热,高原地区凉爽

巴西利亚

山区

城市沿河谷谷地或开阔的低地分布

地表相对平坦,水源丰富

汾河谷地、湟水谷地

气候

气候适宜

城市主要分布在中低纬度沿海地区

适度的降水、适中的气温

纽约、东京、上海等

气候恶劣

荒漠区、高寒区、湿热区的城市少

降水或气温条件不适宜

我国西北干旱区城市少

河流

供水

城市常沿河分布

城市需大量的生活用水和生产用水

长江沿岸城市如南京、重庆等

运输

河运起点和终点处易形成城市

货物在此集聚、转运

赣州、宜宾

干流与支流汇合处易形成城市

大量人流、物流集聚、中转

重庆、武汉

河口处易形成城市

河运、海运的转换处,人流、物流集散

上海、广州

军事防卫

河流弯曲度较大处、河心岛处建城

利用天然河道进行防卫

伯尔尼、巴黎

影响城镇形成和发展的区位因素

(1)自然因素

(2)经济因素

{E269D01E-BC32-4049-B463-5C60D7B0CCD2}因素

评价(对区位的影响)

发展变化对城市区位的影响

典型事例

经济水平

水平越高,城市数目越多、规模越大

推进或制约城市发展

我国东部经济发达地区城市多,中西部城市较少

资源(矿产)

矿产资源丰富的地方产生新兴城市

随着矿产资源的枯竭或某种矿产资源利用结构发生变化,城市发展受影响

英国阿伯丁(石油),南非约翰内斯堡(金矿),中国鞍山、包头、攀枝花(铁矿),中国大庆、玉门、东营(石油),中国大同、抚顺、开滦(煤炭)

交通

交通便利与否:沿海、沿江、沿铁路线、沿高速公路线形成城市轴线

①不同时代的交通运输,对城市区位影响不同;②一个地区主要交通线的变化会对城市产生影响

依据铁路枢纽发展起来的城市有石家庄、蚌埠、宝鸡、株洲等;以扬州、济宁为代表的运河城市在古代是重要的商贸中心,后来由于大运河的淤塞,海运、铁路的开通,发展速度放缓

{E269D01E-BC32-4049-B463-5C60D7B0CCD2}因素

评价(对区位的影响)

发展变化对城市区位的影响

典型事例

政治、宗教、历史、军事

①政治中心使得首都成为大城市;②因宗教兴起城市;③军事要塞兴起城市

政治中心变化会影响城市发展;国家政策的变化影响城市发展;当前宗教、军事因素对城市区位的影响力日益下降

如巴西首都巴西利亚;麦加、麦地那、拉萨的兴起都是因为宗教

科技与旅游

①因科技而兴起科学城;②因旅游而兴起旅游城

在现代社会中,科技与旅游成为新兴城市的区位影响因素

日本的筑波、中国台湾的新竹;中国安徽的黄山、广西的桂林

(3)政治文化因素

城镇空间布局指向

{E269D01E-BC32-4049-B463-5C60D7B0CCD2}类型

区位条件

效率指向

城镇空间布局能够促进基础设施、公共服务设施、制造业和服务业的集聚,有利于经济、社会、环境效益最大化。人流、物流汇聚之处往往形成比较大的城市

社会公平

指向

城镇注重教育、科技、文化、医疗、卫生等设施的相对均衡布局提供大量的就业、发展和交流机会,有利于不同收入人群共享社会福祉

滨水指向

沿河、沿湖、沿海地区城镇数量较多,在两条河流交汇处,或大

河入海处,往往形成较大城市

地形指向

平原地区城镇建设最为有利,山地丘陵区城市建设投入较大,

位于地势低洼地区的城镇应加强排水设施建设

避灾指向

避开地震频繁并且危害严重的地区,同时还要避开容易发生滑

坡、崩塌、泥石流的地方以及地质活动断裂带

交通指向

在交通枢纽处,往往形成较大城市

文化指向

在历史文化胜地、著名旅游地、教育科研机构较多处,往往形成文化中心和旅游城市

环境指向

所在区域生态环境质量良好,居住区布置在工业区的上风向或城区河流的上游

城乡空间结构

TEACHING CONTENT

目录

城乡空间结构

城乡区位分析

课堂练习

城乡土地利用

01

02

03

04

课标要求

学习目标

结合实例,解释城镇和乡村内部的空间结构,说明和理利用城乡空间的意义。

能说出城乡土地利用方式。

能说出居住区、商业区、工业区的基本特点及在城市中的分布。

会从自然要素、社会经济要素分析影响城市布局的区位。

理解合理利用城乡空间的意义。

?

1.城市、镇和乡村的景观各有什么特点?

2.你家乡所在的地方,是城市、镇,还是乡村?

新课导入

读三幅景观图,分别指出城市、镇、乡村景观,并说明理由

城市:房屋高大;道路宽敞而平整;灯光亮度高;公共设施数量和类型多。

乡村:房屋低矮,道路狭窄而不平;灯光亮度小;公共设施数量与类型少。

镇:介于二者之间。

城镇是人口达到一定规模、主要从事非农业产业活动的居民聚居地。

城镇

城镇

城镇

城镇

城镇

城镇

城镇

城镇

城镇

城镇

城镇

城镇

乡村是主要从事农业生产、人口分布较为分散的地方。

乡村

乡村

乡村

乡村

乡村

乡村

乡村

乡村

乡村

乡村

乡村

乡村

城镇

乡村

vs

与乡村相比,城镇具有人口和产业活动密集、生产效率和经济效益比较高、各类建筑聚集、交通运输和信息交流相对发达的特点。

(人口产业、经济建筑、交通信息)

从乡村演变成城市,基本动力有哪些?在景观和布局上会发生什么样的变化?

农业发展是城市化的初始动力,工业化是城市化的根本动力,市场化是城市化的直接动力。

以农业用地为主变为以非农业用地为主。建筑密度增大,高度增大、层数增多。建筑除向高空扩展外,还向地下空间扩展,地下还建设有如地铁、地下商业街、地下停车场等建筑,还设有市政管道如上水道、下水道、消防管道、煤气管道、电线、电缆等。道路增多,纵横交错,类型各异,网线密集等。

01

城乡土地利用

02

城乡空间结构

03

城乡区位分析

土地利用类型

农业用地

建设用地

未利用地

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}类型

含义

组成

利用主体

农用地

指直接用于农业生产的土地

耕地、林地、草地、农田水利用地、养殖水面等

乡村

建设用地

指建造建筑物、构筑物的土地

城乡住宅和公共设施用地、工矿用地、交通水利设施用地、旅游用地、军事设施用地等

城镇

未利用地

指农用地和建设用地以外的土地

布局形态、空间功能

城镇内部空间结构

商业区

工业区

居住区

其他 如行政区、

文化区、生态区、旅游休闲区

空间

集聚

出现了土地利用的专业化

功能区

城镇里人口相对较多经济活动多样

没有明确界限

某一种功能区以某种土地利用方式为主,可兼有其他类型的用地

2019中图版

城乡土地利用

自主探究

一般而言,乡村与城镇所占比重最大的土地利用类型的差异?说出其原因。

思考1:

居住用地

商业用地

工业用地

绿化用地

市政用地

耕地

林地

园地

2019中图版

城乡土地利用

合作探究

一般而言,乡村与城镇所占比重最大的土地利用类型的差异?说出其原因。

思考1:

居住用地

商业用地

工业用地

绿化用地

市政用地

耕地

林地

园地

① 一般而言,乡村与城镇所占比重最大的土地利用类型各是耕地和居住用地。

②乡村人口数量少,主要从事农业生产活动。

③城镇的人口已达到一定规模,居住用地承担其最基本的职能,是分布最广泛的土地利用方式。

{7DF18680-E054-41AD-8BC1-D1AEF772440D}项目

土地利用类型

主要的土地利用方式

作用

景观图

城镇

乡村

2019中图版

城乡土地利用

自主探究

指城镇中工业、交通、商业、文教、卫生、居住、绿化等建设用地的状况

耕地、园地、林地、草地、水域占有较大比重,居民点及工矿用地相对分散

以农业用地和居住用地为主

反映农业生产布局、农村居民点以及相关设施的分布状况

反映城镇布局形态和空间功能差异

以建设用地为主;

居住用地是其最基本的职能

01

城乡土地利用

02

城乡空间结构

03

城乡区位分析

城市主要功能区

{3C2FFA5D-87B4-456A-9821-1D502468CF0F}类型

作用

居住区

城市居民生活、交往、文化娱乐活动的场所

工业区

城市形成和发展的主要动力,也是城市内部空间布局的主导因素

商业区

城市各种经济活动,特别是商品交易和金融流通的中枢

居住区

商业区

工业区

高级

中级

低级

住宅区

最基本的功能区,最广泛的土地利用方式。

建筑质量上中高级与低级住宅区分化;

位置上中高级与低级住宅区背向发展;

城市功能分区

城镇内部空间结构

城镇主要功能区:居住区

高级住宅区

高收入阶层集聚区

人口素质高

建筑质量好

基础设施完善

环境质量好

与文化区高地相连

城镇内部空间结构

城镇主要功能区:居住区

低级住宅区

低收入阶层集聚区

人口素质低

建筑物密度大

基础设施陈旧

环境质量差

与工业区低地相连

2019中图版

城乡空间结构

合作探究

在城镇中,商业用地的空间分布有什么特点?

思考:

居住用地

商业用地

工业用地

绿化用地

市政用地

耕地

林地

园地

商业用地一般分布在市中心、交通干线两侧或街角路口,呈点状或条状。

城市功

能区

形态

特征

位置

区位需求

住宅区

集聚成团块状,占地面积大,是城市最基本功能区,工业革命后出现分化

出现中高级住宅区与低级住宅区;位置上中高级住宅区与低级住宅区背向发展

中高级住宅区

城市的外缘,与高坡、文化区联系

①购物方便

②便于上下班

低级住宅区

内城、工业区附近,与低地、工业区联系

商业区

占地面积小,呈点状或条状

经济活动最为繁忙

人口数量昼夜差别大

建筑物高大稠密

内部有明显的分区

市中心、交通干线

两侧、街角路口

①交通便捷

(交通最优原则)

②接近消费人群

(市场最优原则)

工业区

集聚成片

不断向市区外缘移动,并趋向于沿主要交通干线分布

市区外缘、交通

干线两侧

①降低生产成本(低价)

②保护城市环境

③原料、产品运输需求

知识小结

CBD

CENTRAL BUSINESS DISTRICT

一般来说,中心商务区高度集中了一个城市的经济、科技和文化力量,是城市的核心区域,具备金融、贸易、服务、咨询等多种功能,并配以完善的市政交通与通信条件。

金融

贸易

服务

咨询

科技

文化

经济

CBD

CENTRAL BUSINESS DISTRICT

纽约曼哈顿

美国纽约曼哈顿区云集了许多世界著名的大公司、大银行、大保险公司和证券交易所,摩天大楼耸立,因此纽约有“站着的城镇”之称。

CBD

CENTRAL BUSINESS DISTRICT

东京银座

CBD

CENTRAL BUSINESS DISTRICT

上海陆家嘴

住宅区

商业区

工业区

中心商务区(CBD)——城市核心区域特征:

①高楼大厦林立,公司总部云集;

②作为城市经济枢纽和观光购物区域;

③商贸服务业发达;

④土地利用集约,地价房租甚高;

⑤人流汇集,交通繁忙。

与其他功能区的关系

在中心商务区周边,分布有市政区、住宅区、生态功能区等,再往外则分布有交通枢纽和工业区。

中心商务区内部垂直分区示意图

城市其他功能区

● 行政中心区:主要是城市的行政机构所在地。在国家首都或行政区的行政中心,往往成为独立的功能区;在一般城市,多与其他功能区相结合。行政中心区昼夜人口密度差异较大。

●文化教育区:是大专院校、科研单位、图书馆和展览馆等文化机构集中的区域。一般距离工业区较远,具有较好的自然环境、便利的交通和发达的通信等条件。

●混合功能区:是目前大多数城市都具有的功能区。区内工厂(多为中小型)、机关、商店、学校、医院和住宅混合在一起,具有部分综合功能。

●休闲娱乐区:是为居民提供休闲娱乐的场所,主要有公园和广场等。

●生态功能保护区:是为了满足涵养水源、保持水土、调蓄洪水、防风固沙和维系生物多样性等生态功能的需要,有选择地划定一定面积子以重点保护和限制开发建设的区域。

知识拓展

“七看法”判断城市三大功能区

2019中图版

城乡空间结构

解惑提高

{D113A9D2-9D6B-4929-AA2D-F23B5EE8CBE7}看占地面积大小

居住区占地面积最大,其次是工业区,商业区占地面积最小

看距市中心远近

一般情况下,距市中心由近及远依次为商业区、居住区、工业区

看形态特征

商业区一般呈点状、线状,居住区和工业区一般呈块状

看人口变化

商业区昼夜人口数量差别最大,白天人口多,晚上人口

少;居住区白天人口少,晚上人口多

看建筑物密度

商业区建筑物高大稠密,居住区次之,工业区建筑物密度最小

看地租水平

地租最高的区域为商业区,其次为居住区,地租最低的

区域为工业区

看分布趋势

居住区、工业区不断向郊区移动,在市中心分布的比例逐渐下降;商业区虽也有向郊区交通便捷处移动的趋势,但幅度较小

每一种功能区,都有一定的空间分布规律,各种功能区在空间上的组合,就形成了城镇内部空间结构。

功能区之间无明显界限

1、城市各功能区有明显界限吗?

2、某个功能区只能有一种功能吗?

3、哪些功能区是各类城市所共有的,也是城市的主要功能区?

一个功能区往往以某种功能为主,也可能兼有其他功能。

工业区、商业区、住宅区是城市的主要功能区,为各类城市所共有。

同心圆模式

扇形模式

中心商务区

中产阶层住宅带

过渡带

通勤带

工人住宅带

a

中心商务区

中低级住宅区

批发、轻工业区

高级住宅区

低级住宅区

b

c

批发、轻工业区

中心商务区

低级住宅区

高级住宅区

中级住宅区

重工业区

次级商务区

郊外住宅区

郊外工业区

多核心模式

共同点:

●都以商业区为中心

●高级住宅区和低级住宅区背向发展

城市的空间结构

城镇内部空间结构

同心圆模式

成因:平原地形,各功能区经过不断侵入和迁移,呈同心圆状自核心向外扩展;

特点:城市功能区围绕市中心呈同心圆状。越靠近市中心土地集约程度、地租地价越高;

成都市城市鸟瞰图

城镇内部空间结构

成因:各功能区沿交通线延伸,呈扇形或楔形向外扩展而成;

特点:城市土地利用功能分区,由中心商务区向外放射形成不同职能的楔形地带;

扇形模式

工业区

工业区

商业住宅

沈阳

城镇内部空间结构

成因:随着城市不断向外扩展,原有市中心出现城市问题(地价上涨、交通拥堵、居住拥挤),使远离市中心的郊区出现新的核心;

特点:城市围绕多个核心形成几个商业中心、工业区、住宅区;

多核心模式

上海市域用地总体布局图

城市内部空间结构的影响因素

城镇内部空间结构的形成是多种因素共同作用的结果,经济因素是影响城镇内部空间结构的主要因素,经济因素可以通过地租进行分析。

某城市土地利用付租能力随距离递减示意图

土地租金

距市中心距离

商业区

住宅区

工业区

1.各类土地利用付租能力随距市中心距离的变化有何异同?

2.如果由各类用地的付租能力来决定土地的用途,那么图中OA最有可能成为哪一类功能区?AB和BC呢?

O

A

B

C

经济因素—地租水平

影响地租高低的因素:交通便捷程度、距离市中心远近

城市内部空间结构的影响因素

一般来说, 距交通干线越近,土地租金就越高

交通干线

环城公路

2w元/M2

1w元/M2

0.8w元/M2

0.5w元/M2

经济因素—地租水平

影响地租高低的因素:交通便捷程度、距离市中心远近

城市内部空间结构的影响因素

经济因素—地租水平

影响地租高低的因素:交通便捷程度、距离市中心远近

交通条件越便捷,地租越高。

①市中心:有多条道路穿过,通达度最高,地租最高,形成地租最高峰。

②城市主要道路与环线交会处:地租较高,形成地租次高峰。

城市内部空间结构的影响因素

成都城市功能区围绕市中心呈同心圆状分布,市中心是商业、行政和居住混合区;居住区、文化区主要分布在二环路以内;工业区较为分散,主要分布在二环路以外。沈阳工业区分布在交通线路两厢,主要位于市区东西两侧;居住区相对集中,位于市中心区及其外缘。北京作为明清时期的都城,其中心是故宫而不是中心商务区,商业中心表现为多核状布局。

(1)根据所学知识,分析成都市的空间结构形成的原因。

(2)结合交通运输干线的引导和集聚功能,分析沈阳市的空间结构特点。

(3)大都市中心区地租水平较高,为集约利用土地,通常高楼大厦林立,而北京市故宫附近的建筑都不高,想一想,这是为什么?

(1)根据所学知识,分析成都市的空间结构形成的原因。

成都属于团块状的城市空间结构,这跟当地的地形有关。成都地形以平原为主,地势平坦,功能区的分布不受地形的阻隔,使之可以成片分布。

(2)结合交通运输干线的引导和集聚功能,分析沈阳市的空间结构特点。

沈阳以组团式的松散布局结构建设,沿三环高速公路向沈山、沈大、沈哈、沈抚、沈丹、沈盘等交通干线放射方向发展。

(3)大都市中心区地租水平较高,为集约利用土地,通常高楼大厦林立,而北京市故宫附近的建筑都不高,想一想,这是为什么?

北京是一座具有优秀历史文化传承的古城,如果过分改动故宫周边的环境,会影响它的历史价值,为了保留故宫的文化气息,所以周围都不允许建高层建筑。

城市内部空间结构的形成和变化

城市的建筑物和街道设计可以维持久远,早期的土地利用方式对日后的功能分区有着深远的影响。

历史因素

城市内部空间结构的形成和变化

在有些城市的某一区域内,如果某个种族或宗教团体占优势,就有可能形成种族聚居区

文化因素

城市内部空间结构的形成和变化

图2.8 北京市副中心与中心城区关系示意

随着“京津冀协同发展”这一重大国家发展战略的实施,北京市适时调整空间结构,将市一级政府部门搬迁至近郊通州,并带动中心城区相关功能及部分人口向通州疏解,将通州建设为北京市的副中心

政策因素

乡村聚落的空间结构

第一,乡村土地利用方式较为简单。

第二,聚落空间形态与城市明显不同。

第三,集市流通和地方服务功能相对突出。

乡村空间结构

乡村聚落的空间结构

乡村空间结构

密集型

乡村聚落

密集型乡村聚落是一种规模较大、房屋高度密集的乡村聚落,多分布于人口稠密的旱作农业地区。

分散型

乡村聚落

分散型乡村聚落是一种呈点状松散布局的村落,多分布于地形复杂或特殊的生产类型地区,如水稻生产地区。

半聚集型

乡村聚落

半聚集型乡村聚落是一种规模不大、村民住房排列较为松散的乡村聚落。最典型的是山区小村。

密集型乡村聚落:是一种规模较大、房屋高度密集的乡村聚落,多分布于人口稠密的旱作农业地区。村落格局大而紧凑,但村民住房排列杂乱无章,村中道路较为弯曲,这类村落是在长期发展过程中自然形成的。密集型乡村聚落可分为街道式、团块式和棋盘格式等村落。

乡村聚落的空间形态

合理利用城乡空间,是城乡规划和建设的重要任务。只有城乡发展一体化,才能相互支撑达到可持续发展的目标。

土地利用:能够集约节约用地,提高土地的利用效率;

基础设施:节省基础设施和公共服务设施的建设费用,提高这些设施的运行效率;

生态环境:促进城镇与周边地区和谐发展,减少城镇对生态环境的不利影响;

生活文化:营造良好的人居环境,为居民营造温馨的生活氛围和丰富的文化空间;的文化空间。

合理利用城乡空间

城乡发展一体化的重要意义

城

市

区

位

{D113A9D2-9D6B-4929-AA2D-F23B5EE8CBE7}项目

概念

区位

既指某一事物的地理位置,又指该地理事物与其他地理事物之间的

空间关系。

城镇区位

城镇与外部的自然、社会、经济事物之间的空间关系

1. 世界上的大城市,为什么多分布在中低纬度地区?在滨海平原、滨河平原、

河口三角洲,为什么城市相对密集?

2. 纽约位于哈得孙河注入大西洋的河口处,是世界著名的大都市,读图 2-13,

从地理区位的角度,分析纽约成为世界著名大都市的主要原因。

1. 世界上的大城市,为什么多分布在中低纬度地区?在滨海平原、滨河平原、

河口三角洲,为什么城市相对密集?

中低纬度地区的气候温暖湿润,适宜人类居住。滨海平原、滨河平原、河口三角洲的地形平坦、土壤肥沃,且利于交通联系和节省建筑投资,所以城市相对密集。

2. 纽约位于哈得孙河注入大西洋的河口处,是世界著名的大都市,读图 2-13,从地理区位的角度,分析纽约成为世界著名大都市的主要原因。

主要原因:地处温带,气候宜人;地形平坦;航空运输、铁路运输、水路运输等交通方式多元,交通便利。

3. 深圳位于广东省南部,原为一个小渔村。1980年8月设置经济特区,迅速发展成为举世闻名的现代化大都市。读图2-14、图2-15,想一想,深圳的崛起与地理区位有哪些关系?深圳与香港两个城市应当怎样互相促进和协调发展?

深圳崛起的主要原因:地理位置优越;改革开放政策支持。香港和深圳应发挥各自的优势,实现优势互补。同时,利用港珠澳大桥实现更为便利的交流和沟通。

{E269D01E-BC32-4049-B463-5C60D7B0CCD2}自然因素

影响结果

原因

实例

地形

平原

大多数城市分布在平原地区

地势平坦、土壤肥沃、便于农耕,交通便利,节省建设投资

我国城市大多分布在第三级阶梯上

高原

热带地区城市多分布在高原上

热带地区低地湿热,高原地区凉爽

巴西利亚

山区

城市沿河谷谷地或开阔的低地分布

地表相对平坦,水源丰富

汾河谷地、湟水谷地

气候

气候适宜

城市主要分布在中低纬度沿海地区

适度的降水、适中的气温

纽约、东京、上海等

气候恶劣

荒漠区、高寒区、湿热区的城市少

降水或气温条件不适宜

我国西北干旱区城市少

河流

供水

城市常沿河分布

城市需大量的生活用水和生产用水

长江沿岸城市如南京、重庆等

运输

河运起点和终点处易形成城市

货物在此集聚、转运

赣州、宜宾

干流与支流汇合处易形成城市

大量人流、物流集聚、中转

重庆、武汉

河口处易形成城市

河运、海运的转换处,人流、物流集散

上海、广州

军事防卫

河流弯曲度较大处、河心岛处建城

利用天然河道进行防卫

伯尔尼、巴黎

影响城镇形成和发展的区位因素

(1)自然因素

(2)经济因素

{E269D01E-BC32-4049-B463-5C60D7B0CCD2}因素

评价(对区位的影响)

发展变化对城市区位的影响

典型事例

经济水平

水平越高,城市数目越多、规模越大

推进或制约城市发展

我国东部经济发达地区城市多,中西部城市较少

资源(矿产)

矿产资源丰富的地方产生新兴城市

随着矿产资源的枯竭或某种矿产资源利用结构发生变化,城市发展受影响

英国阿伯丁(石油),南非约翰内斯堡(金矿),中国鞍山、包头、攀枝花(铁矿),中国大庆、玉门、东营(石油),中国大同、抚顺、开滦(煤炭)

交通

交通便利与否:沿海、沿江、沿铁路线、沿高速公路线形成城市轴线

①不同时代的交通运输,对城市区位影响不同;②一个地区主要交通线的变化会对城市产生影响

依据铁路枢纽发展起来的城市有石家庄、蚌埠、宝鸡、株洲等;以扬州、济宁为代表的运河城市在古代是重要的商贸中心,后来由于大运河的淤塞,海运、铁路的开通,发展速度放缓

{E269D01E-BC32-4049-B463-5C60D7B0CCD2}因素

评价(对区位的影响)

发展变化对城市区位的影响

典型事例

政治、宗教、历史、军事

①政治中心使得首都成为大城市;②因宗教兴起城市;③军事要塞兴起城市

政治中心变化会影响城市发展;国家政策的变化影响城市发展;当前宗教、军事因素对城市区位的影响力日益下降

如巴西首都巴西利亚;麦加、麦地那、拉萨的兴起都是因为宗教

科技与旅游

①因科技而兴起科学城;②因旅游而兴起旅游城

在现代社会中,科技与旅游成为新兴城市的区位影响因素

日本的筑波、中国台湾的新竹;中国安徽的黄山、广西的桂林

(3)政治文化因素

城镇空间布局指向

{E269D01E-BC32-4049-B463-5C60D7B0CCD2}类型

区位条件

效率指向

城镇空间布局能够促进基础设施、公共服务设施、制造业和服务业的集聚,有利于经济、社会、环境效益最大化。人流、物流汇聚之处往往形成比较大的城市

社会公平

指向

城镇注重教育、科技、文化、医疗、卫生等设施的相对均衡布局提供大量的就业、发展和交流机会,有利于不同收入人群共享社会福祉

滨水指向

沿河、沿湖、沿海地区城镇数量较多,在两条河流交汇处,或大

河入海处,往往形成较大城市

地形指向

平原地区城镇建设最为有利,山地丘陵区城市建设投入较大,

位于地势低洼地区的城镇应加强排水设施建设

避灾指向

避开地震频繁并且危害严重的地区,同时还要避开容易发生滑

坡、崩塌、泥石流的地方以及地质活动断裂带

交通指向

在交通枢纽处,往往形成较大城市

文化指向

在历史文化胜地、著名旅游地、教育科研机构较多处,往往形成文化中心和旅游城市

环境指向

所在区域生态环境质量良好,居住区布置在工业区的上风向或城区河流的上游