2.1 耕地资源与国家粮食安全(共49张PPT)课件(内嵌1份视频)

文档属性

| 名称 | 2.1 耕地资源与国家粮食安全(共49张PPT)课件(内嵌1份视频) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 107.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2024-02-24 14:04:11 | ||

图片预览

文档简介

(共49张PPT)

2

0

2

3

自然资源与国家安全

Natural resources and national security

第二章

耕地资源与国家粮食安全

第一节

Cultivated land resources and national food security

教学分析

课程标准

1

学习目标

2

核心素养

3

运用资料,分析中国耕地资源的分布,现状,以及耕地保护与粮食安全的关系。

运用示意图,说明我国耕地资源的分布及开发利用现状

通过小组合作探究耕地资源与粮食安全的关系,提出保障我国粮食安全的具体措施。

综合思维:结合实例,分析我国耕地资源开发利用的现状及问题。

人地协调:通过实例,认识耕地保护与粮食安全的关系,增强忧患意识。

我国耕地资源概况

我国粮食安全现状

保护耕地资源

保护粮食安全

01

02

03

目录

Content

GO

课堂检测

04

Part 1

我国耕地资源概况

GO

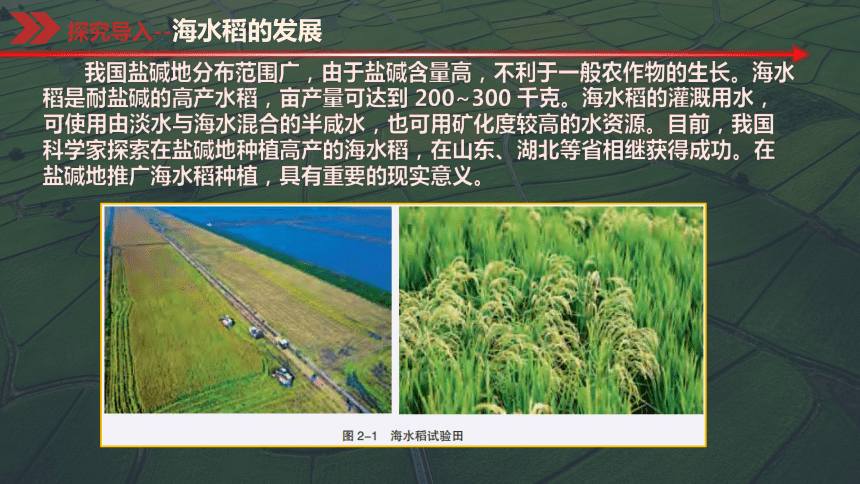

探究导入--海水稻的发展

我国盐碱地分布范围广,由于盐碱含量高,不利于一般农作物的生长。海水稻是耐盐碱的高产水稻,亩产量可达到 200~300 千克。海水稻的灌溉用水,可使用由淡水与海水混合的半咸水,也可用矿化度较高的水资源。目前,我国科学家探索在盐碱地种植高产的海水稻,在山东、湖北等省相继获得成功。在盐碱地推广海水稻种植,具有重要的现实意义。

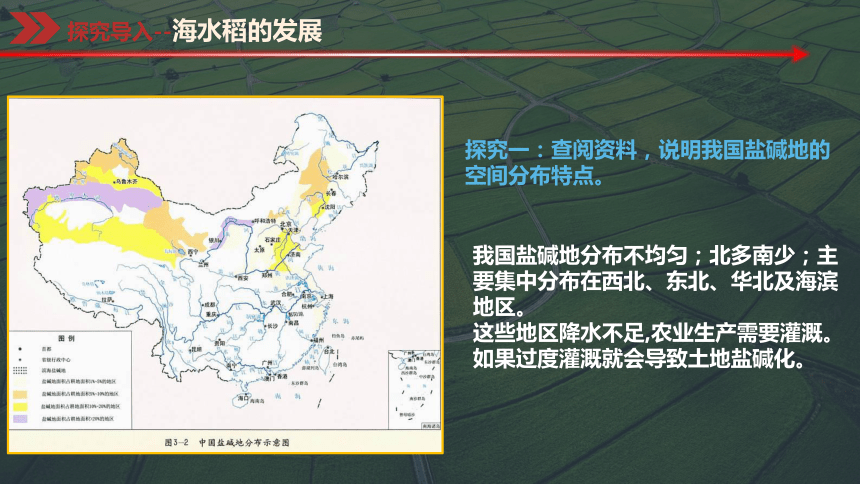

探究导入--海水稻的发展

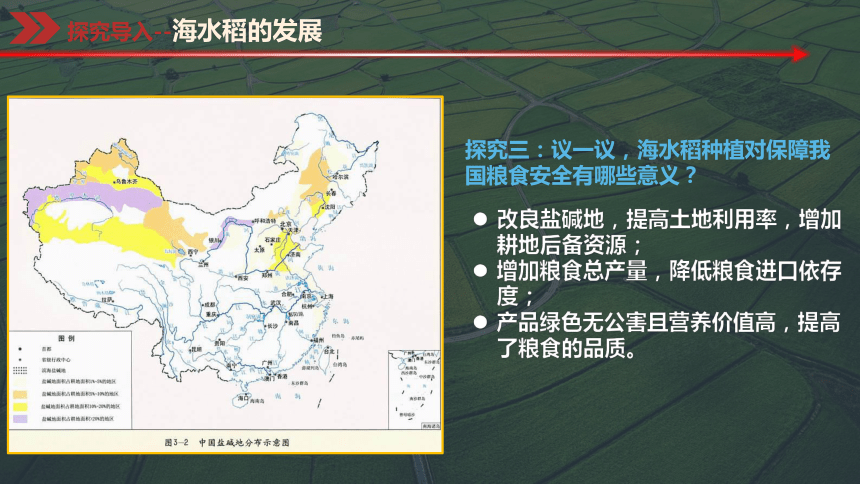

我国盐碱地分布不均匀;北多南少;主要集中分布在西北、东北、华北及海滨地区。

这些地区降水不足,农业生产需要灌溉。如果过度灌溉就会导致土地盐碱化。

探究一:查阅资料,说明我国盐碱地的空间分布特点。

探究导入--海水稻的发展

海滨滩涂——

有利:

①固岸护堤,减少海岸的侵蚀;

②改良盐碱地,增加土壤有机质含量;

③节约淡水资源。

不利:①破坏滩涂系统,生物多样性减少;②海水自净能力下降。

干旱地区盐碱地——

有利:

①改良盐碱地,缓解土地荒漠化;

②增加湿地,保护生物多样性;

③增加大气湿度,调节小气候。

不利:①加剧水资源的短缺;②灌溉不当,加剧土壤次生盐碱化。

探究二:想一想,海水稻种植对生态环境会造成哪些影响?

探究导入--海水稻的发展

改良盐碱地,提高土地利用率,增加耕地后备资源;

增加粮食总产量,降低粮食进口依存度;

产品绿色无公害且营养价值高,提高了粮食的品质。

探究三:议一议,海水稻种植对保障我国粮食安全有哪些意义?

我国耕地资源的概况

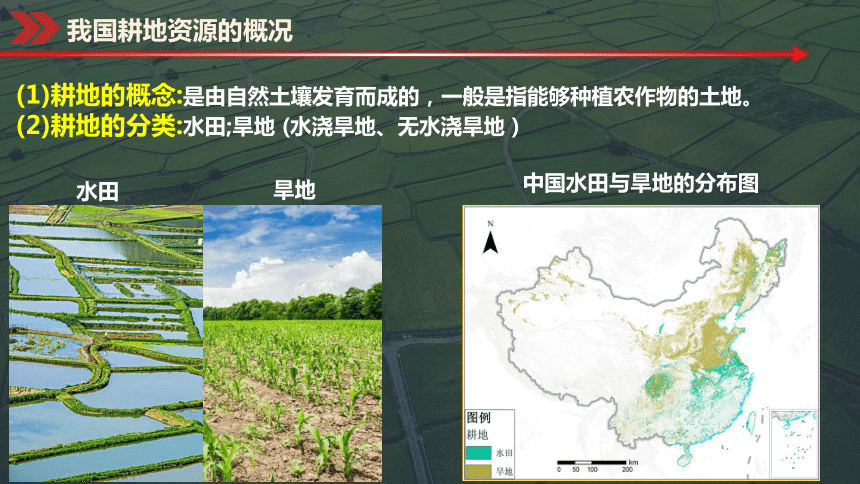

(1)耕地的概念:是由自然土壤发育而成的,一般是指能够种植农作物的土地。

(2)耕地的分类:水田;旱地 (水浇旱地、无水浇旱地 )

旱地

水田

中国水田与旱地的分布图

我国耕地资源的概况

截至 2017 年底,我国耕地面积为 1.35 亿公顷(1 公顷 =15 亩), 居世界第四位,约占我国土地总面积的 14%, 占比低于许多国家。 我国人均耕地 1.47 亩,为世界平均水平的 40% 左右,排在世界 120 位以后。

(一)耕地资源绝对量大,人均不足

我国耕地资源的概况

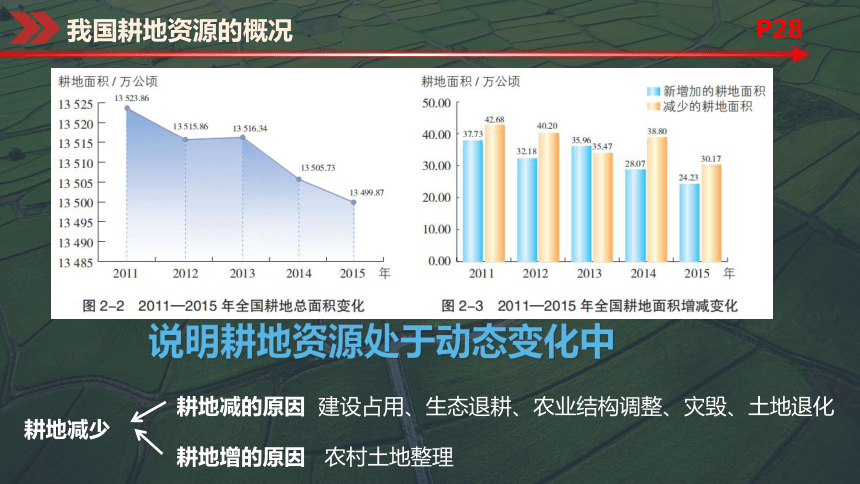

耕地增的原因

耕地减的原因

建设占用、生态退耕、农业结构调整、灾毁、土地退化

农村土地整理

耕地减少

说明耕地资源处于动态变化中

P28

课堂活动--我国耕地资源的现状

超30%地区:

印度、孟加拉国、巴基斯坦,泰国,乌克兰、匈牙利、捷克、波兰、德国、法国、罗马尼亚,尼日利亚。

共同点:大多数位于北半球中低纬度地区;平原面积辽阔,热量充足,降水丰富,土壤肥沃,灌溉水源充足人口稠密,劳动力丰富同时粮食的需求量也大,农业发展历史悠久。

活动一:在图上找出耕地占比超过 30% 的区域,说一说这些区域有哪些共同点。

课堂活动--我国耕地资源的现状

自然因素:气候、地形、土壤、水源;

社会经济:农业基础、农业技术水平、饮食习惯、经济发展水平。

活动二:根据中国、美国、印度和俄罗斯的耕地资源总量及其占比情况,议一议,一个国家和地区的耕地资源数量与哪些因素有关?

我国耕地资源的概况

我国耕地减少的主要原因:

建设占用耕地;

退耕还林还草等生态退耕;

农业生产结构调整;

耕地污染和土地退化;

自然灾害等导致耕地减少。

活动三:耕地面积的变化受多种因素影响。咨询亲友或亲自调查一下家乡耕地增减的情况,结合实例,分析其增减的原因。

拓展--我国耕地质量等级的评定

根据原国土资源部2009年公布的《中国耕地质量等级调查与评定》标准,全国耕地评定为15个等级。

其中,1等耕地质量最好,15等耕地质量最差。1~4等、5~8等、9~12等、13~15等耕地分别划定为优等地、高等地、中等地和低等地。

2015年,我国耕地平均质量等别为9.96等,质量总体偏低。

中国各省区耕地平均质量

课堂活动--我国耕地资源的空间分布

江苏、上海、广东、江西、河南、湖北

活动一:找出全国优等地、高等地分布比例较大的省级行政区域单位。

①土壤固有肥力状况(厚度、质地、有机质含量等);

②水热配比条件

③地形条件(山区or平原)

④周边环境条件(污染)

活动二:议一议,影响耕地质量的自然地理条件有哪些?

耕地占补平衡:是指建设占用多少耕地,各地人民政府就应补充划入多少数量和质量相当的耕地的行为。

基本内容:占用单位要负责开垦与所占用耕地的数量和质量相当的耕地;没有条件开垦的,应依法缴纳耕地开垦费,专款用于开垦新的耕地。耕地占补平衡是占用耕地单位和个人的法定义务。

土地整治是补充耕地的主要渠道。耕地占补平衡制度的落实,主要通过土地整治工程的实施,因地制宜,采取耕作层剥离和移土培肥技术,对田、水、路、林、村进行综合治理等多种方式,使新补充与被占用的耕地数量质量相匹配。耕地占补平衡在数量质量要求上严格立足“占一补一、占优补优”,对于确因自然条件无法达到被占用耕地质量的,实行数量质量按等级折算,通过增加一定的面积,达到占补耕地的产能综合平衡。

耕作层剥离再利用

拓展--我国耕地的占补平衡制度

占优补差,补不抵占

①优质耕地流失问题

②劣质耕地增加问题

③耕地总体质量下降问题

我国耕地资源的概况

我国耕地资源的质量呈现出以下特点:

①我国耕地质量总体偏低。

②土壤受污染的程度不断加深,我国耕地质量的总体水平呈下降趋势。

③隐藏着优质耕地流失、劣质耕地增加而造成耕地总体质量下降的问题。

土壤污染

自然原因: 风力侵蚀、流水侵蚀、沙漠覆盖(外力作用)

人为原因:植被破坏、水土流失、不合理灌溉、土地盐渍化、土壤污染·

(二)耕地资源整体质量欠佳

课堂活动--我国耕地资源的空间分布

分布相对集中:大兴安岭、太行山、巫山一线以东占80%以上。

水土资源配置欠佳:南方以水田为主,水多,耕地少;北方以旱地为主,水少,耕地多。

活动一:根据我国水田、旱地空间分布图,分析我国耕地资源空间分布有何特点。

南方:人地矛盾突出;粮食自给率较低;水资源利用率低。

北方:水资源不足,制约农业发展。

活动二:议一议,我国水土资源空间配置的不匹配,有哪些不利影响

(三)耕地资源空间分布不平衡,水土资源配置欠佳

地区 南方 北方

耕地占比 不到2/5 3/5

水资源占比 4/5 1/5

耕地资源 水田为主 旱地为主

我国耕地资源的概况

我国耕地后备资源主要分布在西部地区及黑龙江省。经过长期的土地开发,剩余部分多为质量差、开发难度大的土地。

课堂阅读P.31:我国耕地后备资源现状

①空间分布不均衡;

②集中连片的明显减少;

③荒草地最多,其次是盐碱地、内陆滩涂和裸地;

④连片集中的耕地资源主要分布在黑龙江、新疆。

我国耕地资源的概况

耕地现状

耕地资源绝对量大,人均不足

耕地资源整体质量欠佳

耕地资源空间分布不平衡,水土资源配置欠佳

耕地后备资源数量少,质量差,开发难度大

Part 2

我国粮食安全现状

GO

我国粮食安全现状

1.粮食的重要性表现在:

①粮食是人民群众的基本生活资料;

②维系国家安全的重要战略物资;

③一个国家的粮食安全与社会稳定、经济发展密切相关。

2.成就:

①自改革开放以来,我国粮食产量稳步增长,较好地解决了全国人民吃饭的问题。

②近年来,在工业化和城镇化进程加快、耕地面积逐年减少、居民消费水平日益提高的情况下,我国仍然实现了粮食产量的稳步增长,保证了居民食物消费和经济社会发展对粮食的基本需求。

我国粮食安全现状

人均粮食占有量 较少

粮食增产难度较大

粮食种植比较收益较低、粮食总体质量 偏低

消费需求呈刚 性增长

供需区域性矛盾突出

品种结构性矛盾加剧

中长期

近期

课堂阅读P.31:世界粮食安全

我国粮食安全面临的问题:

3.影响我国粮食安全的因素

(1)影响需求的因素:人口增长;消费结构升级;生物能源需求;城镇化水平的提高。

(2)影响生产的因素:耕地数量;耕地质量;气候、水源条件;科技水平;种粮成本。

课堂活动--谁来养活中国

1994 年,《世界观察》杂志发表了一篇《谁来养活中国?》的文章。该文章认为, 2030 年中国人口将达 16 亿,人均消费粮食 400 千克,粮食总消费量 6.4 亿吨。同 期,由于耕地减少等因素, 中国粮食将减产 20%,在不考虑膳食结构改善的情况下, 中国每年需要进口 2.16 亿 ~3.78 亿吨粮食,相当于当时世界粮食贸易的总量。中国 的粮食安全问题会严重影响到世界粮食安全。

科技、政策、人口、耕地质量、消费结构的变化等

活动一:该文章的预测结果与我国目前的粮食供应状况相差较大。想一想,该文章的 预测忽略了哪些因素?

课堂活动--谁来养活中国

Part 3

保护耕地资源

保护粮食安全

GO

课堂活动--谁来养活中国

1994 年,《世界观察》杂志发表了一篇《谁来养活中国?》的文章。该文章认为, 2030 年中国人口将达 16 亿,人均消费粮食 400 千克,粮食总消费量 6.4 亿吨。同 期,由于耕地减少等因素, 中国粮食将减产 20%,在不考虑膳食结构改善的情况下, 中国每年需要进口 2.16 亿 ~3.78 亿吨粮食,相当于当时世界粮食贸易的总量。中国 的粮食安全问题会严重影响到世界粮食安全。

(一)确保耕地数量

(二)提高耕地质量

(三)防治耕地污染

(四)提高农业生产积极性

(五)加强农业科技应用

活动二:该文章对我国的粮食安全提出了警示。议一议,如何保障我国未来的粮食安全问题?

保障粮食安全措施

重要性:

耕地是粮食生产的载体,是实现粮食安全的基本保障。

(一)确保耕地数量

1.基本国策:十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地。

2.我国确保耕地数量的主要措施有:

①守住18亿亩耕地的红线,划定永久基本农田;

②严格控制各类非农建设占用耕地;

③执行耕地补偿制度;

④积极开发后备耕地资源,提高土地管理复垦指数,提高土地集约利用水平。

课堂活动--复垦(种)指数与粮食安全

不是,复种指数若过高→水资源短缺→地下水位下降、土壤肥力下降→增施化肥→ 土壤污染→ 制约农业的可持续发展,应该适度休耕,以保持土壤肥力。

活动一:复种指数是指一定耕地上,全年农作物总播种面积与耕地面积之比。复种指数是反映耕地利用程度的指标,用百分数表示。为了提高粮食产量,复种指数是否越高越好,为什么

不是,一些生态脆弱的地区或坡度太大的地形的土地不能开垦成耕地,否则会造成土地退化,生态环境恶化。

活动二:垦殖指数是指一个国家或一个地区已经开垦种植的耕地面积占土地总面积的比例。为了保障我国粮食安全,垦殖指数是不是越高越好,为什么

保障粮食安全措施

(二)提高耕地质量

1.耕地质量的影响:

直接影响粮食的产量和品质。

2.措施:

①需要广泛应用现代农业科学技术,加大对农田的投入,推进生态农业和绿色生产,改善农业生产条件和耕地质量。

②加强粮食作物丰产技术的应用,增强抗御自然灾害的能力。

③推进农田综合整治,加快改造中低产田,建设高产稳产、旱涝保收、节水高效的规范化农田。

课堂阅读:P35富硒耕地

区域 主要问题 农田质量提升的重点任务

东北及内蒙古地区 中、低产田集中分布,黑土地土壤退化严重 黑土区用养结合,防治水土流失,改良培肥; 风沙盐碱区实施保护性耕作,推广滴(喷)灌和水肥一体化技术,增施有机肥

华北平原地区 中、低产田分布较广,耕层变浅,土壤蓄水保肥能力下降,地下水超采 发展节水灌溉技术,增施有机肥,秸秆还田,改善耕层结构

长江中下游及南方区 中产田分布较多,土壤酸化日益加剧,污染严重 治酸控污,低产坡耕地改造或退耕恢复植被

西北和黄土高原区 中、低产田集中分布,干旱缺水,土壤贫瘠,耕地退化和次生盐渍化严重,地膜残留污染严重 发展节水农业以及退耕还林还草,治理水土流失,防治次生盐渍化,回收残膜

青藏高原区 中、低产田集中分布,生态脆弱,不利于农业生产 开展高原特色生态农田建设,恢复植被,减少水土流失,有效治理土地沙化现象

拓展--我国耕地主要分布区因地制宜提高耕地质量

保障粮食安全措施

(三)防止耕地污染

1.耕地污染的危害:

①农作物减产;②通过食物链危害人体健康。

2.现状:当前,我国农业生产环境恶化,进而威胁到耕地安全。

3.措施:引导农户合理使用化肥、农药和农膜,大力推广有机肥料、生物农药、可降解农膜,减少对耕地和灌溉水源的污染,切实保障耕地安全。

(四)提高耕种积极性

1.积极性低的原因:

种粮成本逐年增加;粮食种植收益较低。

2.主要措施有:

①增加对粮食生产的投入;②加大对水利设施的投入;③扶持粮食主产区和种粮大户。

保障粮食安全措施

(五)加强农业科技应用

1.措施: 重点推广地理信息技术;

建立粮食病虫害预警与监控体系;

提高农业气象灾害预测和监测水平。

2.实际应用:目前,遥感技术广泛应用于农业生产监测,为国家把握农业生产全局提供多种服务和决策依据。

确定病虫害发生的范围( )

分析受灾程度、确定农药喷洒量( )

精确施撒农药或化肥( 、 )

RS

GIS

GNSS GIS

生物技术、耕作技术、灌溉技术、机械化水平、生产技术、信息技术;

课堂活动--探讨我国粮食安全

重庆市、云南省、山西省、陕西省、广西壮族自治区、贵州省、西藏自治区、海南省、青海省、福建省、浙江省、广东省、天津市、北京市、上海市。

原因:

总体原因:供求矛盾

供 → 耕地面积、单产、农业结构等;

求 → 人口密度、消费结构和消费水平等。

活动一:找出我国粮食不能自给的省级行政区域单位,说一说它们粮食难以自给的主要原因。

课堂活动--探讨我国粮食安全

我国南方水、土、光、热的组合要优于北方。长江流域和珠江流域一直是我国粮食的主产区,历史上形成了南粮北运的格局。近些年来,东北地区、华北地区的粮食产量不断增加,粮食生产重心北移。

①南方耕地资源减少,种植结构变化;

②北方土地资源丰富,耕地比重大;

③农业技术为重心北移提供了保障。

活动一:我国粮食生产格局为什么会发生变化?

板书设计

耕地资源与国家粮食安全

我国耕地资源概况

我国粮食安全现状

保护耕地资源

保障粮食安全

耕地资源绝对量大,人均耕地少

耕地资源质量整体欠佳,受污染和退化严重

耕地资源空间分布不平衡,水土资源配置欠佳

耕地后备资源数量少、质量差,开发利用难度大

确保耕地质量

提高耕地质量

防止耕地污染

提高耕种积极性

加强农业科技应用

土壤盐碱化的原因

灌溉

土壤中的盐分

降水

蒸发

盐分积聚于地表

自然原因:地势低洼+频繁的旱涝灾害+气候干旱+蒸发旺盛。

知识储备:

土壤盐碱化的原因

灌溉

土壤中的盐分

降水

蒸发

盐分积聚于地表

人为原因:引起的地下水位上升

①不合理的灌溉方式——大水漫灌,只灌不排的灌溉措施,导致地下水位上升,蒸发旺盛使得土壤中的盐分向地表积聚;

②沿海地区过度开采地下水,引起海水倒灌,导致土地盐碱化。

"盐碱地"的综合治理

引淡淋盐∶引淡水灌溉,降低作物土壤根区含盐量,使土体脱盐;

井灌井排∶抽取盐水补充淡水,使咸水淡化;

覆盖∶选择适当覆盖物,抑制蒸发返盐,控制耕作层盐分含量;

农业生物措施∶营造防护林带,巩固水盐调节效果。

Part 4

课堂检测

GO

On-the-spot inspection

课堂检测

下图为我国部分省级行政区2007~2016年人口和粮食10年变化图。据此完成下面小题。

1.黑龙江省位于图中区域( )

A.甲 B.丙 C.乙 D.丁

2.影响图中甲区域省区粮食产量的变化主要原因有( )

①生态环境脆弱②城镇化速度快③自然灾害频发

④产业结构调整

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

3.我国人口和粮食产量的变化可能导致( )

A.粮食调配距离增大 B.机械化水平下降

C.人均粮食产量减少 D.粮食总产量降低

C

B

D

On-the-spot inspection

课堂检测

为确保粮食安全,我国必须严守18亿亩耕地红线。“藏粮于地”是保障我国粮食安全的重要战略举措之一。“藏粮于地”强调可持续的粮食生产能力,即在粮食供过于求时,轮作、休耕一部分土地;在粮食紧缺时,再将这部分土地迅速用于粮食生产;这样通过调整耕地来维持粮食供求平衡。图示意我国2020年耕地等级构成。据此完成下面小题。

4.与“藏粮于仓”相比,“藏粮于地”会( )

A.提高粮食生产成本 B.减少粮食浪费

C.减少粮食需求量 D.保障粮食供给

5.目前,我国实施“藏粮于地”战略的关键是( )

A.提高农业科技 B.实行精耕细作

C.扩大耕地面积 D.提高耕地质量

6.下列各地采取的措施,有助于实现“藏粮于地”的是( )

A.长江中下游区—治酸控污 B.青藏区—防治盐碱化

C.黄淮海区—治理土地沙化 D.蒙新区—防治水土流失

B

A

D

On-the-spot inspection

课堂检测

下图示意2000-2015年我国东北平原区(DB)、北方干旱半干旱区(BF)、青藏高原区(QZ)、黄土高原区(HT)、云贵高原区(YG)、四川盆地及周边地区(SC)、华南区(HN)、黄淮海平原区(HH)、长江中下游地区(CJ)等九大农业区耕地面积变化。据此完成下面小题。

7.2000—2015年,九大农业区( )

A.耕地面积同步增加 B.耕地面积均持续减少

C.总耕地面积减少 D.总耕地面积先增后减

8.2000—2015年,九大农业区中( )

A.黄淮海平原区旱地增加最明显 B.长江中下游地区水田减少最明显

C.东北平原区耕地增加主要来源于旱地 D.北方干旱半干旱区耕地增加主要来自水田

C

B

On-the-spot inspection

课堂检测

9.阅读图文材料,完成下列要求。

2022年12月召开的中央农村工作会议“保障粮食和重要农产品稳定安全供给”始终是建设农业强国的头等大事。“藏粮于地”与“藏粮于技”是保证我国未来粮食安全的重要措施。我国耕地面积约占世界的9.5%,当前我国是世界第一大粮食生产国,大量粮食出口,但又是世界第一大粮食进口国。21世纪以来,我国粮食净进口量持续增加,对饲料粮食以及工业用粮需求量比较大。下图为2015年我国各质量耕地的构成比例图。

On-the-spot inspection

(1)结合所学知识,简述我国耕地资源的主要特点。

(2)说明现阶段我国粮食安全主要存在的非自然方面的问题。

(3)针对果业发展中的问题,试从循环经济的角度设计解决方案。(提示:可用示意图表达)

耕地总面积大,但人均耕地少,后备耕地资源有限;耕地质量总体欠佳,退化和污染严重;耕地空间分布不均,水土资源配置不佳;农业气象灾害频发,粮食产量年际波动大。

粮食生产结构不合理;受国际市场依赖程度高,世界粮食的价格与供给波动大。

课堂检测

藏粮于地:是确保具有有粮食生产能力的耕地面积,耕地保有量在18亿亩以上;二是保护和提升耕地质量,提高耕地单产,建设高标准农田;三是退化的耕地实行休耕,以恢复土地肥力。

藏粮于技:是指依靠农业科学技术的进步,通过提高单位面积产量来增加粮食总量,保障粮食安全。

感谢聆听

2

0

2

3

自然资源与国家安全

Natural resources and national security

第二章

耕地资源与国家粮食安全

第一节

Cultivated land resources and national food security

教学分析

课程标准

1

学习目标

2

核心素养

3

运用资料,分析中国耕地资源的分布,现状,以及耕地保护与粮食安全的关系。

运用示意图,说明我国耕地资源的分布及开发利用现状

通过小组合作探究耕地资源与粮食安全的关系,提出保障我国粮食安全的具体措施。

综合思维:结合实例,分析我国耕地资源开发利用的现状及问题。

人地协调:通过实例,认识耕地保护与粮食安全的关系,增强忧患意识。

我国耕地资源概况

我国粮食安全现状

保护耕地资源

保护粮食安全

01

02

03

目录

Content

GO

课堂检测

04

Part 1

我国耕地资源概况

GO

探究导入--海水稻的发展

我国盐碱地分布范围广,由于盐碱含量高,不利于一般农作物的生长。海水稻是耐盐碱的高产水稻,亩产量可达到 200~300 千克。海水稻的灌溉用水,可使用由淡水与海水混合的半咸水,也可用矿化度较高的水资源。目前,我国科学家探索在盐碱地种植高产的海水稻,在山东、湖北等省相继获得成功。在盐碱地推广海水稻种植,具有重要的现实意义。

探究导入--海水稻的发展

我国盐碱地分布不均匀;北多南少;主要集中分布在西北、东北、华北及海滨地区。

这些地区降水不足,农业生产需要灌溉。如果过度灌溉就会导致土地盐碱化。

探究一:查阅资料,说明我国盐碱地的空间分布特点。

探究导入--海水稻的发展

海滨滩涂——

有利:

①固岸护堤,减少海岸的侵蚀;

②改良盐碱地,增加土壤有机质含量;

③节约淡水资源。

不利:①破坏滩涂系统,生物多样性减少;②海水自净能力下降。

干旱地区盐碱地——

有利:

①改良盐碱地,缓解土地荒漠化;

②增加湿地,保护生物多样性;

③增加大气湿度,调节小气候。

不利:①加剧水资源的短缺;②灌溉不当,加剧土壤次生盐碱化。

探究二:想一想,海水稻种植对生态环境会造成哪些影响?

探究导入--海水稻的发展

改良盐碱地,提高土地利用率,增加耕地后备资源;

增加粮食总产量,降低粮食进口依存度;

产品绿色无公害且营养价值高,提高了粮食的品质。

探究三:议一议,海水稻种植对保障我国粮食安全有哪些意义?

我国耕地资源的概况

(1)耕地的概念:是由自然土壤发育而成的,一般是指能够种植农作物的土地。

(2)耕地的分类:水田;旱地 (水浇旱地、无水浇旱地 )

旱地

水田

中国水田与旱地的分布图

我国耕地资源的概况

截至 2017 年底,我国耕地面积为 1.35 亿公顷(1 公顷 =15 亩), 居世界第四位,约占我国土地总面积的 14%, 占比低于许多国家。 我国人均耕地 1.47 亩,为世界平均水平的 40% 左右,排在世界 120 位以后。

(一)耕地资源绝对量大,人均不足

我国耕地资源的概况

耕地增的原因

耕地减的原因

建设占用、生态退耕、农业结构调整、灾毁、土地退化

农村土地整理

耕地减少

说明耕地资源处于动态变化中

P28

课堂活动--我国耕地资源的现状

超30%地区:

印度、孟加拉国、巴基斯坦,泰国,乌克兰、匈牙利、捷克、波兰、德国、法国、罗马尼亚,尼日利亚。

共同点:大多数位于北半球中低纬度地区;平原面积辽阔,热量充足,降水丰富,土壤肥沃,灌溉水源充足人口稠密,劳动力丰富同时粮食的需求量也大,农业发展历史悠久。

活动一:在图上找出耕地占比超过 30% 的区域,说一说这些区域有哪些共同点。

课堂活动--我国耕地资源的现状

自然因素:气候、地形、土壤、水源;

社会经济:农业基础、农业技术水平、饮食习惯、经济发展水平。

活动二:根据中国、美国、印度和俄罗斯的耕地资源总量及其占比情况,议一议,一个国家和地区的耕地资源数量与哪些因素有关?

我国耕地资源的概况

我国耕地减少的主要原因:

建设占用耕地;

退耕还林还草等生态退耕;

农业生产结构调整;

耕地污染和土地退化;

自然灾害等导致耕地减少。

活动三:耕地面积的变化受多种因素影响。咨询亲友或亲自调查一下家乡耕地增减的情况,结合实例,分析其增减的原因。

拓展--我国耕地质量等级的评定

根据原国土资源部2009年公布的《中国耕地质量等级调查与评定》标准,全国耕地评定为15个等级。

其中,1等耕地质量最好,15等耕地质量最差。1~4等、5~8等、9~12等、13~15等耕地分别划定为优等地、高等地、中等地和低等地。

2015年,我国耕地平均质量等别为9.96等,质量总体偏低。

中国各省区耕地平均质量

课堂活动--我国耕地资源的空间分布

江苏、上海、广东、江西、河南、湖北

活动一:找出全国优等地、高等地分布比例较大的省级行政区域单位。

①土壤固有肥力状况(厚度、质地、有机质含量等);

②水热配比条件

③地形条件(山区or平原)

④周边环境条件(污染)

活动二:议一议,影响耕地质量的自然地理条件有哪些?

耕地占补平衡:是指建设占用多少耕地,各地人民政府就应补充划入多少数量和质量相当的耕地的行为。

基本内容:占用单位要负责开垦与所占用耕地的数量和质量相当的耕地;没有条件开垦的,应依法缴纳耕地开垦费,专款用于开垦新的耕地。耕地占补平衡是占用耕地单位和个人的法定义务。

土地整治是补充耕地的主要渠道。耕地占补平衡制度的落实,主要通过土地整治工程的实施,因地制宜,采取耕作层剥离和移土培肥技术,对田、水、路、林、村进行综合治理等多种方式,使新补充与被占用的耕地数量质量相匹配。耕地占补平衡在数量质量要求上严格立足“占一补一、占优补优”,对于确因自然条件无法达到被占用耕地质量的,实行数量质量按等级折算,通过增加一定的面积,达到占补耕地的产能综合平衡。

耕作层剥离再利用

拓展--我国耕地的占补平衡制度

占优补差,补不抵占

①优质耕地流失问题

②劣质耕地增加问题

③耕地总体质量下降问题

我国耕地资源的概况

我国耕地资源的质量呈现出以下特点:

①我国耕地质量总体偏低。

②土壤受污染的程度不断加深,我国耕地质量的总体水平呈下降趋势。

③隐藏着优质耕地流失、劣质耕地增加而造成耕地总体质量下降的问题。

土壤污染

自然原因: 风力侵蚀、流水侵蚀、沙漠覆盖(外力作用)

人为原因:植被破坏、水土流失、不合理灌溉、土地盐渍化、土壤污染·

(二)耕地资源整体质量欠佳

课堂活动--我国耕地资源的空间分布

分布相对集中:大兴安岭、太行山、巫山一线以东占80%以上。

水土资源配置欠佳:南方以水田为主,水多,耕地少;北方以旱地为主,水少,耕地多。

活动一:根据我国水田、旱地空间分布图,分析我国耕地资源空间分布有何特点。

南方:人地矛盾突出;粮食自给率较低;水资源利用率低。

北方:水资源不足,制约农业发展。

活动二:议一议,我国水土资源空间配置的不匹配,有哪些不利影响

(三)耕地资源空间分布不平衡,水土资源配置欠佳

地区 南方 北方

耕地占比 不到2/5 3/5

水资源占比 4/5 1/5

耕地资源 水田为主 旱地为主

我国耕地资源的概况

我国耕地后备资源主要分布在西部地区及黑龙江省。经过长期的土地开发,剩余部分多为质量差、开发难度大的土地。

课堂阅读P.31:我国耕地后备资源现状

①空间分布不均衡;

②集中连片的明显减少;

③荒草地最多,其次是盐碱地、内陆滩涂和裸地;

④连片集中的耕地资源主要分布在黑龙江、新疆。

我国耕地资源的概况

耕地现状

耕地资源绝对量大,人均不足

耕地资源整体质量欠佳

耕地资源空间分布不平衡,水土资源配置欠佳

耕地后备资源数量少,质量差,开发难度大

Part 2

我国粮食安全现状

GO

我国粮食安全现状

1.粮食的重要性表现在:

①粮食是人民群众的基本生活资料;

②维系国家安全的重要战略物资;

③一个国家的粮食安全与社会稳定、经济发展密切相关。

2.成就:

①自改革开放以来,我国粮食产量稳步增长,较好地解决了全国人民吃饭的问题。

②近年来,在工业化和城镇化进程加快、耕地面积逐年减少、居民消费水平日益提高的情况下,我国仍然实现了粮食产量的稳步增长,保证了居民食物消费和经济社会发展对粮食的基本需求。

我国粮食安全现状

人均粮食占有量 较少

粮食增产难度较大

粮食种植比较收益较低、粮食总体质量 偏低

消费需求呈刚 性增长

供需区域性矛盾突出

品种结构性矛盾加剧

中长期

近期

课堂阅读P.31:世界粮食安全

我国粮食安全面临的问题:

3.影响我国粮食安全的因素

(1)影响需求的因素:人口增长;消费结构升级;生物能源需求;城镇化水平的提高。

(2)影响生产的因素:耕地数量;耕地质量;气候、水源条件;科技水平;种粮成本。

课堂活动--谁来养活中国

1994 年,《世界观察》杂志发表了一篇《谁来养活中国?》的文章。该文章认为, 2030 年中国人口将达 16 亿,人均消费粮食 400 千克,粮食总消费量 6.4 亿吨。同 期,由于耕地减少等因素, 中国粮食将减产 20%,在不考虑膳食结构改善的情况下, 中国每年需要进口 2.16 亿 ~3.78 亿吨粮食,相当于当时世界粮食贸易的总量。中国 的粮食安全问题会严重影响到世界粮食安全。

科技、政策、人口、耕地质量、消费结构的变化等

活动一:该文章的预测结果与我国目前的粮食供应状况相差较大。想一想,该文章的 预测忽略了哪些因素?

课堂活动--谁来养活中国

Part 3

保护耕地资源

保护粮食安全

GO

课堂活动--谁来养活中国

1994 年,《世界观察》杂志发表了一篇《谁来养活中国?》的文章。该文章认为, 2030 年中国人口将达 16 亿,人均消费粮食 400 千克,粮食总消费量 6.4 亿吨。同 期,由于耕地减少等因素, 中国粮食将减产 20%,在不考虑膳食结构改善的情况下, 中国每年需要进口 2.16 亿 ~3.78 亿吨粮食,相当于当时世界粮食贸易的总量。中国 的粮食安全问题会严重影响到世界粮食安全。

(一)确保耕地数量

(二)提高耕地质量

(三)防治耕地污染

(四)提高农业生产积极性

(五)加强农业科技应用

活动二:该文章对我国的粮食安全提出了警示。议一议,如何保障我国未来的粮食安全问题?

保障粮食安全措施

重要性:

耕地是粮食生产的载体,是实现粮食安全的基本保障。

(一)确保耕地数量

1.基本国策:十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地。

2.我国确保耕地数量的主要措施有:

①守住18亿亩耕地的红线,划定永久基本农田;

②严格控制各类非农建设占用耕地;

③执行耕地补偿制度;

④积极开发后备耕地资源,提高土地管理复垦指数,提高土地集约利用水平。

课堂活动--复垦(种)指数与粮食安全

不是,复种指数若过高→水资源短缺→地下水位下降、土壤肥力下降→增施化肥→ 土壤污染→ 制约农业的可持续发展,应该适度休耕,以保持土壤肥力。

活动一:复种指数是指一定耕地上,全年农作物总播种面积与耕地面积之比。复种指数是反映耕地利用程度的指标,用百分数表示。为了提高粮食产量,复种指数是否越高越好,为什么

不是,一些生态脆弱的地区或坡度太大的地形的土地不能开垦成耕地,否则会造成土地退化,生态环境恶化。

活动二:垦殖指数是指一个国家或一个地区已经开垦种植的耕地面积占土地总面积的比例。为了保障我国粮食安全,垦殖指数是不是越高越好,为什么

保障粮食安全措施

(二)提高耕地质量

1.耕地质量的影响:

直接影响粮食的产量和品质。

2.措施:

①需要广泛应用现代农业科学技术,加大对农田的投入,推进生态农业和绿色生产,改善农业生产条件和耕地质量。

②加强粮食作物丰产技术的应用,增强抗御自然灾害的能力。

③推进农田综合整治,加快改造中低产田,建设高产稳产、旱涝保收、节水高效的规范化农田。

课堂阅读:P35富硒耕地

区域 主要问题 农田质量提升的重点任务

东北及内蒙古地区 中、低产田集中分布,黑土地土壤退化严重 黑土区用养结合,防治水土流失,改良培肥; 风沙盐碱区实施保护性耕作,推广滴(喷)灌和水肥一体化技术,增施有机肥

华北平原地区 中、低产田分布较广,耕层变浅,土壤蓄水保肥能力下降,地下水超采 发展节水灌溉技术,增施有机肥,秸秆还田,改善耕层结构

长江中下游及南方区 中产田分布较多,土壤酸化日益加剧,污染严重 治酸控污,低产坡耕地改造或退耕恢复植被

西北和黄土高原区 中、低产田集中分布,干旱缺水,土壤贫瘠,耕地退化和次生盐渍化严重,地膜残留污染严重 发展节水农业以及退耕还林还草,治理水土流失,防治次生盐渍化,回收残膜

青藏高原区 中、低产田集中分布,生态脆弱,不利于农业生产 开展高原特色生态农田建设,恢复植被,减少水土流失,有效治理土地沙化现象

拓展--我国耕地主要分布区因地制宜提高耕地质量

保障粮食安全措施

(三)防止耕地污染

1.耕地污染的危害:

①农作物减产;②通过食物链危害人体健康。

2.现状:当前,我国农业生产环境恶化,进而威胁到耕地安全。

3.措施:引导农户合理使用化肥、农药和农膜,大力推广有机肥料、生物农药、可降解农膜,减少对耕地和灌溉水源的污染,切实保障耕地安全。

(四)提高耕种积极性

1.积极性低的原因:

种粮成本逐年增加;粮食种植收益较低。

2.主要措施有:

①增加对粮食生产的投入;②加大对水利设施的投入;③扶持粮食主产区和种粮大户。

保障粮食安全措施

(五)加强农业科技应用

1.措施: 重点推广地理信息技术;

建立粮食病虫害预警与监控体系;

提高农业气象灾害预测和监测水平。

2.实际应用:目前,遥感技术广泛应用于农业生产监测,为国家把握农业生产全局提供多种服务和决策依据。

确定病虫害发生的范围( )

分析受灾程度、确定农药喷洒量( )

精确施撒农药或化肥( 、 )

RS

GIS

GNSS GIS

生物技术、耕作技术、灌溉技术、机械化水平、生产技术、信息技术;

课堂活动--探讨我国粮食安全

重庆市、云南省、山西省、陕西省、广西壮族自治区、贵州省、西藏自治区、海南省、青海省、福建省、浙江省、广东省、天津市、北京市、上海市。

原因:

总体原因:供求矛盾

供 → 耕地面积、单产、农业结构等;

求 → 人口密度、消费结构和消费水平等。

活动一:找出我国粮食不能自给的省级行政区域单位,说一说它们粮食难以自给的主要原因。

课堂活动--探讨我国粮食安全

我国南方水、土、光、热的组合要优于北方。长江流域和珠江流域一直是我国粮食的主产区,历史上形成了南粮北运的格局。近些年来,东北地区、华北地区的粮食产量不断增加,粮食生产重心北移。

①南方耕地资源减少,种植结构变化;

②北方土地资源丰富,耕地比重大;

③农业技术为重心北移提供了保障。

活动一:我国粮食生产格局为什么会发生变化?

板书设计

耕地资源与国家粮食安全

我国耕地资源概况

我国粮食安全现状

保护耕地资源

保障粮食安全

耕地资源绝对量大,人均耕地少

耕地资源质量整体欠佳,受污染和退化严重

耕地资源空间分布不平衡,水土资源配置欠佳

耕地后备资源数量少、质量差,开发利用难度大

确保耕地质量

提高耕地质量

防止耕地污染

提高耕种积极性

加强农业科技应用

土壤盐碱化的原因

灌溉

土壤中的盐分

降水

蒸发

盐分积聚于地表

自然原因:地势低洼+频繁的旱涝灾害+气候干旱+蒸发旺盛。

知识储备:

土壤盐碱化的原因

灌溉

土壤中的盐分

降水

蒸发

盐分积聚于地表

人为原因:引起的地下水位上升

①不合理的灌溉方式——大水漫灌,只灌不排的灌溉措施,导致地下水位上升,蒸发旺盛使得土壤中的盐分向地表积聚;

②沿海地区过度开采地下水,引起海水倒灌,导致土地盐碱化。

"盐碱地"的综合治理

引淡淋盐∶引淡水灌溉,降低作物土壤根区含盐量,使土体脱盐;

井灌井排∶抽取盐水补充淡水,使咸水淡化;

覆盖∶选择适当覆盖物,抑制蒸发返盐,控制耕作层盐分含量;

农业生物措施∶营造防护林带,巩固水盐调节效果。

Part 4

课堂检测

GO

On-the-spot inspection

课堂检测

下图为我国部分省级行政区2007~2016年人口和粮食10年变化图。据此完成下面小题。

1.黑龙江省位于图中区域( )

A.甲 B.丙 C.乙 D.丁

2.影响图中甲区域省区粮食产量的变化主要原因有( )

①生态环境脆弱②城镇化速度快③自然灾害频发

④产业结构调整

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

3.我国人口和粮食产量的变化可能导致( )

A.粮食调配距离增大 B.机械化水平下降

C.人均粮食产量减少 D.粮食总产量降低

C

B

D

On-the-spot inspection

课堂检测

为确保粮食安全,我国必须严守18亿亩耕地红线。“藏粮于地”是保障我国粮食安全的重要战略举措之一。“藏粮于地”强调可持续的粮食生产能力,即在粮食供过于求时,轮作、休耕一部分土地;在粮食紧缺时,再将这部分土地迅速用于粮食生产;这样通过调整耕地来维持粮食供求平衡。图示意我国2020年耕地等级构成。据此完成下面小题。

4.与“藏粮于仓”相比,“藏粮于地”会( )

A.提高粮食生产成本 B.减少粮食浪费

C.减少粮食需求量 D.保障粮食供给

5.目前,我国实施“藏粮于地”战略的关键是( )

A.提高农业科技 B.实行精耕细作

C.扩大耕地面积 D.提高耕地质量

6.下列各地采取的措施,有助于实现“藏粮于地”的是( )

A.长江中下游区—治酸控污 B.青藏区—防治盐碱化

C.黄淮海区—治理土地沙化 D.蒙新区—防治水土流失

B

A

D

On-the-spot inspection

课堂检测

下图示意2000-2015年我国东北平原区(DB)、北方干旱半干旱区(BF)、青藏高原区(QZ)、黄土高原区(HT)、云贵高原区(YG)、四川盆地及周边地区(SC)、华南区(HN)、黄淮海平原区(HH)、长江中下游地区(CJ)等九大农业区耕地面积变化。据此完成下面小题。

7.2000—2015年,九大农业区( )

A.耕地面积同步增加 B.耕地面积均持续减少

C.总耕地面积减少 D.总耕地面积先增后减

8.2000—2015年,九大农业区中( )

A.黄淮海平原区旱地增加最明显 B.长江中下游地区水田减少最明显

C.东北平原区耕地增加主要来源于旱地 D.北方干旱半干旱区耕地增加主要来自水田

C

B

On-the-spot inspection

课堂检测

9.阅读图文材料,完成下列要求。

2022年12月召开的中央农村工作会议“保障粮食和重要农产品稳定安全供给”始终是建设农业强国的头等大事。“藏粮于地”与“藏粮于技”是保证我国未来粮食安全的重要措施。我国耕地面积约占世界的9.5%,当前我国是世界第一大粮食生产国,大量粮食出口,但又是世界第一大粮食进口国。21世纪以来,我国粮食净进口量持续增加,对饲料粮食以及工业用粮需求量比较大。下图为2015年我国各质量耕地的构成比例图。

On-the-spot inspection

(1)结合所学知识,简述我国耕地资源的主要特点。

(2)说明现阶段我国粮食安全主要存在的非自然方面的问题。

(3)针对果业发展中的问题,试从循环经济的角度设计解决方案。(提示:可用示意图表达)

耕地总面积大,但人均耕地少,后备耕地资源有限;耕地质量总体欠佳,退化和污染严重;耕地空间分布不均,水土资源配置不佳;农业气象灾害频发,粮食产量年际波动大。

粮食生产结构不合理;受国际市场依赖程度高,世界粮食的价格与供给波动大。

课堂检测

藏粮于地:是确保具有有粮食生产能力的耕地面积,耕地保有量在18亿亩以上;二是保护和提升耕地质量,提高耕地单产,建设高标准农田;三是退化的耕地实行休耕,以恢复土地肥力。

藏粮于技:是指依靠农业科学技术的进步,通过提高单位面积产量来增加粮食总量,保障粮食安全。

感谢聆听