北京市第九中学2023-2024学年度高二(下)开学考语文试卷(PDF版无答案)

文档属性

| 名称 | 北京市第九中学2023-2024学年度高二(下)开学考语文试卷(PDF版无答案) |  | |

| 格式 | |||

| 文件大小 | 995.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-02-26 09:49:13 | ||

图片预览

文档简介

北京九中2023-2024学年度第二学期开学测试

2024.02

高二语文

(考试时间120分钟满分100分)

一、本大题共4小题,共12分,

阅读下面的材料,完成14题。

材料一

①《论语·学而》中写道:“人不知而不提,不亦君子乎?”以此为起点,书中相饱

提出”不患人之不己知,忘不知人”“不患英己知,求为可知”等观,点。如采从现代心理

学的角度对其加以审视会发现,《论语》围绕自我了解与自我实现等问题,进行了关于自

我认同的一系列建构。

②《论语》中认为不怒恨是面对负面评价时的正确态度。《论语·学而》中写道:“人

不知而不惧,不亦君子乎?”不因他人的不了解而怒根,这可以看作是孔子面临认同危机

时所采取的基本态度。孔子真正受到无限的敬仰和尊崇是从汉代开始,而在其所处的春

秋时期,孔子也会遭遥负面评价。如《论语·子罕》中记载:“达巷党人曰:‘大哉孔子!

博学而无所成名。’”该评价颜有讽刺意味,博学与一无所成的鲜明对比,几乎要让人对孔

子的博学都有所质疑。而孔子面对质疑真正做到了“不愠”。

③同时,孔子并不一味屈从他人的评价。如《论语·八佾》中记载:“子入太庙,每

事问。或日:‘孰谓鄹人之子知礼乎?入太庙,每事问。’子闻之曰:‘是礼也。’”孔子当

时已经以知礼而阳名乡里,但他入太庙助茶时却几事都要问清楚,因而便有人质疑他不

知礼。对此,孔子并未急于辩解自己是否知礼,而是从礼的内涵出发来回应对方:凡事都

问仔细才真正符合礼的要求。这样,对方的质疑便不攻自破。

④当面临认同危机时,孔子在态度上展现出的君子之风,从根本上源自思维上“内自

省”的归因方式。归因是人们对自己或他人活动及其结果的原国所做的解释和评价。心理

学家韦纳将行为结果的归因分为内部归因与外部归因。内部归因着重从个体自身寻找行

为或结果成败的原因。当面对认同危机时,孔子所采取的是内部归因的思维方式。《论

语·完问》中写道:“不患人之不己知,意其不能也。”《论语·卫灵公》中也有相似的用

述:“君子病无能焉,不病人之不己知也。”作为一本语言上高度精练的经典语录,《论语》

却不断重复了这两句意思颇为相近的话,从这种一再重申可以想见孔子对自我审视的注

重。

第1页/共10页

⑤在个体的精神和实戏活动中,孔子强调自我实见的重要性。自我实现往往表见为

积极而独立、有明确的人生目标,并且在進求和迟渐揍近目标的过位中,体脸到自我价债

以及社会的承认与管许。如果从心理学的角度来审视,儒家所主张的经世致用的人世哲

学,具有鲜明的自我实现色彩。《论语·卫灵公》中写道:“君子疾没世而名不你为。”对

于他人的不了解,乳子可以坦然面对,但对于终其一生无法达成自我实理却感列深深地

造憾。

⑤乳于反对州桥懈息,主张积极地自我实现。《论语·公治长》中记载:“常予昼寝。

子日:‘朽木不可雕也,龚土之墙不可坊也'。”对于学生宰予大白天睡觉不学习的行为,

向来温和敦厚的夫子竟忍不住严厉斥责。如果用马斯洛的需求层次理论来解读,孔子上

述观点所要表达的正是,不应当仅满足于饱食、安睡这样的生理需求,一个人还应该有更

高层次的追求。同时,孔子主张通过学习提高自身素质达成自我实现。

(摘编自芦春艳《论语〉自我认同的建构对大学生成长的启示》)

材料二

①吉登斯认为,自我认同关涉身份认同、社会认同、价值认同等。他给自我认同作出

了概念界定:“自我认同”是指在现代性的条件下,“个体依据其个人经历所形成的、作为

反思性理解的自我”。我们知道,“认同”既具有“自我归类”的属性,即指某人与他人具

有一致的品质或者状况,又具有区别于他人的、鲜明而不同的个性化的社会特质。这就是

说,认同同时具有“求同”与“存异”两个方面,二者共存于人类认知活动的同一过程。

②在某些社会里,社会整合与系玩整合几乎是重叠在一起的。而在当代社会里,个人

定位非常宽泛和丰富多样,包括家庭、工作场所、邻里、城市、民族、国家以及整个世界

系统,都展现出系统整合的特征,它们把日常生活与大规模的时空延展关联起来。身份认

同首先是个体的人所拥有的东西,进而转化为特定群体所乘持和坚守的理念和意识,并

最终成为特定种类的社会认同的基础。

③个人定位决定了个体的生活习惯和行为方式,不同的定位赋予了个体不同的社会

身份,也对个体提出了不同的要求。当个体对自己的社会定位强烈认同的时候,会对自己

的角色有更深刻的认识,对自己的权利和黄任有更积极和更清晰的理解,进而更主动地

实现自己的社会价值,从而推动社会更加协调有序的发展:而一个更有序的社会又会提

供给社会中的个体更多的福利和馈赠,从而形成了个体和社会之间的良性互动。但是,一

旦个体对自己的定位无法产生认同,那么他就很难在这个社会身份中找到自己的人生意

义,从而对他所在的社会严生异质感。这时,社会和个体之间的互动就会被打破,个体无

第2页/共10页

2024.02

高二语文

(考试时间120分钟满分100分)

一、本大题共4小题,共12分,

阅读下面的材料,完成14题。

材料一

①《论语·学而》中写道:“人不知而不提,不亦君子乎?”以此为起点,书中相饱

提出”不患人之不己知,忘不知人”“不患英己知,求为可知”等观,点。如采从现代心理

学的角度对其加以审视会发现,《论语》围绕自我了解与自我实现等问题,进行了关于自

我认同的一系列建构。

②《论语》中认为不怒恨是面对负面评价时的正确态度。《论语·学而》中写道:“人

不知而不惧,不亦君子乎?”不因他人的不了解而怒根,这可以看作是孔子面临认同危机

时所采取的基本态度。孔子真正受到无限的敬仰和尊崇是从汉代开始,而在其所处的春

秋时期,孔子也会遭遥负面评价。如《论语·子罕》中记载:“达巷党人曰:‘大哉孔子!

博学而无所成名。’”该评价颜有讽刺意味,博学与一无所成的鲜明对比,几乎要让人对孔

子的博学都有所质疑。而孔子面对质疑真正做到了“不愠”。

③同时,孔子并不一味屈从他人的评价。如《论语·八佾》中记载:“子入太庙,每

事问。或日:‘孰谓鄹人之子知礼乎?入太庙,每事问。’子闻之曰:‘是礼也。’”孔子当

时已经以知礼而阳名乡里,但他入太庙助茶时却几事都要问清楚,因而便有人质疑他不

知礼。对此,孔子并未急于辩解自己是否知礼,而是从礼的内涵出发来回应对方:凡事都

问仔细才真正符合礼的要求。这样,对方的质疑便不攻自破。

④当面临认同危机时,孔子在态度上展现出的君子之风,从根本上源自思维上“内自

省”的归因方式。归因是人们对自己或他人活动及其结果的原国所做的解释和评价。心理

学家韦纳将行为结果的归因分为内部归因与外部归因。内部归因着重从个体自身寻找行

为或结果成败的原因。当面对认同危机时,孔子所采取的是内部归因的思维方式。《论

语·完问》中写道:“不患人之不己知,意其不能也。”《论语·卫灵公》中也有相似的用

述:“君子病无能焉,不病人之不己知也。”作为一本语言上高度精练的经典语录,《论语》

却不断重复了这两句意思颇为相近的话,从这种一再重申可以想见孔子对自我审视的注

重。

第1页/共10页

⑤在个体的精神和实戏活动中,孔子强调自我实见的重要性。自我实现往往表见为

积极而独立、有明确的人生目标,并且在進求和迟渐揍近目标的过位中,体脸到自我价债

以及社会的承认与管许。如果从心理学的角度来审视,儒家所主张的经世致用的人世哲

学,具有鲜明的自我实现色彩。《论语·卫灵公》中写道:“君子疾没世而名不你为。”对

于他人的不了解,乳子可以坦然面对,但对于终其一生无法达成自我实理却感列深深地

造憾。

⑤乳于反对州桥懈息,主张积极地自我实现。《论语·公治长》中记载:“常予昼寝。

子日:‘朽木不可雕也,龚土之墙不可坊也'。”对于学生宰予大白天睡觉不学习的行为,

向来温和敦厚的夫子竟忍不住严厉斥责。如果用马斯洛的需求层次理论来解读,孔子上

述观点所要表达的正是,不应当仅满足于饱食、安睡这样的生理需求,一个人还应该有更

高层次的追求。同时,孔子主张通过学习提高自身素质达成自我实现。

(摘编自芦春艳《论语〉自我认同的建构对大学生成长的启示》)

材料二

①吉登斯认为,自我认同关涉身份认同、社会认同、价值认同等。他给自我认同作出

了概念界定:“自我认同”是指在现代性的条件下,“个体依据其个人经历所形成的、作为

反思性理解的自我”。我们知道,“认同”既具有“自我归类”的属性,即指某人与他人具

有一致的品质或者状况,又具有区别于他人的、鲜明而不同的个性化的社会特质。这就是

说,认同同时具有“求同”与“存异”两个方面,二者共存于人类认知活动的同一过程。

②在某些社会里,社会整合与系玩整合几乎是重叠在一起的。而在当代社会里,个人

定位非常宽泛和丰富多样,包括家庭、工作场所、邻里、城市、民族、国家以及整个世界

系统,都展现出系统整合的特征,它们把日常生活与大规模的时空延展关联起来。身份认

同首先是个体的人所拥有的东西,进而转化为特定群体所乘持和坚守的理念和意识,并

最终成为特定种类的社会认同的基础。

③个人定位决定了个体的生活习惯和行为方式,不同的定位赋予了个体不同的社会

身份,也对个体提出了不同的要求。当个体对自己的社会定位强烈认同的时候,会对自己

的角色有更深刻的认识,对自己的权利和黄任有更积极和更清晰的理解,进而更主动地

实现自己的社会价值,从而推动社会更加协调有序的发展:而一个更有序的社会又会提

供给社会中的个体更多的福利和馈赠,从而形成了个体和社会之间的良性互动。但是,一

旦个体对自己的定位无法产生认同,那么他就很难在这个社会身份中找到自己的人生意

义,从而对他所在的社会严生异质感。这时,社会和个体之间的互动就会被打破,个体无

第2页/共10页

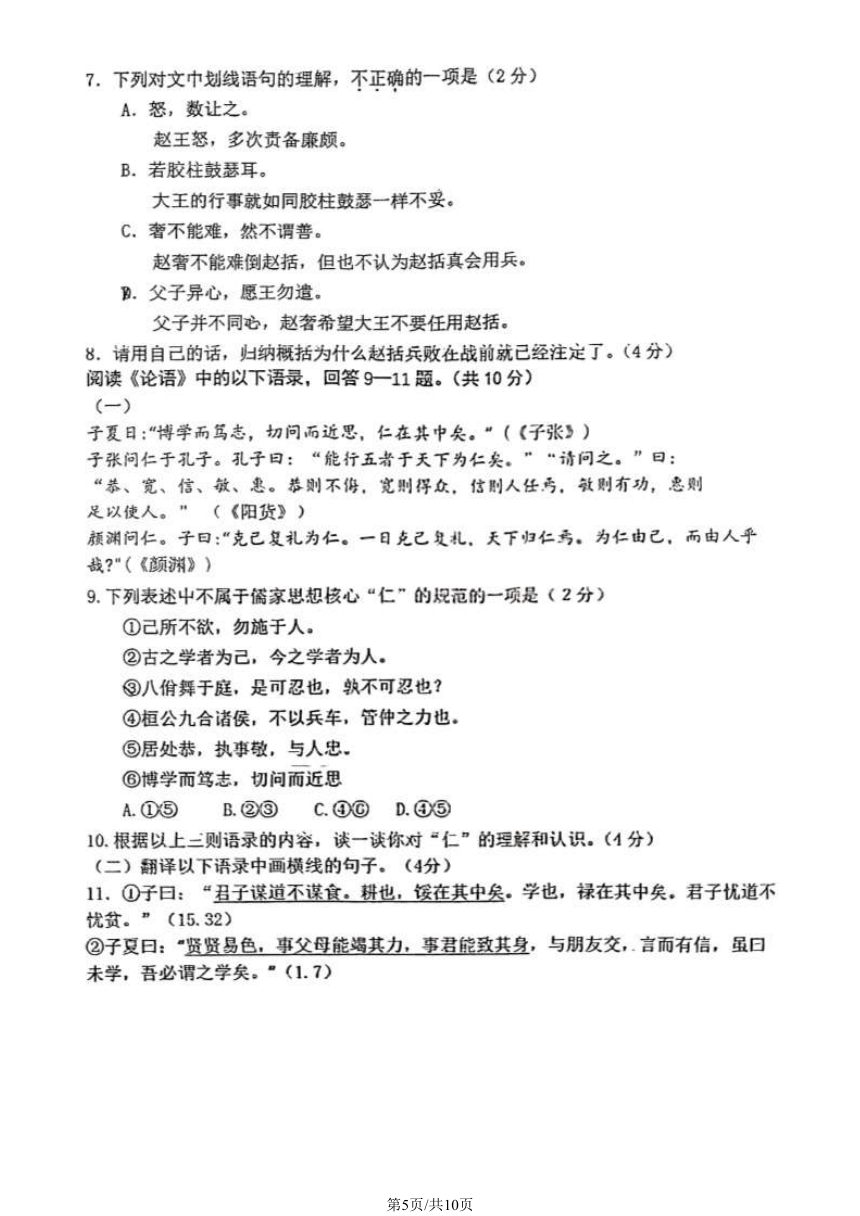

同课章节目录