2015高中语文第4课李白诗三首课件语文版必修2(共41张PPT)

文档属性

| 名称 | 2015高中语文第4课李白诗三首课件语文版必修2(共41张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 458.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 语文版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-08-11 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件41张PPT。第4课 李白诗三首 【学习重点】 1.记:诵读李白的诗歌,体会诗人当时的写作

心境。

2.读:体悟诗歌思想情感,了解李白诗歌想象

与夸张的艺术手法,体会李白的浪漫主义情

怀。

3.写:引用诗句,写一篇小短文。

4.练:赏析夸张手法的作用。课前阅读识记——了解文学常识 李白(701-762),字太白,号青莲居士。祖籍陇西成纪(今甘肃静宁西南)。天宝元年(742),因道士吴筠的推荐,被召至长安,供奉翰林。李白文章风采,名动一时,颇为玄宗所赏识。后因不能见容于权贵,在京仅三年,就弃官而去,仍然继续他那漂泊四方的流浪生活。安史之乱发生的第二年,他感愤时艰, 曾参加了永王李璘的幕府。后永王与肃宗发生了争夺帝位的斗争,兵败之后,李白受牵累,流放夜郎(今贵州境内),途中遇赦。晚年漂泊东南一带,往依族叔当涂县令李阳冰,不久即病卒。

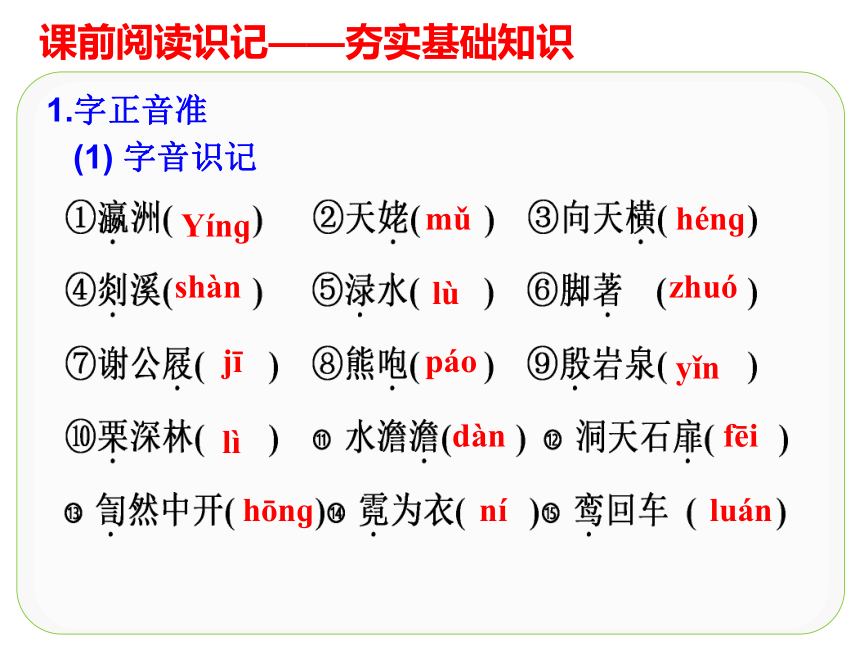

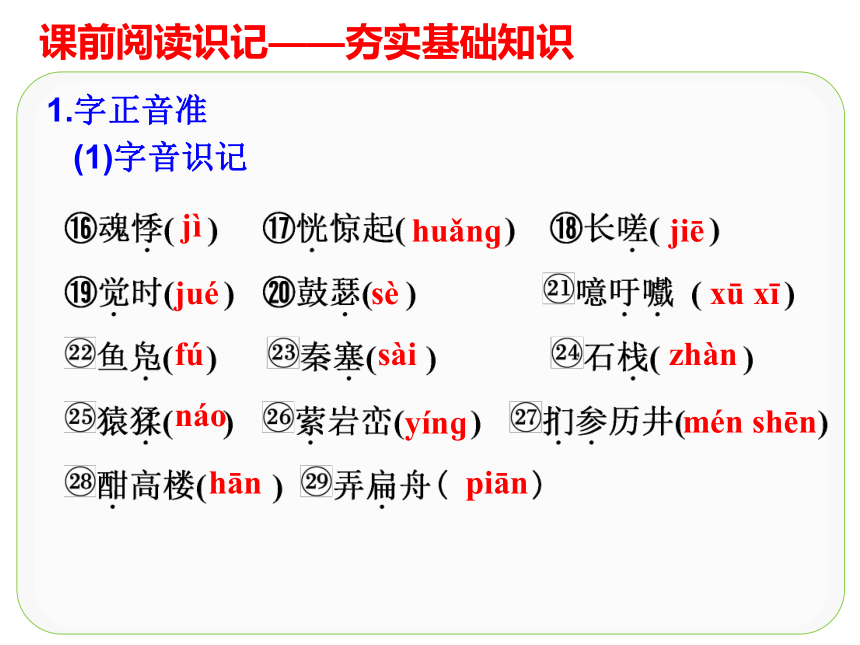

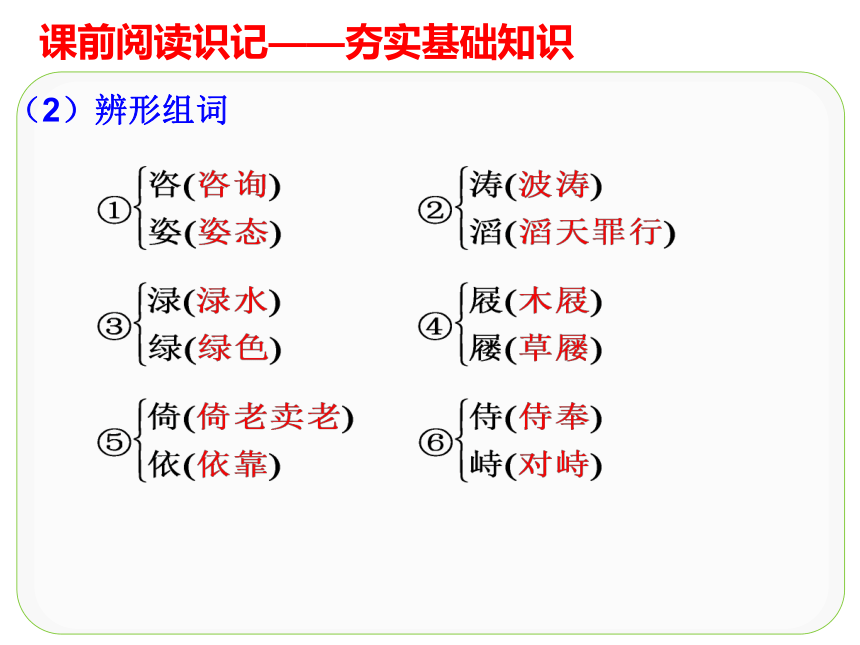

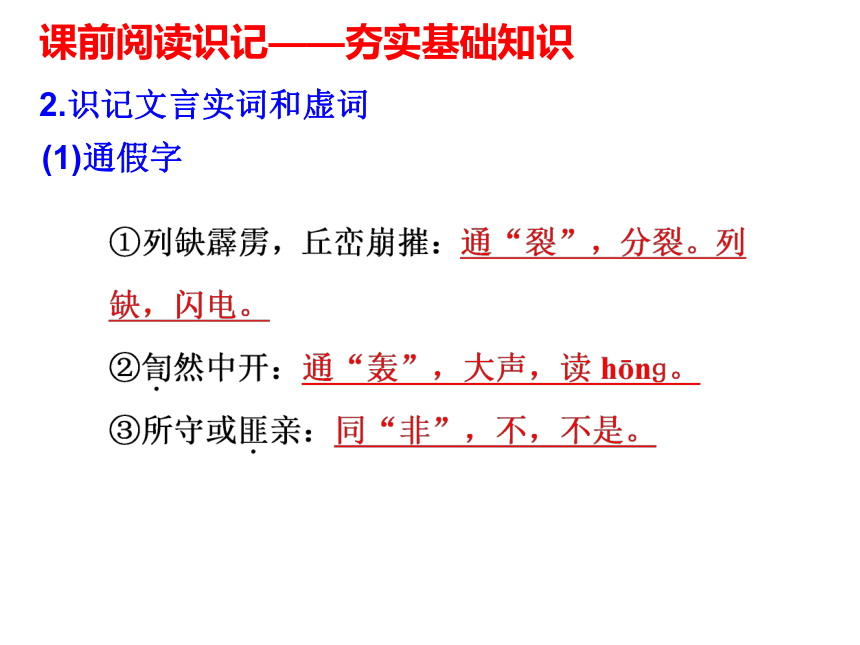

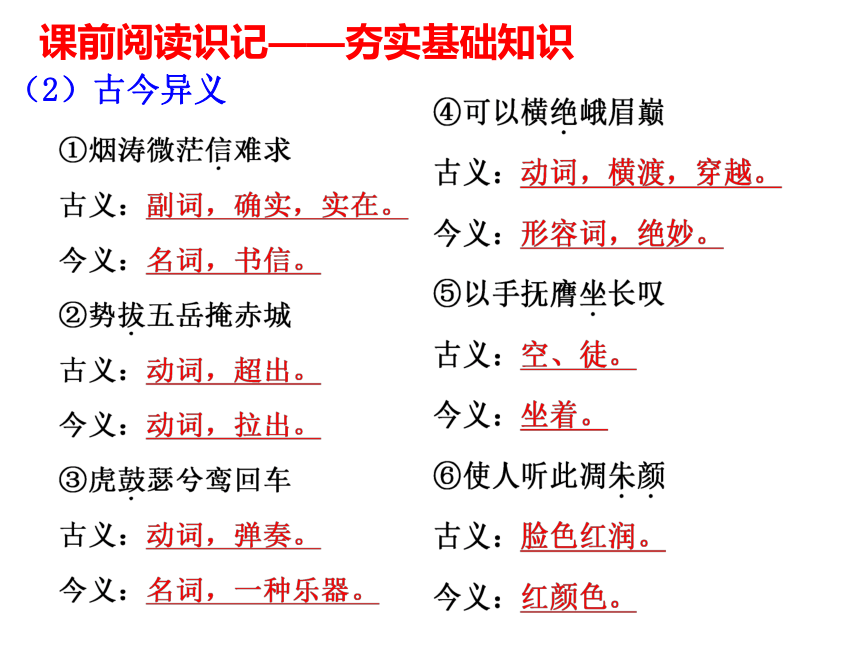

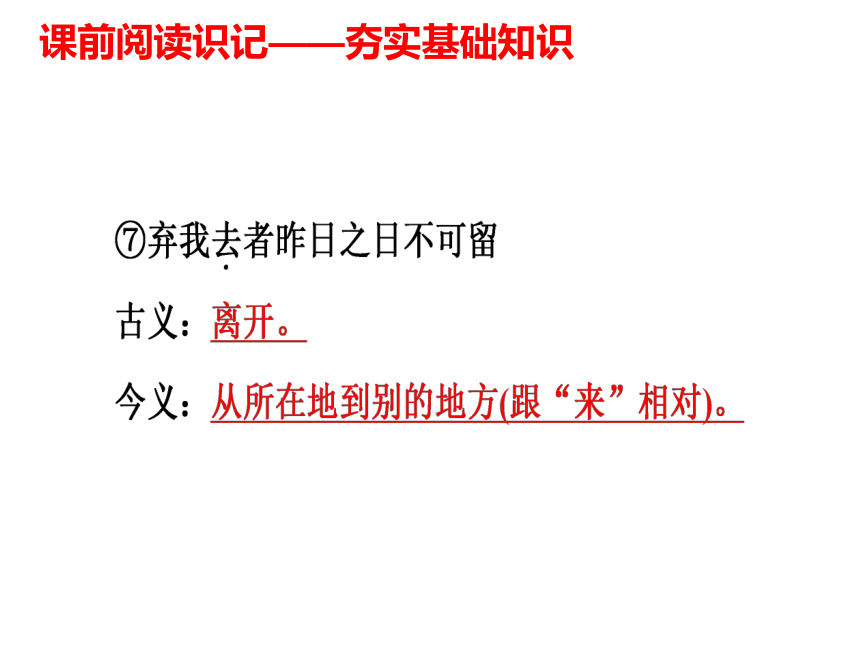

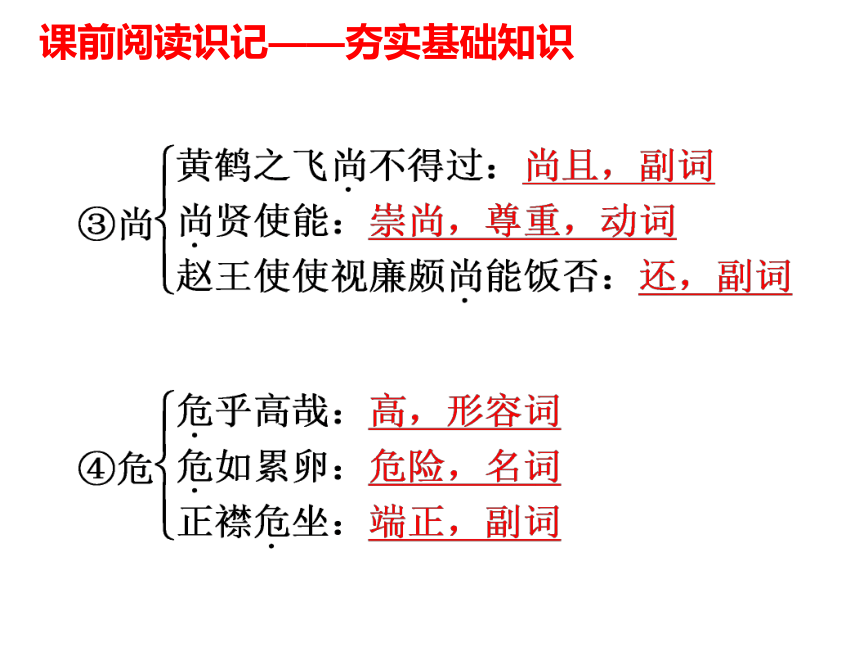

李白的诗以抒情为主,具有超乎寻常的艺术天才和磅礴雄伟的艺术力量,杜甫对其有“笔落惊风雨,诗成泣鬼神”(《寄李十二白二十韵》)之评。李白是继屈原之后我国最杰出的浪漫主义诗人,有“诗仙”之称。与杜甫齐名,世称“李杜”。课前阅读识记——夯实基础知识1.字正音准(1) 字音识记Yínɡ mǔ hénɡ shàn lù zhuó jī páo yǐn lì dàn fēi hōnɡ ní luán 课前阅读识记——夯实基础知识1.字正音准(1)字音识记jì huǎnɡ jiē jué sè xū xī fú sài zhàn náo yínɡ mén shēn hān piān 课前阅读识记——夯实基础知识(2)辨形组词课前阅读识记——夯实基础知识(2)辨形组词2.识记文言实词和虚词课前阅读识记——夯实基础知识 (1)通假字(2)古今异义课前阅读识记——夯实基础知识课前阅读识记——夯实基础知识课前阅读识记——夯实基础知识(3)一词多义课前阅读识记——夯实基础知识课前阅读识记——夯实基础知识课前阅读识记——夯实基础知识课前阅读识记——夯实基础知识(4)词类活用课前阅读识记——夯实基础知识课前阅读识记——夯实基础知识课前阅读识记——夯实基础知识(5)虚词归纳课前阅读识记——速读感知课文1.阅读《梦游天姥吟留别》,思考:本次梦游中共描绘了几幅图景?请用一两个词归纳每一幅图景的特色。答案

月夜——剡溪清幽。

白昼——山中壮美。

傍晚——洞外恐怖。

夜晚——洞中仙乐。聆听名家朗诵课前阅读识记——速读感知课文2.阅读《蜀道难》,请随着作者的笔端游历蜀道,概括蜀道中的重要景点。聆听名家朗诵答案 栈道——青泥岭——山中——剑阁。3.阅读《宣州谢朓楼饯别校书叔云》,思考下列问题。课前阅读识记——速读感知课文请欣赏朗诵视频(点击画面)课前阅读识记——速读感知课文

(1)“弃我去者昨日之日不可留,乱我心者今日之日多烦忧”的意思是什么?

(2)诗中“蓬莱文章”“建安骨”各指什么?答案 弃我而去的昨天已不可挽留,扰乱我心绪的今天使我极为烦恼忧愁。答案 ①“蓬莱文章”指汉代文化。②汉末建安(汉献帝年号)年间,“三曹”和“七子”等作家的作品诗风刚健遒劲,后人称之为“建安风骨”。3.阅读《宣州谢朓楼饯别校书叔云》,思考下列问题。课前阅读识记——速读感知课文(3)“抽刀断水水更流,举杯销愁愁更愁”是传诵至今的名句,你觉得它好在哪里?

答案 谢朓楼前,就是终年长流的宛溪水,不尽的流水与无穷的烦忧之间本就极易产生联想,因而很自然地由排遣烦忧的强烈愿望中引发出“抽刀断水”的意念。“抽刀断水水更流”用了一个新奇的比喻, 就好比用刀切断水流一样,结果水反而流得更急了。“抽刀断水”和“举杯销愁”这两个细节生动地显示出诗人力图摆脱精神苦闷的要求。 课堂读写探究——重点突破(一)阅读《梦游天姥吟留别》,回答问题:

1.按梦中景色的不同,第二段可以分为几层?每层各写了什么内容?我欲因之梦吴越,一夜飞度镜湖月。湖月照我影,送我至剡溪。谢公宿处今尚在,渌水荡漾清猿啼。脚著谢公屐,身登青云梯。半壁见海日,空中闻天鸡。千岩万转路不定,迷花倚石忽已暝。熊咆龙吟殷岩泉,栗深林兮惊层巅。云青青兮欲雨,水澹澹兮生烟。列缺霹雳,丘峦崩摧, 洞天石扉,訇然中开。青冥浩荡不见底,日月照耀金银台。霓为衣兮风为马,云之君兮纷纷而来下。 虎鼓瑟兮鸾回车,仙之人兮列如麻。 忽魂悸以魄动,恍惊起而长嗟。惟觉时之枕席,失向来之烟霞。答案 第二段可以分为四层。第一层从段首到“渌水荡漾清猿啼”,描写梦至剡溪的情景。第二层从“脚著谢公屐”到“空中闻天鸡”,描写梦游天姥山的情景。第三层从“千岩万转路不定”到“仙之人兮列如麻”,描写诗人在天姥山之巅偶见仙人的神妙情景。第四层从“忽魂悸以魄动”到“失向来之烟霞”,写诗人梦醒长嗟的情状。 课堂读写探究——重点突破2.正当梦入高潮时,诗人却“忽魂悸以魄动,恍惊起而长嗟。惟觉时之枕席,失向来之烟霞”。梦境突然消失了,面对现实,作者禁不住长嗟短叹,作者感叹了些什么呢? 我欲因之梦吴越,一夜飞度镜湖月。……云青青兮欲雨,水澹澹兮生烟。列缺霹雳,丘峦崩摧……虎鼓瑟兮鸾回车,仙之人兮列如麻。忽魂悸以魄动,恍惊起而长嗟。惟觉时之枕席,失向来之烟霞。

世间行乐亦如此,古来万事东流水。 ……答案 世事的虚幻无常,流露出人生如梦的感伤情绪和逃避现实的消极避世的思想。 课堂读写探究——重点突破3.末段“且放”两句,表明了诗人的什么志向?“安能”两句表现出诗人什么样的性格和精神? 世间行乐亦如此,古来万事东流水。别君去兮何时还? 且放白鹿青崖间,须行即骑访名山。安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜!答案 (1)绝不与恶势力妥协,保持自己的独立人格,同时也显露出诗人逃避现实的消极避世的思想。(2)蔑视权贵的性格和强烈的反抗精神。 课堂读写探究——重点突破(二)阅读《蜀道难》,回答问题:

4.从栈道到青泥岭再到山中之景再到剑阁,可谓一步一景,处处震撼。试结合下列诗句,分析这种效果。

①上有六龙回日之高标,下有冲波逆折之回川。黄鹤之飞尚不得过,猿猱欲度愁攀援。答案 这四句写登上“天梯石栈”的情景:

向上望,还有“高标”——更高的山峰,高到连驾着六条龙的太阳神的车子也过不去,只好就此回转; 运用夸张的手法, 既写山之高, 又写山之隔(山高隔离天日)。 面对这样的高山险阻,就是一举千里的黄鹤也飞不过去,敏捷的猿猴也要为翻山越岭而发愁,更何况游客呢! 向下看,又有波涛汹涌、曲折回旋的河水。 课堂读写探究——重点突破(二)阅读《蜀道难》,回答问题:

4.从栈道到青泥岭再到山中之景再到剑阁,可谓一步一景,处处震撼。试结合下列诗句,分析这种效果。②青泥何盘盘,百步九折萦岩峦。扪参历井仰胁息,以手抚膺坐长叹。 这四句写青泥岭山势萦回,百步九折。站在青泥岭的山巅,仰头仿佛可以摸到天上的星宿,没有比这更惊心动魄的了。 所以诗人也只能“以手抚膺坐长叹”了。此处同样运用夸张的手法写出了山高、山陡,更写出了作者内心的“惊”。 课堂读写探究——重点突破(二)阅读《蜀道难》,回答问题:

4.从栈道到青泥岭再到山中之景再到剑阁,可谓一步一景,处处震撼。试结合下列诗句,分析这种效果。③但见悲鸟号古木,雄飞雌从绕林间。又闻子规啼夜月,愁空山。 秋风萧瑟,被风撕扯的松林与秋草发出令人心悸的哀号。两旁参天的古树层层叠叠,阴森而肃穆,月光透过树荫投下点点斑驳,像撒了一地的琉璃,熠熠生辉。密密层层的林间,不时传出一声声凄怆的鸟鸣,一只夜莺自林间振翅飞出,另一只也跟随飞去,然后两两相绕,在黝黑的夜里划过一道盘旋的弧线。杜鹃鸟也叫了起来,声音嘶哑而哽咽,仿佛在倾诉无尽的忧愁与哀伤,应和着林间落下的稀稀疏疏的月影,为寂静的空山陡然增添了几分阴森恐怖。这几句写出了蜀道上的气氛:凄清,让人心悸。 课堂读写探究——重点突破(二)阅读《蜀道难》,回答问题:

4.从栈道到青泥岭再到山中之景再到剑阁,可谓一步一景,处处震撼。试结合下列诗句,分析这种效果。④连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁。飞湍瀑流争喧豗,砯崖转石万壑雷。 先是山峦起伏、连峰接天的远景画面,接着是枯松倒挂绝壁的特写, 而后, 跟随而来的是一组快镜头:飞湍、瀑流、山崖、转石,配合着万壑雷鸣的声响,飞快地从眼前闪过,惊险万状,目不暇接。 “连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁”写出了蜀道的艰险,“飞湍瀑流争喧豗,砯崖转石万壑雷”写出了蜀道的雄壮。 课堂读写探究——重点突破(二)阅读《蜀道难》,回答问题:

4.从栈道到青泥岭再到山中之景再到剑阁,可谓一步一景,处处震撼。试结合下列诗句,分析这种效果。⑤剑阁峥嵘而崔嵬,一夫当关,万夫莫开。所守或匪亲,化为狼与豺。朝避猛虎,夕避长蛇;磨牙吮血,杀人如麻。 这几句写出剑阁军事位置重要,是兵家必争之地。所以战事激烈,战火连连。其中“一夫当关,万夫莫开”写出了位置的重要;“朝避猛虎,夕避长蛇”写出了蜀道的凶险;“磨牙吮血,杀人如麻”写出了战事的惨烈。 课堂读写探究——重点突破(三)阅读《宣州谢朓楼饯别校书叔云》,回答问题:

5.诗人在诗中表达的情感核心是什么?这种情感因何而来?弃我去者昨日之日不可留,乱我心者今日之日多烦忧。

长风万里送秋雁,对此可以酣高楼。

蓬莱文章建安骨,中间小谢又清发。

俱怀逸兴壮思飞,欲上青天览明月。

抽刀断水水更流,举杯销愁愁更愁。

人生在世不称意,明朝散发弄扁舟。答案 愁。诗人长期以来政治上遭受挫折,理想和现实的矛盾缠绕在诗人心头,使之难以解脱。 课堂读写探究——疑点探究(一)阅读《梦游天姥吟留别》,回答问题:

6.《梦游天姥吟留别》一诗中,诗人前面描述梦境和结尾抒发情感,情绪有什么不同?二者是如何构成统一的境界的? 我欲因之梦吴越,一夜飞度镜湖月。……云青青兮欲雨,水澹澹兮生烟。列缺霹雳,丘峦崩摧……虎鼓瑟兮鸾回车,仙之人兮列如麻。忽魂悸以魄动,恍惊起而长嗟。惟觉时之枕席,失向来之烟霞。

世间行乐亦如此,古来万事东流水。别君去兮何时还? 且放白鹿青崖间,须行即骑访名山。安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜!② 诗人对壮丽奇伟的崇高美的向往,正是因为人生的激情的驱动,虽然有苦闷,但洋溢着热情!诗歌也由此气势雄浑,奔放飘逸,形成了内在强大的精神力量。答案 ①一个消沉,一个昂扬。高大雄奇的天姥山,正体现了诗人所羡慕的人格形象。富丽堂皇、超脱尘世、和睦美好的仙境正是诗人对世俗生活的超越,对美好人生的追求。诗人最后发出的感慨和呼喊,正是为梦中图景心旌摇荡的结果。 课堂读写探究——疑点探究(二)阅读《蜀道难》,回答问题:

7.在《梦游天姥吟留别》中,我们读到了一个蔑视权贵、绝不与恶势力妥协的李白,而在《蜀道难》中,我们又读到了一个怎样的李白呢?或者说,在《蜀道难》中,李白又表达了哪些心中所想呢?答案 (1)读《蜀道难》,我读到了一个关心朋友的李白。因为蜀道的山势高耸险峻,因为蜀地的战事惨烈,李白三叹三劝, 先劝“畏途巉岩不可攀”,再劝“嗟尔远道之人胡为乎来哉”,最后劝“不如早还家”,其情殷殷,其词切切,果然是护之深,劝之切啊。(2)读《蜀道难》,我读到了一个仕途坎坷的李白。李白一唱三叹,极言蜀道之难,其实“难”的不仅是蜀道,还有仕途之道、人生之道,所以李白不仅是咏叹蜀道难,也是在抒发自己怀才不遇的愤懑。 课堂读写探究——疑点探究(3)读《蜀道难》,我读到了一个忧国忧民的李白。面对剑阁这一重要的军事地理位置,李白敏锐地感觉到这太平景象背后潜伏的危机, 并借描摹古蜀道来表达自己的担忧。由此,我读到了一个心怀天下、忧国忧民的李白。(4)读《蜀道难》,我读到了一个勇于探险的李白。虽然一次次劝诫友人不要去,但诗人自己却一次次地前行。劝朋友“问君西游何时还”“嗟尔远道之人胡为乎来哉”,表达的似乎只是规劝之意。可是换个角度, 我们不难读出一个“明知山有虎,偏向虎山行”的探险者形象。 课堂读写探究——疑点探究(三)阅读《宣州谢朓楼饯别校书叔云》,回答问题:

8.有人认为诗歌的最后两句表现出了诗人消极的态度,对此,应如何认识?弃我去者昨日之日不可留,乱我心者今日之日多烦忧。

长风万里送秋雁,对此可以酣高楼。

蓬莱文章建安骨,中间小谢又清发。

俱怀逸兴壮思飞,欲上青天览明月。

抽刀断水水更流,举杯销愁愁更愁。

人生在世不称意,明朝散发弄扁舟。答案 李白的理想与现实的矛盾在当时的条件下是无法解决的。 因此,他总是陷于“不称意”的苦闷中。而且,只能找到“散发弄扁舟”这样一条摆脱苦闷的出路。这样做不免有些消极,但是他这样做也是在表示对恶势力的不屈服,表示与现实社会的决绝。 课堂读写探究——美点赏析(一)阅读《梦游天姥吟留别》,回答问题:

9.诗歌中的关键词使诗歌给我们展示出一种玄幻瑰丽的意境,诗歌中哪些手法的运用让我们感受到这种意境?答案 (1)诗人“梦游天姥”,却先从“瀛洲”谈起,“瀛洲”是东海三神山之一,把天姥山与神山并提,起陪衬作用,表现了天姥山的神奇色彩。(3)诗歌中诗人运用了大胆的夸张、奇特的想象,也正是这些,铸就了李白诗歌的浪漫主义风格。(2)本诗目的在于送别,却用梦来实现,梦中的场景总是亦真亦幻,“梦游”一词就为诗歌蒙上了一层迷蒙的色彩。 课堂读写探究——美点赏析(二)阅读《蜀道难》,回答问题:

10.学习了《梦游天姥吟留别》,诗中极其大胆的夸张及超乎寻常的想象让我们可以感受到李白是一个大胆而个性张扬的人,在这首《蜀道难》中,李白的大胆与张扬又体现在哪里呢?答案 面对蜀道,唯有李白敢将它与天比高,与蚕丛鱼凫开国比久;奇人著奇文,唯有如此豪放飘逸的李白,才能描摹出如此雄奇壮丽、高危峻险之境,展现如此雄放洒脱之风。唯有李白敢借倒挂枯松写险,借万壑雷声写雄, 借“蛇”盘“虎”踞写凶。唯有李白敢借扪参历井写惊,借悲鸟夜啼写凄;唯有李白敢借五丁开山写通,借六龙回日写隔;弃我去者昨日之日不可留,乱我心者今日之日多烦忧。

长风万里送秋雁,对此可以酣高楼。

蓬莱文章建安骨,中间小谢又清发。

俱怀逸兴壮思飞,欲上青天览明月。

抽刀断水水更流,举杯销愁愁更愁。

人生在世不称意,明朝散发弄扁舟。 课堂读写探究——美点赏析(三)阅读《宣州谢朓楼饯别校书叔云》,回答问题:

11.诗人在该诗中运用了比喻的手法,请举例说明这种手法有什么作用。(2)诗人用“抽刀断水”比喻“举杯销愁”,使人更强烈地感受到了诗人理想与现实的矛盾的不可调和,内心更加忧愁苦闷的心情。答案 (1)“逸兴”“壮思”本来很不容易说清,而诗人用“欲上青天览明月”这一比喻, 就很形象具体了,使人容易理解。《唐之韵》——《一代诗仙》(上篇、下篇) 课堂读写探究——随堂写练12.也许你曾到过海边,也许你在荧屏、银幕上见过大海。请以“面对大海”为题,引用诗句,写一篇300字左右的短文。除诗歌外,文体不限。示例: 面对大海

海与大河不同。河流缓缓流淌,如老聃的“清静微妙,守玄抱一”;而大海变化万千,如庄周的“洞达而放逸”。 海水的磅礴之势,海水的傲视天下,海水的宁静微澜——面对这样的海,我听到的是曹孟德的“水何澹澹,山岛竦峙”;我看到的是李太白的“孤帆一片日边来”;我想到的是张子寿的“海上生明月,天涯共此时”。海在历史的进程中闪着文学的光,并且这片光芒不是仅有亮度上的耀眼,更有色彩上的炫目——因为海的多变。 但当面对这片蓝色时,我们又如何能够只专注于它的磅礴、它的孤傲、它的宁静呢?曹操的壮志、李白的才华、 张九龄的妙句不是更应得到我们的关注、我们的肯定和我们的继承?大海成为古典文学众多意象中的闪亮一点,它的价值又岂止是它的多变?古人为我们留下海一般博大精深、奥妙无穷的灿烂文化,作为拥有悠久历史与丰富传统的民族的子子孙孙,我们的目光不该仅留在海水表面。

心境。

2.读:体悟诗歌思想情感,了解李白诗歌想象

与夸张的艺术手法,体会李白的浪漫主义情

怀。

3.写:引用诗句,写一篇小短文。

4.练:赏析夸张手法的作用。课前阅读识记——了解文学常识 李白(701-762),字太白,号青莲居士。祖籍陇西成纪(今甘肃静宁西南)。天宝元年(742),因道士吴筠的推荐,被召至长安,供奉翰林。李白文章风采,名动一时,颇为玄宗所赏识。后因不能见容于权贵,在京仅三年,就弃官而去,仍然继续他那漂泊四方的流浪生活。安史之乱发生的第二年,他感愤时艰, 曾参加了永王李璘的幕府。后永王与肃宗发生了争夺帝位的斗争,兵败之后,李白受牵累,流放夜郎(今贵州境内),途中遇赦。晚年漂泊东南一带,往依族叔当涂县令李阳冰,不久即病卒。

李白的诗以抒情为主,具有超乎寻常的艺术天才和磅礴雄伟的艺术力量,杜甫对其有“笔落惊风雨,诗成泣鬼神”(《寄李十二白二十韵》)之评。李白是继屈原之后我国最杰出的浪漫主义诗人,有“诗仙”之称。与杜甫齐名,世称“李杜”。课前阅读识记——夯实基础知识1.字正音准(1) 字音识记Yínɡ mǔ hénɡ shàn lù zhuó jī páo yǐn lì dàn fēi hōnɡ ní luán 课前阅读识记——夯实基础知识1.字正音准(1)字音识记jì huǎnɡ jiē jué sè xū xī fú sài zhàn náo yínɡ mén shēn hān piān 课前阅读识记——夯实基础知识(2)辨形组词课前阅读识记——夯实基础知识(2)辨形组词2.识记文言实词和虚词课前阅读识记——夯实基础知识 (1)通假字(2)古今异义课前阅读识记——夯实基础知识课前阅读识记——夯实基础知识课前阅读识记——夯实基础知识(3)一词多义课前阅读识记——夯实基础知识课前阅读识记——夯实基础知识课前阅读识记——夯实基础知识课前阅读识记——夯实基础知识(4)词类活用课前阅读识记——夯实基础知识课前阅读识记——夯实基础知识课前阅读识记——夯实基础知识(5)虚词归纳课前阅读识记——速读感知课文1.阅读《梦游天姥吟留别》,思考:本次梦游中共描绘了几幅图景?请用一两个词归纳每一幅图景的特色。答案

月夜——剡溪清幽。

白昼——山中壮美。

傍晚——洞外恐怖。

夜晚——洞中仙乐。聆听名家朗诵课前阅读识记——速读感知课文2.阅读《蜀道难》,请随着作者的笔端游历蜀道,概括蜀道中的重要景点。聆听名家朗诵答案 栈道——青泥岭——山中——剑阁。3.阅读《宣州谢朓楼饯别校书叔云》,思考下列问题。课前阅读识记——速读感知课文请欣赏朗诵视频(点击画面)课前阅读识记——速读感知课文

(1)“弃我去者昨日之日不可留,乱我心者今日之日多烦忧”的意思是什么?

(2)诗中“蓬莱文章”“建安骨”各指什么?答案 弃我而去的昨天已不可挽留,扰乱我心绪的今天使我极为烦恼忧愁。答案 ①“蓬莱文章”指汉代文化。②汉末建安(汉献帝年号)年间,“三曹”和“七子”等作家的作品诗风刚健遒劲,后人称之为“建安风骨”。3.阅读《宣州谢朓楼饯别校书叔云》,思考下列问题。课前阅读识记——速读感知课文(3)“抽刀断水水更流,举杯销愁愁更愁”是传诵至今的名句,你觉得它好在哪里?

答案 谢朓楼前,就是终年长流的宛溪水,不尽的流水与无穷的烦忧之间本就极易产生联想,因而很自然地由排遣烦忧的强烈愿望中引发出“抽刀断水”的意念。“抽刀断水水更流”用了一个新奇的比喻, 就好比用刀切断水流一样,结果水反而流得更急了。“抽刀断水”和“举杯销愁”这两个细节生动地显示出诗人力图摆脱精神苦闷的要求。 课堂读写探究——重点突破(一)阅读《梦游天姥吟留别》,回答问题:

1.按梦中景色的不同,第二段可以分为几层?每层各写了什么内容?我欲因之梦吴越,一夜飞度镜湖月。湖月照我影,送我至剡溪。谢公宿处今尚在,渌水荡漾清猿啼。脚著谢公屐,身登青云梯。半壁见海日,空中闻天鸡。千岩万转路不定,迷花倚石忽已暝。熊咆龙吟殷岩泉,栗深林兮惊层巅。云青青兮欲雨,水澹澹兮生烟。列缺霹雳,丘峦崩摧, 洞天石扉,訇然中开。青冥浩荡不见底,日月照耀金银台。霓为衣兮风为马,云之君兮纷纷而来下。 虎鼓瑟兮鸾回车,仙之人兮列如麻。 忽魂悸以魄动,恍惊起而长嗟。惟觉时之枕席,失向来之烟霞。答案 第二段可以分为四层。第一层从段首到“渌水荡漾清猿啼”,描写梦至剡溪的情景。第二层从“脚著谢公屐”到“空中闻天鸡”,描写梦游天姥山的情景。第三层从“千岩万转路不定”到“仙之人兮列如麻”,描写诗人在天姥山之巅偶见仙人的神妙情景。第四层从“忽魂悸以魄动”到“失向来之烟霞”,写诗人梦醒长嗟的情状。 课堂读写探究——重点突破2.正当梦入高潮时,诗人却“忽魂悸以魄动,恍惊起而长嗟。惟觉时之枕席,失向来之烟霞”。梦境突然消失了,面对现实,作者禁不住长嗟短叹,作者感叹了些什么呢? 我欲因之梦吴越,一夜飞度镜湖月。……云青青兮欲雨,水澹澹兮生烟。列缺霹雳,丘峦崩摧……虎鼓瑟兮鸾回车,仙之人兮列如麻。忽魂悸以魄动,恍惊起而长嗟。惟觉时之枕席,失向来之烟霞。

世间行乐亦如此,古来万事东流水。 ……答案 世事的虚幻无常,流露出人生如梦的感伤情绪和逃避现实的消极避世的思想。 课堂读写探究——重点突破3.末段“且放”两句,表明了诗人的什么志向?“安能”两句表现出诗人什么样的性格和精神? 世间行乐亦如此,古来万事东流水。别君去兮何时还? 且放白鹿青崖间,须行即骑访名山。安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜!答案 (1)绝不与恶势力妥协,保持自己的独立人格,同时也显露出诗人逃避现实的消极避世的思想。(2)蔑视权贵的性格和强烈的反抗精神。 课堂读写探究——重点突破(二)阅读《蜀道难》,回答问题:

4.从栈道到青泥岭再到山中之景再到剑阁,可谓一步一景,处处震撼。试结合下列诗句,分析这种效果。

①上有六龙回日之高标,下有冲波逆折之回川。黄鹤之飞尚不得过,猿猱欲度愁攀援。答案 这四句写登上“天梯石栈”的情景:

向上望,还有“高标”——更高的山峰,高到连驾着六条龙的太阳神的车子也过不去,只好就此回转; 运用夸张的手法, 既写山之高, 又写山之隔(山高隔离天日)。 面对这样的高山险阻,就是一举千里的黄鹤也飞不过去,敏捷的猿猴也要为翻山越岭而发愁,更何况游客呢! 向下看,又有波涛汹涌、曲折回旋的河水。 课堂读写探究——重点突破(二)阅读《蜀道难》,回答问题:

4.从栈道到青泥岭再到山中之景再到剑阁,可谓一步一景,处处震撼。试结合下列诗句,分析这种效果。②青泥何盘盘,百步九折萦岩峦。扪参历井仰胁息,以手抚膺坐长叹。 这四句写青泥岭山势萦回,百步九折。站在青泥岭的山巅,仰头仿佛可以摸到天上的星宿,没有比这更惊心动魄的了。 所以诗人也只能“以手抚膺坐长叹”了。此处同样运用夸张的手法写出了山高、山陡,更写出了作者内心的“惊”。 课堂读写探究——重点突破(二)阅读《蜀道难》,回答问题:

4.从栈道到青泥岭再到山中之景再到剑阁,可谓一步一景,处处震撼。试结合下列诗句,分析这种效果。③但见悲鸟号古木,雄飞雌从绕林间。又闻子规啼夜月,愁空山。 秋风萧瑟,被风撕扯的松林与秋草发出令人心悸的哀号。两旁参天的古树层层叠叠,阴森而肃穆,月光透过树荫投下点点斑驳,像撒了一地的琉璃,熠熠生辉。密密层层的林间,不时传出一声声凄怆的鸟鸣,一只夜莺自林间振翅飞出,另一只也跟随飞去,然后两两相绕,在黝黑的夜里划过一道盘旋的弧线。杜鹃鸟也叫了起来,声音嘶哑而哽咽,仿佛在倾诉无尽的忧愁与哀伤,应和着林间落下的稀稀疏疏的月影,为寂静的空山陡然增添了几分阴森恐怖。这几句写出了蜀道上的气氛:凄清,让人心悸。 课堂读写探究——重点突破(二)阅读《蜀道难》,回答问题:

4.从栈道到青泥岭再到山中之景再到剑阁,可谓一步一景,处处震撼。试结合下列诗句,分析这种效果。④连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁。飞湍瀑流争喧豗,砯崖转石万壑雷。 先是山峦起伏、连峰接天的远景画面,接着是枯松倒挂绝壁的特写, 而后, 跟随而来的是一组快镜头:飞湍、瀑流、山崖、转石,配合着万壑雷鸣的声响,飞快地从眼前闪过,惊险万状,目不暇接。 “连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁”写出了蜀道的艰险,“飞湍瀑流争喧豗,砯崖转石万壑雷”写出了蜀道的雄壮。 课堂读写探究——重点突破(二)阅读《蜀道难》,回答问题:

4.从栈道到青泥岭再到山中之景再到剑阁,可谓一步一景,处处震撼。试结合下列诗句,分析这种效果。⑤剑阁峥嵘而崔嵬,一夫当关,万夫莫开。所守或匪亲,化为狼与豺。朝避猛虎,夕避长蛇;磨牙吮血,杀人如麻。 这几句写出剑阁军事位置重要,是兵家必争之地。所以战事激烈,战火连连。其中“一夫当关,万夫莫开”写出了位置的重要;“朝避猛虎,夕避长蛇”写出了蜀道的凶险;“磨牙吮血,杀人如麻”写出了战事的惨烈。 课堂读写探究——重点突破(三)阅读《宣州谢朓楼饯别校书叔云》,回答问题:

5.诗人在诗中表达的情感核心是什么?这种情感因何而来?弃我去者昨日之日不可留,乱我心者今日之日多烦忧。

长风万里送秋雁,对此可以酣高楼。

蓬莱文章建安骨,中间小谢又清发。

俱怀逸兴壮思飞,欲上青天览明月。

抽刀断水水更流,举杯销愁愁更愁。

人生在世不称意,明朝散发弄扁舟。答案 愁。诗人长期以来政治上遭受挫折,理想和现实的矛盾缠绕在诗人心头,使之难以解脱。 课堂读写探究——疑点探究(一)阅读《梦游天姥吟留别》,回答问题:

6.《梦游天姥吟留别》一诗中,诗人前面描述梦境和结尾抒发情感,情绪有什么不同?二者是如何构成统一的境界的? 我欲因之梦吴越,一夜飞度镜湖月。……云青青兮欲雨,水澹澹兮生烟。列缺霹雳,丘峦崩摧……虎鼓瑟兮鸾回车,仙之人兮列如麻。忽魂悸以魄动,恍惊起而长嗟。惟觉时之枕席,失向来之烟霞。

世间行乐亦如此,古来万事东流水。别君去兮何时还? 且放白鹿青崖间,须行即骑访名山。安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜!② 诗人对壮丽奇伟的崇高美的向往,正是因为人生的激情的驱动,虽然有苦闷,但洋溢着热情!诗歌也由此气势雄浑,奔放飘逸,形成了内在强大的精神力量。答案 ①一个消沉,一个昂扬。高大雄奇的天姥山,正体现了诗人所羡慕的人格形象。富丽堂皇、超脱尘世、和睦美好的仙境正是诗人对世俗生活的超越,对美好人生的追求。诗人最后发出的感慨和呼喊,正是为梦中图景心旌摇荡的结果。 课堂读写探究——疑点探究(二)阅读《蜀道难》,回答问题:

7.在《梦游天姥吟留别》中,我们读到了一个蔑视权贵、绝不与恶势力妥协的李白,而在《蜀道难》中,我们又读到了一个怎样的李白呢?或者说,在《蜀道难》中,李白又表达了哪些心中所想呢?答案 (1)读《蜀道难》,我读到了一个关心朋友的李白。因为蜀道的山势高耸险峻,因为蜀地的战事惨烈,李白三叹三劝, 先劝“畏途巉岩不可攀”,再劝“嗟尔远道之人胡为乎来哉”,最后劝“不如早还家”,其情殷殷,其词切切,果然是护之深,劝之切啊。(2)读《蜀道难》,我读到了一个仕途坎坷的李白。李白一唱三叹,极言蜀道之难,其实“难”的不仅是蜀道,还有仕途之道、人生之道,所以李白不仅是咏叹蜀道难,也是在抒发自己怀才不遇的愤懑。 课堂读写探究——疑点探究(3)读《蜀道难》,我读到了一个忧国忧民的李白。面对剑阁这一重要的军事地理位置,李白敏锐地感觉到这太平景象背后潜伏的危机, 并借描摹古蜀道来表达自己的担忧。由此,我读到了一个心怀天下、忧国忧民的李白。(4)读《蜀道难》,我读到了一个勇于探险的李白。虽然一次次劝诫友人不要去,但诗人自己却一次次地前行。劝朋友“问君西游何时还”“嗟尔远道之人胡为乎来哉”,表达的似乎只是规劝之意。可是换个角度, 我们不难读出一个“明知山有虎,偏向虎山行”的探险者形象。 课堂读写探究——疑点探究(三)阅读《宣州谢朓楼饯别校书叔云》,回答问题:

8.有人认为诗歌的最后两句表现出了诗人消极的态度,对此,应如何认识?弃我去者昨日之日不可留,乱我心者今日之日多烦忧。

长风万里送秋雁,对此可以酣高楼。

蓬莱文章建安骨,中间小谢又清发。

俱怀逸兴壮思飞,欲上青天览明月。

抽刀断水水更流,举杯销愁愁更愁。

人生在世不称意,明朝散发弄扁舟。答案 李白的理想与现实的矛盾在当时的条件下是无法解决的。 因此,他总是陷于“不称意”的苦闷中。而且,只能找到“散发弄扁舟”这样一条摆脱苦闷的出路。这样做不免有些消极,但是他这样做也是在表示对恶势力的不屈服,表示与现实社会的决绝。 课堂读写探究——美点赏析(一)阅读《梦游天姥吟留别》,回答问题:

9.诗歌中的关键词使诗歌给我们展示出一种玄幻瑰丽的意境,诗歌中哪些手法的运用让我们感受到这种意境?答案 (1)诗人“梦游天姥”,却先从“瀛洲”谈起,“瀛洲”是东海三神山之一,把天姥山与神山并提,起陪衬作用,表现了天姥山的神奇色彩。(3)诗歌中诗人运用了大胆的夸张、奇特的想象,也正是这些,铸就了李白诗歌的浪漫主义风格。(2)本诗目的在于送别,却用梦来实现,梦中的场景总是亦真亦幻,“梦游”一词就为诗歌蒙上了一层迷蒙的色彩。 课堂读写探究——美点赏析(二)阅读《蜀道难》,回答问题:

10.学习了《梦游天姥吟留别》,诗中极其大胆的夸张及超乎寻常的想象让我们可以感受到李白是一个大胆而个性张扬的人,在这首《蜀道难》中,李白的大胆与张扬又体现在哪里呢?答案 面对蜀道,唯有李白敢将它与天比高,与蚕丛鱼凫开国比久;奇人著奇文,唯有如此豪放飘逸的李白,才能描摹出如此雄奇壮丽、高危峻险之境,展现如此雄放洒脱之风。唯有李白敢借倒挂枯松写险,借万壑雷声写雄, 借“蛇”盘“虎”踞写凶。唯有李白敢借扪参历井写惊,借悲鸟夜啼写凄;唯有李白敢借五丁开山写通,借六龙回日写隔;弃我去者昨日之日不可留,乱我心者今日之日多烦忧。

长风万里送秋雁,对此可以酣高楼。

蓬莱文章建安骨,中间小谢又清发。

俱怀逸兴壮思飞,欲上青天览明月。

抽刀断水水更流,举杯销愁愁更愁。

人生在世不称意,明朝散发弄扁舟。 课堂读写探究——美点赏析(三)阅读《宣州谢朓楼饯别校书叔云》,回答问题:

11.诗人在该诗中运用了比喻的手法,请举例说明这种手法有什么作用。(2)诗人用“抽刀断水”比喻“举杯销愁”,使人更强烈地感受到了诗人理想与现实的矛盾的不可调和,内心更加忧愁苦闷的心情。答案 (1)“逸兴”“壮思”本来很不容易说清,而诗人用“欲上青天览明月”这一比喻, 就很形象具体了,使人容易理解。《唐之韵》——《一代诗仙》(上篇、下篇) 课堂读写探究——随堂写练12.也许你曾到过海边,也许你在荧屏、银幕上见过大海。请以“面对大海”为题,引用诗句,写一篇300字左右的短文。除诗歌外,文体不限。示例: 面对大海

海与大河不同。河流缓缓流淌,如老聃的“清静微妙,守玄抱一”;而大海变化万千,如庄周的“洞达而放逸”。 海水的磅礴之势,海水的傲视天下,海水的宁静微澜——面对这样的海,我听到的是曹孟德的“水何澹澹,山岛竦峙”;我看到的是李太白的“孤帆一片日边来”;我想到的是张子寿的“海上生明月,天涯共此时”。海在历史的进程中闪着文学的光,并且这片光芒不是仅有亮度上的耀眼,更有色彩上的炫目——因为海的多变。 但当面对这片蓝色时,我们又如何能够只专注于它的磅礴、它的孤傲、它的宁静呢?曹操的壮志、李白的才华、 张九龄的妙句不是更应得到我们的关注、我们的肯定和我们的继承?大海成为古典文学众多意象中的闪亮一点,它的价值又岂止是它的多变?古人为我们留下海一般博大精深、奥妙无穷的灿烂文化,作为拥有悠久历史与丰富传统的民族的子子孙孙,我们的目光不该仅留在海水表面。