教科版(2017秋) 四年级上册1.2声音是怎样产生的 教学设计(表格式)

文档属性

| 名称 | 教科版(2017秋) 四年级上册1.2声音是怎样产生的 教学设计(表格式) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 334.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版(2017秋) | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2024-02-25 08:13:36 | ||

图片预览

文档简介

声音是怎样产生的 教学设计

章节名称 1.2 声音是怎样产生的 学时 1学时

课标要求 《课程标准》课程内容中“物质科学领域”的小学中段要求: (6.1)声音因物体振动而产生;(6.1.2)观察物体发出声音时伴随着物体的振动,了解声音产生的原因。并能举例说明声音因物体振动而产生; 1.科学知识目标:物质科学,描述物体的运动。 2.科学探究目标:能依据证据运用分析、比较、概括等方法,分析结果,得出结论; 3.科学态度目标:能分工协作,进行多人合作的探究学习;乐于为完成探究活动,分享彼此的想法,贡献自己的力量; 4.科学、技术、社会与环境目标:初步了解所学的科学知识在日常生活中的应用。

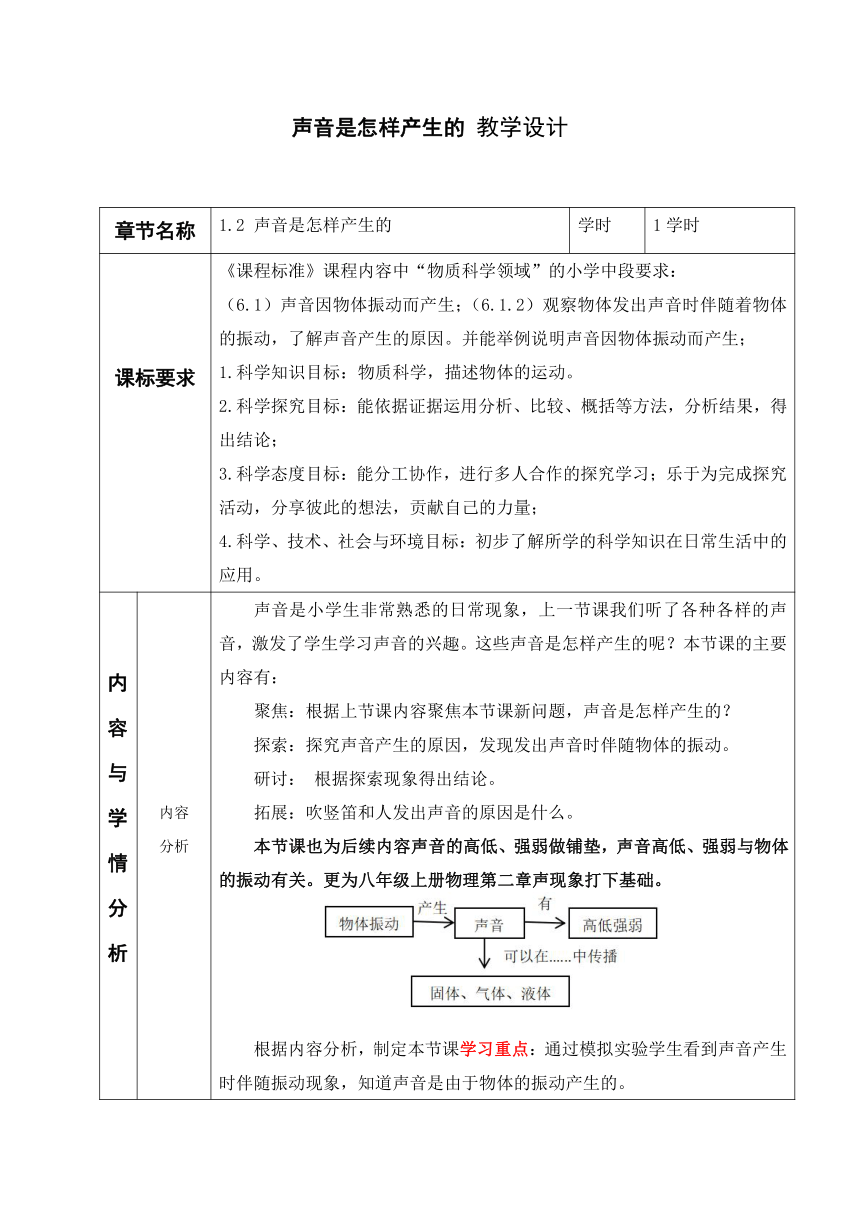

内容与学情分析 内容 分析 声音是小学生非常熟悉的日常现象,上一节课我们听了各种各样的声音,激发了学生学习声音的兴趣。这些声音是怎样产生的呢?本节课的主要内容有: 聚焦:根据上节课内容聚焦本节课新问题,声音是怎样产生的? 探索:探究声音产生的原因,发现发出声音时伴随物体的振动。 研讨: 根据探索现象得出结论。 拓展:吹竖笛和人发出声音的原因是什么。 本节课也为后续内容声音的高低、强弱做铺垫,声音高低、强弱与物体的振动有关。更为八年级上册物理第二章声现象打下基础。 根据内容分析,制定本节课学习重点:通过模拟实验学生看到声音产生时伴随振动现象,知道声音是由于物体的振动产生的。

学情 分析 上一节课听听声音激发了学生学习声音的兴趣,本节课要探索声音是怎样产生的。在上课之前对学生做了前测分析,2.6%的学生猜测声音产生的原因是振动;26%的学生猜测声音的产生是由于力;47%的学生猜测声音的产生原因是由于行为动作;13%的学生猜测其他原因。15%的学生说出了笛子内部有空气;21%的孩子说出风(风的产生原因就是空气的流动)。 通过学情分析制定本节课的学习难点:通过模拟实验学生看到声音产生时伴随振动现象,知道声音是由于物体的振动产生的。

学习目标 1.通过模拟实验学生看到声音产生时伴随振动现象,知道声音是由于物体的振动产生的。 2.能说出几个生活中因物体振动产生声音的例子。 3.通过小组合作分工明确,感受到合作的快乐,获得实验成功的成就感。

学习准备 皮筋、钢尺、小鼓、音叉、绿豆、木屑、曲别针、装有水的水槽,系有细线的乒乓球、导学工具单。

教学重难点 模拟实验学生看到声音产生时伴随振动现象,知道声音是由于物体的振动产生的。

学习活动 评价设计 教的活动

活动要求 行为表现 行为分析

探究一:如何让橡皮筋和钢尺发出声音。 活动内容: 1.想办法让橡皮筋钢尺发出声音。 2.小组探究发出声音后橡皮筋和钢尺的状态变化。 自己找到方法后与小组同学探究交流; 2.实验物品归位,填写实验单。 预设1.学生的方法:弹动皮筋,拨动皮筋;用钢尺敲击桌面、摩擦桌面,在桌面摔打。 学生观察的现象:来回弹动、摆动。 生成:1.学生用皮筋在桌面来回摩擦也会有声音; 2.学生观察到皮筋和钢尺发声来回抖动后很快恢复原样并说出有晃的影子。 1.使皮筋和钢尺发出声音的方法学生可以想到很多。 2.无法用科学用语表达往复运动是“振动”。 生成:1.探究式的教学方法,学生能找到很多老师想不到的方法; 2.学生看到的抖动就是振动现象,无法用准确的科学语言描述;晃的影子是因为“视觉暂留”现象,以后学习。 1.导入:听《如果感到幸福你就拍拍手》,全班同学共同演唱表演。提出问题这些美妙的声音是怎么产生的呢?你能“制造”声音吗?全班一起“制造”声音; 2.师问,关于声音你最想学习什么?学生提出想学习的问题; 3.大胆的猜测,究竟声音是怎么产生的? 4.规范“振动”科学用语,解释振动现象。 5.关于眼睛看到的晃影是以后要学习的内容。

探究二:探究小鼓、音叉发声的原因。 活动内容: 小组合作,设计实验探究小鼓,音叉是如何产生声音的。 小组选择一种音叉或小鼓进行探究,可选择的材料有(木屑、绿豆、曲别针、水、带绳子的乒乓球)。 想办法让它发出声音。 记录你所看到的现象。 不要损坏实验器材。 预设:1.学生能想到敲击鼓面,用手拍鼓面的方法使小鼓发出声音; 2.学生能利用绿豆、木屑、曲别针放到鼓面观察振动现象; 3.音叉发出声音需要教师指导; 4.学生能想到用手直接摸发出声音的音叉,将发出声音的音叉放入水中放在水里观察。 生成:1.学生能说出直接敲击鼓面看到鼓面凹陷,看到振动; 2.有小组将橡皮筋放到正在发出声音的音叉上感受振动的时间更长,说出阻止音叉振动的力小阻止的慢。 小鼓学生常见,可以很快想到发声方法; 桌面上提供多种材料帮助学生看到振动现象,学生可以想到将较轻的物品放到鼓面上借助物品观察振动现象; 音叉是第一次接触的科学实验用品,需要介绍并规范使用方法; 音叉的振动学生最直观的方法就是用手摸,感受振动,其他方法老师可以小组点播。 生成:1.用眼镜观察鼓面是最直观具象的表现形式; 2.学生通过小组自主设计实验,可以发现多种方法证明音叉发出声音是因为振动,并发现音叉停止振动声音停止。 教师引导各小组,是不是所有的物体都是由于振动产生的呢? 认识一位新朋友,介绍音叉的使用方法及注意事项; 教师鼓励学生积极参与交流;赏识评价; 规范学生科学用语。 教师引导学各小组都尝试一下用手感受音叉振动效果,提醒学生发现音叉停止振动后声音变化情况; 赏析评价想出与其它小组不同方法的小组。

拓展实践:想想我们说话的声音是怎样产生的?笛子是怎样发出声音的?看的见的声音教具展示。 用手轻轻放到嗓子上,发出“啊”的声音,感受声带振动。 听老师吹笛子的声音思考笛子发出声音。 3.体验看得见的声音,自己制作一个。 预设:1.学生能说出人说话是由于声带振动。 2.学生会说笛子产生声音的原因是吹,但大部分学生知道笛子内部有空气。 3.学生对于老师带来的教具很感兴趣,积极提出教具制作方法的问题。 生成:1.学生说出人说话是喉咙振动; 2.学生说出气流振动、风振动是笛子产生声音的原因。 四年级的学生有一定人体知识的知识储备,了解人说话是因为有声带。 学生能分析出笛子内部有空气这是三年级学习的固体、气体、液体章节的铺垫,但无法想象空气振动的抽象现象。 看的见的声音教具 更具象的对本节课进行了总结,也激发了学生学以致用的兴趣。 生成:1.气流和风其实都是空气的一种表现形式。 赏析评价 观看笛子内部结构图片,引导学生说出笛子的声音由空气的振动产生。 借助自制教具(看得见的声音) 4.引导学生回忆三年级学习内容,将笛子打开让学生观察笛子内部是空的,有空气,强调声音是由于笛子内部空气振动产生。

达标检测

板书设计

教学反思 本节课的亮点: 探究式实验,激发学生自主探究能力,给出学生多种适合本节课实验的实验器材,但没有指定实验器材,开放式实验探究。学生小组设计实验验证小鼓,音叉的声音是怎样产生的,学生说出了很多教师没有预设到的实验方法。例如:用皮筋感受音叉的振动可以感受时间长一些,还有在小鼓上放几滴水可以看到飞起来的水花,更加直观的看到了声音产生伴随振动的现象。 2.根据本节课学习的内容,自制了看的见的声音教具,激发学生学习兴趣,学以致用,学生在教师准备的教具基础上有创新,此教具在声音的强弱一课也可以继续使用。学生课下利用废旧物品做出了看的见的声音还在教师制作的基础上进行了改进和创新。 本节课的不足: 在小组上台汇报小鼓的声音产生原因时,有一小组利用木屑放到鼓面上的方法,教师应使用实物投影帮助其演示,使全班同学都能看到实验现象。

章节名称 1.2 声音是怎样产生的 学时 1学时

课标要求 《课程标准》课程内容中“物质科学领域”的小学中段要求: (6.1)声音因物体振动而产生;(6.1.2)观察物体发出声音时伴随着物体的振动,了解声音产生的原因。并能举例说明声音因物体振动而产生; 1.科学知识目标:物质科学,描述物体的运动。 2.科学探究目标:能依据证据运用分析、比较、概括等方法,分析结果,得出结论; 3.科学态度目标:能分工协作,进行多人合作的探究学习;乐于为完成探究活动,分享彼此的想法,贡献自己的力量; 4.科学、技术、社会与环境目标:初步了解所学的科学知识在日常生活中的应用。

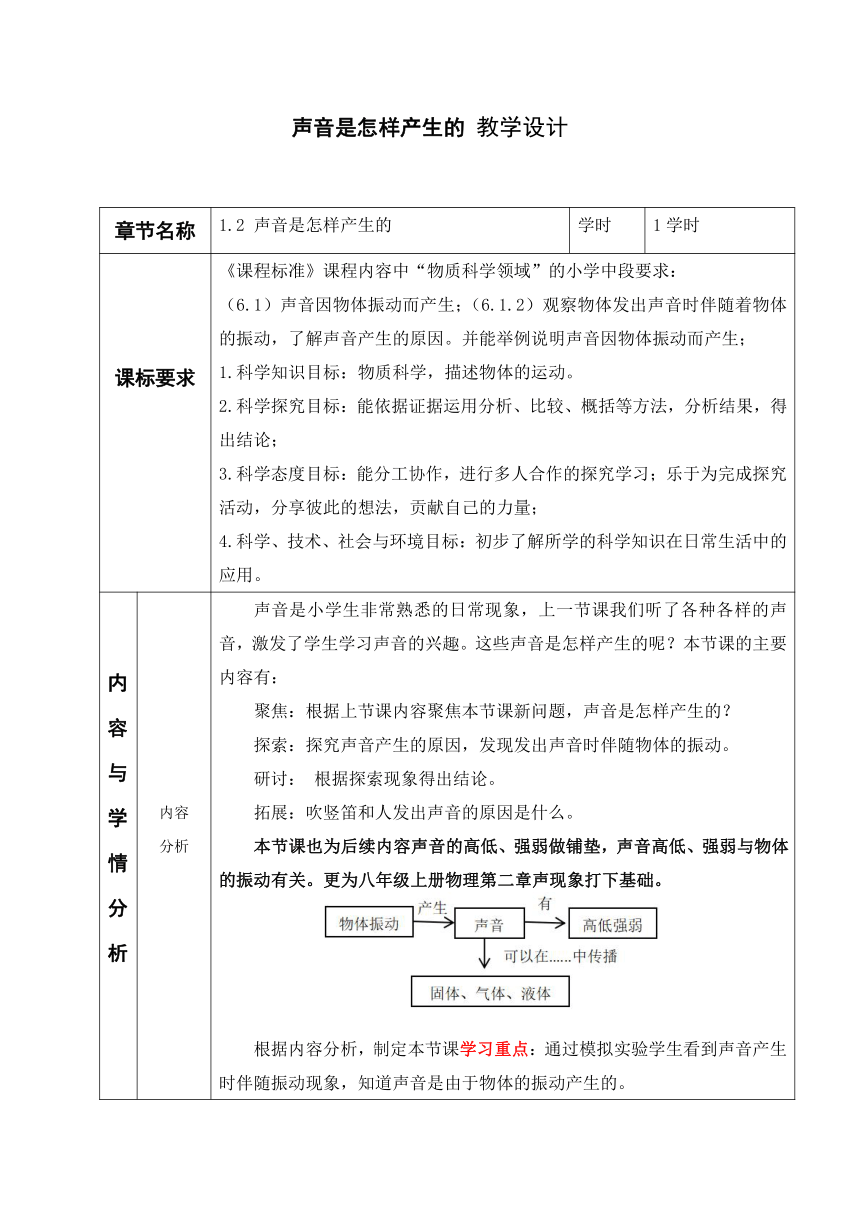

内容与学情分析 内容 分析 声音是小学生非常熟悉的日常现象,上一节课我们听了各种各样的声音,激发了学生学习声音的兴趣。这些声音是怎样产生的呢?本节课的主要内容有: 聚焦:根据上节课内容聚焦本节课新问题,声音是怎样产生的? 探索:探究声音产生的原因,发现发出声音时伴随物体的振动。 研讨: 根据探索现象得出结论。 拓展:吹竖笛和人发出声音的原因是什么。 本节课也为后续内容声音的高低、强弱做铺垫,声音高低、强弱与物体的振动有关。更为八年级上册物理第二章声现象打下基础。 根据内容分析,制定本节课学习重点:通过模拟实验学生看到声音产生时伴随振动现象,知道声音是由于物体的振动产生的。

学情 分析 上一节课听听声音激发了学生学习声音的兴趣,本节课要探索声音是怎样产生的。在上课之前对学生做了前测分析,2.6%的学生猜测声音产生的原因是振动;26%的学生猜测声音的产生是由于力;47%的学生猜测声音的产生原因是由于行为动作;13%的学生猜测其他原因。15%的学生说出了笛子内部有空气;21%的孩子说出风(风的产生原因就是空气的流动)。 通过学情分析制定本节课的学习难点:通过模拟实验学生看到声音产生时伴随振动现象,知道声音是由于物体的振动产生的。

学习目标 1.通过模拟实验学生看到声音产生时伴随振动现象,知道声音是由于物体的振动产生的。 2.能说出几个生活中因物体振动产生声音的例子。 3.通过小组合作分工明确,感受到合作的快乐,获得实验成功的成就感。

学习准备 皮筋、钢尺、小鼓、音叉、绿豆、木屑、曲别针、装有水的水槽,系有细线的乒乓球、导学工具单。

教学重难点 模拟实验学生看到声音产生时伴随振动现象,知道声音是由于物体的振动产生的。

学习活动 评价设计 教的活动

活动要求 行为表现 行为分析

探究一:如何让橡皮筋和钢尺发出声音。 活动内容: 1.想办法让橡皮筋钢尺发出声音。 2.小组探究发出声音后橡皮筋和钢尺的状态变化。 自己找到方法后与小组同学探究交流; 2.实验物品归位,填写实验单。 预设1.学生的方法:弹动皮筋,拨动皮筋;用钢尺敲击桌面、摩擦桌面,在桌面摔打。 学生观察的现象:来回弹动、摆动。 生成:1.学生用皮筋在桌面来回摩擦也会有声音; 2.学生观察到皮筋和钢尺发声来回抖动后很快恢复原样并说出有晃的影子。 1.使皮筋和钢尺发出声音的方法学生可以想到很多。 2.无法用科学用语表达往复运动是“振动”。 生成:1.探究式的教学方法,学生能找到很多老师想不到的方法; 2.学生看到的抖动就是振动现象,无法用准确的科学语言描述;晃的影子是因为“视觉暂留”现象,以后学习。 1.导入:听《如果感到幸福你就拍拍手》,全班同学共同演唱表演。提出问题这些美妙的声音是怎么产生的呢?你能“制造”声音吗?全班一起“制造”声音; 2.师问,关于声音你最想学习什么?学生提出想学习的问题; 3.大胆的猜测,究竟声音是怎么产生的? 4.规范“振动”科学用语,解释振动现象。 5.关于眼睛看到的晃影是以后要学习的内容。

探究二:探究小鼓、音叉发声的原因。 活动内容: 小组合作,设计实验探究小鼓,音叉是如何产生声音的。 小组选择一种音叉或小鼓进行探究,可选择的材料有(木屑、绿豆、曲别针、水、带绳子的乒乓球)。 想办法让它发出声音。 记录你所看到的现象。 不要损坏实验器材。 预设:1.学生能想到敲击鼓面,用手拍鼓面的方法使小鼓发出声音; 2.学生能利用绿豆、木屑、曲别针放到鼓面观察振动现象; 3.音叉发出声音需要教师指导; 4.学生能想到用手直接摸发出声音的音叉,将发出声音的音叉放入水中放在水里观察。 生成:1.学生能说出直接敲击鼓面看到鼓面凹陷,看到振动; 2.有小组将橡皮筋放到正在发出声音的音叉上感受振动的时间更长,说出阻止音叉振动的力小阻止的慢。 小鼓学生常见,可以很快想到发声方法; 桌面上提供多种材料帮助学生看到振动现象,学生可以想到将较轻的物品放到鼓面上借助物品观察振动现象; 音叉是第一次接触的科学实验用品,需要介绍并规范使用方法; 音叉的振动学生最直观的方法就是用手摸,感受振动,其他方法老师可以小组点播。 生成:1.用眼镜观察鼓面是最直观具象的表现形式; 2.学生通过小组自主设计实验,可以发现多种方法证明音叉发出声音是因为振动,并发现音叉停止振动声音停止。 教师引导各小组,是不是所有的物体都是由于振动产生的呢? 认识一位新朋友,介绍音叉的使用方法及注意事项; 教师鼓励学生积极参与交流;赏识评价; 规范学生科学用语。 教师引导学各小组都尝试一下用手感受音叉振动效果,提醒学生发现音叉停止振动后声音变化情况; 赏析评价想出与其它小组不同方法的小组。

拓展实践:想想我们说话的声音是怎样产生的?笛子是怎样发出声音的?看的见的声音教具展示。 用手轻轻放到嗓子上,发出“啊”的声音,感受声带振动。 听老师吹笛子的声音思考笛子发出声音。 3.体验看得见的声音,自己制作一个。 预设:1.学生能说出人说话是由于声带振动。 2.学生会说笛子产生声音的原因是吹,但大部分学生知道笛子内部有空气。 3.学生对于老师带来的教具很感兴趣,积极提出教具制作方法的问题。 生成:1.学生说出人说话是喉咙振动; 2.学生说出气流振动、风振动是笛子产生声音的原因。 四年级的学生有一定人体知识的知识储备,了解人说话是因为有声带。 学生能分析出笛子内部有空气这是三年级学习的固体、气体、液体章节的铺垫,但无法想象空气振动的抽象现象。 看的见的声音教具 更具象的对本节课进行了总结,也激发了学生学以致用的兴趣。 生成:1.气流和风其实都是空气的一种表现形式。 赏析评价 观看笛子内部结构图片,引导学生说出笛子的声音由空气的振动产生。 借助自制教具(看得见的声音) 4.引导学生回忆三年级学习内容,将笛子打开让学生观察笛子内部是空的,有空气,强调声音是由于笛子内部空气振动产生。

达标检测

板书设计

教学反思 本节课的亮点: 探究式实验,激发学生自主探究能力,给出学生多种适合本节课实验的实验器材,但没有指定实验器材,开放式实验探究。学生小组设计实验验证小鼓,音叉的声音是怎样产生的,学生说出了很多教师没有预设到的实验方法。例如:用皮筋感受音叉的振动可以感受时间长一些,还有在小鼓上放几滴水可以看到飞起来的水花,更加直观的看到了声音产生伴随振动的现象。 2.根据本节课学习的内容,自制了看的见的声音教具,激发学生学习兴趣,学以致用,学生在教师准备的教具基础上有创新,此教具在声音的强弱一课也可以继续使用。学生课下利用废旧物品做出了看的见的声音还在教师制作的基础上进行了改进和创新。 本节课的不足: 在小组上台汇报小鼓的声音产生原因时,有一小组利用木屑放到鼓面上的方法,教师应使用实物投影帮助其演示,使全班同学都能看到实验现象。